Первый слайд презентации: Лекция 9. Наследственная изменчивость. Мутационная изменчивость. Генные мутации

Преподаватель Сайко Ю.О.

Слайд 2: План занятия

1. Определение мутационной изменчивости. 2. Основные положения мутационной теории. 3. Классификация мутаций: генные, геномные, хромосомные аберрации. 4. Генные мутации; примеры заболеваний обмена веществ у человека.

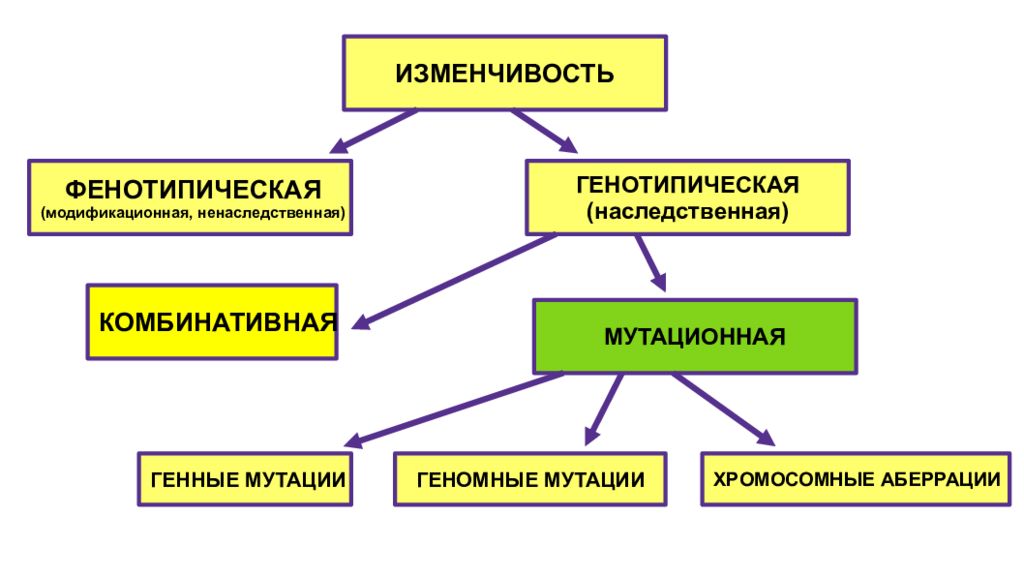

Слайд 3

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ (модификационная, ненаследственная) КОМБИНАТИВНАЯ ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ (наследственная) МУТАЦИОННАЯ ГЕННЫЕ МУТАЦИИ ГЕНОМНЫЕ МУТАЦИИ ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ

Наследственная (генотипическая) изменчивость проявляется в изменении генотипа особи, поэтому передается при половом размножении потомкам. КОМБИНАТИВНАЯ МУТАЦИОННАЯ

Мутация — это устойчивое и ненаправленное изменение в геноме.

Мутационна теория почти одновременно зародилась в умах голландца Хуго де Фриза (1903) и отечественного ученого-ботаника С. И. Коржинского (1899). С. И. Коржинский Хуго де Фриз

Слайд 7: Основные положения мутационной теории

1. Мутации внезапны, как дискретные изменения признаков. 2. Новые формы устойчивы. 3. В отличие от ненаследственных изменений, мутации не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг какого-либо среднего типа. Они являют собой качественные скачки изменений. 4. Мутации проявляются по-разному и могут быть как полезными, так и вредными. 5. Вероятность обнаружения мутаций зависит от числа исследуемых особей. 6. Сходные мутации могут возникать неоднократно.

Слайд 8: Мутационная теория

Исследования Х. Де Фриза проводились на различных видах Ослинника, которые в ходе эксперимента не выщепляли мутации, а показывали сложную комбинативную изменчивость, поскольку эти формы являлись сложными гетерозиготами по транслокациям.

Слайд 9: В. Иогансен - строгое доказательство возникновения мутаций

- Эксперименты на самоопыляющихся линиях фасоли и ячменя: были исследованы массы семян. - Мутационное изменение этого признака и обнаружил В. Иогансен. - НО! Даже имея мутационный характер, масса семян распределялась относительно некоторых средних значений, тем самым ставя под сомнение третий пункт мутационной теории.

Слайд 10: Основные положения мутационной теории

1. Мутации внезапны, как дискретные изменения признаков. 2. Новые формы устойчивы. 3. В отличие от ненаследственных изменений, мутации не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг какого-либо среднего типа. Они являют собой качественные скачки изменений. - ??? 4. Мутации проявляются по-разному и могут быть как полезными, так и вредными. 5. Вероятность обнаружения мутаций зависит от числа исследуемых особей. 6. Сходные мутации могут возникать неоднократно.

Слайд 11: Противоречие между мутационной и эволюционной теориями

Ч. Дарвин: ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР. Коржинский и де Фриз: МУТАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ Противоречие между важной ролью мелких уклонений и и их «поглощением» при скрещивании.

Слайд 12: Кошмар Дженкина»

В июне 1867 года в журнале «North British Review» вышла в свет статья Дженкина под названием «Происхождение видов», где критиковалась идея естественного отбора как движущей силы эволюции. Главный пункт возражения Дженкина — поглощающее влияние свободного скрещивания. Ознакомившись с возражениями Дженкина, Дарвин счёл, что их правильность «едва ли может быть подвергнута сомнению» и называл их «кошмаром Дженкина».

Слайд 13: Флеминг Дженкин:

Представим себе белого человека, потерпевшего кораблекрушение на острове, населённом неграми… Наш выживший герой, возможно, станет среди них королём; он убьёт очень много чернокожих людей в борьбе за выживание; он заведёт очень много жён и детей, в то время как множество его подданных будут жить холостяками и умрут холостяками… Качества и способности нашего белого человека несомненно помогут ему дожить до глубокой старости, но даже его длинной жизни явно не хватит для того, чтобы кто-то из его потомков в каком-либо поколении стал полностью белым… В первом поколении будет несколько дюжин смышлёных молодых мулатов, чей ум будет в среднем превосходить негритянский. Нас не удивит, что трон в течение нескольких поколений будет принадлежать более или менее желтокожему королю; но сможет ли поверить кто-то, что население всего острова постепенно станет белым или пусть даже жёлтым?..

Слайд 14

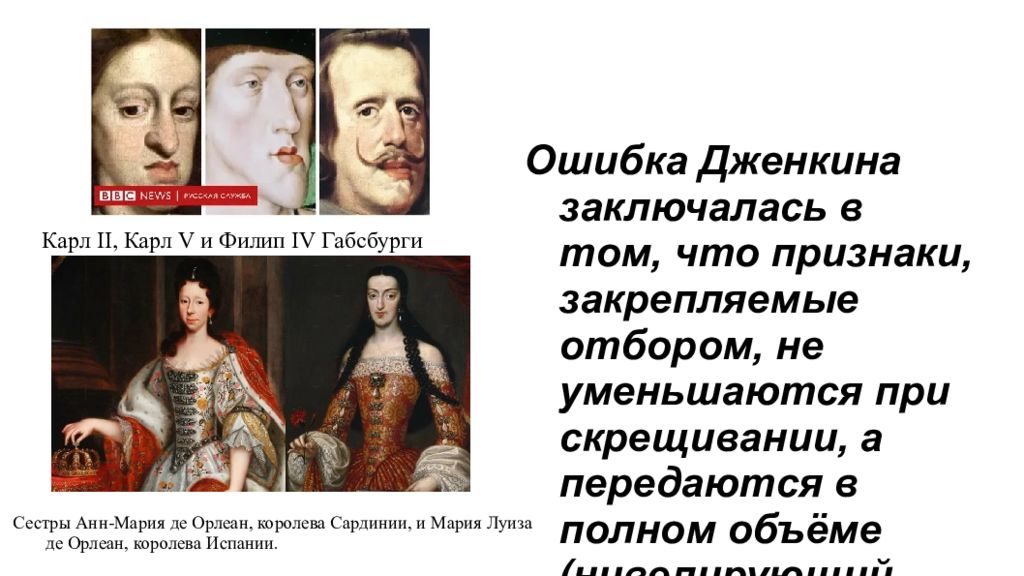

Ошибка Дженкина заключалась в том, что признаки, закрепляемые отбором, не уменьшаются при скрещивании, а передаются в полном объёме (нивелирующий эффект скрещивания просто не существует), либо не передаются вовсе, это определяется при скрещивании. Классический пример — габсбурская челюсть. Карл II, Карл V и Филип IV Габсбурги Сестры Анн-Мария де Орлеан, королева Сардинии, и Мария Луиза де Орлеан, королева Испании.

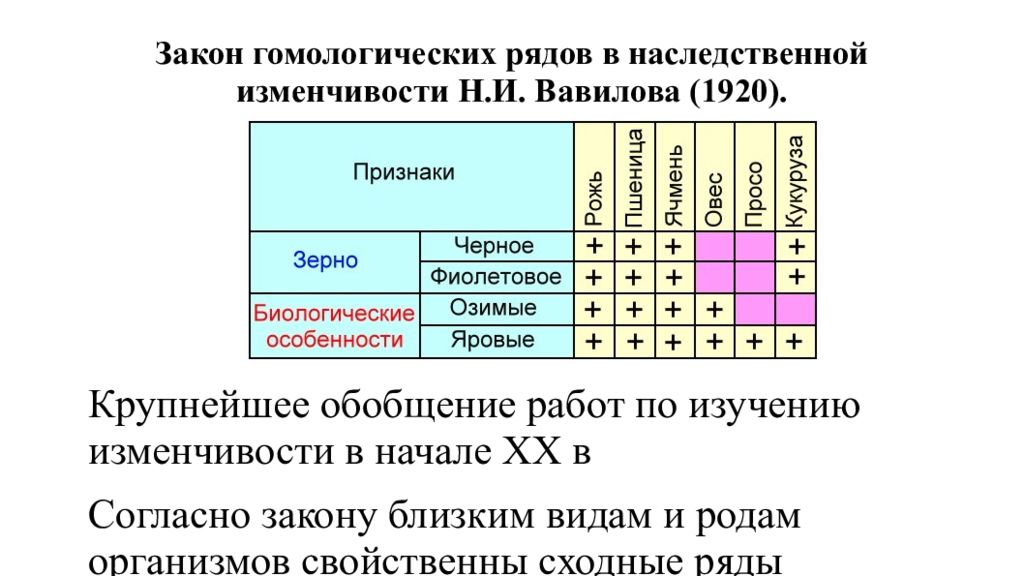

Слайд 15: Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова (1920)

Крупнейшее обобщение работ по изучению изменчивости в начале XX в Согласно закону близким видам и родам организмов свойственны сходные ряды наследственной изменчивости. Чем ближе таксономически рассматриваемые организмы, тем большее сходство наблюдается в ряду (спектре) их изменчивости.

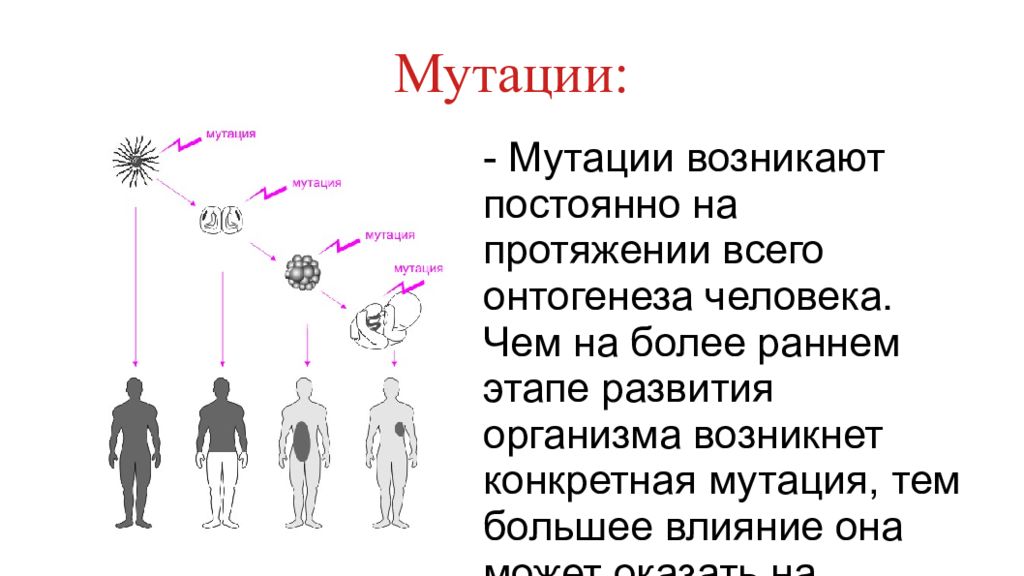

Слайд 16: Мутации:

- Мутации возникают постоянно на протяжении всего онтогенеза человека. Чем на более раннем этапе развития организма возникнет конкретная мутация, тем большее влияние она может оказать на развитие организма - Мутация сохраняется неограниченно долго в ряду поколений. - Благодаря мутациям возникают новые варианты генов. - Мутации носят индивидуальный (каждая мутация в отдельной молекуле ДНК возникает случайно) и ненаправленный характер. - Мутации могут как приводить, так и не приводить к изменению признаков и свойств организма.

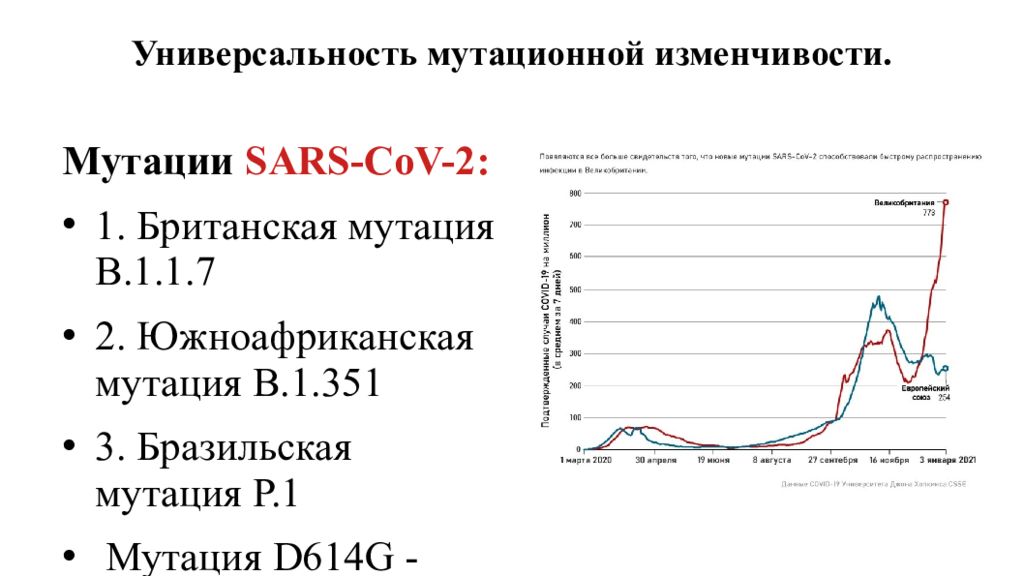

Слайд 17: Универсальность мутационной изменчивости

Мутации SARS-CoV-2: 1. Британская мутация B.1.1.7 2. Южноафриканская мутация B.1.351 3. Бразильская мутация P.1 Мутация D614G -изменила всего одну аминокислоту в S-белке вируса, НО лучше передается, реплицируется и чаще приводит к летальным исходам у заражённых. Мутация N439K — позволяет вирусу в более чем 2 раза хуже связывается с нейтрализующими его антителами в лабораторных условиях.

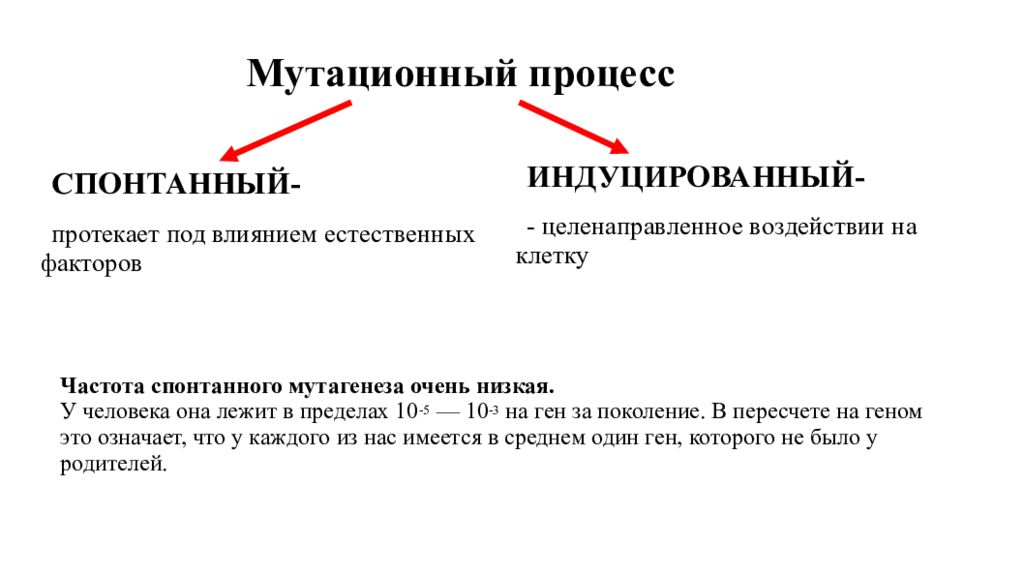

Слайд 19: Мутационный процесс

СПОНТАННЫЙ- протекает под влиянием естественных факторов ИНДУЦИРОВАННЫЙ- - целенаправленное воздействии на клетку Частота спонтанного мутагенеза очень низкая. У человека она лежит в пределах 10 -5 — 10 -3 на ген за поколение. В пересчете на геном это означает, что у каждого из нас имеется в среднем один ген, которого не было у родителей.

Слайд 21: Мутации по типу действия на организм:

- нейтральные ; - вредные; - полезные. Современные генетики считают: - Большинство мутаций нейтральны. - Следующими по частоте являются вредные мутации. - Лишь небольшая часть мутаций повышает приспособленность организма, то есть является полезной.

Слайд 23: Мутации:

- Большинство мутаций являются рецессивными; - Рецессивный характер мутантных аллелей позволяет им длительное время сохраняться в популяции в гетерозиготном состоянии и проявляться в результате комбинативной изменчивости; - Если возникшая мутация оказывает благоприятное влияние на развитие организма, она будет сохраняться естественным отбором и распространяться среди особей популяции. Рыба-ползун (Anabas), которая, выходя из воды, проводит на суше до 24 часов.

Слайд 24: Мутации по характеру действия:

- морфологические, - физиологические, - биохимические.

Слайд 25: Морфологические мутации

Брахидактилия - Изменяют формирование органов и ростовые процессы у животных и растений. Карликовость растений Коротконогость овец

Слайд 26: Физиологические мутации

Хлорофильные мутации растений - Обычно понижают жизнеспособность особей, среди них много летальных и полулетальных мутаций. Гемофилия

Слайд 27: Биохимические мутации

Фенилкетонурия - отсутствие фермента синтезирующего тирозин из фенилаланина, в результате чего фенилаланин накапливается в крови. Если вовремя не установить наличие этого дефекта и не исключить фенилаланин из диеты новорожденных, то организму грозит гибель из-за сильного нарушения развития мозга. - Подавляют или нарушают синтез определенных химических веществ, обычно в результате отсутствия необходимого фермента.

Слайд 28: Мутации по месту возникновения:

ГЕНЕРАТИВНЫЕ: - Возникают в половых клетках - Передаются потомству при половом размножении; - Могут происходить на разных этапах развития половых клеток. Чем раньше они возникнут, тем большее количество гамет будет их нести, и, следовательно, увеличится шанс их передачи потомству. СОМАТИЧЕСКИЕ: -Возникают в клетках тела; - Эволюцтонная ценность связана со способом размножения; -Чем раньше мутация происходит, тем большее количество клеток будет ее нести. Особи, имеющие измененные участки тела, называются мозаиками, или химерами.

Слайд 31: ГЕННЫЕ МУТАЦИИ

-дупликации —повторение участка гена, - вставки — появление в последовательности лишней пары нуклеотидов, - делеции - выпадение одной или более пар нуклеотидов, - замены нуклеотидных пар — AT ГЦ; AT ЦГ; или AT ТА, - инверсии — переворот участка гена на 180°. - Результат изменения нуклеотидной последовательности в молекуле ДНК в пределах одного гена. - Это наиболее распространённый вид мутаций и важнейший источник наследственной изменчивости организмов. - Эффекты генных мутаций чрезвычайно разнообразны. - Большая часть из них — нейтральные мутации.

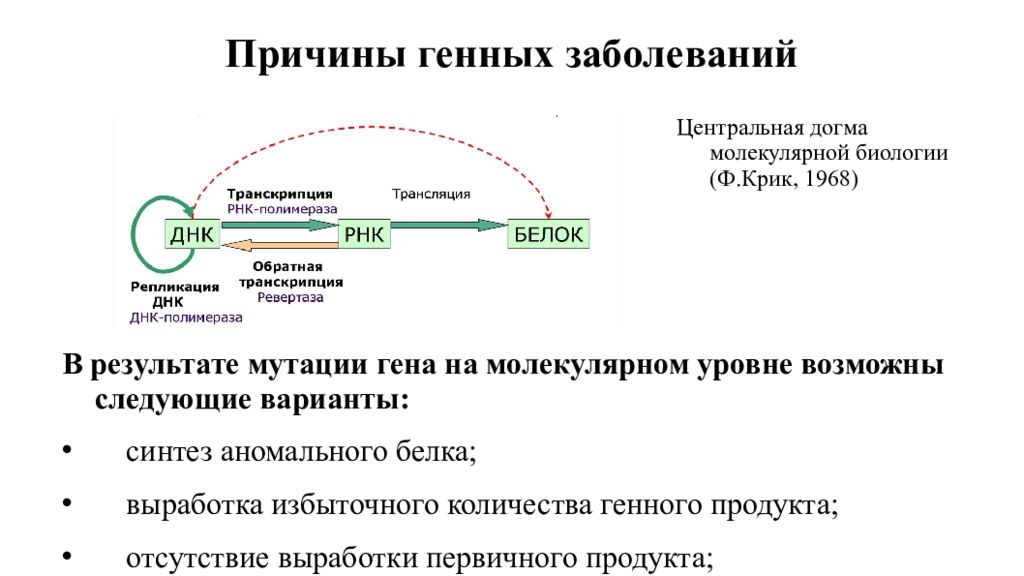

Слайд 33: Причины генных заболеваний

Центральная догма молекулярной биологии (Ф.Крик, 1968) В результате мутации гена на молекулярном уровне возможны следующие варианты: синтез аномального белка; выработка избыточного количества генного продукта; отсутствие выработки первичного продукта; выработка уменьшенного количества нормального первичного продукта.

Слайд 34: Генные мутации могут быть связаны с нарушением обмена углеводов, липидов, стероидов, пуринов и пиримидинов, билирубина, металлов и др. Научной группой ВОЗ предложена следующая классификация:

1) болезни аминокислотного обмена (фенилкетонурия,алкаптонурия); 2) наследственные нарушения обмен углеводов(галаюгоземия, гликогеновая болезнь и др.); 3) болезни, связанные с нарушением липидного обмена (болезнь Ниманна-Пика, болезнь Гоше и др.); 4)наследственные нарушения обмена стероидов; 5)наследственные болезни пуринового и пиримидинового обмена (подагра,синдром Леша-Найяна и др.); 6) болезни нарушения обмена соединительной ткани (болезнь Марфана, мукополисахаридозы и др.); 7) наследственные нарушения гемма- и порфирина(гемоглобинопатия); 8) болезни, связанные с нарушением обмена в эритроцитах (гемолитическая анемия и др.); 9) наследственные нарушения обмена билирубина; 10) наследственные болезни обмена металлов (болезнь Коновалова-Вильсона и др.); 11) наследственные синдромы нарушения всасывания в пищеварительном тракте (муковисцидоз, непереносимость лактозы и др.).

Слайд 35: Фенилкетонурия

Причина: Генный дефект - отсутствие или недостаточная активность фермента фенилаланингидроксидазы, что приводит к нарушению обмена кислоты фенилаланина (содержание ее повышается до 20-60%). Нарушение синтеза необходимых для развития и жизнедеятельности нервных клеток веществ. Нарушается образование меланина, что приводит к недостаточной окраске кожных покровов. Тип наследования: Аутосомно-рецессивный. Клиника: При рождении ребенок выглядит совершенно нормальным. Примерно с 6 месяцев начинают проявляться клинические признаки заболевания. Возникают признаки поражения нервной системы: утрачиваются сформированные ранее нервно-психические навыки, наблюдается резкое отставание в развитии, психомоторное возбуждение с приступами неадекватных выкриков, смеха, стереотипные движения, судорожные припадки. У большинства детей светлые волосы и голубая радужная оболочка, на коже — экзема, уменьшение размеров черепа, деформация ушных раковин. Патогенез: Мышечное повышение тонуса, атаксии и гиперкинез. Врожденные пороки развития (сердца, костной системы). Диагностика: Клиническое и биохимическое обследование мочи и крови. Лечение: Диета, продукты, лишенные фенилаланина, витаминные препараты.

Слайд 37: Алкаптонурия

Причина : Нарушение обмена фенилаланина и тирозина и экскреция с мочой гомогентизиновои кислоты. Тип наследования: Аутосомно-рецессивный. Клиника: Заболевание у детей протекает без субъективных жалоб. Единственным симптомом является выделение темной мочи. Психофизическое развитие в норме. Патогенез: Отложение темного пигмента в хрящах, надпочечниках, щитовидной, поджелудочной, предстательной железах, деформация хрящей и суставов. Диагностика: Биохимическое обследование, по клиническим проявлениям: на пеленках, смоченных мочой, остаются темно-коричневые пятна. Лечение: Большие дозы аскорбиновой кислоты.

Слайд 39: Катаракта

Причина: Генная мутация, обусловливающая врожденное помутнение хрусталика. Тип наследования: Аутосомно-доминантный, реже аутосомно-рецессивный. Клиника: Снижение зрения от незначительного ослабления до полной потери светоощущения. Патогенез: Частичное или полное помутнение слоев хрусталика, сочетающееся с другими пороками развития глаз — нистагмом, косоглазием, микрофтальмией. Диагностика: Клиническое обследование. Лечение: Хирургическое устранение эффекта.

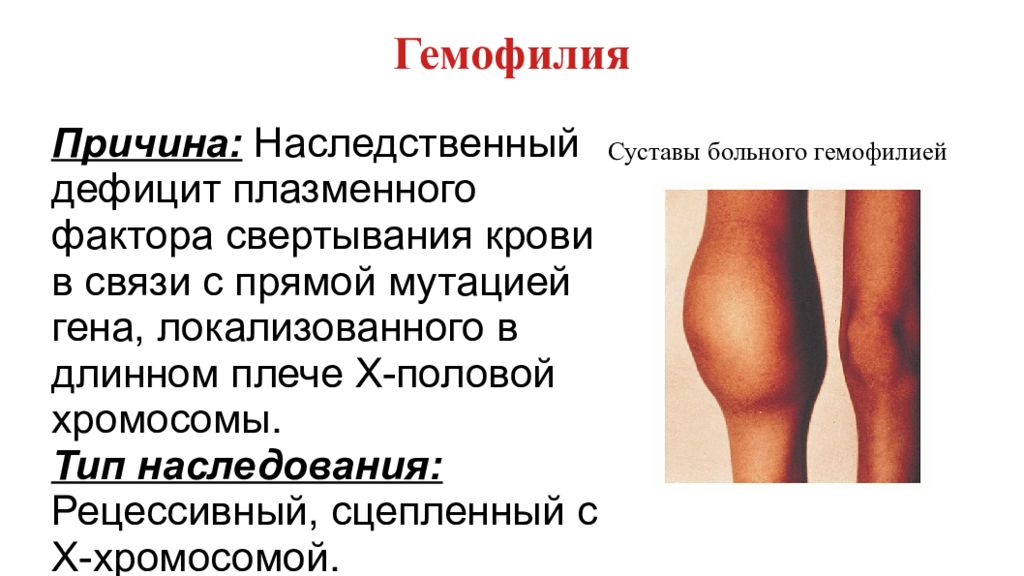

Слайд 40: Гемофилия

Причина: Наследственный дефицит плазменного фактора свертывания крови в связи с прямой мутацией гена, локализованного в длинном плече X-половой хромосомы. Тип наследования: Рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой. Клиника: На 1-м году жизни 1% кровотечений, с возрастом проявления более выражены. Дети, страдающие гемофилией, отличаются хрупкостью, бледной, тонкой кожей и слаборазвитым подкожным жировым слоем. Чрезмерные кровотечения при малейших повреждениях (гемотурия). В течение заболевания периоды кровоточивости сменяются периодами относительного благополучия. Больные - преимущественно мальчики. Патогенез : Подкожные и внутримышечные кровоизлияния и кровоизлияния во внутренние органы, поражение крупных суставов, что приводит к их деформации. Диагностика: Клиническое обследование и биохимический анализ крови, установление генеалогии. Лечение: Больным вливают антигемофильную плазму или криопрециптат (белковый концентрат с высокой коагуляционной активностью), назначают прямые трансфузии (не реже 3-х раз в сутки). Суставы больного гемофилией

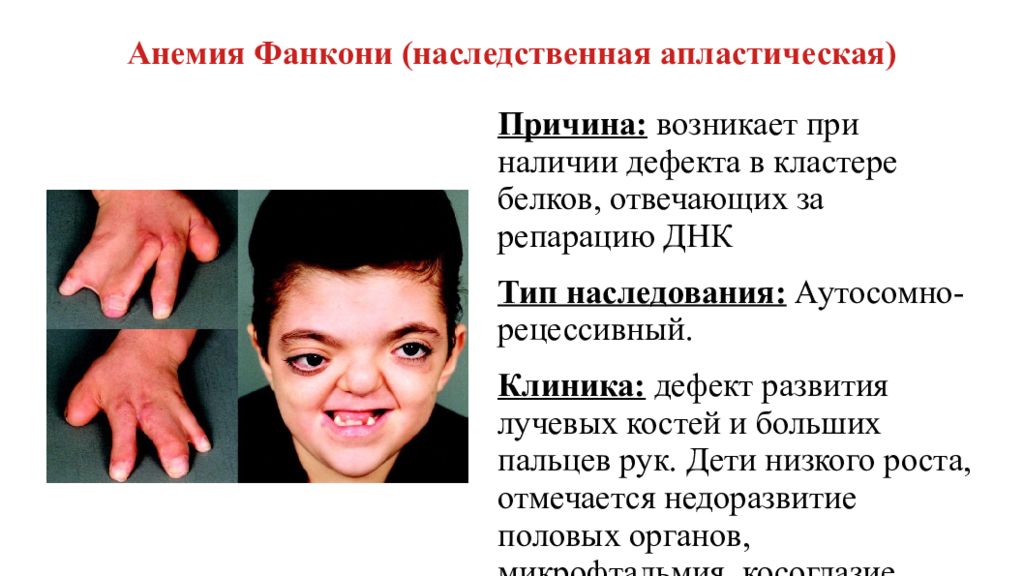

Слайд 41: Анемия Фанкони (наследственная апластическая)

Причина: возникает при наличии дефекта в кластере белков, отвечающих за репарацию ДНК Тип наследования: Аутосомно-рецессивный. Клиника: дефект развития лучевых костей и больших пальцев рук. Дети низкого роста, отмечается недоразвитие половых органов, микрофтальмия, косоглазие, коричневая пигментация кожи, почечная и сердечная недостаточность. Первые симптомы анемизации проявляются чаще от 6 месяцев до 4 лет. Длительность жизни детей не превышает 2-5 лет. Дети погибают от резкой анемизации, кровоизлияния в мозг или желудочно-кишечных кровотечений. Диагностика: по внешним признакам, клиническое обследование, биохимический анализ крови. Патогенез: повышенное содержание щелочноустойчивого гемоглобина, качественное изменение фермента гексокиназы, снижение образования АТФ, уменьшение пероксидазы в ядрах нормобластов костного мозга, понижение уровня щелочной фосфотазы и содержания фосфолипидов и полисахаридов. Лечение: Для лечения применяются андрогены и гематопоэтические факторы роста, но только у 50—75 % пациентов при этом наступает улучшение, исчезающее при отмене препаратов.

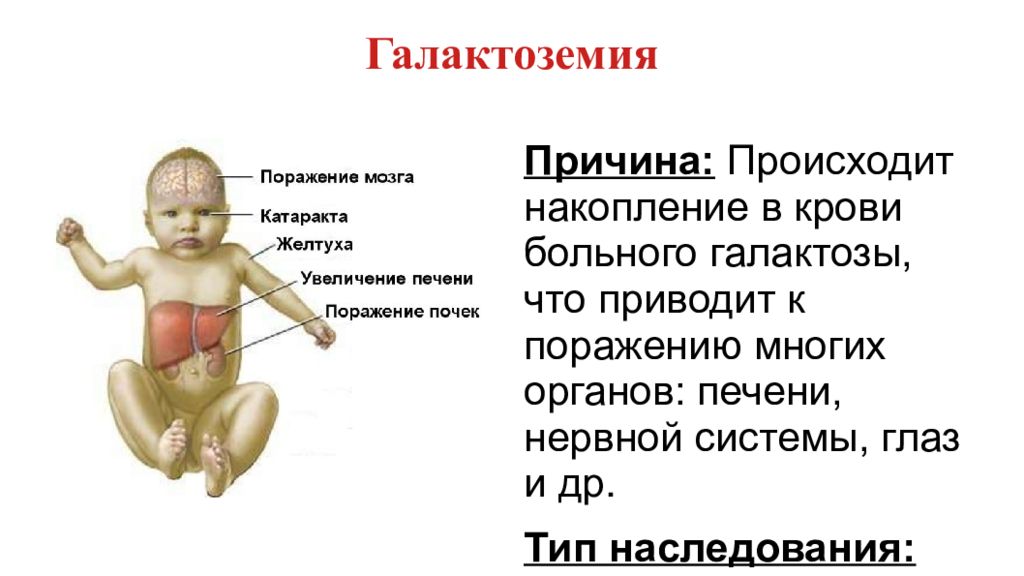

Слайд 42: Галактоземия

Причина: Происходит накопление в крови больного галактозы, что приводит к поражению многих органов: печени, нервной системы, глаз и др. Тип наследования: Аутосомно-рецессивный. Клиника: Болезнь проявляется с первых дней жизни расстройствами пищеварения, интоксикацией (понос, рвота, обезвоживание). У больных увеличивается печень. Обнаруживается катаракта (помутнение хрусталика глаза), умственная отсталость. Диагностика: Определение активности фермента галактоза-1-фос-фаттрансферазы в эритроцитах, а также галактозы в крови и моче, где уровни ее увеличены. Патогенез: У больных развивается печеночная недостаточность и желтуха. У погибших в первый год жизни детей при вскрытии обнаруживают цирроз печени. Лечение: При исключении из пищи молока (источника галактозы) и раннем назначении диеты больные дети могут нормально развиваться.

Слайд 43: Болезнь Гоше

Причина : Причиной болезни Гоше является дефект гена глюкоцереброзидазы. Глюкоцереброзидаза - это фермент, который помогает расщеплять глюкоцереброзид, находящийся в кровяных клетках-макрофагах. Тип наследования: А утосомно-рецессивное. Клиника: Клетки Гоше вначале накапливаются в печени, селезенке, костном мозге и иногда в легких. Когда это происходит, пораженные органы, особенно печень и селезенка, увеличиваются. Также при этом заболевании имеет место костная патология (атрофия, склероз, некроз). Клетки Гоше могут занимать значительный объем здорового костного мозга, часто приводят к спонтанным кровотечениям. Кроме того, наблюдаются такие изменения в крови, как анемия, тромбоцитопения (малое число тромбоцитов) и даже панцитопения (резкое снижение количества всех клеток в крови). Патогенез: У больных поражены печень, селезенка. Происходят изменения в крови. Лечение: Лечение этой болезни возможно с помощью введения недостающего фермента.

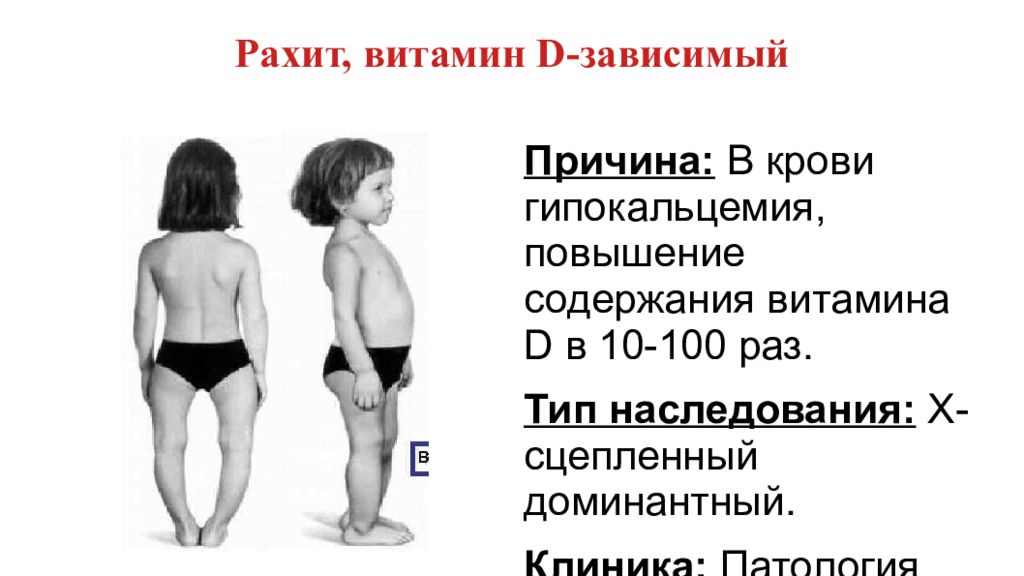

Слайд 44: Рахит, витамин D-зависимый

Причина: В крови гипокальцемия, повышение содержания витамина D в 10-100 раз. Тип наследования: Х-сцепленный доминантный. Клиника: Патология обычно появляется в возрасте до 2 лет. Обращают на себя внимание следующие симптомы: замедление роста, моторного развития, мышечная гипотония, слабость. Могут быть патологические переломы, судороги и развитие тетании. Рентгенологически выявляются рахитоподобные изменения скелетной системы. Характерна гипофосфатемия, уровень кальция в крови в пределах нормы или ниже. Диагностика: Лабораторные исследования. Внешние признаки. Рентгенологические обследования. Патогенез: Изменение скелетной системы. Лечение: Диетотерапия.

Слайд 45: Альбинизм

Причина: Врожденное отсутствие или инактивация энзима тирозиназы в эпителиальных клетках, в связи, с чем нарушается образование пигмента меланина. Тип наследования : Аутосомно-рецессивный. Клиника: Врожденное отсутствие пигментации кожи, волос, радужной оболочки, в результате нарушения обмена фенилаланина и тирозина. Светобоязнь, красный зрачковый рефлекс, высокая чувствительность к солнечным лучам. В связи с отсутствием пигмента в фоторецепторах сетчатки отмечается избыточный распад зрительного пигмента родопсина, поэтому больные плохо видят днем. Отсутствует бинокулярное зрение, кожа розовато-красная. Диагностика: Основана на клинических данных. Профилактика: Если оба родителя гомозиготны по одному и тому же признаку (оба альбиносы), то в их браке рождаются исключительно пораженные дети. Лечение: Не существует, полного выздоровления не бывает.

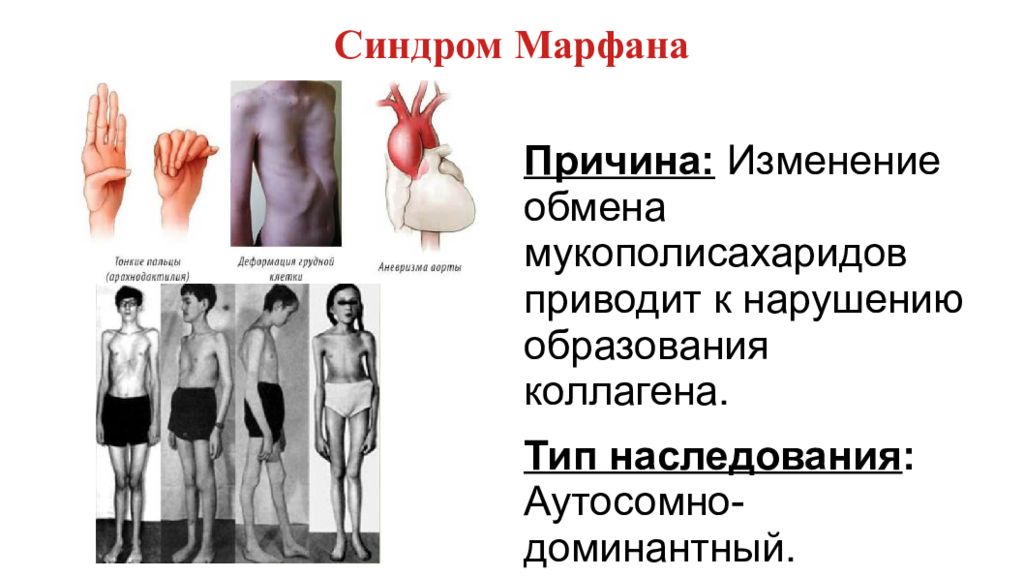

Слайд 46: Синдром Марфана

Причина: Изменение обмена мукополисахаридов приводит к нарушению образования коллагена. Тип наследования : Аутосомно-доминантный. Клиника: Высокий рост, длинные тонкие конечности, длинные пальцы рук и ног (паучьи пальцы) и относительно укороченное туловище, килевидная или воронковидная грудная клетка, лицо имеет птичье выражение, тонкий нос. Изменение строения глаз. Слабость связочного аппарата, поэтому наблюдаются вывихи в суставах. Интеллект в норме. Заболевание постепенно прогрессирует, симптомы становятся более отчетливыми. Патогенез: Аномалии сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, аневризма аорты, недостаточность митрального клапана). Поражения желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Диагностика: Клиническое обследование и биохимический анализ мочи на наличие повышенного количества оксипролина - аминокислоты, входящей в состав коллагена. Лечение : Симптоматическое. Оперативное лечение вывиха хрусталика, торакопластика при деформации грудной клетки. Курс массажа и лечебной физкультуры.

Слайд 47: Мукополисахаридоз

Причина: Мукополисахаридозы представлены целой группой наследственных заболеваний соединительной ткани. Для них характерно нарушение в организме метаболизма кислых гликозоаминогликанов, что связано с недостаточностью лизосомальных ферментов. Тип наследования: Аутосомно-рецессивный. Клиника: Признаками болезни служат: замедление роста, короткая шея и туловище, деформация костей, снижение интеллекта, грубые черты лица с крупными губами и языком, пупочные и паховые грыжи, пороки сердца, нарушение психического развития с отставанием от нормы. Диагностика: Лабораторные исследования, внешние признаки. Патогенез: Патологические продукты обмена откладываются в соединительной ткани, в печени, селезенке, роговице и в клетках центральной нервной системы. При мукополисахаридозах поражаются опорно-двигательный аппарат, внутренние органы, глаза, нервная система. Лечение : диетотерапия, физиопроцедуры (электрофорез, магнитотерапия, массаж, лечебная физкультура и др.), гормональные и сердечнососудистые средства.

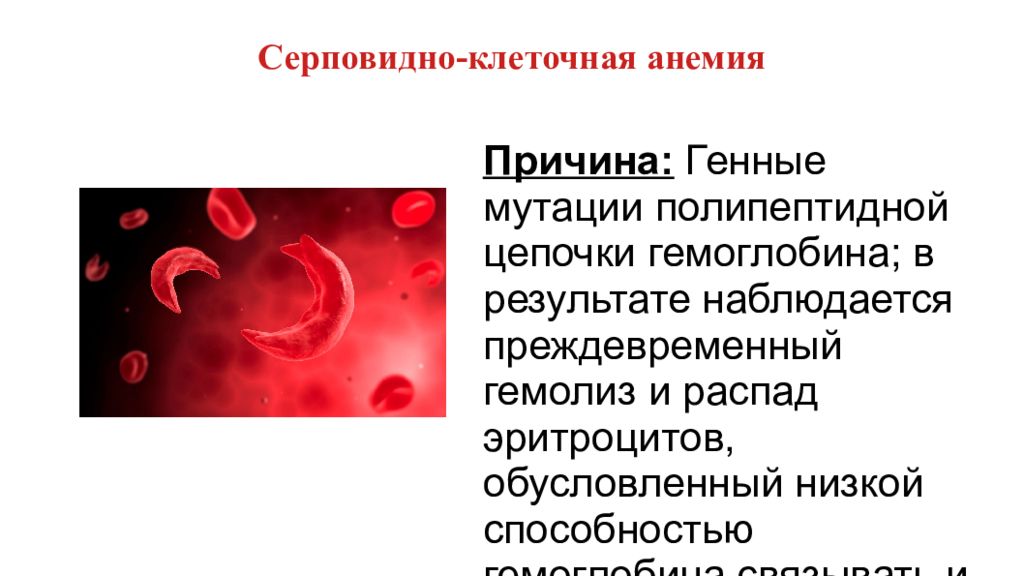

Слайд 48: Серповидно-клеточная анемия

Причина: Генные мутации полипептидной цепочки гемоглобина; в результате наблюдается преждевременный гемолиз и распад эритроцитов, обусловленный низкой способностью гемоглобина связывать и переносить кислород. Тип наследования: А утосомно-рецессивный, кодоминантный. Клиника: Заболевание носит семейный характер и проявляется в тяжелой и легкой форме. Тяжелая форма обусловлена гомозиготным рецессивным состоянием аномального гена. Больные погибают в раннем детстве или при достижении половой зрелости от тяжелой гемолитической анемии с низким гемоглобином. Легкая форма - при гетерозиготном носительстве того же гена. У лиц гетерозиготных по гену гемоглобина в эритроцитах содержится как аномальный, так и нормальный гемоглобин, заболевание у них проявляется в очень легкой форме лишь в условиях кислородной недостаточности. Характерна бледность кожи и слизистых оболочек, желтушность, усиливающаяся с возрастом. Патогенез: Измененная последовательность аминокислотных остатков в гемоглобине приводит к замедлению электрофоретической подвижности; повышенная вязкость крови, гемолиз. Приступы болей в суставах, скелете, мышцах. Расстройство кровообращения в мозге, почках и селезенке вследствие образования тромбов.

Слайд 49: Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена)

Причина: У больных в печени, почках и слизистой кишечника накапливается большое количество гликогена. Превращение его в глюкозу не происходит, т.к. отсутствует фермент глюко-6-фосфатаза, регулирующий уровень глюкозы в крови. В результате у больного развивается гипогликемия, в печени, почках и слизистой кишечника накапливается гликоген. Тип наследования: Аутосомно-доминантный. Клиника: У больных на коже появляются мелкие опухоли (нейрофибромы) - от единичных до нескольких сотен. Они могут локализоваться повсюду, в том числе и на слизистых оболочках ротовой полости и языка. Описаны пациенты с числом нейрофибром до 10000 и более. Нейрофибромы представляют собой мягкие узелки, при надавливании как бы проваливающиеся в кожу — симптом «кнопки звонка». Подкожные узелки располагаются по ходу нервных стволов (округлые бусинки диаметром 1 — 2 см, подвижные, не прикрепленные к коже). Помимо этого, у некоторых больных развиваются диффузные массивные опухолевидные образования. Веснушки в подмышечных и паховых складках, пятнистая гиперпигментация кожи верхней части груди и промежности относятся также к частым симптомам этого заболевания. Затруднения в обучении наблюдаются у 30 % больных. Умственная отсталость не глубокая и не прогрессирующая. Диагностика: По клинической картине. Лабораторные исследования. Патогенез: Почти у всех больных наблюдаются изменения костной системы — кифоз, сколиоз, псевдоартрозы, локальный гигантизм, неспецифические черепно-лицевые аномалии. Лечение: Симптоматическое.

Слайд 50: Синдром Беквита - Видемана

Причина: Отмечается гипогликемия, сочетающаяся с рядом соматических изменений, что может являться причиной умственной отсталости, макроглоссия и омфалоцеле (пуповинная грыжа или расхождение прямых мышц живота). Язык крупный, иногда не помещается в ротовой полости, вследствие чего рот открыт. У новорожденного могут быть затруднены сосание и дыхание. Тип наследования: Аутосомно-доминантный. Клиника: гигантизм (макросомия) с увеличением мышечной массы и подкожно жирового слоя отмечается либо с рождения, либо развивается постнатально. Череп с выступающим затылком, нарушение прикуса. Диагностика : По внешним признакам. Патогенез: Внутренние органы увеличены. Пуповинные грыжи. Лечение: Симптоматическое. При грыжах- хирургическое.

Слайд 51: Синдром Вильямса, «лицо Эльфа»

Причина: У детей повышенный уровень кальция в сыворотке крови. Тип наследования: Аутосомно-доминантный. Клиника: У детей отмечается своеобразие черт лица, что создается пухлыми опущенными вниз щеками, большим ртом с полными губами, маленьким подбородком, широким и сдавленным в висках лбом, своеобразным разрезом глаз с припухлостью вокруг орбит, характерной звездчатостью радужки, коротким носом с открытыми вперед ноздрями и закругленным тупым концом. Характерным признаком считают также редкие зубы, пороки сердца и умственная отсталость. В раннем возрасте дети отличаются выраженной соматической ослабленностью, отстают в росте и массе тела. В дальнейшем у многих из них может развиться тучность. Обращают на себя внимание длинная шея, узкая грудная клетка, низкая талия. Х-образные ноги. Наблюдаются плоскостопие, иногда косолапость и повышенная разгибаемость суставов. Патогенез: Мышечная гипотония. Пороки сердца, нарушения опорно-двигательного аппарата. Умственная отсталость. Лечение: С раннего возраста дети нуждаются в общеоздоровительных и лечебно-коррекционных мероприятиях, с ограничением потребления кальция.

Слайд 52: Синдром Энгельмана

Причина: инактивация генов области g11-13 хромосомы 15 материнского происхождения. Тип наследования: Аутосомно-доминантный. Клиника: Болезнь проявляется грубой задержкой психомоторного развития, выраженной олигофренией и недоразвитием речи. Больные поздно начинают ходить и имеют своеобразную походку (на широко расставленных ногах с согнутыми в локтевых суставах руками), напоминающую движения механической куклы. Типичным проявлением заболевания являются приступы насильственного немотивированного смеха. Сочетание этих двух симптомов привело к тому, что Синдром Энгельмана часто называют «синдромом лица счастливой куклы». Патогенез: судороги, выраженные расстройства координации движений, мышечная гипотония, косоглазие. В некоторых случаях имеет место гипопигментация волос и кожи. Диагностика: По внешним признакам.(молекулярно-генетические и цитогенетические методы)

Слайд 53: Ахондроплазия

Причина: Из-за сниженной способности больных иметь потомство в 80-95% случаев это заболевание связано с заново возникающими мутациями. Как большинство доминантных мутаций, ахондроплазия встречается редко. Тип наследования: Аутосомно-доминантный. Клиника: низкий рост (при рождении 46-48 см., у взрослого 120-130см.), большой череп с выступающим затылком, запавшая переносица. Конечности укорочены, кисти широкие и короткие, пальцы расположены в виде тризубца, лордоз. Это одна их наследственных болезней костной системы, клиническая картина её обусловлена аномальным ростом и развитием хрящевой ткани, главным образом в эпифизах трубчатых костей и оснований черепа. Хрящевые зоны этих костей могут быть гипопластичными или аномально гиперплазированными, результатом чего является резкое недоразвитие костей в длину. О биохимической природе этой формы хондродистрофий ничего неизвестно, если не считать сведений о различных отклонениях активности ряда ферментов, значение которых остаётся пока неясным. Патогенез: Патология роста костей определяет характерную клиническую картину, полностью оформляющуюся в половозрелом возрасте: Низкий рост (до 120 см) при сохранении нормальной длины туловища; Бугристая мозговая часть черепа, характерное лицо; Сильное укорочение верхних и нижних конечностей, особенно за счет бедренной и плечевой костей, деформированных и утолщенных. Диагностика: По внешним признакам. Лечение: Не существует.

Слайд 54: Полидактилия

Причина: Генная мутация. Тип наследования: Аутосомно-доминантный. Клиника: Увеличение количества (до 8-12) пальцев на кистях и стопах. В случае преаксиальной полидактилии дополнительный палец находится со стороны 1-го пальца с дупликацией всех или только части его составных элементов. При полидактилии 2-го пальца происходит его удвоение. Дополнительный палец расположен со стороны локтевой кости на руке и со стороны малоберцовой кости на ноге. Часто входит в состав множественных врожденных пороков развития. Патогенез : Специфичное изменение внутренних органов не характерно. Диагностика: Клиническое обследование. Лечение: Хирургическое устранение дефекта.

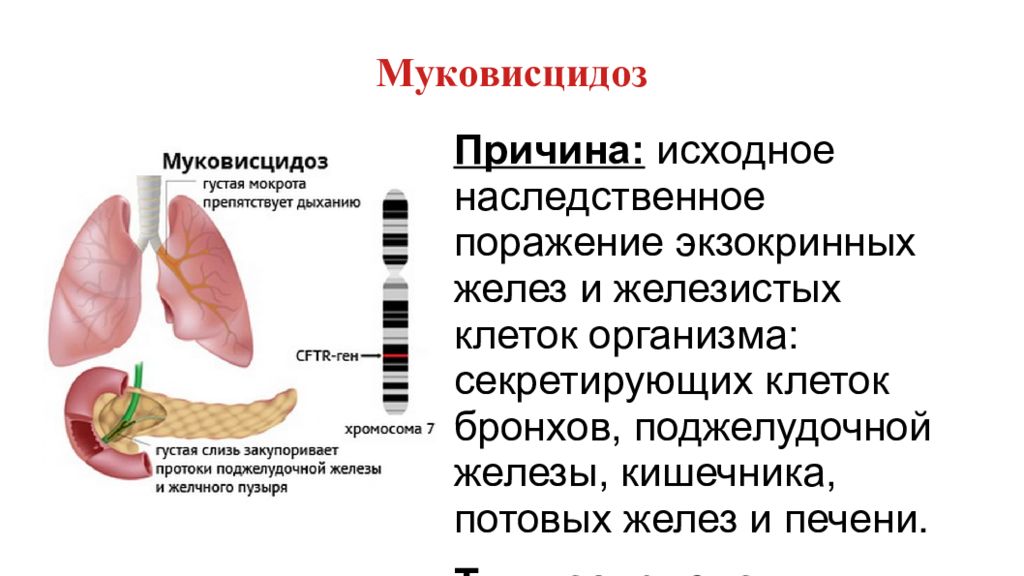

Последний слайд презентации: Лекция 9. Наследственная изменчивость. Мутационная изменчивость. Генные мутации: Муковисцидоз

Причина: исходное наследственное поражение экзокринных желез и железистых клеток организма: секретирующих клеток бронхов, поджелудочной железы, кишечника, потовых желез и печени. Тип наследования: Аутосомно-рецессивный. Клиника : Различаются несколько форм муковисцидоза. У новорождённых может развиться непроходимость кишечника, обозначаемая как мекониальный плеус. Патологические изменения в лёгких при муковисцидозе имеют место у 85-95% всех больных и проявляются либо в преимущественно легочной форме этой болезни, либо в смешанной лёгочно-кишечной форме. Заболевание начинается в грудном возрасте, как острое воспалительное. В начале развивается острая пневмония. В последующем пневмонии становятся повторными, затяжными и хроническими. Обязательным компонентом патологии становятся бронхиты, позднее развивается энфизема и пневмосклероз. При кишечной форме муковисцидоза доминируют симтомы нарушения пищеварительных функций поджелудочной железы и кишечника. Патогенез: Общим моментом патологии желез внешней секреции является нарушение их функций - выделение густого, изменённого по составу секрета. Это ведёт к застойным изменениям в соответствующих органах, последующим воспалительным и склеротическим процессам. В секретах организма при муковисцидозе изменяется соотношение фракций его белково-углеводных компонентов; наблюдается снижение реабсорбции электролитов в выводных протоках потовых желез; поджелудочная железа не выделяет нужного количества фермента. Диагностика: Клинические и лабораторные исследования. Лечение: Медикаментозное, хирургическое - в зависимости от симптомов.