Первый слайд презентации

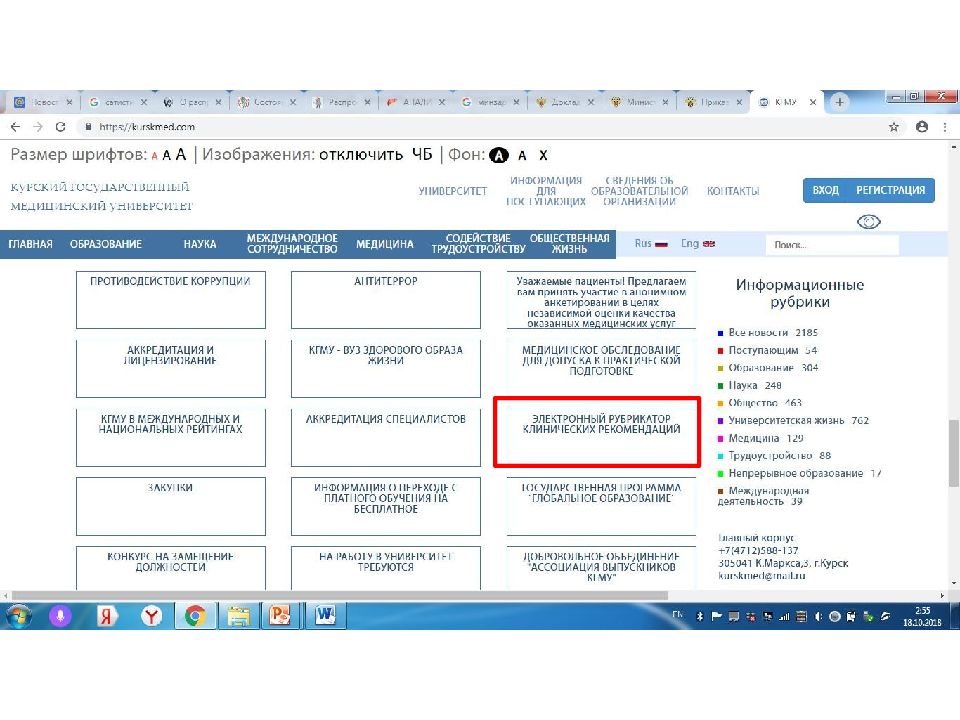

Лекция Лектор – Иванов А.В. 2020 г. 1. Пищеварительные железы. Печень: развитие, структурная и функциональная организация. Синусодные клетки печени. Развитие и функциональная морфология экзо- и эндокринных отделов поджелудочной железы. 2. Гистофизиология дыхательной системы. Развитие, функциональная морфология ацинуса. Аэро-гематический барьер.

Слайд 2

УДК 616 - 006.04 - 082 (470) «2016» ББК 55.6 С59 Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2016 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2017. - илл. - 236 с. ISBN 978-5-85502-231-5 В книге представлена информация об основных показателях, характеризующих состояние онкологической помощи населению Российской Федерации в 2016 г., по данным отчетов региональных специализированных учреждений. Приведены данные о контингентах больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях на конец отчетного года, а также о контингентах, наблюдавшихся 5 лет и более. Дана оценка таких показателей, как доля морфологически верифицированных диагнозов от общего их числа, распределение злокачественных новообразований по стадиям, запущенность, летальность в течение года с момента установления диагноза. Приведены данные о распространенности злокачественных новообразований основных нозологических форм в массивах населения территорий Российской Федерации. Книга содержит сведения о методах, применявшихся при радикальном лечении онкологических заболеваний, частоте осложнений и отказов от терапии. Представлена оценка качества отчетной документации территориальных онкологических диспансеров. Книга предназначена для врачей-онкологов, эпидемиологов, специалистов раковых регистров и организаторов здравоохранения. Издается по решению редакционно-издательского совета МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России Ответственный за издание проф. В.В. Старинский

Слайд 11

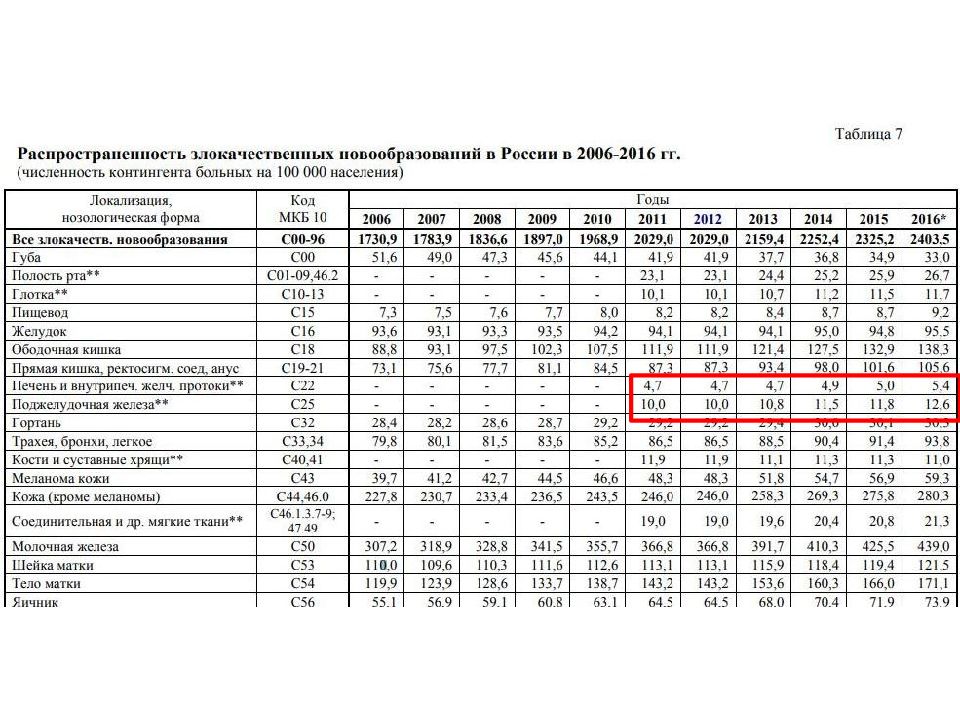

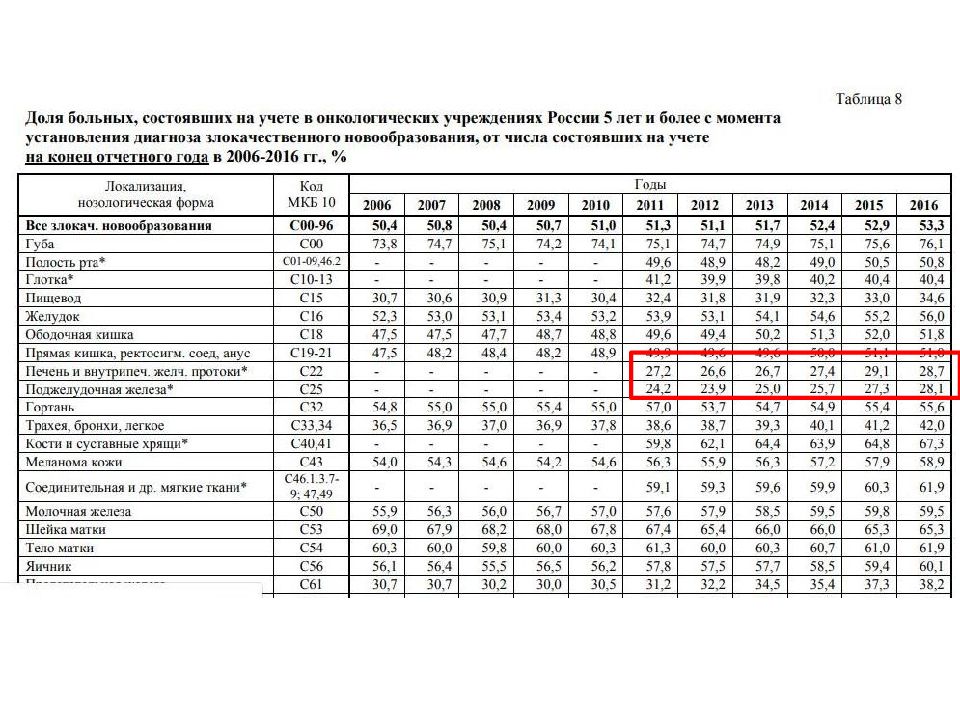

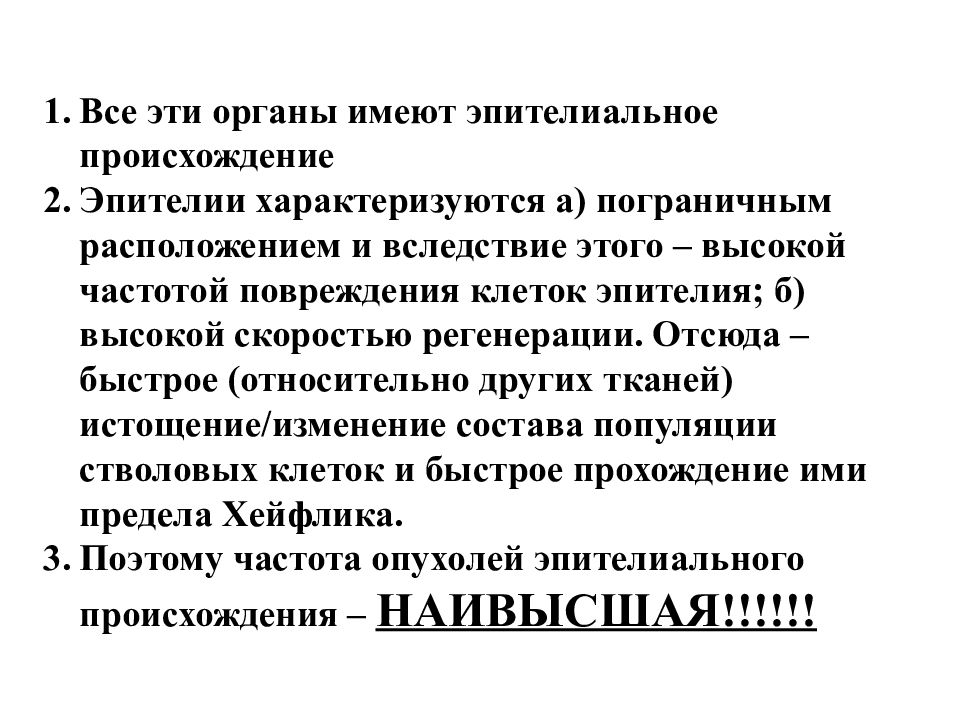

Все эти органы имеют эпителиальное происхождение Эпителии характеризуются а) пограничным расположением и вследствие этого – высокой частотой повреждения клеток эпителия; б) высокой скоростью регенерации. Отсюда – быстрое (относительно других тканей) истощение/изменение состава популяции стволовых клеток и быстрое прохождение ими предела Хейфлика. Поэтому частота опухолей эпителиального происхождения – НАИВЫСШАЯ!!!!!!

Слайд 13

В мире ежегодно делают около 8000 пересадок печени, при этом количество пациентов, ожидающих данную операцию, продолжает расти; 80 % всех случаев интоксикации печени вызваны реакцией на фармакологические лекарственные препараты; ежегодно от первичного рака печени в мире умирают 1 - 1,250 миллиона человек. В странах СНГ злокачественные опухоли печени составляют 0,9 - 2,2 % от всех онкологических заболеваний. Повышенная частота развития первичного рака печени наблюдается у жителей Африки и Восточной Азии, что связано с распространённостью вирусного гепатита В и С; по статистике ВОЗ, примерно 30% взрослых жителей планеты страдают болезнями печени, которые так или иначе связаны с негативными последствиями жизни в мегаполисах;

Слайд 14

согласно данным ВОЗ, примерно одна треть всех жителей Земли заражена вирусом, вызывающим гепатит и убивающим ежегодно около миллиона человек; в последние годы в большинстве регионов России среди больных острым гепатитом С преобладают лица в возрасте от 15 до 29 лет (70–80 %), в то время как дети составляют 3,3–3,6 %; плохое питание, злоупотребление жирной пищей (в т.ч. фаст-фуд), переедание является основной причиной токсичных отложений в организме и проблем с печенью; камни в печени и желчевыводящих путях присутствуют у 20 % населения; плохое качество питьевой воды приводит к накоплению мышьяка в печени; у 90 % алкоголезависимых людей развивается жировая болезнь печени. Информация взята с ресурса: https://vseopecheni.ru/news/shokirujushie-statisticheskie-dannie-o-pecheni/

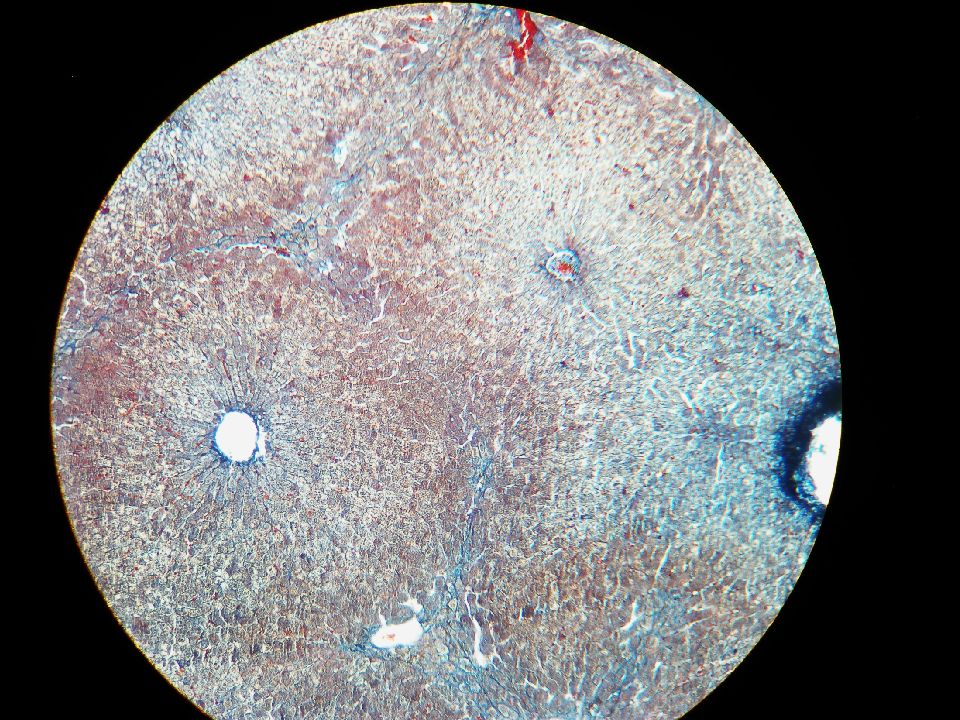

Слайд 18

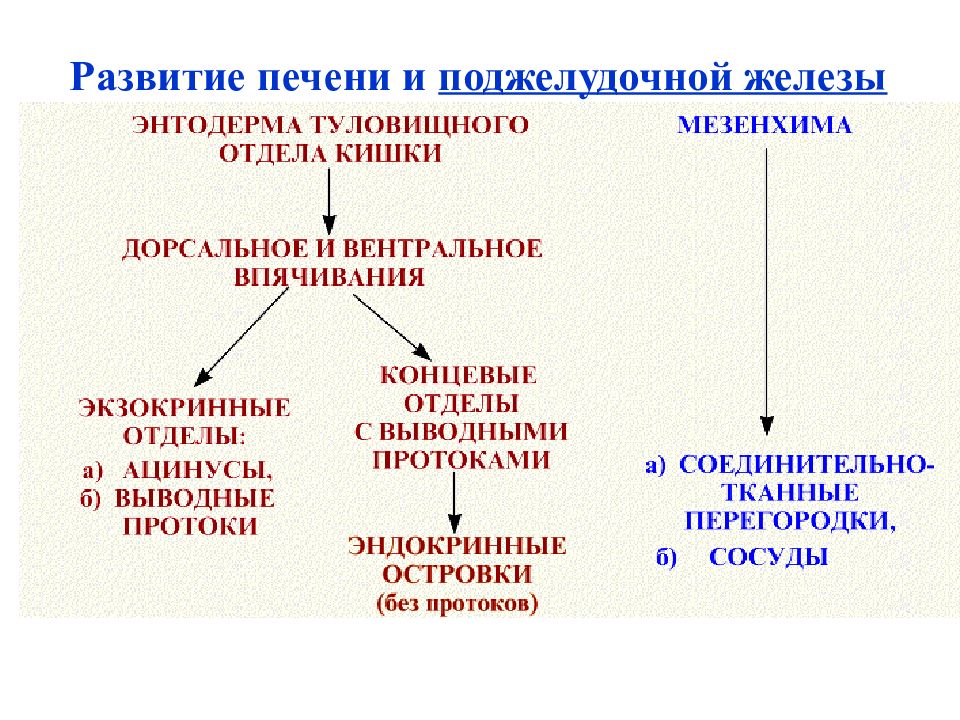

СТРУКТУРА КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ДОЛЬКИ И АЦИНУСА ЧАСТИ ДОЛЬКИ ЗОНЫ АЦИНУСА ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ЦЕНТРОЛОБУЛЯРНАЯ) III СРЕДНЯЯ II ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ (ПЕРИПОРТАЛЬНАЯ) I I II III

Слайд 20

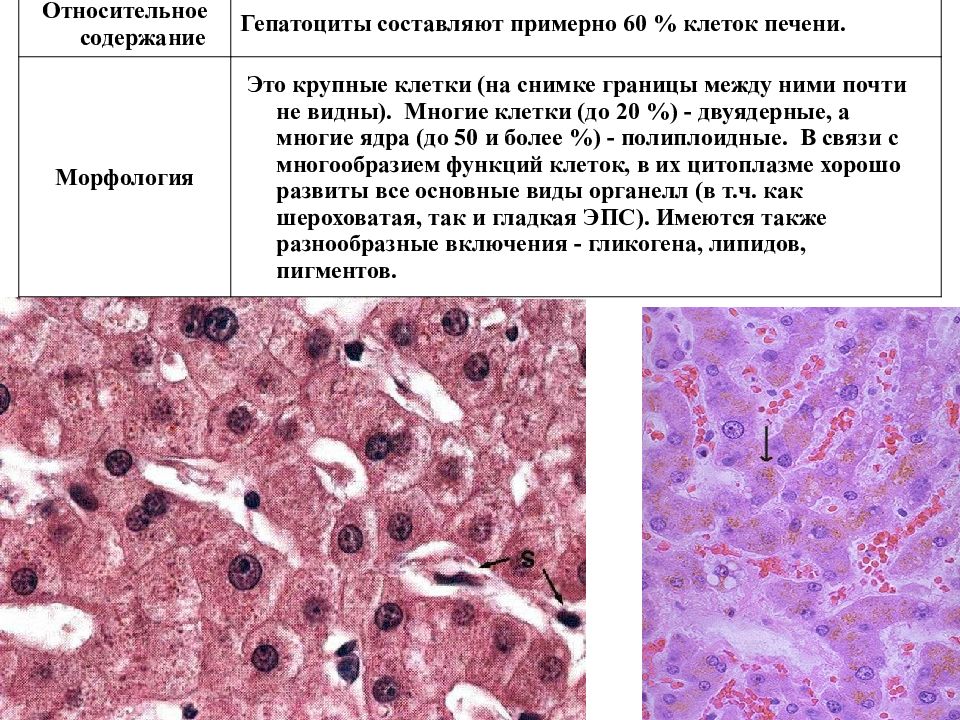

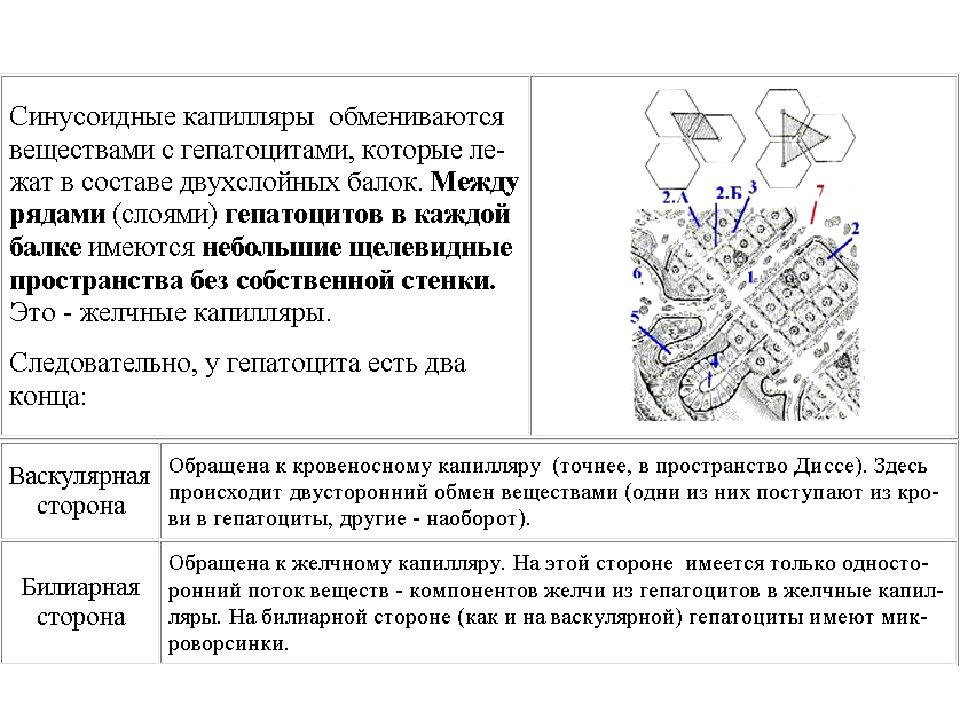

Относительное содержание Гепатоциты составляют примерно 60 % клеток печени. Морфология Это крупные клетки (на снимке границы между ними почти не видны). Многие клетки (до 20 %) - двуядерные, а многие ядра (до 50 и более %) - полиплоидные. В связи с многообразием функций клеток, в их цитоплазме хорошо развиты все основные виды органелл (в т.ч. как шероховатая, так и гладкая ЭПС). Имеются также разнообразные включения - гликогена, липидов, пигментов.

Слайд 35

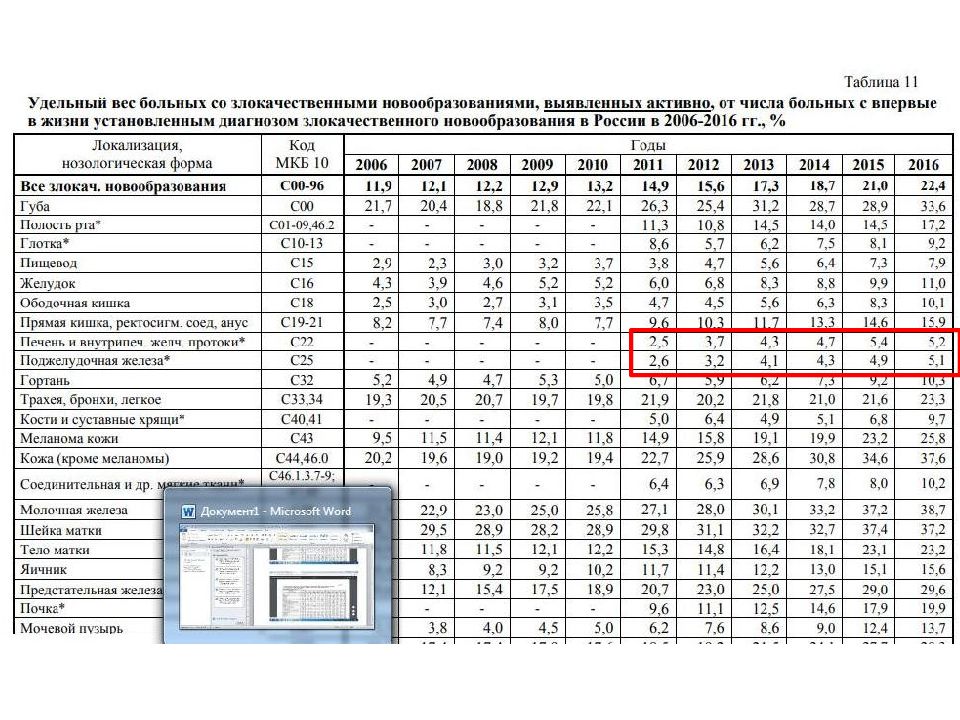

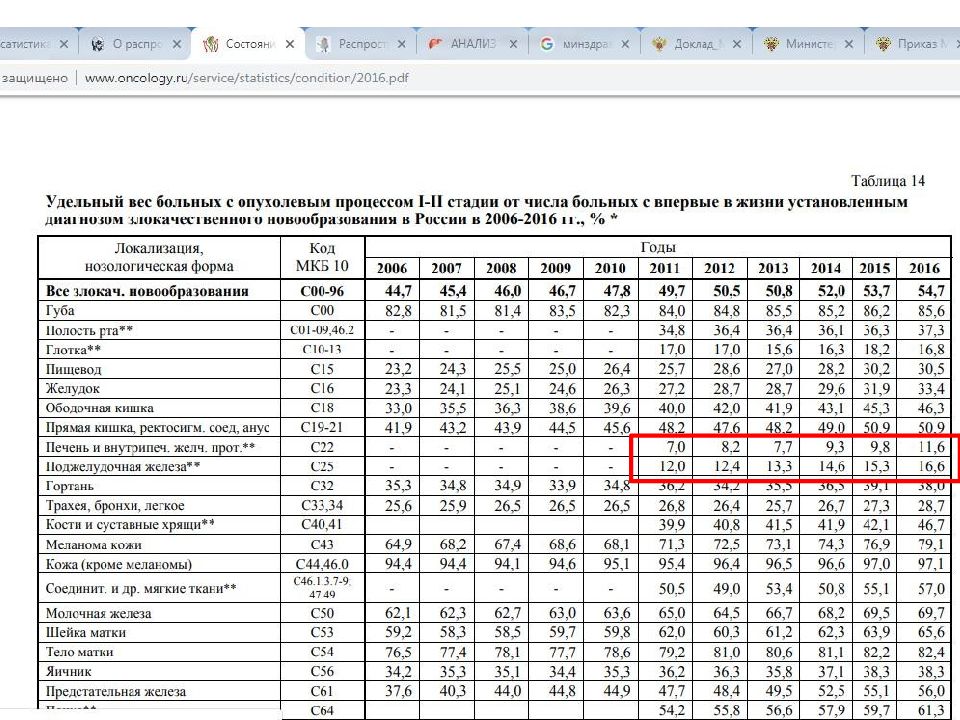

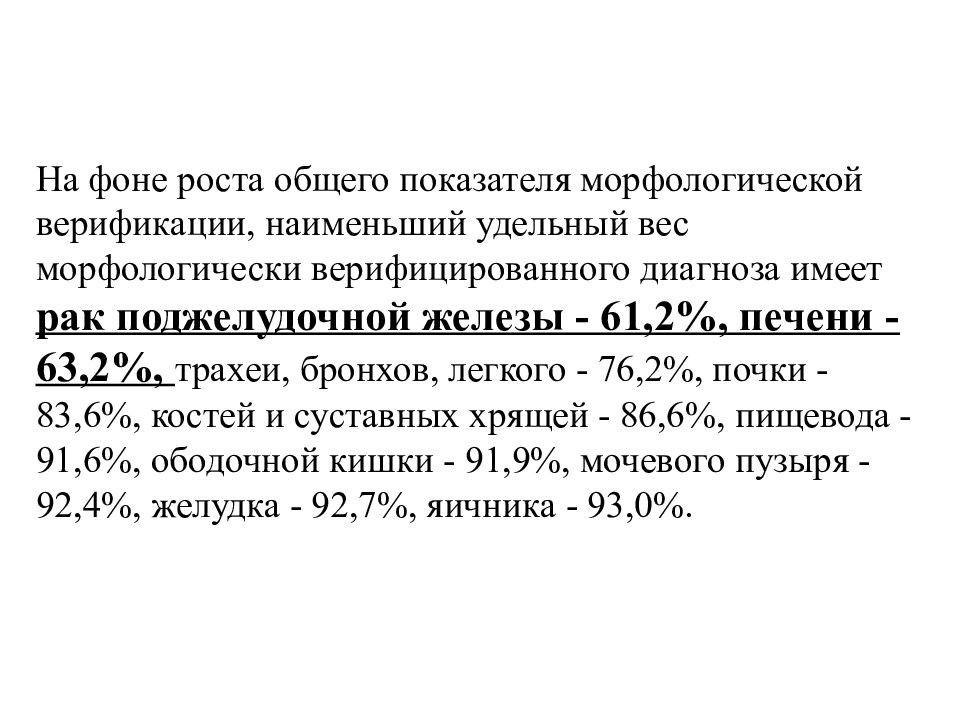

На фоне роста общего показателя морфологической верификации, наименьший удельный вес морфологически верифицированного диагноза имеет рак поджелудочной железы - 61,2%, печени - 63,2%, трахеи, бронхов, легкого - 76,2%, почки - 83,6%, костей и суставных хрящей - 86,6%, пищевода - 91,6%, ободочной кишки - 91,9%, мочевого пузыря - 92,4%, желудка - 92,7%, яичника - 93,0%.

Слайд 36

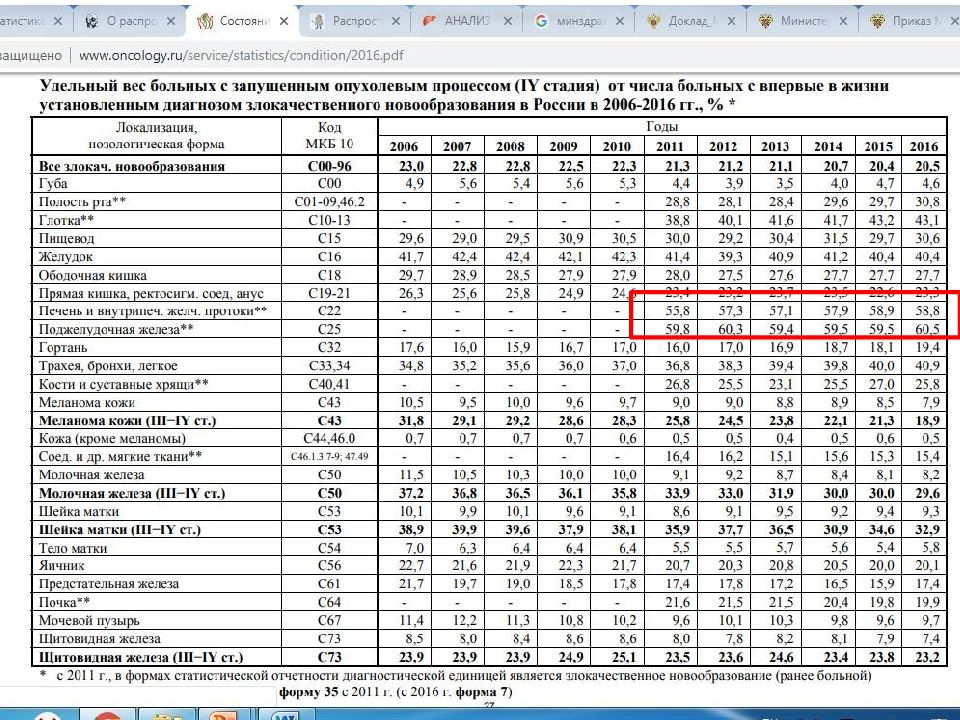

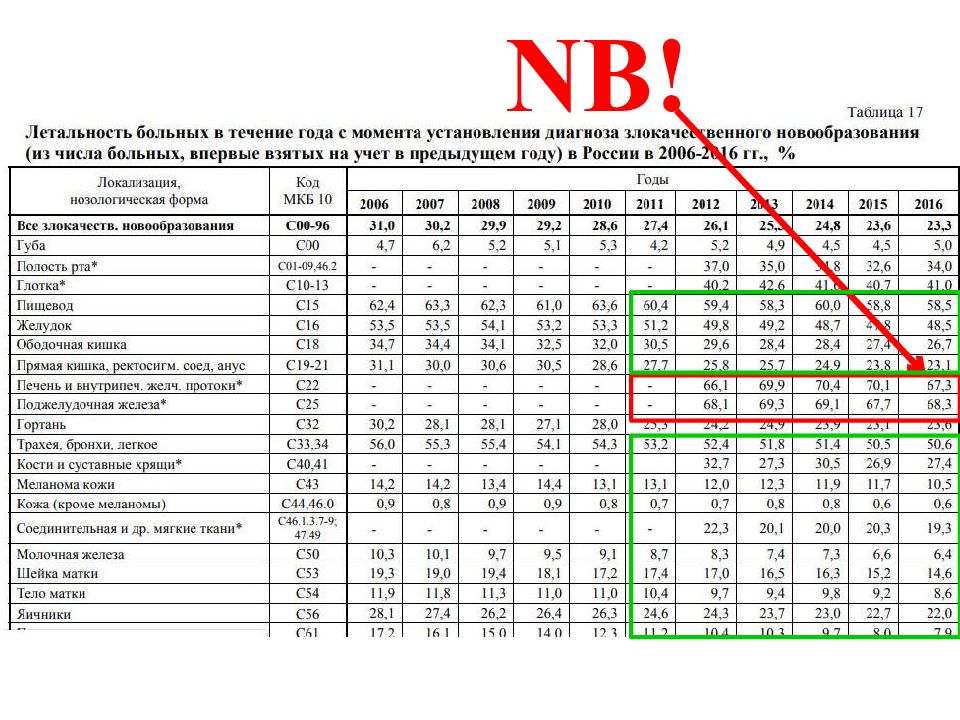

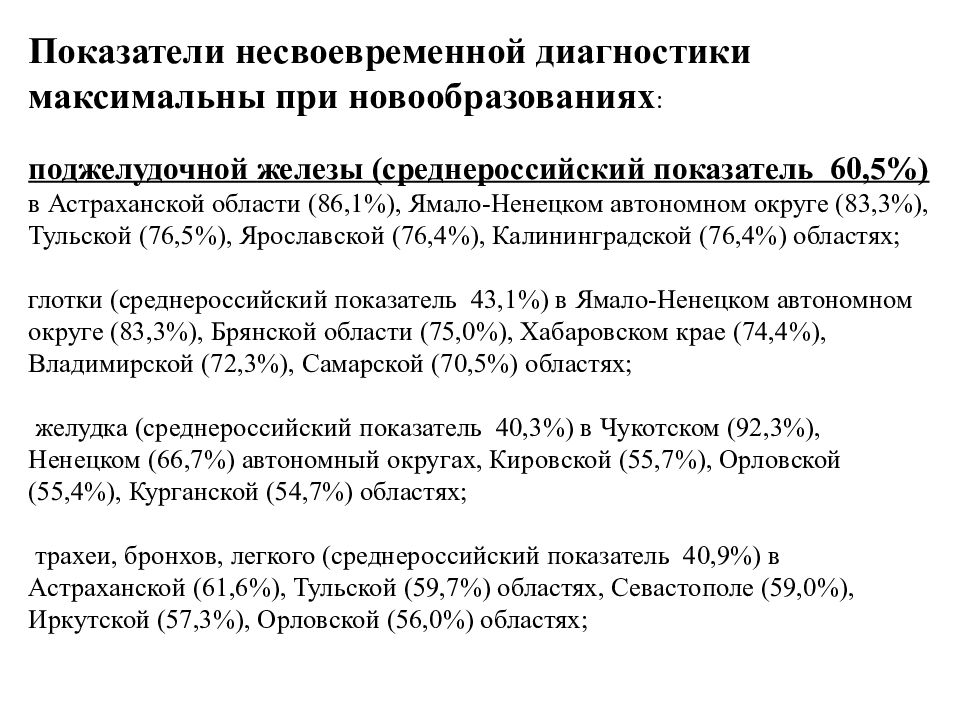

Показатели несвоевременной диагностики максимальны при новообразованиях : поджелудочной железы (среднероссийский показатель 60,5%) в Астраханской области (86,1%), Ямало-Ненецком автономном округе (83,3%), Тульской (76,5%), Ярославской (76,4%), Калининградской (76,4%) областях; глотки (среднероссийский показатель 43,1%) в Ямало-Ненецком автономном округе (83,3%), Брянской области (75,0%), Хабаровском крае (74,4%), Владимирской (72,3%), Самарской (70,5%) областях; желудка (среднероссийский показатель 40,3%) в Чукотском (92,3%), Ненецком (66,7%) автономный округах, Кировской (55,7%), Орловской (55,4%), Курганской (54,7%) областях; трахеи, бронхов, легкого (среднероссийский показатель 40,9%) в Астраханской (61,6%), Тульской (59,7%) областях, Севастополе (59,0%), Иркутской (57,3%), Орловской (56,0%) областях;

Слайд 37

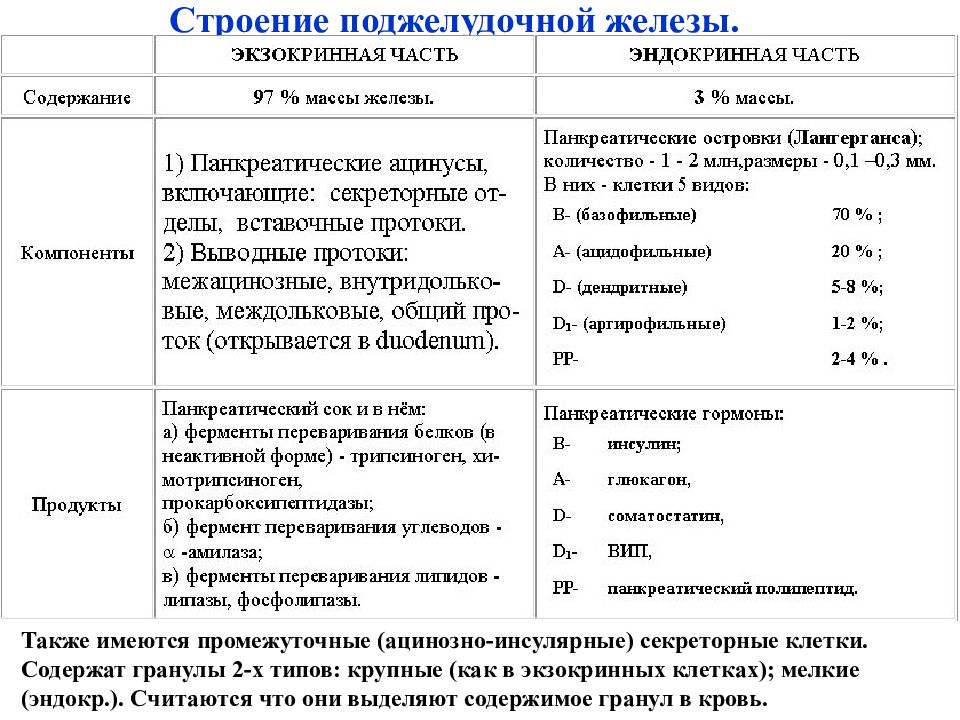

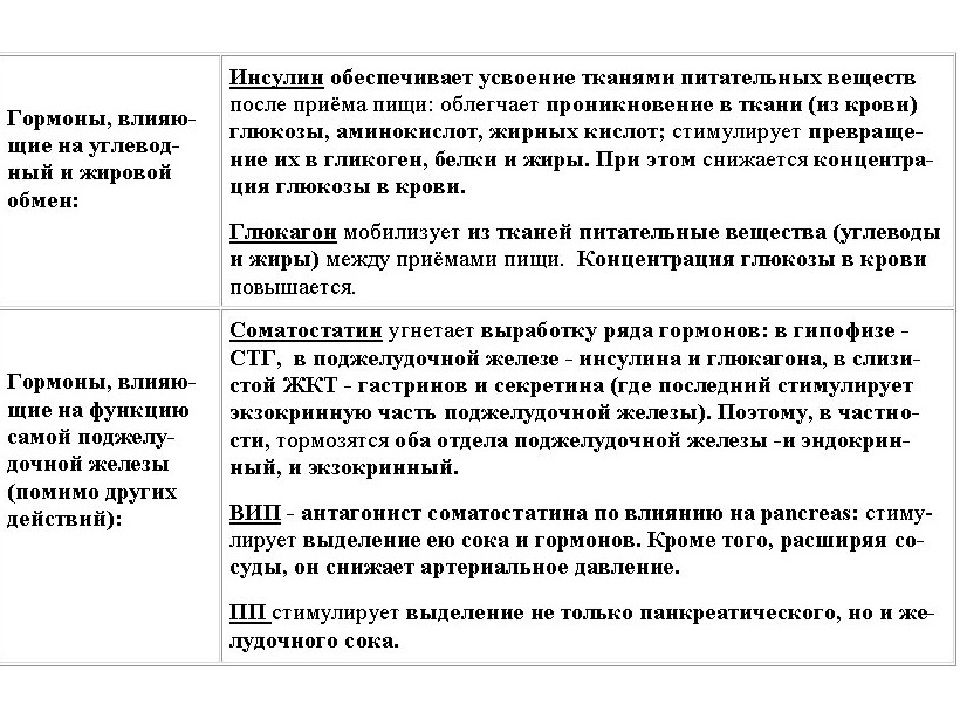

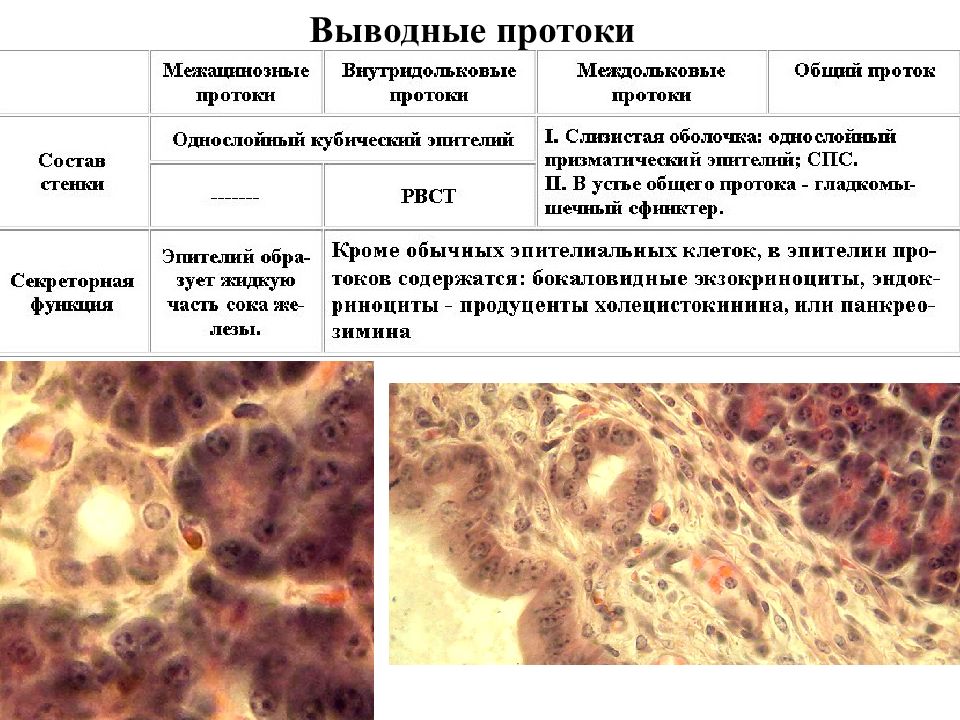

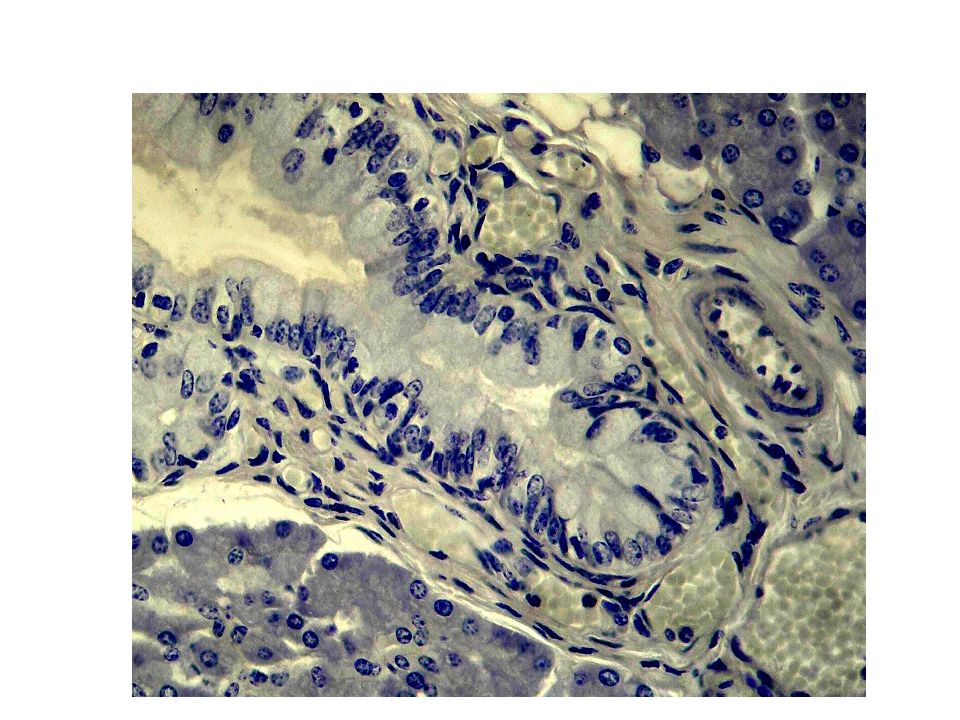

Строение поджелудочной железы. Также имеются промежуточные (ацинозно-инсулярные) секреторные клетки. Содержат гранулы 2-х типов: крупные (как в экзокринных клетках); мелкие (эндокр.). Считаются что они выделяют содержимое гранул в кровь.

Слайд 39

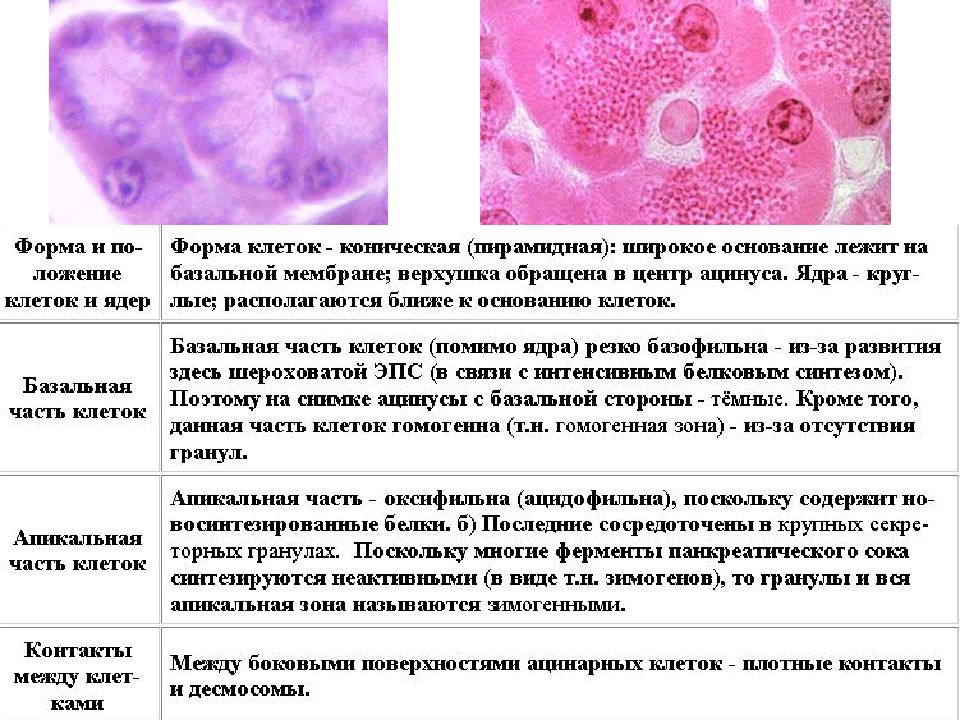

Общая структура ткани поджелудочной железы Секреторный отдел имеет вид мешочка из 8-12 крупных ацинарных клеток (ациноцитов, или экзокринных панкреатоцитов). Эти клетки и синтезируют компоненты панкреатического сока.. С наружной стороны они покрыты базальной мембраной.

Слайд 40

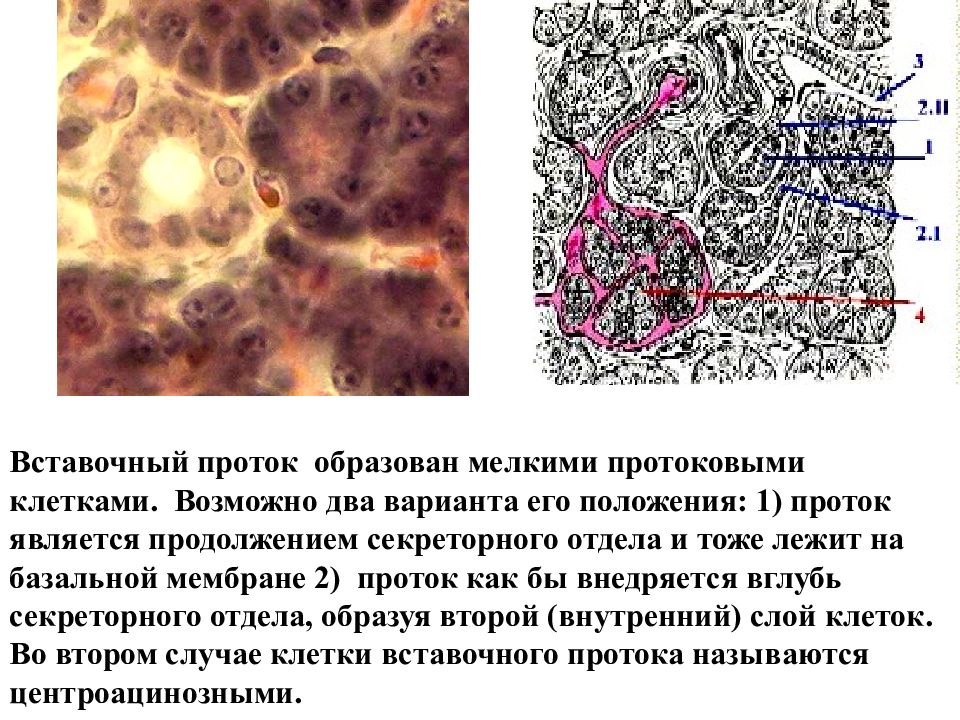

Вставочный проток образован мелкими протоковыми клетками. Возможно два варианта его положения: 1) проток является продолжением секреторного отдела и тоже лежит на базальной мембране 2) проток как бы внедряется вглубь секреторного отдела, образуя второй (внутренний) слой клеток. Во втором случае клетки вставочного протока называются центроацинозными.

Слайд 47

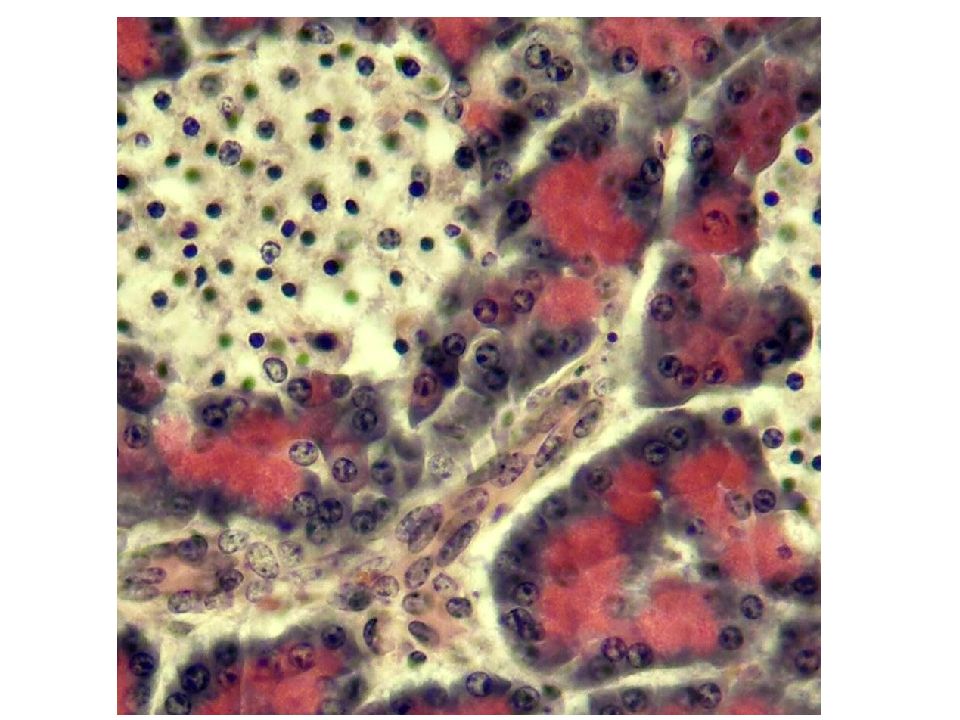

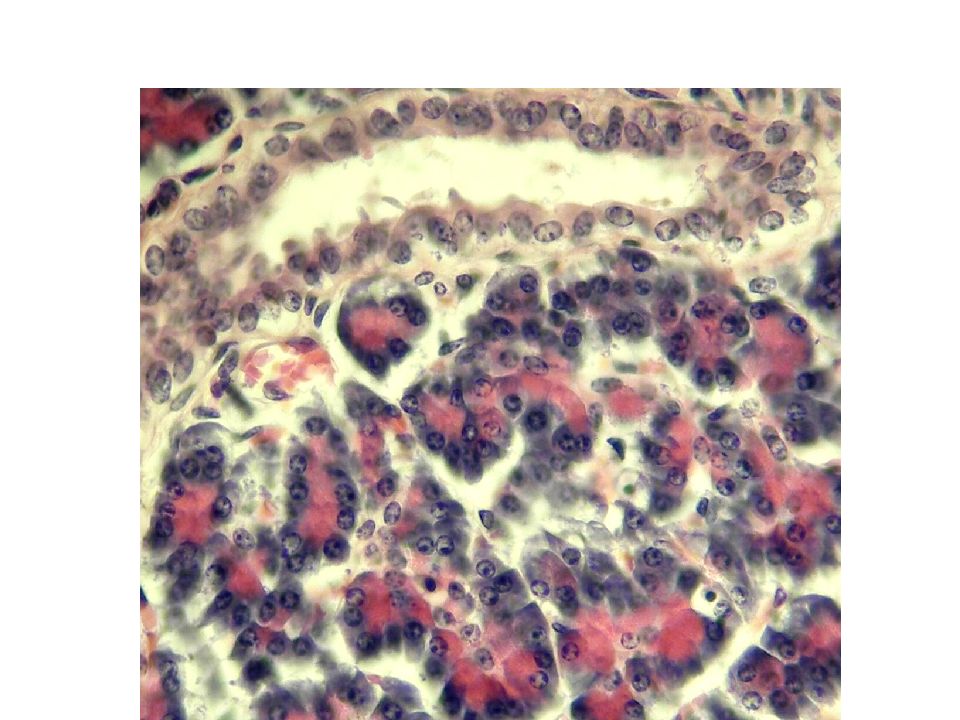

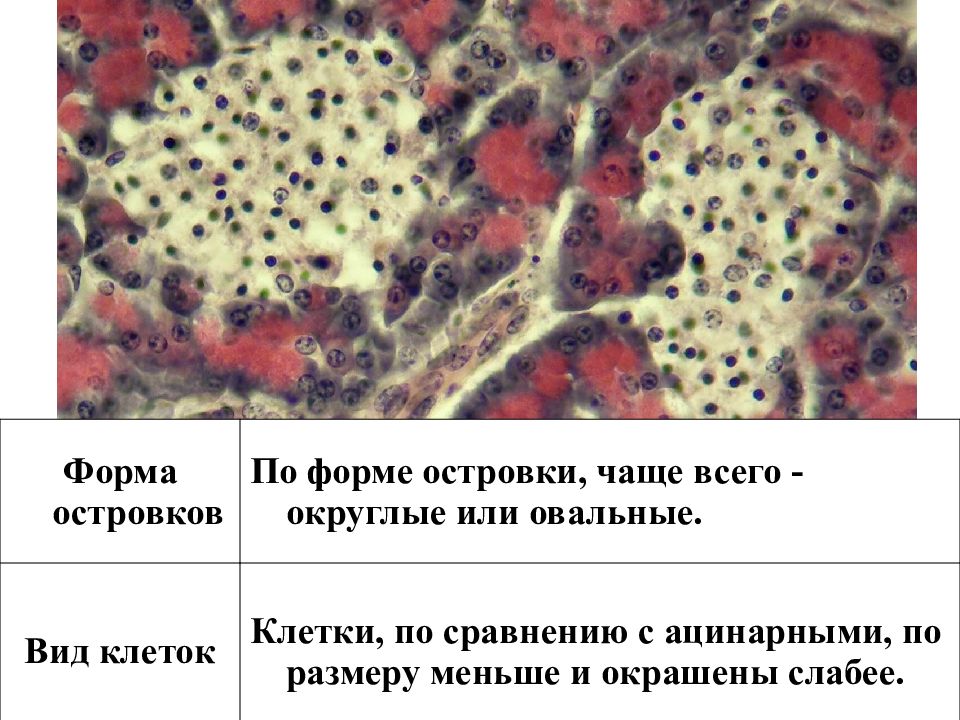

Форма островков По форме островки, чаще всего - округлые или овальные. Вид клеток Клетки, по сравнению с ацинарными, по размеру меньше и окрашены слабее.

Слайд 48

Клеточный состав В панкреатическом островке - клетки 5 видов, продуцирующие 5 гормонов. Преобладают В-клетки (70 % от всех клеток), вырабатывающие инсулин, и А-клетки (20 %), выделяющие глюкагон. Расположение клеток В-клетки (базофильные) лежат, в основном, в центре островка, -клетки (ацидофильные) - на периферии островка.

Слайд 50

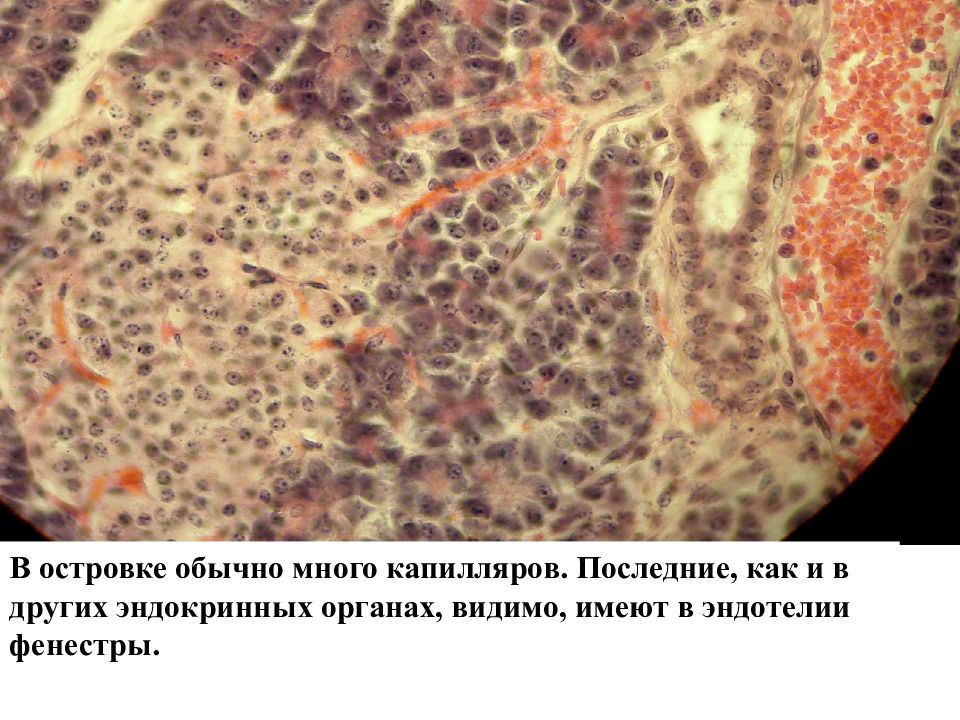

В островке обычно много капилляров. Последние, как и в других эндокринных органах, видимо, имеют в эндотелии фенестры.

Слайд 51

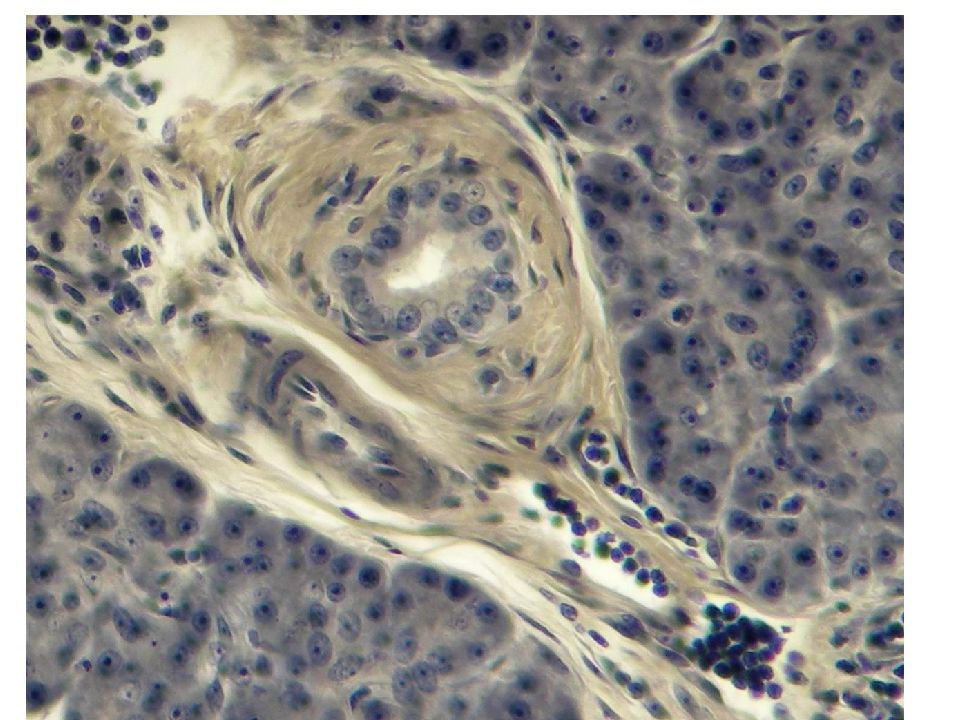

Гетеротопия ткани поджелудочной железы в пилорический отдел желудка Работы А.В. Тверского и А.А. Должикова

Слайд 52

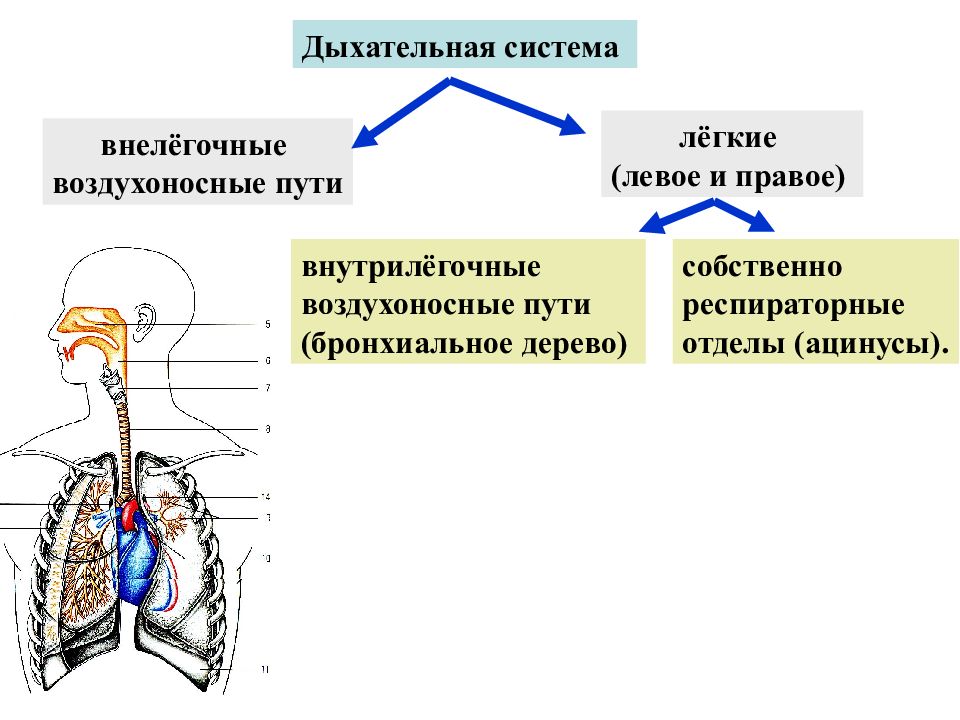

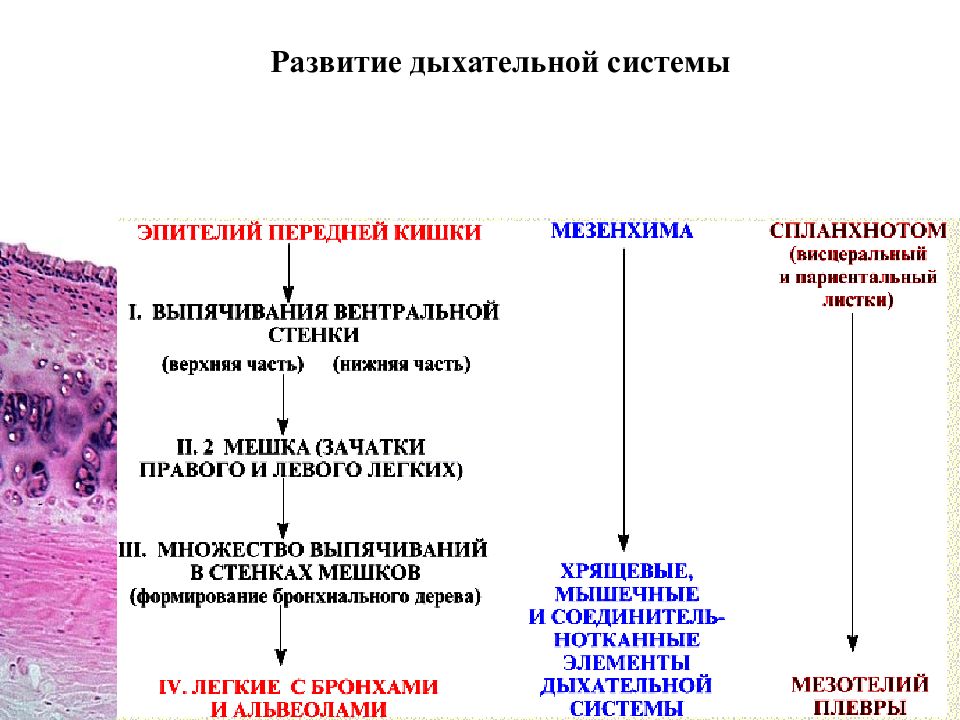

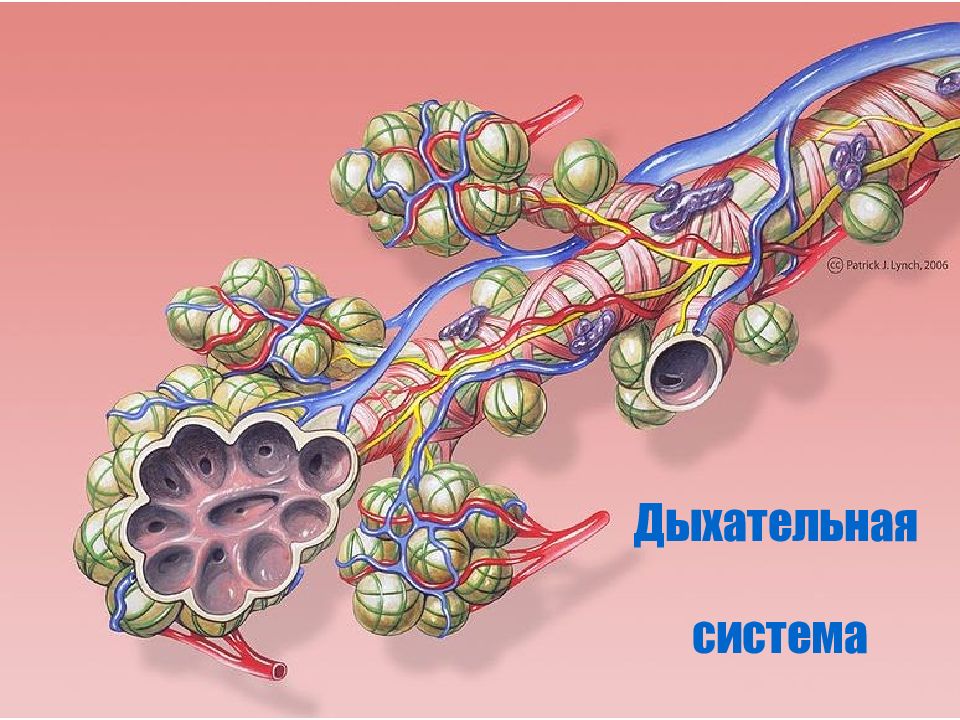

Дыхательная система внелёгочные воздухоносные пути лёгкие (левое и правое) внутрилёгочные воздухоносные пути (бронхиальное дерево) собственно респираторные отделы (ацинусы).

Слайд 53

С Т Р У К Т У Р Ы Ф У Н К Ц И И (помимо проведения воздуха) 1. Носовая полость: а) преддверие и б) собственно носовая полость с 2-мя отделами - дыхательным (нижняя часть полости) и обонятельным (верхняя часть) 1. Первичная обработка воздуха: а) очищение (благодаря наличию волос и ресничек), б) нагревание (сосудами) и в) увлажнение (слизистыми железами). 2. Восприятие запахов (обоняние). 2. Носоглотка и глотка. Иммунологическая защита благодаря наличию миндалин : двух трубных и непарной глоточной. 3. Гортань Голосообразование - в связи с наличием голосовых связок. 4. Трахея функции средних и мелких бронхов 5. Главные бронхи 6. Долевые и зональные бронхи (крупные бронхи 1-го и 2-го порядков) Внелёгочные воздухоносные пути

Слайд 54

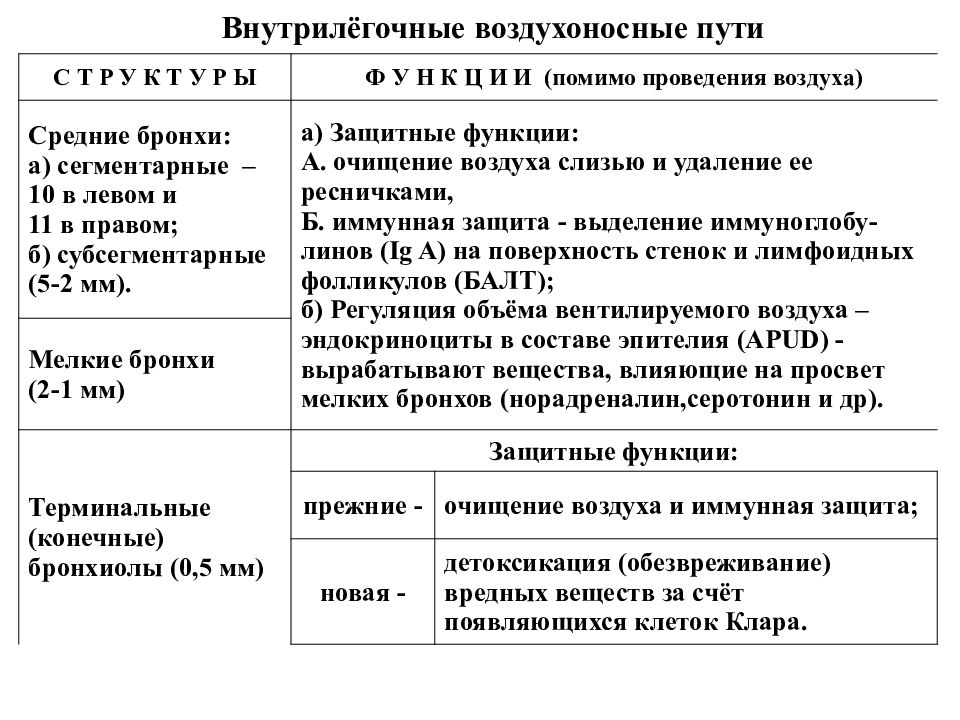

С Т Р У К Т У Р Ы Ф У Н К Ц И И (помимо проведения воздуха) Средние бронхи: а) сегментарные – 10 в левом и 11 в правом; б) субсегментарные (5-2 мм). а) Защитные функции: А. очищение воздуха слизью и удаление ее ресничками, Б. иммунная защита - выделение иммуноглобу - линов (Ig A) на поверхность стенок и лимфоидных фолликулов (БАЛТ); б) Регуляция объёма вентилируемого воздуха – эндокриноциты в составе эпителия ( APUD) -вырабатывают вещества, влияющие на просвет мелких бронхов (норадреналин,серотонин и др). Мелкие бронхи (2-1 мм) Терминальные (конечные) бронхиолы (0,5 мм) Защитные функции: прежние - очищение воздуха и иммунная защита; новая - детоксикация (обезвреживание) вредных веществ за счёт появляющихся клеток Клара. Внутрилёгочные воздухоносные пути

Слайд 55

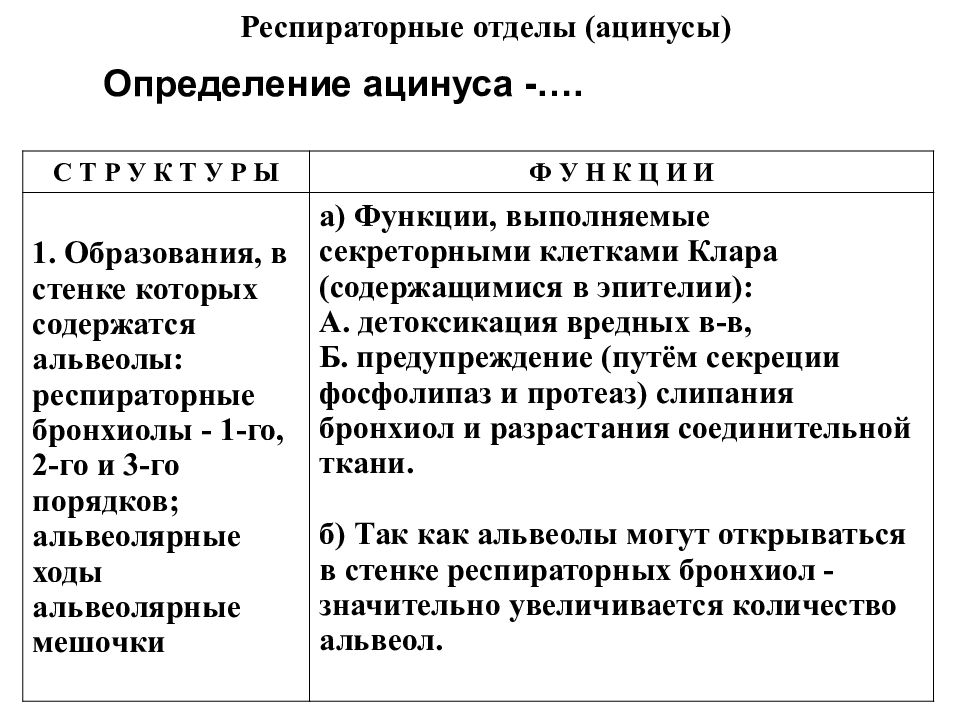

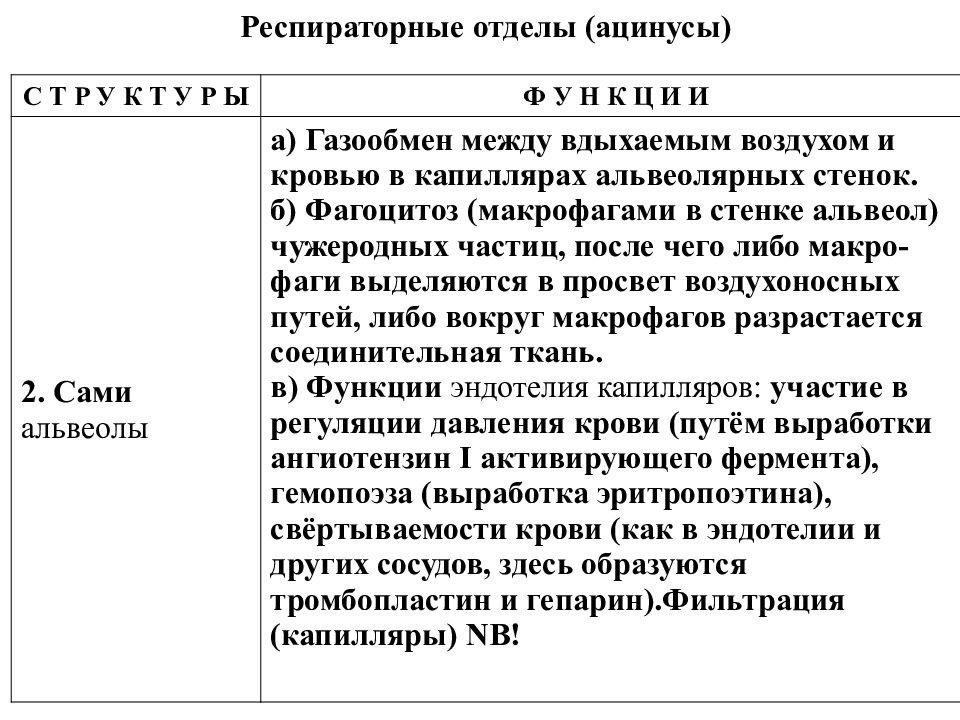

Респираторные отделы (ацинусы) С Т Р У К Т У Р Ы Ф У Н К Ц И И 1. Образования, в стенке которых содержатся альвеолы: респираторные бронхиолы - 1-го, 2-го и 3-го порядков; альвеолярные ходы альвеолярные мешочки а) Функции, выполняемые секреторными клетками Клара (содержащимися в эпителии): А. детоксикация вредных в-в, Б. предупреждение (путём секреции фосфолипаз и протеаз) слипания бронхиол и разрастания соединительной ткани. б) Так как альвеолы могут открываться в стенке респираторных бронхиол - значительно увеличивается количество альвеол. Определение ацинуса -….

Слайд 56

Респираторные отделы (ацинусы) С Т Р У К Т У Р Ы Ф У Н К Ц И И 2. Сами альвеолы а) Газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью в капиллярах альвеолярных стенок. б) Фагоцитоз (макрофагами в стенке альвеол) чужеродных частиц, после чего либо макро - фаги выделяются в просвет воздухоносных путей, либо вокруг макрофагов разрастается соединительная ткань. в) Функции эндотелия капилляров: участие в регуляции давления крови (путём выработки ангиотензин I активирующего фермента), гемопоэза (выработка эритропоэтина), свёртываемости крови (как в эндотелии и других сосудов, здесь образуются тромбопластин и гепарин).Фильтрация (капилляры) NB!

Слайд 58

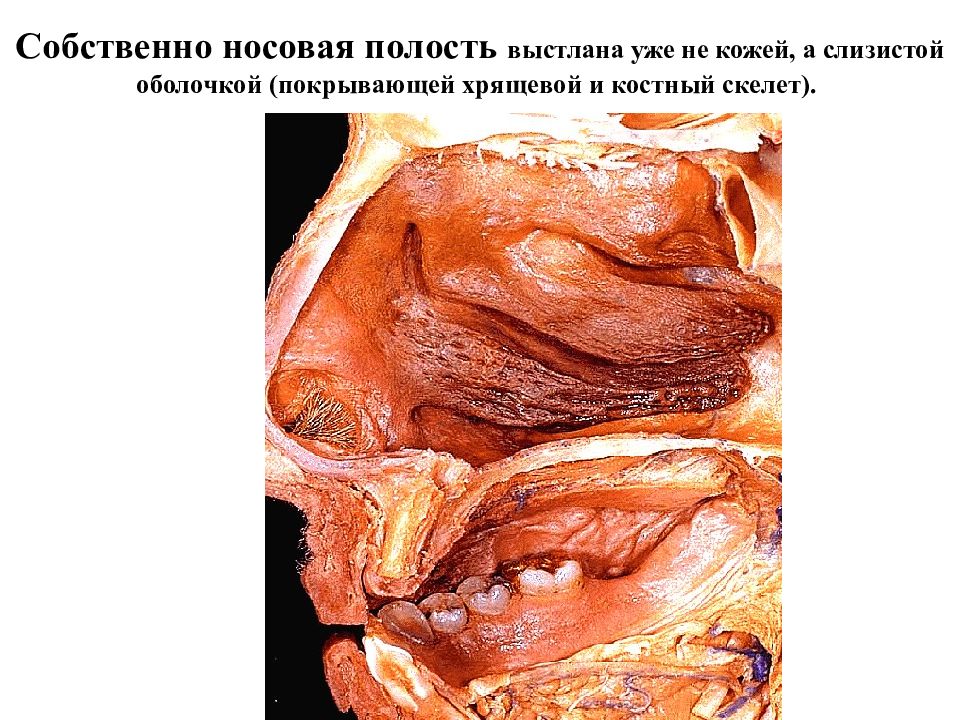

Собственно носовая полость выстлана уже не кожей, а слизистой оболочкой (покрывающей хрящевой и костный скелет).

Слайд 59

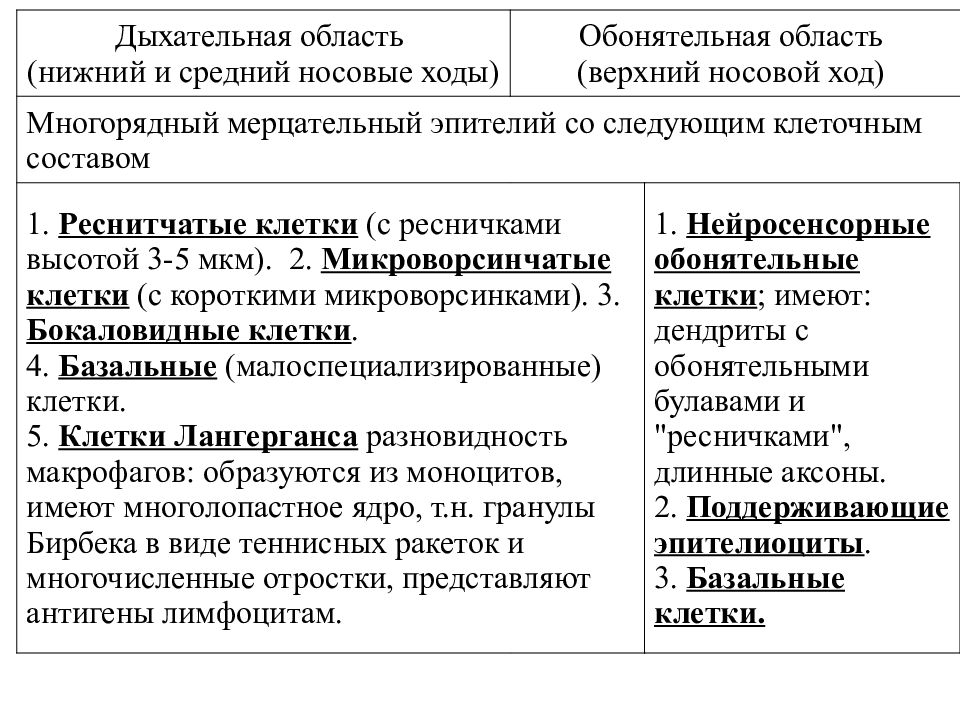

Дыхательная область (нижний и средний носовые ходы) Обонятельная область (верхний носовой ход) Многорядный мерцательный эпителий со следующим клеточным составом 1. Реснитчатые клетки (с ресничками высотой 3-5 мкм). 2. Микроворсинчатые клетки (с короткими микроворсинками). 3. Бокаловидные клетки. 4. Базальные (малоспециализированные) клетки. 5. Клетки Лангерганса разновидность макрофагов: образуются из моноцитов, имеют многолопастное ядро, т.н. гранулы Бирбека в виде теннисных ракеток и многочисленные отростки, представляют антигены лимфоцитам. 1. Нейросенсорные обонятельные клетки ; имеют: дендриты с обонятельными булавами и "ресничками", длинные аксоны. 2. Поддерживающие эпителиоциты. 3. Базальные клетки.

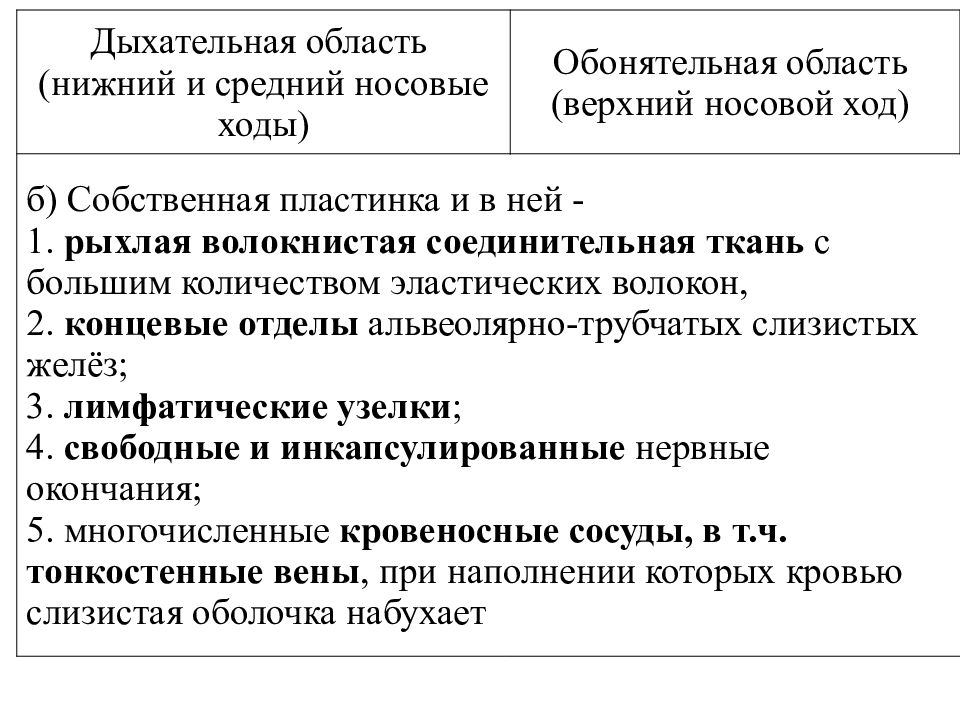

Слайд 60

Дыхательная область (нижний и средний носовые ходы) Обонятельная область (верхний носовой ход) б) Собственная пластинка и в ней - 1. рыхлая волокнистая соединительная ткань с большим количеством эластических волокон, 2. концевые отделы альвеолярно-трубчатых слизистых желёз; 3. лимфатические узелки ; 4. свободные и инкапсулированные нервные окончания; 5. многочисленные кровеносные сосуды, в т.ч. тонкостенные вены, при наполнении которых кровью слизистая оболочка набухает

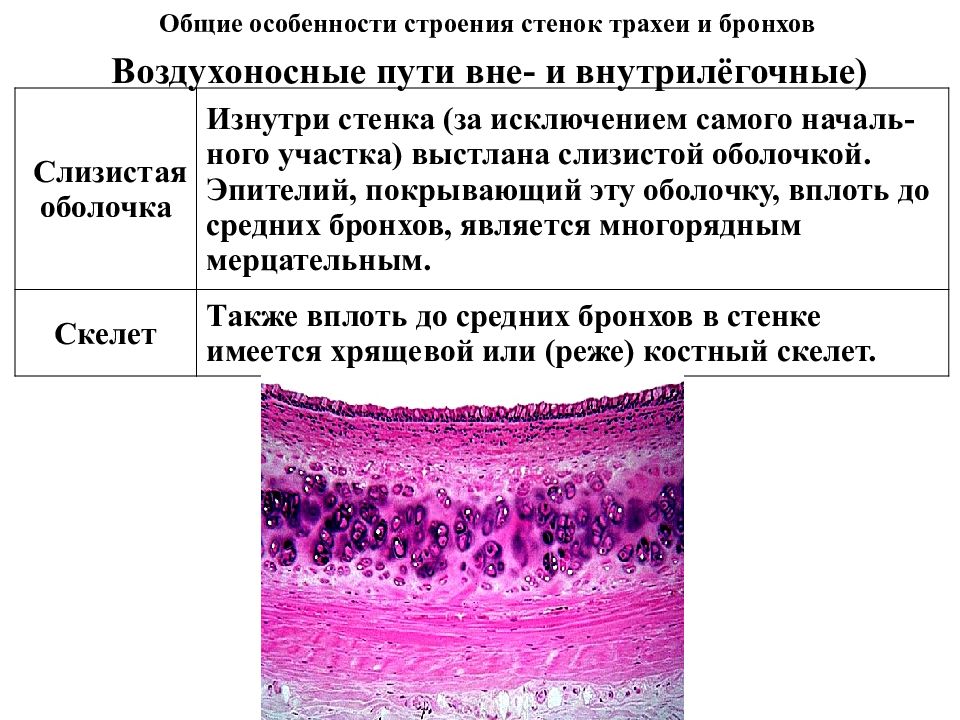

Слайд 61

Воздухоносные пути вне- и внутрилёгочные) Слизистая оболочка Изнутри стенка (за исключением самого началь - ного участка) выстлана слизистой оболочкой. Эпителий, покрывающий эту оболочку, вплоть до средних бронхов, является многорядным мерцательным. Скелет Также вплоть до средних бронхов в стенке имеется хрящевой или (реже) костный скелет. Общие особенности строения стенок трахеи и бронхов

Слайд 62

СО ПСО ФХО АО Общая структура стенки трахеи и бронхов Псевдомногослойный эпителий Отсутствие МПС в трахее и внелегочных бронхах Фиброзно-хрящевая оболочка Подслизистые железы

Слайд 63

СО ПСО ФХО АО Общая структура стенки трахеи и бронхов Псевдомногослойный эпителий Отсутствие МПС в трахее и внелегочных бронхах Фиброзно-хрящевая оболочка Подслизистые железы

Слайд 64

Классификация бронхов и их строение Структуры Крупные внелегочные (главные) Крупные внутри-легочные Средние Мелкие Железы + + + + + + + + - Хрящи С-обр. и почти замкн. Пластины гиал. хряща Островки эласт. хряща Нет

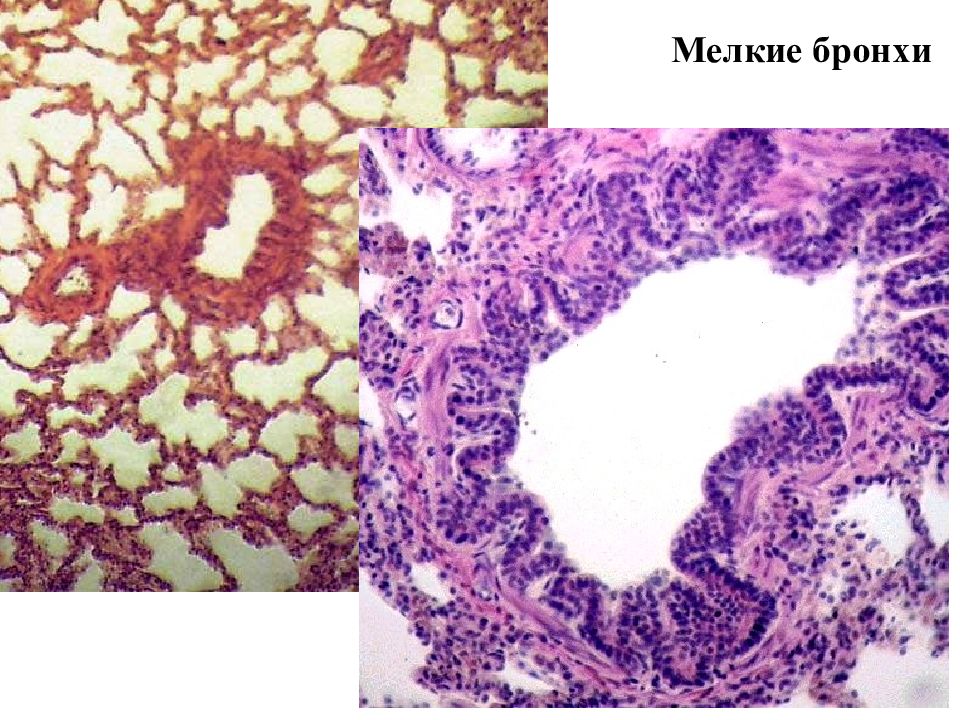

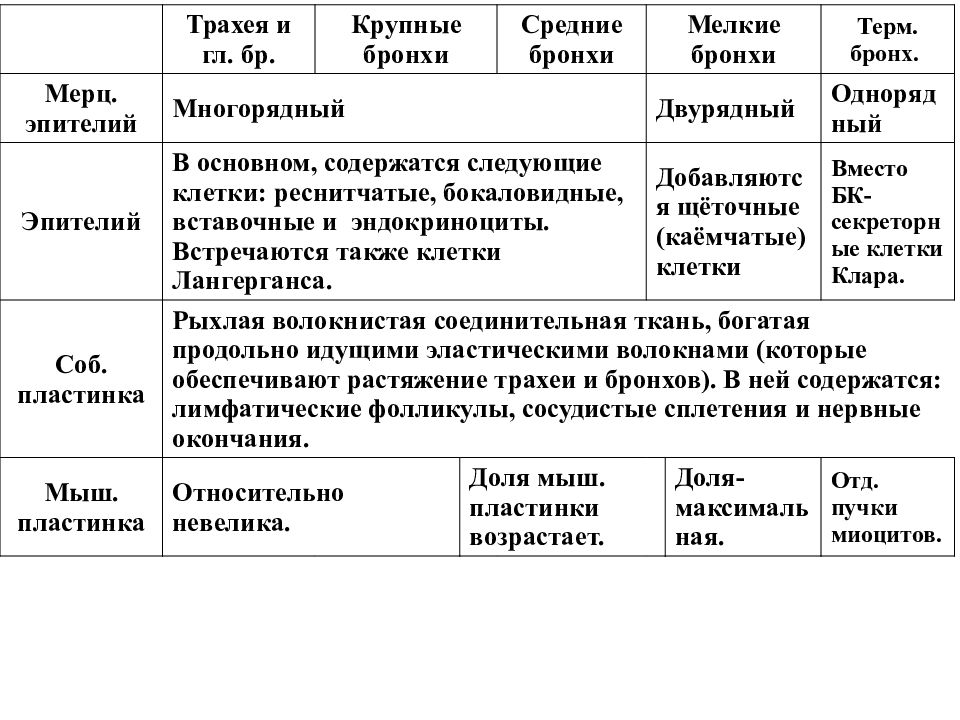

Слайд 67

Трахея и гл. бр. Крупные бронхи Средние бронхи Мелкие бронхи Терм. бронх. Мерц. эпителий Многорядный Двурядный Однорядный Эпителий В основном, содержатся следующие клетки: реснитчатые, бокаловидные, вставочные и эндокриноциты. Встречаются также клетки Лангерганса. Добавляются щёточные (каёмчатые) клетки Вместо БК- секреторные клетки Клара. Соб. пластинка Рыхлая волокнистая соединительная ткань, богатая продольно идущими эластическими волокнами (которые обеспечивают растяжение трахеи и бронхов). В ней содержатся: лимфатические фолликулы, сосудистые сплетения и нервные окончания. Мыш. пластинка Относительно невелика. Доля мыш. пластинки возрастает. Доля- максимальная. Отд. пучки миоцитов.

Слайд 68

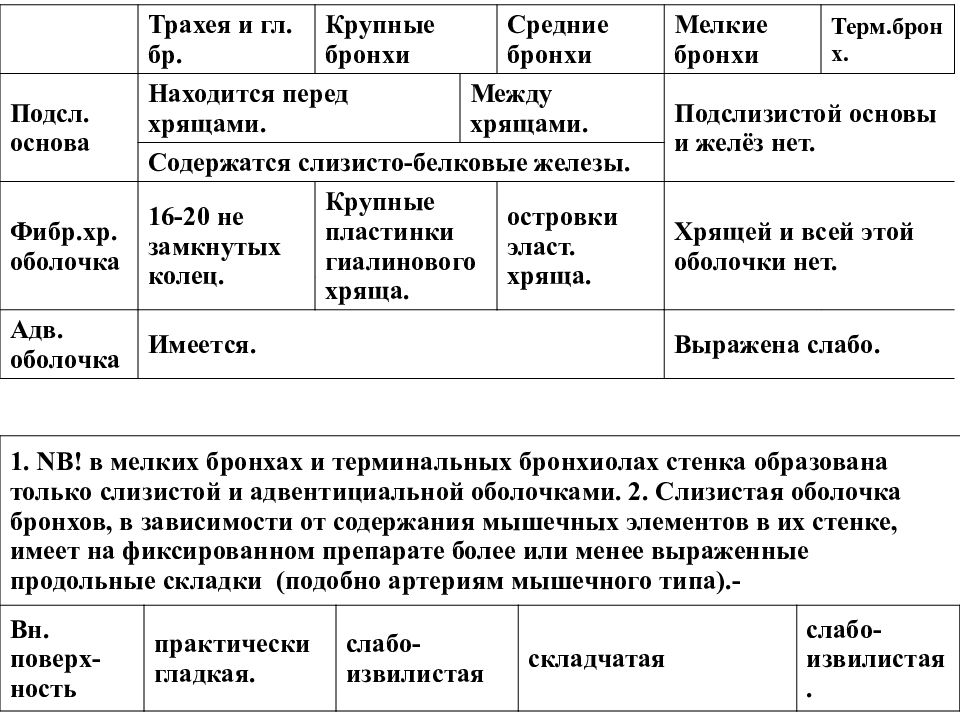

Трахея и гл. бр. Крупные бронхи Средние бронхи Мелкие бронхи Терм.бронх. Подсл. основа Находится перед хрящами. Между хрящами. Подслизистой основы и желёз нет. Содержатся слизисто-белковые железы. Фибр.хр. оболочка 16-20 не замкнутых колец. Крупные пластинки гиалинового хряща. островки эласт. хряща. Хрящей и всей этой оболочки нет. Адв. оболочка Имеется. Выражена слабо. 1. NB ! в мелких бронхах и терминальных бронхиолах стенка образована только слизистой и адвентициальной оболочками. 2. C лизистая оболочка бронхов, в зависимости от содержания мышечных элементов в их стенке, имеет на фиксированном препарате более или менее выраженные продольные складки (подобно артериям мышечного типа).- Вн. поверх- ность практически гладкая. слабо- извилистая складчатая слабо-извилистая.

Слайд 69

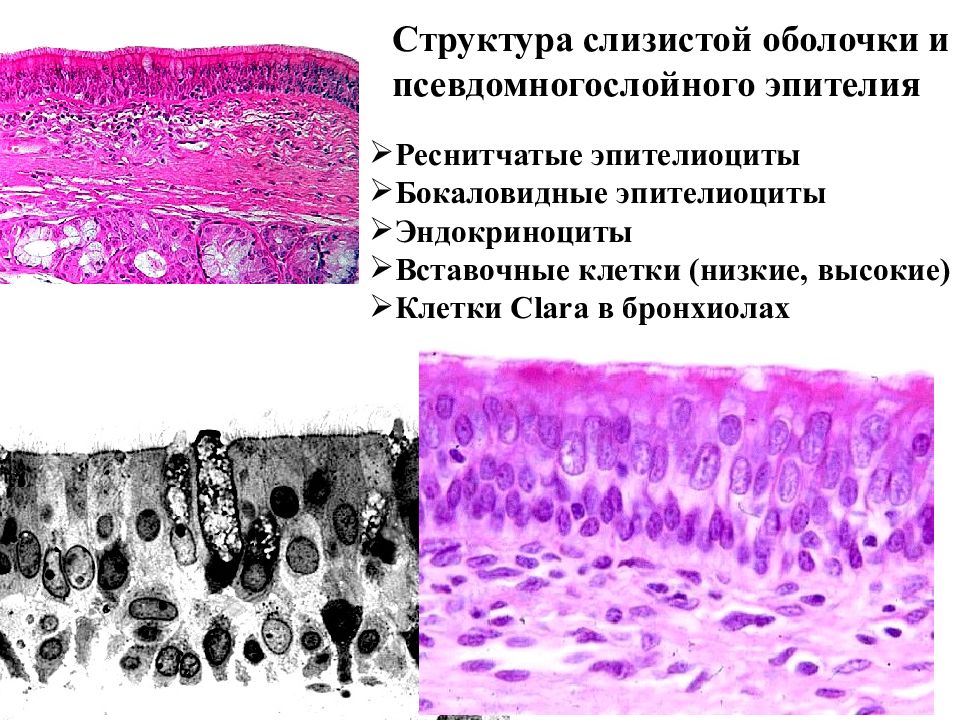

Структура слизистой оболочки и псевдомногослойного эпителия Реснитчатые эпителиоциты Бокаловидные эпителиоциты Эндокриноциты Вставочные клетки ( низкие, высокие) Клетки Clara в бронхиолах

Слайд 70

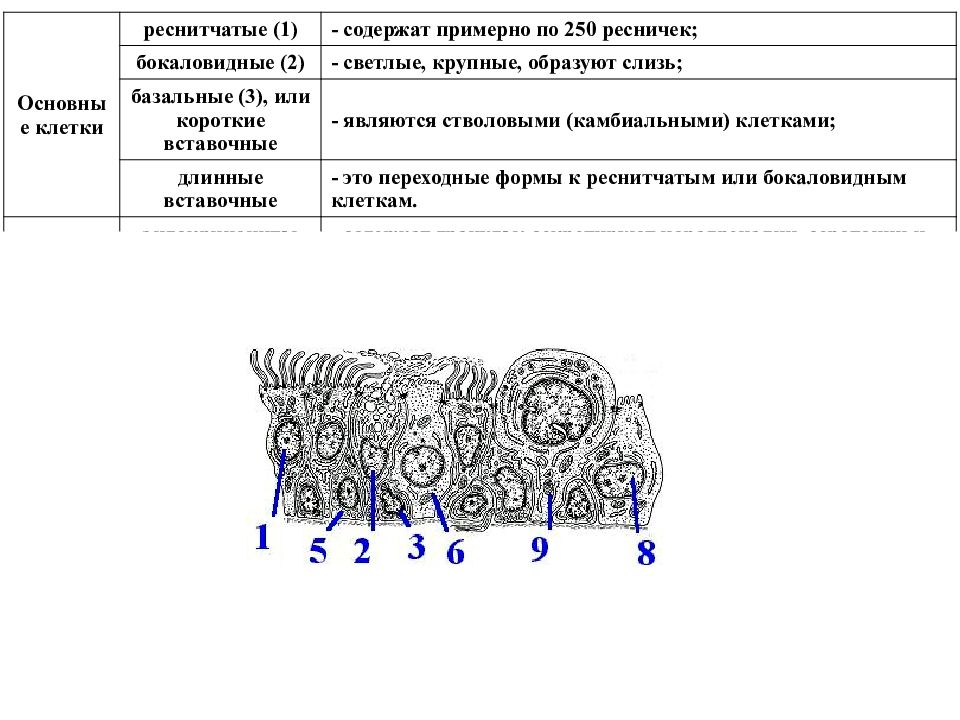

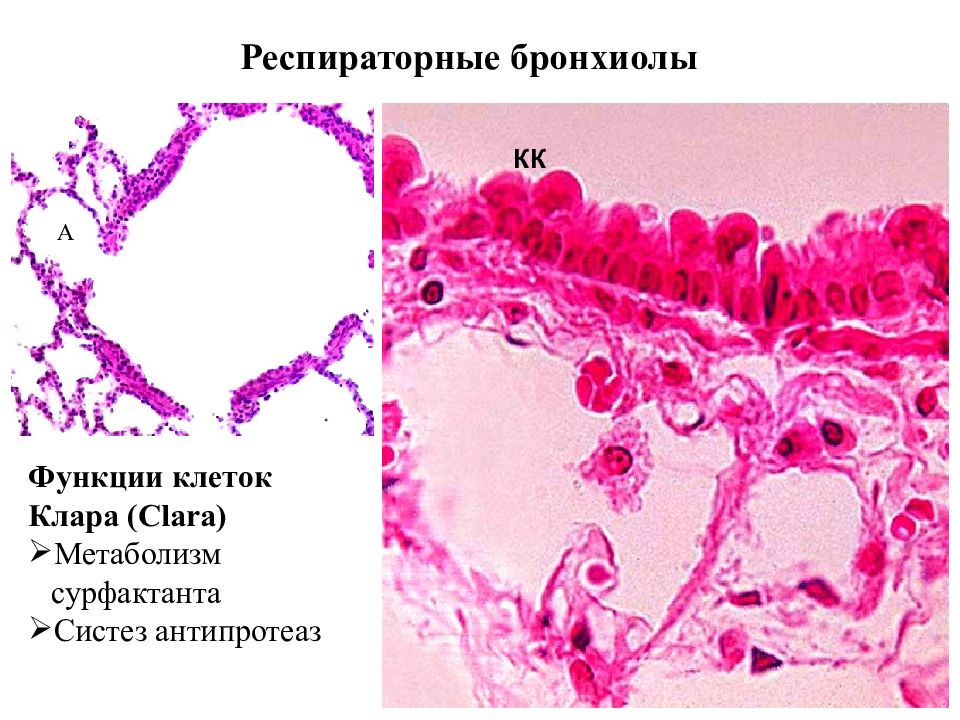

Основные клетки реснитчатые (1) - содержат примерно по 250 ресничек; бокаловидные (2) - светлые, крупные, образуют слизь; базальные (3), или короткие вставочные - являются стволовыми (камбиальными) клетками; длинные вставочные - это переходные формы к реснитчатым или бокаловидным клеткам. Другие клетки эндокриноциты (5) - содержат гранулы; секретируют норадреналин, серотонин и пр. в-ва; М-клетки (6) - как и М-клетки кишечника, постоянно находятся в составе эпителия и передают лимфоцитам БАЛТ-системы информацию об антигенах; клетки Лангерганса - встречаются (как минорный тип клеток) на всём протяжении воздухоносных путей (от носовой полости до терминальных бронхиол); и тоже (как М-клетки) представляют антигены лимфоцитам. щёточные (каёмчатые) клетки (8) имеют на микроворсинках хеморецепторы; содержатся, в основном, начиная с мелких бронхов (и далее - в терминальных бронхиолах и респираторных отделах лёгкого) клетки Клара, или секреторные клетки (9) крупные клетки с куполообразной верхушкой, без ресничек и микроворсинок;содержатся, начиная лишь с терминальных бронхиол (и далее - в респираторных отделах лёгкого);обезвреживают токсические вещества и секретируют ферменты, предупреждающие слипание стенок бронхиол.

Слайд 71

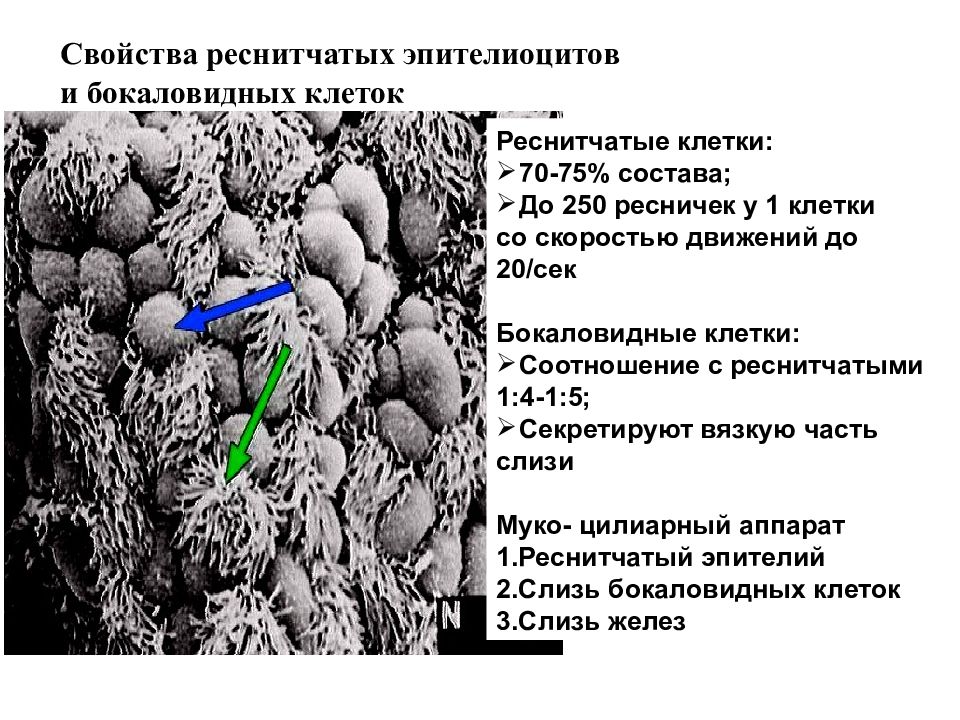

Свойства реснитчатых эпителиоцитов и бокаловидных клеток Реснитчатые клетки: 70-75% состава; До 250 ресничек у 1 клетки со скоростью движений до 20/сек Бокаловидные клетки: Соотношение с реснитчатыми 1:4-1:5; Секретируют вязкую часть слизи Муко- цилиарный аппарат 1.Реснитчатый эпителий 2.Слизь бокаловидных клеток 3.Слизь желез

Слайд 72

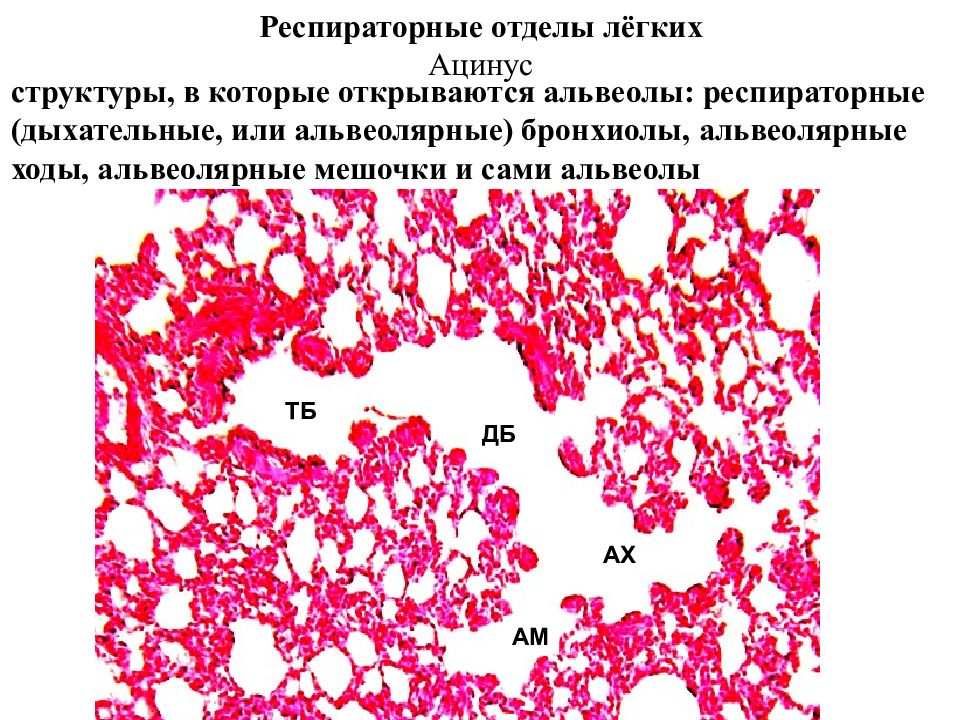

Респираторные отделы лёгких Ацинус структуры, в которые открываются альвеолы: респираторные (дыхательные, или альвеолярные) бронхиолы, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки и сами альвеолы ТБ ДБ АМ АХ

Слайд 73

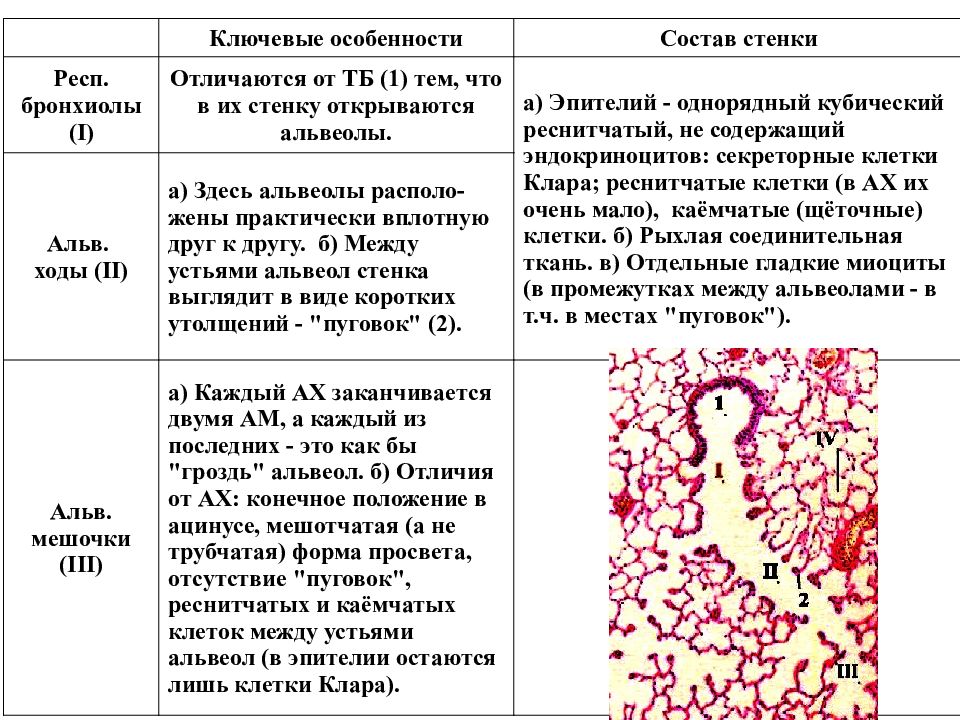

Ключевые особенности Состав стенки Респ. бронхиолы (I) Отличаются от ТБ (1) тем, что в их стенку открываются альвеолы. а) Эпителий - однорядный кубический реснитчатый, не содержащий эндокриноцитов: секреторные клетки Клара; реснитчатые клетки (в АХ их очень мало), каёмчатые (щёточные) клетки. б) Рыхлая соединительная ткань. в) Отдельные гладкие миоциты (в промежутках между альвеолами - в т.ч. в местах "пуговок"). Альв. ходы (II) а) Здесь альвеолы располо-жены практически вплотную друг к другу. б) Между устьями альвеол стенка выглядит в виде коротких утолщений - "пуговок" (2). Альв. мешочки (III) а) Каждый АХ заканчивается двумя АМ, а каждый из последних - это как бы "гроздь" альвеол. б) Отличия от АХ: конечное положение в ацинусе, мешотчатая (а не трубчатая) форма просвета, отсутствие "пуговок", реснитчатых и каёмчатых клеток между устьями альвеол (в эпителии остаются лишь клетки Клара).

Слайд 74

Респираторные бронхиолы КК А Функции клеток Клара ( Clara) Метаболизм сурфактанта Систез антипротеаз

Слайд 75

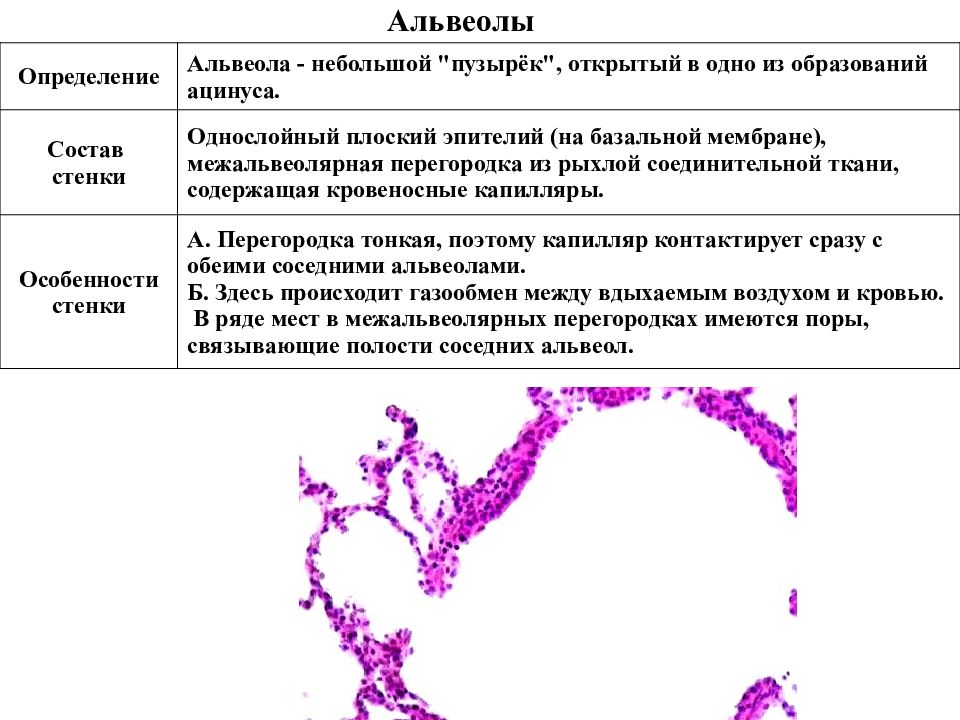

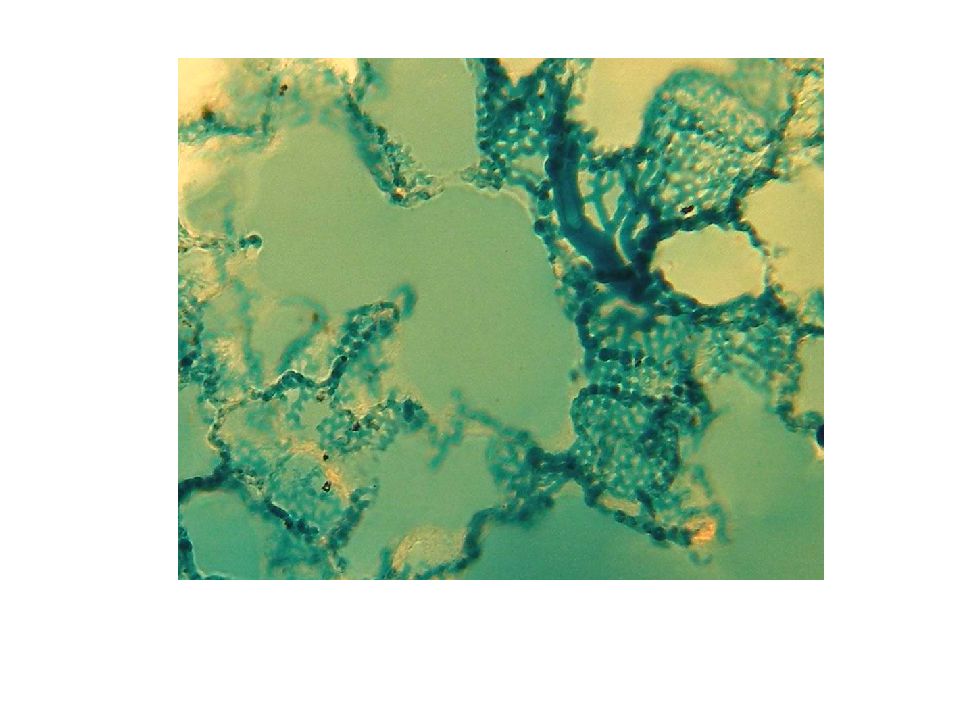

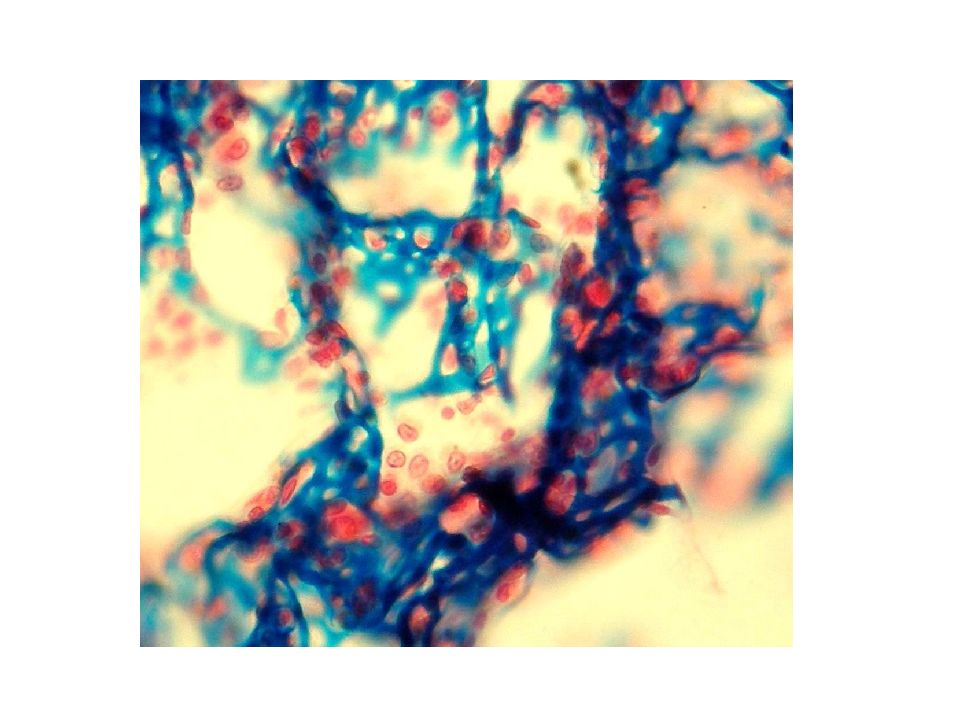

Альвеолы Определение Альвеола - небольшой "пузырёк", открытый в одно из образований ацинуса. Состав стенки Однослойный плоский эпителий (на базальной мембране), межальвеолярная перегородка из рыхлой соединительной ткани, содержащая кровеносные капилляры. Особенности стенки А. Перегородка тонкая, поэтому капилляр контактирует сразу с обеими соседними альвеолами. Б. Здесь происходит газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью. В ряде мест в межальвеолярных перегородках имеются поры, связывающие полости соседних альвеол.

Слайд 76

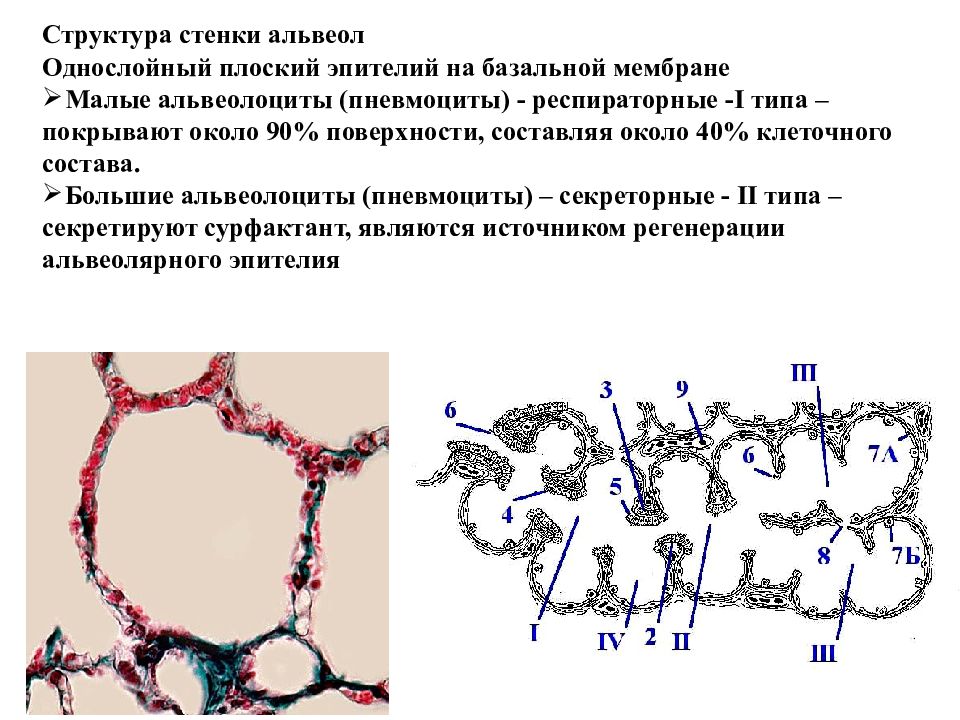

Структура стенки альвеол Однослойный плоский эпителий на базальной мембране Малые альвеолоциты (пневмоциты) - респираторные - I типа – покрывают около 90% поверхности, составляя около 40% клеточного состава. Большие альвеолоциты (пневмоциты) – секреторные - II типа – секретируют сурфактант, являются источником регенерации альвеолярного эпителия

Слайд 77

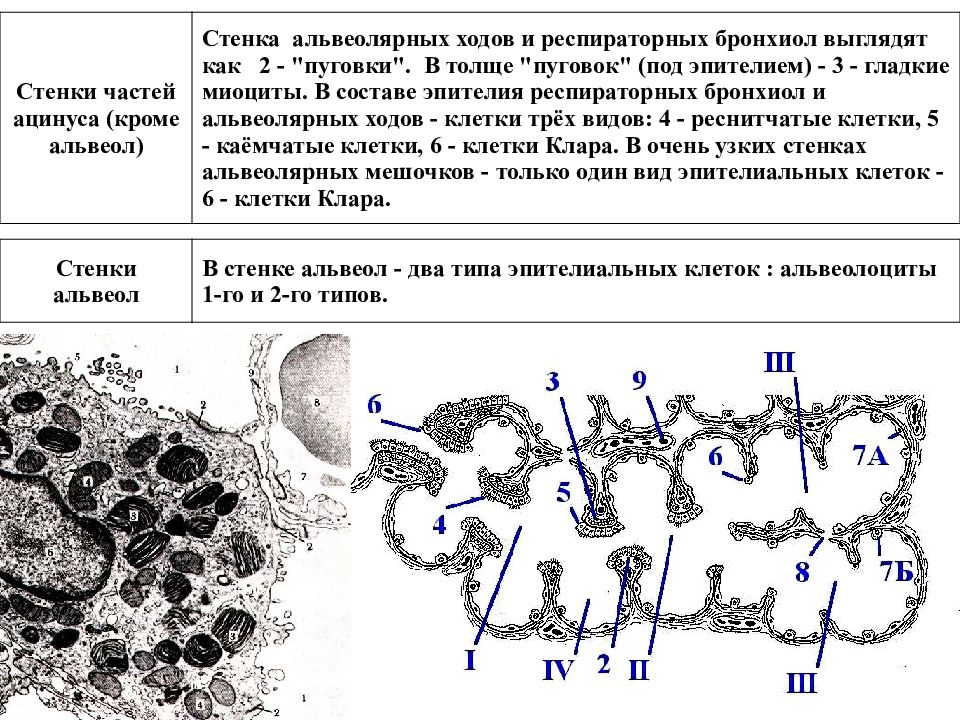

Стенки частей ацинуса (кроме альвеол) Стенка альвеолярных ходов и респираторных бронхиол выглядят как 2 - "пуговки". В толще "пуговок" (под эпителием) - 3 - гладкие миоциты. В составе эпителия респираторных бронхиол и альвеолярных ходов - клетки трёх видов: 4 - реснитчатые клетки, 5 - каёмчатые клетки, 6 - клетки Клара. В очень узких стенках альвеолярных мешочков - только один вид эпителиальных клеток - 6 - клетки Клара. Стенки альвеол В стенке альвеол - два типа эпителиальных клеток : альвеолоциты 1-го и 2-го типов.

Слайд 78

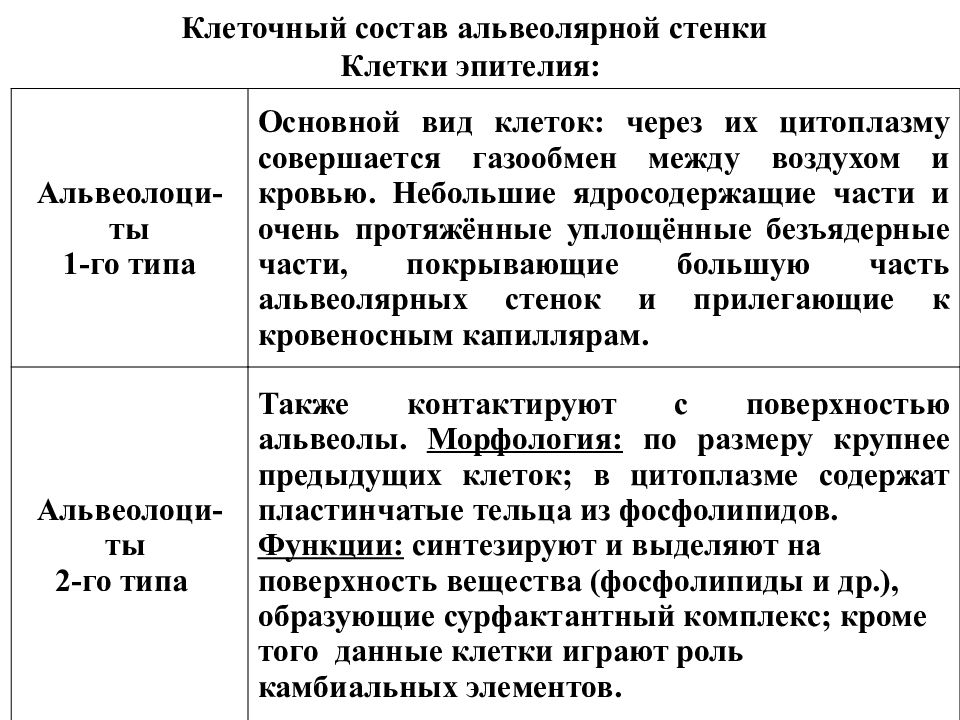

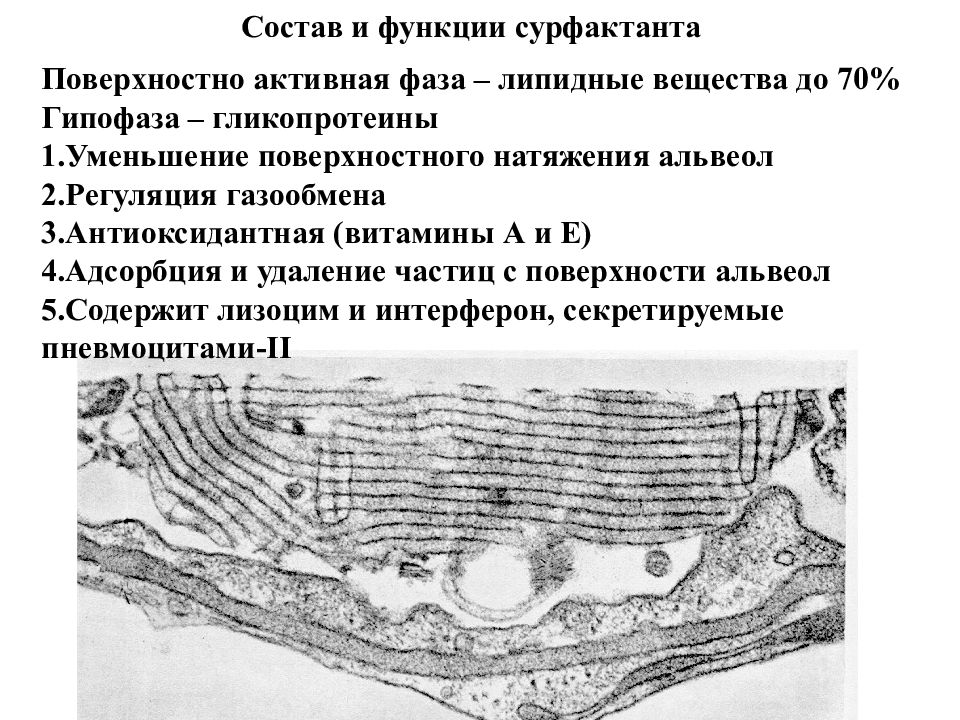

Клеточный состав альвеолярной стенки Клетки эпителия: Альвеолоци-ты 1-го типа Основной вид клеток: через их цитоплазму совершается газообмен между воздухом и кровью. Небольшие ядросодержащие части и очень протяжённые уплощённые безъядерные части, покрывающие большую часть альвеолярных стенок и прилегающие к кровеносным капиллярам. Альвеолоци-ты 2-го типа Также контактируют с поверхностью альвеолы. Морфология: по размеру крупнее предыдущих клеток; в цитоплазме содержат пластинчатые тельца из фосфолипидов. Функции: синтезируют и выделяют на поверхность вещества (фосфолипиды и др.), образующие сурфактантный комплекс; кроме того данные клетки играют роль камбиальных элементов.

Слайд 79

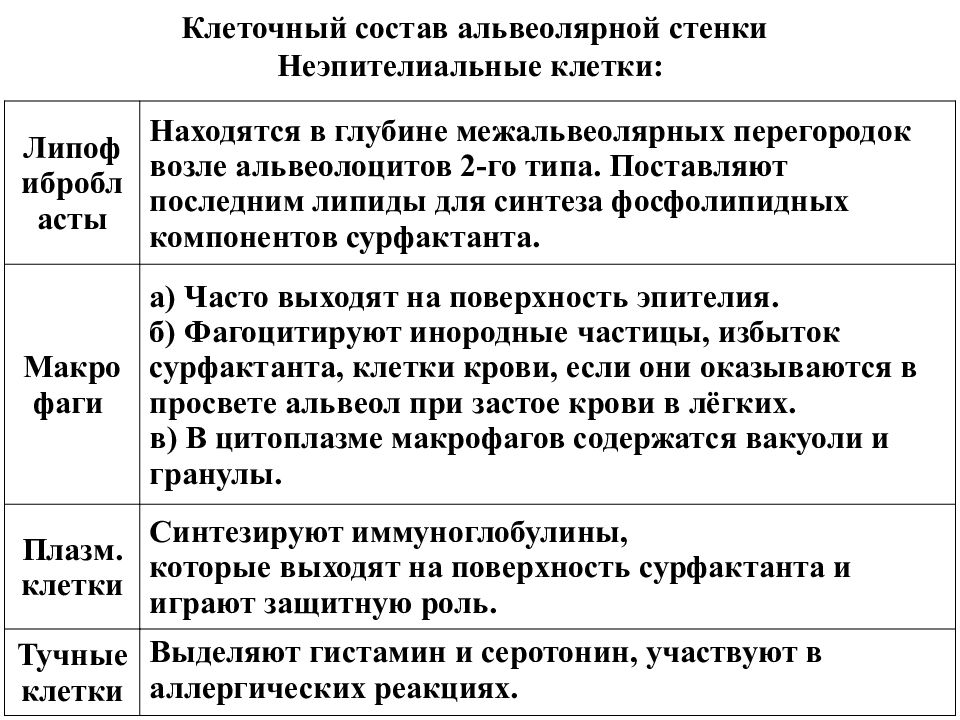

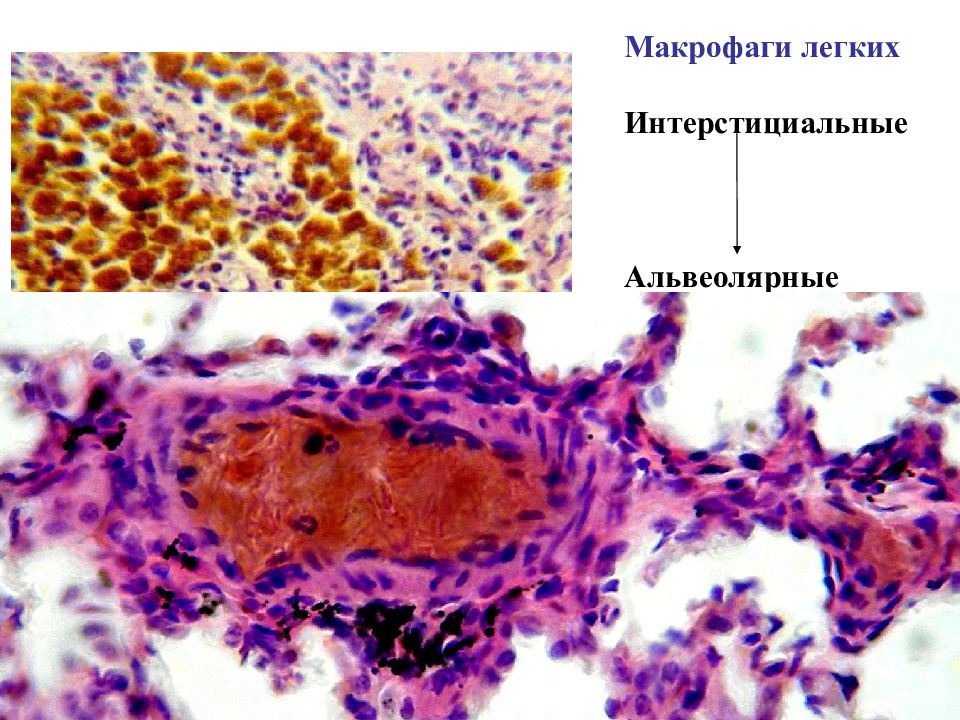

Клеточный состав альвеолярной стенки Неэпителиальные клетки: Липофибробласты Находятся в глубине межальвеолярных перегородок возле альвеолоцитов 2-го типа. Поставляют последним липиды для синтеза фосфолипидных компонентов сурфактанта. Макрофаги а) Часто выходят на поверхность эпителия. б) Фагоцитируют инородные частицы, избыток сурфактанта, клетки крови, если они оказываются в просвете альвеол при застое крови в лёгких. в) В цитоплазме макрофагов содержатся вакуоли и гранулы. Плазм. клетки Синтезируют иммуноглобулины, которые выходят на поверхность сурфактанта и играют защитную роль. Тучные клетки Выделяют гистамин и серотонин, участвуют в аллергических реакциях.

Слайд 81

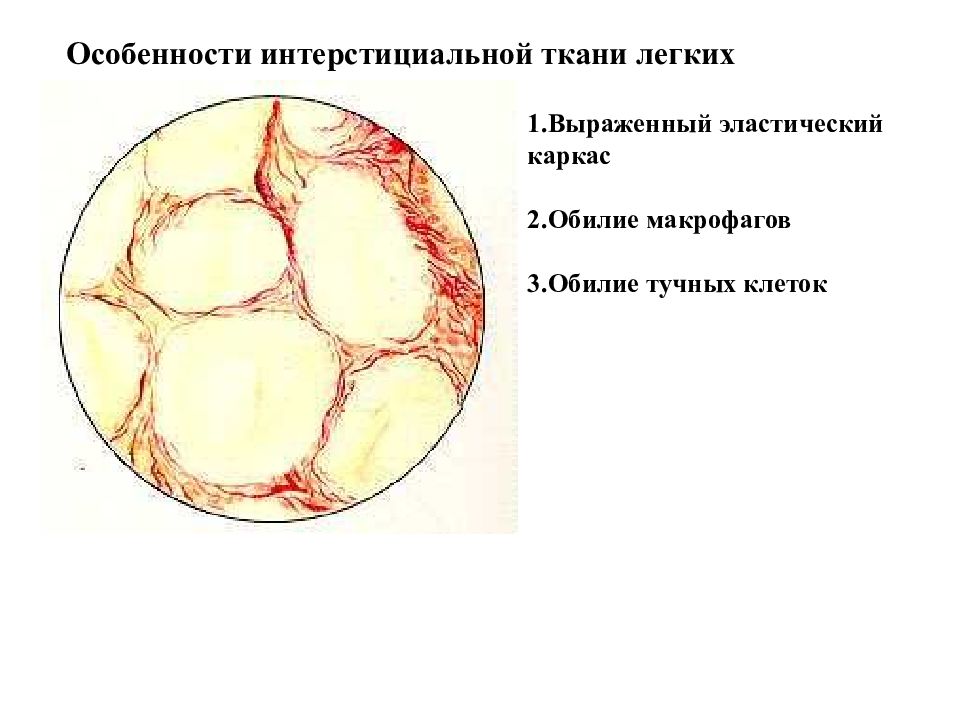

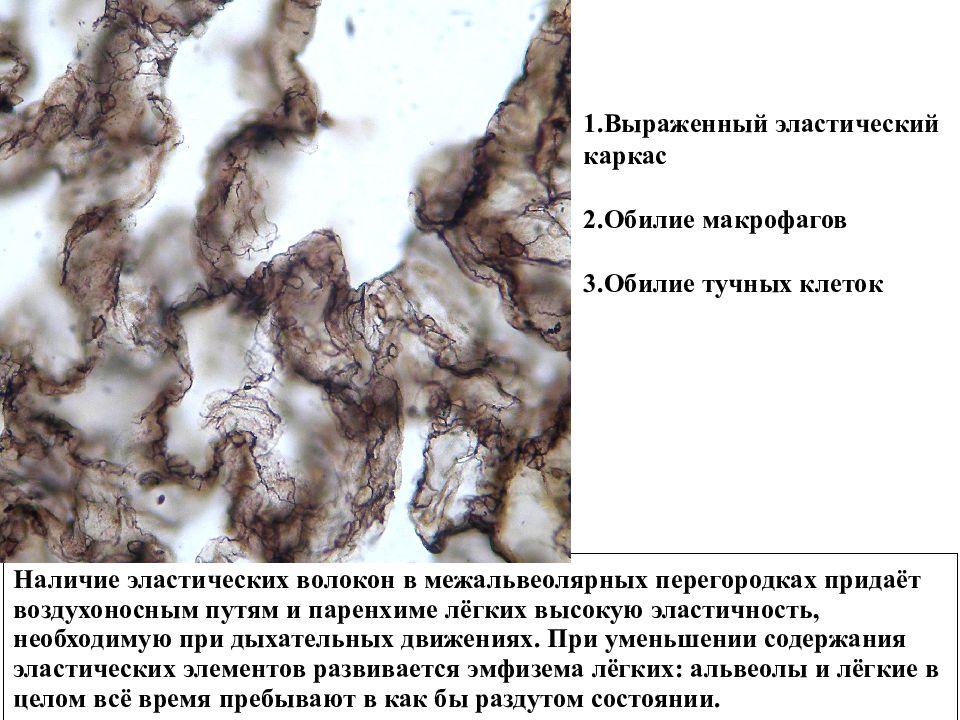

Особенности интерстициальной ткани легких 1.Выраженный эластический каркас 2.Обилие макрофагов 3.Обилие тучных клеток

Слайд 82

1.Выраженный эластический каркас 2.Обилие макрофагов 3.Обилие тучных клеток Наличие эластических волокон в межальвеолярных перегородках придаёт воздухоносным путям и паренхиме лёгких высокую эластичность, необходимую при дыхательных движениях. При уменьшении содержания эластических элементов развивается эмфизема лёгких: альвеолы и лёгкие в целом всё время пребывают в как бы раздутом состоянии.

Слайд 83

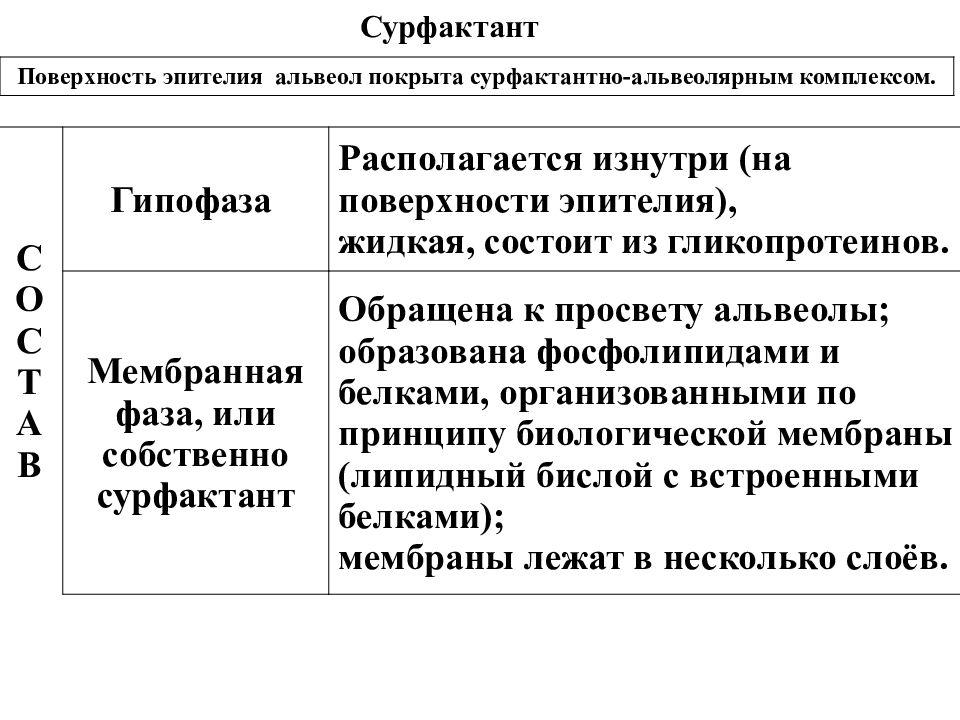

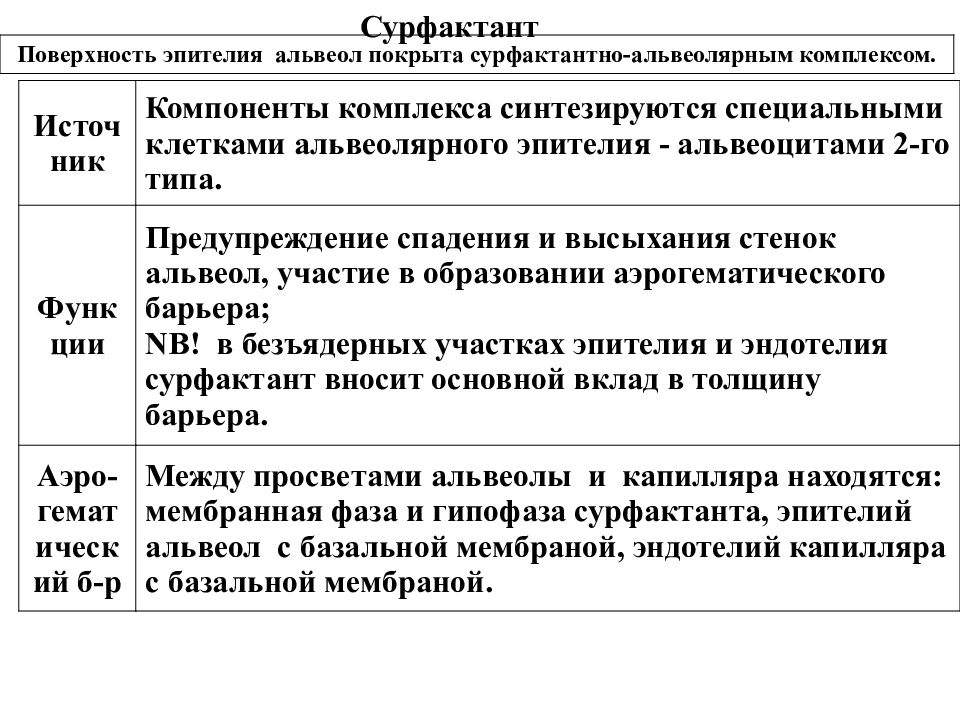

Сурфактант Поверхность эпителия альвеол покрыта сурфактантно-альвеолярным комплексом. С О С Т А В Гипофаза Располагается изнутри (на поверхности эпителия), жидкая, состоит из гликопротеинов. Мембранная фаза, или собственно сурфактант Обращена к просвету альвеолы; образована фосфолипидами и белками, организованными по принципу биологической мембраны (липидный бислой с встроенными белками); мембраны лежат в несколько слоёв.

Слайд 84

Сурфактант Поверхность эпителия альвеол покрыта сурфактантно-альвеолярным комплексом. Источник Компоненты комплекса синтезируются специальными клетками альвеолярного эпителия - альвеоцитами 2-го типа. Функции Предупреждение спадения и высыхания стенок альвеол, участие в образовании аэрогематического барьера; NB! в безъядерных участках эпителия и эндотелия сурфактант вносит основной вклад в толщину барьера. Аэро- гематический б-р Между просветами альвеолы и капилляра находятся: мембранная фаза и гипофаза сурфактанта, эпителий альвеол с базальной мембраной, эндотелий капилляра с базальной мембраной.

Слайд 85

Состав и функции сурфактанта Поверхностно активная фаза – липидные вещества до 70% Гипофаза – гликопротеины 1.Уменьшение поверхностного натяжения альвеол 2.Регуляция газообмена 3.Антиоксидантная (витамины А и Е) 4.Адсорбция и удаление частиц с поверхности альвеол 5.Содержит лизоцим и интерферон, секретируемые пневмоцитами- II

Слайд 86

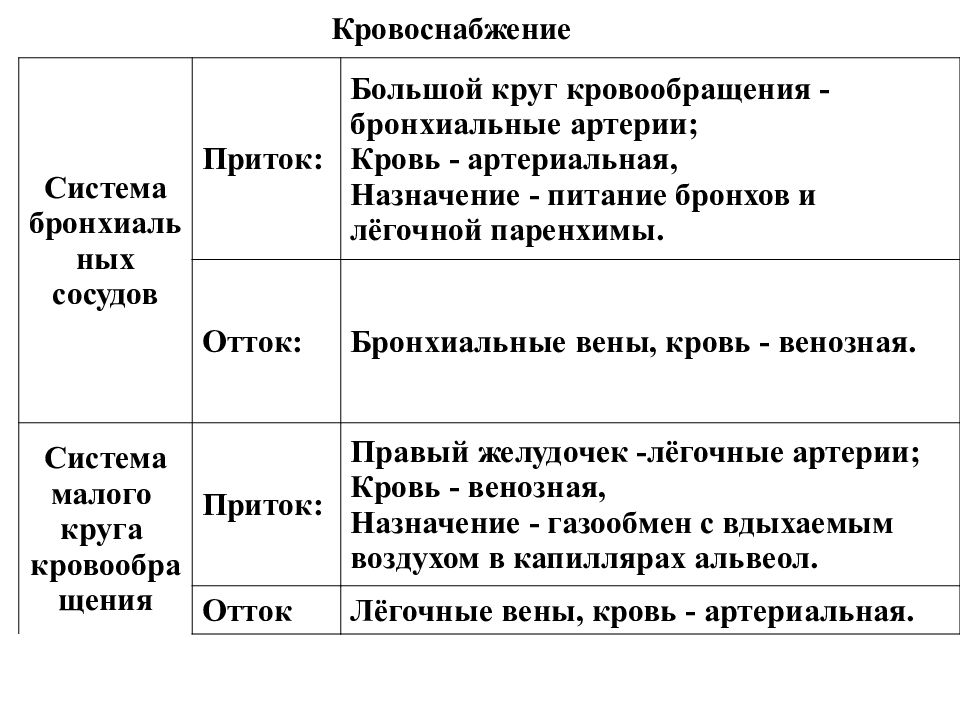

Кровоснабжение Система бронхиальных сосудов Приток: Большой круг кровообращения - бронхиальные артерии; Кровь - артериальная, Назначение - питание бронхов и лёгочной паренхимы. Отток: Бронхиальные вены, кровь - венозная. Система малого круга кровообращения Приток: Правый желудочек -лёгочные артерии; Кровь - венозная, Назначение - газообмен с вдыхаемым воздухом в капиллярах альвеол. Отток Лёгочные вены, кровь - артериальная.

Слайд 87

Кровоснабжение На уровне артериол и венул эти системы кровоснабжения анастомозируют друг с другом. Кроме кровеносных сосудов, в лёгких имеются лимфатические сосуды. Т.о. - в лёгких оказывается 6 трубчатых систем: бронхи, бронхиальные артерии и вены, лёгочные артерии и вены, лимфатические сосуды. Большинство их разветвлений идёт параллельно друг другу, образуя единые сосудисто-бронхиальные пучки.

Слайд 90

Коллатеральные пути движения воздуха в легких Поры Кона – между альвеолами, 10-15 мкм, до 5-7 на альвеолу Каналы Ламбера – между терминальными бронхиолами и альвеолами Распространение фибринозного экссудата через поры Кона при крупозной пневмонии

Последний слайд презентации: Лекция Лектор – Иванов А.В. 2020 г. 1. Пищеварительные железы. Печень:

Защитный аппарат органов дыхания 1.Центрифугальное движение воздушной струи в полости носа 2.Муко-цилиарный аппарат 3.Миндалины 4. BALT 5.Макрофаги слизистых оболочек и интерстиция легких 6.Сурфактант