Первый слайд презентации: лекция на тему:

17.02.2019 1 лекция на тему: « Гистология респираторного отдела легких. Особенности у детей. Газообмен в лёгких и транспорт газов кровью. Газообмен в тканях » Кафедра гистологии Карагандинского государственного медицинского университета

Слайд 2

Больной К., 49 лет, жалуется на кашель с выделением небольшого количества мокроты, повышение температуры тела до 38,5° С. Отмечается притупление перкуторного звука, аускультативно - ослабленное везикулярного дыхания справа в нижних отделах, мелкопузырчатые хрипы. Для определения характера патологических изменений в лёгких, остановимся на морфо-функциональной характеристике респираторного отдела лёгких.

Слайд 3: Цель:

17.02.2019 3 Цель: знать роль и строение респираторного отдела лёгких, гистофизиологию респираторных и секреторных альвеолоцитов; строение аэрогематического барьера, закономерности диффузии газов из альвеолярного воздуха в кровь и из крови в ткани, зависимость диффузии от диффузной способности легких.

Слайд 4: План лекции :

17.02.2019 4 План лекции : 1. C троение ацинуса 2. Строение стенки альвеолы 3. Цитофизиология респираторных и секреторных альвеолоцитов 4. Строение аэрогематического барьера 5. Развитие лёгких 6. Особенности строения лёгких у детей

Слайд 5

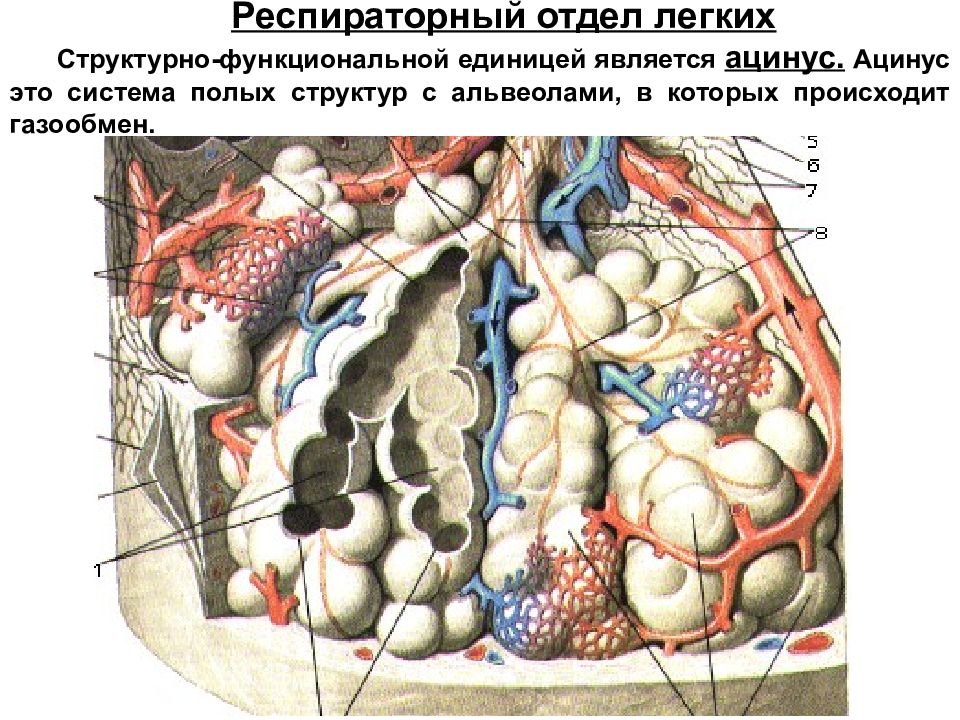

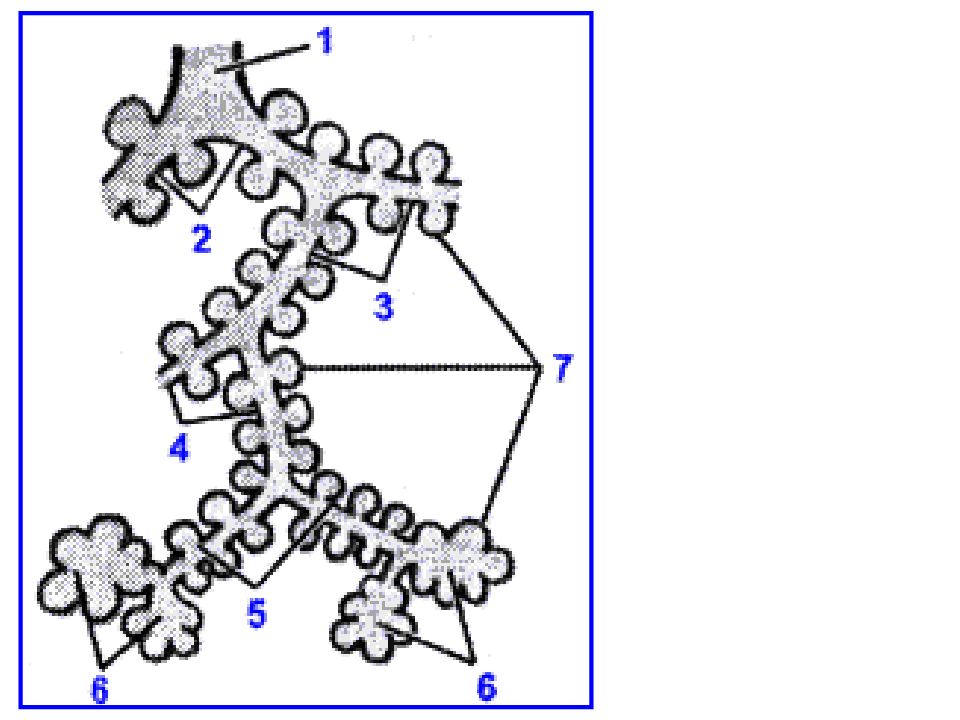

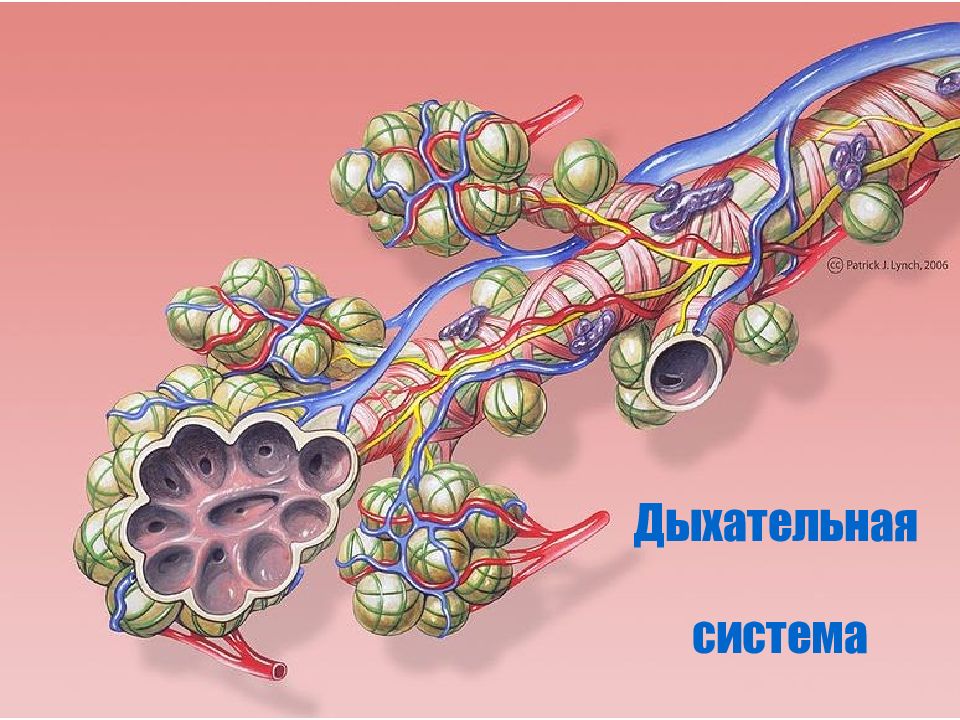

Респираторный отдел легких Структурно-функциональной единицей является ацинус. Ацинус это система полых структур с альвеолами, в которых происходит газообмен.

Слайд 7

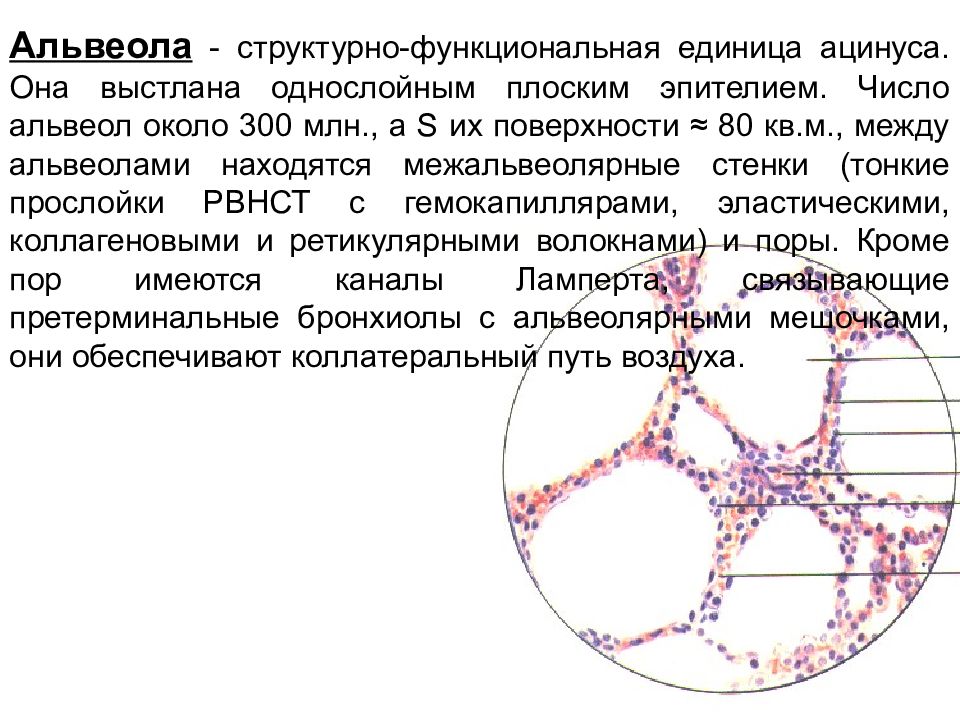

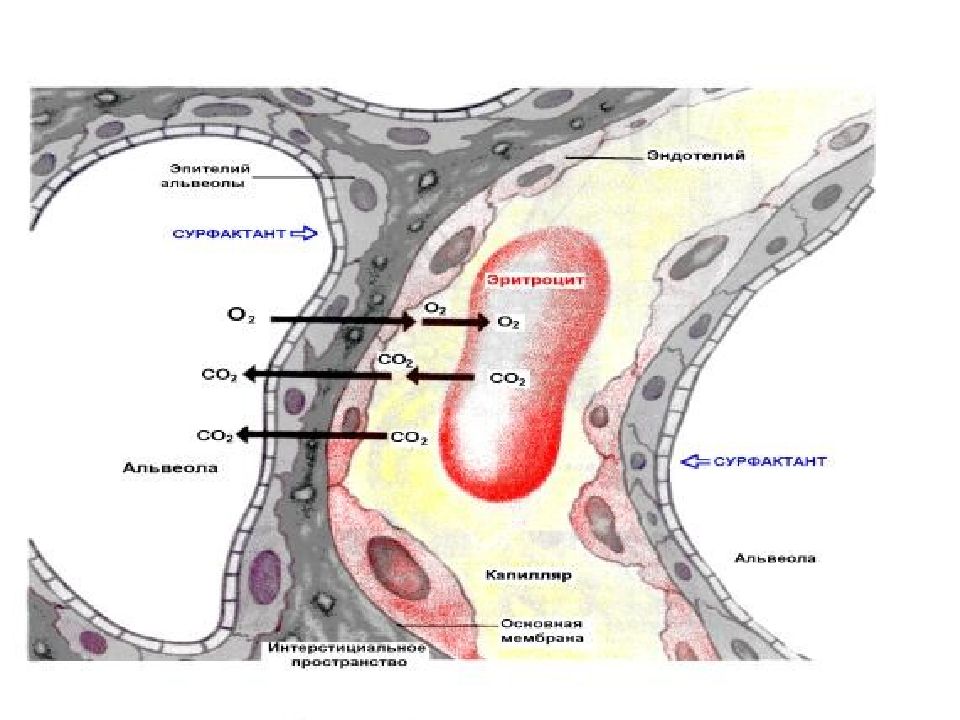

Альвеола - структурно-функциональная единица ацинуса. Она выстлана однослойным плоским эпителием. Число альвеол около 300 млн., а S их поверхности ≈ 80 кв.м., между альвеолами находятся межальвеолярные стенки (тонкие прослойки РВНСТ с гемокапиллярами, эластическими, коллагеновыми и ретикулярными волокнами) и поры. Кроме пор имеются каналы Ламперта, связывающие претерминальные бронхиолы с альвеолярными мешочками, они обеспечивают коллатеральный путь воздуха.

Слайд 8

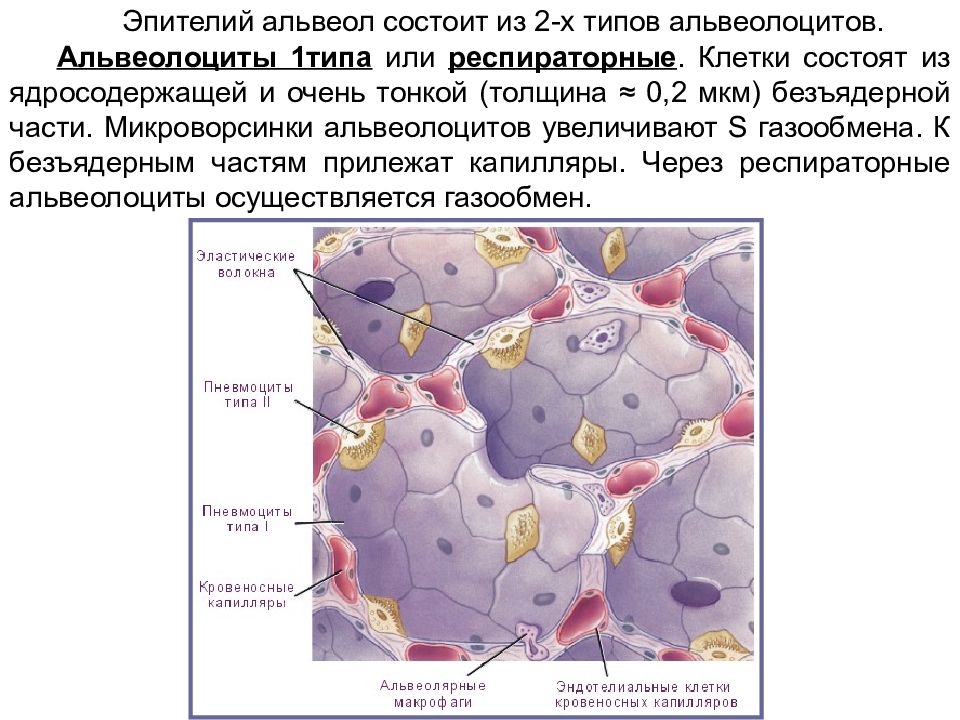

Эпителий альвеол состоит из 2 -х типов альвеолоцитов. Альвеолоциты 1типа или респираторные. Клетки состоят из ядросодержащей и очень тонкой (толщина ≈ 0,2 мкм) безъядерной части. Микроворсинки альвеолоцитов увеличивают S газообмена. К безъядерным частям прилежат капилляры. Через респираторные альвеолоциты осуществляется газообмен.

Слайд 9

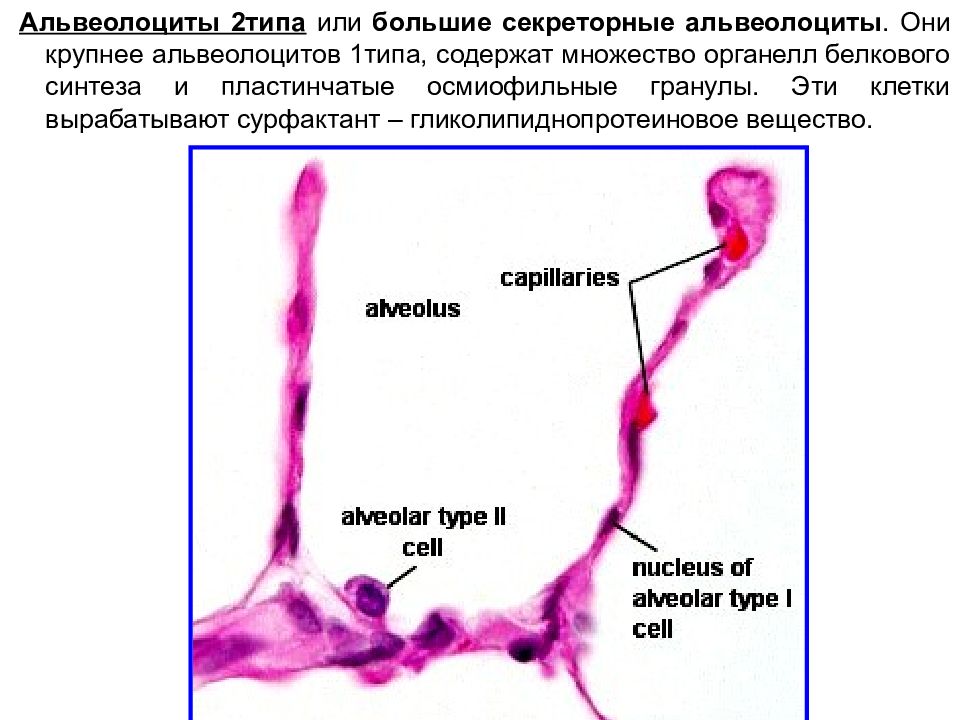

Альвеолоциты 2типа или большие секреторные альвеолоциты. Они крупнее альвеолоцитов 1типа, содержат множество органелл белкового синтеза и пластинчатые осмиофильные гранулы. Эти клетки вырабатывают сурфактант – гликолипиднопротеиновое вещество.

Слайд 10

Респираторные альвеолоциты образуют аэрогематическоий барьер, который состоит из 5 компонентов: эндотелия гемокапилляра, базальной мембраны эндотелия непрерывного типа, базальной мембраны альвеолярного эпителия, альвеолоцитов 1типа, сурфактантного слоя, выстилающего поверхность альвеол.

Слайд 12

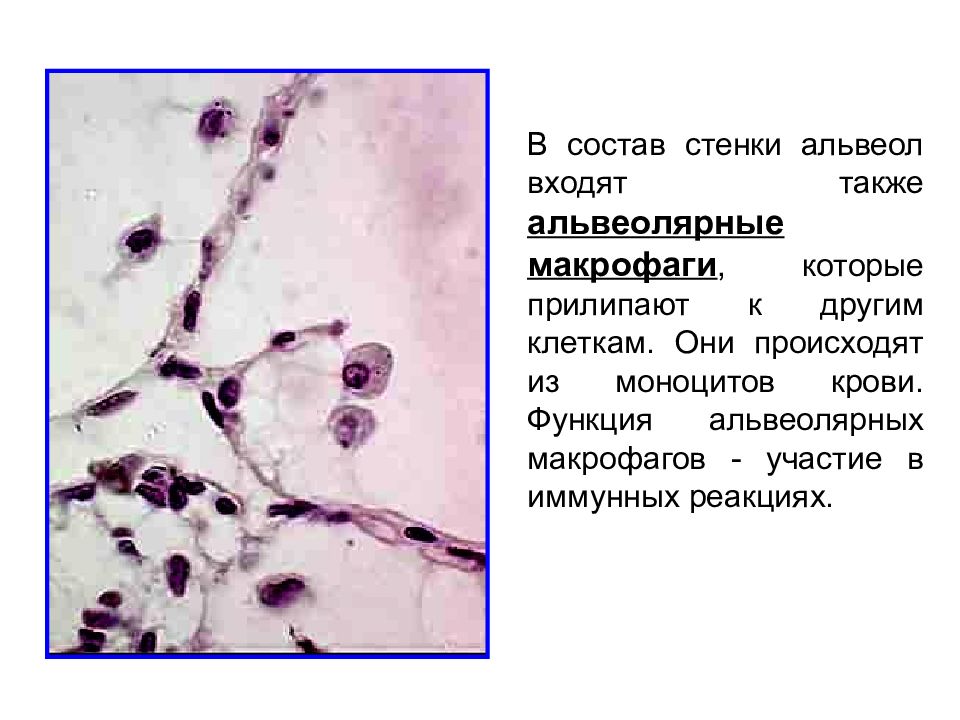

В состав стенки альвеол входят также альвеолярные макрофаги, которые прилипают к другим клеткам. Они происходят из моноцитов крови. Функция альвеолярных макрофагов - участие в иммунных реакциях.

Слайд 13

Сурфактант состоит из 2-х частей: 1) Нижней – гипофазы, она сглаживает неровности эпителия альвеол, образована тубулами с решетчатой структурой. 2) Поверхностной – апофазы, она образует фосфолипидный монослой с ориентацией гидрофобных частей молекул в полость альвеолы. Сурфактант выполняет функции: а) уменьшает поверхностное натяжение альвеол и препятствует их спадению, б) препятствует выпотеванию жидкости из сосудов в альвеолы, в) обладает бактерицидными свойствами, г) участвует в регуляции функции иммунокомпетентных клеток и альвеолярных макрофагов.

Слайд 14

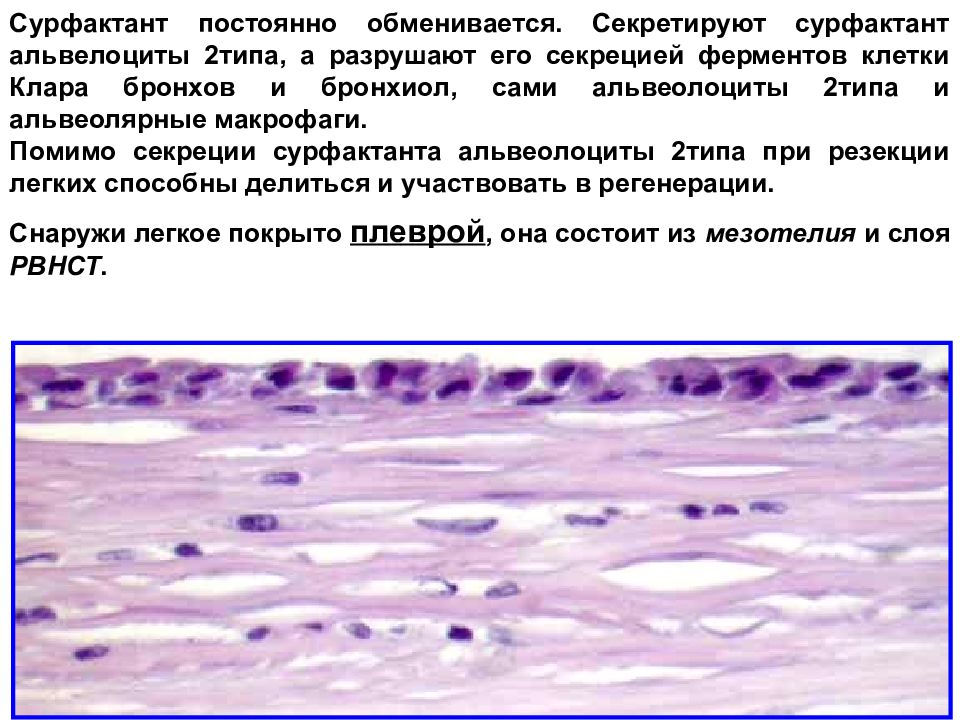

Сурфактант постоянно обменивается. Секретируют сурфактант альвелоциты 2типа, а разрушают его секрецией ферментов клетки Клара бронхов и бронхиол, сами альвеолоциты 2типа и альвеолярные макрофаги. Помимо секреции сурфактанта альвеолоциты 2типа при резекции легких способны делиться и участвовать в регенерации. Снаружи легкое покрыто плеврой, она состоит из мезотелия и слоя РВНСТ.

Слайд 16

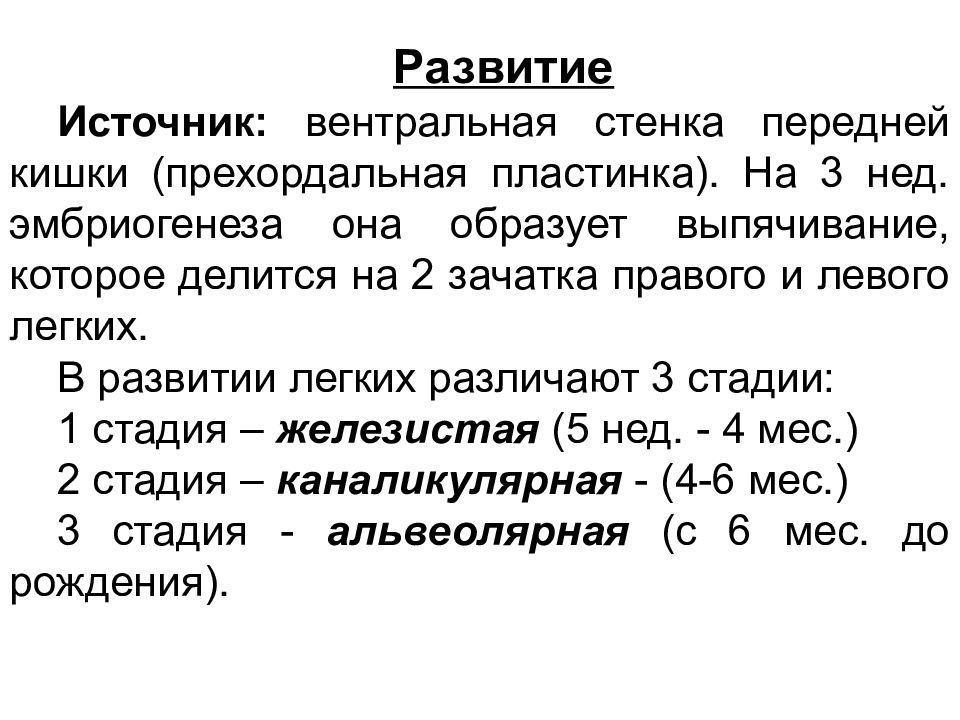

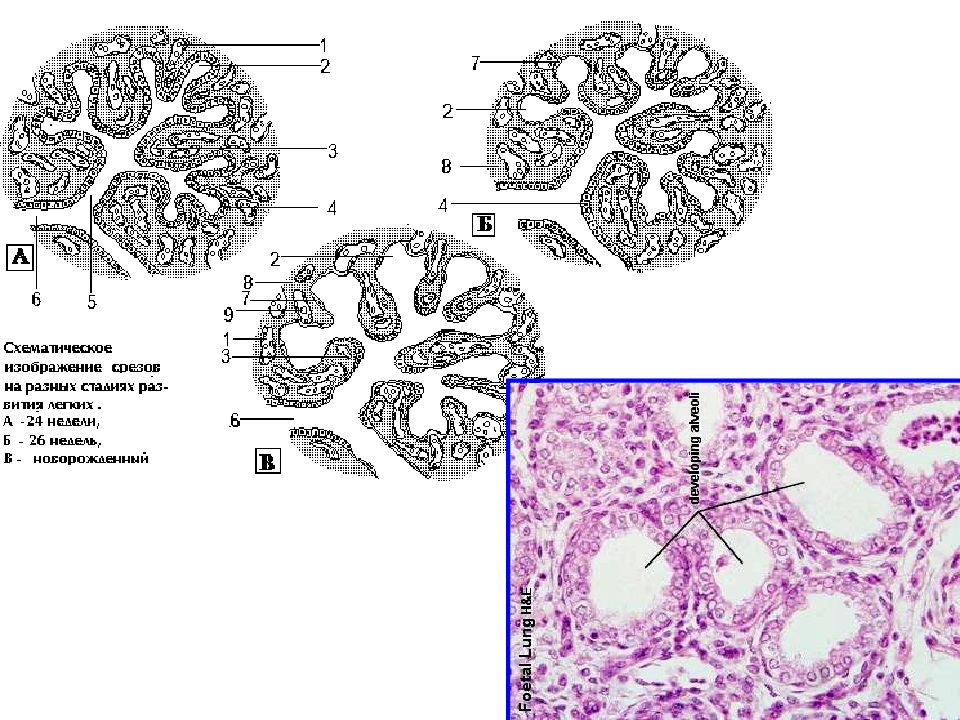

Развитие Источник: вентральная стенка передней кишки (прехордальная пластинка). На 3 нед. эмбриогенеза она образует выпячивание, которое делится на 2 зачатка правого и левого легких. В развитии легких различают 3 стадии: 1 стадия – железистая (5 нед. - 4 мес.) 2 стадия – каналикулярная - (4-6 мес.) 3 стадия - альвеолярная (с 6 мес. до рождения).

Слайд 17

На 1 стадии формируется система воздухоносных путей и бронхиальное дерево. В это время зачаток легких напоминает трубчатую железу. 2 стадия - завершение формирования бронхиального дерева и образование респираторных бронхиол. В мезенхиме, окружающей эпителий бронхиальных трубок, интенсивно образуются капилляры.

Слайд 18

3 стадия - образуются альвеолярные ходы и мешочки. Одновременно устанавливаются тесные связи между альвеолярным эпителием и легочными капиллярами. Мезенхима, окружающая альвеолярное дерево, формирует РВНСТ, гладкую мышечную ткань, гиалиновую и эластическую хрящевые ткани бронхов и капиллярную сеть.

Слайд 20

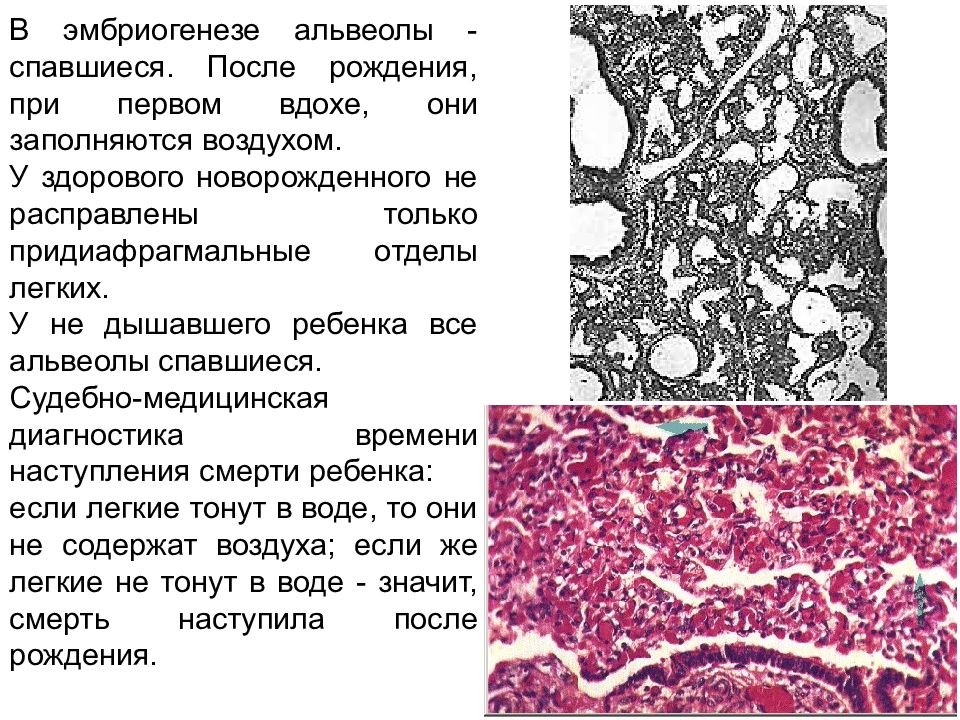

В эмбриогенезе альвеолы - спавшиеся. После рождения, при первом вдохе, они заполняются воздухом. У здорового новорожденного не расправлены только придиафрагмальные отделы легких. У не дышавшего ребенка все альвеолы спавшиеся. Судебно-медицинская диагностика времени наступления смерти ребенка: если легкие тонут в воде, то они не содержат воздуха; если же легкие не тонут в воде - значит, смерть наступила после рождения.

Слайд 21

Лёгкое к моменту рождения способно обеспечить функцию дыхания организма. Однако дифференцировка структурных внутриорганных компонентов не завершена. В лёгком новорожденного значительно развита междольковая соединительная ткань, чрезвычайно богатая лимфатическими сосудами. Дифференцировка бронхиального дерева завершается к 7 годам. Рост бронхов различного калибра особенно интенсивен в период полового созревания. В бронхах и бронхиолах респираторного отдела эластические волокна и мышечные элементы выражены слабо.

Слайд 22

У новорожденного эластический каркас лёгкого очень слаб и альвеолы могут легко спадаться. Это обуславливает предрасположение детей к пневмонии и тяжёлое течение этого заболевания. В первые месяцы жизни эластические волокна появляются в области альвеол. У 5-ти летних детей эластическая ткань хорошо выражена в области межальвеолярных перегородок, но даже у 12-летних детей в альвеолярных стенках она ещё плохо развита. Полное развитие эластического каркаса в лёгком заканчивается к 18-20 годам.

Последний слайд презентации: лекция на тему:

Масса лёгких после рождения интенсивно нарастает. К 8 годам она в 8 раз больше в сравнении с новорожденным. В лёгком новорожденного ацинусы включают в свой состав три порядка респираторных бронхиол, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки. Альвеол мало. В секреторных альвеолоцитах у новорожденных имеется очень много осмиофильных телец. Структуры аэро-гематического барьера заканчивают свою полную дифференцировку к 7-9 годам. Рост и дифференцировка ацинусов у человека завершается к 25 годам.