Слайд 2: История создания поэмы «Мцыри»

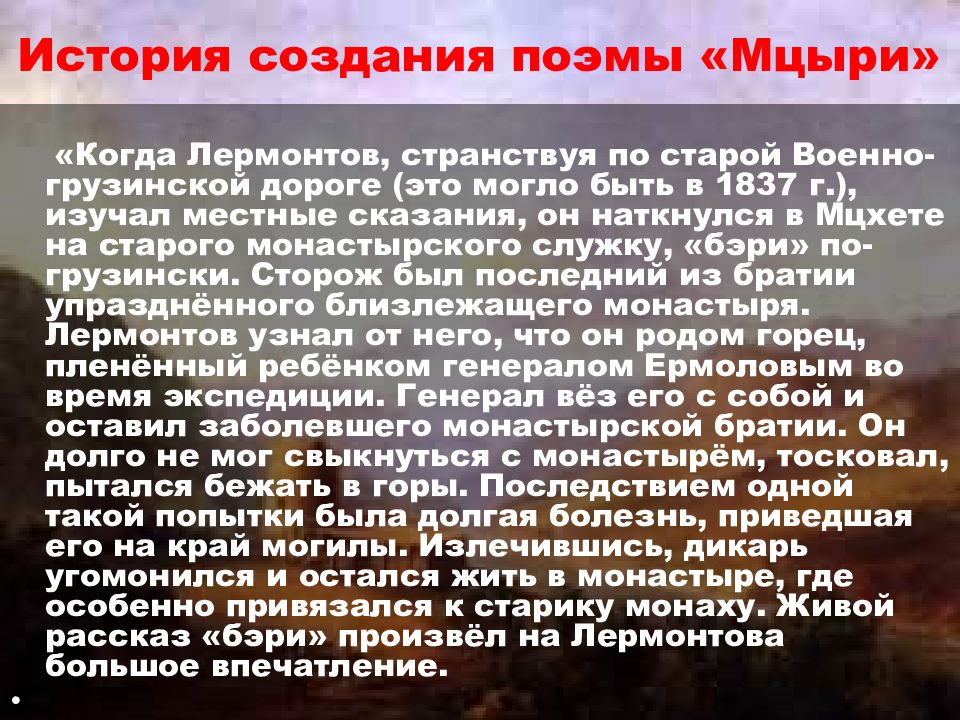

«Когда Лермонтов, странствуя по старой Военно-грузинской дороге (это могло быть в 1837 г.), изучал местные сказания, он наткнулся в Мцхете на старого монастырского служку, « бэри » по-грузински. Сторож был последний из братии упразднённого близлежащего монастыря. Лермонтов узнал от него, что он родом горец, пленённый ребёнком генералом Ермоловым во время экспедиции. Генерал вёз его с собой и оставил заболевшего монастырской братии. Он долго не мог свыкнуться с монастырём, тосковал, пытался бежать в горы. Последствием одной такой попытки была долгая болезнь, приведшая его на край могилы. Излечившись, дикарь угомонился и остался жить в монастыре, где особенно привязался к старику монаху. Живой рассказ « бэри » произвёл на Лермонтова большое впечатление.

Слайд 3

«Старая военно-грузинская дорога, следы коей видны и поныне, своими красотами и целой вереницей легенд особенно поразила поэта. Легенды эти были ему известны уже с детства, теперь они возобновились в его памяти, вставали в фантазии его, укреплялись в памяти вместе с то могучими, то роскошными картинами кавказской природы». Одна из таких легенд – народная песня о тигре и юноше. В поэме она нашла отзвук в сцене боя с барсом.» На возникновение замысла поэта повлияли также впечатления от природы Кавказа, знакомство с кавказским фольклором.

Слайд 4

Поэт и мемуарист А. Н. Муравьёв свидетельствует, что поэма «Мцыри» была закончена в Царском Селе : «Мне случилось однажды уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» – спросил я. А. Н. Муравьёв (1806–1874)

Слайд 5

«Слушай», – сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, прочёл мне, от начала до конца, всю свою великолепную поэму « Мцыри»,которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера. Внимая ему, и сам я пришёл в невольный восторг: так живо выхватил он, из недр Кавказа, одну из разительных сцен и облёк её в живые образы перед очарованным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления...» М. Ю. Лермонтов Портрет Андрея Николаевича Муравьева

Слайд 6

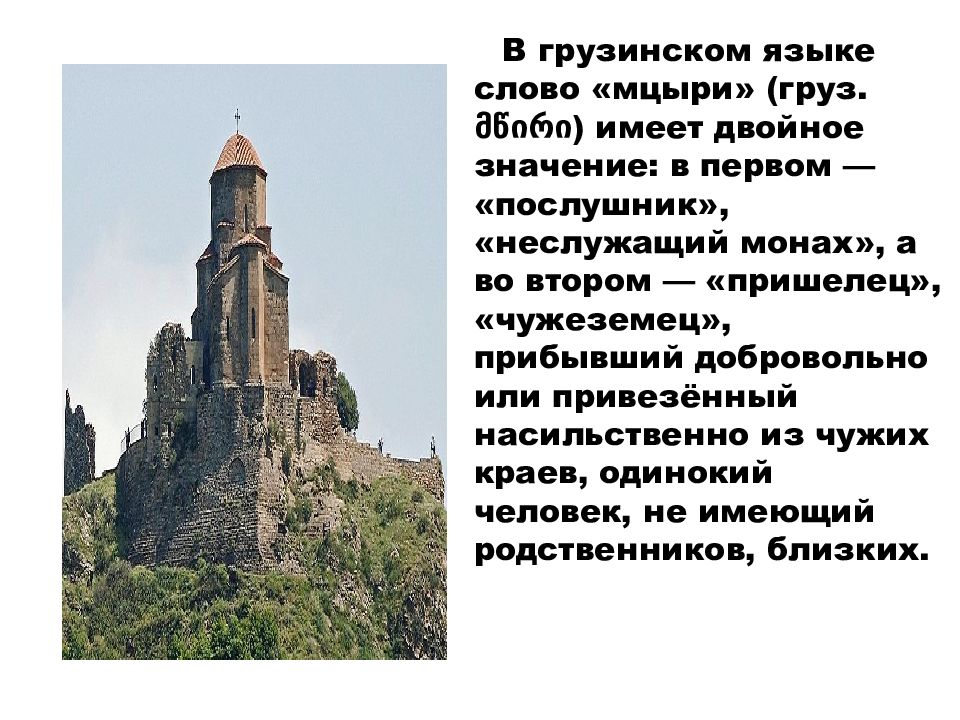

В грузинском языке слово « мцыри » (груз. მწირი ) имеет двойное значение: в первом — «послушник», « неслужащий монах», а во втором — «пришелец», «чужеземец», прибывший добровольно или привезённый насильственно из чужих краев, одинокий человек, не имеющий родственников, близких.

Слайд 7: Тема и идея поэмы «Мцыри»

Тема поэмы – изображение сильной, смелой, свободолюбивой личности, юноши, рвущегося на волю, на родину из чуждой и враждебной ему монастырской среды. Раскрывая эту основную тему, Лермонтов ставит также темы человек и природа, связь человека с его родиной, с народом, тяжесть вынужденного одиночества и бездействия. Лермонтов пронизывает всю поэму идеей борьбы за свободу, протестом против сковывающих человеческую личность общественных условий. Счастье жизни для Мцыри в борьбе за поставленную им себе цель – обрести родину и свободу. Чтобы подчеркнуть эту целеустремлённость Мцыри, его верность до конца своей «пламенной страсти» к свободе, Лермонтов изменил историю жизни старика-монаха, положенную в основу сюжета поэмы: Мцыри умирает, потому что не может примириться с жизнью в монастыре.

Слайд 8: Композиция поэмы «Мцыри»

Вступление Краткий рассказ автора о жизни Мцыри Исповедь героя

Слайд 9: Жизнь М цыри в монастыре

Лермонтов не дает подробного описания монастырской жизни Мцыри, однако, мы понимаем, что для героя монастырь - символ неволи, тюрьма с сумрачными стенами и “кельями душными”. Остаться жить в монастыре - означало для него навсегда отказаться от родины и свободы, быть обреченным на вечное рабство и одиночество. Автор не раскрывает характера мальчика, попавшего в монастырь: он только рисует его физическую слабость и пугливость, а затем дает несколько штрихов его поведения, и личность пленника-горца вырисовывается отчетливо. Он вынослив, горд, недоверчив, потому что видит в окружающих монахах своих врагов, ему с самых ранних лет знакомы недетские чувства одиночества и тоски. Есть и прямая авторская оценка поведения мальчика, усиливающая впечатление, - Лермонтов говорит о его могучем духе, унаследованном от отцов.

Слайд 10: Почему Мцыри убежал из монастыря?

Не мог примириться с жизнью среди чужих людей, вдали от родины, от своего народа. «Он знал одной лишь думы власть» – вернуться в родной аул. Не только тоска по родной земле томила его сердце. Мечты юноши были устремлены к свободе. Родившись в горах и будучи от природы свободолюбивым и независимым, Мцыри не мог жить в неволе. Жизнь в монастыре была для него равносильна заключению в тюрьме, его сердце жаждало совсем другого: Я мало жил, и жил в плену. Таких две жизни за одну, Но только полную тревог, Я променял бы, если б мог.

Слайд 11

3. Также Мцыри совершил побег с целью «узнать, для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы». Он видел, как монахи добровольно отреклись от всех радостей жизни. И поэтому Мцыри стремился также «узнать, прекрасна ли земля».

Слайд 12

Что особенно поразило Мцыри на воле? Красота природы. Перед юношей впервые раскрылся мир, который был недосягаем для него в монастырских стенах. Мцыри обращает внимание на каждую предстающую его взору картину природы, вслушивается в многоголосный мир звуков. А красота и великолепие Кавказа просто ослепляет е го.

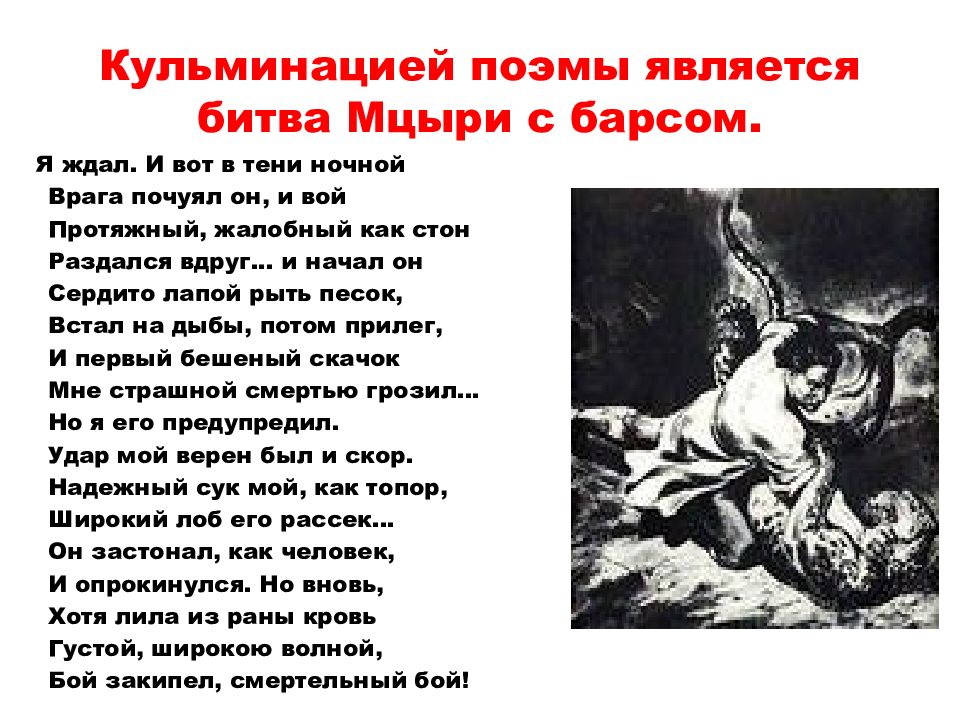

Слайд 13: Кульминацией поэмы является битва Мцыри с барсом

Я ждал. И вот в тени ночной Врага почуял он, и вой Протяжный, жалобный как стон Раздался вдруг... и начал он Сердито лапой рыть песок, Встал на дыбы, потом прилег, И первый бешеный скачок Мне страшной смертью грозил... Но я его предупредил. Удар мой верен был и скор. Надежный сук мой, как топор, Широкий лоб его рассек... Он застонал, как человек, И опрокинулся. Но вновь, Хотя лила из раны кровь Густой, широкою волной, Бой закипел, смертельный бой !

Слайд 14

Три дня на воле – это дни настоящей жизни Мцыри, жизни в борьбе, насыщенной, яркой. Только на воле, в те дни, которые Мцыри провёл вне монастыря, раскрылось всё богатство его натуры: свободолюбие, жажда жизни и борьбы, упорство в достижении поставленной цели, несгибаемая сила воли, мужество, презрение к опасности, любовь к природе, понимание её красоты и мощи.

Слайд 15

Почему Мцыри не удалось достигнуть своей цели – найти родину, свой народ? (Слаб физически, «на мне печать свою тюрьма оставила», - так он объясняет причину своей неудачи) Раскаялся ли Мцыри в побеге? (Нет. Он умирает непреклонным. Дух его не сломлен)

Слайд 16

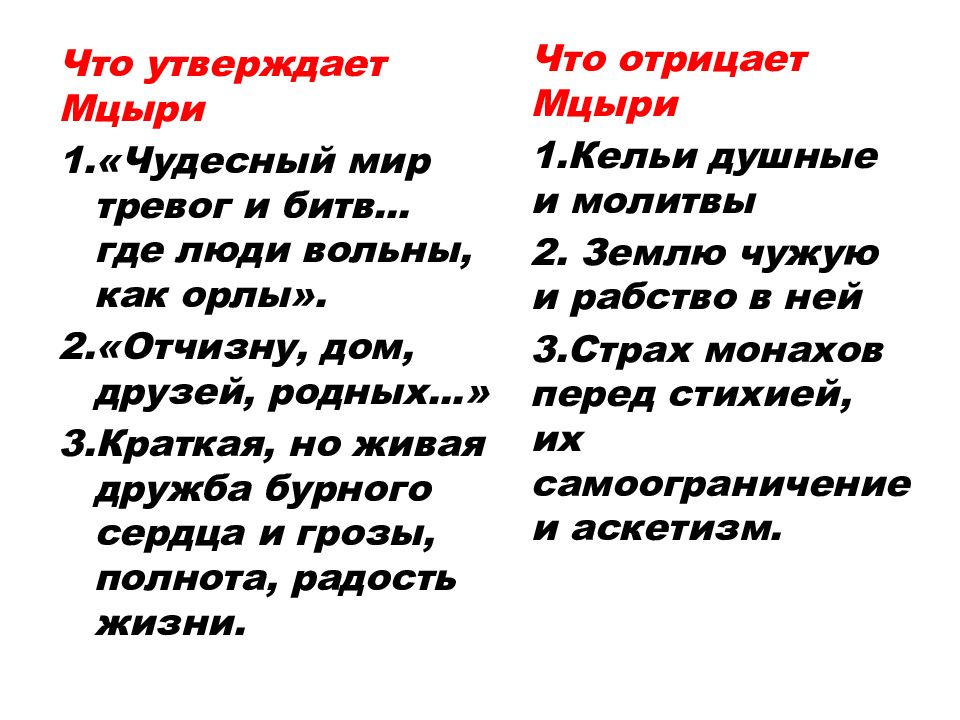

Что утверждает Мцыри «Чудесный мир тревог и битв… где люди вольны, как орлы». «Отчизну, дом, друзей, родных…» Краткая, но живая дружба бурного сердца и грозы, полнота, радость жизни. Что отрицает Мцыри 1.Кельи душные и молитвы 2. Землю чужую и рабство в ней 3.Страх монахов перед стихией, их самоограничение и аскетизм.

Слайд 17

Образ М цыри воспринимается как обобщённый образ узника, томящегося в неволе, но бросающего ей гордый вызов. В поэме прославляется борьба за духовную свободу, как бы трагично она не закончилась.

Слайд 18: Выразительные средства поэмы «Мцыри»

Эпитеты (« пышные поля», « свежею толпой», «объятья каменны е», « тайный ночлег», « б урное сердце»), « упрямая груда камней»); М етафоры (« венцом дерев», при встрече с барсом сердце Мцыри «зажглось жаждой борьбы», Мцыри даёт себе клятву: свою «пылающую грудь прижать с тоской к груди … родной»); Олицетворени е ( «думы скал»); Сравнения («деревья, как братья в пляске круговой» ; «в снегах, горящих, как алмаз» ; «горные хребты, причудливые, как мечты» ; « курилися, как алтари, их выси»; «облака, как будто белый караван залётных птиц»); А ллитераци я («г р уды, го р ные х р ебты, ку р илися, как алта р и» (« р »).

Слайд 20

Он хочет узнать, «прекрасна ли земля, узнать, для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы». Учимся цитировать.

Слайд 21

1 день: «Бежал я долго – где, куда? Не знаю!» «Гроза утихла» «Внизу глубоко подо мной поток, усиленный грозой, шумел.. » П.П. Кончаловский «Гроза»

Слайд 22

2 день : «Восток озолотился» «Мне стало страшно: на краю грозящей бездны я лежал» «Кругом меня цвёл божий сад» «Вдруг – голос – легкий шум шагов…» «Отрадный сон сомкнул глаза невольно мне» «…И пробудился. Уж луна вверху сияла…» «И тут с пути сбиваться стал…» «То был пустыни вечный гость – могучий барс» «Я ждал, схватив рогатый сук, минуту битвы» «Но враг мой стал изнемогать»

Слайд 23

Природа открывает Мцыри смысл жизни: всё рождается не для тюрьмы, а для воли.

Слайд 24

Борьба нужна Мцыри, чтобы увериться в своих силах, стать вровень с силами природы. И чем тяжелее, страшнее эта опасность, тем полнее удовлетворение от одержанной победы, тем сильнее гордость.

Слайд 26

«Жить» для Мцыри – значит чувствовать: испытывать страх, голод, радоваться красоте природы и женщины, ощущать свою силу, отвагу, любовь к жизни.

Слайд 27

3 день : «Я вышел из лесу. …Проснулся день» «Понять не мог я долго, что опять вернулся я к тюрьме моей» «Вдруг дальний колокола звон раздался снова в тишине» «Меня томил предсмертный бред»

Слайд 28

Страшным ударом было для Мцыри возвращение к стенам монастыря. Какие слова подтверждают это его состояние? Ф.Н. Константинов «Мцыри». Гравюра

Слайд 29

Лучше гибель, чем смирение и покорность судьбе, лучше три дня свободы, чем долгая жизнь в неволе.

Слайд 30: Романтизм поэмы «Мцыри»

Какие эпитеты можно подобрать к образу Мцыри? Как монастырь противопоставляется природе, увиденной Мцыри? Какова функция пейзажа в поэме? Романтизм - творческий метод, состоящий в стремлении художника противопоставить действительность мечтам, образам, которые рождены самим художником. Как правило, действие романтической поэмы разворачивается на фоне экзотической природы: моря, гор. Иногда действие происходит в вымышленном, фантастическом мире.

Последний слайд презентации: Мцыри» - романтическая поэма М.Ю Лермонтов

Природа Кавказа, пышная и роскошная, - олицетворение свободы для Мцыри. Более того, автор подчеркивает слияние своего героя с природой: «О, я, как брат, обняться с бурей был бы рад», «глазами тучи я следил», «рукою молнии ловил».