Первый слайд презентации

МОЛЕКУЛЯРНО-ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ НЕФТЬ–ГАЗ–ВОДА–ПОРОДА Закономерности движения нефти в пласте и ее вытеснения из пористых сред зависят от поверхностных явлений, от свойств пограничных слоёв соприкасающихся фаз и процессов, происходящих на поверхности контакта нефти, газа и воды с породой Характер молекулярного взаимодействия зависит от природы вещества. При нормальных расстояниях между молекулами вещества (при нормальных давлении и температуре) взаимодействие молекул выражается в притяжении их друг к другу. При сильном сближении молекул возникают силы отталкивания. Сила взаимодействия молекул Fo сильно зависит от расстояния r между молекулами 1

Слайд 2

МОЛЕКУЛЯРНО-ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА Пусть молекулы жидкости В сильнее притягиваются к молекулам жидкости А, чем между собой. Жидкость В является в данном случае полностью растворимой в жидкости А. Если же взаимное притяжение молекул жидкости В намного больше притяжения молекул жидкости В к молекулам жидкости А такие жидкости называются взаимно нерастворимыми или несмешивающимися. 2

Слайд 3

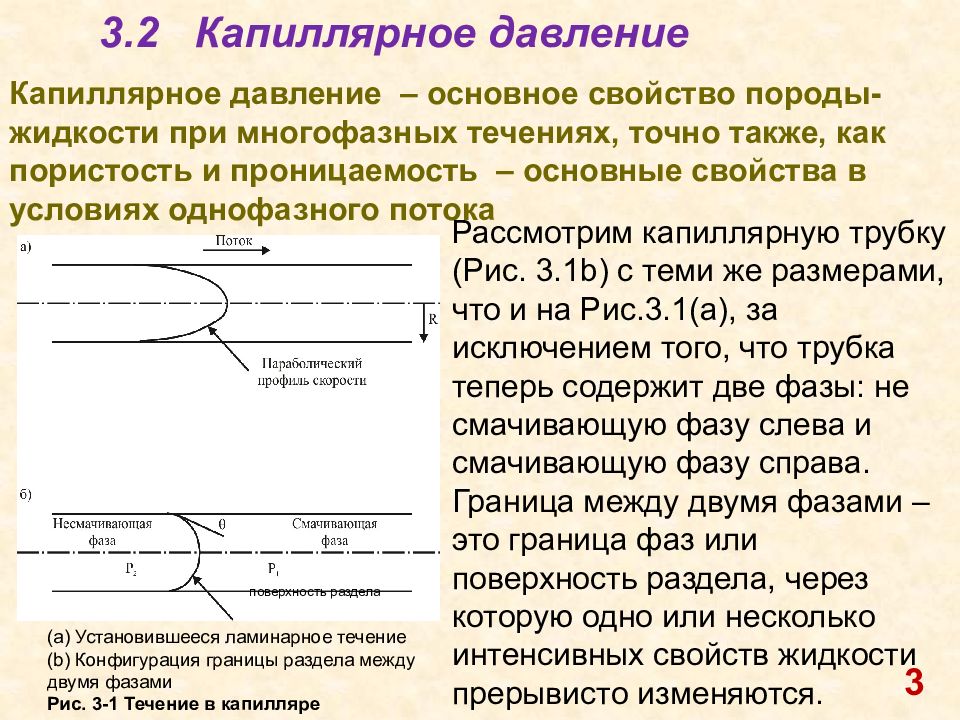

3 3.2 Капиллярное давление Капиллярное давление – основное свойство породы-жидкости при многофазных течениях, точно также, как пористость и проницаемость – основные свойства в условиях однофазного потока (а) Установившееся ламинарное течение (b) Конфигурация границы раздела между двумя фазами Рис. 3-1 Течение в капилляре поверхность раздела Рассмотрим капиллярную трубку (Рис. 3.1 b ) с теми же размерами, что и на Рис.3.1(а), за исключением того, что трубка теперь содержит две фазы: не смачивающую фазу слева и смачивающую фазу справа. Граница между двумя фазами – это граница фаз или поверхность раздела, через которую одно или несколько интенсивных свойств жидкости прерывисто изменяются.

Слайд 4

4 В несмачивающей фазе давление более высокое, чем в смачивающей фазе. Разность давлений в несмачивающей – смачивающей фазах дает капиллярное давление. (3.12) Капиллярное давление Конфигурацию поверхности раздела /статика/ на Рис.3.1(b) не следует путать с профилем скоростей /динамика/ на Рис.3.1(а). Уравнение (3.12) соотносит капиллярное давление на поверхности раздела с кривизной поверхности раздела R, межфазным натяжением σ и краевым углом смачивания θ. Капиллярное давление будет равно нулю, если межфазное натяжение равно нулю или поверхность раздела перпендикулярна стенке трубки.

Слайд 5

5 Первое условие удовлетворяется, когда отсутствие межфазного натяжения (а, следовательно, и поверхности раздела) делает две граничащие фазы смешивающимися. Краевой угол смачивания может принимать любые значения от 0 ○ до 180 ○ ; если он больше 90 ○ `, модель смачивания двух жидкостей - обратная, а капиллярное давление, как определяется уравнением (3.12), становится отрицательным. Капиллярное давление обратно пропорционально обобщенной кривизне поверхности раздела R..

Слайд 6

6 Рис. 3-3 a Схематическое изображение входа раздела поверхности раздела в тороидальную пору в случае несмачивающей и нейтральной жидкостей ( Стегемейер, 1976) Тороидальная пора Рассмотрим, показанный на Рис.3.3(а), вход несмачивающей фазы в одну пору, имеющую тороидальную геометрию, ограниченную совокупностью сфер (зерен).

Слайд 7

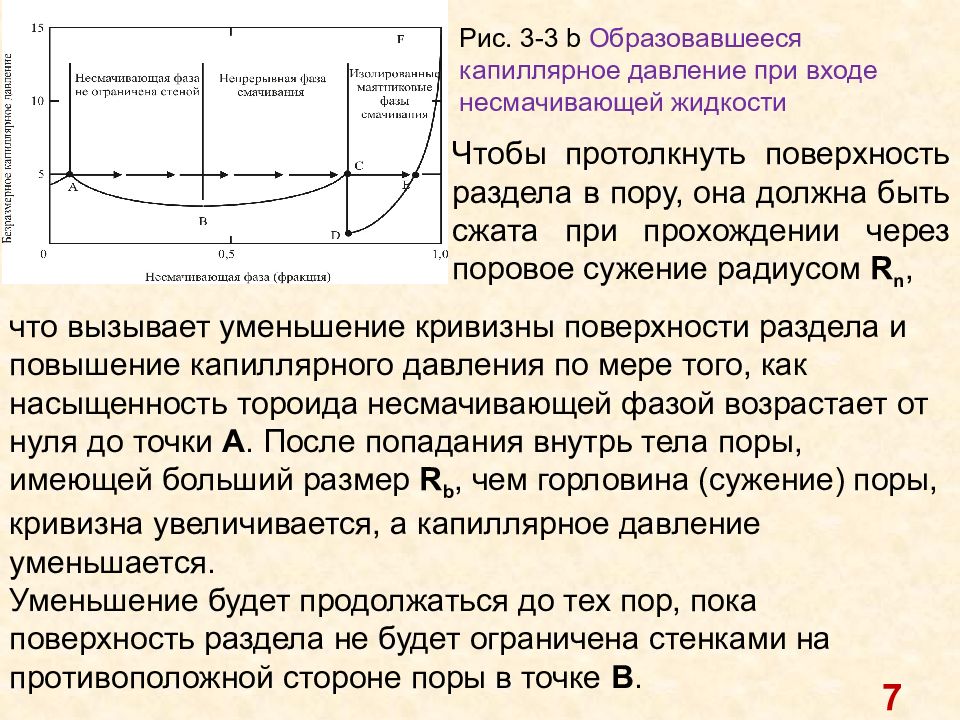

7 Чтобы протолкнуть поверхность раздела в пору, она должна быть сжата при прохождении через поровое сужение радиусом R n, что вызывает уменьшение кривизны поверхности раздела и повышение капиллярного давления по мере того, как насыщенность тороида несмачивающей фазой возрастает от нуля до точки А. После попадания внутрь тела поры, имеющей больший размер R b, чем горловина (сужение) поры, кривизна увеличивается, а капиллярное давление уменьшается. Уменьшение будет продолжаться до тех пор, пока поверхность раздела не будет ограничена стенками на противоположной стороне поры в точке В. Рис. 3-3 b Образовавшееся капиллярное давление при входе несмачивающей жидкости

Слайд 8

После этого многое зависит от размера порового выхода. Если радиус выхода тоже R n, капиллярное давление будет опять нарастать до С. После этого граница раздела выйдет из поры, и ни капиллярное давление, ни насыщенность не будут изменяться. Если в точке В капиллярное давление в поровом сужении больше, чем в теле поры, поверхность раздела разрушится на входе в пору, а не пройдет через него (это особенно вероятно, если тело поры гораздо больше порового входа). Разрушающаяся поверхность раздела создает изолированную каплю несмачивающей фазы внутри тороида. Капля соответствует телу поры, уменьшая до минимума свою энергию, и кривизна вновь возрастает, вызывая резкое снижение капиллярного давления от точки С до точки D. 8

Слайд 9

Когда это происходит, смачивающая фаза меняет свою конфи-гурацию с непрерывной веревочной (две положительные кривизны) на прерывистую каплеобразную (одна положитель-ная и одна отрицательная кривизна) (Стегемейер, 1976). Если насыщенность несмачивающей фазой вновь возрастает, капля вовлекается в последующие контакты порода – порода, что проявляется в сильном увеличении капиллярного давле-ния. Смачивающая фаза в этой точке доходит до насыщен-ностей, аппроксимированных однослойным охватом поверхности породы. Тот же процесс происходит и в том случае, если вытесняющая жидкость имеет нейтральную смачиваемость относительно твердого тела. Т.о., при неравномерной геометрии поры cosθ = 0 не подразумевает нулевого капиллярного давления. 9

Слайд 10

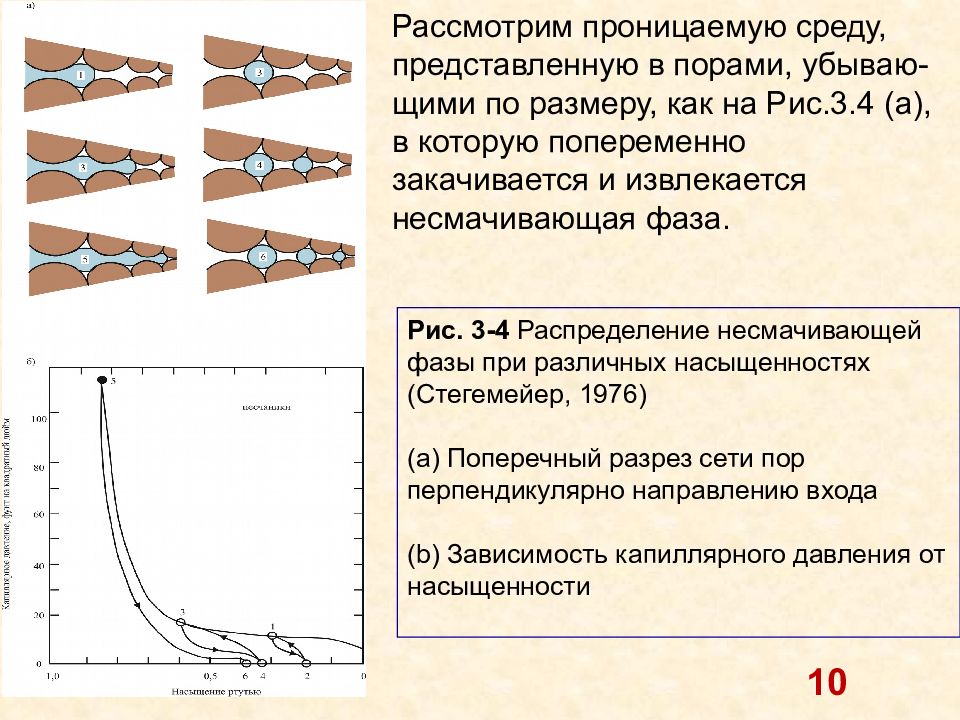

10 Рассмотрим проницаемую среду, представленную в порами, убываю-щими по размеру, как на Рис.3.4 (а), в которую попеременно закачивается и извлекается несмачивающая фаза. Рис. 3-4 Распределение несмачивающей фазы при различных насыщенностях (Стегемейер, 1976) (а) Поперечный разрез сети пор перпендикулярно направлению входа (b) Зависимость капиллярного давления от насыщенности

Слайд 11

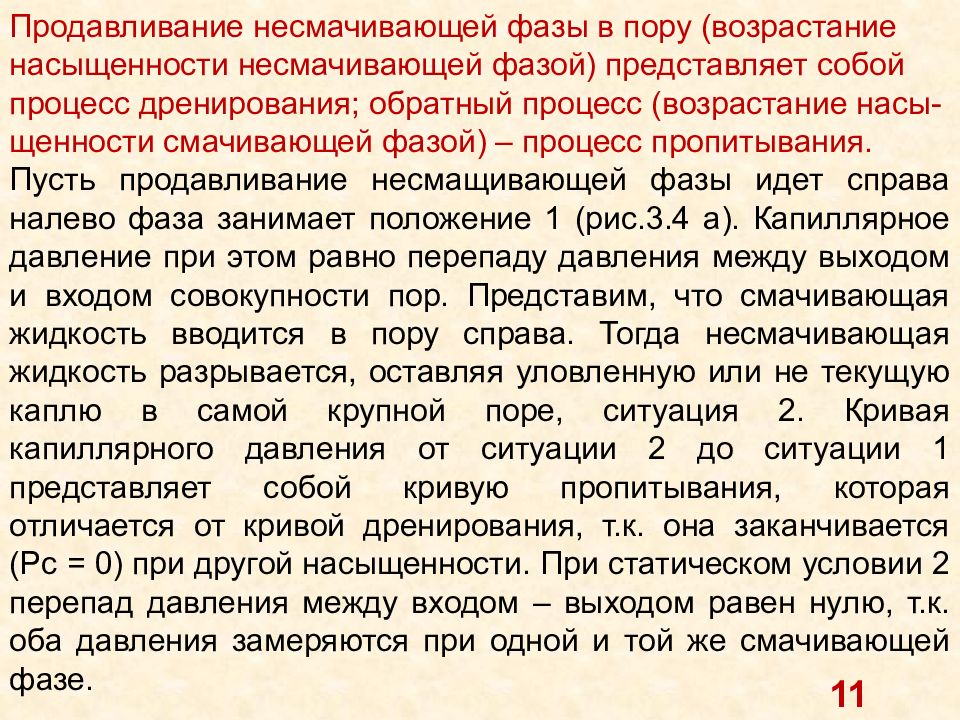

11 Продавливание несмачивающей фазы в пору (возрастание насыщенности несмачивающей фазой) представляет собой процесс дренирования; обратный процесс (возрастание насы-щенности смачивающей фазой) – процесс пропитывания. Пусть продавливание несмащивающей фазы идет справа налево фаза занимает положение 1 (рис.3.4 а). Капиллярное давление при этом равно перепаду давления между выходом и входом совокупности пор. Представим, что смачивающая жидкость вводится в пору справа. Тогда несмачивающая жидкость разрывается, оставляя уловленную или не текущую каплю в самой крупной поре, ситуация 2. Кривая капиллярного давления от ситуации 2 до ситуации 1 представляет собой кривую пропитывания, которая отличается от кривой дренирования, т.к. она заканчивается (Рс = 0) при другой насыщенности. При статическом условии 2 перепад давления между входом – выходом равен нулю, т.к. оба давления замеряются при одной и той же смачивающей фазе.

Слайд 12

12 Продвижение от ситуации 2 к ситуации 3 представляет собой второй процесс дренирования, который приводит к еще более высокой насыщенности несмачивающей фазой, к более высокому капиллярному давлению и к более высокой насыщенности уловленной несмачивающей фазой, ситуация 4, после пропитывания. При самом высоком капиллярном давлении, ситуация 5, все поры содержат несмачивающую фазу, и насыщенность уловленной фазой после пропитывания является максимальной. Кривая капиллярного давления, идущая от самой высокой насыщенности несмачивающей фазой до самой высокой насыщенности уловленной несмачивающей фазой, является кривой пропитывания (кривая 6). Кривая 1 – это кривая дренирования; все другие кривые обозначены кривыми второго дренирования, третьего дренирования и т.д. Кривые пропитывания обычно отличаются от кривых дренирования, но различие уменьшается при высоких насыщенностях несмачивающей фазой, при которых большее количество изначально разобщенных капель соединяется. Конец любой кривой пропитывания приходится на нулевое капиллярное давление.

Слайд 13

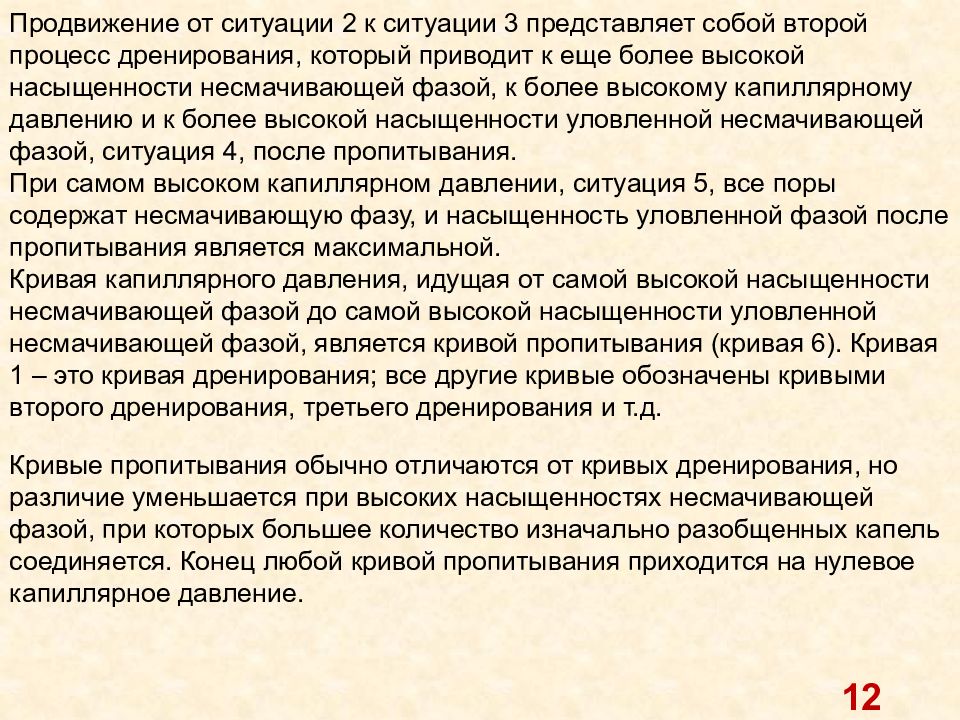

13 Рис.3-5 Типичные кривые начальной – остаточной насыщенности несмачивающей фазой (Стегемейер, 1976) Остаточная насыщенность несмачиваюшей фазой зависит от самой высокой насыщенности несмачивающей фазой. График зависимости этих двух величин представляет собой кривую начальной – остаточной насыщенности.

Слайд 14

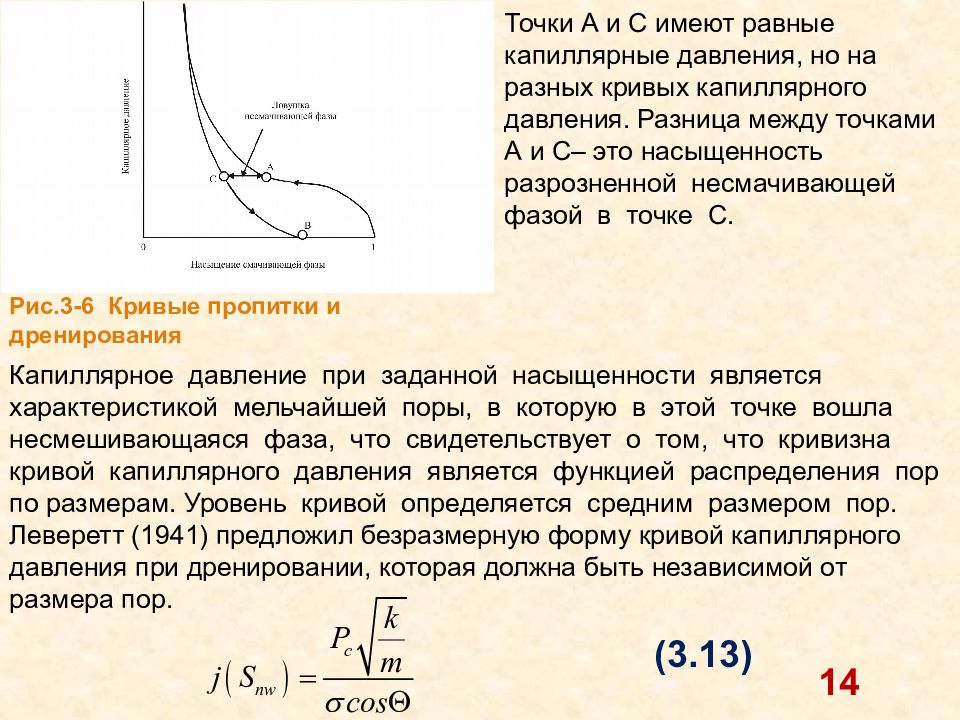

14 Рис.3-6 Кривые пропитки и дренирования Точки А и С имеют равные капиллярные давления, но на разных кривых капиллярного давления. Разница между точками А и С– это насыщенность разрозненной несмачивающей фазой в точке С. Капиллярное давление при заданной насыщенности является характеристикой мельчайшей поры, в которую в этой точке вошла несмешивающаяся фаза, что свидетельствует о том, что кривизна кривой капиллярного давления является функцией распределения пор по размерам. Уровень кривой определяется средним размером пор. Леверетт (1941) предложил безразмерную форму кривой капиллярного давления при дренировании, которая должна быть независимой от размера пор. (3.13)

Слайд 15

15 Как показано в оригинале (1941), j -функция не зависит не только от размера пор, но и от межфазного натяжения между двумя жидкостями. Применяя j -функцию можно использовать кривую капиллярного давления первого дренирования для расчета распределения пор по размерам. При каждой величине капиллярного давления уравнение (3.12) можно использовать при известной величине σcosθ для расчета радиуса R самой большой поры, в которую вошла жидкость именно при той насыщенности несмачивающей фазой. Сама по себе насыщенность несмачивающей фазой – это доля объема, занимаемого порами этого или большего размера. Эту информацию можно преобразовать в кривую распределения размера пор, которую затем можно преобразовать в частоту появления пор с заданным R. j -функция выводилась для кривой капиллярного давления при дренировании, поэтому она сама по себе не может использоваться для оценки кривых капиллярного давления при пропитывании.

Слайд 16

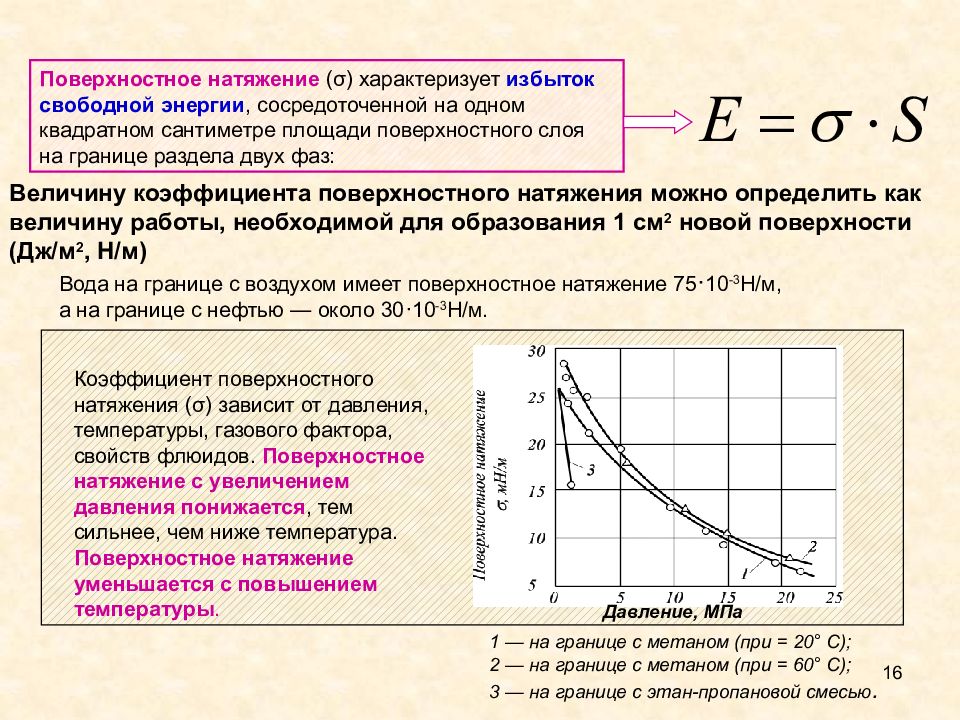

Поверхностное натяжение (σ) характеризует избыток свободной энергии, сосредоточенной на одном квадратном сантиметре площади поверхностного слоя на границе раздела двух фаз: Величину коэффициента поверхностного натяжения можно определить как величину работы, необходимой для образования 1 см 2 новой поверхности (Дж/м 2, Н/м) Вода на границе с воздухом имеет поверхностное натяжение 75 · 10 -3 Н/м, а на границе с нефтью — около 30 · 10 -3 Н/м. Коэффициент поверхностного натяжения (σ) зависит от давления, температуры, газового фактора, свойств флюидов. Поверхностное натяжение с увеличением давления понижается, тем сильнее, чем ниже температура. Поверхностное натяжение уменьшается с повышением температуры. Давление, МПа 1 — на границе с метаном (при = 20° С); 2 — на границе с метаном (при = 60° С); 3 — на границе с этан-пропановой смесью. 16

Слайд 17

Нефть, содержащая наименьшее количество поверхностно-активных компонентов: асфальтенов, смолистых веществ, нафтеновых кислот, имеет наибольшую величину поверхностного натяжения на границе с водой. При соприкосновении с водой поверхностное натяжение нефти меньше, чем при соприкосновении с воздухом. Чем выше плотность нефти, тем больше ее поверхностное натяжение на границе с воздухом и тем меньше на границе с водой. С увеличением количества растворенного газа в нефти величина поверхностного натяжения нефти на границе с газом уменьшается, а на границе с водой возрастает. 17

Слайд 18

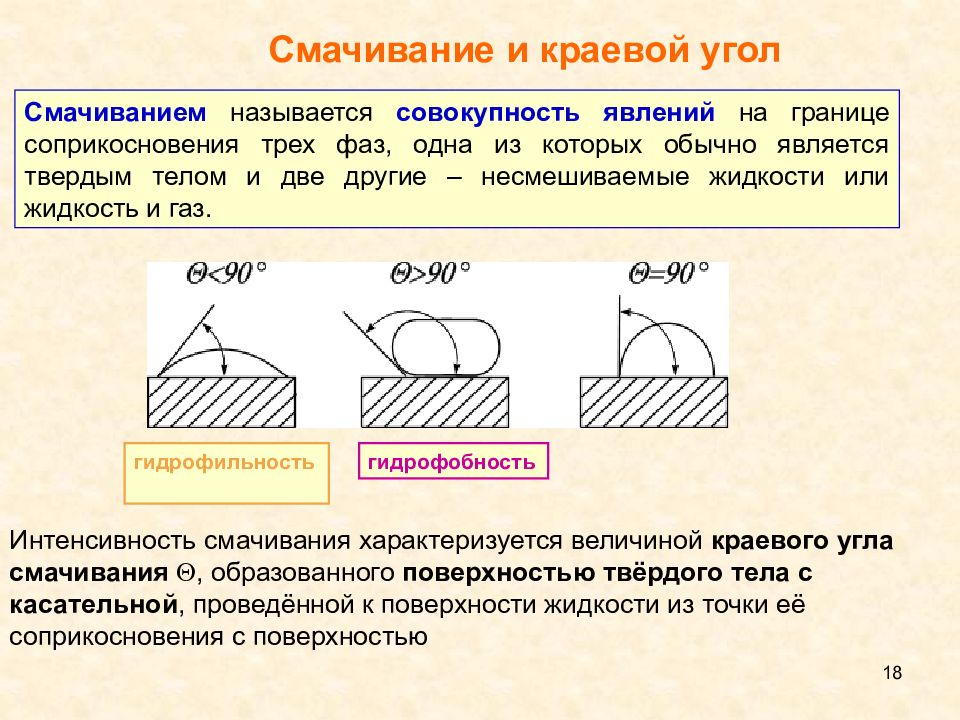

Смачивание и краевой угол Смачиванием называется совокупность явлений на границе соприкосновения трех фаз, одна из которых обычно является твердым телом и две другие – несмешиваемые жидкости или жидкость и газ. Интенсивность смачивания характеризуется величиной краевого угла смачивания , образованного поверхностью твёрдого тела с касательной, проведённой к поверхности жидкости из точки её соприкосновения с поверхностью гидрофильность гидрофобность 18

Слайд 19

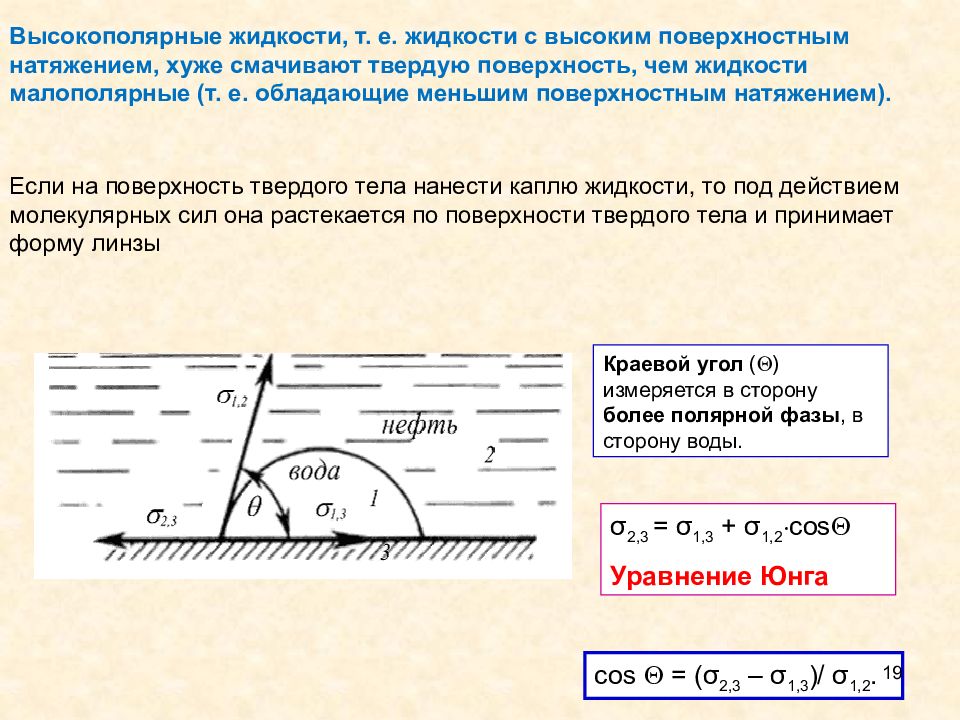

Высокополярные жидкости, т. е. жидкости с высоким поверхностным натяжением, хуже смачивают твердую поверхность, чем жидкости малополярные (т. е. обладающие меньшим поверхностным натяжением). Если на поверхность твердого тела нанести каплю жидкости, то под действием молекулярных сил она растекается по поверхности твердого тела и принимает форму линзы Краевой угол ( ) измеряется в сторону более полярной фазы, в сторону воды. σ 2,3 = σ 1,3 + σ 1,2 cos Уравнение Юнга cos = (σ 2,3 – σ 1,3 )/ σ 1,2. 19

Слайд 20

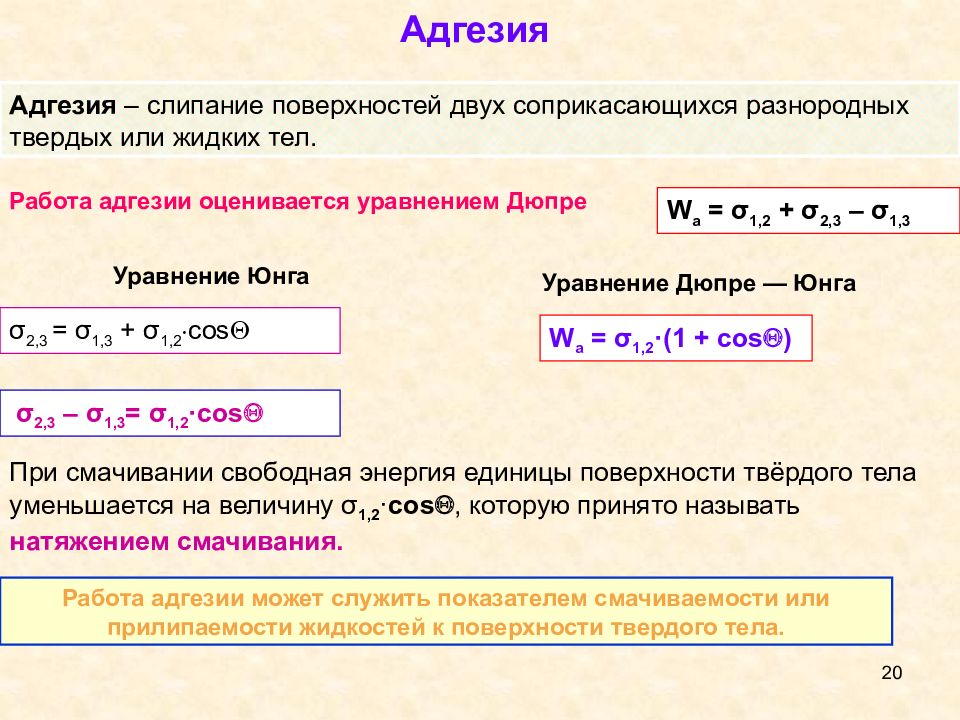

Адгезия Работа адгезии оценивается уравнением Дюпре W a = σ 1,2 + σ 2,3 – σ 1,3 σ 2,3 = σ 1,3 + σ 1,2 cos W a = σ 1,2 ·(1 + cos ) σ 2,3 – σ 1,3 = σ 1,2 · cos При смачивании свободная энергия единицы поверхности твёрдого тела уменьшается на величину σ 1,2 · cos , которую принято называть натяжением смачивания. Адгезия – слипание поверхностей двух соприкасающихся разнородных твердых или жидких тел. Уравнение Юнга Уравнение Дюпре — Юнга Работа адгезии может служить показателем смачиваемости или прилипаемости жидкостей к поверхности твердого тела. 20

Слайд 21

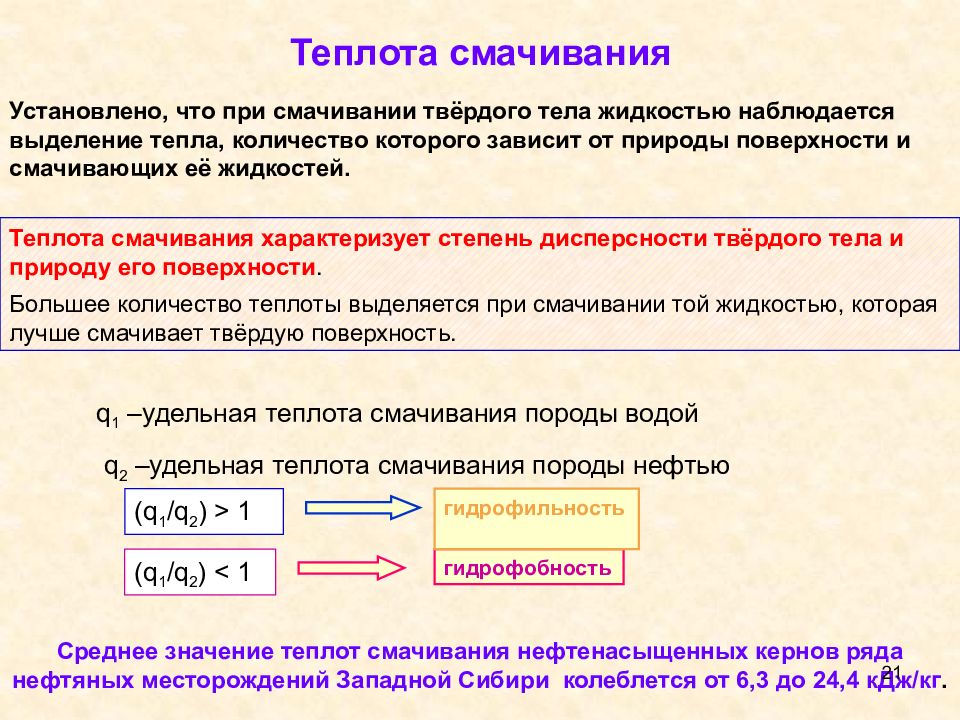

Теплота смачивания Теплота смачивания характеризует степень дисперсности твёрдого тела и природу его поверхности. Большее количество теплоты выделяется при смачивании той жидкостью, которая лучше смачивает твёрдую поверхность. q 1 –удельная теплота смачивания породы водой q 2 –удельная теплота смачивания породы нефтью ( q 1 / q 2 ) > 1 гидрофобность гидрофильность ( q 1 / q 2 ) < 1 Установлено, что при смачивании твёрдого тела жидкостью наблюдается выделение тепла, количество которого зависит от природы поверхности и смачивающих её жидкостей. Среднее значение теплот смачивания нефтенасыщенных кернов ряда нефтяных месторождений Западной Сибири колеблется от 6,3 до 24,4 кДж/кг. 21

Слайд 22

22 Фонтанная добыча Естественный режим Механизированная добыча Заводнение Вторичные методы Заводнение + гидродинами-ческие методы Термические Третичные методы Физико-химические Газовые Нефтеотдача 5-15% Нефтеотдача 20-60% Нефтеотдача 35-75% Закачка пара Закачка горячей воды Внутрипластовое горение Термогаз Углеводородный газ СО 2 Азот Растворы ПАВ Полимеры Пены Щелочи Композиция Микробиология Разработка нефтяных месторождений 22 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ

Слайд 23

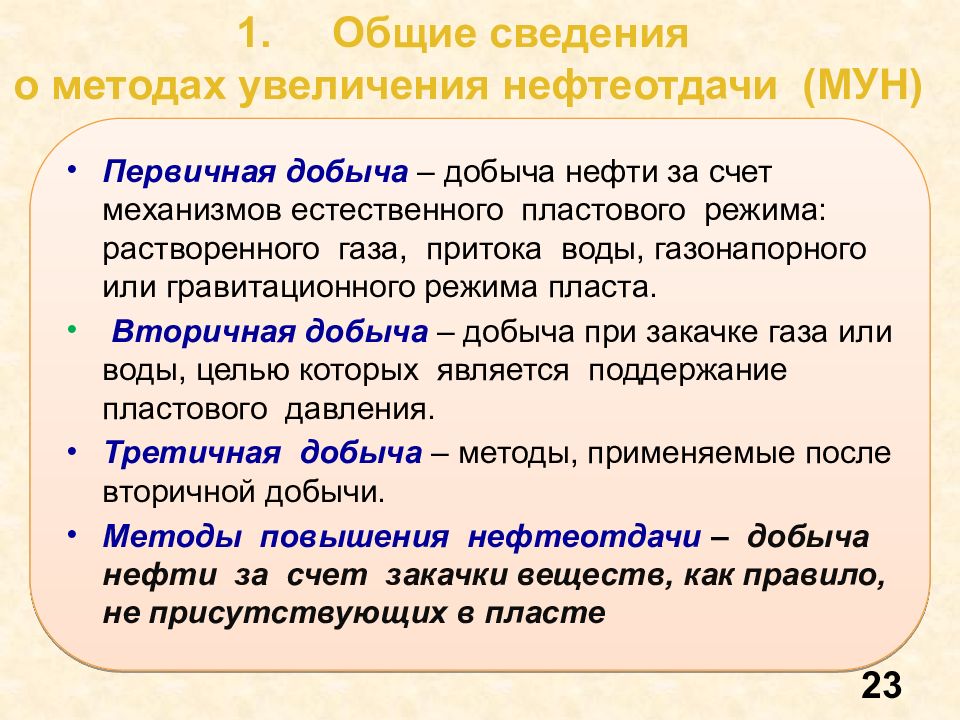

Первичная добыча – добыча нефти за счет механизмов естественного пластового режима: растворенного газа, притока воды, газонапорного или гравитационного режима пласта. Вторичная добыча – добыча при закачке газа или воды, целью которых является поддержание пластового давления. Третичная добыча – методы, применяемые после вторичной добычи. Методы повышения нефтеотдачи – добыча нефти за счет закачки веществ, как правило, не присутствующих в пласте 23 Общие сведения о методах увеличения нефтеотдачи (МУН)

Слайд 24

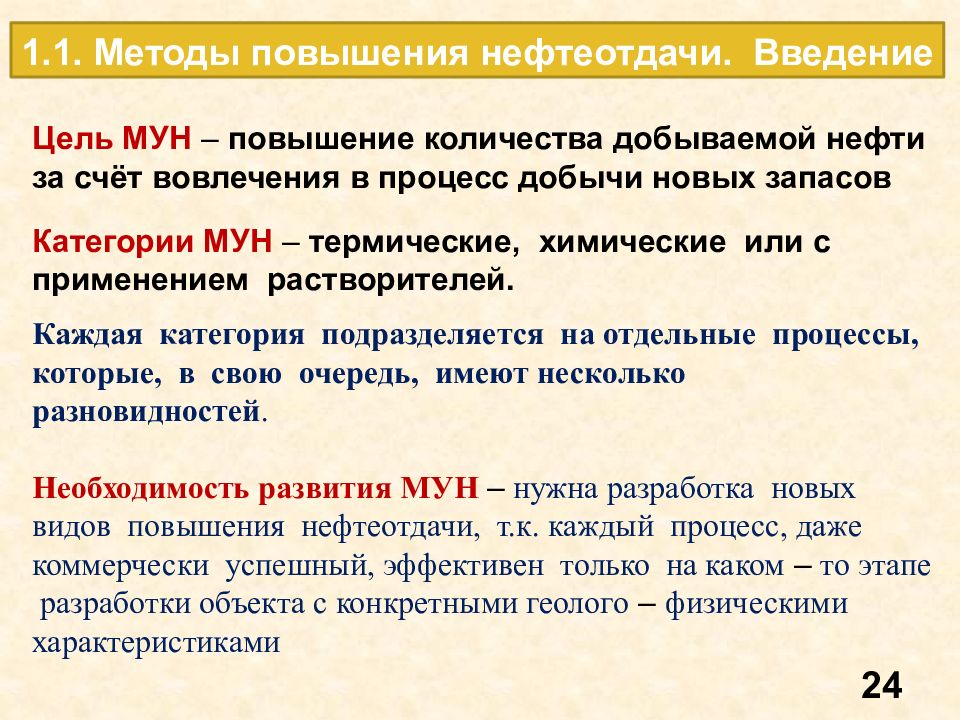

Цель МУН – повышение количества добываемой нефти за счёт вовлечения в процесс добычи новых запасов Категории МУН – термические, химические или с применением растворителей. Каждая категория подразделяется на отдельные процессы, которые, в свою очередь, имеют несколько разновидностей. Необходимость развития МУН – нужна разработка новых видов повышения нефтеотдачи, т.к. каждый процесс, даже коммерчески успешный, эффективен только на каком – то этапе разработки объекта с конкретными геолого – физическими характеристиками 24 1.1. Методы повышения нефтеотдачи. Введение

Слайд 25

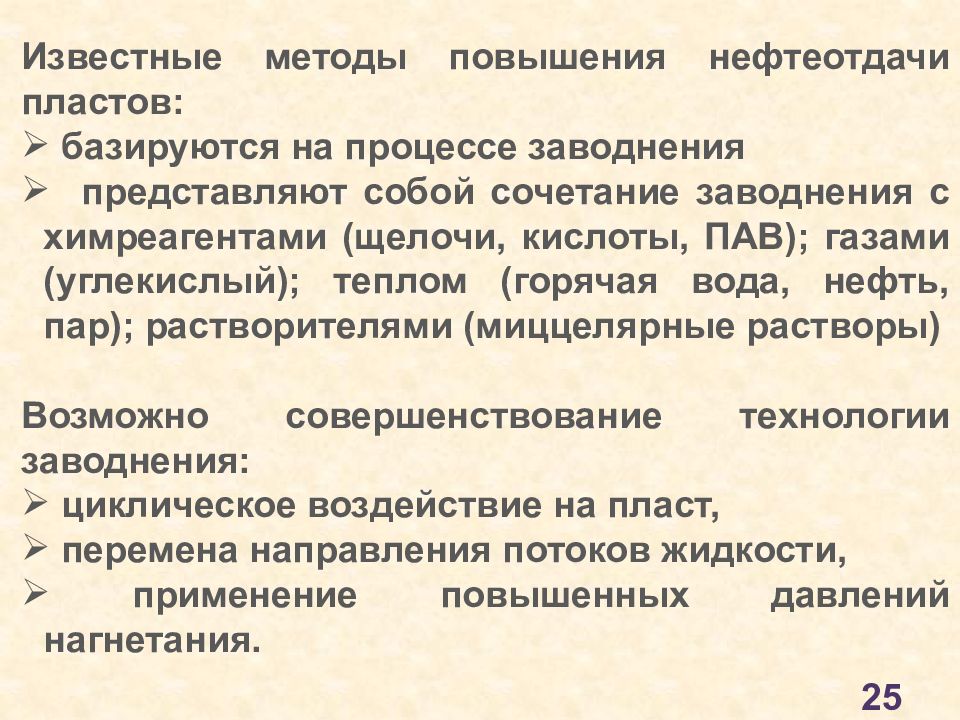

25 Известные методы повышения нефтеотдачи пластов: базируются на процессе заводнения представляют собой сочетание заводнения с химреагентами (щелочи, кислоты, ПАВ); газами (углекислый); теплом (горячая вода, нефть, пар); растворителями ( миццелярные растворы) Возможно совершенствование технологии заводнения : циклическое воздействие на пласт, перемена направления потоков жидкости, применение повышенных давлений нагнетания.

Слайд 26

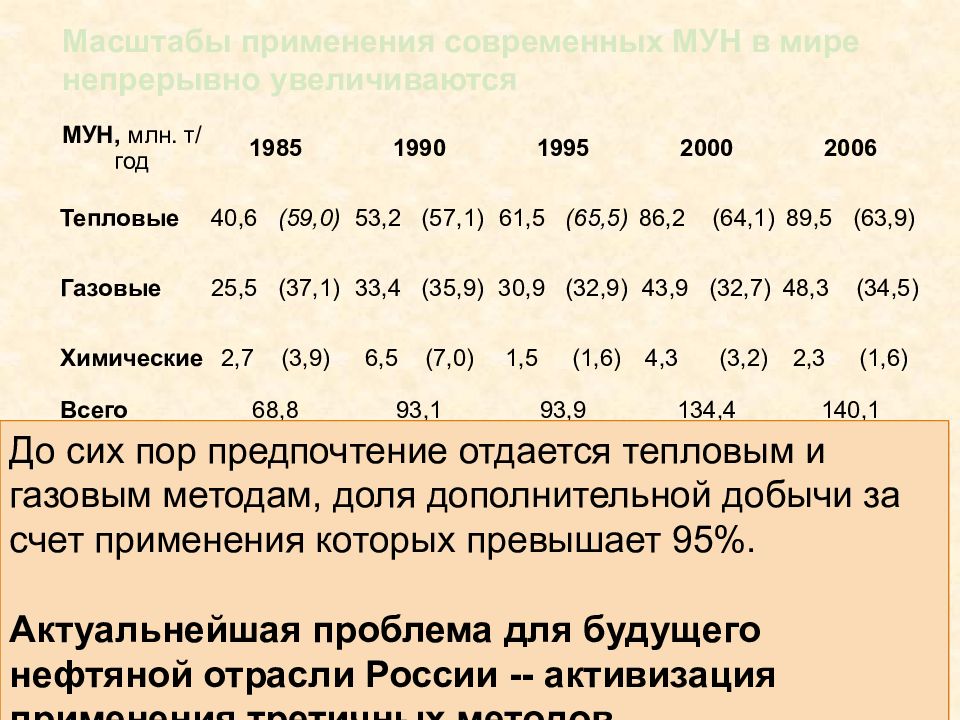

26 МУН, млн. т/год 1985 1990 1995 2000 2006 Тепловые 40,6 (59,0) 53,2 (57,1) 61,5 (65,5) 86,2 (64,1) 89,5 (63,9) Газовые 25,5 (37,1) 33,4 (35,9) 30,9 (32,9) 43,9 (32,7) 48,3 (34,5) Химические 2,7 (3,9) 6,5 (7,0) 1,5 (1,6) 4,3 (3,2) 2,3 (1,6) Всего 68,8 93,1 93,9 134,4 140,1 До сих пор предпочтение отдается тепловым и газовым методам, доля дополнительной добычи за счет применения которых превышает 95%. Актуальнейшая проблема для будущего нефтяной отрасли России -- активизация применения третичных методов Масштабы применения современных МУН в мире непрерывно увеличиваются

Слайд 27

27 Инновационному развитию нефтедобычи в таких странах как США, Канада, Норвегия, Китай, Индонезия и др. способствует создание специальных государственных программ промысловых испытаний и освоения современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН), а также экономические условия, побуждающие недропользователей активно участвовать в реализации этих программ. К настоящему времени, благодаря такому инновационному развитию нефтедобычи, мировые доказанные извлекаемые запасы увеличились в 1,4 раза, т.е. на 65 млрд. т, а проектная нефтеотдача - до 50%, что в 1,6 раза больше, чем в России.

Слайд 28

28 Полимерное заводнение (ПЗ) -- добавление полимера в воду для уменьшения ее подвижности. Hаилучшие результаты при ПЗ достигаются созданием дилатантной системы, т.e. системы, кажущаяся вязкость которой возрастает (в 1,5-4 раза) при увеличении скорости фильтрации Сравнение категорий Химические процессы повышения нефтеотдачи

Слайд 29

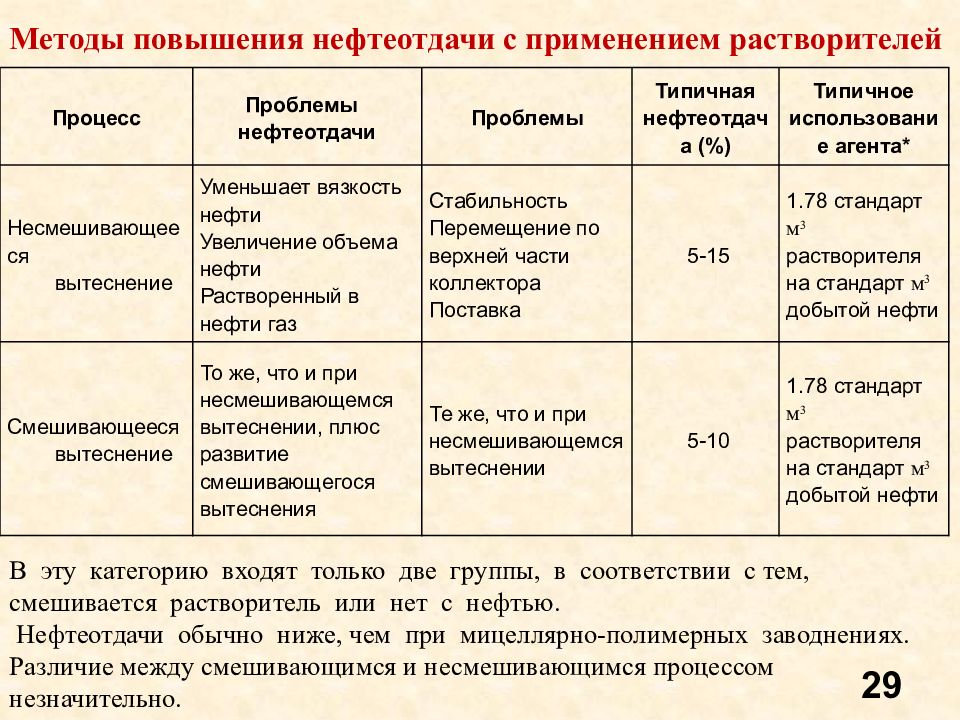

Методы повышения нефтеотдачи с применением растворителей Процесс Проблемы нефтеотдачи Проблемы Типичная нефтеотдача (%) Типичное использование агента* Несмешивающееся вытеснение Уменьшает вязкость нефти Увеличение объема нефти Растворенный в нефти газ Стабильность Перемещение по верхней части коллектора Поставка 5-15 1.78 стандарт м 3 растворителя на стандарт м 3 добытой нефти Смешивающееся вытеснение То же, что и при несмешивающемся вытеснении, плюс развитие смешивающегося вытеснения Те же, что и при несмешивающемся вытеснении 5-10 1.78 стандарт м 3 растворителя на стандарт м 3 добытой нефти В эту категорию входят только две группы, в соответствии с тем, смешивается растворитель или нет с нефтью. Нефтеотдачи обычно ниже, чем при мицеллярно-полимерных заводнениях. Различие между смешивающимся и несмешивающимся процессом незначительно. 29

Слайд 30

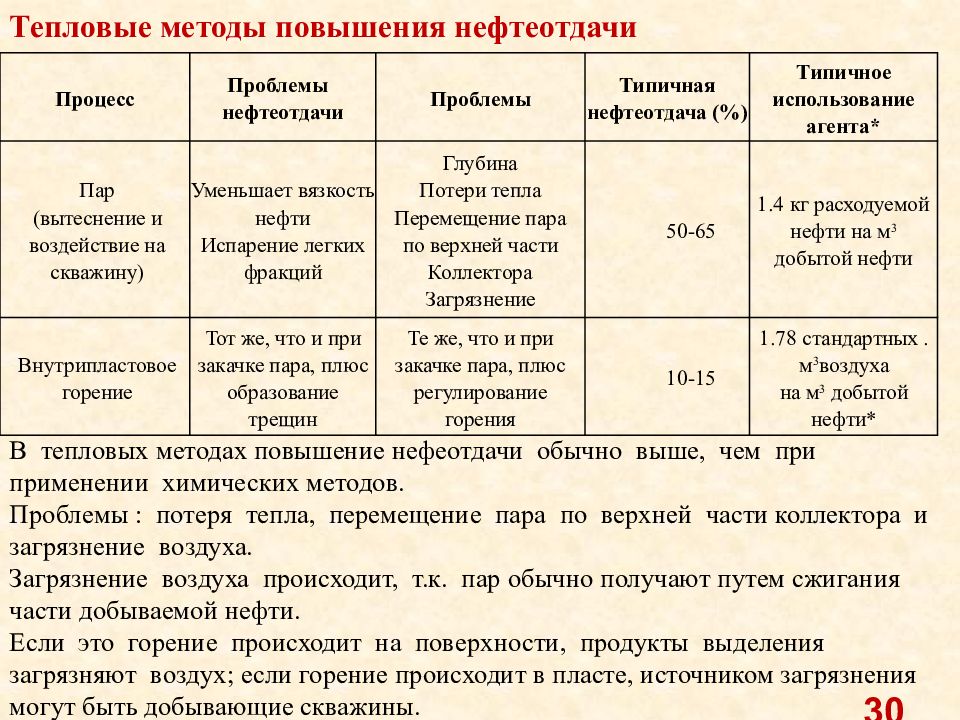

Тепловые методы повышения нефтеотдачи Процесс Проблемы нефтеотдачи Проблемы Типичная нефтеотдача (%) Типичное использование агента* Пар (вытеснение и воздействие на скважину) Уменьшает вязкость нефти Испарение легких фракций Глубина Потери тепла Перемещение пара по верхней части Коллектора Загрязнение 50-65 1.4 кг расходуемой нефти на м 3 добытой нефти Внутрипластовое горение Тот же, что и при закачке пара, плюс образование трещин Те же, что и при закачке пара, плюс регулирование горения 10-15 1.78 стандартных. м 3 воздуха на м 3 добытой нефти* В тепловых методах повышение нефеотдачи обычно выше, чем при применении химических методов. Проблемы : потеря тепла, перемещение пара по верхней части коллектора и загрязнение воздуха. Загрязнение воздуха происходит, т.к. пар обычно получают путем сжигания части добываемой нефти. Если это горение происходит на поверхности, продукты выделения загрязняют воздух; если горение происходит в пласте, источником загрязнения могут быть добывающие скважины. 30

Слайд 31

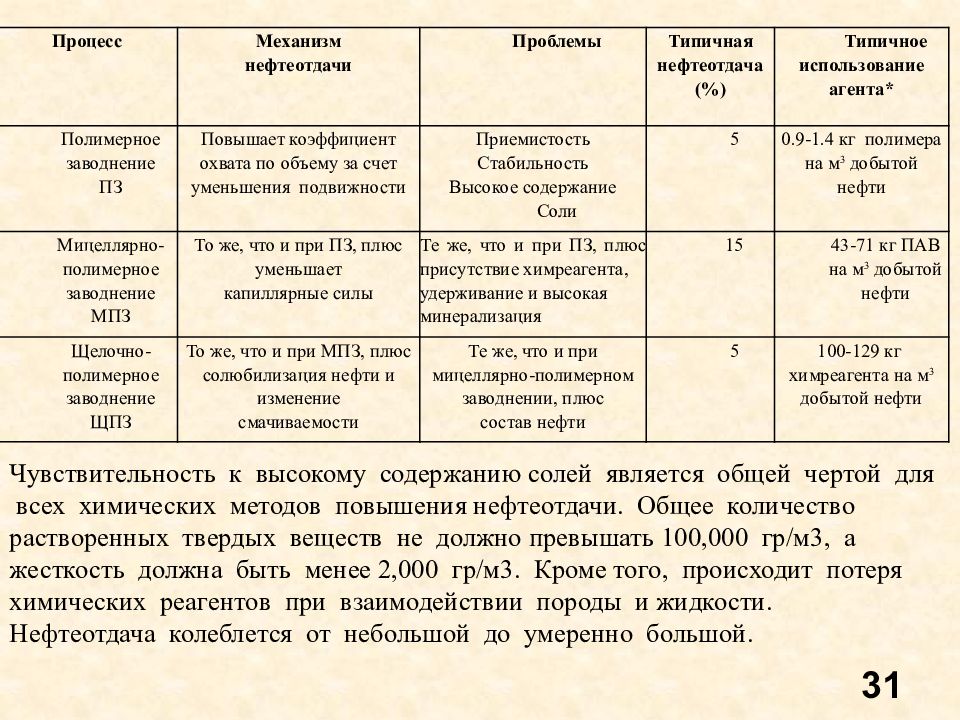

Процесс Механизм нефтеотдачи Проблемы Типичная нефтеотдача (%) Типичное использование агента* Полимерное заводнение ПЗ Повышает коэффициент охвата по объему за счет уменьшения подвижности Приемистость Стабильность Высокое содержание Соли 5 0.9-1.4 кг полимера на м 3 добытой нефти Мицеллярно-полимерное заводнение МПЗ То же, что и при ПЗ, плюс уменьшает капиллярные силы Те же, что и при ПЗ, плюс присутствие химреагента, удерживание и высокая минерализация 15 43-71 кг ПАВ на м 3 добытой нефти Щелочно-полимерное заводнение ЩПЗ То же, что и при МПЗ, плюс солюбилизация нефти и изменение смачиваемости Те же, что и при мицеллярно-полимерном заводнении, плюс состав нефти 5 100-129 кг химреагента на м 3 добытой нефти Чувствительность к высокому содержанию солей является общей чертой для всех химических методов повышения нефтеотдачи. Общее количество растворенных твердых веществ не должно превышать 100,000 гр/м3, а жесткость должна быть менее 2,000 гр/м3. Кроме того, происходит потеря химических реагентов при взаимодействии породы и жидкости. Нефтеотдача колеблется от небольшой до умеренно большой. 31

Слайд 32

32 Щелочное заводнение -- основано на взаимодействии щелочи с пластовыми флюидами в результате чего в пласте образуется стойкие водонефтяные эмульсии, способствующие изменению параметров подвижности и выравниванию фронта вытеснения нефти.

Слайд 33

33 Мицеллярно-полимерное заводнение –процесс, в котором производится закачка поверхностно-активного агента (ПАВ) для повышения нефтеотдачи. Мицеллярные растворы представляют собой микроэмульсии состоящие из воды, углеводородной жидкости и стабилизированной смеси мицеллообразований ПАВ. Они прозрачны, однородны и обладают бесконечно малым поверхностным натяжением на границе раздела. Благодаря этим свойствам коэффициент нефтеотдачи при мицеллярном заводнении наиболее высок Мицеллярный раствор подается в пласт в виде оторочки, дальнейшее продвижение его по пласту производиться полимерами, а затем закачивают воду.

Слайд 34

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Запасы пластовой энергии расходуются в основном на преодоление сил вязкого трения при перемещении жидкостей и газов сквозь породу к забоям скважин, на преодоление капиллярных и адгезионных сил. Гидравлические сопротивления при движении жидкости в пористой среде пропорциональны скорости потока и вязкости жидкостей. По результатам наблюдения за движением воды и нефти в пористой среде видим, что в области водонефтяного контакта вместо раздельного фронтового движения образуется смесь воды и нефти. Жидкости в капиллярных каналах разбиваются на столбики и шарики, которые на время закупоривают поры пласта вследствие проявления капиллярных сил. 34

Слайд 35

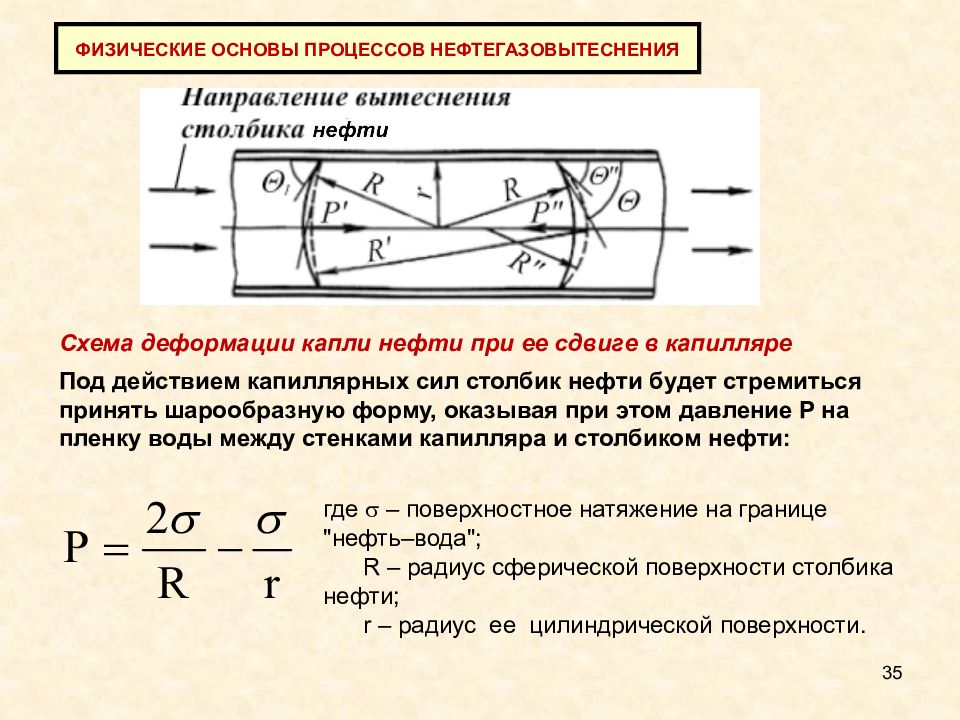

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Схема деформации капли нефти при ее сдвиге в капилляре Под действием капиллярных сил столбик нефти будет стремиться принять шарообразную форму, оказывая при этом давление P на пленку воды между стенками капилляра и столбиком нефти: где – поверхностное натяжение на границе "нефть–вода"; R – радиус сферической поверхности столбика нефти; r – радиус ее цилиндрической поверхности. 35

Слайд 36

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Под действием давления, развиваемого менисками, происходит отток жидкости из слоя, отделяющего столбик нефти от стенок капилляра, продолжающийся до тех пор, пока плёнка не достигнет равновесного состояния. При этом капиллярное давление, создаваемое менисками, станет равным соответственно для левого и правого менисков: С началом движения столбика нефти в капилляре возникнет сила трения, обусловленная давлением нефти на стенки капилляра. Учитывая, что, получим 36

Слайд 37

Явление, сопровождающееся возникновением дополнительных сопротивлений при движении пузырьков газа и несмешивающихся жидкостей в капиллярных каналах называется эффектом Жамена. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Многочисленные эффекты Жамена возникают также при движении газоводонефтяных смесей в пористой среде. Столбики и четки образуются в больших количествах и на преодоление капиллярных сил затрачивается значительная часть пластовой энергии. В пористой среде водонефтяная смесь движется в капиллярах переменного сечения, при этом происходит деформация капель и четок. При переходе глобул и шариков нефти, воды или газа из широкой части канала в суженную вследствие неравенства радиусов кривизны менисков возникает противодавление где и – радиусы кривизны менисков глобул в суженной и расширенной части канала. 37

Слайд 38

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ На закономерности фильтрации жидкостей и газов в пористой среде влияют не только границы раздела между нефтью, газом и водой, но и поверхностные явления, происходящие на границах твердого тела и жидкости. Понижение скорости фильтрации может быть вызвано химической фиксацией адсорбционных слоёв поверхностно-активных компонентов нефти, например кислотного типа, на активных местах поверхности минеральных зерен. С повышением депрессии до некоторого предела происходит срыв (размыв) образованных ранее адсорбционно-сольватных слоев. Это одна из причин нарушения закона Дарси (нелинейный характер зависимости расхода от депрессии) при изменении режима фильтрации углеводородных жидкостей в пористой среде. 38

Слайд 39

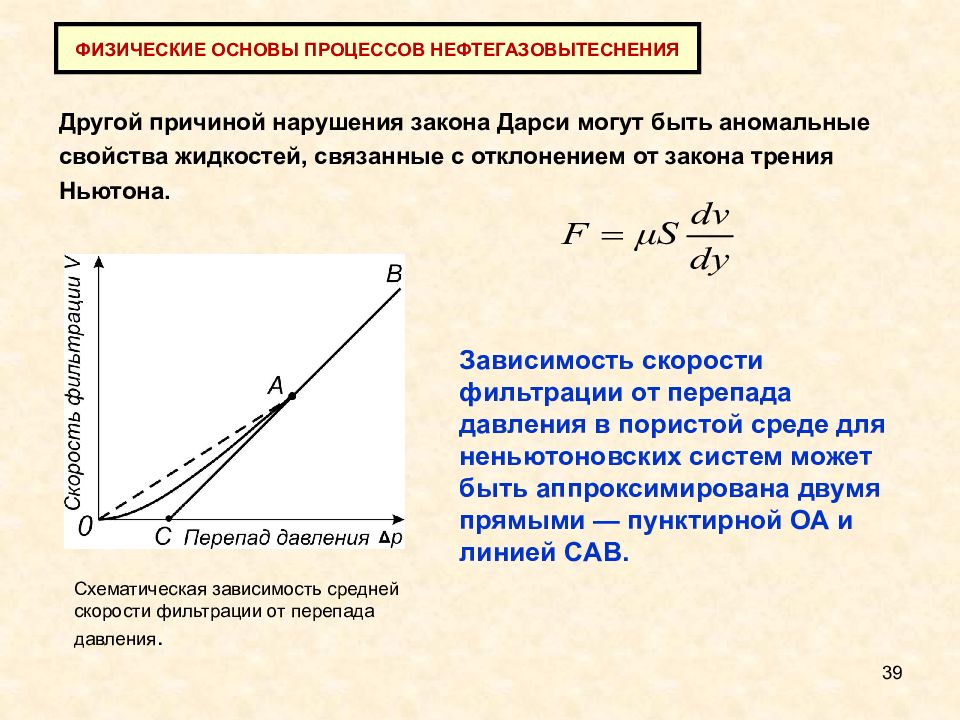

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Другой причиной нарушения закона Дарси могут быть аномальные свойства жидкостей, связанные с отклонением от закона трения Ньютона. Зависимость скорости фильтрации от перепада давления в пористой среде для неньютоновских систем может быть аппроксимирована двумя прямыми — пунктирной ОА и линией CAB. Схематическая зависимость средней скорости фильтрации от перепада давления. 39

Слайд 40

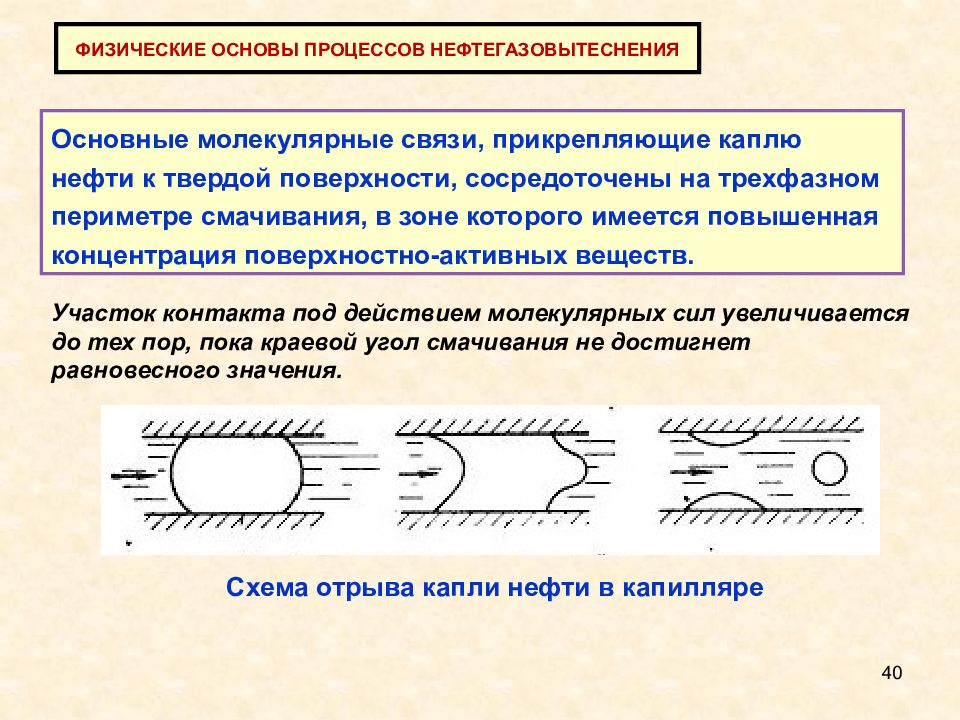

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Основные молекулярные связи, прикрепляющие каплю нефти к твердой поверхности, сосредоточены на трехфазном периметре смачивания, в зоне которого имеется повышенная концентрация поверхностно-активных веществ. Участок контакта под действием молекулярных сил увеличивается до тех пор, пока краевой угол смачивания не достигнет равновесного значения. Схема отрыва капли нефти в капилляре 40

Слайд 41

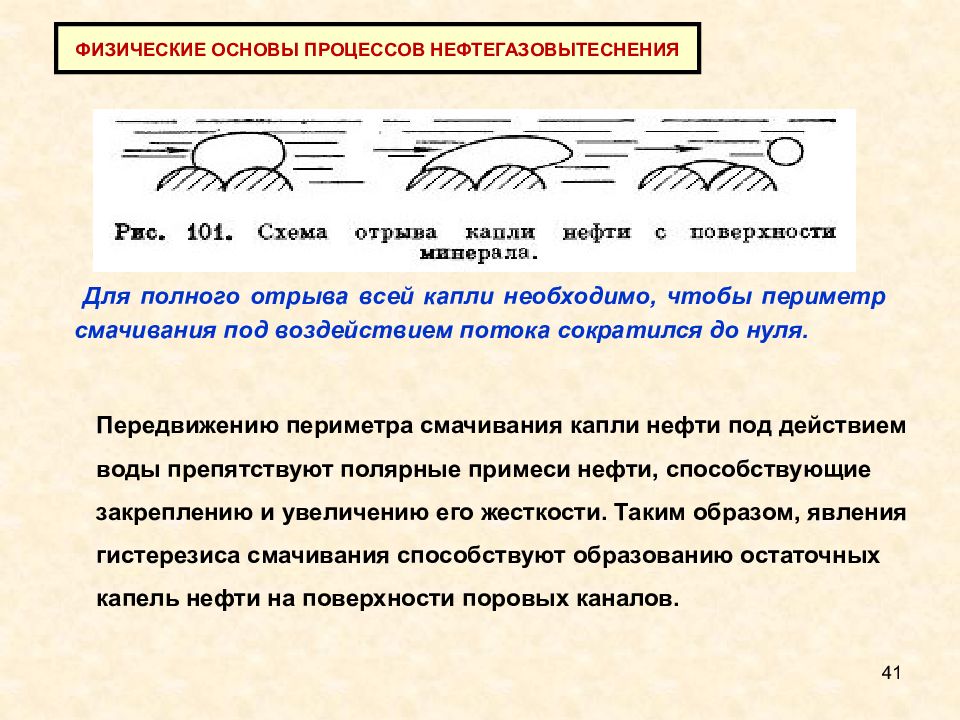

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Для полного отрыва всей капли необходимо, чтобы периметр смачивания под воздействием потока сократился до нуля. Передвижению периметра смачивания капли нефти под действием воды препятствуют полярные примеси нефти, способствующие закреплению и увеличению его жесткости. Таким образом, явления гистерезиса смачивания способствуют образованию остаточных капель нефти на поверхности поровых каналов. 41

Слайд 42

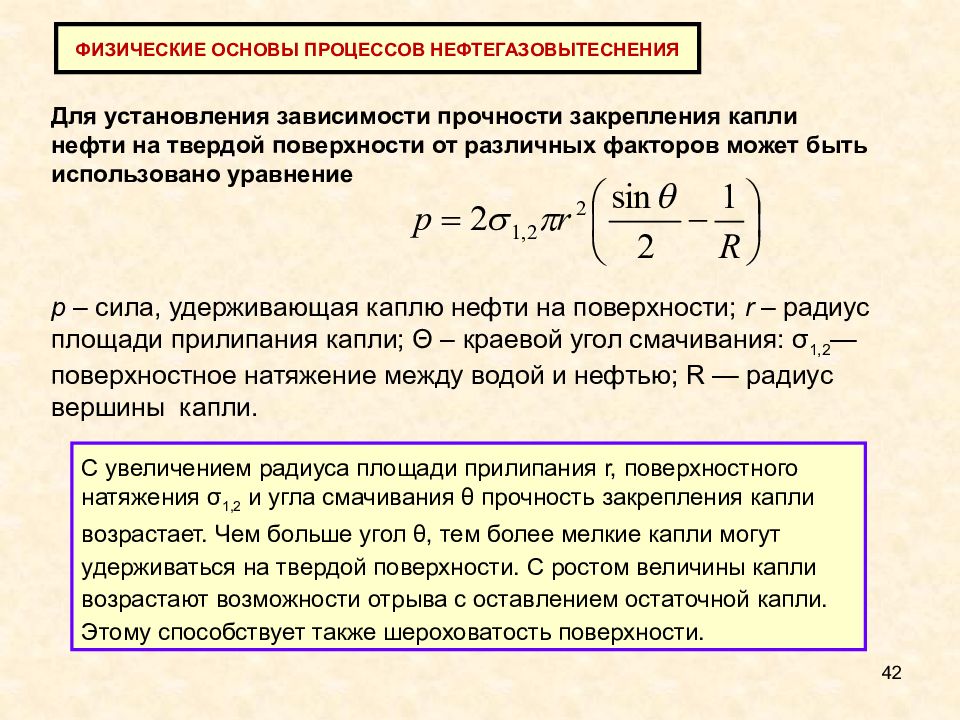

C увеличением радиуса площади прилипания r, поверхностного натяжения σ 1,2 и угла смачивания θ прочность закрепления капли возрастает. Чем больше угол θ, тем более мелкие капли могут удерживаться на твердой поверхности. С ростом величины капли возрастают возможности отрыва с оставлением остаточной капли. Этому способствует также шероховатость поверхности. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Для установления зависимости прочности закрепления капли нефти на твердой поверхности от различных факторов может быть использовано уравнение р – сила, удерживающая каплю нефти на поверхности; r – радиус площади прилипания капли; Θ – краевой угол смачивания: σ 1,2 — поверхностное натяжение между водой и нефтью; R — радиус вершины капли. 42

Слайд 43

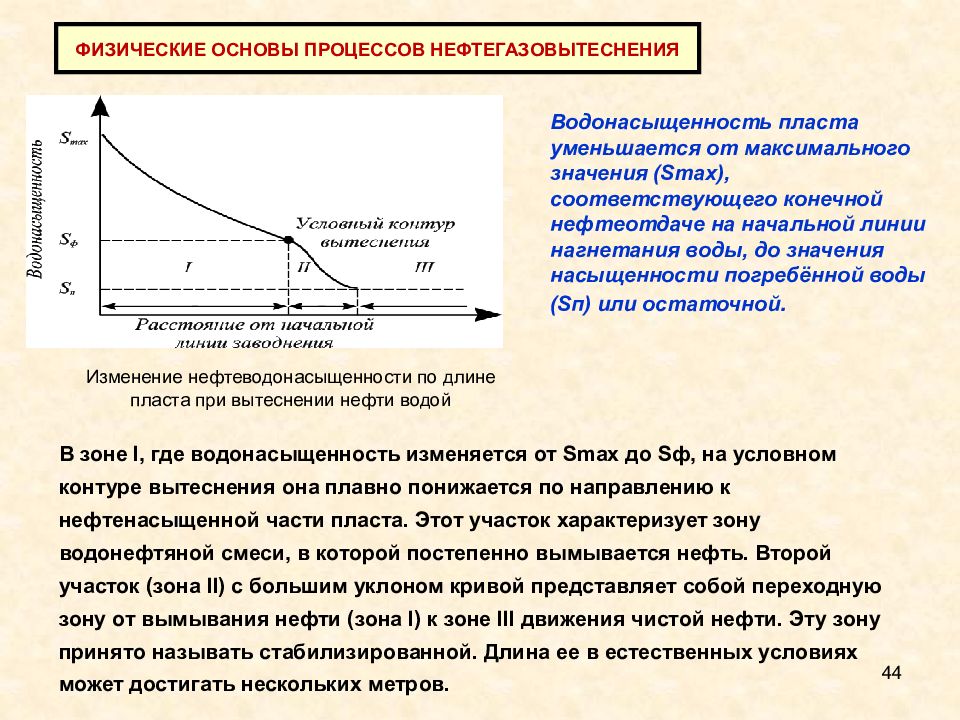

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Общая схема вытеснения нефти из пласта водой и газом Нефть и вытесняющий её агент движутся одновременно в пористой среде. Вследствие неоднородности размеров пор в процессе замещения вытесняющая жидкость или газ с меньшей вязкостью неизбежно опережает нефть. При этом насыщение породы различными фазами, а, следовательно, и эффективная проницаемость для нефти и вытесняющих агентов непрерывно изменяются. С увеличением водонасыщенности, например до 50–60 %, увеличивается количество воды в потоке в связи с возрастанием эффективной проницаемости породы для воды. При этом нефть уже не вытесняется из пор, а скорее увлекается струёй воды. 43

Слайд 44

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Изменение нефтеводонасыщенности по длине пласта при вытеснении нефти водой Водонасыщенность пласта уменьшается от максимального значения (Smax), соответствующего конечной нефтеотдаче на начальной линии нагнетания воды, до значения насыщенности погребённой воды (Sп) или остаточной. В зоне I, где водонасыщенность изменяется от Smax до Sф, на условном контуре вытеснения она плавно понижается по направлению к нефтенасыщенной части пласта. Этот участок характеризует зону водонефтяной смеси, в которой постепенно вымывается нефть. Второй участок (зона II) с большим уклоном кривой представляет собой переходную зону от вымывания нефти (зона I) к зоне III движения чистой нефти. Эту зону принято называть стабилизированной. Длина ее в естественных условиях может достигать нескольких метров. 44

Слайд 45

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Аналогичное распределение газа и нефти в пласте образуется при вытеснении нефти газом. Разница главным образом количественная в связи с различной вязкостью воды и газа. Энергия растворенного в нефти газа проявляется в тех случаях, когда давление в залежи падает ниже давления насыщения нефти газом. Свободный газ со снижением давления вначале выделяется у твердой поверхности, так как затрачиваемая работа, необходимая для образования пузырька у стенки (за исключением случая полного смачивания поверхности твердого тела жидкостью), меньше, чем необходимо для его образования в свободном пространстве жидкости. После образования пузырька газонасыщенность структуры увеличивается. После образования пузырьков газа они вытесняют нефть из пласта в том объеме, который занимают в поровом пространстве. Такой эффективный процесс вытеснения продолжается до тех пор, пока газонасыщенные участки перемежаются с нефтью, то есть до образования сплошных газонасыщенных участков. 45

Слайд 46

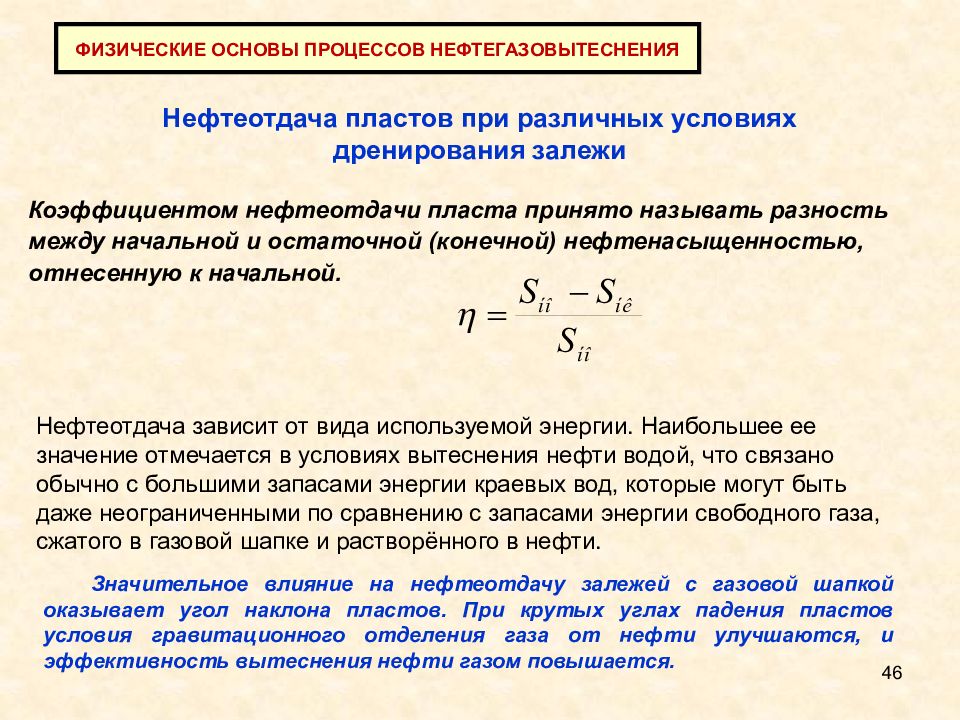

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Нефтеотдача пластов при различных условиях дренирования залежи Коэффициентом нефтеотдачи пласта принято называть разность между начальной и остаточной (конечной) нефтенасыщенностью, отнесенную к начальной. Нефтеотдача зависит от вида используемой энергии. Наибольшее ее значение отмечается в условиях вытеснения нефти водой, что связано обычно с большими запасами энергии краевых вод, которые могут быть даже неограниченными по сравнению с запасами энергии свободного газа, сжатого в газовой шапке и растворённого в нефти. Значительное влияние на нефтеотдачу залежей с газовой шапкой оказывает угол наклона пластов. При крутых углах падения пластов условия гравитационного отделения газа от нефти улучшаются, и эффективность вытеснения нефти газом повышается. 46

Слайд 47

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Низкая нефтеотдача естественных коллекторов объясняется микро- и макронеоднородным характером их строения. Микронеоднородный и сложный характер строения порового пространства – причина прорыва вод и газа по отдельным каналам и образования водонефтегазовых смесей в пористой среде. На нефтеотдачу пластов в значительной степени влияет удельная поверхность пород. Нефть гидрофобизирует поверхность твердой фазы, и часть нефти, находящейся в пленочном состоянии, может быть удалена из пласта лишь специальными методами воздействия. Макронеоднородное строение пластов – наиболее существенная причина неполной отдачи нефти пластом. Неоднородностью строения, свойств и состава пород объясняется появлением зон, не промываемых водой и слабо дренируемых газом. 47

Последний слайд презентации: МОЛЕКУЛЯРНО-ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ НЕФТЬ–ГАЗ–ВОДА–ПОРОДА Закономерности

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОВЫТЕСНЕНИЯ Исходя из причин, вызывающих неполную отдачу пластом нефти, можно отметить следующие пластовые формы существования остаточной нефти: • капиллярно удержанная нефть; • нефть в пленочном состоянии, покрывающая поверхность твердой фазы; • нефть, оставшаяся в малопроницаемых участках, обойденных и плохо промытых водой; • нефть в линзах, отделенных от пласта непроницаемыми перемычками и не вскрытых скважинами; • нефть, удержанная у местных непроницаемых экранов, разломов и других непроницаемых перемычках Небольшие значения коэффициентов нефтеотдачи естественных коллекторов свидетельствуют о значительном количестве нефти, остающейся в пласте в виде мелких и больших её целиков вследствие неоднородности строения пород и пластов. 48