Первый слайд презентации: Нарушения звукопроизносительной стороны речи

Севастьянова Елена Валерьевна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии САФУ, к.пед.н.

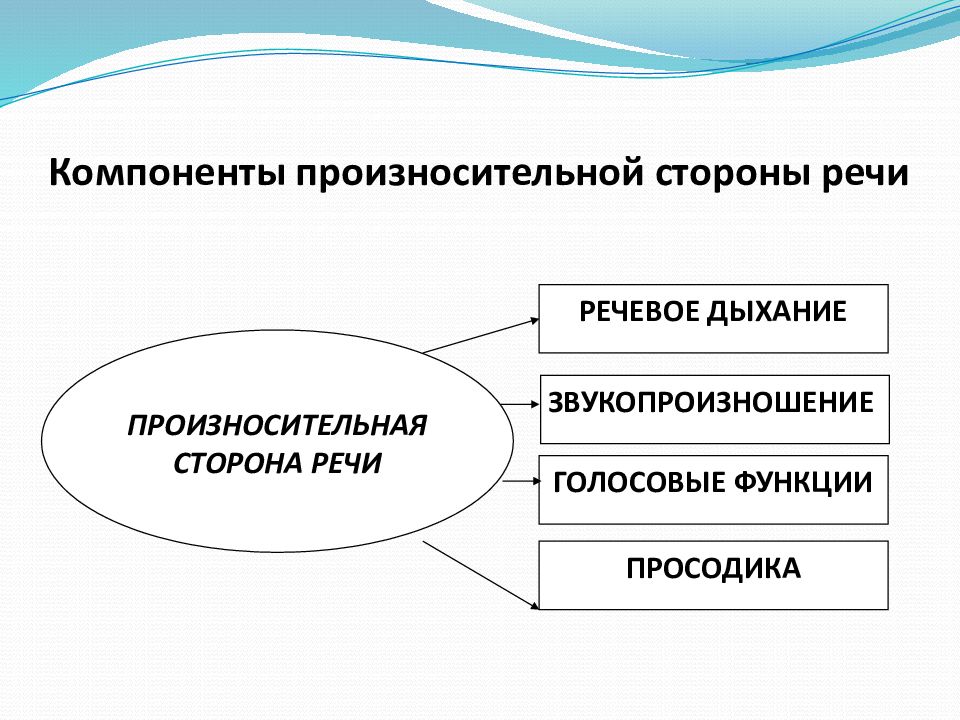

Слайд 2: Компоненты произносительной стороны речи

РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОСОДИКА ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ

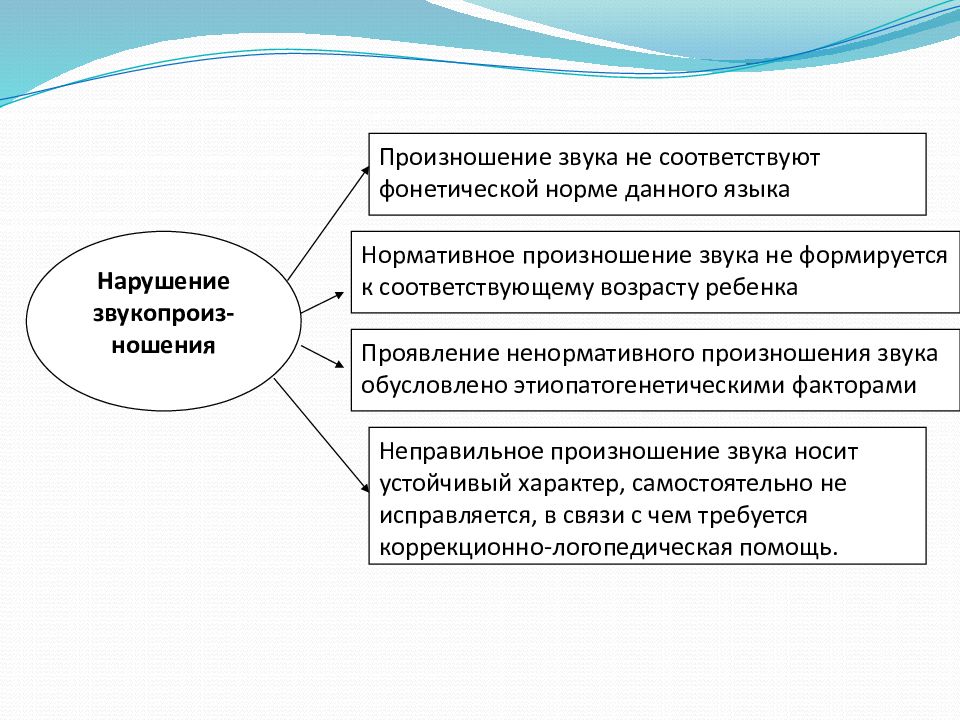

Слайд 4

Произношение звука не соответствуют фонетической норме данного языка Нарушение звукопроиз-ношения Нормативное произношение звука не формируется к соответствующему возрасту ребенка Проявление ненормативного произношения звука обусловлено этиопатогенетическими факторами Неправильное произношение звука носит устойчивый характер, самостоятельно не исправляется, в связи с чем требуется коррекционно-логопедическая помощь.

Слайд 5

Формы проявления нарушений звукопроизношения ЗАМЕНА субституция СМЕШЕНИЕ ИСКАЖЕНИЕ ПРОПУСК элизия

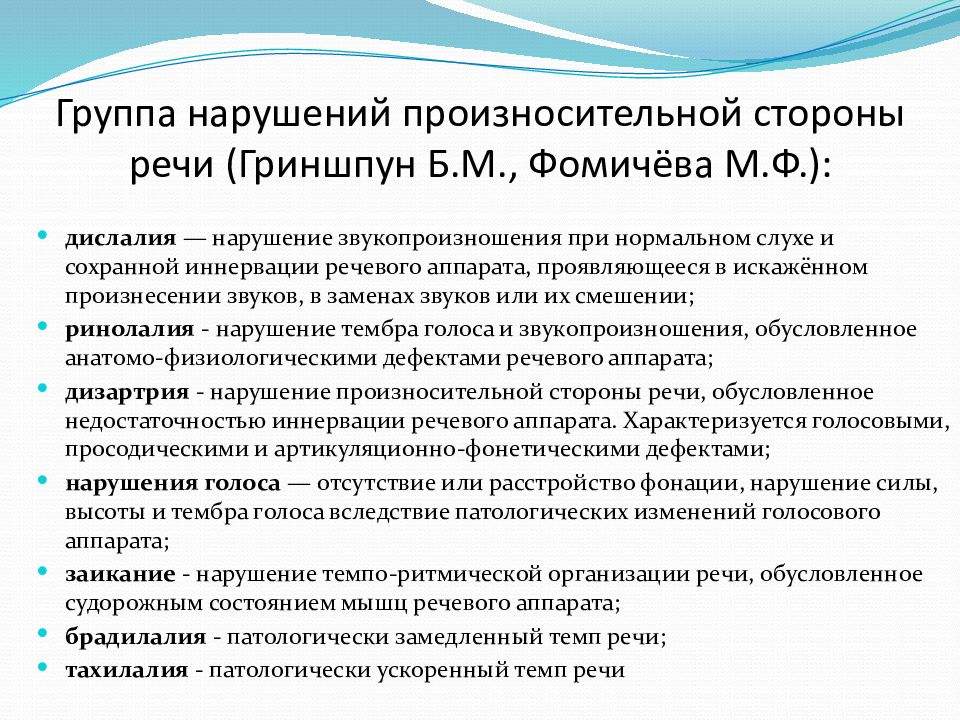

дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата, проявляющееся в искажённом произнесении звуков, в заменах звуков или их смешении; ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата; дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Характеризуется голосовыми, просодическими и артикуляционно-фонетическими дефектами; нарушения голоса — отсутствие или расстройство фонации, нарушение силы, высоты и тембра голоса вследствие патологических изменений голосового аппарата; заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата; брадилалия - патологически замедленный темп речи; тахилалия - патологически ускоренный темп речи

Слайд 7

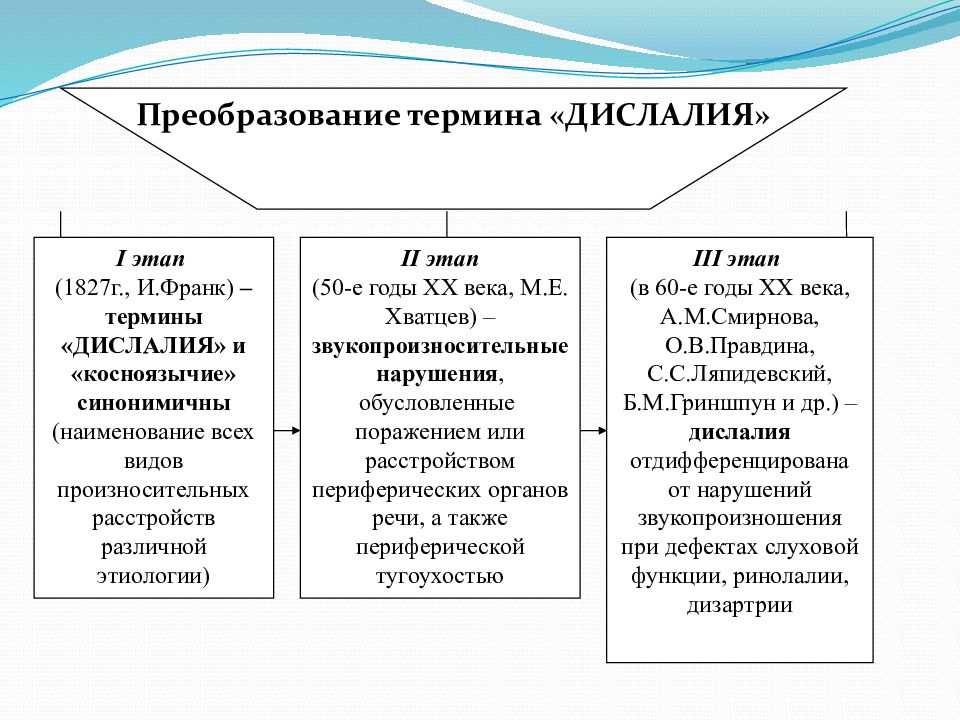

I этап (1827г., И.Франк) – термины «ДИСЛАЛИЯ» и «косноязычие» синонимичны (наименование всех видов произносительных расстройств различной этиологии) II этап (50-е годы XX века, М.Е. Хватцев ) – звукопроизносительные нарушения, обусловленные поражением или расстройством периферических органов речи, а также периферической тугоухостью III этап (в 60-е годы XX века, А.М.Смирнова, О.В.Правдина, С.С.Ляпидевский, Б.М.Гриншпун и др.) – дислалия отдифференцирована от нарушений звукопроизношения при дефектах слуховой функции, ринолалии, дизартрии Преобразование термина «ДИСЛАЛИЯ»

Слайд 8

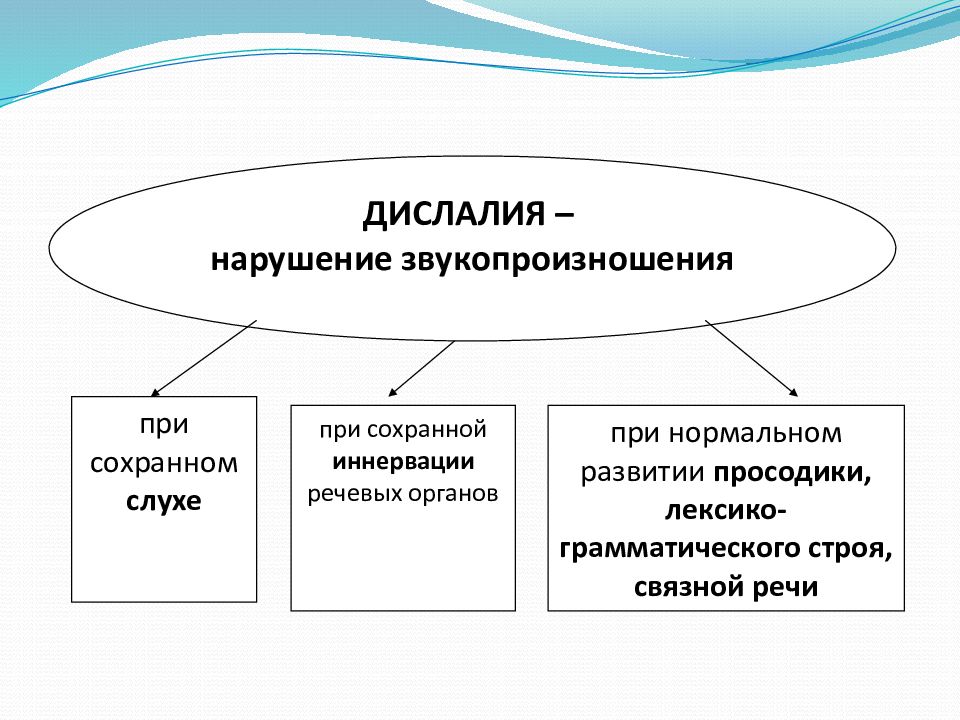

ДИСЛАЛИЯ – нарушение звукопроизношения при сохранном слухе при сохранной иннервации речевых органов при нормальном развитии просодики, лексико-грамматического строя, связной речи

Слайд 9

ПРИЧИНЫ нарушений звукопроизношения при ДИСЛАЛИИ биологические социальные

Слайд 10: Классификация дислалии М.Е. Хватцева :

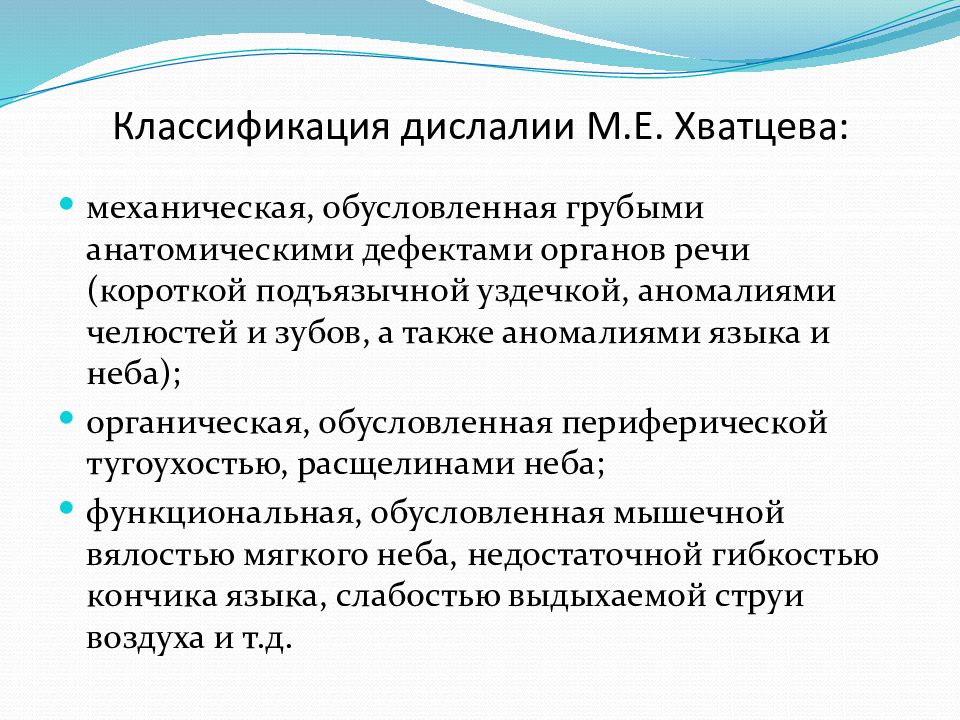

механическая, обусловленная грубыми анатомическими дефектами органов речи (короткой подъязычной уздечкой, аномалиями челюстей и зубов, а также аномалиями языка и неба); органическая, обусловленная периферической тугоухостью, расщелинами неба; функциональная, обусловленная мышечной вялостью мягкого неба, недостаточной гибкостью кончика языка, слабостью выдыхаемой струи воздуха и т.д.

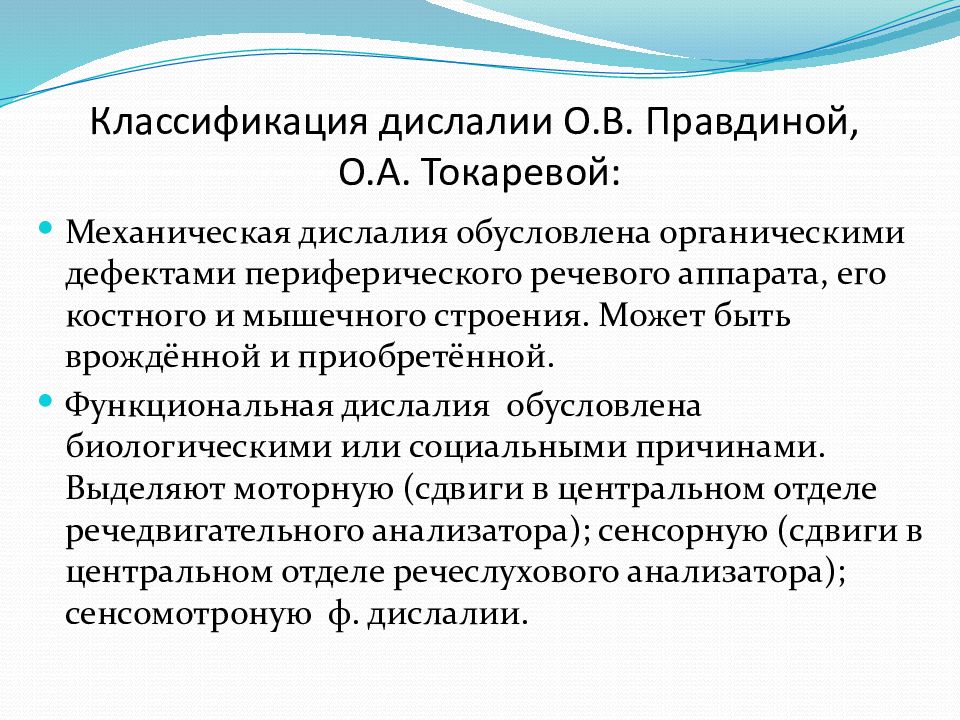

Слайд 11: Классификация дислалии О.В. Правдиной, О.А. Токаревой:

Механическая дислалия обусловлена органическими дефектами периферического речевого аппарата, его костного и мышечного строения. Может быть врождённой и приобретённой. Функциональная дислалия обусловлена биологическими или социальными причинами. Выделяют моторную (сдвиги в центральном отделе речедвигательного анализатора); сенсорную (сдвиги в центральном отделе речеслухового анализатора); сенсомотроную ф. дислалии.

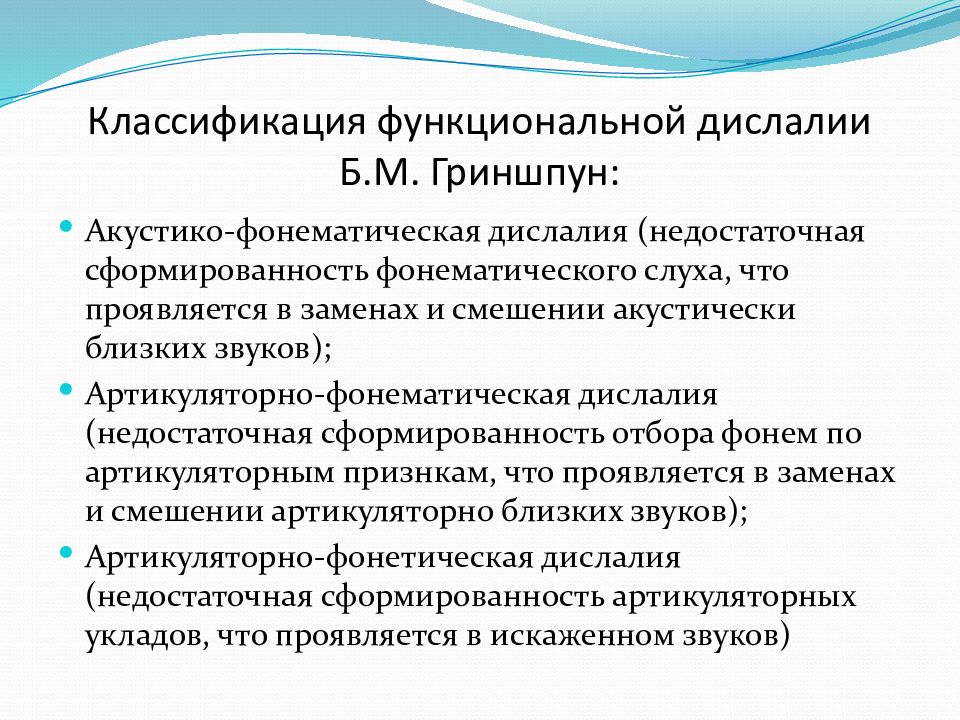

Слайд 12: Классификация функциональной дислалии Б.М. Гриншпун :

Акустико-фонематическая дислалия (недостаточная сформированность фонематического слуха, что проявляется в заменах и смешении акустически близких звуков); Артикуляторно-фонематическая дислалия (недостаточная сформированность отбора фонем по артикуляторным признкам, что проявляется в заменах и смешении артикуляторно близких звуков); Артикуляторно-фонетическая дислалия (недостаточная сформированность артикуляторных укладов, что проявляется в искаженном звуков)

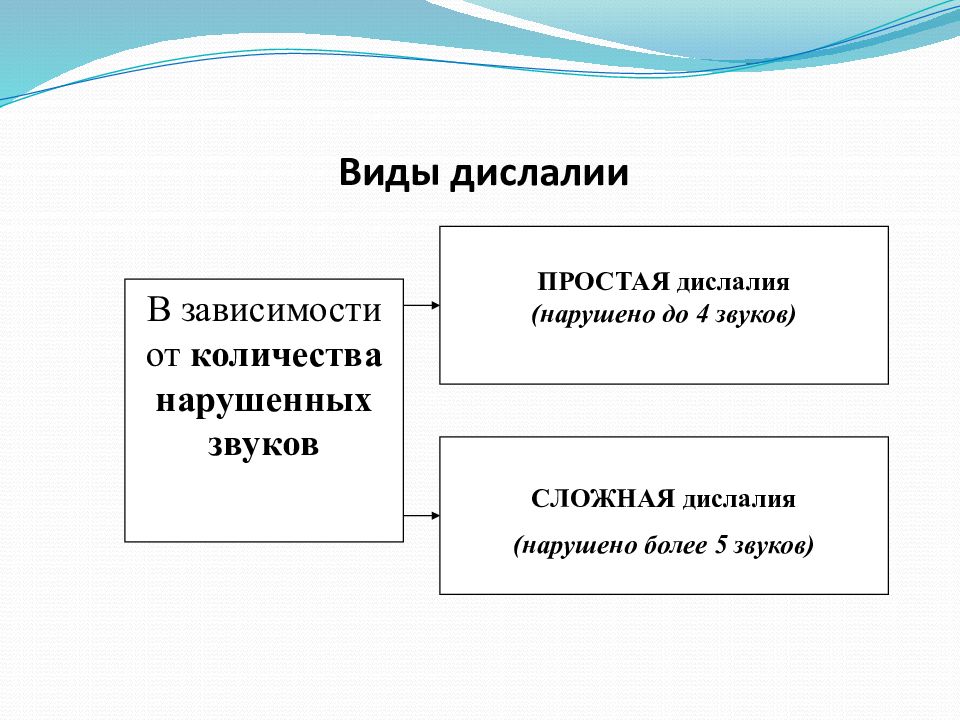

Слайд 13: Виды дислалии

В зависимости от количества нарушенных звуков ПРОСТАЯ дислалия (нарушено до 4 звуков) СЛОЖНАЯ дислалия (нарушено более 5 звуков)

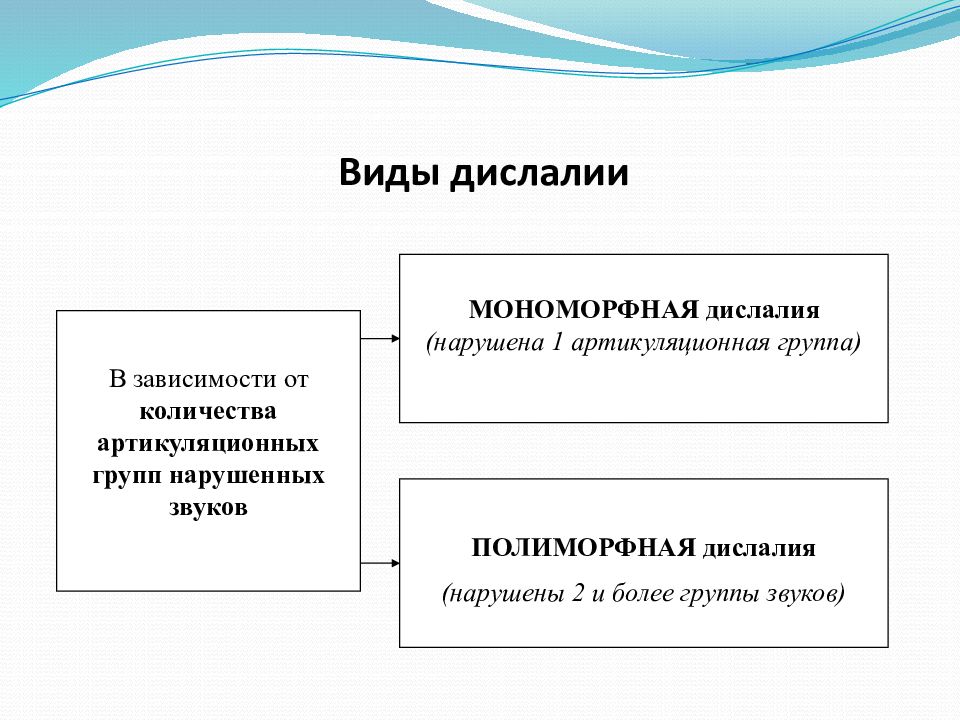

Слайд 14: Виды дислалии

В зависимости от количества артикуляционных групп нарушенных звуков МОНОМОРФНАЯ дислалия (нарушена 1 артикуляционная группа) ПОЛИМОРФНАЯ дислалия (нарушены 2 и более группы звуков)

Слайд 15: Виды дислалии

В зависимости от нарушения определенной группы звуков СИГМАТИЗМ (недостаток произношения свистящих и шипящих звуков) РОТАЦИЗМ (недостаток звуков [Р, Р’]) ЛАМБДАЦИЗМ (недостаток звуков [Л, Л’]) недостатки небных звуков : КАППАЦИЗМ (нарушение звуков [К, К’]), ГАММАЦИЗМ (нарушение звуков [Г, Г’]), ХИТИЗМ (нарушение звуков [Х, Х’]), ЙОТАЦИЗМ (нарушение звука [ j ]) нарушения озвончения нарушения смягчения

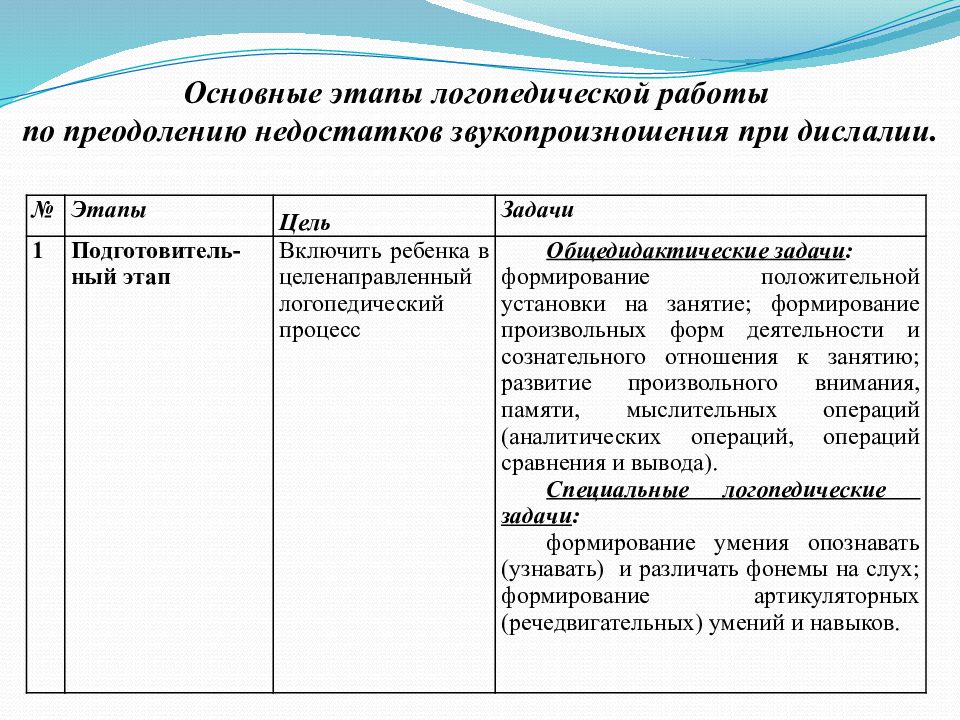

Слайд 16: Основные этапы логопедической работы по преодолению недостатков звукопроизношения при дислалии

№ Этапы Цель Задачи 1 Подготовитель-ный этап Включить ребенка в целенаправленный логопедический процесс Общедидактические задачи : формирование положительной установки на занятие; формирование произвольных форм деятельности и сознательного отношения к занятию; развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций (аналитических операций, операций сравнения и вывода). Специальные логопедические задачи : формирование умения опознавать (узнавать) и различать фонемы на слух; формирование артикуляторных ( речедвигательных ) умений и навыков.

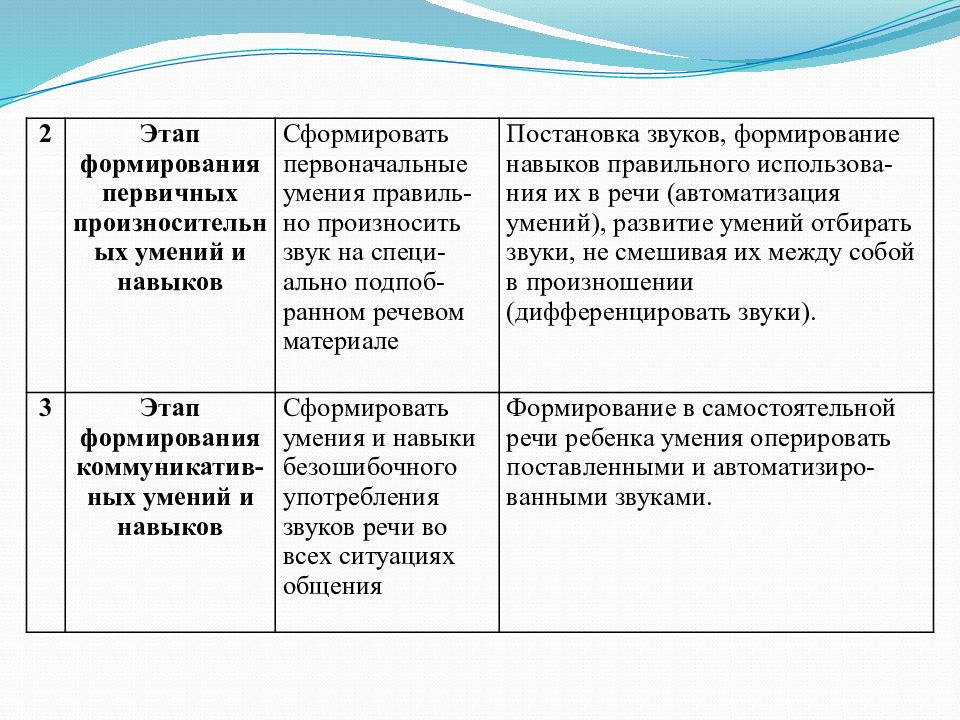

Слайд 17

2 Этап формирования первичных произносительных умений и навыков Сформировать первоначальные умения правиль-но произносить звук на специ-ально подпоб-ранном речевом материале Постановка звуков, формирование навыков правильного использова-ния их в речи (автоматизация умений), развитие умений отбирать звуки, не смешивая их между собой в произношении (дифференцировать звуки). 3 Этап формирования коммуникатив-ных умений и навыков Сформировать умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения Формирование в самостоятельной речи ребенка умения оперировать поставленными и автоматизиро-ванными звуками.

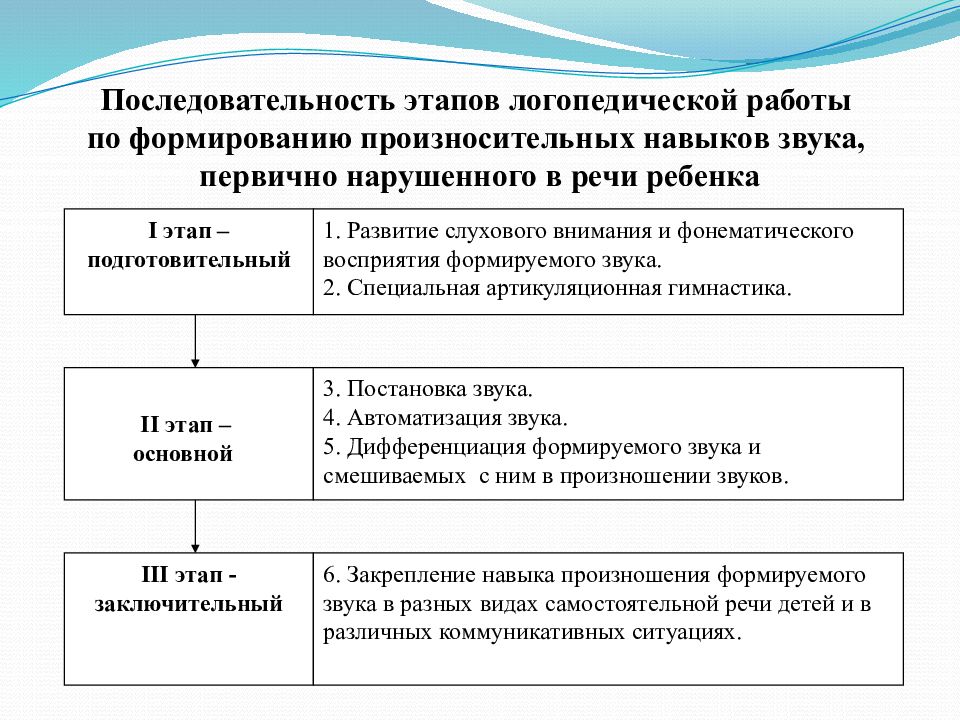

Слайд 18: Последовательность этапов логопедической работы по формированию произносительных навыков звука, первично нарушенного в речи ребенка

1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия формируемого звука. 2. Специальная артикуляционная гимнастика. I этап – подготовительный II этап – основной 3. Постановка звука. 4. Автоматизация звука. 5. Дифференциация формируемого звука и смешиваемых с ним в произношении звуков. III этап - заключительный 6. Закрепление навыка произношения формируемого звука в разных видах самостоятельной речи детей и в различных коммуникативных ситуациях.

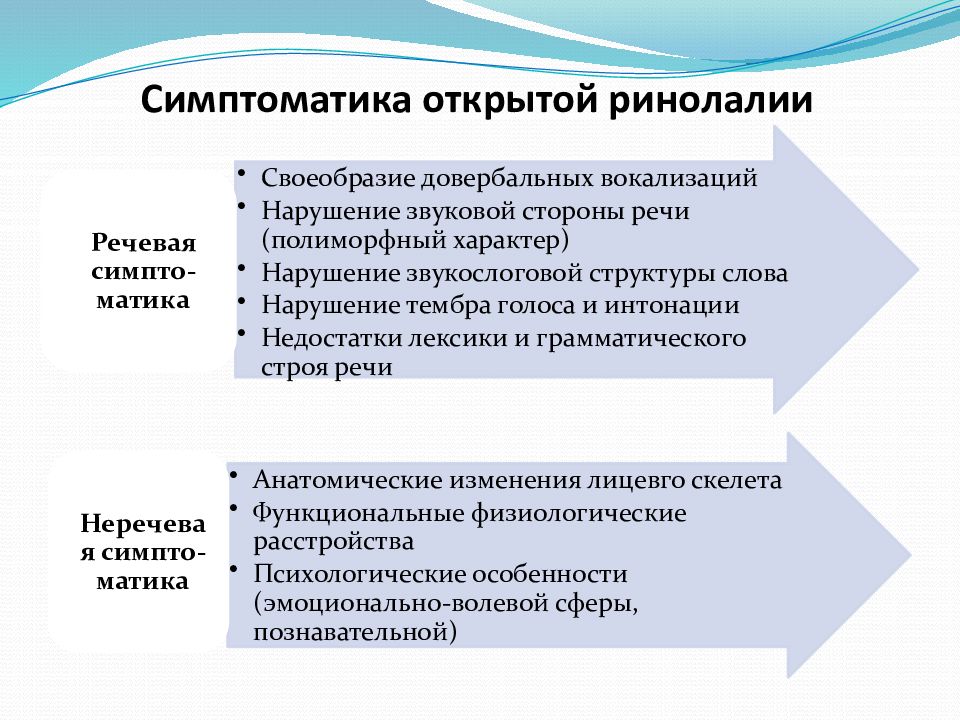

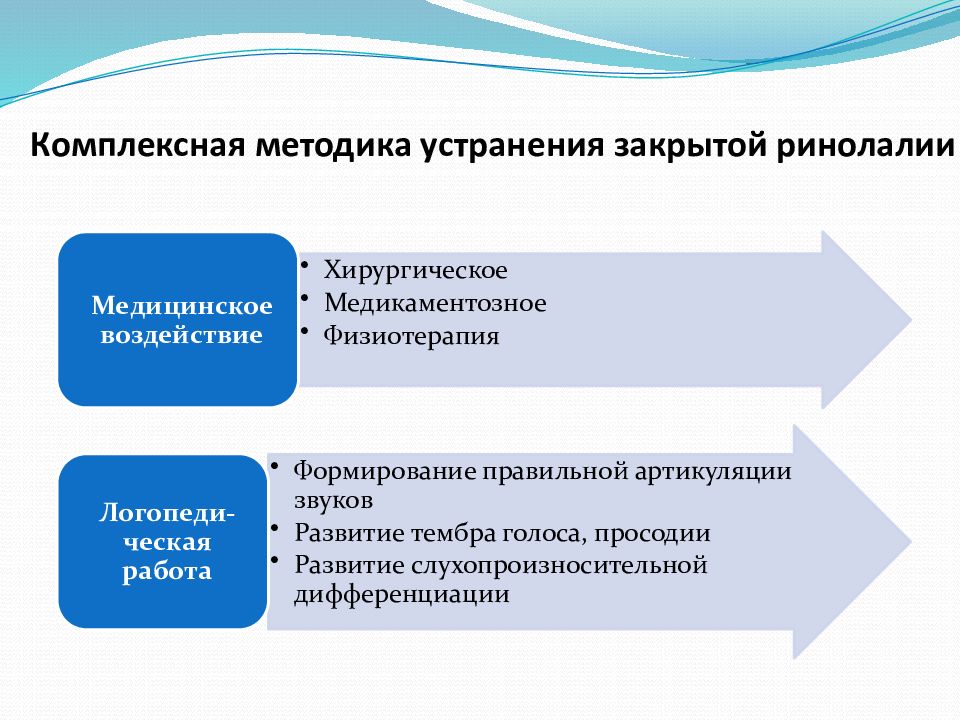

Слайд 19: Ринолалия (от греч. ринос-нос, лалия-речь ) – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. Ринофония – нарушение тембра голоса, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. По классификации Всемирной Организации Здравоохранения, ринолалия и ринофония причислены к голосовым расстройствам

Слайд 20

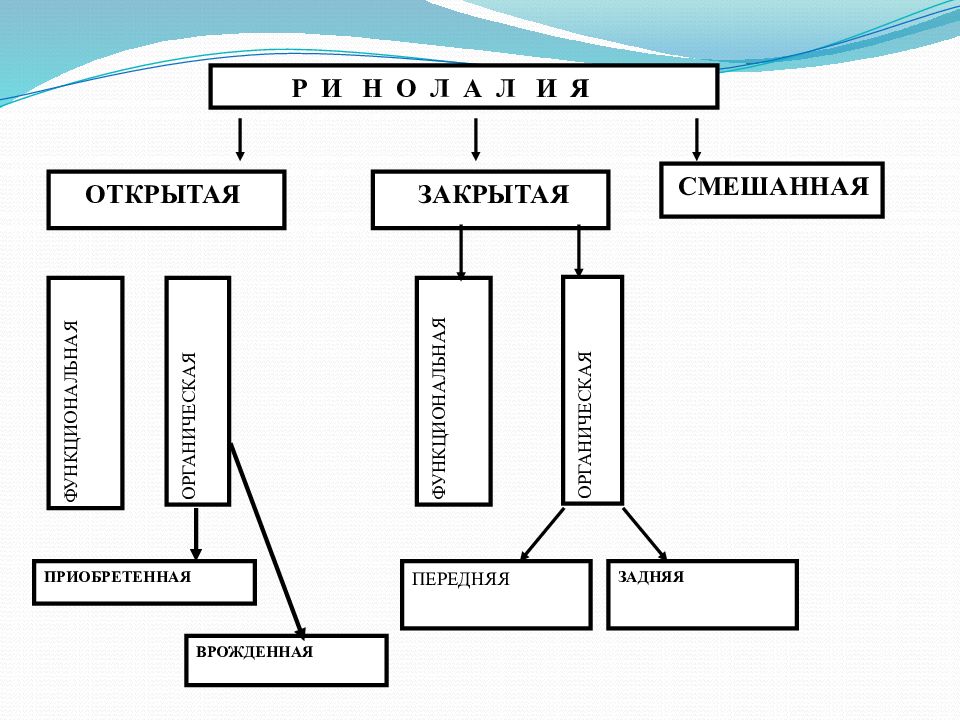

Р И Н О Л А Л И Я ОТКРЫТАЯ ЗАКРЫТАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЗАДНЯЯ ПРИОБРЕТЕННАЯ ВРОЖДЕННАЯ СМЕШАННАЯ

Слайд 22

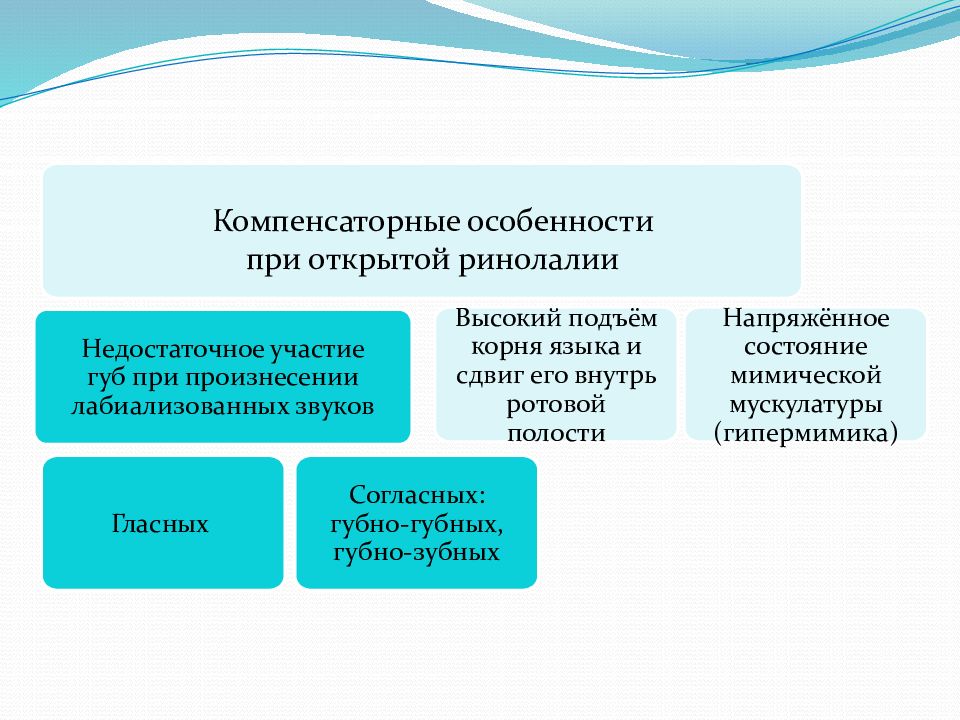

Недостаточное участие губ при произнесении лабиализованных звуков Гласных Согласных: губно-губных, губно-зубных Высокий подъём корня языка и сдвиг его внутрь ротовой полости Напряжённое состояние мимической мускулатуры ( гипермимика ) Компенсаторные особенности при открытой ринолалии

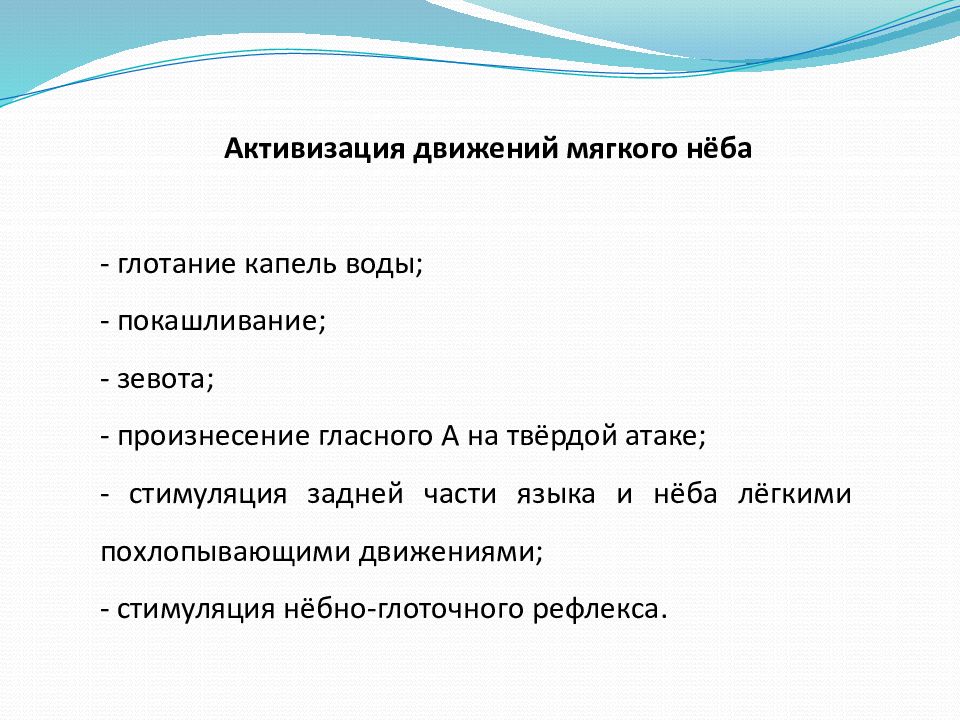

Слайд 24: Активизация движений мягкого нёба

- глотание капель воды; - покашливание; - зевота; - произнесение гласного А на твёрдой атаке; - стимуляция задней части языка и нёба лёгкими похлопывающими движениями; - стимуляция нёбно-глоточного рефлекса.

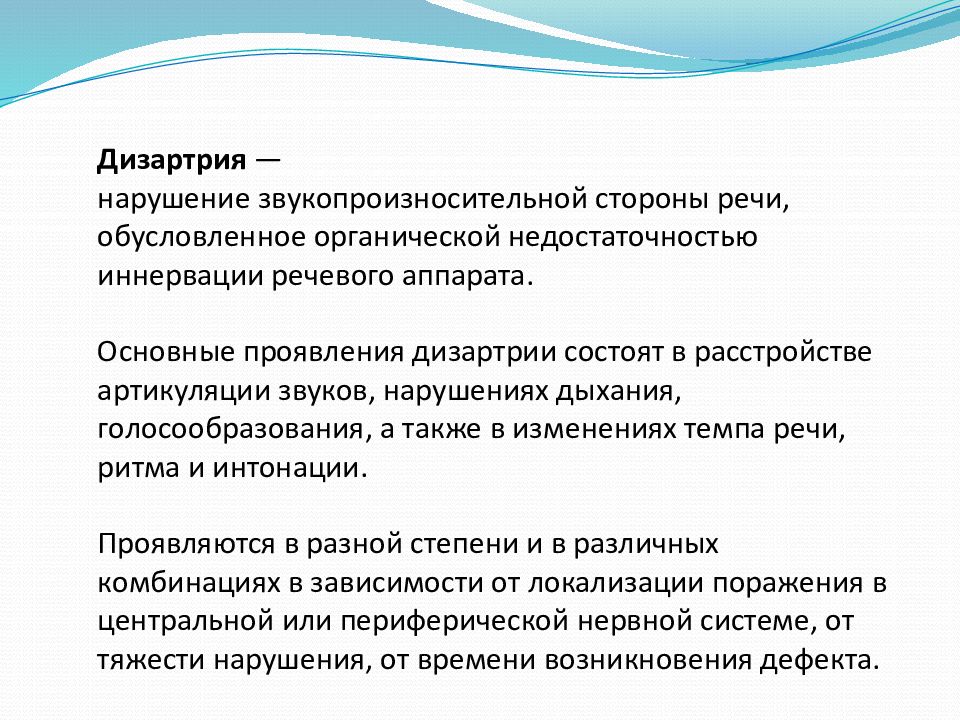

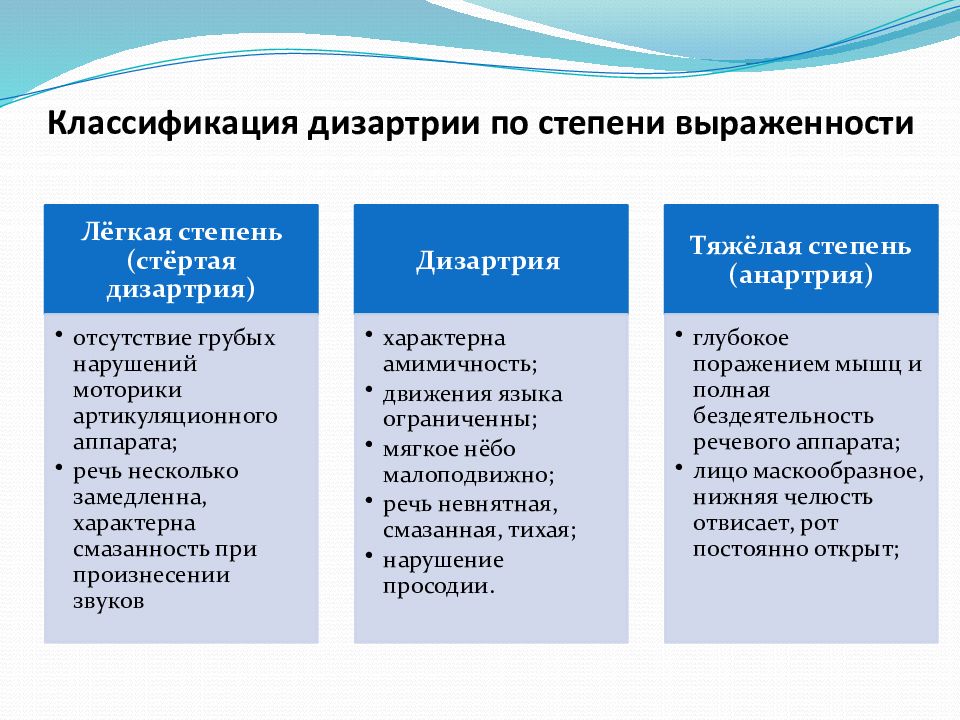

Слайд 26: Дизартрия — нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях дыхания, голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. П роявляются в разной степени и в различных комбинациях в зависимости от локализации поражения в центральной или периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта

Слайд 27: Причинами дизартрии являются: органические поражения ЦНС в результате воздействия различных неблагоприятных факторов на развивающийся мозг ребенка во внутриутробном и раннем периодах развития. Дизартрия – один из симптомов детского церебрального паралича

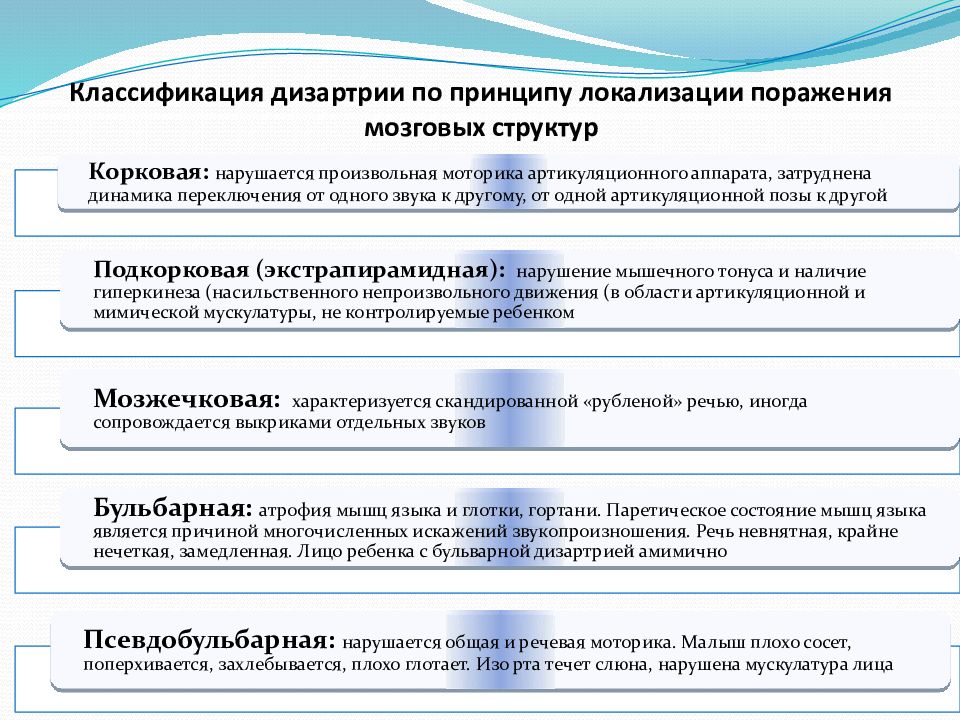

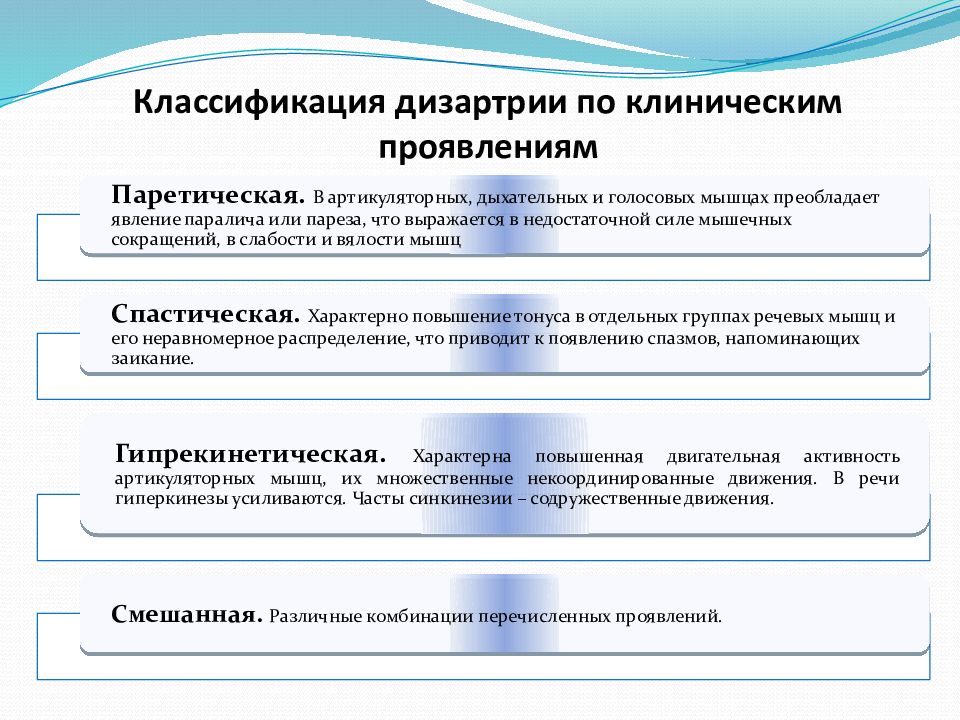

Слайд 28: Классификация дизартрии по принципу локализации поражения мозговых структур

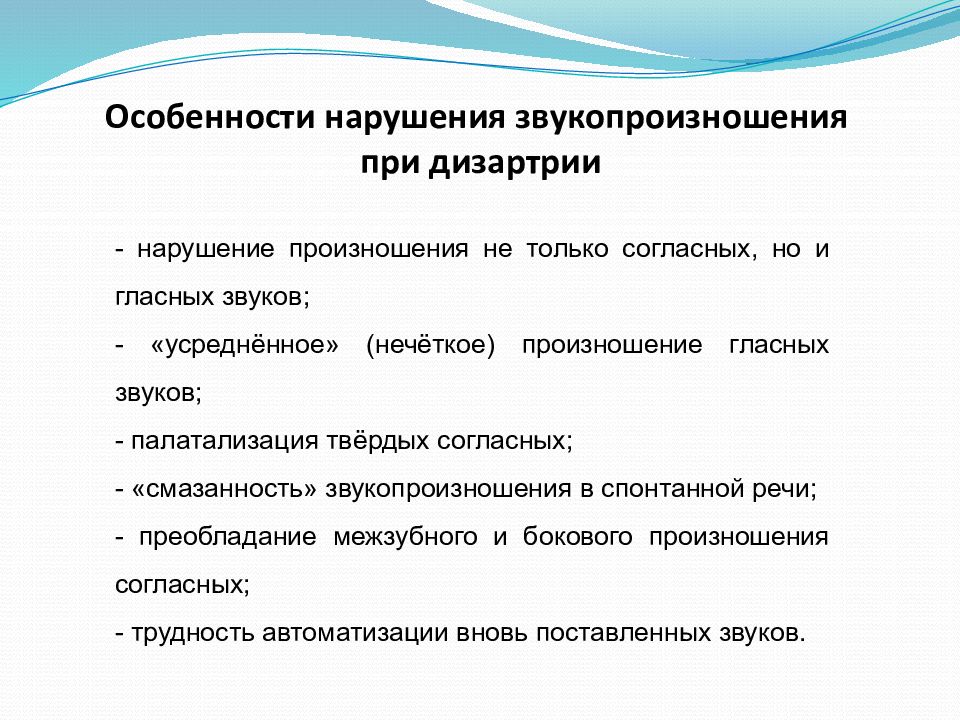

Слайд 31: Особенности нарушения звукопроизношения при дизартрии

- нарушение произношения не только согласных, но и гласных звуков; - «усреднённое» (нечёткое) произношение гласных звуков; - палатализация твёрдых согласных; - « смазанность » звукопроизношения в спонтанной речи; - преобладание межзубного и бокового произношения согласных; - трудность автоматизации вновь поставленных звуков.

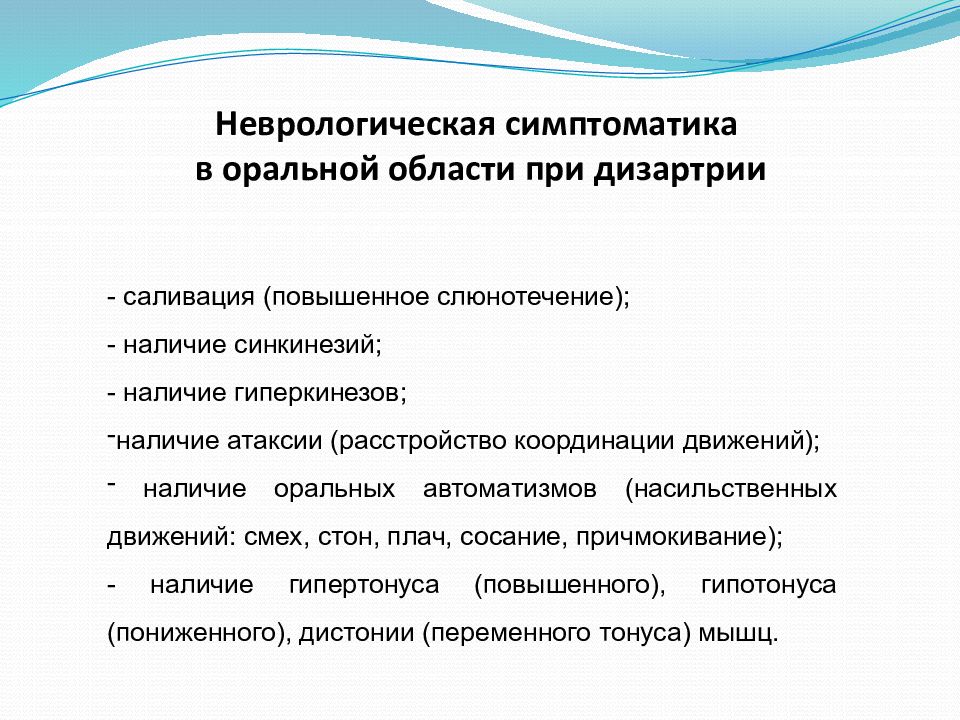

Слайд 32: Неврологическая симптоматика в оральной области при дизартрии

- саливация (повышенное слюнотечение); - наличие синкинезий ; - наличие гиперкинезов; наличие атаксии (расстройство координации движений); наличие оральных автоматизмов (насильственных движений: смех, стон, плач, сосание, причмокивание); - наличие гипертонуса (повышенного), гипотонуса (пониженного), дистонии (переменного тонуса) мышц.

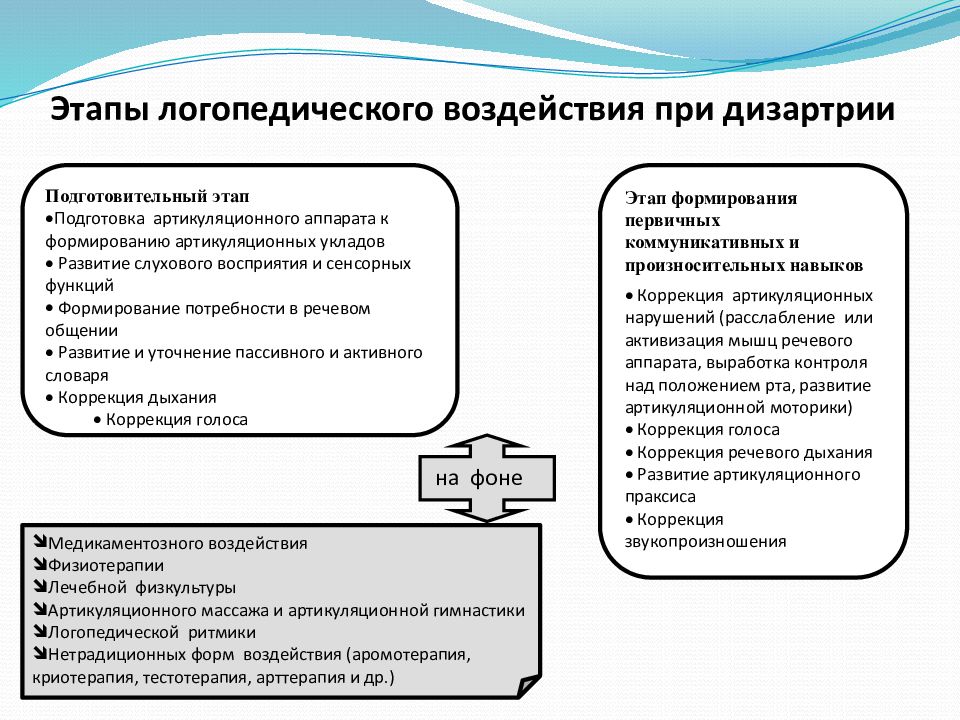

Слайд 34: Этапы логопедического воздействия при дизартрии

Подготовительный этап Подготовка артикуляционного аппарата к формированию артикуляционных укладов Развитие слухового восприятия и сенсорных функций Формирование потребности в речевом общении Развитие и уточнение пассивного и активного словаря Коррекция дыхания Коррекция голоса Этап формирования первичных коммуникативных и произносительных навыков Коррекция артикуляционных нарушений (расслабление или активизация мышц речевого аппарата, выработка контроля над положением рта, развитие артикуляционной моторики) Коррекция голоса Коррекция речевого дыхания Развитие артикуляционного праксиса Коррекция звукопроизношения на фоне Медикаментозного воздействия Физиотерапии Лечебной физкультуры Артикуляционного массажа и артикуляционной гимнастики Логопедической ритмики Нетрадиционных форм воздействия ( аромотерапия, криотерапия, тестотерапия, арттерапия и др. )