Первый слайд презентации: НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

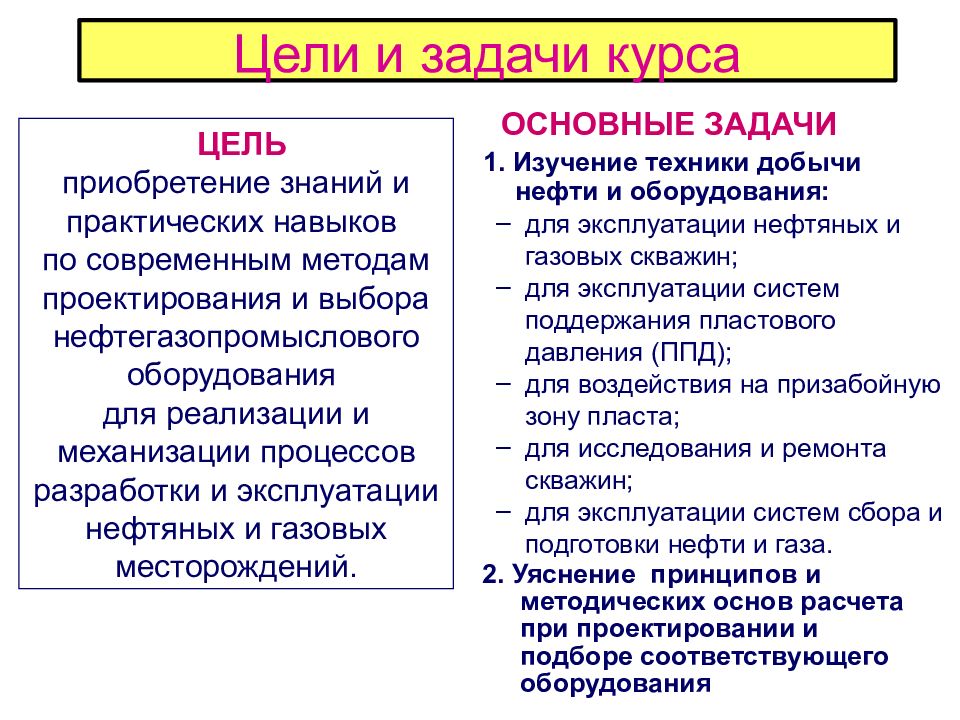

Слайд 2: Цели и задачи курса

для эксплуатации нефтяных и газовых скважин; для эксплуатации систем поддержания пластового давления (ППД); для воздействия на призабойную зону пласта; для исследования и ремонта скважин; для эксплуатации систем сбора и подготовки нефти и газа. ЦЕЛЬ приобретение знаний и практических навыков по современным методам проектирования и выбора нефтегазопромыслового оборудования для реализации и механизации процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 1. Изучение техники добычи нефти и оборудования: 2. Уяснение принципов и методических основ расчета при проектировании и подборе соответствующего оборудования

Слайд 3

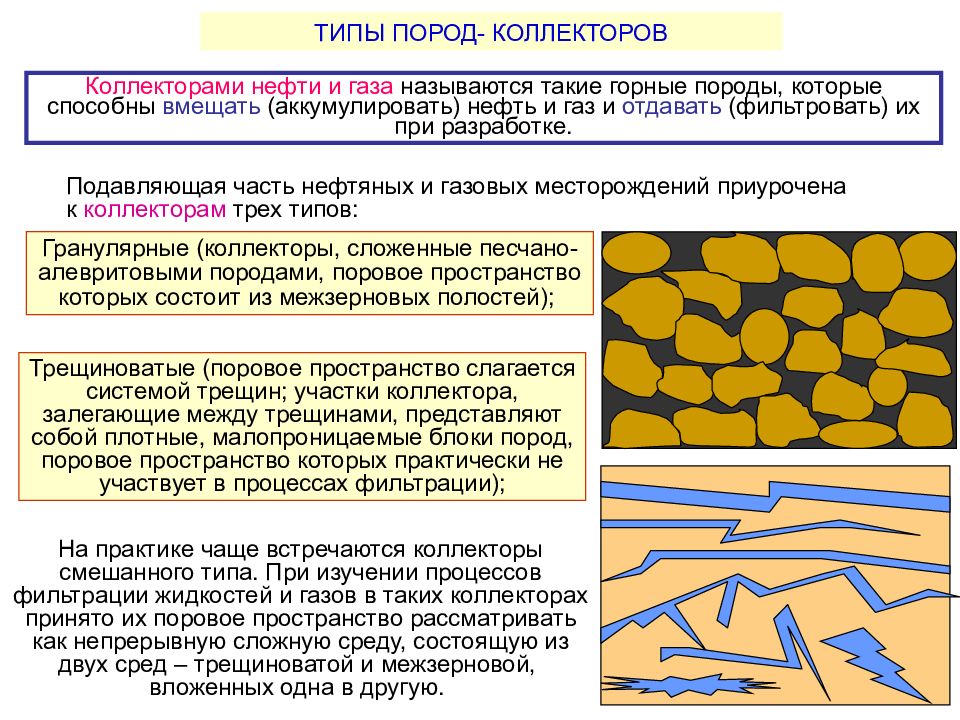

ТИПЫ ПОРОД- КОЛЛЕКТОРОВ Коллекторами нефти и газа называются такие горные породы, которые способны вмещать ( аккумулировать) нефть и газ и отдавать (фильтровать) их при разработке. Гранулярные (коллекторы, сложенные песчано-алевритовыми породами, поровое пространство которых состоит из межзерновых полостей); На практике чаще встречаются коллекторы смешанного типа. При изучении процессов фильтрации жидкостей и газов в таких коллекторах принято их поровое пространство рассматривать как непрерывную сложную среду, состоящую из двух сред – трещиноватой и межзерновой, вложенных одна в другую. Подавляющая часть нефтяных и газовых месторождений приурочена к коллекторам трех типов: Трещиноватые (поровое пространство слагается системой трещин; участки коллектора, залегающие между трещинами, представляют собой плотные, малопроницаемые блоки пород, поровое пространство которых практически не участвует в процессах фильтрации);

Слайд 4

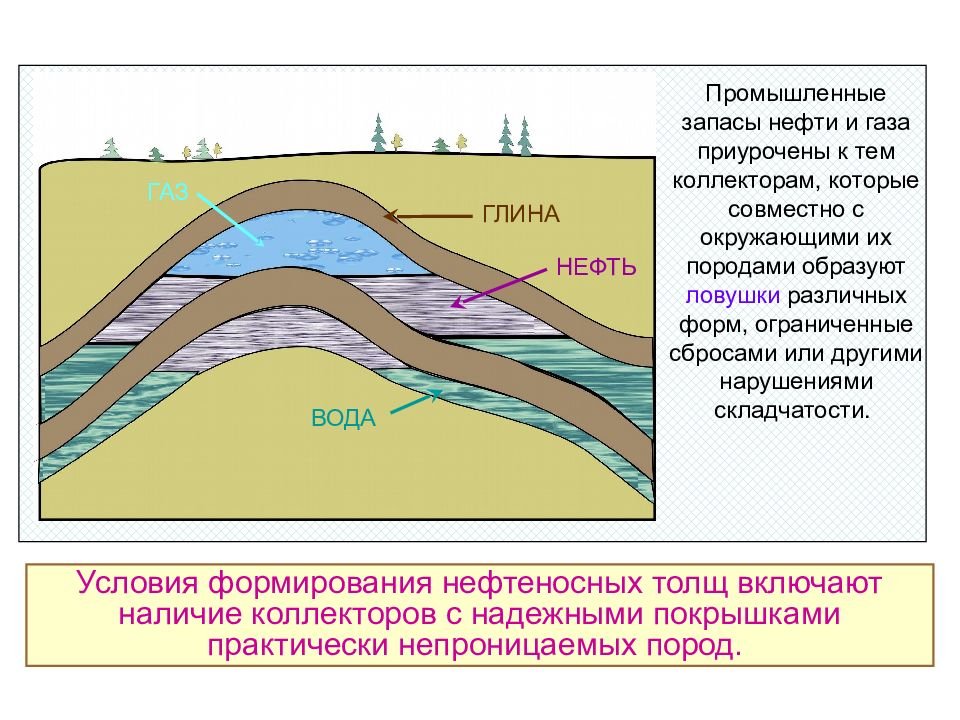

Условия формирования нефтеносных толщ включают наличие коллекторов с надежными покрышками практически непроницаемых пород. Промышленные запасы нефти и газа приурочены к тем коллекторам, которые совместно с окружающими их породами образуют ловушки различных форм, ограниченные сбросами или другими нарушениями складчатости. ГАЗ НЕФТЬ ВОДА ГЛИНА

Слайд 5

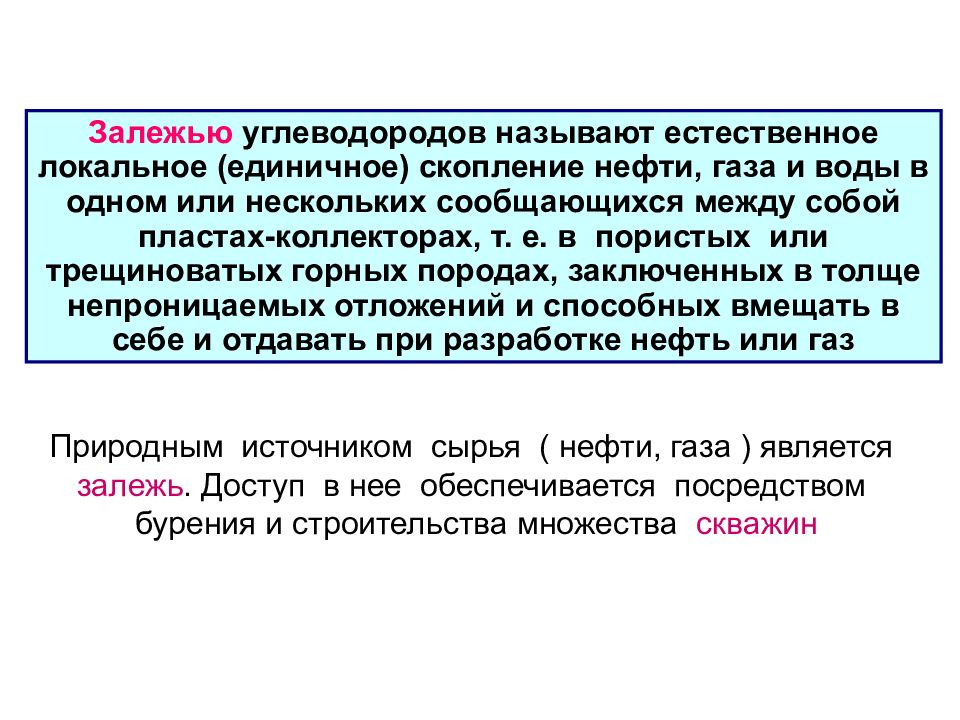

Залежью углеводородов называют естественное локальное (единичное) скопление нефти, газа и воды в одном или нескольких сообщающихся между собой пластах-коллекторах, т. е. в пористых или трещиноватых горных породах, заключенных в толще непроницаемых отложений и способных вмещать в себе и отдавать при разработке нефть или газ Природным источником сырья ( нефти, газа ) является залежь. Доступ в нее обеспечивается посредством бурения и строительства множества скважин

Слайд 6

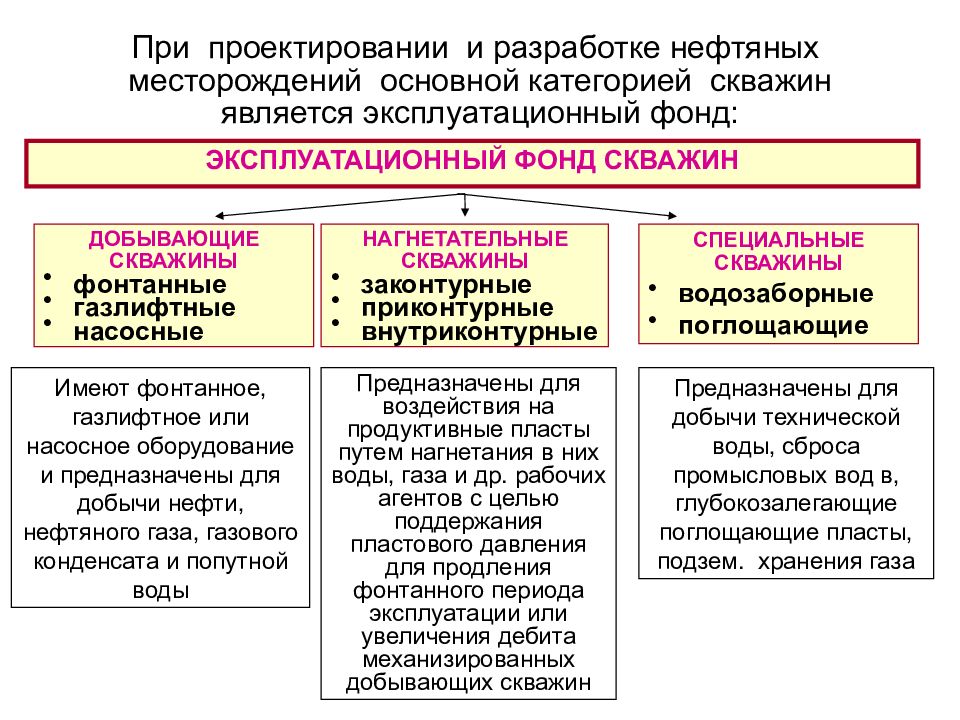

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФОНД СКВАЖИН Имеют фонтанное, газлифтное или насосное оборудование и предназначены для добычи нефти, нефтяного газа, газового конденсата и попутной воды Предназначены для воздействия на продуктивные пласты путем нагнетания в них воды, газа и др. рабочих агентов с целью поддержания пластового давления для продления фонтанного периода эксплуатации или увеличения дебита механизированных добывающих скважин Предназначены для добычи технической воды, сброса промысловых вод в, глубокозалегающие поглощающие пласты, подзем. хранения газа ДОБЫВАЮЩИЕ СКВАЖИНЫ фонтанные газлифтные насосные НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ законтурные приконтурные внутриконтурные СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ водозаборные поглощающие При проектировании и разработке нефтяных месторождений основной категорией скважин является эксплуатационный фонд:

Слайд 7

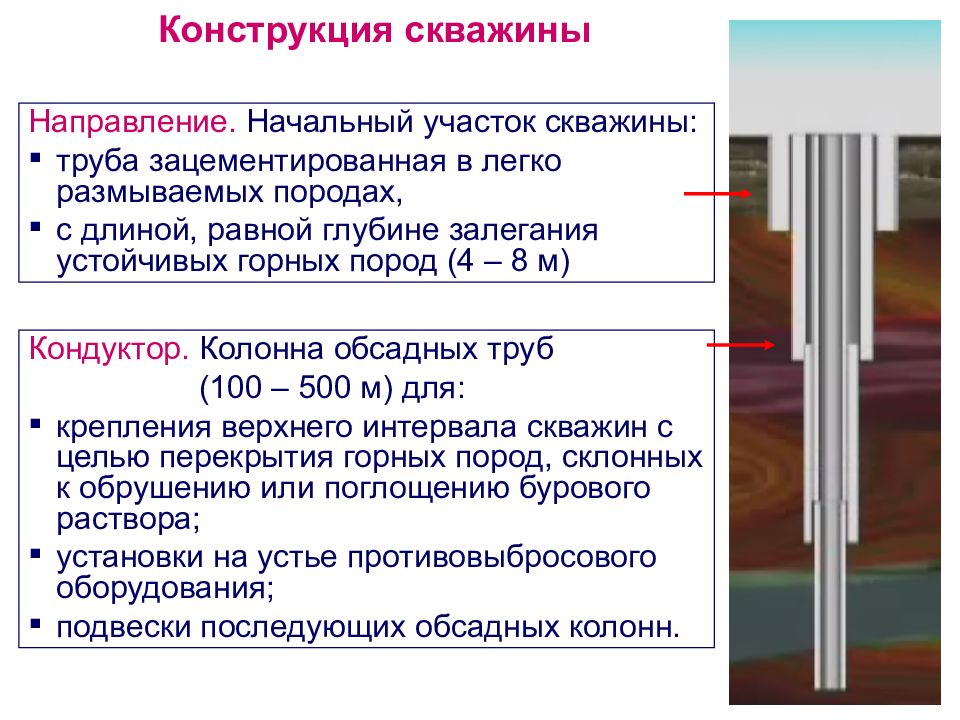

Направление. Начальный участок скважины: труба зацементированная в легко размываемых породах, с длиной, равной глубине залегания устойчивых горных пород (4 – 8 м) Кондуктор. Колонна обсадных труб (100 – 500 м) для: крепления верхнего интервала скважин с целью перекрытия горных пород, склонных к обрушению или поглощению бурового раствора; установки на устье противовыбросового оборудования; подвески последующих обсадных колонн. Конструкция скважины

Слайд 8

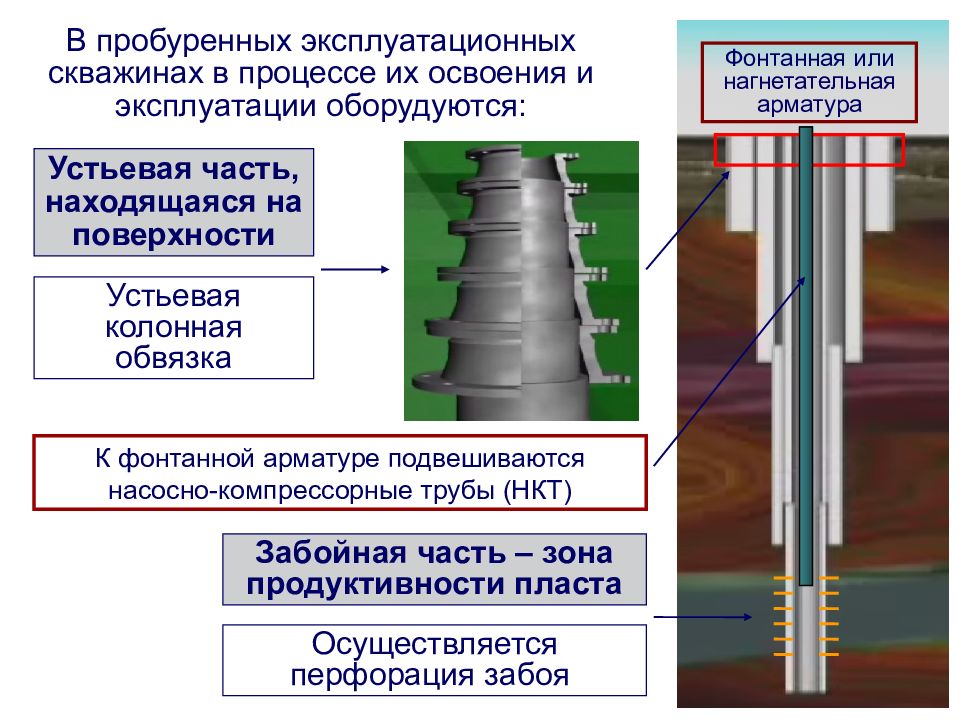

В пробуренных эксплуатационных скважинах в процессе их освоения и эксплуатации оборудуются: Фонтанная или нагнетательная арматура Забойная часть – зона продуктивности пласта Осуществляется перфорация забоя Устьевая колонная обвязка Устьевая часть, находящаяся на поверхности К фонтанной арматуре подвешиваются насосно-компрессорные трубы (НКТ)

Слайд 9

ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЕВОЙ КОЛОННОЙ ОБВЯЗКИ Герметизации пространства между обсадными колоннами скважины Контроля и измерения давления среды в межколонных пространствах Опрессовки фланцевых соединений Проведения цементирования скважины Др. технологических операций Устьевая колонная обвязка предназначена для:

Слайд 10

Колонная головка, содержащая трубодержатель и уплотнитель Запорные устройства и манометры на боковых отводах Однокорпусная колонная обвязка Обвязка для двух обсадных колонн Верхний стволовой присоединительный фланец Трубодержатель для колонны меньшего диаметра Нижний фланец для обвязки технической колонны большего диаметра Запорные устройства и манометры на боковых отводах

Слайд 11: ОБОРУДОВАНИЕ ЗАБОЕВ СКВАЖИН

Конструкция забоя скважины должна обеспечивать: Механическую устойчивость призабойной части пласта, предотвращение обрушения породы Эффективную гидродинамическую связь забоя скважины с нефтенасыщенным пластом Возможность дренирования всей нефтенасыщенной толщины пласта Доступ к забою скважин спускаемого оборудования Возможность избирательного воздействия на различные пропластки или на отдельные части (по толщине) монолитного пласта. Геологические и технологические условия разработки месторождений различны, поэтому существует несколько типовых конструкций оборудования забоев скважин

Слайд 12

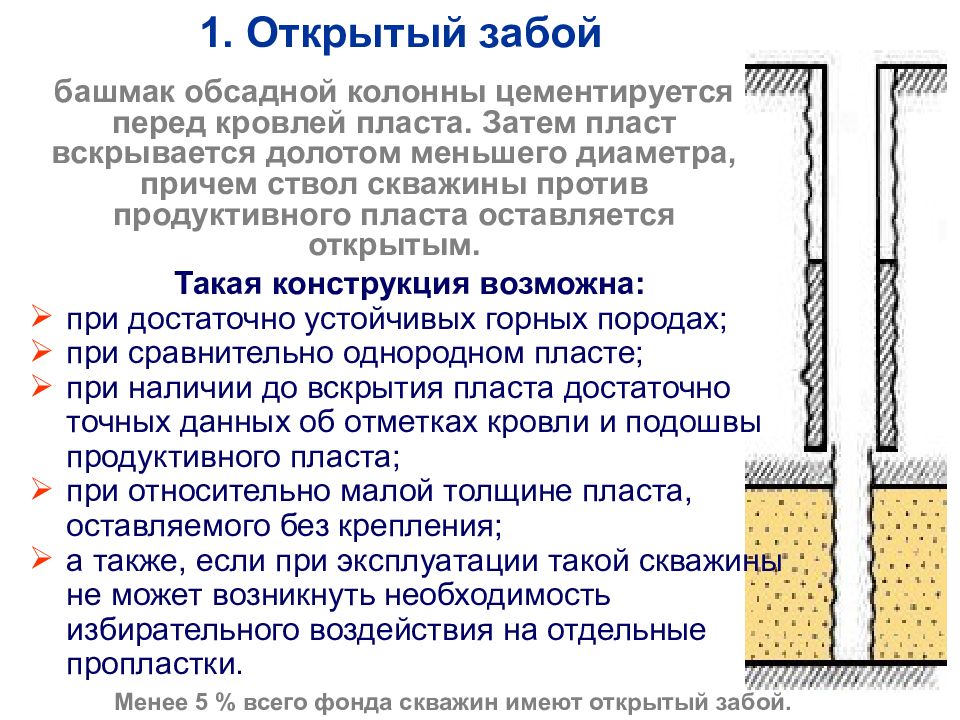

башмак обсадной колонны цементируется перед кровлей пласта. Затем пласт вскрывается долотом меньшего диаметра, причем ствол скважины против продуктивного пласта оставляется открытым. Такая конструкция возможна: при достаточно устойчивых горных породах; при сравнительно однородном пласте; при наличии до вскрытия пласта достаточно точных данных об отметках кровли и подошвы продуктивного пласта; при относительно малой толщине пласта, оставляемого без крепления; а также, если при эксплуатации такой скважины не может возникнуть необходимость избирательного воздействия на отдельные пропластки. 1. Открытый забой Менее 5 % всего фонда скважин имеют открытый забой.

Слайд 13

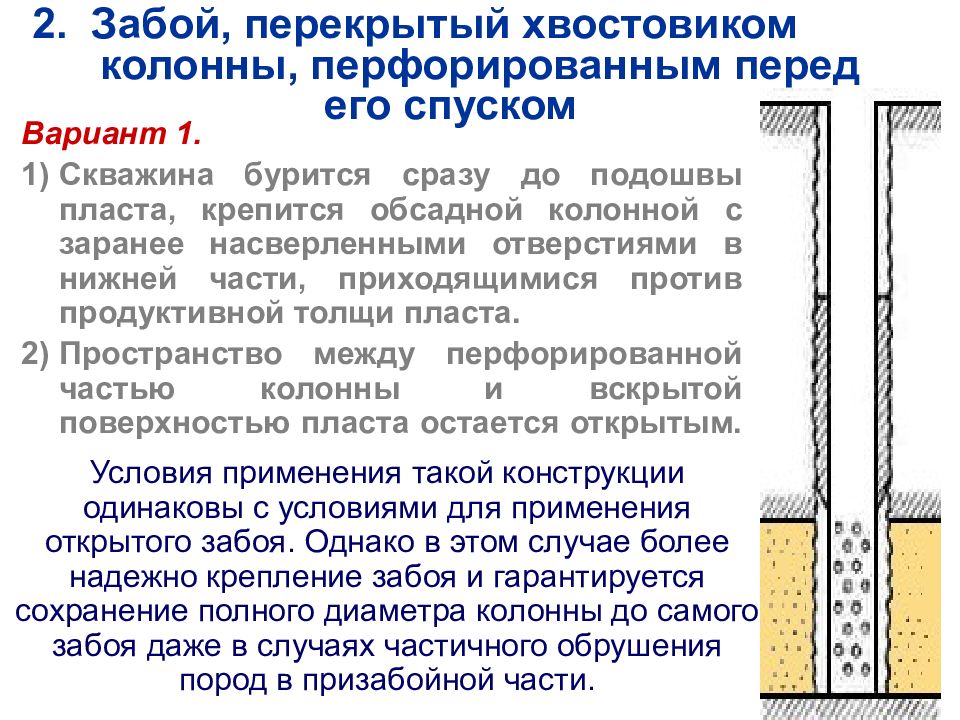

Вариант 1. Скважина бурится сразу до подошвы пласта, крепится обсадной колонной с заранее насверленными отверстиями в нижней части, приходящимися против продуктивной толщи пласта. Пространство между перфорированной частью колонны и вскрытой поверхностью пласта остается открытым. 2. Забой, перекрытый хвостовиком колонны, перфорированным перед его спуском Условия применения такой конструкции одинаковы с условиями для применения открытого забоя. Однако в этом случае более надежно крепление забоя и гарантируется сохранение полного диаметра колонны до самого забоя даже в случаях частичного обрушения пород в призабойной части.

Слайд 14

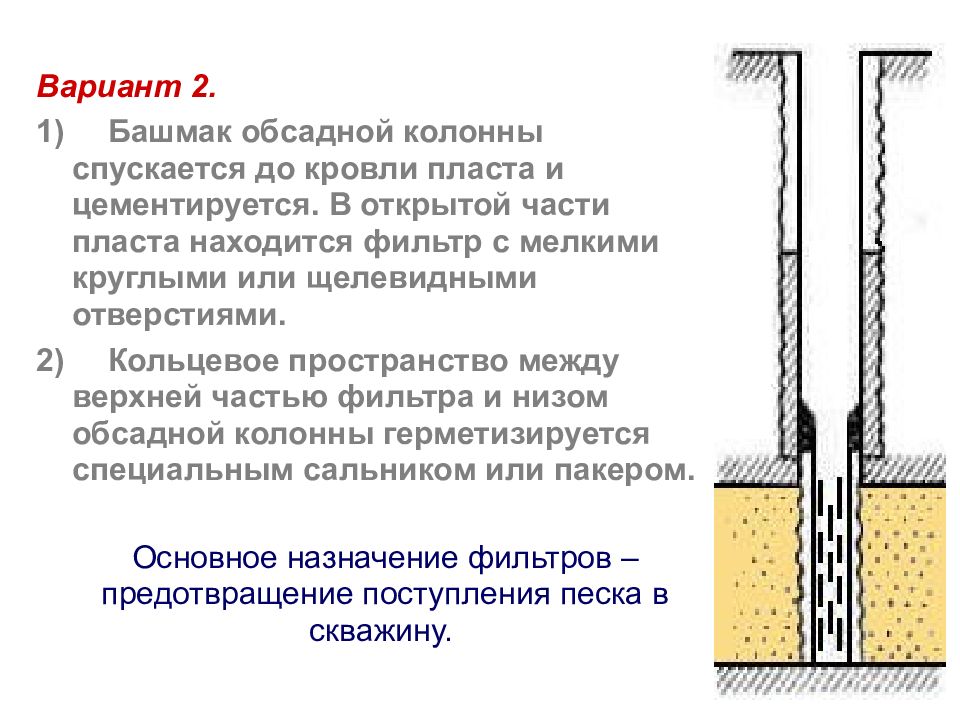

Вариант 2. Башмак обсадной колонны спускается до кровли пласта и цементируется. В открытой части пласта находится фильтр с мелкими круглыми или щелевидными отверстиями. Кольцевое пространство между верхней частью фильтра и низом обсадной колонны герметизируется специальным сальником или пакером. Основное назначение фильтров – предотвращение поступления песка в скважину.

Слайд 15

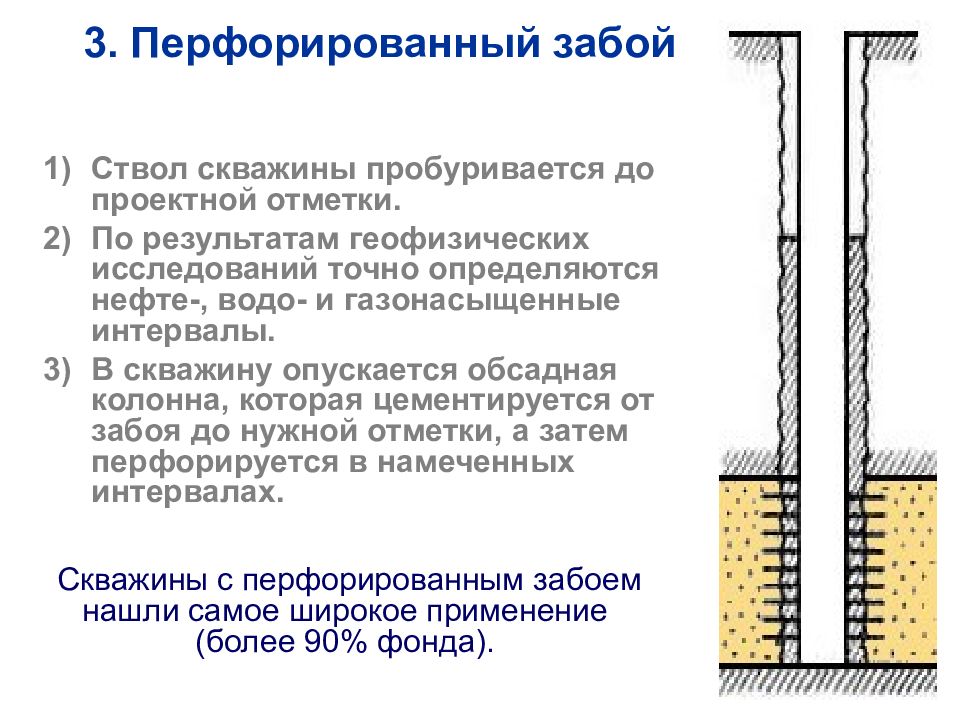

С твол скважины пробуривается до проектной отметки. По результатам геофизических исследований точно определяются нефте-, водо- и газонасыщенные интервалы. В скважину опускается обсадная колонна, которая цементируется от забоя до нужной отметки, а затем перфорируется в намеченных интервалах. 3. Перфорированный забой Скважины с перфорированным забоем нашли самое широкое применение (более 90% фонда).

Слайд 16

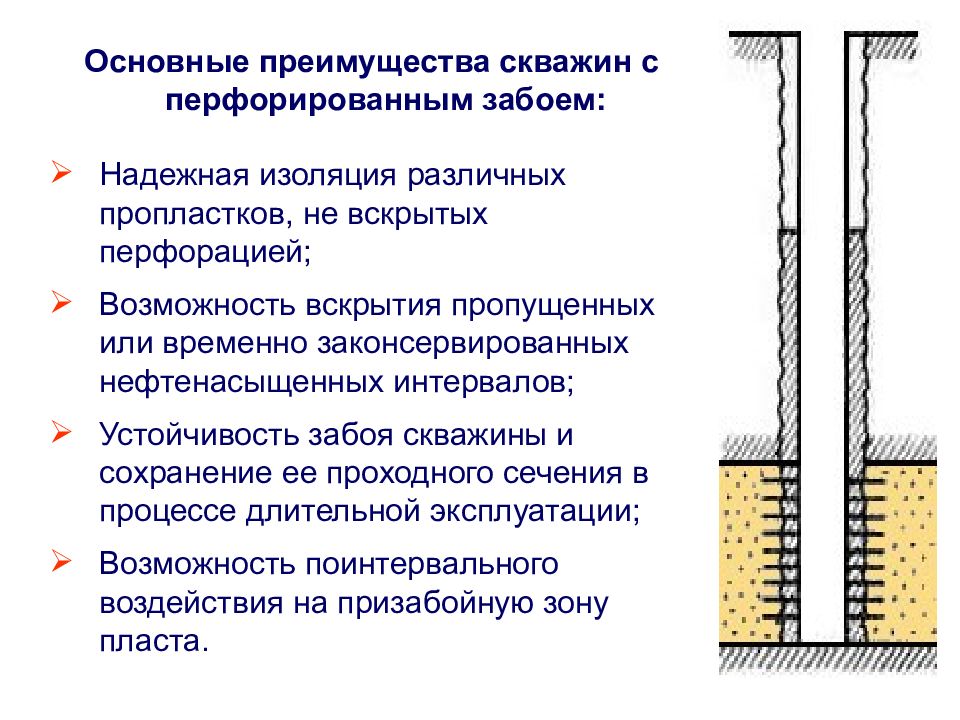

Надежная изоляция различных пропластков, не вскрытых перфорацией; Возможность вскрытия пропущенных или временно законсервированных нефтенасыщенных интервалов; Устойчивость забоя скважины и сохранение ее проходного сечения в процессе длительной эксплуатации; Возможность поинтервального воздействия на призабойную зону пласта. Основные преимущества скважин с перфорированным забоем:

Слайд 17

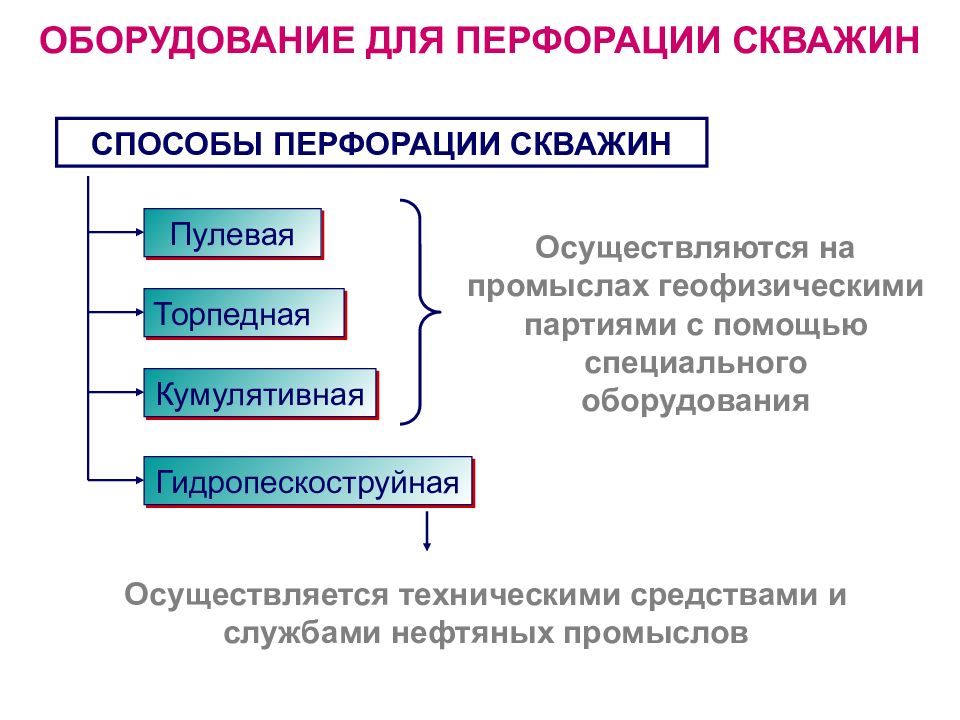

Пулевая Торпедная Кумулятивная Гидропескоструйная Осуществляются на промыслах геофизическими партиями с помощью специального оборудования Осуществляется техническими средствами и службами нефтяных промыслов ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СКВАЖИН СПОСОБЫ ПЕРФОРАЦИИ СКВАЖИН

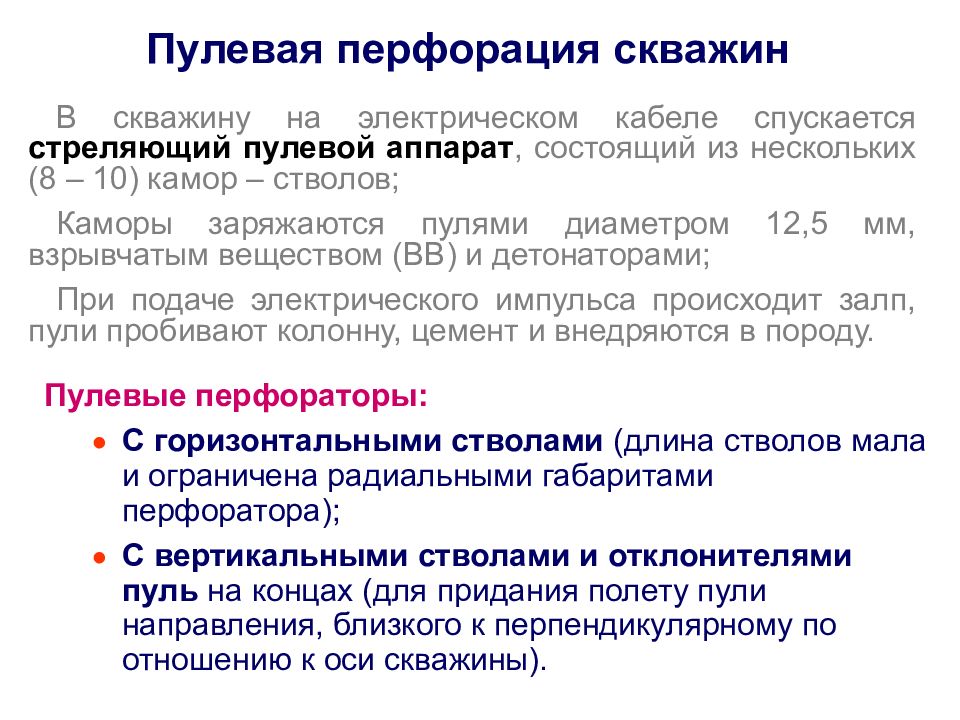

Слайд 18: Пулевая перфорация скважин

Пулевые перфораторы: С горизонтальными стволами (длина стволов мала и ограничена радиальными габаритами перфоратора); С вертикальными стволами и отклонителями пуль на концах (для придания полету пули направления, близкого к перпендикулярному по отношению к оси скважины). В скважину на электрическом кабеле спускается стреляющий пулевой аппарат, состоящий из нескольких (8 – 10) камор – стволов; Каморы заряжаются пулями диаметром 12,5 мм, взрывчатым веществом (ВВ) и детонаторами; При подаче электрического импульса происходит залп, пули пробивают колонну, цемент и внедряются в породу.

Слайд 19

Аппарат состоит из: Нескольких секций, каждая имеет каморы с ВВ; Коротких горизонтальных стволов, заряженных пулями и закрытых герметизирующими прокладками; Запальных устройств, срабатывающих при подаче по кабелю электрического тока. 1. Пулевой перфоратор ПБ-2 Технические характеристики: Давление газов в каморе – 2000 МПа Масса заряда ВВ одной каморы – 4 ÷ 5 г Длина перфорационных каналов – 65 ÷ 145 мм Диаметр канала в породе – 12 мм Максимальная толщина вскрываемого интервала пласта – 2.5 м

Слайд 20

Технические характеристики: Масса ВВ в одной каморе – 90 г Давление газов в каморах – 600 - 800 Мпа Длина перфорационных каналов в породе – 145 - 350 мм Диаметр каналов в породе – 20 мм Максимальная толщина вскрываемого интервала пласта – 2.5 м 2. Пулевой перфоратор с вертикально- криволинейными стволами ПВН-90 Аппарат состоит из: Нескольких секций, в каждой из которых имеется 4 длинных вертикальных ствола ( два направлены вверх и два вниз для компенсации реактивных сил ) и 2 каморы большого объема; Пуль, изготовленных из легированной стали, покрытых медью или свинцом для уменьшения трения; Желобков-отклонителей.

Слайд 21

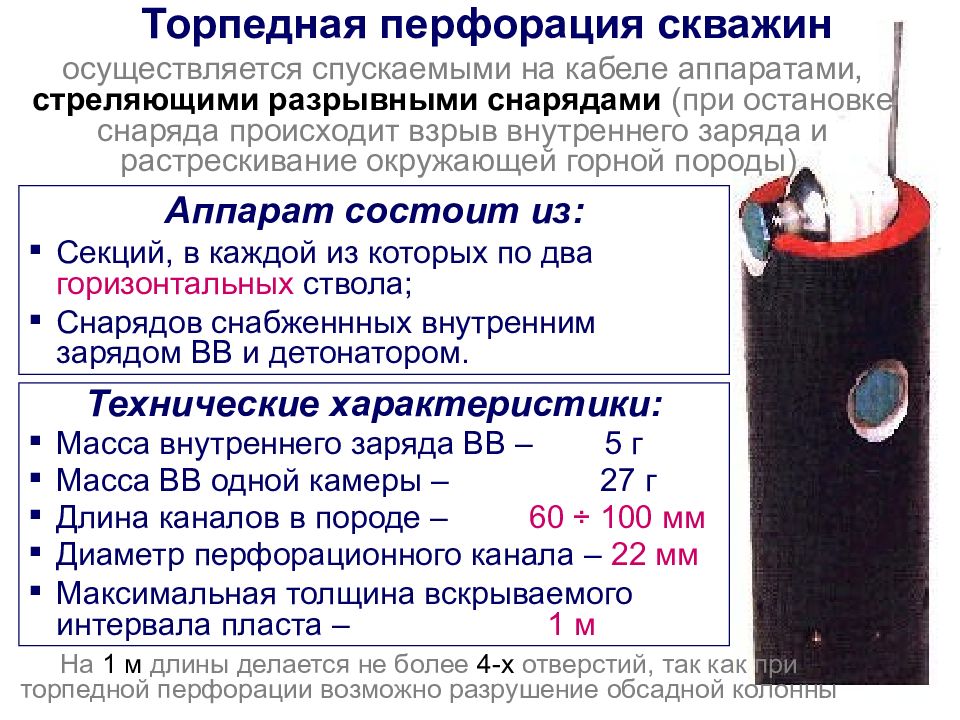

Аппарат состоит из: Секций, в каждой из которых по два горизонтальных ствола; Снарядов снабженнных внутренним зарядом ВВ и детонатором. Торпедная перфорация скважин осуществляется спускаемыми на кабеле аппаратами, стреляющими разрывными снарядами (при остановке снаряда происходит взрыв внутреннего заряда и растрескивание окружающей горной породы) Технические характеристики: Масса внутреннего заряда ВВ – 5 г Масса ВВ одной камеры – 27 г Длина каналов в породе – 60 ÷ 100 мм Диаметр перфорационного канала – 22 мм Максимальная толщина вскрываемого интервала пласта – 1 м На 1 м длины делается не более 4-х отверстий, так как при торпедной перфорации возможно разрушение обсадной колонны

Слайд 22: Кумулятивная перфорация скважин

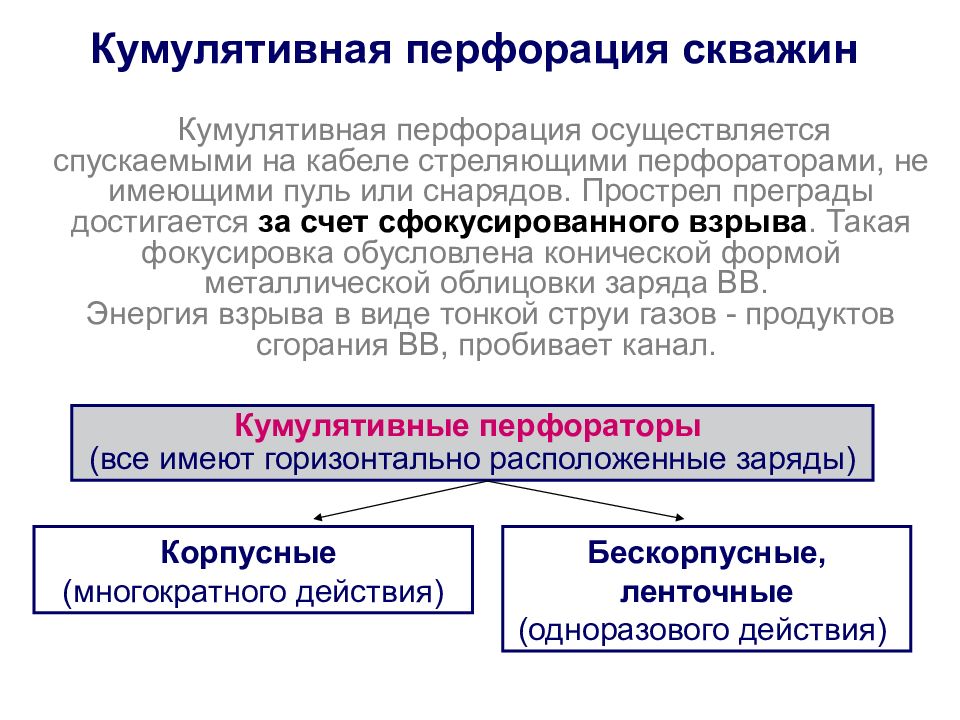

Кумулятивная перфорация осуществляется спускаемыми на кабеле стреляющими перфораторами, не имеющими пуль или снарядов. Прострел преграды достигается за счет сфокусированного взрыва. Такая фокусировка обусловлена конической формой металлической облицовки заряда ВВ. Энергия взрыва в виде тонкой струи газов - продуктов сгорания ВВ, пробивает канал. Корпусные (многократного действия) Бескорпусные, ленточные (одноразового действия) Кумулятивные перфораторы (все имеют горизонтально расположенные заряды)

Слайд 23

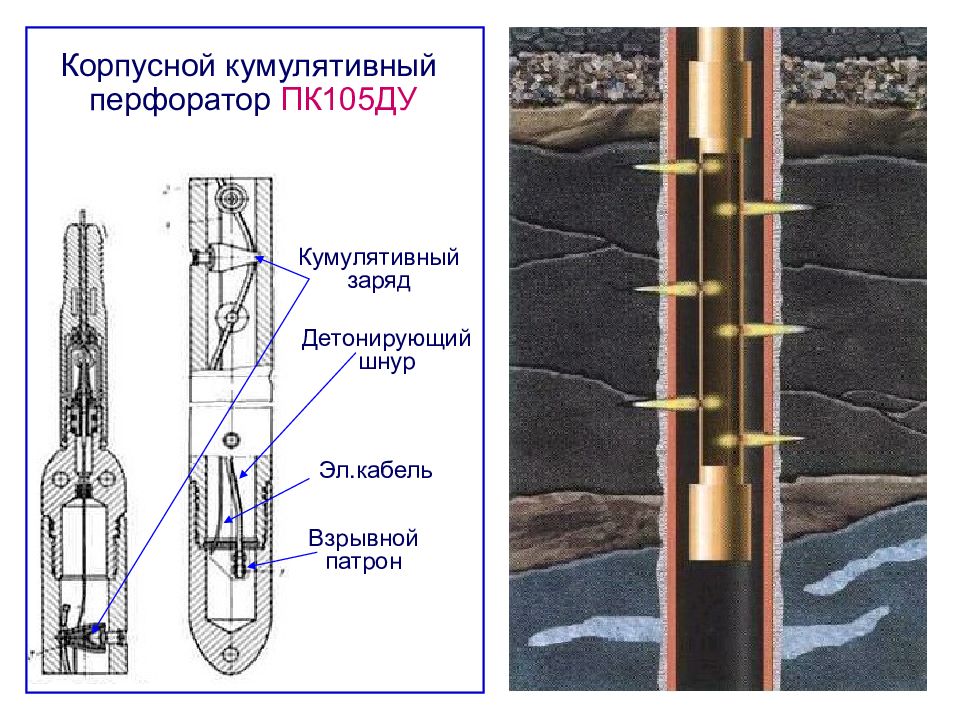

Корпусной кумулятивный перфоратор ПК105ДУ Взрывной патрон Детонирующий шнур Эл.кабель Кумулятивный заряд

Слайд 24

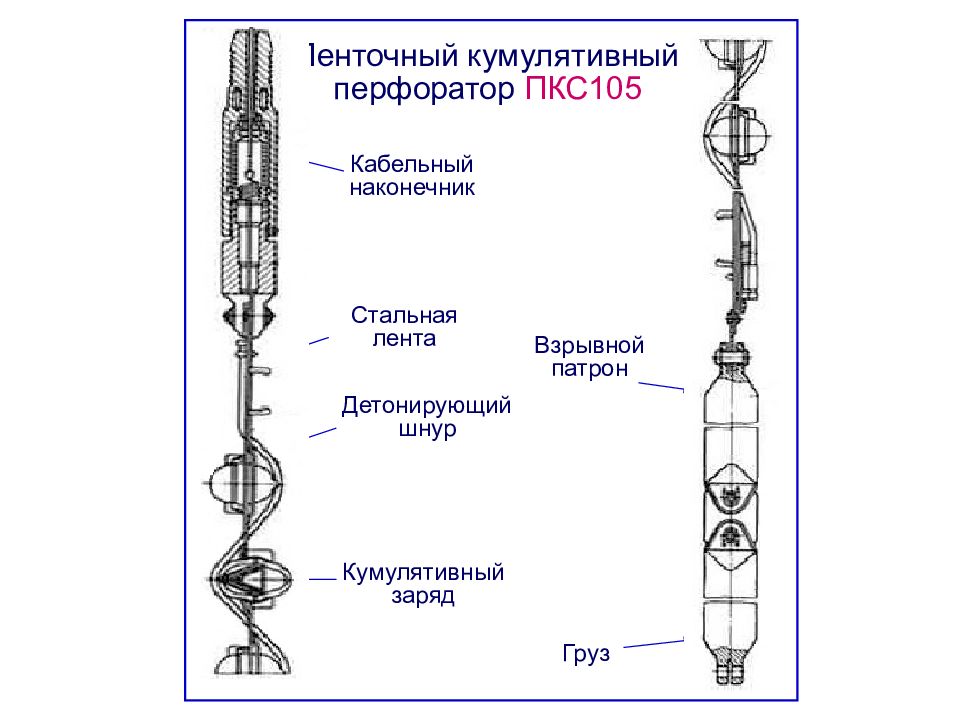

Ленточный кумулятивный перфоратор ПКС105 Кабельный наконечник Стальная лента Детонирующий шнур Кумулятивный заряд Взрывной патрон Груз

Слайд 25

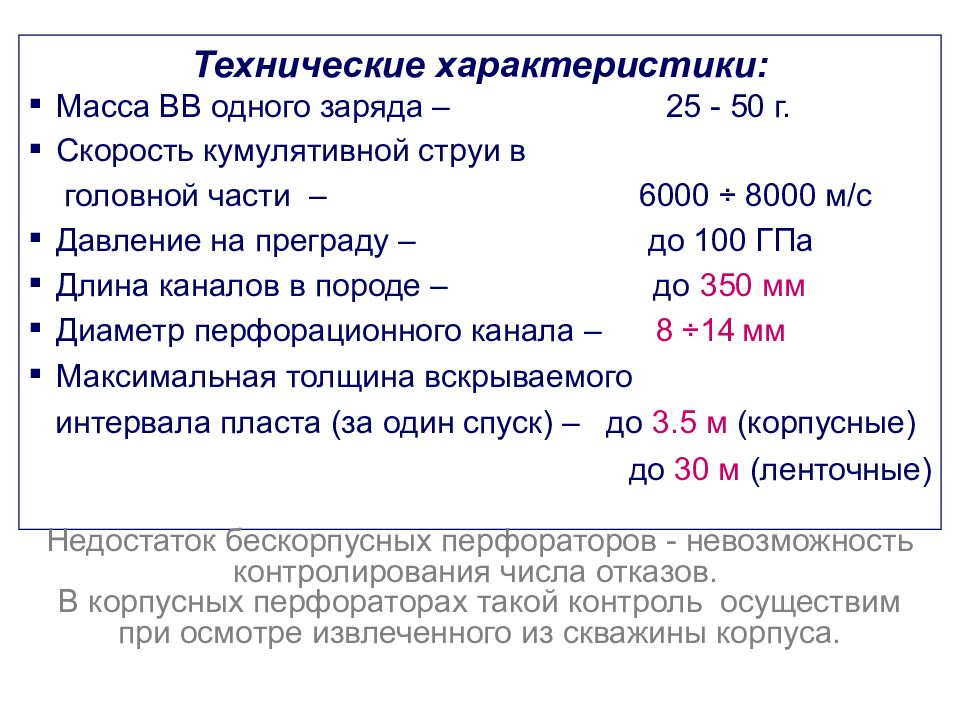

Технические характеристики: Масса ВВ одного заряда – 25 - 50 г. Скорость кумулятивной струи в головной части – 6000 ÷ 8000 м /c Давление на преграду – до 100 ГПа Длина каналов в породе – до 350 мм Диаметр перфорационного канала – 8 ÷ 14 мм Максимальная толщина вскрываемого интервала пласта (за один спуск) – до 3.5 м (корпусные) до 30 м (ленточные) Недостаток бескорпусных перфораторов - невозможность контролирования числа отказов. В корпусных перфораторах такой контроль осуществим при осмотре извлеченного из скважины корпуса.

Слайд 26: Гидропескоструйная перфорация

При гидропескоструйной перфорации (ГПП) разрушение преграды происходит в результате абразивного и гидромониторного воздействия на них высокоскоростных песчано-жидкостных струй, вылетающих из насадок пескоструйного перфоратора, прикрепленного к нижнему концу НКТ. Песчано-жидкостная смесь закачивается в НКТ насосными агрегатами высокого давления. При ГПП создание отверстий в колонне и образование канала в породе достигается за счет большой скорости песчано-жидкостной струи и высокого перепада давления. В породе вымывается каверна грушеобразной формы, обращенной узким конусом к перфорационному отверстию в колонне. Размеры каверны зависят от прочности горных пород, продолжительности воздействия и мощности песчано-жидкостной струи.

Слайд 27

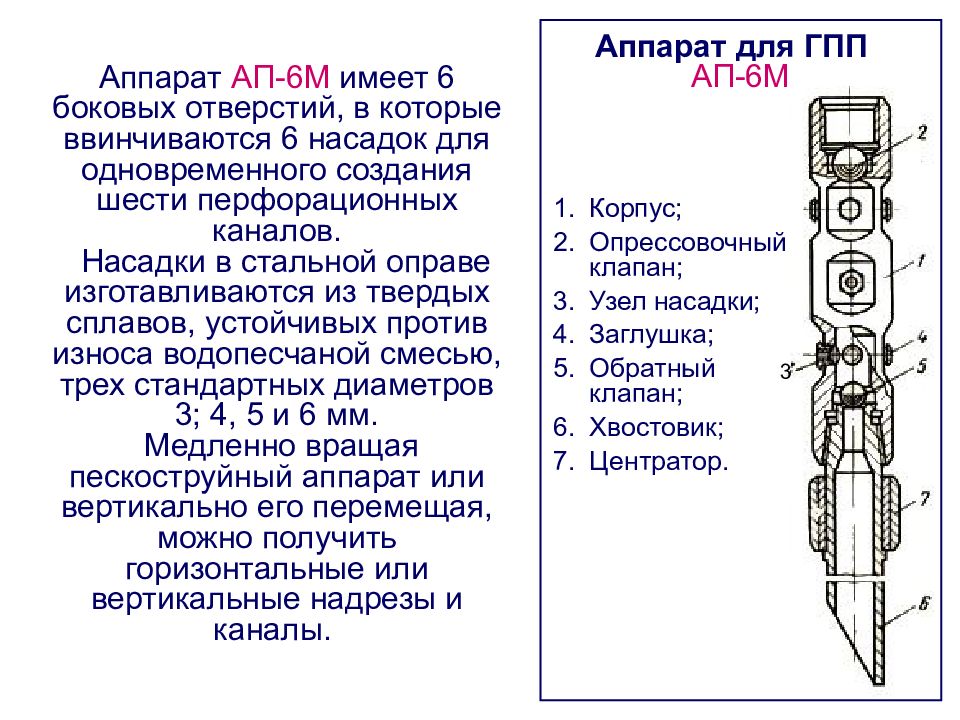

Аппарат для ГПП АП-6М Корпус; Опрессовочный клапан; Узел насадки; Заглушка; Обратный клапан; Хвостовик; Центратор. 3 Аппарат АП-6М имеет 6 боковых отверстий, в которые ввинчиваются 6 насадок для одновременного создания шести перфорационных каналов. Насадки в стальной оправе изготавливаются из твердых сплавов, устойчивых против износа водопесчаной смесью, трех стандартных диаметров 3; 4, 5 и 6 мм. Медленно вращая пескоструйный аппарат или вертикально его перемещая, можно получить горизонтальные или вертикальные надрезы и каналы.

Последний слайд презентации: НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

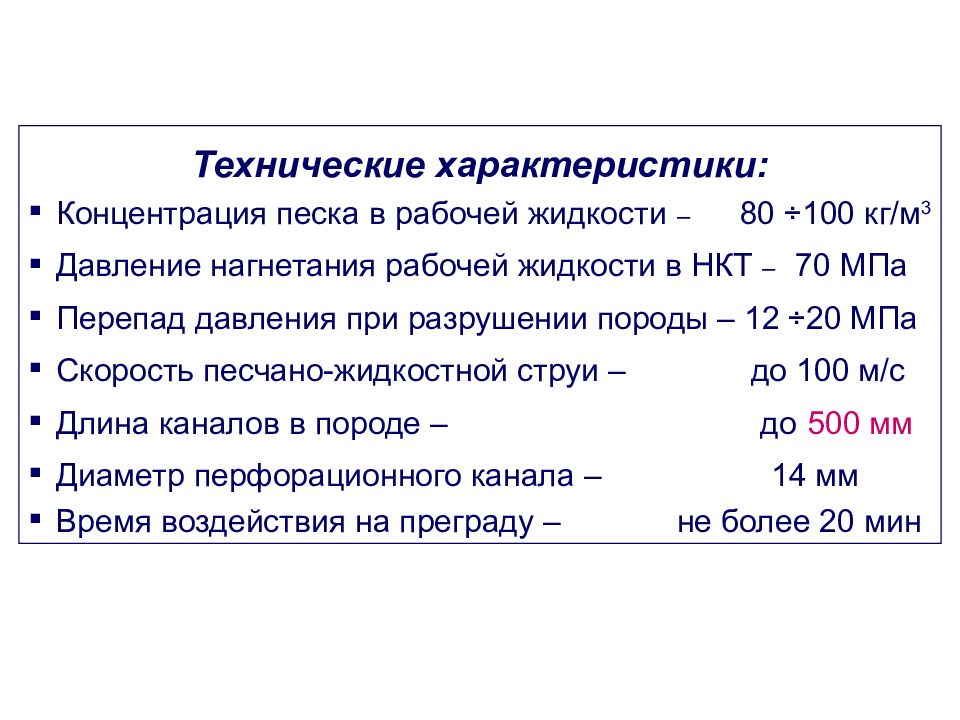

Технические характеристики: Концентрация песка в рабочей жидкости – 80 ÷ 100 кг/м 3 Давление нагнетания рабочей жидкости в НКТ – 70 МПа Перепад давления при разрушении породы – 12 ÷ 20 МПа Скорость песчано-жидкостной струи – до 100 м / с Длина каналов в породе – до 500 мм Диаметр перфорационного канала – 14 мм Время воздействия на преграду – не более 20 мин