Первый слайд презентации: Соляно-кислотная обработка ПЗП

Проверила : Молдабаева Г.Ж. Выполнили : Мамбетов А., Куанышбаева Э., Омарова А.

Слайд 4: Оборудование для кислотной обработки

Для кислотной обработки нефтяных и газовых скважин разработано специальное транспортное и насосное оборудование. Растворы кислоты перевозят на промысел в автоцистернах емкостью от 500 до 3500 гал. (2—13м 3 ). Химические добавки замешиваются в кислоту во время заправки цистерны. Насосы, установленные на грузовых автомобилях, используются для подачи кислоты через скважину в продуктивный пласт (рис..1). Бензиновые или дизельные моторы насосов могут развивать гидравлическую мощность до 1000 л.с. Эти большие мощности необходимы, для того чтобы заставить кислоту проникать в поры породы против естественного давления в пласте.

Слайд 5: Методики обработки. Два основных типа кислотной обработки - неконтролируемый и контролируемый метод

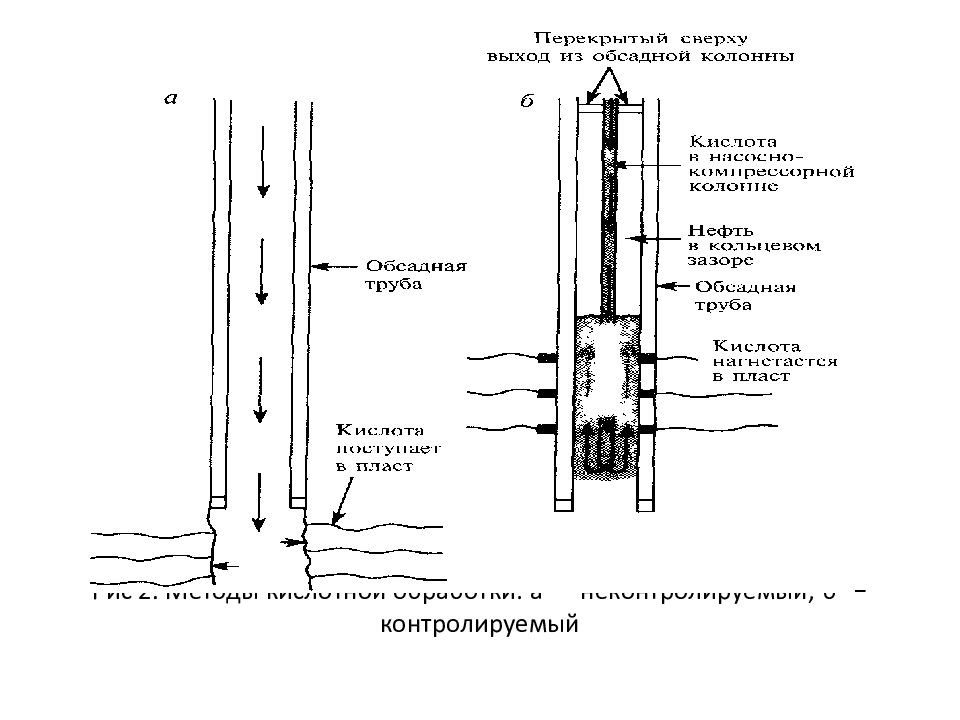

При неконтролируемой обработке вниз по обсадной колонне сначала закачивается раствор кислоты, затем достаточное количество жидкости, чтобы вытеснить кислоту в пласт. Этот метод может осуществляться с насосно-компрессорной колонной или без нее и наиболее применим в скважинах с одной продуктивной зоной, в нагнетательных скважинах или скважинах для утилизации рассола, в газовых скважинах низкого давления или низкопродуктивных скважинах. Его достоинства — экономия времени и средств, а также легкое удаление продуктов реакции из продуктивного пласта. Недостатком метода является отсутствие контроля над тем, куда направится кислота. Жидкость для воздействия на пласт может быть потеряна на непродуктивной зоне

Слайд 6: Методика обработки приведена ниже

• удалить жидкость из скважины свабированием ( поршневанием ) или тартанием (откачиванием); • закачать кислоту в скважину; если жидкость не была удалена, ее следует нагнетать в пласт перед кислотой; • вслед за кислотой подать достаточное количество вытесняющей жидкости, чтобы заставить всю кислоту проникнуть в пласт; давление, создаваемое для нагнетания кислоты в пласт, определяется мощностью и производительностью наземных насосов; • по истечении времени, достаточного для окончания реакции, удалить отработанную кислоту, содержащую продукты реакции, свабированием, тартанием, откачиванием насосом или, если забойное давление достаточно велико, фонтанированием из скважины.

Слайд 7: Контролируемая кислотная обработка

При обычной контролируемой кислотной обработке насосно-компрессорная колонна должна оставаться в скважине и должна существовать возможность заполнения скважины жидкостью. Насосно-компрессорная колонна устанавливается ниже продуктивной зоны. Сначала скважина заполняется нефтью, затем поступает кислота в количестве, достаточном для вытеснения нефти из насосно-компрессорной колонны, включая кольцевой объем над продуктивной толщей. Как только кислота оказывается на уровне продуктивного пласта, выход обсадной колонны перекрывается. Кислота закачивается по насосно-компрессорной колонне и продавливается в пласт. За ней следует достаточное количество вытесняющей жидкости для очистки насосно-компрессорной колонны и ствола скважины

Слайд 8: Рис 2. Методы кислотной обработки: а — неконтролируемый; б — контролируемый

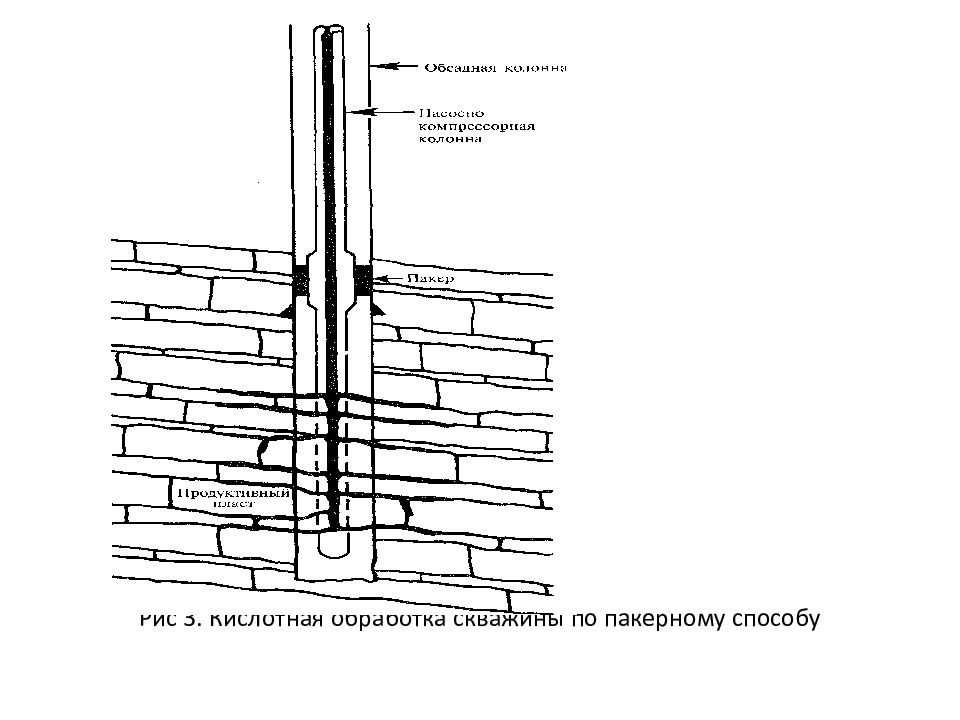

Слайд 9: Вид контролируемой обработки-пакерный

Другой вид контролируемой обработки — пакерный метод (рис. 3). В этом случае в насосно-компрессорную колонну непосредственно над зоной, подлежащей кислотной обработке, вводится пакер (расширяющаяся пробка). Скважина заполняется нефтью, после чего кислота закачивается по насосно-компрессорной колонне и локализуется на уровне продуктивной зоны. Затем пакер устанавливается, не позволяя кислоте перемещаться вверх по кольцевому зазору. Иногда сначала устанавливается пакер, а нефть удаляется из насосно-компрессорной колонны свабированием, после этого кислота прокачивается вниз. В некоторых случаях кислота прокачивается в насосно-компрессорную колонну, вытесняя перед собой нефть в пласт. Преимущество пакерного метода заключается в том, что кислота запирается в участке пласта ниже пакера. Это предотвращает ее попадание в непродуктивные зоны выше по стволу скважины. При необходимости в кольцевой зазор может подаваться нефть для снижения перепада давлений на разных сторонах пакера и предотвращения его срыва.

Слайд 11: Добавки при кислотной обработке

Ингибиторы Ингибиторы вводят в раствор кислоты для замедления скорости ее реакции с металлами. Они нужны во избежание повреждений обсадной и насосно-компрессорной колонн, насосов, клапанов и другого оборудования. Ингибиторы не прекращают реакцию между металлом и кислотой полностью, но сокращают потери металла на 95—98%. Активирующие добавки Активированная кислота представляет собой ингибированную смесь соляной и плавиковой (фтористоводородной) кислот. Фторид ускоряет реакцию кислоты и позволяет кислоте растворять минералы, встречающиеся в доломите, которые иначе не растворяются. Поверхностно-активные вещества Поверхностно-активные вещества (детергенты) — это химические добавки, снижающие поверхностное натяжение раствора. Эффективность кислотного раствора улучшается при добавке необходимого детергента. Введение детергента помогает кислоте проникать в микроскопические поры горной породы. Повышенная проникающая способность кислоты приводит к большей глубине проникновения в пласт и улучшенному дренированию после обработки. Деэмульгаторы Многие из компонентов, встречающихся в природной сырой нефти, обладают эмульгирующими и стабилизирующими свойствами. Когда сырая нефть перемешивается с кислотой (или отработанной кислотой), могут образовываться эмульсии. В некоторых случаях они закупоривают пласт, снижая или даже полностью прекращая добычу из скважины. Деэмульгаторы, добавляемые в раствор кислоты, являются химическими агентами, препятствующими естественному эмульгированию сырой нефти.

Слайд 12: Основные виды обработок с применением соляной кислоты

Кислотные ванны кислотные обработки под повышенным давлением Термокислотная обработка пенокислотной обработке

Слайд 13: Кислотные ванны

Данные обработки применяются, как правило, в скважинах с открытым забоем после бурения или в процессе вызова притока и освоения. Основной целью кислотных ванн является очистка ПЗС от остатков глинистой корки, цементных частиц, отложений солей пластовой воды и др. Объем кислотного раствора должен равняться объему скважины от подошвы до коллектора. Закачка расчетного объема раствора ведется при давлении, определяемом сопротивлениями в системе без задавки его в ПЗС. Концентрация раствора для кислотных ванн выше и достигает 20 %. ЭТО связано с тем, что при кислотных ваннах не происходит перемешивания раствора на забое. Время нейтрализации при таких обработках выше, чем при обычной СКО, и достигает 16-24 ч.

Слайд 14: Кислотные обработки под повышенным давлением

При обработке скважин соляной кислотой кислота проникает, прежде всего, в наиболее проницаемые части пласта и трещины, а плохо проницаемые пропластки и участки остаются не охваченные кислотным раствором. В таких случаях делают повторные кислотные обработки под повышенным давлением. Высокопроницаемые участки при этом изолируют с помощью пакеров или закачивают в наиболее проницаемые участки высоковязкие эмульсии, раствор полиакриламида и т.д. После этого делают кислотную обработку, и кислота под давлением поступает в менее проницаемые участки. На скважинах, где интенсивно выпадают смолопарафиновые отложения в ПЗП, эффективность кислотных обработок будет значительно выше, если предварительно расплавить и удалить из ПЗП эти отложения. Удаление смолопарафиновых отложений осуществляют или с помощью прокачки горячей нефтью, или делают так называемую термокислотную обработку.

Слайд 15: Термокислотная обработка

Термокислотная обработка заключается в том, что на забой скважины, чаще всего, опускают магний, который при соприкосновении с соляной кислотой вступает с ней в химическую реакцию, сопровождающуюся выделением большого количества тепла. После спуска на забой магния (обычно прутки диаметром 2-4 мм, длиной 60 см) приступают к закачке кислоты в скважину как при обычной обработке. Можно применять и другие металлы. Например, при реакции соляной кислоты с твердым едким натром выделяется 592 ккал тепла на 1 кг натрия, при реакции с едким калием - 450 ккал тепла, а при реакции с магнием выделяется 4520 ккал тепла на 1 кг магния. После закачки первой порции соляной кислоты, предназначенной для термохимической обработки, сразу же закачивают кислотный раствор для заключительной стадии отработки. После завершения реакции скважину осваивают (удаляют продукты из пласта) и пускают в эксплуатацию. Чтобы солянокислотный раствор более глубоко проник в пласт, с целью повышения эффективности кислотной обработки применяют пенокислотные обработки. Сущность пенокислотных обработок заключается в том, что в призабойную зону продуктивного пласта закачивается не обычный кислотный раствор, а аэрированный раствор поверхностно-активных веществ с соляной кислотой в виде пены. При проведении пенокислотных обработок замедляется растворение карбонатного материала в кислотной пене, что способствует более глубокому проникновению кислоты в пласт и приобщению к дренированию участков пласта, ранее не охваченных процессом фильтрации. Малая плотность кислотных пен (400-800 кг/м 2 ) и их повышенная вязкость позволяют значительно увеличить охват пласта воздействием кислоты всей продуктивной толщины пласта.

Слайд 16: Пенокислотная обработка

При пенокислотной обработке улучшаются условия очистки призабойной зоны пласта от продуктов реакции: присутствие поверхностно-активных веществ снижает поверхностное натяжение как активной, так и отреагировавшей кислоты на границе с нефтью, а наличие сжатого газа в отреагировавшем растворе, расширяющегося во много раз при освоении скважины (компрессором при снижении забойного давления), улучшает условия и качество освоения. Оборудование для закачки в скважину кислотных пен состоит из кислотного агрегата, передвижного компрессора и смесителя-аэратора. В аэраторе происходит перемешивание раствора кислоты с воздухом и образование пены. Степень аэрации при объеме воздуха в м 3 на 1 м 3 кислотного раствора обычно принимается в пределах 15-25. При пенокислотных обработках применяются следующие ПАВ: сульфанол, ОП-10, катапин А, дисольван и другие. Для замедления реакции добавки ПАВ к раствору соляной кислоты составляют от ОД до 0,5% от объема раствора соляной кислоты. Обработку продуктивных пластов, сложенных песчаниками с глинистым цементом, проводят смесью плавиковой (фтористоводородной) кислоты НР с соляной кислотой. Такую смесь кислот называют грязевой кислотой или глино-кислотной. Такая смесь кислот не может применяться для обработки карбонатных пород или сильно карбонизированных песчаников, т.к. при ее воздействии на породу образуется осадок фтористого кальция СаР 2, который способен закальматировать по-ровое пространство пласта. Взаимодействие грязевой кислоты с песчаником или песчано-глинистой породой приводит к растворению глинистых фракций и кварцевого песка (частично). При взаимодействии грязевой кислоты глины утрачивают пластичность и способность к разбуханию, а взвесь их в воде теряет свойство коллоидного раствора. Обрабатывают скважины грязевой кислотой в такой последовательности. Вначале в продуктивном пласте делают соляно-кислотную ванну. Если предполагают, что стенки эксплуатационной колонны покрыты цементной коркой, то в раствор соляной кислоты добавляют 1-1,5 % раствор плавиковой кислоты. После этого в пласт закачивают 10-15% раствор соляной кислоты для растворения в призабойной зоне карбонатов. Затем скважину осваивают с целью удаления продуктов реакции из пласта.

Последний слайд презентации: Соляно-кислотная обработка ПЗП: Закачка оторочки соляной кислоты

Этот способ предусматривает отбор нефти добывающими скважинами и закачку в нагнетательные скважины воды, а также оторочек кислоты. Недостатком способа является низкая эффективность в гранулярных коллекторах, особенно при повышении обводненности скважин и в неоднородных коллекторах. Предложенный способ осуществляется следующим образом. Залежь разбуривается добывающими и нагнетательными скважинами. После разбуривания на залежи осуществляют заводнение пласта с периодической закачкой в пласт оторочек кислоты. Перед закачкой кислоты в нее добавляют загуститель, в качестве которого используют торф или уголь. Количество, объем закачиваемых оторочек кислоты с загустителем, их концентрация зависят от свойств пластовой нефти и нефтенасыщенной породы, а именно проницаемости, неоднородности, литологического состава и другого и определяется при проведении технологических и технико-экономических расчетов.