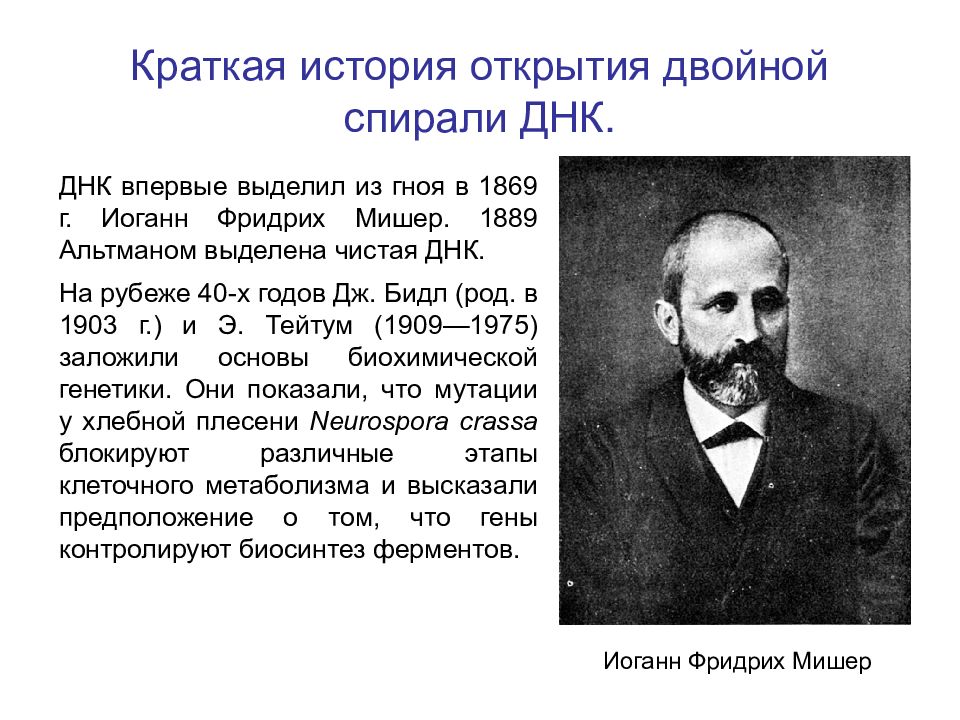

Слайд 2: Краткая история открытия двойной спирали ДНК

ДНК впервые выделил из гноя в 1869 г. Иоганн Фридрих Мишер. 1889 Альтманом выделена чистая ДНК. На рубеже 40-х годов Дж. Бидл (род. в 1903 г.) и Э. Тейтум (1909—1975) заложили основы биохимической генетики. Они показали, что мутации у хлебной плесени N eurospora crassa блокируют различные этапы клеточного метаболизма и высказали предположение о том, что гены контролируют биосинтез ферментов. Иоганн Фридрих Мишер

Слайд 3

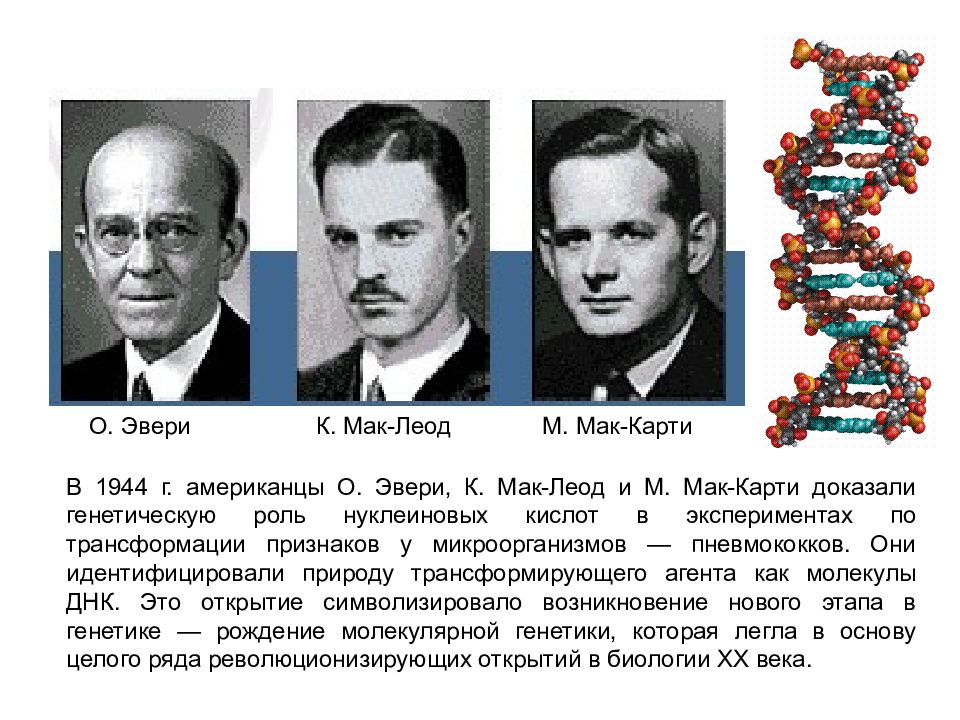

В 1944 г. американцы О. Эвери, К. Мак-Леод и М. Мак-Карти доказали генетическую роль нуклеиновых кислот в экспериментах по трансформации признаков у микроорганизмов — пневмококков. Они идентифицировали природу трансформирующего агента как молекулы ДНК. Это открытие символизировало возникновение нового этапа в генетике — рождение молекулярной генетики, которая легла в основу целого ряда революционизирующих открытий в биологии XX века. О. Эвери К. Мак-Леод М. Мак-Карти

Слайд 5

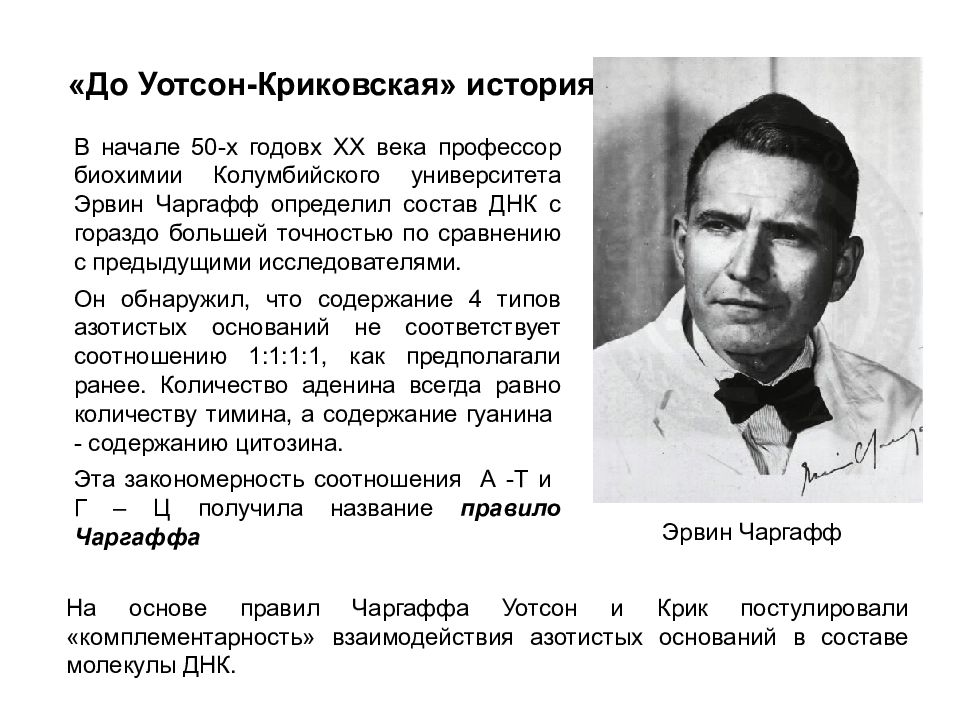

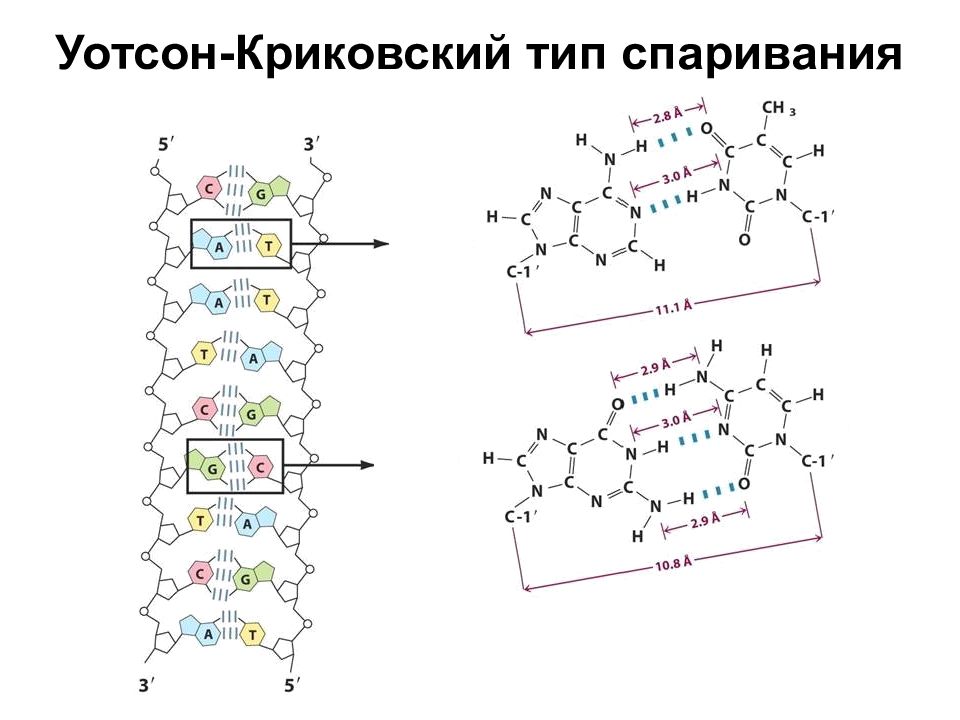

На основе правил Чаргаффа Уотсон и Крик постулировали «комплементарность» взаимодействия азотистых оснований в составе молекулы ДНК. Эрвин Чаргафф В начале 50-х годов x XX века профессор биохимии Колумбийского университета Эрвин Чаргафф определил состав ДНК с гораздо большей точностью по сравнению с предыдущими исследователями. Он обнаружил, что содержание 4 типов азотистых оснований не соответствует соотношению 1:1:1:1, как предполагали ранее. Количество аденина всегда равно количеству тимина, а содержание гуанина - содержанию цитозина. Эта закономерность соотношения А -Т и Г – Ц получила название правило Чаргаффа «До Уотсон-Криковская» история

Слайд 6: До Уотсон-Криковская» история

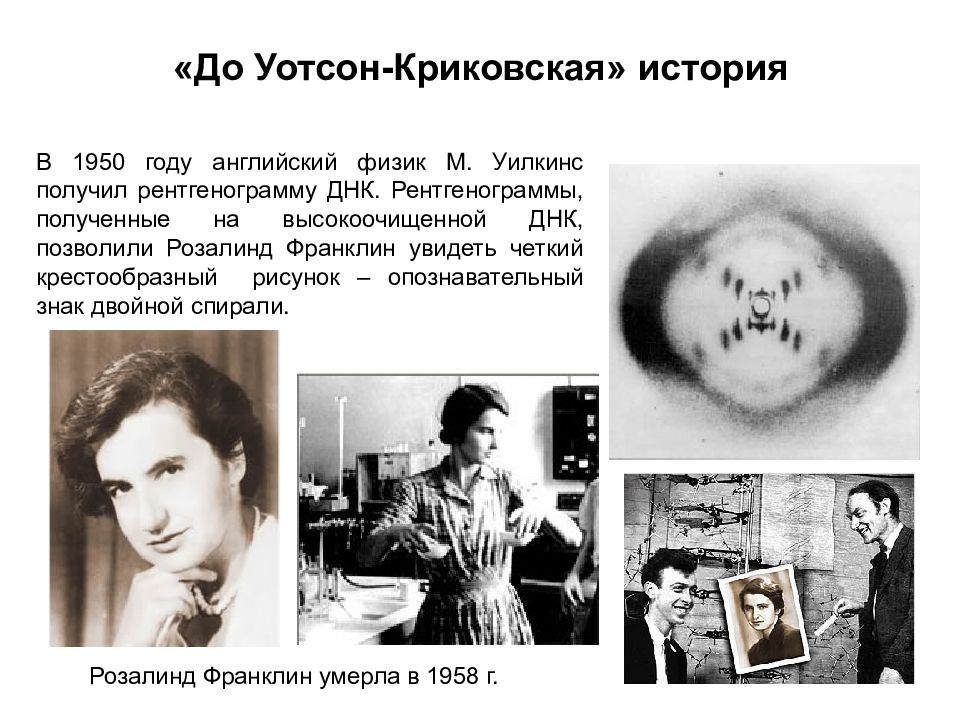

Розалинд Франклин умерла в 1958 г. В 1950 году английский физик М. Уилкинс получил рентгенограмму ДНК. Рентгенограммы, полученные на высокоочищенной ДНК, позволили Розалинд Франклин увидеть четкий крестообразный рисунок – опознавательный знак двойной спирали. «До Уотсон-Криковская» история

Слайд 7

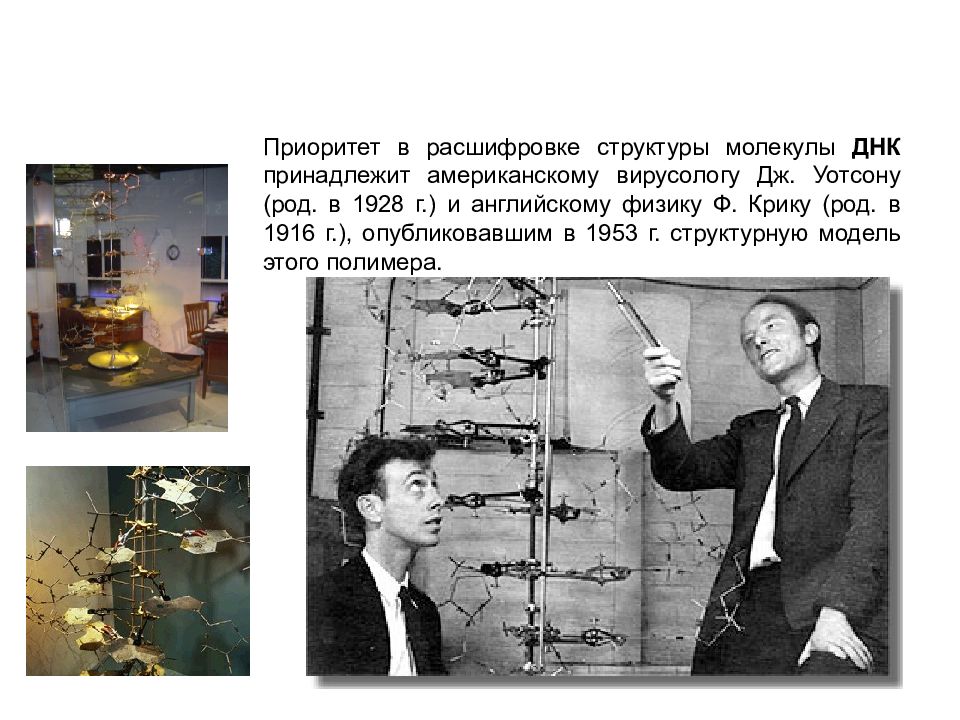

Приоритет в расшифровке структуры молекулы ДНК принадлежит американскому вирусологу Дж. Уотсону (род. в 1928 г.) и английскому физику Ф. Крику (род. в 1916 г.), опубликовавшим в 1953 г. структурную модель этого полимера.

Слайд 9

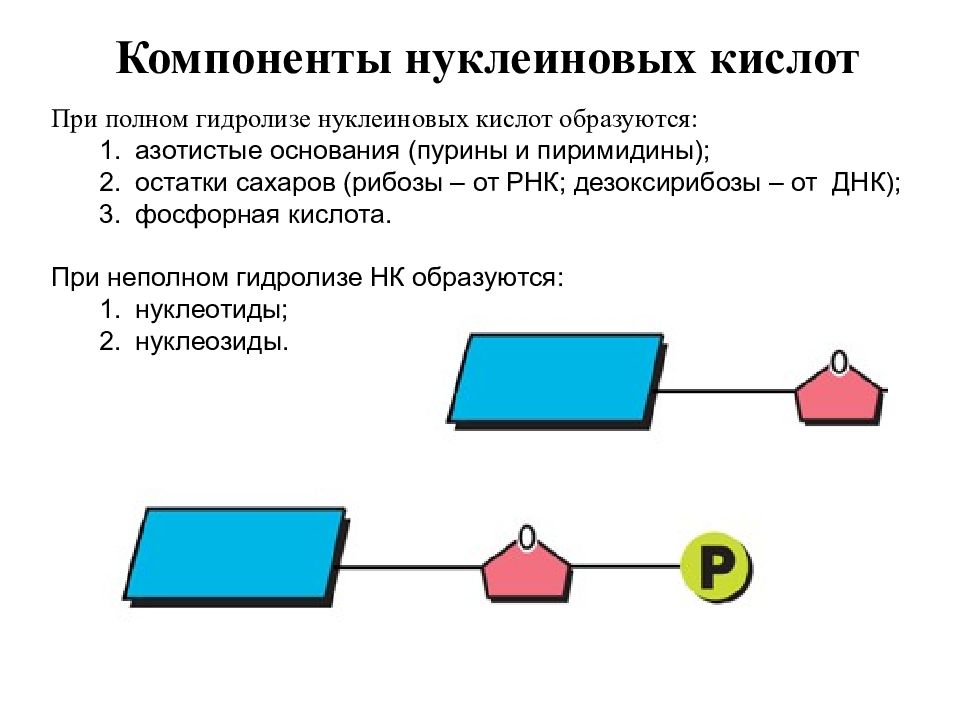

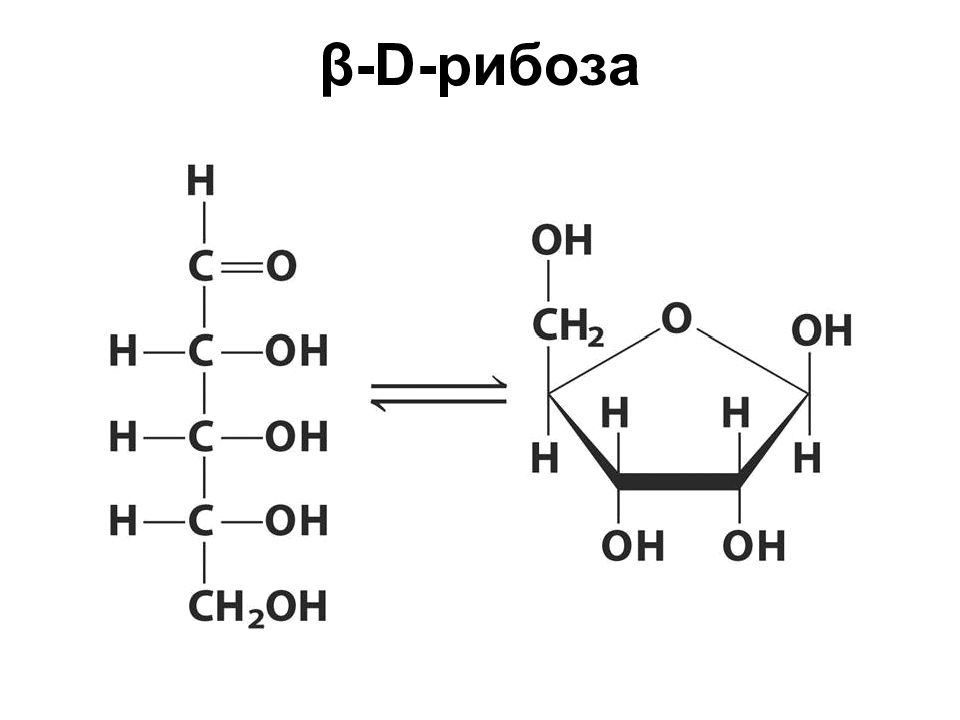

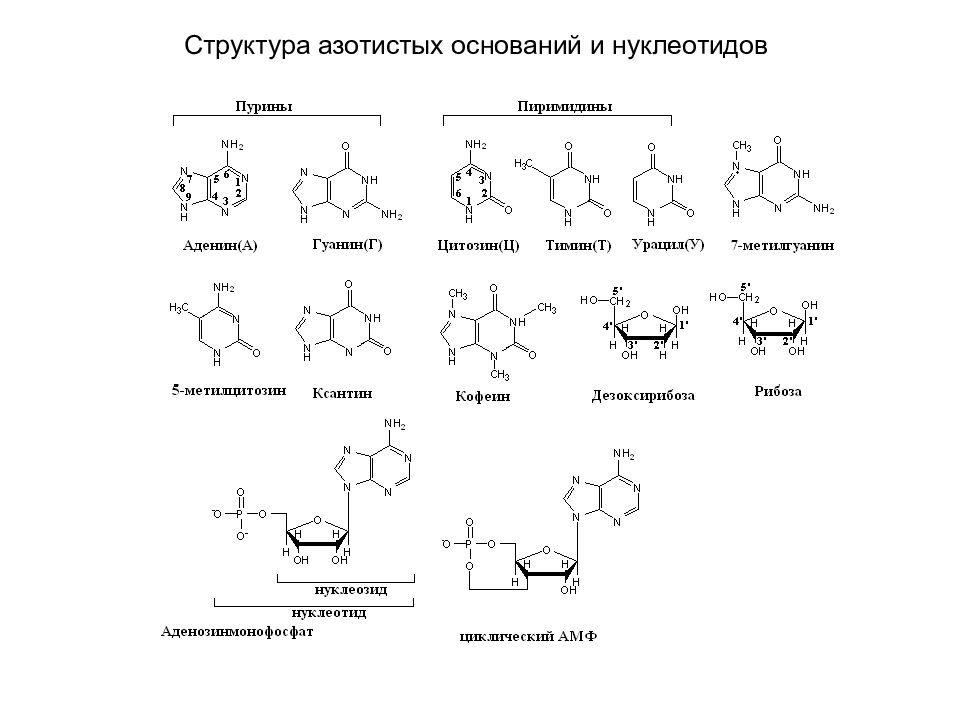

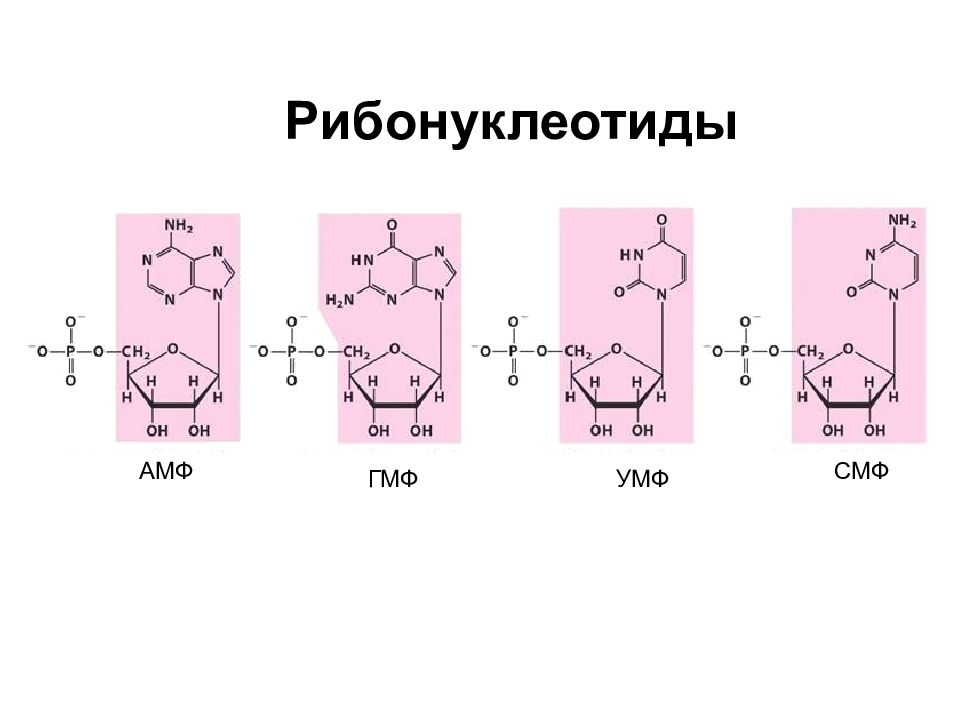

Компоненты нуклеиновых кислот При полном гидролизе нуклеиновых кислот образуются: азотистые основания (пурины и пиримидины); остатки сахаров (рибозы – от РНК; дезоксирибозы – от ДНК); фосфорная кислота. При неполном гидролизе НК образуются: нуклеотиды; нуклеозиды.

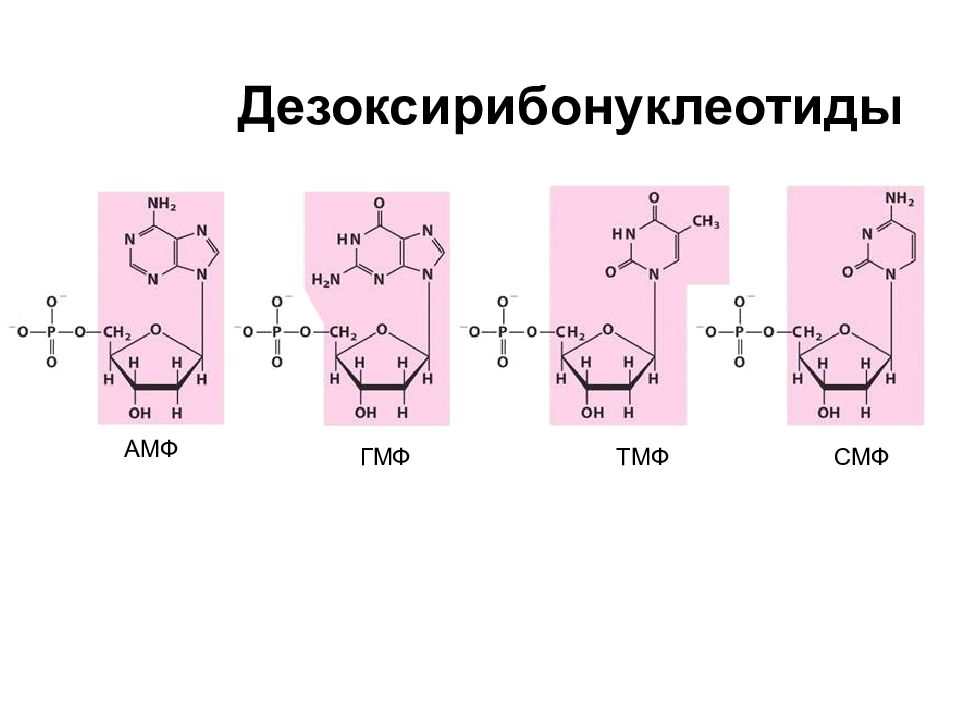

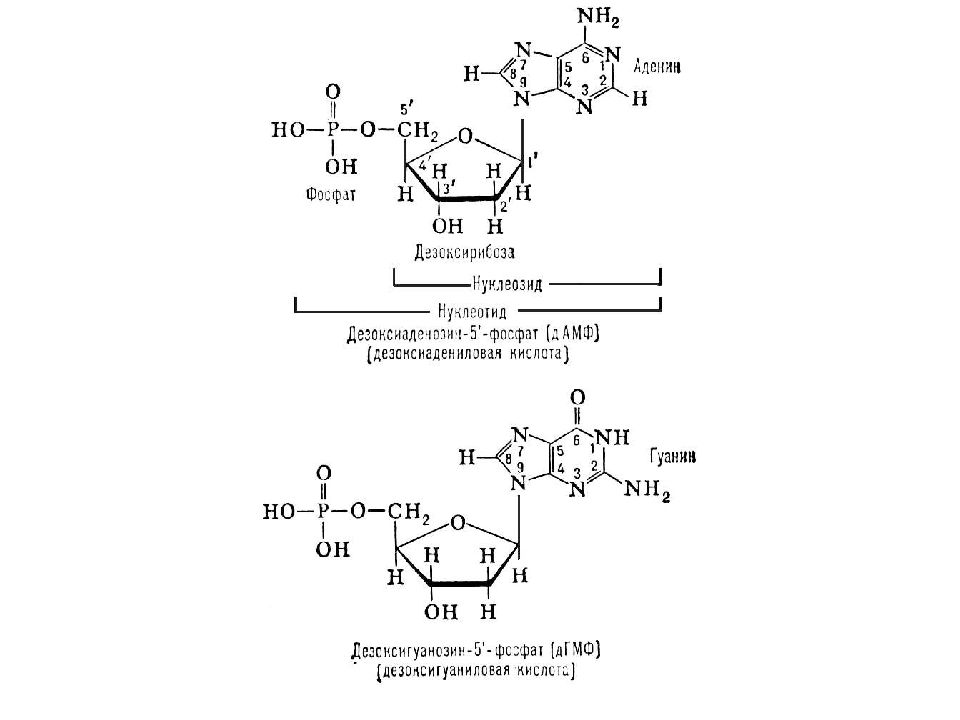

Слайд 10: Мононуклеотиды

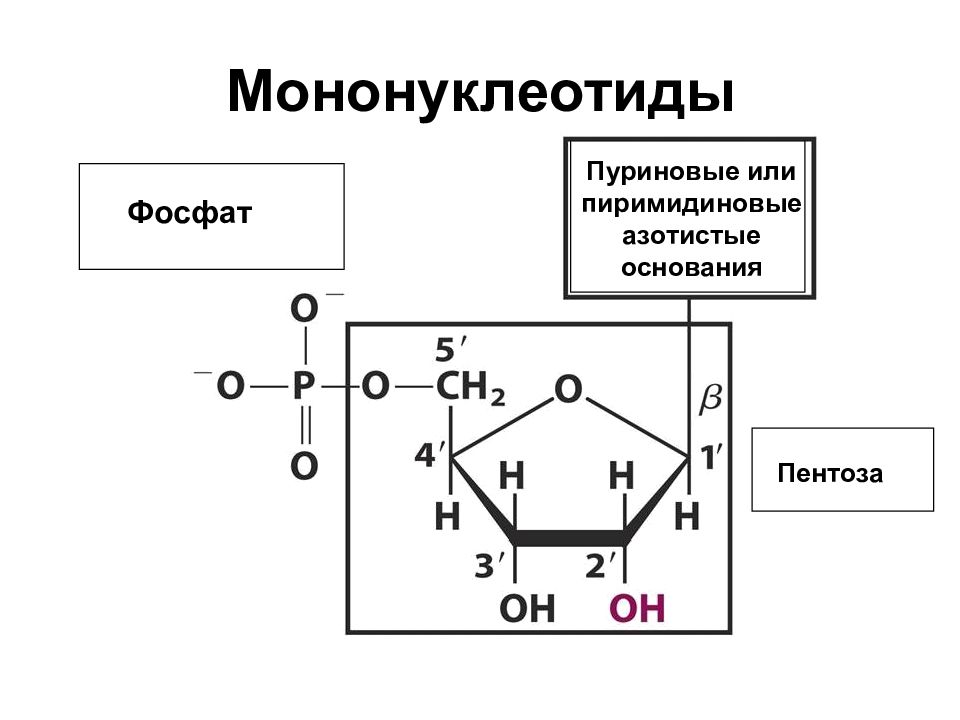

Пуриновые или пиримидиновые азотистые основания Пентоза Фосфат

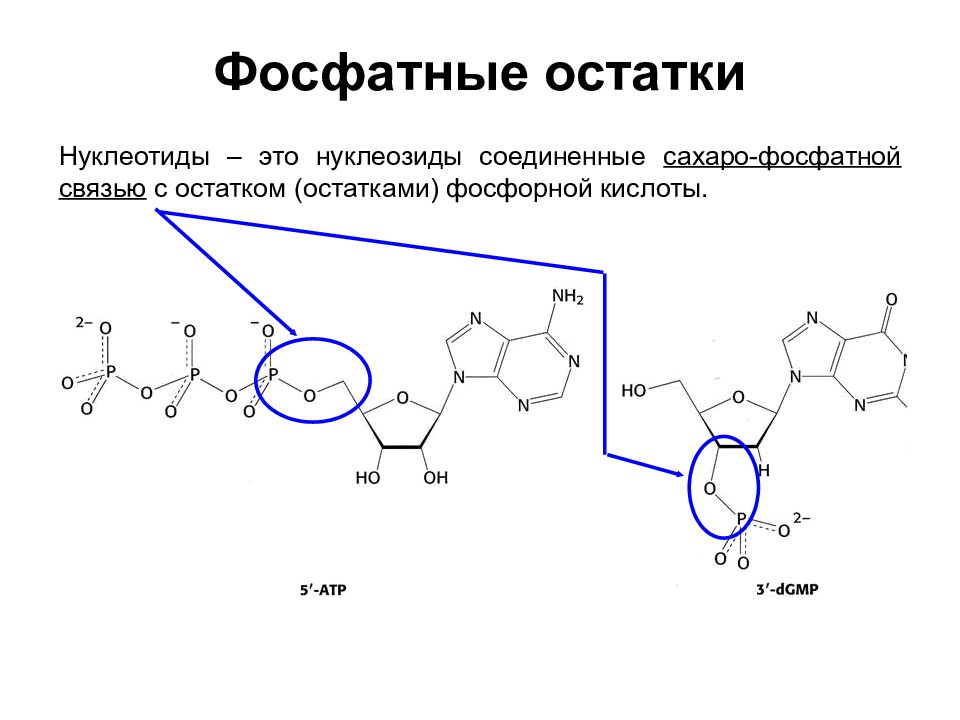

Слайд 16: Фосфатные остатки

Нуклеотиды – это нуклеозиды соединенные сахаро-фосфатной связью с остатком (остатками) фосфорной кислоты. Фосфатные остатки

Слайд 20: Функции нуклеотидов

Энергетическая (АТФ). Сигнальная (вторичные мессенджеры: ГТФ, цГМФ, ЦАМФ). Мономеры коферментов (НАД, НАДФ, ФАД, ко-энзим А, метионин-аденозин). Мономеры нуклеиновых кислот (РНК, ДНК).

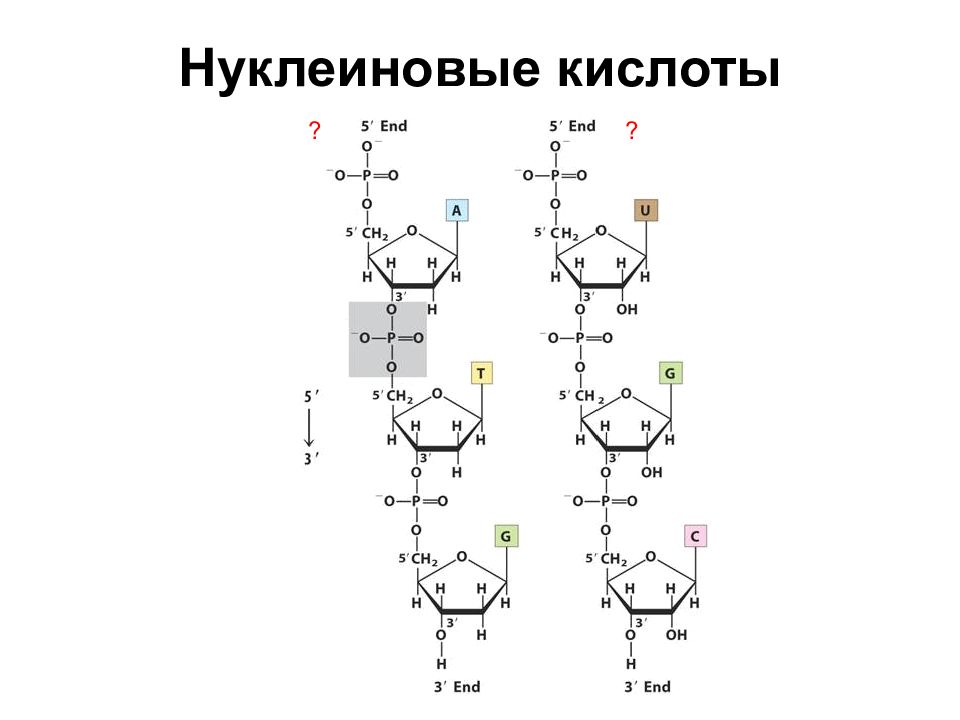

Слайд 21: Первичная структура нуклеиновых кислот

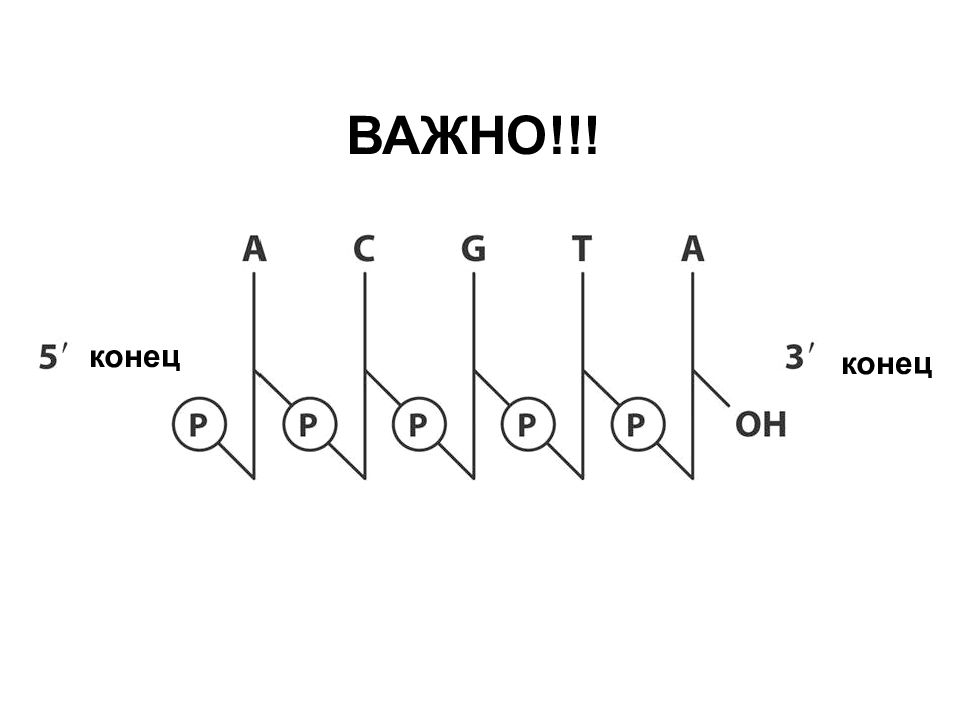

Азотистые основания прикреплены к сахаро-фосфатному остову. В сахаро-фосфатном остове чередуются остатки мосахарида (пентозы) и фосфорной кислоты. Остатки пентозы и сахаро-фосфатного остова соединяются фосфо-эфирной связью. Молекула ассиметрична, есть 5 ’ и 3 ’ концы.

Слайд 22: Различия РНК и ДНК

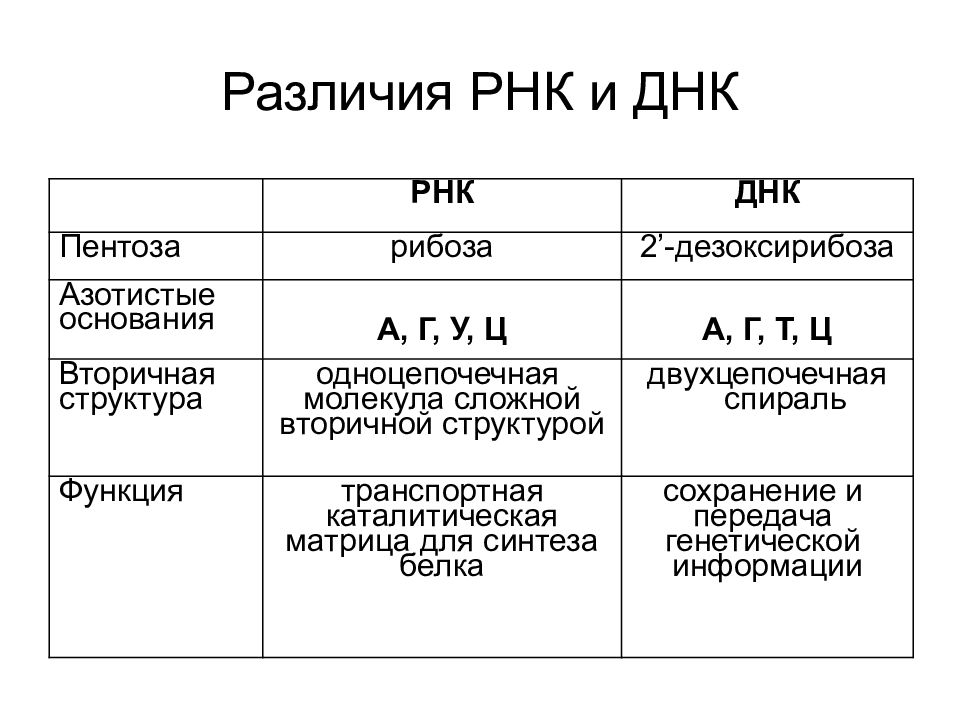

РНК ДНК Пентоза рибоза 2’-дезоксирибоза Азотистые основания А, Г, У, Ц А, Г, Т, Ц Вторичная структура одноцепочечная молекула сложной вторичной структурой двухцепочечная спираль Функция транспортная каталитическая матрица для синтеза белка сохранение и передача генетической информации

Слайд 23: Вторичная структура ДНК

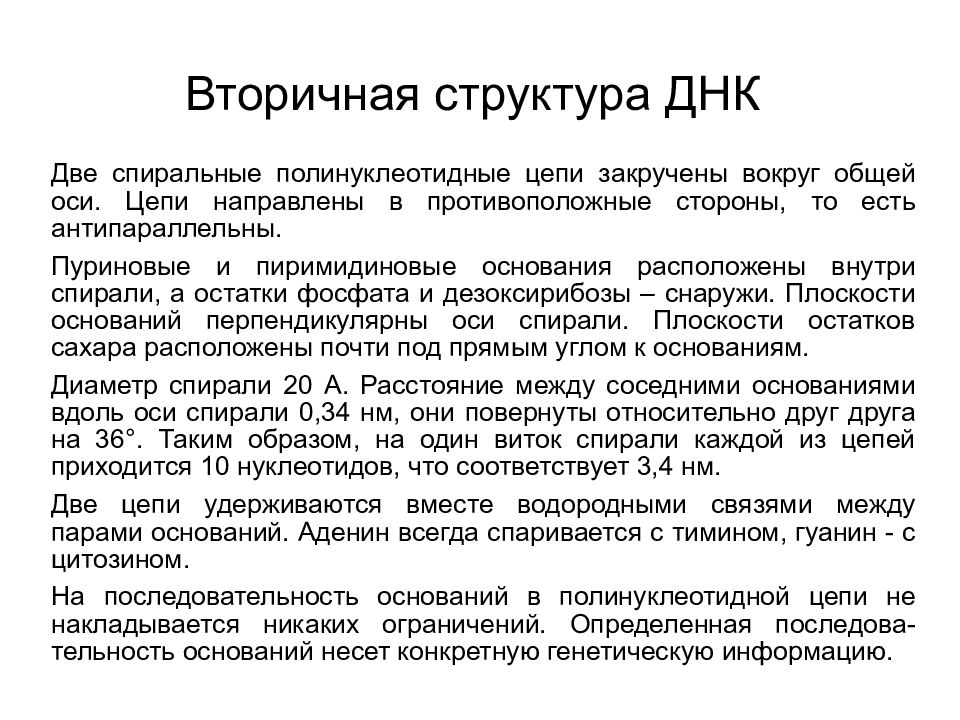

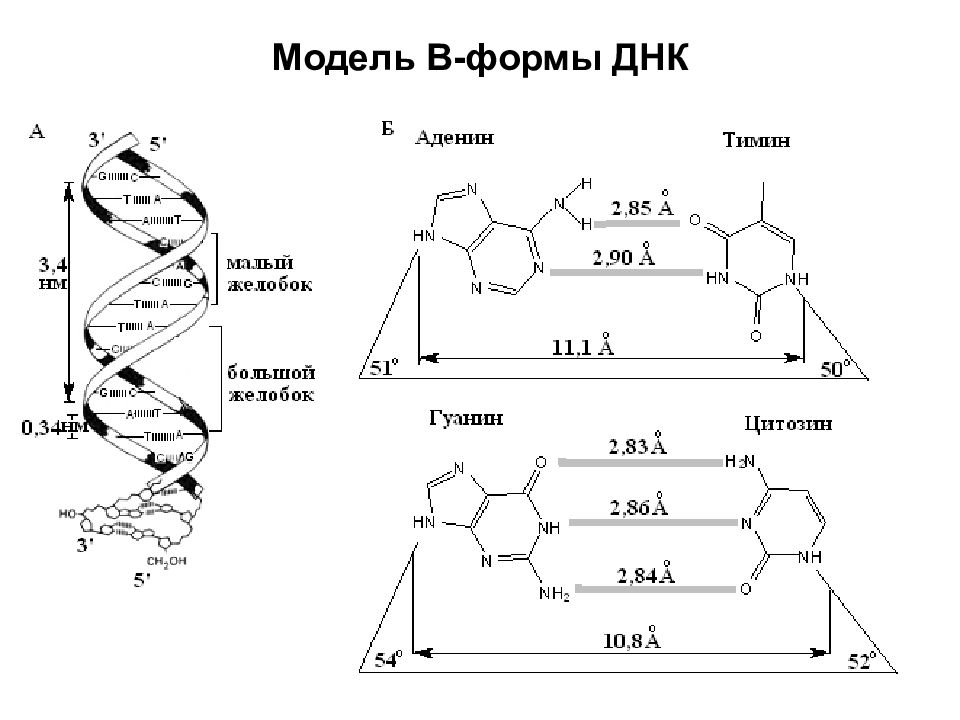

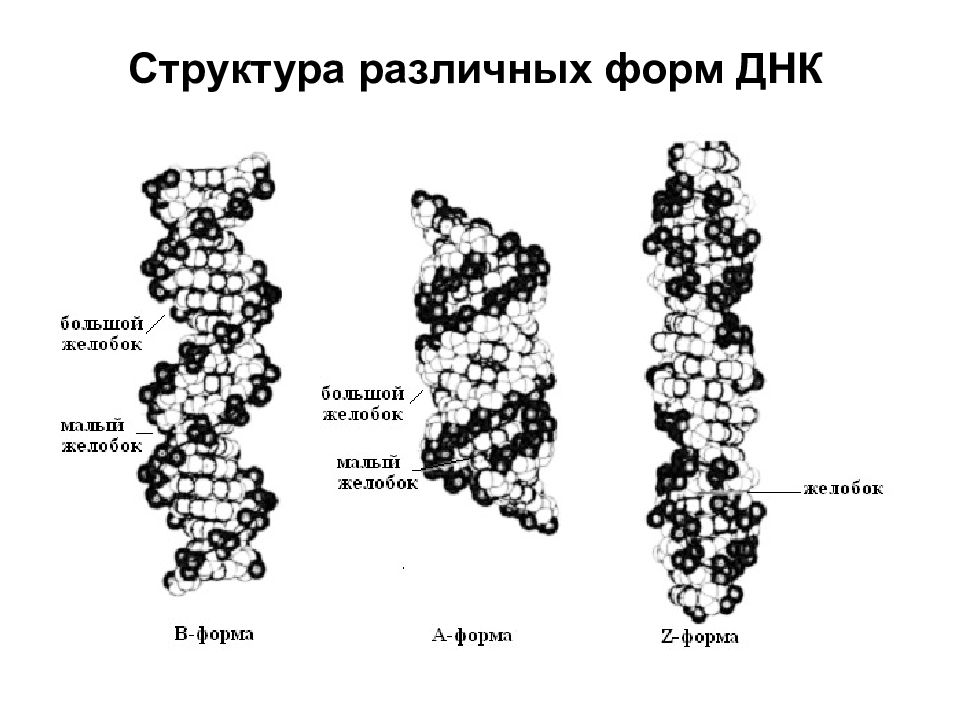

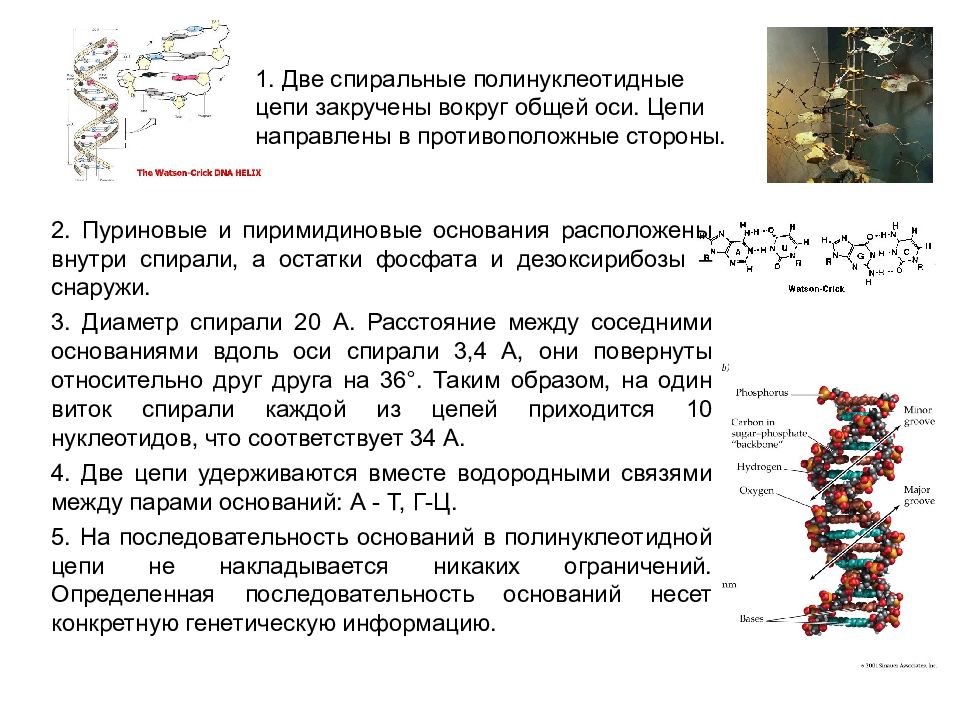

Две спиральные полинуклеотидные цепи закручены вокруг общей оси. Цепи направлены в противоположные стороны, то есть антипараллельны. Пуриновые и пиримидиновые основания расположены внутри спирали, а остатки фосфата и дезоксирибозы – снаружи. Плоскости оснований перпендикулярны оси спирали. Плоскости остатков сахара расположены почти под прямым углом к основаниям. Диаметр спирали 20 А. Расстояние между соседними основаниями вдоль оси спирали 0,34 нм, они повернуты относительно друг друга на 36°. Таким образом, на один виток спирали каждой из цепей приходится 10 нуклеотидов, что соответствует 3,4 нм. Две цепи удерживаются вместе водородными связями между парами оснований. Аденин всегда спаривается с тимином, гуанин - с цитозином. На последовательность оснований в полинуклеотидной цепи не накладывается никаких ограничений. Определенная последова-тельность оснований несет конкретную генетическую информацию.

Слайд 24: Полинуклеотиды

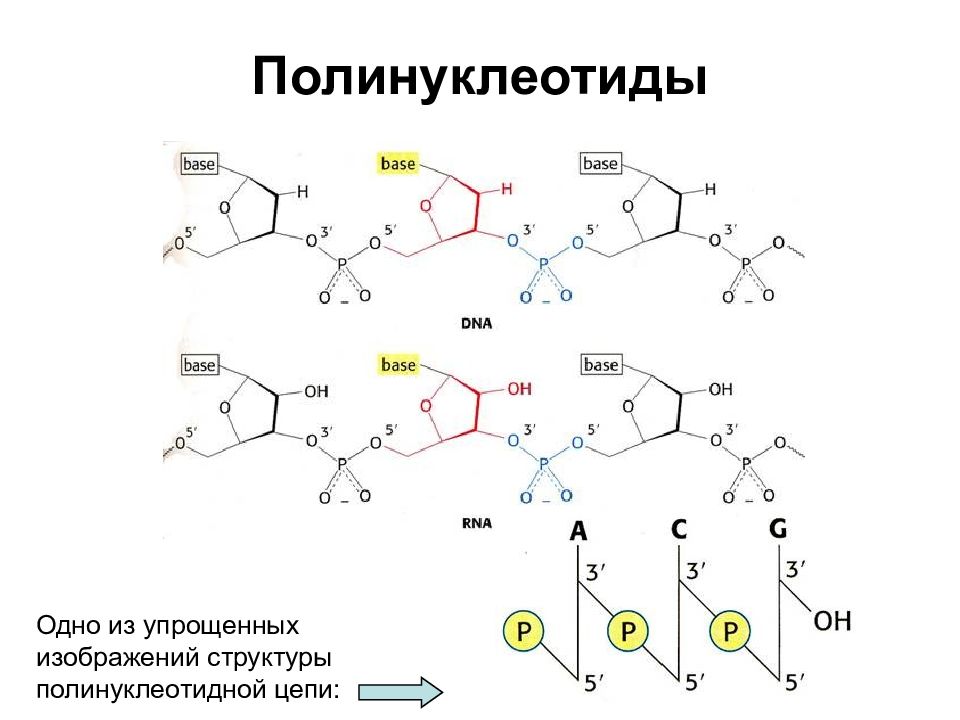

Одно из упрощенных изображений структуры полинуклеотидной цепи: Полинуклеотиды

Слайд 30

2. Пуриновые и пиримидиновые основания расположены внутри спирали, а остатки фосфата и дезоксирибозы – снаружи. 3. Диаметр спирали 20 А. Расстояние между соседними основаниями вдоль оси спирали 3,4 А, они повернуты относительно друг друга на 36°. Таким образом, на один виток спирали каждой из цепей приходится 10 нуклеотидов, что соответствует 34 А. 4. Две цепи удерживаются вместе водородными связями между парами оснований: А - Т, Г-Ц. 5. На последовательность оснований в полинуклеотидной цепи не накладывается никаких ограничений. Определенная последовательность оснований несет конкретную генетическую информацию. 1. Две спиральные полинуклеотидные цепи закручены вокруг общей оси. Цепи направлены в противоположные стороны.

Слайд 32

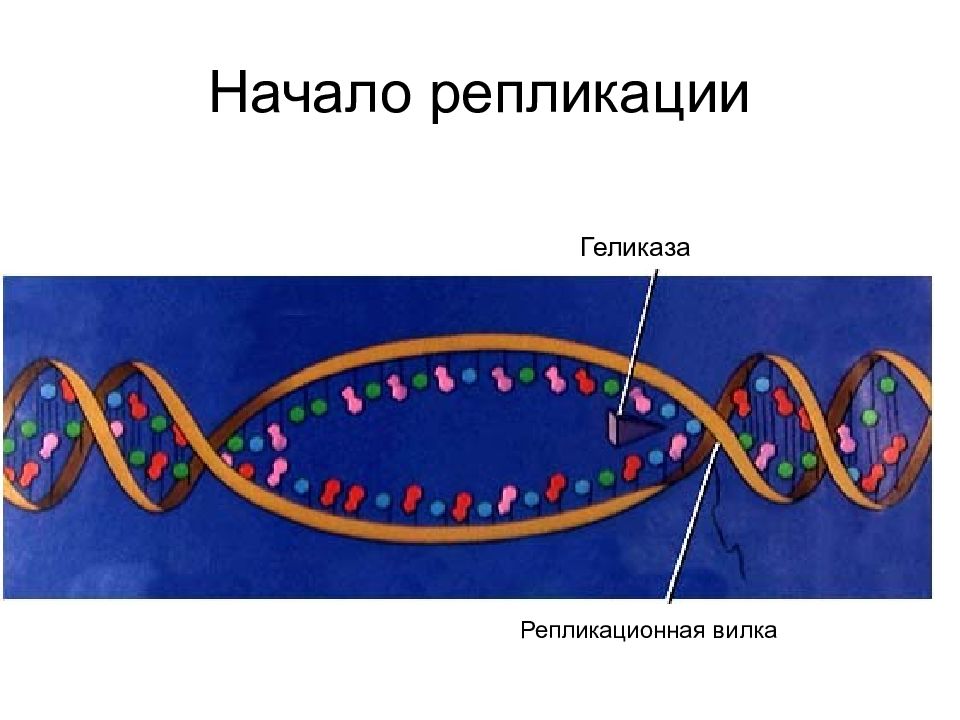

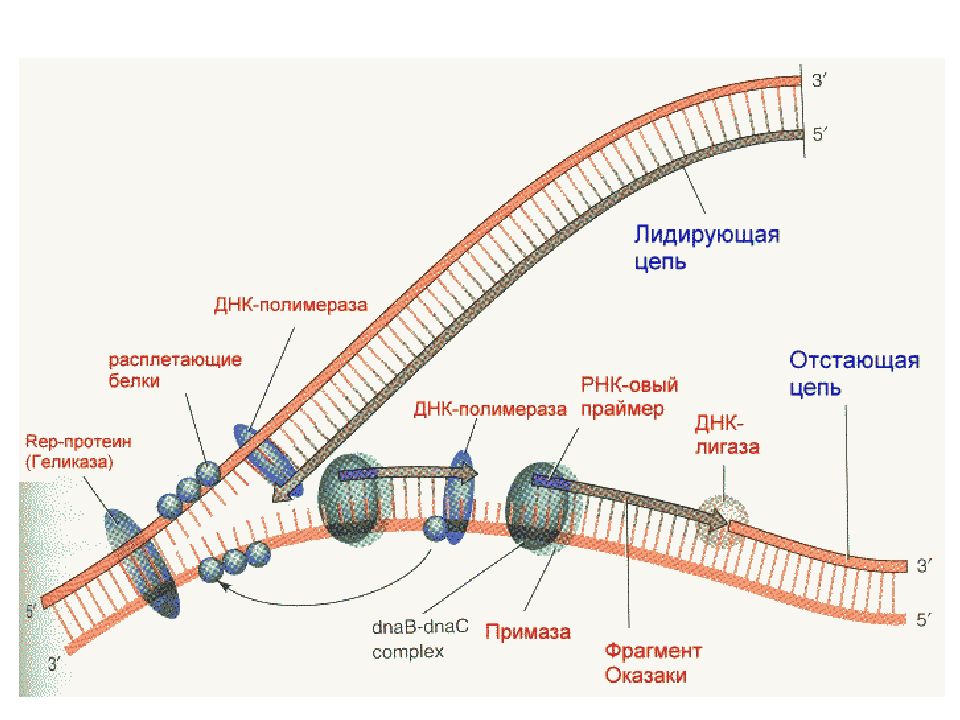

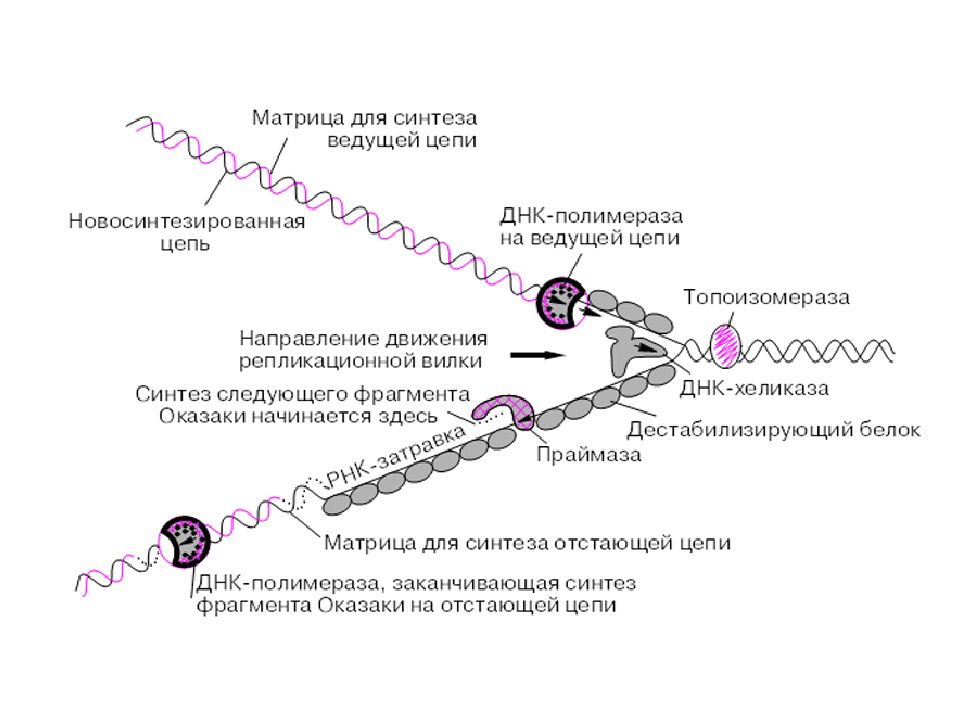

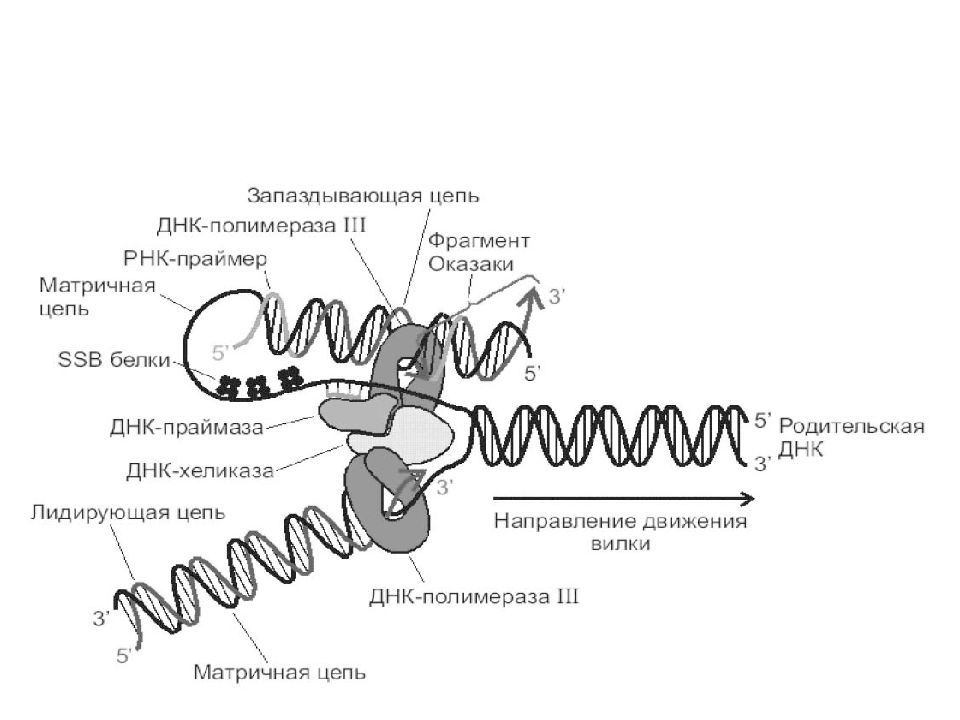

Репликация - это основной генетический процесс, в ходе которого родительские молекулы ДНК удваиваются и затем распределяются между потомками.

Слайд 33: Основной принцип репликации:

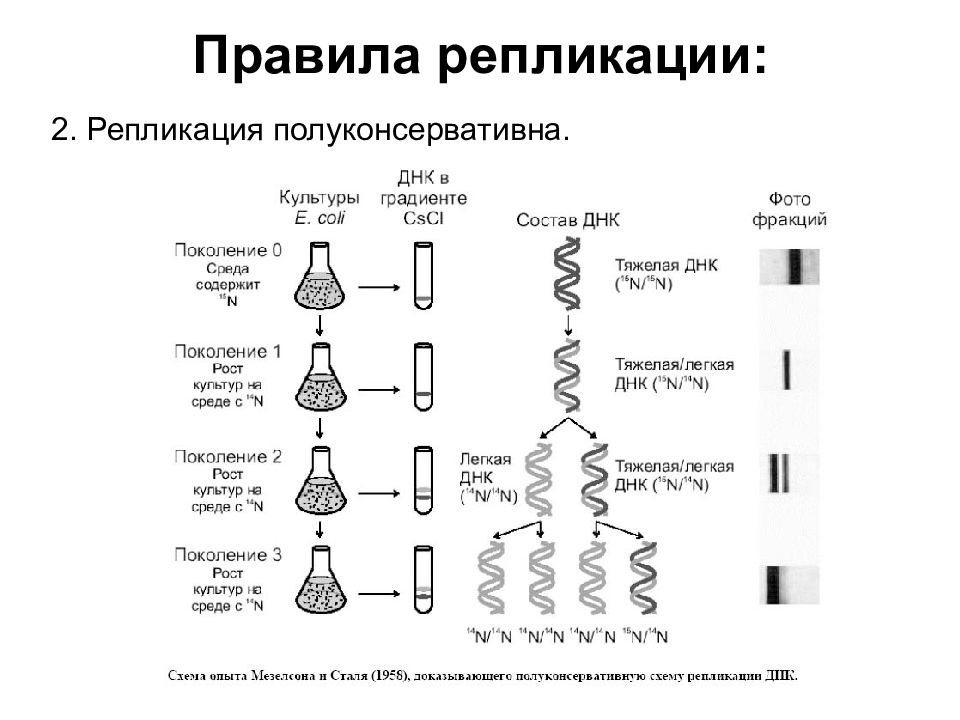

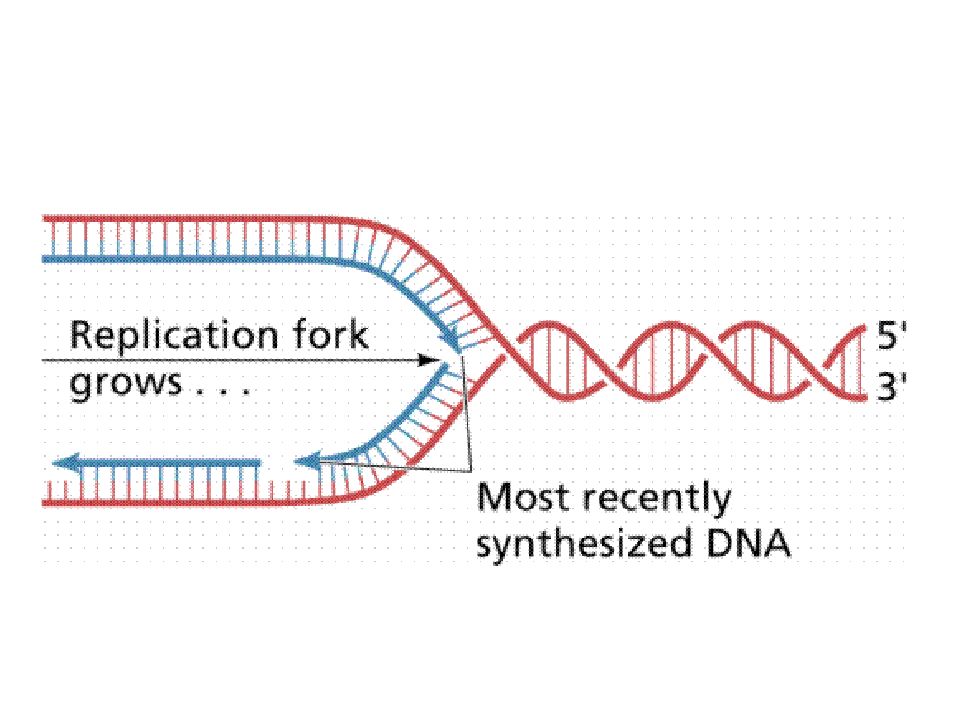

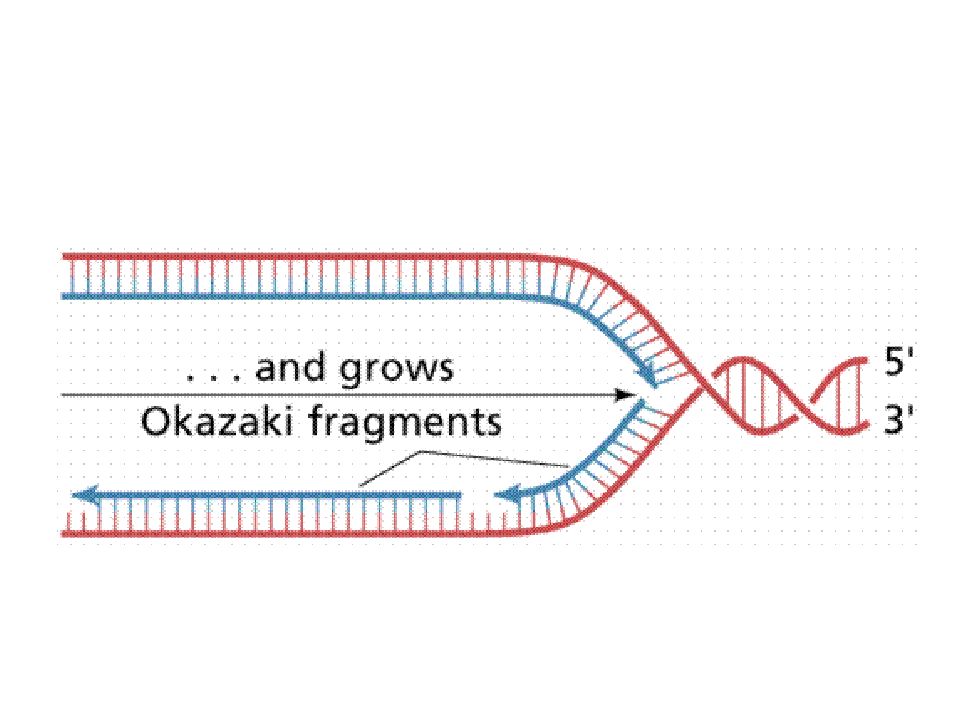

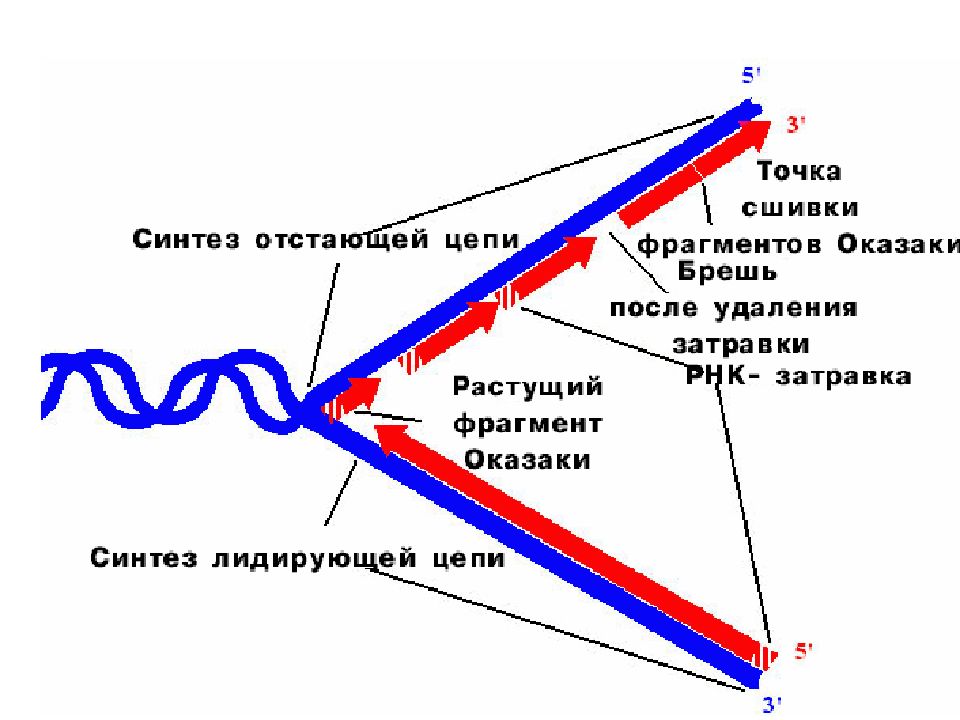

Удвоение ДНК происходит вследствие того, что цепи расходятся, а потом каждая цепь служит матрицей, на которой собирается комплементарная ей новая цепь ДНК. В результате образуются две дочерние, двуспиральные, неотличимые по строению от родительской ДНК молекулы.

Слайд 34: Правила репликации:

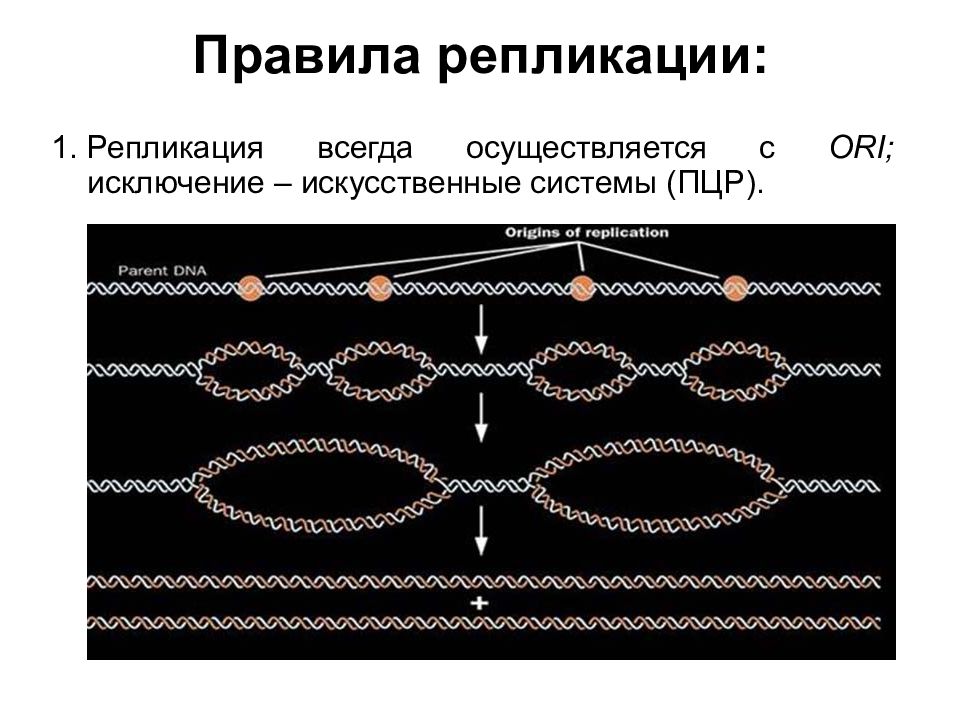

Репликация всегда осуществляется с ORI ; исключение – искусственные системы (ПЦР).

Слайд 36

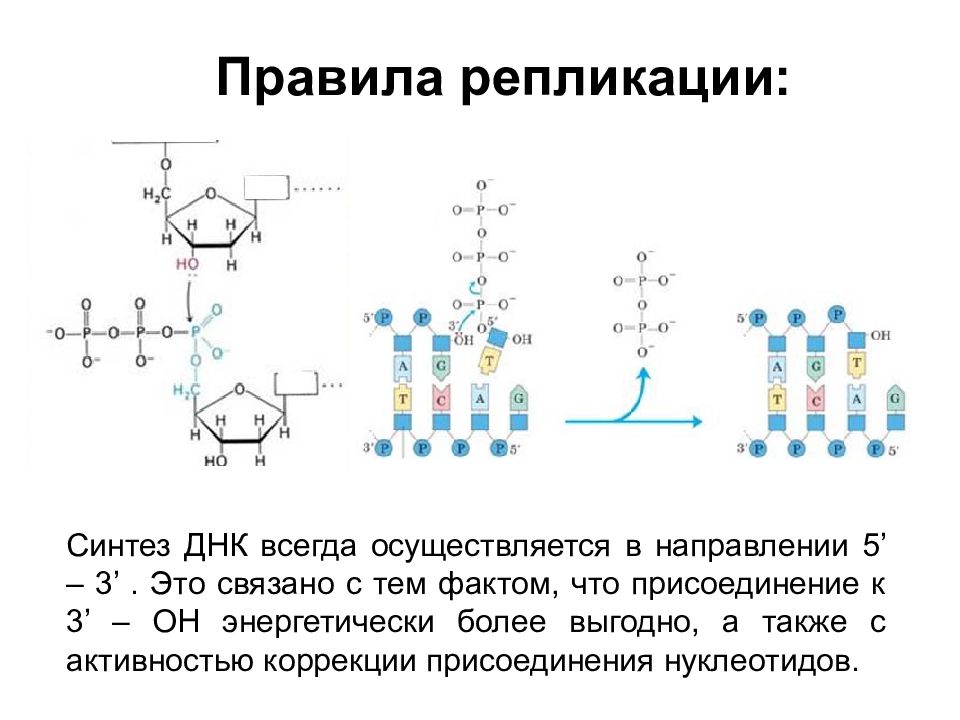

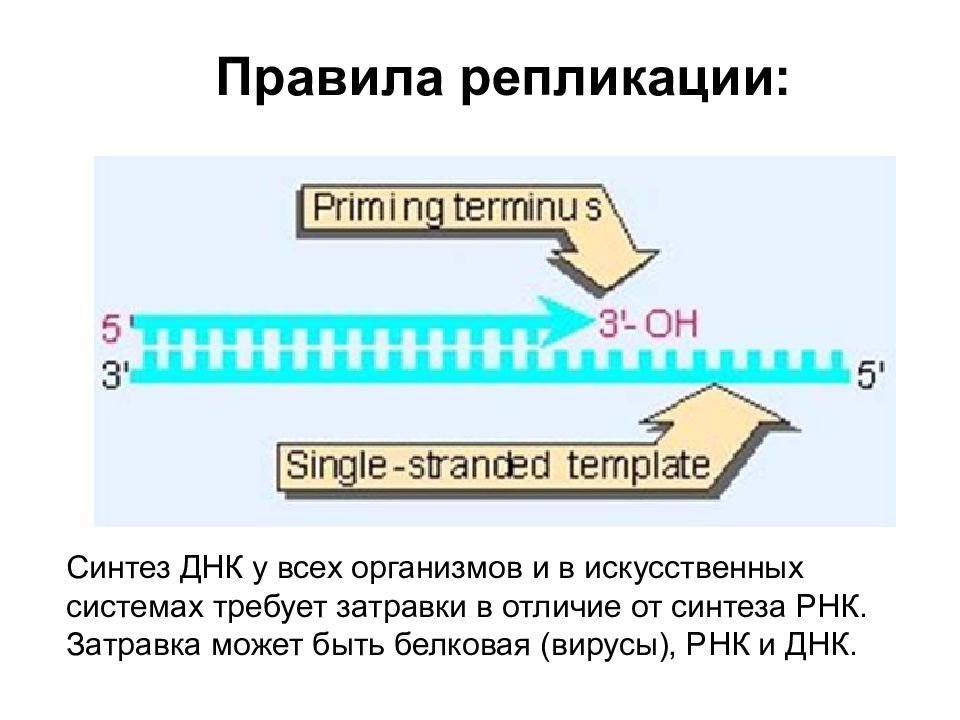

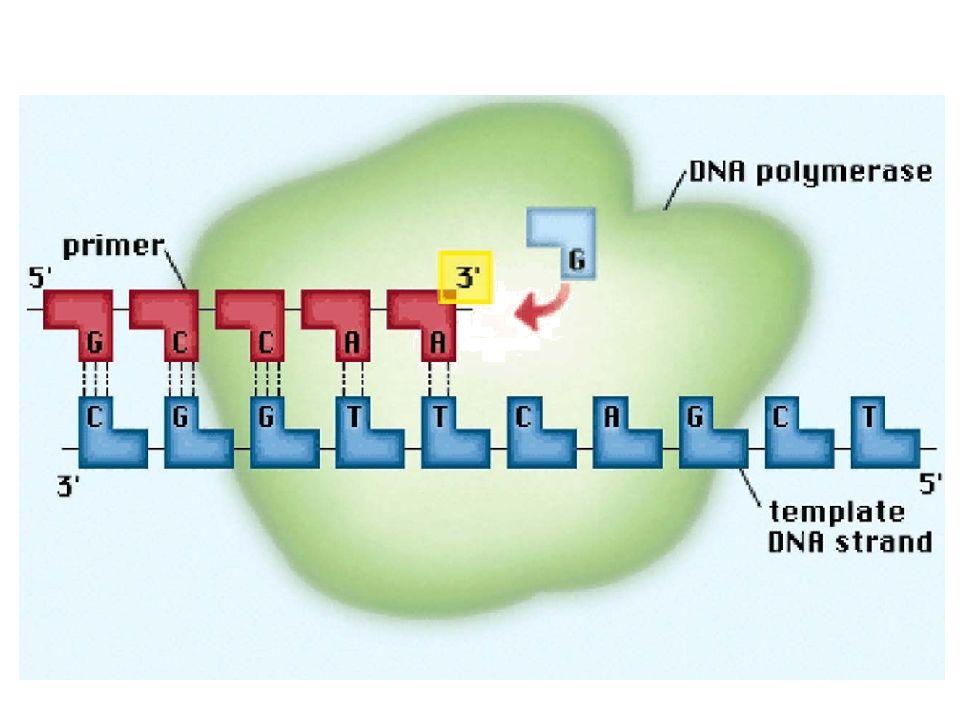

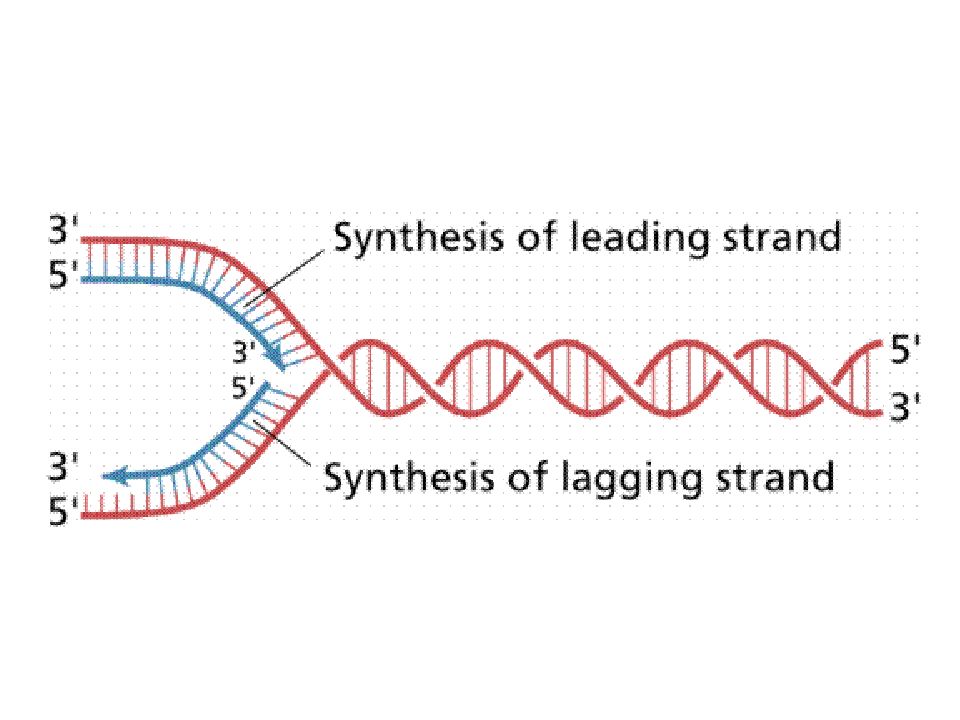

Синтез ДНК всегда осуществляется в направлении 5’ – 3’. Это связано с тем фактом, что присоединение к 3’ – ОН энергетически более выгодно, а также с активностью коррекции присоединения нуклеотидов. Правила репликации:

Слайд 38

Синтез ДНК у всех организмов и в искусственных системах требует затравки в отличие от синтеза РНК. Затравка может быть белковая (вирусы), РНК и ДНК. Правила репликации:

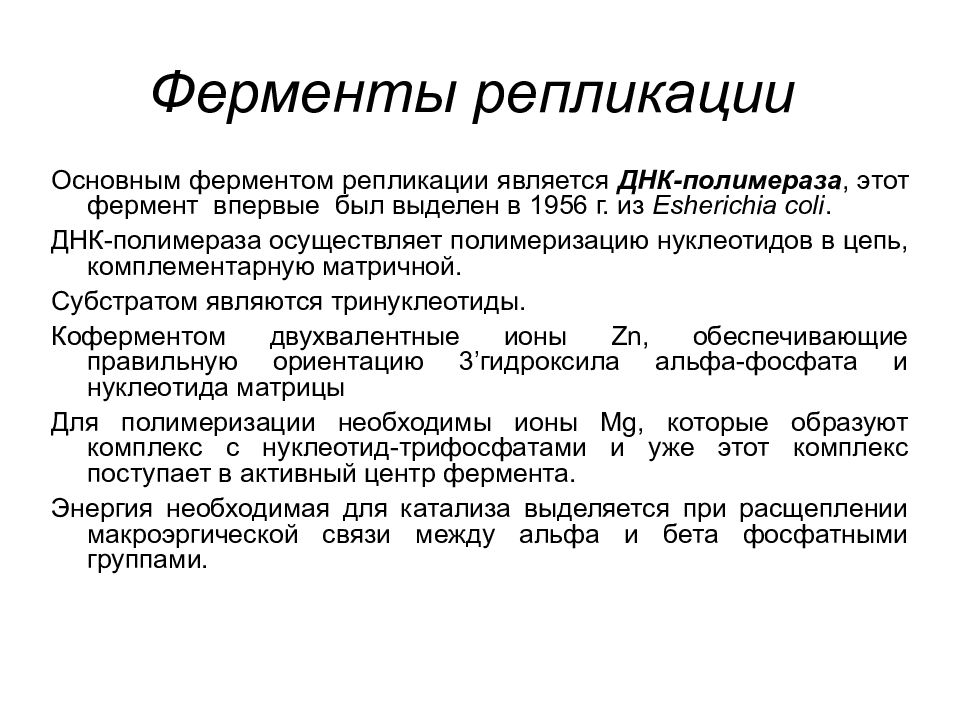

Слайд 39: Ферменты репликации

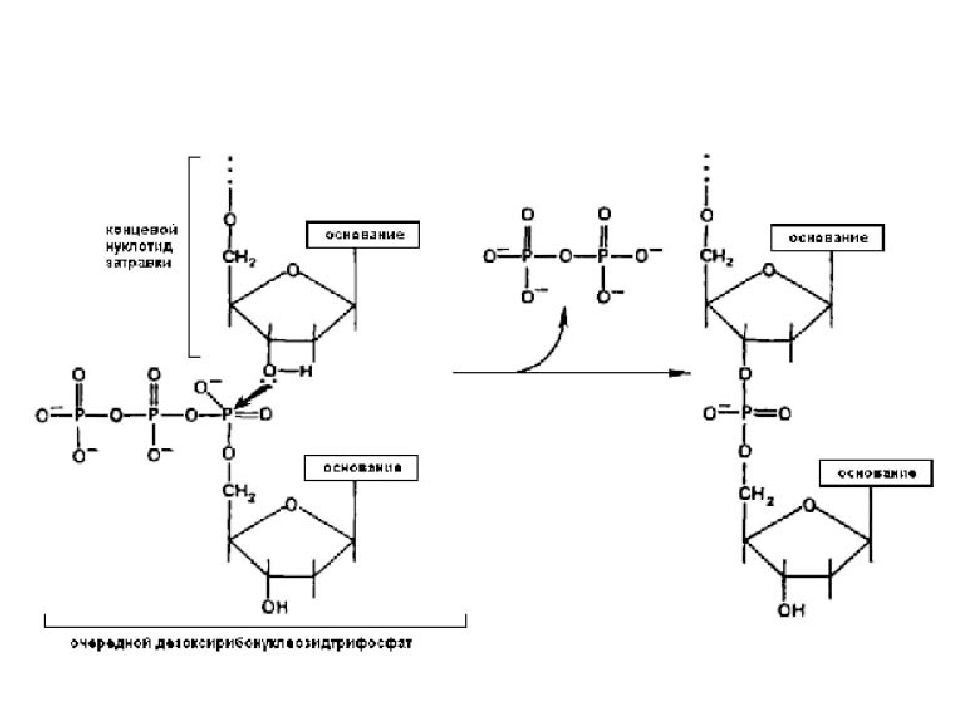

Основным ферментом репликации является ДНК-полимераза, этот фермент впервые был выделен в 1956 г. из Esherichia coli. ДНК-полимераза осуществляет полимеризацию нуклеотидов в цепь, комплементарную матричной. Субстратом являются тринуклеотиды. Коферментом двухвалентные ионы Zn, обеспечивающие правильную ориентацию 3’гидроксила альфа-фосфата и нуклеотида матрицы Для полимеризации необходимы ионы Mg, которые образуют комплекс с нуклеотид-трифосфатами и уже этот комплекс поступает в активный центр фермента. Энергия необходимая для катализа выделяется при расщеплении макроэргической связи между альфа и бета фосфатными группами.