Слайд 2: Строение нервного волокна

Слайд 3: Нервные волокна

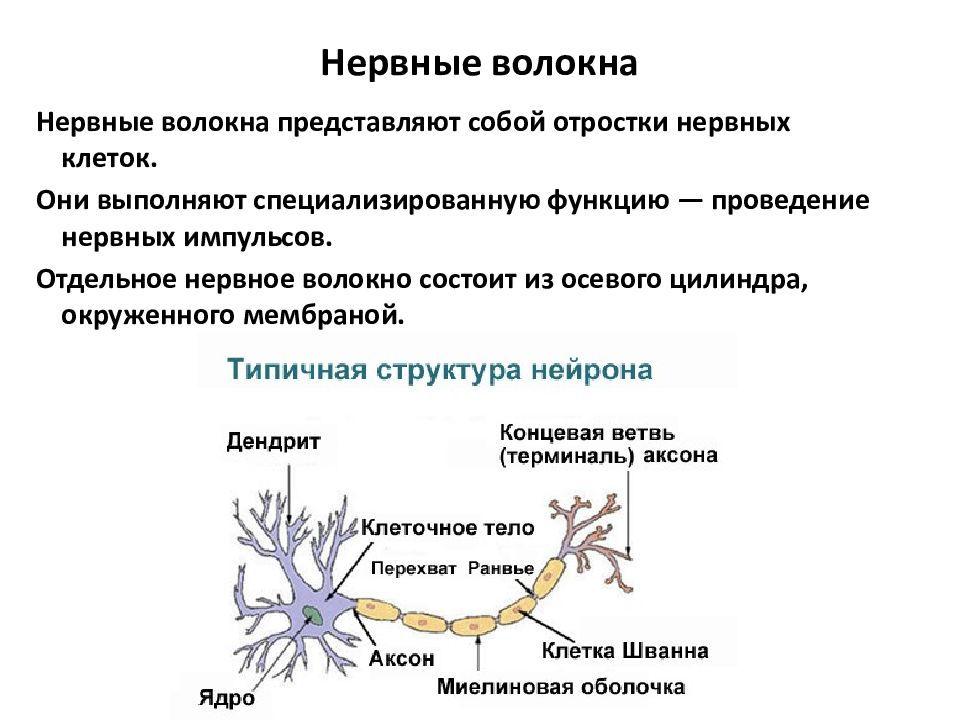

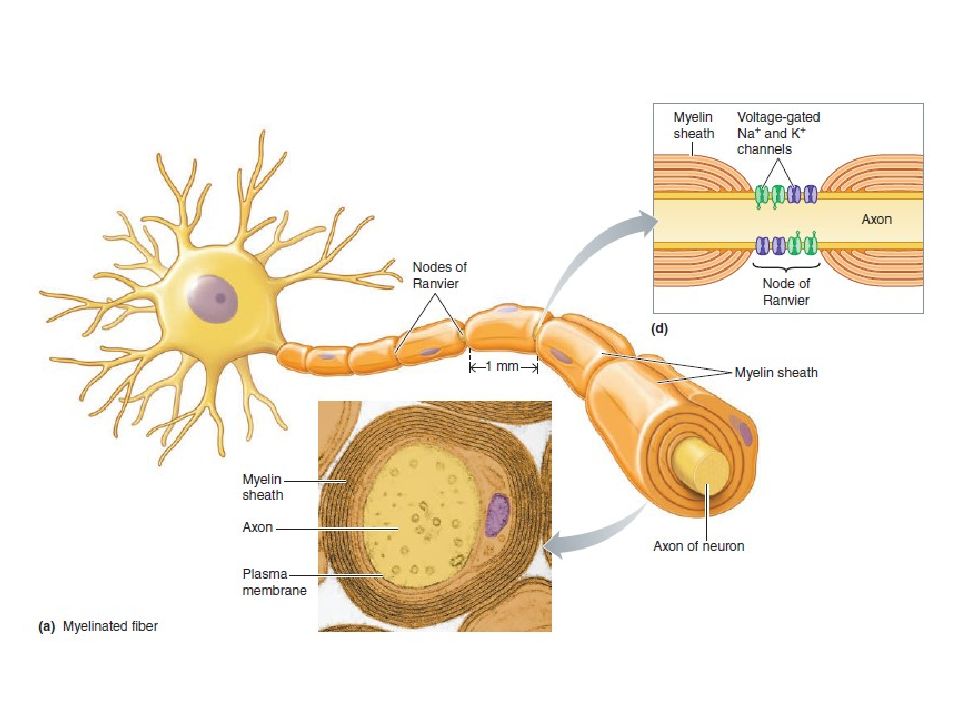

Нервные волокна представляют собой отростки нервных клеток. Они выполняют специализированную функцию — проведение нервных импульсов. Отдельное нервное волокно состоит из осевого цилиндра, окруженного мембраной.

Слайд 4: Классификация нервных волокон

Слайд 5

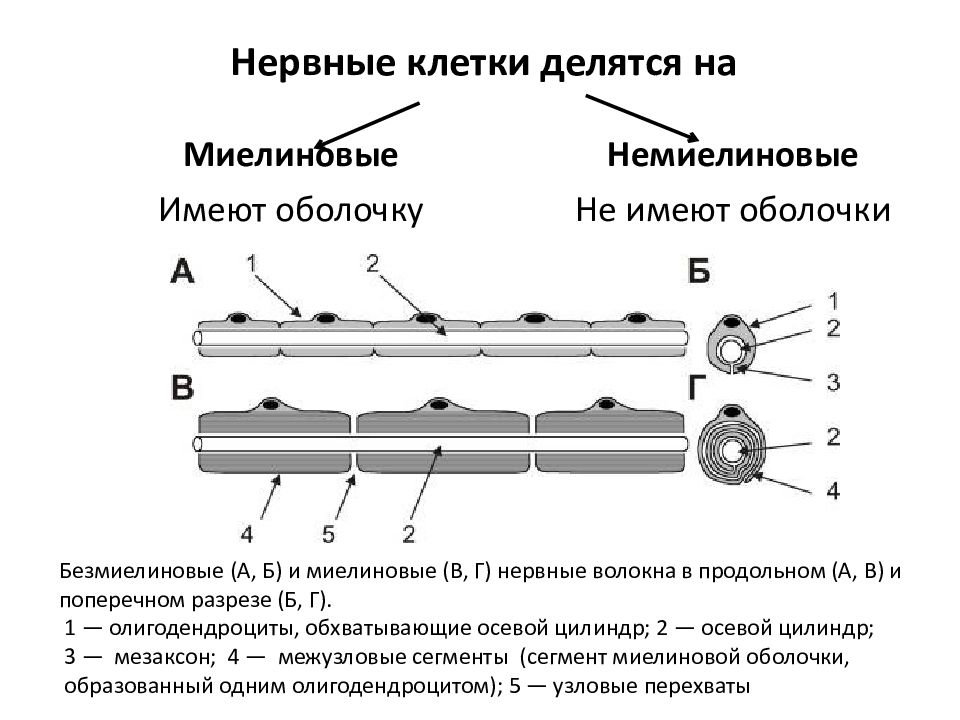

Нервные клетки делятся на Миелиновые Немиелиновые Имеют оболочку Не имеют оболочки Безмиелиновые (А, Б) и миелиновые (В, Г) нервные волокна в продольном (А, В) и поперечном разрезе (Б, Г). 1 — олигодендроциты, обхватывающие осевой цилиндр; 2 — осевой цилиндр; 3 — мезаксон; 4 — межузловые сегменты (сегмент миелиновой оболочки, образованный одним олигодендроцитом); 5 — узловые перехваты

Слайд 7

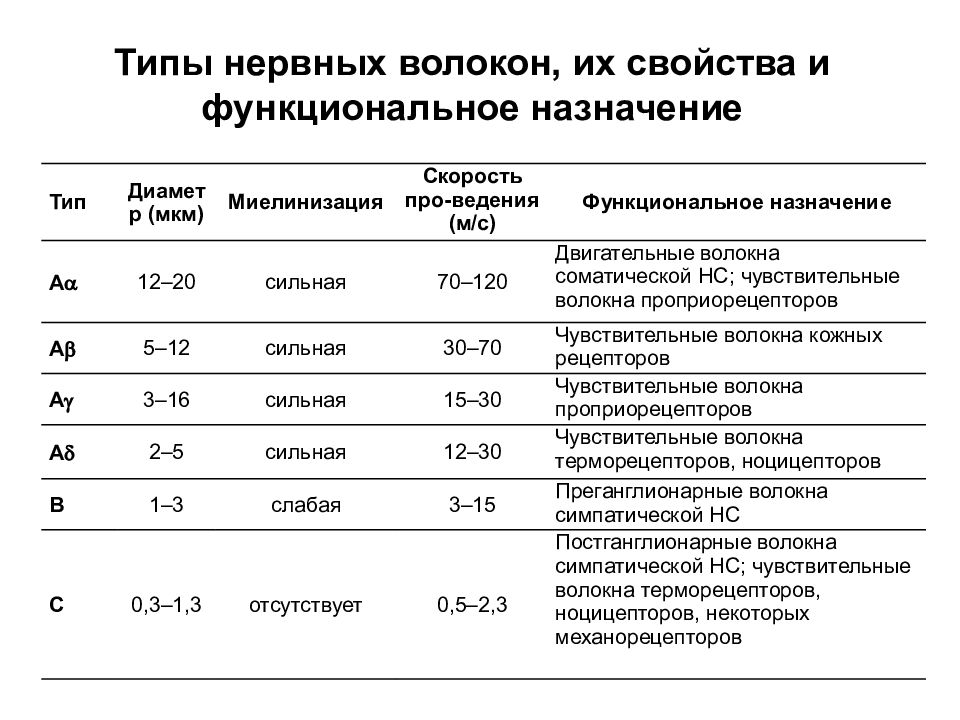

Тип Диаметр (мкм) Миелинизация Скорость про-ведения (м/с) Функциональное назначение А 12–20 сильная 70–120 Двигательные волокна соматической НС; чувствительные волокна проприорецепторов А 5–12 сильная 30–70 Чувствительные волокна кожных рецепторов А 3–16 сильная 15–30 Чувствительные волокна проприорецепторов А 2–5 сильная 12–30 Чувствительные волокна терморецепторов, ноцицепторов В 1–3 слабая 3–15 Преганглионарные волокна симпатической НС С 0,3–1,3 отсутствует 0,5–2,3 Постганглионарные волокна симпатической НС; чувствительные волокна терморецепторов, ноцицепторов, некоторых механорецепторов Типы нервных волокон, их свойства и функциональное назначение

Слайд 9: Распространение возбуждения

Одной из особенностей потенциала действия является его способность распространяться по возбудимым мембранам без уменьшения амплитуды.

Слайд 10

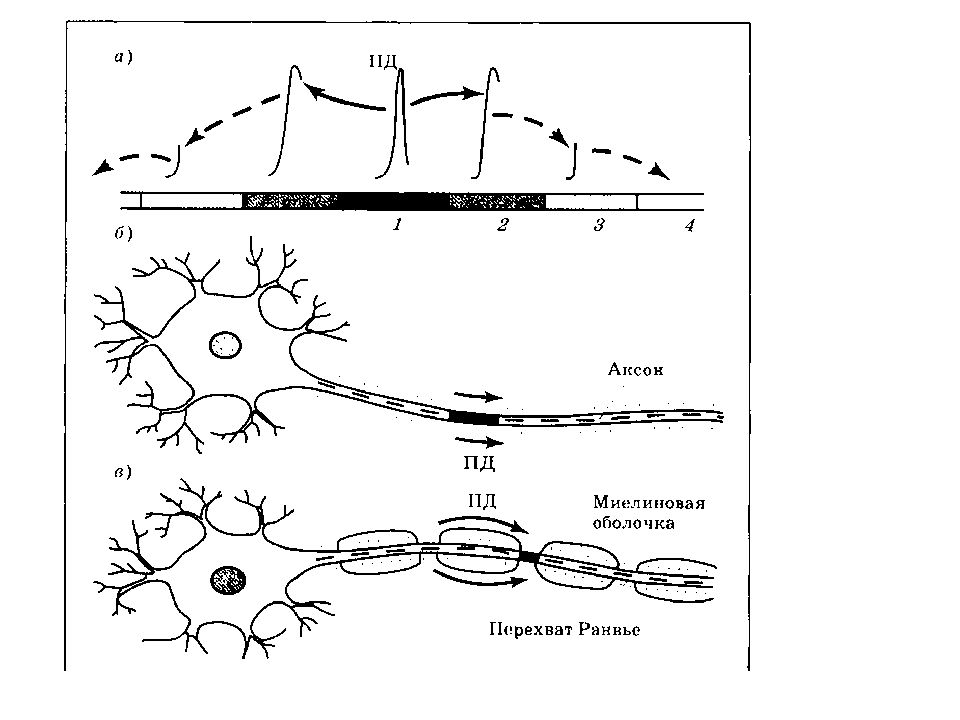

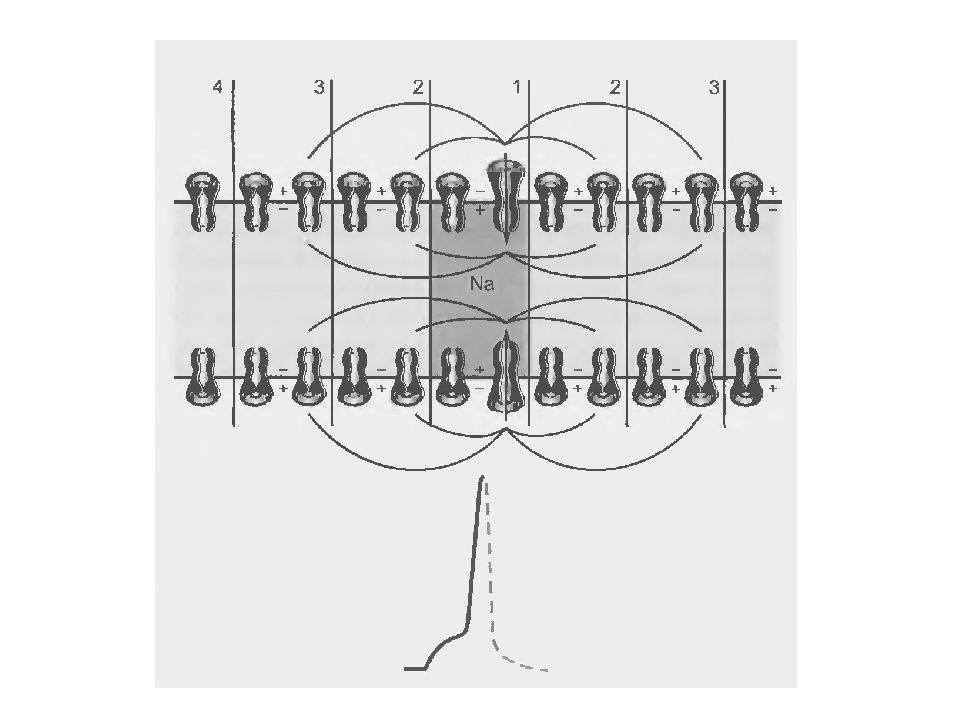

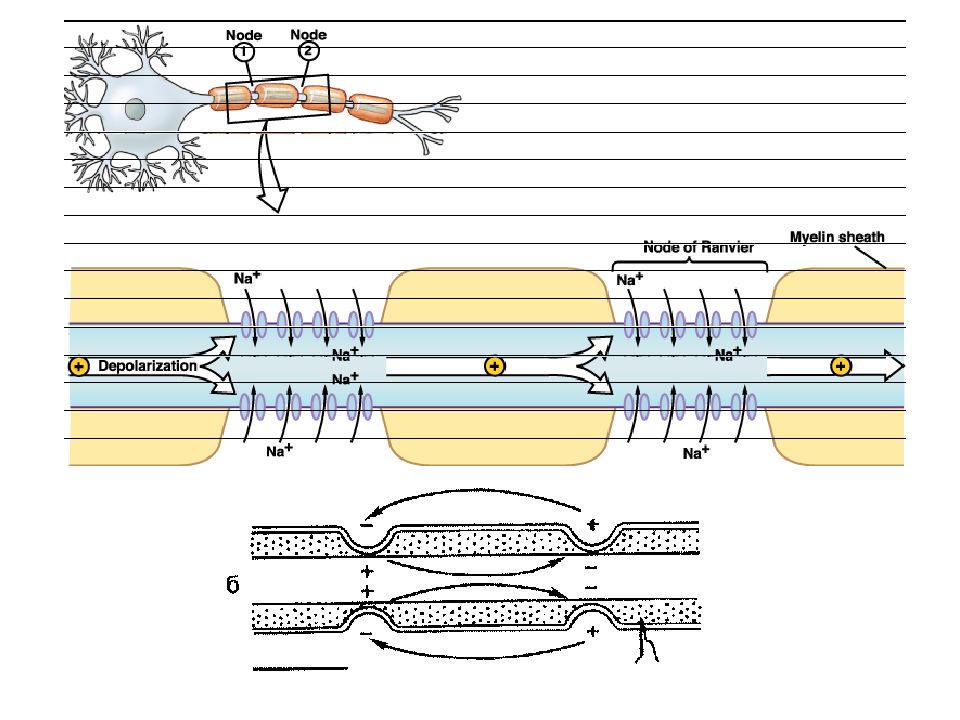

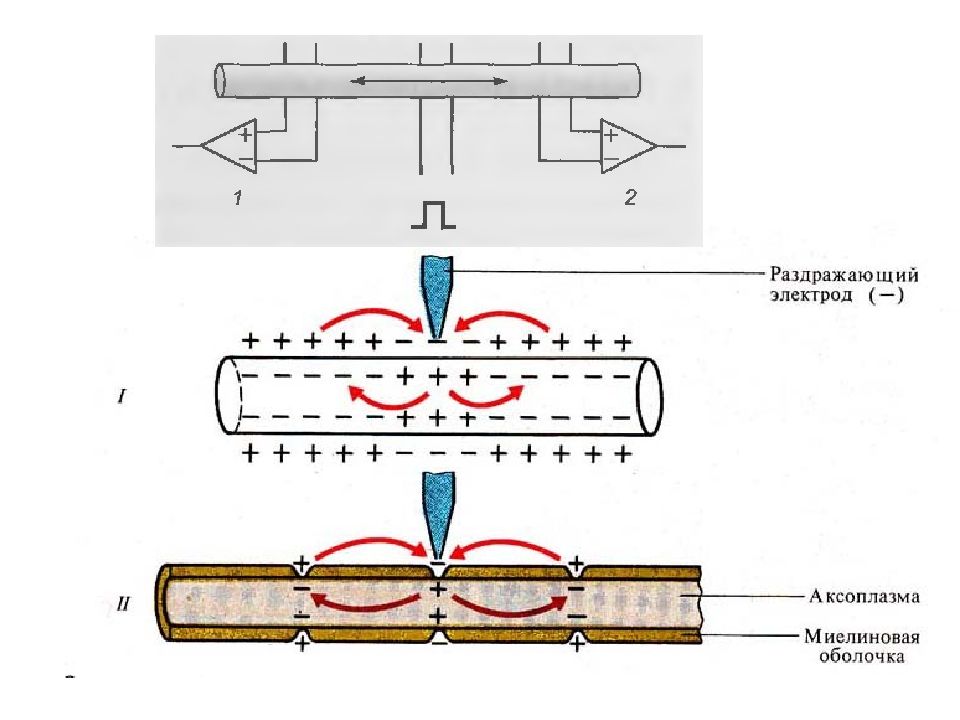

Принципиально механизм проведения возбуждения у различных нервных волокон одинаков. По современным представлениям, он осуществляется на основе ионных механизмов генерации ПД. Вместе с тем имеются и некоторые различия в механизмах проведения возбуждения по миелиновым и безмиелиновым волокнам

Слайд 12: Проведение по безмиелиновому волокну (последовательный или непрерывный тип распространения)

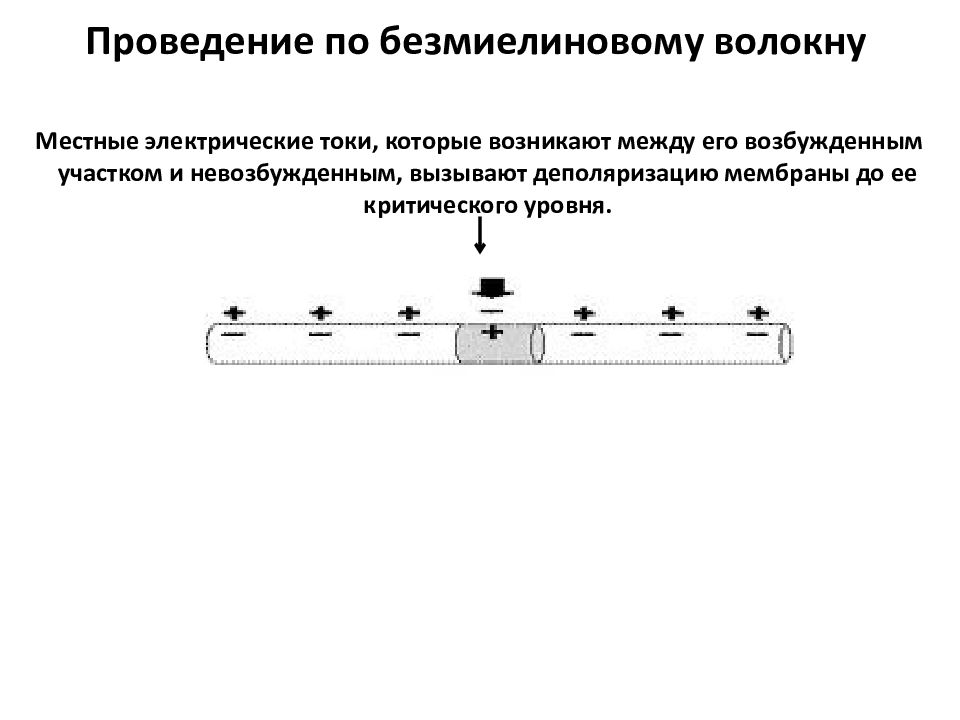

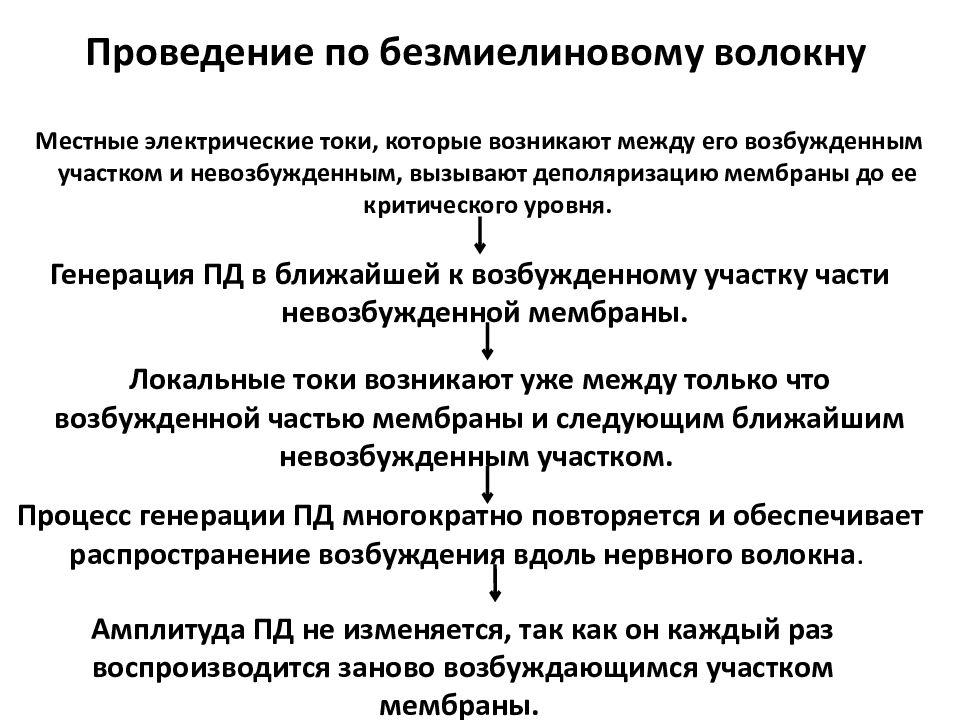

Слайд 13: Проведение по безмиелиновому волокну

Местные электрические токи, которые возникают между его возбужденным участком и невозбужденным, вызывают деполяризацию мембраны до ее критического уровня.

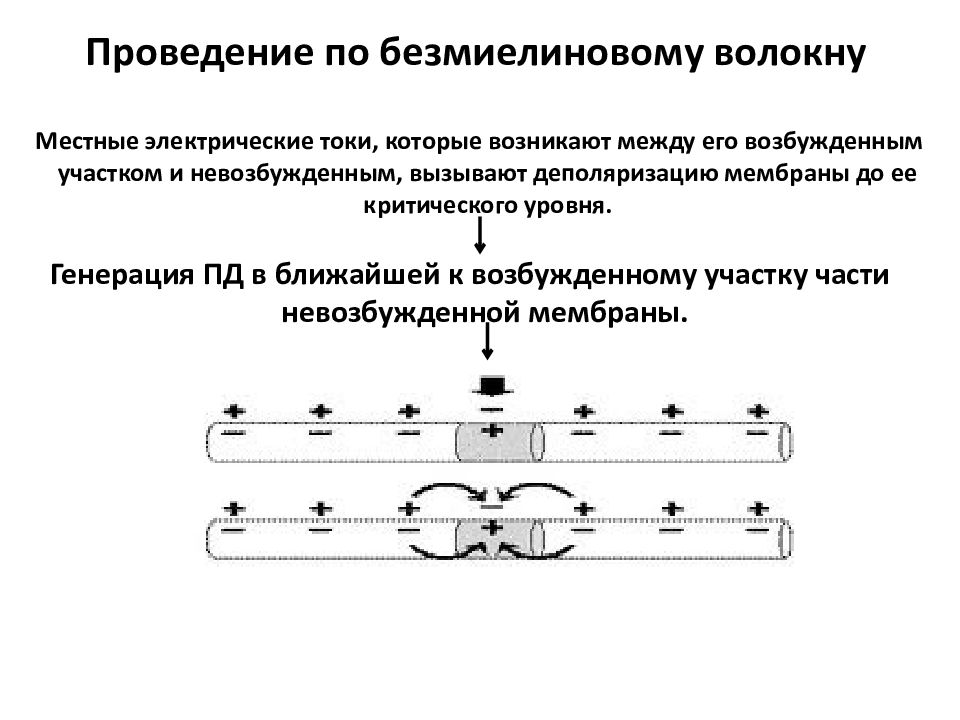

Слайд 14: Проведение по безмиелиновому волокну

Генерация ПД в ближайшей к возбужденному участку части невозбужденной мембраны. Местные электрические токи, которые возникают между его возбужденным участком и невозбужденным, вызывают деполяризацию мембраны до ее критического уровня.

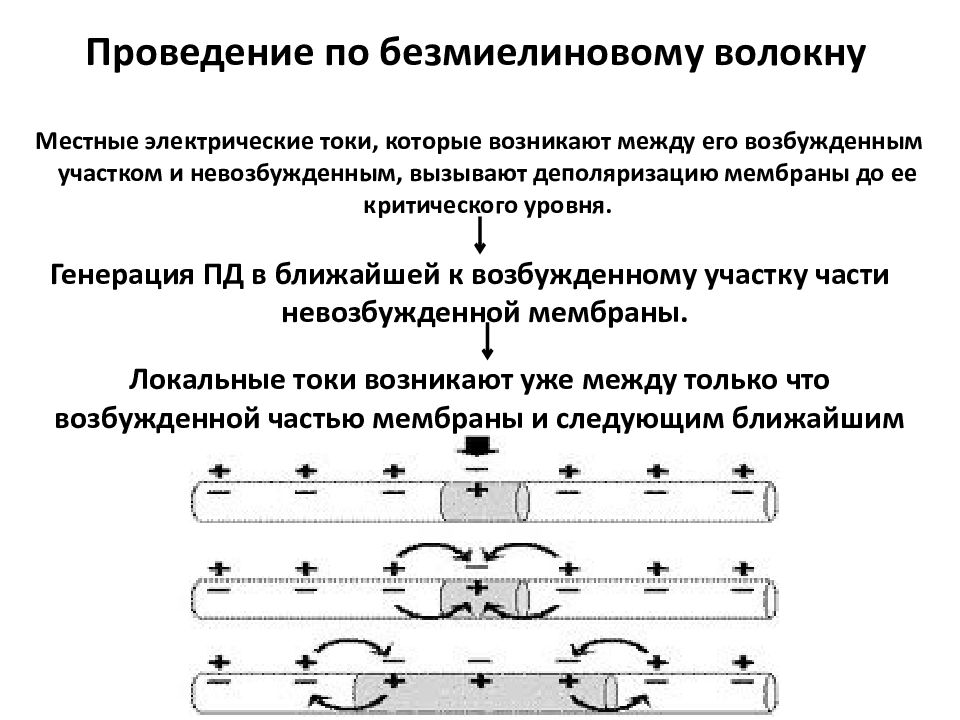

Слайд 15: Проведение по безмиелиновому волокну

Генерация ПД в ближайшей к возбужденному участку части невозбужденной мембраны. Местные электрические токи, которые возникают между его возбужденным участком и невозбужденным, вызывают деполяризацию мембраны до ее критического уровня. Локальные токи возникают уже между только что возбужденной частью мембраны и следующим ближайшим невозбужденным участком.

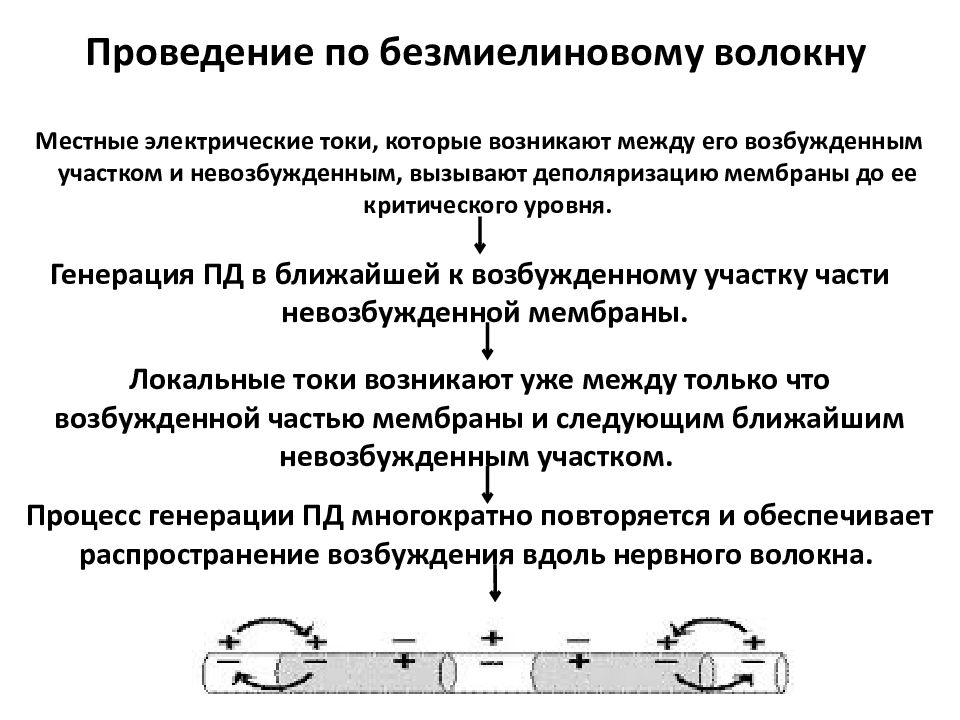

Слайд 16: Проведение по безмиелиновому волокну

Генерация ПД в ближайшей к возбужденному участку части невозбужденной мембраны. Местные электрические токи, которые возникают между его возбужденным участком и невозбужденным, вызывают деполяризацию мембраны до ее критического уровня. Локальные токи возникают уже между только что возбужденной частью мембраны и следующим ближайшим невозбужденным участком. Процесс генерации ПД многократно повторяется и обеспечивает распространение возбуждения вдоль нервного волокна.

Слайд 17: Проведение по безмиелиновому волокну

Генерация ПД в ближайшей к возбужденному участку части невозбужденной мембраны. Местные электрические токи, которые возникают между его возбужденным участком и невозбужденным, вызывают деполяризацию мембраны до ее критического уровня. Локальные токи возникают уже между только что возбужденной частью мембраны и следующим ближайшим невозбужденным участком. Процесс генерации ПД многократно повторяется и обеспечивает распространение возбуждения вдоль нервного волокна. Амплитуда ПД не изменяется, так как он каждый раз воспроизводится заново возбуждающимся участком мембраны.

Слайд 19: Проведение по миелиновому волокну ( сальтаторный или прерывистый метод)

Слайд 20: Проведение по миелиновому волокну ( сальтаторный или прерывистый метод)

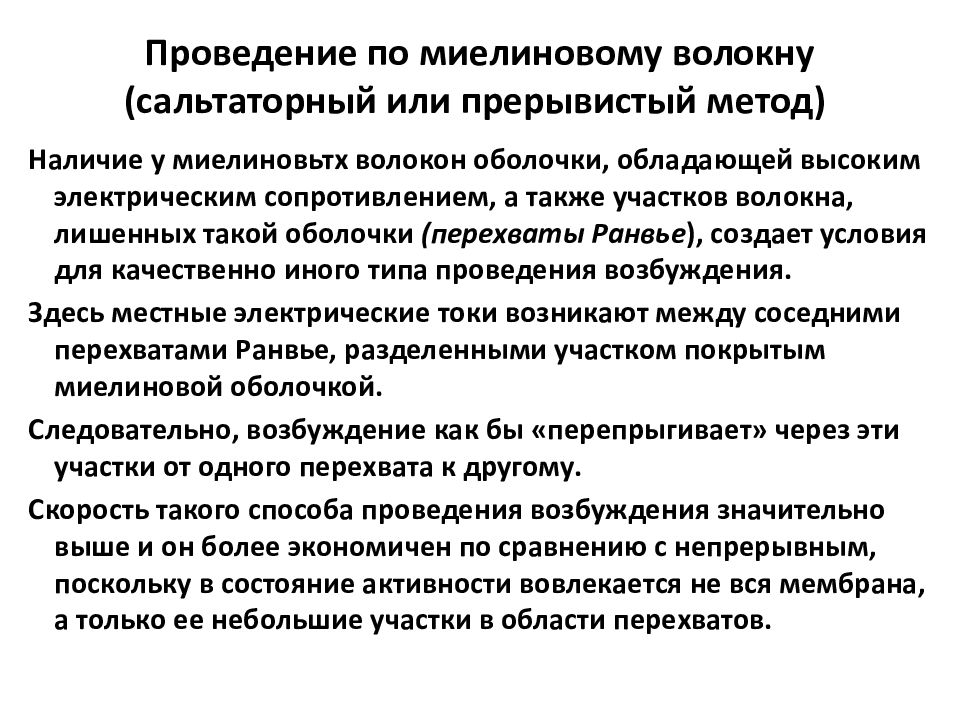

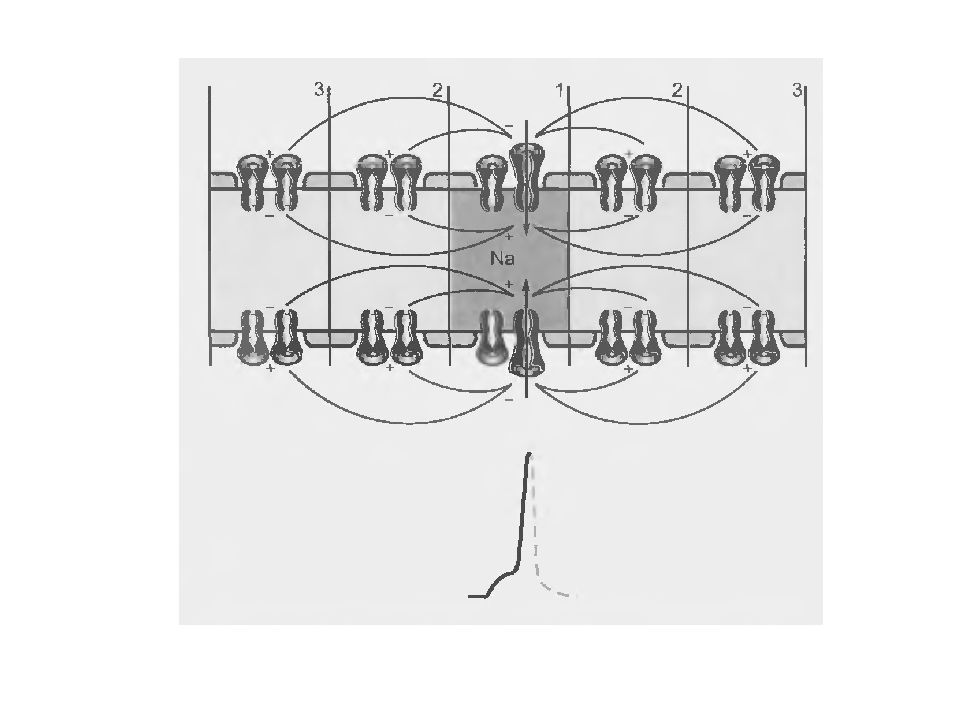

Наличие у миелиновьтх волокон оболочки, обладающей высоким электрическим сопротивлением, а также участков волокна, лишенных такой оболочки (перехваты Ранвье ), создает условия для качественно иного типа проведения возбуждения. Здесь местные электрические токи возникают между соседними перехватами Ранвье, разделенными участком покрытым миелиновой оболочкой. Следовательно, возбуждение как бы «перепрыгивает» через эти участки от одного перехвата к другому. Скорость такого способа проведения возбуждения значительно выше и он более экономичен по сравнению с непрерывным, поскольку в состояние активности вовлекается не вся мембрана, а только ее небольшие участки в области перехватов.

Слайд 21: Проведение по миелиновому волокну

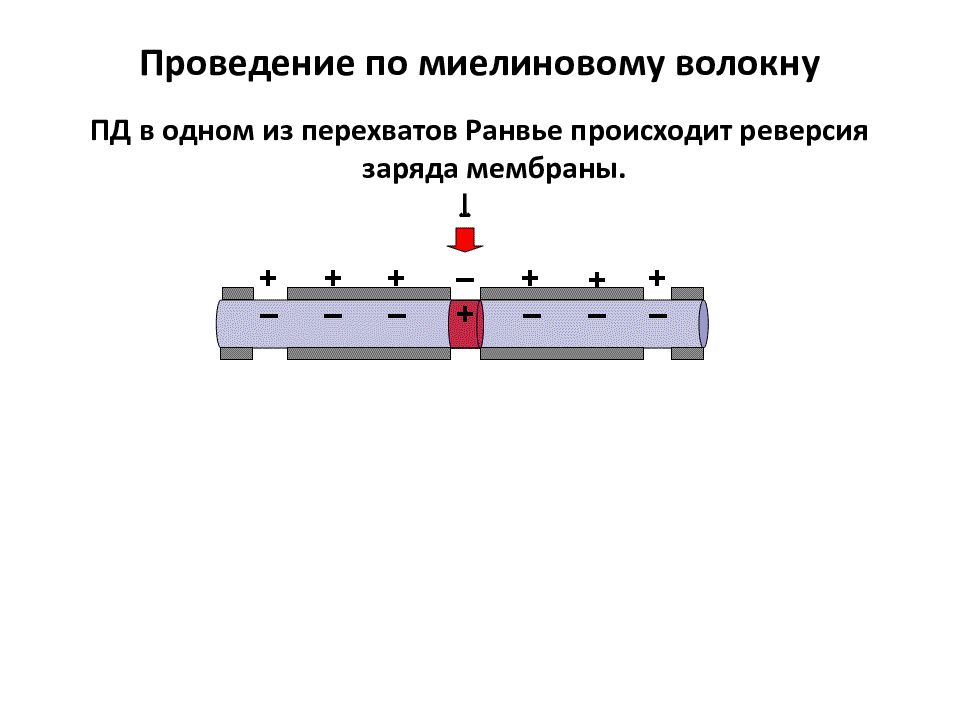

ПД в одном из перехватов Ранвье происходит реверсия заряда мембраны.

Слайд 22: Проведение по миелиновому волокну

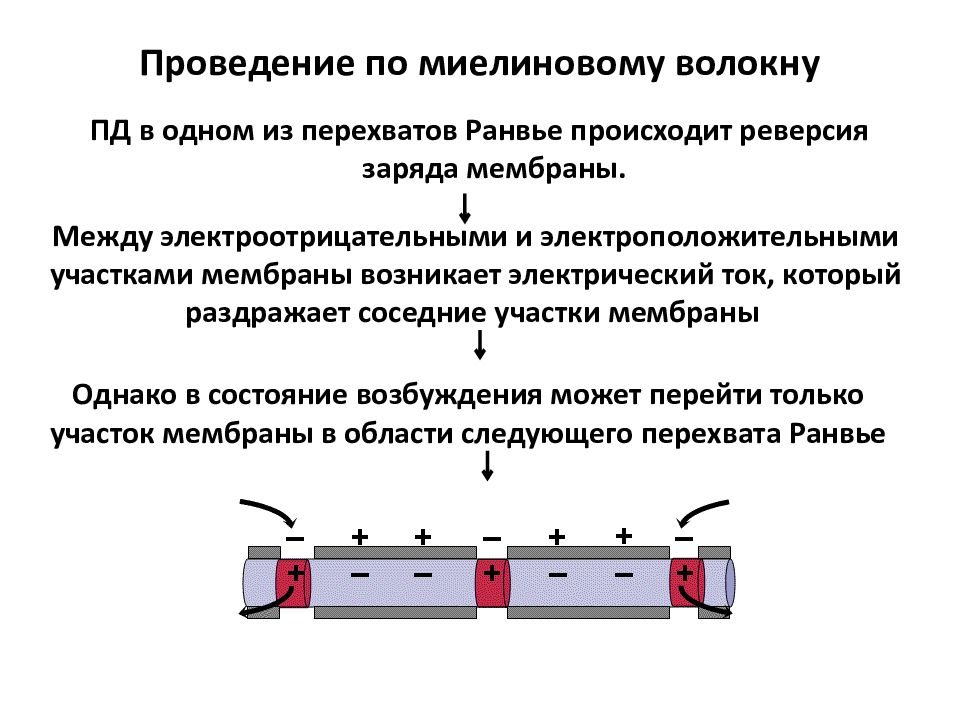

ПД в одном из перехватов Ранвье происходит реверсия заряда мембраны. Между электроотрицательными и электроположительными участками мембраны возникает электрический ток, который раздражает соседние участки мембраны

Слайд 23: Проведение по миелиновому волокну

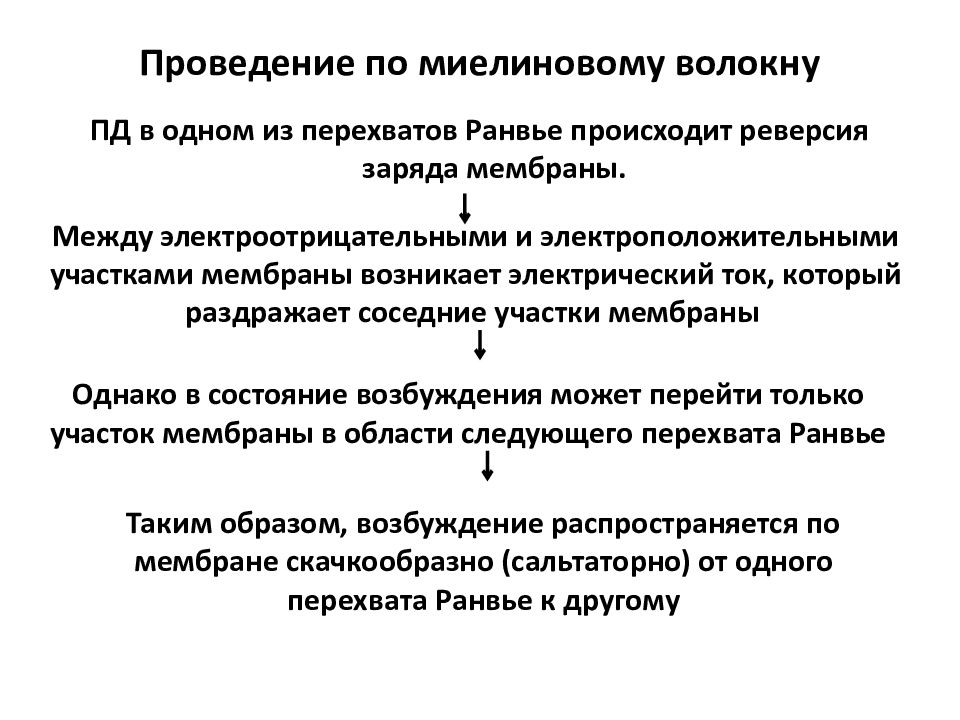

ПД в одном из перехватов Ранвье происходит реверсия заряда мембраны. Между электроотрицательными и электроположительными участками мембраны возникает электрический ток, который раздражает соседние участки мембраны Однако в состояние возбуждения может перейти только участок мембраны в области следующего перехвата Ранвье

Слайд 24: Проведение по миелиновому волокну

ПД в одном из перехватов Ранвье происходит реверсия заряда мембраны. Между электроотрицательными и электроположительными участками мембраны возникает электрический ток, который раздражает соседние участки мембраны Однако в состояние возбуждения может перейти только участок мембраны в области следующего перехвата Ранвье Таким образом, возбуждение распространяется по мембране скачкообразно (сальтаторно) от одного перехвата Ранвье к другому

Слайд 27: Возбудимая клетка может находиться в двух дискретных состояниях:

состоянии покоя (готовность к реагированию на внешнее воздействие, совершение внутренней работы); состоянии возбуждения (активное выполнение специфических функций, совершение внешней работы).

Слайд 29

Возбудимость это свойство клеточных мембран отвечать на действие адекватных раздражителей специфичсскими изменениями ионной проницаемости и мембранного потенциала. Возбуждение - электрохимический процесс, идущий исключительно на мембране клетки. Его обязательным признаком является изменение электрического состояния цитоплазматической мембраны. Оно, в конечном счете, запускает специфическую для каждой ткани функцию. Возбуждение мембраны мышц вызывает их сокращение, в нервной системе возбуждение мембраны клетки вызывает его проведение по аксонам, в железистой ткани приводит к секреции.

Слайд 30: Имеется три основных показателя состояния возбудимости ткани

Пороговый потенциал - это минимальная величина, на которую надо уменьшить потенциал покоя (ПП), чтобы вызвать возбуждение (ПД). Пороговая сила —это наименьшая сила раздражителя, способна» вызвать возбуждение (ПД) при неограниченно длительном действии на ткань Пороговое время — это минимальное время, в течение которого должен действовать на ткань раздражитель пороговой силы, чтобы вызвать ее возбуждение

Слайд 33: Закон двустороннего проведения возбуждения

Возбуждение по нервному волокну распространяется в обе стороны от места его возникновения, т.е. центростремительно и центробежно. Причина заключается в том, что при возникновении каждого импульса возбуждения происходит резкое падение возбудимости (абсолютная рефрактерная фаза) в том участке мембраны, где возник процесс возбуждения. Поэтому местные токи могут вызвать деполяризацию мембраны только тех участков нервного волокна, которые еще не возбуждались и возбудимость которых еще не изменена.

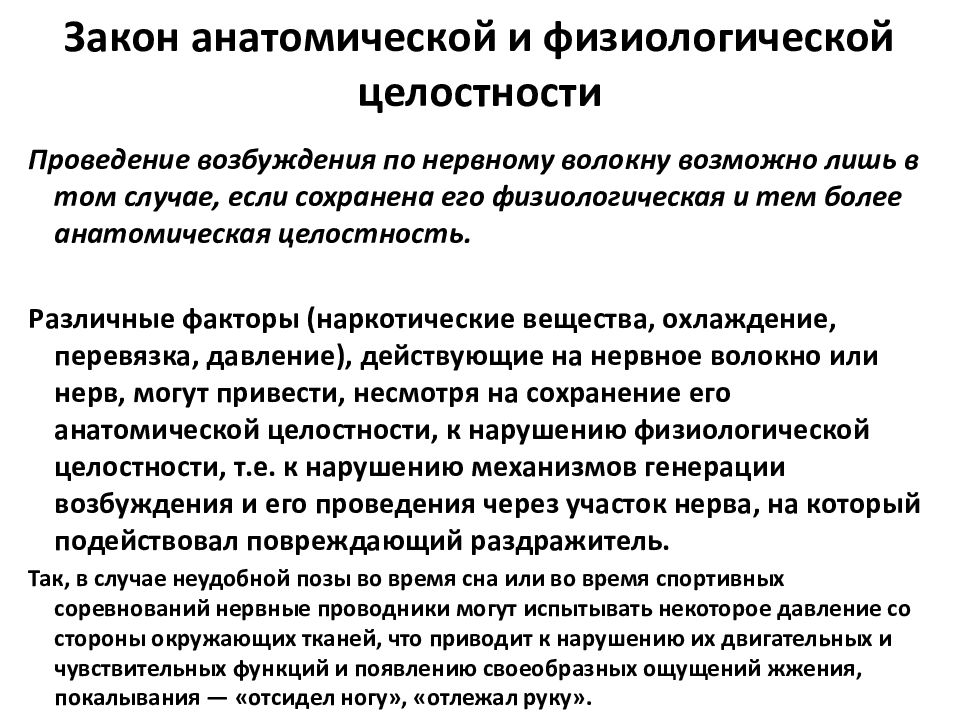

Слайд 36: Закон анатомической и физиологической целостности

Проведение возбуждения по нервному волокну возможно лишь в том случае, если сохранена его физиологическая и тем более анатомическая целостность. Различные факторы (наркотические вещества, охлаждение, перевязка, давление), действующие на нервное волокно или нерв, могут привести, несмотря на сохранение его анатомической целостности, к нарушению физиологической целостности, т.е. к нарушению механизмов генерации возбуждения и его проведения через участок нерва, на который подействовал повреждающий раздражитель. Так, в случае неудобной позы во время сна или во время спортивных соревнований нервные проводники могут испытывать некоторое давление со стороны окружающих тканей, что приводит к нарушению их двигательных и чувствительных функций и появлению своеобразных ощущений жжения, покалывания — «отсидел ногу», «отлежал руку».

Слайд 38: Закон изолированного проведения возбуждения

В составе нерва возбуждение по нервным волокнам распространяется изолированно, т.е. не переходя с одного волокна на другое. Изолированное проведение возбуждения обусловлено тем, что электрическое сопротивление межклеточной жидкости значительно ниже сопротивления мембран нервных волокон. Поэтому основная часть локального тока, возникающего между возбужденным и невозбужденными участками нервного волокна, проходит по межклеточным пространствам, не оказывая существенного влияния на рядом расположенные нервные волокна. Изолированное проведение возбуждения имеет важное значение. Нерв содержит большое количество нервных волокон (чувствительных, двигательных, вегетативных), которые иннервируют различные по структуре и функциям эффекторы (клетки, ткани, органы). Если бы возбуждение внутри нерва распространялось с одного нервного волокна на другое, то нормальное функционирование эффекторов было бы невозможным.

Слайд 39: Малая утомляемость нервного волокна

При нормальном кровоснабжении (доставке кислорода и питательных веществ) проводящий возбуждение нерв практически неутомляем. Это обусловлено тем, что при проведении ПД по нервным волокнам используется всего лишь одна миллионная часть запасов трансмембранных ионных градиентов и, следовательно, нужны небольшие количества АТФ для восстановления (например, посредством Na / K -насоса) ионных градиентов.

Слайд 41

Основным свойством любой ткани является раздражимость, т. е. способность ткани изменять свои физиологические свойства и проявлять функциональные отправления в ответ на действие раздражителей. Этот ответ на различные воздействия называют физиологическими реакциями, а воздействия, их вызывающие, раздражителями, или стимулами. Раздражители – это факторы внешней или внутренней среды, действующие на возбудимые структуры. Все бесконечное разнообразие возможных раздражителен клеток и тканей можно классифицировать по трем категориям - но адекватности, природе и силе.

Слайд 42: Различают :

1) естественные (нервные импульсы, возникающие в нервных клетках и различных рецепторах); 2) искусственные : физические (механические – удар, укол; температурные – тепло, холод; электрический ток – переменный или постоянный), химические (кислоты, основания, эфиры и т. п.), физико-химические (осмотические – кристаллик хлорида натрия).

Слайд 43

По адекватности раздражители можно разделить на адекватные и неадекватные. Адекватные раздражители действуют па данный биологический объект в естественных условиях, т.е. к их восприятию биологический объект генетически приспособлен. П риведем несколько простых примеров. Так, для палочек и колбочек сетчатки глаз адекватными раздражителями являются лучи видимой части солнечного спектра, для тактильных рецепторов кожи — давление, для вкусовых сосочков языка - разнообразные химические вещества. Для восприятия неадекватных раздражителей данная клетка или орган генетически не приспособлены. Так, мышца сокращается ие только под влиянием своего адекватного раздражителя - медиатора, но и таких раздражителей, действию которых она в естественных условиях не подвергается: мышца сокращается при воздействии кислоты или щелочи, сильного электрического тока, механического удара, быстрого согревания и т. д. Клетки значительно более чувствительны к адекватным раздражителям, чем к неадекватным. Это выражение функционального приспособления, выработавшегося в процессе эволюции.

Слайд 44

По природе раздражители можно разделить н a множество групп: физические, физико-химические и химические. К числу физических раздражителей принадлежат температурные, механические, электрические, световые, звуковые. К относятся изменения физико-химическим раздражителям осмотического давления, активной реакции среды, электролитного состава, коллоидального состояния. К числу химических раздражителей относится множество веществ с различными составами и свойствами. Вызвать раздражение способны лекарственные препараты, яды, а также многие химические соединения, образующиеся в организме.

Слайд 45

По силе раздражители можно разделить на под пороговые, пороговые и сверхпороговые. 1. Подпороговые раздражители не приводят к типичной реакции клетки или ткани. Так, очень слабый световой поток будет недостаточен для формирования типичной реакции палочек и колбочек сетчатки глаз. 2. Пороговые раздражители вызывают специфическую реакцию клетки или ткани. Для палочек и колбочек сетчатки глаз лучи видимой части солнечного спектра будут пороговыми раздражителями. 3. Сверхпороговые раздражители вызывают нестандартную реакцию клетки или ткани. Например, ослепление наступит в результате световой вспышки во время взрыва водородной бомбы.

Слайд 48: Закон силы

Чем больше сила раздражителя, тем больше величина ответной реакции. В соответствии с этим законом функционируют сложные структуры, например скелетная мышца. Амплитуда ее сокращений от минимальных (пороговых) величин постепенно увеличивается с увеличением силы раздражителя до субмаксимальных и максимальных значений. С увеличением силы раздражителя в реакцию вовлекается большее количество мышечных волокон. Когда в реакцию вовлечены все мышечные волокна, составляющие данную мышцу, дальнейшее увеличение силы раздражителя не приводит к увеличению амплитуды сокращения, т.е. мышца ответила на действие раздражителя максимальным сокращением (максимальной ответной реакцией).

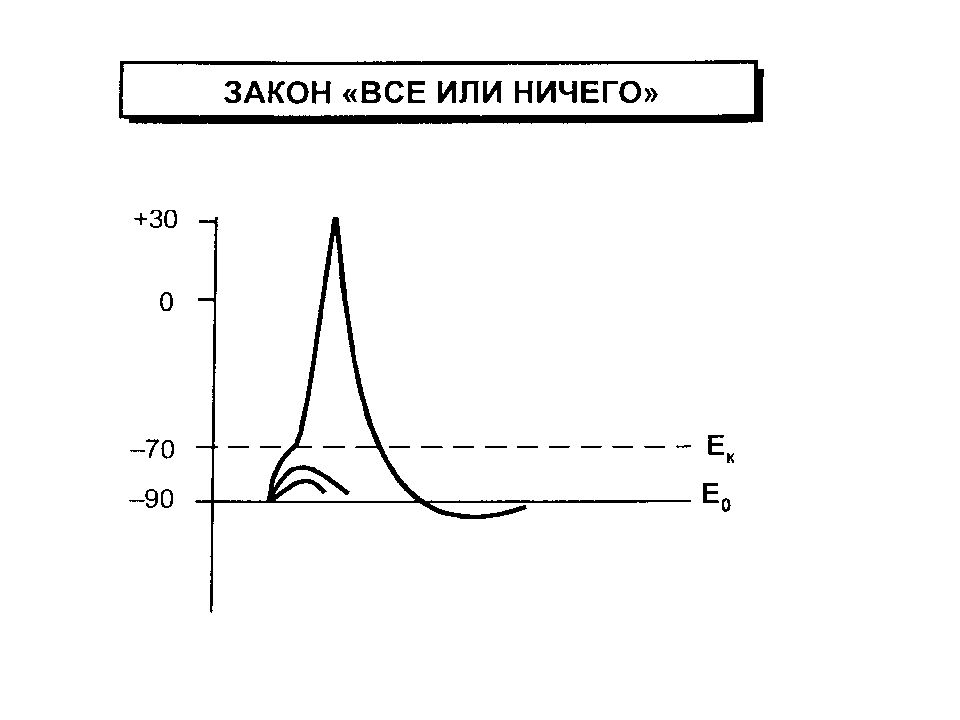

Слайд 50: Закон «все или ничего»

Подпороговые раздражители не вызывают ответной реакции («ничего»), а пороговый -- максимальную («все»). По закону «все или ничего» сокращается сердечная мышца, отвечают одиночные нервные и мышечные волокна.

Слайд 53: Закон аккомодации (градиента, Дюбуа — Реймона )

Д ействие раздражителя зависит не только от его абсолютной величины, но и от скорости его нарастания до порогового значения. Так, если действует раздражитель, сила которого увеличивается от нулевого значения до порогового не быстро (не мгновенно), а медленно (с градиентом), то ответная реакция возбудимого объекта не возникает.

Слайд 55: Закон силы — длительности (силы — времени):

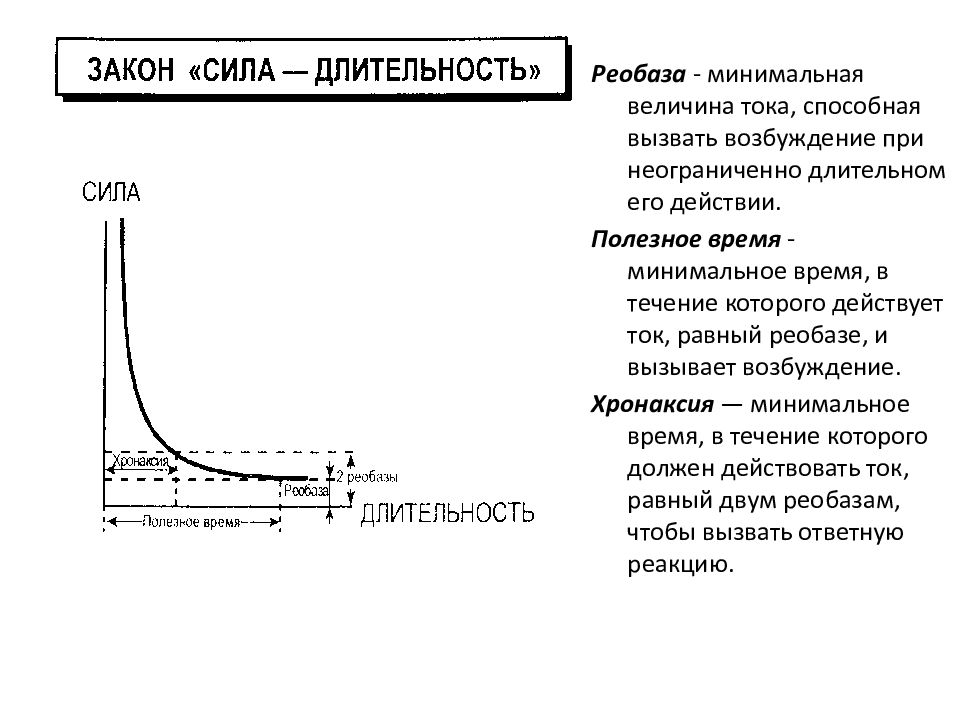

Раздражающее действие раздражителя зависит не только от его абсолютной величины, но и от времени, в течение которого он действует на ткань. Чем больше величина раздражителя, тем меньше времени он должен действовать для возникновения возбуждения. Из этого следует, что: во-первых, ток меньше некоторой минимальной величины не вызовет возбуждение, как бы длительно он ни действовал. во-вторых, чем короче импульс тока, тем меньшую раздражающую способность он имеет. Причиной такой зависимости является неспособность раздражителя осуществить сдвиг мембранного потенциала до КУД или из-за кратковременности его действия, или из-за недостаточности силы раздражителя.

Слайд 56

Реобаза - минимальная величина тока, способная вызвать возбуждение при неограниченно длительном его действии. Полезное время - минимальное время, в течение которого действует ток, равный реобазе, и вызывает возбуждение. Хронаксия — минимальное время, в течение которого должен действовать ток, равный двум реобазам, чтобы вызвать ответную реакцию.

Слайд 58

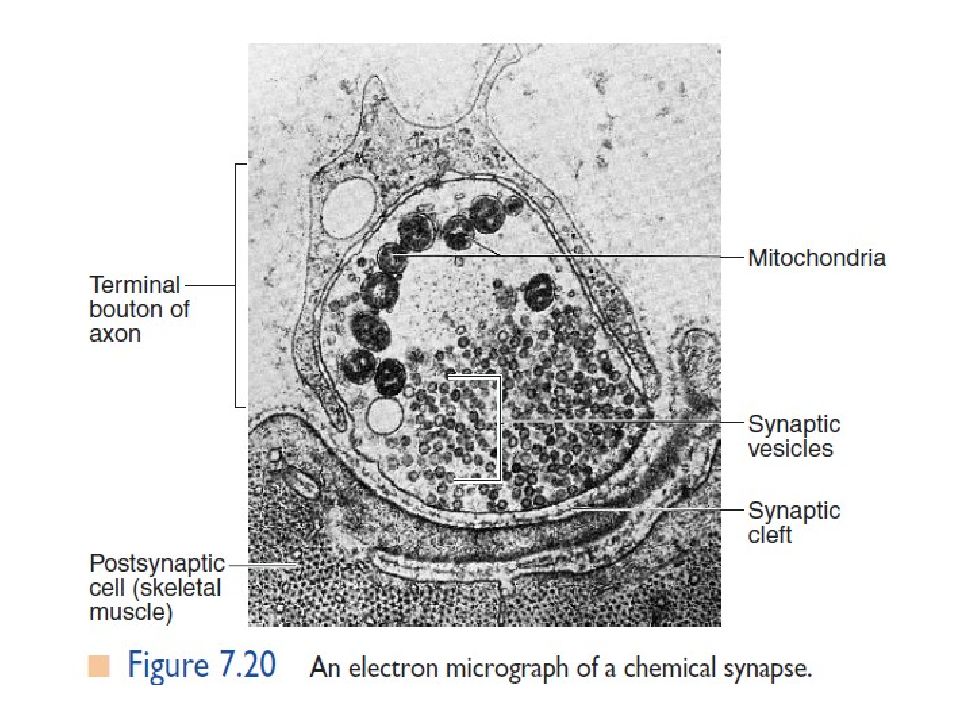

Синапс (от греч. synapsis - соприкосновение) - специализированный межклеточный контакт, обеспечивающий передачу регулирующих сигналов от нейрона к нейрону или другой (не нервной) клетке.

Слайд 60

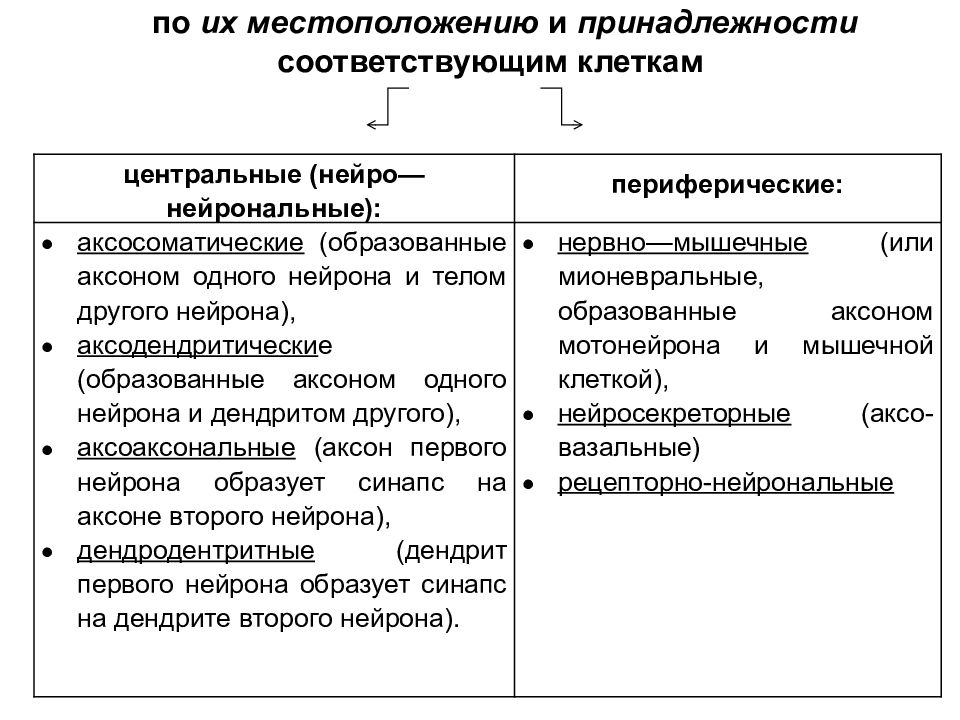

центральные (нейро—нейрональные): периферические: аксосоматические (образованные аксоном одного нейрона и телом другого нейрона), аксодендритически е (образованные аксоном одного нейрона и дендритом другого), аксоаксональные (аксон первого нейрона образует синапс на аксоне второго нейрона), дендродентритные (дендрит первого нейрона образует синапс на дендрите второго нейрона). нервно—мышечные (или мионевральные, образованные аксоном мотонейрона и мышечной клеткой), нейросекреторные (аксо-вазальные) рецепторно-нейрональные по их местоположению и принадлежности соответствующим клеткам

Слайд 61

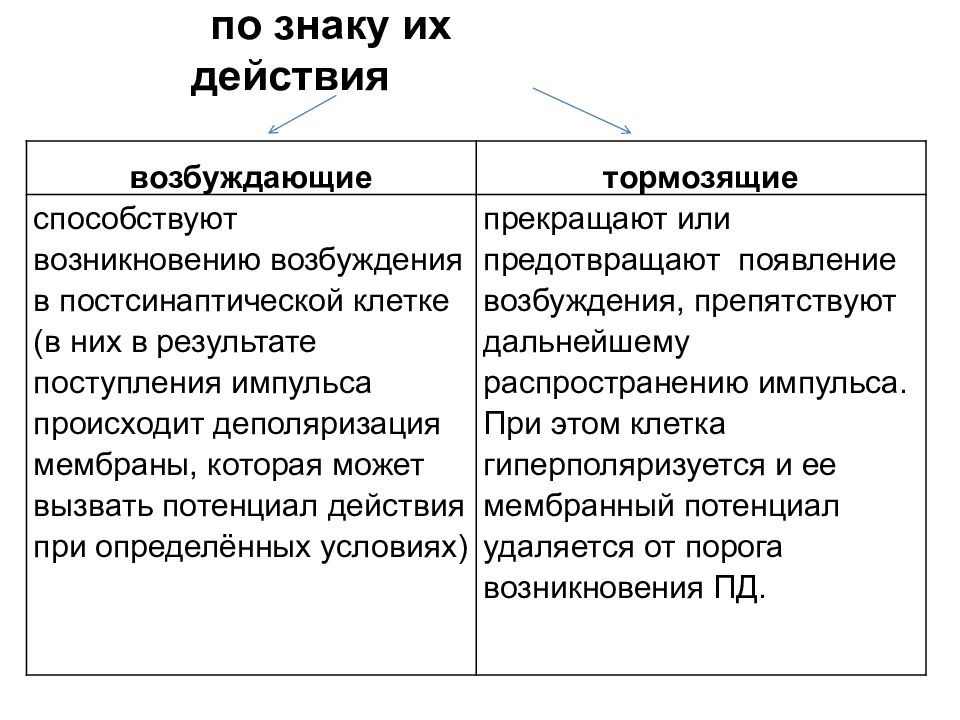

возбуждающие тормозящие способствуют возникновению возбуждения в постсинаптической клетке (в них в результате поступления импульса происходит деполяризация мембраны, которая может вызвать потенциал действия при определённых условиях) прекращают или предотвращают появление возбуждения, препятствуют дальнейшему распространению импульса. При этом клетка гиперполяризуется и ее мембранный потенциал удаляется от порога возникновения ПД. по знаку их действия

Слайд 62

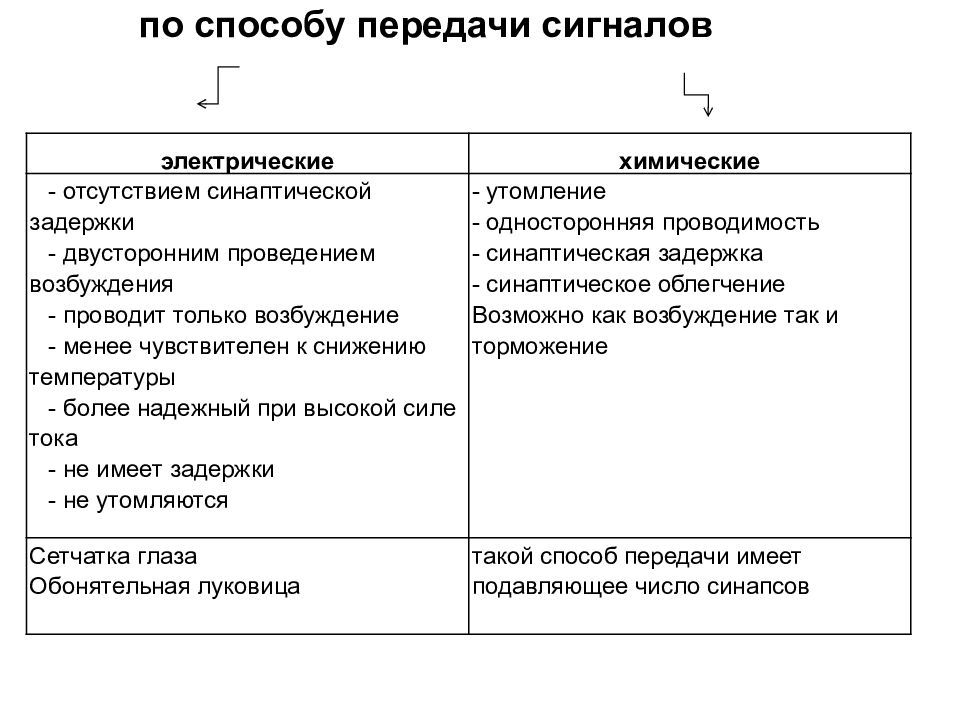

электрические химические - отсутствием синаптической задержки - двусторонним проведением возбуждения - проводит только возбуждение - менее чувствителен к снижению температуры - более надежный при высокой силе тока - не имеет задержки - не утомляются - утомление - односторонняя проводимость - синаптическая задержка - синаптическое облегчение Возможно как возбуждение так и торможение Сетчатка глаза Обонятельная луковица такой способ передачи имеет подавляющее число синапсов по способу передачи сигналов

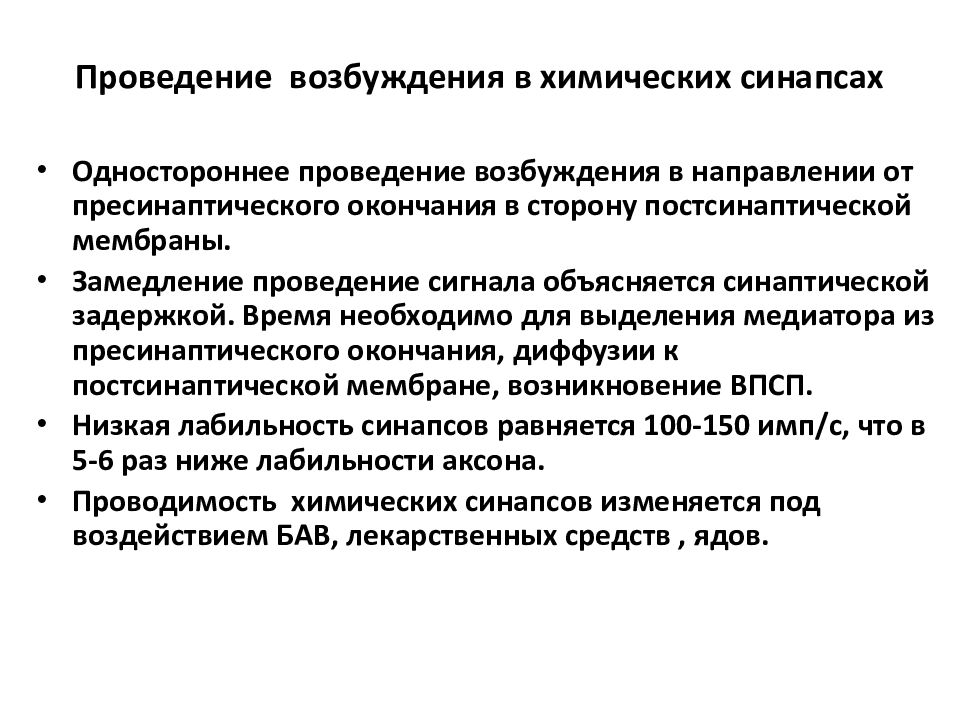

Слайд 64: Проведение возбуждения в химических синапсах

Одностороннее проведение возбуждения в направлении от пресинаптического окончания в сторону постсинаптической мембраны. Замедление проведение сигнала объясняется синаптической задержкой. Время необходимо для выделения медиатора из пресинаптического окончания, диффузии к постсинаптической мембране, возникновение ВПСП. Низкая лабильность синапсов равняется 100-150 имп/с, что в 5-6 раз ниже лабильности аксона. Проводимость химических синапсов изменяется под воздействием БАВ, лекарственных средств, ядов.

Слайд 67: Нейромедиа́торы ( нейротрансмиттеры )

— биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрического импульса с нервной клетки через синаптическое пространство.

Слайд 68: Нарушение синаптической проводимости

Некоторые яды могут частично нарушать или полностью блокировать нервно-мышечную передачу. Механизм их действия может быть различен, что определяется местом приложения яда или применяемого в медицине препарата. Можно выделить следующие основные пути блокирования: а) блокада проведения возбуждения по нервному волоку путем применения местной анестезии, б) блокада высвобождения медиатора, например, путем действия ботулинического токсина, в) нарушение синтеза ацетилхолина в пресинаптическом нервном окончании, г) угнетение холинэстеразы (фосфорорганические отравляющие вещества) приведет к длительному взаимодействию АХ с ХР и нарушению возбудимости постсинаптической мембраны, д) вещества, действуя на холинорецептор, могут блокировать его путем необратимого связывания ( -бунгаротоксин ) или длительно вытеснять АХ (кураре); инактивировать рецептор ( сукцинилхолин, декаметоний).

Слайд 69: Ацетилхолин

Возбуждающий медиатор: медиатор α -мотонейронов спинного мозга, иннервирующих скелетную мускулатуру, ретикулярной формации, гипоталамусе. Обнаруджены M- и N- холинорецепторы. Тормозное влияние оказывают с помощью М- холинорецепторов в глубоких слоях коры большого мозга, в стволе мозга, хвостатом ядре.

Слайд 71

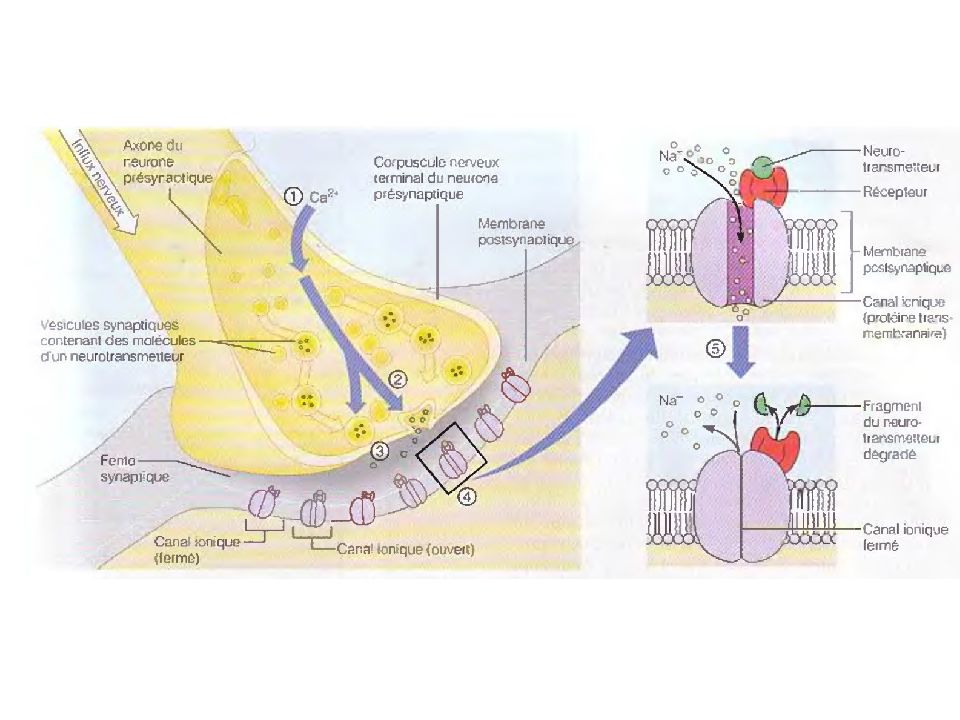

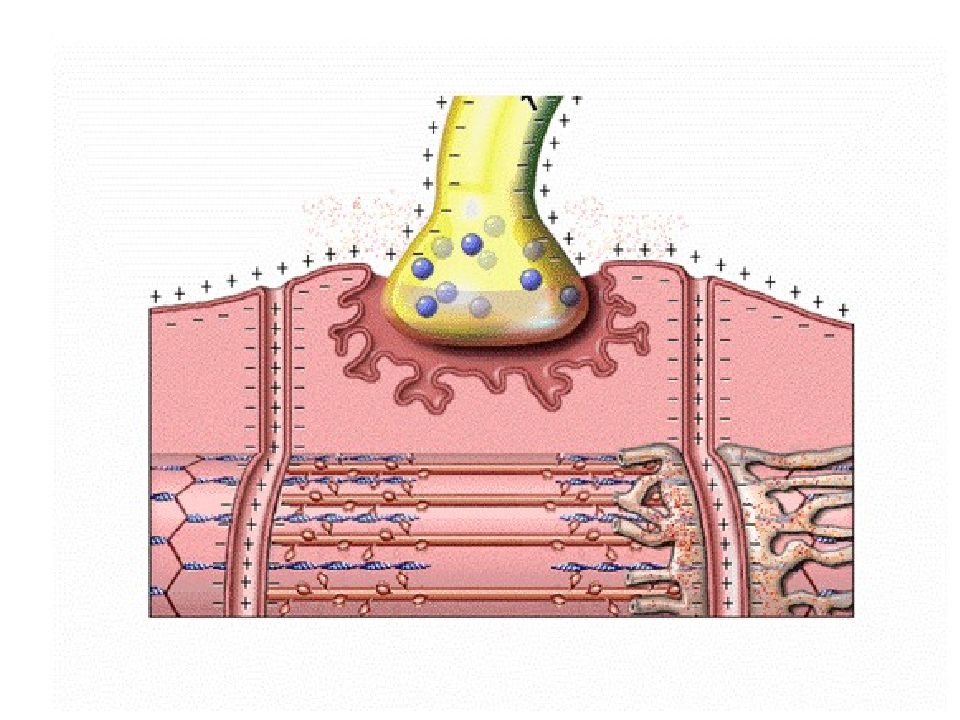

Выход медиатора обусловлен следующей последовательностью эффектов: при поступлении ПД к пресинаптической мембране в ней открываются кальциевые каналы, входящий кальций взаимодействует с белком кальмодулином, в результате к мембране подтягиваются несколько пузырьков с медиатором, - медиатор поступает в синаптическую щель.

Слайд 72: МП

Мышечное волокно имеет мембранный потенциал -80 - -90 мВ. Для того, чтобы вызвать возникновение возбуждения в постсинаптической мембране мышечного волокна одного ПД, поступившего к синапсу, недостаточно. Для возникновения ПД необходимо, что бы деполяризация мембраны достигла критического уровня (КП) равного -50 - -55 мВ. При поступлении одиночного кванта медиатора постсинаптическая мембрана деполяризуется лишь на 0,1-0,15 мВ. Разновидность такой деполяризации мембраны носит название потенциала концевой пластинки (ПКП

Слайд 74: Взаимодействие медиатора с постсинаптической мебраной

Медиатор диффундирует по синаптической жидкости и большая часть молекул его достигает постсинаптической мембраны, где взаимодействует с холинорецептором. Результатом взаимодействия АХ с ХР является открытие хемовозбудимых ионных каналов. Селективный участок его имеет диаметр 0,65 нм. Через него могут проходить лишь положительные ионы (стенка канала электроотрицательна) натрия или кальция. Но в норме превалирует поток ионов натрия. Они по концентрационному градиенту из синаптической щели поступают внутрь мышечного волокна и деполяризуют постсинаптическую мембрану.

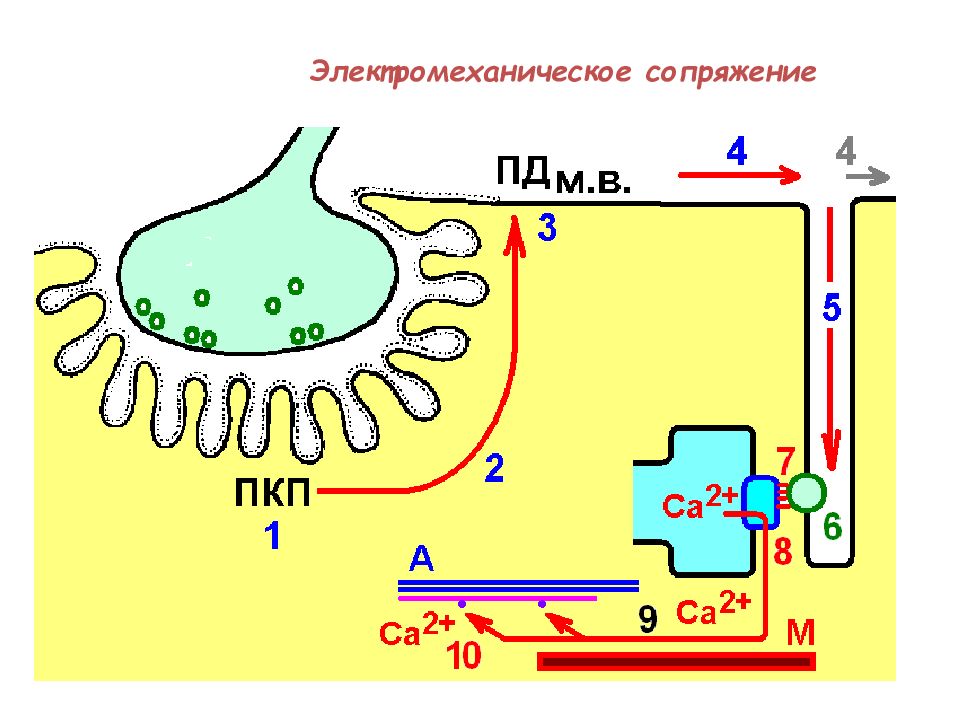

Слайд 76: Электромеханическое сопряжение

Совокупность явлений, обусловливающих связь между возбуждением (потенциалом действия) и сокращением мышечных волокон

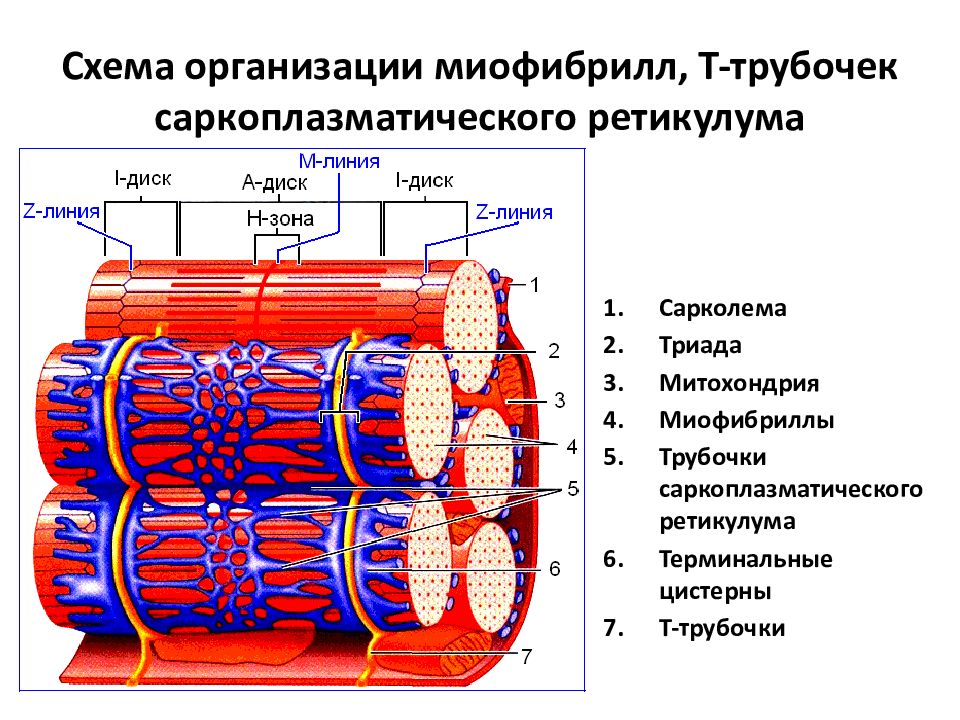

Слайд 77: Схема организации миофибрилл, Т-трубочек саркоплазматического ретикулума

Сарколема Триада Митохондрия Миофибриллы Трубочки саркоплазматического ретикулума Терминальные цистерны Т-трубочки

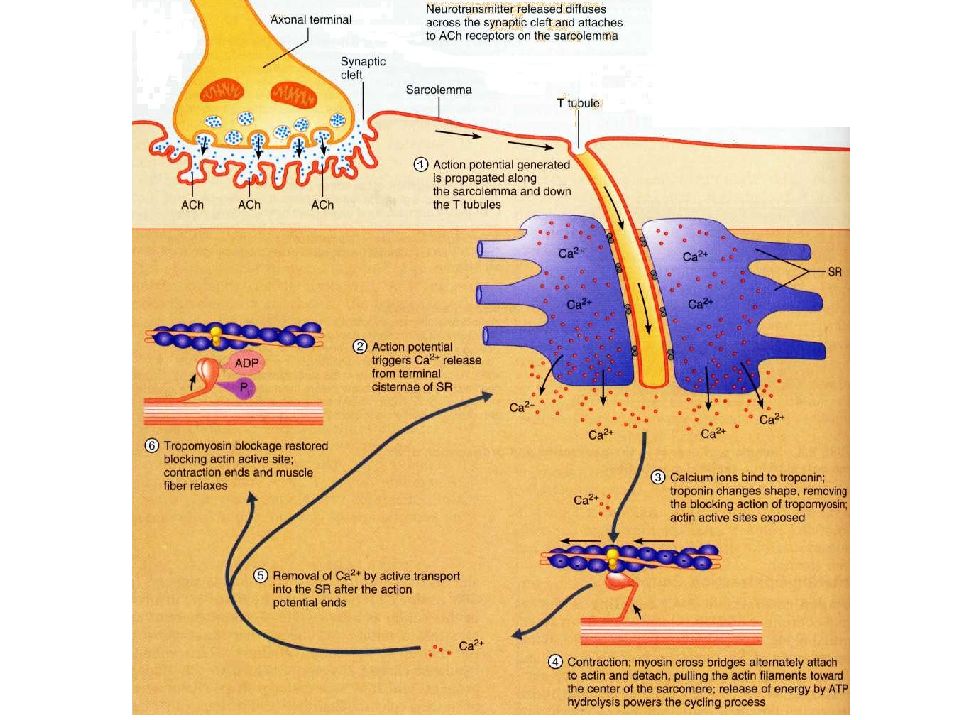

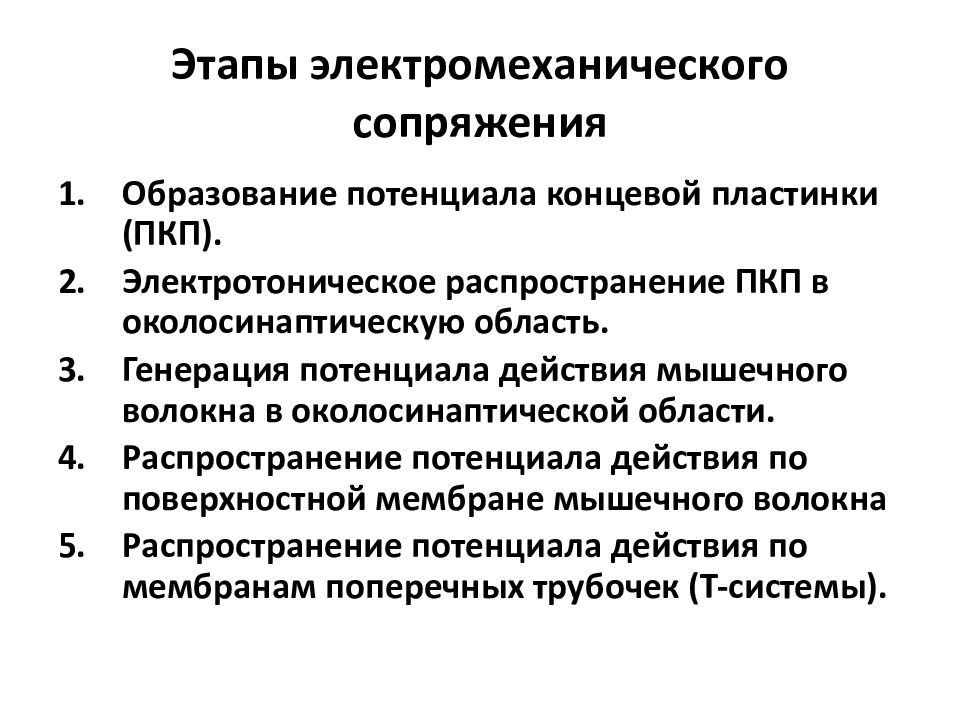

Слайд 80: Этапы электромеханического сопряжения

Образование потенциала концевой пластинки (ПКП). Электротоническое распространение ПКП в околосинаптическую область. Генерация потенциала действия мышечного волокна в околосинаптической области. Распространение потенциала действия по поверхностной мембране мышечного волокна Распространение потенциала действия по мембранам поперечных трубочек (Т‑системы).

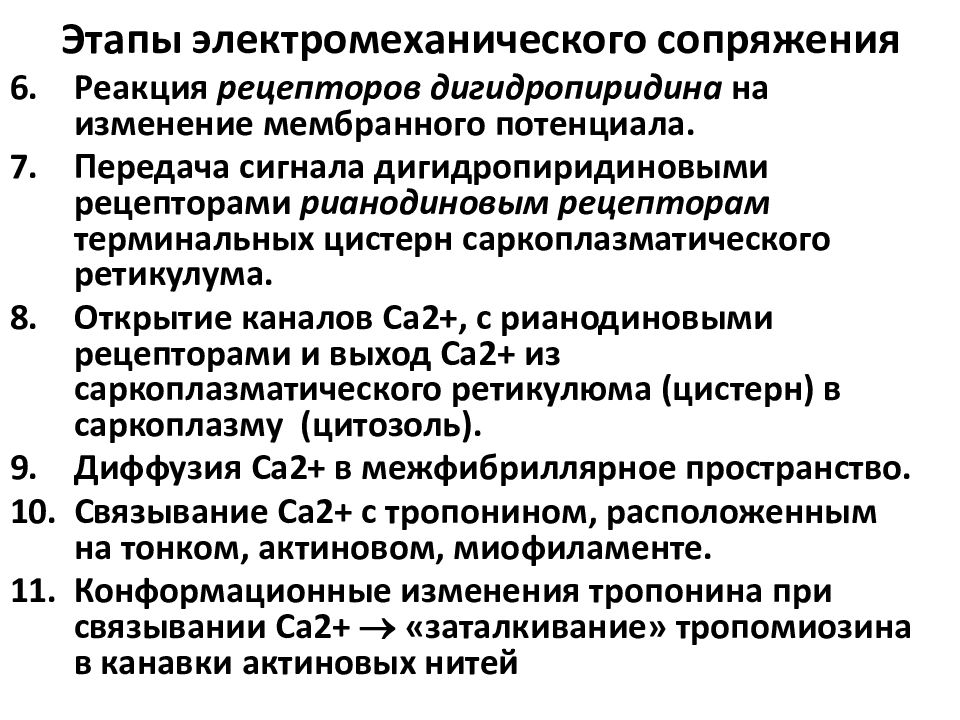

Слайд 81: Этапы электромеханического сопряжения

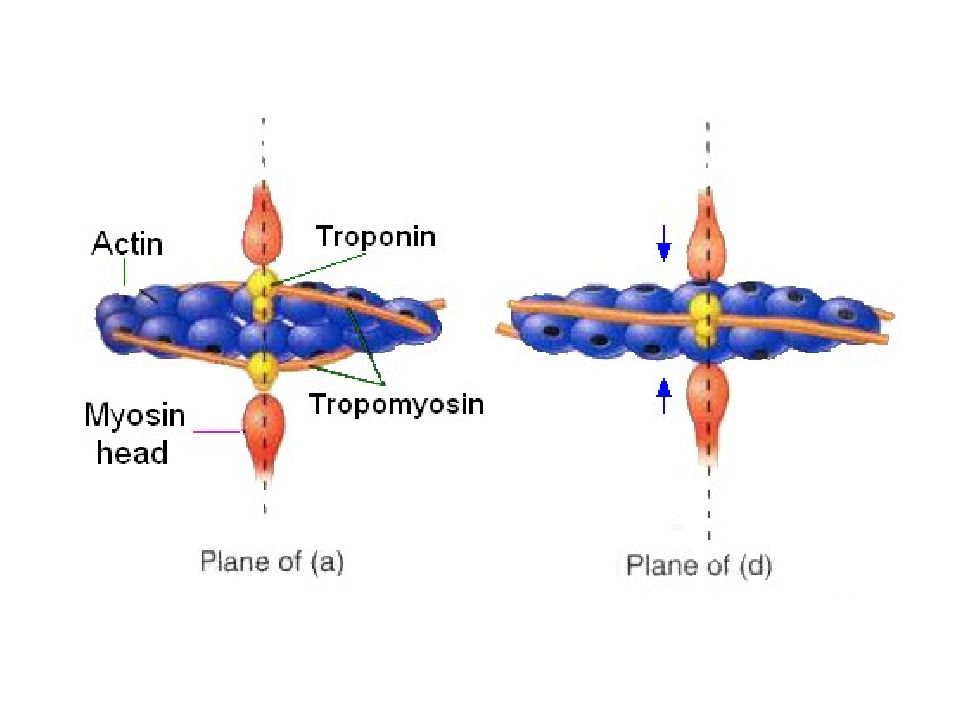

Реакция рецепторов дигидропиридина на изменение мембранного потенциала. Передача сигнала дигидропиридиновыми рецепторами рианодиновым рецепторам терминальных цистерн саркоплазматического ретикулума. Открытие каналов Ca 2+, с рианодиновыми рецепторами и выход Ca 2+ из саркоплазматического ретикулюма (цистерн) в саркоплазму (цитозоль). Диффузия Ca 2+ в межфибриллярное пространство. Связывание Ca 2+ с тропонином, расположенным на тонком, актиновом, миофиламенте. Конформационные изменения тропонина при связывании Са2+ «заталкивание» тропомиозина в канавки актиновых нитей

Слайд 83: Этапы электромеханического сопряжения (продолжение)

Открытие активного центра актиновых нитей. Соединение головки миозина, каталитический центр которого связан с АДФ и фосфатом (продуктами гидролиза АТФ). Начинается цикл миозиновых мостиков.

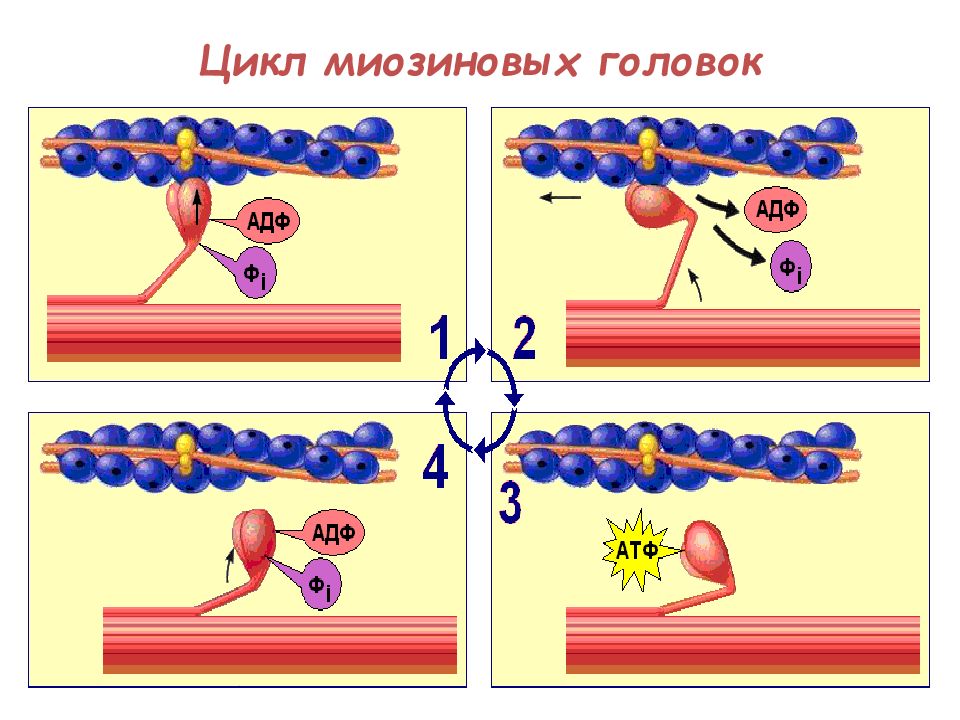

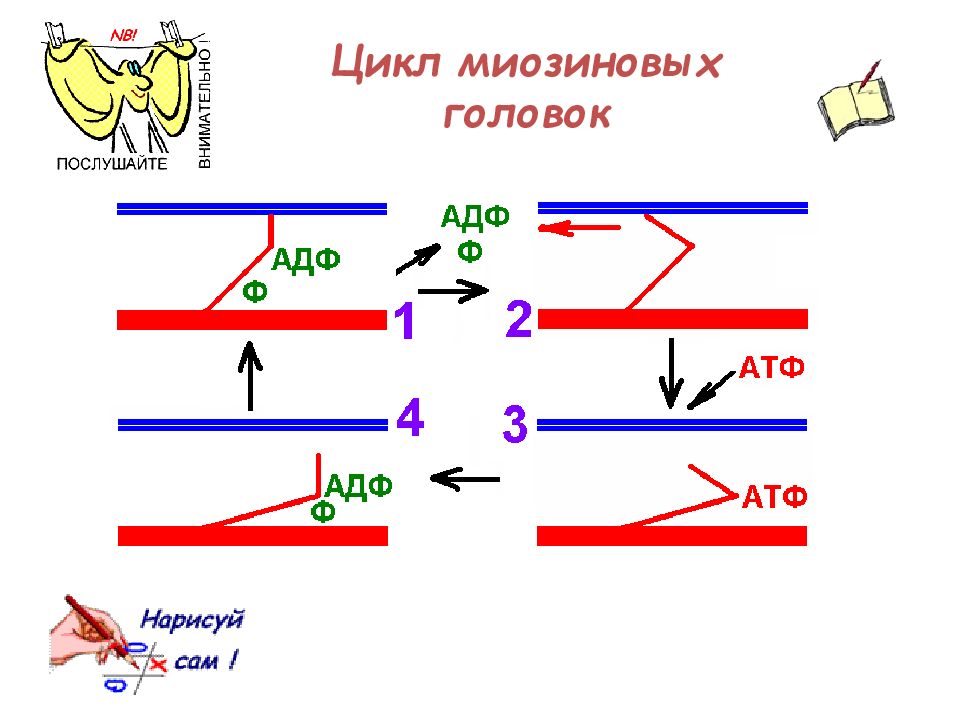

Слайд 87: Цикл миозиновых головок

1. Головка миозина, несущая продукты гидролиза АТФ (АДФ + фосфат) соединяется с миозинсвязывающим участкам актиновой нити. 2. АДФ и фосфат покидают миозиновую головку. Головка миозина изменяет конформацию за счёт шарнирного участка в области шейки миозина. Происходит гребковое движение, продвигающее актиновую нить к центру саркомера (рабочий ход). 3. Головка миозина связывается с молекулой АТФ, что приводит к отделению миозина от актина. 4. Гидролиз АТФ восстанавливает конформацию молекулы миозина, и она оказывается готовой вступить в новый цикл.

Последний слайд презентации: Общая физиология возбудимых тканей: Расслабление

Ca 2+‑АТФаза саркоплазматического ретикулума закачивает Ca 2+ из саркоплазмы в цистерны ретикулума Ca 2+ связывается с кальсеквестрином. При низкой саркоплазматической концентрации Ca 2+ тропомиозин закрывает миозинсвязывающие участки и препятствует их взаимодействию с миозином.