Первый слайд презентации: Физиология анализаторов

Кафедра нормальной физиологии СГМУ Доцент кафедры норм. физиологии, к.м.н. Шерстенникова Александра Константиновна 2010 год

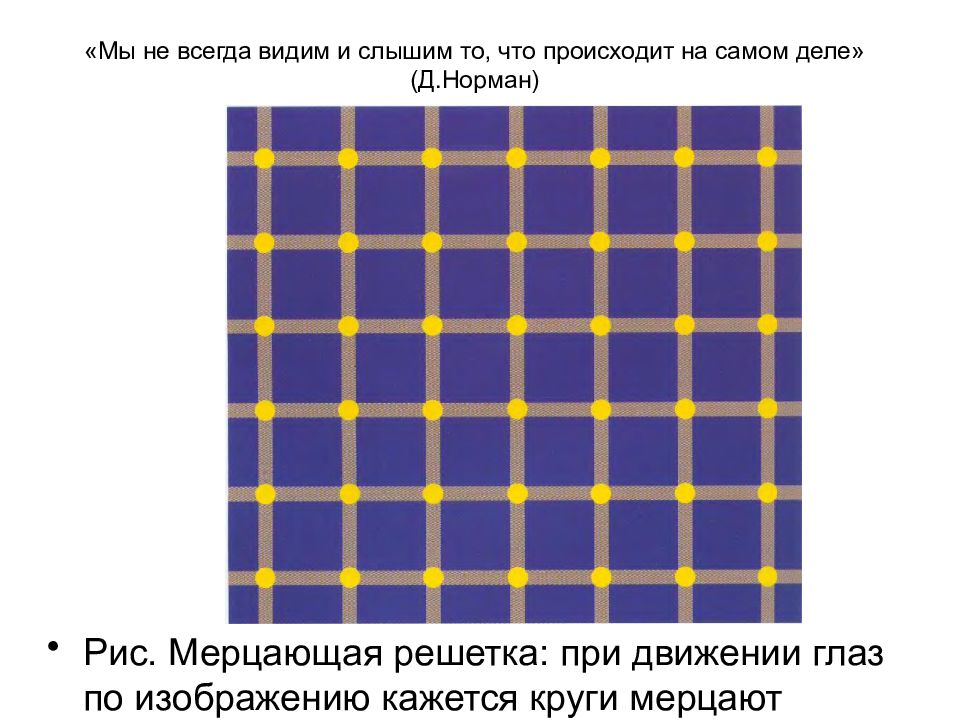

Слайд 3: Мы не всегда видим и слышим то, что происходит на самом деле» ( Д.Норман )

Рис. Мерцающая решетка: при движении глаз по изображению кажется круги мерцают

Слайд 4: Учение И. П. Павлова об анализаторах

Термин анализатор (разложение, расчленение) был введен И.П. Павловым в 1909г: «Анализаторы - это такие аппараты, которые разлагают внешний мир на элементы и затем трансформируют раздражение в ощущение».

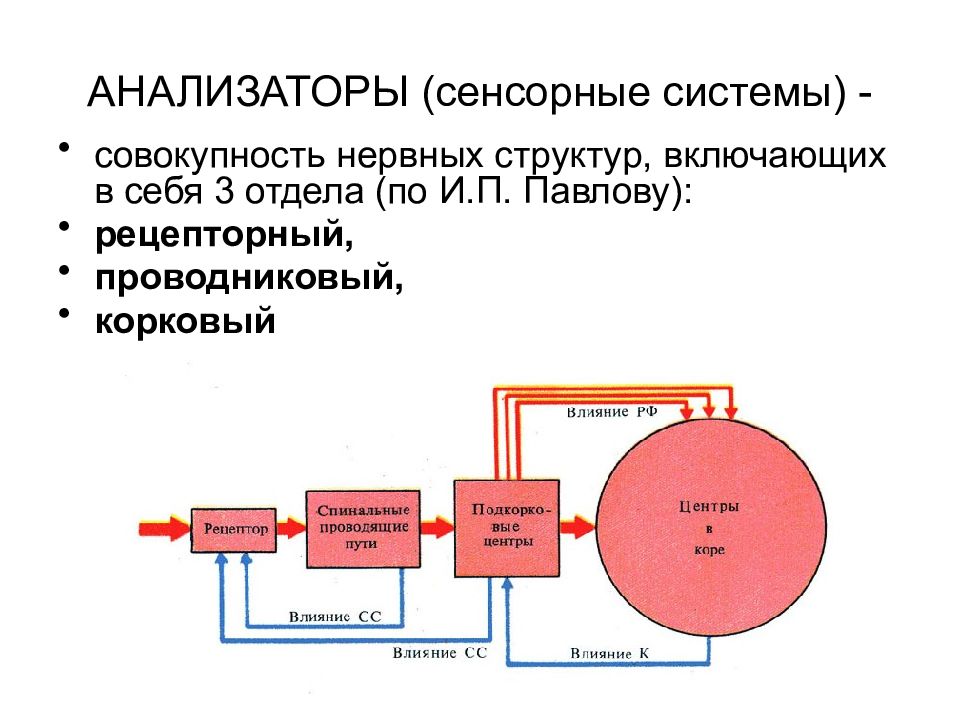

Слайд 5: АНАЛИЗАТОРЫ (сенсорные системы) -

совокупность нервных структур, включающих в себя 3 отдела (по И.П. Павлову): рецепторный, проводниковый, корковый

Слайд 6: Сенсорные системы -

Совокупность специализированных периферических (рецепторных) и центральных структур нервной системы, обеспечивающих трансформацию энергии раздражителя в нервный процесс, передачу информации в высшие отделы ЦНС, ее восприятие и анализ, а так же настройку отдельных составляющих системы в соответствии с потребностями организма.

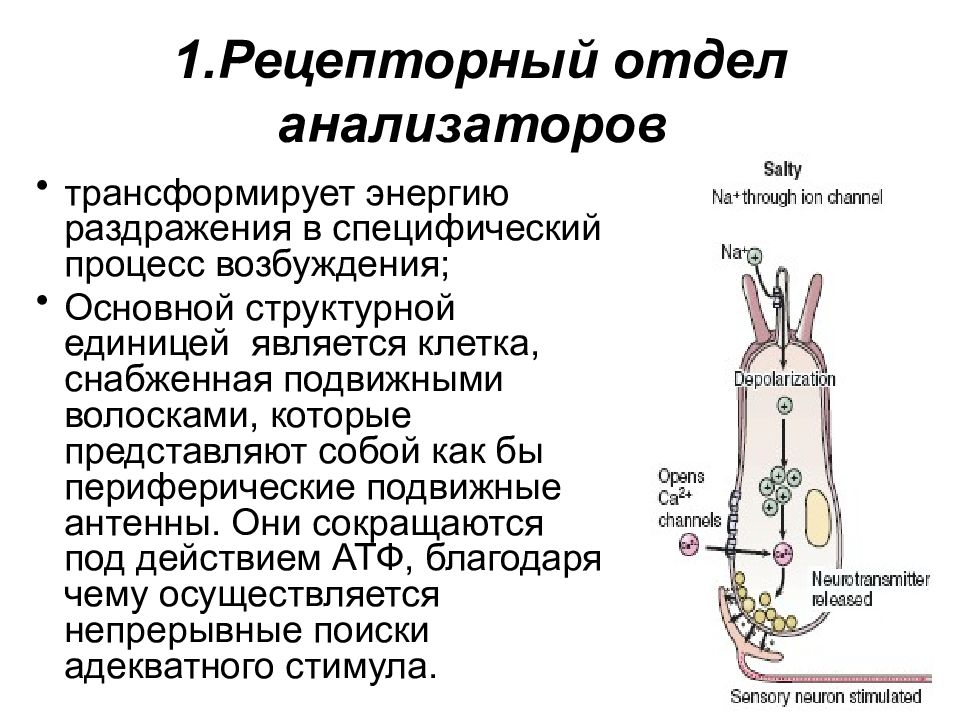

Слайд 7: 1.Рецепторный отдел анализаторов

трансформирует энергию раздражения в специфический процесс возбуждения; Основной структурной единицей является клетка, снабженная подвижными волосками, которые представляют собой как бы периферические подвижные антенны. Они сокращаются под действием АТФ, благодаря чему осуществляется непрерывные поиски адекватного стимула.

Слайд 8: КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ

По психофизиологическому ощущению : тепловые, холодовые, болевые (ноцицепторы) По природе адекватного раздражителя : механо-, термо-, хемо-, фото-, баро-; По среде, в которой рецептор воспринимает раздражитель: интерорецепторы - рецепторы внутренних органов, экстерорецепторы - рецепторы получающие информацию извне (обонятельные, слуховые, зрительные); В основу классификации рецепторов положено несколько критериев

Слайд 9: КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ

По действию стимула : - контактные, -дистантные По скорости адаптации : быстроадаптирующиеся (тактильные), медленноадаптирующиеся (болевые) и неадаптирующиеся (вестибулярные рецепторы) По модальности : моно- и полимодальные. Мономодальные преобразуют в нервный импульс только один вид раздражителя световой, температурный и т.д.; полимодальные - несколько раздражителей преобразовать в нервный импульс – механический и температурный.

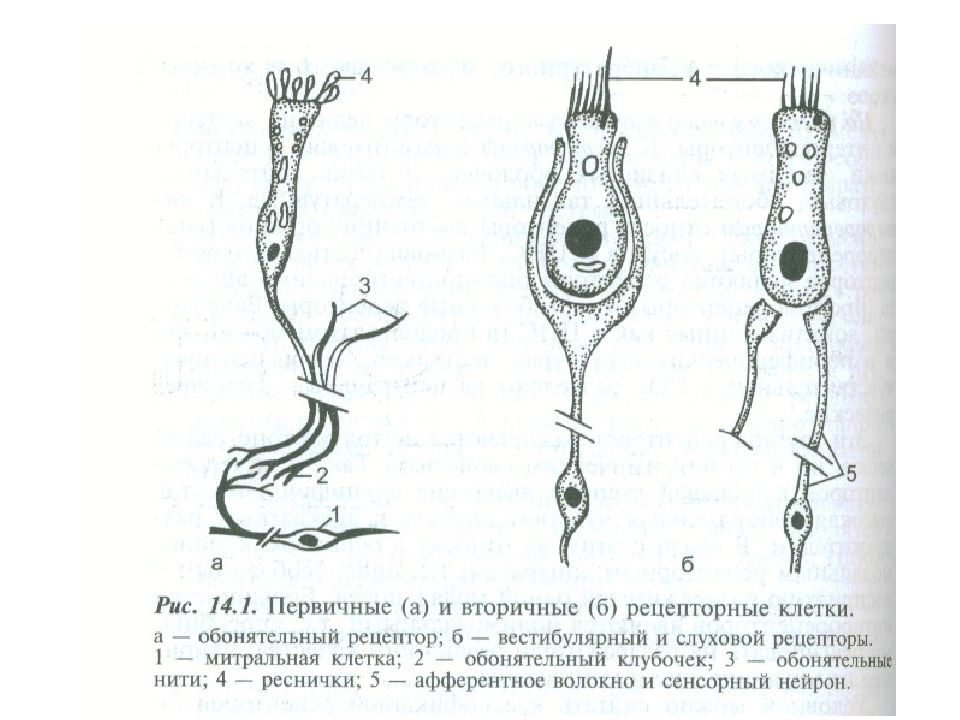

Слайд 10

По механизму возникновения возбуждения. первичночувствующие (обонятельные, тактильные рецепторы и мышечные веретена). У них сенсорный нейрон непосредственно встречается с раздражителем (первично). - вторичночувствующие (рецепторы слуха, зрения, вкуса, вестибулярные рецепторы). У них между действующим стимулом и сенсорным нейроном располагаются дополнительные рецептирующие клетки. После контакта с раздражителем в рецептирующей клетке возникает рецепторный потенциал, выделяется медиатор, который возбуждает рецепторы сенсорного нейрона (вторично)

Слайд 12: Свойства рецепторов

1. Специфичность (модальность) – способность воспринимать только адекватный раздражитель, к которому он приспособлен в течение эволюции 2. Высокая возбудимость ( чувствительность) по отношению к адекватному раздражителю. Они способны реагировать на очень малые по интенсивности параметры раздражителя. Например, для возбуждения фоторецепторов глаза достаточно нескольких квантов света

Слайд 13

3. Функциональная мобильность - способн ость изменять свою деятельность путем изменения количества функционирующих рецепторов в зависимости от условий окружающей среды и функционального состояния организма. Например, количество функционирующих вкусовых рецепторов больше в состоянии голода, а после приема пищи их количество уменьшается. При снижении температуры окружающей среды количество холодовых рецептров кожных покровов увеличивается

Слайд 14

4. Специализация проявляется в особенностях реагирования на раздражения. Некоторые из них возбуждаются только в момент включения раздражителя — «о n -рецепторы», другие — только в момент выключения раздражителя — «о ff -рецепторы», а третьи реагируют в течение всего времени действия раздражителя — «о n -о ff -рецепторы». 5. Адаптация - изменении возбудимости при длительном действии раздражителя Адаптация может проявляться: • в понижении возбудимости рецептора — десенсибилизации; в повышении возбудимости рецептора — сенсибилизации.

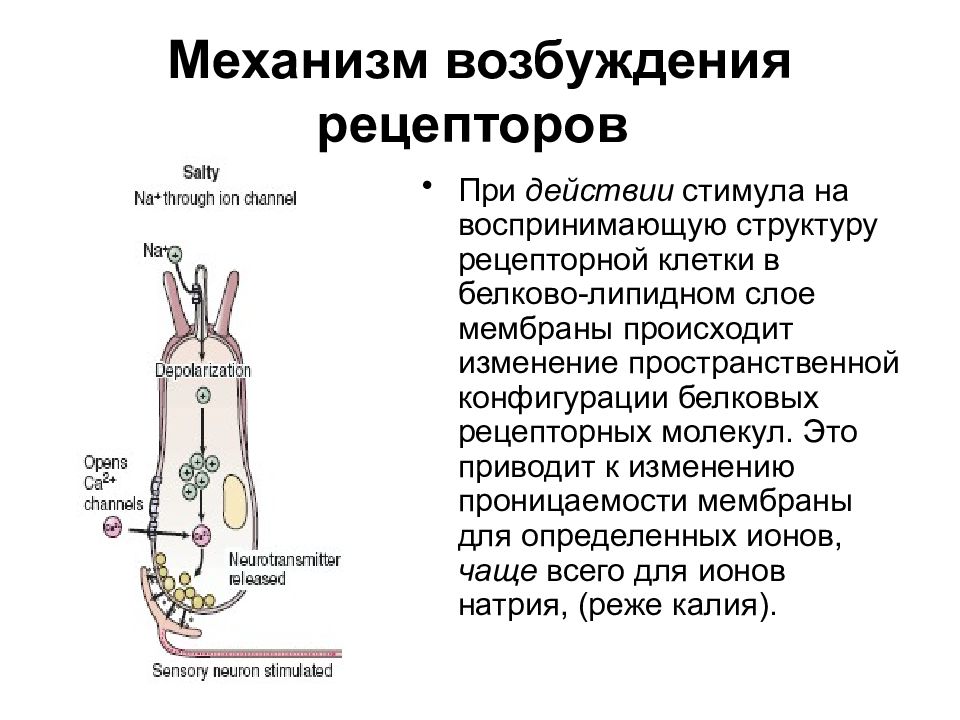

Слайд 15: Механизм возбуждения рецепторов

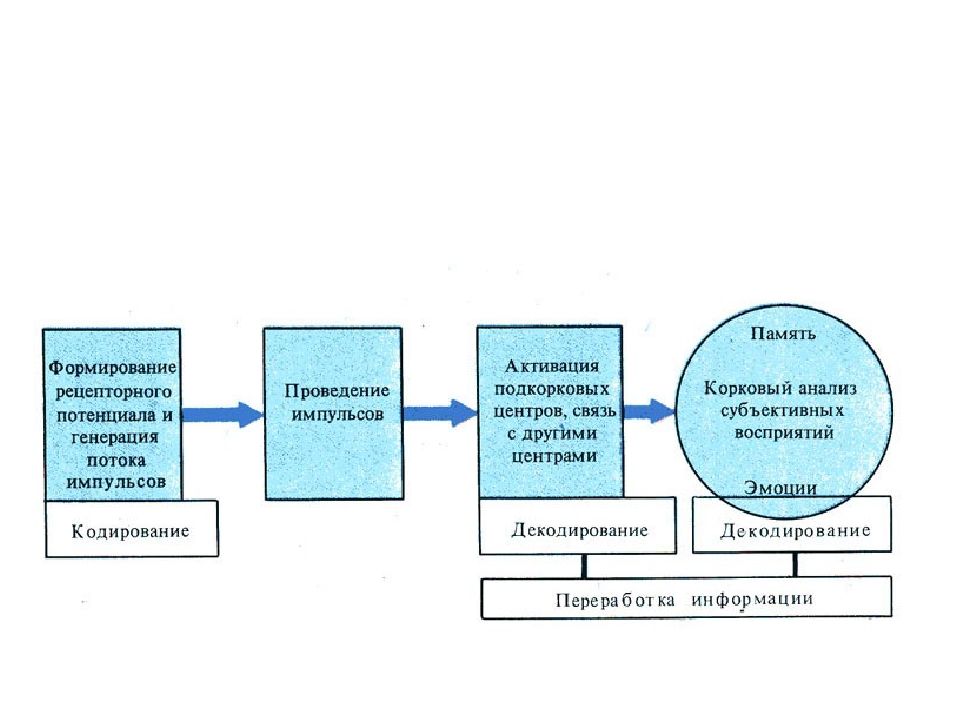

При действии стимула на воспринимающую структуру рецепторной клетки в белково-липидном слое мембраны происходит изменение пространственной конфигурации белковых рецепторных молекул. Это приводит к изменению проницаемости мембраны для определенных ионов, чаще всего для ионов натрия, (реже калия).

Слайд 16

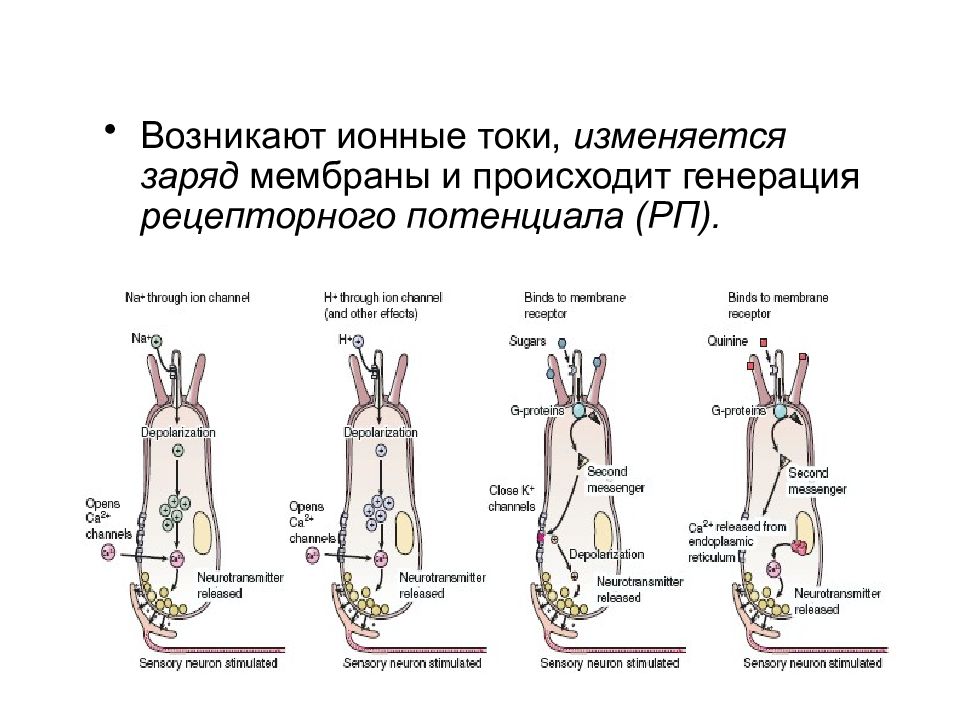

Возникают ионные токи, изменяется заряд мембраны и происходит генерация рецепторного потенциала (РП).

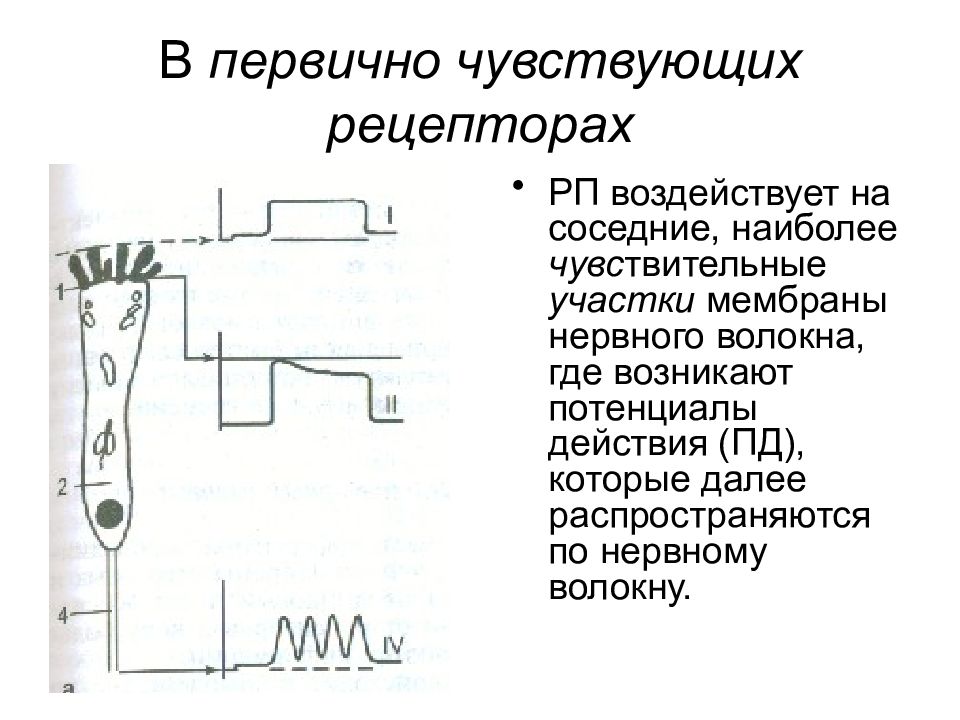

Слайд 17: В первично чувствующих рецепторах

РП воздействует на соседние, наиболее чувс твительные участки мембраны нервного волокна, где возникают потенциалы действия (ПД), которые далее распространяются по нервному волокну.

Слайд 18: Во вторично чувствующих рецепторах

РП приводит к выделению медиатора (чаще АХ) из пресинаптического отдела рецепторной клетки в синаптическую щель. Этот медиатор воздействует на постсинаптическую мембрану чувствительного нейрона, вызывает ее деполяризацию и образование постсинаптического потенциала, который называют генераторным потенциалом (ГП).

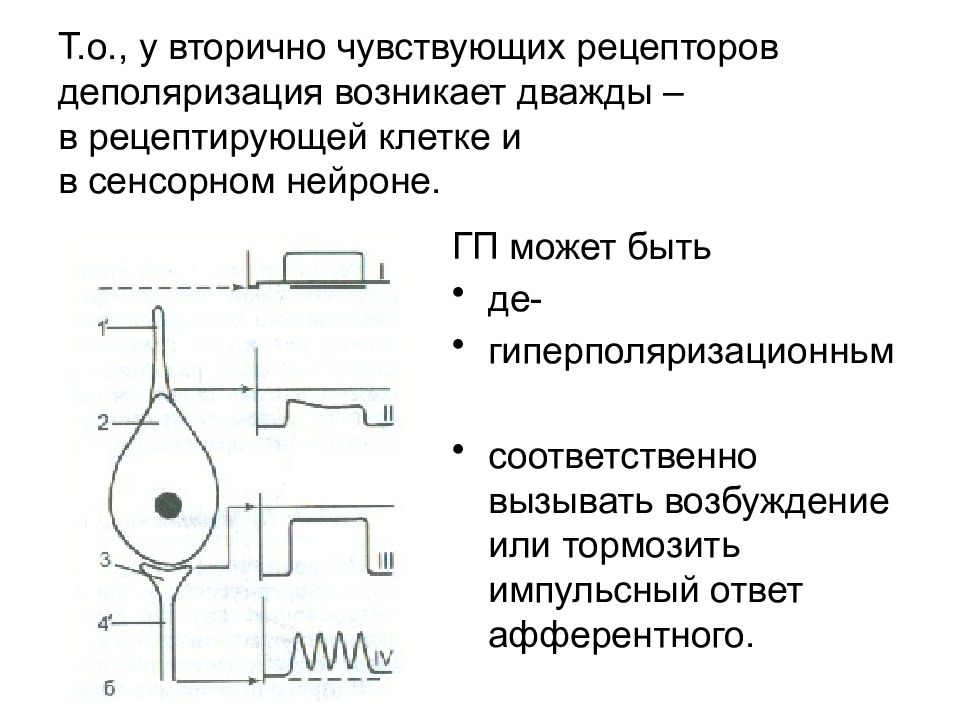

Слайд 19: Т.о., у вторично чувствующих рецепторов деполяризация возникает дважды – в рецептирующей клетке и в сенсорном нейроне

ГП может быть де- гиперполяризационньм соответственно вызывать возбуждение или тормозить импульсный ответ афферентного.

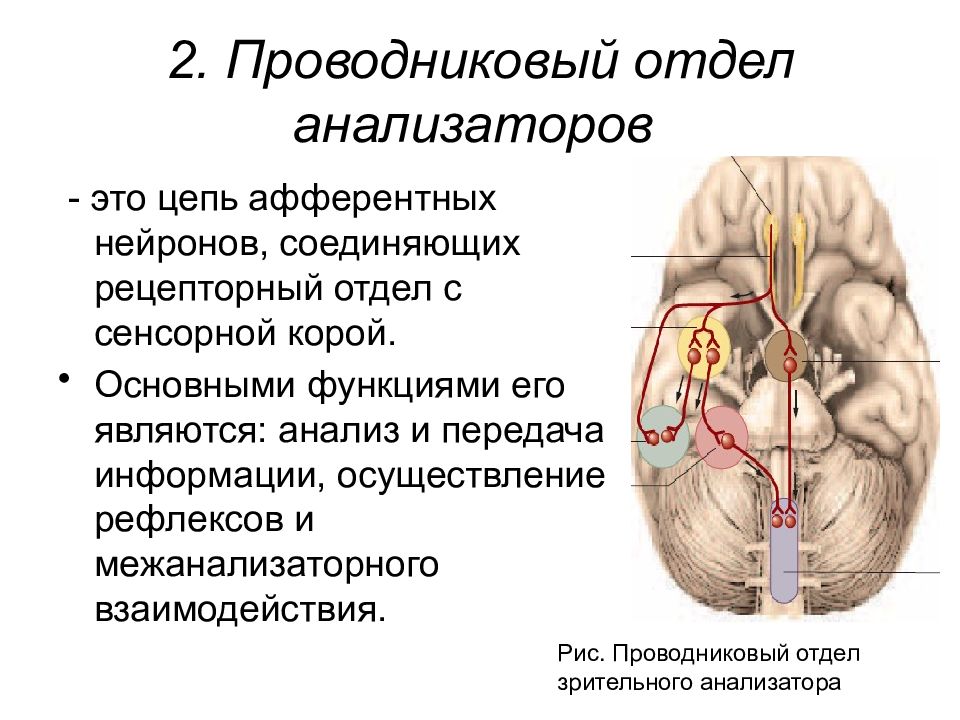

Слайд 20: 2. Проводниковый отдел анализаторов

- это цепь афферентных нейронов, соединяющих рецепторный отдел с сенсорной корой. Основными функциями его являются: анализ и передача информации, осуществление рефлексов и межанализаторного взаимодействия. Рис. Проводниковый отдел зрительного анализатора

Слайд 21: Свойства проводникового отдела

1. Многоуровневость обусловлена наличием нескольких уровней локализации нервных клеток: Как правило, тела первых (афферентных) нейронов лежат в ганглиях (спинномозговые ганглии, ганглии головы, шеи, вестибулярные ганглии). Тела вторых нейронов лежат в спинном, продолговатом и среднем мозге. Тела третьих нейронов располагаются в специфических ядрах таламуса. Исключение из этих правил является обонятельный анализатор -после обонятельной луковицы информация направляется в обонятельную кору, не заходя в таламус.

Слайд 22: 2. Многоканальность

проведения одной и той же информации, т.е. имеются несколько параллельных каналов, каждый канал обеспечивает передачу информации, ее переработку. Это дает возможность проводить более точный анализ информации и создает надежность в работе сенсорных систем.

Слайд 23: 3. Наличие специфических и неспецифических путей

Специфический путь проведения возбуждения переключается в специфических сенсорных ядрах таламуса. Неспецифический путь проведения возбуждения переключается в неспецифических ядрах таламуса, коллатерали отходят к ретикулярной формации

Слайд 24: 4. Наличие «сенсорных воронок»:

Дивергирующие воронки обеспечивают детальных и сложный анализ различных свойств раздражителя, Конвергирующие воронки уменьшают поступление избыточной информации.

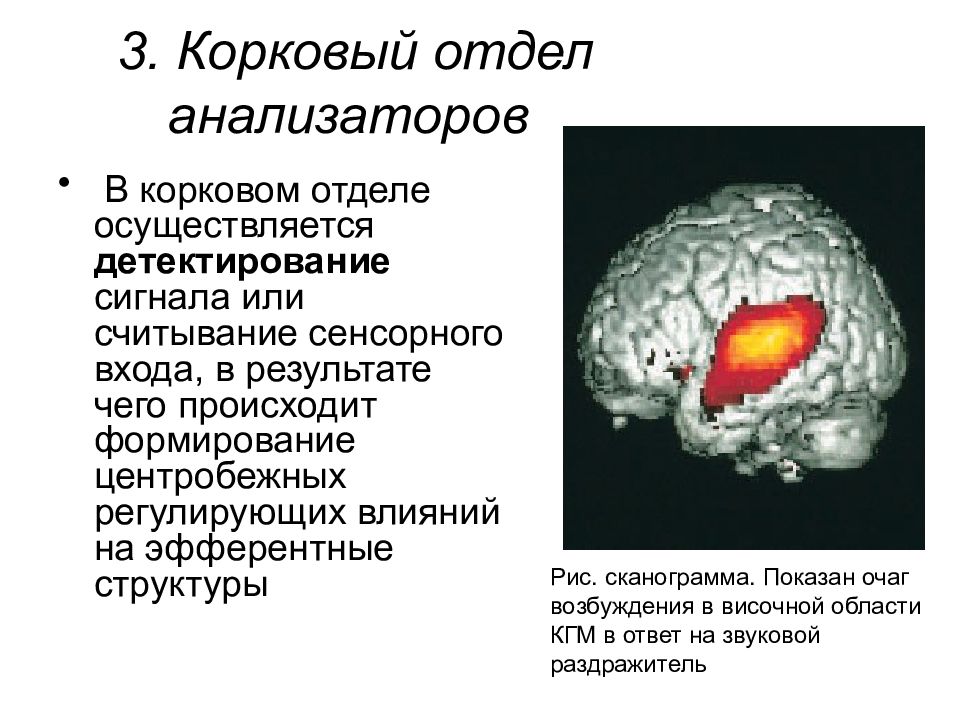

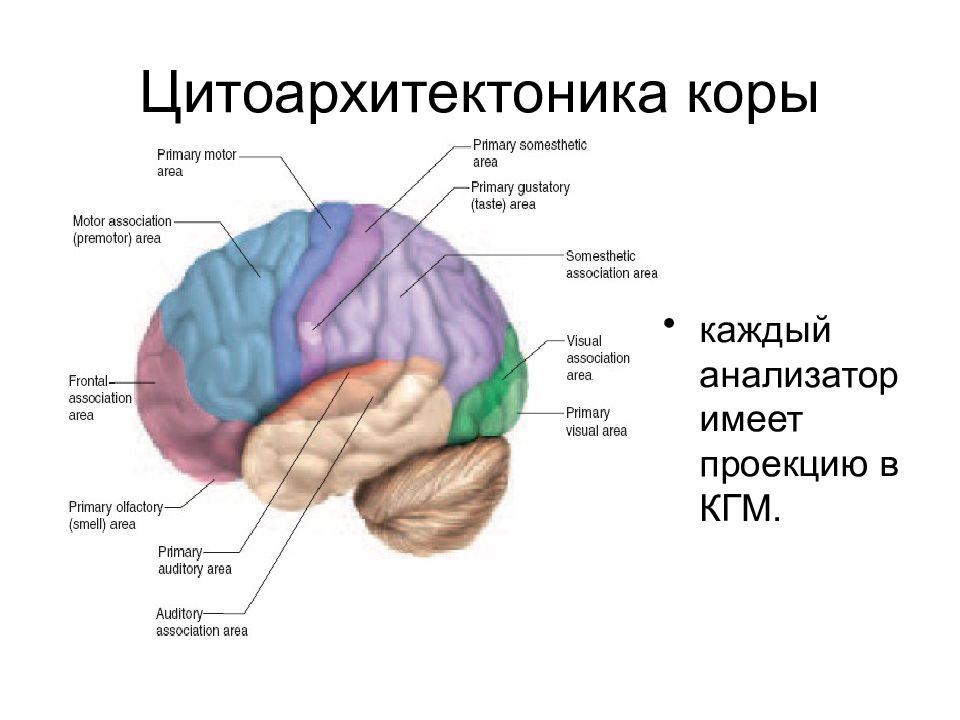

Слайд 25: 3. Корковый отдел анализаторов

В корковом отделе осуществляется детектирование сигнала или считывание сенсорного входа, в результате чего происходит формирование центробежных регулирующих влияний на эфферентные структуры Рис. сканограмма. Показан очаг возбуждения в височной области КГМ в ответ на звуковой раздражитель

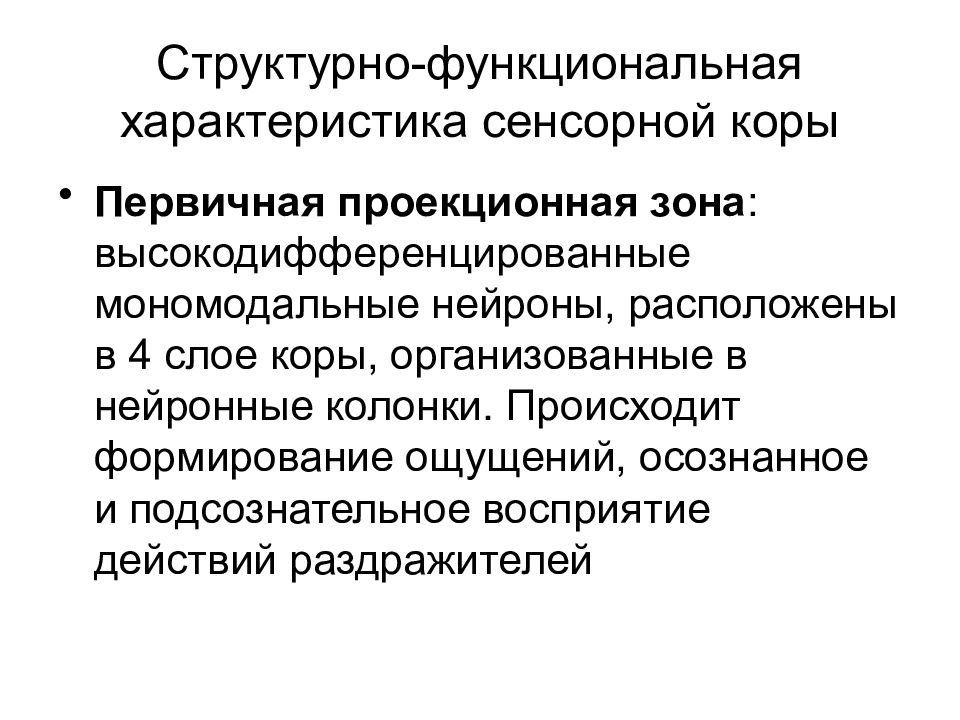

Слайд 27: Структурно-функциональная характеристика сенсорной коры

Первичная проекционная зона : высокодифференцированные мономодальные нейроны, расположены в 4 слое коры, организованные в нейронные колонки. Происходит формирование ощущений, осознанное и подсознательное восприятие действий раздражителей

Слайд 28: Структурно-функциональная характеристика сенсорной коры (2)

Вторичная проекционная зона : Полимодальные нейроны, осуществляющие взаимодействие анализаторов и более сложную переработку сенсорной информации Третичная проекционная зона (ассоциативная кора) : Формируется только у человека (к 7 годам), Служит для формирования психофизиологических процессов (мышления, эмоций, восприятия) Структурно-функциональная характеристика сенсорной коры (2)

Слайд 29: Для коркового отдела характерен принцип двойственной проекции

Этот принцип связан с многоканальностью проводящих путей. Примером двойственной проекции в КГМ служит представительство вкусового анализатора. Его первичная корковая проекция представлена орбитальной областью коры, вторичной проекционной областью коры вкусового анализатора является соматосенсорная область.

Слайд 30: Взаимодействие анализаторов

Деятельность одних анализаторов находится в зависимости от деятельности других, причем, может наблюдаться как усиление деятельности анализатора, так и ее ослабление.

Слайд 31: Уровни межанализаторной интеграции

Спинальный уровень : взаимосвязь тактильной, болевой, висцеральной чувствительности в результате конвергеции на нейронах афферентного входа (зона Захарьина-Геда – пример взаимодействия анализаторов)

Слайд 32: Стволовой уровень :

ретикулярная формация ствола, неспецифические и ассоциативные ядра таламуса объединяют деятельность анализаторов, трансформируют их возбуждение в активирующее и модулирующие влияния на процессы

Слайд 33: Таламокортикальный уровень:

Связь анализаторов через вторичные сенсорные зоны коры и ассоциативную кору; Таламотеменная ассоциативная система создает целостные образы окружающей среды и самого организма (схему тела) Таламолобная ассоциативная система оценивает сенсорную информацию и использует ее для построения программ поведения