Первый слайд презентации: ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУНОГЕНЕЗА

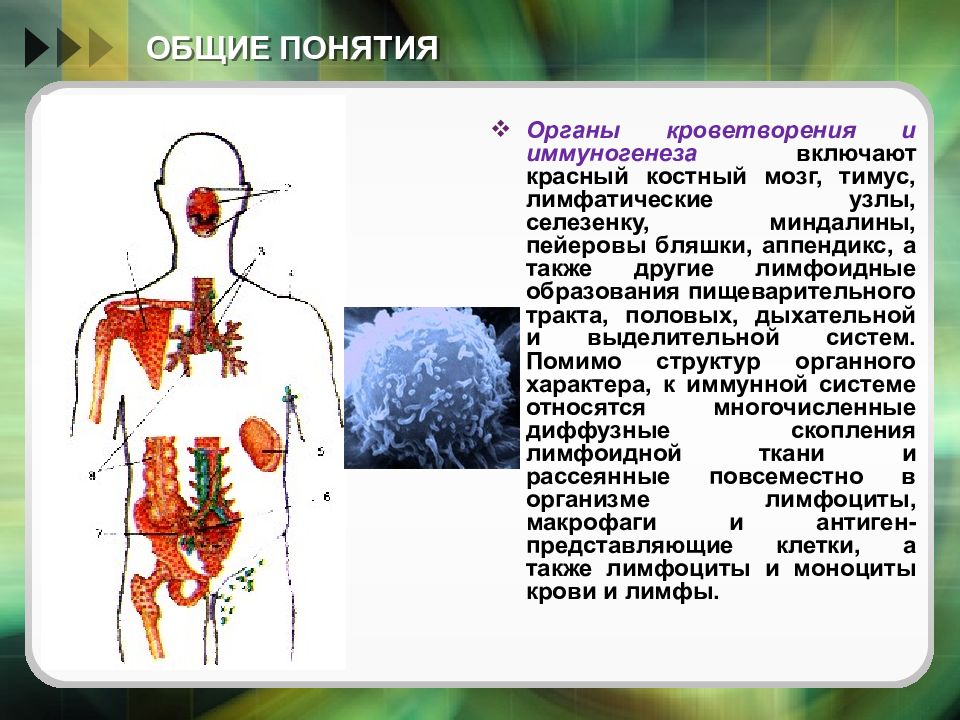

Слайд 3: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Органы кроветворения и иммуногенеза включают красный костный мозг, тимус, лимфатические узлы, селезенку, миндалины, пейеровы бляшки, аппендикс, а также другие лимфоидные образования пищеварительного тракта, половых, дыхательной и выделительной систем. Помимо структур органного характера, к иммунной системе относятся многочисленные диффузные скопления лимфоидной ткани и рассеянные повсеместно в организме лимфоциты, макрофаги и антиген-представляющие клетки, а также лимфоциты и моноциты крови и лимфы.

Слайд 4: Функции :

1 участие во взаимосвязанных процессах кроветворения и иммуногенеза 2 Обеспечивающего защиту от микроорганизмов, чужеродных антигенов, 3 иммунный надзор за деятельностью клеток собственного организма

Слайд 5

клеточные, обусловленные непосредственным контактным воздействием иммунокомпетентных клеток на их мишени (осуществляются Т-лимфоцитами. взаимодействующими с антиген-представляющими клетками); Иммунные реакции разделяются на гуморальные, связанные с выработкой циркулирующих в крови и жидкостях организма антител - иммуноглобулинов, которые нейтрализуют антигены (обеспечиваются В-лимфоцитами, взаимодействующими с антиген-представляющими клетками и Т-лимфоцитами ).

Слайд 6

Созревание иммунокомпетентных клеток в организме связано с их взаимодействием с другими типами клеток и поэтапной миграцией. В зависимости от роли органов иммунной системы в этом процессе они разделяются на : центральные периферические

Слайд 7: Центральные органы

(красный костный мозг, тимус) обеспечивают процессы антиген-независимой пролиферации и дифференцировки клеток-предшественников, поступающих из красного костного мозга. При этом образуются клетки с огромным репертуаром рецепторов ко всевозможным антигенам. Такое разнообразие обусловлено реаранжировкой их генома ; антигены на этом этапе не только не нужны, но даже вредны.

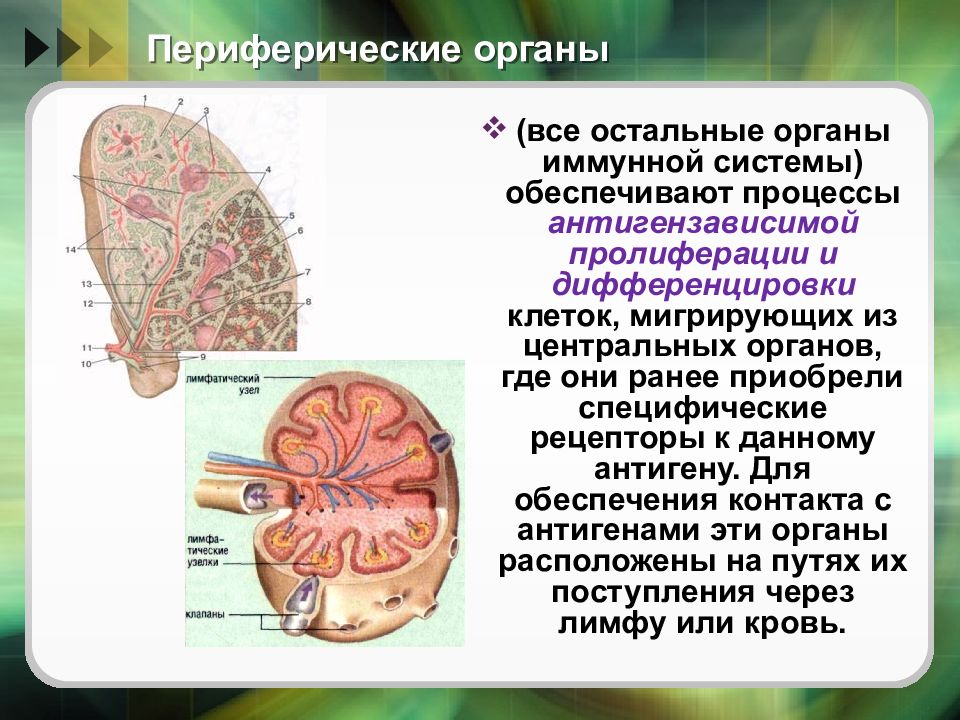

Слайд 8: Периферические органы

(все остальные органы иммунной системы) обеспечивают процессы антигензависимой пролиферации и дифференцировки клеток, мигрирующих из центральных органов, где они ранее приобрели специфические рецепторы к данному антигену. Для обеспечения контакта с антигенами эти органы расположены на путях их поступления через лимфу или кровь.

Слайд 9

Кроветворные и стромальные клетки. Последние выполняют опорную, трофическую и регуляторную функции, обладая в каждом органе характерными признаками. Благодаря контактному взаимодействию и гуморальным влияниям, создают особые условия (микроокружение), необходимые для нормального развития кроветворных клеток ; особые кровеносные или лимфатические сосуды, обеспечивающие ряд специфических функций (распознавание, сортировку и миграцию клеток, захват антигенов и др.); большое количество макрофагов, участвующих в фагоцитозе разрушенных клеток (не соответствующих необходимым параметрам и не прошедших отбор), а также их фрагментов; Основные принципы строения органов кроветворения и иммуногенеза отражают выполняемые ими функции. Все указанные органы содержат :

Слайд 10

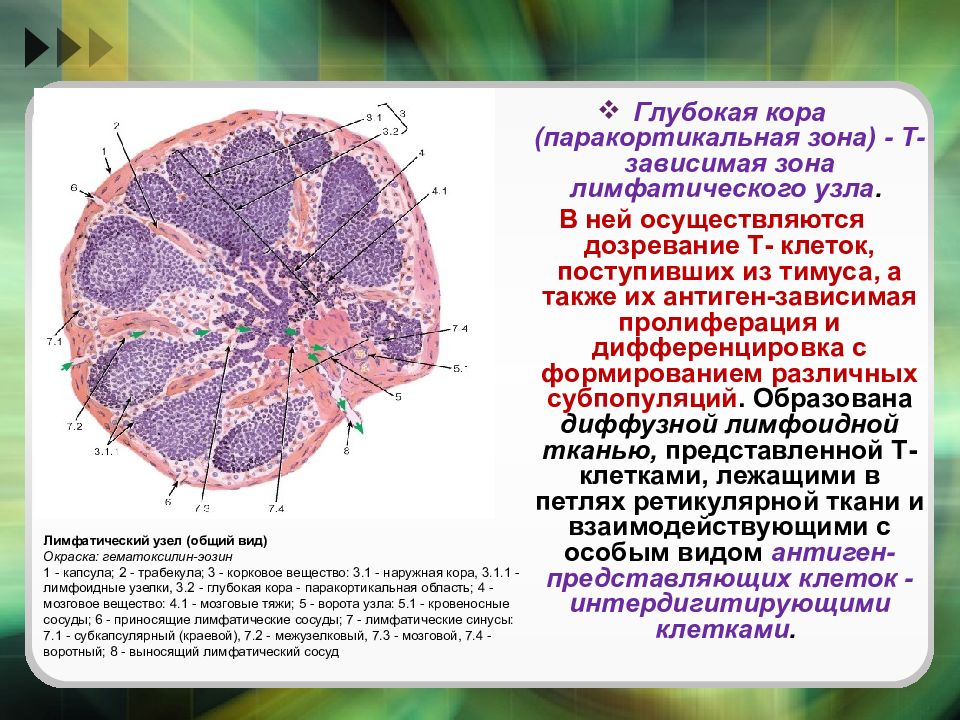

Для периферических органов иммунной системы помимо этого характерны: В- и Т-зависимые зоны - участки с преимущественным расположением пролиферирующих и дифференцирующихся В-или Т-лимфоцитов, взаимодействующих со специфическими типами антигенпредставляющих клеток. В-зависимые зоны часто имеют вид лимфатических узелков - компактных округлых лимфоидных образований. С ними связаны диффузные скопления лимфоидной ткани ; межфолликулярные участки лимфоидной ткани обычно соответствуют Т-зависимым зонам. Лимфатический узел (общий вид) Окраска: гематоксилин-эозин 1 - капсула; 2 - трабекула; 3 - корковое вещество: 3.1 - наружная кора, 3.1.1 - лимфоидные узелки, 3.2 - глубокая кора - паракортикальная область; 4 - мозговое вещество: 4.1 - мозговые тяжи; 5 - ворота узла: 5.1 - кровеносные сосуды; 6 - приносящие лимфатические сосуды; 7 - лимфатические синусы: 7.1 - субкапсулярный (краевой), 7.2 - межузелковый, 7.3 - мозговой, 7.4 - воротный; 8 - выносящий лимфатический сосуд Путь лимфотока показан зелеными стрелками

Слайд 11: КРАСНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ

Красный костный мозг представляет собой центральный орган кроветворения и иммуногенеза, содержащий самоподдерживающуюся популяцию стволовых клеток крови и участвующий в образовании клеток миелоцитарного и лимфоцитарного рядов. У взрослого он рассредоточен по всему организму (что маскирует его массу – 1.5-2 кг), находится в ячейках губчатого вещества костей (в плоских костях и эпифизах трубчатых костей).

Слайд 12: КРАСНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ

В состав красного костного мозга входят три компонента: гемопоэтический, стромальный, сосудистый Красный костный мозг (общий вид) Окраска: азур II-эозин (после прижизненного введения животному кармина) 1 - кость: 1.1 - компактное вещество, 1.1.1 - сосуд, проникающий в губчатое вещество, 1.2 - губчатое вещество, 1.2.1 - костные трабекулы, 1.2.2 - эндост; 2 - гемопоэтический компонент; 3 - стромальный компонент: 3.1 - ретикулярные клетки, 3.2 - жировые клетки, 3.3 - макрофаги с гранулами кармина в цитоплазме; 4 - сосудистый компонент: 4.1 - синусоиды (венулярные синусы), 4.2 - центральная вена

Слайд 13: Стромальный компонент

включает: ретикулярные клетки отростчатой формы и волокна, образующие трехмерную сеть (ретикулярные клетки, прилежащие к стенке синусов, называют адвентициальными ); адипоциты (жировые клетки); макрофаги; клетки эндоста (соединительнотканной выстилки костных полостей); Красный костный мозг Окраска: азур II-эозин (после прижизненного введения животному кармина) 1 - гемопоэтический компонент: 1.1 - эритробластический островок, 1.2 - скопления развивающихся гранулоцитов, 1.3 - мегакариоцит, 1.4 - бластные формы, 1.5 - лимфоциты; 2 - стромальный компонент: 2.1 - ретикулярные клетки, 2.2 - жировые клетки, 2.3 - макрофаги с гранулами кармина; 3 - сосудистый компонент: 3.1 - синусоид (венулярный синус), 3.1.1 - эндотелий, 3.2 - зрелые форменные элементы в просвете синуса

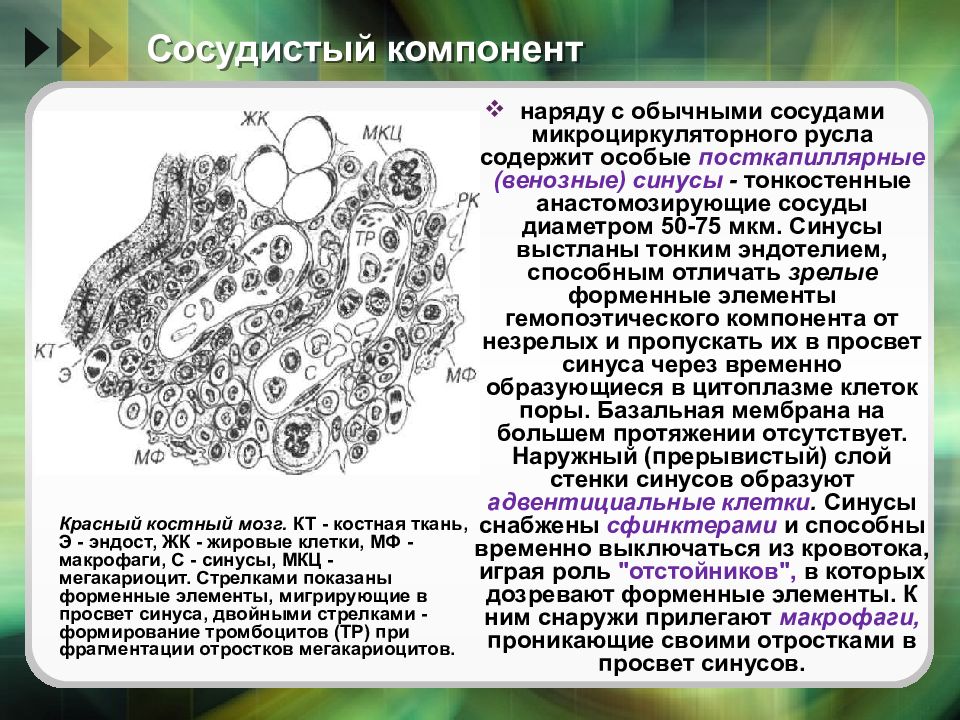

Слайд 14: Сосудистый компонент

наряду с обычными сосудами микроциркуляторного русла содержит особые посткапиллярные (венозные) синусы - тонкостенные анастомозирующие сосуды диаметром 50-75 мкм. Синусы выстланы тонким эндотелием, способным отличать зрелые форменные элементы гемопоэтического компонента от незрелых и пропускать их в просвет синуса через временно образующиеся в цитоплазме клеток поры. Базальная мембрана на большем протяжении отсутствует. Наружный (прерывистый) слой стенки синусов образуют адвентициальные клетки. Синусы снабжены сфинктерами и способны временно выключаться из кровотока, играя роль "отстойников", в которых дозревают форменные элементы. К ним снаружи прилегают макрофаги, проникающие своими отростками в просвет синусов. Красный костный мозг. КТ - костная ткань, Э - эндост, ЖК - жировые клетки, МФ - макрофаги, С - синусы, МКЦ - мегакариоцит. Стрелками показаны форменные элементы, мигрирующие в просвет синуса, двойными стрелками - формирование тромбоцитов (ТР) при фрагментации отростков мегакариоцитов.

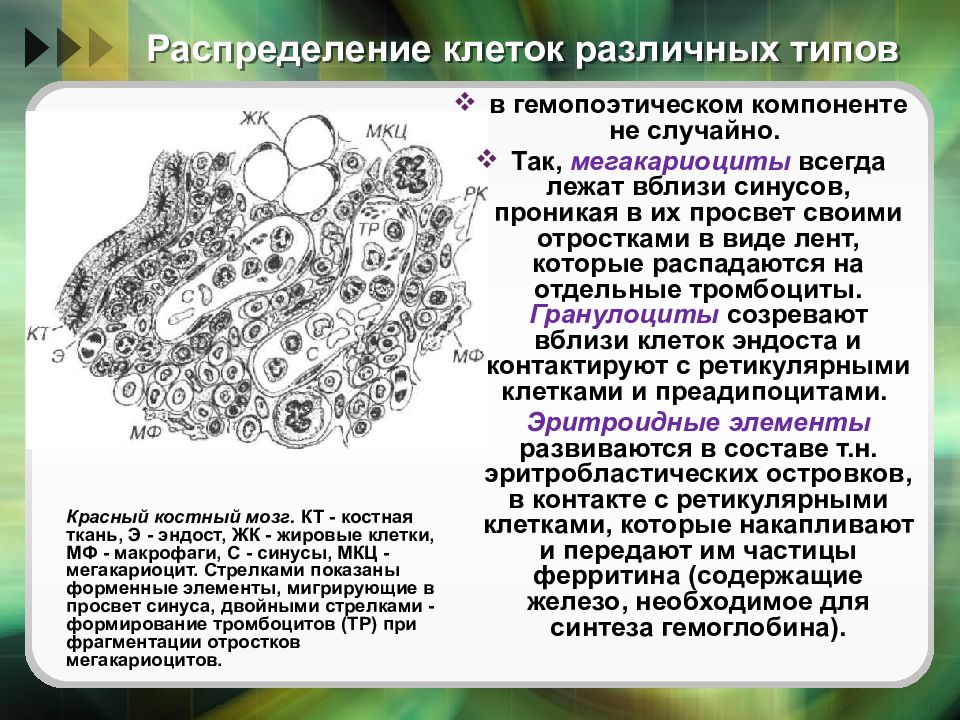

Слайд 15: Распределение клеток различных типов

в гемопоэтическом компоненте не случайно. Так, мегакариоциты всегда лежат вблизи синусов, проникая в их просвет своими отростками в виде лент, которые распадаются на отдельные тромбоциты. Гранулоциты созревают вблизи клеток эндоста и контактируют с ретикулярными клетками и преадипоцитами. Эритроидные элементы развиваются в составе т.н. эритробластических островков, в контакте с ретикулярными клетками, которые накапливают и передают им частицы ферритина (содержащие железо, необходимое для синтеза гемоглобина). Красный костный мозг. КТ - костная ткань, Э - эндост, ЖК - жировые клетки, МФ - макрофаги, С - синусы, МКЦ - мегакариоцит. Стрелками показаны форменные элементы, мигрирующие в просвет синуса, двойными стрелками - формирование тромбоцитов (ТР) при фрагментации отростков мегакариоцитов.

Слайд 16

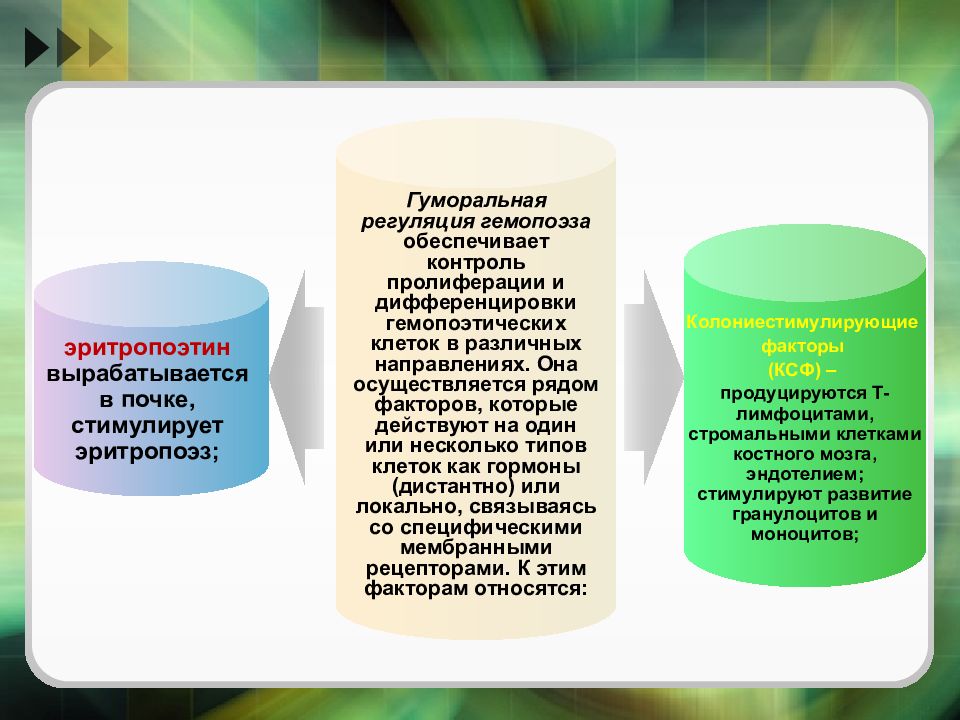

Гуморальная регуляция гемопоэза обеспечивает контроль пролиферации и дифференцировки гемопоэтических клеток в различных направлениях. Она осуществляется рядом факторов, которые действуют на один или несколько типов клеток как гормоны ( дистантно ) или локально, связываясь со специфическими мембранными рецепторами. К этим факторам относятся: эритропоэтин вырабатывается в почке, стимулирует эритропоэз ; Колониестимулирующие факторы (КСФ) – продуцируются Т-лимфоцитами, стромальными клетками костного мозга, эндотелием; стимулируют развитие гранулоцитов и моноцитов;

Слайд 17: Гемопоэтический компонент

образован миелоидной тканью и содержит клетки миелоцитарного и лимфоцитарного рядов на разных стадиях развития, взаимодействующие со стромальными элементами. В нем находится самоподдерживающаяся популяция плюрипотентных стволовых клеток (1/2000 клеток мозга). - интерлейкины (ИЛ) - вырабатываются Т-лимфоцитами, стромальными клетками, эндотелием; стимулируют эритро -, гранулоцито - и моноцитопоэз (ИЛ-3), а также лимфоцитопоэз (ИЛ-7).

Слайд 18: Красный костный мозг

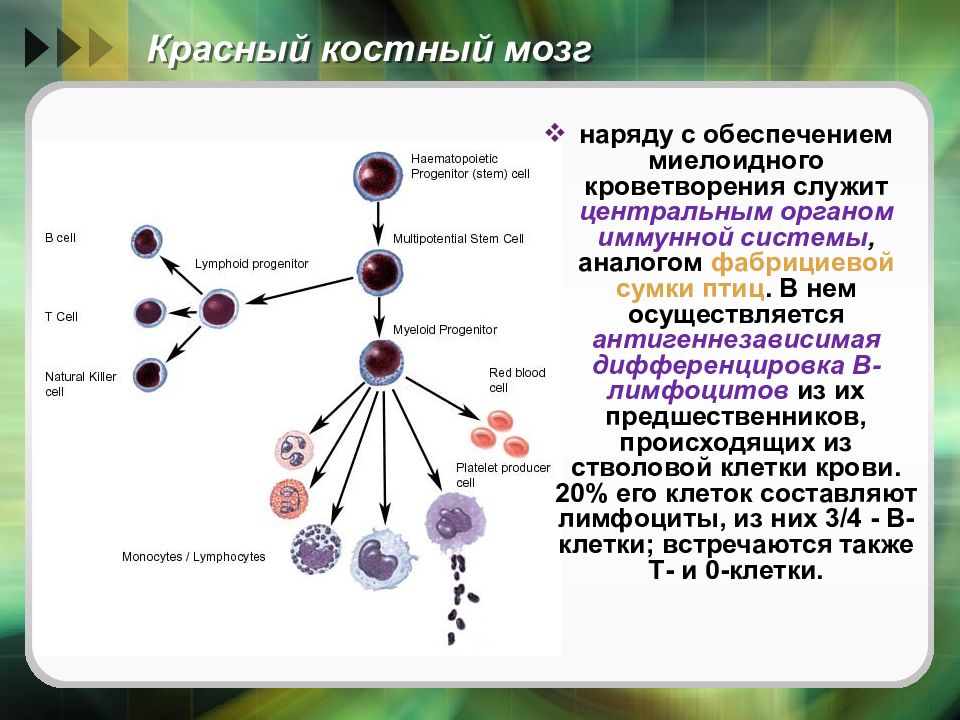

наряду с обеспечением миелоидного кроветворения служит центральным органом иммунной системы, аналогом фабрициевой сумки птиц. В нем осуществляется антигеннезависимая дифференцировка В-лимфоцитов из их предшественников, происходящих из стволовой клетки крови. 20% его клеток составляют лимфоциты, из них 3/4 - В-клетки; встречаются также Т- и 0-клетки.

Слайд 19

В ходе созревания В-лимфоциты контактируют с клетками эндоста, ретикулярными клетками и концентрируются возле синусов, в просвет которых они мигрируют по его завершении. При дифференцировке в геноме В-клеток происходит реаранжировка, которая обеспечивает образование на их поверхности иммуноглобулиновых рецепторов к разнообразным антигенам. Созревшие В-клетки покидают костный мозг и заселяют В-зависимые зоны периферических органов иммунной системы.

Слайд 20: Большая часть (75%) В-лимфоцитов

образовавшихся в костном мозге, здесь же гибнет механизмом апоптоза в ходе отбора, включающего положительную селекцию (выживание клеток с нужными рецепторами) и отрицательную селекцию (гибель клеток, обладающих рецепторами к собственным антигенам). Погибшие клетки захватываются макрофагами

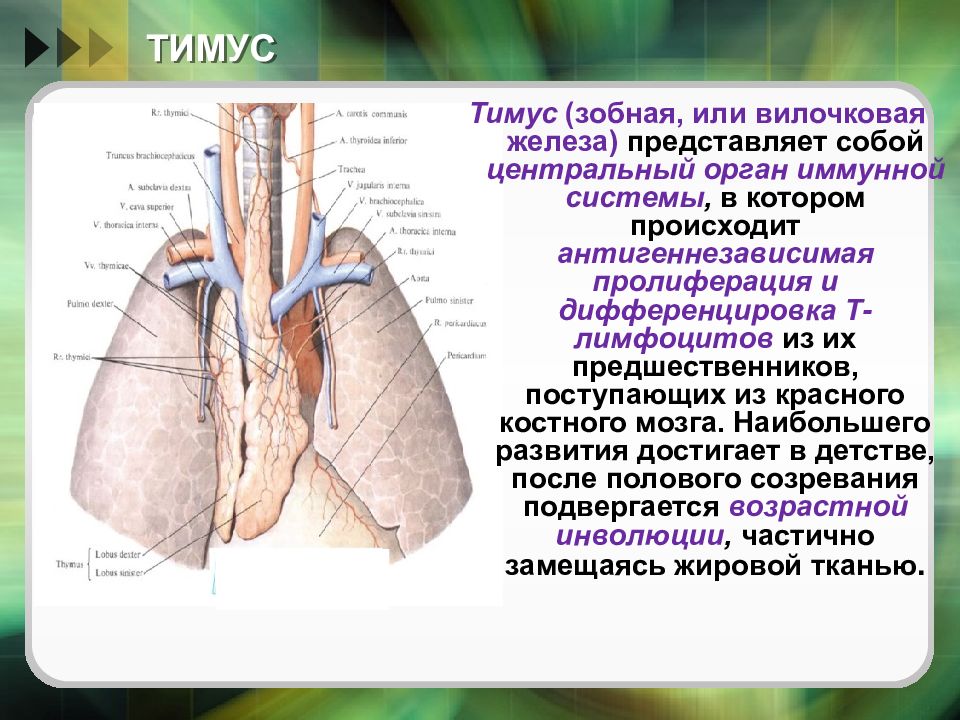

Слайд 21: ТИМУС

Тимус (зобная, или вилочковая железа) представляет собой центральный орган иммунной системы, в котором происходит антигеннезависимая пролиферация и дифференцировка Т-лимфоцитов из их предшественников, поступающих из красного костного мозга. Наибольшего развития достигает в детстве, после полового созревания подвергается возрастной инволюции, частично замещаясь жировой тканью.

Слайд 22

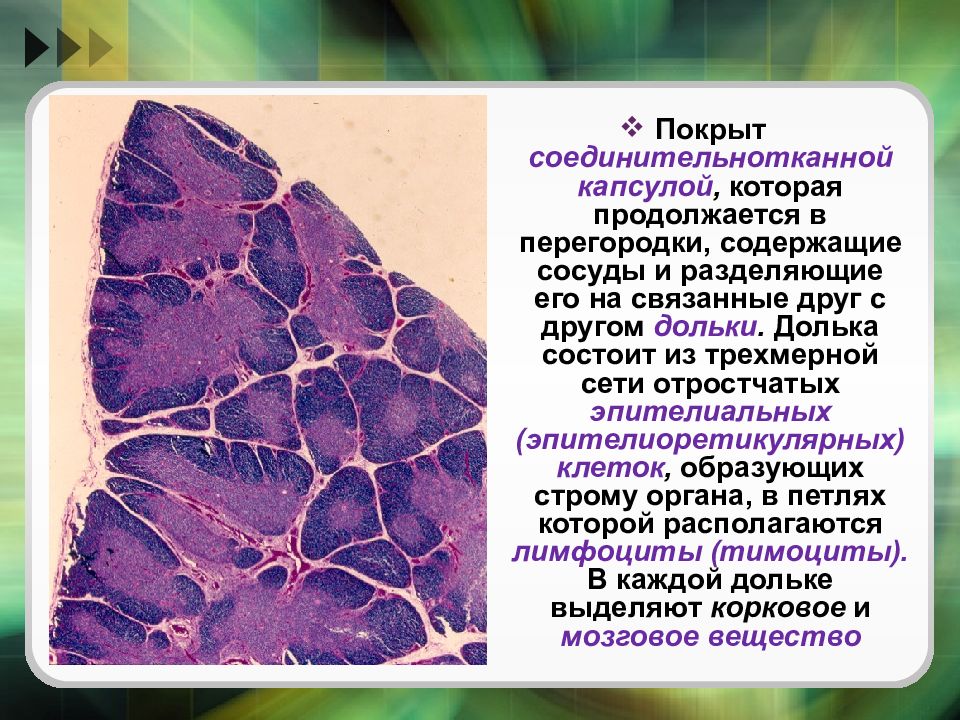

Покрыт соединительнотканной капсулой, которая продолжается в перегородки, содержащие сосуды и разделяющие его на связанные друг с другом дольки. Долька состоит из трехмерной сети отростчатых эпителиальных ( эпителиоретикулярных ) клеток, образующих строму органа, в петлях которой располагаются лимфоциты ( тимоциты ). В каждой дольке выделяют корковое и мозговое вещество

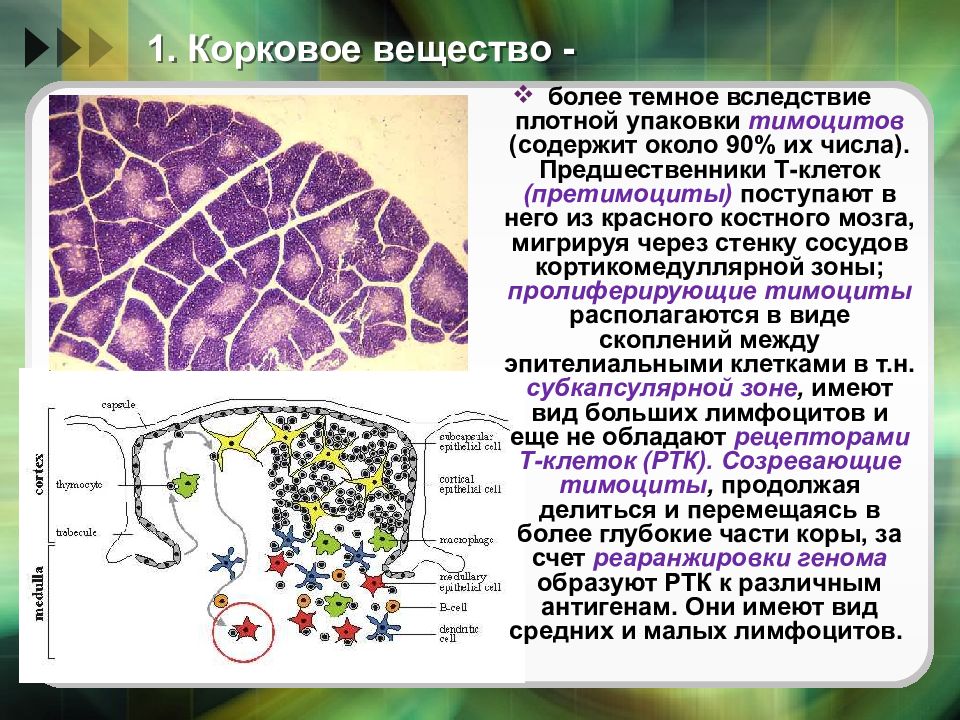

Слайд 23: 1. Корковое вещество -

более темное вследствие плотной упаковки тимоцитов (содержит около 90% их числа). Предшественники Т-клеток ( претимоциты ) поступают в него из красного костного мозга, мигрируя через стенку сосудов кортикомедуллярной зоны; пролиферирующие тимоциты располагаются в виде скоплений между эпителиальными клетками в т.н. субкапсулярной зоне, имеют вид больших лимфоцитов и еще не обладают рецепторами Т-клеток (РТК). Созревающие тимоциты, продолжая делиться и перемещаясь в более глубокие части коры, за счет реаранжировки генома образуют РТК к различным антигенам. Они имеют вид средних и малых лимфоцитов.

Слайд 24

Тимоциты коры при стрессе разрушаются (под действием кортикостероидов), что вызывает опустошение коры ( акцидентальную инволюцию ).

Слайд 25

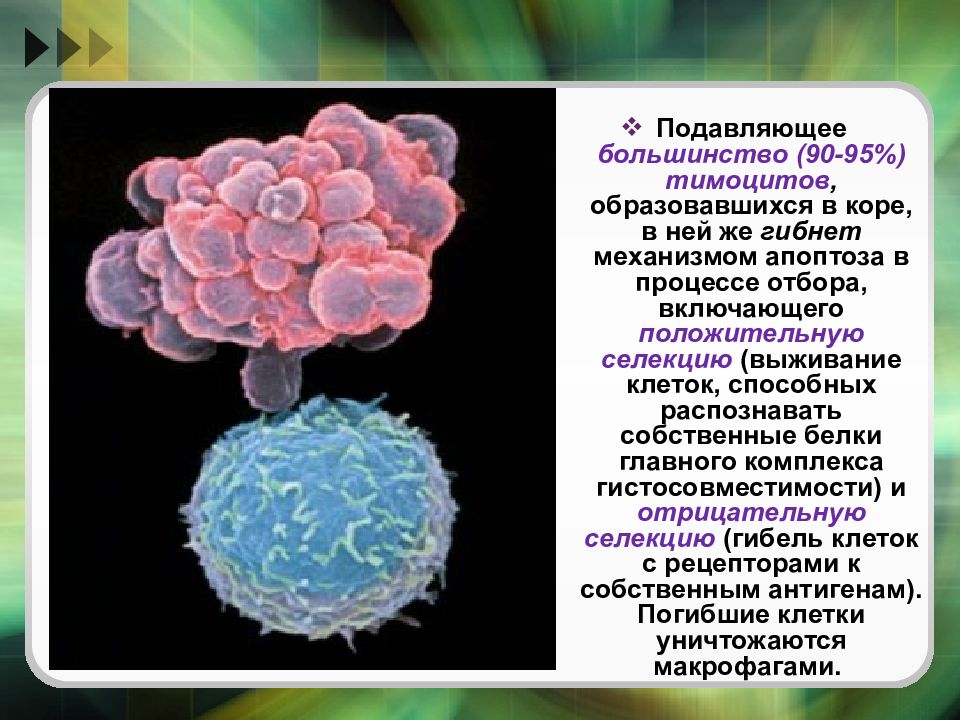

Подавляющее большинство (90-95%) тимоцитов, образовавшихся в коре, в ней же гибнет механизмом апоптоза в процессе отбора, включающего положительную селекцию (выживание клеток, способных распознавать собственные белки главного комплекса гистосовместимости ) и отрицательную селекцию (гибель клеток с рецепторами к собственным антигенам). Погибшие клетки уничтожаются макрофагами.

Слайд 26

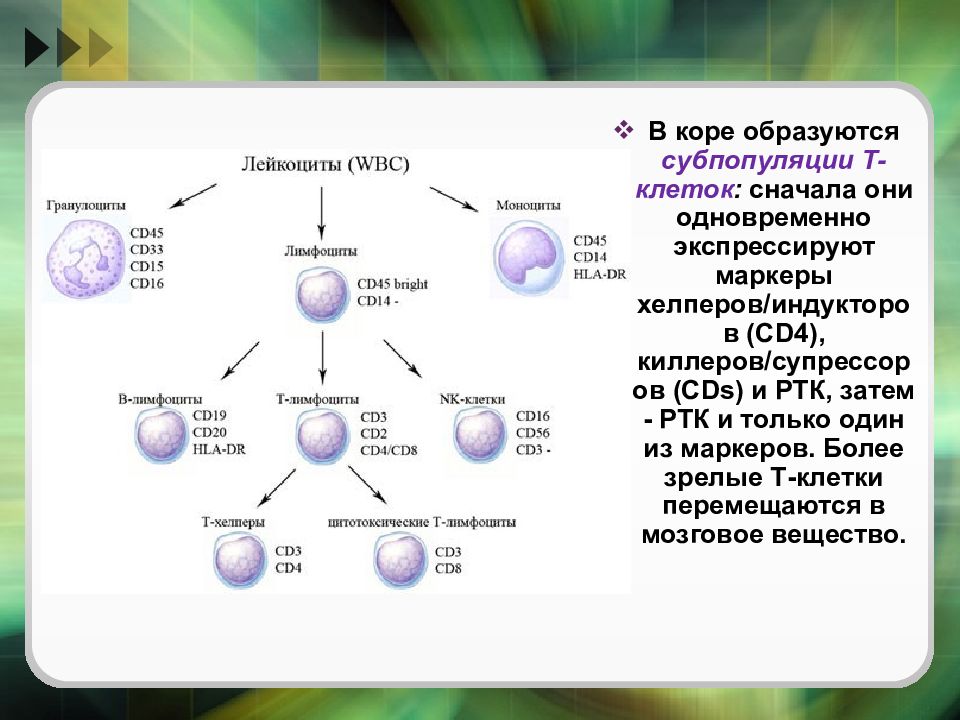

В коре образуются субпопуляции Т-клеток : сначала они одновременно экспрессируют маркеры хелперов/индукторов ( CD 4), киллеров/ супрессоров ( CDs ) и РТК, затем - РТК и только один из маркеров. Более зрелые Т-клетки перемещаются в мозговое вещество.

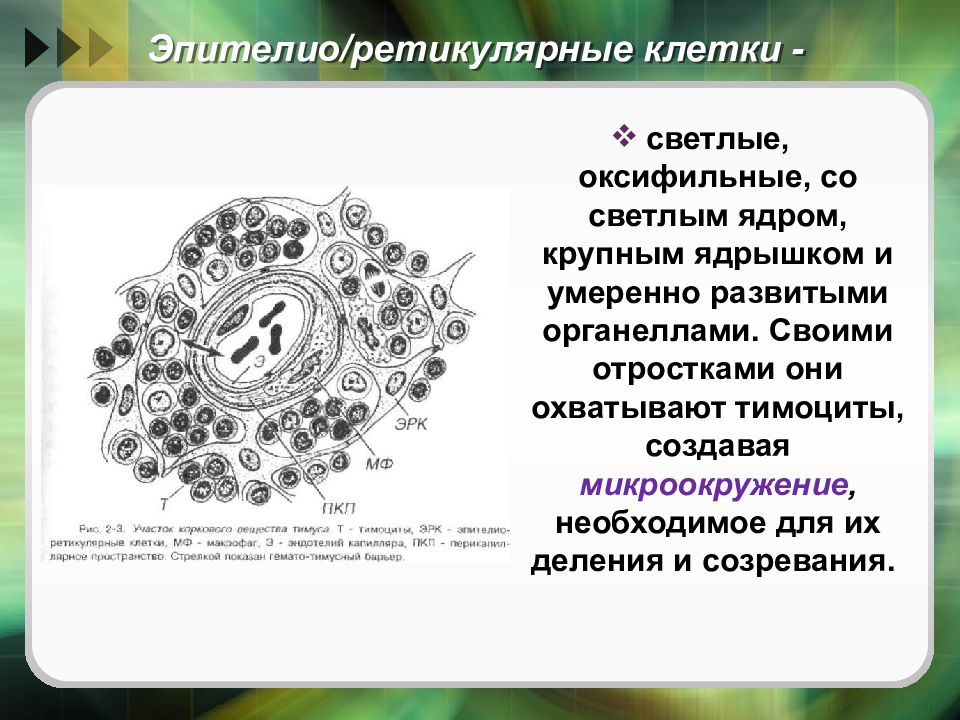

Слайд 27: Эпителио/ретикулярные клетки -

светлые, оксифильные, со светлым ядром, крупным ядрышком и умеренно развитыми органеллами. Своими отростками они охватывают тимоциты, создавая микроокружение, необходимое для их деления и созревания.

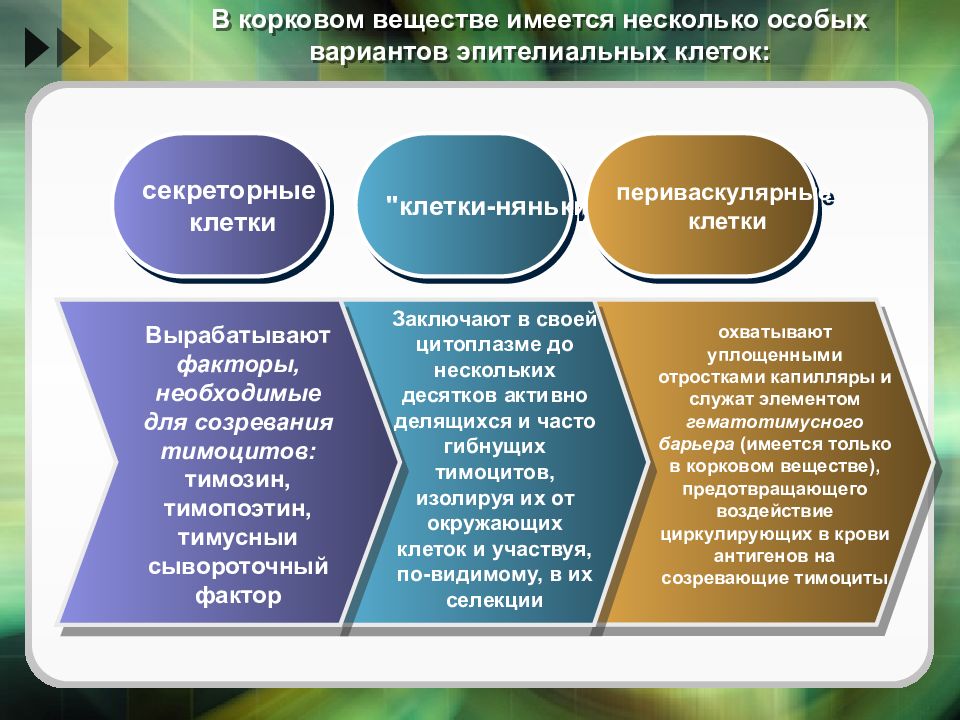

Слайд 28: В корковом веществе имеется несколько особых вариантов эпителиальных клеток:

секреторные клетки "клетки-няньки" периваскулярные клетки Вырабатывают факторы, необходимые для созревания тимоцитов : тимозин, тимопоэтин, тимусныи сывороточный фактор Заключают в своей цитоплазме до нескольких десятков активно делящихся и часто гибнущих тимоцитов, изолируя их от окружающих клеток и участвуя, по-видимому, в их селекции охватывают уплощенными отростками капилляры и служат элементом гематотимусного барьера (имеется только в корковом веществе), предотвращающего воздействие циркулирующих в крови антигенов на созревающие тимоциты

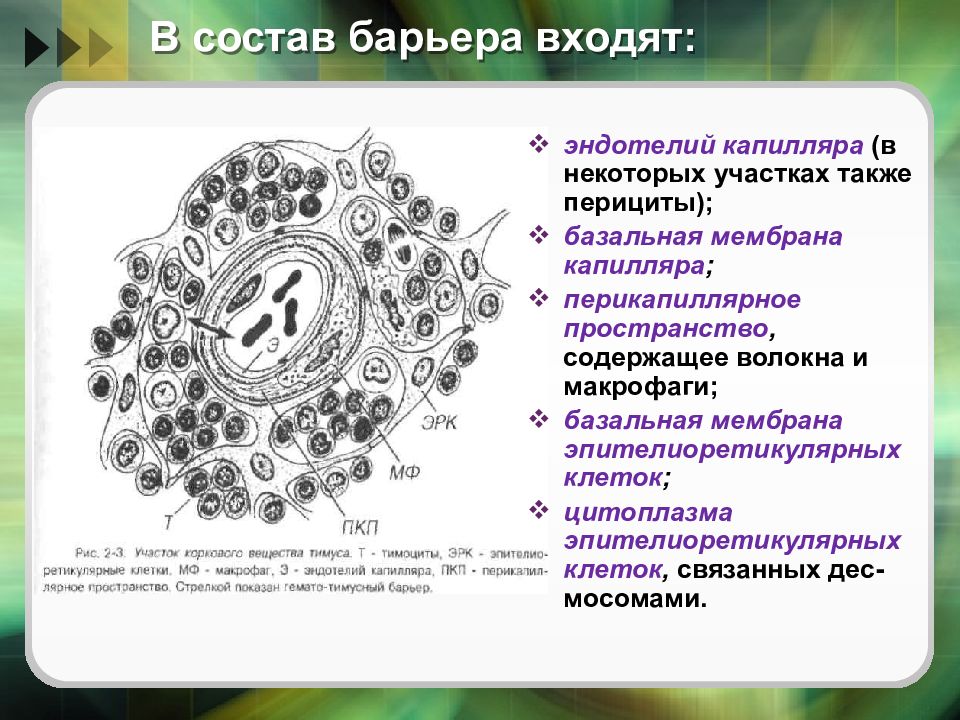

Слайд 29: В состав барьера входят:

эндотелий капилляра (в некоторых участках также перициты); базальная мембрана капилляра ; перикапиллярное пространство, содержащее волокна и макрофаги; базальная мембрана эпителиоретикулярных клеток ; цитоплазма эпителиоретикулярных клеток, связанных дес-мосомами.

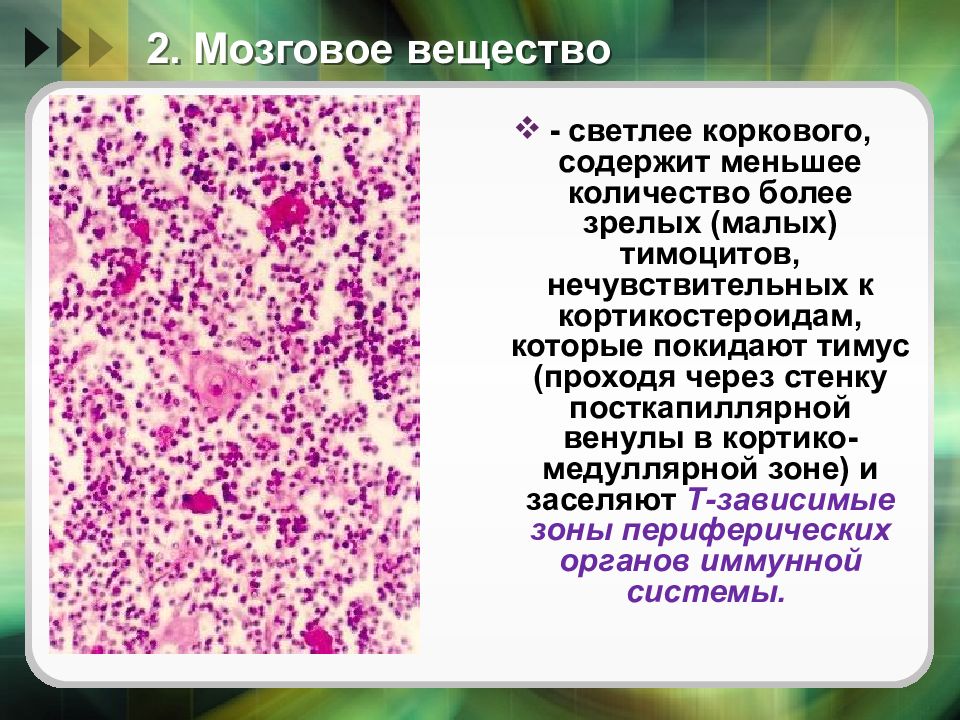

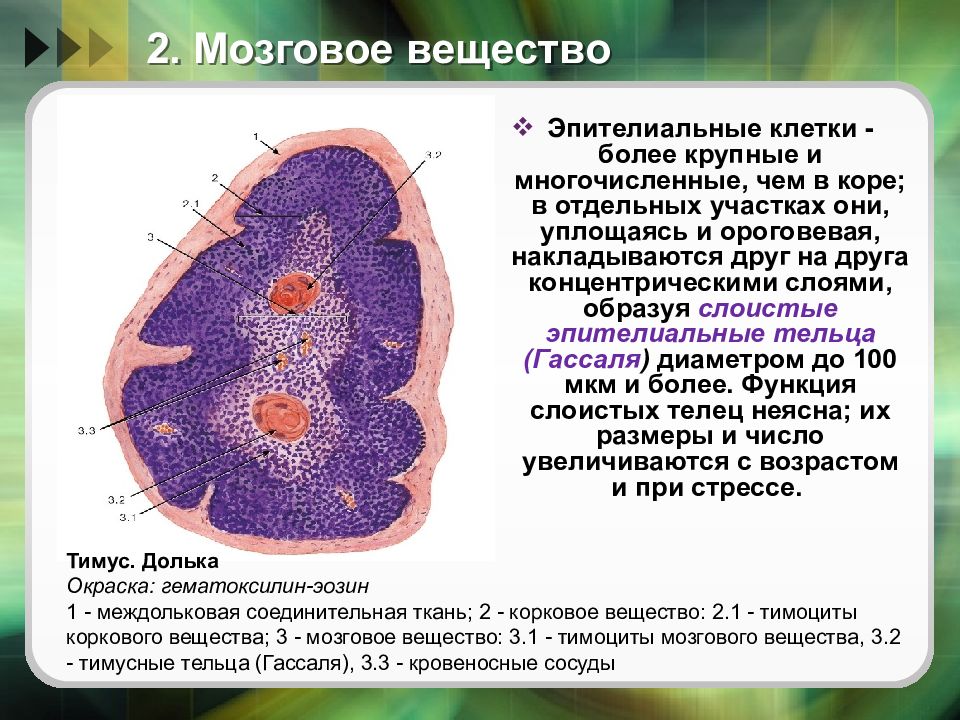

Слайд 30: 2. Мозговое вещество

- светлее коркового, содержит меньшее количество более зрелых (малых) тимоцитов, нечувствительных к кортикостероидам, которые покидают тимус (проходя через стенку посткапиллярной венулы в кортико-медуллярной зоне) и заселяют Т-зависимые зоны периферических органов иммунной системы.

Слайд 31: 2. Мозговое вещество

Эпителиальные клетки - более крупные и многочисленные, чем в коре; в отдельных участках они, уплощаясь и ороговевая, накладываются друг на друга концентрическими слоями, образуя слоистые эпителиальные тельца ( Гассаля ) диаметром до 100 мкм и более. Функция слоистых телец неясна; их размеры и число увеличиваются с возрастом и при стрессе. Тимус. Долька Окраска: гематоксилин-эозин 1 - междольковая соединительная ткань; 2 - корковое вещество: 2.1 - тимоциты коркового вещества; 3 - мозговое вещество: 3.1 - тимоциты мозгового вещества, 3.2 - тимусные тельца (Гассаля), 3.3 - кровеносные сосуды

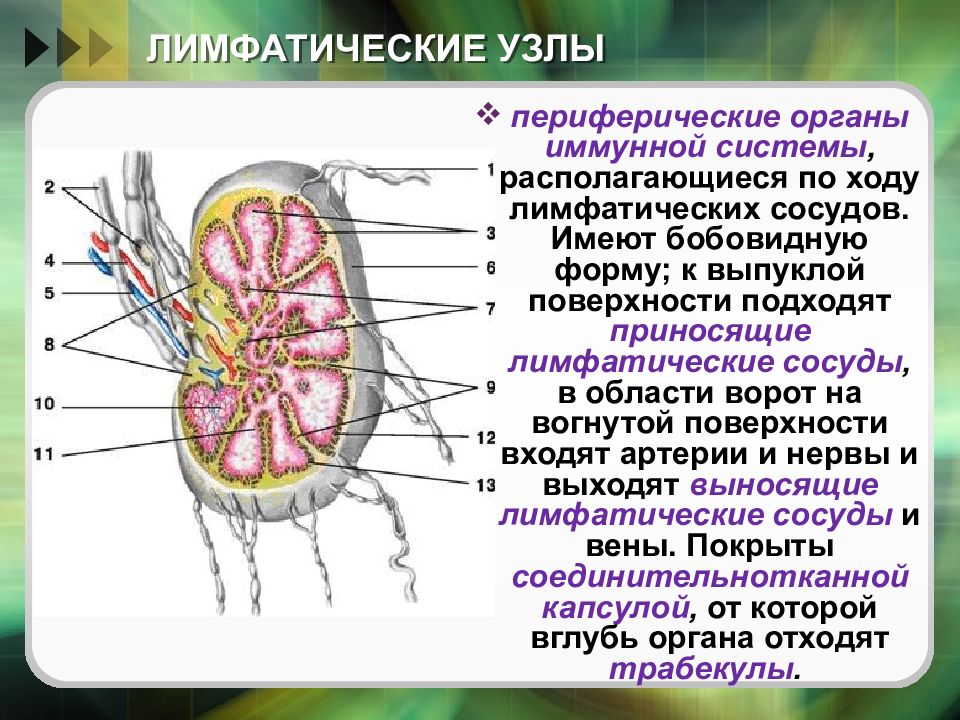

Слайд 32: ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

периферические органы иммунной системы, располагающиеся по ходу лимфатических сосудов. Имеют бобовидную форму; к выпуклой поверхности подходят приносящие лимфатические сосуды, в области ворот на вогнутой поверхности входят артерии и нервы и выходят выносящие лимфатические сосуды и вены. Покрыты соединительнотканной капсулой, от которой вглубь органа отходят трабекулы.

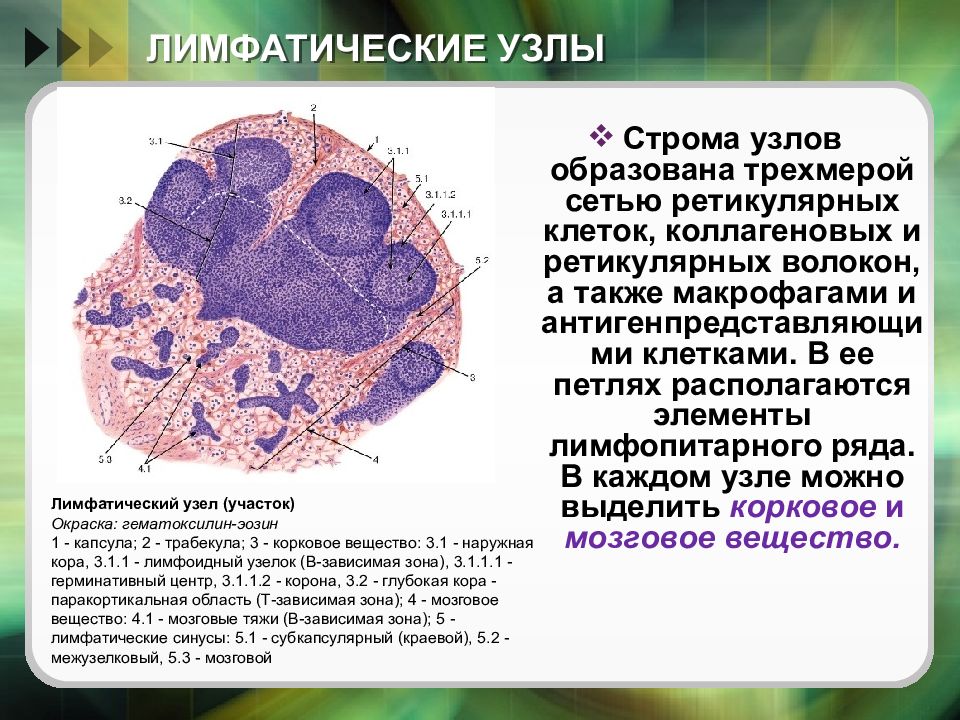

Слайд 33: ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

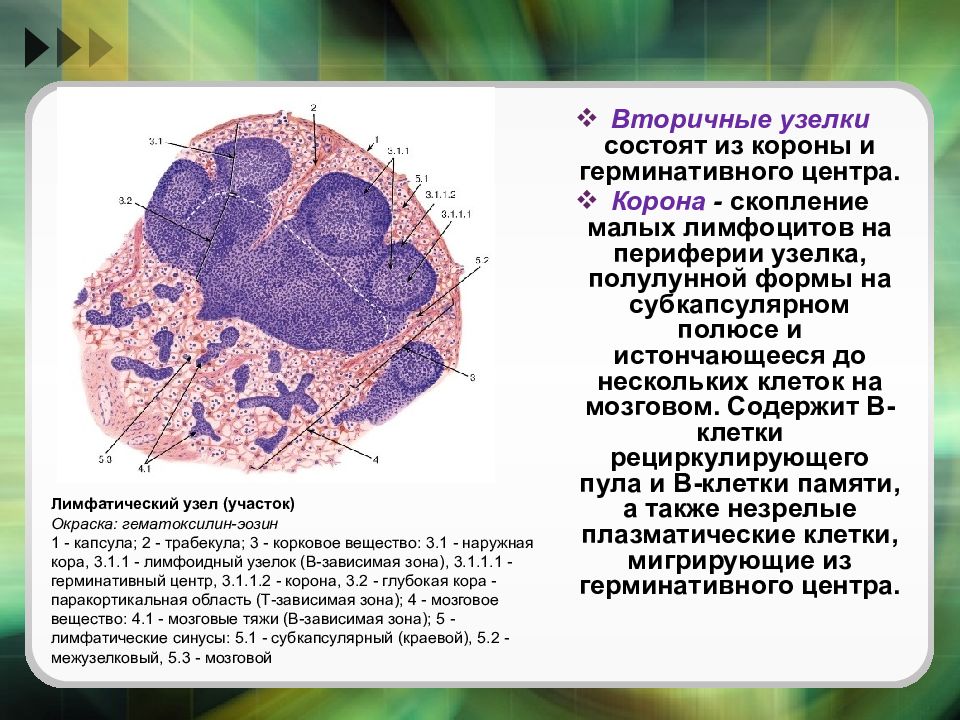

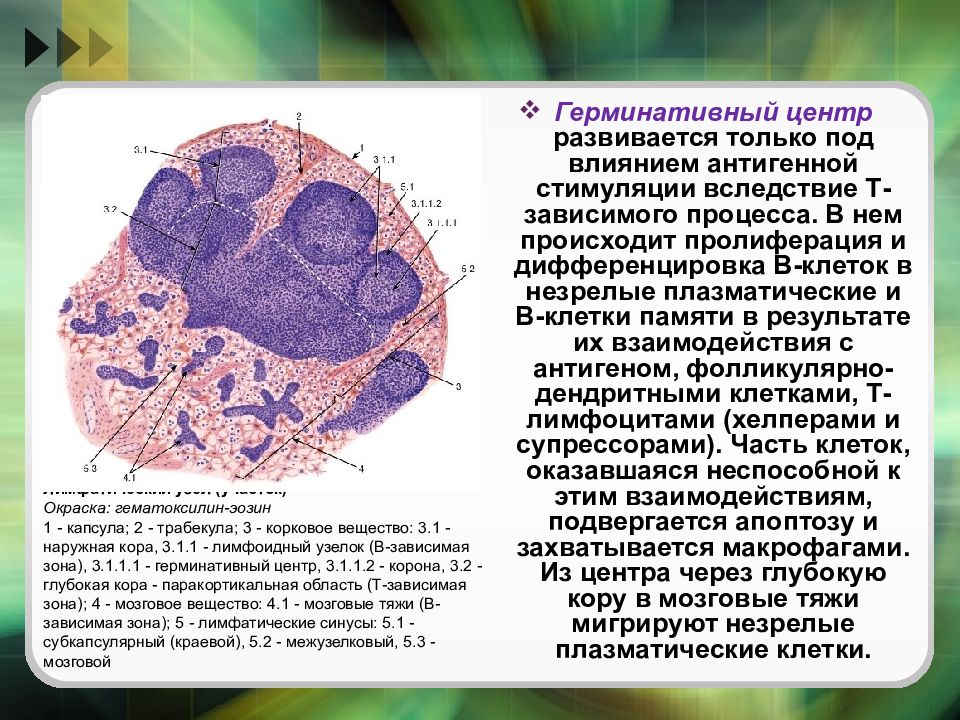

Строма узлов образована трехмерой сетью ретикулярных клеток, коллагеновых и ретикулярных волокон, а также макрофагами и антигенпредставляющими клетками. В ее петлях располагаются элементы лимфопитарного ряда. В каждом узле можно выделить корковое и мозговое вещество. Лимфатический узел (участок) Окраска: гематоксилин-эозин 1 - капсула; 2 - трабекула; 3 - корковое вещество: 3.1 - наружная кора, 3.1.1 - лимфоидный узелок (В-зависимая зона), 3.1.1.1 - герминативный центр, 3.1.1.2 - корона, 3.2 - глубокая кора - паракортикальная область (Т-зависимая зона); 4 - мозговое вещество: 4.1 - мозговые тяжи (В-зависимая зона); 5 - лимфатические синусы: 5.1 - субкапсулярный (краевой), 5.2 - межузелковый, 5.3 - мозговой

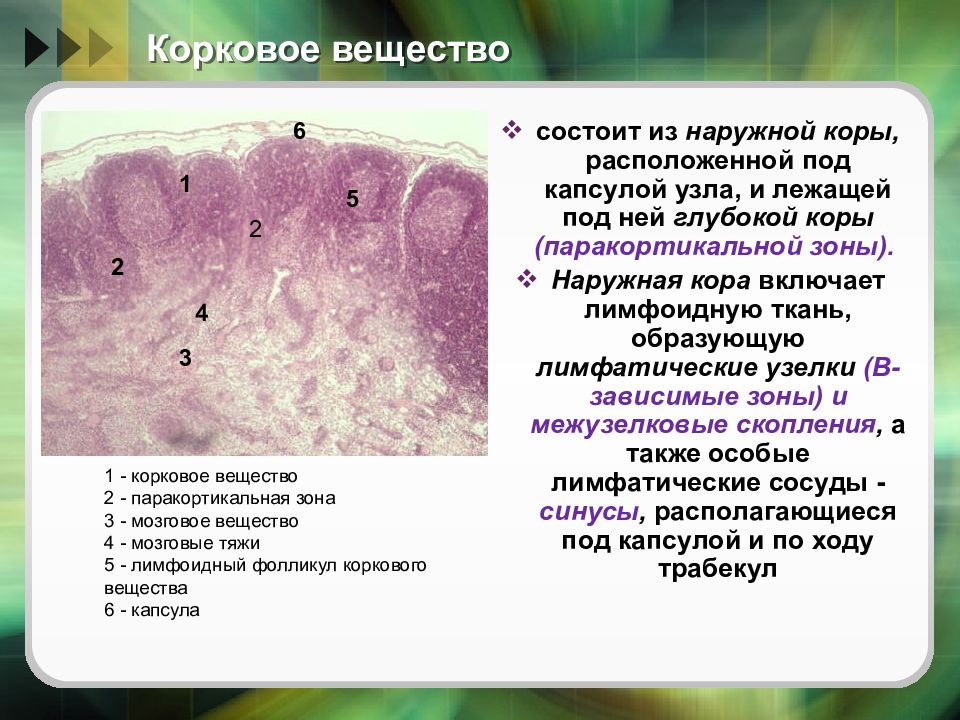

Слайд 34: Корковое вещество

состоит из наружной коры, расположенной под капсулой узла, и лежащей под ней глубокой коры ( паракортикальной зоны). Наружная кора включает лимфоидную ткань, образующую лимфатические узелки ( В-зависимые зоны) и межузелковые скопления, а также особые лимфатические сосуды - синусы, располагающиеся под капсулой и по ходу трабекул 1 - корковое вещество 2 - паракортикальная зона 3 - мозговое вещество 4 - мозговые тяжи 5 - лимфоидный фолликул коркового вещества 6 - капсула 1 2 3 2 4 5 6

Слайд 35: Лимфатический узелок

( фолликул) представляет собой сферическое скопление лимфоидной ткани, наружную границу которого образует слой уплощенных ретикулярных клеток. Различают первичные и вторичные узелки. Первичные узелки - компактные однородные скопления малых (В) лимфоцитов рециркулирующего пула, связанных с ретикулярными клетками и особым видом антигенпредставляющих фолликулярно-дендритных клеток. Имеется небольшое количество Т-клеток, макрофагов. Встречаются в лимфатических узлах лишь в отсутствие антигенных воздействий (во внутриутробном периоде). Под влиянием антигенов превращаются во вторичные. Лимфатический узел (участок) Окраска: гематоксилин-эозин 1 - капсула; 2 - трабекула; 3 - корковое вещество: 3.1 - наружная кора, 3.1.1 - лимфоидный узелок (В-зависимая зона), 3.1.1.1 - герминативный центр, 3.1.1.2 - корона, 3.2 - глубокая кора - паракортикальная область (Т-зависимая зона); 4 - мозговое вещество: 4.1 - мозговые тяжи (В-зависимая зона); 5 - лимфатические синусы: 5.1 - субкапсулярный (краевой), 5.2 - межузелковый, 5.3 - мозговой

Слайд 36

Вторичные узелки состоят из короны и герминативного центра. Корона - скопление малых лимфоцитов на периферии узелка, полулунной формы на субкапсулярном полюсе и истончающееся до нескольких клеток на мозговом. Содержит В-клетки рециркулирующего пула и В-клетки памяти, а также незрелые плазматические клетки, мигрирующие из герминативного центра. Лимфатический узел (участок) Окраска: гематоксилин-эозин 1 - капсула; 2 - трабекула; 3 - корковое вещество: 3.1 - наружная кора, 3.1.1 - лимфоидный узелок (В-зависимая зона), 3.1.1.1 - герминативный центр, 3.1.1.2 - корона, 3.2 - глубокая кора - паракортикальная область (Т-зависимая зона); 4 - мозговое вещество: 4.1 - мозговые тяжи (В-зависимая зона); 5 - лимфатические синусы: 5.1 - субкапсулярный (краевой), 5.2 - межузелковый, 5.3 - мозговой

Слайд 37

Герминативный центр развивается только под влиянием антигенной стимуляции вследствие Т-зависимого процесса. В нем происходит пролиферация и дифференцировка В-клеток в незрелые плазматические и В-клетки памяти в результате их взаимодействия с антигеном, фолликулярно-дендритными клетками, Т-лимфоцитами (хелперами и супрессорами ). Часть клеток, оказавшаяся неспособной к этим взаимодействиям, подвергается апоптозу и захватывается макрофагами. Из центра через глубокую кору в мозговые тяжи мигрируют незрелые плазматические клетки. Лимфатический узел (участок) Окраска: гематоксилин-эозин 1 - капсула; 2 - трабекула; 3 - корковое вещество: 3.1 - наружная кора, 3.1.1 - лимфоидный узелок (В-зависимая зона), 3.1.1.1 - герминативный центр, 3.1.1.2 - корона, 3.2 - глубокая кора - паракортикальная область (Т-зависимая зона); 4 - мозговое вещество: 4.1 - мозговые тяжи (В-зависимая зона); 5 - лимфатические синусы: 5.1 - субкапсулярный (краевой), 5.2 - межузелковый, 5.3 - мозговой

Слайд 38

В разгар реакции на антиген герминативный центр включает темную зону (смежную с глубокой корой), и светлую зону (между темной и короной), содержащие делящиеся и дифференцирующиеся клетки. В светлой зоне рыхло располагаются более зрелые клетки, мигрировавшие в нее из темной, где они плотно прилежат друг к другу. Межузелковая зона содержит малые лимфоциты и макрофаги; при антигенной стимуляции она почти полностью исчезает, замещаясь узелками. Лимфатический узел (участок) Окраска: гематоксилин-эозин 1 - капсула; 2 - трабекула; 3 - корковое вещество: 3.1 - наружная кора, 3.1.1 - лимфоидный узелок (В-зависимая зона), 3.1.1.1 - герминативный центр, 3.1.1.2 - корона, 3.2 - глубокая кора - паракортикальная область (Т-зависимая зона); 4 - мозговое вещество: 4.1 - мозговые тяжи (В-зависимая зона); 5 - лимфатические синусы: 5.1 - субкапсулярный (краевой), 5.2 - межузелковый, 5.3 - мозговой

Слайд 39

Глубокая кора ( паракортикальная зона) - Т-зависимая зона лимфатического узла. В ней осуществляются дозревание Т- клеток, поступивших из тимуса, а также их антиген-зависимая пролиферация и дифференцировка с формированием различных субпопуляций. Образована диффузной лимфоидной тканью, представленной Т-клетками, лежащими в петлях ретикулярной ткани и взаимодействующими с особым видом антиген-представляющих клеток - интердигитирующими клетками. Лимфатический узел (общий вид) Окраска: гематоксилин-эозин 1 - капсула; 2 - трабекула; 3 - корковое вещество: 3.1 - наружная кора, 3.1.1 - лимфоидные узелки, 3.2 - глубокая кора - паракортикальная область; 4 - мозговое вещество: 4.1 - мозговые тяжи; 5 - ворота узла: 5.1 - кровеносные сосуды; 6 - приносящие лимфатические сосуды; 7 - лимфатические синусы: 7.1 - субкапсулярный (краевой), 7.2 - межузелковый, 7.3 - мозговой, 7.4 - воротный; 8 - выносящий лимфатический сосуд

Слайд 40

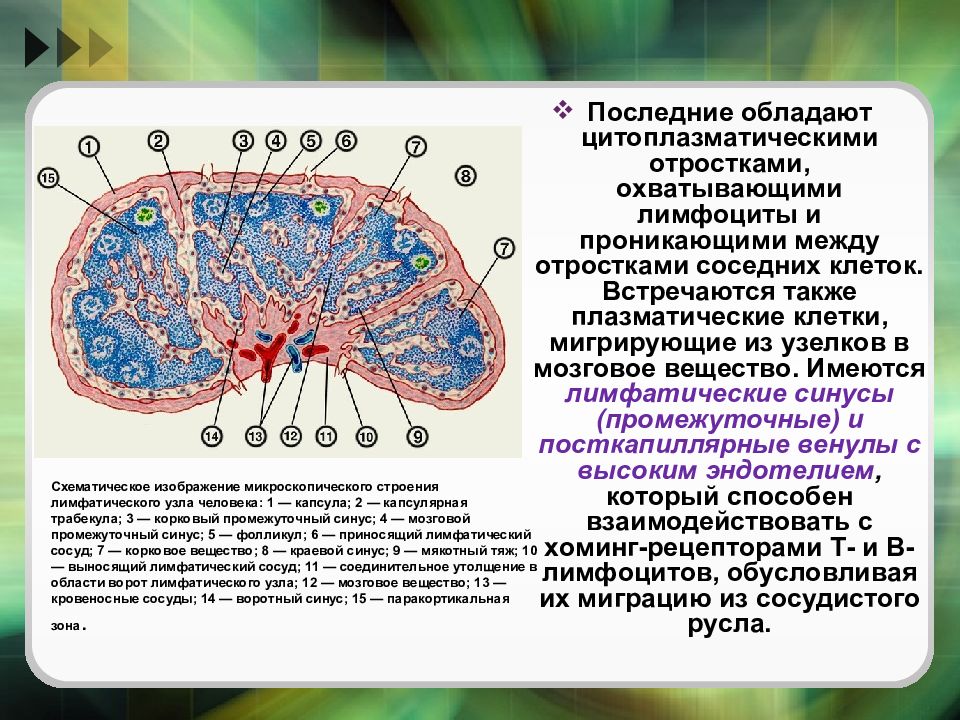

Последние обладают цитоплазматическими отростками, охватывающими лимфоциты и проникающими между отростками соседних клеток. Встречаются также плазматические клетки, мигрирующие из узелков в мозговое вещество. Имеются лимфатические синусы (промежуточные) и посткапиллярные венулы с высоким эндотелием, который способен взаимодействовать с хоминг-рецепторами Т- и В-лимфоцитов, обусловливая их миграцию из сосудистого русла. Схематическое изображение микроскопического строения лимфатического узла человека: 1 — капсула; 2 — капсулярная трабекула; 3 — корковый промежуточный синус; 4 — мозговой промежуточный синус; 5 — фолликул; 6 — приносящий лимфатический сосуд; 7 — корковое вещество; 8 — краевой синус; 9 — мякотный тяж; 10 — выносящий лимфатический сосуд; 11 — соединительное утолщение в области ворот лимфатического узла; 12 — мозговое вещество; 13 — кровеносные сосуды; 14 — воротный синус; 15 — паракортикальная зона.

Слайд 41: Мозговое вещество

образовано ветвящимися и анастомозируюшими тяжами лимфоидной ткани (мозговыми тяжами), между которыми располагаются соединительнотканные трабекулы и мозговые лимфатические синусы. Мозговые тяжи являются В-зависимой зоной и содержат многочисленные плазматические клетки и (в меньшем числе) В-лимфоциты и макрофаги. Плазматические клетки могут длительно находиться в тяжах и активно секретировать антитела в лимфу или поступать в нее, а далее - в кровоток.

Слайд 42: Лимфатические синусы -

система особых внутриорганных лимфатических сосудов в корковом и мозговом веществе, обеспечивающая медленный ток лимфы через узел, в процессе которого она очищается (примерно на 99%) от содержащихся в ней частиц (с извлечением антигенного материала) и обогащается антителами, клетками лимфоидного ряда и макрофагами. Направление лимфотока в лимфатическом узле: из приносящих сосудов лимфа последовательно попадает в субкапсулярный, промежуточный и мозговой синусы, имеющие сходное строение, откуда (в воротах узла) направляется в выносящие сосуды.

Слайд 43: Лимфатические синусы -

Субкапсулярный (краевой, маргинальный) синус служит первым фильтрационным барьером для лимфы, попадающей в лимфатический узел. Он занимает щелевидное пространство между капсулой узла и наружной корой. Выстлан особыми плоскими береговыми клетками, которые одни исследователи считают эндотелиальными, а другие - уплощенными ретикулярными. Эта выстилка лишена базальной мембраны, непрерывна со стороны капсулы, и прерывиста со стороны узелков, с многочисленными межклеточными щелями и подлежащим слоем маргинальных макрофагов. В просвете синуса находится сеть отростчатых ретикулярных клеток и волокон (замедляющая ток лимфы) с фиксированными на них и блуждающими макрофагами; имеются также многочисленные лимфоциты, плазматические клетки. Промежуточный синус служит продолжением субкапсулярного и располагается между трабекулами и лимфоидной тканью наружной и глубокой коры. Мозговой синус продолжает промежуточный и лежит между трабекулами и мозговыми тяжами.

Слайд 44: Клиническое значение

лимфатических узлов обусловлено не только их непосредственной ролью в развитии иммунных реакций, но возможностью возникновения в них очагов инфекции (распространяющейся лимфогенно ), а также метастазов злокачественных опухолей. Множественное увеличение лимфатических узлов характерно для опухолей лимфоидной ткани. Свищ надключичного лимфатического узла при лимфогранулематозе.

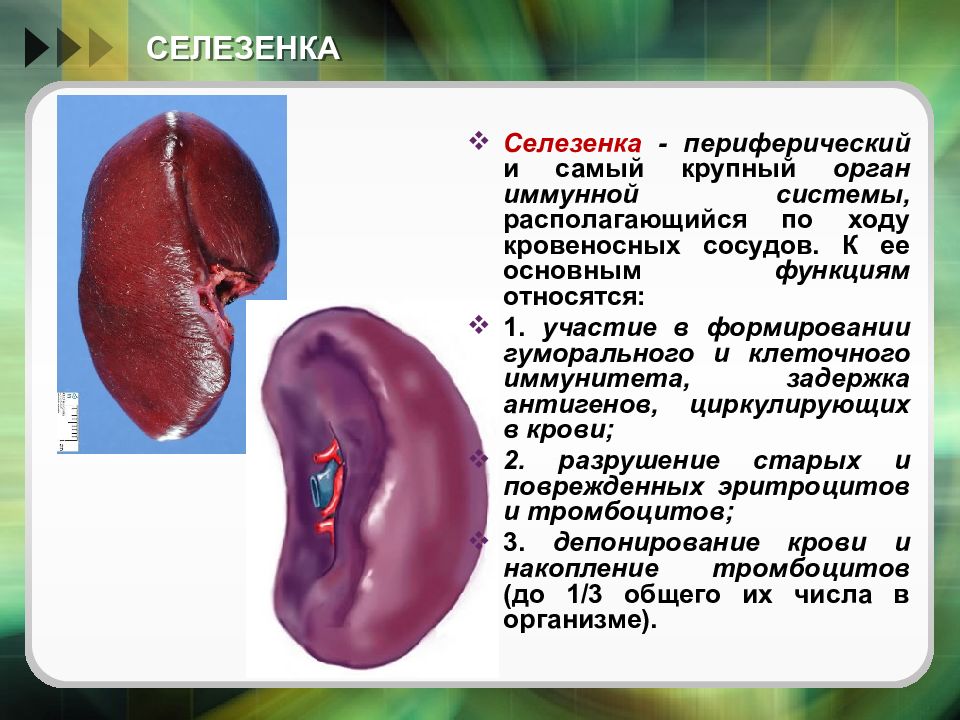

Слайд 45: СЕЛЕЗЕНКА

Селезенка - периферический и самый крупный орган иммунной системы, располагающийся по ходу кровеносных сосудов. К ее основным функциям относятся: 1. участие в формировании гуморального и клеточного иммунитета, задержка антигенов, циркулирующих в крови; 2. разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов; 3. депонирование крови и накопление тромбоцитов (до 1/3 общего их числа в организме).

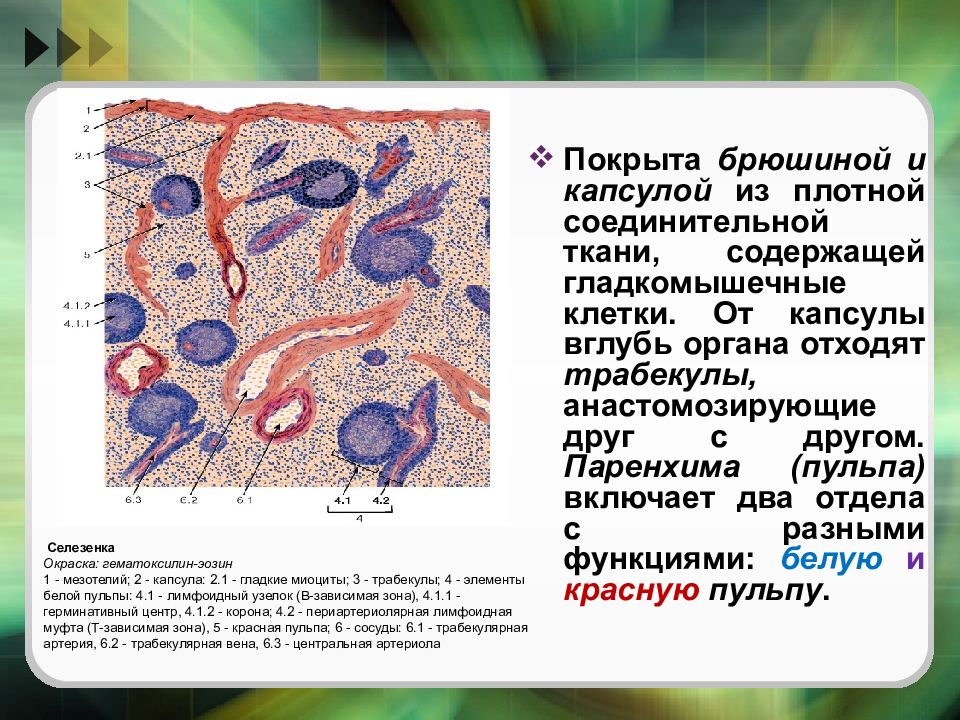

Слайд 46

Покрыта брюшиной и капсулой из плотной соединительной ткани, содержащей гладкомышечные клетки. От капсулы вглубь органа отходят трабекулы, анастомозирующие друг с другом. Паренхима (пульпа) включает два отдела с разными функциями: белую и красную пульпу. Селезенка Окраска: гематоксилин-эозин 1 - мезотелий; 2 - капсула: 2.1 - гладкие миоциты; 3 - трабекулы; 4 - элементы белой пульпы: 4.1 - лимфоидный узелок (В-зависимая зона), 4.1.1 - герминативный центр, 4.1.2 - корона; 4.2 - периартериолярная лимфоидная муфта (Т-зависимая зона), 5 - красная пульпа; 6 - сосуды: 6.1 - трабекулярная артерия, 6.2 - трабекулярная вена, 6.3 - центральная артериола

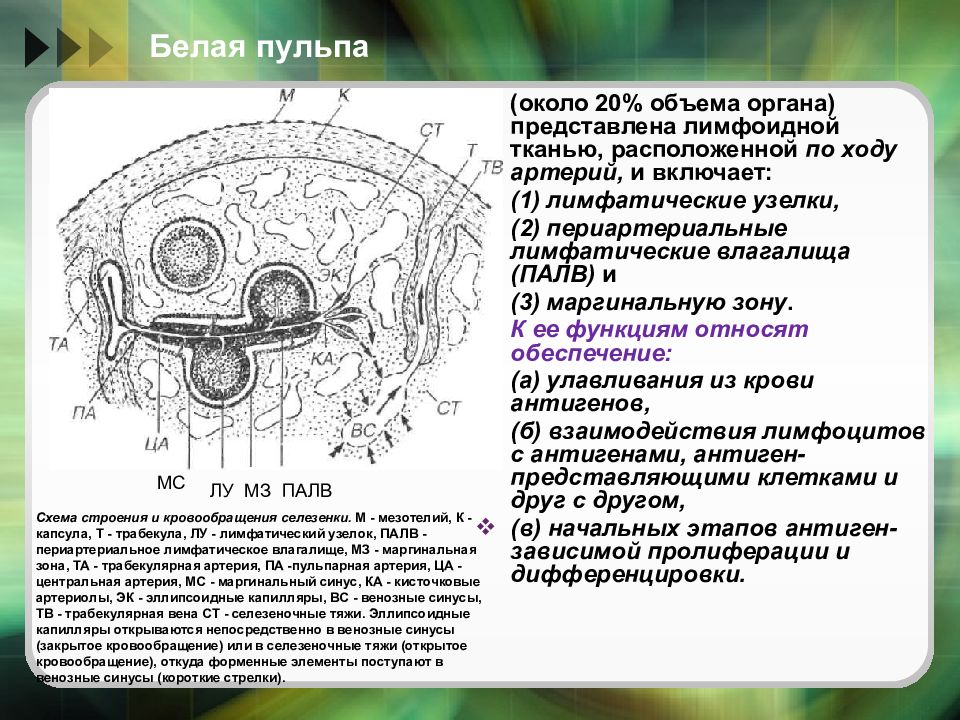

Слайд 47

(около 20% объема органа) представлена лимфоидной тканью, расположенной по ходу артерий, и включает: (1) лимфатические узелки, (2) периартериальные лимфатические влагалища (ПАЛВ) и (3) маргинальную зону. К ее функциям относят обеспечение: (а) улавливания из крови антигенов, (б) взаимодействия лимфоцитов с антигенами, антиген-представляющими клетками и друг с другом, (в) начальных этапов антиген-зависимой пролиферации и дифференцировки. Схема строения и кровообращения селезенки. М - мезотелий, К -капсула, Т - трабекула, ЛУ - лимфатический узелок, ПАЛВ - периартериальное лимфатическое влагалище, МЗ - маргинальная зона, ТА - трабекулярная артерия, ПА -пульпарная артерия, ЦА - центральная артерия, МС - маргинальный синус, КА - кисточковые артериолы, ЭК - эллипсоидные капилляры, ВС - венозные синусы, ТВ - трабекулярная вена CT - селезеночные тяжи. Эллипсоидные капилляры открываются непосредственно в венозные синусы (закрытое кровообращение) или в селезеночные тяжи (открытое кровообращение), откуда форменные элементы поступают в венозные синусы (короткие стрелки). МС ЛУ МЗ ПАЛВ Белая пульпа

Слайд 48

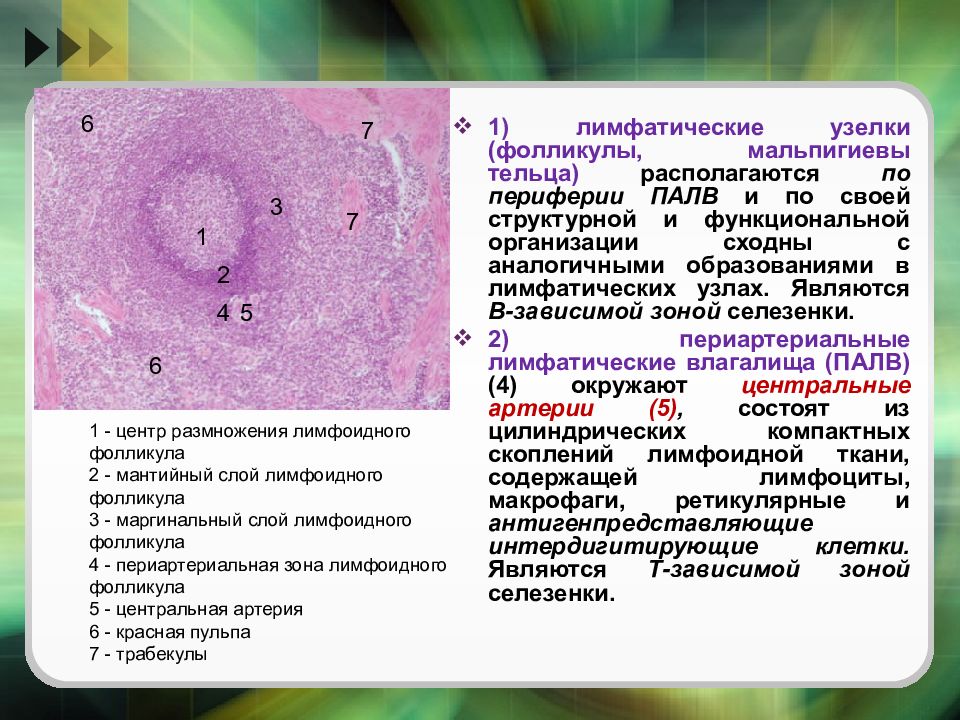

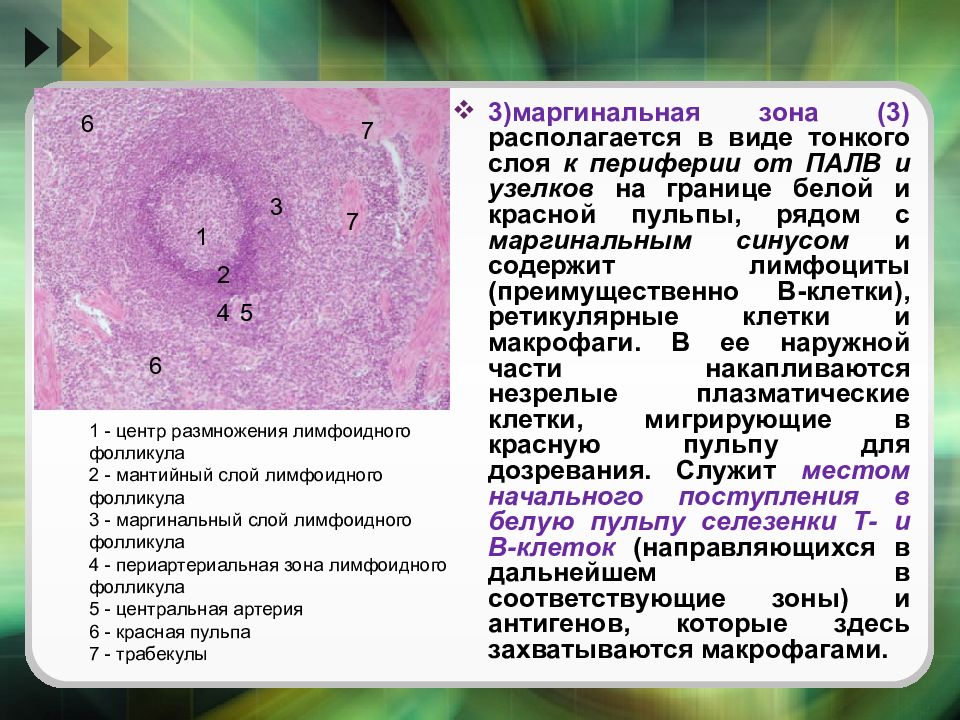

1) лимфатические узелки (фолликулы, мальпигиевы тельца) располагаются по периферии ПАЛВ и по своей структурной и функциональной организации сходны с аналогичными образованиями в лимфатических узлах. Являются В-зависимой зоной селезенки. 2) периартериальные лимфатические влагалища (ПАЛВ) (4) окружают центральные артерии (5), состоят из цилиндрических компактных скоплений лимфоидной ткани, содержащей лимфоциты, макрофаги, ретикулярные и антигенпредставляющие интердигитирующие клетки. Являются Т-зависимой зоной селезенки. 1 - центр размножения лимфоидного фолликула 2 - мантийный слой лимфоидного фолликула 3 - маргинальный слой лимфоидного фолликула 4 - периартериальная зона лимфоидного фолликула 5 - центральная артерия 6 - красная пульпа 7 - трабекулы 1 2 3 4 5 6 7 7 6

Слайд 49

3)маргинальная зона (3) располагается в виде тонкого слоя к периферии от ПАЛВ и узелков на границе белой и красной пульпы, рядом с маргинальным синусом и содержит лимфоциты (преимущественно В-клетки), ретикулярные клетки и макрофаги. В ее наружной части накапливаются незрелые плазматические клетки, мигрирующие в красную пульпу для дозревания. Служит местом начального поступления в белую пульпу селезенки Т- и В-клеток (направляющихся в дальнейшем в соответствующие зоны) и антигенов, которые здесь захватываются макрофагами. 1 - центр размножения лимфоидного фолликула 2 - мантийный слой лимфоидного фолликула 3 - маргинальный слой лимфоидного фолликула 4 - периартериальная зона лимфоидного фолликула 5 - центральная артерия 6 - красная пульпа 7 - трабекулы 1 2 3 4 5 6 7 7 6

Слайд 50: Красная пульпа

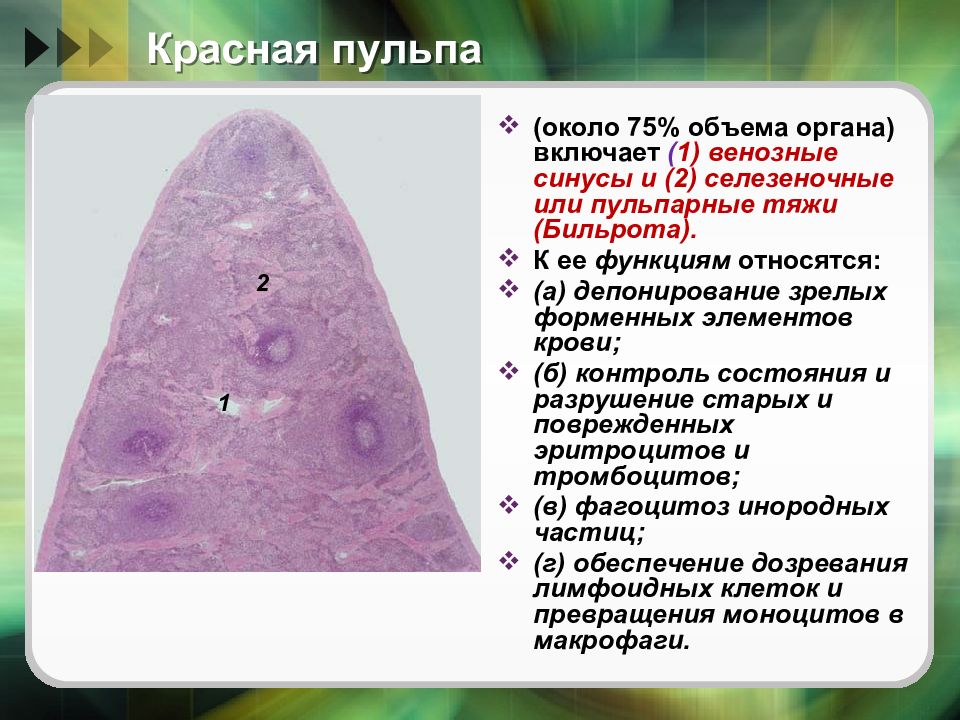

(около 75% объема органа) включает ( 1) венозные синусы и (2) селезеночные или пульпарные тяжи ( Бильрота ). К ее функциям относятся: (а) депонирование зрелых форменных элементов крови; (б) контроль состояния и разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов; (в) фагоцитоз инородных частиц; (г) обеспечение дозревания лимфоидных клеток и превращения моноцитов в макрофаги. 1 2

Слайд 51: Венозные синусы

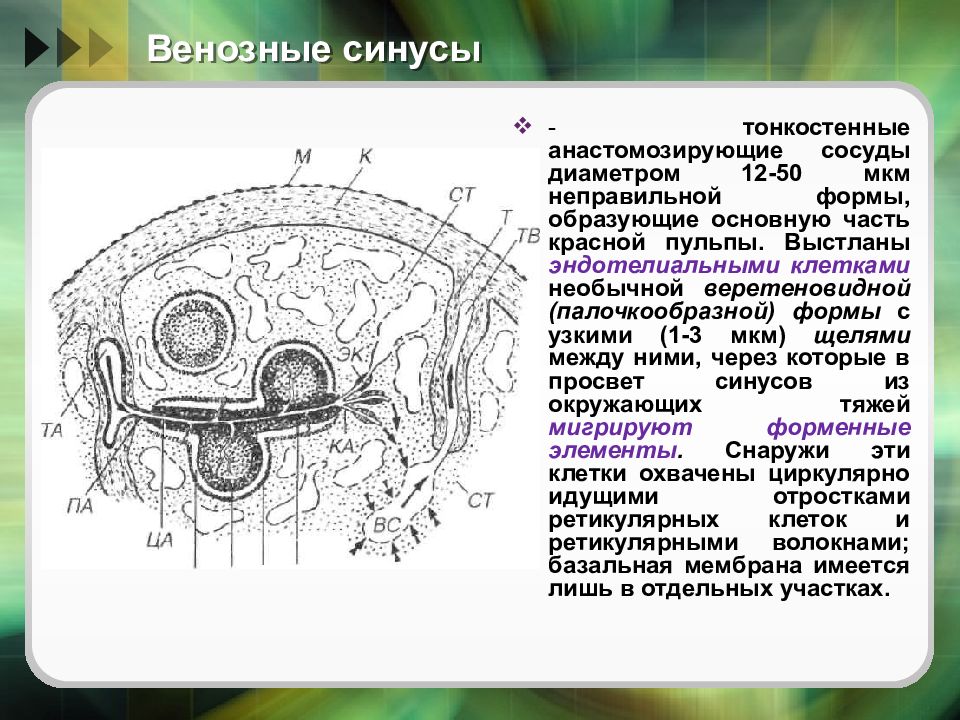

- тонкостенные анастомозирующие сосуды диаметром 12-50 мкм неправильной формы, образующие основную часть красной пульпы. Выстланы эндотелиальными клетками необычной веретеновидной ( палочкообразной ) формы с узкими (1-3 мкм) щелями между ними, через которые в просвет синусов из окружающих тяжей мигрируют форменные элементы. Снаружи эти клетки охвачены циркулярно идущими отростками ретикулярных клеток и ретикулярными волокнами; базальная мембрана имеется лишь в отдельных участках.

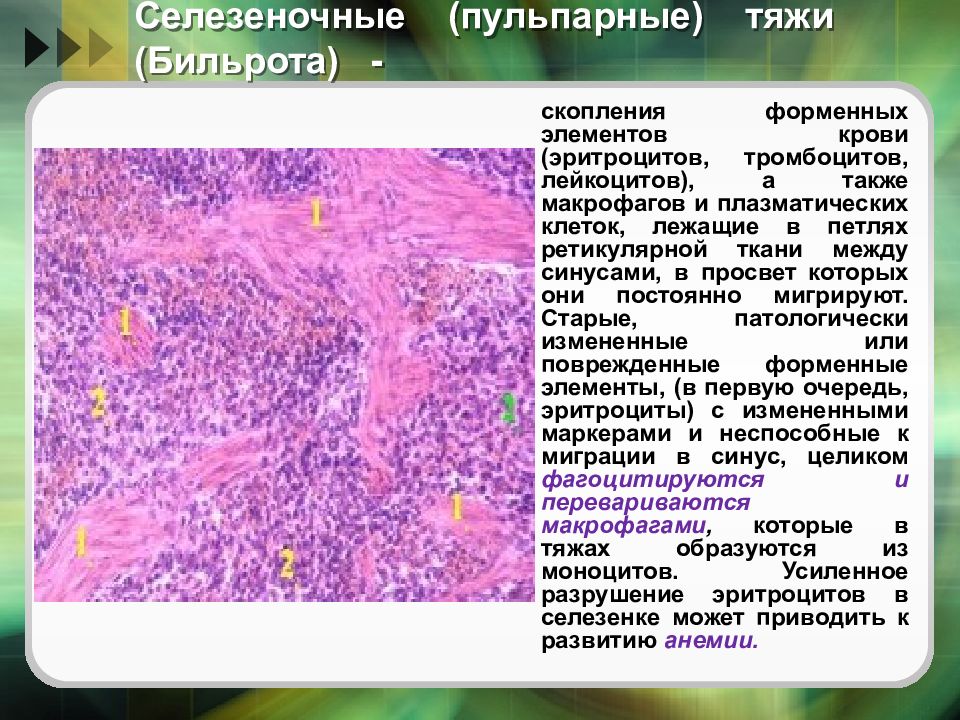

Слайд 52: Селезеночные (пульпарные) тяжи ( Бильрота ) -

скопления форменных элементов крови (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов), а также макрофагов и плазматических клеток, лежащие в петлях ретикулярной ткани между синусами, в просвет которых они постоянно мигрируют. Старые, патологически измененные или поврежденные форменные элементы, (в первую очередь, эритроциты) с измененными маркерами и неспособные к миграции в синус, целиком фагоцитируются и перевариваются макрофагами, которые в тяжах образуются из моноцитов. Усиленное разрушение эритроцитов в селезенке может приводить к развитию анемии.

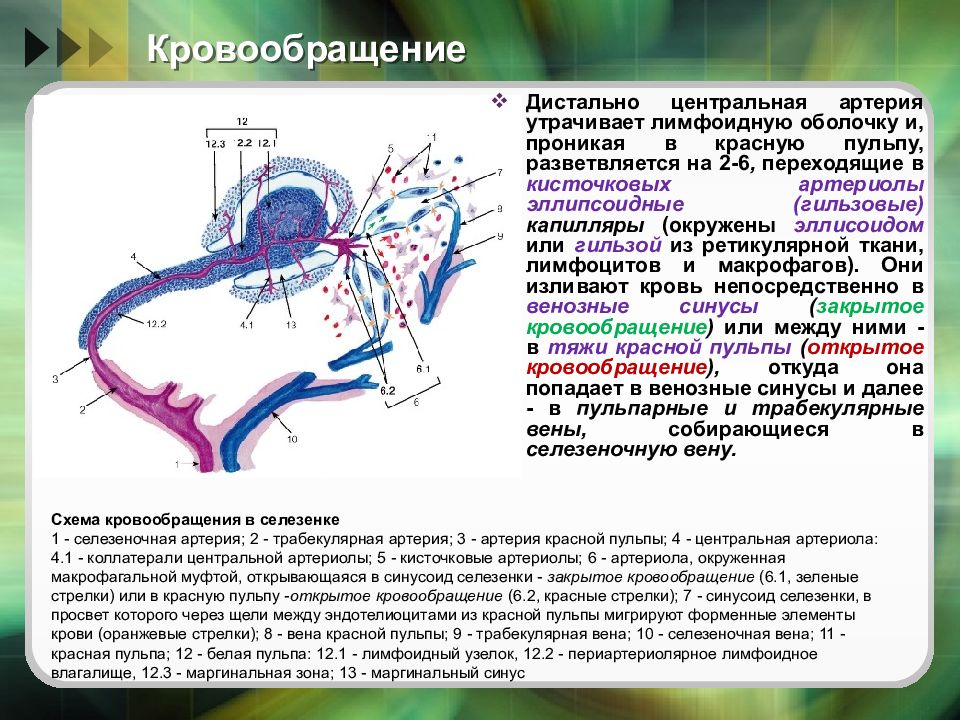

Слайд 53: Кровообращение

в селезенке обладает рядом особенностей, обеспечивающих выполнение ее функций. В ворота органа входит селезеночная артерия, ветви которой проникают в трабекулы ( трабекулярные артерии) и далее - в пульпу ( пульпарные артерии ). В пульпе адвентиция такой артерии замещается оболочкой из лимфоидной ткани, и артерия получает название центральной. Центральная артерия - мелкая, мышечного типа, по мере прохождения в белой пульпе отдает коллатерали в виде капилляров, снабжающих лимфоидную ткань и заканчивающихся в маргинальной зоне. Схема кровообращения в селезенке 1 - селезеночная артерия; 2 - трабекулярная артерия; 3 - артерия красной пульпы; 4 - центральная артериола : 4.1 - коллатерали центральной артериолы ; 5 - кисточковые артериолы ; 6 - артериола, окруженная макрофагальной муфтой, открывающаяся в синусоид селезенки - закрытое кровообращение (6.1, зеленые стрелки) или в красную пульпу - открытое кровообращение (6.2, красные стрелки); 7 - синусоид селезенки, в просвет которого через щели между эндотелиоцитами из красной пульпы мигрируют форменные элементы крови (оранжевые стрелки); 8 - вена красной пульпы; 9 - трабекулярная вена; 10 - селезеночная вена; 11 - красная пульпа; 12 - белая пульпа: 12.1 - лимфоидный узелок, 12.2 - периартериолярное лимфоидное влагалище, 12.3 - маргинальная зона; 13 - маргинальный синус

Слайд 54: Кровообращение

Дистально центральная артерия утрачивает лимфоидную оболочку и, проникая в красную пульпу, разветвляется на 2-6, переходящие в кисточковых артериолы эллипсоидные (гильзовые) капилляры (окружены эллисоидом или гильзой из ретикулярной ткани, лимфоцитов и макрофагов). Они изливают кровь непосредственно в венозные синусы ( закрытое кровообращение ) или между ними - в тяжи красной пульпы ( открытое кровообращение ), откуда она попадает в венозные синусы и далее - в пульпарные и трабекулярные вены, собирающиеся в селезеночную вен у. Схема кровообращения в селезенке 1 - селезеночная артерия; 2 - трабекулярная артерия; 3 - артерия красной пульпы; 4 - центральная артериола: 4.1 - коллатерали центральной артериолы; 5 - кисточковые артериолы; 6 - артериола, окруженная макрофагальной муфтой, открывающаяся в синусоид селезенки - закрытое кровообращение (6.1, зеленые стрелки) или в красную пульпу - открытое кровообращение (6.2, красные стрелки); 7 - синусоид селезенки, в просвет которого через щели между эндотелиоцитами из красной пульпы мигрируют форменные элементы крови (оранжевые стрелки); 8 - вена красной пульпы; 9 - трабекулярная вена; 10 - селезеночная вена; 11 - красная пульпа; 12 - белая пульпа: 12.1 - лимфоидный узелок, 12.2 - периартериолярное лимфоидное влагалище, 12.3 - маргинальная зона; 13 - маргинальный синус

Слайд 55

Соотношение объема крови, направляющейся в открытую и закрытую системы, зависит от видовой принадлежности и функционального состояния. Закрытое (быстрое) кровообращение обеспечивает транспорт крови и насыщение тканей кислородом, открытое (медленное) -депонирование форменных элементов крови, возможность их сортировки и отбора полноценных жизнеспособных форм, контакт макрофагов с форменными элементами и антигенами, вне сосудистое дозревание лимфоидных клеток макрофагов.