Первый слайд презентации: Первые общерусские князья» 10 класс

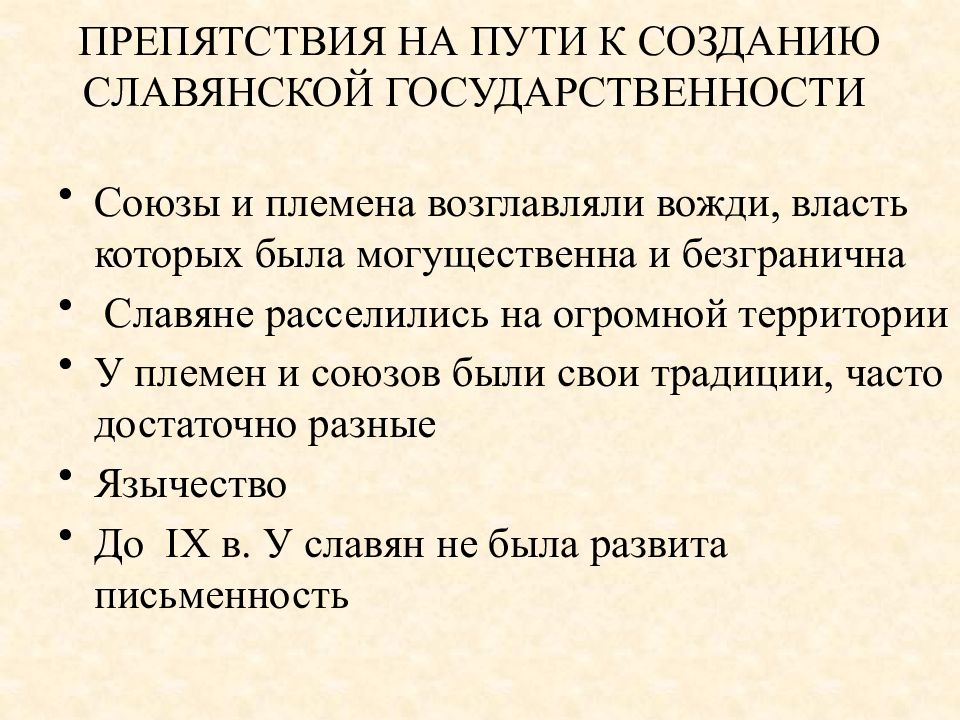

Союзы и племена возглавляли вожди, власть которых была могущественна и безгранична Славяне расселились на огромной территории У племен и союзов были свои традиции, часто достаточно разные Язычество До IX в. У славян не была развита письменность

Слайд 6

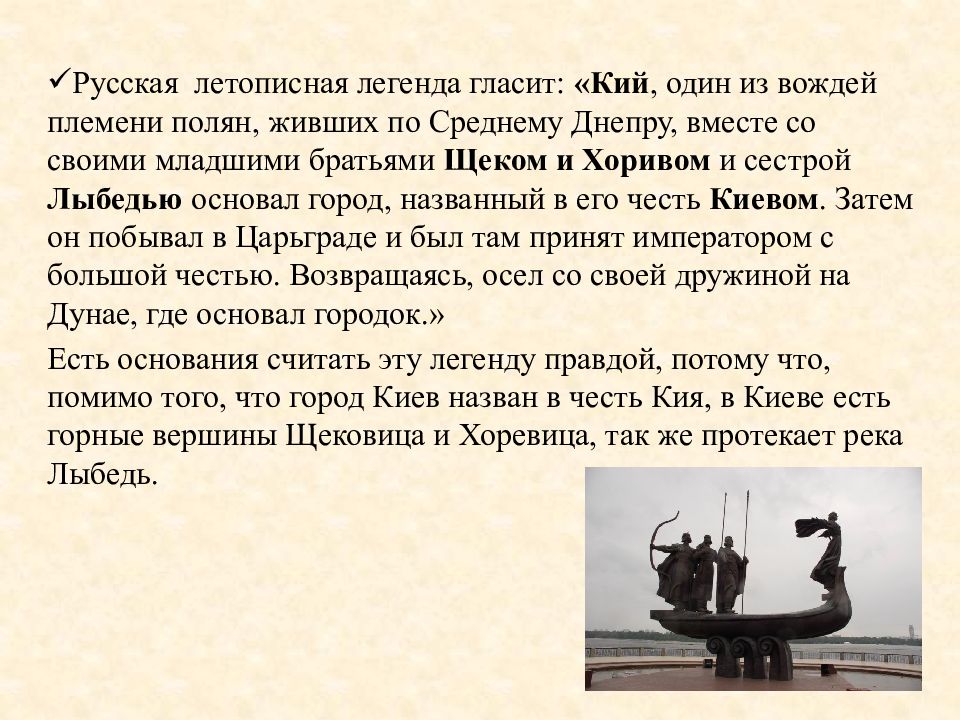

Русская летописная легенда гласит: «Кий, один из вождей племени полян, живших по Среднему Днепру, вместе со своими младшими братьями Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью основал город, названный в его честь Киевом. Затем он побывал в Царьграде и был там принят императором с большой честью. Возвращаясь, осел со своей дружиной на Дунае, где основал городок.» Есть основания считать эту легенду правдой, потому что, помимо того, что город Киев назван в честь Кия, в Киеве есть горные вершины Щековица и Хоревица, так же протекает река Лыбедь.

Слайд 7

Каждое племя имело своего князя. Одним из таких князей в VI веке был Кий у полян. Некоторые историки даже полагают, что Кий стал родоначальником древнейшей племенной княжеской династии. Многие исследователи считают Кия легендарной фигурой.

Слайд 8

Также, существует научная теория о происхождение названия Киев от слова «кий» в таком контексте. Первыми поселенцами Киева могли быть рабочие, сооружавшие переправу через Днепр. Переправу строили из деревянных слоев уложенных на вбитых в дно столбах – «киях». Из христианских религиозных легенд о возникновении Киева, существует легенда о том, что на современных киевских холмах побывал однажды апостол Андрей и прорекал на этом месте возникновение большого и красивого города

Слайд 9

Князь Рюрик (?-879) Рюрик – легендарный норманнский (варяжский) конунг (предводитель дружины), по преданию, призванный на Русь древними славянскими (новгородскими словенами) и угро-финскими племенами (кривичами, чудью и весью). Основатель династии Рюриковичей, правившей Русью, а в дальнейшем и Россией с конца 12 по конец 16 в. (последний представитель династии – царь Федор Иванович).

Слайд 10

Существует множество версий происхождения Рюрика. По одной из них он был представителем знатной датской семьи Скиольдунгов, владевшей в 837–850 городом Дореснадом. В датских источниках его имя упоминается как «Рёрик». Со своей дружиной Рёрик совершал набеги в Германию, Францию Англию и Швецию вплоть до 860, когда был «призван из-за моря от немцев» (так сообщает летопись) и обосновался в «городе славян» – Ладоге, откуда и пришел в Новгород.

Слайд 11

По другой версии предполагается, что Рюрик был сыном бодричского князя Годослава (ум. в 808) и Умилы, дочери Новгородского старейшины Гостомысла. По Ипатьевской летописи и по мнению В.О.Ключевского, Рюрик искони жил в Ладоге, откуда и был призван словенами в Новгород. В этом случае никакого «призвания варягов из-за моря» не получается, поскольку славянин Рюрик был в Ладоге предводителем наемной варяжской дружины. Приглашенный новгородскими старейшинами для прекращения внутригородских усобиц вместе с братьями Синеусом и Трувором, он женился в Новгороде на знатной новгородке Едвинде, от которой имел сына Игоря и двух дочерей. Братья Рюрика – Синеус и Трувор – явились в город вместе с ним, и после их смерти Рюрик присоединил к Новгороду вотчину Синеуса Белоозеро (населенную чудью и весью) и вотчину Трувора Изборск (город кривичей), после чего объявил Новгород столицей всей Русской земли в 864.

Слайд 12

Существует и еще одна версия. Согласно ей, братья Рюрика Синеус и Трувор вообще не существовали, просто русские летописцы не поняли и исказили при переводе иностранный текст, повествовавший о приходе Рюрика на Русь со своим домом (сине-хус`ом) и верной дружиной (тру-вор`ом). Разделяющие эту точку зрения исследователи считают, что никакого приглашения от новгородских словен не было, а наоборот, конунг, правивший в Ладоге, воспользовался внутренними междоусобицами в городе и сам прибыл в Новгород.

Слайд 13

Одна из летописей сообщает в связи с этим о восстании недовольных Рюриком в городе во главе с Вадимом Храбрым, которое было подавлено. Вадим по этой версии был убит, его сторонники бежали на юг, в Киев. Туда же, согласно этому летописному рассказу, ушли и дружинники Рюрика по имени Аскольд и Дир, сумевшие захватить власть в Киеве около 866. Согласно этой версии, первоначально возникло два государства: северная и южная Русь, и в обоих во главе стояли варяги.

Слайд 14: Норманнская теория

Легендарный летописный рассказ о призвании варягов послужил основанием для появления так называемой норманнской теории возникновения Древнерусского государства. Впервые она была сформулирована немецкими учеными Г.-Ф. Миллером и Г.-З. Байером, приглашенными для работы в Россию в 18 веке. Горячим противником этой теории выступал М. В. Ломоносов. Торговля варягов на Волге современный рисунок

Слайд 15: Норманнская теория: аргументы за

Исконная отсталость русского народа, который не способен к самостоятельному историческому творчеству Славяне до прихода варягов жили «звериньским образом» (как сказано в летописи) Подчеркивается мирный характер призвания варягов славянами, якобы создавшего особые отношения власти и народа, исконно настроенного монархически Первые славянские князья – Рюрик, Синеус и Трувор – варяжского происхождения Слово «Русь» не славянское, а пришло с севера и образовано от названия южного берега Швеции – «Руслаген» Имена первых древнерусских правителей имеют скандинавское происхождение (Олег, Игорь, Ольга)

Слайд 16: Норманнская теория: аргументы против

Вымышленность двух братьев-варягов – Синеуса и Трувора (в переводе со шведского «свой род и верная дружина») Варяги сыграли роль третьей силы по отношению к борющимся за власть группировкам местной племенной знати (наемники) Происходит быстрая славянизация скандинавов (прослеживается в именах правителей) По данным археологических исследований в конце X века элементы скандинавской культуры исчезают на Руси Несколько гипотез происхождения имени Русь: финно-угорское название шведов и норвежцев от древнескандинавского «гребцы»; древнейшее славянское раннегосударственное образование 6-7 в.в. вокруг Киева (по названию правого притока Днепра реки Рось); упоминание в византийских хрониках скифского народа «рос»; вообще не является названием какого-либо народа, обозначает среду слуг и дружинников первых русских князей; позднее распространилось на подвластные князьям и их дружине земли.

Слайд 17: Главный аргумент

Государственные институты возникают в результате развития общества. Действия отдельных крупных личностей, завоевания или другие внешние обстоятельства определяют конкретные проявления этого процесса. Следовательно, факт призвания варягов, если он действительно имел место, говорит не столько о возникновении русской государственности, сколько о происхождении княжеской династии. Образование государства Киевская Русь – закономерное завершение длительного процесса разложения первобытнообщинного строя у полутора десятков славянских племенных союзов, живших на пути «из варяг в греки». Сложившееся государство находилось в самом начале своего пути: первобытнообщинные традиции еще долго сохраняли место во всех сферах жизни восточнославянского общества.

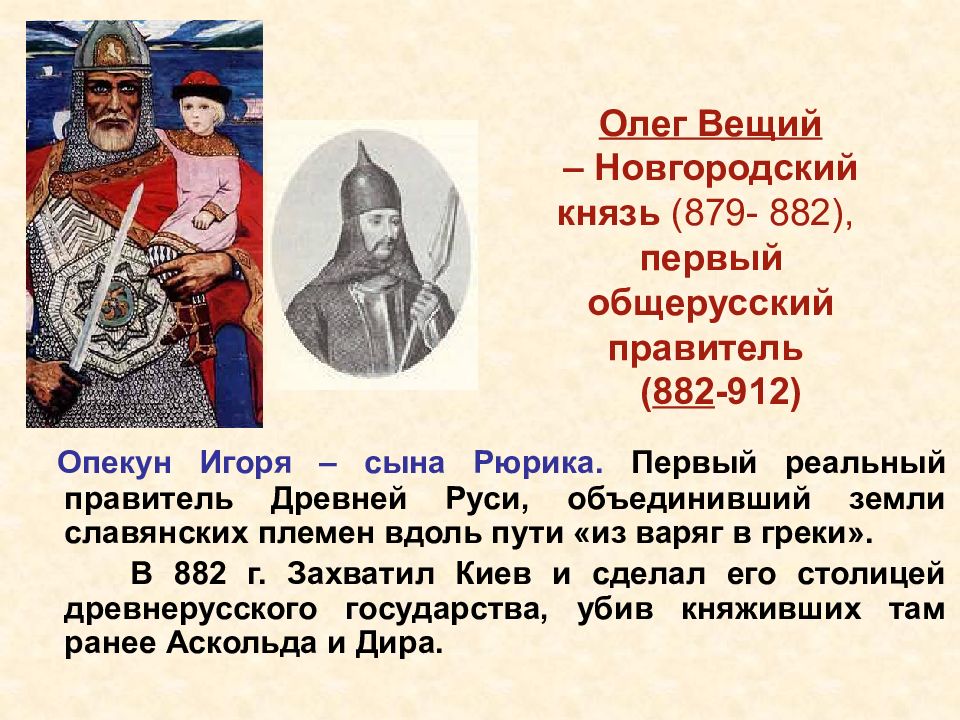

Слайд 18: Олег Вещий – Новгородский князь (879- 882), первый общерусский правитель ( 882 -912)

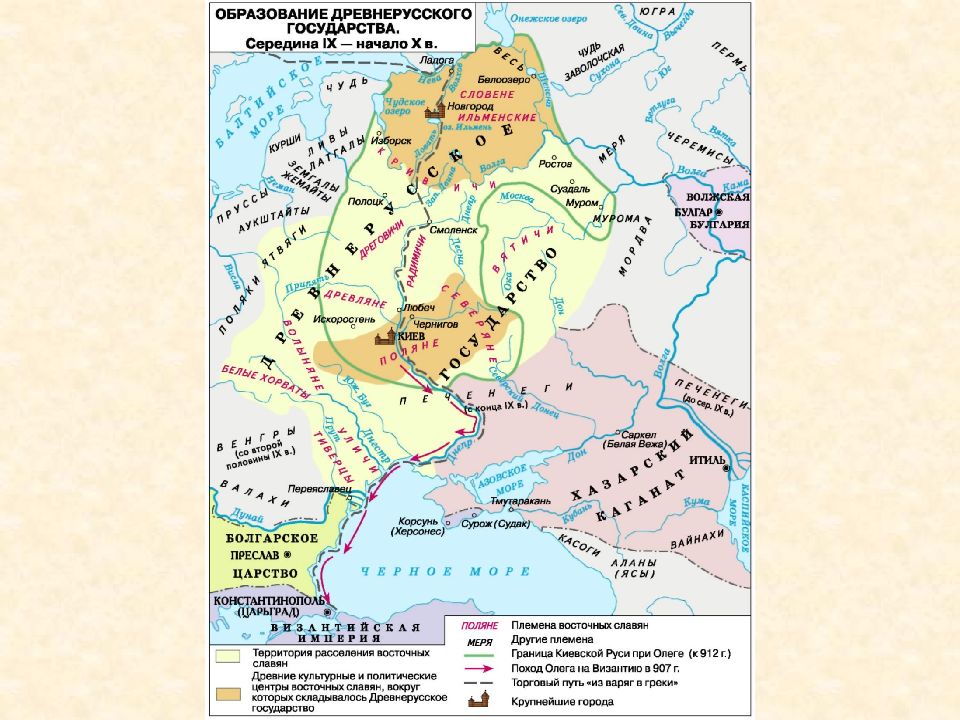

Опекун Игоря – сына Рюрика. Первый реальный правитель Древней Руси, объединивший земли славянских племен вдоль пути «из варяг в греки». В 882 г. Захватил Киев и сделал его столицей древнерусского государства, убив княживших там ранее Аскольда и Дира.

Слайд 19: Соловьёв С.М. об Олеге:

Рюрик сделал шаг вперед на юг, перейдя из Ладоги в Новгород, преемник его двинулся далее по водному восточному пути, собравши войско из варягов и из всех подвластных ему племен - чуди, славян (ильменских), мери, веси, кривичей. Олег - не вождь одной варяжской шайки, дружины, в его руках силы всех северных племен. Он идёт по обычному варяжскому пути из Балтийского моря в Чёрное, но идёт не с целию одного грабежа Его поход - распространение владения сильного за счет слабейших. Сила северного князя основывается на его правительственных отношениях к северным племенам, соединившимся и призвавшим власть, - отсюда видна важность отношений, которые утвердились на севере между князьями и населением.

Слайд 20

Перешедши волок и достигши Днепра, Олег утверждается в земле кривичей, сажает своего мужа с дружиною в их городе Смоленске. Пошёл вниз по Днепру в землю северян, взял город Любеч Достиг Киева, где княжили Аскольд и Дир; по преданию, Олег скрыл ратных людей на лодках, и послал сказать Аскольду и Диру, что земляки их, купцы, идущие в Грецию, хотят повидаться с ними. Аскольд и Дир пришли, но были окружены ратными людьми. Олег будто бы сказал : "Вы не князья, ни роду княжеского, а я роду княжеского" и, указывая на Игоря, прибавил: "Вот сын Рюриков". Аскольд и Дир были убиты. Олег представлен не завоевателем, но князем, восстановляющим право, нарушенное дерзкими дружинниками

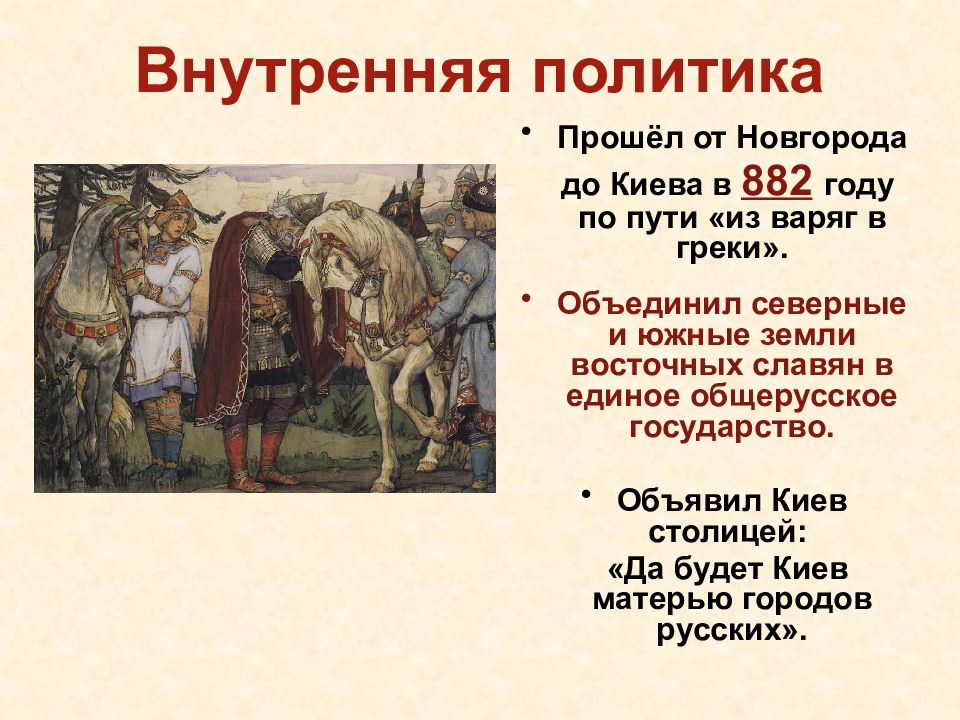

Слайд 21: Внутренняя политика

Прошёл от Новгорода до Киева в 882 году по пути «из варяг в греки». Объединил северные и южные земли восточных славян в единое общерусское государство. Объявил Киев столицей: «Да будет Киев матерью городов русских».

Слайд 23: Внешняя политика

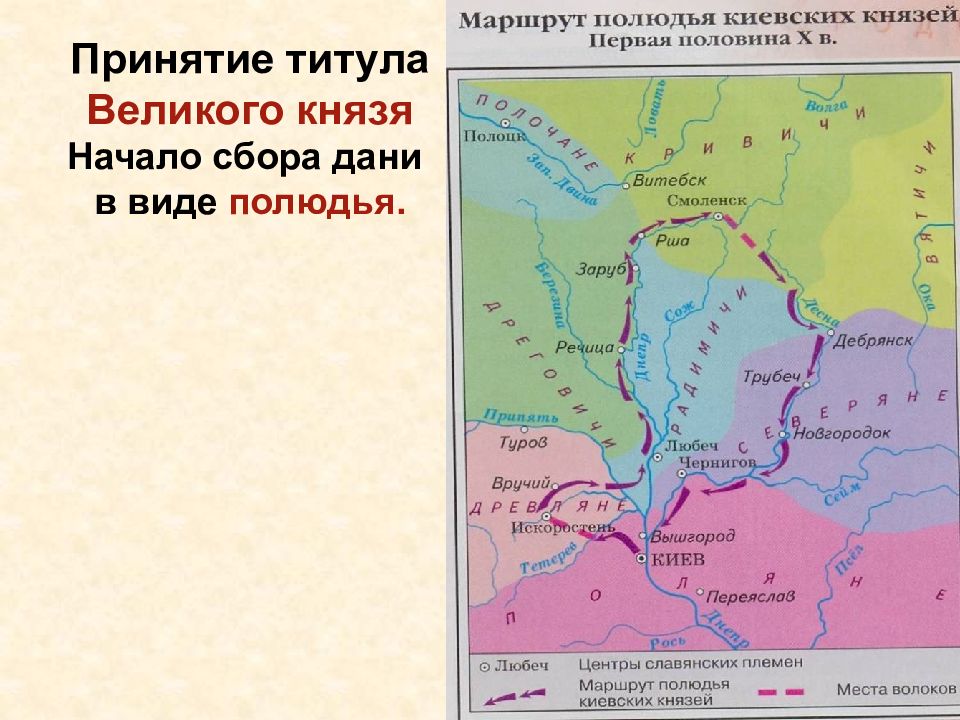

Присоединение кривичей, древлян и др. Освобождение от хазарской зависимости северян и радимичей. Принятие титула Великого князя

Слайд 24: Отношения с варягами

Договор, который действовал около 150 лет: Русь ежегодно платила варягам 300 серебряных гривен за соблюдение мира на северо-западных границах и за регулярную военную помощь. Начало отношений с Венгрией. Венгры, прорываясь к Дунаю, прошли через край русских земель, осадили Киев, взять не смогли. 898 г. – договор, по которому руссы выплатили венграм дань, снабдили продовольствием на дорогу, а венгры обещали быть верными союзниками Руси в борьбе против врагов. Договор действовал более 200 лет.

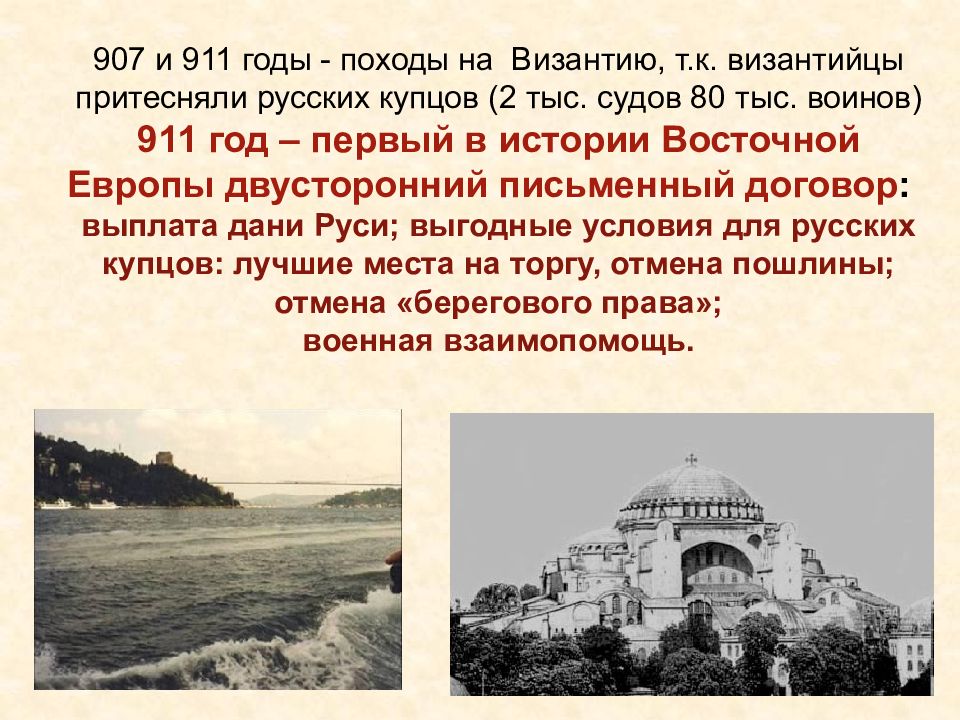

Слайд 25: 907 и 911 годы - походы на Византию, т.к. византийцы притесняли русских купцов (2 тыс. судов 80 тыс. воинов) 911 год – первый в истории Восточной Европы двусторонний письменный договор : выплата дани Руси; выгодные условия для русских купцов: лучшие места на торгу, отмена пошлины; отмена «берегового права»; военная взаимопомощь

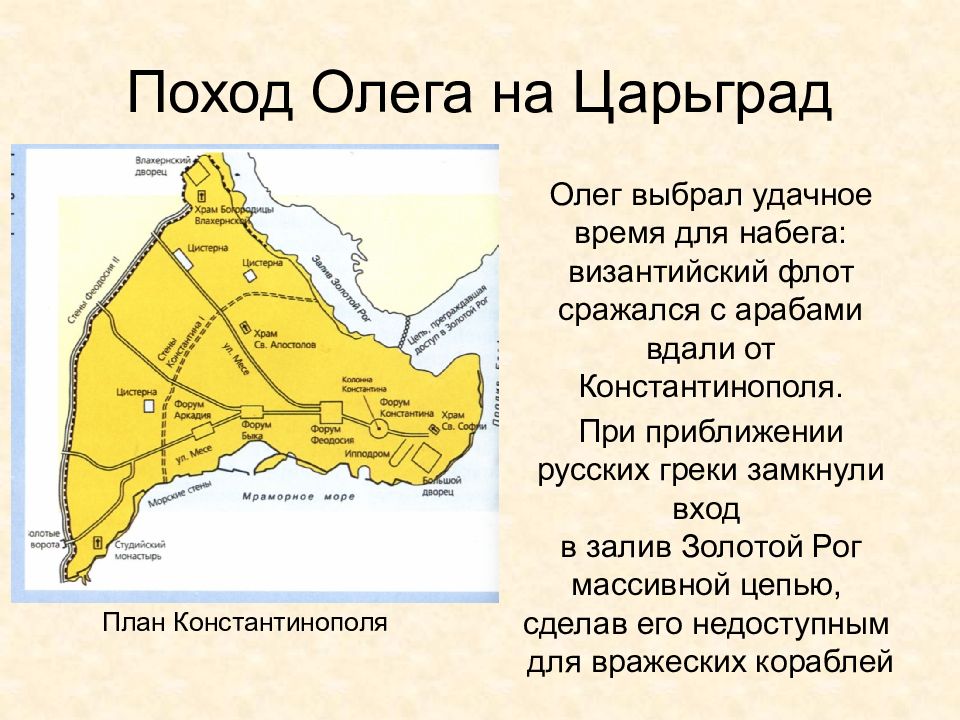

Слайд 27: Поход Олега на Царьград

Олег выбрал удачное время для набега: византийский флот сражался с арабами вдали от Константинополя. При приближении русских греки замкнули вход в залив Золотой Рог массивной цепью, сделав его недоступным для вражеских кораблей План Константинополя

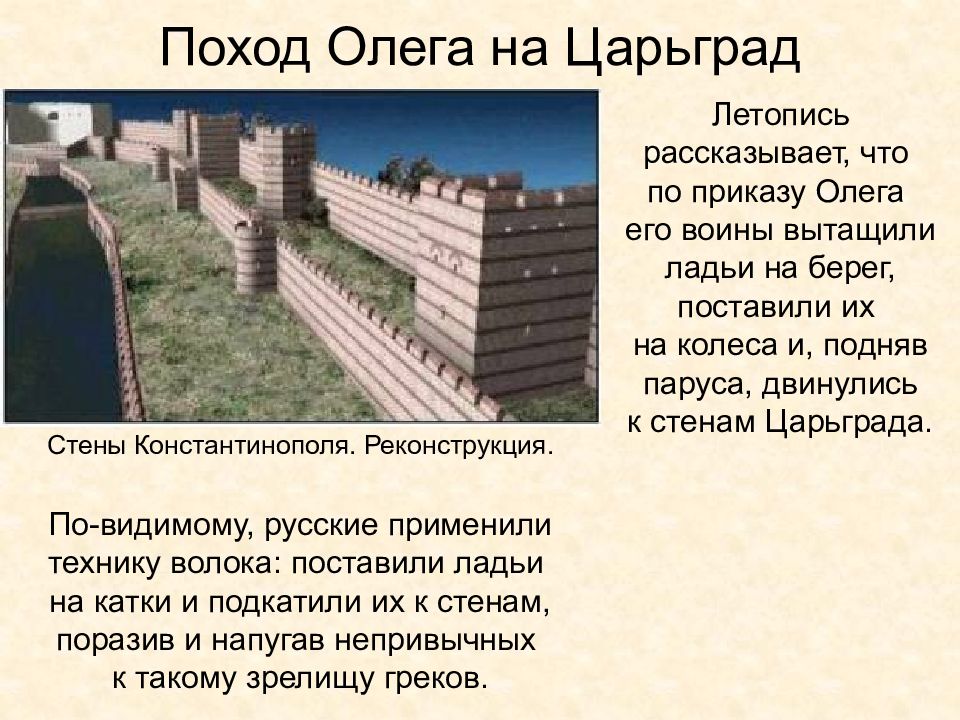

Слайд 28: Поход Олега на Царьград

Летопись рассказывает, что по приказу Олега его воины вытащили ладьи на берег, поставили их на колеса и, подняв паруса, двинулись к стенам Царьграда. Стены Константинополя. Реконструкция. По-видимому, русские применили технику волока: поставили ладьи на катки и подкатили их к стенам, поразив и напугав непривычных к такому зрелищу греков.

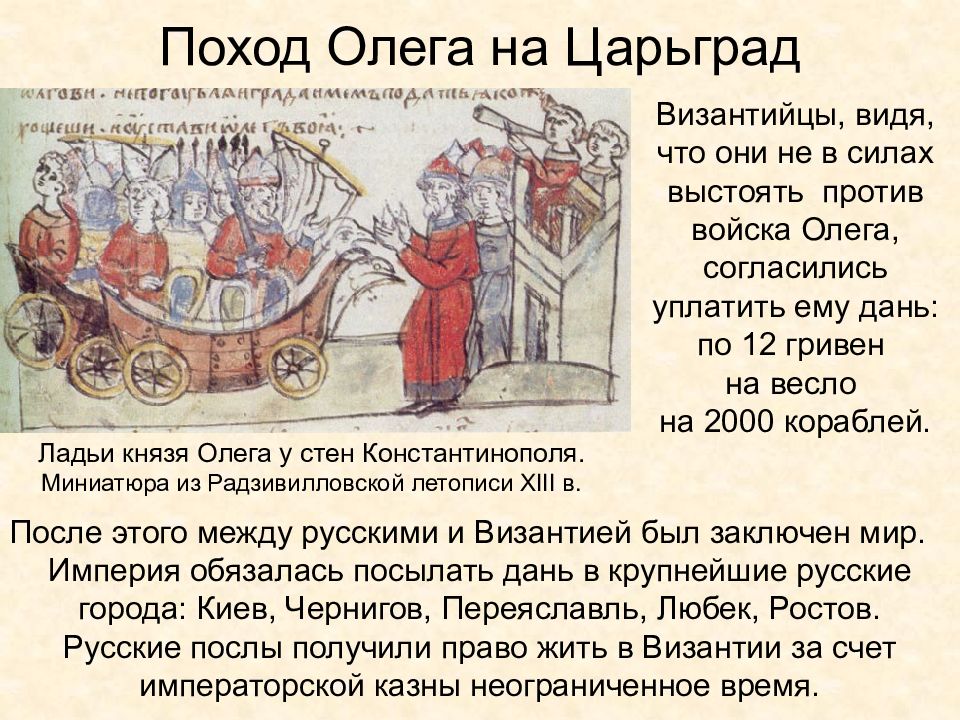

Слайд 29: Поход Олега на Царьград

Византийцы, видя, что они не в силах выстоять против войска Олега, согласились уплатить ему дань: по 12 гривен на весло на 2000 кораблей. Ладьи князя Олега у стен Константинополя. Миниатюра из Радзивилловской летописи XIII в. После этого между русскими и Византией был заключен мир. Империя обязалась посылать дань в крупнейшие русские города: Киев, Чернигов, Переяславль, Любек, Ростов. Русские послы получили право жить в Византии за счет императорской казны неограниченное время.

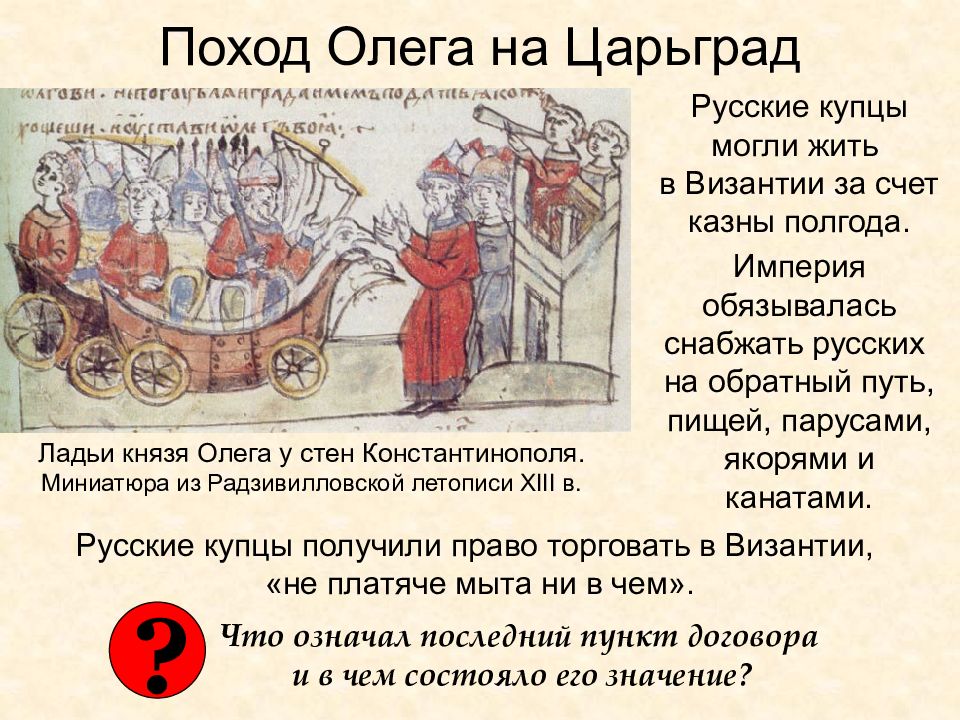

Слайд 30: Поход Олега на Царьград

Русские купцы могли жить в Византии за счет казны полгода. Империя обязывалась снабжать русских на обратный путь, пищей, парусами, якорями и канатами. ? Что означал последний пункт договора и в чем состояло его значение? Ладьи князя Олега у стен Константинополя. Миниатюра из Радзивилловской летописи XIII в. Русские купцы получили право торговать в Византии, «не платяче мыта ни в чем».

Слайд 31: Поход Олега на Царьград

Русские купцы могли жить в Византии за счет казны полгода. Империя обязывалась снабжать русских на обратный путь, пищей, парусами, якорями и канатами. ? Что означал последний пункт договора и в чем состояло его значение? Ладьи князя Олега у стен Константинополя. Миниатюра из Радзивилловской летописи XIII в. Русские купцы получили право торговать в Византии, «не платяче мыта ни в чем».

Слайд 32: Договор Олега с Византией

В 911 г. в Константинополь прибыло посольство Олега, подписавшее новый договор, дополнивший соглашение 907 г. Стороны провозгласили: « да любим друг друга от всеа души и изволениа ». Договор предусматривал наказания за преступления греков против русских и русских против греков, помощь при кораблекрушениях, взаимный выкуп пленников, обоюдное возвращение беглых рабов. Лист Радзивилловской летописи, рассказывающий о походе Олега на Царьград. ? Чем особенно интересен последний пункт договора?

Слайд 33: Договор Олега с Византией

В договор 911 г. была включена статья о союзной помощи Византии со стороны Руси и о службе русских в византийских войсках. О каких взаимоотношениях империи с Русью это говорит? Византийцы нанимали русских (варягов) для службы в императорских войсках. Это было типично для взаимодействия империи с варварскими народами. Викинги на службе в Византии. Современный рисунок. ?

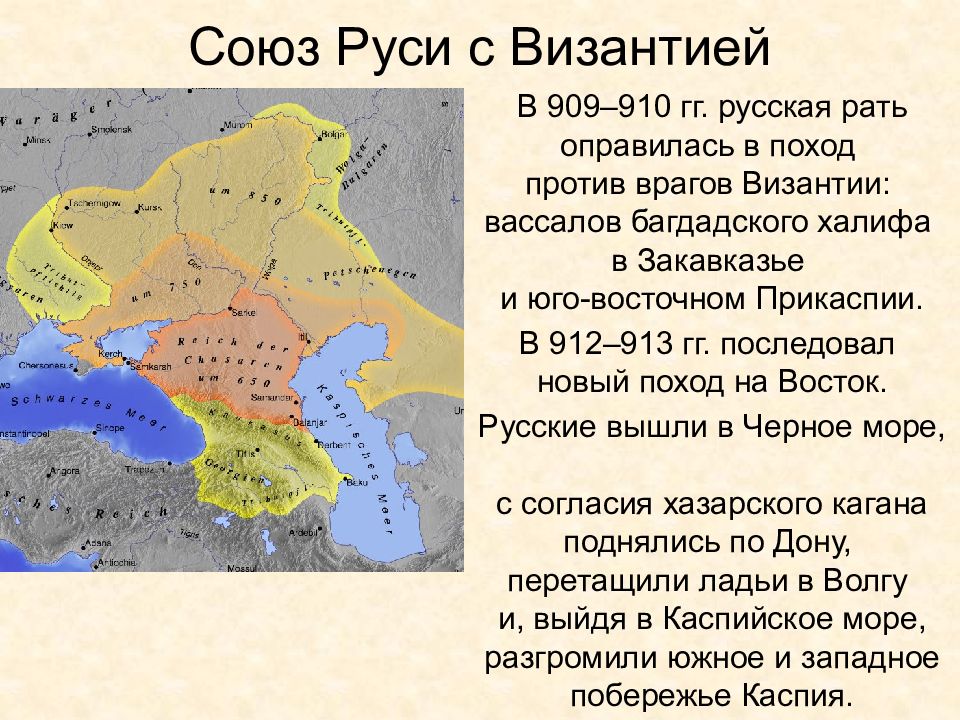

Слайд 34: Союз Руси с Византией

В 909–910 гг. русская рать оправилась в поход против врагов Византии: вассалов багдадского халифа в Закавказье и юго-восточном Прикаспии. В 912–913 гг. последовал новый поход на Восток. Русские вышли в Черное море, с согласия хазарского кагана поднялись по Дону, перетащили ладьи в Волгу и, выйдя в Каспийское море, разгромили южное и западное побережье Каспия.

Слайд 35: Союз Руси с Византией

На обратном пути из Закавказья русское войско подверглось нападению мусульманской гвардии хазарского кагана, решившей отомстить за кровь единоверцев. Несмотря на то, что каган предупредил руссов о возможном нападении, хазарские мусульмане и вассалы каганата буртасы перебили большинство русских дружинников. Лишь немногие вернулись из похода. Этериот (воин-викинг на византийской службе) с греческим щитом. Современная реконструкция.

Слайд 36

«В народной памяти Олег представлялся не столько храбрым воителем, сколько вещим князем, мудрым или хитрым, что, по тогдашним понятиям, значило одно и то же: хитростию Олег овладевает Киевом, ловкими переговорами подчиняет себе без насилий племена, жившие на восточной стороне Днепра; под Царьградом хитростию пугает греков, не дается в обман самому хитрому народу и прозывается от своего народа вещим. В предании он является также и князем-нарядником земли: он располагает дани, строит города; при нем впервые почти все племена, жившие по восточному водному пути, собираются под одно знамя, получают понятие о своем единстве, впервые соединенными силами совершают дальний поход. Таково предание, таково значение Олега как собирателя племен». Почему Олега прозвали Вещим?

Слайд 37

Игорь Старый – сын Рюрика, первый из династии Рюриковичей, Великий Киевский князь ( 912-945)

Слайд 38: Внутренняя политика

Первое предание об Игоре в летописи говорит, что древляне, примученные Олегом, не хотели платить дани новому князю, затворились от него, т. е. не стали пускать к себе за данью. Игорь пошел на древлян, победил и наложил на них дань больше той, что платили прежде. Продолжение системы полюдья Строительство церкви Ильи Пророка в Киеве – возможность распространения христианства

Слайд 39: Внешняя политика

Усмирил печенегов, заключил мирный договор. Помог основать русскую колонию на Таманском полуострове. Русские владения подошли к хазарским границам и к византийским колониям в Крыму и Причерноморье.

Слайд 40: Поход Игоря на Константинополь

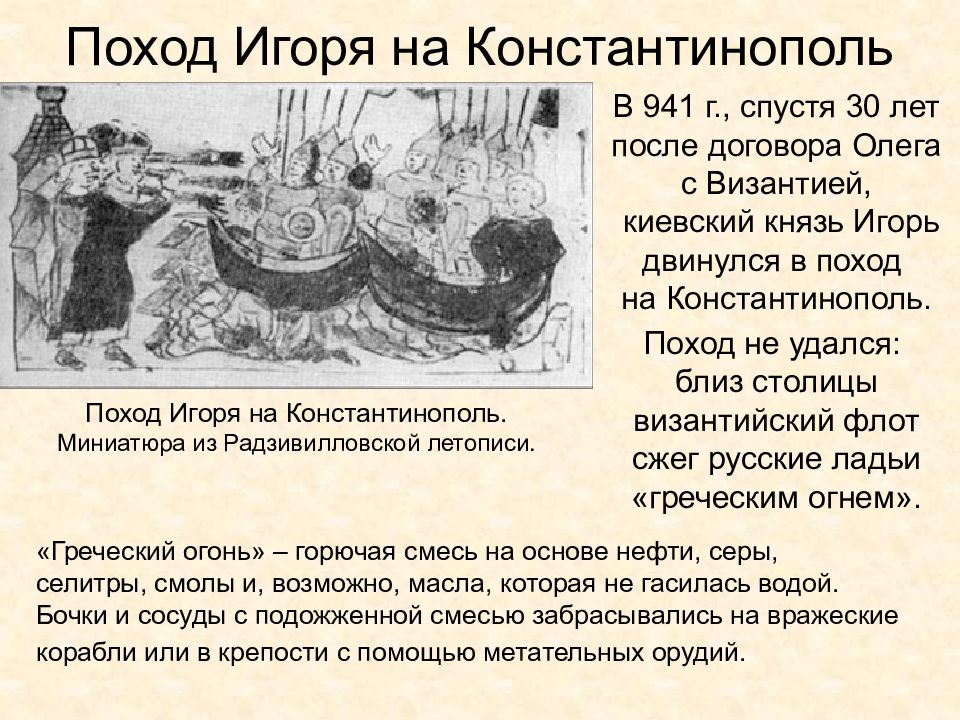

В 941 г., спустя 30 лет после договора Олега с Византией, киевский князь Игорь двинулся в поход на Константинополь. Поход не удался: близ столицы византийский флот сжег русские ладьи «греческим огнем». Поход Игоря на Константинополь. Миниатюра из Радзивилловской летописи. «Греческий огонь» – горючая смесь на основе нефти, серы, селитры, смолы и, возможно, масла, которая не гасилась водой. Бочки и сосуды с подожженной смесью забрасывались на вражеские корабли или в крепости с помощью метательных орудий.

Слайд 42: Поход Игоря на Константинополь

Император прислал к Игорю послов со словами: « Не ходи к граду, но возьми дань, юже имал Олег, придам и еще к той дани ». Князь обратился к дружине за советом. Византийские послы просят мира. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Дружина ответила: « Чего боле хотеть – не бившись, взять злато, и серебро, и паволоки? Кто знает, кто одолеет, мы ли, оне ли? Се бо не по земли ходим, но по глубине морской ». Взяв дань, Игорь вернулся в Киев.

Слайд 43: Договор Игоря с Византией

В 944 г. византийские послы прибыли в Киев для заключения нового мирного договора. После этого русские послы отправились в Константинополь, где договор утвердил император, а затем в Киев прибыло второе византийское посольство, и договор был утвержден киевским князем. Заключение мирного договора. Миниатюра из Радзивилловской летописи. ? О чем свидетельствует обмен посольствами и подписание договора не только в Царьграде, но и в Киеве?

Слайд 44: Договор Игоря с Византией

В договоре Игоря с Византией подтверждались многие условия договора Олега 907–911 гг. Однако русские послы и купцы не могли теперь зимовать в Византии, а должны были возвращаться домой в течение одной навигации. Отпуск русских послов из Царьграда. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Было ограничено количество покупаемых русскими купцами тканей. Русские купцы потеряли право беспошлинной торговли в Византии.

Слайд 45: Договор Игоря с Византией

Русь обязалась не нападать на Херсонес, не захватывать земли в устье Днепра, оборонять Херсонес от нападения кочевников – «черных болгар». Русь обязалась помогать Византии войсками: Заключение мирного договора между Русью и Византией. Миниатюра из Радзивилловской летописи. « Аще ли хотеть начнеть наше царство от вас вои (воинов) на пративящихся нам, да пишем к великому князю вашему, и пошлет нам, елико же хочем ». ? О чем свидетельствуют такие статьи договора?

Слайд 46: Последнее предание об Игоре

Осенью дружина стала говорить князю: "Отроки Свенельда богаты оружием и платьем, а мы наги; пойди, князь, с нами в дань: и ты добудешь, и мы!". Взявши дань, Игорь пошел в свой город; на дороге, подумав, сказал дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь, похожу еще". Отпустив большую часть дружины домой, Игорь с небольшим числом ратников возвратился, чтоб набрать еще больше дани. Древляне, услыхав, что Игорь опять идет, начали думать с князем своим Малом: " Повадится волк к овцам, перетаскает все стадо, пока не убьют его, так и этот: если не убьем его, то всех нас разорит», вышли из города Искоростеня и убили Игоря и всех бывших с ним.

Слайд 47: Ольга - Святая Киевская княгиня (945-969), в Крещении Елена

Жена князя Игоря, мать Святослава

Слайд 48: ПВЛ о мести княгини Ольги за убийство мужа

Убив Игоря, древляне стали думать, что могут взять жену его Ольгу за князя Мала Послали двадцать лучших мужей. Ольга сказала им: « В самом деле, мужа не воскресить! … Завтра утром я пришлю за вами. Когда древляне ушли, Ольга велела на дворе выкопать яму. Утром носильщики принесли лодью с древлянами и бросили их в яму. Ольга нагнулась к ним и спросила: "Довольны ли вы честью?". Древляне отвечали: "Ох, хуже нам Игоревой смерти!". Княгиня велела засыпать их живых. Новых послов сожгли в бане Жителям древлянской столицы Искоростеня велели собрать дань -по три голубя и по три воробья со двора. Ратные люди, завернув в маленькие тряпочки серу с огнем, привязали к каждой птице и пустили их на волю. Птицы полетели домой и подожгли город. Старейшин городских Ольга взяла себе; из остальных некоторых отдала в рабы дружине, других оставила на месте платить дань. Дань наложена была тяжкая: две части ее шли в Киев, а третья - в Вышгород к Ольге

Слайд 49: Внутренняя политика – новый шаг в развитии государства

Установление уроков, уставов, погостов Конец полюдья и начало организованной системы обложения населения налогами

Слайд 50: Внутренняя политика – новый шаг в развитии государства

Благоустройство подвластных Киеву земель - новогородских, псковских, расположенных вдоль рек… Начало каменного градостроительства на Руси (первые каменные здания Киева - городской дворец и загородный терем Ольги)

Слайд 51: Внешняя политика

Приём Ольги Константином Багрянородным (миниатюра Радзивилловской летописи). 957 год – посещение Константинополя, встреча с императором Константином Багрянородным. Подтверждение договора, заключённого Игорем и военного союза, против Хазарии и Арабского халифата. Крещение в храме Святой Софии. Крёстный отец – император. Посольство в Германию к Оттону I. Направление епископа с целью крестить Русь и его изгнание.

Слайд 52: Святослав Воитель (920-972 ) - Киевский князь (945? – 972)

Сын князя Игоря и княгини Ольги. «Александр Македонский Руси», предпочитал военные походы мирному труду, язычество христианству

Слайд 53: ПВЛ о Святославе

Первый раз имя Святослава упоминается в летописи под 945 г. Еще ребенком он принял участие в своем первом сражении. « Когда князь Святослав вырос и возмужал, то начал набирать воинов многих и храбрых, ходя легко, как барс, много воевал Идя в поход, возов за собою не возил, ни котлов, что мяса не варил, но, изрезав тонкими ломтями конину или зверину, или говядину, пек на угольях; шатра у него не было, а спал он на конском потнике, положивши седло под голову; так вели себя и все его воины Он посылал в разные стороны, к разным народам с объявлением: "Хочу на вас идти!» («Иду на ВЫ!»)

Слайд 54: Соловьёв С.М. о Святославе

Начальные слова предания о Святославе показывают набор дружины, удальцов, которые, как обыкновенно тогда водилось, прослышав о храбром вожде, стекались к нему отовсюду за славою и добычею. Святослав совершал свои подвиги с помощию дружины, а не соединенными силами всех подвластных Руси племен: при описании походов его летописец не вычисляет племен, принимавших в них участие. Святослав набирал воинов храбрых, которые были во всем на него похожи: так можно сказать только об отборной дружине, а не о войске многочисленном, составленном из разных племен Самый способ ведения войны показывает, что она велась с небольшою отборною дружиною, которая позволяла Святославу обходиться без обозу и делать быстрые переходы: он воевал, ходя легко, как барс, т. е. делал необыкновенно быстрые переходы, прыжками, так сказать, подобно названному зверю.

Слайд 55: Внутренняя политика

Укрепление аппарата государства. Отправка в наиболее важные земли сыновей в качестве наместников Уходя на войну, в Киеве оставил Ярополка, в древлянской земле Олега, в Новгороде – Владимира. Перенос княжеской резиденции в Переяславец на Дунае Киевляне обвиняли Святослава в том, что он чужой земли ищёт, Киев не бережёт.

Слайд 56: Внешняя политика

964/965 г. – разгром Хазарского каганата и его союзников –Волжской Булгарии и племён буртасов, алан и касогов; захват столицы хазар города Итиль; продвижение на Северный Кавказ и Дон, разгром, взятие крепости Саркел. Хазария прекратила существование как сильное государство

Слайд 58: Южное направление

Дары греков Святославу (миниатюра Радзивилловской летописи). 967 – план наступления на Крым, но Византия откупилась золотом и просила напасть на Болгарию Молниеносный разгром войск болгарского царя Петра, который вскоре умер. признание вассальной зависимости Болгарии от Руси Во владении Руси – побережье Чёрного моря от Дуная до Керченского пролива. Но византийцы помирились с болгарами и подкупили печенегов, чтобы те напали на Киев

Слайд 59: Внешняя политика

Первый известный подвиг русского воина. Когда печенеги осадили Киев, из него тайно вышел юноша с уздечкой в руках, затем прошёл по всему лагерю печенегов, спрашивая, не видел ли кто его коня. Лишь когда он спустился к Днепру и поплыл на другую сторону к лагерю русского воеводы Претича, печенеги начали в него стрелять их лука, но он добрался до своих и поторопил их. 969 – повторная победа на Дунае (Болгарии). Среди союзников – наёмники из печенегов, болгары – противники Византии. 970 - Создание византийским императором Иоанном Цимисхием специального отряда бессмертных и их разгром Святославом на полях Фракии. «Да не посрамим земли Русской, ляжем костьми, Мёртвые сраму не имут… Я же перед вами пойду».

Слайд 60: Последний год Святослава

971 – нарушение Византией договоров, нападение на русские гарнизоны в Болгарии. Кровопролитная битва у крепости Доростал. Договор – Святослав покидает берега Дуная, но земли в Причерноморье и Поволжье остаются у Руси Весна 972 - гибель Святослава на пути домой от печенегов, ждавших в засаде у Днепра..

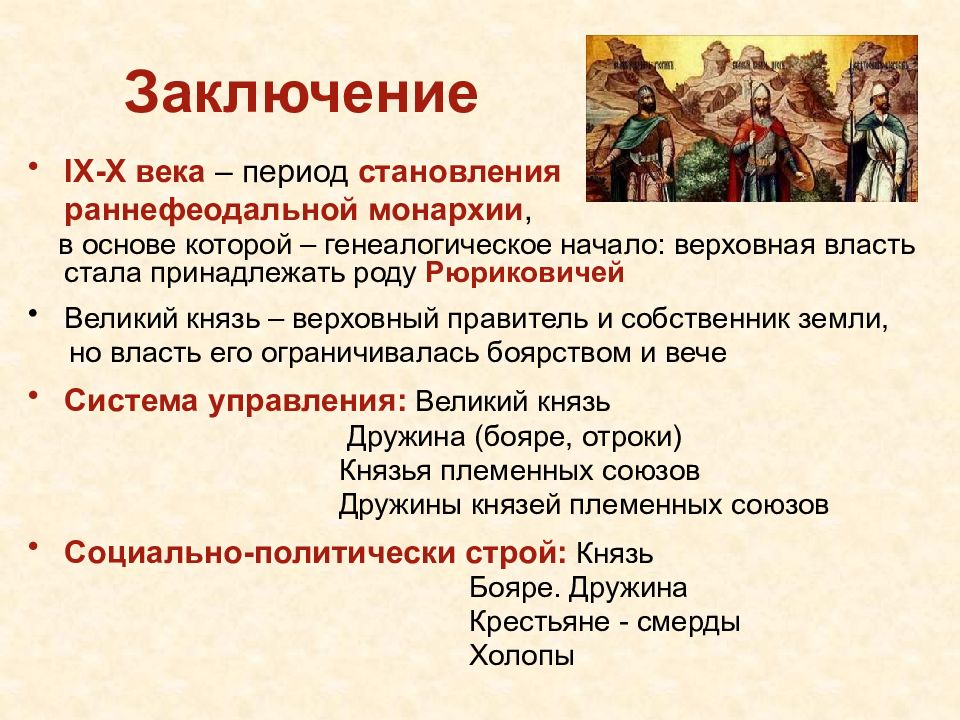

Слайд 61: Заключение

IX-X века – период становления раннефеодальной монархии, в основе которой – генеалогическое начало: верховная власть стала принадлежать роду Рюриковичей Великий князь – верховный правитель и собственник земли, но власть его ограничивалась боярством и вече Система управления: Великий князь Дружина (бояре, отроки) Князья племенных союзов Дружины князей племенных союзов Социально-политически строй: Князь Бояре. Дружина Крестьяне - смерды Холопы