Первый слайд презентации: Прозвища в романе «Война и мир»: этимология и значение, особенности употребления

Презентация выполнена ученицей 10-3 класса МАОУ СОШ №33 Коцюба Анастасией

Слайд 2: Что такое «прозвище»?

Прозвище — это вид неофициального антропонима, дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной или внешней чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии.

Слайд 3

Основная задача прозвищ – выделить самую яркую особенность личности и, по возможности, сделать максимально удобным и кратким произношение. Обычно они отражают в человеке реальные качества, достаточно часто весьма негативного характера.

Слайд 4: Классификация прозвищ

Прозвища можно разделить на несколько типов: прозвища, данные по внешнему признаку; прозвища, данные по черте характера;

Слайд 5

прозвища, данные по привычке человека, кому это прозвище принадлежит; прозвища, данные по виду деятельности; прозвища, данные по сходству человека с какой-либо известной личностью и т. п.

Слайд 6: Возникновение прозвищ на Руси

Возникли прозвища на Руси достаточно давно, это произошло еще до принятия христианства. По тем временам в народе считалось, что стоит произнести настоящее имя постороннему человеку со злым умыслом, как его носитель тут же будет обречен на несчастья и беды. Именно поэтому люди держали это имя в тайне, его знали только самые близкие, а в повседневной жизни к ним обращались по «второму имени», прозвищу. Считалось, что подобное способно защитить от «сглаза».

Слайд 7: Роль прозвищ в литературе

Всякий достойный писатель желает как можно более полно раскрыть своих персонажей, создав для них единые и цельные образы. Для этого ему необходимо словесно изобразить портрет героя, обратив внимание на детали, продумать его прошлое, осветить, в каких условиях он рос и воспитывался, к какому обществу привык и как он с ним взаимодействует, обозначить его цели, открыть мировоззрение, черты характера, показать то, как он меняется со временем…

Слайд 8

И, если писатель даст этому герою прозвище, это не просто поможет читателю при построении его образа и восприятии его мышления. Это также способно обобщить, объединить одним или двумя словами всю информацию, известную об этой вымышленной личности. Именно поэтому использование писателями прозвищ – очень частое явление в литературных произведениях.

Слайд 9

Кстати, во многих художественных произведениях, герой которого имеет прозвище, можно проследить некую закономерность того, как значение прозвища перекликается с его дальнейшей судьбой, что создает своего рода интригу. Давайте попробуем проанализировать прозвища, которые дал своим персонажам Л. Н. Толстой в романе «Война и мир», обозначив их значение и происхождение.

Слайд 10: Кто написал «Войну и мир»?

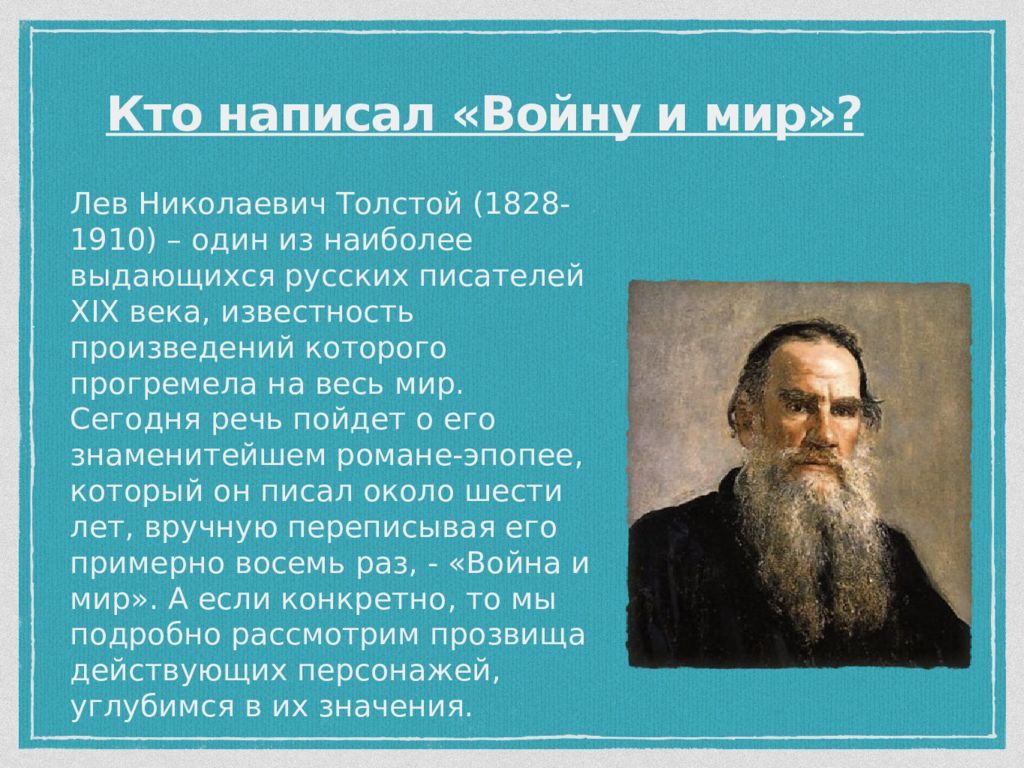

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) – один из наиболее выдающихся русских писателей XIX века, известность произведений которого прогремела на весь мир. Сегодня речь пойдет о его знаменитейшем романе-эпопее, который он писал около шести лет, вручную переписывая его примерно восемь раз, - «Война и мир». А если конкретно, то мы подробно рассмотрим прозвища действующих персонажей, углубимся в их значения. Кто написал «Войну и мир»?

Слайд 11: Интересный факт

Кстати, стоит отметить, что фамилия старинного дворянского рода Толстых считается именно прозвищем, которое, насколько известно, князь Василий Темный дал Андрею Харитоновичу – правнуку основателя рода Индриса (после крещения – Леонтия). Первые Толстые получили свою фамилию за необычайную величину своей талии, и ударение стояло на первом слоге, но со временем желание облагородить звучание семейного имени перенесло ударение на предпоследний слог, и фамилия приобрела настоящее звучание. Ну а теперь давайте перейдём к не менее интересным прозвищам героев романа.

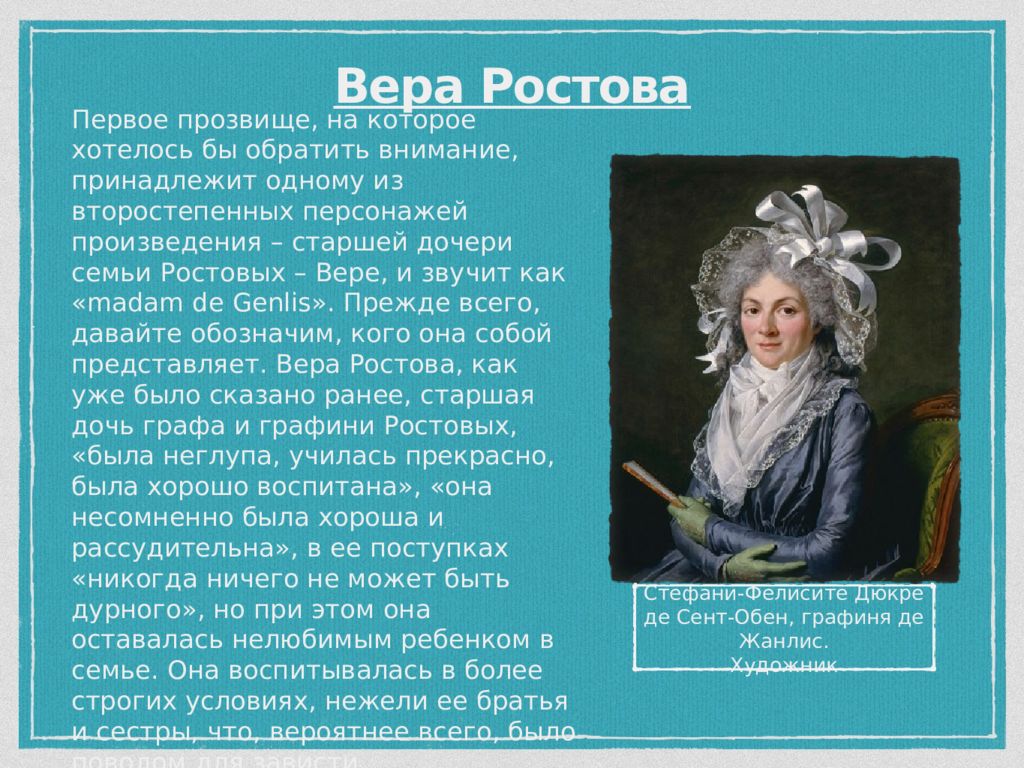

Слайд 12: Вера Ростова

Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен, графиня де Жанлис. Художник Первое прозвище, на которое хотелось бы обратить внимание, принадлежит одному из второстепенных персонажей произведения – старшей дочери семьи Ростовых – Вере, и звучит как «madam de Genlis». Прежде всего, давайте обозначим, кого она собой представляет. Вера Ростова, как уже было сказано ранее, старшая дочь графа и графини Ростовых, «была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана», «она несомненно была хороша и рассудительна», в ее поступках «никогда ничего не может быть дурного», но при этом она оставалась нелюбимым ребенком в семье. Она воспитывалась в более строгих условиях, нежели ее братья и сестры, что, вероятнее всего, было поводом для зависти.

Слайд 13

Она считалась занудной и бесчувственной, «производившей на всех такое раздражающее, неприятное действие». Из того и следует ее прозвище, которое на русском пишется как «мадам де Жанлис». Ей его дал брат Николай, и оно считалось очень обидным. Так что же означает это прозвище, оскорбляющее старшую Ростову? Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен, графиня де Жанлис – это французская писательница

Слайд 14

направления сентиментализм, автор нравоучительных романов, пользовавшихся большим успехом в дворянских семьях. Именно благодаря не самой выдающейся репутации мадам де Жанлис среди дворянской молодежи по тому времени, данное прозвище не означало для Веры Ростовой ничего хорошего, и еще раз подтверждало ее заносчивость и любовь к нравоучениям.

Слайд 15: Наташа Ростова

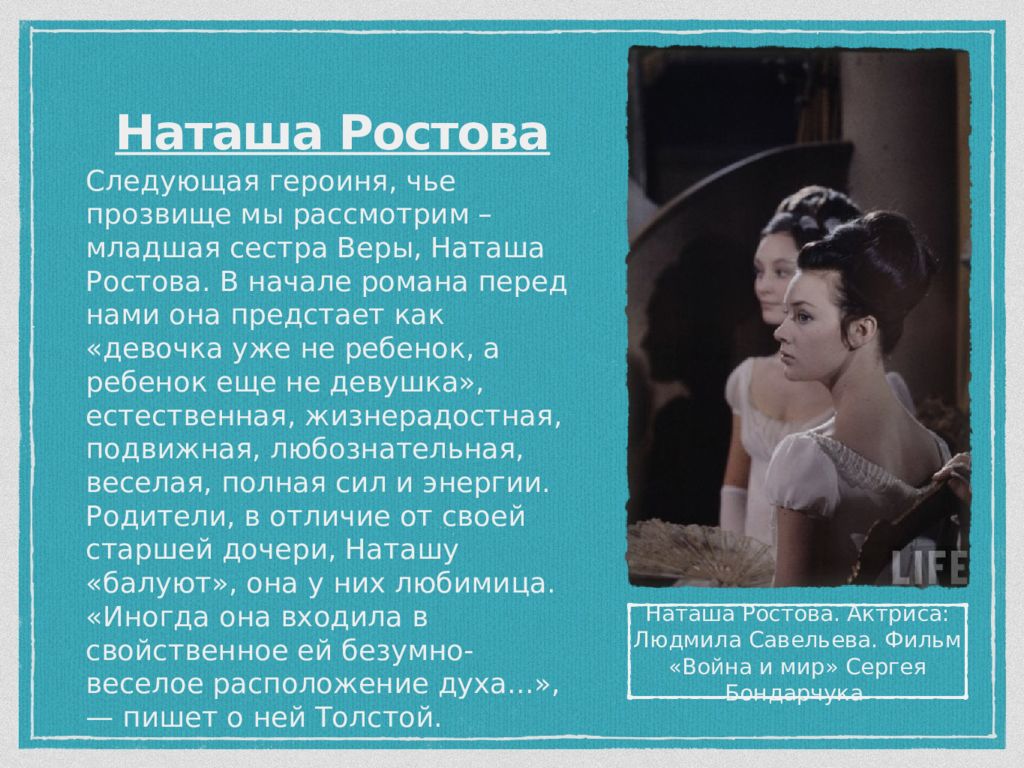

. Актриса: Людмила Савельева. Фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука Наташа Ростова Следующая героиня, чье прозвище мы рассмотрим – младшая сестра Веры, Наташа Ростова. В начале романа перед нами она предстает как «девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка», естественная, жизнерадостная, подвижная, любознательная, веселая, полная сил и энергии. Родители, в отличие от своей старшей дочери, Наташу «балуют», она у них любимица. «Иногда она входила в свойственное ей безумно-веселое расположение духа...», — пишет о ней Толстой.

Слайд 16

Все ее окружение удивлялось «непостижимой смелости и ловкости этой девочки», что и приводит нас к ее прозвищу — «казак». Так ее начала называть Марья Дмитриевна Ахросимова — московская барыня, известная всему городу «не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения», близкий друг семьи Ростовых, женщина, искренне любящая Наташу. Само слово «казак» происходит из тюркских языков и означает «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга».

Слайд 17

С конца XV в. «казаками» стали называть крестьян-поселенцев окраин Русского государства. Примерно до XVII века казаками считались люди, свободные от тягла и работавшие по найму, главным образом на различных промыслах, а также лица, нёсшие военную службу на окраинах страны, но в начале XVIII в. казачьи общины были преобразованы в казачьи войска, а во второй половине XVIII в. они были полностью подчинены правительству. «Черноморский казак», рисунок Е. М. Корнеева.

Слайд 18

Так или иначе, на прозвище, данное Наталье, повлиял именно «дух казачества», их характер – свободолюбивый, шутливый, веселый и добродушный, несмотря на то, насколько известна их беспощадность к врагу.

Слайд 19: Николай Андреевич Болконский

Князь Николай Андреевич Болконский. Художник Д. Шмаринов Николай Андреевич Болконский А теперь давайте ознакомимся с прозвищем еще одного очень интересного персонажа – Николая Андреевича Болконского – отставного генерал-аншефа, сосланного в деревню, проживавшего в своем имении под названием Лысые Горы. Он приходится отцом двум центральным героям произведения – князю Андрею и княжне Марье. Сам по себе Николай Андреевич человек с весьма тяжелым нравом, при этом педантичный, сухой и деятельный, для него

Слайд 20

слова «честь», «достоинство» и «гордость» — вовсе не пустые звуки. Николай Андреевич является очень уважаемой личностью в обществе, «он возбуждал во всех своих гостях одинаковое чувство почтительного уважения», и был невероятно умен, трудолюбив и проницателен, он «насквозь видел человека» своими «умными и молодыми блестящими глазами». И вовсе не зря он является носителем такого занимательного прозвища, как «le roi de Prusse», что с французского переводится как «прусский король».

Слайд 21

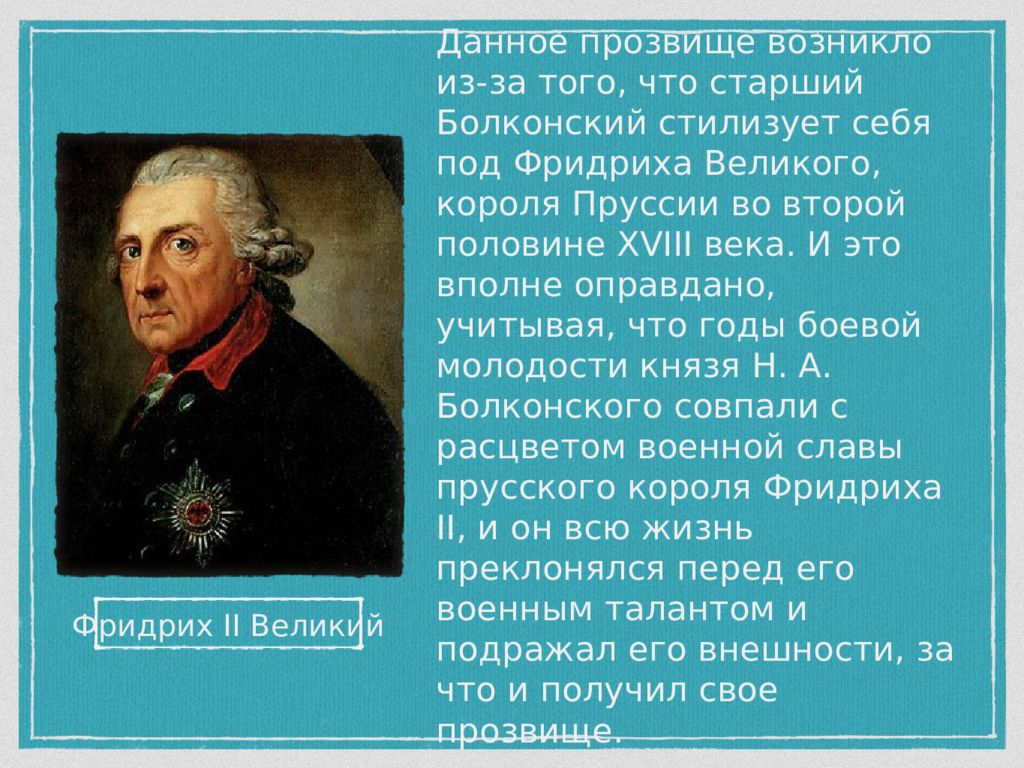

Фридрих II Великий Данное прозвище возникло из-за того, что старший Болконский стилизует себя под Фридриха Великого, короля Пруссии во второй половине XVIII века. И это вполне оправдано, учитывая, что годы боевой молодости князя Н. А. Болконского совпали с расцветом военной славы прусского короля Фридриха II, и он всю жизнь преклонялся перед его военным талантом и подражал его внешности, за что и получил свое прозвище.

Слайд 22

В черновом наброске осталась характеристика князя Болконского, не вошедшая в окончательный текст: «Князь любил Фридриха Великого; его история, семилетняя война, анекдоты врезались ему в память. Князь одно время страстно желал быть похожим на него. Серый сюртучок, устройство сада и дома, походка и поза — руки назад,— все это было давно когда-то усвоено им из подражания и теперь сделалось привычкой». Помимо того, стоит отметить, что Николай Андреевич, как истинный «король», считал необходимым, чтобы в его жизни и жизнях окружающих были порядок и точность, «ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня».

Слайд 23: Тихон Щербатый

Без прозвища не остался и такой персонаж, как Тихон Щербатый. Собственно, «щербатый» —это и есть его прозвище. Сам по себе Тихон —крестьянин, простой «мужик», служащий в партизанском отряде Денисова. Он хитер и ловок, «Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал и не побил французов», он «занимал свое особенное, исключительное место». По натуре весьма веселый человек, для него нет большего удовольствия, чем от души посмеяться. Тем не менее, прозвище свое он получил из-за своего внешнего признака — он на самом деле является щербатым, его улыбка как раз открывала недостаток одного зуба. Поэтому за ним и закрепилось такое незамысловатое прозвище, как Щербатый.

Слайд 24: Платон Каратаев

Еще один крестьянин, имеющий прозвище – Платон Каратаев, он также является солдатом Апшеронского полка. Толстой достаточно часто применял по отношению к нему такое слово, как «приятный» - и в этом слове весь он. Он добрый, отзывчивый и ласковый. Любит поговорить, посмеяться, часто использует в своей речи пословицы и поговорки. По этим и по ряду других причин Платон Каратаев считается в романе неким олицетворением русского народа – он прост, неграмотен, но его душа является необъятной. На службе его прозвали «соколик», однако он и сам все время употребляет это и некоторые другие добрые слова по отношению к другим людям.

Слайд 25

Также его называют «Платоша», что еще раз свидетельствует о приятной натуре данного персонажа. В свою очередь, прозвище «соколик» тоже дано ему вполне заслуженно. В «Толковом словаре Ожегова» данное слово толкуется так: «Соколик - ласковое название юноши, мужчины (обычно в обращении), а также (устар.) ласковое обращение к коню».

Слайд 26: Прозвища, достойные упоминания

Также, на мой взгляд, достойны упоминания такие прозвища, как «маленькая княгиня» Лизы Болконской, данное прозвище закрепилось за ней даже со стороны читателей, «наш князь» Андрея Болконского и «наш барин» Пьера Безухова – эти прозвища были ими получены от полка.

Слайд 27: Вывод

Подводя итог, можно смело утверждать, что прозвища в литературном произведении играют достаточно серьезную роль при раскрытии личностей персонажей. Если нам становится известно прозвище, данное тому или иному герою, мы можем начинать делать выводы о нем, как минимум исходя из его значения. Сегодня весьма яркими примерами для нас выступили персонажи из романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. В ходе данной работы мы наглядно убедились в том, что прозвища могут многое рассказать о людях и что они даются далеко не просто так авторами множества произведений своим героям.