Первый слайд презентации: Раздел 5. Российская империя во второй половине XIX-начале XX вв

5.1. Россия в 1856-1881 гг. Александр II. 5.2. Российская империя во второй половине XIX - начале XX вв. 5.3. Россия на рубеже XIX-XX вв. Николай II. 5.4. Первая российская революция (1905-1907 гг.)

Период правления Александра II вошла в историю как эпоха великих реформ: 18 февраля 1861 года был издан Манифест об освобождении крестьян : Крестьяне получали личную свободу (без выкупа) и установленный земельный надел (за выкуп). Около четверти суммы общей стоимости земли крестьянин должен был единовременно уплатить помещику. Остальную сумму помещик получал от государства, а крестьянин погашал ее в течение 49 лет. До выкупа крестьянин считался «временнообязанным» по отношению к помещику, платил оброк и отрабатывал барщину. Величина земельных наделов устанавливалась для каждой местности с учетом различных факторов. Если дореформенный земельный крестьянский надел превышал пореформенный, то излишек отходил помещику («отрезки»). Они составили 1/5 прежних крестьянских наделов. Взаимоотношения крестьян и помещиков регулировались «Уставными грамотами». В них определялись размеры наделов и повинности. Помещик подписывал грамоту не с каждым в отдельности крестьянином, а с общиной. Крестьяне получили право заниматься предпринимательством, вступать в любые правовые отношения, переходить в другие сословия.

Слайд 3: Земская и городская реформы

Земская реформа (1864 г.) создала органы местного самоуправления (земства, земские собрания) в уездах и губерниях. В основу избирательной системы был положен сословный и имущественный ценз. Земства ведали следующими вопросами : местной торговли и промышленности; просвещением; медициной; благотворительностью; сбором налогов для местных нужд. Реформа городского самоуправления 1870 г. создала городские думы, избираемые на основе имущественного ценза. Гласные (депутаты) городской думы избирали из своей среды городскую голову и членов городской управы. Все жители, платившие налоги, разделялись на три группы соответственно сумме выплачиваемых ими налогов. Каждая группа избирала в городскую думу одинаковое число гласных. Один голос богатых плательщиков, избиравших 1/3 городских гласных, равнялся голосу от нескольких сот средних плательщиков и нескольких тысяч мелких. Городские думы занимались вопросами городского благоустройства, здравоохранения и образования.

Слайд 4: Судебная и военная реформы

В основе судебной реформы 1864 года лежали следующие принципы: бессословность суда; равенство всех подданных перед законом; независимость суда от администрации; создание суда присяжных заседателей и института присяжных поверенных (адвокатов); открытость суда для общества и прессы. Вместо громоздкой системы сословного суда создавались два типа судов: местные и общие. Военная реформа (1860-1874 гг.) проводилась под руководством Д.А. Милютина. Рекрутский набор был заменен всеобщей воинской повинностью. Призыву на военную службу подлежали мужчины в возрасте 20 лет, срок которой был определен в 6 лет для сухопутных войск и 7 лет для флота. Военнообязанные имели ряд льгот по призыву, которые касались их семейного положения и здоровья, а срок военной службы был поставлен в зависимость от образовательного уровня: человек, имевший высшее образование, служил полгода, среднее — полтора года.

Слайд 5: Русско-Турецкая война (1877-1878 гг.)

Повод к войне : национально-освободительная война балканских народов против Османской империи ( восстания в Боснии и Герцеговине 1875 г., в Болгарии 1876 г.) Направление военных действий : балканское направление лето 1877 года – захват шипкинского перевала осень 1877 года – осада и захват Плевны захват Балканской части Турции 1878 год – поход на Стамбул 2. кавказское направление захват крепостей Баязет, Ардаган и Карс. Основная причина войны : стремление России к пересмотру Парижского мирного договора 1856 года.

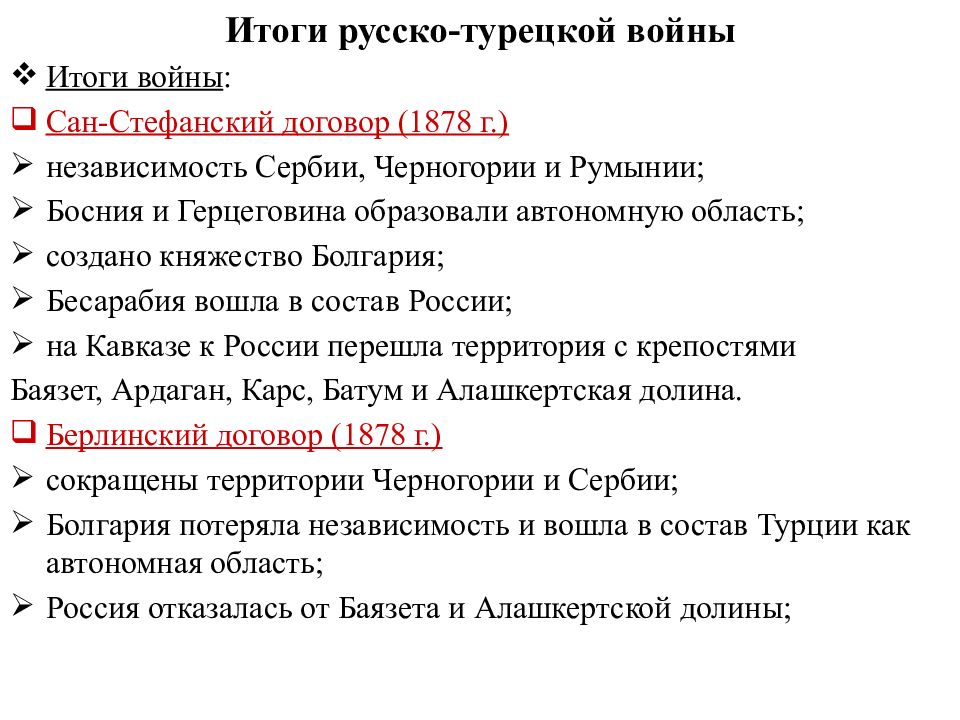

Слайд 6: Итоги русско-турецкой войны

Итоги войны : Сан-Стефанский договор (1878 г.) независимость Сербии, Черногории и Румынии; Босния и Герцеговина образовали автономную область; создано княжество Болгария; Бесарабия вошла в состав России; на Кавказе к России перешла территория с крепостями Баязет, Ардаган, Карс, Батум и Алашкертская долина. Берлинский договор (1878 г.) сокращены территории Черногории и Сербии; Болгария потеряла независимость и вошла в состав Турции как автономная область; Россия отказалась от Баязета и Алашкертской долины;

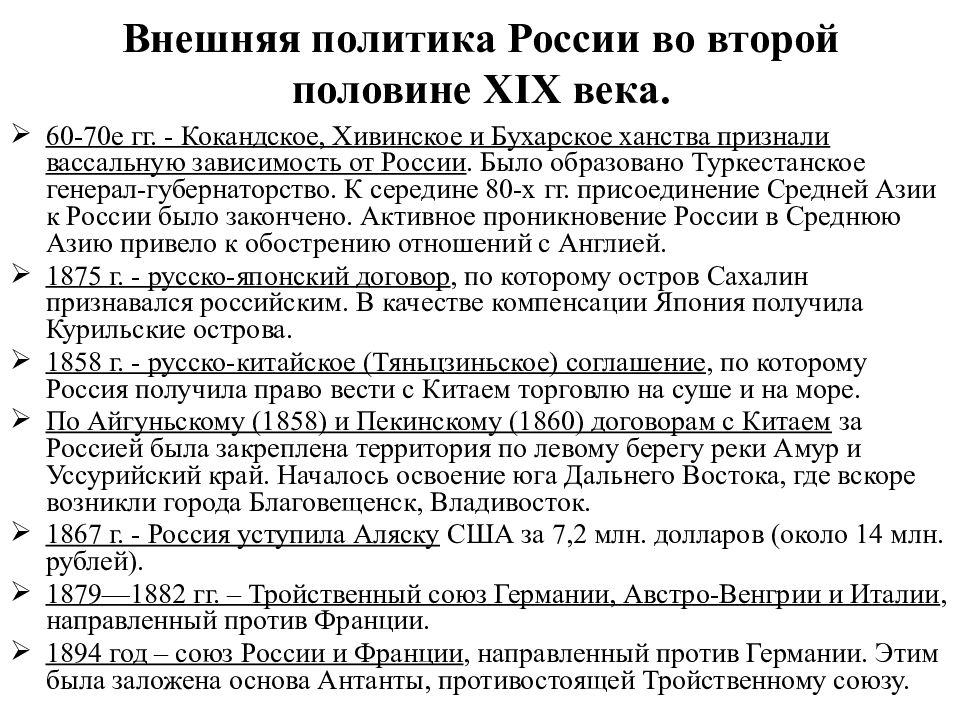

Слайд 7: Внешняя политика России во второй половине XIX века

60-70е гг. - Кокандское, Хивинское и Бухарское ханства признали вассальную зависимость от России. Было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. К середине 80-х гг. присоединение Средней Азии к России было закончено. Активное проникновение России в Среднюю Азию привело к обострению отношений с Англией. 1875 г. - русско-японский договор, по которому остров Сахалин признавался российским. В качестве компенсации Япония получила Курильские острова. 1858 г. - русско-китайское (Тяньцзиньское) соглашение, по которому Россия получила право вести с Китаем торговлю на суше и на море. По Айгуньскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем за Россией была закреплена территория по левому берегу реки Амур и Уссурийский край. Началось освоение юга Дальнего Востока, где вскоре возникли города Благовещенск, Владивосток. 1867 г. - Россия уступила Аляску США за 7,2 млн. долларов (около 14 млн. рублей). 1879—1882 гг. – Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, направленный против Франции. 1894 год – союз России и Франции, направленный против Германии. Этим была заложена основа Антанты, противостоящей Тройственному союзу.

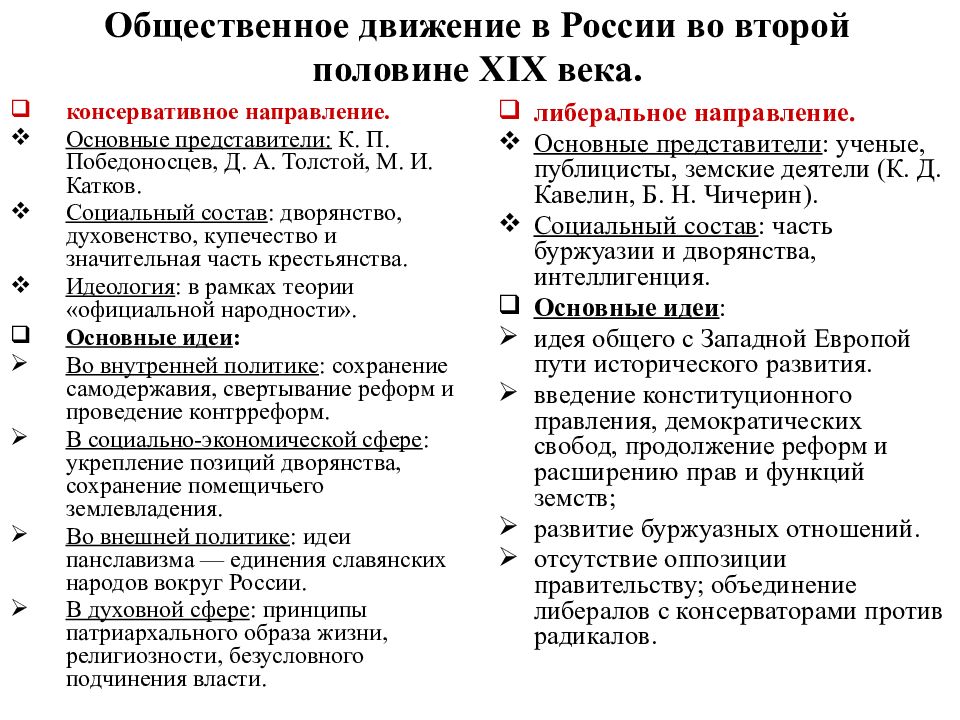

Слайд 8: Общественное движение в России во второй половине XIX века

консервативное направление. Основные представители: К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой, М. И. Катков. Социальный состав : дворянство, духовенство, купечество и значительная часть крестьянства. Идеология : в рамках теории «официальной народности». Основные идеи : Во внутренней политике : сохранение самодержавия, свертывание реформ и проведение контрреформ. В социально-экономической сфере : укрепление позиций дворянства, сохранение помещичьего землевладения. Во внешней политике : идеи панславизма — единения славянских народов вокруг России. В духовной сфере : принципы патриархального образа жизни, религиозности, безусловного подчинения власти. либеральное направление. Основные представители : ученые, публицисты, земские деятели (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин). Социальный состав : часть буржуазии и дворянства, интеллигенция. Основные идеи : идея общего с Западной Европой пути исторического развития. введение конституционного правления, демократических свобод, продолжение реформ и расширению прав и функций земств; развитие буржуазных отношений. отсутствие оппозиции правительству; объединение либералов с консерваторами против радикалов.

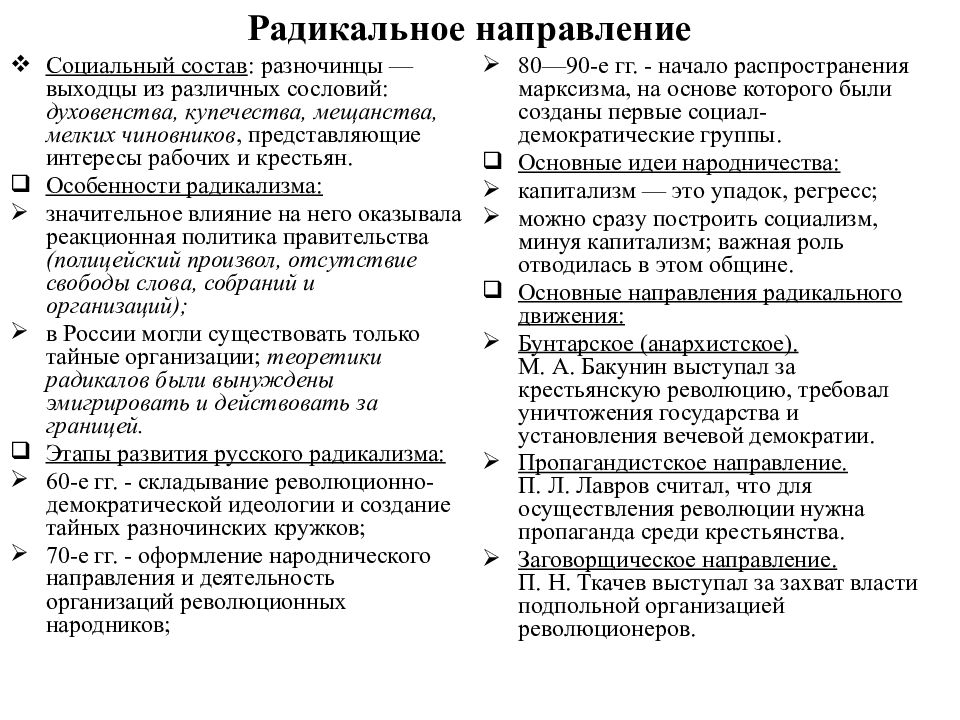

Слайд 9: Радикальное направление

Социальный состав : разночинцы — выходцы из различных сословий: духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников, представляющие интересы рабочих и крестьян. Особенности радикализма: значительное влияние на него оказывала реакционная политика правительства (полицейский произвол, отсутствие свободы слова, собраний и организаций); в России могли существовать только тайные организации; теоретики радикалов были вынуждены эмигрировать и действовать за границей. Этапы развития русского радикализма: 60-е гг. - складывание революционно-демократической идеологии и создание тайных разночинских кружков; 70-е гг. - оформление народнического направления и деятельность организаций революционных народников; 80—90-е гг. - начало распространения марксизма, на основе которого были созданы первые социал-демократические группы. Основные идеи народничества: капитализм — это упадок, регресс; можно сразу построить социализм, минуя капитализм; важная роль отводилась в этом общине. Основные направления радикального движения: Бунтарское (анархистское). М. А. Бакунин выступал за крестьянскую революцию, требовал уничтожения государства и установления вечевой демократии. Пропагандистское направление. П. Л. Лавров считал, что для осуществления революции нужна пропаганда среди крестьянства. Заговорщическое направление. П. Н. Ткачев выступал за захват власти подпольной организацией революционеров.

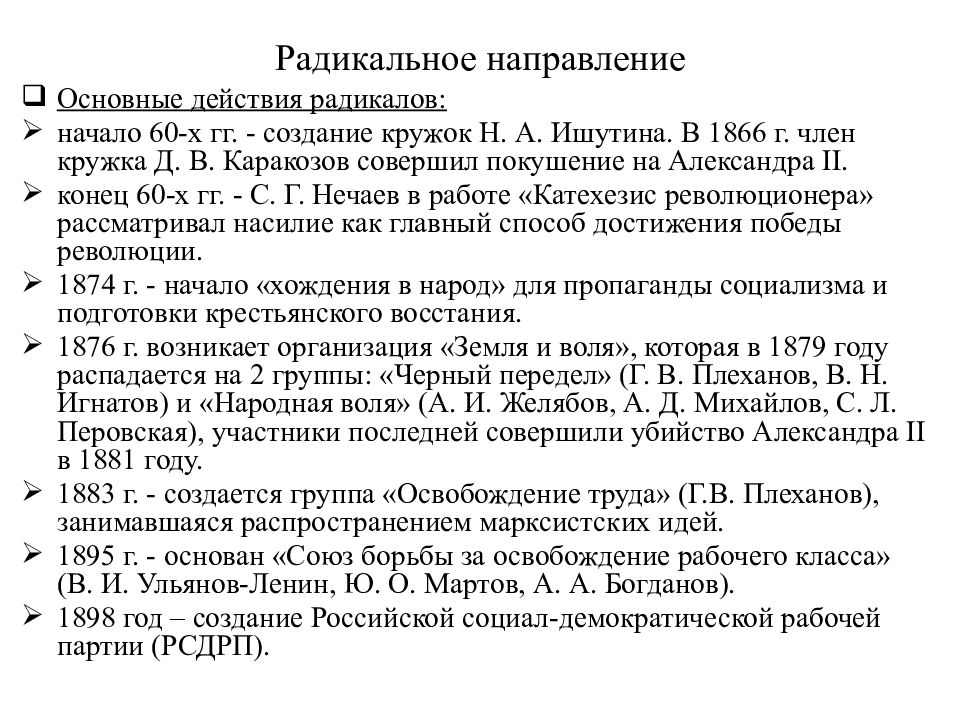

Слайд 10: Радикальное направление

Основные действия радикалов: начало 60-х гг. - создание кружок Н. А. Ишутина. В 1866 г. член кружка Д. В. Каракозов совершил покушение на Александра II. конец 60-х гг. - С. Г. Нечаев в работе «Катехезис революционера» рассматривал насилие как главный способ достижения победы революции. 1874 г. - начало «хождения в народ» для пропаганды социализма и подготовки крестьянского восстания. 1876 г. возникает организация «Земля и воля», которая в 1879 году распадается на 2 группы: «Черный передел» (Г. В. Плеханов, В. Н. Игнатов) и «Народная воля» (А. И. Желябов, А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская), участники последней совершили убийство Александра II в 1881 году. 1883 г. - создается группа «Освобождение труда» (Г.В. Плеханов), занимавшаяся распространением марксистских идей. 1895 г. - основан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (В. И. Ульянов-Ленин, Ю. О. Мартов, А. А. Богданов). 1898 год – создание Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

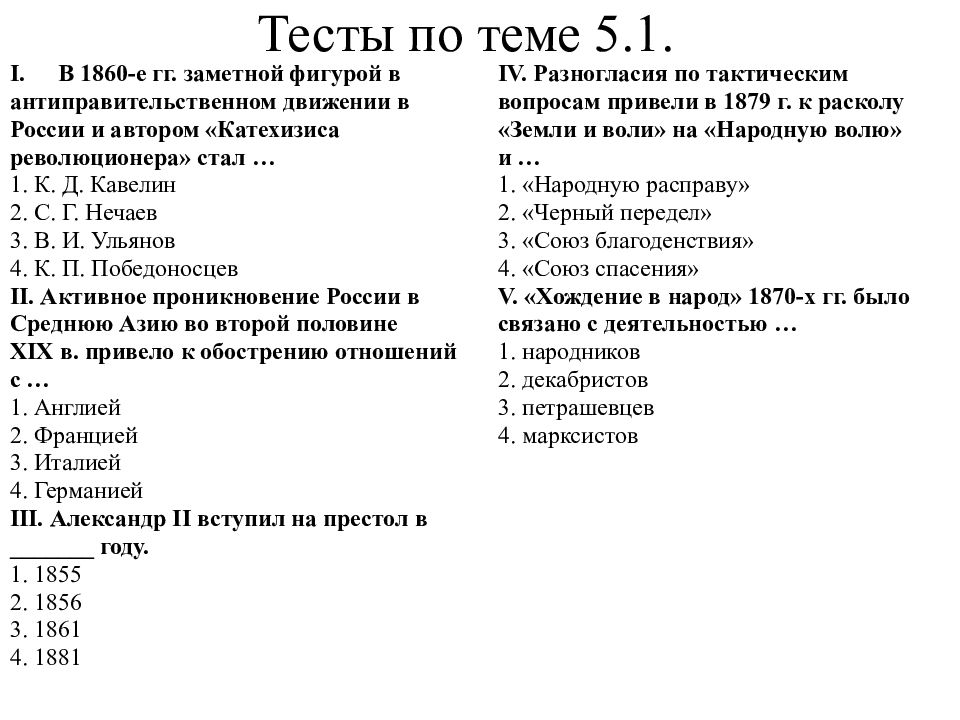

Слайд 11: Тесты по теме 5.1

В 1860-е гг. заметной фигурой в антиправительственном движении в России и автором «Катехизиса революционера» стал … 1. К. Д. Кавелин 2. С. Г. Нечаев 3. В. И. Ульянов 4. К. П. Победоносцев II. Активное проникновение России в Среднюю Азию во второй половине XIX в. привело к обострению отношений с … 1. Англией 2. Францией 3. Италией 4. Германией III. Александр II вступил на престол в _______ году. 1. 1855 2. 1856 3. 1861 4. 1881 IV. Разногласия по тактическим вопросам привели в 1879 г. к расколу «Земли и воли» на «Народную волю» и … 1. «Народную расправу» 2. «Черный передел» 3. «Союз благоденствия» 4. «Союз спасения» V. «Хождение в народ» 1870-х гг. было связано с деятельностью … 1. народников 2. декабристов 3. петрашевцев 4. марксистов

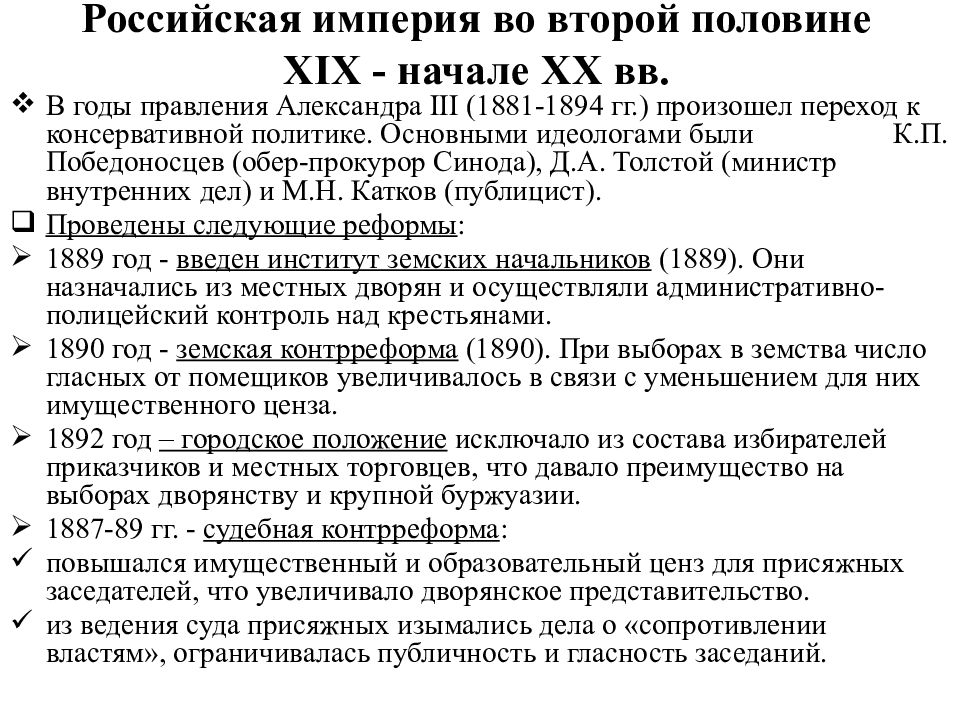

Слайд 12: Российская империя во второй половине XIX - начале XX вв

В годы правления Александра III (1881-1894 гг.) произошел переход к консервативной политике. Основными идеологами были К.П. Победоносцев (обер-прокурор Синода), Д.А. Толстой (министр внутренних дел) и М.Н. Катков (публицист). Проведены следующие реформы : 1889 год - введен институт земских начальников (1889). Они назначались из местных дворян и осуществляли административно-полицейский контроль над крестьянами. 1890 год - земская контрреформа (1890). При выборах в земства число гласных от помещиков увеличивалось в связи с уменьшением для них имущественного ценза. 1892 год – городское положение исключало из состава избирателей приказчиков и местных торговцев, что давало преимущество на выборах дворянству и крупной буржуазии. 1887-89 гг. - судебная контрреформа : повышался имущественный и образовательный ценз для присяжных заседателей, что увеличивало дворянское представительство. из ведения суда присяжных изымались дела о «сопротивлении властям», ограничивалась публичность и гласность заседаний.

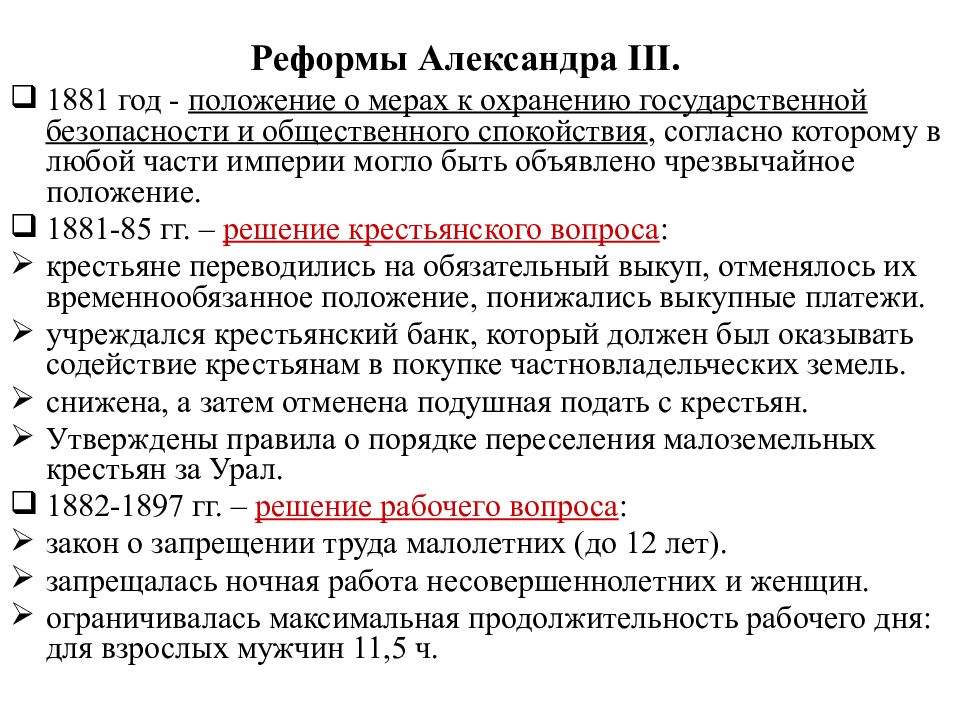

Слайд 13: Реформы Александра III

1881 год - положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия, согласно которому в любой части империи могло быть объявлено чрезвычайное положение. 1881-85 гг. – решение крестьянского вопроса : крестьяне переводились на обязательный выкуп, отменялось их временнообязанное положение, понижались выкупные платежи. учреждался крестьянский банк, который должен был оказывать содействие крестьянам в покупке частновладельческих земель. снижена, а затем отменена подушная подать с крестьян. Утверждены правила о порядке переселения малоземельных крестьян за Урал. 1882-1897 гг. – решение рабочего вопроса : закон о запрещении труда малолетних (до 12 лет). запрещалась ночная работа несовершеннолетних и женщин. ограничивалась максимальная продолжительность рабочего дня: для взрослых мужчин 11,5 ч.

Слайд 14: Тесты по теме 5.2

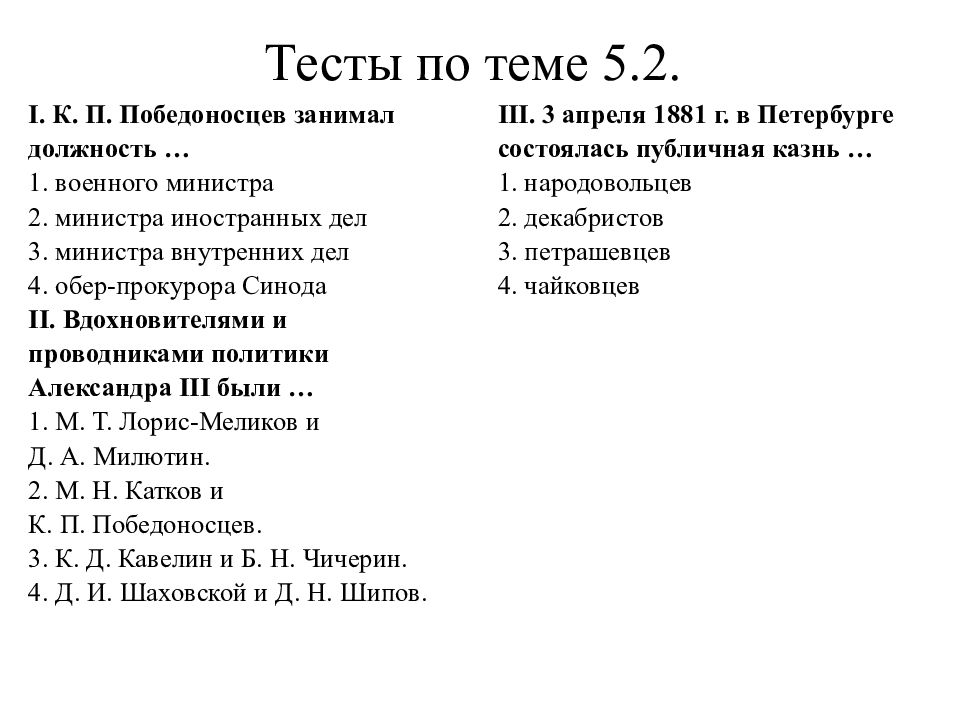

I. К. П. Победоносцев занимал должность … 1. военного министра 2. министра иностранных дел 3. министра внутренних дел 4. обер-прокурора Синода II. Вдохновителями и проводниками политики Александра III были … 1. М. Т. Лорис-Меликов и Д. А. Милютин. 2. М. Н. Катков и К. П. Победоносцев. 3. К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин. 4. Д. И. Шаховской и Д. Н. Шипов. III. 3 апреля 1881 г. в Петербурге состоялась публичная казнь … 1. народовольцев 2. декабристов 3. петрашевцев 4. чайковцев

Слайд 15: 5.3. Россия на рубеже XIX-XX вв. Николай II (1894-1897)

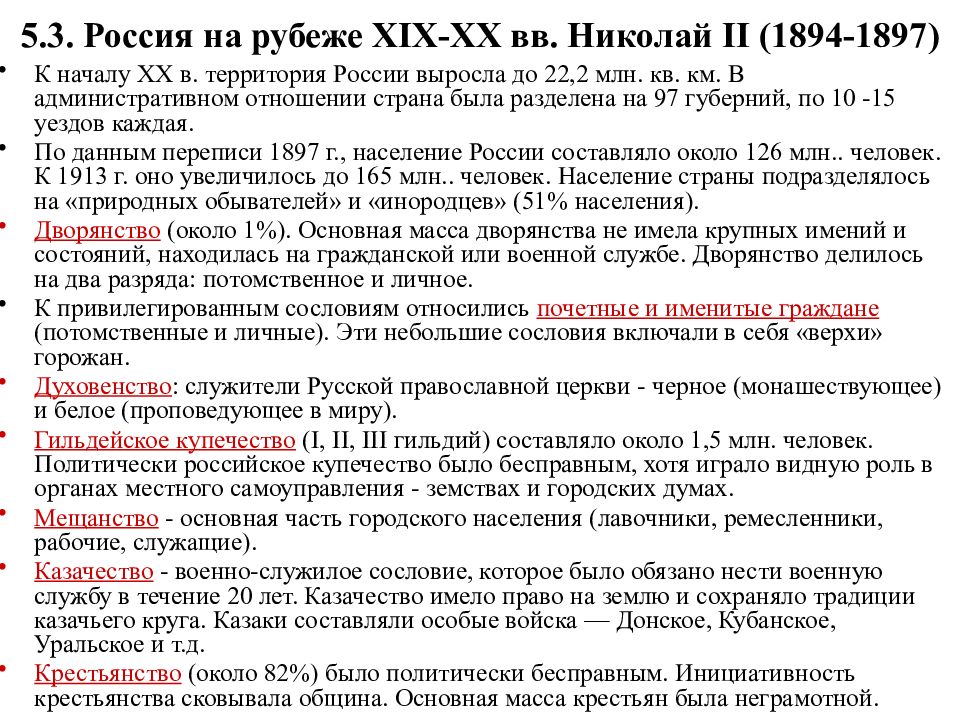

К началу XX в. территория России выросла до 22,2 млн. кв. км. В административном отношении страна была разделена на 97 губерний, по 10 -15 уездов каждая. По данным переписи 1897 г., население России составляло около 126 млн.. человек. К 1913 г. оно увеличилось до 165 млн.. человек. Население страны подразделялось на «природных обывателей» и «инородцев» (51% населения). Дворянство (около 1%). Основная масса дворянства не имела крупных имений и состояний, находилась на гражданской или военной службе. Дворянство делилось на два разряда: потомственное и личное. К привилегированным сословиям относились почетные и именитые граждане (потомственные и личные). Эти небольшие сословия включали в себя «верхи» горожан. Духовенство : служители Русской православной церкви - черное (монашествующее) и белое (проповедующее в миру). Гильдейское купечество ( I, II, III гильдий) составляло около 1,5 млн. человек. Политически российское купечество было бесправным, хотя играло видную роль в органах местного самоуправления - земствах и городских думах. Мещанство - основная часть городского населения (лавочники, ремесленники, рабочие, служащие). Казачество - военно-служилое сословие, которое было обязано нести военную службу в течение 20 лет. Казачество имело право на землю и сохраняло традиции казачьего круга. Казаки составляли особые войска — Донское, Кубанское, Уральское и т.д. Крестьянство (около 82%) было политически бесправным. Инициативность крестьянства сковывала община. Основная масса крестьян была неграмотной.

Слайд 16: Русско-японская война 1904-1905 гг

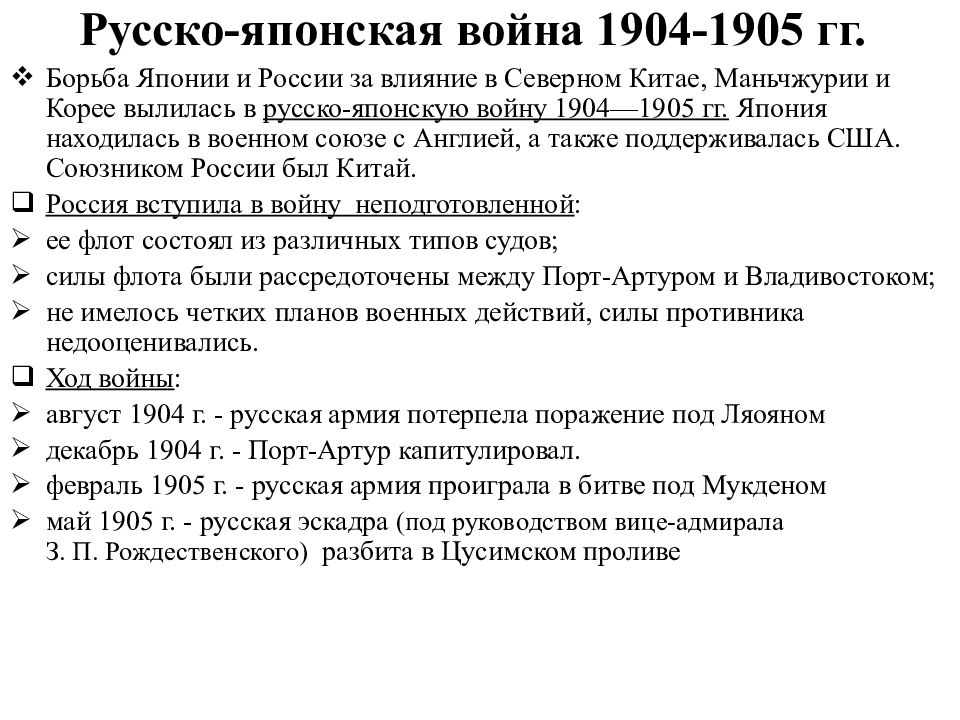

Борьба Японии и России за влияние в Северном Китае, Маньчжурии и Корее вылилась в русско-японскую войну 1904—1905 гг. Япония находилась в военном союзе с Англией, а также поддерживалась США. Союзником России был Китай. Россия вступила в войну неподготовленной : ее флот состоял из различных типов судов; силы флота были рассредоточены между Порт-Артуром и Владивостоком; не имелось четких планов военных действий, силы противника недооценивались. Ход войны : август 1904 г. - русская армия потерпела поражение под Ляояном декабрь 1904 г. - Порт-Артур капитулировал. февраль 1905 г. - русская армия проиграла в битве под Мукденом май 1905 г. - русская эскадра (под руководством вице-адмирала З. П. Рождественского) разбита в Цусимском проливе

Слайд 17: Русско-японская война 1904-1905 гг

23 августа 1905 г. в Портсмуте (США) подписан мирный договор с Японией : Россия уступала Японии Порт-Артур и Южный Сахалин Причины поражения России: экономическая и военно-техническая отсталость страны; помощь Японии со стороны Англии и США;

Слайд 18: Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина

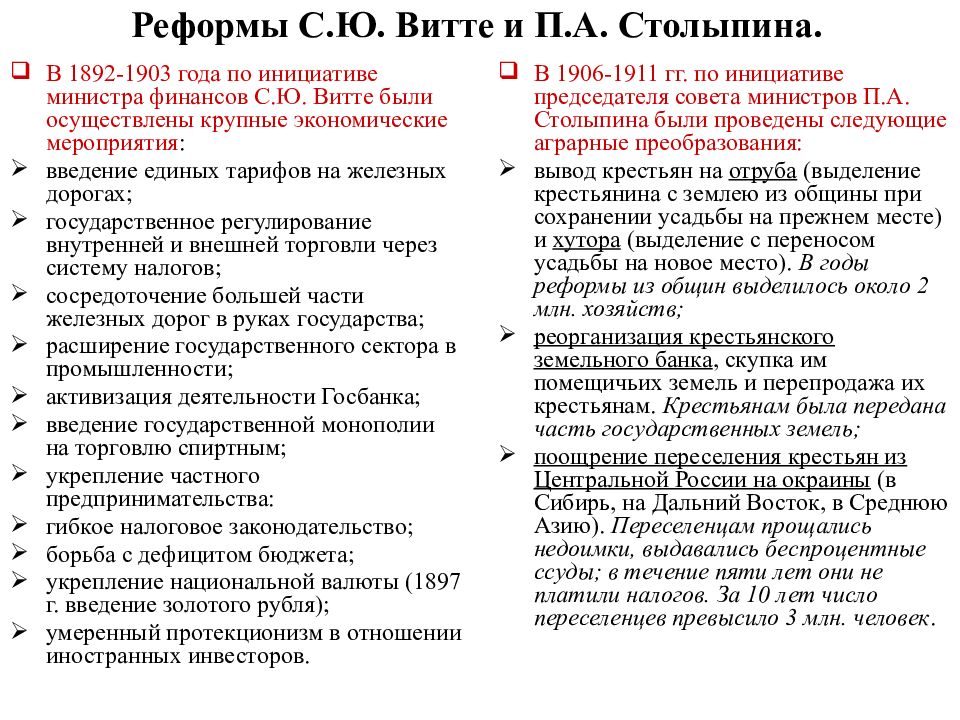

В 1892-1903 года по инициативе министра финансов С.Ю. Витте были осуществлены крупные экономические мероприятия : введение единых тарифов на железных дорогах; государственное регулирование внутренней и внешней торговли через систему налогов; сосредоточение большей части железных дорог в руках государства; расширение государственного сектора в промышленности; активизация деятельности Госбанка; введение государственной монополии на торговлю спиртным; укрепление частного предпринимательства: гибкое налоговое законодательство; борьба с дефицитом бюджета; укрепление национальной валюты (1897 г. введение золотого рубля); умеренный протекционизм в отношении иностранных инвесторов. В 1906-1911 гг. по инициативе председателя совета министров П.А. Столыпина были проведены следующие аграрные преобразования: вывод крестьян на отруба (выделение крестьянина с землею из общины при сохранении усадьбы на прежнем месте) и хутора (выделение с переносом усадьбы на новое место). В годы реформы из общин выделилось около 2 млн. хозяйств; реорганизация крестьянского земельного банка, скупка им помещичьих земель и перепродажа их крестьянам. Крестьянам была передана часть государственных земель; поощрение переселения крестьян из Центральной России на окраины (в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию). Переселенцам прощались недоимки, выдавались беспроцентные ссуды; в течение пяти лет они не платили налогов. За 10 лет число переселенцев превысило 3 млн. человек.

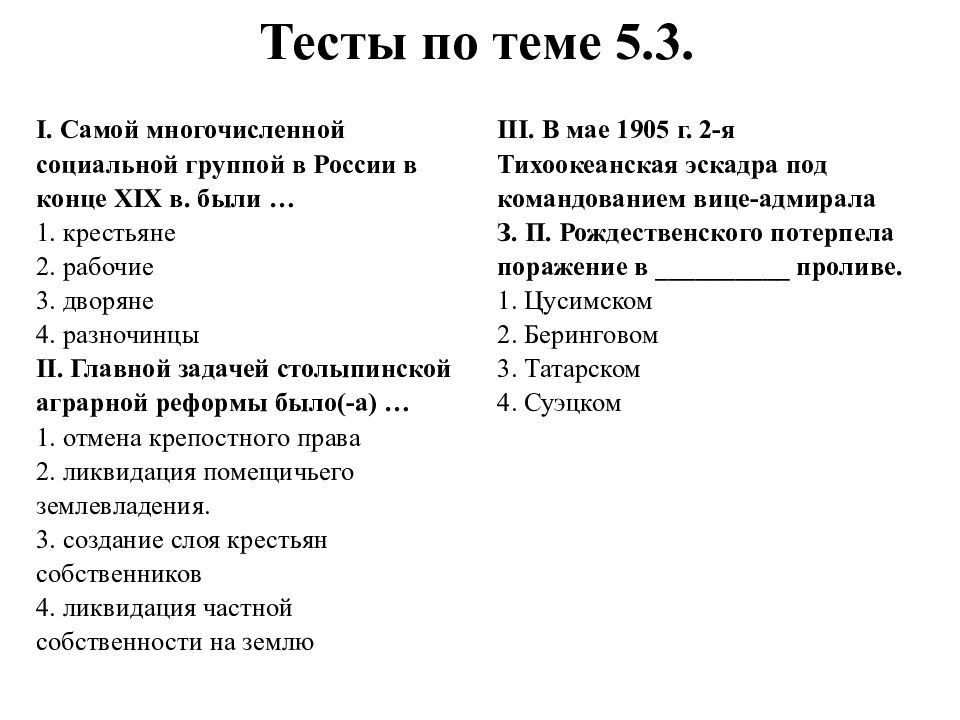

Слайд 19: Тесты по теме 5.3

I. Самой многочисленной социальной группой в России в конце XIX в. были … 1. крестьяне 2. рабочие 3. дворяне 4. разночинцы II. Главной задачей столыпинской аграрной реформы было(-а) … 1. отмена крепостного права 2. ликвидация помещичьего землевладения. 3. создание слоя крестьян собственников 4. ликвидация частной собственности на землю III. В мае 1905 г. 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала З. П. Рождественского потерпела поражение в __________ проливе. 1. Цусимском 2. Беринговом 3. Татарском 4. Суэцком

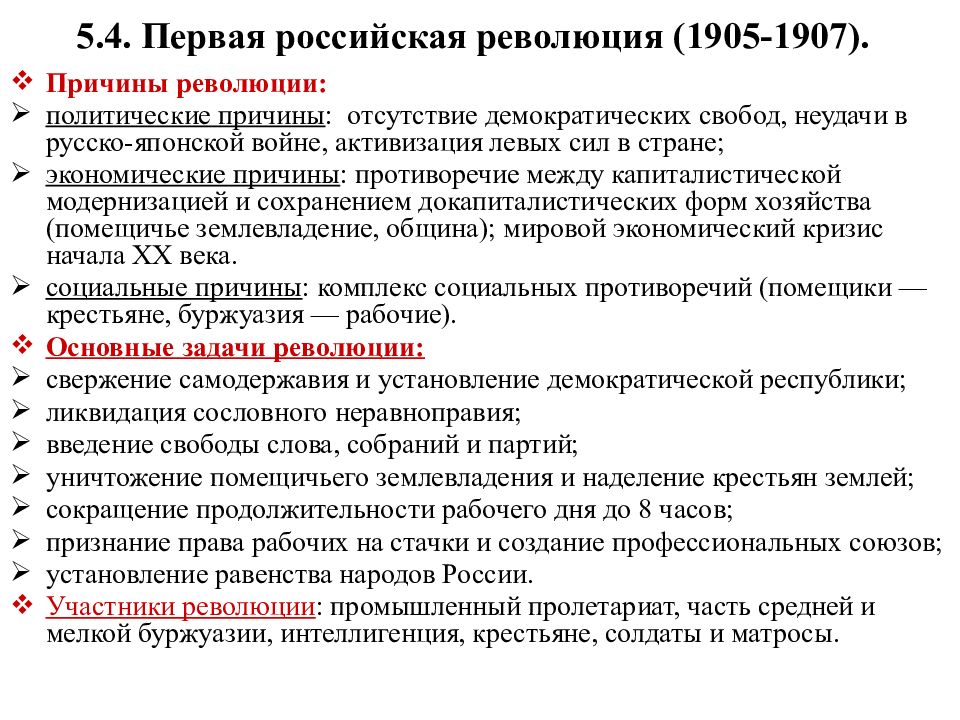

Слайд 20: 5.4. Первая российская революция (1905-1907)

Причины революции: политические причины : отсутствие демократических свобод, неудачи в русско-японской войне, активизация левых сил в стране; экономические причины : противоречие между капиталистической модернизацией и сохранением докапиталистических форм хозяйства (помещичье землевладение, община); мировой экономический кризис начала XX века. социальные причины : комплекс социальных противоречий (помещики — крестьяне, буржуазия — рабочие). Основные задачи революции: свержение самодержавия и установление демократической республики; ликвидация сословного неравноправия; введение свободы слова, собраний и партий; уничтожение помещичьего землевладения и наделение крестьян землей; сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов; признание права рабочих на стачки и создание профессиональных союзов; установление равенства народов России. Участники революции : промышленный пролетариат, часть средней и мелкой буржуазии, интеллигенция, крестьяне, солдаты и матросы.

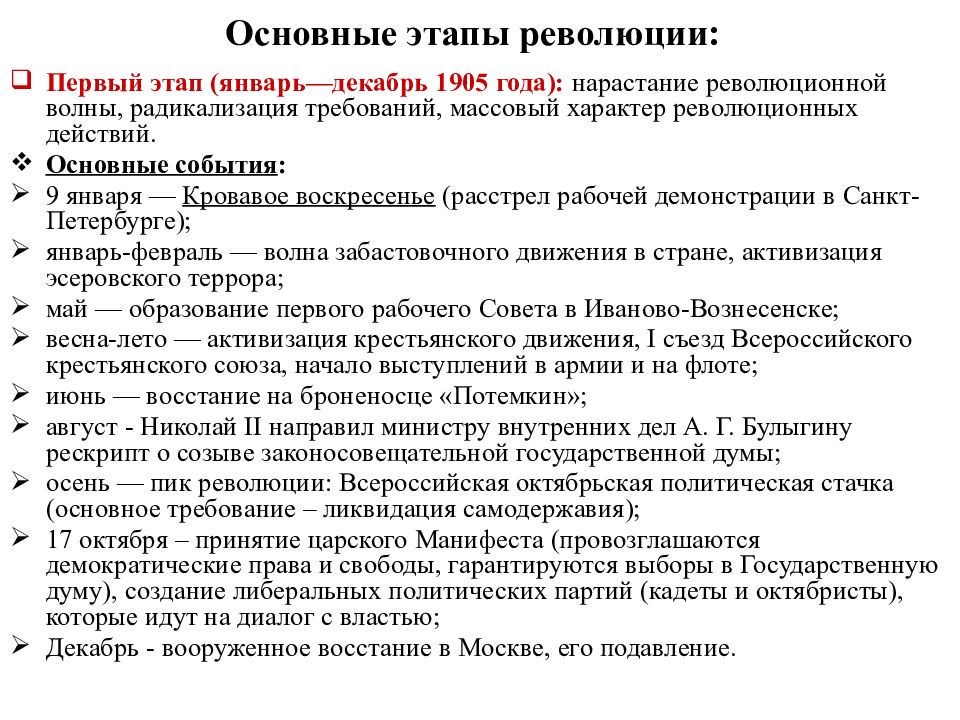

Слайд 21: Основные этапы революции:

Первый этап (январь—декабрь 1905 года): нарастание революционной волны, радикализация требований, массовый характер революционных действий. Основные события : 9 января — Кровавое воскресенье (расстрел рабочей демонстрации в Санкт-Петербурге); январь-февраль — волна забастовочного движения в стране, активизация эсеровского террора; май — образование первого рабочего Совета в Иваново-Вознесенске; весна-лето — активизация крестьянского движения, I съезд Всероссийского крестьянского союза, начало выступлений в армии и на флоте; июнь — восстание на броненосце «Потемкин»; август - Николай II направил министру внутренних дел А. Г. Булыгину рескрипт о созыве законосовещательной государственной думы; осень — пик революции: Всероссийская октябрьская политическая стачка (основное требование – ликвидация самодержавия); 17 октября – принятие царского Манифеста (провозглашаются демократические права и свободы, гарантируются выборы в Государственную думу), создание либеральных политических партий (кадеты и октябристы), которые идут на диалог с властью; Декабрь - вооруженное восстание в Москве, его подавление.

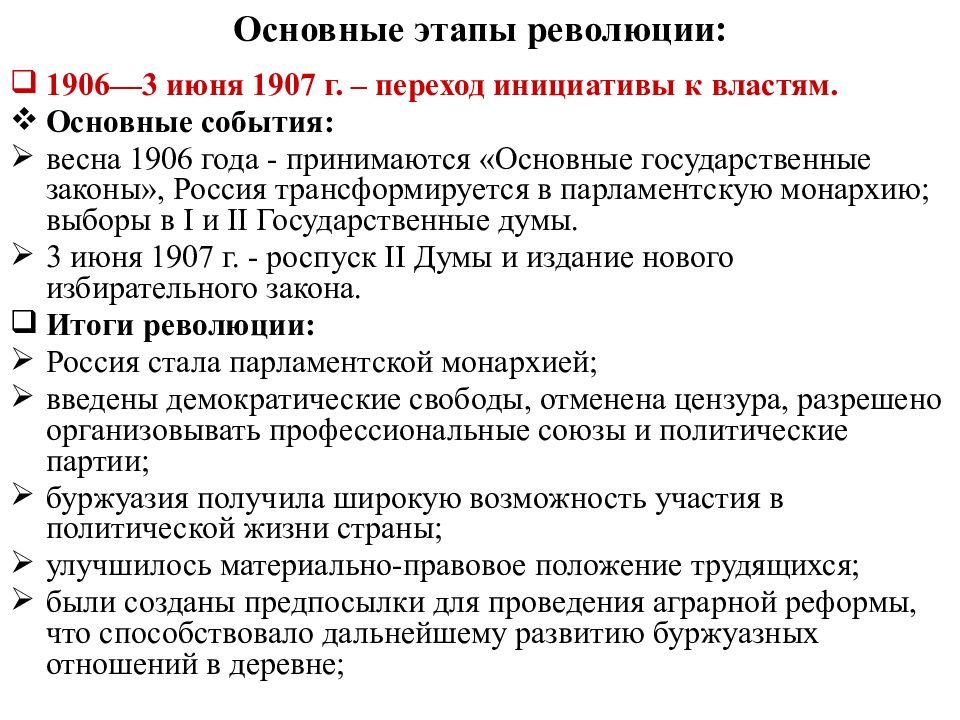

Слайд 22: Основные этапы революции:

1906—3 июня 1907 г. – переход инициативы к властям. Основные события: весна 1906 года - принимаются «Основные государственные законы», Россия трансформируется в парламентскую монархию; выборы в I и II Государственные думы. 3 июня 1907 г. - роспуск II Думы и издание нового избирательного закона. Итоги революции: Россия стала парламентской монархией; введены демократические свободы, отменена цензура, разрешено организовывать профессиональные союзы и политические партии; буржуазия получила широкую возможность участия в политической жизни страны; улучшилось материально-правовое положение трудящихся; были созданы предпосылки для проведения аграрной реформы, что способствовало дальнейшему развитию буржуазных отношений в деревне;

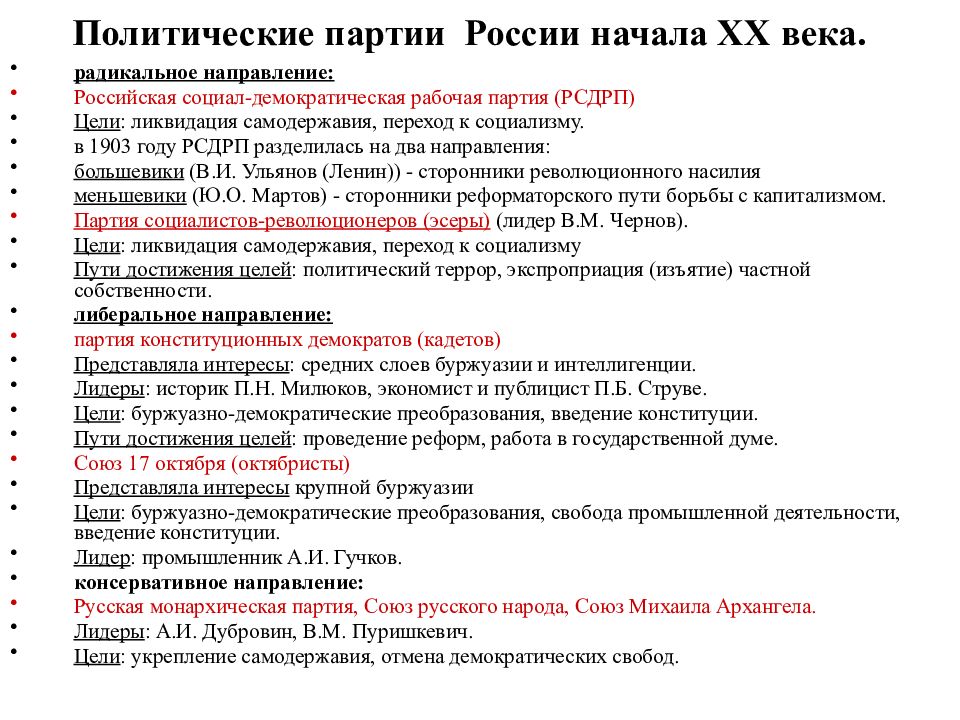

Слайд 23: Политические партии России начала XX века

радикальное направление: Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) Цели : ликвидация самодержавия, переход к социализму. в 1903 году РСДРП разделилась на два направления: большевики (В.И. Ульянов (Ленин)) - сторонники революционного насилия меньшевики (Ю.О. Мартов) - сторонники реформаторского пути борьбы с капитализмом. Партия социалистов-революционеров (эсеры) (лидер В.М. Чернов). Цели : ликвидация самодержавия, переход к социализму Пути достижения целей : политический террор, экспроприация (изъятие) частной собственности. либеральное направление: партия конституционных демократов (кадетов) Представляла интересы : средних слоев буржуазии и интеллигенции. Лидеры : историк П.Н. Милюков, экономист и публицист П.Б. Струве. Цели : буржуазно-демократические преобразования, введение конституции. Пути достижения целей : проведение реформ, работа в государственной думе. Союз 17 октября (октябристы) Представляла интересы крупной буржуазии Цели : буржуазно-демократические преобразования, свобода промышленной деятельности, введение конституции. Лидер : промышленник А.И. Гучков. консервативное направление: Русская монархическая партия, Союз русского народа, Союз Михаила Архангела. Лидеры : А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. Цели : укрепление самодержавия, отмена демократических свобод.

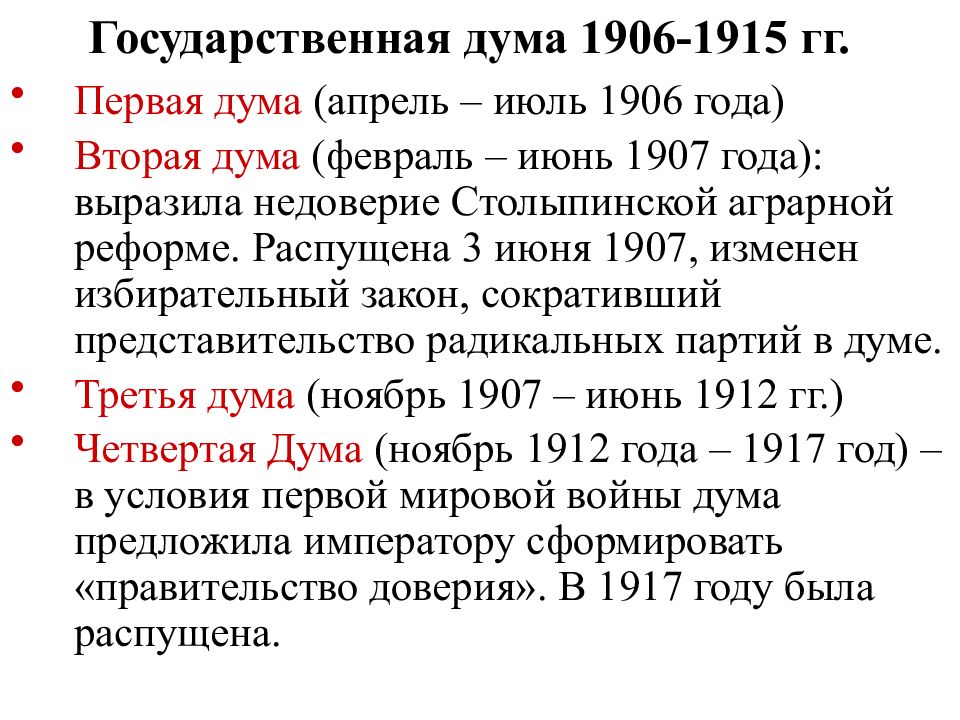

Слайд 24: Государственная дума 1906-1915 гг

Первая дума (апрель – июль 1906 года) Вторая дума (февраль – июнь 1907 года): выразила недоверие Столыпинской аграрной реформе. Распущена 3 июня 1907, изменен избирательный закон, сокративший представительство радикальных партий в думе. Третья дума (ноябрь 1907 – июнь 1912 гг.) Четвертая Дума (ноябрь 1912 года – 1917 год) – в условия первой мировой войны дума предложила императору сформировать «правительство доверия». В 1917 году была распущена.

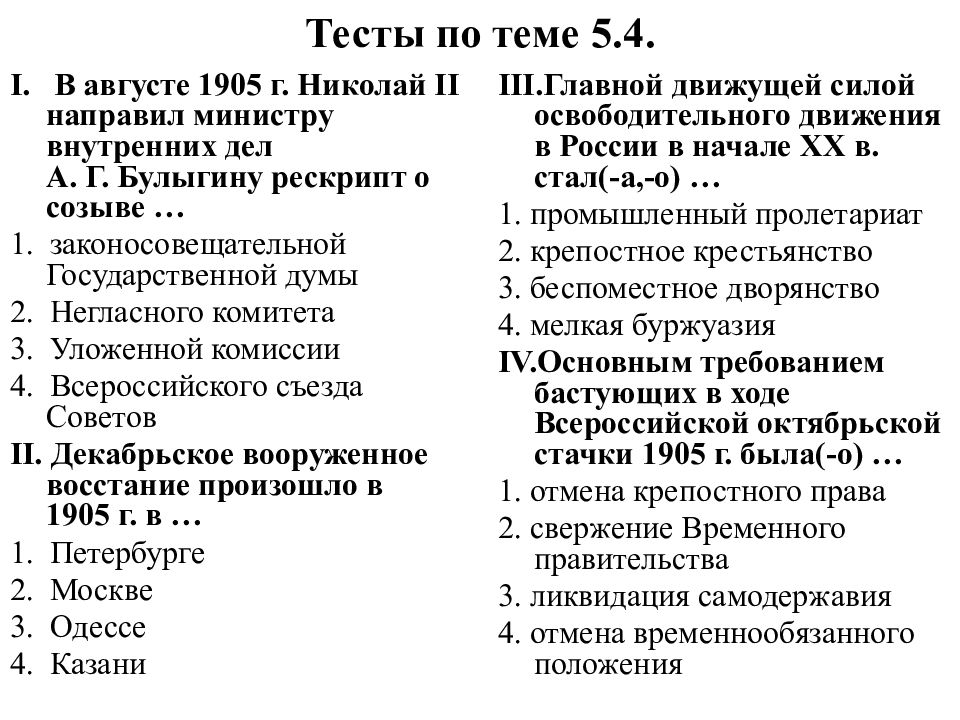

Слайд 25: Тесты по теме 5.4

I. В августе 1905 г. Николай II направил министру внутренних дел А. Г. Булыгину рескрипт о созыве … 1. законосовещательной Государственной думы 2. Негласного комитета 3. Уложенной комиссии 4. Всероссийского съезда Советов II. Декабрьское вооруженное восстание произошло в 1905 г. в … 1. Петербурге 2. Москве 3. Одессе 4. Казани III. Главной движущей силой освободительного движения в России в начале XX в. стал(-а,-о) … 1. промышленный пролетариат 2. крепостное крестьянство 3. беспоместное дворянство 4. мелкая буржуазия IV. Основным требованием бастующих в ходе Всероссийской октябрьской стачки 1905 г. была(-о) … 1. отмена крепостного права 2. свержение Временного правительства 3. ликвидация самодержавия 4. отмена временнообязанного положения

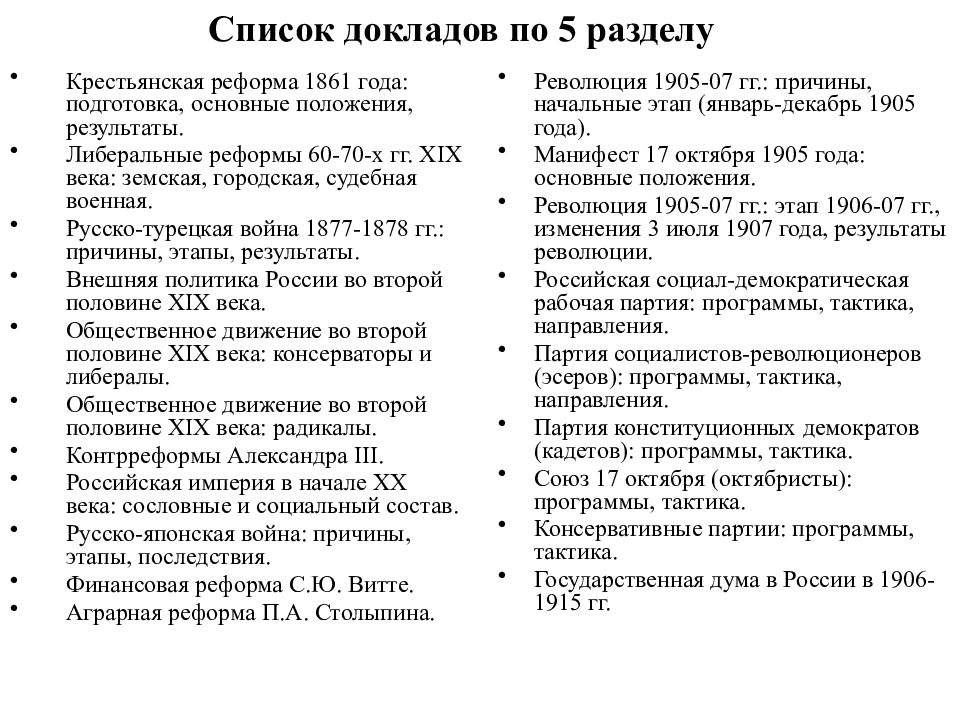

Последний слайд презентации: Раздел 5. Российская империя во второй половине XIX-начале XX вв: Список докладов по 5 разделу

Крестьянская реформа 1861 года: подготовка, основные положения, результаты. Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX века: земская, городская, судебная военная. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, этапы, результаты. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Общественное движение во второй половине XIX века: консерваторы и либералы. Общественное движение во второй половине XIX века: радикалы. Контрреформы Александра III. Российская империя в начале XX века: сословные и социальный состав. Русско-японская война: причины, этапы, последствия. Финансовая реформа С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Революция 1905-07 гг.: причины, начальные этап (январь-декабрь 1905 года). Манифест 17 октября 1905 года: основные положения. Революция 1905-07 гг.: этап 1906-07 гг., изменения 3 июля 1907 года, результаты революции. Российская социал-демократическая рабочая партия: программы, тактика, направления. Партия социалистов-революционеров (эсеров): программы, тактика, направления. Партия конституционных демократов (кадетов): программы, тактика. Союз 17 октября (октябристы): программы, тактика. Консервативные партии: программы, тактика. Государственная дума в России в 1906-1915 гг.