Первый слайд презентации

Россия 1-я половина 19 века. Архитектура и скульптура. В начале 19 века господствующем стилем стал ампир – поздняя стадия неоклассицизма. Для архитектуры того времени характерен интерес к градостроительным задачам. Здания подчинялись городскому ансамблю – улице, площади или набережной, и следовательно укреплялись архитектурные формы. Зодчие отказывались от мелких декоративных деталей, использовали в оформлении построек скульптуру. А.Захаров Ж.Томон А.Воронихин К.Росси В.Стасов Д.Жилярди О. Монферран О.Бове К.Тон И. Мартос

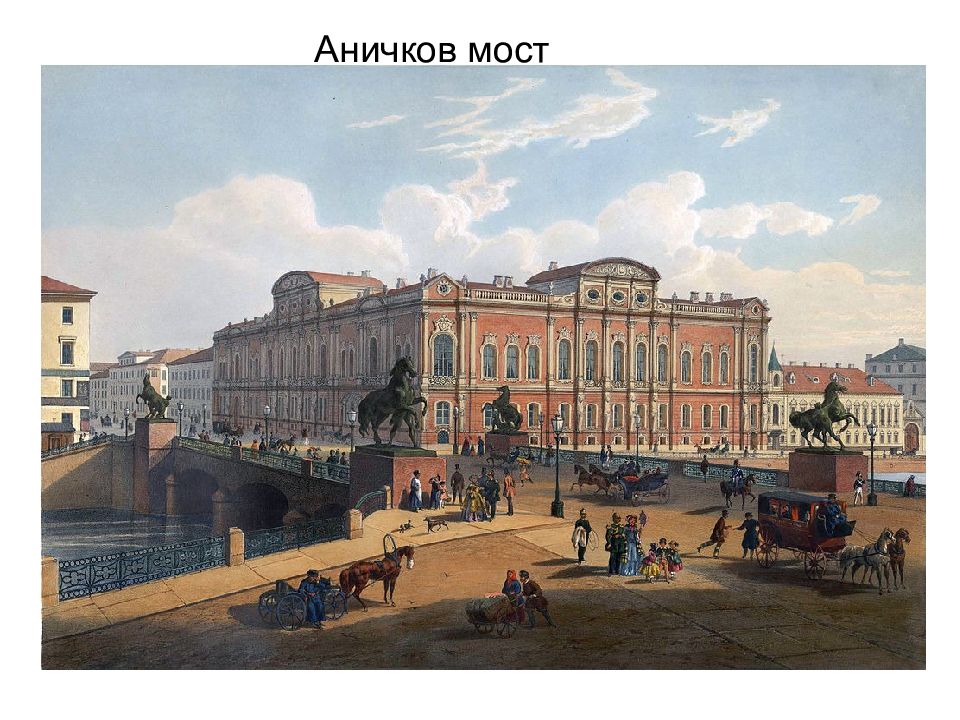

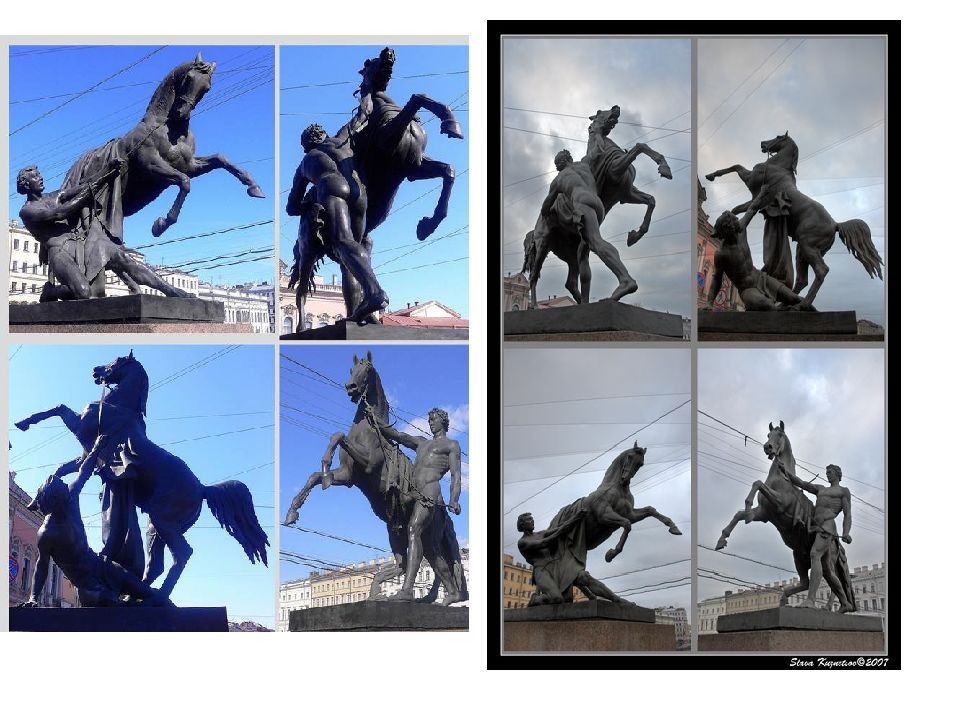

Слайд 3

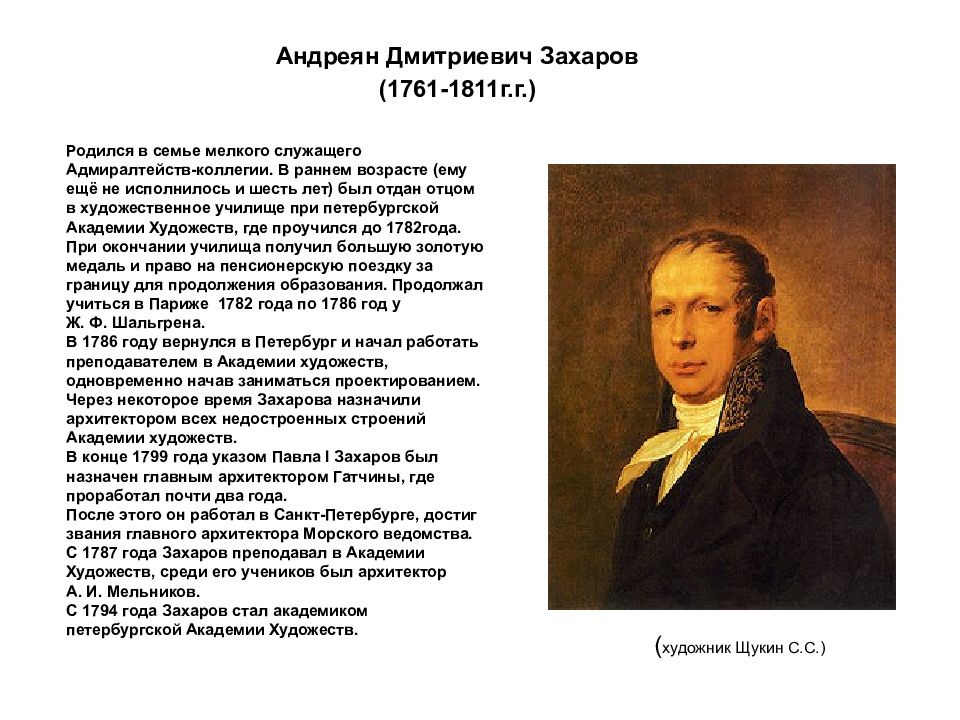

Андреян Дмитриевич Захаров (1761-1811г.г.) Родился в семье мелкого служащего Адмиралтейств-коллегии. В раннем возрасте (ему ещё не исполнилось и шесть лет) был отдан отцом в художественное училище при петербургской Академии Художеств, где проучился до 1782года. При окончании училища получил большую золотую медаль и право на пенсионерскую поездку за границу для продолжения образования. Продолжал учиться в Париже 1782 года по 1786 год у Ж. Ф. Шальгрена. В 1786 году вернулся в Петербург и начал работать преподавателем в Академии художеств, одновременно начав заниматься проектированием. Через некоторое время Захарова назначили архитектором всех недостроенных строений Академии художеств. В конце 1799 года указом Павла I Захаров был назначен главным архитектором Гатчины, где проработал почти два года. После этого он работал в Санкт-Петербурге, достиг звания главного архитектора Морского ведомства. С 1787 года Захаров преподавал в Академии Художеств, среди его учеников был архитектор А. И. Мельников. С 1794 года Захаров стал академиком петербургской Академии Художеств. ( художник Щукин С.С.)

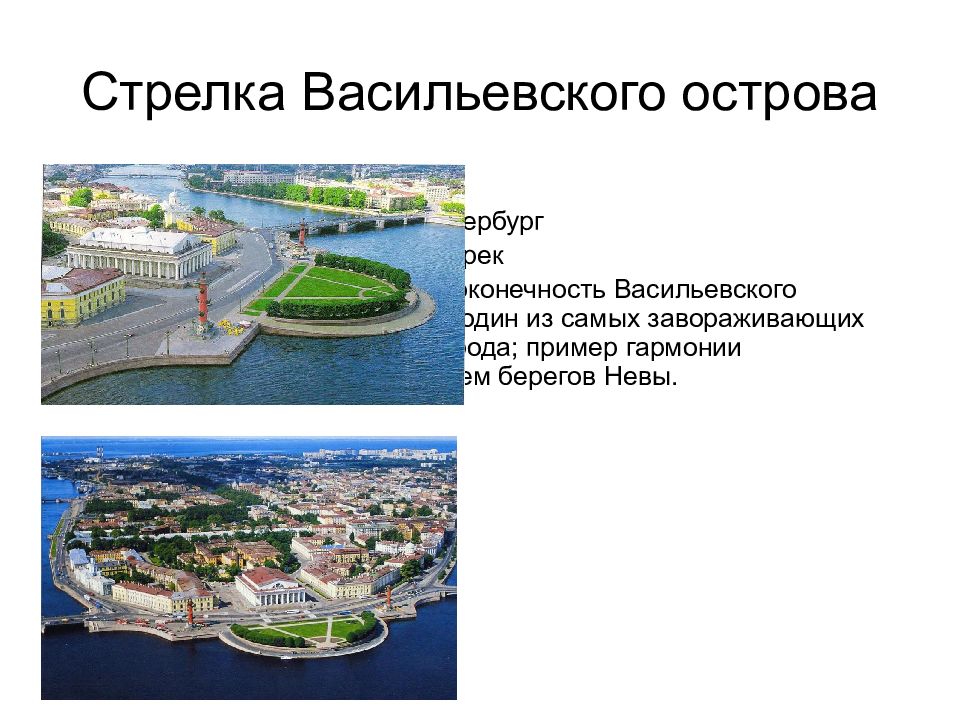

Слайд 4: Стрелка Васильевского острова

Автор : А.Д. Захаров Местоположение : Санкт-Петербург Архитектурный стиль: Неогрек Дополнительно : восточная оконечность Васильевского острова в Санкт-Петербурге; один из самых завораживающих архитектурных ансамблей города; пример гармонии архитектуры города с пейзажем берегов Невы.

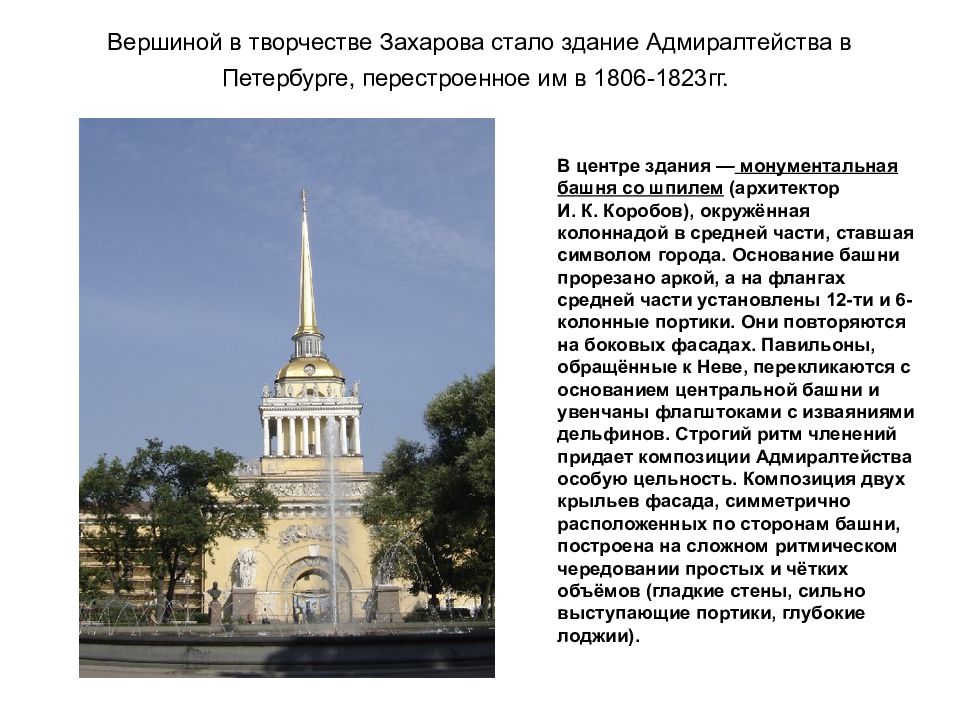

В центре здания — монументальная башня со шпилем (архитектор И. К. Коробов), окружённая колоннадой в средней части, ставшая символом города. Основание башни прорезано аркой, а на флангах средней части установлены 12-ти и 6-колонные портики. Они повторяются на боковых фасадах. Павильоны, обращённые к Неве, перекликаются с основанием центральной башни и увенчаны флагштоками с изваяниями дельфинов. Строгий ритм членений придает композиции Адмиралтейства особую цельность. Композиция двух крыльев фасада, симметрично расположенных по сторонам башни, построена на сложном ритмическом чередовании простых и чётких объёмов (гладкие стены, сильно выступающие портики, глубокие лоджии).

Слайд 6

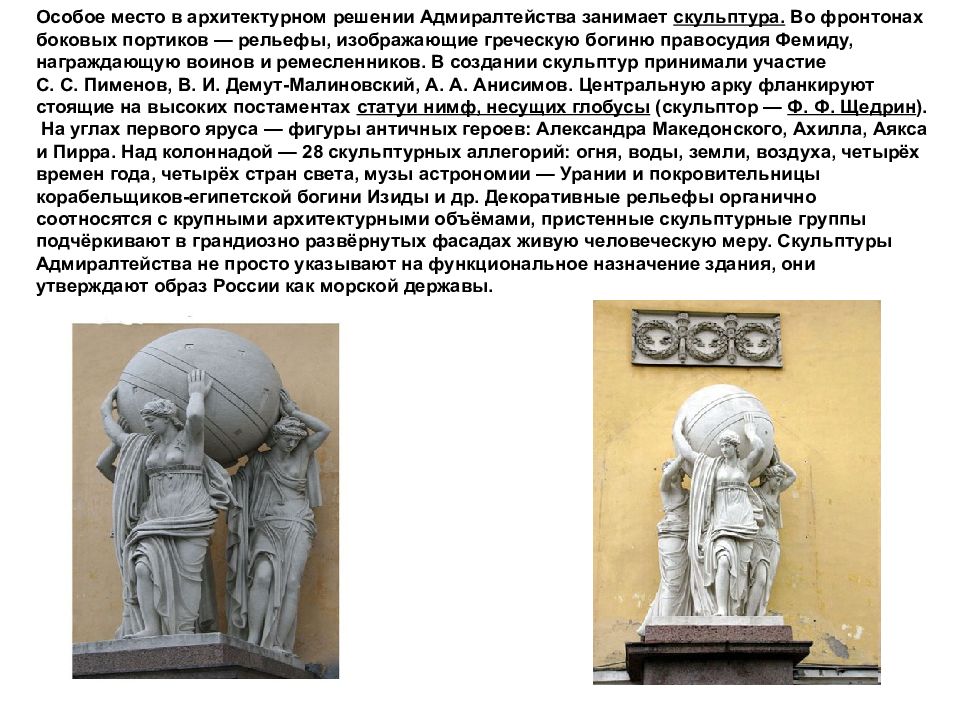

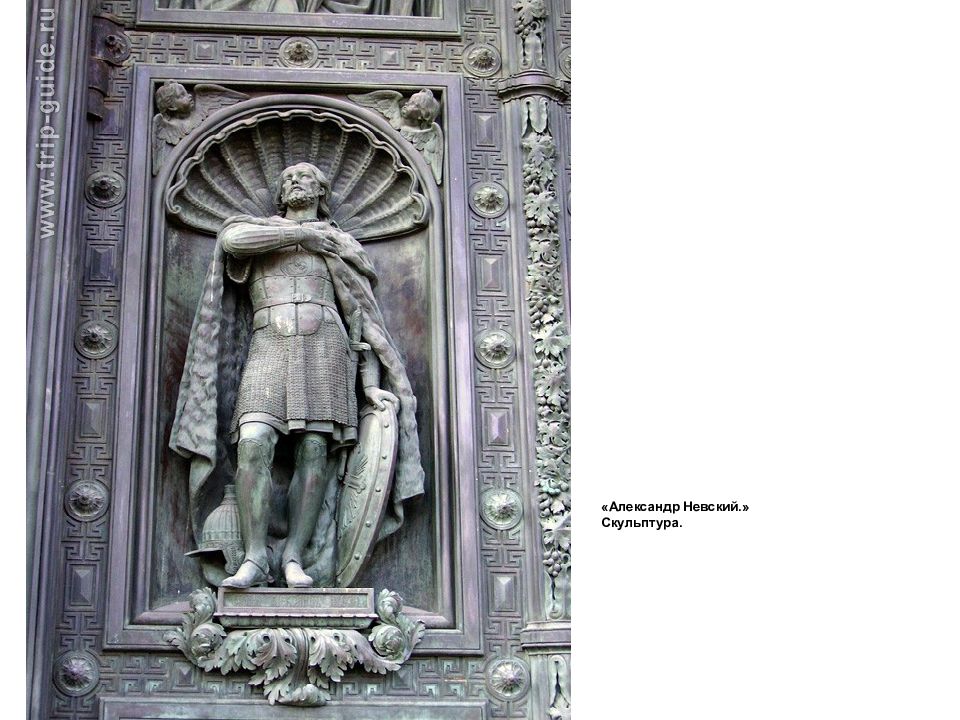

Особое место в архитектурном решении Адмиралтейства занимает скульптура. Во фронтонах боковых портиков — рельефы, изображающие греческую богиню правосудия Фемиду, награждающую воинов и ремесленников. В создании скульптур принимали участие С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский, А. А. Анисимов. Центральную арку фланкируют стоящие на высоких постаментах статуи нимф, несущих глобусы (скульптор — Ф. Ф. Щедрин ). На углах первого яруса — фигуры античных героев: Александра Македонского, Ахилла, Аякса и Пирра. Над колоннадой — 28 скульптурных аллегорий: огня, воды, земли, воздуха, четырёх времен года, четырёх стран света, музы астрономии — Урании и покровительницы корабельщиков-египетской богини Изиды и др. Декоративные рельефы органично соотносятся с крупными архитектурными объёмами, пристенные скульптурные группы подчёркивают в грандиозно развёрнутых фасадах живую человеческую меру. Скульптуры Адмиралтейства не просто указывают на функциональное назначение здания, они утверждают образ России как морской державы.

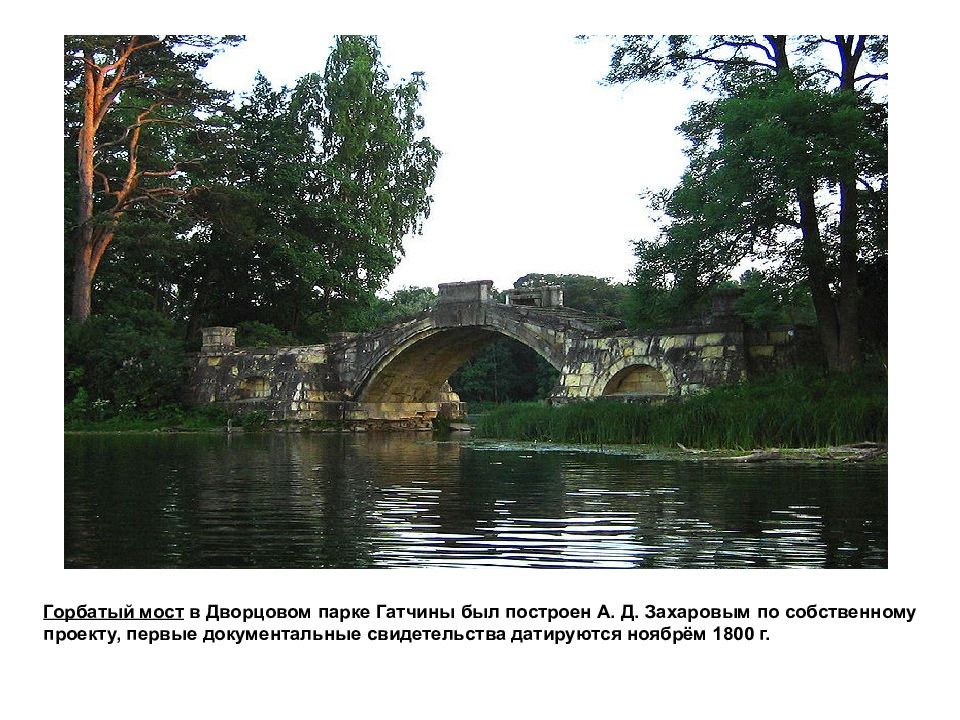

Слайд 7

Горбатый мост в Дворцовом парке Гатчины был построен А. Д. Захаровым по собственному проекту, первые документальные свидетельства датируются ноябрём 1800 г.

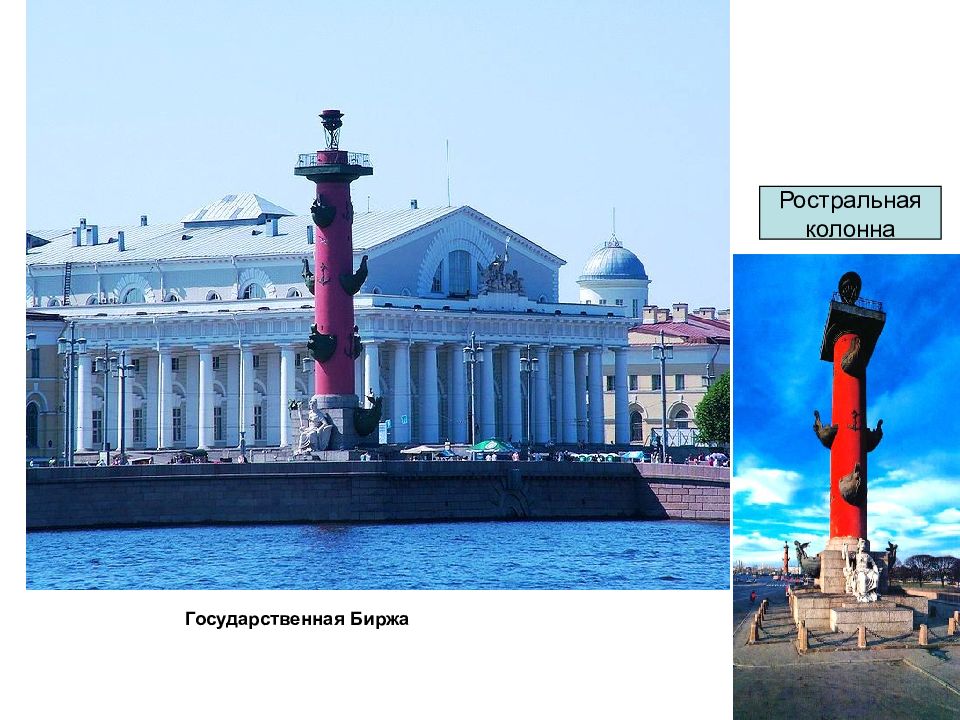

Слайд 8: Жан Франсуа Тома де Томон (1760-1813гг.) архитектор из швейцарии

Разработал проект биржи (государственного учреждения). С 1805-1810 шло строительство Биржи. Особую роль в архитектурном решении Биржи играет скульптура, напоминая о назначении сооружения. Архитектору не довелось присутствовать на открытии Биржи. В 1813 году архитектор упал с лесов, обследуя здание Большого театра. Оправиться от полученных травм он не смог, скончался 4 сентября 1813 года. Тома де Томона похоронили на Смоленском кладбище. В 1940 году его прах был перенесён в некрополь Александро-Невской лавры.

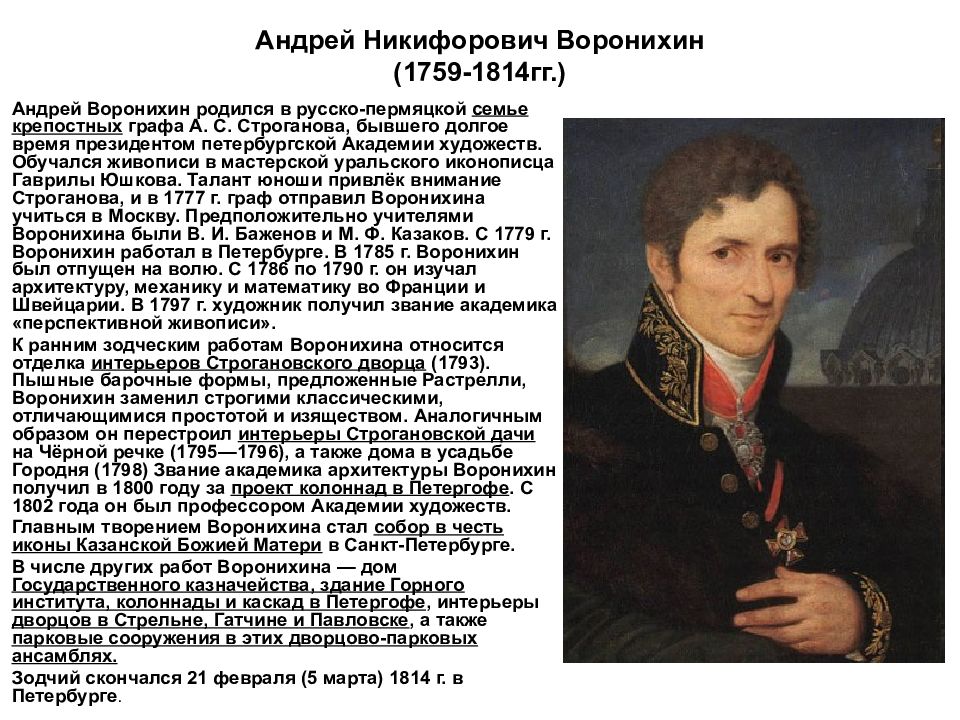

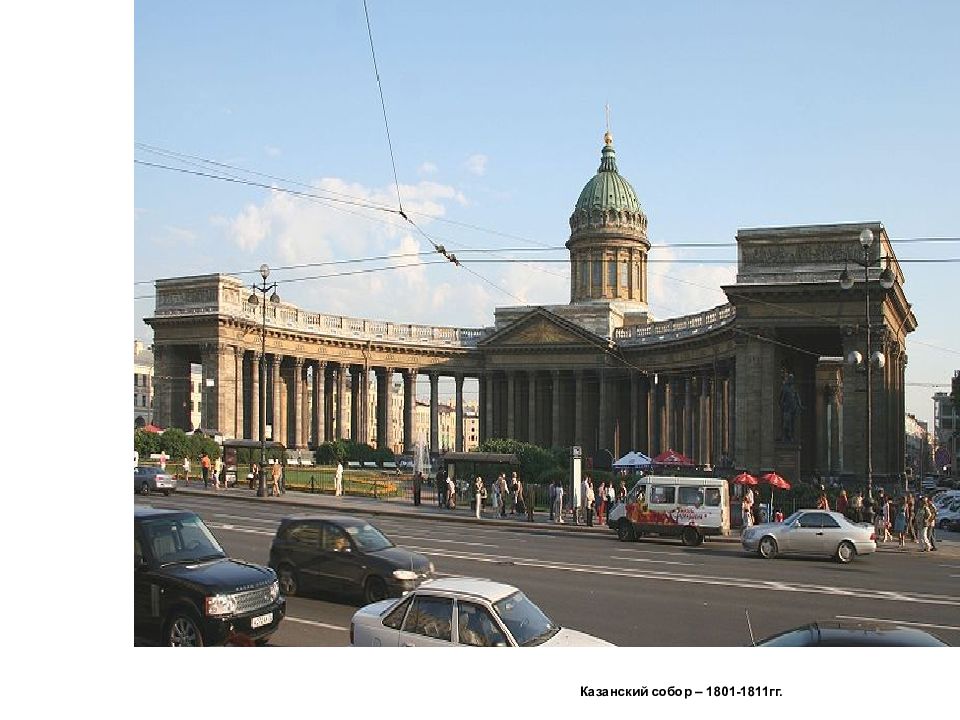

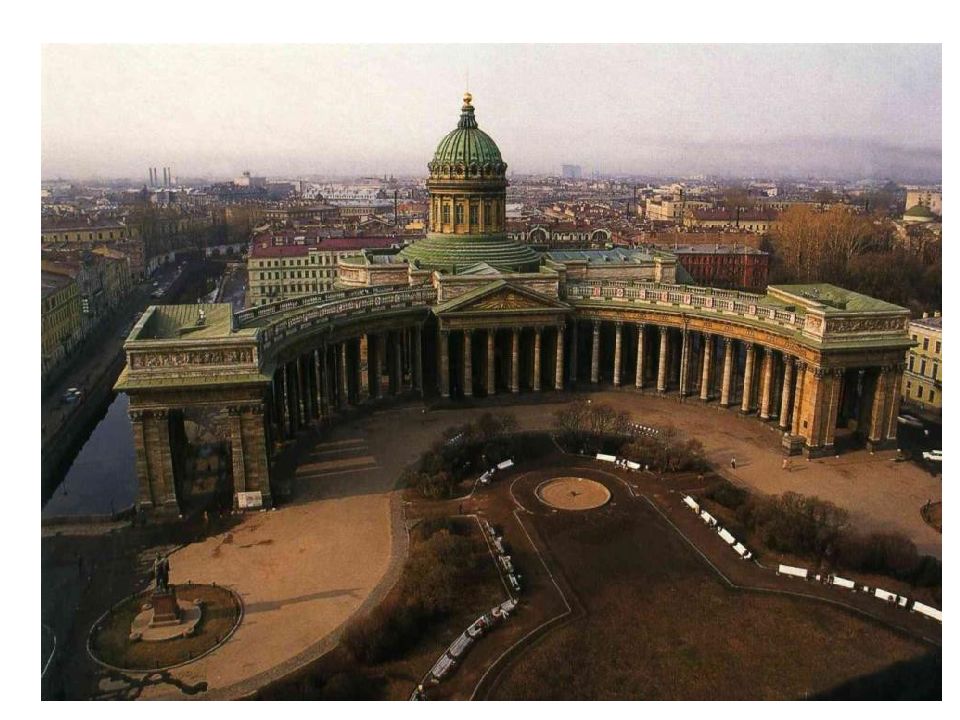

Слайд 11: Андрей Никифорович Воронихин (1759-1814гг.)

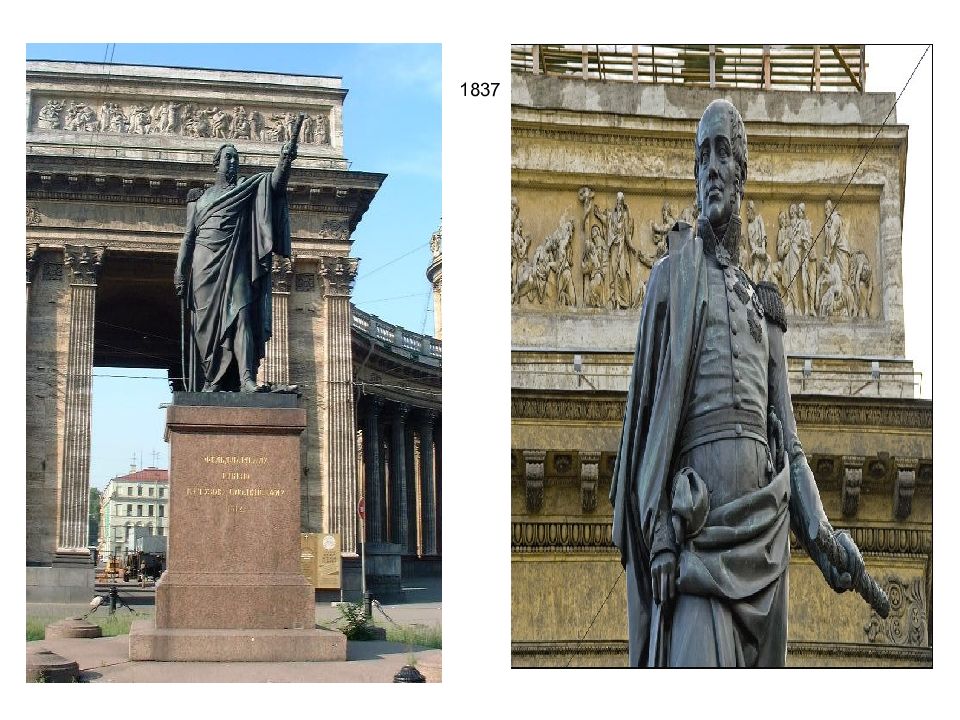

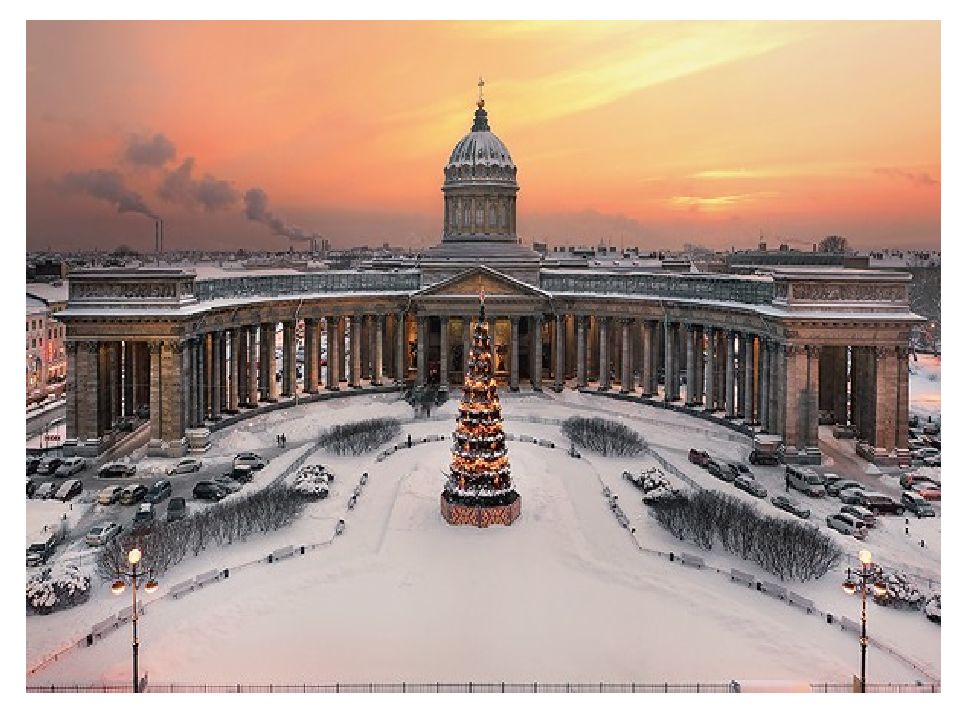

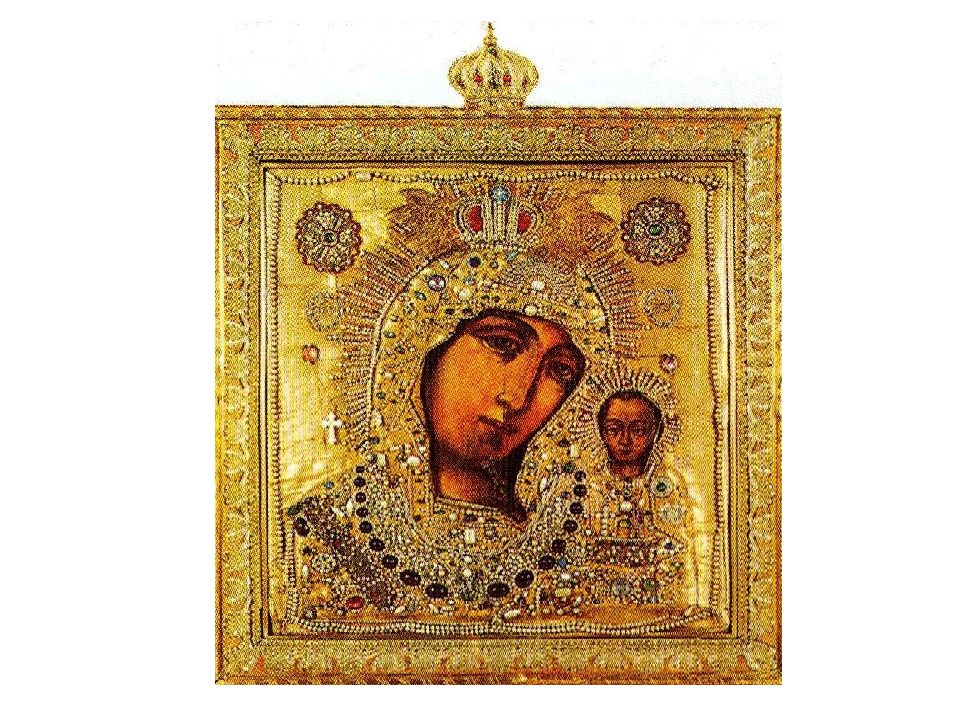

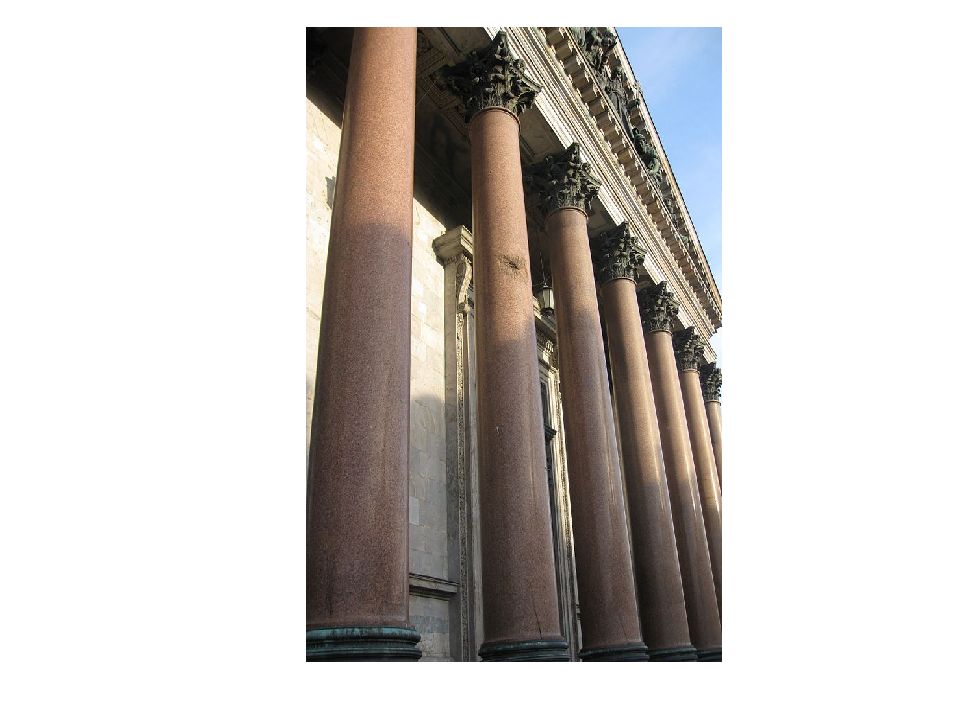

Андрей Воронихин родился в русско-пермяцкой семье крепостных графа А. С. Строганова, бывшего долгое время президентом петербургской Академии художеств. Обучался живописи в мастерской уральского иконописца Гаврилы Юшкова. Талант юноши привлёк внимание Строганова, и в 1777 г. граф отправил Воронихина учиться в Москву. Предположительно учителями Воронихина были В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. С 1779 г. Воронихин работал в Петербурге. В 1785 г. Воронихин был отпущен на волю. С 1786 по 1790 г. он изучал архитектуру, механику и математику во Франции и Швейцарии. В 1797 г. художник получил звание академика «перспективной живописи». К ранним зодческим работам Воронихина относится отделка интерьеров Строгановского дворца (1793). Пышные барочные формы, предложенные Растрелли, Воронихин заменил строгими классическими, отличающимися простотой и изяществом. Аналогичным образом он перестроил интерьеры Строгановской дачи на Чёрной речке (1795—1796), а также дома в усадьбе Городня (1798) Звание академика архитектуры Воронихин получил в 1800 году за проект колоннад в Петергофе. С 1802 года он был профессором Академии художеств. Главным творением Воронихина стал собор в честь иконы Казанской Божией Матери в Санкт-Петербурге. В числе других работ Воронихина — дом Государственного казначейства, здание Горного института, колоннады и каскад в Петергофе, интерьеры дворцов в Стрельне, Гатчине и Павловске, а также парковые сооружения в этих дворцово-парковых ансамблях. Зодчий скончался 21 февраля (5 марта) 1814 г. в Петербурге.

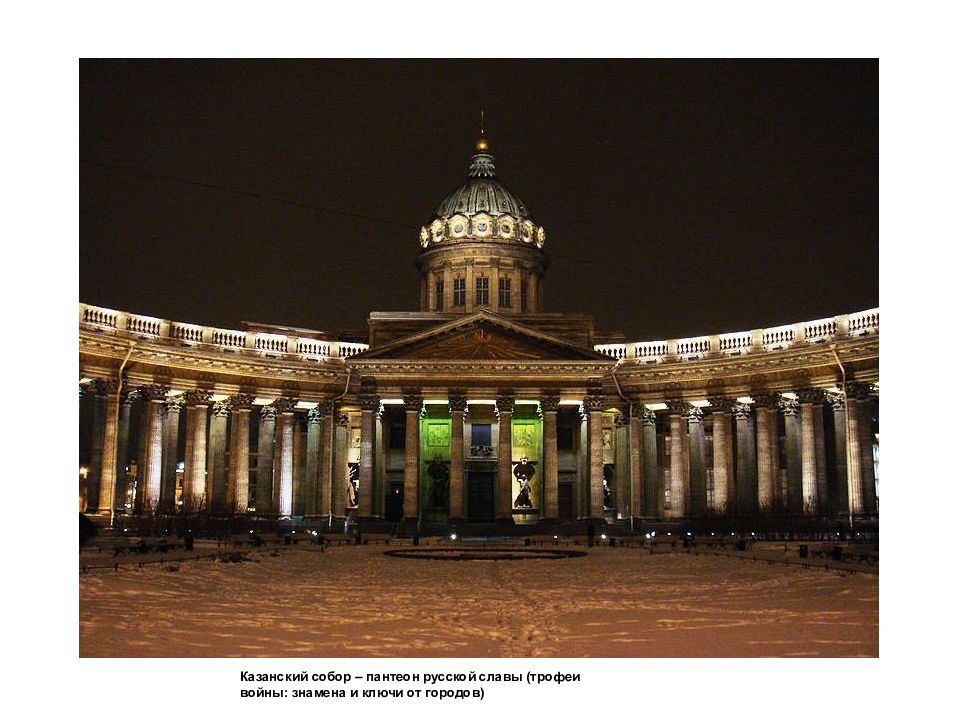

Слайд 14

Казанский собор – пантеон русской славы (трофеи войны: знамена и ключи от городов)

Слайд 22

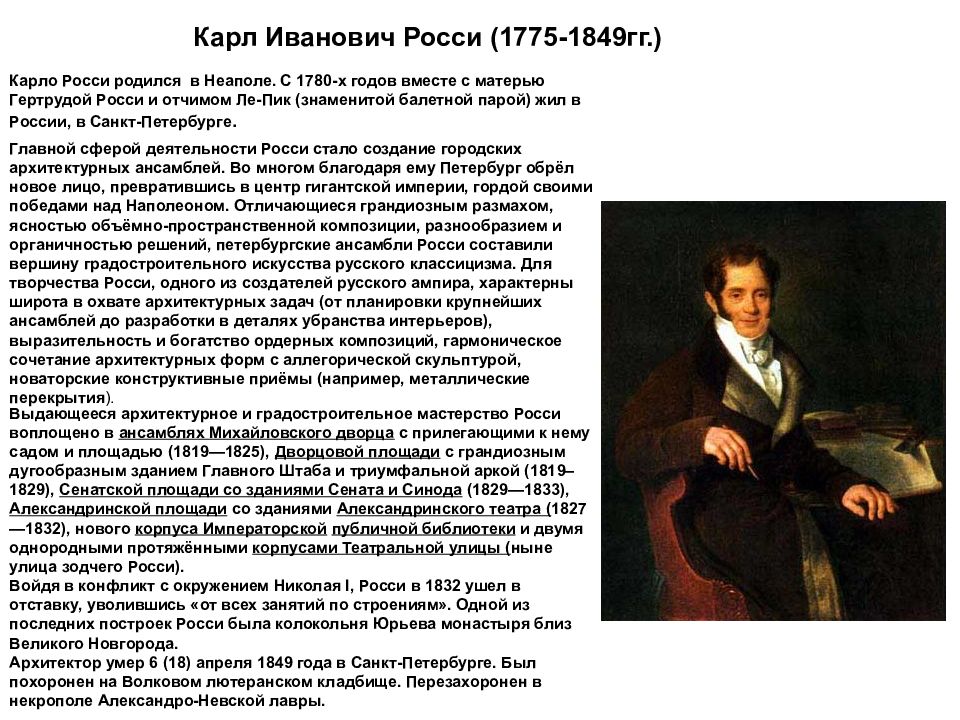

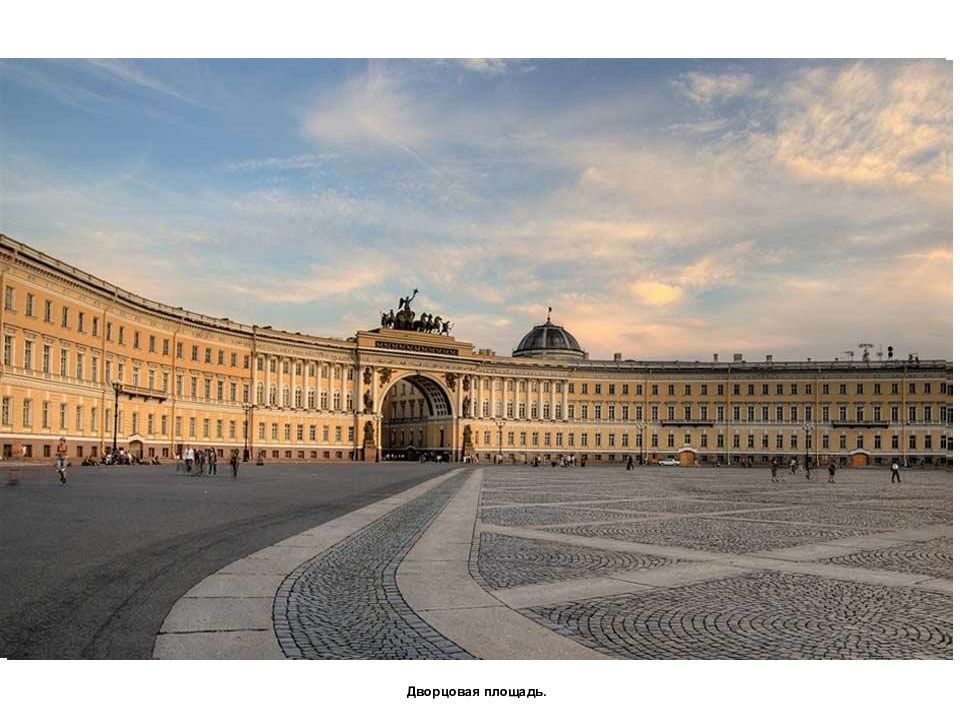

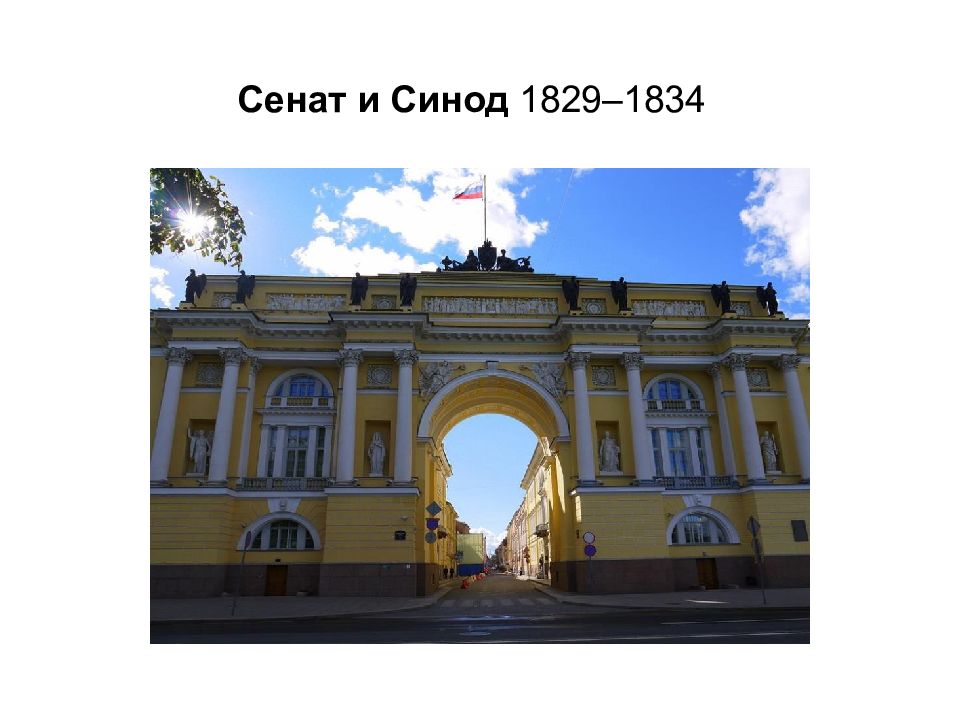

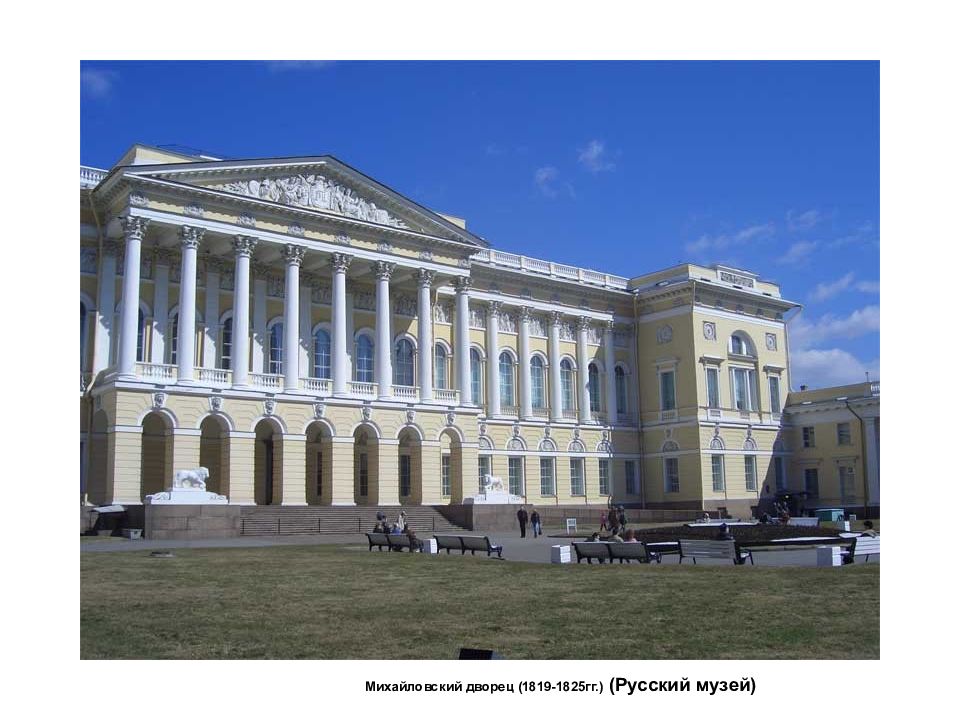

Карло Росси родился в Неаполе. С 1780-х годов вместе с матерью Гертрудой Росси и отчимом Ле-Пик (знаменитой балетной парой) жил в России, в Санкт-Петербурге. Карл Иванович Росси (1775-1849гг.) Главной сферой деятельности Росси стало создание городских архитектурных ансамблей. Во многом благодаря ему Петербург обрёл новое лицо, превратившись в центр гигантской империи, гордой своими победами над Наполеоном. Отличающиеся грандиозным размахом, ясностью объёмно-пространственной композиции, разнообразием и органичностью решений, петербургские ансамбли Росси составили вершину градостроительного искусства русского классицизма. Для творчества Росси, одного из создателей русского ампира, характерны широта в охвате архитектурных задач (от планировки крупнейших ансамблей до разработки в деталях убранства интерьеров), выразительность и богатство ордерных композиций, гармоническое сочетание архитектурных форм с аллегорической скульптурой, новаторские конструктивные приёмы (например, металлические перекрытия ). Выдающееся архитектурное и градостроительное мастерство Росси воплощено в ансамблях Михайловского дворца с прилегающими к нему садом и площадью (1819—1825), Дворцовой площади с грандиозным дугообразным зданием Главного Штаба и триумфальной аркой (1819–1829), Сенатской площади со зданиями Сената и Синода (1829—1833), Александринской площади со зданиями Александринского театра ( 1827—1832), нового корпуса Императорской публичной библиотеки и двумя однородными протяжёнными корпусами Театральной улицы ( ныне улица зодчего Росси). Войдя в конфликт с окружением Николая I, Росси в 1832 ушел в отставку, уволившись «от всех занятий по строениям». Одной из последних построек Росси была колокольня Юрьева монастыря близ Великого Новгорода. Архитектор умер 6 (18) апреля 1849 года в Санкт-Петербурге. Был похоронен на Волковом лютеранском кладбище. Перезахоронен в некрополе Александро-Невской лавры.

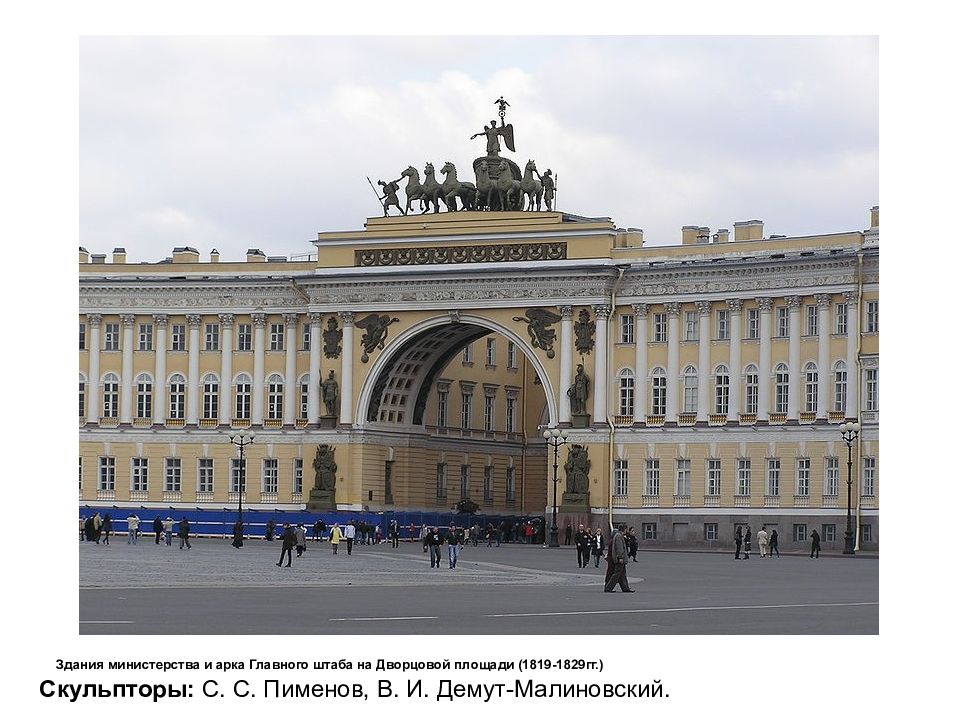

Слайд 23

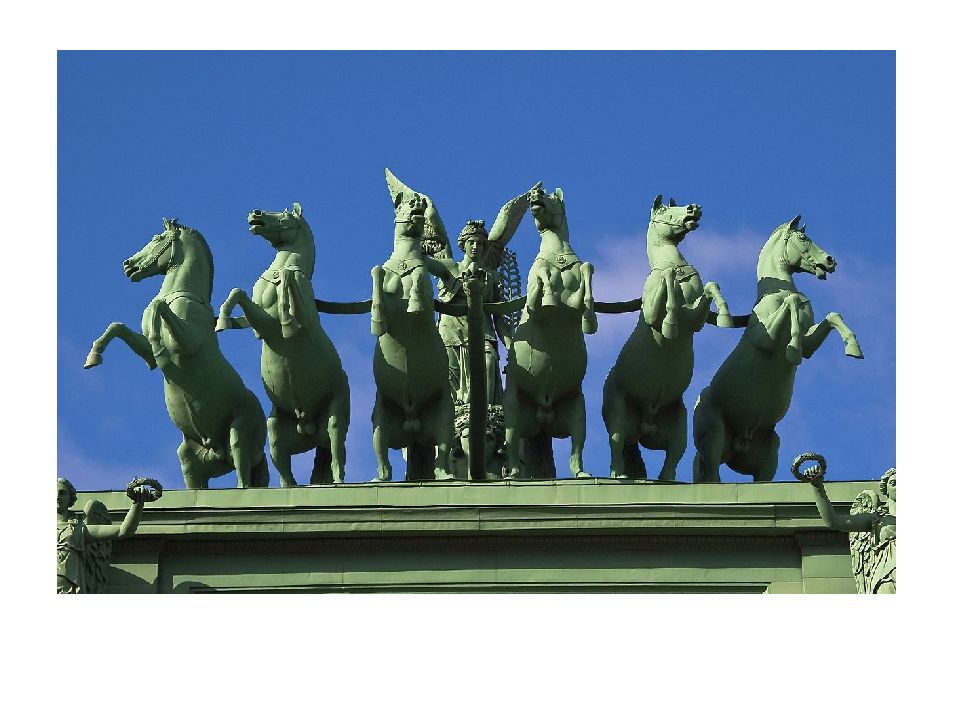

Здания министерства и арка Главного штаба на Дворцовой площади (1819-1829гг.) Скульпторы: С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский.

Слайд 28: Александринка

Русский театр для представлений трагедий и комедий, Александри́нский театр (он же Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина) Архитектурный стиль: ампир Дополнительно : Скульптурное оформление В. И. Демут-Малиновский. Инженерные работы М. Е. Кларк Александринка

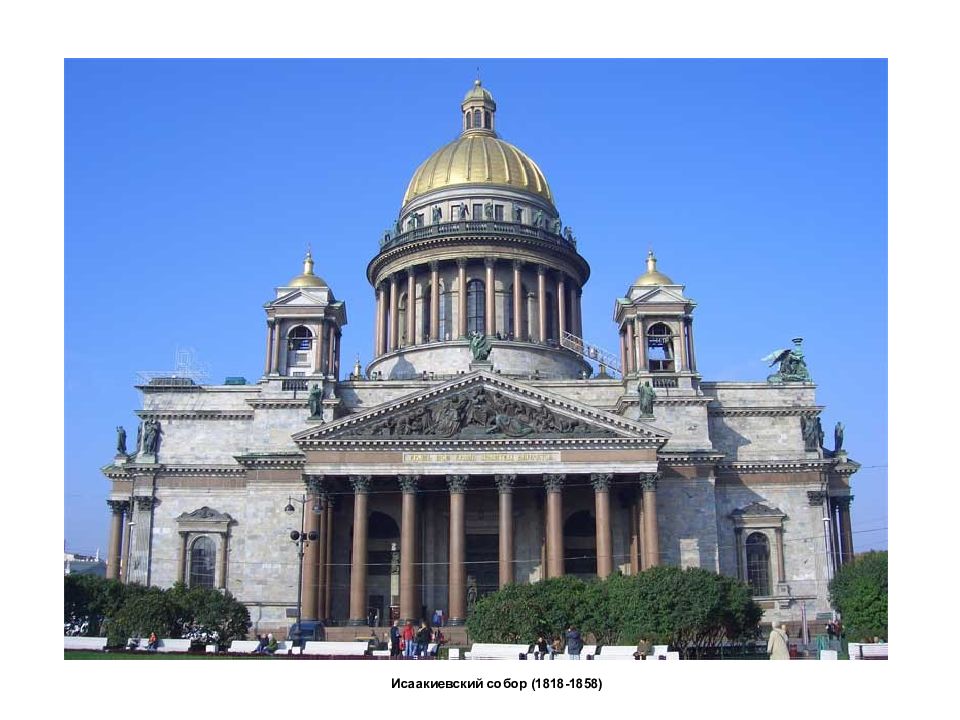

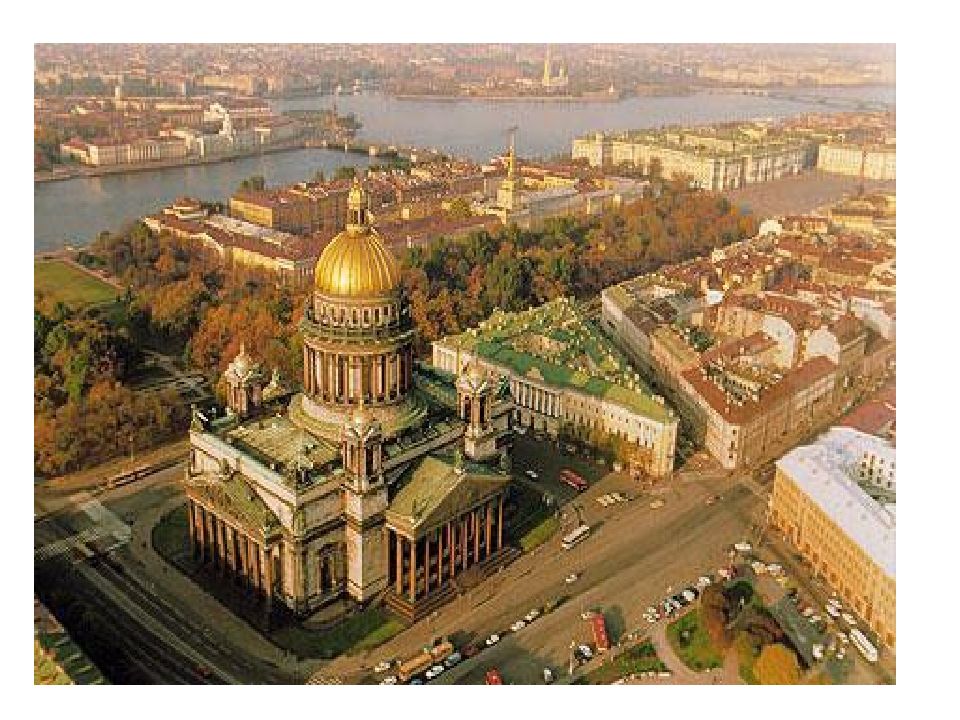

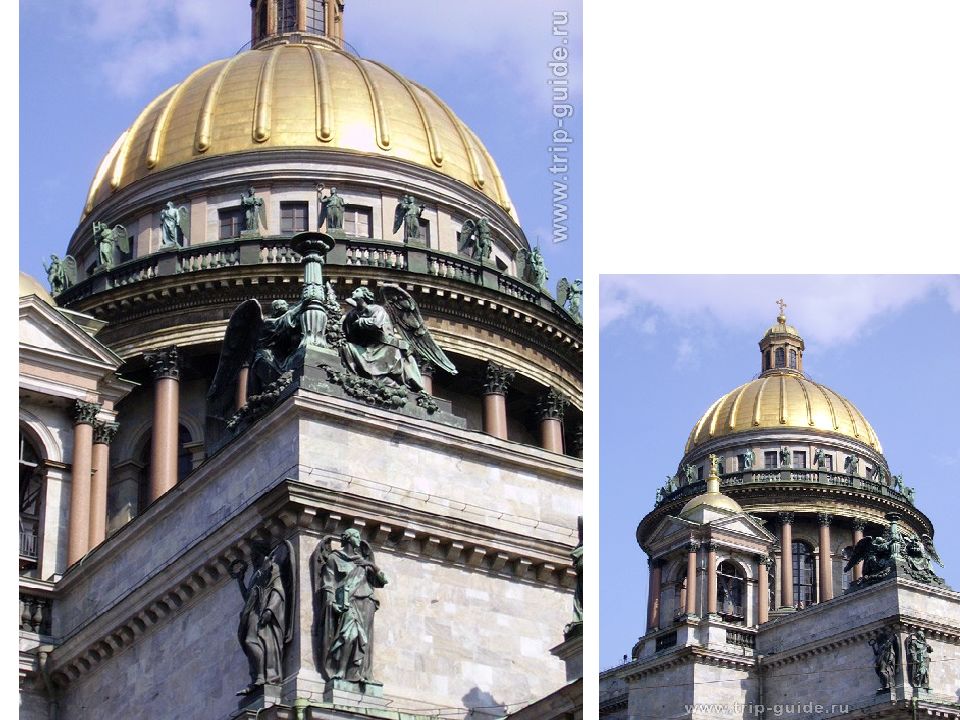

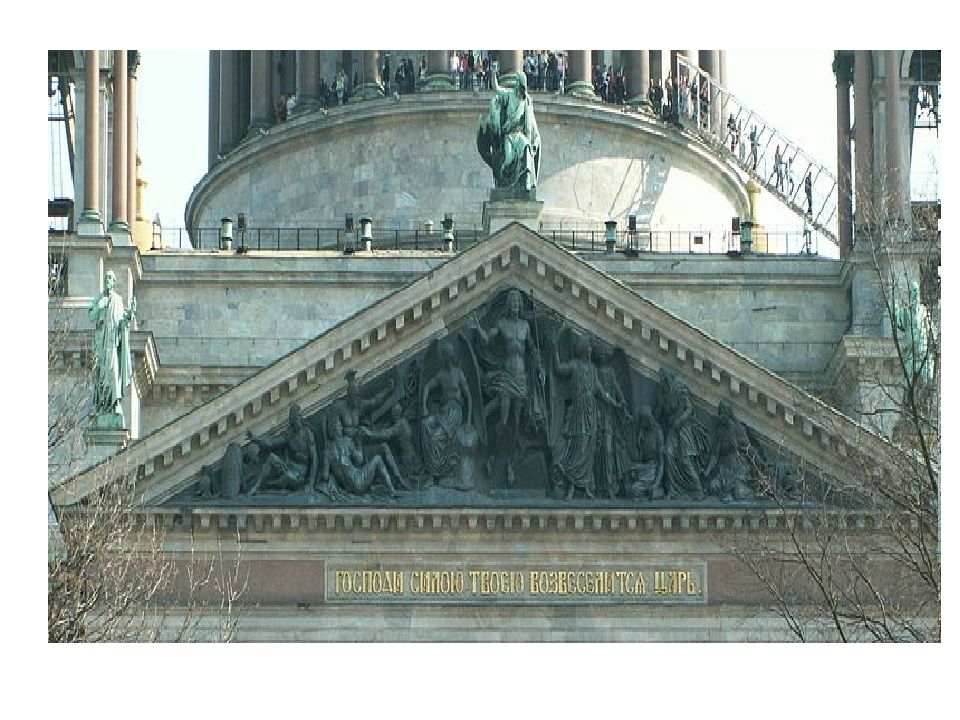

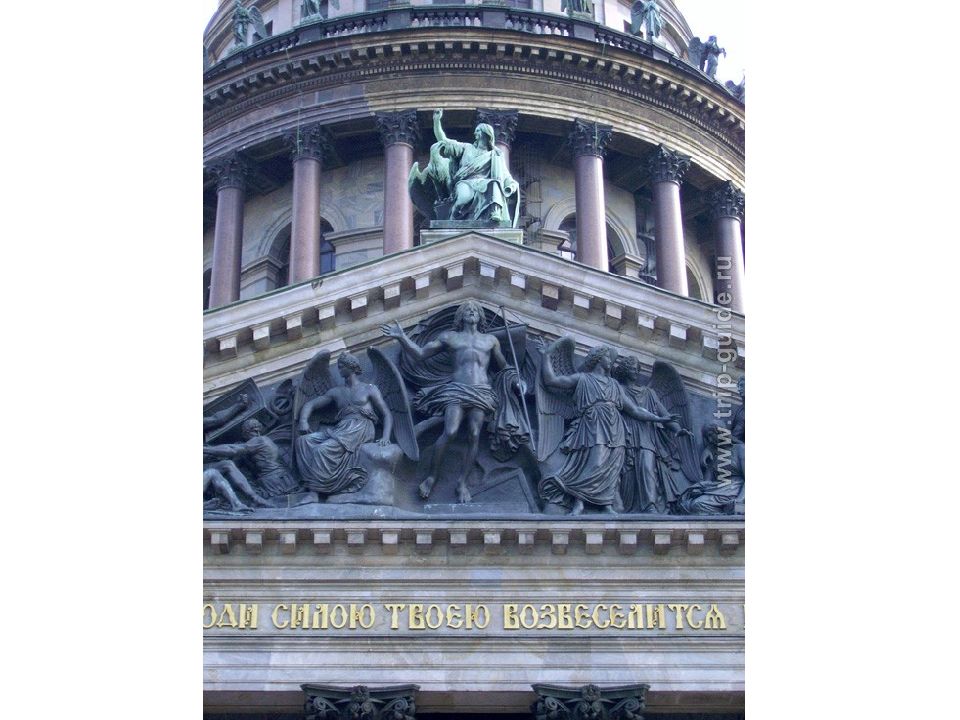

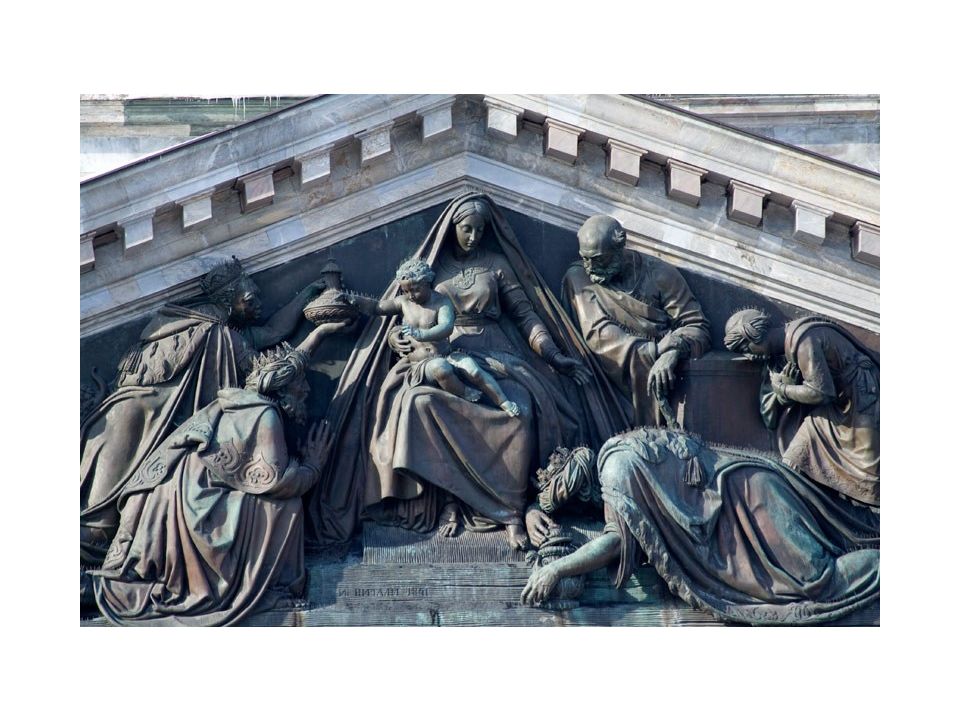

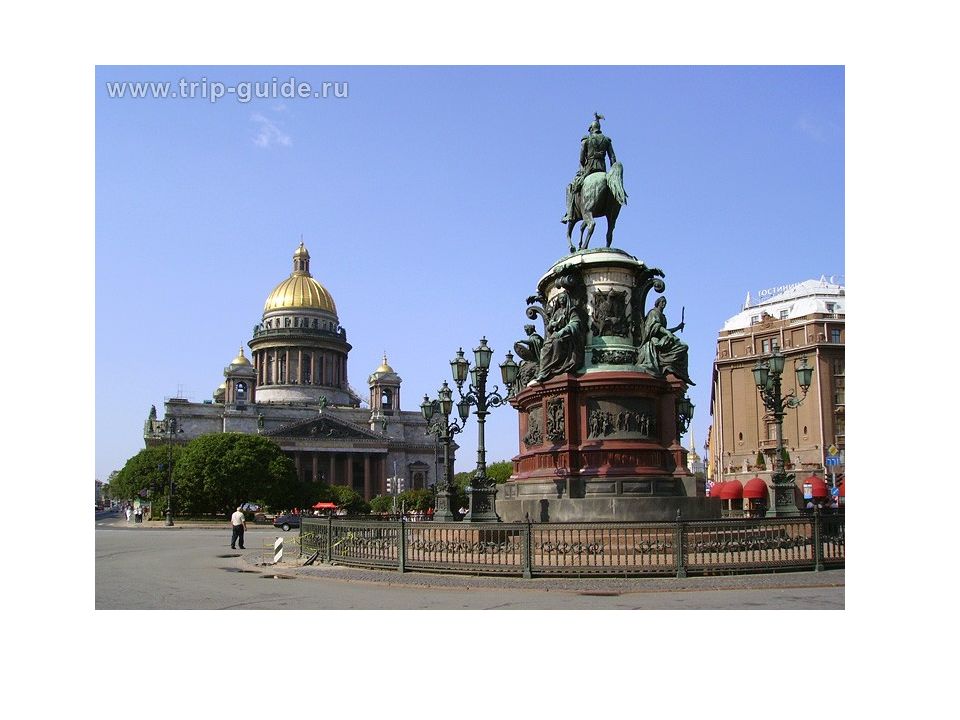

Слайд 31: Огюст де Монферран (1786-1858гг.)

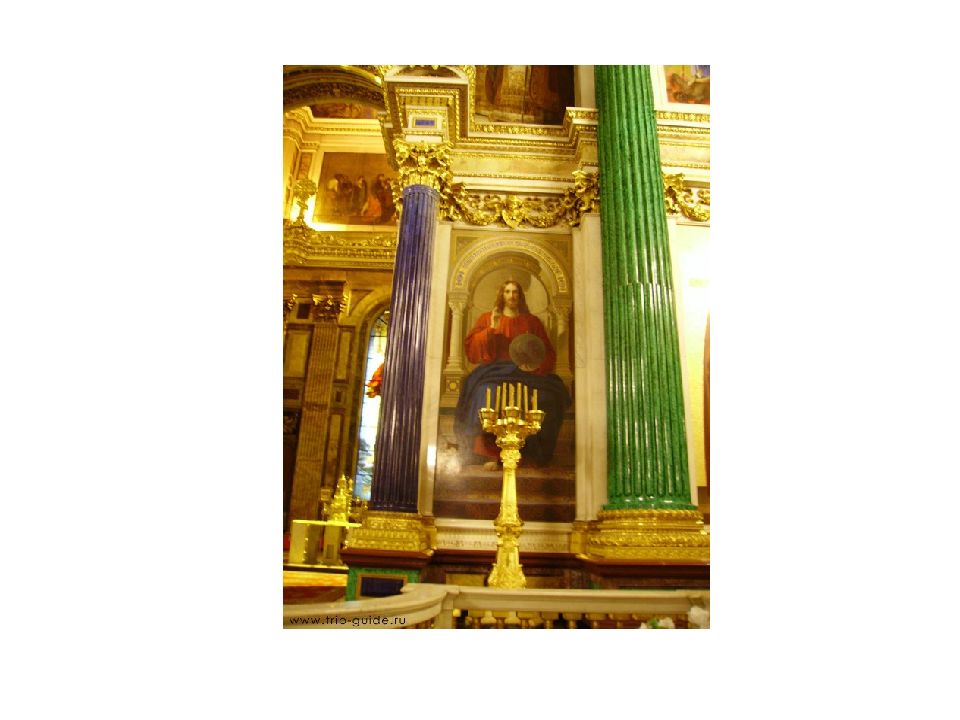

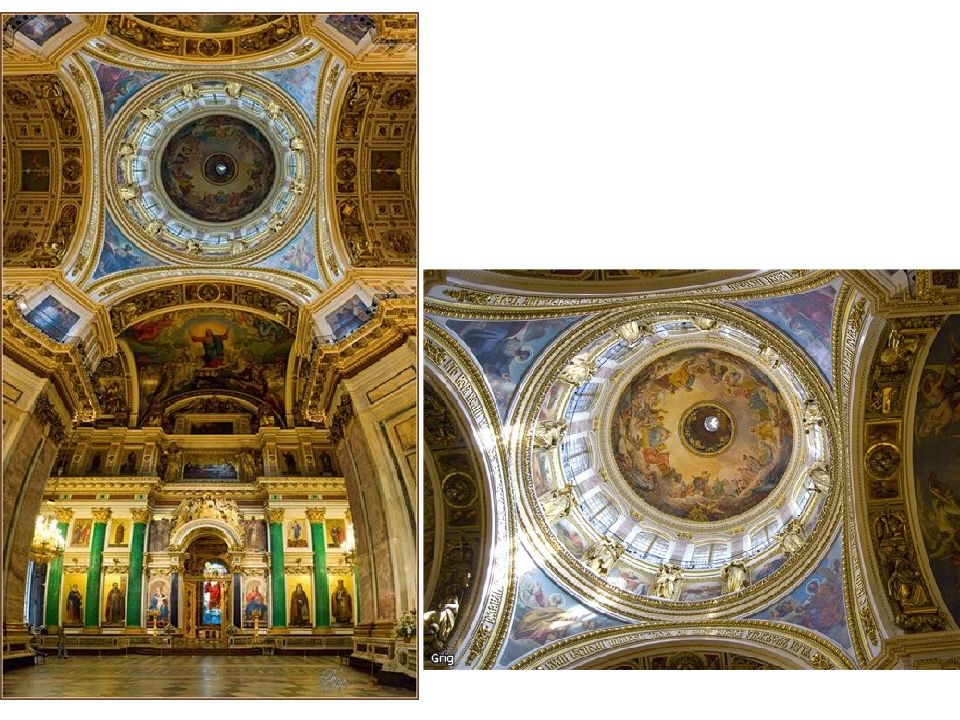

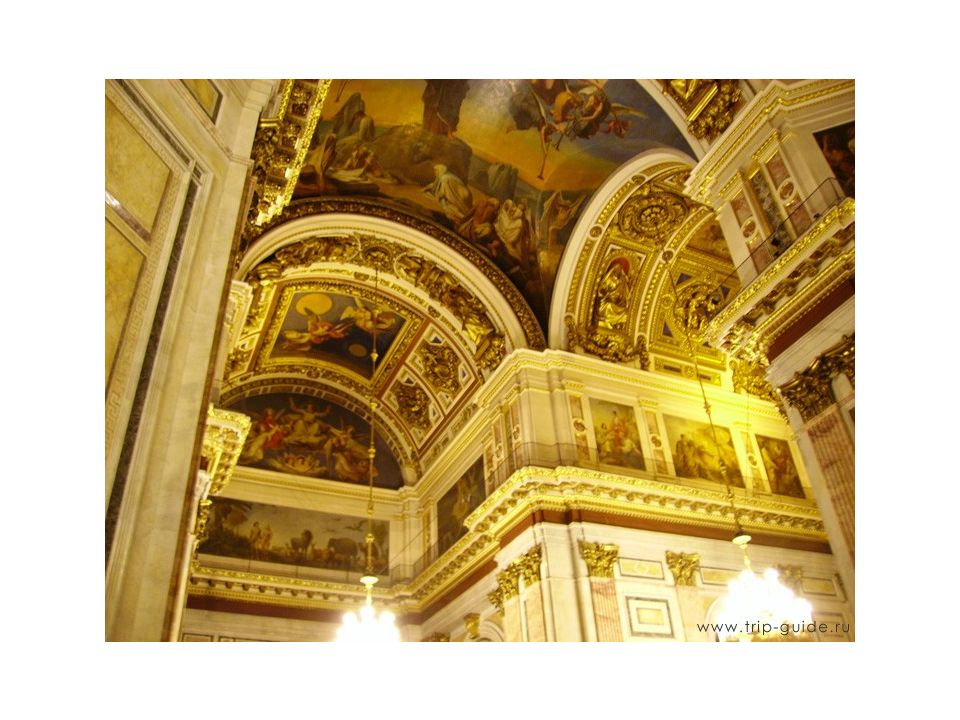

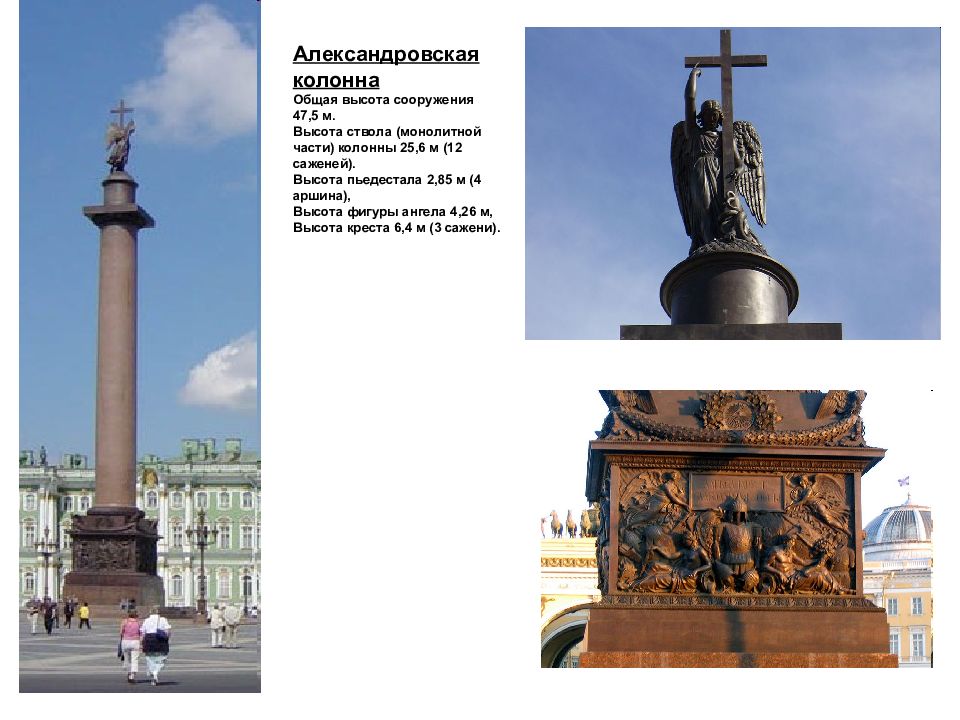

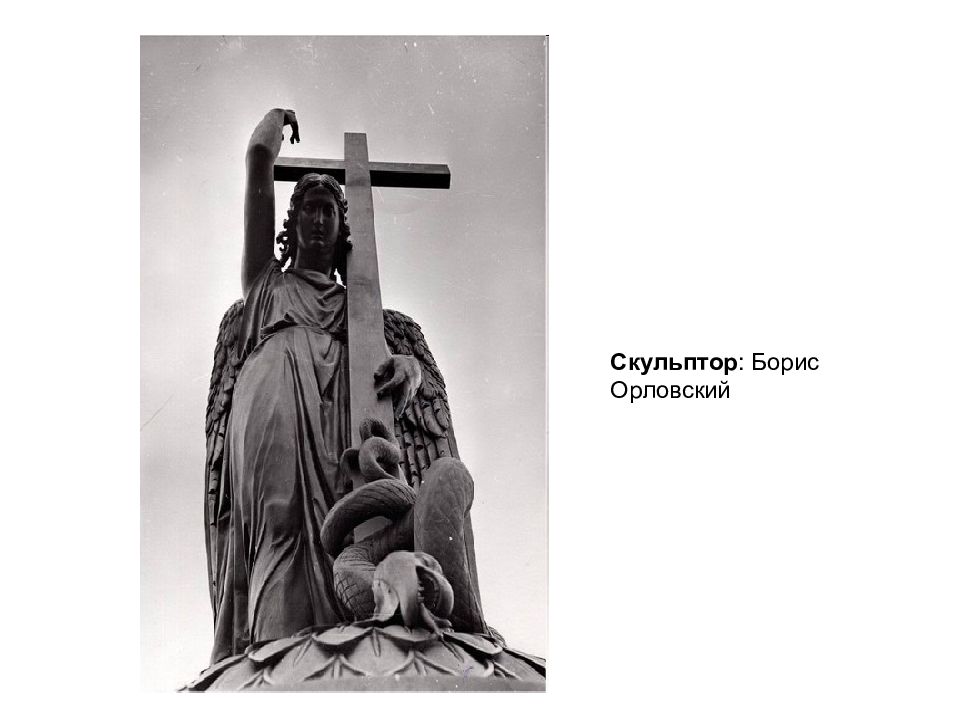

В 1816, будучи рекомендован князю П. М. Волконскому, прибыл в Петербург и получил место архитектора при Кабинете Александра I. Первой его постройкой в российской столице был дом князя Лобанова-Ростовского на Адмиралтейском проспекте (позже в нём разместилось военное министерство). Проект Монферрана по перестройке Исаакиевского собора более других понравился Александру I, и он утвердил его 20 февраля 1818 года. Строительство велось в течение 40 лет и было завершено уже во время правления Александра II. Кроме постройки Исаакиевского собора, он оставил память по себе в России воздвижением в 1829 году Александровской колонны в Санкт-Петербурге и поднятием из земли на прочный фундамент Царя-Колокола в Москве в 1836 году. Последним произведением Монферрана был проект петербургского монумента императора Николая I, который, однако, он не успел достроить, и который был окончен архитектором Д. Е. Ефимовым Огюст Монферран был одарён в различных направлениях изобразительного искусства. Художественная часть первоначального проекта Александровской колонны превосходно выполнена акварельной техникой и свидетельствует о высоком мастерстве Монферрана в этой области. Этот эскиз находится в настоящее время в библиотеке Института инженеров путей сообщения. Похоронен на кладбище Монмартр в Париже, рядом с могилой матери. (Анри́ Луи́ Огю́ст Рика́р де Монферра́н)

Слайд 52

Александровская колонна Общая высота сооружения 47,5 м. Высота ствола (монолитной части) колонны 25,6 м (12 саженей). Высота пьедестала 2,85 м (4 аршина), Высота фигуры ангела 4,26 м, Высота креста 6,4 м (3 сажени).

Слайд 63: Нарвские триумфальные ворота

В.П. Стасов (П.Клодт, В.И. Демут-Малиновский)

Слайд 65

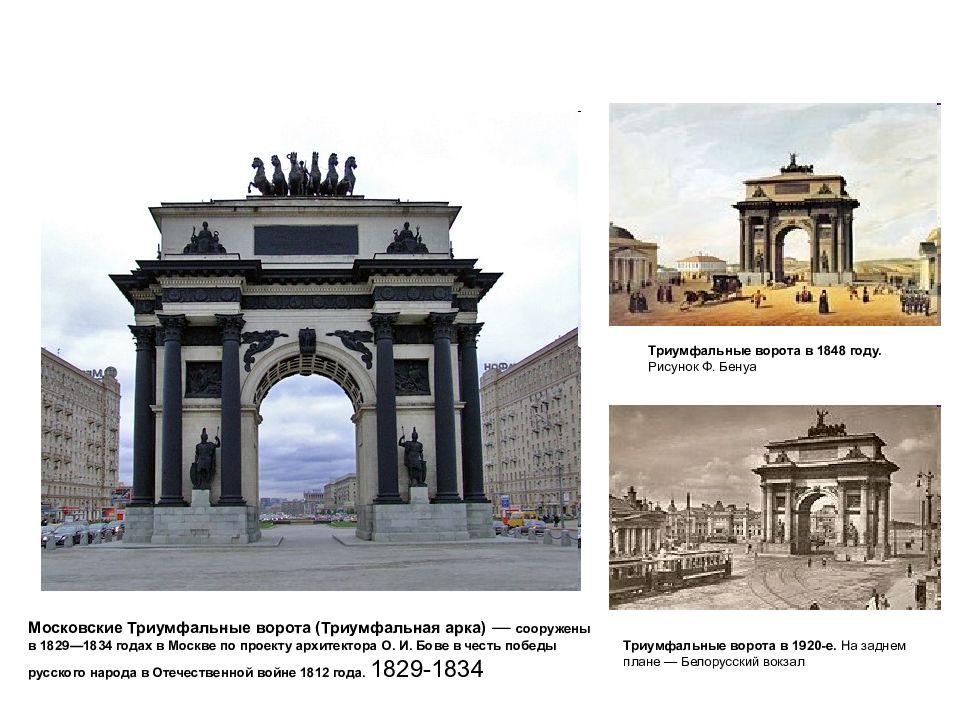

Триумфальные ворота в 1848 году. Рисунок Ф. Бенуа Триумфальные ворота в 1920-е. На заднем плане — Белорусский вокзал Московские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) — сооружены в 1829—1834 годах в Москве по проекту архитектора О. И. Бове в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. 1829-1834

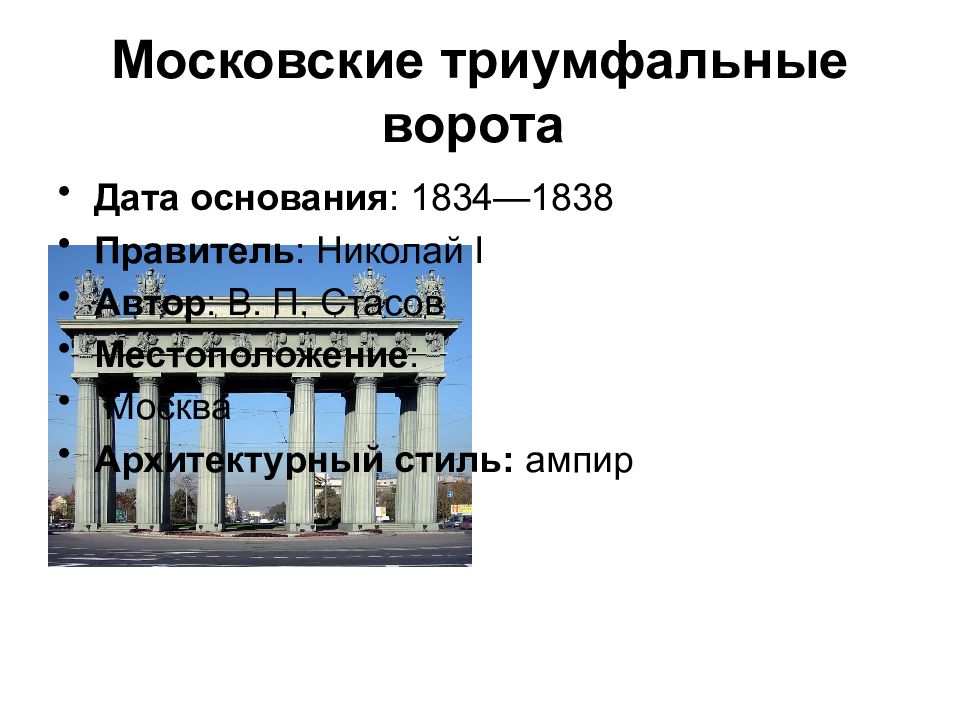

Слайд 66: Московские триумфальные ворота

Дата основания : 1834—1838 Правитель : Николай I Автор : В. П. Стасов Местоположение : Москва Архитектурный стиль: ампир

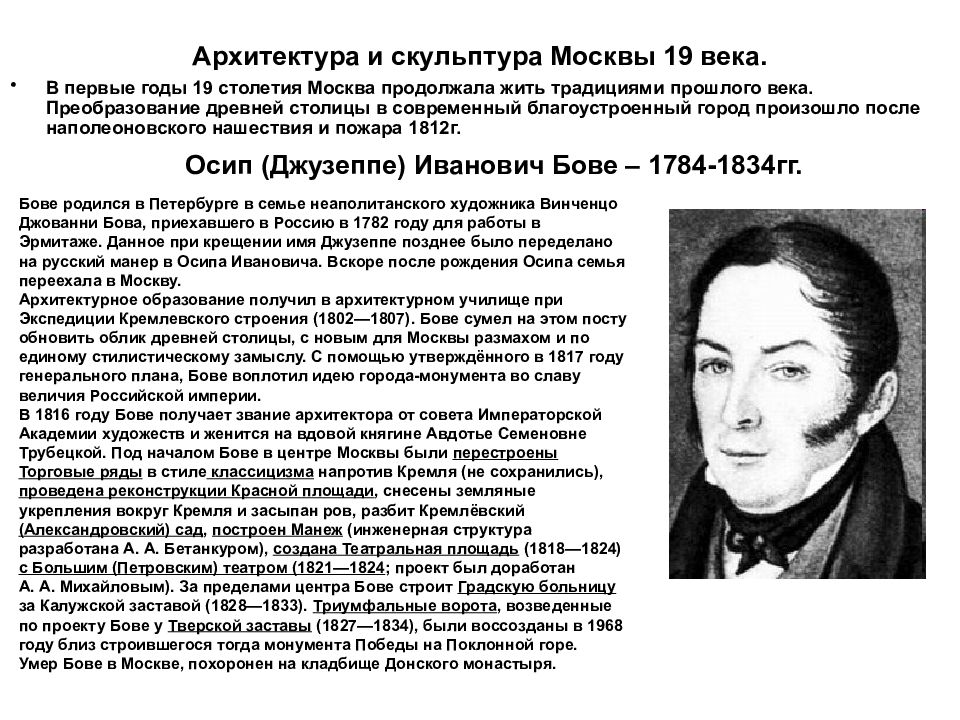

Слайд 67: Архитектура и скульптура Москвы 19 века

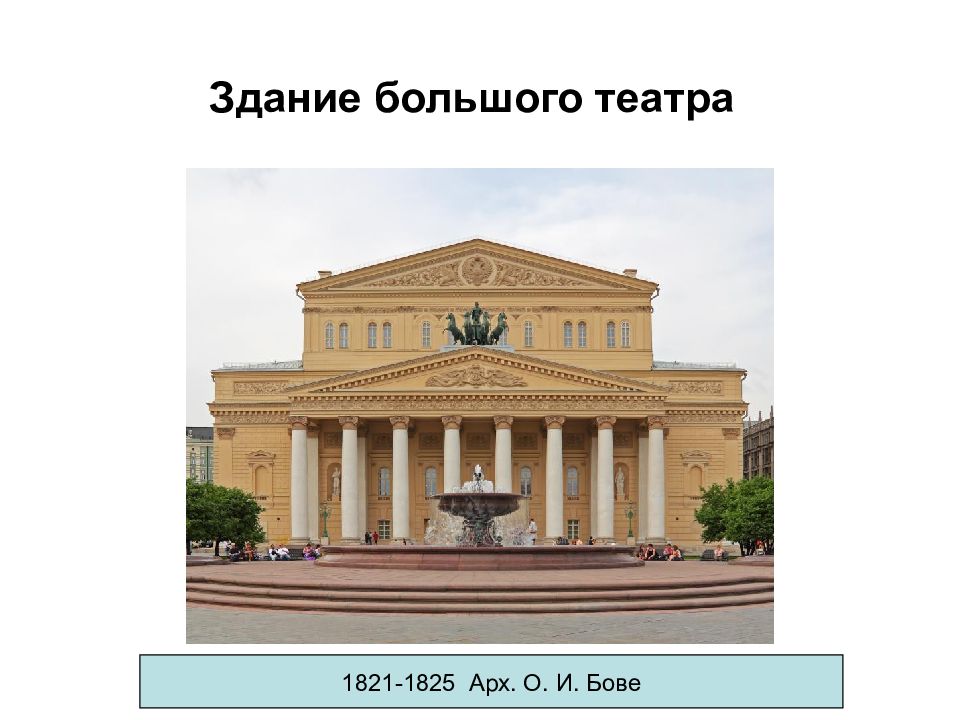

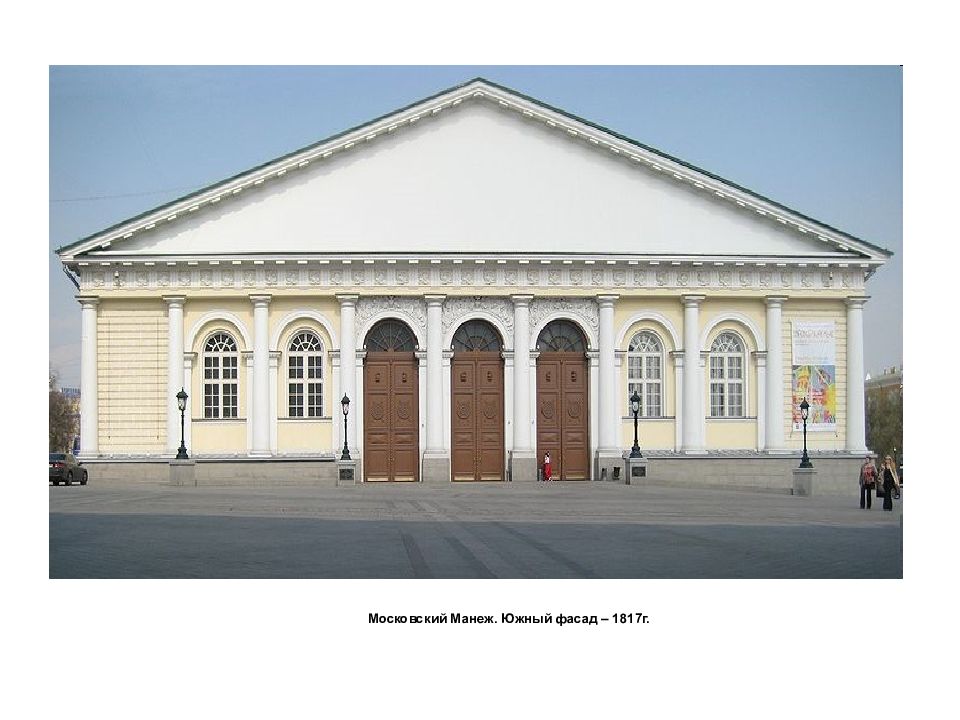

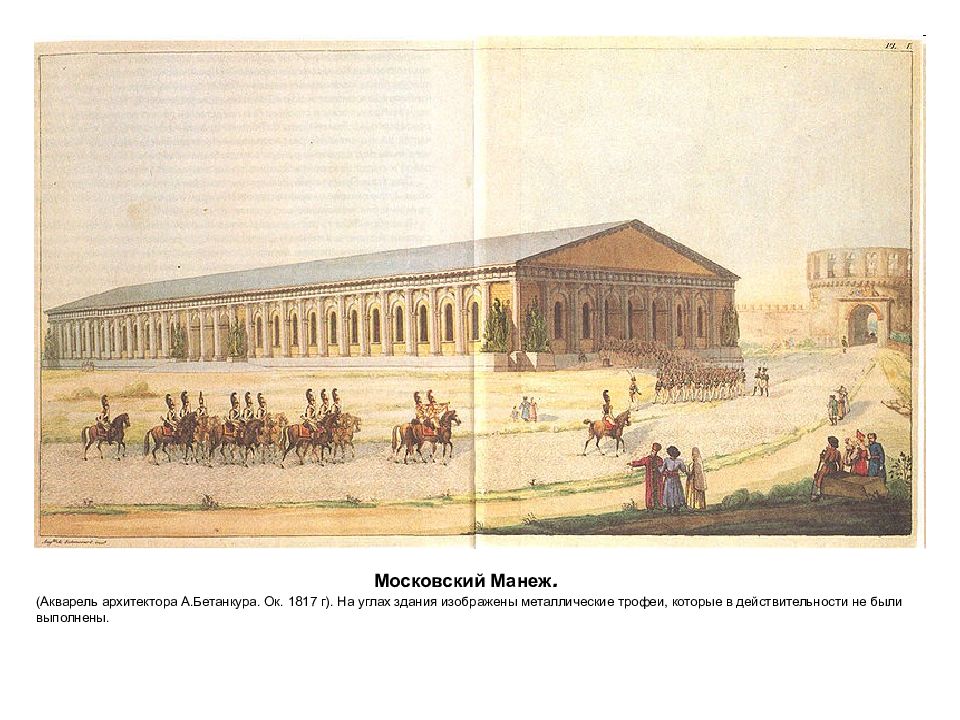

В первые годы 19 столетия Москва продолжала жить традициями прошлого века. Преобразование древней столицы в современный благоустроенный город произошло после наполеоновского нашествия и пожара 1812г. Осип (Джузеппе) Иванович Бове – 1784-1834гг. Бове родился в Петербурге в семье неаполитанского художника Винченцо Джованни Бова, приехавшего в Россию в 1782 году для работы в Эрмитаже. Данное при крещении имя Джузеппе позднее было переделано на русский манер в Осипа Ивановича. Вскоре после рождения Осипа семья переехала в Москву. Архитектурное образование получил в архитектурном училище при Экспедиции Кремлевского строения (1802—1807). Бове сумел на этом посту обновить облик древней столицы, с новым для Москвы размахом и по единому стилистическому замыслу. С помощью утверждённого в 1817 году генерального плана, Бове воплотил идею города-монумента во славу величия Российской империи. В 1816 году Бове получает звание архитектора от совета Императорской Академии художеств и женится на вдовой княгине Авдотье Семеновне Трубецкой. Под началом Бове в центре Москвы были перестроены Торговые ряды в стиле классицизма напротив Кремля (не сохранились), проведена реконструкции Красной площади, снесены земляные укрепления вокруг Кремля и засыпан ров, разбит Кремлёвский (Александровский) сад, построен Манеж (инженерная структура разработана А. А. Бетанкуром), создана Театральная площадь (1818—1824) с Большим (Петровским) театром (1821—1824 ; проект был доработан А. А. Михайловым). За пределами центра Бове строит Градскую больницу за Калужской заставой (1828—1833). Триумфальные ворота, возведенные по проекту Бове у Тверской заставы (1827—1834), были воссозданы в 1968 году близ строившегося тогда монумента Победы на Поклонной горе. Умер Бове в Москве, похоронен на кладбище Донского монастыря.

Слайд 69

Московский Манеж. (Акварель архитектора А.Бетанкура. Ок. 1817 г). На углах здания изображены металлические трофеи, которые в действительности не были выполнены.

Слайд 70

Театральная площадь ( в 1820-е годы Петровская площадь, в 1919—1991 площадь Свердлова ) — площадь в центре Москвы.

Слайд 71

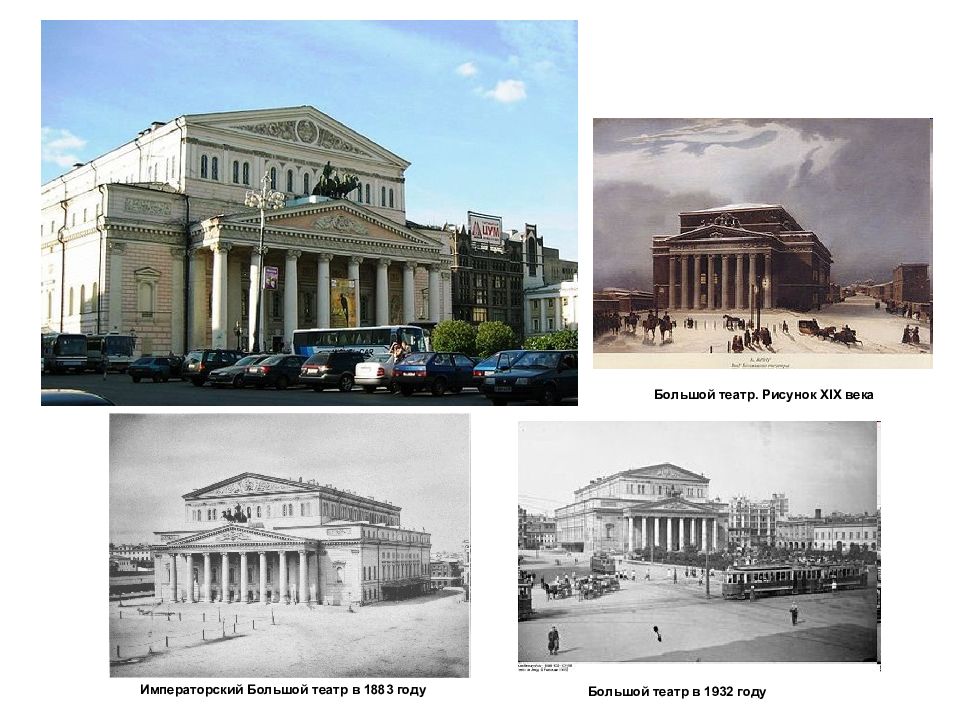

Большой театр. Рисунок XIX века Императорский Большой театр в 1883 году Большой театр в 1932 году

Слайд 72

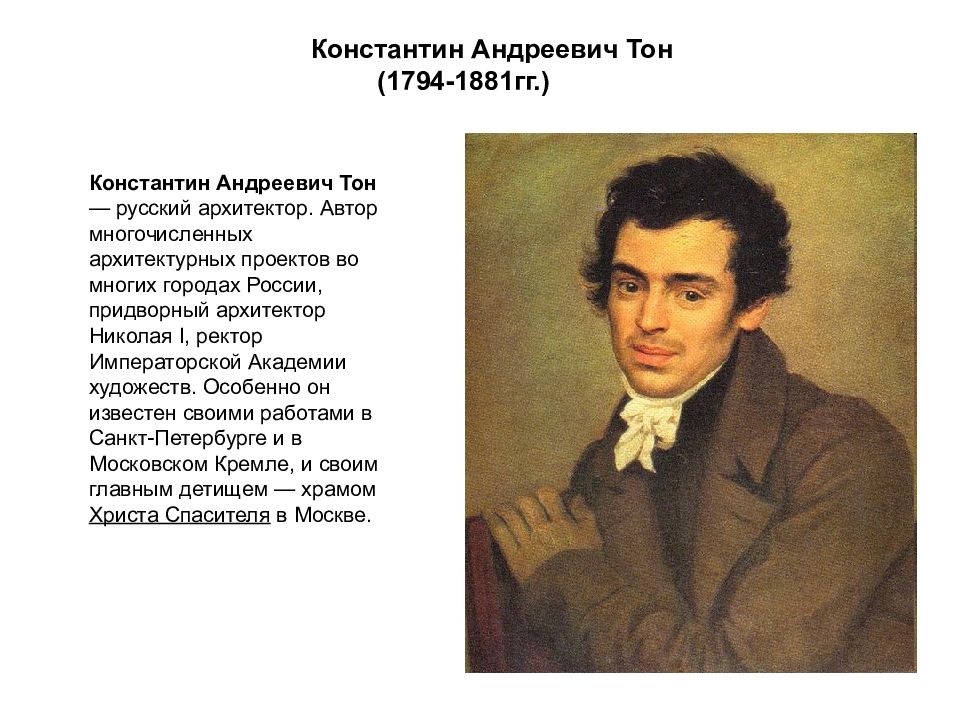

Константин Андреевич Тон — русский архитектор. Автор многочисленных архитектурных проектов во многих городах России, придворный архитектор Николая I, ректор Императорской Академии художеств. Особенно он известен своими работами в Санкт-Петербурге и в Московском Кремле, и своим главным детищем — храмом Христа Спасителя в Москве. Константин Андреевич Тон (1794-1881гг.)

Слайд 73

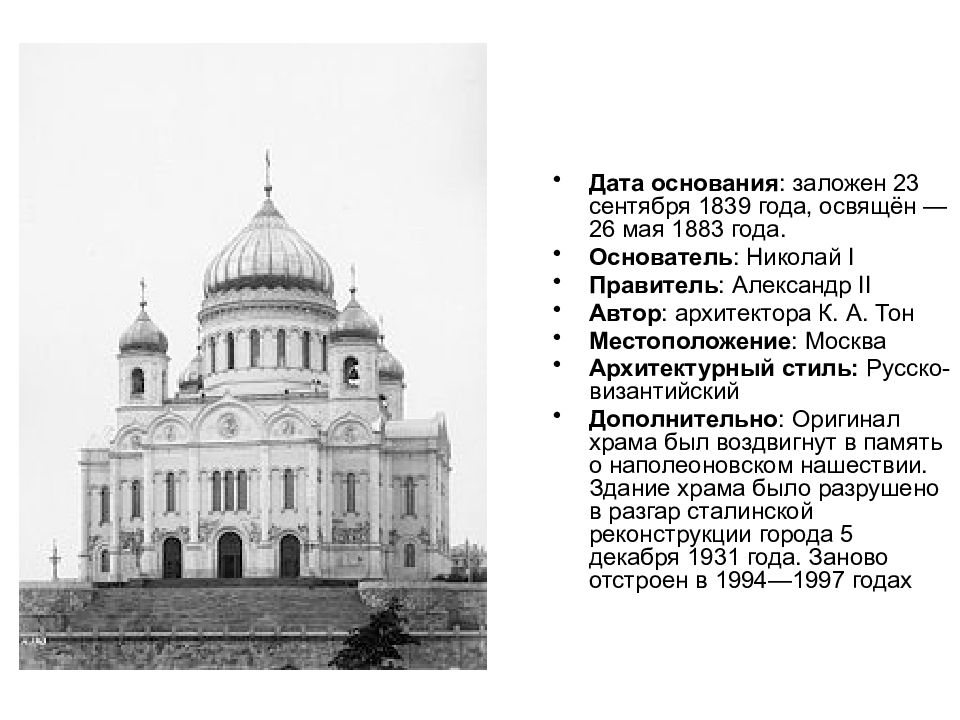

Дата основания : заложен 23 сентября 1839 года, освящён — 26 мая 1883 года. Основатель : Николай I Правитель : Александр II Автор : архитектора К. А. Тон Местоположение : Москва Архитектурный стиль: Русско-византийский Дополнительно : Оригинал храма был воздвигнут в память о наполеоновском нашествии. Здание храма было разрушено в разгар сталинской реконструкции города 5 декабря 1931 года. Заново отстроен в 1994—1997 годах

Слайд 74

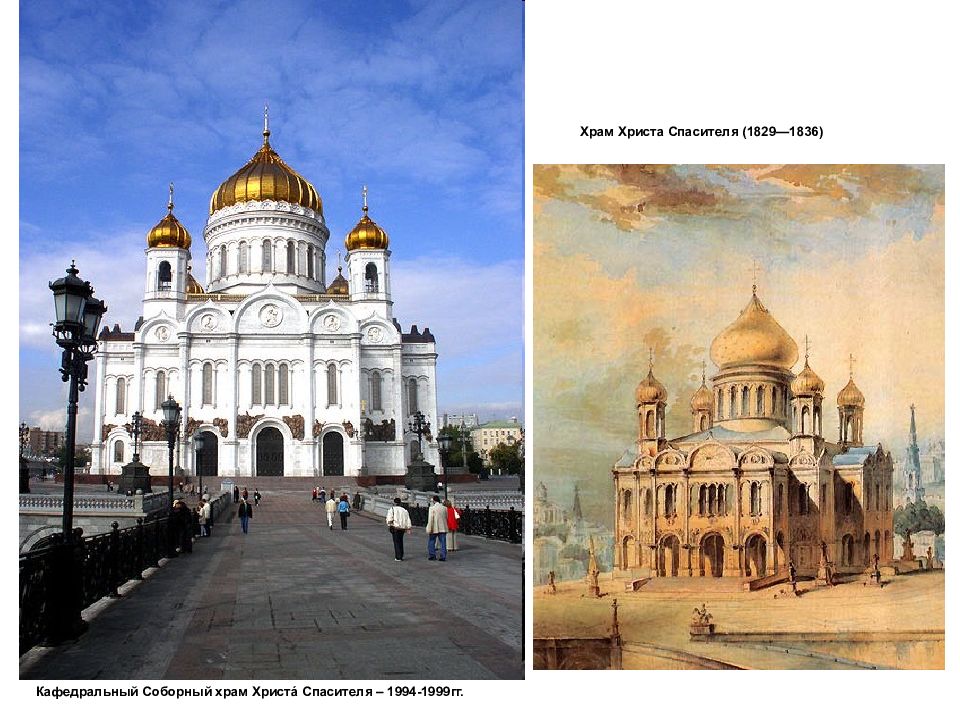

Храм Христа Спасителя (1829—1836) Кафедральный Соборный храм Христа́ Спасителя – 1994-1999гг.

Слайд 75

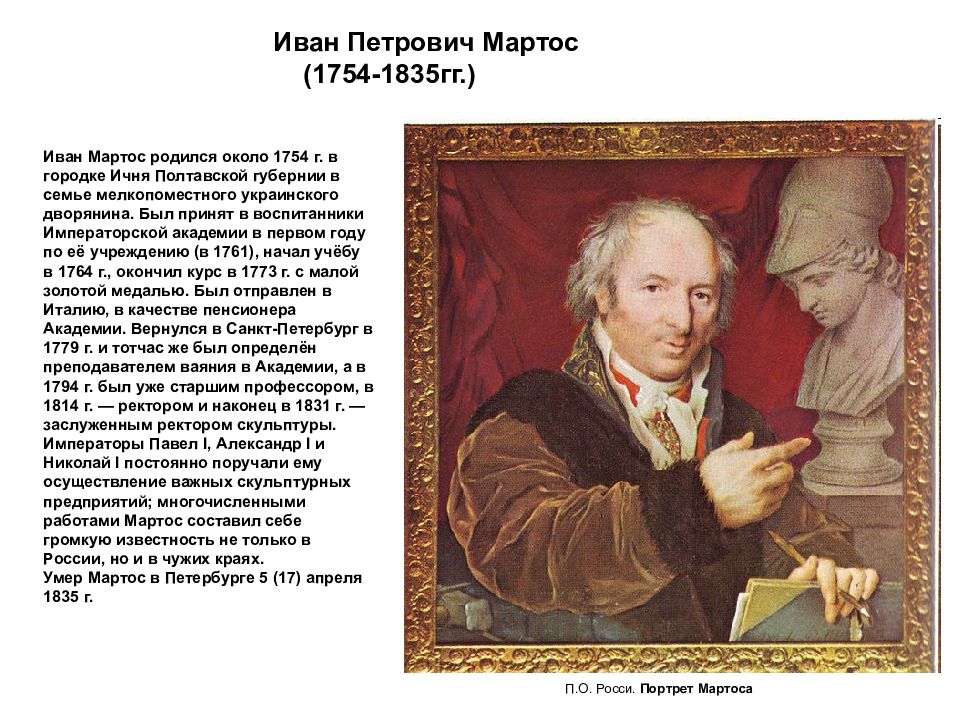

Иван Петрович Мартос (1754-1835гг.) П.О. Росси. Портрет Мартоса Иван Мартос родился около 1754 г. в городке Ичня Полтавской губернии в семье мелкопоместного украинского дворянина. Был принят в воспитанники Императорской академии в первом году по её учреждению (в 1761), начал учёбу в 1764 г., окончил курс в 1773 г. с малой золотой медалью. Был отправлен в Италию, в качестве пенсионера Академии. Вернулся в Санкт-Петербург в 1779 г. и тотчас же был определён преподавателем ваяния в Академии, а в 1794 г. был уже старшим профессором, в 1814 г. — ректором и наконец в 1831 г. — заслуженным ректором скульптуры. Императоры Павел I, Александр I и Николай I постоянно поручали ему осуществление важных скульптурных предприятий; многочисленными работами Мартос составил себе громкую известность не только в России, но и в чужих краях. Умер Мартос в Петербурге 5 (17) апреля 1835 г.