Первый слайд презентации: сады допетровского времени (XVI–XVII вв )

Слайд 4: Внутренние сады

имели прямоугольную разбивку, часто с крестообразной схемой плана, что придавало им религиозно-символический смысл представляли собой как бы рай на земле

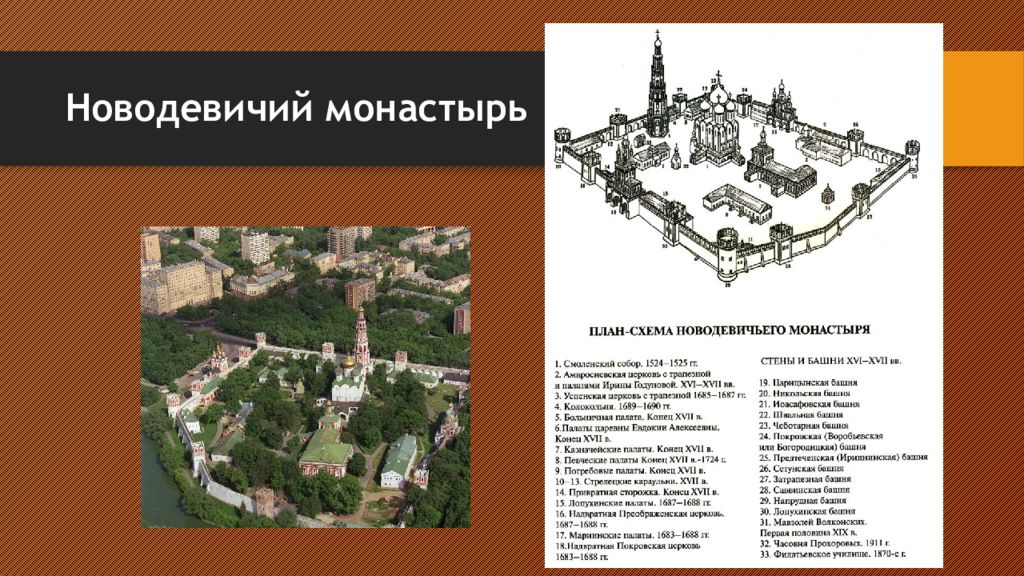

Слайд 5: Сады древних монастырей не дошли до нас в своем первоначальном виде

Тем не менее об их строении можно предположительно судить по более поздним садам таких монастырей, как Валаамский, Соловецкий, Толгский, Новодевичий и др., где до сих пор частично сохраняются кедровые и лиственничные рощи, аллеи, пруды, каналы, дороги, отдельные постройки, с большим искусством включенные в пейзаж.

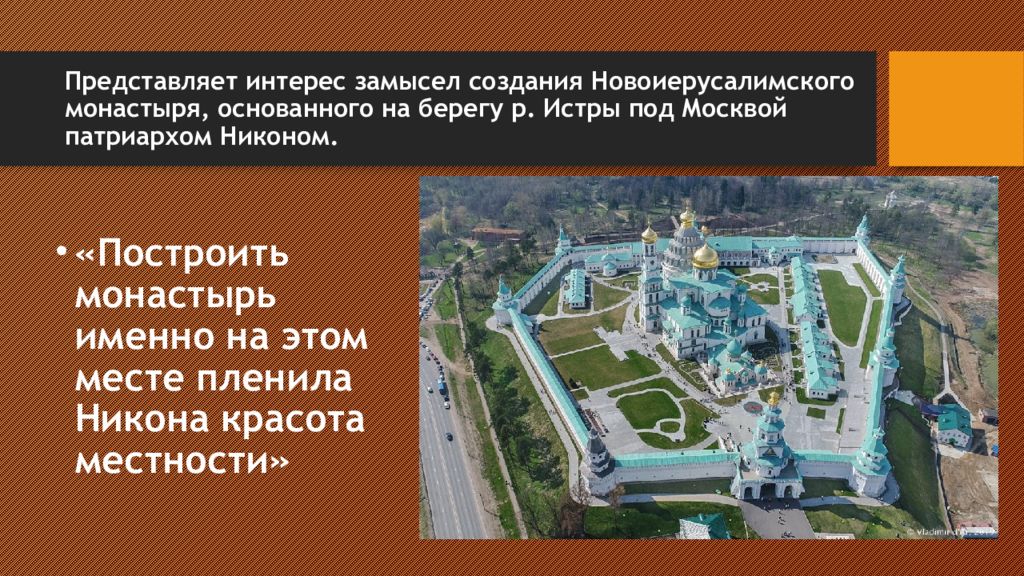

Слайд 10: Представляет интерес замысел создания Новоиерусалимского монастыря, основанного на берегу р. Истры под Москвой патриархом Никоном

«Построить монастырь именно на этом месте пленила Никона красота местности»

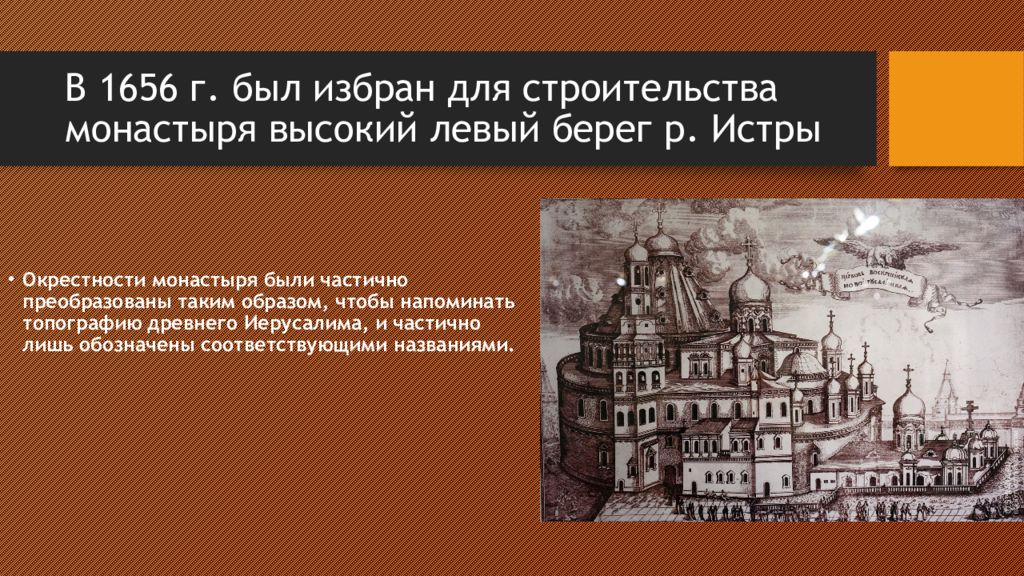

Слайд 11: В 1656 г. был избран для строительства монастыря высокий левый берег р. Истры

Окрестности монастыря были частично преобразованы таким образом, чтобы напоминать топографию древнего Иерусалима, и частично лишь обозначены соответствующими названиями.

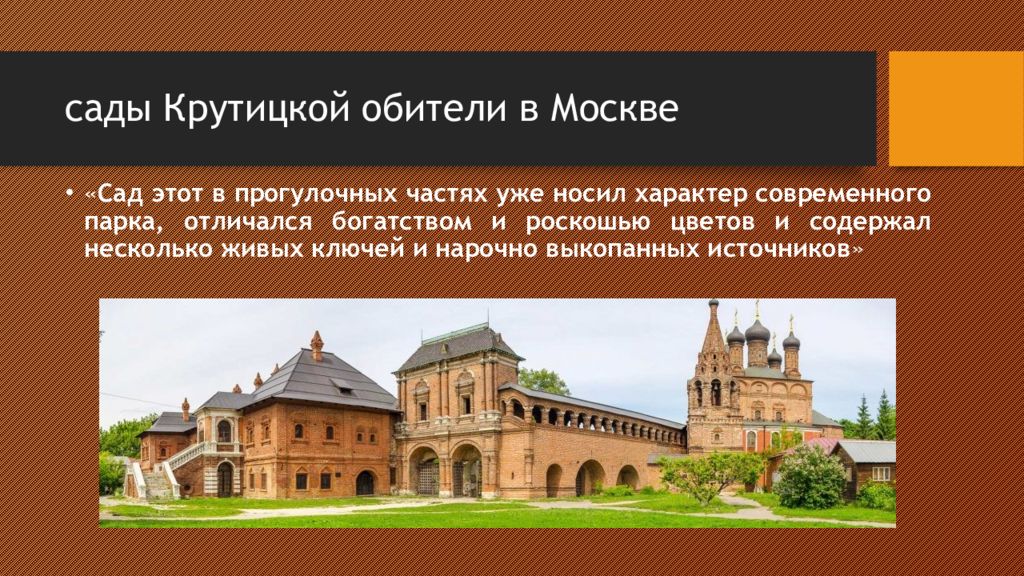

Слайд 12: сады Крутицкой обители в Москве

« Сад этот в прогулочных частях уже носил характер современного парка, отличался богатством и роскошью цветов и содержал несколько живых ключей и нарочно выкопанных источников »

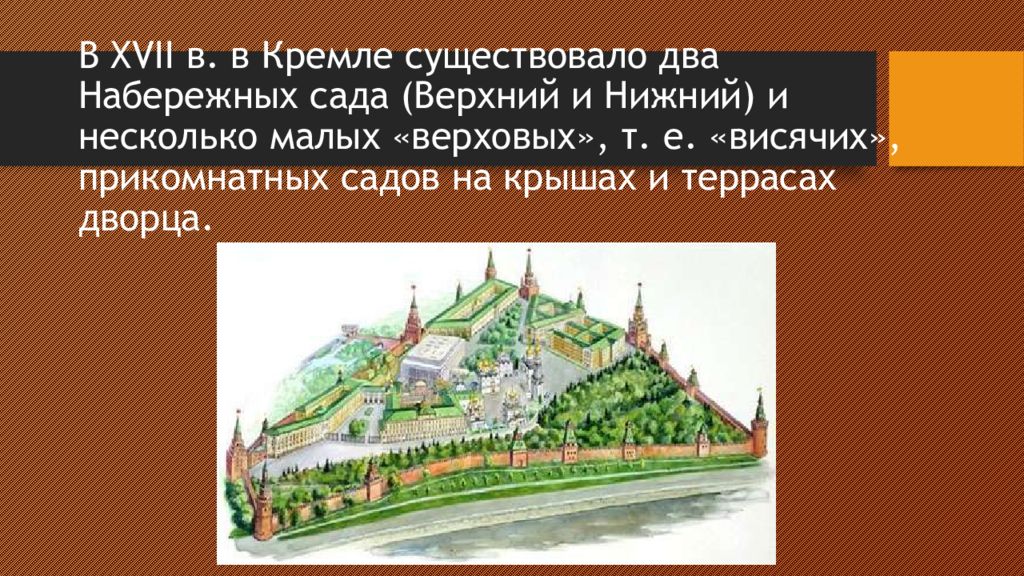

создаваемые при княжеских хоромах на специальных каменных сводах. Это древнерусская разновидность восточных висячих садов

Зачатками их были издавна разводимые гряды с лекарственными травами и кустарниками, плоды которых использовались в лечебных целях.

Слайд 16: Более поздние аптекарские огороды, в особенности после учреждения Иваном IV «Верховой аптеки», увеличились в размерах, расширился набор выращиваемых лекарственных растений

В некоторых из них стали заниматься также выведением особо урожайных и качественных сортов фруктов и овощей.

Слайд 17: В XVI в. Москва буквально утопала в зыбкой зелени садов, перемежавшихся многочисленными рощами, лугами, пустырями... Русские люди смотрели на сад (не у каждого большой и красивый) как на экономическую часть дома, доставлявшую и „ слетье “ (плоды), и овощи, и рыбу, и мед и тут же служившую для мытья, купанья, полосканья и пр. В смысле сада, т. е. ради прогулки, у них все еще оставался любимым местом лес, а для игрищ — лужайки, каковых, по свидетельству Петрея, в Москве было немало...» [ Регель, 1896. С. 154—163]

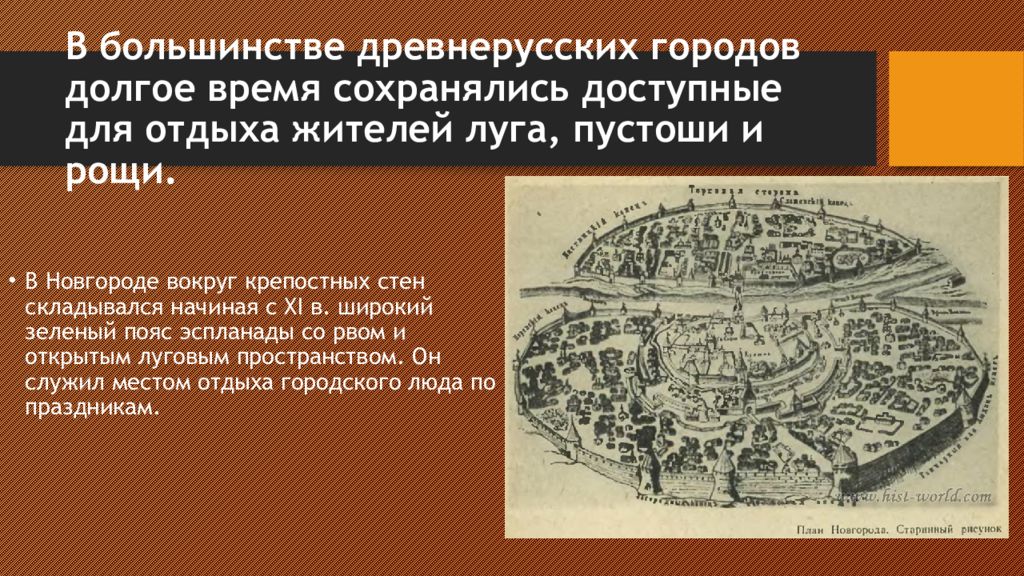

Слайд 18: В большинстве древнерусских городов долгое время сохранялись доступные для отдыха жителей луга, пустоши и рощи

В Новгороде вокруг крепостных стен складывался начиная с XI в. широкий зеленый пояс эспланады со рвом и открытым луговым пространством. Он служил местом отдыха городского люда по праздникам.

Слайд 19: Расположенный на высотах левобережья р. Клязьмы г. Владимир был обращен своим «фасадом» в сторону большого заливного луга на правом берегу реки и бескрайних муромских лесов

Непосредственно к центру города, Успенскому и Дмитриевскому соборам, примыкали живописные склоны береговой террасы. Здесь по бровке холма рядом с крепостными стенами издавна, начиная с XII в., располагались самые излюбленные жителями города места для гуляний.

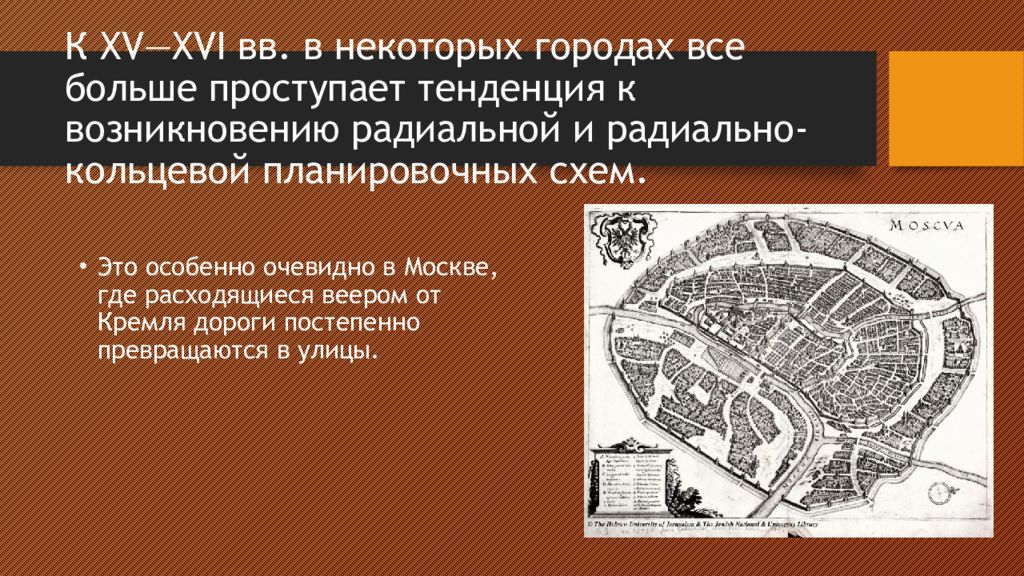

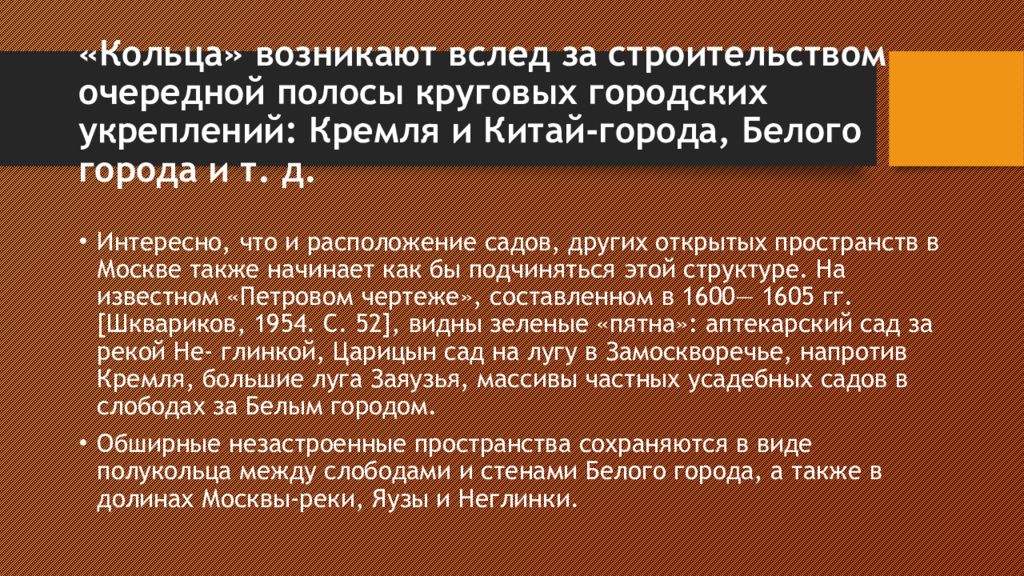

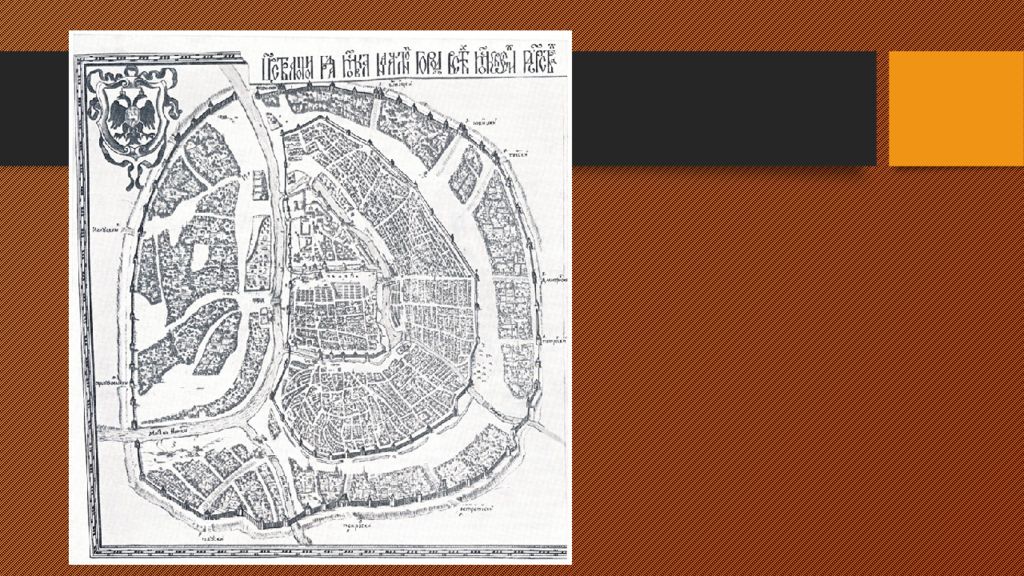

Это особенно очевидно в Москве, где расходящиеся веером от Кремля дороги постепенно превращаются в улицы.

Слайд 21: Кольца» возникают вслед за строительством очередной полосы круговых городских укреплений: Кремля и Китай-города, Белого города и т. д

Интересно, что и расположение садов, других открытых пространств в Москве также начинает как бы подчиняться этой структуре. На известном «Петровом чертеже», составленном в 1600— 1605 гг. [ Шквариков, 1954. С. 52], видны зеленые «пятна»: аптекарский сад за рекой Не- глинкой, Царицын сад на лугу в Замоскворечье, напротив Кремля, большие луга Заяузья, массивы частных усадебных садов в слободах за Белым городом. Обширные незастроенные пространства сохраняются в виде полукольца между слободами и стенами Белого города, а также в долинах Москвы-реки, Яузы и Неглинки.

Слайд 23: сад при русской усадьбе XV—XVI вв

это были почти исключительно плодовые «огороды», даже в придворцовых садах и загородных царских и боярских усадьбах преследовались в основном утилитарные цели.

Слайд 25: пчелиные ульи и в особенности рыбные пруды-садки были распространены повсеместно

Слайд 26: Для гулянья использовались леса, рощи, луга, которых было достаточно вблизи города и даже в самом городе

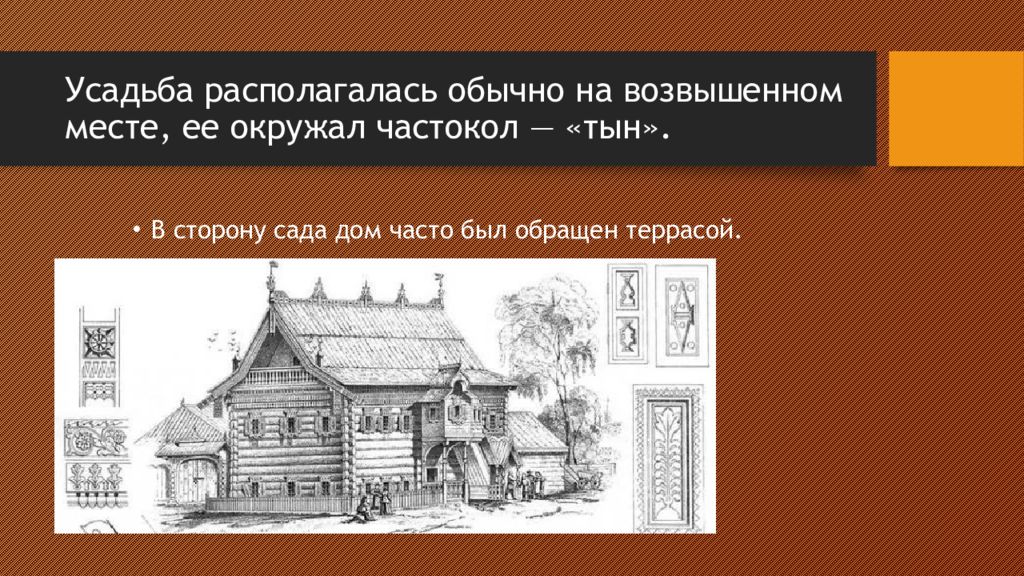

Слайд 27: Усадьба располагалась обычно на возвышенном месте, ее окружал частокол — «тын»

В сторону сада дом часто был обращен террасой.

Слайд 28: Сам «огород» был засажен деревьями, плодовыми кустарниками, между которыми на грядках росли овощи

Иногда здесь же на открытой площадке устраивались крытые слюдой парники, в которых выводили дыни и другие теплолюбивые культуры.

Слайд 29: Встречались в огородах и цветы, всегда любимые в народе, сирень, калина, боярышник, шиповник

Слайд 30: В богатых усадьбах обычно имелось несколько прудов разного назначения — рыбные, для птицы, купальные, для стирки

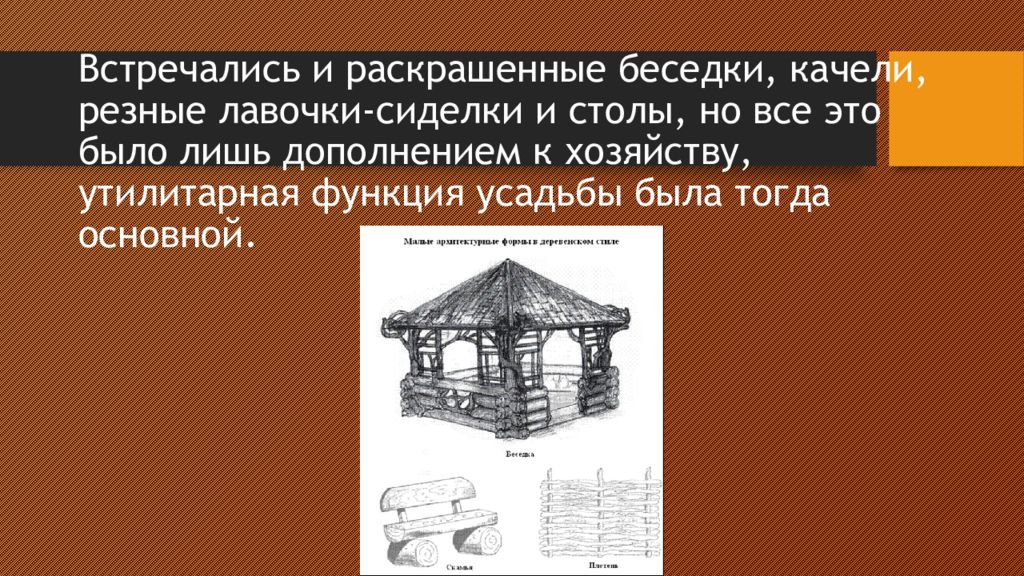

Слайд 31: Встречались и раскрашенные беседки, качели, резные лавочки-сиделки и столы, но все это было лишь дополнением к хозяйству, утилитарная функция усадьбы была тогда основной

Слайд 32: Таким образом, в русском народном садоводстве вплоть до 60-х годов XVII в. еще нет признаков деления усадьбы на хозяйственную и «парадную» части

нет каких-либо специальных декоративных устройств, лишенных утилитарного назначения, наблюдается лишь стремление украсить жилище и все, что его окружает.

Слайд 33: Один из царских садов XVII в. был заложен на речке Пресне

в 1633 г. под руководством мастера Петра Фефилова создается система прудов Здесь насаждались новые «заморские» деревья, кустарники, лечебные травы и цветы. Этот сад поддерживали в образцовом порядке вплоть до середины XVIII в

Слайд 34: разновидностью садов были аптекарские огороды

культивировались лечебные травы, такие, как шалфей, цикорий, мята, мак, укрой, и т. д. же в середине XVII в. в Москве было 4 аптекарских огорода: на берегу р. Неглинной между Боровицкими и Троицкими воротами, в Немецкой слободе (Лефортово), у Мясницких (Кировских) ворот и в Китай-городе, за восточной кремлевской стеной. Некоторые из них, помимо лекарственных растений, имели и плодовые деревья.