В основу снегоборьбы закладываются три основные положения: всемерно не допускать попадания снега на путь; попавший на путь снег немедленно убирать; все работы по снегоборьбе проводить без нарушения графика движения поездов по заранее составленному плану. Образование снежных отложений на пути происходит при следующих метеорологических явлениях: при снегопаде - выпадение снега при отсутствии ветра; при поземке (низовой метели) - перенос ранее выпавшего снега ветром при отсутствии снегопада; при верховой (общей) метели - выпадение и перенос снега при ветре.

увеличивается сопротивление движению поездов, что приводит к повышенному расходу электроэнергии или топлива; снижаются скорости движения поездов; из-за попадания снега между остряками и рамными рельсами затрудняется перевод стрелок; создается возможность ”напрессовки” – образования уплотненного слоя снега в области контакта подошвы рельса и подкладки, следствием которой может быть авария поезда; при высоте снега более 20 см выше головки рельса возможен сход подвижного состава с рельсов; глубокие заносы могут вызвать прекращение движения поездов.

Слайд 4: Снегозаносимые участки пути:

выемки любой глубины, нулевые места, насыпи высотой над уровнем расчетной толщины снежного покрова не более 0.7 м на однопутных и 1.0 м – на двухпутных линиях, открытые станционные территории, площадки тяговых и электрических подстанций

категории заносимости- зависит от поперечного профиля земляного полотна, характеризует уровень опасности заноса того или иного участка и угрозы движению поездов и определяет очередность по времени защиты пути от заносов; степени снегозаносимости - определяется расчетным годовым объемом метелевого снегоприноса и учитывается при выборе и проектировании типов снегозадерживающих ограждений.

Слайд 6: Защита пути от снежных заносов

В зависимости от категории снегозаносимости участки должны ограждаться в такой последовательности: в первую очередь – заносимые места первой категории - выемки глубиной более 0.4 м и нулевые места, расположенные на косогорах; во вторую очередь – заносимые места второй категории – выемки глубиной до 0.4 м и нулевые места; в третью очередь – заносимые места третей категории – насыпи высотой до 0.7 м в равнинной местности и до 1.0 м на косогорах.

Слайд 7: Ограждение снегозаносимых участков может производиться:

защитными лесонасаждениями; постоянными заборами; переносными щитами; снегопередувающими заборами; системами снежных траншей и валов, нарезаемых в снежном покрове на прилегающих к участку территориях.

Слайд 8: Защитные лесонасаждения

Являются самым надежным и наиболее экономичным видом снеговой защиты. Защитные лесонасаждения бывают одно- двух- или многополосные в зависимости от почвы, климата и объема переносимого снега. Обычно лесные полосы делают шириной 10-20 м, расстояние между полосами принимают 20-25 м. Расстояние от оси крайнего пути до защитных лесонасаждений следует принимать равным на снегозаносимых насыпях и нулевых местах: - 30 м при направлениях основного метелевого снегоприноса под углами от 45 о до 90 о, – 20 м при более острых углах. в выемках защитные лесонасаждения размещают на расстоянии от бровки выемки - 15 м при косых направлениях основного снегоприноса; - 20 м – при прямых направлениях.

Слайд 9: Постоянные снегозадерживающие заборы

Используются в случаях, когда по почвенно-климатическим условиям затруднено или невозможно выращивание лесонасаждений. Применяются следующие типы снегозадерживающих заборов: с равномерной просветленностью по всей высоте (изготавливаются из дерева или из железобетонных опор и деревянного заполнения); деревянные, с неравномерной просветленностью облегченного типа; комбинированные облегченного типа (железобетонные опоры при деревянном заполнении); деревянные, с просветленностью 75 % по всей высоте; железобетонные. Высота заборов, в зависимости от объема подносимого снега, колеблется от 3 до 5.5 м

Слайд 10: Постоянные снегозадерживающие заборы

При направлениях основного годового расчетного объема снегоприноса по отношению к оси пути от 30 о до 90 о устанавливают параллельно пути на расстоянии, равном 15 - 17-кратной высоте забора от бровки откоса выемки, а на насыпях и нулевых местах - от оси крайнего пути. При направлениях основного метелевого снегоприноса по отношению к оси пути менее 30 о заборы устанавливают уступами («косые» ряды заборов), чтобы они оказались под более прямым углом к направлению метелевых ветров. Просветленность обрешетки одиночно стоящих заборов должна быть в пределах от 40 до 50 %. При большом объеме приносимого за расчетный год снега (более 400 м3 /пог. м пути) в случае отсутствия защитных лесонасаждений необходимо устраивать второй ряд забора, который следует размещать от первого на расстоянии, равном 22 - 25-кратной высоте этого забора, и который должен иметь просветленность обрешетки, равную 75 %.

Слайд 11: Переносные решетчатые щиты

Применение переносных щитов допускается: как временная мера до полного вступления в самостоятельную защитную работу вновь создаваемых или восстанавливаемых расстроенных снегозадерживающих лесонасаждений; в качестве вспомогательных средств к стационарным снегозадерживающим устройствам в случае их недостаточной снегоемкости.

Слайд 12: Снегопередувающие заборы

Применяются при ярко выраженных господствующих метелевых ветрах в районах с низкими температурами воздуха, сильными ветрами, обусловливающими сухость и легкую подвижность снега для ограждения выемок глубиной до 2.5 м и нулевых мест. Основное назначение снегопередувающего забора состоит в том, чтобы снег не отлагался у него, а переносился через путь. Принцип работы такого забора основан на сжатии снеговетрового потока вблизи заносимого места, увеличении его скорости, что способствует переносу снега через земляное полотно. Для этого в нижней части снегопередувающего забора устраивают продуваемый проем высотой 2 м, а выше под углом 90 о к горизонту, т.е. вертикально, устанавливается панель высотой 3 м. Заборы устанавливают с максимальным приближением к пути, но за пределами габарита подвижного состава.

Слайд 13: Система траншей и валов

Является эффективным дополнительным средством снегозащиты в районах, где часто меняется снеговетровой поток. В безметельный период в снежном покрове снегопахами или бульдозерами нарезают траншеи шириной 3 м и глубиной до 1 м, в которых в последующем при метелях откладывается снег. При нарезке траншей образуются отвалы-стенки, в промежутках между которыми получается пазуха, где аккумулируется метелевой снег. Целесообразно одновременно устраивать не менее 3 траншей с расстоянием между их осями равным 10 м (возможна нарезка до 10 и более траншей), что обеспечивает задержание всего переносимого снега.

Слайд 14: Защита пути от снега на станциях

При ограждении станций и узлов применяются: контурные средства снегозащиты, располагаемые по границам станции; внутристанционные, размещаемые на открытых станционных площадках, в промежутках между парками, а также на широких междупутьях; средства защиты стрелочных горловин, которые должны быть продолжены за пределы горловин не менее, чем на 50 м. Для контурной снегозащиты станций применяются те же средства защиты, что и на перегонах. На участках станций, к которым примыкает населенный пункт, контурная снегозащита не делается. Для внутристанционной защиты используются переносные щиты. На больших пустырях возможно применение посадок живой защиты из кустарников и постоянных заборов пониженной высоты.

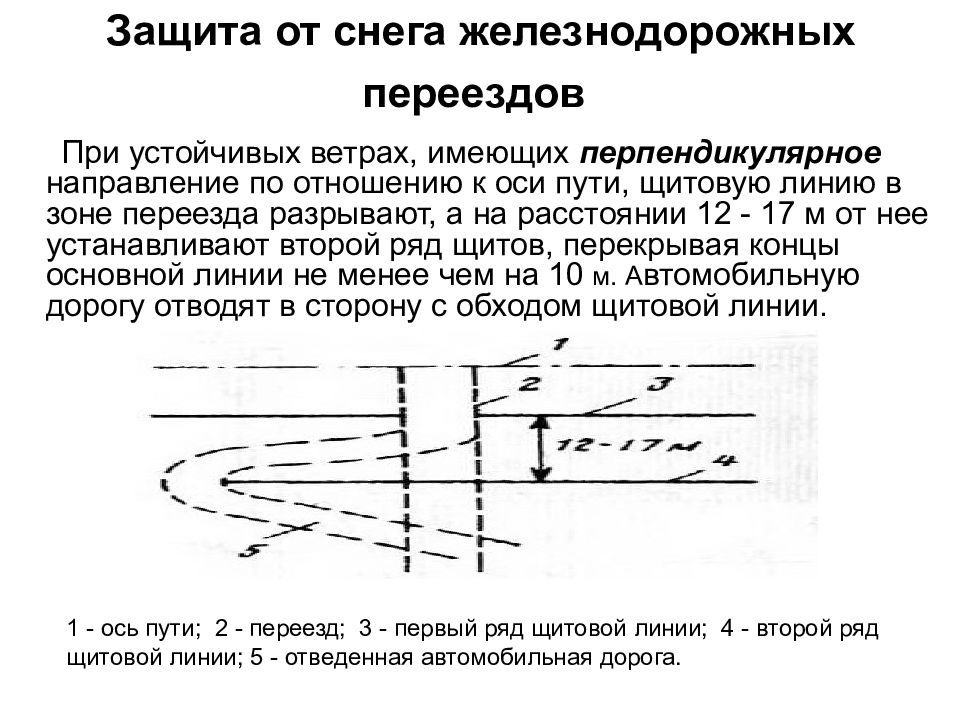

При устойчивых ветрах, имеющих перпендикулярное направление по отношению к оси пути, щитовую линию в зоне переезда разрывают, а на расстоянии 12 - 17 м от нее устанавливают второй ряд щитов, перекрывая концы основной линии не менее чем на 10 м. А втомобильную дорогу отводят в сторону с обходом щитовой линии. 1 - ось пути; 2 - переезд; 3 - первый ряд щитовой линии; 4 - второй ряд щитовой линии; 5 - отведенная автомобильная дорога.

Слайд 16

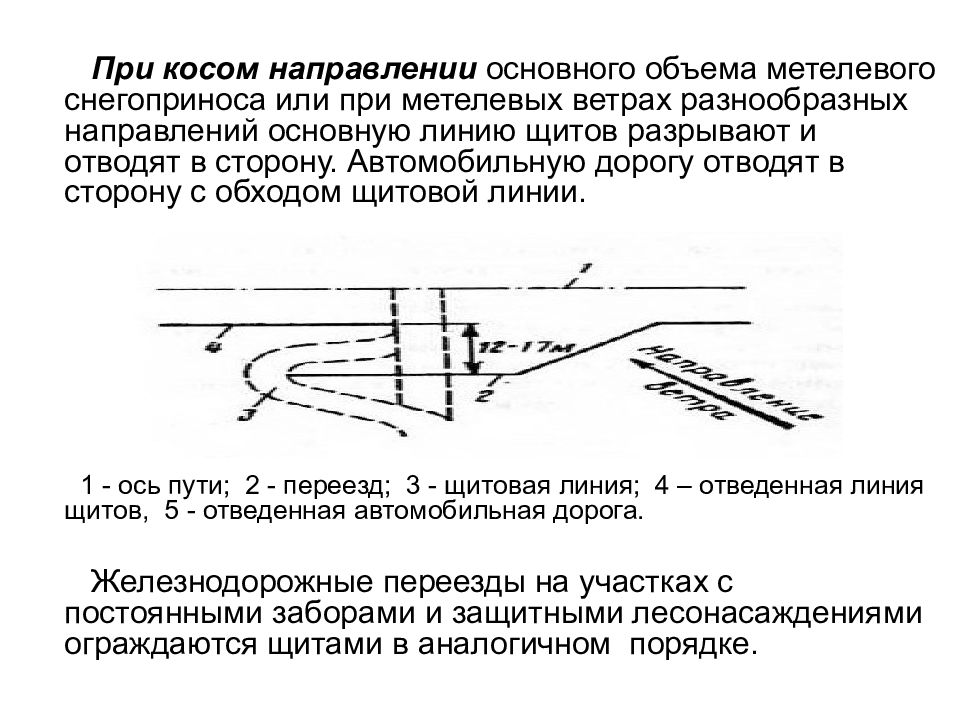

При косом направлении основного объема метелевого снегоприноса или при метелевых ветрах разнообразных направлений основную линию щитов разрывают и отводят в сторону. Автомобильную дорогу отводят в сторону с обходом щитовой линии. 1 - ось пути; 2 - переезд; 3 - щитовая линия; 4 – отведенная линия щитов, 5 - отведенная автомобильная дорога. Железнодорожные переезды на участках с постоянными заборами и защитными лесонасаждениями ограждаются щитами в аналогичном порядке.

Слайд 17: Выбор типа снегозадерживающих устройств

Типы и мощности снегозадерживающих устройств при открытой прилегающей к железной дороге снегосборочной площади выбирают, исходя из степени заносимости, которая определяется расчетным годовым объемом метелевого снегоприноса, установленного для каждой стороны снегозаносимого участка пути. При наличии вблизи пути местных постоянных препятствий переносу снега (полезащитных лесополос, естественных насаждений, балок, оврагов и т.д.) проводится корректировка требуемой мощности средств защиты пути в сторону уменьшения.

Слайд 18: Очистка пути от снега на перегонах

Очистка пути от снега на перегонах должна производиться, как правило, снегоочистителями. При глубине снега до 1м для очистки пути от снега используются плужные двух- или однопутные снегоочистители, представляющие собой прицепные машины вагонного типа, оборудованные отвальными снегоочистительными устройствами в виде плуга. Снежные заносы высотой более 1м расчищаются электрическими роторными снегоочистителями

Слайд 19: Очистка путей от снега и уборка снега на станции

Все станционные пути по времени их очистки и уборки от снега делятся на три очереди. К первой очереди относятся главные, горочные, сортировочные пути и маневровые вытяжки, приемоотправочные пути с расположенными на них стрелочными переводами, пути стоянок восстановительных и пожарных поездов, снегоочистителей и снегоуборочных поездов, а также пути, ведущие к складам топлива и дежурным пунктам контактной сети. Ко второй очереди относятся пакгаузные и погрузочные пути, а также деповские пути (экипировочные и другие), пути к материальным складам и мастерским. К третьей очереди относятся все прочие пути.

Слайд 20: Технология уборки снега на станции

Очистка путей от снега производится на промежуточных станциях, как правило, снегоочистителями и стругами; на сортировочных, участковых и крупных пассажирских станциях - снегоуборочными машинами или снегоуборочными поездами. Наиболее рациональным является комплексное использование снегоуборочных поездов, снегоочистителей и стругов. При этом главные и 1-2 приемоотправочные пути в пределах всех раздельных пунктов очищают снегоочистителями, переваливая снег на соседние пути. Затем собранный на этих путях снег убирают снегоуборочной машиной.

Слайд 21: Выбор типа снегоуборочной машины

проводят исходя из требования: после прекращения интенсивного снегопада или метели станция должна быть очищена от снега в течение трех суток. подсчитывают общий объем снега, который нужно вывезти со станции; выбирают одну из имеющихся на сети снегоуборочных машин с учетом объема снега, который необходимо убрать; подсчитывают количество рейсов (циклов), которые необходимо будет сделать, чтобы вывезти весь снег со станции; определяют продолжительность одного цикла; подсчитывают общее количество времени, которое нужно будет затратить, чтобы вывезти весь снег со станции на основании полученного результата делают вывод, удовлетворяет ли выбранная снегоуборочная машина поставленному требованию.

Последний слайд презентации: СНЕГОБОРЬБА: Очистка от снега стрелочных переводов

Стрелочные переводы являются наиболее уязвимыми элементами пути при снегопадах и метелях. Периодическая очистка стрелочных переводов от снега обычно выполняется снегоуборочными машинами ; текущая непрерывная очистка переводов от снега и льда производится стационарными устройствами электрообогрева и пневмоочистки. Пневмоочистка централизованных стрелочных переводов производится при сухом снеге в течение 2-3 час с начала снегопада или метели. Электрообогрев стрелочных переводов более эффективен, чем пневмообдувка. При одинаковой стоимости устройств затраты на электрообогрев в 6-8 раз меньше, чем при пневмообдувке, при этом обеспечивается практически 100-процентная надежность очистки стрелок за счет таяния снега.