Первый слайд презентации: СРС: Патогенетические механизмы развития кариеса зубов и воспитательных заболеваний пародонта

Факультет: Стоматология Группа: Ст.10-008-1 Подготовил: Ким Ю. ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА Модуль: Пропедевтики стоматологии детского возраста и ортопедии.

Слайд 2: План:

1. Кариес: а) Понятие, классификация б) патогенетический механизм возникновения кариеса в)факторы развития заболевания 2. Заболевания пародонта а) Понятие, классификация б) патогенетический механизм возникновения кариеса в)факторы развития заболевания

Слайд 3: Кариес

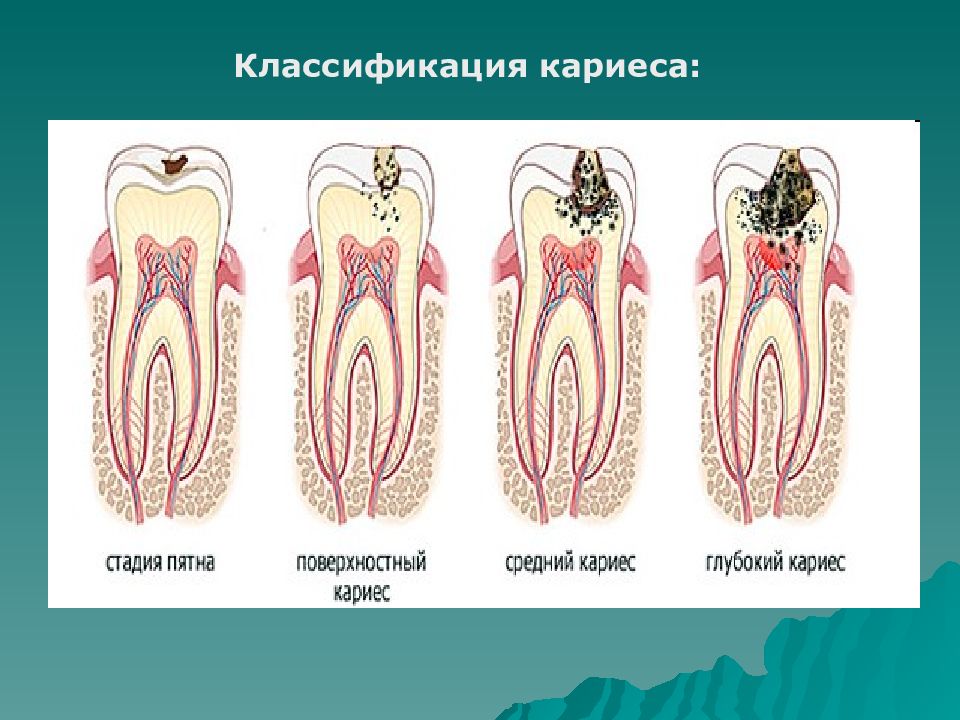

Кариес зубов (Caries dentis) – это патологический процесс, проявляющийся после прорезывания зубов, при котором происходит деминерализация и размягчение твёрдых тканей зубов с последующим образованием дефекта в виде полости. Кариес зубов является узловой проблемой стоматологии, весьма интересной в теоретической и исключительно важной в практическом отношении.

Слайд 5

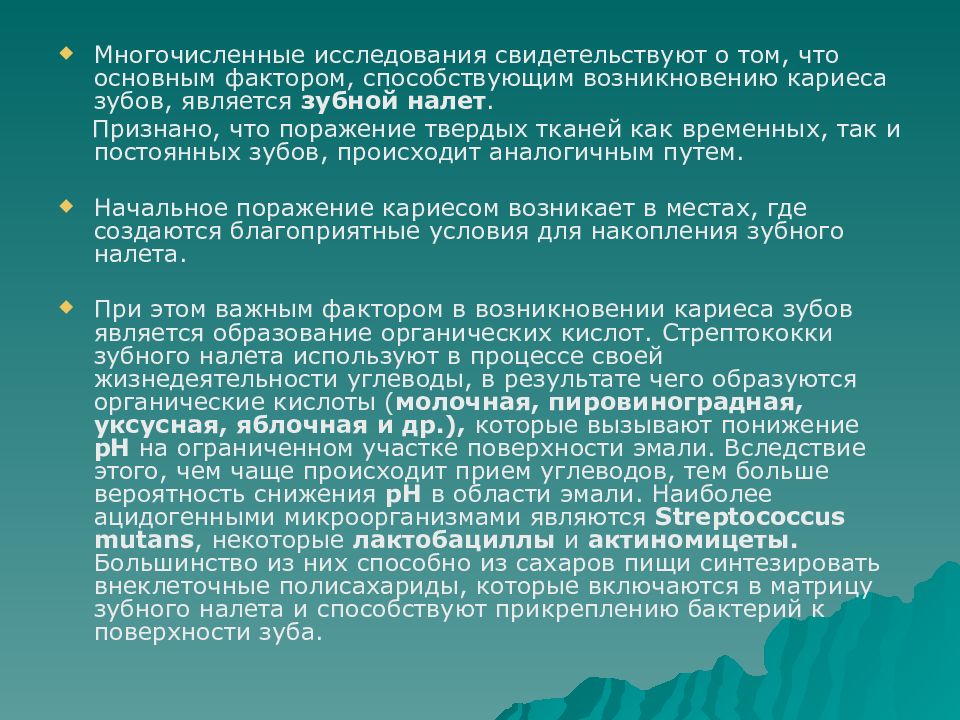

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что основным фактором, способствующим возникновению кариеса зубов, является зубной налет. Признано, что поражение твердых тканей как временных, так и постоянных зубов, происходит аналогичным путем. Начальное поражение кариесом возникает в местах, где создаются благоприятные условия для накопления зубного налета. При этом важным фактором в возникновении кариеса зубов является образование органических кислот. Стрептококки зубного налета используют в процессе своей жизнедеятельности углеводы, в результате чего образуются органические кислоты ( молочная, пировиноградная, уксусная, яблочная и др.), которые вызывают понижение рН на ограниченном участке поверхности эмали. Вследствие этого, чем чаще происходит прием углеводов, тем больше вероятность снижения рН в области эмали. Наиболее ацидогенными микроорганизмами являются Streptococcus mutans, некоторые лактобациллы и актиномицеты. Большинство из них способно из сахаров пищи синтезировать внеклеточные полисахариды, которые включаются в матрицу зубного налета и способствуют прикреплению бактерий к поверхности зуба.

Слайд 6

Имеет значение форма приема углеводов: наиболее неблагоприятное воздействие на зубы оказывают "липкие" углеводы, употребляемые в промежутках между основными приемами пищи. Очень важно и время контакта углеводов с поверхностью зуба. Однократный прием большого количества углеводов оказывает менее выраженное кариесогенное действие, чем частый и в небольшом количестве. После употребления легко ферментируемых углеводов, особенно с низким молекулярным весом ( глюкоза и сахароза ), рН налета через 1-3 минуты падает до 4,4 - 5,0, тогда как возвращение к нормальным значениям происходит гораздо медленнее, иногда в течение 2 часов, особенно в области контакта между зубами. Такое изменение концентрации водородных ионов представляет опасность для эмали, так как при величине рН ниже критического значения ( около 5,5 ) может происходить растворение кристаллов - деминерализация эмали.

Слайд 7

Этот процесс обратим, и при благоприятных условиях (при присутствии в слюне необходимых концентраций кальция и фосфатов, нейтральном рН среды, окружающей зуб) равновесие может быть направлено в сторону восстановления кристаллов - реминерализации эмали. Предполагают, что кислоты, образующиеся при метаболизме бактерий, активно диффундируют в структуры эмали, где происходит их диссоциация и высвобождение ионов водорода, которые вступают в реакцию с кристаллами. Критическая величина рН неодинакова у разных пациентов, и она имеет большое значение в понимании роли микроорганизмов и влияния характера питания в развитии кариеса зубов.

Слайд 8

На ранней стадии кариес представляет собой очаговую деминерализацию, возникающую вследствие изменения рН на поверхности эмали под зубным налетом. На этой стадии - «белого пятна» - патологический процесс обратим и возможна полная реминерализация эмали зуба. При этом поверхностный слой эмали сохраняется как за счет притока минеральных веществ из разрушающихся ее слоев, так и за счет поступления веществ из окружающей зуб среды. Стадия «белого пятна»

Слайд 9

Секрет слюнных желез при выделении из протоков перенасыщен кальцием и фосфатами, что обеспечивает поступление этих ионов в эмаль. Важное значение в поддержании нормального состояния полости рта, в том числе и зубов, принадлежит буферным свойствам слюны, которые обусловлены наличием в ней бикарбонатной, фосфатной и белковой буферных систем. Высокая активность кариозного процесса всегда сопровождается уменьшением буферной емкости слюны. Ферменты ротовой жидкости влияют на процессы, происходящие в эмали. Их активность определяет многие процессы, в том числе и расщепление углеводов в полости рта до органических кислот, которые участвуют, в процессе деминерализации эмали. Возникает вопрос о влиянии общих заболеваний на возникновение и развитие кариеса зубов. Результаты исследований показывают, что изменение общего состояния организма влияет на ткани полости рта посредством изменения состава ротовой жидкости. Нарушение слюноотделения влечет за собой изменение существующего в норме ионного равновесия между ротовой жидкостью и эмалью, что влечет за собой изменения в тканях зуба.

Слайд 10

Следует отметить, что создание неблагоприятных условий в полости рта не всегда приводит к появлению очагов деминерализации, возникновение которых зависит от особенностей строения и химического состава тканей зуба. Многие из этих показателей обусловлены состоянием организма до и во время прорезывания зубов. Поэтому важно, чтобы во все периоды жизни человека, начиная с внутриутробного, были созданы условия для формирования полноценных структур твердых тканей зуба (полноценное питание, предупреждение общих заболеваний, поступление оптимального количества фторида и др.) Недостаточно определена роль иммунологического состояния организма в период возникновения кариеса зубов. Известно, что секреторные иммуноглобулины тормозят прикрепление бактерий к поверхности зуба, вызывая их агглютинацию. Поэтому даже при недостаточном уходе за полостью рта, но высоком уровне секреторных иммуноглобулинов кариозных поражений может не быть или они будут единичными.

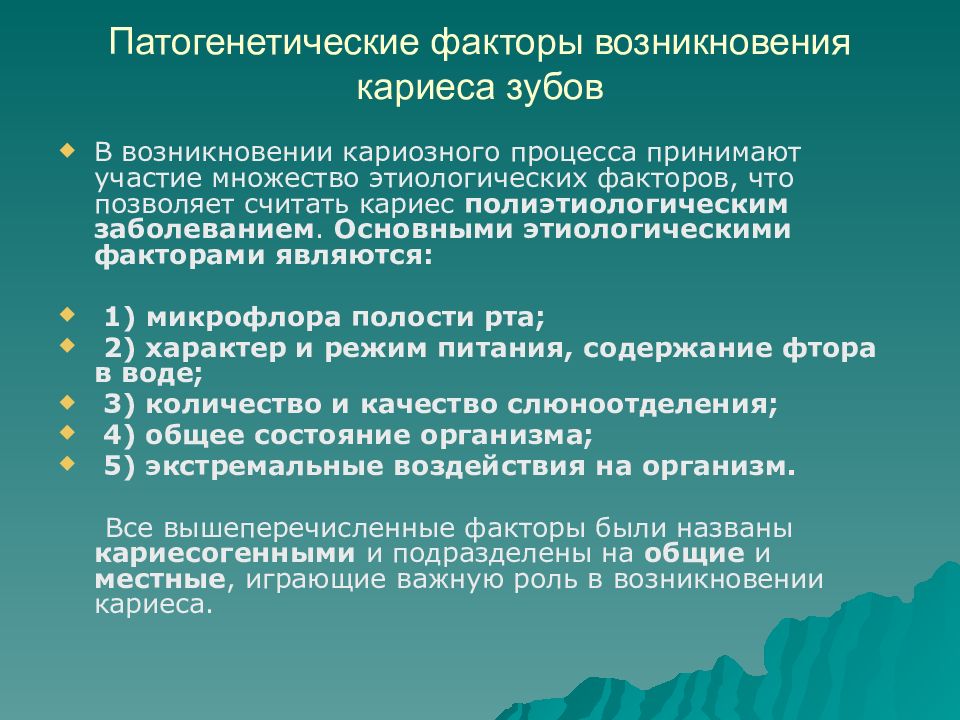

В возникновении кариозного процесса принимают участие множество этиологических факторов, что позволяет считать кариес полиэтиологическим заболеванием. Основными этиологическими факторами являются: 1) микрофлора полости рта; 2) характер и режим питания, содержание фтора в воде; 3) количество и качество слюноотделения; 4) общее состояние организма; 5) экстремальные воздействия на организм. Все вышеперечисленные факторы были названы кариесогенными и подразделены на общие и местные, играющие важную роль в возникновении кариеса.

Слайд 12

Общие факторы: 1) Неполноценная диета и питьевая вода; 2) Соматические заболевания, сдвиг в функциональном состоянии органов и систем в период формирования и созревания тканей зуба. 3) Экстремальные воздействия на организм; 4) Наследственность, обуславливающая полноценность структуры и химический состав тканей зуба. Неблагоприятный генетический код. Местные факторы: 1) Зубная бляшка и зубной налёт, изолирующие микроорганизмами; 2) Нарушение состава и свойств ротовой жидкости; 3) Углеводистые липкие пищевые остатки полости рта; 4) Резистентность зубных тканей, обусловленная полноценной структурой и химическим составом твёрдых тканей зуба; 5) Отклонения в биохимическом составе твёрдых тканей зуба и неполноценная структура тканей зуба; 6) Состояние пульпы зуба; 7) Состояние зубочелюстной системы в период закладки, развития и прорезывания постоянных зубов.

Слайд 13

Кариесогенная ситуация создаётся тогда, когда любой кариесогенный фактор или их группа, действуя на зуб, делают его восприимчивым к воздействию кислот. В условиях сниженной резистентности зубных тканей кариесогенная ситуация развивается легче и быстрее. Клинически в полости рта кариесогенная ситуация проявляется следующими симптомами: 1) плохое состояние гигиены полости рта; 2) обильный зубной налёт; 3) зубной камень; 4) скученность зубов и аномалии прикуса; 5) кровоточивость дёсен. Устойчивость зубов к кариесу или кариесрезистентность обеспечивается: 1) химическим составом и структурой эмали и других тканей зуба; 2) наличием пелликулы; 3) оптимальным химическим составом слюны и минерализующей её активности; 4) достаточным количеством ротовой жидкости; 5) низким уровнем проницаемости эмали зубов; 6) хорошей жевательной нагрузкой и самоочищением поверхности зубов; 7) свойствами зубного налёта; 8) хорошей гигиеной полости рта; 9) особенностями диеты; 10) правильным формированием зачатков и развитием зубных тканей; 11) своевременным и полноценным созреванием эмали после прорезывания зуба;

Слайд 14

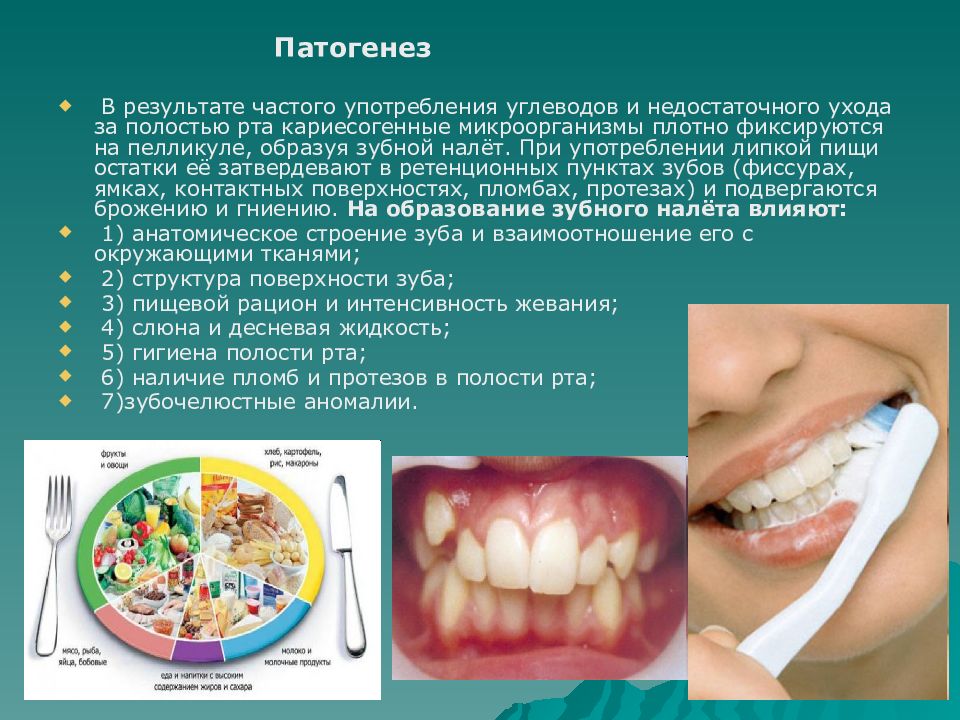

Патогенез В результате частого употребления углеводов и недостаточного ухода за полостью рта кариесогенные микроорганизмы плотно фиксируются на пелликуле, образуя зубной налёт. При употреблении липкой пищи остатки её затвердевают в ретенционных пунктах зубов (фиссурах, ямках, контактных поверхностях, пломбах, протезах) и подвергаются брожению и гниению. На образование зубного налёта влияют: 1) анатомическое строение зуба и взаимоотношение его с окружающими тканями; 2) структура поверхности зуба; 3) пищевой рацион и интенсивность жевания; 4) слюна и десневая жидкость; 5) гигиена полости рта; 6) наличие пломб и протезов в полости рта; 7)зубочелюстные аномалии.

Слайд 15: Пародонт

Пародо́нт — сложный морфофункциональный комплекс тканей, окружающих и удерживающих зуб в альвеоле. Пародонт состоит из: десны, периодонта, цемента и альвеолярных отростков. Функции пародонта: трофическая, опорно-удерживающая функция, амортизирующая функция, барьерная функция, пластическая функция, рефлекторная регуляция. Важную роль в возникновении воспалительных заболеваний пародонта ( гингивиты, пародонтиты ) играет зубной налет, причем наибольшее значение придают Str. sangues, Bac. melonogenicus, Actinomyces viscosus и др. Эти микроорганизмы вызывают деструкцию тканей пародонта, включая и костную ткань альвеол. Известно, что резорбция костной ткани остеокластами может быть обусловлена как непосредственной активацией их некоторыми микробными компонентами, так и иммунологической перестройкой, сенсибилизацией лимфоцитов, выделяющих лимфокин, который активирует остеокласты.

Слайд 17

Как и любое воспаление, вызванное инфекционным агентом, воспаление тканей пародонта зависит не только от наличия микроорганизмов, но и от общего состояния всего организма. Остроту процесса, его клинико-морфологические особенности и исход воспаления определяет реактивность организма пациента. В свете современных представлений о патогенезе заболеваний пародонта (RJ. Genco et al., 1990) можно выделить 4 этапа: В ходе первого этапа происходит колонизация бактерий преимущественно Str.sanguis и Actinomyces, которые прочно прикрепляются к поверхности зуба, покрытой пелликулой. После этого осуществляется присоединение и других микроорганизмов, сопровождаемое их ростом и увеличением массы зубного налета в разных направлениях, в том числе, и в сторону верхушки зуба. Десневая жидкость, факторы роста и хемотаксиса способствуют миграции бактерий (аэробных и анаэробных) в десневую бороздку или пародонтальный карман, где они прикрепляются к поверхности зуба, эпителию кармана или другим микроорганизмам и могут противостоять току десневой жидкости. В стадии инвазии целостные микроорганизмы или их фрагменты проникают в десну через эпителий бороздки или кармана на разную глубину вплоть до поверхности альвеолярной кости.

Слайд 18

По мере поступления микроорганизмов или их фрагментов может происходить разрушение тканей. При этом надо принимать в расчет два механизма: а) прямое действие бактерий или продуктов их жизнедеятельности и б) непрямое действие, зависящее от состояния организма человека. Прямое токсическое влияние, подобное тому, которое оказывают экзотоксины или гистолитические ферменты (например, бактериальная коллагеназа), приводит к деструкции тканей пародонта. Кроме того, бактериальные компоненты могут способствовать выработке токсических продуктов организмом человека, которые ведут к деструкции тканей. Например, эндотоксины, выделяемые бактериями зубного налета, служат пусковым моментом для активизации макрофагов, в результате чего вырабатывается коллагеназа. В стадии заживления происходит эпителизация тканей пародонта. Хотя об этом процессе известно не так много, но гистологические и клинические данные указывают, что в течении заболеваний пародонта различаются периоды обострения и ремиссии. Периоды ремиссии характеризуются уменьшением воспаления, восстановлением коллагеновых волокон десны и довольно часто фиброзом десны. Одновременно происходит изменение костных альвеолярных контуров, что прослеживается на рентгенограммах. Хотя и можно описать четыре явно различимые стадии в патогенезе заболеваний пародонта, но их четкую последовательность не всегда можно выявить. Колонизация бактерии предшествует всем остальным этапам, тогда как инвазия и разрушение тканей могут происходить одновременно. Вероятно, факторы, которые оказывают влияние на проникновение бактерий в ткани, например, увеличенная проницаемость десны, являются важными в возникновении пародонтита. Стадия заживления четко отличается от этапов колонизации и инвазии и сменяет этап разрушения тканей.

Слайд 19

Знание ведущих звеньев патогенеза воспалительных изменений в десне определяет выбор методов выявления ранних признаков патологии и способов профилактики с устранением факторов риска, среди которых выделяют местные и общие. К местным факторам риска относят, в первую очередь, зубной налет и зубной камень. К их образованию и накоплению относят: • чрезмерное употребление мягкой пищи; • плохой гигиенический уход за полостью рта; • уменьшение секреции слюны; • нависающие края пломб; • ортодонтические аппараты; • аномалии расположения зубов (скученность, дистопия); • механическое повреждение; • химическая и физическая травмы. Кроме того, важную роль в этом процессе играют зубо-челюстные аномалии и деформации, ошибки при ортодон-тическом и ортопедическом лечении. Имеют значение и аномалии развития слизистой оболочки полости рта: мелкое преддверие рта, выраженные тяжи слизистой оболочки, аномальное прикрепление уздечек губ и языка.

Слайд 20

Среди общих факторов необходимо прежде всего отметить различные эндокринные заболевания и эндокринопатии (сахарный диабет, гипофизарный нанизм, нарушение гормональной функции половой системы); нервносомати-ческие заболевания, ревматизм, туберкулез, нарушение обмена веществ, гиповитаминозы и другие факторы. В настоящее время знание факторов риска, их своевременное устранение позволяет предотвратить развитие заболеваний пародонта или уменьшить выраженность патологических изменений в тех случаях, когда полное устранение их невозможно.