Первый слайд презентации: Своеобразие лирических сюжетов: экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Н.Г. Гумилева

Слайд 2: Николай Степанович Гумилёв

(3 [15] апреля 1886, Кронштадт — 26 августа 1921, под Петроградом) — русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик. Первый муж Анны Ахматовой, отец Льва Гумилёва. Родился в дворянской семье кронштадтского корабельного врача Степана Яковлевича Гумилёва ( 1836—1910). Мать — Анна Ивановна, урождённая Львова (1854—1942). В детстве Николай Гумилёв был слабым и болезненным ребёнком: его постоянно мучили головные боли, он плохо переносил шум. Со слов Анны Ахматовой («Труды и дни Н. Гумилёва», т. II) своё первое четверостишие про прекрасную Ниагару будущий поэт написал в шесть лет.

Слайд 3: Лирика

Лирика Николая Гумилева экзотична, полна красок неведомых стран. Сам поэт много путешествовал и пытался передать увиденное им через творчество, создавая неповторимые образы далекого юга. Он много пишет о том, как странствовал под чужим небом, по чужой земле. В этом долгом пути скитаний особенно дорог ему становится родной край, непохожий на далекие страны, скупой на краски, но все же близкий и знакомый. Николай Гумилев пишет о тех краях, где все занесено песком, где нещадно палит солнце, где живут дикие племена, растут пальмы, и все так не похоже на наш привычный мир.

Слайд 4: Лирика

Основные темы лирики Гумилёва — любовь, искусство, жизнь и смерть, также присутствуют военные и «географические» стихи. В отличие от большинства поэтов, в творчестве Гумилёва практически отсутствует политическая тематика. Хотя размеры стихов Гумилёва крайне разнообразны, сам он считал, что лучше всего у него получаются анапесты. Верлибр Гумилёв использовал редко и считал, что хотя тот и завоевал «право на гражданство в поэзии всех стран, тем не менее, совершенно очевидно, что верлибр должен использоваться чрезвычайно редко ». Самый знаменитый верлибр Гумилёва — «Мои читатели».

Слайд 5: Жираф»

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонки, колени обняв. Послушай: далеко, далеко, на озере Чад Изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, И шкуру его украшает волшебный узор, С которым равняться осмелится только луна, Дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, И бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, Когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран Про черную деву, про страсть молодого вождя, Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав… — Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад Изысканный бродит жираф.

Слайд 6: Жираф»

стихотворение Николая Гумилёва, написанное в 1907 году. Впервые опубликовано в книге «Романтические цветы» (1908). Первое издание посвящено Анне Андреевне Горенко. Стихотворение строится на контрасте; лаконичный образ героини противопоставлен действию, параллельно развивающемуся в «африканской части». Так, если её взгляд «особенно грустен», то в противовес создаётся картина «радостного птичьего полёта». Стремление женщины «обнять колени» и отгородиться, уйти в свои переживания наталкивается на «развёрнутый антитетический ряд». В то же время ей присуща та изысканность, которая является основной характеристикой и сказочного жирафа. Филолог Д. В. Соколова разделяет структуру стихотворения на две части: одна из них представлена конкретными образами, включающими озеро Чад, мраморный грот и стройные пальмы; другая — абстрактная — связана с повествованием о сложных взаимоотношениях героя и героини.

Слайд 7: ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, Не проси об этом счастье, отравляющем миры, Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, Что такое тёмный ужас начинателя игры! Тот, кто взял её однажды в повелительные руки, У того исчез навеки безмятежный свет очей, Духи ада любят слушать эти царственные звуки, Бродят бешеные волки по дороге скрипачей. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам, Вечно должен биться, виться обезумевший смычок, И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном, И когда пылает запад и когда горит восток. Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервётся пенье, И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, — Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь. Ты поймёшь тогда, как злобно насмеялось всё, что пело, В очи глянет запоздалый, но властительный испуг. И тоскливый смертный холод обовьёт, как тканью, тело, И невеста зарыдает, и задумается друг. Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ! Но я вижу — ты смеёшься, эти взоры — два луча. На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Слайд 8: ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

«Волшебная скрипка» — стихотворение Николая Гумилёва, написанное в 1907 году. Впервые опубликовано в журнале «Весы», 1908 год. Одно из наиболее известных стихотворений поэта. По мнению исследователей, в данном произведении Гумилёв впервые объявил свое творческое кредо. В нём судьба Поэта сравнивается с судьбой скрипача, обречённого на «страшную смерть», на поединок с чудовищами и «тёмный ужас ». По мнению исследователей, это стихотворение «маркирует акт творчества и как преодоление хаоса, и как некую игру, подвиг, приближающий к смерти, к славной гибели (…) Волшебная скрипка здесь становится символом жертвенного искусства, а смерть для творчества — путём к познанию и героическим подвигом одновременно ». В 1986 году публикация нескольких стихотворений Гумилёва в «Огоньке » знаменовала в некотором роде «реабилитацию» поэта, причём именно стихотворение «Волшебная скрипка» вошло в число тех, которые Владимир Енишерлови Наталья Колосова решили отобрать для печати: «хотелось даже в журнальной публикации дать читателю почувствовать прелесть своеобразной, точной, романтичной и загадочной поэзии Гумилёва всех, по возможности, периодов ».

Слайд 9: ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ

Шел я по улице незнакомой И вдруг услышал вороний грай, И звоны лютни, и дальние громы, Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, Было загадкою для меня, В воздухе огненную дорожку Он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой, Он заблудился в бездне времен… Остановите, вагоновожатый, Остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену, Мы проскочили сквозь рощу пальм, Через Неву, через Нил и Сену Мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, Бросил нам вслед пытливый взгляд Нищий старик, — конечно тот самый, Что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно Сердце мое стучит в ответ: Видишь вокзал, на котором можно В Индию Духа купить билет. Вывеска… кровью налитые буквы Гласят — зеленная, — знаю, тут Вместо капусты и вместо брюквы Мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, Голову срезал палач и мне, Она лежала вместе с другими Здесь в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, Дом в три окна и серый газон… Остановите, вагоновожатый, Остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, Мне, жениху ковер ткала, Где же теперь твой голос и тело, Может ли быть, что ты умерла! Как ты стонала в своей светлице, Я же с напудренною косой Шел представляться Императрице, И не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я: наша свобода Только оттуда бьющий свет, Люди и тени стоят у входа В зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий, И за мостом летит на меня Всадника длань в железной перчатке И два копыта его коня. Верной твердынею православья Врезан Исакий в вышине, Там отслужу молебен о здравьи Машеньки и панихиду по мне. И всё ж навеки сердце угрюмо, И трудно дышать, и больно жить… Машенька, я никогда не думал, Что можно так любить и грустить.

Слайд 10: ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ

Этот стих — погружение автора в себя. Гумилев негативно относился к происходящему в стране. Его не устраивала революция, и он считал, что страна отдана варварам на истерзание. Название абсурдно, ведь трамвай не может заблудиться, но в этом стихотворении трамвай — метафора, которая подразумевает всю страну, погрязшую во вранье и вымышленном патриотизме. «Как я вскочил на его подножку» отмечает поэт. Это связано с тем, что Гумилёв 10 месяцев проживал за границей, а в России оказался случайно во время революции и из-за своих политических убеждений стал не выездным. Сначала поэт не собирался покидать Родину, напротив, считал себя свидетелем событий, которые принесут России настоящую свободу, но спустя несколько лет признал, что теперь ему придётся жить в бесправном государстве, которым управляют бывшие крестьяне.

Слайд 11: Поэзия

Гумилев считал, что стихотворная речь должна быть предельно проста и точна, тогда лишь мысль автора станет ясной, прозрачной, понятной. Эти принципы Николай Степанович пытался воплотить в своей поэзии, что ему, безусловно, удалось. Автор одним штрихом, одной фразой, точным жизненным наблюдением мог передать целую трагедию жизни, скупо, не выражая по этому поводу никаких чувств, просто объясняя факты, не более того... И в этом вся красота его стихов!

Слайд 12: Влияние на литературу

Упорная и вдохновенная деятельность Гумилёва по созданию формализованных «школ поэтического мастерства» (три «Цеха поэтов», «Студия живого слова» и др.), к которой скептически относились многие современники, оказалась весьма плодотворной. Его ученики — Георгий Адамович, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Николай Оцуп, Всеволод Рождественский, Николай Тихонов и другие — стали заметными творческими индивидуальностями. Созданный им акмеизм, привлёкший такие крупнейшие таланты эпохи, как Анна Ахматова и Осип Мандельштам, стал вполне жизнеспособным творческим методом. Значительным было влияние Гумилёва и на эмигрантскую, и (как через Тихонова, так и непосредственно) на советскую поэзию (в последнем случае — несмотря на полузапретность его имени, а во многом и благодаря этому обстоятельству). Так, учениками Гумилёва считали себя не знакомые с ним лично Н. Н. Туроверов и С. Н. Марков.

Слайд 13: Отзывы современников

Оценка Гумилёва критикой всегда была неоднозначной. Некоторые критики (Б. Садовской и др.) считали его бездарным и ничего не стоящим стихотворцем: считалось, что стихи Гумилёва не сочинялись сами, а тщательно продумывались и конструировались. Находили, что в его произведениях нет претензий к форме, но отсутствует самое главное: душа. Таким образом, его стихи воспринимались как искусная имитация творчества. О Гумилёве Анненский написал так: «Николай Гумилёв… кажется, чувствует краски более, чем очертания, и сильнее любит изящное, чем музыкально-прекрасное. Очень много работает над материалом для стихов и иногда достигает точности почти французской. Ритмы его изысканно тревожны… Лиризм Н. Гумилёва — экзотическая тоска по красочно причудливым вырезам далёкого юга. Он любит всё изысканное и странное, но верный вкус делает его строгим в подборе декораций.»

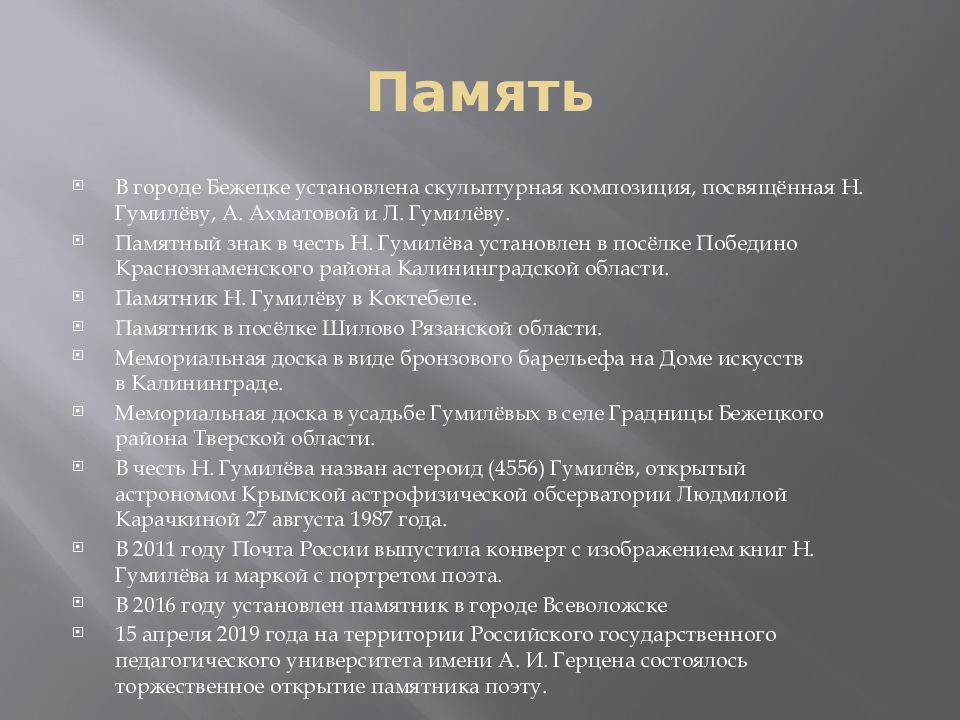

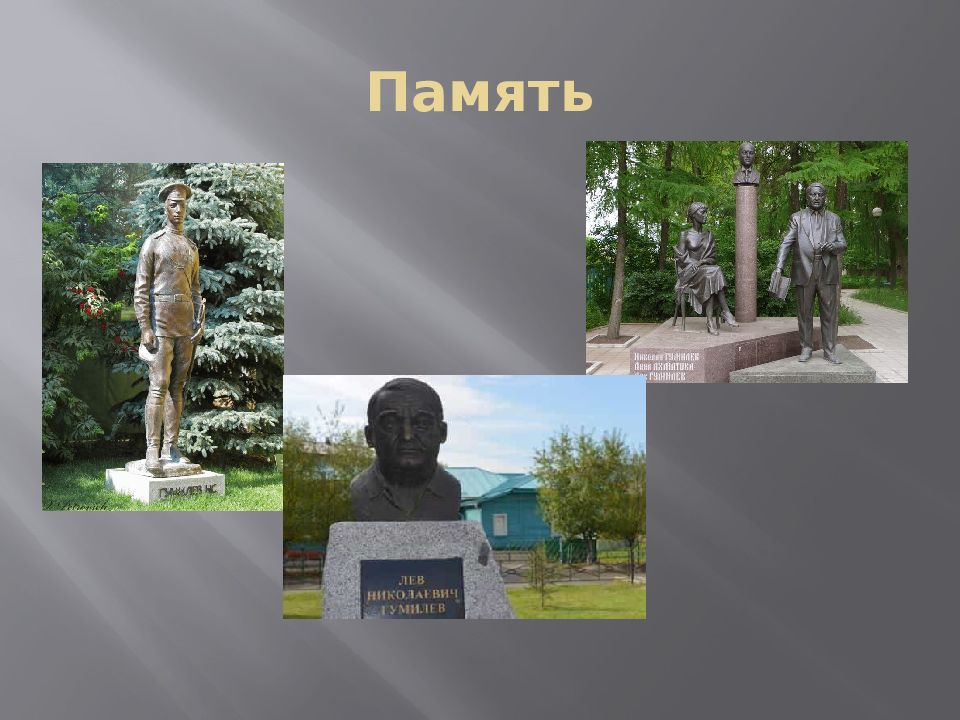

Слайд 14: Память

В городе Бежецке установлена скульптурная композиция, посвящённая Н. Гумилёву, А. Ахматовой и Л. Гумилёву. Памятный знак в честь Н. Гумилёва установлен в посёлке Победино Краснознаменского района Калининградской области. Памятник Н. Гумилёву в Коктебеле. Памятник в посёлке Шилово Рязанской области. Мемориальная доска в виде бронзового барельефа на Доме искусств в Калининграде. Мемориальная доска в усадьбе Гумилёвых в селе Градницы Бежецкого района Тверской области. В честь Н. Гумилёва назван астероид (4556) Гумилёв, открытый астрономом Крымской астрофизической обсерватории Людмилой Карачкиной 27 августа 1987 года. В 2011 году Почта России выпустила конверт с изображением книг Н. Гумилёва и маркой с портретом поэта. В 2016 году установлен памятник в городе Всеволожске 15 апреля 2019 года на территории Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена состоялось торжественное открытие памятника поэту.