Первый слайд презентации: Тема урока

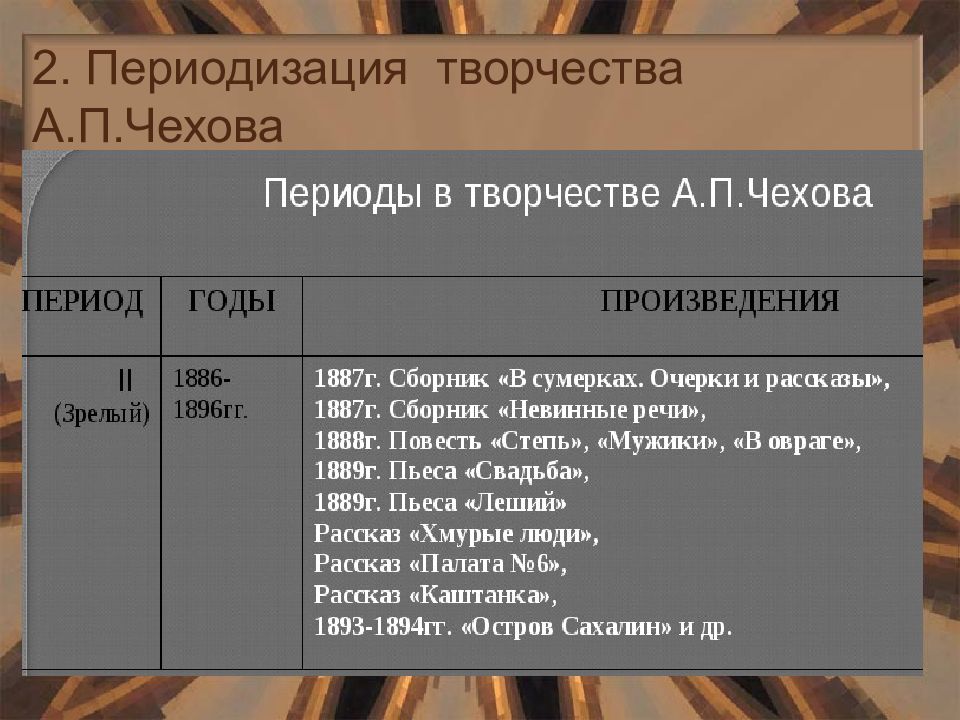

Сведения из биографии А.П.Чехова Периодизация творчества А.П.Чехова. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Дом с мезонином».

Слайд 2: Антон Павлович Чехов (1860 – 1904)

Слайд 3

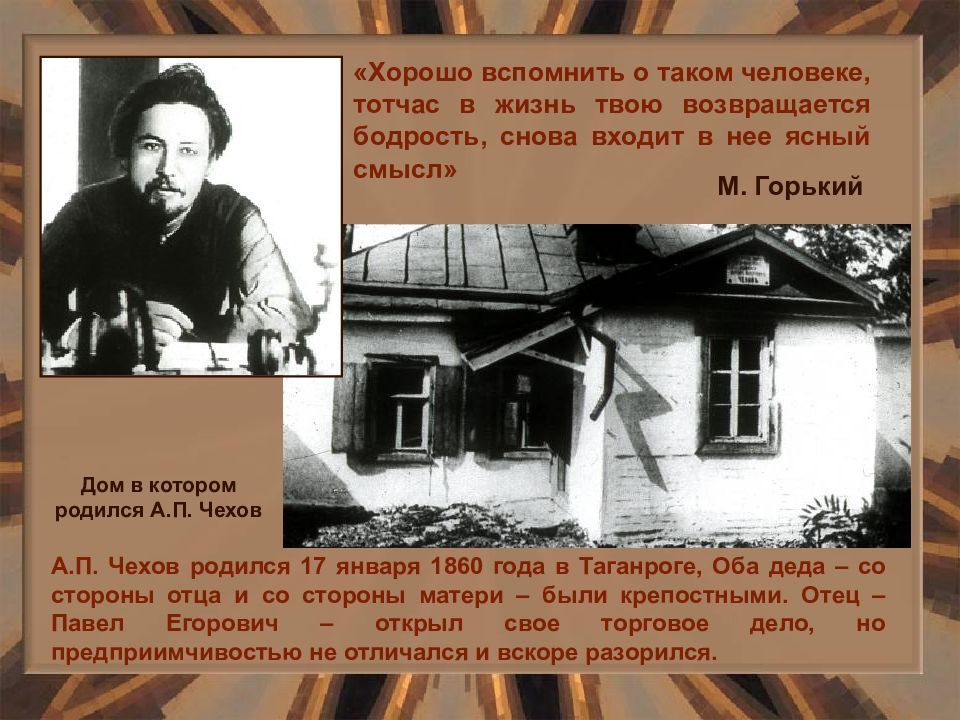

«Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл» М. Горький А.П. Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге, Оба деда – со стороны отца и со стороны матери – были крепостными. Отец – Павел Егорович – открыл свое торговое дело, но предприимчивостью не отличался и вскоре разорился. Дом в котором родился А.П. Чехов

Слайд 4: Детские годы

Был третьим ребенком в семье. Сначала Антоша Чехов учился в греческой школе в Таганроге. В 8 лет, после двух лет учебы поступает в Таганрогскую мужскую гимназию. Здесь он получает свой первый литературный псевдоним «Чехонте», которым его наградил учитель Закона Божьего Федор Покровский.

Слайд 6

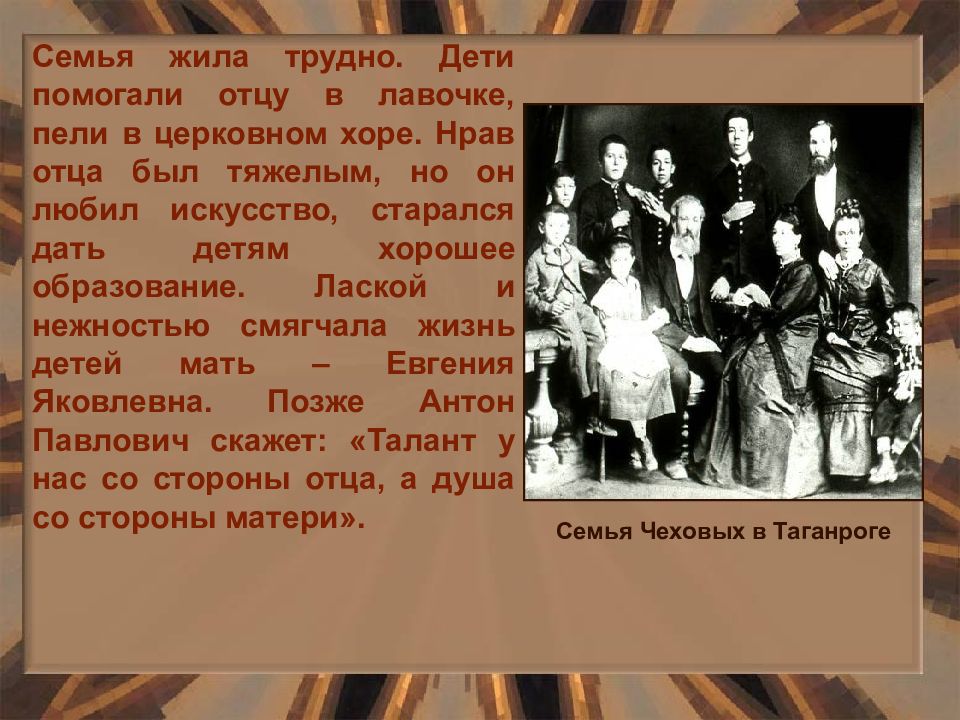

Семья жила трудно. Дети помогали отцу в лавочке, пели в церковном хоре. Нрав отца был тяжелым, но он любил искусство, старался дать детям хорошее образование. Лаской и нежностью смягчала жизнь детей мать – Евгения Яковлевна. Позже Антон Павлович скажет: «Талант у нас со стороны отца, а душа со стороны матери». Семья Чеховых в Таганроге

Слайд 9

Обширен круг его чтения: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Сервантес, Белинский, Добролюбов, Писарев… Чехов – гимназист. 1874 г.

Слайд 10

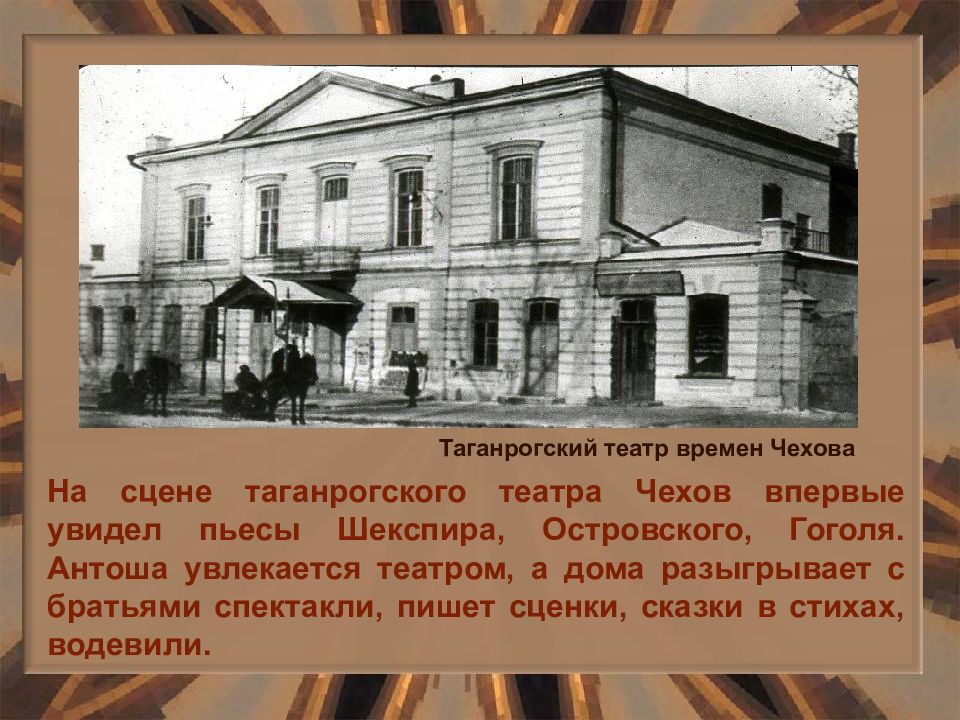

На сцене таганрогского театра Чехов впервые увидел пьесы Шекспира, Островского, Гоголя. Антоша увлекается театром, а дома разыгрывает с братьями спектакли, пишет сценки, сказки в стихах, водевили. Таганрогский театр времен Чехова

Слайд 11

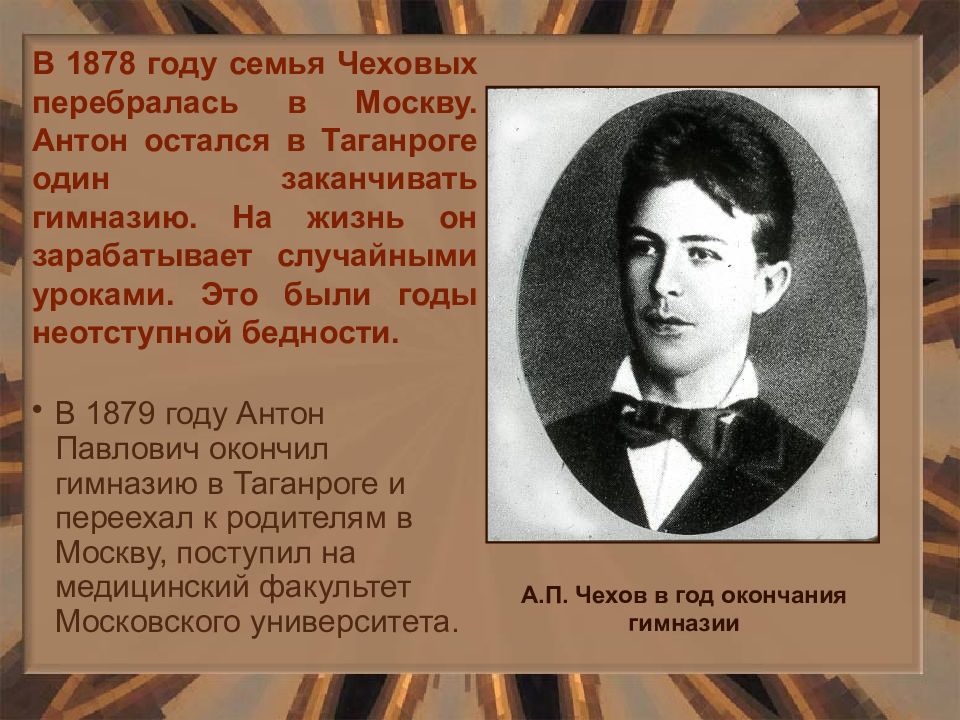

В 1878 году семья Чеховых перебралась в Москву. Антон остался в Таганроге один заканчивать гимназию. На жизнь он зарабатывает случайными уроками. Это были годы неотступной бедности. В 1879 году Антон Павлович окончил гимназию в Таганроге и переехал к родителям в Москву, поступил на медицинский факультет Московского университета. А.П. Чехов в год окончания гимназии

Слайд 12: Дом-музей Чехова в Москве

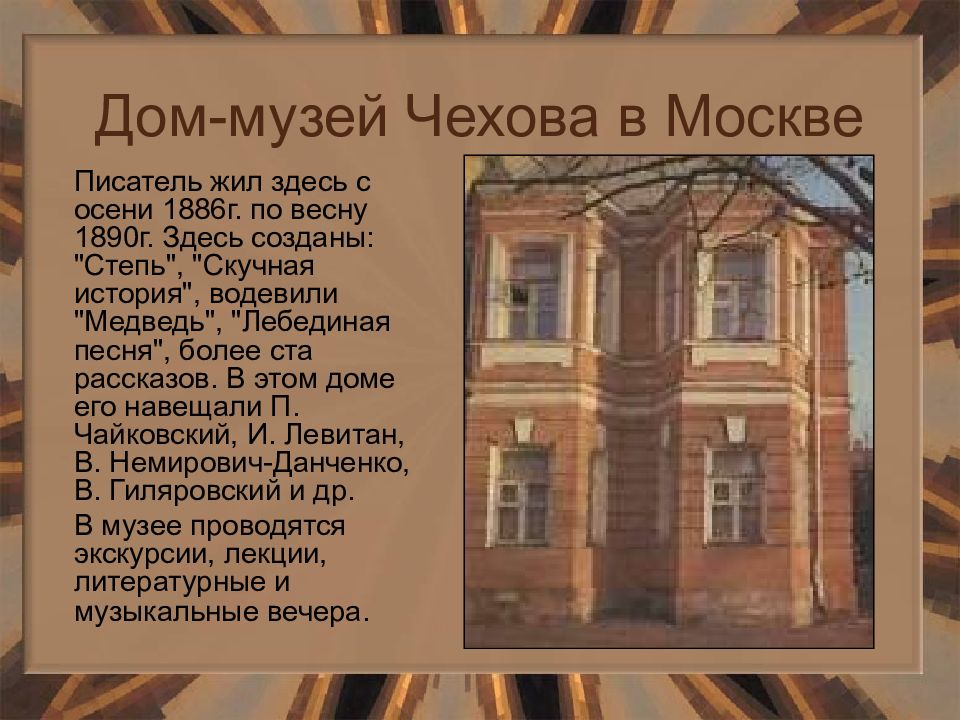

Писатель жил здесь с осени 1886г. по весну 1890г. Здесь созданы: "Степь", "Скучная история", водевили "Медведь", "Лебединая песня", более ста рассказов. В этом доме его навещали П. Чайковский, И. Левитан, В. Немирович-Данченко, В. Гиляровский и др. В музее проводятся экскурсии, лекции, литературные и музыкальные вечера.

Слайд 13

«Не сомневаюсь, - писал Чехов, - занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями…» Университетская клиника, где Чехов проходил студенческую практику

Слайд 14

Чехов работал неимоверно много. В литературной поденщине надрывалось и гибло немало дарований. Только удивительной талантливостью и целеустремленностью Чехова можно объяснить, почему он не сломался в этих условиях.

Слайд 15

Молодого Чехова влекли литературные интересы. Вместе с братом Николаем Антон Павлович начал сотрудничать в юмористических журналах «Стрекоза и «Будильник». Тексты Антона иллюстрировал Николай. А.П. Чехов с братом Николаем

Слайд 16

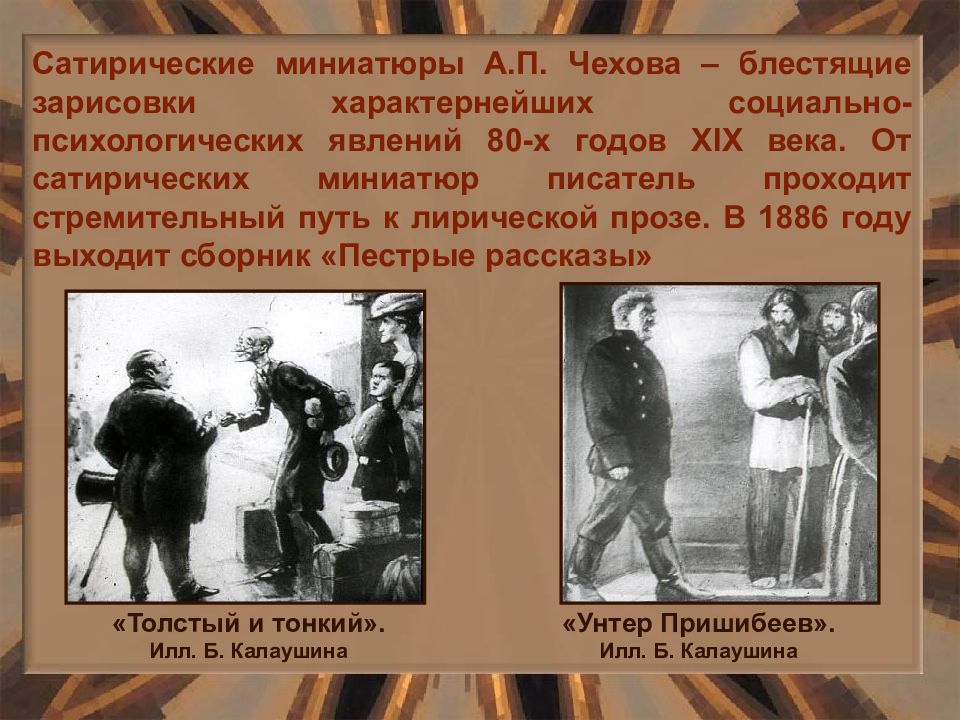

Сатирические миниатюры А.П. Чехова – блестящие зарисовки характернейших социально-психологических явлений 80-х годов XIX века. От сатирических миниатюр писатель проходит стремительный путь к лирической прозе. В 1886 году выходит сборник «Пестрые рассказы» «Толстый и тонкий». Илл. Б. Калаушина «Унтер Пришибеев». Илл. Б. Калаушина

Слайд 17: Псевдонимы А.П.Чехова

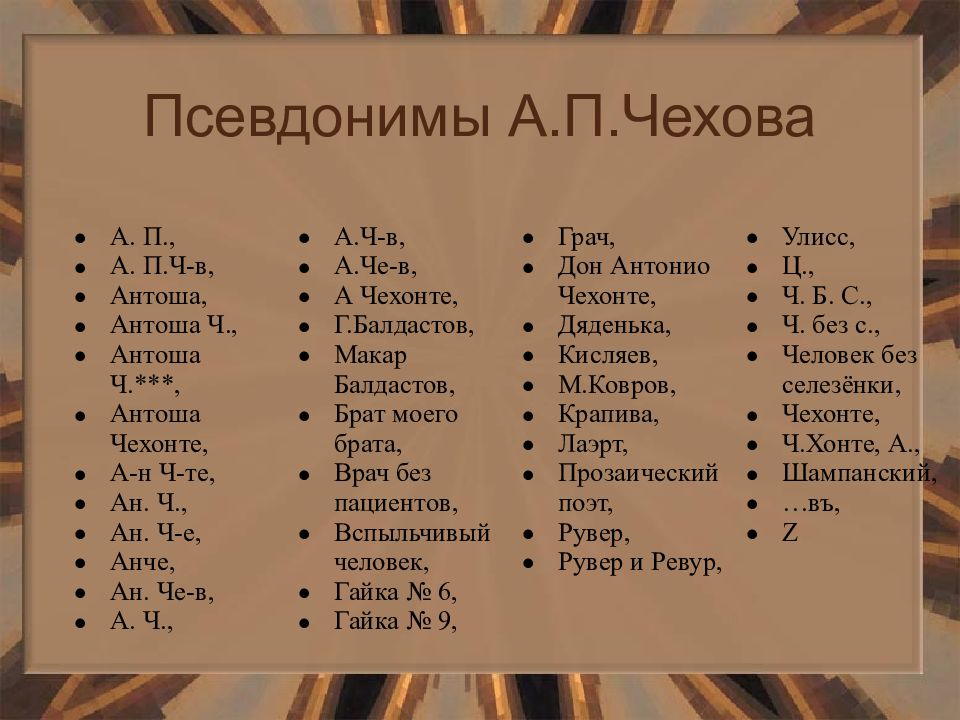

А. П., А. П.Ч-в, Антоша, Антоша Ч., Антоша Ч.***, Антоша Чехонте, А-н Ч-те, Ан. Ч., Ан. Ч-е, Анче, Ан. Че-в, А. Ч., А.Ч-в, А.Че-в, А Чехонте, Г.Балдастов, Макар Балдастов, Брат моего брата, Врач без пациентов, Вспыльчивый человек, Гайка № 6, Гайка № 9, Грач, Дон Антонио Чехонте, Дяденька, Кисляев, М.Ковров, Крапива, Лаэрт, Прозаический поэт, Рувер, Рувер и Ревур, Улисс, Ц., Ч. Б. С., Ч. без с., Человек без селезёнки, Чехонте, Ч.Хонте, А., Шампанский, …въ, Z Псевдонимы А.П.Чехова

Слайд 18

Людей, близко знавших Антона Павловича, поражал и его талант человечности, душевной чуткости, дар общения. В московском доме Чеховых на Садово-Кудринской всегда было оживленно и многолюдно. Дом в Кудрине. Рис. М.П. Чехова

Слайд 19

Осенью 1889 года А.П. Чехов начинает готовиться к поездке на Сахалин. А.П. Чехов перед отъездом на Сахалин

Слайд 20

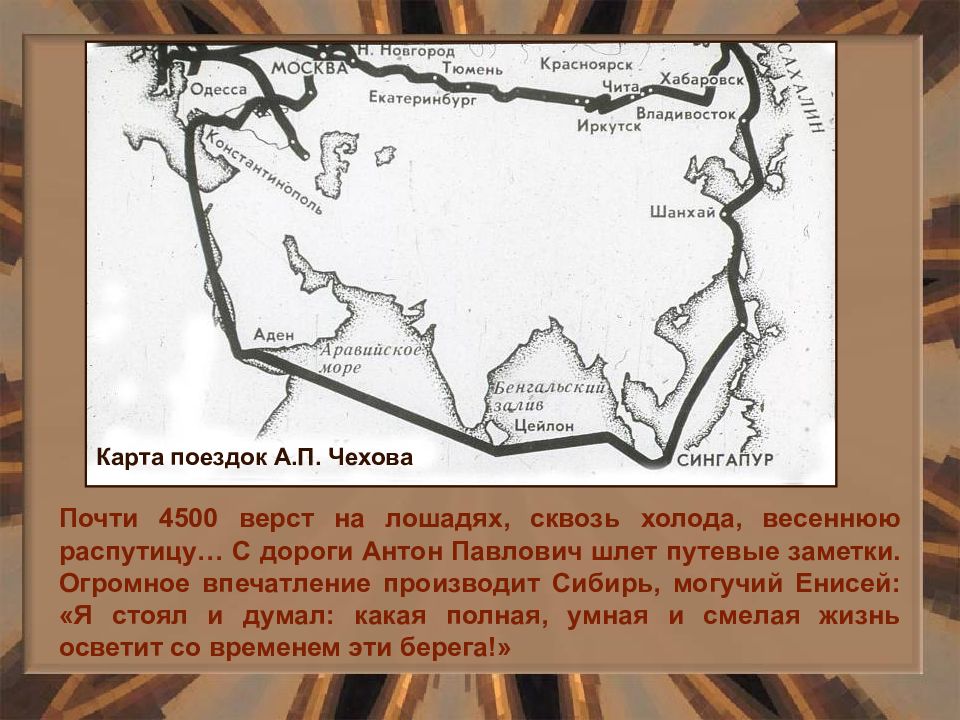

Почти 4500 верст на лошадях, сквозь холода, весеннюю распутицу… С дороги Антон Павлович шлет путевые заметки. Огромное впечатление производит Сибирь, могучий Енисей: «Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!» Карта поездок А.П. Чехова

Слайд 21

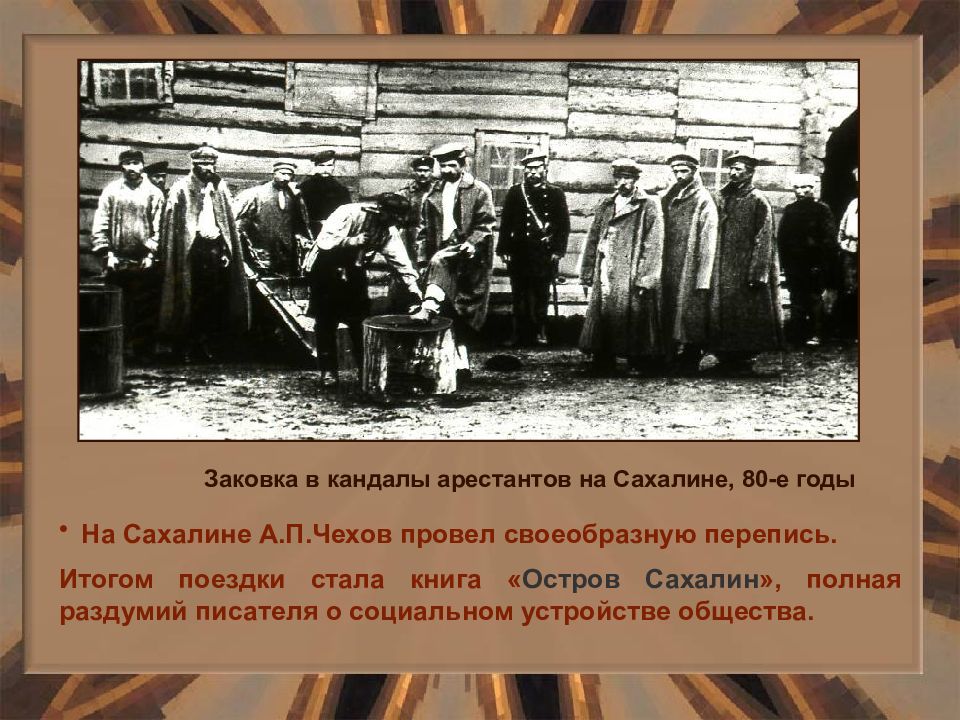

На Сахалине А.П.Чехов провел своеобразную перепись. Итогом поездки стала книга « Остров Сахалин », полная раздумий писателя о социальном устройстве общества. Заковка в кандалы арестантов на Сахалине, 80-е годы

Слайд 22

Тяжелый груз сахалинских переживаний явился основой, пожалуй, самого трагического чеховского произведения – повести «Палата № 6». «Палата № 6». Илл. А. Ванециана

Слайд 23

90-е годы были временем расцвета творчества писателя. Один за другим появляются замечательные рассказы «Ионыч», «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви». Чехов показал, как много заложено в людях прекрасного и доброго и как незаметно и необратимо все это может утонуть в тине мелочей жизни. «Ионыч». Илл. Т. Шишмаревой «Человек в футляре». Илл. Кукрыниксов

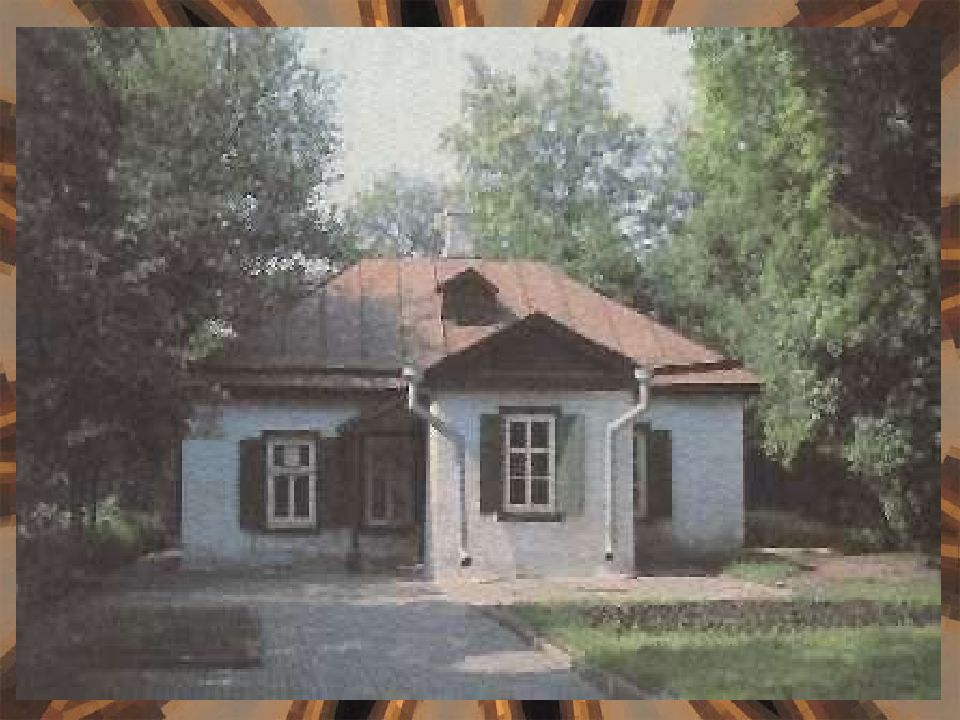

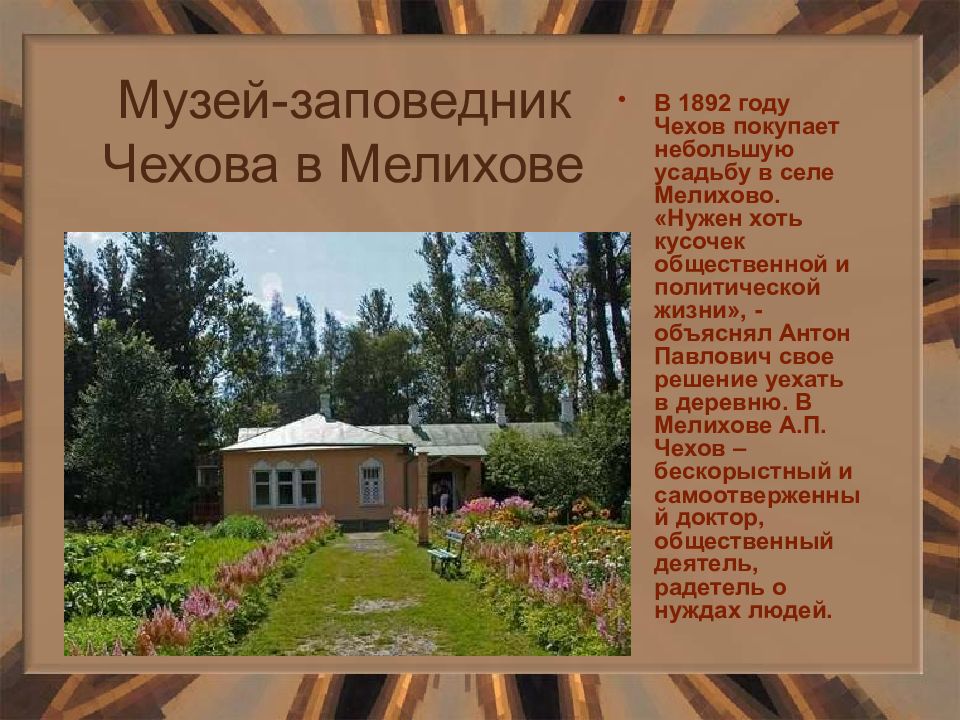

Слайд 24: Музей-заповедник Чехова в Мелихове

В 1892 году Чехов покупает небольшую усадьбу в селе Мелихово. «Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни», - объяснял Антон Павлович свое решение уехать в деревню. В Мелихове А.П. Чехов – бескорыстный и самоотверженный доктор, общественный деятель, радетель о нуждах людей.

Слайд 25

Здесь Чеховым написано более 40 произведений, среди них: "Дом с мезонином", "Палата N6", "Ионыч", "Крыжовник", "Человек в футляре" и др., пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", принесшие писателю мировую славу. Музей основан в1940 году при активном участии сестры Чехова Марии Павловны и его племянника Сергея Михайловича.

Слайд 27

В Мелихове Чехов создает «Чайку». Это был опыт новой психологической драмы. Премьера пьесы состоялась в Петербурге 17 октября 1896 года. Спектакль провалился. На мелиховском материале Чехов пишет повесть «Мужики». Илл. Т. Шишмаревой Илл. И. Ивашинцевой

Слайд 28

Илл. Кукрыниксов. В 1899 году в печати появился новый рассказ Чехова – «Дама с собачкой». Под впечатлением от прочитанного Горький писал Чехову: «Огромное Вы делаете дело Вашими маленькими рассказами – возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полумертвой жизни…»

Слайд 30

Огромное значение для Чехова – драматурга (да и для всего русского театра) имело его знакомство с деятелями Московского Художественного театра

Слайд 31

«…9 сентября 1898 года – знаменательный и на всю жизнь не забытый день. …Трудно говорить словами о том большом волнении, которое охватило меня и всех нас при первой встрече с любимым писателем, имя которого мы привыкли произносить с благоговением», - вспоминала О.Л. Книппер-Чехова А.П. Чехов и О.Л. Книппер

Слайд 32

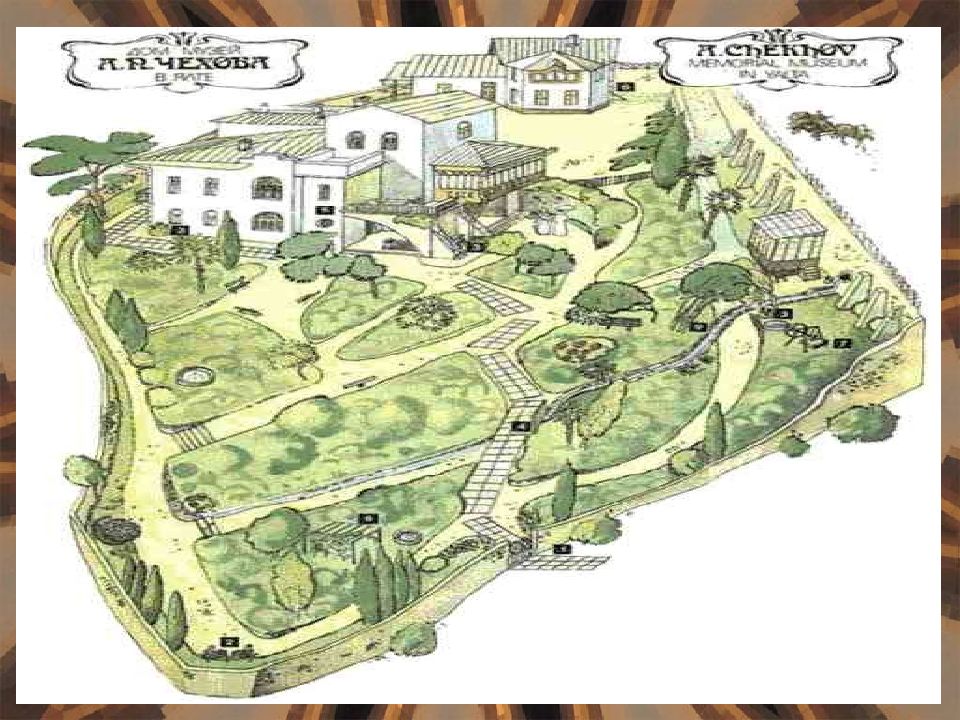

Вести о громадном успехе своих пьес А.П. Чехов получал в Ялте, куда ему пришлось переселиться из-за резкого ухудшения здоровья. Дом Чехова в Ялте (Белая дача)

Слайд 35

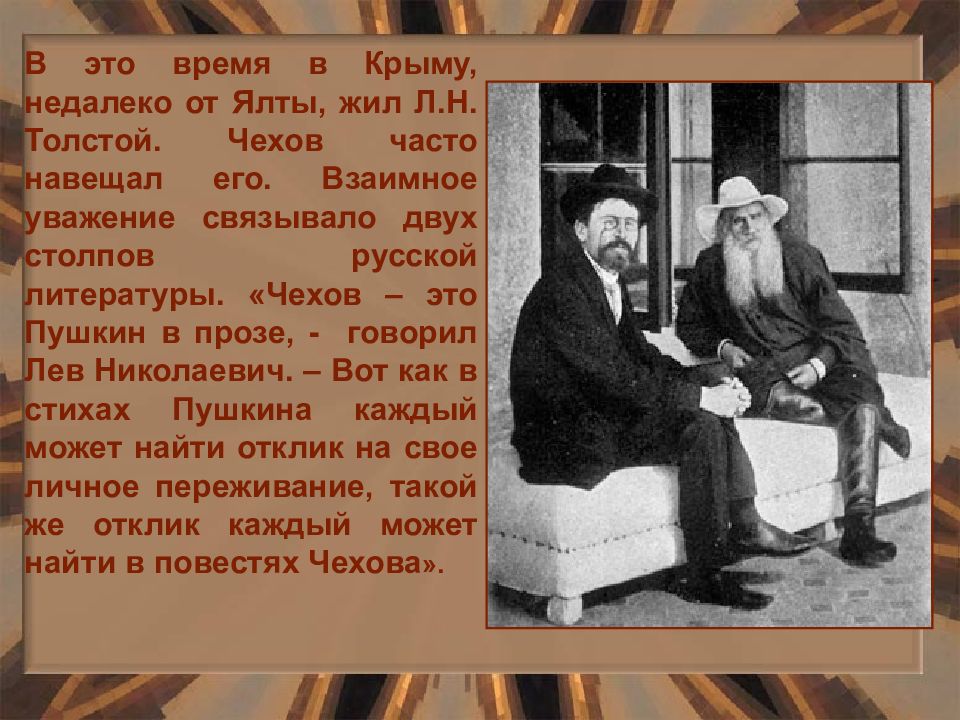

В это время в Крыму, недалеко от Ялты, жил Л.Н. Толстой. Чехов часто навещал его. Взаимное уважение связывало двух столпов русской литературы. «Чехов – это Пушкин в прозе, - говорил Лев Николаевич. – Вот как в стихах Пушкина каждый может найти отклик на свое личное переживание, такой же отклик каждый может найти в повестях Чехова ».

Слайд 36

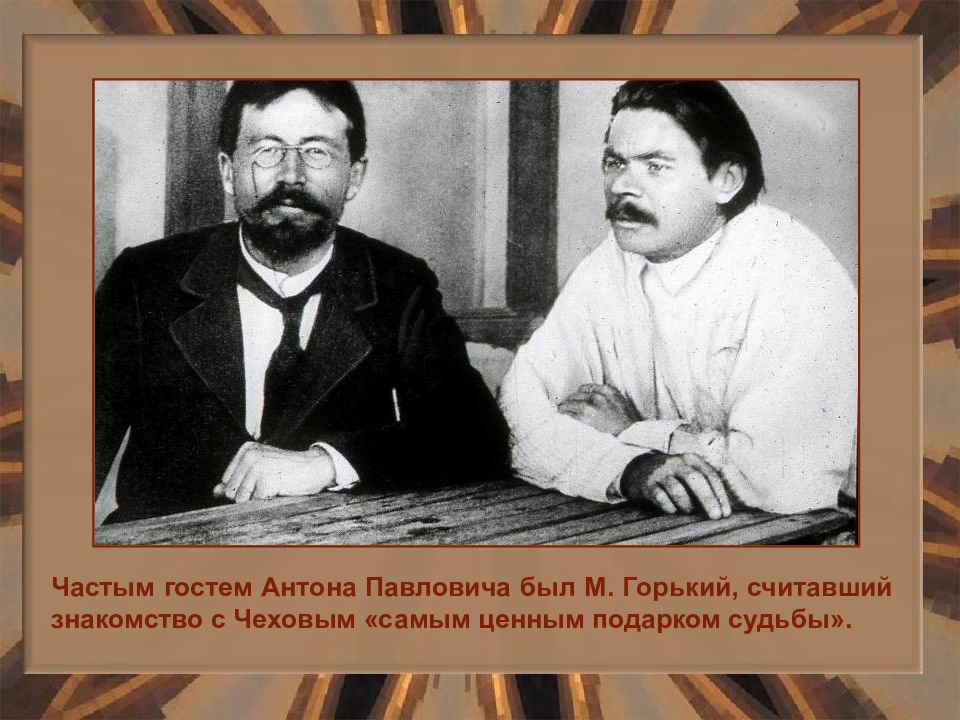

Частым гостем Антона Павловича был М. Горький, считавший знакомство с Чеховым «самым ценным подарком судьбы».

Слайд 37

Весной 1897 года у А.П. Чехова началось резкое обострение туберкулезного процесса, давно подтачивавшего его здоровье. В больнице Чехова посетил Л.Н. Толстой: «В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор… Говорили о бессмертии». А.П. Чехов по возвращении из клиники

Слайд 38: Скончался А.П.Чехов в г.Баденвейлере (Германия) 2 (15) июля 1904 года, выпив перед смертью бокал шампанского

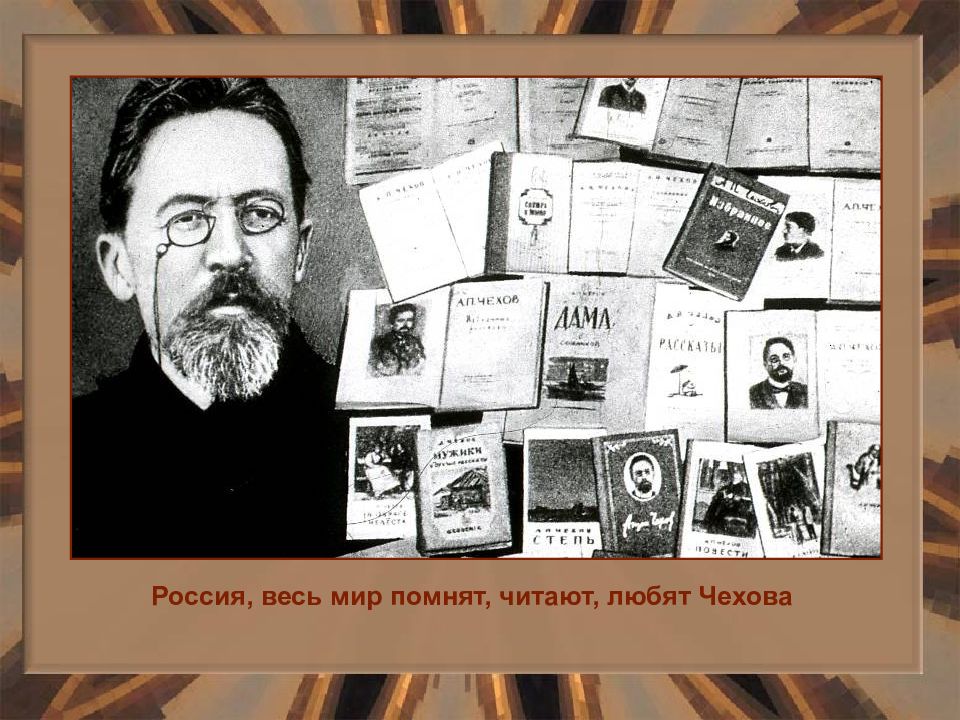

Слайд 41

В творчестве Чехова условно можно выделить несколько периодов. Первый — «ранний» — конец 1870 — 1886 гг. Как известно, писать юмористические миниатюры Чехов начал еще в конце 1870-х гг. В 1876 г. семья Антона Чехова покидает Таганрог, поскольку отец окончательно разорился, и средств для существования семьи не осталось. Будущий писатель, оставшись на три года в Таганроге один, претерпел и житейские невзгоды, и незаслуженные обиды, и унизительную бедность. Именно в то время, началось характерное чеховское одиночество, отшельничество, невольный «отказ». Отсюда псевдонимы ранних юмористических набросков: «пустынник Антоний», «старец Антоний». Эти годы дали мощный импульс творчеству. Одиночество творца оказалось плодотворным, благодаря целеустремленности, таланту, воле и трудолюбию.

Слайд 42

«Одиночество, осознанное и принятое, — это праздник индивидуальности». Чехов уже тогда осознавал свою непохожесть, избранность, индивидуальность. Когда Антон Чехов становится студентом медицинского факультета Московского университета, его склонность к одиночеству способствует утроенной работоспособности. Рядом с легкомысленными братьями Антон, учившийся на очень трудном медицинском факультете, сотрудничавший сразу с несколькими журналами и своими гонорарами кормивший семью, выглядел тружеником. «Жить семейно ужасно скверно», — писал Чехов к Н. А. Лейкину в ноябре 1885 г. В годы студенчества его уже преследовали первые приступы болезни (туберкулез легких), что также обостряет его чувство избранности и одиночества.

Слайд 43

Второй период — «переломный» (1886 — 1993 гг.). Исследователи говорят о трех кризисных, поворотных моментах в его творчестве за эти шесть лет21. Первый кризис — конец 1886 — 1887 гг. Зима — весна 1886г. — взлет писательской карьеры Чехова: его замечают редакторы крупных изданий. Дмитрий Григорович пишет ему письмо, призывая не тратить силы и талант на пустяки. Чехова «призывают» в большую литературу, и он начинает сотрудничать с газетой «Новое время» Алексея Суворина. Рассказы этого периода фокусируют внимание на одинокой личности, отчужденной от мира. И сам автор замкнут, постоянно раздражен. Летом 1887 г. Чехов посетил родной Таганрог, откуда написал брату Александру знаменитое «потерянное» письмо, в котором шла речь о невостребованности духовного потенциала, об одиночестве и чувстве ненужности в мире.

Слайд 44

Второй кризис наступает на рубеже 1888 — 1889 гг. Это время, когда Чехов балансирует между «Северным вестником» и газетой «Новое время», отстаивает независимость своей творческой позиции. Газета «Новое время» организовала кампанию против писателей-евреев Н. Минского (Виленкина), С. Надсона и А. Волынского (Хаима Флексера). Чехов, не желая участвовать в этой травле, пишет для журнала «Северный Вестник» («Степь» (1888), «Огни» (1888)). Но вскоре редакторы этого журнала Н. К. Михайловский и А. М. Евреинова организовали поход против Л. Н. Толстого, которого Чехов боготворил. Независимость позиции Чехова оценивается ими как «равнодушие». В рассказе «Огни» герой, как и автор, испытывает «ощущение страшного одиночества… Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как и их равнины, леса, снега».

Слайд 45

Этот конфликт разрешается отъездом на Сахалин и путешествием по Сибири. Зачем Чехов отправляется в 1890 г. в изнурительное путешествие через всю Россию на Сахалин? Этим вопросом задаются многие исследователи творчества писателя. Ответы самые разные, но все единодушно выделяют один из мотивов — желание подвига, испытания предела своих сил. Сам Чехов в письме к А. С. Суворину объясняет это так: «Надо себя дрессировать». Немаловажен и тот факт, что за такой относительно короткий период писатель успел побывать в Индии, Китае, в Сингапуре и на Цейлоне, после чего в шутку заключил: «Я не видел большой разницы между заграницей и Россией».

Слайд 46

Третий кризис (1892 — 1893 гг.) — время окончательного разрыва с редакциями «Нового времени» и «Северного вестника», время социальных и личных неудач. В эти годы внутренний разлад усугубился еще и безуспешными попытками создать роман. Многие исследователи (в частности, Ю. Соболев, Н. Разумова, Е. Толстая) считают, что эта неудача связана с отсутствием у Чехова позитивных основ мировоззрения, необходимых для крупной формы. Но именно «на сломе» духовных исканий пишутся самые пронзительные и художественно емкие произведения: «Дуэль» (1892), «Попрыгунья» (1892), «Три Года» (1892).

Слайд 47

Третий период (1893 — 1899 гг.) в творчестве Чехова принято называть Мелиховским. Имение в Мелихово Антон Павлович купил у знакомого художника в 1892 г. Оно находится недалеко от станции Лопасня (с 1954 г. Лопасня называется г. Чехов) на Серпуховском направлении Московско-Курской ж. д. Из шумной и дорогостоящей Москвы Чехов с семьей переселяется в Мелихово. Тогда и начинается «чеховское пустынножительство». В письмах к друзьям он так и говорит: «Если бы Вы согласились посетить мою пустынь … ». «Для самолюбивых людей, неврастеников нет удобнее жизни, как пустынножительство. Здесь никто не дразнит самолюбия и потому не мечешь молний из-за яйца выеденного».

Слайд 48

Мелиховское заточение неоднократно прерывалось: в 1894 г. вместе с Алексеем Сувориным Чехов путешествует по Черному морю (Ялта, Одесса), по Европе (Вена, Аббация, Милан, Ницца, Париж, Берлин); с осени 1897 г. по весну 1898 г. живет за границей (Биарриц, Ницца, Париж), лето проводит в Мелихово. В Мелихово Чехов закончил начатую еще в 1892 г. книгу «Остров Сахалин», занимается врачебной практикой, участвует в деятельности санитарной комиссии в разгар холеры и попечительстве сельских школ, пробует себя в качестве присяжного заседателя. Однако при такой активной деятельности он продолжает поэтизировать свое одиночество, которое увлекает его жаждой уединенного творческого труда, стремлением быть наедине с собой, своими героями и в своем мире.

Слайд 49

Отсюда желание «уходить в огород и полоть там бедную травку, которая никому не мешает». Одиноки и чеховские герои: одинок в жутком больничном флигеле Иван Громов с его знаниями и умом, чуткостью к чужой боли; одинок и обречен на вечную разлуку художник Старцев; одиноки в своем служении искусству Константин Треплев и Нина Заречная; одиноки сестры в провинциальном городе… Четвертый период — «поздний» (1899 — 1904 гг.) Болезнь писателя усугубляется, и он переезжает в Ялту, откуда ведет обширную переписку с писателями, актерами Художественного театра, активно работает над пьесами «Три сестры», «Вишневый сад». В Ялте будут написаны рассказы «Архиерей», «В овраге», «Невеста», отличающиеся необычайно глубоким драматизмом сюжета.

Слайд 51

Земский врач Дмитрий Ионович Старцев приезжает работать в губернский город С., где вскоре знакомится с Туркиными. Все члены этой радушной семьи славятся своими талантами: остроумный Иван Петрович Туркин ставит любительские спектакли, его жена Вера Иосифовна пишет повести и романы, а дочь Екатерина Ивановна играет на рояле и собирается ехать учиться в консерваторию. Семья производит на Старцева самое благоприятное впечатление. Возобновив через год знакомство, он влюбляется в Котика, как зовут Екатерину Ивановну домашние. Вызвав девушку в сад, Старцев пытается объясниться в любви и неожиданно получает от Котика записку, где ему назначается свидание на кладбище. Старцев почти уверен в том, что это шутка, и тем не менее ночью идёт на кладбище и несколько часов безрезультатно ждёт Екатерину Ивановну, предаваясь романтическим грёзам.

Слайд 52

На следующий день, облачившись в чужой фрак, Старцев едет делать предложение Екатерине Ивановне и получает отказ, поскольку, как объясняет Котик, «сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки». Старцев не ожидал отказа, и теперь его самолюбие уязвлено. Доктору не верится, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу. Однако узнав, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, Старцев успокаивается, и жизнь его возвращается в привычную колею. Проходит ещё четыре года. У Старцева большая практика и очень много работы. Он располнел и неохотно ходит пешком, предпочитая ездить на тройке с бубенчиками. За все это время он навестил Туркиных не более двух раз, однако не завёл и новых знакомств, так как обыватели раздражают его своими разговорами,

Слайд 53

взглядами на жизнь и даже своим видом. Вскоре Старцев получает от Веры Иосифовны и Котика письмо и, подумав, едет к Туркиным в гости. Очевидно, что на Екатерину Ивановну их встреча произвела гораздо более сильное впечатление, чем на Старцева, который, вспоминая свою былую любовь, испытывает чувство неловкости. Как и в его первое посещение, Вера Иосифовна читает вслух свой роман, а Екатерина Ивановна шумно и долго играет на рояле, но Старцев чувствует одно лишь раздражение. В саду, куда Котик приглашает Старцева, девушка говорит о том, с каким волнением ожидала этой встречи, и Старцеву становится грустно и жаль прошлого. Он рассказывает о своей серой однообразной жизни, жизни без впечатлений, без мыслей. Но Котик возражает, что у Старцева есть благородная цель в жизни — его работа земского врача. Говоря о себе, она признается, что разуверилась в своём таланте пианистки и что Старцев,

Слайд 54

служащий народу, помогающий страдальцам, представляется ей идеальным, возвышенным человеком. Однако у Старцева такая оценка его достоинств не вызывает никакого душевного подъёма. Покидая дом Туркиных, он чувствует облегчение от того, что не женился в своё время на Екатерине Ивановне, и думает, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город. Он оставляет без ответа письмо от Котика и больше уже никогда не приезжает к Туркиным. С течением времени Старцев ещё больше полнеет, становится грубым и раздражительным. Он разбогател, имеет громадную практику, но жадность не позволяет бросить земское место. В городе его зовут уже просто Ионычем. Живётся Старцеву скучно, ничто его не интересует, он одинок. А Котик, любовь к которой была единственной радостью Старцева, постарела, часто болеет и каждый день по четыре часа играет на рояле.

Слайд 57

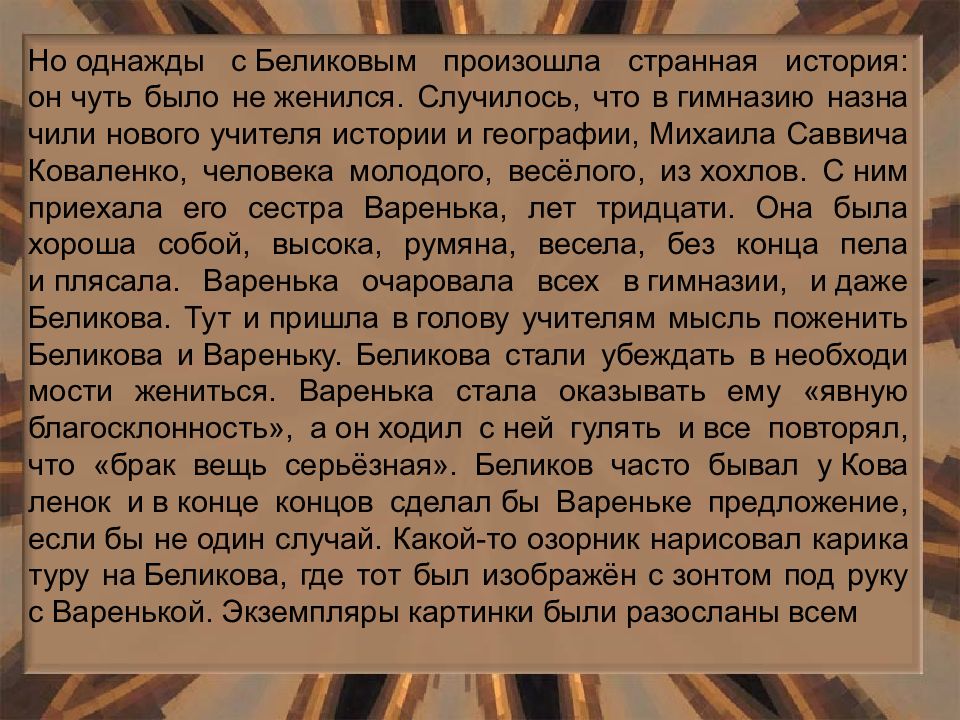

Конец XIX в. Сельская местность в России. Село Мироносицкое. Ветеринарный врач Иван Иванович Чимша-Гималайский и учитель гимназии Буркин, проохотившись весь день, располагаются на ночлег в сарае старосты. Буркин рассказывает Иван Иванычу историю учителя греческого языка Беликова, с которым они преподавали в одной гимназии. Беликов был известен тем, что «даже в хорошую погоду выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате». Часы, зонтик, перочинный нож Беликова были уложены в чехлы. Он ходил в тёмных очках, а дома закрывался на все замки. Беликов стремился создать себе «футляр», который защитил бы его от «внешних влияний». Ясны для него были лишь циркуляры, в которых что-нибудь запрещалось. Любые отклонения от нормы вызывали в нем смятение. Своими «футлярными» соображениями он угнетал не только гимназию, но и весь город.

Слайд 58

Но однажды с Беликовым произошла странная история: он чуть было не женился. Случилось, что в гимназию назначили нового учителя истории и географии, Михаила Саввича Коваленко, человека молодого, весёлого, из хохлов. С ним приехала его сестра Варенька, лет тридцати. Она была хороша собой, высока, румяна, весела, без конца пела и плясала. Варенька очаровала всех в гимназии, и даже Беликова. Тут и пришла в голову учителям мысль поженить Беликова и Вареньку. Беликова стали убеждать в необходимости жениться. Варенька стала оказывать ему «явную благосклонность», а он ходил с ней гулять и все повторял, что «брак вещь серьёзная». Беликов часто бывал у Коваленок и в конце концов сделал бы Вареньке предложение, если бы не один случай. Какой-то озорник нарисовал карикатуру на Беликова, где тот был изображён с зонтом под руку с Варенькой. Экземпляры картинки были разосланы всем

Слайд 59

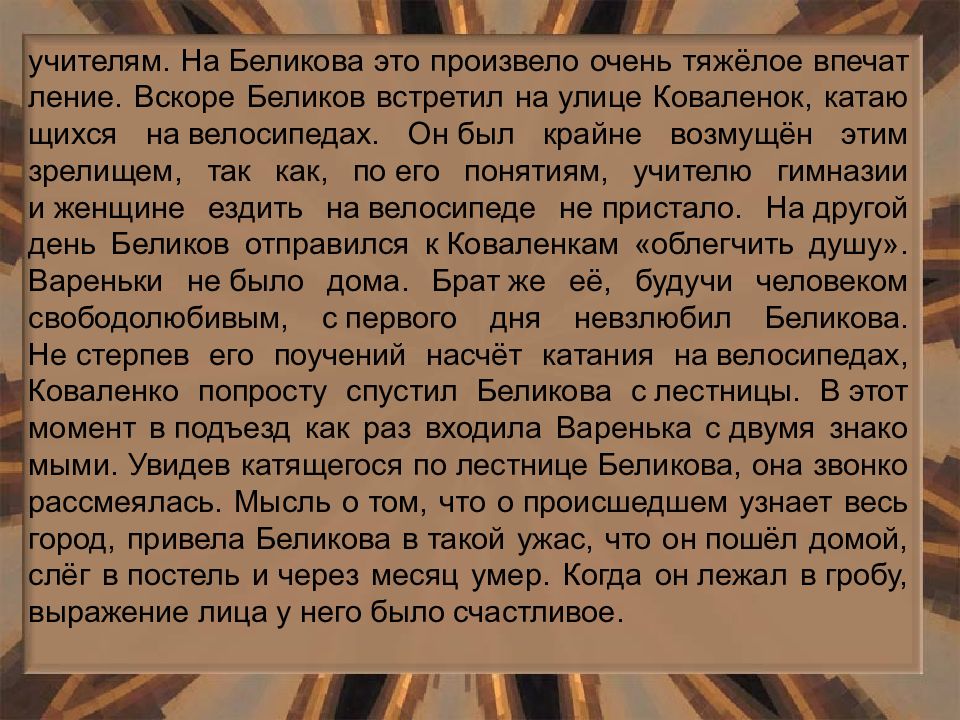

учителям. На Беликова это произвело очень тяжёлое впечатление. Вскоре Беликов встретил на улице Коваленок, катающихся на велосипедах. Он был крайне возмущён этим зрелищем, так как, по его понятиям, учителю гимназии и женщине ездить на велосипеде не пристало. На другой день Беликов отправился к Коваленкам «облегчить душу». Вареньки не было дома. Брат же её, будучи человеком свободолюбивым, с первого дня невзлюбил Беликова. Не стерпев его поучений насчёт катания на велосипедах, Коваленко попросту спустил Беликова с лестницы. В этот момент в подъезд как раз входила Варенька с двумя знакомыми. Увидев катящегося по лестнице Беликова, она звонко рассмеялась. Мысль о том, что о происшедшем узнает весь город, привела Беликова в такой ужас, что он пошёл домой, слёг в постель и через месяц умер. Когда он лежал в гробу, выражение лица у него было счастливое.

Слайд 60

Казалось, он достиг своего идеала, «его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Хоронили Беликова с приятным чувством освобождения. Но через неделю жизнь потекла прежняя — «утомительная, бестолковая жизнь, не запрещённая циркуляром, но и не разрешённая вполне». Буркин заканчивает рассказ. Размышляя об услышанном, Иван Иваныч произносит: «А разве то, что мы живём в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр?»

Слайд 63

Рассказчик (повествование идёт от первого лица) вспоминает, как шесть-семь лет назад жил в имении Белокурова в одном из уездов Т-ой губернии. Хозяин «вставал очень рано, ходил в поддёвке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия». Рассказчик — художник, но летом так обленился, что почти ничего не писал. «Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь». Так он забрёл в незнакомую усадьбу. Возле ворот стояли две девушки: одна «постарше, тонкая, бледная, очень красивая» и вторая — «молоденькая — ей было семнадцать-восемнадцать лет, не больше — тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами». Оба лица почему-то показались давно знакомыми. Он вернулся с чувством, будто видел хороший сон. Вскоре в имении Белокурова появилась коляска, в которой сидела одна из девушек, старшая.

Слайд 64

Она приехала с подписным листом просить деньги для крестьян-погорельцев. Подписавшись в листе, рассказчик был приглашён в гости посмотреть, по выражению девушки, «как живут почитатели его таланта». Белокуров рассказал, что ее зовут Лидией Волчаниновой, живёт она в селе Шелковка вместе с матерью и сестрой. Ее отец когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, Лида работала учительницей, получая двадцать пять рублей в месяц. В один из праздников они поехали к Волчаниновым. Мать и дочери были дома. «Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи». Лида рассказывала Белокурову, что председатель управы Балаган «все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям

Слайд 65

и делает что хочет». «Молодёжь должна составить из себя сильную партию, — сказала она, — но вы видите, какая у нас молодёжь. Стыдно, Петр Петрович!» Младшая сестра Женя (Мисюсь, ибо в детстве она звала так «мисс», свою гувернантку) казалась совсем ребёнком. Во время обеда Белокуров, жестикулируя, опрокинул рукавом соусник, но никто, кроме рассказчика, казалось, не заметил этого. Когда они возвращались, Белокуров сказал: «Хорошее воспитание не в том, что не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. <…> Да, прекрасная, интеллигентная семья...» Рассказчик стал бывать у Волчаниновых. Ему понравилась Мисюсь, она тоже симпатизировала ему. «Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке <…> Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением». Его особенно привлекало то, что в глазах юной провинциалки он выглядел

Слайд 66

талантливым художником, знаменитой личностью. Лида невзлюбила его. Она презирала праздность и считала себя трудовым человеком. Ей не нравились его пейзажи потому, что в них не показывались народные нужды. В свою очередь Лида не понравилась ему. Как-то он затеял с ней спор и сказал, что ее благотворительная работа с крестьянами не только не приносит пользы, но и вредна. «Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, ещё больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину». Лидин авторитет был непререкаем. Мать и сестра уважали, но и боялись ее, взявшей на себя «мужское» руководство семьёй.

Слайд 67

Наконец рассказчик признался Жене в любви вечером, когда она провожала его до ворот усадьбы. Она ответила ему взаимностью, но тут же побежала все рассказать матери и сестре. «Мы не имеем тайн друг от друга...» Когда на следующий день он пришёл к Волчаниновым, Лида сухо объявила, что Екатерина Павловна с Женей уехала к тёте, в Пензенскую губернию, чтобы затем, вероятно, отправиться за границу. По дороге обратно его нагнал мальчишка с запиской от Мисюсь: «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами... Я была не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!» Больше он не видел Волчаниновых. Как-то по дороге в Крым он встретил в вагоне Белокурова, и тот сообщил, что Лида по-прежнему живёт в Шелковке и учит детей. Ей удалось сплотить возле себя «сильную партию» из молодых людей, и на последних земских

Слайд 68

выборах они «прокатили» Балагина. «Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где». Постепенно рассказчик начинает забывать про «дом с мезонином», про Волчаниновых, и только в минуты одиночества он вспоминает о них и: «...мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся... Мисюсь, где ты?»