Первый слайд презентации: Теоретические основы международных отношений

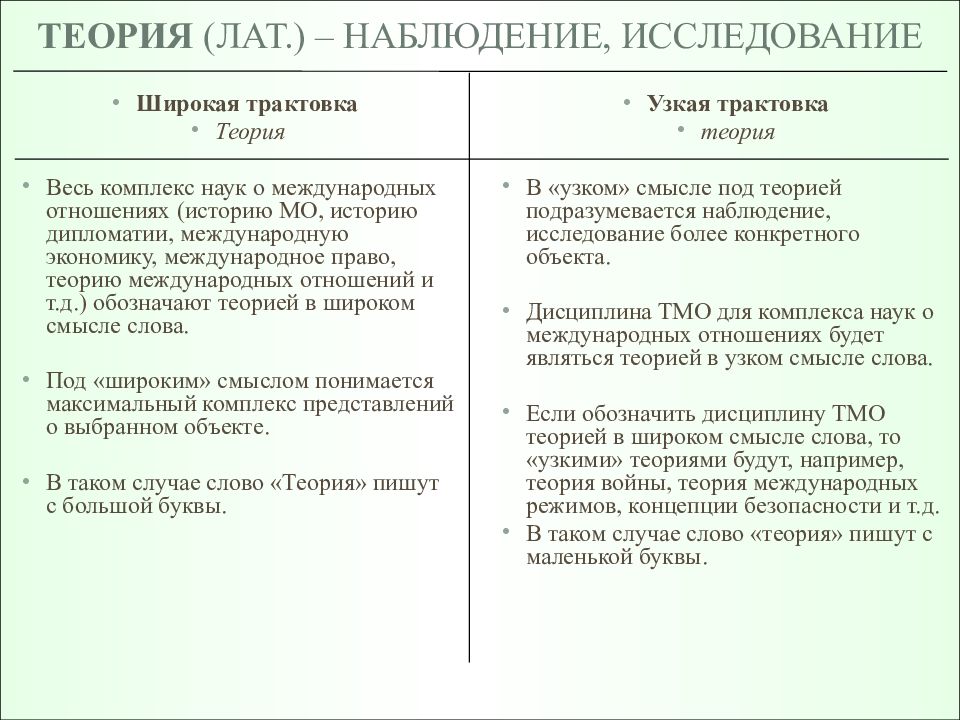

Широкая трактовка Теория Весь комплекс наук о международных отношениях (историю МО, историю дипломатии, международную экономику, международное право, теорию международных отношений и т.д.) обозначают теорией в широком смысле слова. Под «широким» смыслом понимается максимальный комплекс представлений о выбранном объекте. В таком случае слово «Теория» пишут с большой буквы. Узкая трактовка теория В «узком» смысле под теорией подразумевается наблюдение, исследование более конкретного объекта. Дисциплина ТМО для комплекса наук о международных отношениях будет являться теорией в узком смысле слова. Если обозначить дисциплину ТМО теорией в широком смысле слова, то «узкими» теориями будут, например, теория войны, теория международных режимов, концепции безопасности и т.д. В таком случае слово «теория» пишут с маленькой буквы.

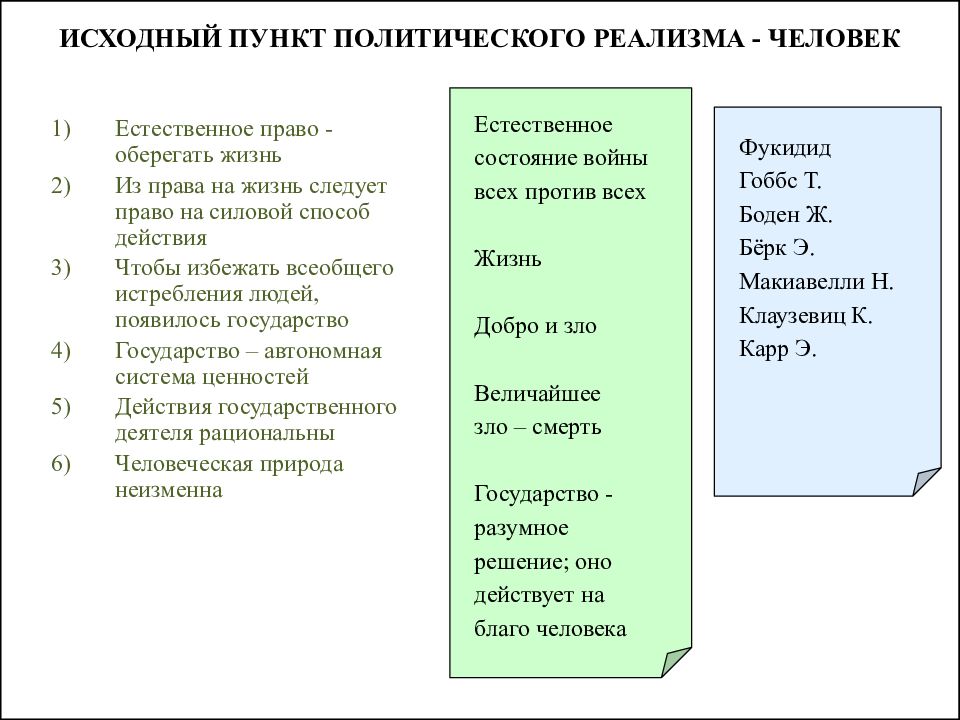

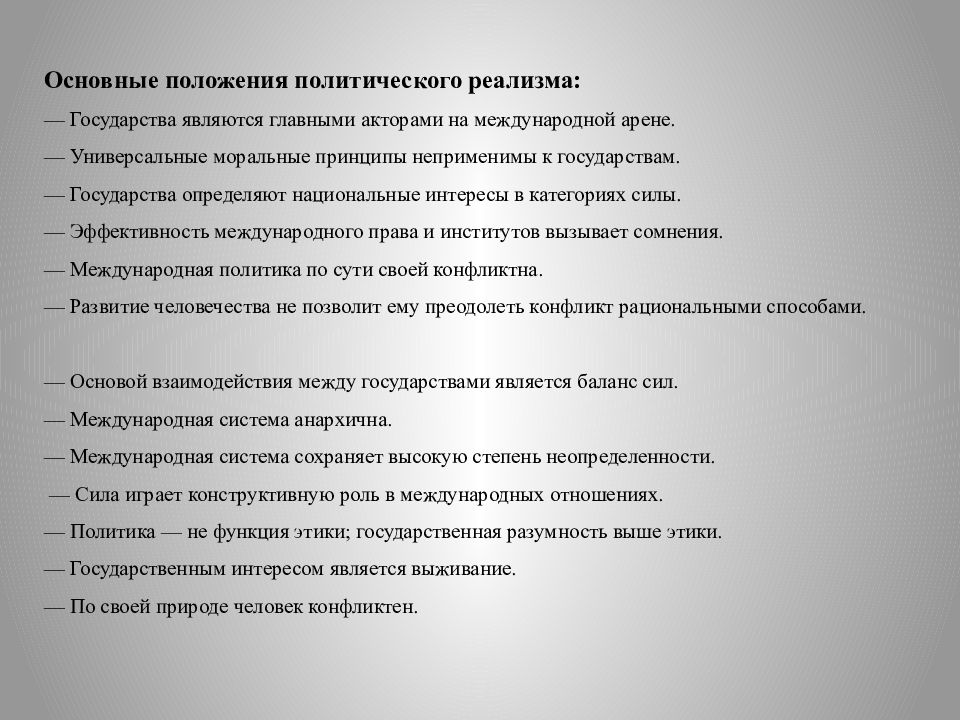

Слайд 5: ИСХОДНЫЙ ПУНКТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА - ЧЕЛОВЕК

Естественное право - оберегать жизнь Из права на жизнь следует право на силовой способ действия Чтобы избежать всеобщего истребления людей, появилось государство Государство – автономная система ценностей Действия государственного деятеля рациональны Человеческая природа неизменна Фукидид Гоббс Т. Боден Ж. Бёрк Э. Макиавелли Н. Клаузевиц К. Карр Э. Естественное состояние войны всех против всех Жизнь Добро и зло Величайшее зло – смерть Государство - разумное решение; оно действует на благо человека

Слайд 6: Фукидид (470-400 до н.э.)

Автор «Истории пелопонесских войн» Анализирует причины постоянно возникающих конфликтов между государствами. Государства боятся усиления своих соперников, что может стать причиной войны. Дилемма безопасности – военно-политическое усиление одной стороны вызывает ответные действия другой, еще больше уменьшая степень безопасности и провоцируя ответную реакцию в виде войны. Эгоистичная природа человека, неравенство людей переносятся и на отношения государств. Наращивание могущества государства – средство обеспечения своих интересов, престижа и безопасностию

Слайд 7: Николло Макиавелли (1469-1527)

Независимость- высшая политическая ценность. Необходимо укреплять силу и могущество для ее защиты. Сила и хитрость – основные средства внешней политики; Самоуверенность, смелость и гибкость – залог политического успеха ; Политика – сфера, свободная от принципов общечеловеческой морали (нельзя доверять соседям, делиться богатством, избегать войн ); Считал наилучшей формой государственного устройства республику.

Слайд 8: Томас Гоббс (1588-1679)

Развил идею об эгоистической природе человека, извечном соперничестве и недоверии – что ведет людей к «естественному состоянию». Для перехода к «гражданскому состоянию» необходим «общественный договор» - государство-Левиафан. В отношениях между государствами сохраняется «естественное состояние», что менее опасно, т.к. государство никогда не спит. Сторонник абсолютной монархии.

Слайд 9: Карл фон Клаузевиц (1780-1831)

прусский военачальник, военный теоретик и историк. В 1812—1814 годах служил в русской армии. Своим сочинением «О войне» произвёл переворот в теории и основах военных наук. Война – продолжение политики, ее инструмент и средство. Внешнеполитические цели – приоритетны для государства. Постоянство человеческой природы позволяет выделить закономерности политики, основанные на принципах рациональности. Баланс сил – наилучший механизм поддержания стабильности; Стратегия – это искусство, а тактика – наука.

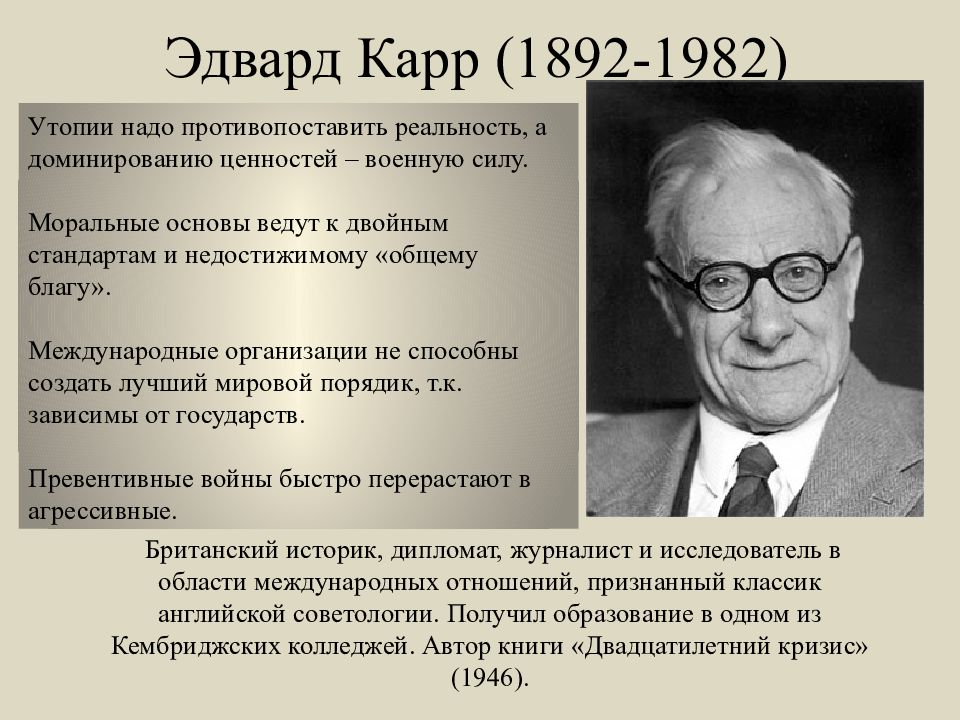

Слайд 10: Эдвард Карр (1892-1982)

Британский историк, дипломат, журналист и исследователь в области международных отношений, признанный классик английской советологии. Получил образование в одном из Кембриджских колледжей. Автор книги «Двадцатилетний кризис» (1946). Утопии надо противопоставить реальность, а доминированию ценностей – военную силу. Моральные основы ведут к двойным стандартам и недостижимому «общему благу ». Международные организации не способны создать лучший мировой порядик, т.к. зависимы от государств. Превентивные войны быстро перерастают в агрессивные.

Слайд 11

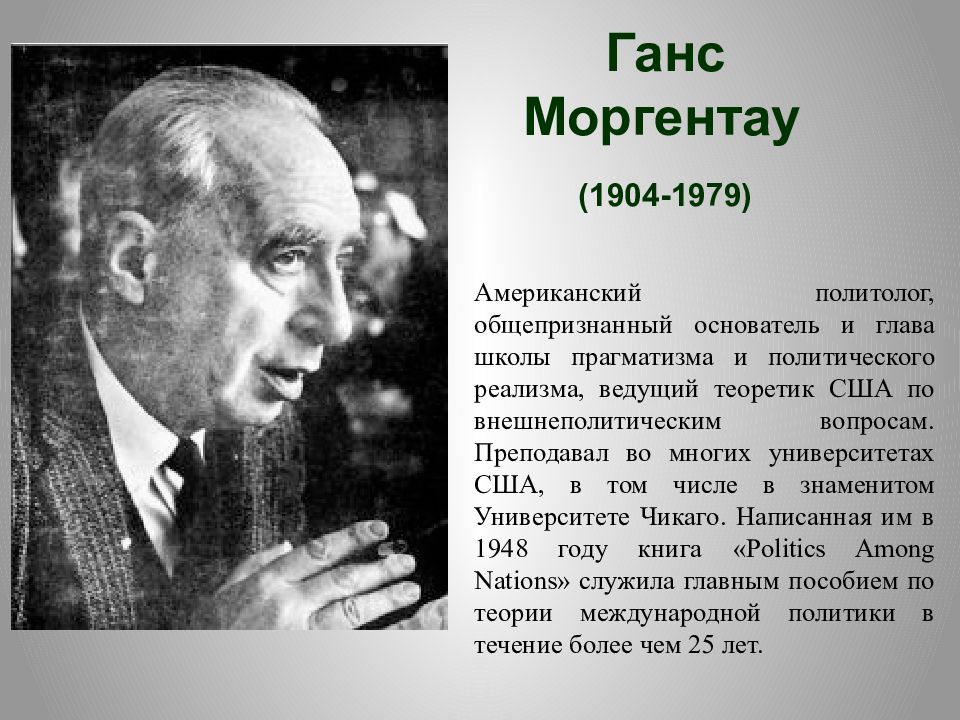

Ганс Моргентау (1904-1979) Американский политолог, общепризнанный основатель и глава школы прагматизма и политического реализма, ведущий теоретик США по внешнеполитическим вопросам. Преподавал во многих университетах США, в том числе в знаменитом Университете Чикаго. Написанная им в 1948 году книга « Politics Among Nations » служила главным пособием по теории международной политики в течение более чем 25 лет.

Слайд 12

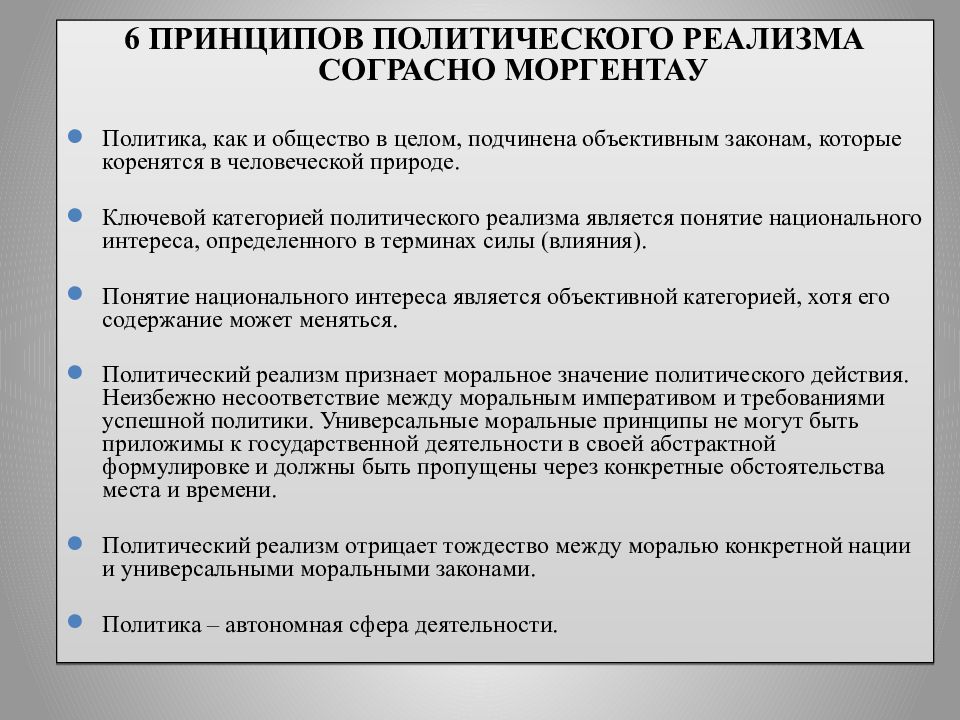

6 ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА СОГРАСНО МОРГЕНТАУ Политика, как и общество в целом, подчинена объективным законам, которые коренятся в человеческой природе. Ключевой категорией политического реализма является понятие национального интереса, определенного в терминах силы (влияния ). Понятие национального интереса является объективной категорией, хотя его содержание может меняться. Политический реализм признает моральное значение политического действия. Неизбежно несоответствие между моральным императивом и требованиями успешной политики. Универсальные моральные принципы не могут быть приложимы к государственной деятельности в своей абстрактной формулировке и должны быть пропущены через конкретные обстоятельства места и времени. Политический реализм отрицает тождество между моралью конкретной нации и универсальными моральными законами. Политика – автономная сфера деятельности.

Слайд 13

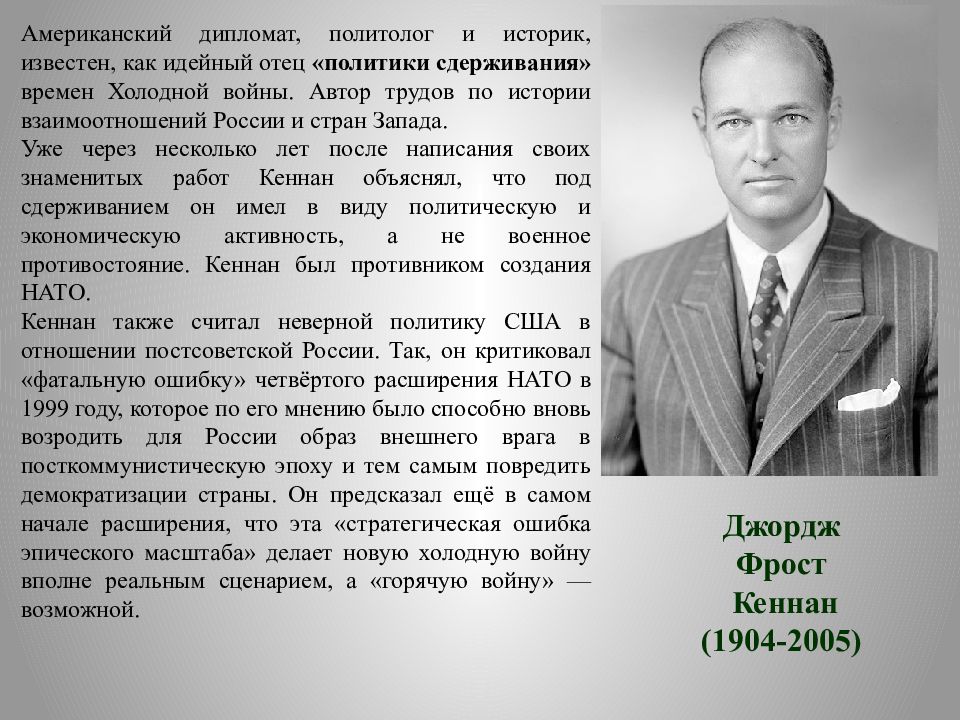

Джордж Фрост Кеннан ( 1904-2005) А мериканский дипломат, политолог и историк, известен, как идейный отец «политики сдерживания» времен Холодной войны. Автор трудов по истории взаимоотношений России и стран Запада. Уже через несколько лет после написания своих знаменитых работ Кеннан объяснял, что под сдерживанием он имел в виду политическую и экономическую активность, а не военное противостояние. Кеннан был противником создания НАТО. Кеннан также считал неверной политику США в отношении постсоветской России. Так, он критиковал «фатальную ошибку» четвёртого расширения НАТО в 1999 году, которое по его мнению было способно вновь возродить для России образ внешнего врага в посткоммунистическую эпоху и тем самым повредить демократизации страны. Он предсказал ещё в самом начале расширения, что эта «стратегическая ошибка эпического масштаба» делает новую холодную войну вполне реальным сценарием, а «горячую войну» — возможной.

Слайд 16

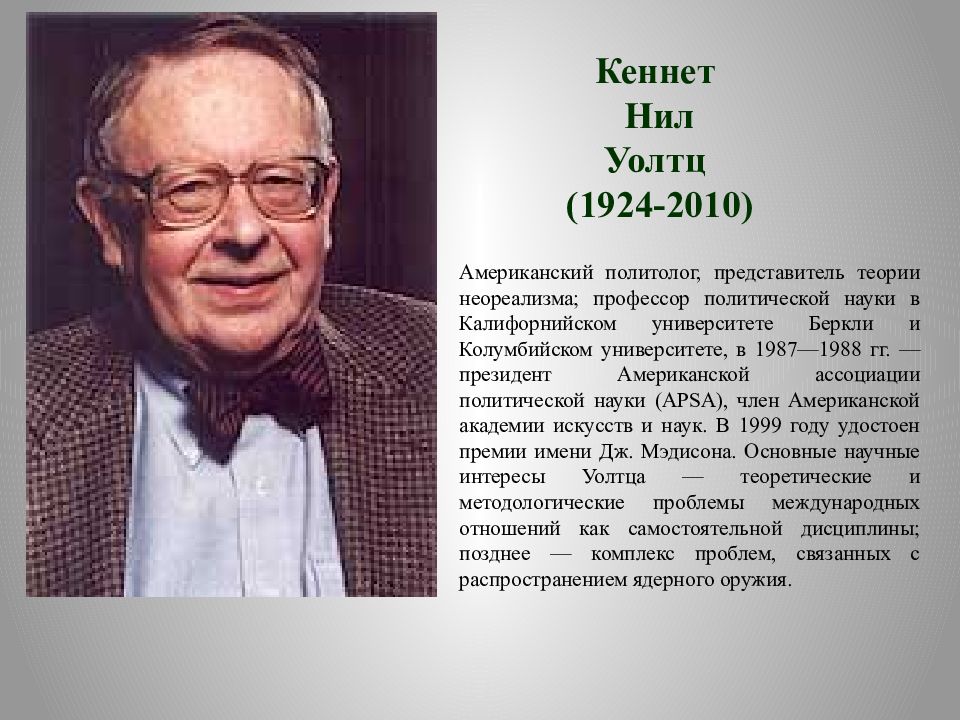

Кеннет Нил Уолтц ( 1924-2010) Американский политолог, представитель теории неореализма; профессор политической науки в Калифорнийском университете Беркли и Колумбийском университете, в 1987—1988 гг. — президент Американской ассоциации политической науки (APSA), член Американской академии искусств и наук. В 1999 году удостоен премии имени Дж. Мэдисона. Основные научные интересы Уолтца — теоретические и методологические проблемы международных отношений как самостоятельной дисциплины; позднее — комплекс проблем, связанных с распространением ядерного оружия.

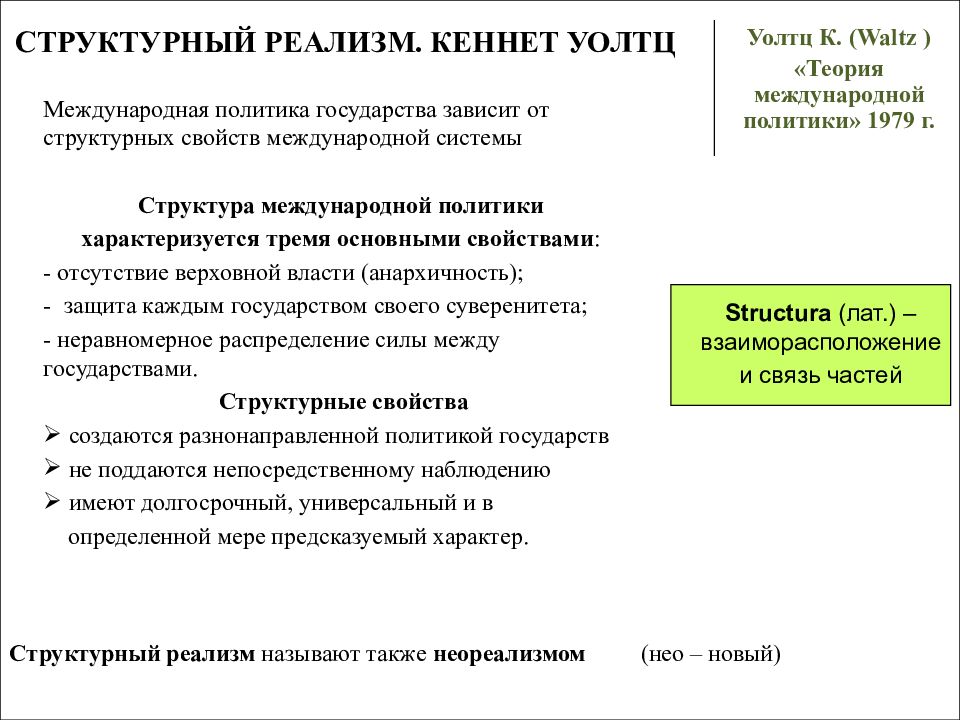

Слайд 17: СТРУКТУРНЫЙ РЕАЛИЗМ. КЕННЕТ УОЛТЦ

Уолтц К. ( Waltz ) «Теория международной политики» 1979 г. Structura ( лат.) – взаиморасположение и связь частей Международная политика государства зависит от структурных свойств международной системы Структура международной политики характеризуется тремя основными свойствами : - отсутствие верховной власти ( анархичность); - защита каждым государством своего суверенитета; - неравномерное распределение силы между государствами. Структурные свойства создаются разнонаправленной политикой государств не поддаются непосредственному наблюдению имеют долгосрочный, универсальный и в определенной мере предсказуемый характер. Структурный реализм называют также неореализмом ( нео – новый)

Слайд 18: Государство и структура

Те государства, которые идут против структурных тенденций, с неизбежностью проигрывают. Если политический реализм оставляет простор государственному деятелю для принятия решений, размышляя о моральности политики и рациональности процесса принятия решений, то с точки зрения неореализма пространство для маневра ограничено и большая часть решений определяется структурой системы, ее сдержками и возможностями

Слайд 19: Изменения структуры

В случае смены основного принципа ее организации (например, из анархичной в иерархичную); В случае изменения доминирующей функции государства (от защиты суверенитета к какой-либо другой); При изменении распределения возможностей. Последнее более вероятно. К примеру, после развала СССР структура превратилась из биполярной в многополярную с временным тяготением к однополярности.

Слайд 20: Неореалистическая теория стабильности К.Уолц

Исторический контекст – необходимость объяснения мирного сосуществования СССР и США в рамках «конфронтационной стабильности» Основной тезис – биполярные системы наиболее стабильны - баланс сил и структурную стабильность легче всего обеспечить в биполярной системе, в которой сверхдержавы имеют самые высокие ставки – выживание.

Слайд 21: Развитие неореалистическое теории стабильности: Дж.Миершаймер

Развал биполярности – не повод для радости Во-первых, количество конфликтов великих держав меньше, что снижает возможность прямого столкновения между великими державами. Во-вторых, чем меньше великих держав, тем легче поддерживать взаимную систему сдерживания. Ядерный стратегический баланс Наличие только двух держав максимально снижают риск просчетов и недопонимания, которые могут привести к вспышке конфликта.

Слайд 22

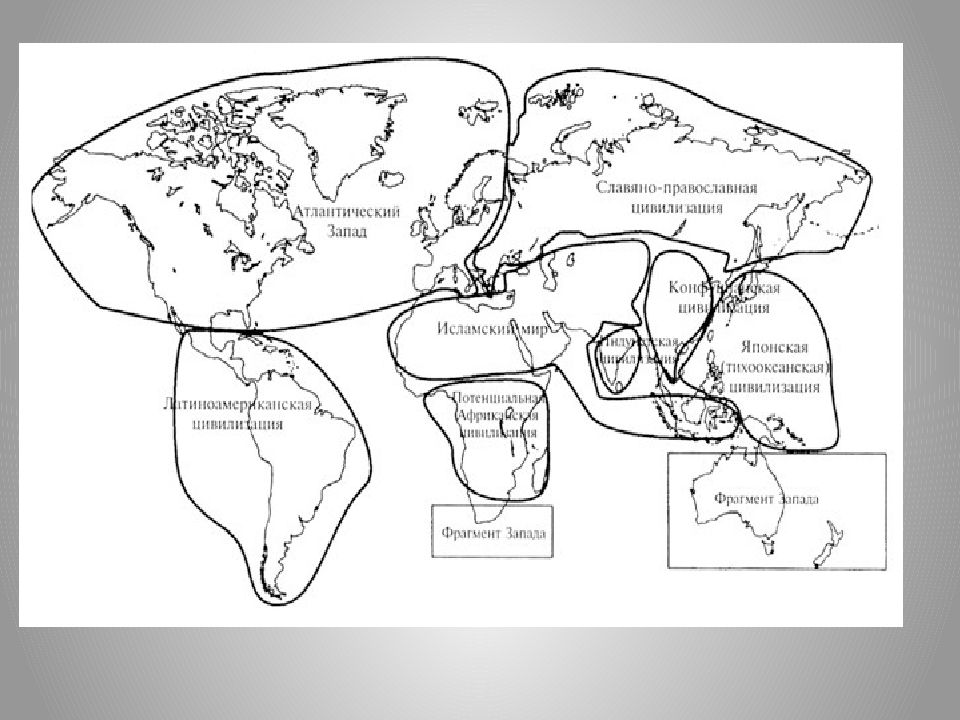

Са́мюэль Фи́ллипс Ха́нтингтон (1927-2008) Американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций, обнародованной им в статье «Столкновение цивилизаций?» ( The Clash of Civilizations ?), опубликованной в 1993 году в журнале Foreign Affairs, а затем в 1996 году в книге «Столкновение цивилизаций».

Слайд 24: АНАРХИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ

Отсутствует верховная власть Государство должно рассчитывать в обеспечении безопасности только на себя Стремление к повышению своей безопасности наталкивается на интересы других стран, провоцируя «дилемму безопасности»

Слайд 25: Основной участник ( актор ) международных отношений - государство

Унитарное – с точки зрения принятия решений государство выступает единым фронтом. Рациональное – принятие решений основано на подсчете издержек и выгод. Неизменный и эгоистичный характер природы человека – рациональность с точки зрения игры с «нулевой суммой». Рост влияния одного государства – падение влияния другого. Крупное ( major power ) – конфликт и сотрудничество которых составляют существо мировой политики. Малые государства обладают ограниченной автономией в той степени, которую им позволяют ведущие державы.

Слайд 26: РЕАЛИЗМ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Международные организации – вторичные несамостоятельные участники международных отношений, их политика определяется государствами. Совет государствам: превратить свои интересы в интересы международных организаций, а интересы международных организаций – в интересы других стран-членов.

Слайд 27: КОНЦЕПЦИЯ БАЛАНСА СИЛ

Суть этой концепции применительно к международным отношениям состоит в том, чтобы не допустить такого усиления какого-либо государства в рамках системы, которое бы угрожало независимости и безопасности остальных. Механизмом предотвращения подобной ситуации является создание противовеса – коалиции, противостоящей потенциальному претенденту на гегемонию.

Слайд 28: РЕАЛИЗМ ОБ ИЕРАРХИИ ЦЕЛЕЙ И СРЕДСТВ

Военное могущество и силовой ответ – ключевые цели и средства. Другие составляющие силы (влияния): - экономическое богатство - географическое положение - население - природные ресурсы - идентичность и воля нации

Слайд 29: ТЕОРИЯ РЕАЛИЗМА: ВОЙНЫ В СМО

Причины войн: природа и поведение человека внутренняя природа государств (режим) поведение и политика других государств в международной среде (распределение возможностей и сил) полярность системы

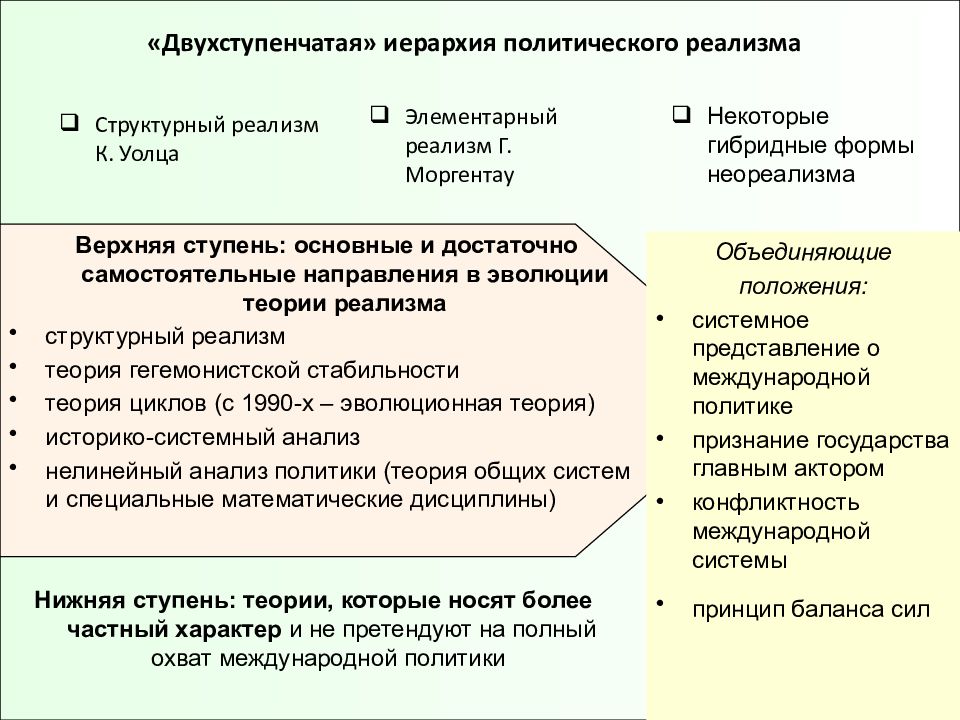

Слайд 30: Двухступенчатая» иерархия политического реализма

Структурный реализм К. Уолца Элементарный реализм Г. Моргентау Некоторые гибридные формы неореализма Верхняя ступень: основные и достаточно самостоятельные направления в эволюции теории реализма структурный реализм теория гегемонистской стабильности теория циклов (с 1990-х – эволюционная теория) историко-системный анализ нелинейный анализ политики (теория общих систем и специальные математические дисциплины) Нижняя ступень: теории, которые носят более частный характер и не претендуют на полный охват международной политики Объединяющие положения: системное представление о международной политике признание государства главным актором конфликтность международной системы принцип баланса сил

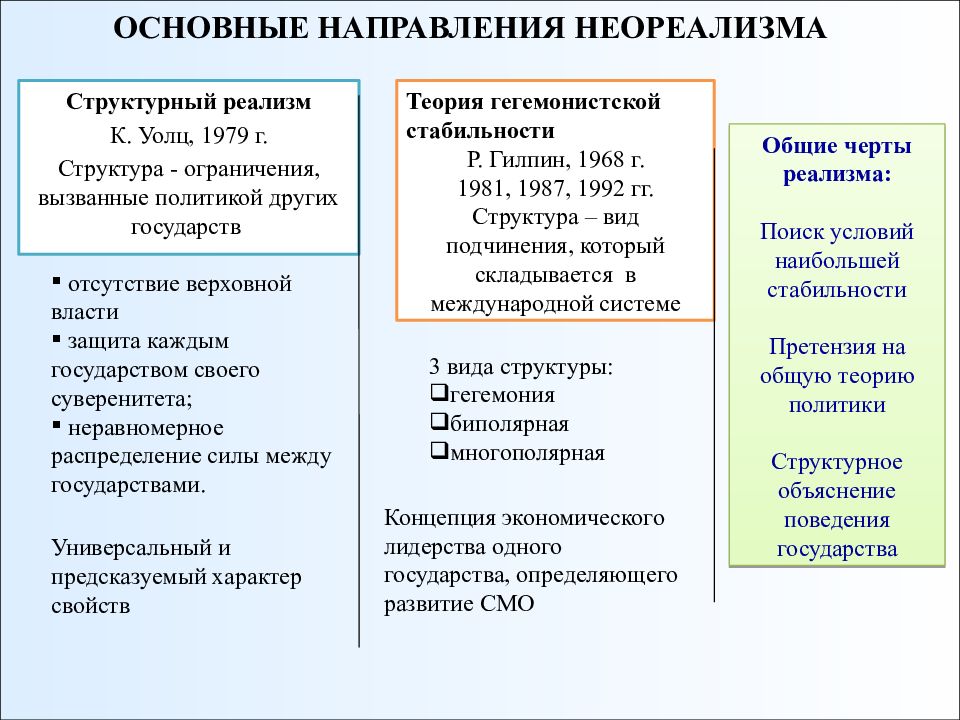

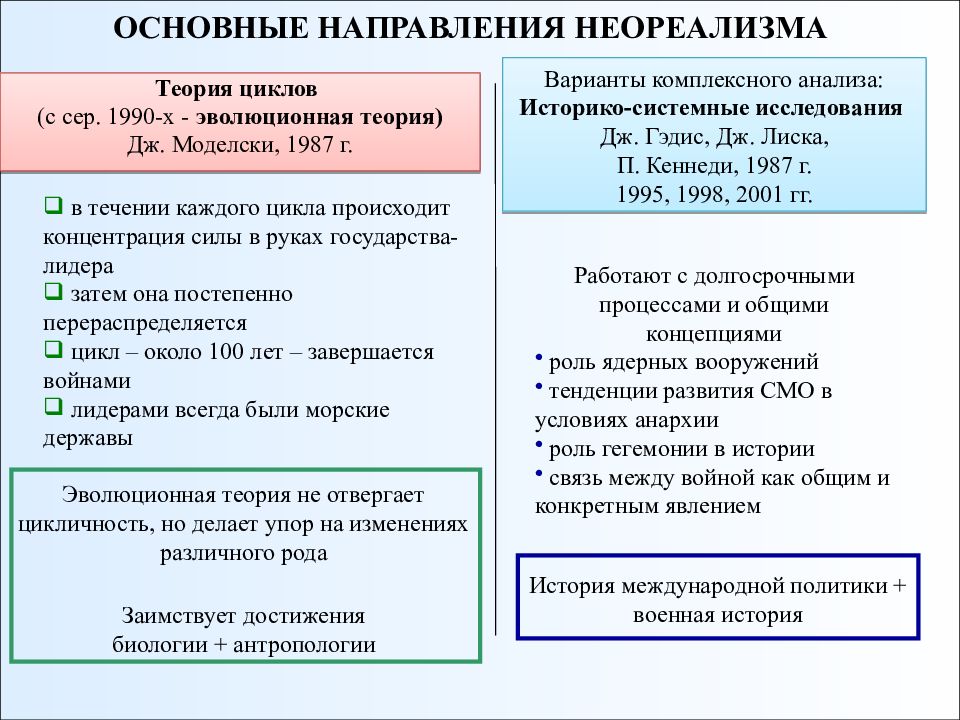

Слайд 31: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕОРЕАЛИЗМА

Структурный реализм К. Уолц, 1979 г. Структура - ограничения, вызванные политикой других государств 3 вида структуры: гегемония биполярная многополярная Теория гегемонистской стабильности Р. Гилпин, 1968 г. 1981, 1987, 1992 гг. Структура – вид подчинения, который складывается в международной системе отсутствие верховной власти защита каждым государством своего суверенитета; неравномерное распределение силы между государствами. Универсальный и предсказуемый характер свойств Концепция экономического лидерства одного государства, определяющего развитие СМО Общие черты реализма: Поиск условий наибольшей стабильности Претензия на общую теорию политики Структурное объяснение поведения государства

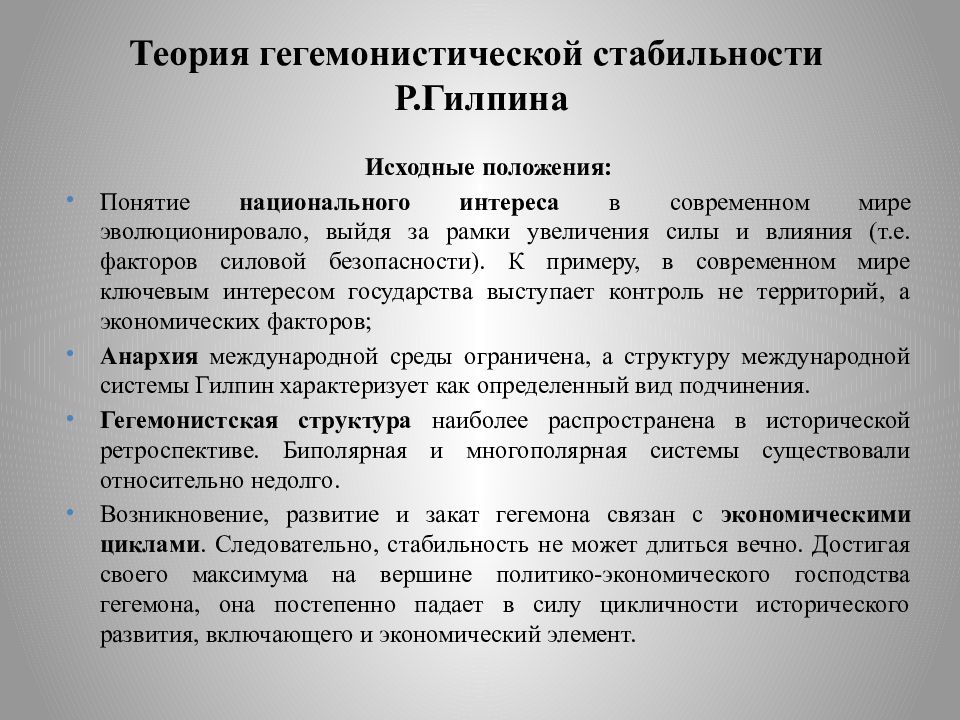

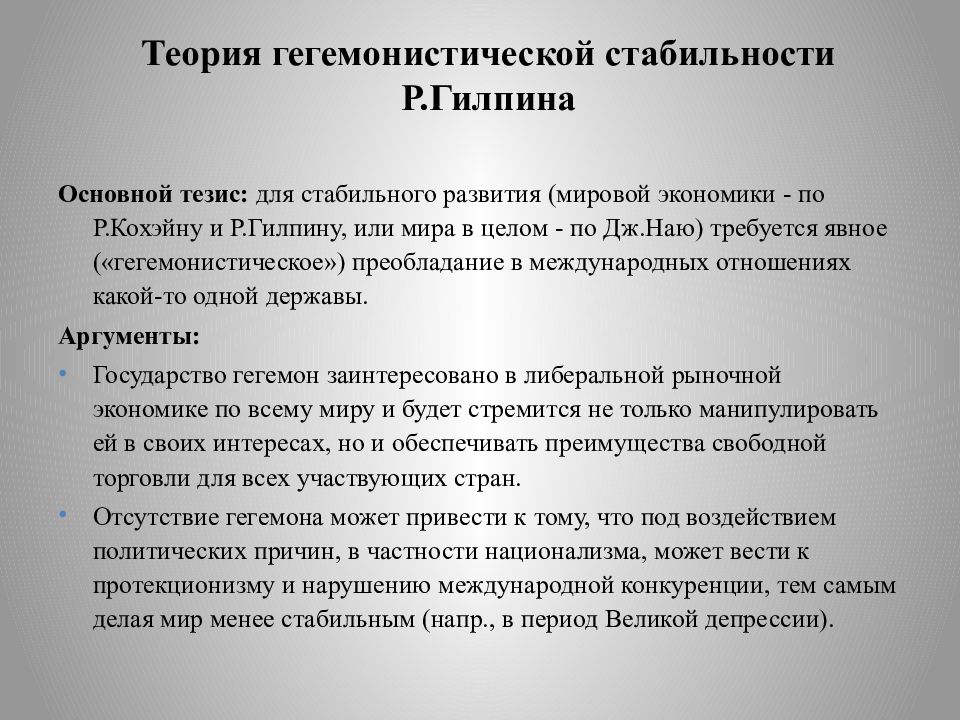

Слайд 32: Теория гегемонистической стабильности Р.Гилпина

Исходные положения: Понятие национального интереса в современном мире эволюционировало, выйдя за рамки увеличения силы и влияния (т.е. факторов силовой безопасности). К примеру, в современном мире ключевым интересом государства выступает контроль не территорий, а экономических факторов; Анархия международной среды ограничена, а структуру международной системы Гилпин характеризует как определенный вид подчинения. Гегемонистская структура наиболее распространена в исторической ретроспективе. Биполярная и многополярная системы существовали относительно недолго. Возникновение, развитие и закат гегемона связан с экономическими циклами. Следовательно, стабильность не может длиться вечно. Достигая своего максимума на вершине политико-экономического господства гегемона, она постепенно падает в силу цикличности исторического развития, включающего и экономический элемент.

Слайд 33: Теория гегемонистической стабильности Р.Гилпина

Основной тезис: для стабильного развития (мировой экономики - по Р.Кохэйну и Р.Гилпину, или мира в целом - по Дж.Наю ) требуется явное (« гегемонистическое ») преобладание в международных отношениях какой-то одной державы. Аргументы: Государство гегемон заинтересовано в либеральной рыночной экономике по всему миру и будет стремится не только манипулировать ей в своих интересах, но и обеспечивать преимущества свободной торговли для всех участвующих стран. Отсутствие гегемона может привести к тому, что под воздействием политических причин, в частности национализма, может вести к протекционизму и нарушению международной конкуренции, тем самым делая мир менее стабильным (напр., в период Великой депрессии).

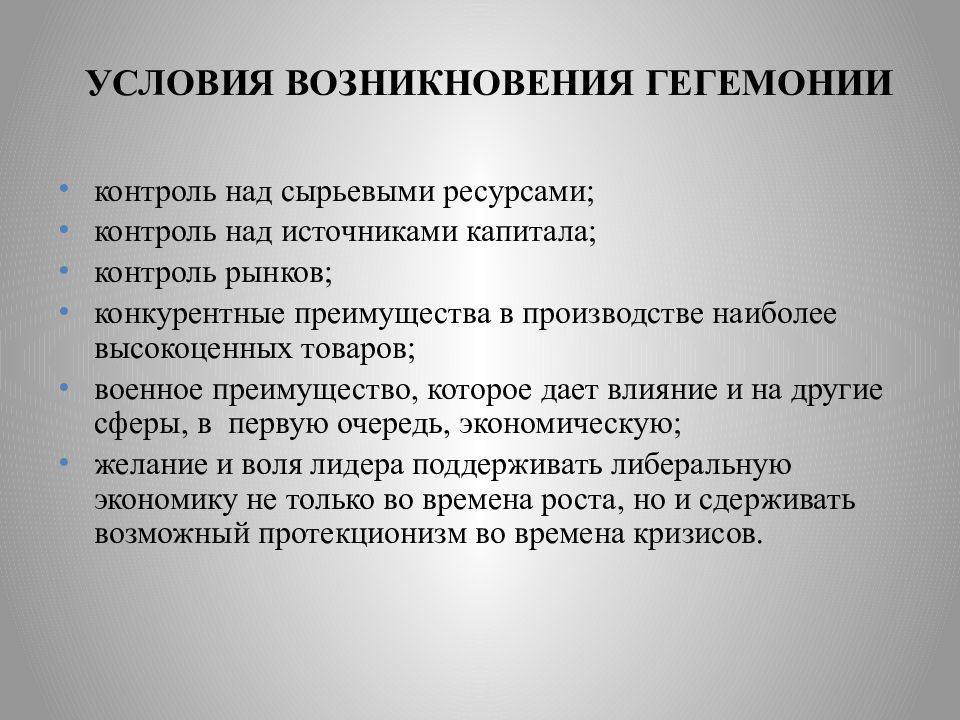

Слайд 34: УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕГЕМОНИИ

контроль над сырьевыми ресурсами; контроль над источниками капитала; контроль рынков; конкурентные преимущества в производстве наиболее высокоценных товаров; военное преимущество, которое дает влияние и на другие сферы, в первую очередь, экономическую; желание и воля лидера поддерживать либеральную экономику не только во времена роста, но и сдерживать возможный протекционизм во времена кризисов.

Слайд 35: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕОРЕАЛИЗМА

Теория циклов (с сер. 1990-х - эволюционная теория) Дж. Моделски, 1987 г. Работают с долгосрочными процессами и общими концепциями роль ядерных вооружений тенденции развития СМО в условиях анархии роль гегемонии в истории связь между войной как общим и конкретным явлением Варианты комплексного анализа: Историко-системные исследования Дж. Гэдис, Дж. Лиска, П. Кеннеди, 1987 г. 1995, 1998, 2001 гг. в течении каждого цикла происходит концентрация силы в руках государства-лидера затем она постепенно перераспределяется цикл – около 100 лет – завершается войнами лидерами всегда были морские державы Эволюционная теория не отвергает цикличность, но делает упор на изменениях различного рода История международной политики + военная история Заимствует достижения биологии + антропологии

Слайд 36: ЧАСТНЫЕ ТЕОРИИ: ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ КОНЦЕПЦИИ БАЛАНСА СИЛ

« Наступательный » ( offensive ) реализм («агрессивный» или «пессимистический»): активная политика – гарантия выживания « Оборонительный » ( defensive ) реализм («оптимистический» или « постклассический ») международная система может создавать условия не только для конфликта, но и для сотрудничества, поэтому государство должно заботиться о достижении оптимальной силы « Условный » ( contingency ) реализм Соперничество и сотрудничество —два взаимно дополнительных способа выживания государства. Баланс сил – не только соперничество. Не только распределение силы, но и намерения государств, которые проявляются в военной политике, значительно влияют на их стратегию

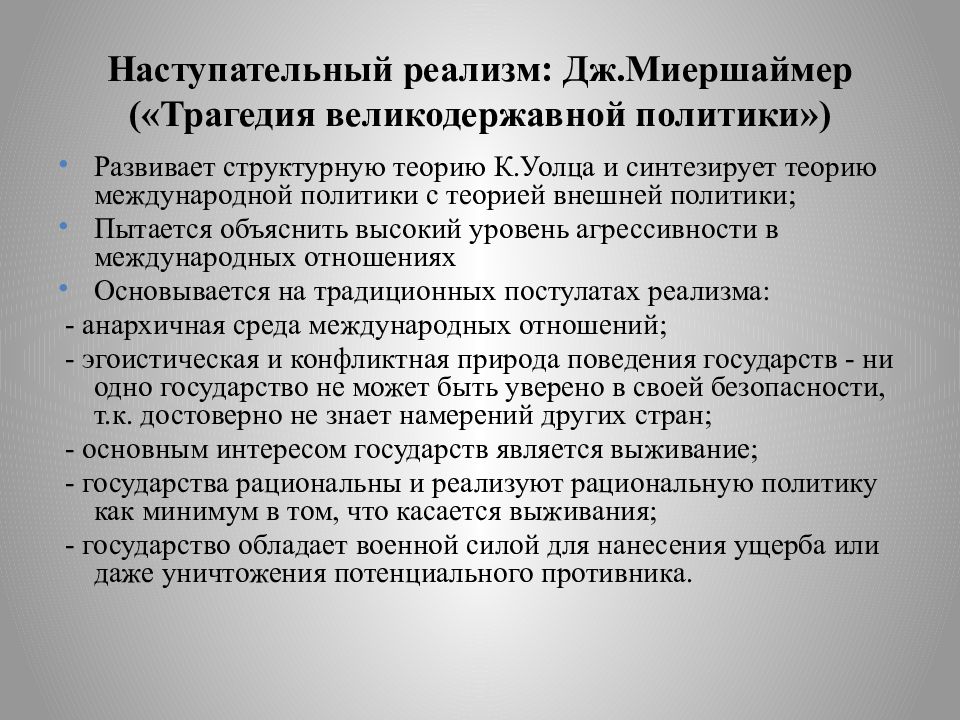

Слайд 37: Наступательный реализм: Дж.Миершаймер («Трагедия великодержавной политики»)

Развивает структурную теорию К.Уолца и синтезирует теорию международной политики с теорией внешней политики; Пытается объяснить высокий уровень агрессивности в международных отношениях Основывается на традиционных постулатах реализма: - анархичная среда международных отношений; - эгоистическая и конфликтная природа поведения государств - ни одно государство не может быть уверено в своей безопасности, т.к. достоверно не знает намерений других стран; - основным интересом государств является выживание; - государства рациональны и реализуют рациональную политику как минимум в том, что касается выживания; - государство обладает военной силой для нанесения ущерба или даже уничтожения потенциального противника.

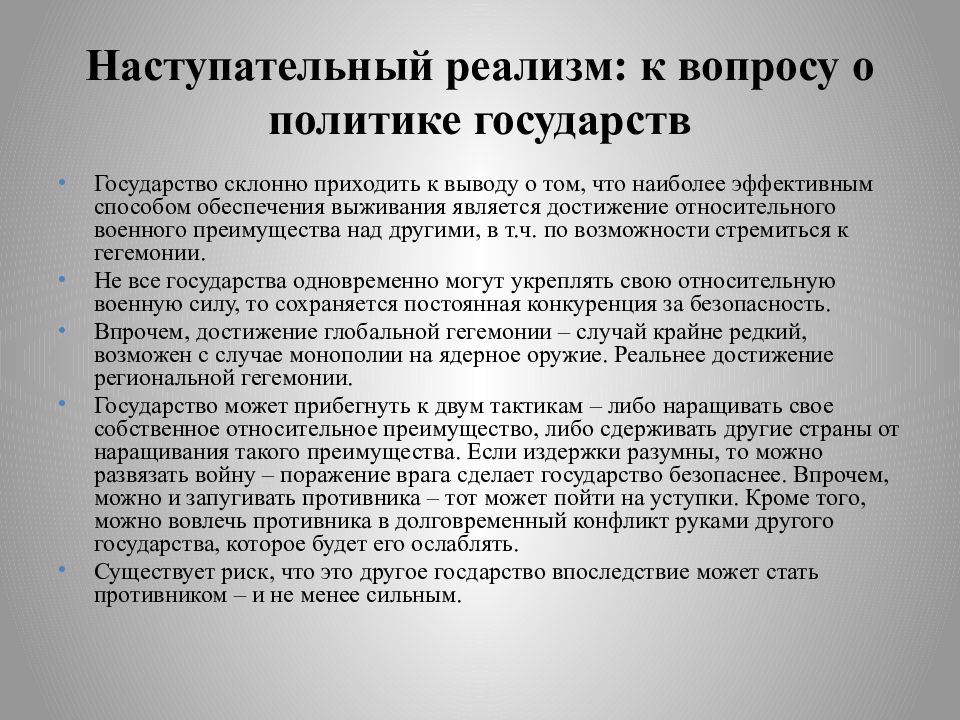

Слайд 38: Наступательный реализм: к вопросу о политике государств

Государство склонно приходить к выводу о том, что наиболее эффективным способом обеспечения выживания является достижение относительного военного преимущества над другими, в т.ч. по возможности стремиться к гегемонии. Не все государства одновременно могут укреплять свою относительную военную силу, то сохраняется постоянная конкуренция за безопасность. Впрочем, достижение глобальной гегемонии – случай крайне редкий, возможен с случае монополии на ядерное оружие. Реальнее достижение региональной гегемонии. Государство может прибегнуть к двум тактикам – либо наращивать свое собственное относительное преимущество, либо сдерживать другие страны от наращивания такого преимущества. Если издержки разумны, то можно развязать войну – поражение врага сделает государство безопаснее. Впрочем, можно и запугивать противника – тот может пойти на уступки. Кроме того, можно вовлечь противника в долговременный конфликт руками другого государства, которое будет его ослаблять. Существует риск, что это другое госдарство впоследствие может стать противником – и не менее сильным.

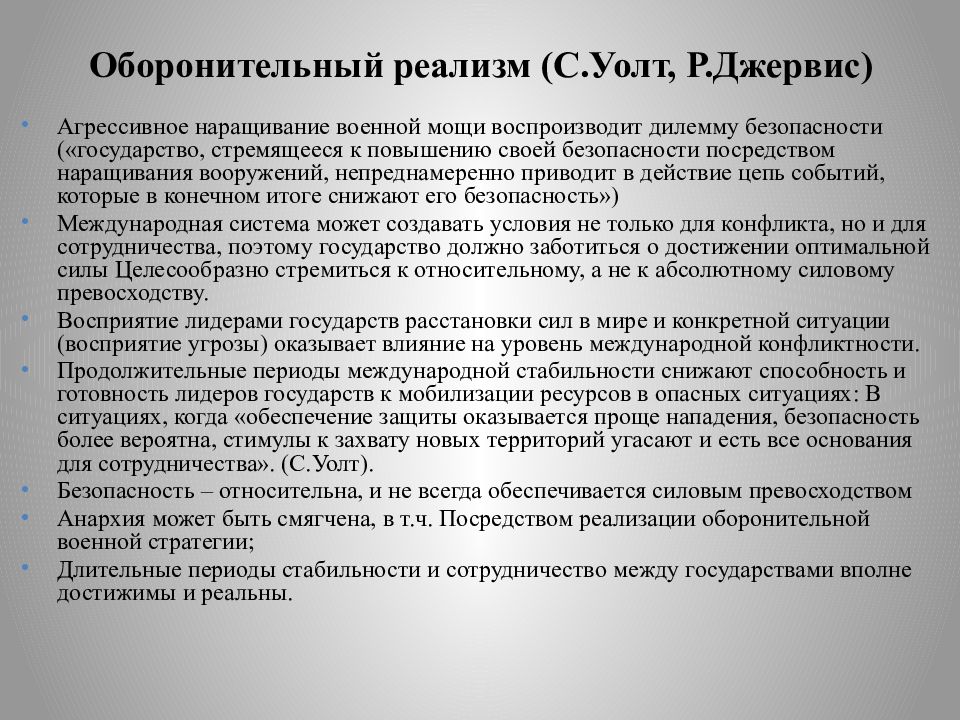

Слайд 39: Оборонительный реализм ( С.Уолт, Р.Джервис )

Агрессивное наращивание военной мощи воспроизводит дилемму безопасности («государство, стремящееся к повышению своей безопасности посредством наращивания вооружений, непреднамеренно приводит в действие цепь событий, которые в конечном итоге снижают его безопасность») Международная система может создавать условия не только для конфликта, но и для сотрудничества, поэтому государство должно заботиться о достижении оптимальной силы Целесообразно стремиться к относительному, а не к абсолютному силовому превосходству. Восприятие лидерами государств расстановки сил в мире и конкретной ситуации (восприятие угрозы) оказывает влияние на уровень международной конфликтности. Продолжительные периоды международной стабильности снижают способность и готовность лидеров государств к мобилизации ресурсов в опасных ситуациях: В ситуациях, когда «обеспечение защиты оказывается проще нападения, безопасность более вероятна, стимулы к захвату новых территорий угасают и есть все основания для сотрудничества». ( С.Уолт ). Безопасность – относительна, и не всегда обеспечивается силовым превосходством Анархия может быть смягчена, в т.ч. Посредством реализации оборонительной военной стратегии; Длительные периоды стабильности и сотрудничество между государствами вполне достижимы и реальны.

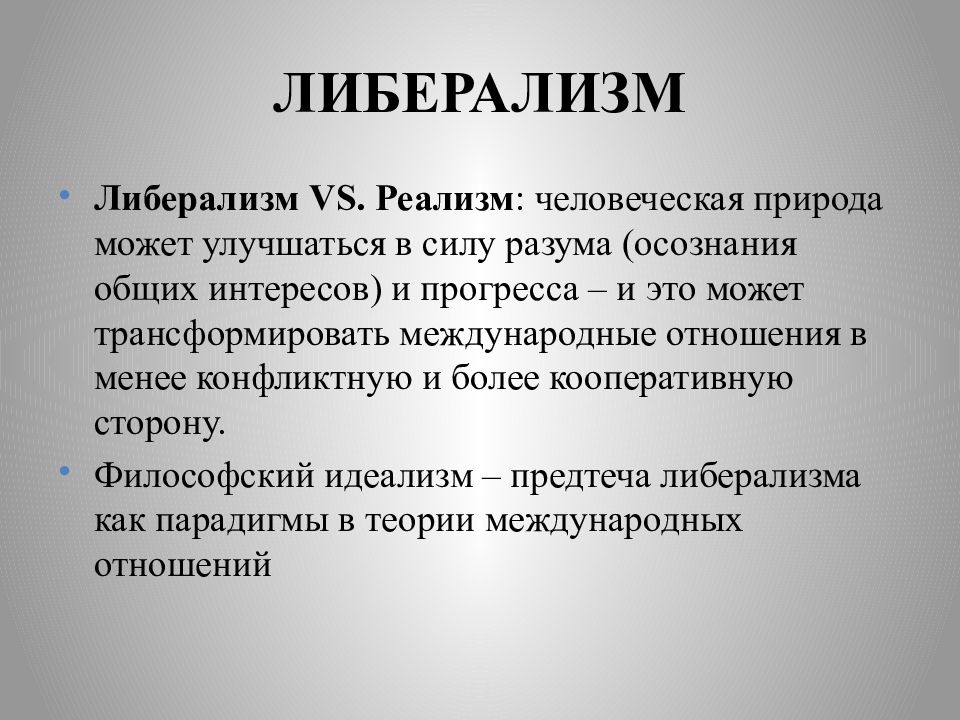

Слайд 41: ЛИБЕРАЛИЗМ

Либерализм VS. Реализм : человеческая природа может улучшаться в силу разума (осознания общих интересов) и прогресса – и это может трансформировать международные отношения в менее конфликтную и более кооперативную сторону. Философский идеализм – предтеча либерализма как парадигмы в теории международных отношений

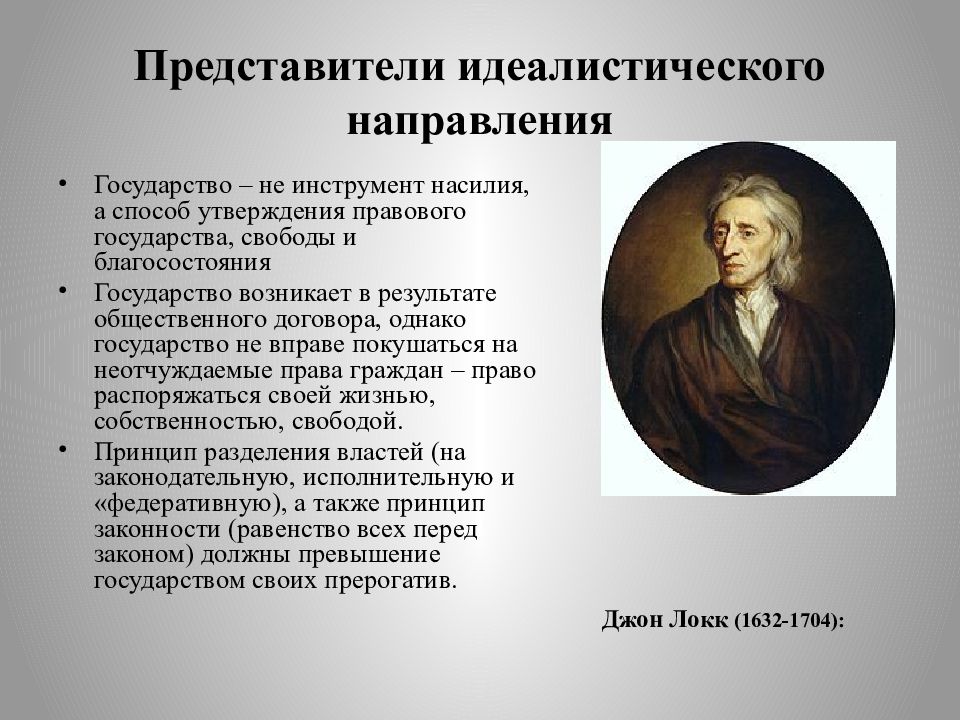

Слайд 42: Представители идеалистического направления

Государство – не инструмент насилия, а способ утверждения правового государства, свободы и благосостояния Государство возникает в результате общественного договора, однако государство не вправе покушаться на неотчуждаемые права граждан – право распоряжаться своей жизнью, собственностью, свободой. Принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную и «федеративную), а также принцип законности (равенство всех перед законом) должны превышение государством своих прерогатив. Джон Локк (1632-1704):

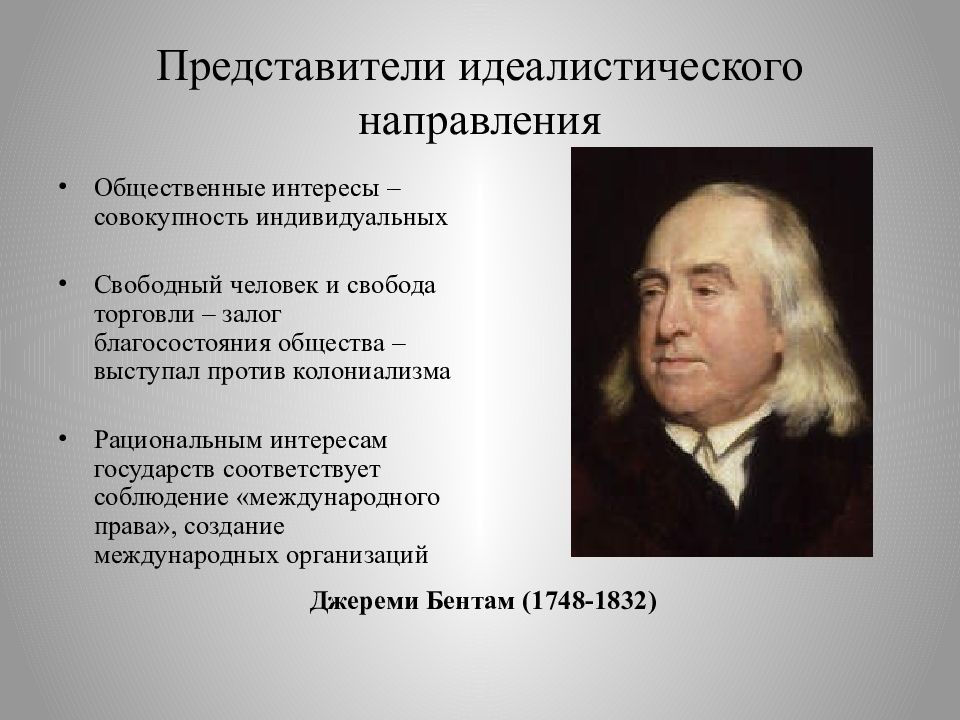

Слайд 43: Представители идеалистического направления

Общественные интересы – совокупность индивидуальных Свободный человек и свобода торговли – залог благосостояния общества – выступал против колониализма Рациональным интересам государств соответствует соблюдение «международного права», создание международных организаций Джереми Бентам (1748-1832)

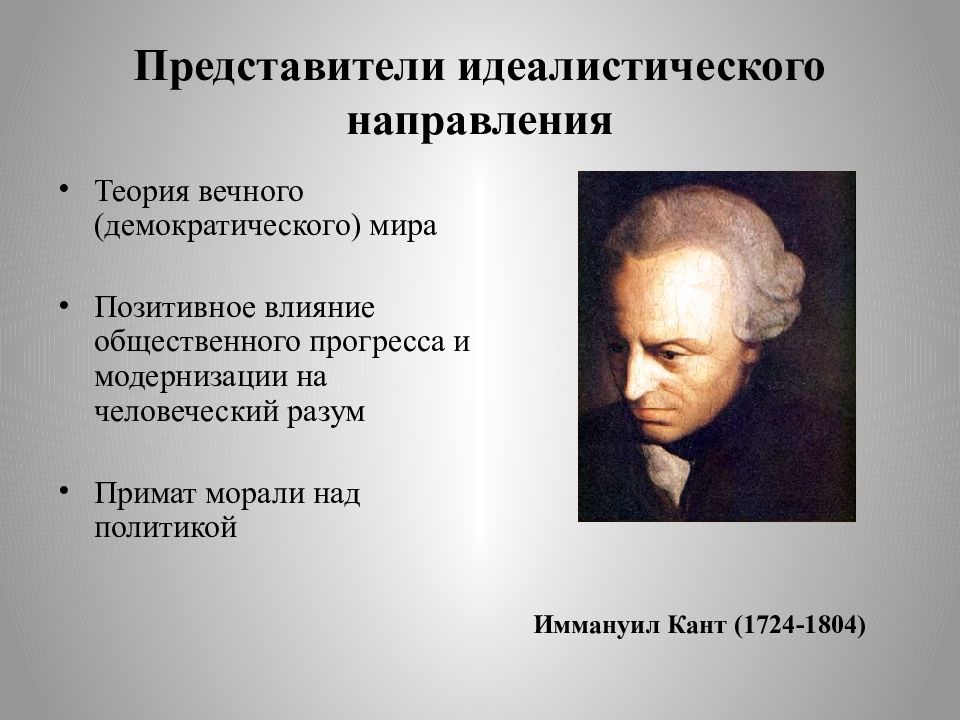

Слайд 44: Представители идеалистического направления

Теория вечного (демократического) мира Позитивное влияние общественного прогресса и модернизации на человеческий разум Примат морали над политикой Иммануил Кант (1724-1804)

Слайд 45: Исторический контекст ренессанса либерализма

Процесс Европейской интеграции в 1950 -х гг : 1950 – Создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) 1957 – Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Евроатом.

Слайд 46: ТЕОРИИ ИНТЕГРАЦИИ

Федерализм Функционализм Неофункционализм Межправительственный подход (либеральная версия) Коммуникационный подход

Слайд 47: Федерализм

Необходимость политического объединения и формирования наднациональных институтов для снижения вероятности конфликтов – интеграция « c верху вниз» Нормативно-идеалистический подход: в реальности государства отказывались добровольно расставаться с элементами суверенитета, и передавать его на наднациональный уровень или международным организациям Провал попытки создания Европейского оборонительного сообщества и Европейского политического сообщества в 1950 гг. (вето Франции).

Слайд 48: Функционализм. Дэвид Митрани (1943)

Интеграцию надо начинать не с политического уровня, а с отдельных сфер и на экспертном уровне. Позитивные результаты интеграции будут смещать лояльность граждан от государства к международным организациям Длительное и тесное сотрудничество будет способствовать формированию международных институтов, в которых будут доминировать технократы и эксперты, а не политики – риск конфликта уменьшится. «Форма определяется функцией» - глубина и масштабность института интеграции должна определяться задачей, а сотрудничество необходимо там, где оно позволяет решать задачи лучше, чем на государственном уровне. Опыт Европейской интеграции в 1950-гг. Интеграция «снизу вверх»

Слайд 49: Неофункционализм. Эрнст Хаас

Пробуксовывание Европейской интеграции в 1960-х гг. Одного технического уровня недостаточно, необходимо обеспечить стремление политических элит к интеграции. Начинаясь с отдельных актуальных сфер, интеграция постепенно углубляется и расширяется – наднациональные органы обладают все большими полномочиями, а интеграция начинает захватывать смежные области ( spillover = позитивный перетекающий эффект). Spillover начинает смещать лояльность политических элит от национальных к наднациональным органам. Постепенно формируются институты, группы экспертов и бюрократов, заинтересованные в интеграции. Необходимые предпосылки интеграции – общие экономические интересы, взаимозависимость, сходство экономических и политических систем, совместимость элит. Компромисс между федерализмом и функционализмом.

Слайд 50: Межправительственный подход ( Intergovernmentalism )

Реалистическая версия : Интеграция возможна в пределах совпадающих национальных интересов, осознаваемых политическими элитами, интеграционные институты – это обычные международные организации с присущими им недостатками. Либеральная версия : Нет национального интереса – внутриполитическая повестка плюралистична – различные группы конкурируют за то, чтобы представить свои интересы в качестве государственных. Интеграция возникает там, где она соответствует интересам групп – крупного бизнеса, транснациональных корпораций или фермеров, и при том они в состоянии оказывать влияние на государственную политику.

Слайд 51: Коммуникационный подход. Карл Дойч

Источник интеграции – прагматичная детерминированность индивидуального поведения: «Люди рано или поздно обнаруживают, что в конкурентной игре экономики и политики они могут лучше отстоять свои интересы, если образуют коалиции...В политике и экономике такие коалиции будут в значительной степени зависеть от социальной коммуникации и культуры, структуры личности, коммуникационных привычек участников». Чувство общности возникает на уровне идеи в результате тесного взаимодействия и обретения доверия, трансформируясь в институты, в частности, международные организации Конечный продукт интеграции – «сообщества безопасности» Интеграция может развиваться как амальгамно (в направлении федерализации), так плюралистически (по примеру ЕС). Дойч обогащает теорию интеграции социологическими подходами ( бихейвиоризм ).

Слайд 52: Проблема доверия

Боязнь быть обманутым – препятствие для сотрудничества (Дилемма заключенного) Решение – осознание общего интереса и сотрудничество в рамках международных организаций, которые гарантируют: - наказание обманщика в будущем; - поощрение добропорядочных игроков; - расширенную повестку дня – несправделивый выйгрыш в одном может быть компенсирован за счет других сфер; - обмен информацией и мониторинг.

Слайд 54: Республиканский либерализм / теория демократического мира

Идеи Канта: выступал в поддержку республиканской формы правления как способствующей установлению международного «демократического» мира, так как в ней решения относительно внешней политики, войны и мира регулируются конституцией и подотчетны гражданам. Д.Бабст ( бихейвиористский подход) – провел количественные исследования и установил что ДЕМОКРАТИИ ДРУГ С ДРУГОМ НЕ ВОЮЮТ - демократии разделяют общие ценности и мораль, имеют традиции компромиссов и улаживания конфликтов, а современные коммуникации обеспечивают свободу слова и международному взаимопониманию; - демократические правительства подотчетны гражданам; - для демократий важен экономический аспект – выгода от сотрудничества перевещшивает возможные приобретения от конфликтов

Слайд 55: Либеральный интервенционизм

Концепция «гуманитарной интервенции» - вмешательство ведущих держав во внутренние дела с позиций системы «общих ценностей» (а не национального интереса как в реализме) Основа – миссионерская роль США по распространению демократии и прав человека по всему миру. Исторический контекст развития теории: появление после распада СССР группы нестабильных государств, а также отход от традиционной поддержки недемократических режимов, а также коммуникационный прорыв.

Слайд 56: Аргументы PRO гуманитарной интервенции ( С.Хоффманн )

Суверенитет перестал быть абсолютной ценностью. Государство черпает свои права из суммарных прав своих граждан и обязано их защищать. Если оно со своими обязанностями не справляется, власть теряет права суверена. При определенных обстоятельствах главный императив государства (защита прав граждан от воздействия извне) уступает место общечеловеческим ценностям (защита личности от нарушения ее основных прав). Последние оказываются на первом месте среди этических аргументов в пользу вмешательства. Интервенция - средство противостоять возникновению мирового хаоса, так как внутренние конфликты и насилие способны выплеснуться через границы вместе с потоками беженцев, а соседние страны могут оказаться стихийно вовлеченными во внутреннее противостояние.

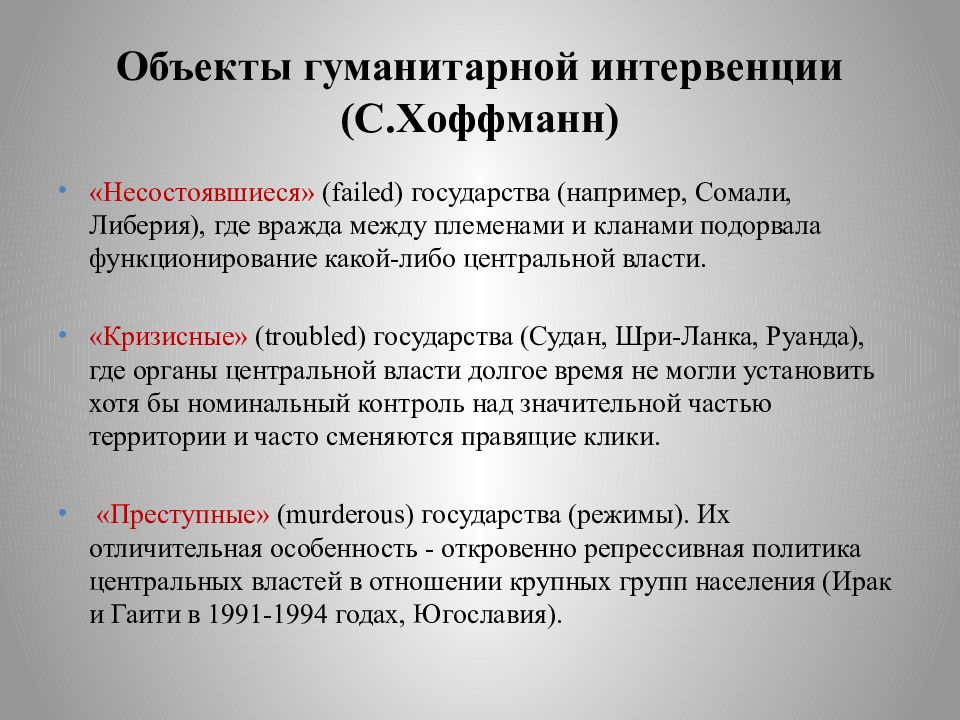

Слайд 57: Объекты гуманитарной интервенции ( С.Хоффманн )

« Несостоявшиеся» ( failed ) государства (например, Сомали, Либерия), где вражда между племенами и кланами подорвала функционирование какой-либо центральной власти. « Кризисные» ( troubled ) государства (Судан, Шри-Ланка, Руанда), где органы центральной власти долгое время не могли установить хотя бы номинальный контроль над значительной частью территории и часто сменяются правящие клики. « Преступные» ( murderous ) государства (режимы). Их отличительная особенность - откровенно репрессивная политика центральных властей в отношении крупных групп населения (Ирак и Гаити в 1991-1994 годах, Югославия).

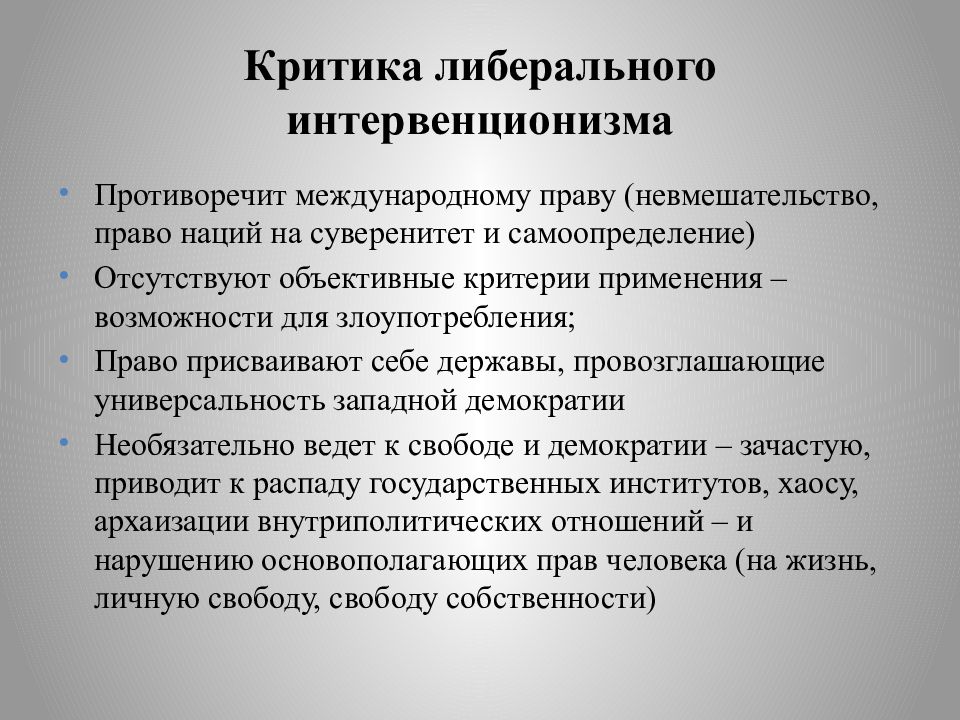

Слайд 58: Критика либерального интервенционизма

Противоречит международному праву (невмешательство, право наций на суверенитет и самоопределение) Отсутствуют объективные критерии применения – возможности для злоупотребления; Право присваивают себе державы, провозглашающие универсальность западной демократии Необязательно ведет к свободе и демократии – зачастую, приводит к распаду государственных институтов, хаосу, архаизации внутриполитических отношений – и нарушению основополагающих прав человека (на жизнь, личную свободу, свободу собственности)

Слайд 59: Теория комплексной взаимозависимости ( Р.Кохейн, Дж.Най )

Контекст: Государство утрачивает монопольную роль в международных отношениях, и на авансцену мировой политики приходя новые игроки Международные организации начинают преследовать свои собственные цели Ресурсы власти в различных сферах расходятся и даже малые государства в отдельных секторах могут претендовать на лидерство Международные организации превращаются в арены формировании коалиций и новой международной повестки дня.

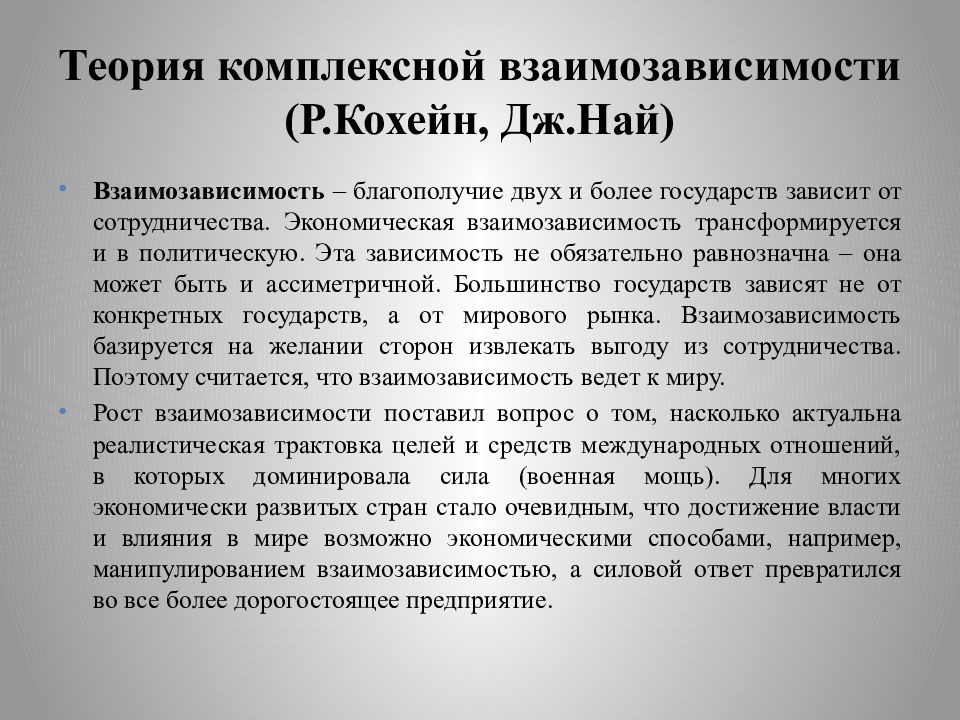

Слайд 60: Теория комплексной взаимозависимости ( Р.Кохейн, Дж.Най )

Взаимозависимость – благополучие двух и более государств зависит от сотрудничества. Экономическая взаимозависимость трансформируется и в политическую. Эта зависимость не обязательно равнозначна – она может быть и ассиметричной. Большинство государств зависят не от конкретных государств, а от мирового рынка. Взаимозависимость базируется на желании сторон извлекать выгоду из сотрудничества. Поэтому считается, что взаимозависимость ведет к миру. Рост взаимозависимости поставил вопрос о том, насколько актуальна реалистическая трактовка целей и средств международных отношений, в которых доминировала сила (военная мощь). Для многих экономически развитых стран стало очевидным, что достижение власти и влияния в мире возможно экономическими способами, например, манипулированием взаимозависимостью, а силовой ответ превратился во все более дорогостоящее предприятие.

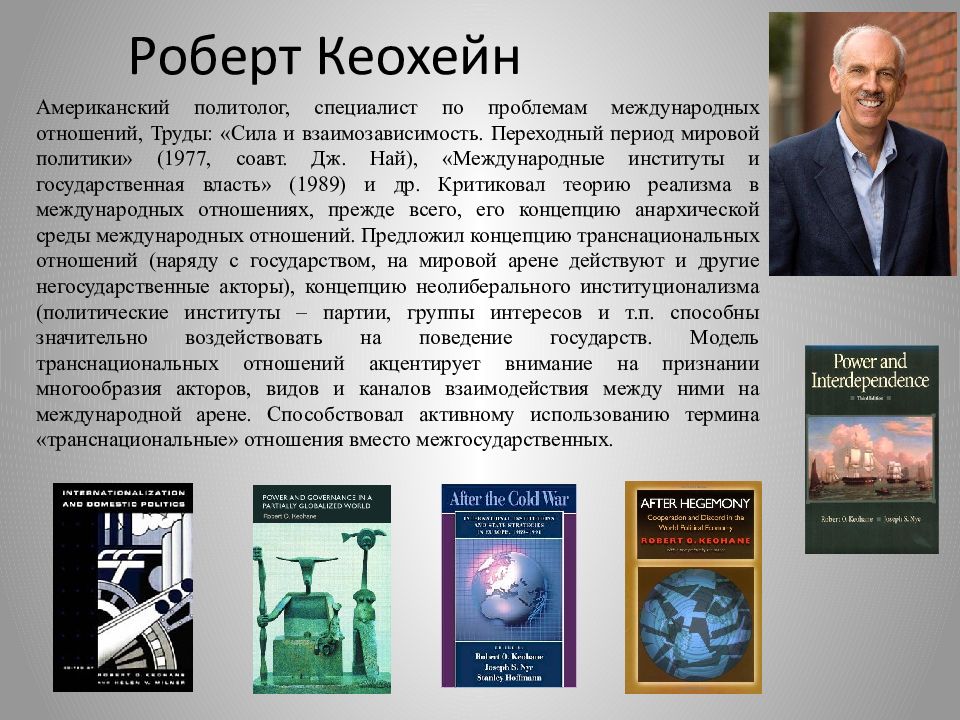

Слайд 61: Роберт Кеохейн

Американский политолог, специалист по проблемам международных отношений, Труды: «Сила и взаимозависимость. Переходный период мировой политики» (1977, соавт. Дж. Най ), «Международные институты и государственная власть» (1989) и др. Критиковал теорию реализма в международных отношениях, прежде всего, его концепцию анархической среды международных отношений. Предложил концепцию транснациональных отношений (наряду с государством, на мировой арене действуют и другие негосударственные акторы), концепцию неолиберального институционализма (политические институты – партии, группы интересов и т.п. способны значительно воздействовать на поведение государств. Модель транснациональных отношений акцентирует внимание на признании многообразия акторов, видов и каналов взаимодействия между ними на международной арене. Способствовал активному использованию термина «транснациональные» отношения вместо межгосударственных.

Слайд 62

Томас Вудро Вильсон ( 1856-1924) Билл Клинтон Крупнейшими политиками-практиками либерального толка были президенты США Вудро Вильсон (1913–1921) и Билл Клинтон (1993–2001). Их правление пришлось, соответственно, на периоды после окончания Первой мировой и холодной войн. В обоих случаях США заполнили «вакуум силы», выступили гарантом послевоенного мира и развития экономик многих европейских стран. Для укрепления своего влияния, в одном случае, в разрушенной Первой мировой войной Европе, а в другом, – ослабленной холодной войной Восточной Европе США нуждались не в насаждении атмосферы страха в рядах своих вчерашних оппонентов, а в образе миролюбивой и расположенной к бескорыстной помощи страны.

Слайд 63

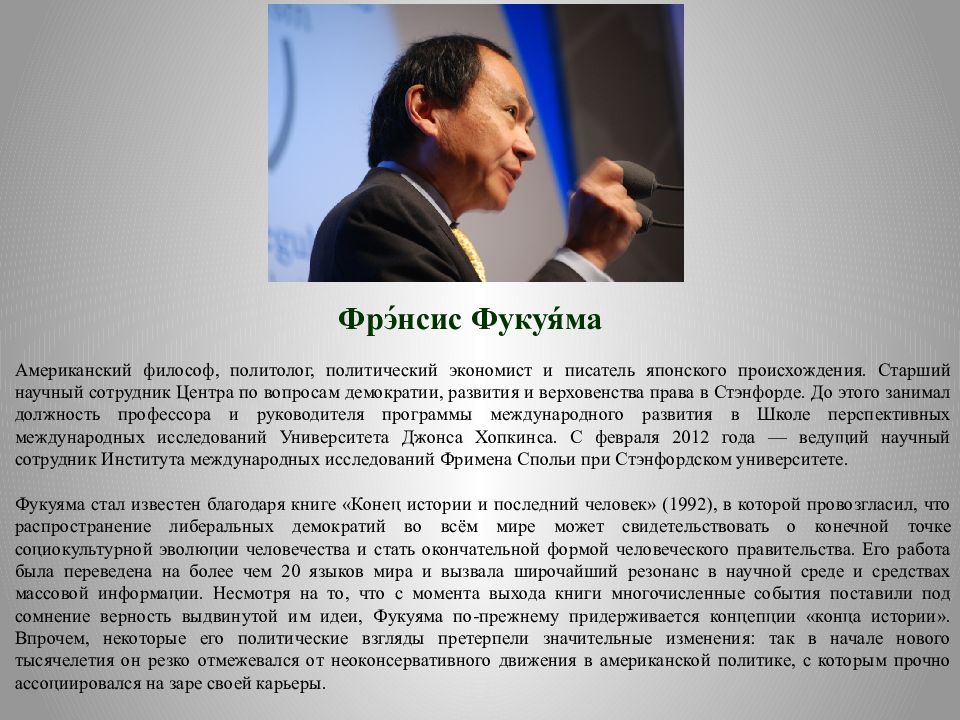

Фрэ́нсис Фукуя́ма Американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения. Старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфорде. До этого занимал должность профессора и руководителя программы международного развития в Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса. С февраля 2012 года — ведущий научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи при Стэнфордском университете. Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек» (1992), в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всём мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его работа была переведена на более чем 20 языков мира и вызвала широчайший резонанс в научной среде и средствах массовой информации. Несмотря на то, что с момента выхода книги многочисленные события поставили под сомнение верность выдвинутой им идеи, Фукуяма по-прежнему придерживается концепции «конца истории». Впрочем, некоторые его политические взгляды претерпели значительные изменения: так в начале нового тысячелетия он резко отмежевался от неоконсервативного движения в американской политике, с которым прочно ассоциировался на заре своей карьеры.

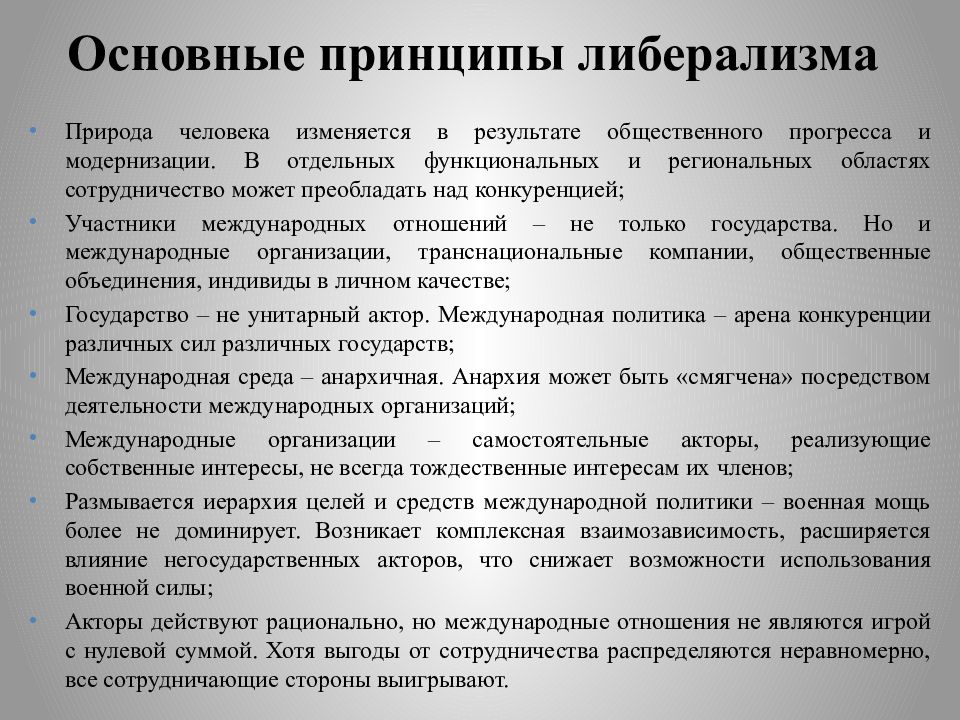

Слайд 64: Основные принципы либерализма

Природа человека изменяется в результате общественного прогресса и модернизации. В отдельных функциональных и региональных областях сотрудничество может преобладать над конкуренцией; Участники международных отношений – не только государства. Но и международные организации, транснациональные компании, общественные объединения, индивиды в личном качестве; Государство – не унитарный актор. Международная политика – арена конкуренции различных сил различных государств; Международная среда – анархичная. Анархия может быть «смягчена» посредством деятельности международных организаций; Международные организации – самостоятельные акторы, реализующие собственные интересы, не всегда тождественные интересам их членов; Размывается иерархия целей и средств международной политики – военная мощь более не доминирует. Возникает комплексная взаимозависимость, расширяется влияние негосударственных акторов, что снижает возможности использования военной силы; Акторы действуют рационально, но международные отношения не являются игрой с нулевой суммой. Хотя выгоды от сотрудничества распределяются неравномерно, все сотрудничающие стороны выигрывают.

Слайд 66: Базовые положения

Экономический детерминизм - экономика составляет базис, а политика и международные отношения – являются надстройкой. Пролетарский интернационализм. В результате развития мирового рынка формируется два основных антагонистических класса – буржуазия и пролетариат, которые объединяются за пределами границ. Классовые интересы начинают преобладать над национальными. Классовая борьба как движущая сила прогресса. В результате становится возможной мировая пролетарская революция, которая носит и антиклассовый, и антинационалистический элемент. В результате прогресса, связанного с уничтожением частной собственности, возможно достижение малоконфликтных международных отношений, базирующихся на общих и простых нравственных нормах и отношениях как между людьми, так и между народами (сходство с либеральной концепцией «демократического мира») Суверенитет и государственные интересы – преходящая данность капиталистического общества

Слайд 67: 5 ТИПОВ ОТНОШЕНИЙ (ПО К.МАРКСУ)

Между капиталистическими государствами. Борьба буржуазии между собой и с буржуазией других стран, которая может быть ослаблена лишь классовой борьбой с пролетариатом. Война – обычное состояние капиталистических МО. Между капиталистическими и социалистическими странами. Мирное сосуществование невозможно. Социалистическая революция, т.е. переход на более высокую стадию общественного развития, будем иметь всемирный характер. Тезис о неизбежности конфликта был пересмотрен Лениным. Между капиталистическими и докапиталистическими странами. Капиталистические страны стремятся к удовлетворению аппетитов буржуазии к извлечению прибыли, поэтому стремятся к расширению колоний и утверждению там капиталистического способа производства как более прогрессивного. Между социалистическим и докапиталистическими странами. Победа мировой социалистической революции должна была вести к замене капиталистического колониализма социалистическим с целью преодоления отсталости третьего мира. Между социалистическими государствами. Уничтожение государства и межгосударственных отношений. Им на смену должны были прийти неантагонистическое многонациональное многообразие. Однако сохранение неравенства также не исключало возможностей конфликта между социалистическим государствами.

Слайд 68: НЕОМАРКСИЗМ

Проблема гегемонии Теория зависимости Теория мировых систем

Слайд 69: ПРОБЛЕМА ГЕГЕМОНИИ

Неомарксисты ( Р.Кокс ) связывают возникновение гегемонии с длинными циклами экономического роста: именно в таковом оказались США в послевоенный период и он продолжался до начала 1970-х гг. С тех пор наблюдается относительное падение веса США в мировой экономике, что может объясняться завершением экономического восстановления Европы и Японии и наступлением периода серьезной конкуренции. Гегемония США носит не только экономический, но и идеологический характер, что в значительной степени замедляет процесс ее падения, чреватый нестабильностью мировой системы. Неравенство и иерархия американской гегемонии, что превращало либеральную мировую экономику в орудие эксплуатации правящим классом США и других западных стран других, менее развитых экономически, стран.

Слайд 70: ТЕОРИЯ ЗАВИСИМОСТИ

Проблема развития третьего мира, или модернизации. Концептуальный спор с (экономическими) либералами Наиболее предпочтительной формой развития для развивающихся стран является не либеральный капитализм или социализм авторитарного толка, но новый социализм, демократический и децентрализованный по своей сути: это позволило бы избежать неравной экономической конкуренции в рамках современной мировой экономики. Феномен малоразвитости связан не столько с доминированием традиционных экономических структур, сколько побочным явлением развития самого глобального капитализма. Предметом дискуссии в рамках неомарксизма остается вопрос сотрудничества в рамках мировой капиталистической системы. Ряд представителей радикальной версии высказываются за необходимость частичного ограничения связей с экономиками развитых стран, рассчитывая на свои собственные силы и взаимное сотрудничество. Другие полагают, что прорыв возможет и в условиях зависимости третьего мира от ведущих капиталистических стран. Андре Гундер Франк (1929-2005)

Слайд 71: НЕОМАРКСИСТЫ О ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Характеризуя глобализацию, неомарксисты (Кокс) считают, что она соединят в себе и растущую взаимозависимость, и возникновение качественно новой глобальной экономической системы, последняя постепенно начинает доминировать. Хотя глобализация и снижает возможности государства для влияния на экономику, за государствами сохраняется функция обеспечения ее военно-политической оболочки. Однако даже США уже неспособны обеспечить такую функцию, что ведет к формированию макрорегионов. Глобальная экономика характеризуется зависимостью, а не взаимозависимостью, ведет к концентрации власти в руках основных экономических полюсов, и невыгодна для стран третьего мира и бедных слоев капиталистических стран. Все это может быть преодолено только социальным протестом и борьбой нижних социальных слоев за контроль над экономическими факторами глобализации. Для этого, по мнению С. Амина, необходимо формирование фронта «антисистемных сил», основанный на прогрессивном национализме, не отрицающем возможности регионального сотрудничества для формирования регионов, способных противопоставить себя монополиям. Таким образом, под глобализацией понимается современная стадия капитализма, закрепляющая незыблемость доминирования буржуазии и эксплуатации бедных по всему миру.

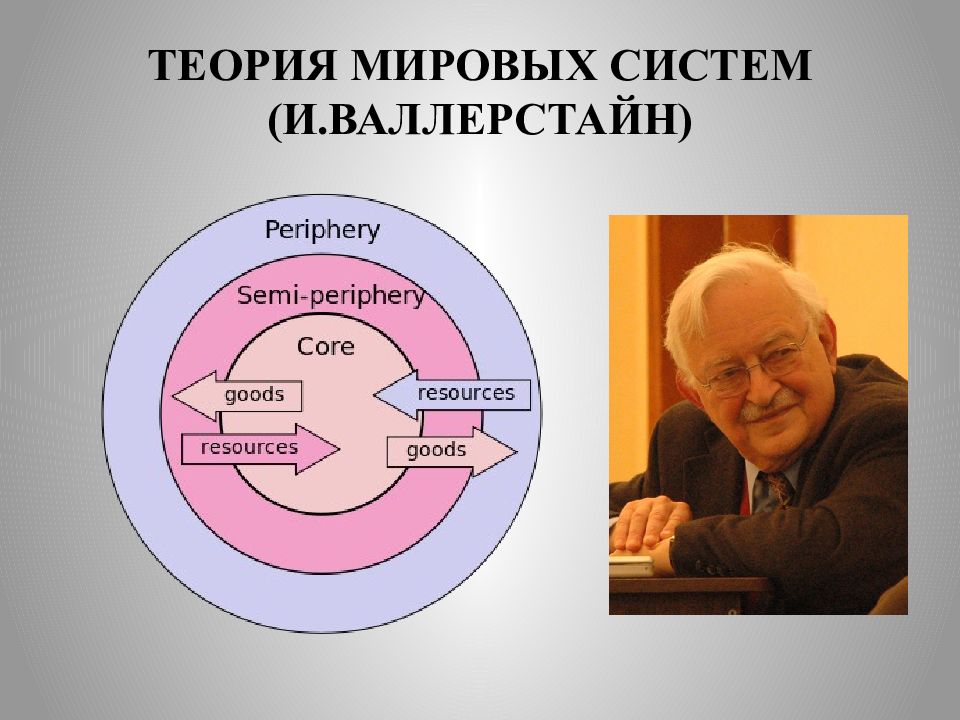

Слайд 72: ТЕОРИЯ МИРОВЫХ СИСТЕМ (И.ВАЛЛЕРСТАЙН)

Классовая природа международных отношений. Международные отношения – результат процессов в мировой экономической системе. Капиталистический мир представляет собой совокупность государств-классов, ядра и периферии, поработителей и порабощенных. В этих условиях войны становятся неизбежными. Стабильность капиталистической системы определяется не только поведением государства гегемона, но и самой ее структурой, состоящей из ядра, периферии и полупериферии. Основная классовая борьба развивается между ядром и периферией. Конфликты между великими державами возникают из-за их конкуренции за право эксплуатировать периферию. Полупериферия выступает буфером, способствуя стабилизации системы, выступая одновременно в качестве эксплуатируемого и эксплуататора. Валлерстайн выделяет три основных фактора политической стабильности системы: - концентрация военного потенциала в руках доминирующих государств; - приверженность их лидеров рыночной идеологии и либеральным ценностям; - участие полупериферии в эксплуатации периферии;

Слайд 75

Суть постструктурализма в наиболее общем виде состоит в том, что, критически интерпретируя процессы социально-экономического и политического развития Запада, он попытался поставить под сомнение правомерность большинства существующих в нем представлений о мире, объявил деструктивными многие устоявшиеся принципы человеческой жизни. Главная идея постструктурализма лежит в его названии, недвусмысленно провозглашающем « смерть » структуры бытия. Основание постструктурализма связывают с политической нестабильностью конца 1960-х, разочаровании в науке и социальном прогрессе.

Слайд 76

Джеймс Дер Дериан Американский философ Дж. Дер Дериан прямо доказывал, что теория как таковая не способна объяснить свой предмет в силу его подвижности и непредсказуемости. Она, если и может постигнуть истину, то лишь в рамках отдельных, частных ее проявлений.

Слайд 77

Мишель Фуко ( 1926-1984) Французский философ М. Фуко поставил под вопрос способность социально-политических наук познать свой предмет. Причина, по его мнению, заключалась не только в «ускользании», «деконструкции» бытия, но и в губительном влиянии денег и власти на ход гуманитарных исследований. Под сомнение была, таким образом, поставлена репутация гуманитарного знания как такового, включая и науку о международных отношениях. Коммерциализация внутренней и международной жизни превратилась в одну из ведущих тенденций современности. По мнению поструктуралистских аналитиков, наиболее явным ее выражением стали нарастание неискренности, неестественности, неподлинности жизни и переход реальных рычагов власти в мире в руки финансово-промышленной олигархии.

Последний слайд презентации: Теоретические основы международных отношений

Жан Бодрийяр ( 1929-2007) Французский социолог, культуролог и философ-постмодернист, фотограф. Вёл понятие гиперреальность как развитие марксистского понятия надстройка. Основа гиперреальности — симуляция. Единицами гиперреальности являются симулякры — знаки или несамотождественные феномены, отсылающие к чему-то другому, а потому симулятивные. Бодрийяр развил учение о трёх порядках симулякров: копии, функциональные аналоги и собственно симулякры. К третьему порядку симулякров он относил все современные феномены, включая деньги, общественное мнение и моду. Они функционируют по принципу символического обмена. Современную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности. Последним бастионом реальности становится смерть («смерть, пожалуй, единственное, что не имеет потребительной стоимости»). На смерти основана любая власть и экономика. Но в этом случае смерть выступает не сама по себе, а как фантазм (представление). В искусстве Бодрийяр видит критическую и терапевтическую функции по возвращению реальности.