Слайд 25

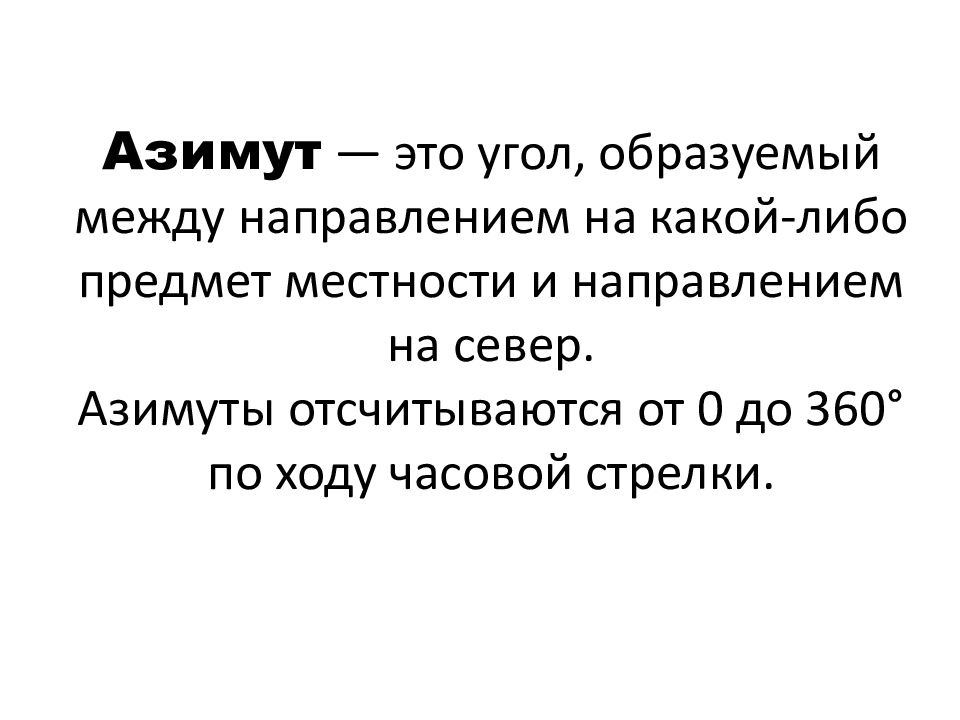

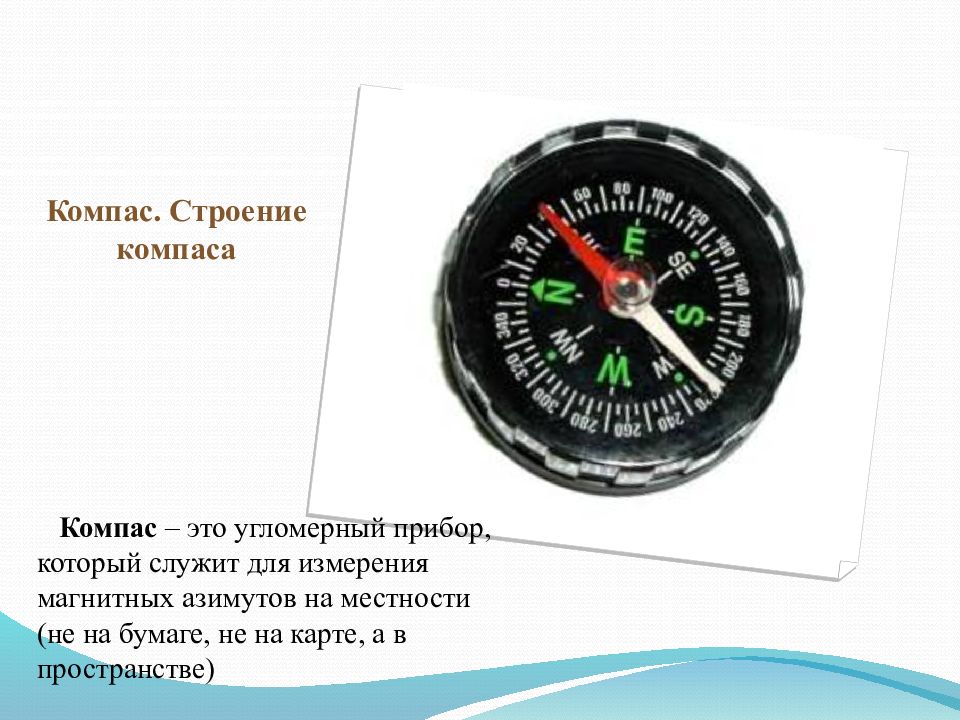

Азимут — это угол, образуемый между направлением на какой-либо предмет местности и направлением на север. Азимуты отсчитываются от 0 до 360° по ходу часовой стрелки.

Слайд 27

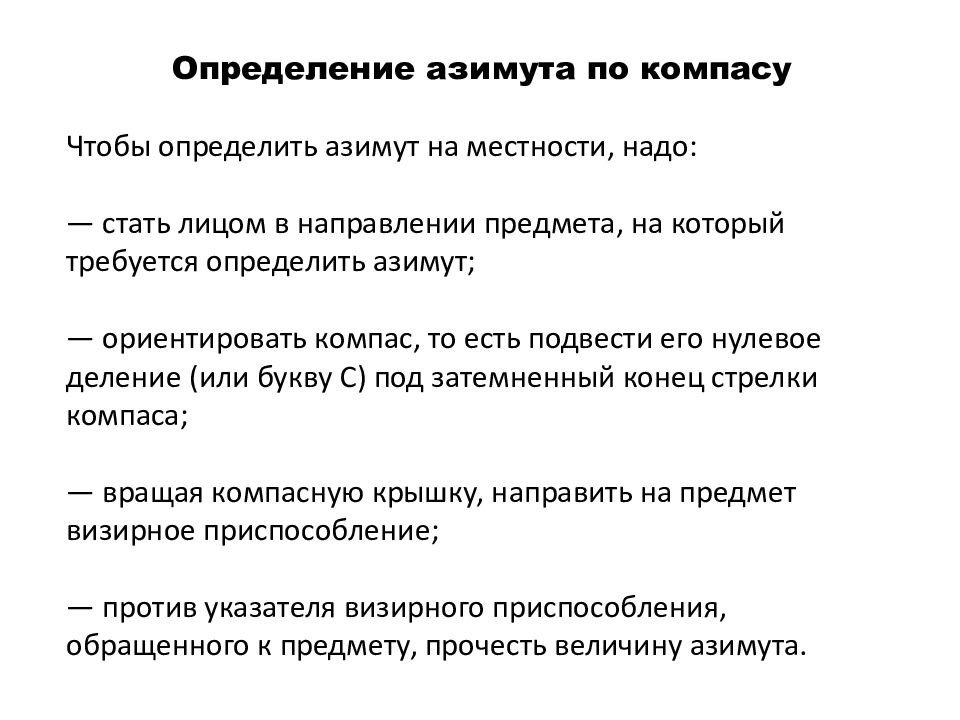

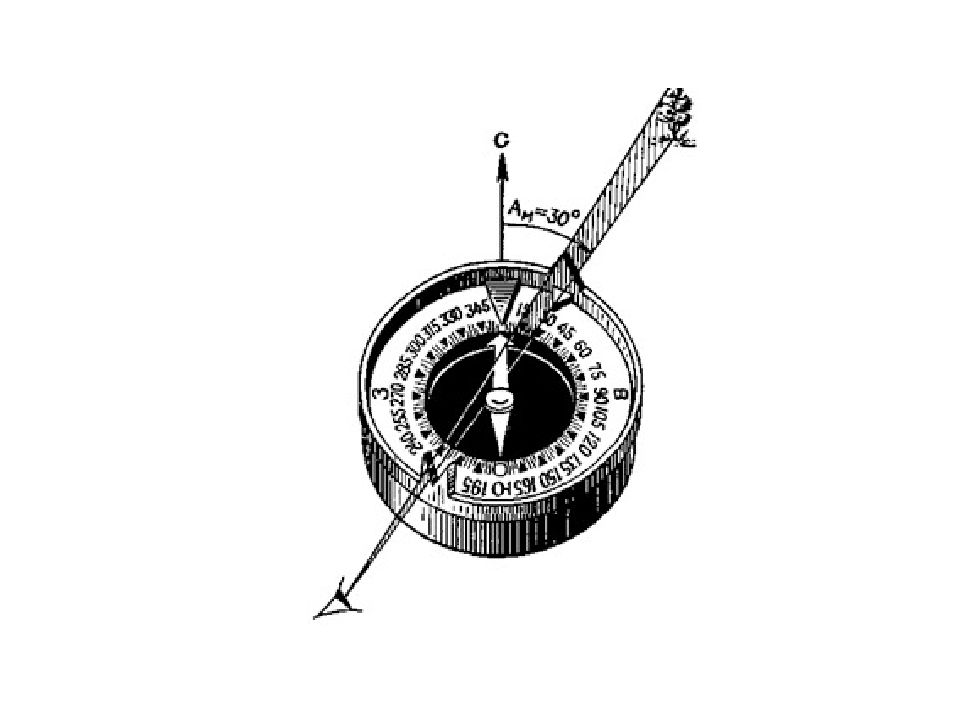

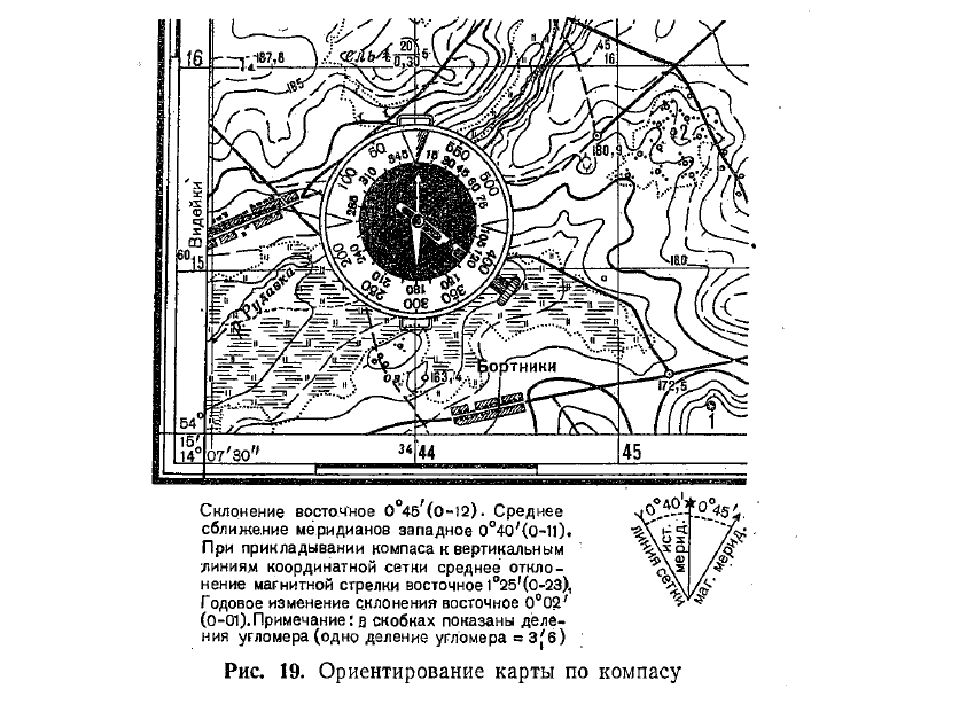

Определение азимута по компасу Чтобы определить азимут на местности, надо: — стать лицом в направлении предмета, на который требуется определить азимут; — ориентировать компас, то есть подвести его нулевое деление (или букву С) под затемненный конец стрелки компаса; — вращая компасную крышку, направить на предмет визирное приспособление; — против указателя визирного приспособления, обращенного к предмету, прочесть величину азимута.

Слайд 29

Чтобы определить на местности заданный азимут, надо: — установить указатель визирного приспособления компаса точкой над делением, соответствующим величине заданного азимута; — повернуть компас так, чтобы указатель визира находился впереди; — поворачиваться самому вместе с компасом до тех пор, пока нулевая точка не совпадет с северным концом стрелки; направление указателя визира и будет направлением по заданному азимуту. Совмещение визирной линии с направлением на предмет (цель) достигается многократным переводом взгляда с визирной линии на цель и обратно. Не рекомендуется поднимать компас до уровня глаз, снижается точность измерения. Точность измерения азимутов с помощью компаса Андрианова составляет плюс-минус 2-3°.

Слайд 35

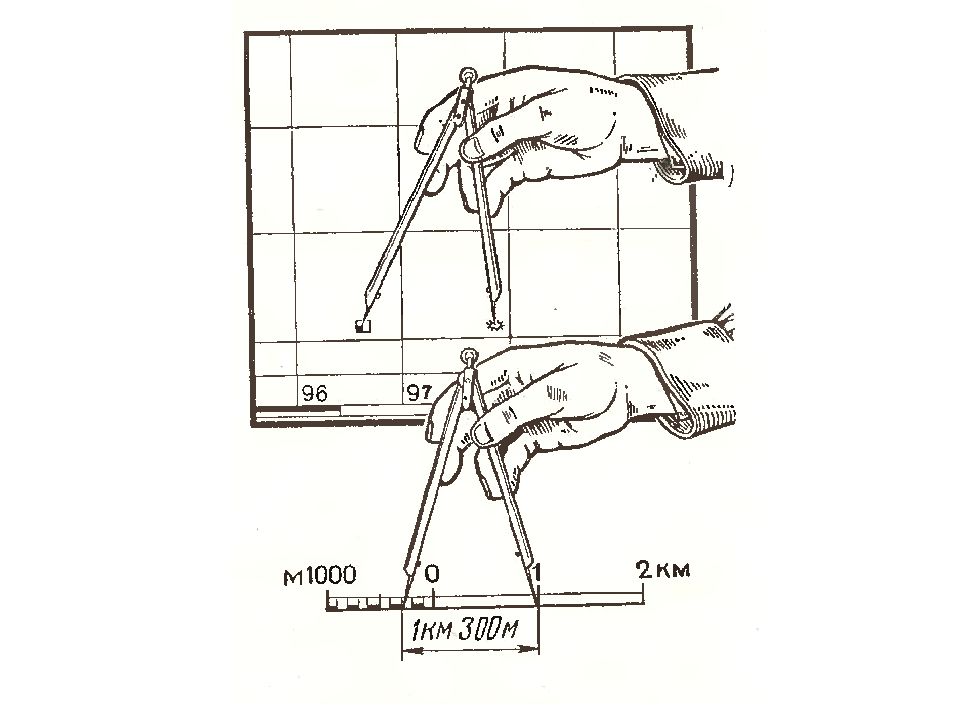

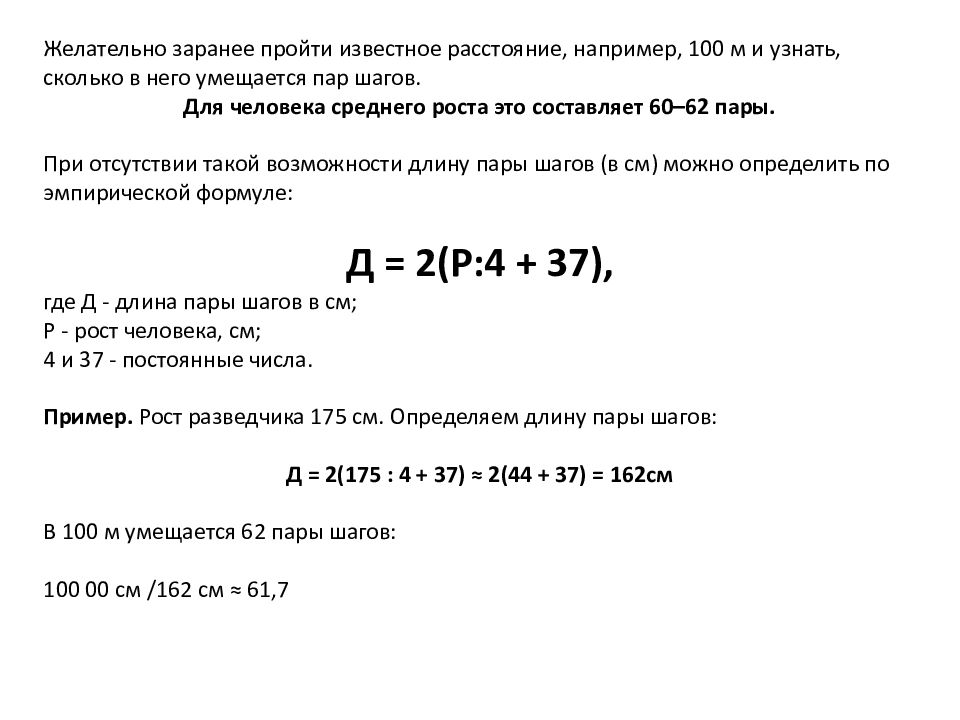

Желательно заранее пройти известное расстояние, например, 100 м и узнать, сколько в него умещается пар шагов. Для человека среднего роста это составляет 60–62 пары. При отсутствии такой возможности длину пары шагов (в см) можно определить по эмпирической формуле: Д = 2(Р:4 + 37), где Д - длина пары шагов в см; Р - рост человека, см; 4 и 37 - постоянные числа. Пример. Рост разведчика 175 см. Определяем длину пары шагов: Д = 2(175 : 4 + 37) ≈ 2(44 + 37) = 162см В 100 м умещается 62 пары шагов: 100 00 см /162 см ≈ 61,7

Слайд 36

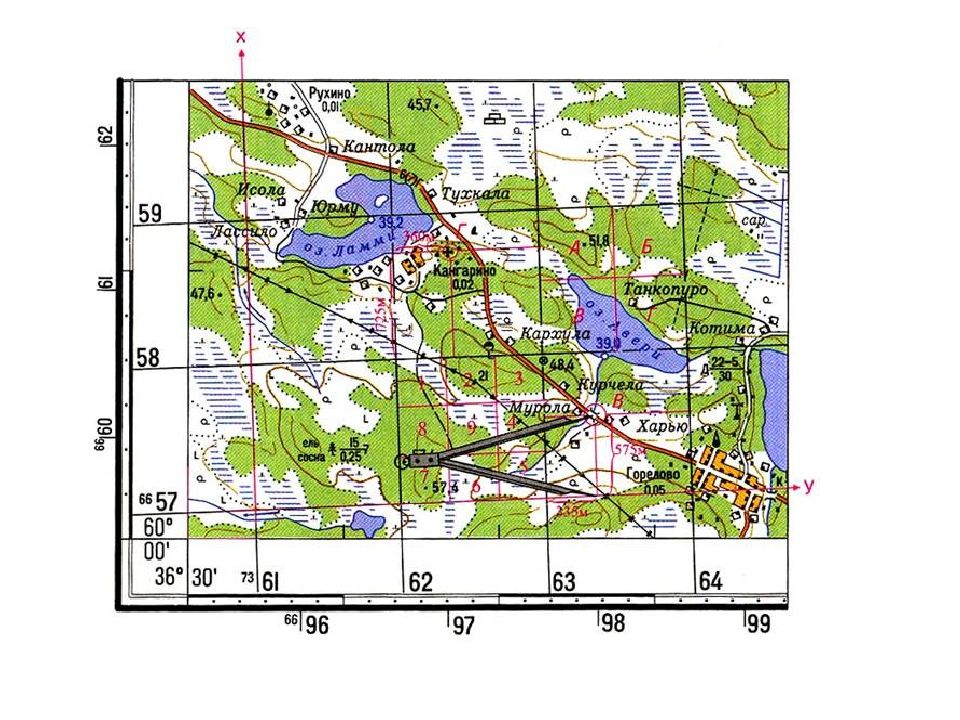

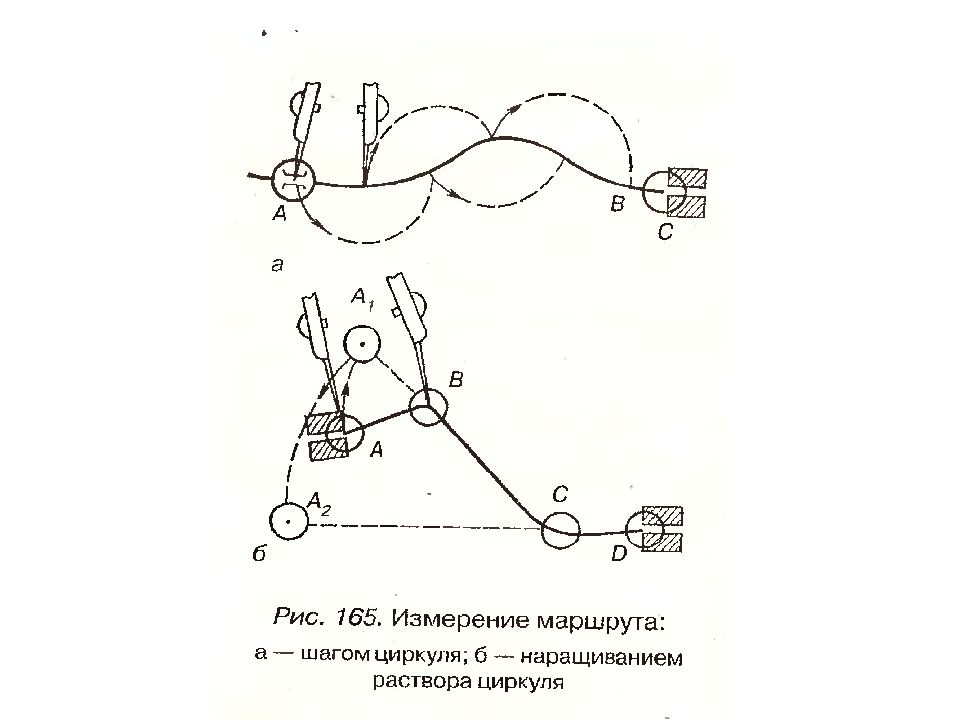

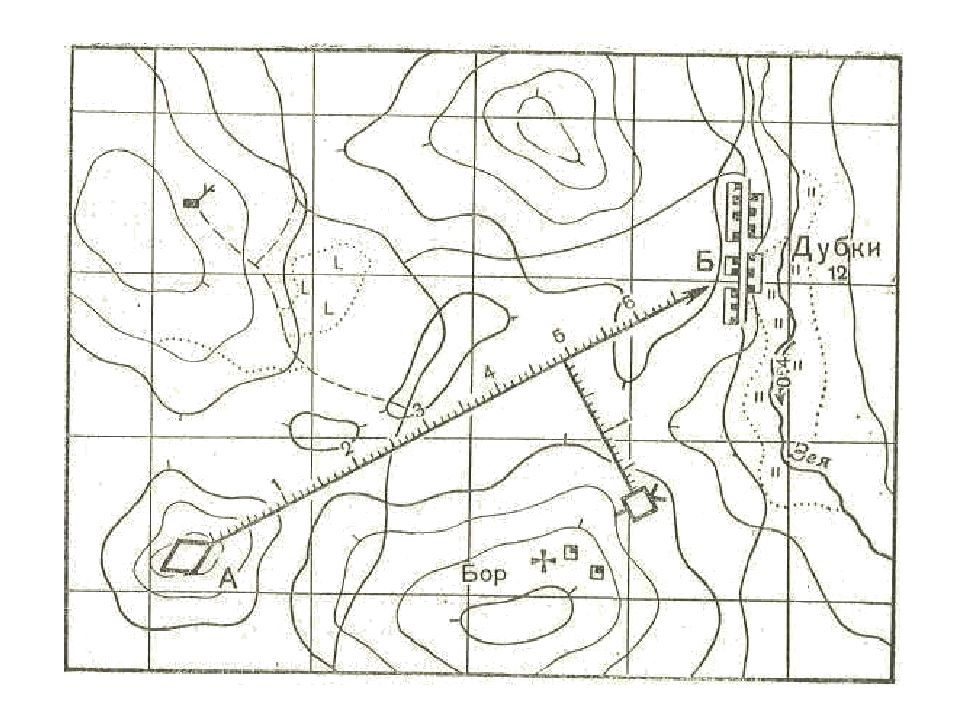

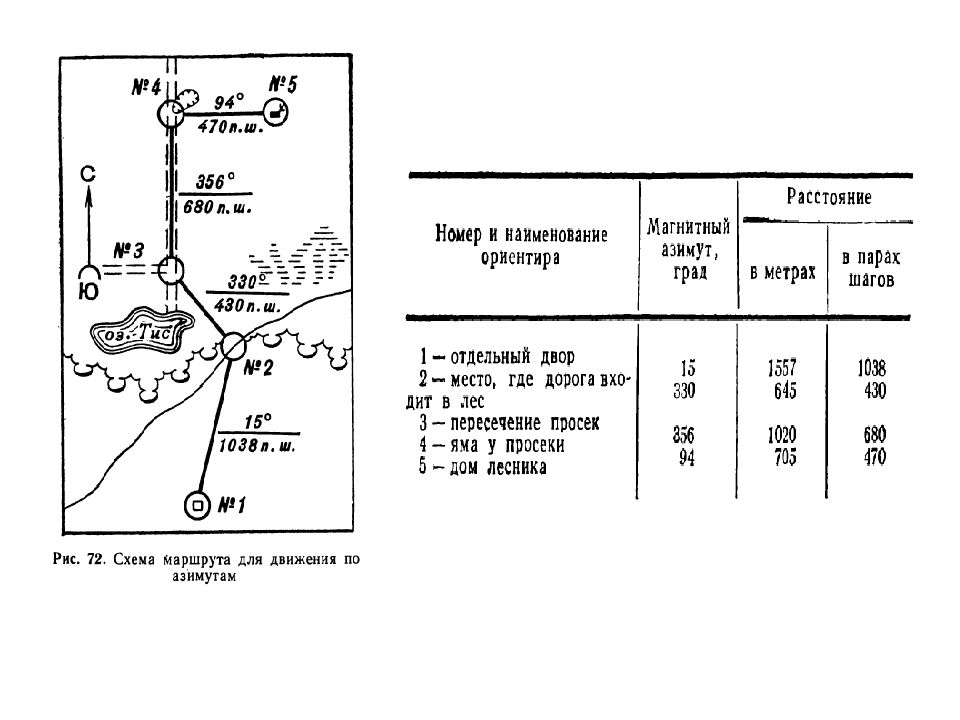

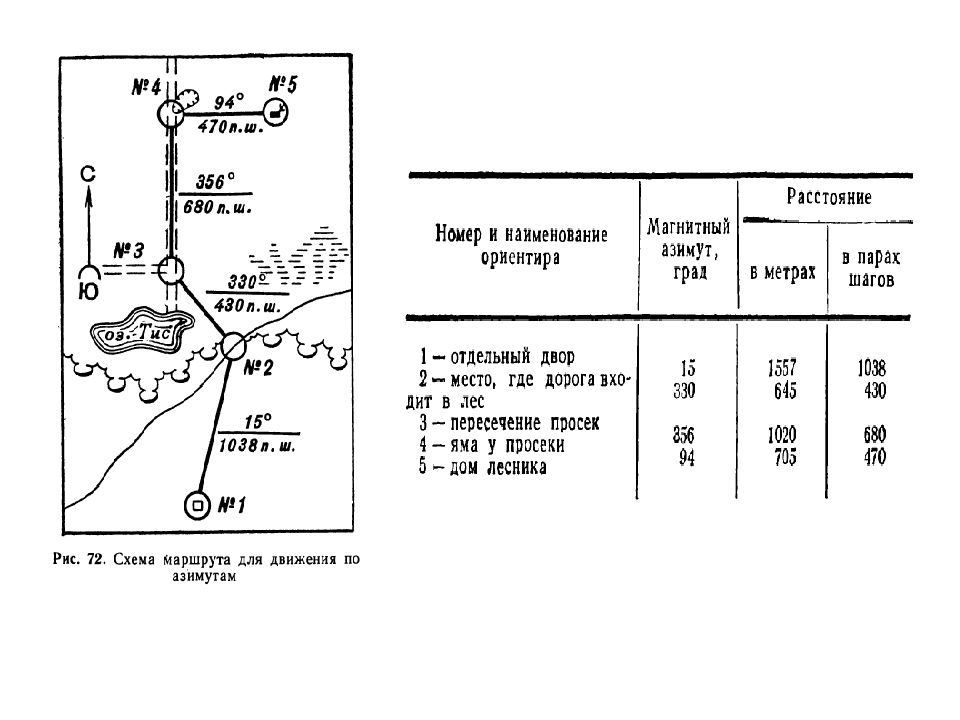

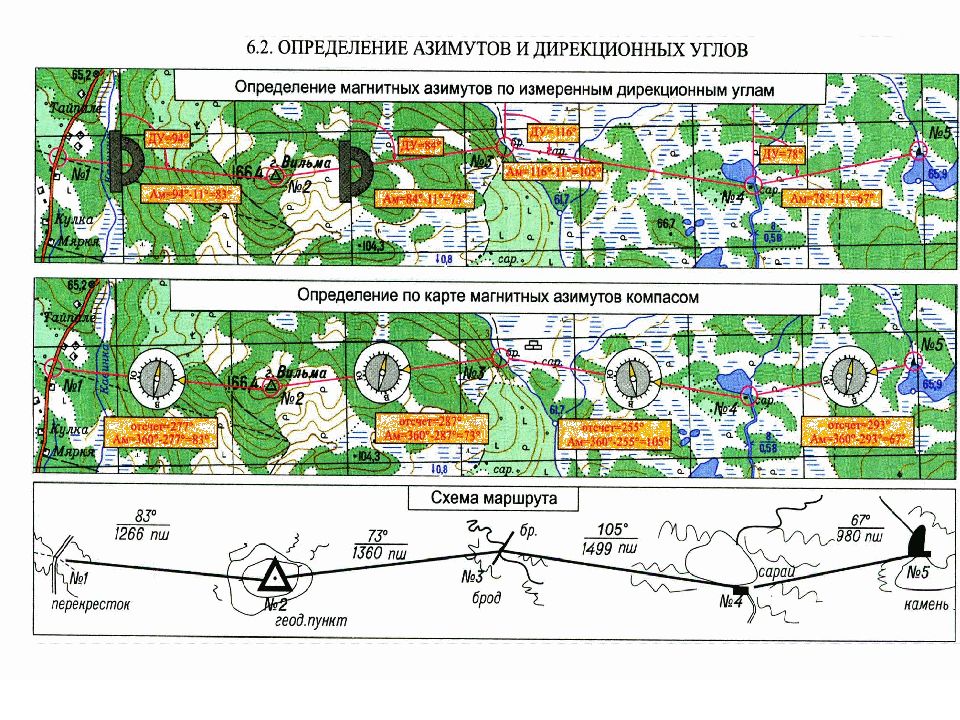

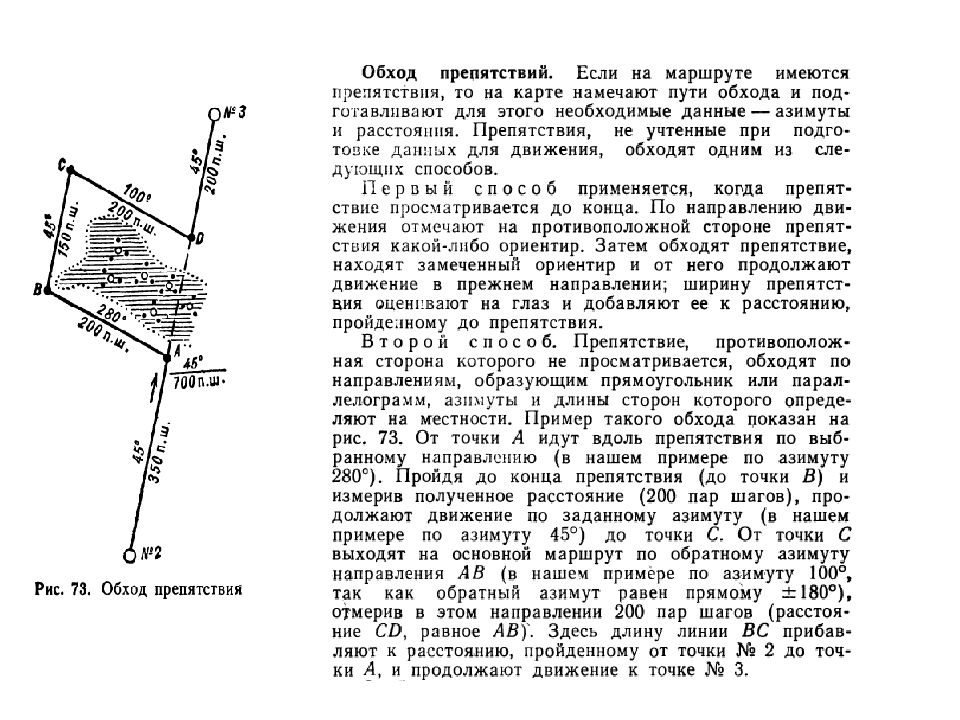

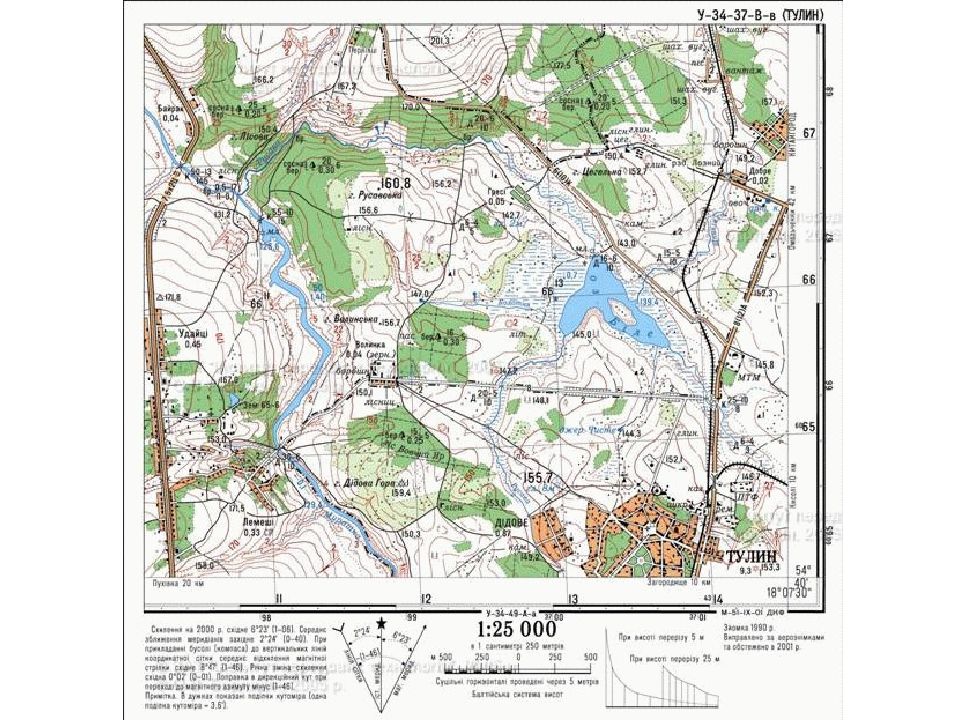

Движение по азимуту Для движения по заданному азимуту надо: — изучить на карте местность между исходным и конечным пунктами движения и наметить маршрут, легко распознаваемый по местным предметам; — начертить избранный маршрут на карте и определить азимуты всех звеньев маршрута; — определить на карте длину каждого звена маршрута в парах шагов; — все данные для движения записать в полевую книжку в виде таблицы или схематичного чертежа.

Слайд 38

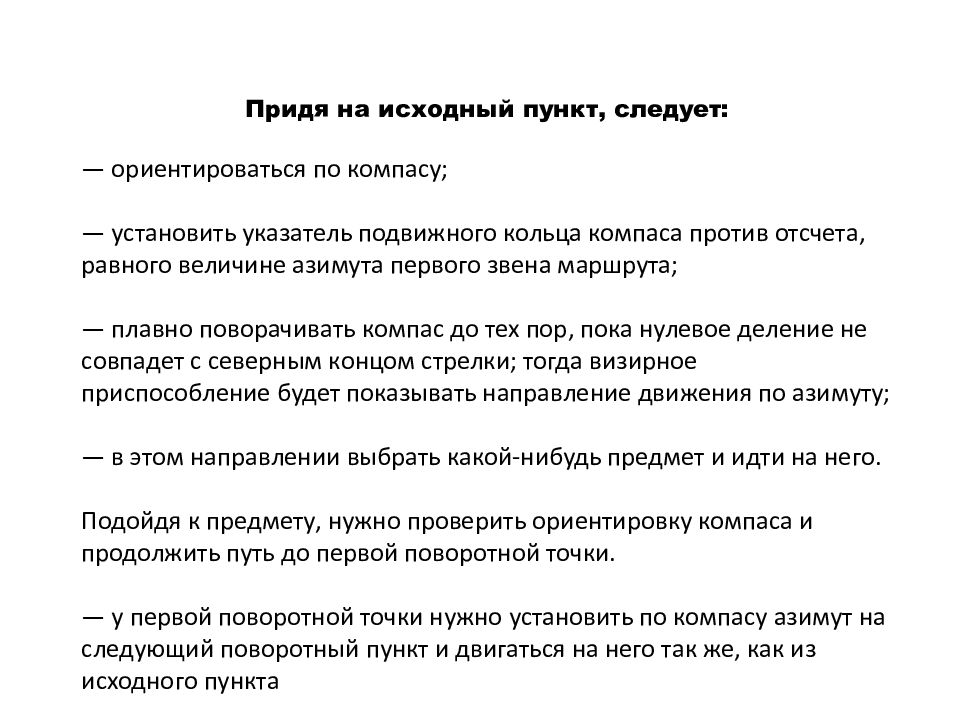

Придя на исходный пункт, следует: — ориентироваться по компасу; — установить указатель подвижного кольца компаса против отсчета, равного величине азимута первого звена маршрута; — плавно поворачивать компас до тех пор, пока нулевое деление не совпадет с северным концом стрелки; тогда визирное приспособление будет показывать направление движения по азимуту; — в этом направлении выбрать какой-нибудь предмет и идти на него. Подойдя к предмету, нужно проверить ориентировку компаса и продолжить путь до первой поворотной точки. — у первой поворотной точки нужно установить по компасу азимут на следующий поворотный пункт и двигаться на него так же, как из исходного пункта

Слайд 40

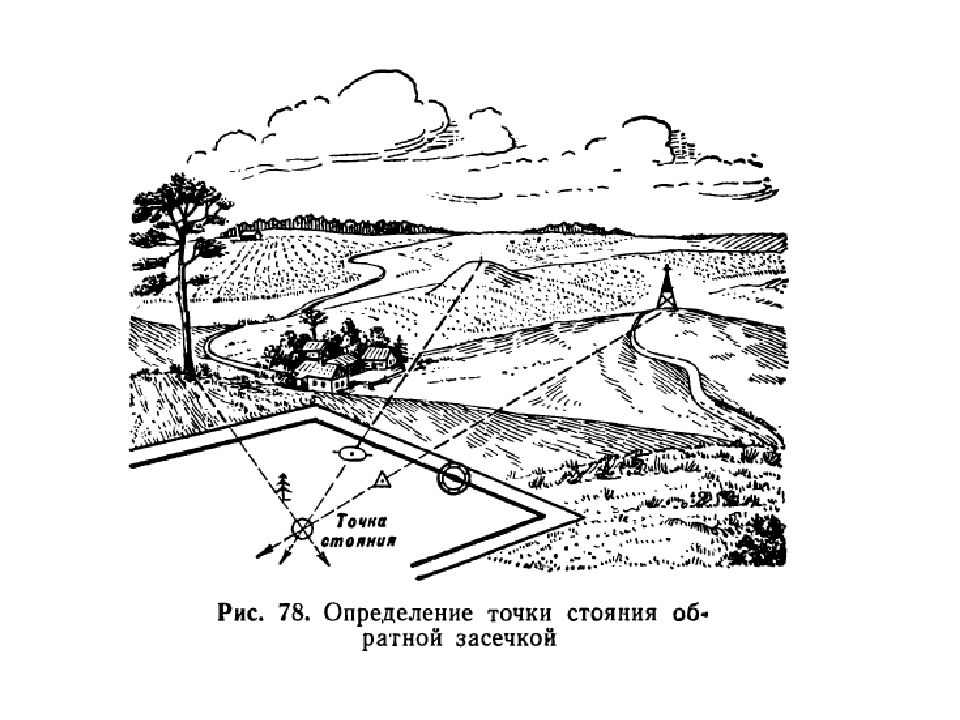

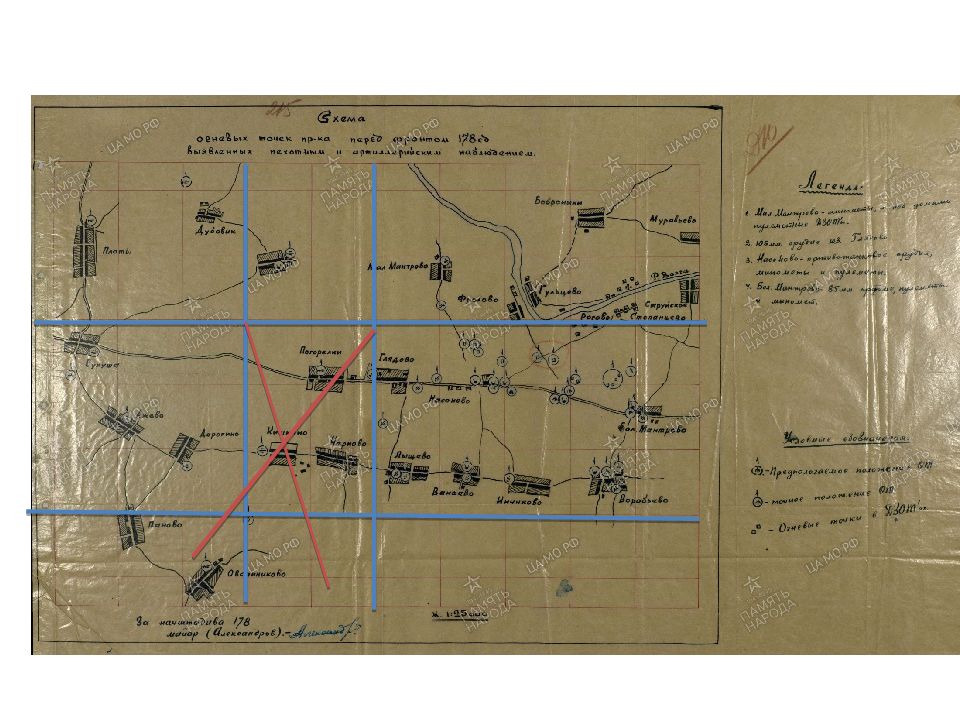

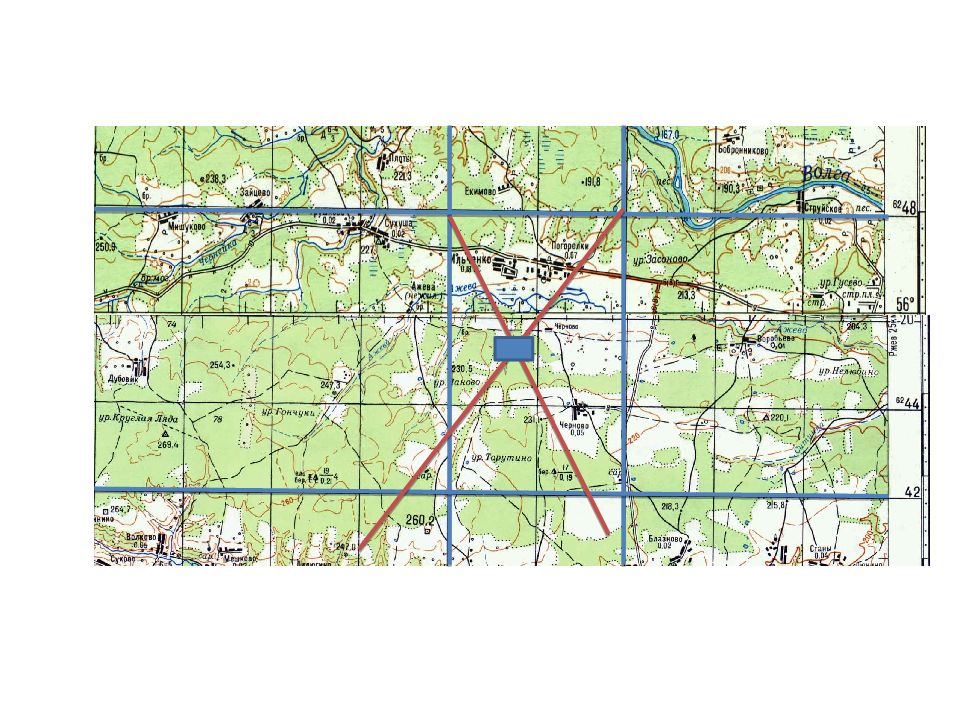

Опытным путем установлено, что расстояния между поворотным точками по маршруту движения не должны превышать 1-2 км при движении днем в пешем порядке, а при движении на машине и выдерживании направлений по гирополукомпасу – 6-10 км. При движении ночью ориентиры намечаются по маршруту чаще. Рис. 11. Подготовка по карте маршрута движения

Слайд 58

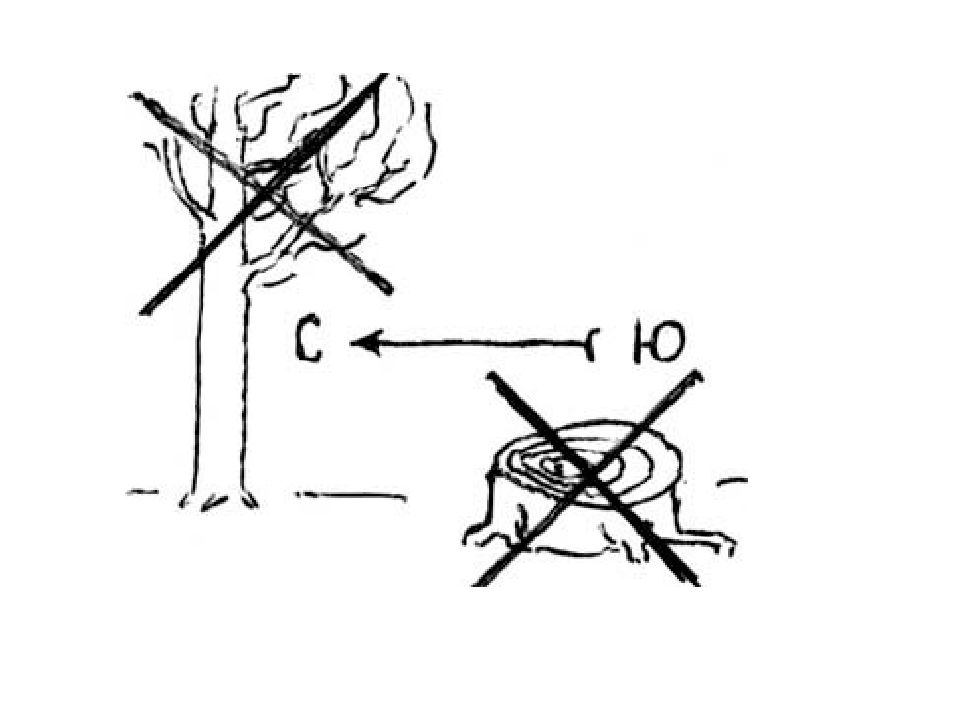

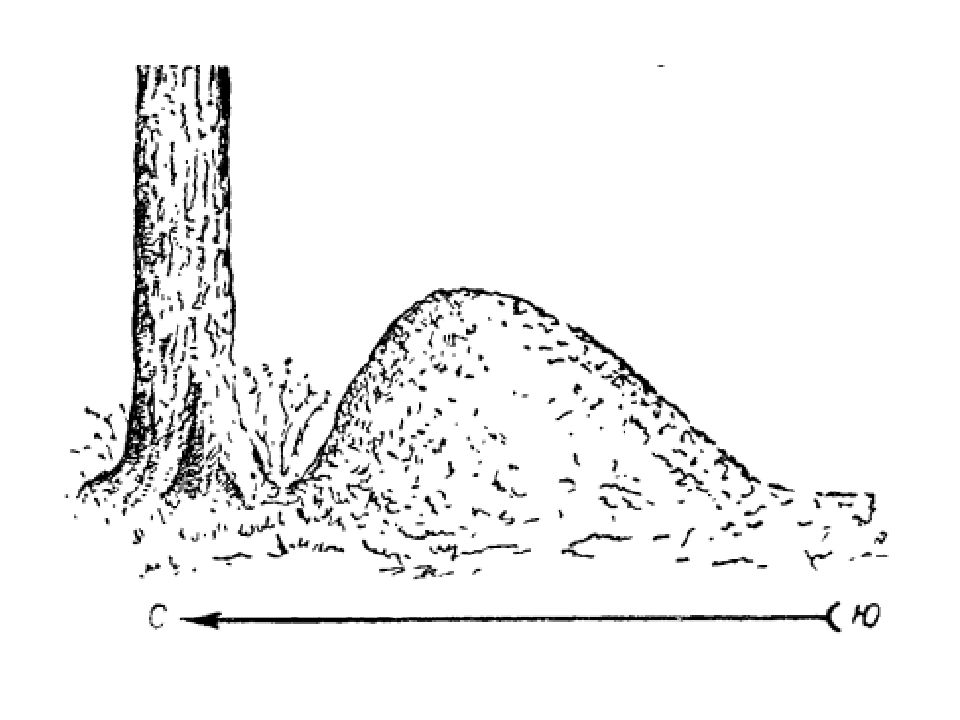

Признаки местных предметов, обусловленные расположением по отношению к Солнцу: кора большинства деревьев грубее, темнее, с большим количеством трещин на северной стороне и тоньше, мягче, эластичнее (у березы - чище, белее) – на южной; у сосны вторичная (бурая, потрескавшаяся) кора на северной стороне поднимается выше по стволу; у деревьев хвойных пород в сырую погоду в результате намокания коры с северной стороны образуется темная мокрая полоса; на южной стороне натеки смолы гораздо обильнее, смола дольше сохраняет светло-янтарный цвет; с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли обильнее покрыты лишайниками, грибками; с северной стороны лишайник более влажный, плотный, его больше; засохшие деревья, пни, упавшие на землю стволы в большей степени гниют с северной стороны; муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов, кроме того, южный скат муравейников пологий, а северный — крутой; ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости (краснеют, желтеют) с южной стороны;

Слайд 59

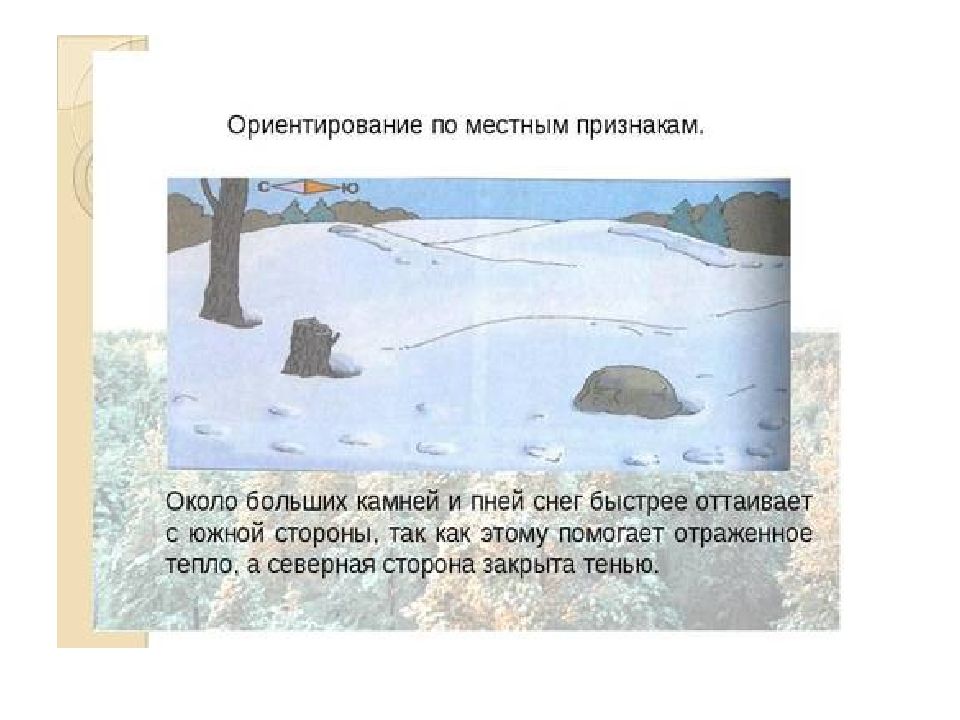

весной травянистый покров более развит и густ на северных окраинах полян, лучше прогреваемых солнцем; в жаркий период лета с северной стороны полян трава выгорает, жухнет, а с южной, затененной, бурно растет; в сухую погоду грибы чаще встречаются с северной стороны от деревьев, кустов, пней; на северных склонах выпавшая утром роса сохраняется дольше; летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с южной стороны, что можно определить на ощупь; снег быстрее подтаивает на южных склонах, а в оврагах, лощинах, отдельных ямах с северной стороны, попадающей под прямые солнечные лучи; на ровных площадках и южных склонах снег, подтаивая, как бы ощетинивается, образуя своеобразную «черепицу», состоящую из мелких острых шипов, разделенных впадинами, открытая часть которых направлена на юг. Шипы параллельны друг другу, наклонены к земле под одним и тем же углом и своей плоскостью также указывают на юг; вход в юрты кочевников ориентирован на юг; - в степи грызуны обычно делают вход с южной стороны холма;

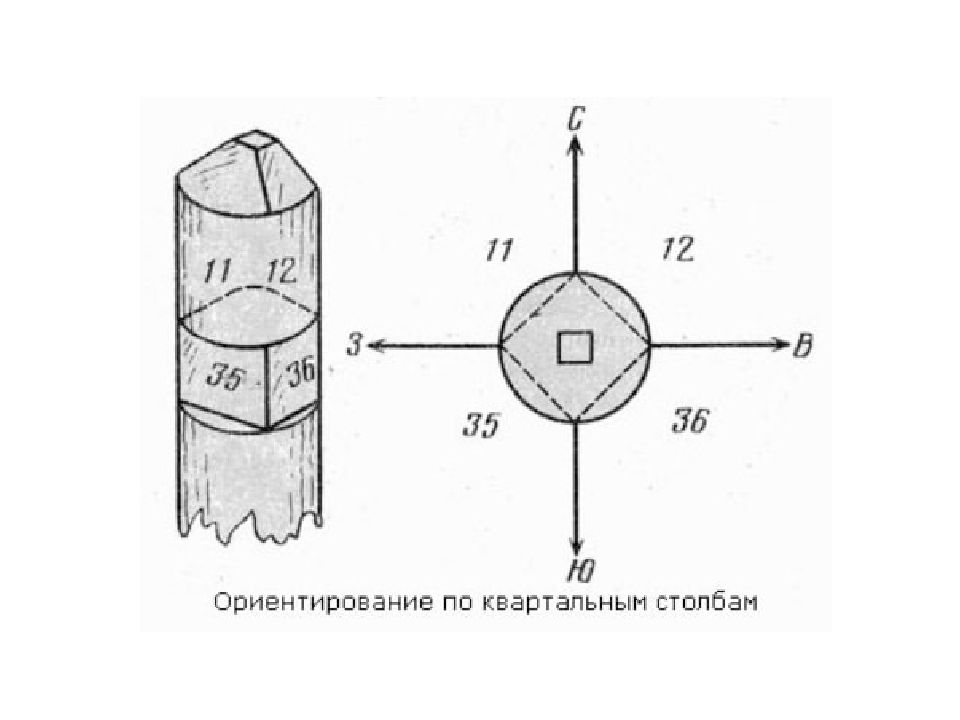

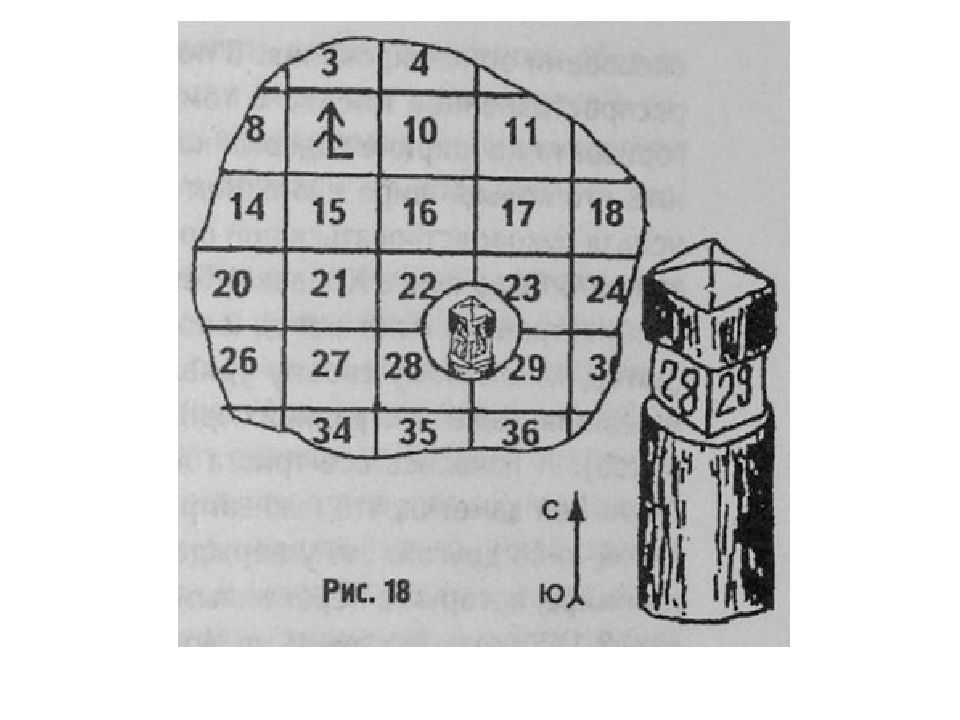

Слайд 60

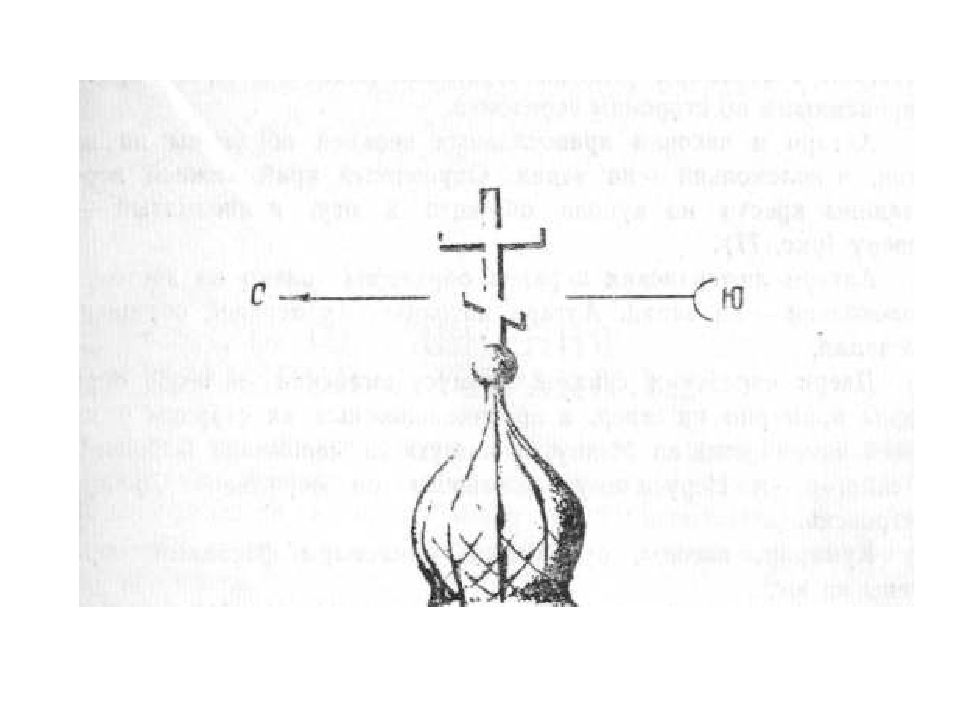

алтари православных церквей, часовен обращены на восток, а главные входы расположены с западной стороны; алтари католических церквей (костелов) обращены на запад; приподнятый конец нижней перекладины креста церквей обращен на север; просеки в больших лесных массивах, как правило, ориентируются в направлении север — юг и запад — восток, а кварталы нумеруются с запада на восток; в приполярных районах северная сторона неба наиболее светлая, южная – самая темная; - на участках крупных рек, текущих в меридианном направлении, существуют закономерности: - если река течет на юг, то у нее правый (западный) берег - высокий, обрывистый, а левый (восточный) - низкий, пологий; если река течет на север, то ее правый берег (восточный) - пологий, левый (западный) - высокий, обрывистый. более крутая и оголенная сторона оврага – северная; - шляпки подсолнечника при полном цветении всегда повернуты в направлении на юг;