Слайд 2: Вопросы лекции

1. Государства тюркского периода 2. Экономика тюркских государств 3. Культурное наследие тюрков

Слайд 3: 1. Государства тюркского периода

Первое упоминание этнонима «тюрк» в китайских летописях в 542 г., где говорится о тюрках как о потомках гуннов. Разгром тюрками в 552 году аваров (жуань-жуаней) послужил основой для образования раннефеодального государства Тюркского каганата. Основатель явялется Бумын-каган. В годы правления его преемника Мукан-кагана (553-572) каганат достиг политического господства в Центральной Азии (включая территорию Казахстана).

Слайд 4: Тюркский каганат

Слайд 5: Флаг тюркского каганата

Слайд 6: 1. Государства тюркского периода

В своём движении дальше на запад тюрки столкнулись с племенами эфталитов. В 587 году в сражении под Бухарой эфталиты были разбиты. В этой борьбе союзниками тюрок являлась Персия. Но в последствии тюрки стали вести борьбу за господство на Великом Шёлковом пути и с персами. Для поиска союзников ими в 568 году было направлено посольство в Константинополь.

Слайд 7: 1. Государства тюркского периода

Был заключён торговый и военный договора с Византией против Персии. В результате совместных действий Персия была разгромлена и обязалась выплачивать дань тюркам и не препятствовать их международной торговле. Но вскоре в среде тюрков началась междоусобная борьба. Это привело к ослаблению каганата. В 603 г. он распался на Восточный и Западный каганаты.

Слайд 9: 1. Государства тюркского периода

Ядром Западно-Тюркского каганата служил союз «десять племен». В основном он занимал земли древних усуней. Племена разделялись на две части − к востоку от реки Чу проживали 5 племен «дулу», к западу 5 племен «нушиби». Столицей являлся город Суяб, летней резиденцией был Минг-Булак. Верховный правитель каган (он же владетель подвластных земель и военачальник). Высшие титулы ябгу, шад и эльтебер (из каганского рода). Судебные функции исполняли буюруки и тарханы. Сбор податей исполняли тудуны. Основное население свободные общинники-скотоводы (карабудун).

Слайд 10: 1. Государства тюркского периода

Вершина могущества каганата во время правления Джегуй-хана (610-618) и его брата Тон-джабгу-хана (618-630). Походы тюрков в Тохаристан и Афганистан. Расширение границ до северо-запада Индии. Непрерывные междоусобицы привели к 16-летней межплеменной войне (640-657), что вызвало ослабление каганата. Этим воспользовалась китайская Танская империя и предприняла вторжение в Семиречье. В начале VIII в. началось возвышение племени тюргешей, которые и положили начало новой династии.

Слайд 11: Тюргешский каганат (700-756 гг.)

Тюргеши пришли к власти в Семиречье в 704 году. Родоначальник Уч-элик-каган (699-706). Территория: от Шаша (Ташкент) до Турфана и Бешбалыка. Главная ставка находилась в городе Суяб, другая ставка – город Кунгут (р. Или). Страна была разделена на 30 уделов (по 7 тыс. воинов в каждом). С 705 года арабы начали захват междуречья Амударьи и Сырдарьи, которое они называли Мавераннахром (буквально, «то, что за рекой»).

Слайд 12: 1. Государства тюркского периода

Тюргеши совместно с согдийцам нанесли поражение арабским войскам. Но в 709 году состоялся арабский поход в район Бухары, захват ее арабами. При правлении сына Уч-элика Сакал-кагана (706-711) в стране происходило отсутствие единства, политическая дестабилизация в каганате. При Сулук-кагане (715-738) каганат несколько окреп. Ставка перенесена в город Тараз.

Слайд 13: 1. Государства тюркского периода

Продолжается борьба с арабами и китайцами. За решительность Сулук-каган получил у арабов прозвище «Бодливый». В 751 году между арабами и китайцами произошла битва у города Атлаха (близ Тараза) на берегу реки Талас, которая продолжалась 5 дней. Исход битвы решили карлуки, которые в решающий момент перешли на сторону арабов.

Слайд 14: Карлукское государство (756-940 гг.)

В результате Тюргешское государство пало в 756 г. под натиском усилившихся карлуков. Карлуки кочевые племена, их прежняя территория: между Алтаем и озером Балхаш. В середине VII века в их составе были 3 крупных племени: булак, чигиль и ташлык. Вожди носили титул «эльтебер». 742 г. объединенные силы карлуков, уйгуров и басмылов были обращены против восточных тюрков. На их территории возникло новое государство Уйгурский каганат (744-840). В 746 году началась борьба между карлуками и Уйгурским каганатом.

Слайд 15: 1. Государства тюркского периода

Столица город Суяб. Постепенно происходит расширение границ и распространение влияния на Фергану. Вождь карлуков «джабгу», а после разгрома Уйгурского каганата енисейскими киргизами (840 год) он стал носить титул «каган». В VIII-X вв. территория Карлукского государства значительно расширилась арабский географ Ибн Хаукаль (X в.) рассказывал об этой стране: «Требовалось 30 дней пути, чтобы пройти земли карлуков с запада на восток».

Слайд 16: Государство Караханидов (942 – 1212 гг.)

В X веке в Карлукском каганате начались междоусобицы. Этим воспользовались племена Кашгарии (из карлукского же объединения). В 940 году ими был взят город Баласагун. Государство карлуков пало.

Слайд 17: Государство Караханидов (942 – 1212 гг.)

Родоначальником династии Караханидов был Сатук Богра-хан (915-955). Ислам в 960 году был объявлен официальной религией государства Караханидов. Территория была разделена на многочисленные уделы. В 1030-е годы происходит фактический распад государства на две части: западную и восточную.

Слайд 18: Государство Караханидов (942 – 1212 гг.)

Западное государство включало Мавераннахр. Столицей его был Самарканд. Постоянные усобицы привели к тому, что в сельджукский султан Малик-шах в 1089 году захватил Самарканд. Усилившееся государство Хорезм (Хорезмшахов) нанесло поражение каркитаям, а в 1212 году хорезмшах Мухаммед казнил в Самарканде последнего правителя карханидов.

Слайд 19: Государство Караханидов (942 – 1212 гг.)

Восточное государство граничило по реке Сырдарье. В его состав входили Тараз, Испиджаб, Фергана, Семиречье и Кашгар. Столицей его был Баласагун.

Слайд 20: Государство Караханидов (942 – 1212 гг.)

В X веке монголоязычные племена каракитаев (киданей) в Маньчжурии основали государство Ляо, но вскоре были разбиты китайцами и в первой половине XII века они были вынуждены перекочевать. Каракитаи захватили власть в Семиречье, Восточном Туркестане Южном Казахстане и Хорезме. Все эти районы вошли в состав государства карахытаев (1125-1213). Основателем государства является Елюй Даши

Слайд 21: Огузское государство (IX – середина XI вв.)

В середине VIII века в результате борьбы с карлуками за тюргешское наследство огузы покинули Семиречье и ушли в предгорья Каратау (Южный Казахстан). Первоначально было 24 племени, которые делились на две равные части: «бузуков» и «учуков».

Слайд 22: Огузское государство (IX – середина XI вв.)

Столица Огузского государства Янгикент (в низовьях р. Сырдарьи, на стыке караванных путей). Верховный глава носил титул «джабгу». В 965 году в союзе с Киевской Русью огузы разгромили Хазарский каганат, а через 20 лет нанесли крупное поражение Волжской Булгарии. О значительном влиянии Огузов говорит хотя бы то, что степная территория называлась арабами «Мафазат аль-Гуз» - земля Огузов

Слайд 23: Огузское государство (IX – середина XI вв.)

Последний правитель огузов Шахмалик. Государство несколько усилилось и в 1041 году покорило Хорезм. Здесь они столкнулись с сельджуками. Шахмалик погиб. Начавшиеся междоусобицы, тяжелая налоговая подать и внешние войны расшатали государство, которое пало под ударами степных кыпчаков.

Слайд 24: Кимакский каганат (IX – начало XI вв.)

Территория каганата в 766-840 гг.: Западный Алтай, Тарбагатай и Алакольская котловина до Весточного Туркестана. Столица город Имакия на реке Иртыш. Глава племен носил титул «ябгу». В начале XI века происходит усиление кыпчакских племен. Начавшиеся междоусобицы привели к падению Кимакского каганата. Власть кимаков перешла в руки кыпчакских ханов.

Слайд 25: Кыпчакское ханство (начало XI в. 1219)

После падения Кимакского ханства началась гегемония кыпчаков. Они окончательно вытесненили огузов из бассейна Сырдарьи и прикаспийских степей. Теперь степные просторы назывались «Дешт-и-Кыпчак» (Степь кыпчаков).

Слайд 26: Кыпчакское ханство (начало XI в. 1219)

Караханиды предпринимали военные походы в восточные пределы Кыпчакского ханства. На юге кыпчаки вели ожесточенную борьбу с Хорезмом за города в районе Сырдарьи. В 1133 году кыпчаки потерпели поражение от государства Хорезм, а в 1195 году хорезмийский правитель Мухаммед II захватил Сыгнак. Кыпчакское ханство просуществовало до завоевания его монгольскими правителями в начале XIII века.

Слайд 27: 2. Экономика тюркских государств

Типы скотоводства – кочевой, полукочевой, оседлый. Каган верховный собственник и распорядитель всех земель государства. На завоеванных территориях наместники кагана тудуны − контролировали сбор податей Важное место в хозяйстве занимало коневодство. Овцы в связи с тебеневкой.

Слайд 28: 2. Экономика тюркских государств

Существовали устойчивые маршруты круглогодичного кочевания. Пастбища: жайляу (летние), кыстау (зимние), коктеу (весенние), кузеу (осенние). Оседлые группы этих племен занимались земледелием. Сеяли, главным образом, просо.

Слайд 30: 2. Экономика тюркских государств

Структура городов была типична для восточных средневековых укрепленных центров – цитадель (хисар), шахристан (медина), рабад. Великий Шелковый путь (функционировал регулярно со II в. до н.э. до XV в. н.э.). Общая протяжённость – около 7 тыс. км. Важный торговый центр Тараз («город купцов») в Тюргешском каганате. Крупный торговый город Чуйской долины Суяб («в нем смешанно живут торговцы из разных стран, а половину жителей составляют купцы»).

Слайд 31: 3. Культурное наследие тюрков

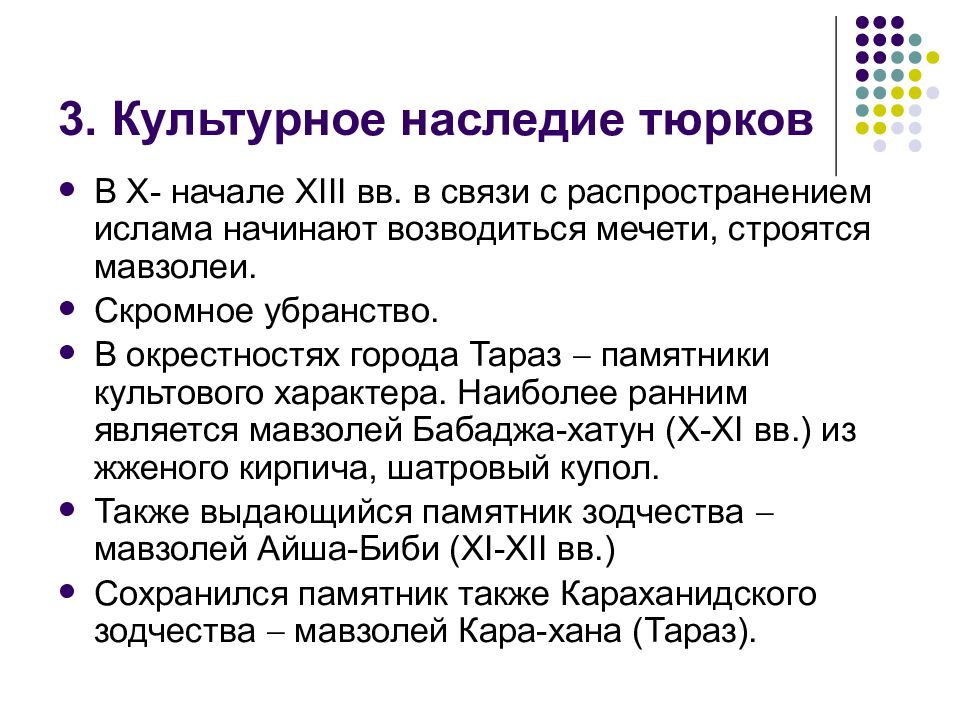

В X- начале XIII вв. в связи с распространением ислама начинают возводиться мечети, строятся мавзолеи. Скромное убранство. В окрестностях города Тараз памятники культового характера. Наиболее ранним является мавзолей Бабаджа-хатун (X-XI вв.) из жженого кирпича, шатровый купол. Также выдающийся памятник зодчества мавзолей Айша-Биби (XI-XII вв.) Сохранился памятник также Караханидского зодчества мавзолей Кара-хана (Тараз).

Слайд 33: 3. Культурное наследие тюрков

Монументальная каменная скульптура (традиции саков и сарматов). Контурный резной рисунок на плоскости камня. Реже объемные скульптуры. Называют их «каменные бабы» или «балбалы»: чаще изображен мужчина с усами и бородой, встречаются и женские фигурки.

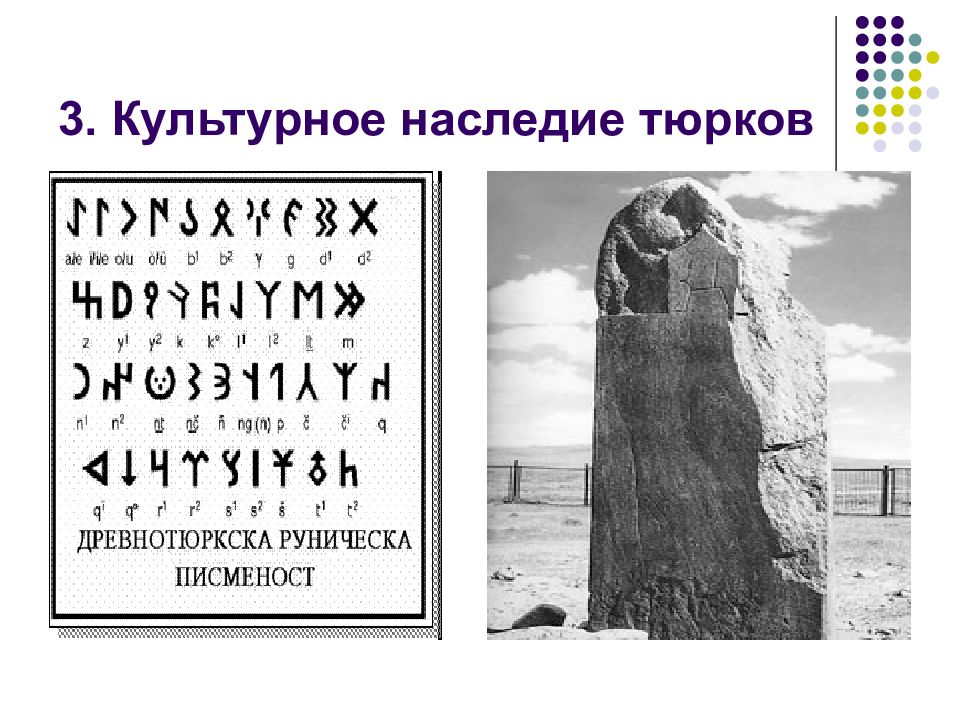

Слайд 35: 3. Культурное наследие тюрков

Наиболее древние памятники древнетюркской письменности стелы (каменные плиты), найденные в севере Монголии на реке Орхон. Сохранились крупнейшие из известных рунических текстов памятники в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина. Начиная с IX в. распространение получает арабский алфавит и письменность.

Слайд 37: 3. Культурное наследие тюрков

Один из широко распространенных мифов сказание о Коркуте − музыканте, композиторе, легендарном создателе кобыза, вступившем в борьбу со смертью.

Слайд 38: 3. Культурное наследие тюрков

Абу Наср аль-Фараби (870-950). На арабском языке писал выдающийся ученый Востока Абу Наср аль-Фараби. «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» (социально-утопическая концепция),

Слайд 39: 3. Культурное наследие тюрков

Юсуф Баласагунский (Баласагуни) (XI в.) Им написано одно из важнейших исторических и литературных произведений поэма «Кудатгу билиг» («Знание, приносящее счастье» или «Благодатное знание»)

Слайд 40: 3. Культурное наследие тюрков

Ходжа Ахмед Яссави (XII в.) выдающийся мыслитель и поэт. Жил в г. Яссы (Туркестан). Был проводником мусульманской религии в Казахстане. Яссави принадлежит сборник «Диван-и Хикмет» («Книга о премудрости») на тюркском языке.

Слайд 41: 3. Культурное наследие тюрков

Махмуд Кашгарский (Кашгари) (XI в.) – родом из Барсхана (города на берегу Иссык-Куля). В 1074 г. после многолетних путешествий составил «Диван лугат ат-тюрк» (Словарь тюркских наречий»).

Слайд 42: 3. Культурное наследие тюрков

Наряду с собственными верованиями среди населения в IX-XI вв. получили распространение зороастризм, буддизм, манихейство, христианство. В VIII-X вв. христиане обратили в христианство джабгу карлуков, была образована карлукская митрополия, в Таразе и Мерке действовали церкви. Конец IX-X вв. начало исламизации населения Казахстана. XI-XII вв. – ислам проник в широкие слои оседлого и кочевого населения.

Слайд 43: 3. Культурное наследие тюрков

В период раннего средневековья тюркоязычные жители являлись язычниками. Поклонялись Небу (Тенгри) и Земле-Воде (Йер-Су). Следующим по значению было женское божество Умай (покровительница очага и детей).