Первый слайд презентации

Валерий Сущенко Прекрасный город Санкт-Петербург гор. Санкт-Петербург 2022 год

Слайд 2

Автор этого издания имеет своей целью обогатить знания взрослых и детей, интересующихся историей прекрасного города Санкт-Петербурга. Автор фотографий Валерий Сущенко, историк. Сопровождающие тексты использованы из «Русской Википедии – свободной энциклопедии» и других популярных источников.

Слайд 4

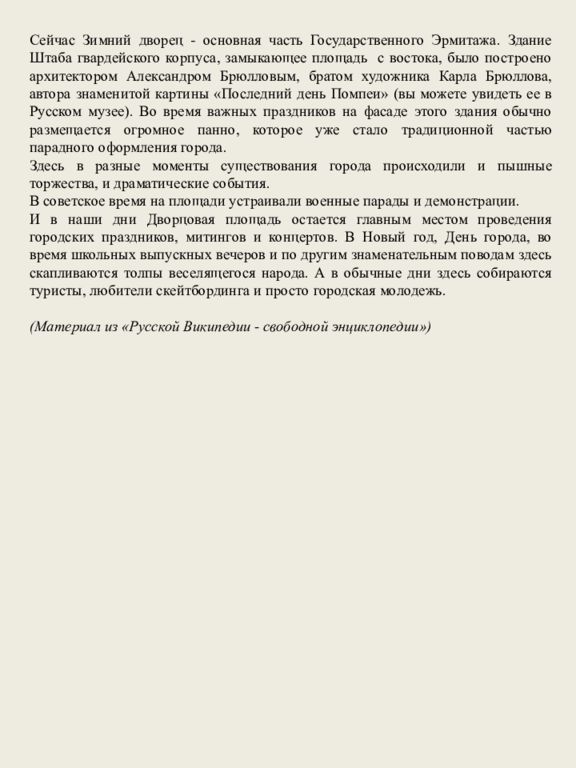

Дворцовая площадь Дворцовая площадь - одна из самых красивых площадей мира, уникальный архитектурный ансамбль и свидетель многих эпохальных событий в истории России. Эта огромная (около 60 тыс. кв. м) площадь - одна из главных достопримечательностей Петербурга, обязательно посещаемая всеми туристами. Дворцовая площадь ошеломляет людей, увидевших ее впервые, своим величием и строгим совершенством. Здесь как нигде в городе чувствуется дух имперского Санкт-Петербурга. В центре площади возвышается Александровская колонна, сооруженная по проекту архитектора Огюста Монферрана (француза, между прочим!) в честь победы России над Наполеоном. Колонна, вырубленная из гранитного монолита, держится на постаменте исключительно с помощью точного расчета и собственного огромного веса (около 600 т). Не случайно в первые годы после ее установки многие петербуржцы обходили колонну стороной - не ровен час, упадет.

Слайд 5

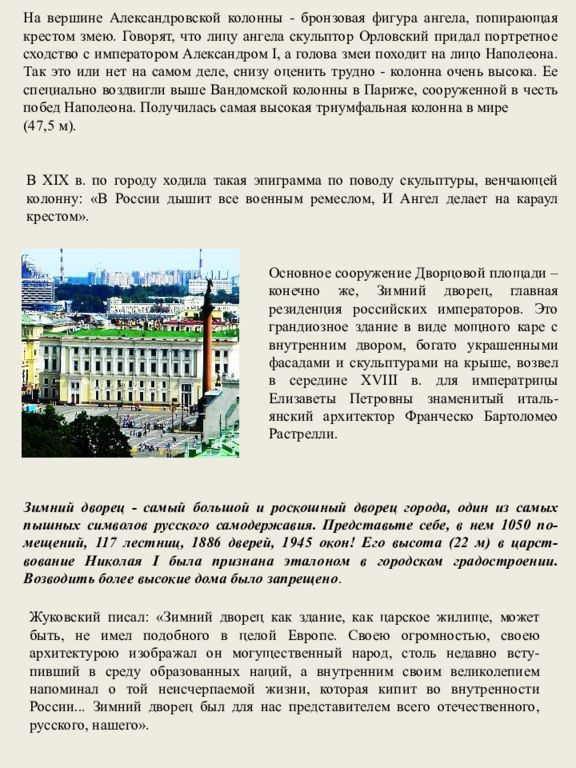

На вершине Александровской колонны - бронзовая фигура ангела, попирающая крестом змею. Говорят, что лицу ангела скульптор Орловский придал портретное сходство с императором Александром I, а голова змеи походит на лицо Наполеона. Так это или нет на самом деле, снизу оценить трудно - колонна очень высока. Ее специально воздвигли выше Вандомской колонны в Париже, сооруженной в честь побед Наполеона. Получилась самая высокая триумфальная колонна в мире (47,5 м). В XIX в. по городу ходила такая эпиграмма по поводу скульптуры, венчающей колонну: «В России дышит все военным ремеслом, И Ангел делает на караул крестом». Основное сооружение Дворцовой площади – конечно же, Зимний дворец, главная резиденция российских императоров. Это грандиозное здание в виде мощного каре с внутренним двором, богато украшенными фасадами и скульптурами на крыше, возвел в середине XVIII в. для императрицы Елизаветы Петровны знаменитый италь -янский архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец - самый большой и роскошный дворец города, один из самых пышных символов русского самодержавия. Представьте себе, в нем 1050 по-мещений, 117 лестниц, 1886 дверей, 1945 окон! Его высота (22 м) в царст-вование Николая I была признана эталоном в городском градостроении. Возводить более высокие дома было запрещено. Жуковский писал: «Зимний дворец как здание, как царское жилище, может быть, не имел подобного в целой Европе. Своею огромностью, своею архитектурою изображал он могущественный народ, столь недавно всту -пивший в среду образованных наций, а внутренним своим великолепием напоминал о той неисчерпаемой жизни, которая кипит во внутренности России... Зимний дворец был для нас представителем всего отечественного, русского, нашего».

Слайд 6

Сейчас Зимний дворец - основная часть Государственного Эрмитажа. Здание Штаба гвардейского корпуса, замыкающее площадь с востока, было построено архитектором Александром Брюлловым, братом художника Карла Брюллова, автора знаменитой картины «Последний день Помпеи» (вы можете увидеть ее в Русском музее). Во время важных праздников на фасаде этого здания обычно размещается огромное панно, которое уже стало традиционной частью парадного оформления города. Здесь в разные моменты существования города происходили и пышные торжества, и драматические события. В советское время на площади устраивали военные парады и демонстрации. И в наши дни Дворцовая площадь остается главным местом проведения городских праздников, митингов и концертов. В Новый год, День города, во время школьных выпускных вечеров и по другим знаменательным поводам здесь скапливаются толпы веселящегося народа. А в обычные дни здесь собираются туристы, любители скейтбординга и просто городская молодежь. (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 7

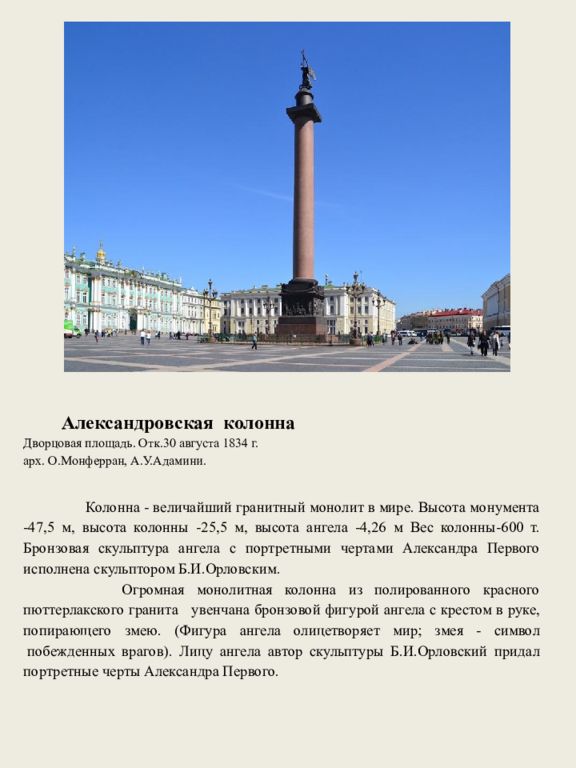

Александровская колонна Дворцовая площадь. Отк.30 августа 1834 г. арх. О.Монферран, А.У.Адамини. Колонна - величайший гранитный монолит в мире. Высота монумента -47,5 м, высота колонны -25,5 м, высота ангела -4,26 м Вес колонны-600 т. Бронзовая скульптура ангела с портретными чертами Александра Первого исполнена скульптором Б.И.Орловским. Огромная монолитная колонна из полированного красного пюттерлакского гранита увенчана бронзовой фигурой ангела с крестом в руке, попирающего змею. (Фигура ангела олицетворяет мир; змея - символ побежденных врагов). Лицу ангела автор скульптуры Б.И.Орловский придал портретные черты Александра Первого.

Слайд 8

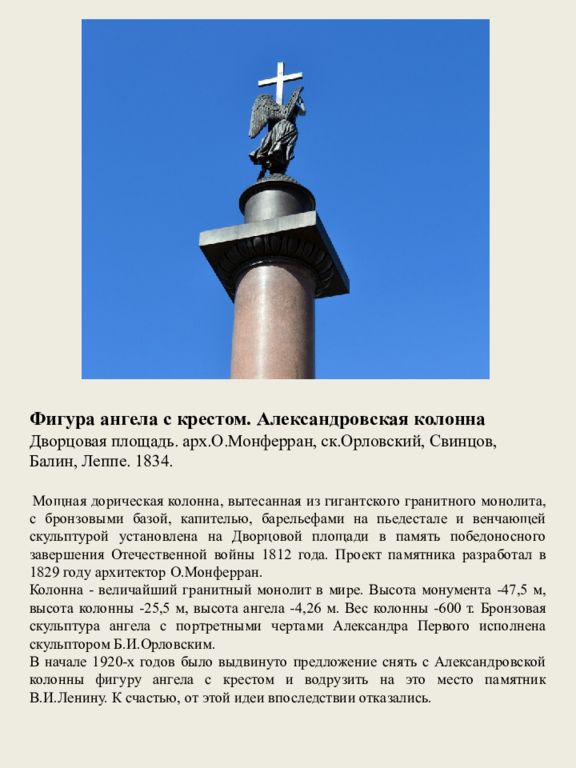

Фигура ангела с крестом. Александровская колонна Дворцовая площадь. арх.О.Монферран, ск.Орловский, Свинцов, Балин, Леппе. 1834. Мощная дорическая колонна, вытесанная из гигантского гранитного монолита, с бронзовыми базой, капителью, барельефами на пьедестале и венчающей скульптурой установлена на Дворцовой площади в память победоносного завершения Отечественной войны 1812 года. Проект памятника разработал в 1829 году архитектор О.Монферран. Колонна - величайший гранитный монолит в мире. Высота монумента -47,5 м, высота колонны -25,5 м, высота ангела -4,26 м. Вес колонны -600 т. Бронзовая скульптура ангела с портретными чертами Александра Первого исполнена скульптором Б.И.Орловским. В начале 1920-х годов было выдвинуто предложение снять с Александровской колонны фигуру ангела с крестом и водрузить на это место памятник В.И.Ленину. К счастью, от этой идеи впоследствии отказались.

Слайд 9

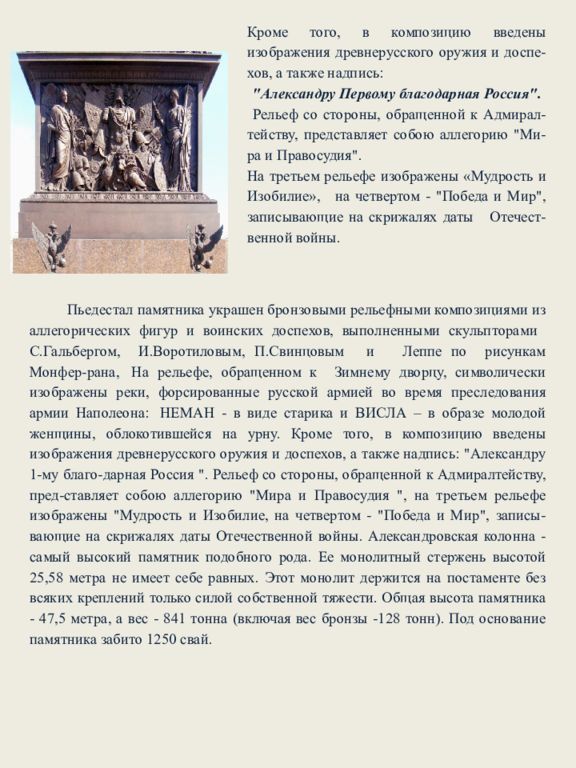

Кроме того, в композицию введены изображения древнерусского оружия и доспе-хов, а также надпись: "Александру Первому благодарная Россия". Рельеф со стороны, обращенной к Адмирал- тейству, представляет собою аллегорию "Ми- ра и Правосудия". На третьем рельефе изображены «Мудрость и Изобилие», на четвертом - "Победа и Мир", записывающие на скрижалях даты Отечест -венной войны. Пьедестал памятника украшен бронзовыми рельефными композициями из аллегорических фигур и воинских доспехов, выполненными скульпторами С.Гальбергом, И.Воротиловым, П.Свинцовым и Леппе по рисункам Монфер -рана, На рельефе, обращенном к Зимнему дворцу, символически изображены реки, форсированные русской армией во время преследования армии Наполеона: НЕМАН - в виде старика и ВИСЛА – в образе молодой женщины, облокотившейся на урну. Кроме того, в композицию введены изображения древнерусского оружия и доспехов, а также надпись: "Александру 1-му благо- дарная Россия ". Рельеф со стороны, обращенной к Адмиралтейству, пред- ставляет собою аллегорию "Мира и Правосудия ", на третьем рельефе изображены "Мудрость и Изобилие, на четвертом - "Победа и Мир", записы-вающие на скрижалях даты Отечественной войны. Александровская колонна - самый высокий памятник подобного рода. Ее монолитный стержень высотой 25,58 метра не имеет себе равных. Этот монолит держится на постаменте без всяких креплений только силой собственной тяжести. Общая высота памятника - 47,5 метра, а вес - 841 тонна (включая вес бронзы -128 тонн). Под основание памятника забито 1250 свай.

Слайд 10

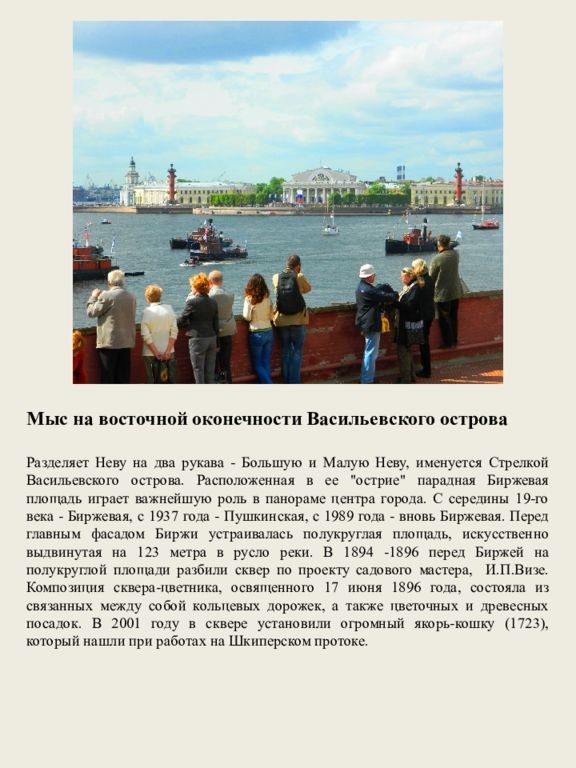

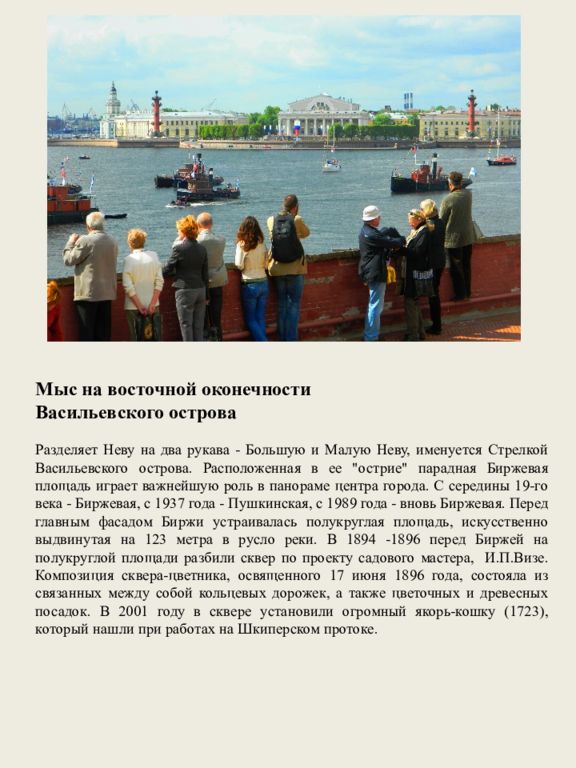

Мыс на восточной оконечности Васильевского острова Разделяет Неву на два рукава - Большую и Малую Неву, именуется Стрелкой Васильевского острова. Расположенная в ее "острие" парадная Биржевая площадь играет важнейшую роль в панораме центра города. С середины 19-го века - Биржевая, с 1937 года - Пушкинская, с 1989 года - вновь Биржевая. Перед главным фасадом Биржи устраивалась полукруглая площадь, искусственно выдвинутая на 123 метра в русло реки. В 1894 -1896 перед Биржей на полукруглой площади разбили сквер по проекту садового мастера, И.П.Визе. Композиция сквера-цветника, освященного 17 июня 1896 года, состояла из связанных между собой кольцевых дорожек, а также цветочных и древесных посадок. В 2001 году в сквере установили огромный якорь-кошку (1723), который нашли при работах на Шкиперском протоке.

Слайд 11

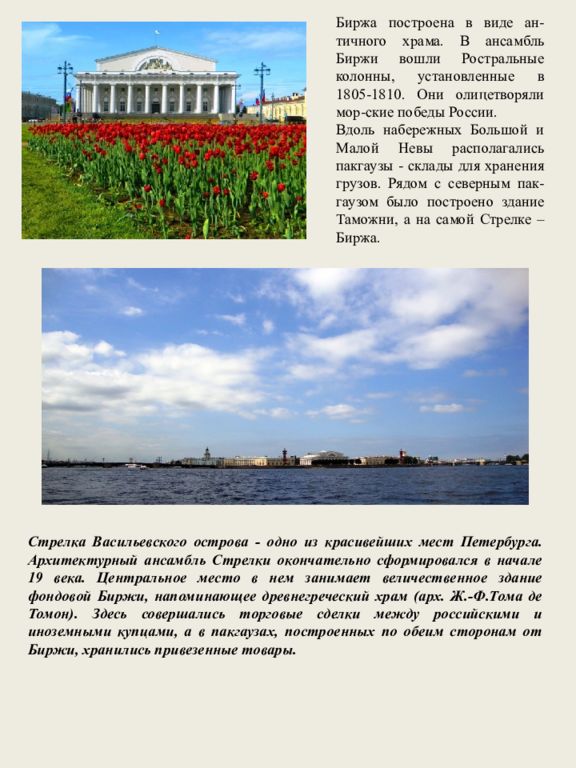

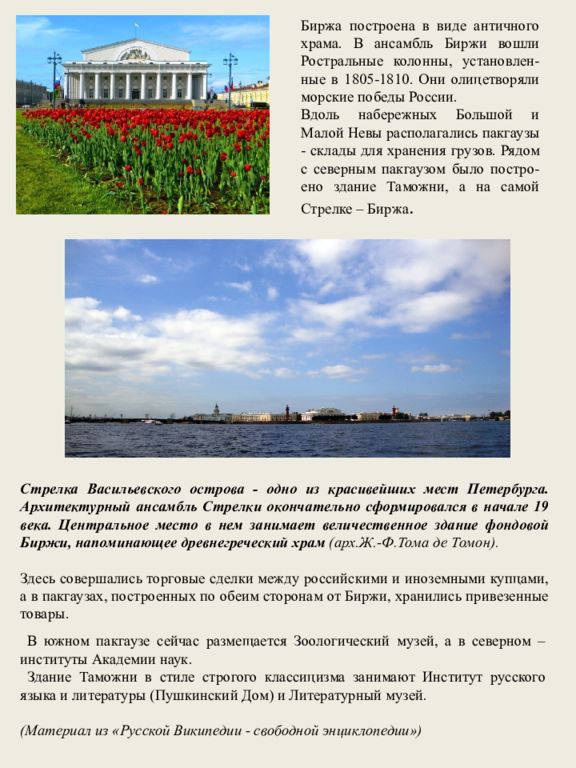

Биржа построена в виде ан- тичного храма. В ансамбль Биржи вошли Ростральные колонны, установленные в 1805-1810. Они олицетворяли мор- ские победы России. Вдоль набережных Большой и Малой Невы располагались пакгаузы - склады для хранения грузов. Рядом с северным пак- гаузом было построено здание Таможни, а на самой Стрелке – Биржа. Стрелка Васильевского острова - одно из красивейших мест Петербурга. Архитектурный ансамбль Стрелки окончательно сформировался в начале 19 века. Центральное место в нем занимает величественное здание фондовой Биржи, напоминающее древнегреческий храм (арх. Ж.- Ф.Тома де Томон ). Здесь совершались торговые сделки между российскими и иноземными купцами, а в пакгаузах, построенных по обеим сторонам от Биржи, хранились привезенные товары.

Слайд 12

В южном пакгаузе сейчас размещается Зоологический музей, а в северном – институты Академии наук. Здание Таможни в стиле строгого классицизма занимают Институт русского языка и литературы (Пушкинский Дом) и Литературный музей. (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 13

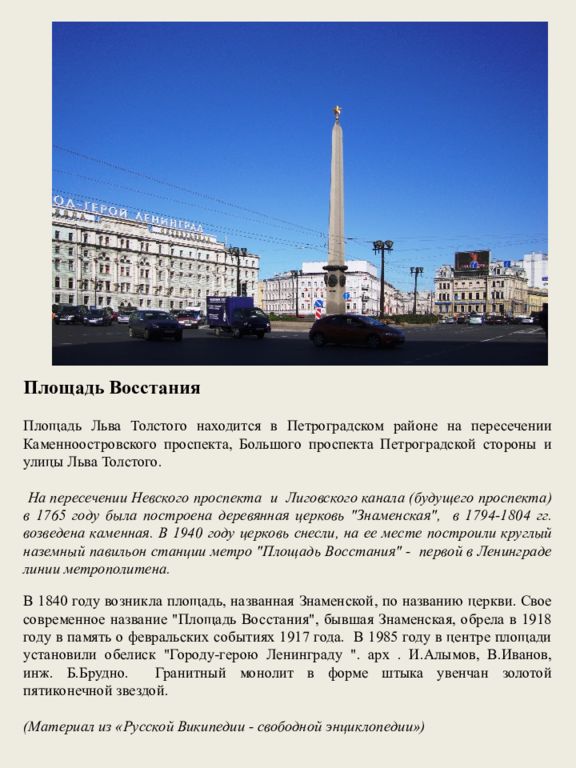

Площадь Восстания Площадь Льва Толстого находится в Петроградском районе на пересечении Каменноостровского проспекта, Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Льва Толстого. На пересечении Невского проспекта и Лиговского канала (будущего проспекта) в 1765 году была построена деревянная церковь "Знаменская", в 1794-1804 гг. возведена каменная. В 1940 году церковь снесли, на ее месте построили круглый наземный павильон станции метро "Площадь Восстания" - первой в Ленинграде линии метрополитена. В 1840 году возникла площадь, названная Знаменской, по названию церкви. Свое современное название "Площадь Восстания", бывшая Знаменская, обрела в 1918 году в память о февральских событиях 1917 года. В 1985 году в центре площади установили обелиск "Городу-герою Ленинграду ". арх. И.Алымов, В.Иванов, инж. Б.Брудно. Гранитный монолит в форме штыка увенчан золотой пятиконечной звездой. (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 14

Кованая ограда Михайловского сада От Михайловского сада храм Воскресения Христова отделяет редкой красоты кованая ограда, созданная по рисунку А.А.Парланда. Решетка состоит из кованых звеньев с крупным растительным орнаментом, откованным в стиле модерн в 1903-1907-х годах на заводе К.Виклера. Ограда закреплена на высоком гранитном цоколе с колонами, декорированными желтым кирпичом и увенчанными небольшими белыми конусными главками из известняка.

Слайд 15

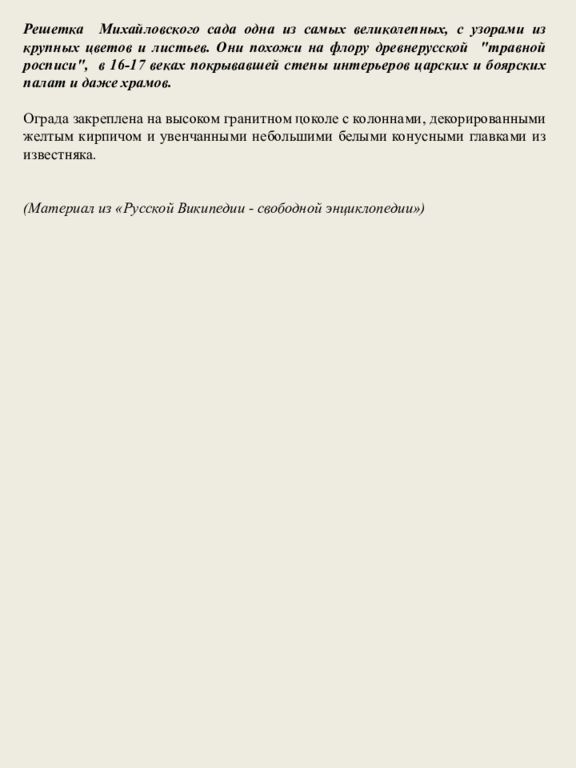

Решетка Михайловского сада одна из самых великолепных, с узорами из крупных цветов и листьев. Они похожи на флору древнерусской "травной росписи", в 16-17 веках покрывавшей стены интерьеров царских и боярских палат и даже храмов. Ограда закреплена на высоком гранитном цоколе с колоннами, декорированными желтым кирпичом и увенчанными небольшими белыми конусными главками из известняка. (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 16

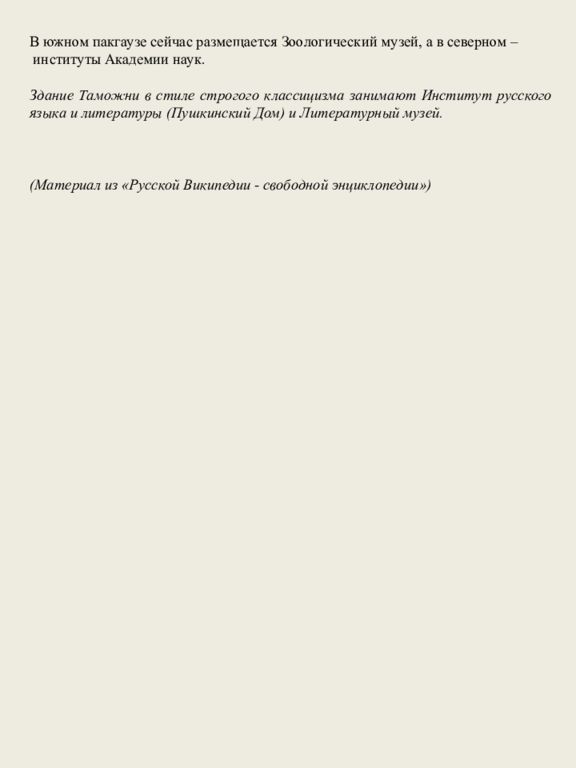

Мыс на восточной оконечности Васильевского острова Разделяет Неву на два рукава - Большую и Малую Неву, именуется Стрелкой Васильевского острова. Расположенная в ее "острие" парадная Биржевая площадь играет важнейшую роль в панораме центра города. С середины 19-го века - Биржевая, с 1937 года - Пушкинская, с 1989 года - вновь Биржевая. Перед главным фасадом Биржи устраивалась полукруглая площадь, искусственно выдвинутая на 123 метра в русло реки. В 1894 -1896 перед Биржей на полукруглой площади разбили сквер по проекту садового мастера, И.П.Визе. Композиция сквера-цветника, освященного 17 июня 1896 года, состояла из связанных между собой кольцевых дорожек, а также цветочных и древесных посадок. В 2001 году в сквере установили огромный якорь-кошку (1723), который нашли при работах на Шкиперском протоке.

Слайд 17

Биржа построена в виде античного храма. В ансамбль Биржи вошли Ростральные колонны, установлен- ные в 1805-1810. Они олицетворяли морские победы России. Вдоль набережных Большой и Малой Невы располагались пакгаузы - склады для хранения грузов. Рядом с северным пакгаузом было постро-ено здание Таможни, а на самой Стрелке – Биржа. Стрелка Васильевского острова - одно из красивейших мест Петербурга. Архитектурный ансамбль Стрелки окончательно сформировался в начале 19 века. Центральное место в нем занимает величественное здание фондовой Биржи, напоминающее древнегреческий храм (арх.Ж.- Ф.Тома де Томон ). Здесь совершались торговые сделки между российскими и иноземными купцами, а в пакгаузах, построенных по обеим сторонам от Биржи, хранились привезенные товары. В южном пакгаузе сейчас размещается Зоологический музей, а в северном – институты Академии наук. Здание Таможни в стиле строгого классицизма занимают Институт русского языка и литературы (Пушкинский Дом) и Литературный музей. (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 18

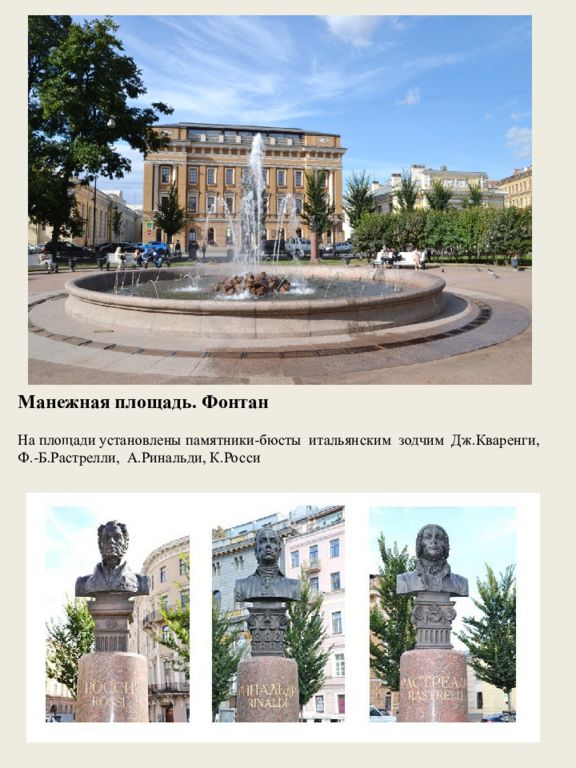

Манежная площадь. Фонтан На площади установлены памятники-бюсты итальянским зодчим Дж.Кваренги, Ф.- Б.Растрелли, А.Ринальди, К.Росси

Слайд 19

В центре площади бьет фонтан, вокруг него круглый сквер, обнесенный низкой металлической оградой. Основной повторяющийся мотив ограды - лавровый веночек с упрощенным изображением российской великокняжеской короны. С фонтаном не вяжется... Оказывается, на этом месте с 1914 по 1918 год стоял памятник великому князю Николаю Николаевичу Романову (старшему,1831-1891), имевшему самое непосредственное отношение к воинской славе. В русско-турецкой войне 1877-1878 годов он был главнокомандующим Дунайской армии и успешно сражался за освобождение Болгарии. Лавровые венки в ограде надолго пережили и его самого, и памятник. Сквер с оградой был устроен по проекту архитектора В.А.Кеннеля в 1877 году, а памятник поставлен уже после кончины Николая Николаевича, в 1914 году (12 января). Автор Пьетро Каннонико. (Источник: Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703-2007:. - СПб.)

Слайд 20

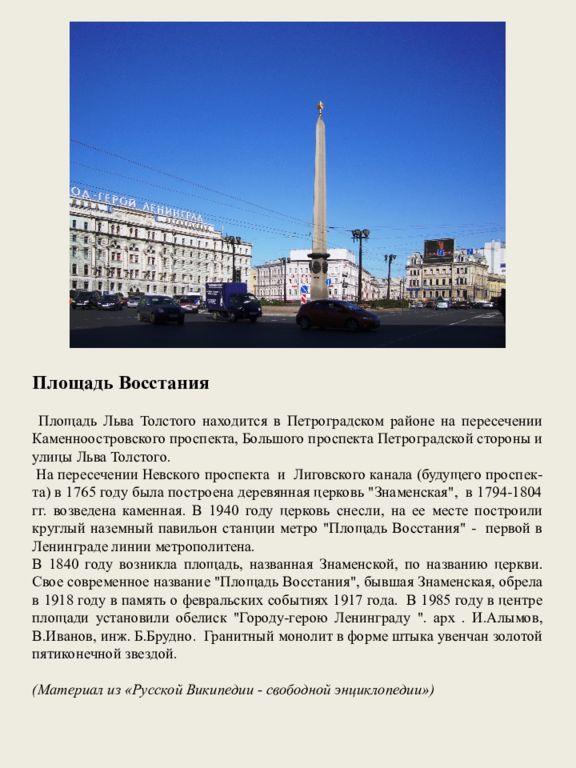

Площадь Восстания Площадь Льва Толстого находится в Петроградском районе на пересечении Каменноостровского проспекта, Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Льва Толстого. На пересечении Невского проспекта и Лиговского канала (будущего проспек -та) в 1765 году была построена деревянная церковь "Знаменская", в 1794-1804 гг. возведена каменная. В 1940 году церковь снесли, на ее месте построили круглый наземный павильон станции метро "Площадь Восстания" - первой в Ленинграде линии метрополитена. В 1840 году возникла площадь, названная Знаменской, по названию церкви. Свое современное название "Площадь Восстания", бывшая Знаменская, обрела в 1918 году в память о февральских событиях 1917 года. В 1985 году в центре площади установили обелиск "Городу-герою Ленинграду ". арх. И.Алымов, В.Иванов, инж. Б.Брудно. Гранитный монолит в форме штыка увенчан золотой пятиконечной звездой. (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 21

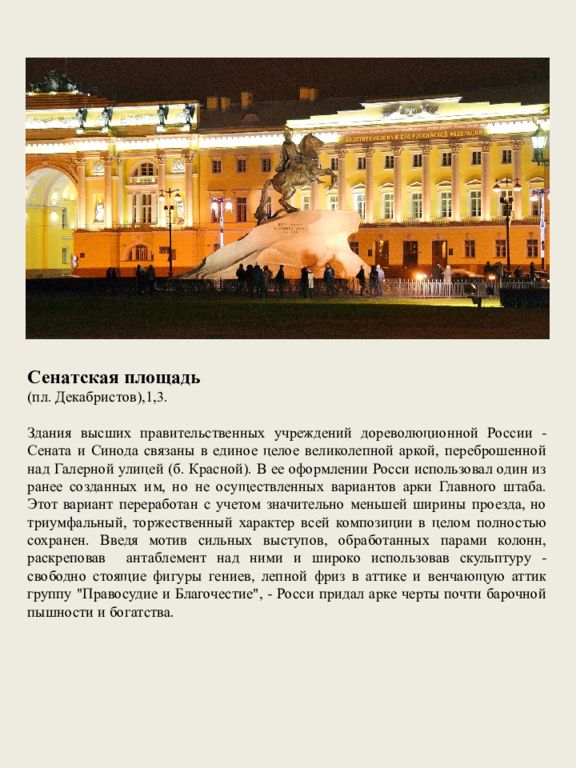

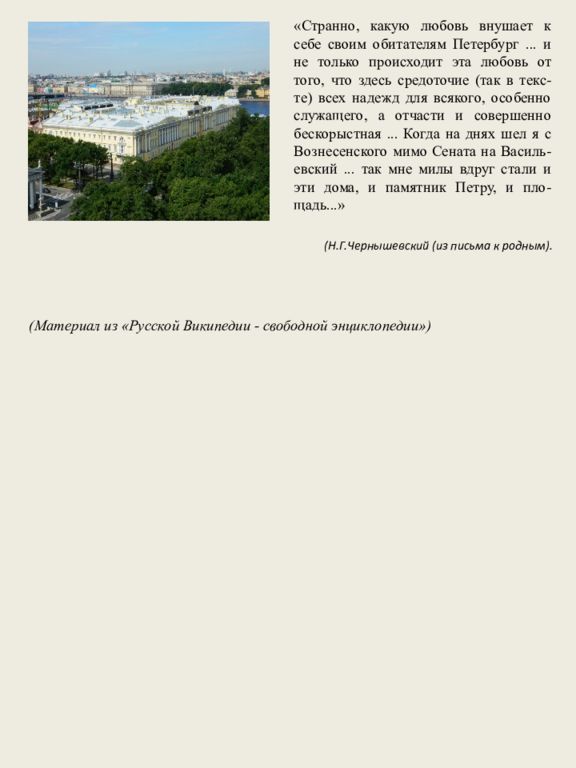

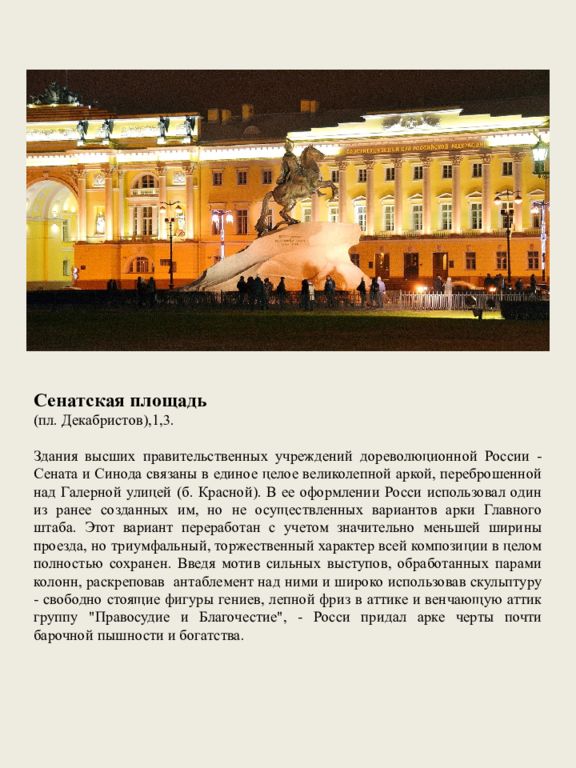

Сенатская площадь (пл. Декабристов),1,3. Здания высших правительственных учреждений дореволюционной России - Сената и Синода связаны в единое целое великолепной аркой, переброшенной над Галерной улицей (б. Красной). В ее оформлении Росси использовал один из ранее созданных им, но не осуществленных вариантов арки Главного штаба. Этот вариант переработан с учетом значительно меньшей ширины проезда, но триумфальный, торжественный характер всей композиции в целом полностью сохранен. Введя мотив сильных выступов, обработанных парами колонн, раскреповав антаблемент над ними и широко использовав скульптуру - свободно стоящие фигуры гениев, лепной фриз в аттике и венчающую аттик группу "Правосудие и Благочестие", - Росси придал арке черты почти барочной пышности и богатства.

Слайд 22

«Странно, какую любовь внушает к себе своим обитателям Петербург... и не только происходит эта любовь от того, что здесь средоточие (так в текс-те) всех надежд для всякого, особенно служащего, а отчасти и совершенно бескорыстная... Когда на днях шел я с Вознесенского мимо Сената на Василь- евский... так мне милы вдруг стали и эти дома, и памятник Петру, и пло-щадь...» ( Н.Г.Чернышевский (из письма к родным). (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 23

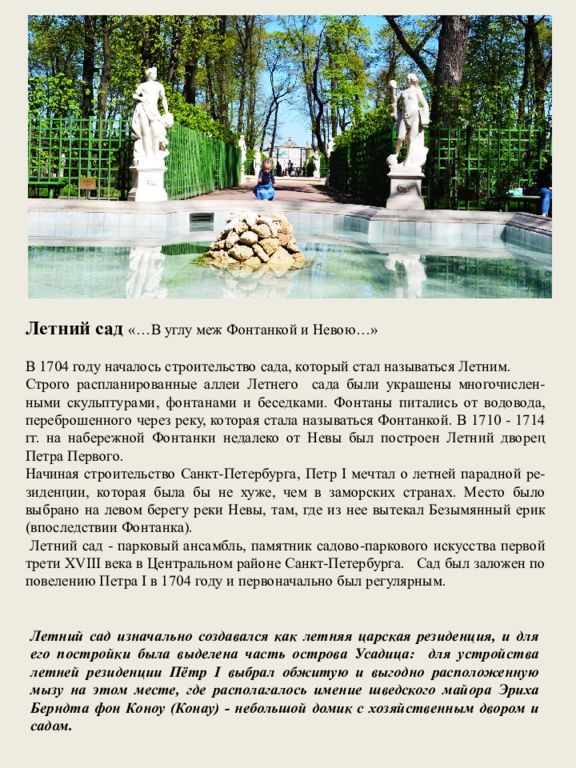

Летний сад «…В углу меж Фонтанкой и Невою …» В 1704 году началось строительство сада, который стал называться Летним. Строго распланированные аллеи Летнего сада были украшены многочислен- ными скульптурами, фонтанами и беседками. Фонтаны питались от водовода, переброшенного через реку, которая стала называться Фонтанкой. В 1710 - 1714 гг. на набережной Фонтанки недалеко от Невы был построен Летний дворец Петра Первого. Начиная строительство Санкт-Петербурга, Петр I мечтал о летней парадной ре- зиденции, которая была бы не хуже, чем в заморских странах. Место было выбрано на левом берегу реки Невы, там, где из нее вытекал Безымянный ерик (впоследствии Фонтанка). Летний сад - парковый ансамбль, памятник садово-паркового искусства первой трети ХVІІІ века в Центральном районе Санкт-Петербурга. Сад был заложен по повелению Петра I в 1704 году и первоначально был регулярным. Летний сад изначально создавался как летняя царская резиденция, и для его постройки была выделена часть острова Усадица : для устройства летней резиденции Пётр I выбрал обжитую и выгодно расположенную мызу на этом месте, где располагалось имение шведского майора Эриха Берндта фон Коноу ( Конау ) - небольшой домик с хозяйственным двором и садом.

Слайд 24

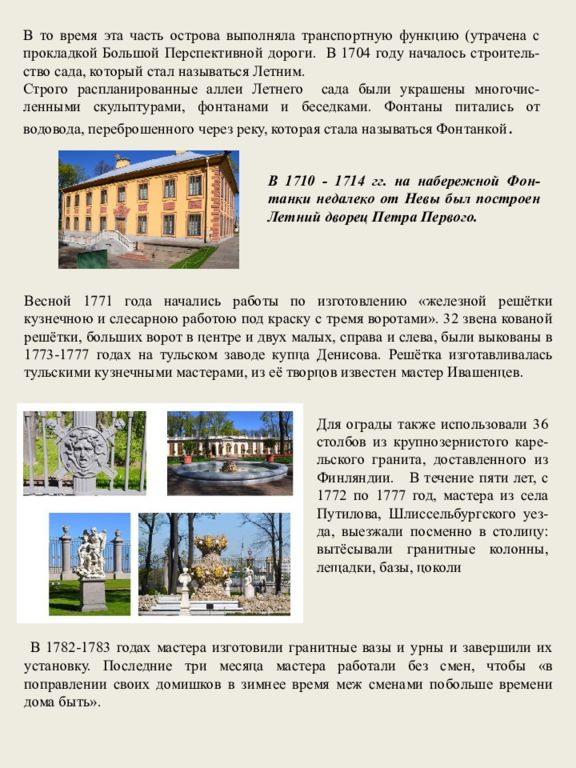

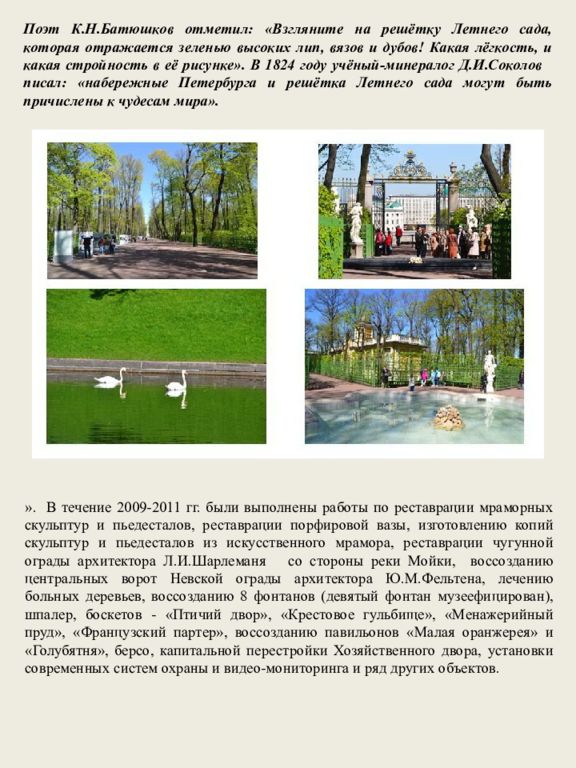

В то время эта часть острова выполняла транспортную функцию (утрачена с прокладкой Большой Перспективной дороги. В 1704 году началось строитель- ство сада, который стал называться Летним. Строго распланированные аллеи Летнего сада были украшены многочис -ленными скульптурами, фонтанами и беседками. Фонтаны питались от водовода, переброшенного через реку, которая стала называться Фонтанкой. В 1710 - 1714 гг. на набережной Фон-танки недалеко от Невы был построен Летний дворец Петра Первого. Весной 1771 года начались работы по изготовлению «железной решётки кузнечною и слесарною работою под краску с тремя воротами». 32 звена кованой решётки, больших ворот в центре и двух малых, справа и слева, были выкованы в 1773-1777 годах на тульском заводе купца Денисова. Решётка изготавливалась тульскими кузнечными мастерами, из её творцов известен мастер Ивашенцев. Для ограды также использовали 36 столбов из крупнозернистого каре- льского гранита, доставленного из Финляндии. В течение пяти лет, с 1772 по 1777 год, мастера из села Путилова, Шлиссельбургского уез -да, выезжали посменно в столицу: вытёсывали гранитные колонны, лещадки, базы, цоколи В 1782-1783 годах мастера изготовили гранитные вазы и урны и завершили их установку. Последние три месяца мастера работали без смен, чтобы «в поправлении своих домишков в зимнее время меж сменами побольше времени дома быть».

Слайд 25

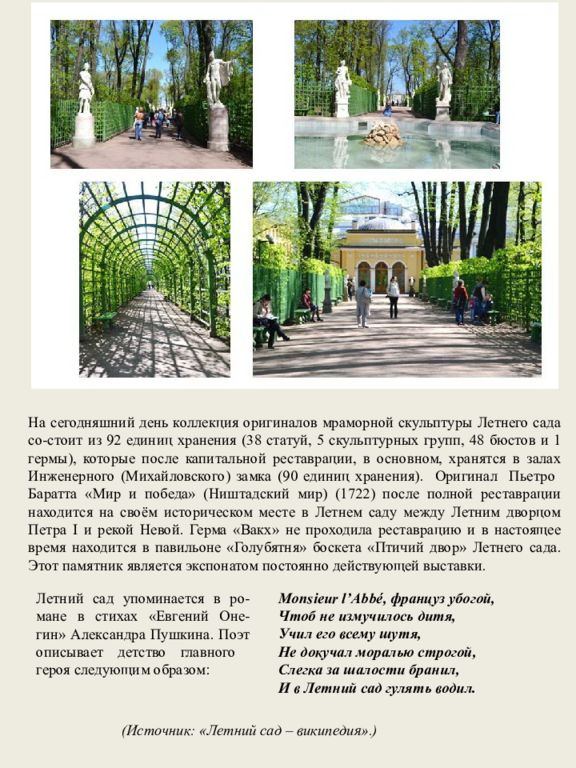

Поэт К.Н.Батюшков отметил: «Взгляните на решётку Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов! Какая лёгкость, и какая стройность в её рисунке». В 1824 году учёный-минералог Д.И.Соколов писал: «набережные Петербурга и решётка Летнего сада могут быть причислены к чудесам мира». ». В течение 2009-2011 гг. были выполнены работы по реставрации мраморных скульптур и пьедесталов, реставрации порфировой вазы, изготовлению копий скульптур и пьедесталов из искусственного мрамора, реставрации чугунной ограды архитектора Л.И.Шарлеманя со стороны реки Мойки, воссозданию центральных ворот Невской ограды архитектора Ю.М.Фельтена, лечению больных деревьев, воссозданию 8 фонтанов (девятый фонтан музеефицирован ), шпалер, боскетов - «Птичий двор», «Крестовое гульбище», « Менажерийный пруд», «Французский партер», воссозданию павильонов «Малая оранжерея» и «Голубятня», берсо, капитальной перестройки Хозяйственного двора, установки современных систем охраны и видео-мониторинга и ряд других объектов.

Слайд 26

На сегодняшний день коллекция оригиналов мраморной скульптуры Летнего сада со-стоит из 92 единиц хранения (38 статуй, 5 скульптурных групп, 48 бюстов и 1 гермы), которые после капитальной реставрации, в основном, хранятся в залах Инженерного (Михайловского) замка (90 единиц хранения). Оригинал Пьетро Баратта «Мир и победа» ( Ништадский мир) (1722) после полной реставрации находится на своём историческом месте в Летнем саду между Летним дворцом Петра I и рекой Невой. Герма «Вакх» не проходила реставрацию и в настоящее время находится в павильоне «Голубятня» боскета «Птичий двор» Летнего сада. Этот памятник является экспонатом постоянно действующей выставки. Летний сад упоминается в ро-мане в стихах «Евгений Оне-гин » Александра Пушкина. Поэт описывает детство главного героя следующим образом: Monsieur l’Abbé, француз убогой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя, Не докучал моралью строгой, Слегка за шалости бранил, И в Летний сад гулять водил. (Источник: «Летний сад – википедия».)

Слайд 27

Сенатская площадь (пл. Декабристов),1,3. Здания высших правительственных учреждений дореволюционной России - Сената и Синода связаны в единое целое великолепной аркой, переброшенной над Галерной улицей (б. Красной). В ее оформлении Росси использовал один из ранее созданных им, но не осуществленных вариантов арки Главного штаба. Этот вариант переработан с учетом значительно меньшей ширины проезда, но триумфальный, торжественный характер всей композиции в целом полностью сохранен. Введя мотив сильных выступов, обработанных парами колонн, раскреповав антаблемент над ними и широко использовав скульптуру - свободно стоящие фигуры гениев, лепной фриз в аттике и венчающую аттик группу "Правосудие и Благочестие", - Росси придал арке черты почти барочной пышности и богатства.

Слайд 28

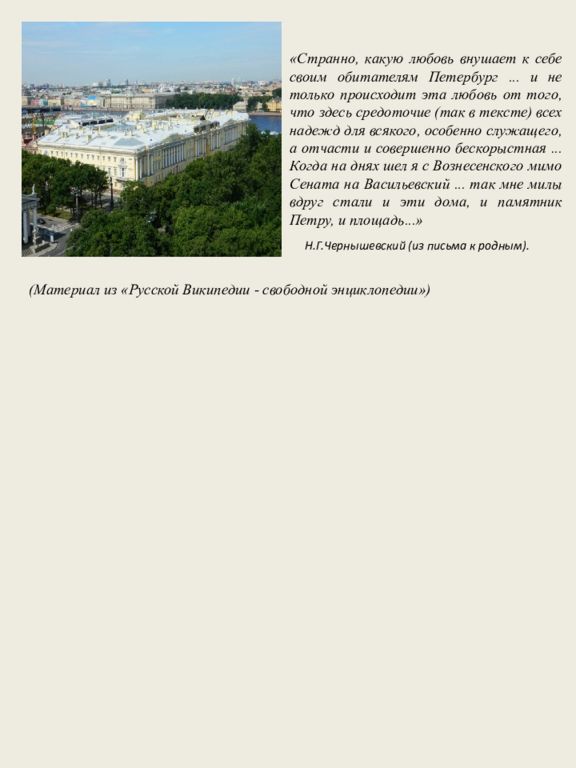

«Странно, какую любовь внушает к себе своим обитателям Петербург... и не только происходит эта любовь от того, что здесь средоточие (так в тексте) всех надежд для всякого, особенно служащего, а отчасти и совершенно бескорыстная... Когда на днях шел я с Вознесенского мимо Сената на Васильевский... так мне милы вдруг стали и эти дома, и памятник Петру, и площадь...» Н.Г.Чернышевский (из письма к родным). (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 29

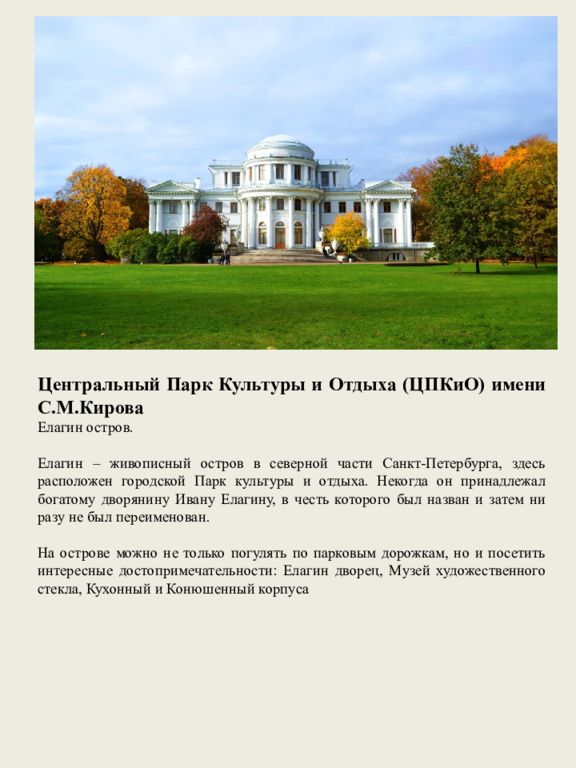

Центральный Парк Культуры и Отдыха (ЦПКиО) имени С.М.Кирова Елагин остров. Елагин – живописный остров в северной части Санкт-Петербурга, здесь расположен городской Парк культуры и отдыха. Некогда он принадлежал богатому дворянину Ивану Елагину, в честь которого был назван и затем ни разу не был переименован. На острове можно не только погулять по парковым дорожкам, но и посетить интересные достопримечательности: Елагин дворец, Музей художественного стекла, Кухонный и Конюшенный корпуса

Слайд 30

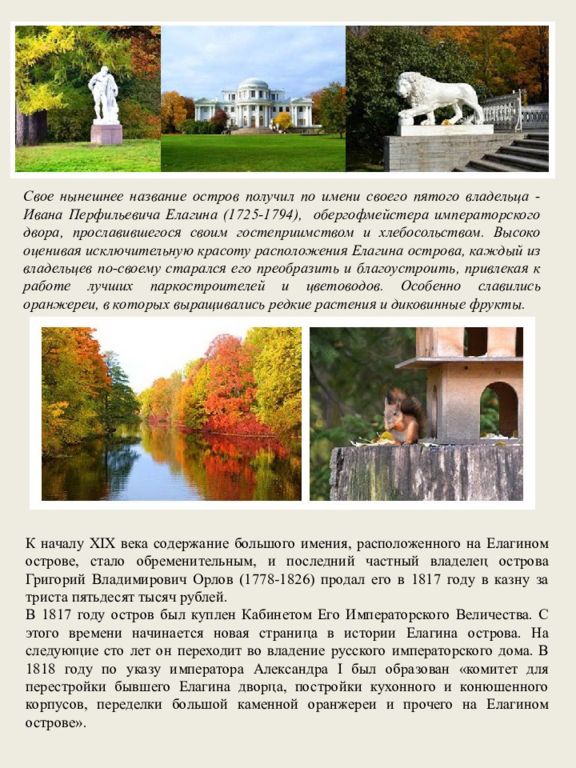

Свое нынешнее название остров получил по имени своего пятого владельца - Ивана Перфильевича Елагина (1725-1794), обергофмейстера императорского двора, прославившегося своим гостеприимством и хлебосольством. Высоко оценивая исключительную красоту расположения Елагина острова, каждый из владельцев по-своему старался его преобразить и благоустроить, привлекая к работе лучших паркостроителей и цветоводов. Особенно славились оранжереи, в которых выращивались редкие растения и диковинные фрукты. К началу XIX века содержание большого имения, расположенного на Елагином острове, стало обременительным, и последний частный владелец острова Григорий Владимирович Орлов (1778-1826) продал его в 1817 году в казну за триста пятьдесят тысяч рублей. В 1817 году остров был куплен Кабинетом Его Императорского Величества. С этого времени начинается новая страница в истории Елагина острова. На следующие сто лет он переходит во владение русского императорского дома. В 1818 году по указу императора Александра I был образован «комитет для перестройки бывшего Елагина дворца, постройки кухонного и конюшенного корпусов, переделки большой каменной оранжереи и прочего на Елагином острове».

Слайд 31

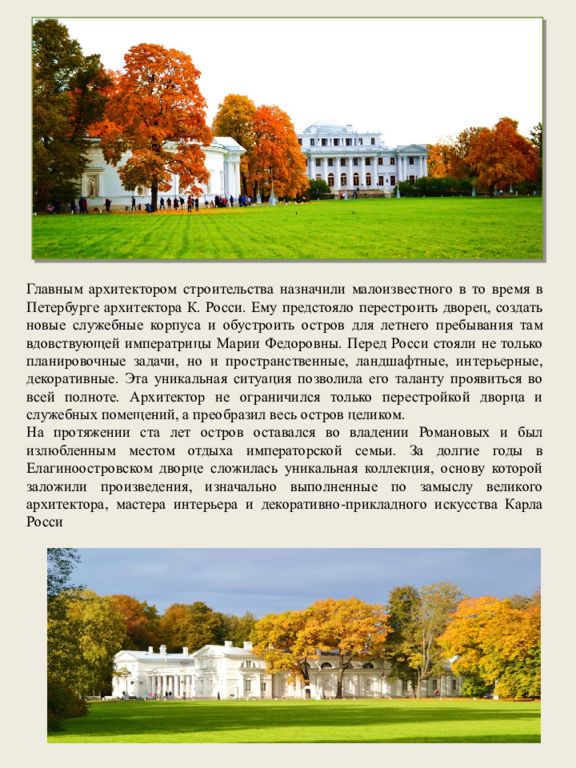

Главным архитектором строительства назначили малоизвестного в то время в Петербурге архитектора К. Росси. Ему предстояло перестроить дворец, создать новые служебные корпуса и обустроить остров для летнего пребывания там вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Перед Росси стояли не только планировочные задачи, но и пространственные, ландшафтные, интерьерные, декоративные. Эта уникальная ситуация позволила его таланту проявиться во всей полноте. Архитектор не ограничился только перестройкой дворца и служебных помещений, а преобразил весь остров целиком. На протяжении ста лет остров оставался во владении Романовых и был излюбленным местом отдыха императорской семьи. За долгие годы в Елагиноостровском дворце сложилась уникальная коллекция, основу которой заложили произведения, изначально выполненные по замыслу великого архитектора, мастера интерьера и декоративно-прикладного искусства Карла Росси

Слайд 32

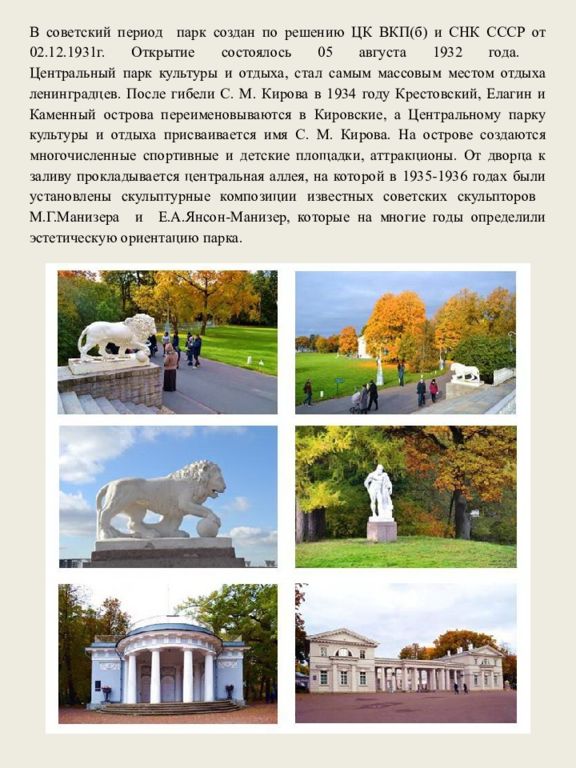

В советский период парк создан по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 02.12.1931г. Открытие состоялось 05 августа 1932 года. Центральный парк культуры и отдыха, стал самым массовым местом отдыха ленинградцев. После гибели С. М. Кирова в 1934 году Крестовский, Елагин и Каменный острова переименовываются в Кировские, а Центральному парку культуры и отдыха присваивается имя С. М. Кирова. На острове создаются многочисленные спортивные и детские площадки, аттракционы. От дворца к заливу прокладывается центральная аллея, на которой в 1935-1936 годах были установлены скульптурные композиции известных советских скульпторов М.Г.Манизера и Е.А.Янсон-Манизер, которые на многие годы определили эстетическую ориентацию парка.

Слайд 33

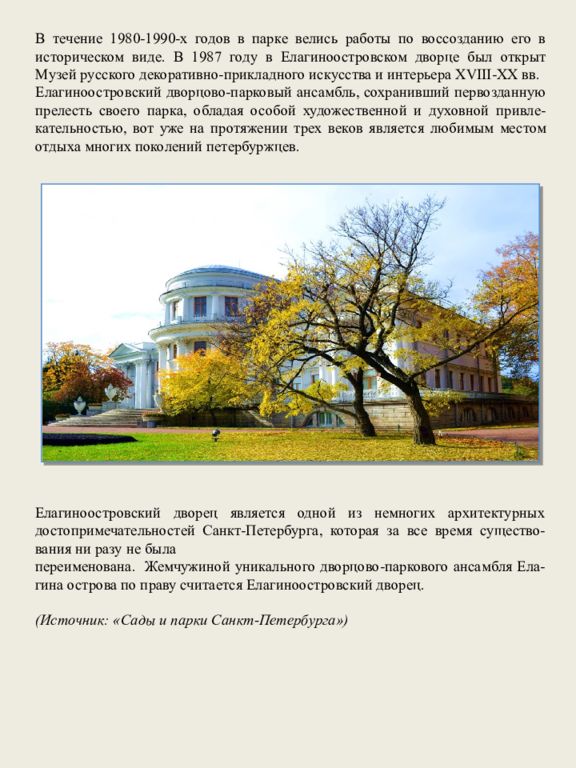

В течение 1980-1990-х годов в парке велись работы по воссозданию его в историческом виде. В 1987 году в Елагиноостровском дворце был открыт Музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII-XX вв. Елагиноостровский дворцово-парковый ансамбль, сохранивший первозданную прелесть своего парка, обладая особой художественной и духовной привле-кательностью, вот уже на протяжении трех веков является любимым местом отдыха многих поколений петербуржцев. Елагиноостровский дворец является одной из немногих архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, которая за все время существо- вания ни разу не была переименована. Жемчужиной уникального дворцово-паркового ансамбля Ела- гина острова по праву считается Елагиноостровский дворец. (Источник: «Сады и парки Санкт-Петербурга»)

Слайд 34

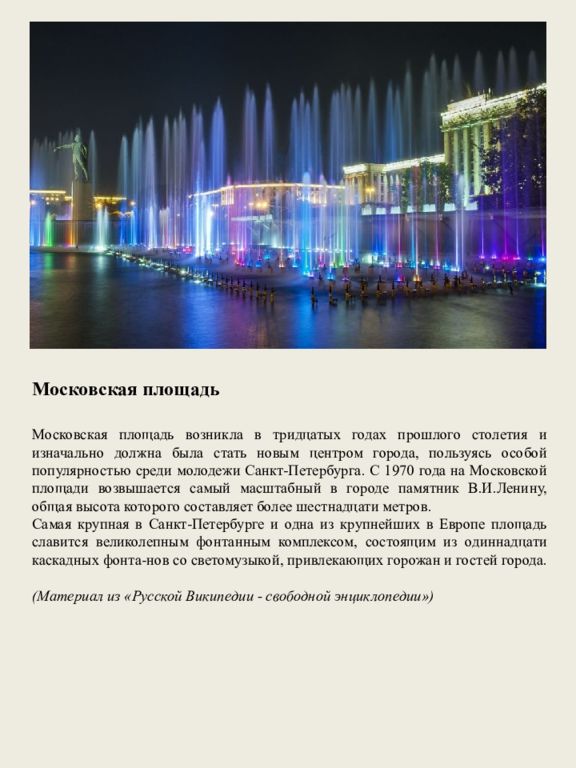

Московская площадь Московская площадь возникла в тридцатых годах прошлого столетия и изначально должна была стать новым центром города, пользуясь особой популярностью среди молодежи Санкт-Петербурга. С 1970 года на Московской площади возвышается самый масштабный в городе памятник В.И.Ленину, общая высота которого составляет более шестнадцати метров. Самая крупная в Санкт-Петербурге и одна из крупнейших в Европе площадь славится великолепным фонтанным комплексом, состоящим из одиннадцати каскадных фонта-нов со светомузыкой, привлекающих горожан и гостей города. (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 35

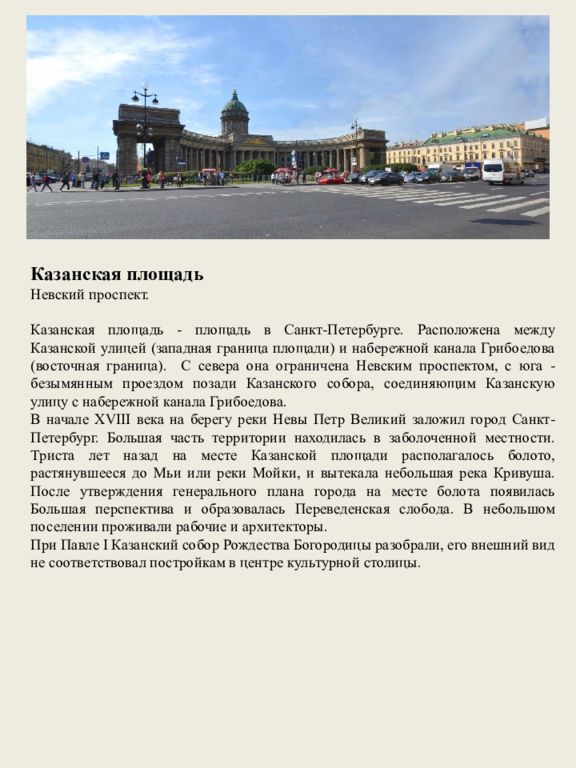

Казанская площадь Невский проспект. Казанская площадь - площадь в Санкт-Петербурге. Расположена между Казанской улицей (западная граница площади) и набережной канала Грибоедова (восточная граница). С севера она ограничена Невским проспектом, с юга - безымянным проездом позади Казанского собора, соединяющим Казанскую улицу с набережной канала Грибоедова. В начале XVIII века на берегу реки Невы Петр Великий заложил город Санкт-Петербург. Большая часть территории находилась в заболоченной местности. Триста лет назад на месте Казанской площади располагалось болото, растянувшееся до Мьи или реки Мойки, и вытекала небольшая река Кривуша. После утверждения генерального плана города на месте болота появилась Большая перспектива и образовалась Переведенская слобода. В небольшом поселении проживали рабочие и архитекторы. При Павле I Казанский собор Рождества Богородицы разобрали, его внешний вид не соответствовал постройкам в центре культурной столицы.

Слайд 36

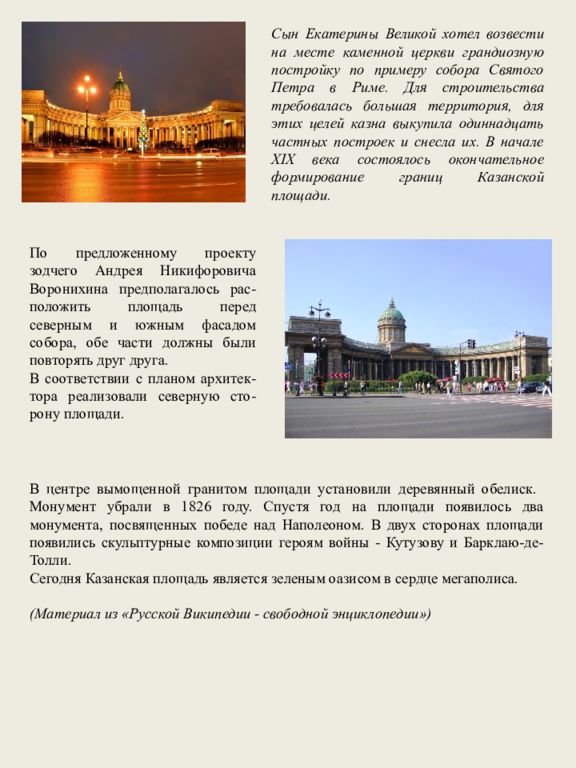

Сын Екатерины Великой хотел возвести на месте каменной церкви грандиозную постройку по примеру собора Святого Петра в Риме. Для строительства требовалась большая территория, для этих целей казна выкупила одиннадцать частных построек и снесла их. В начале XIX века состоялось окончательное формирование границ Казанской площади. По предложенному проекту зодчего Андрея Никифоровича Воронихина предполагалось рас-положить площадь перед северным и южным фасадом собора, обе части должны были повторять друг друга. В соответствии с планом архитек -тора реализовали северную сто- рону площади. В центре вымощенной гранитом площади установили деревянный обелиск. Монумент убрали в 1826 году. Спустя год на площади появилось два монумента, посвященных победе над Наполеоном. В двух сторонах площади появились скульптурные композиции героям войны - Кутузову и Барклаю-де-Толли. Сегодня Казанская площадь является зеленым оазисом в сердце мегаполиса. (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии»)

Слайд 37

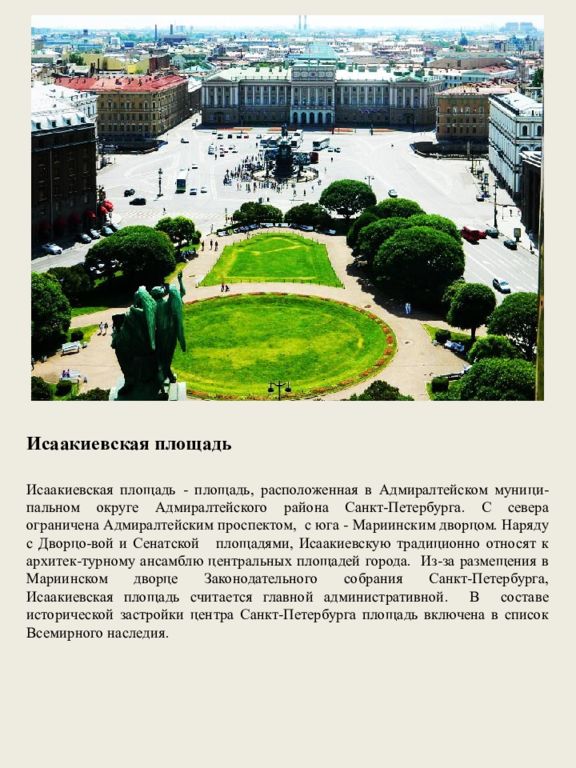

Исаакиевская площадь Исаакиевская площадь - площадь, расположенная в Адмиралтейском муници-пальном округе Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. С севера ограничена Адмиралтейским проспектом, с юга - Мариинским дворцом. Наряду с Дворцо -вой и Сенатской площадями, Исаакиевскую традиционно относят к архитек-турному ансамблю центральных площадей города. Из-за размещения в Мариинском дворце Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Исаакиевская площадь считается главной административной. В составе исторической застройки центра Санкт-Петербурга площадь включена в список Всемирного наследия.

Слайд 38

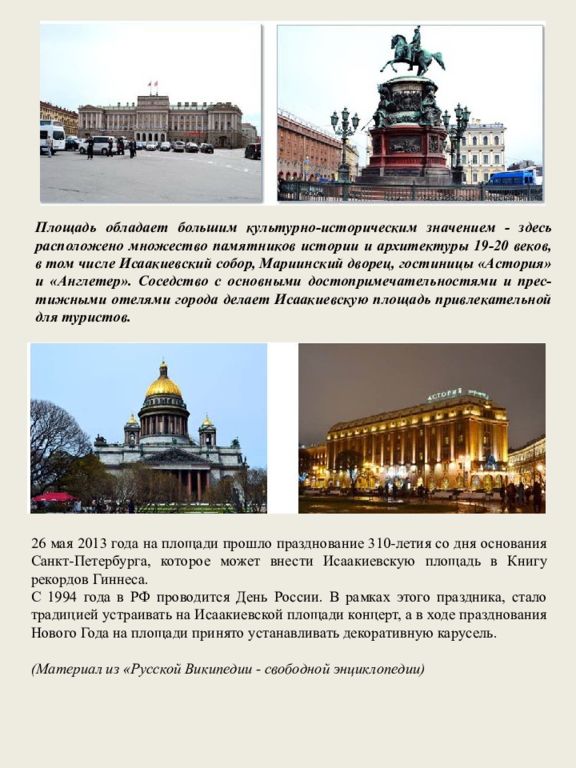

Площадь обладает большим культурно-историческим значением - здесь расположено множество памятников истории и архитектуры 19-20 веков, в том числе Исаакиевский собор, Мариинский дворец, гостиницы « Астория » и « Англетер ». Соседство с основными достопримечательностями и прес-тижными отелями города делает Исаакиевскую площадь привлекательной для туристов. 26 мая 2013 года на площади прошло празднование 310-летия со дня основания Санкт-Петербурга, которое может внести Исаакиевскую площадь в Книгу рекордов Гиннеса. С 1994 года в РФ проводится День России. В рамках этого праздника, стало традицией устраивать на Исаакиевской площади концерт, а в ходе празднования Нового Года на площади принято устанавливать декоративную карусель. (Материал из «Русской Википедии - свободной энциклопедии)

Слайд 39

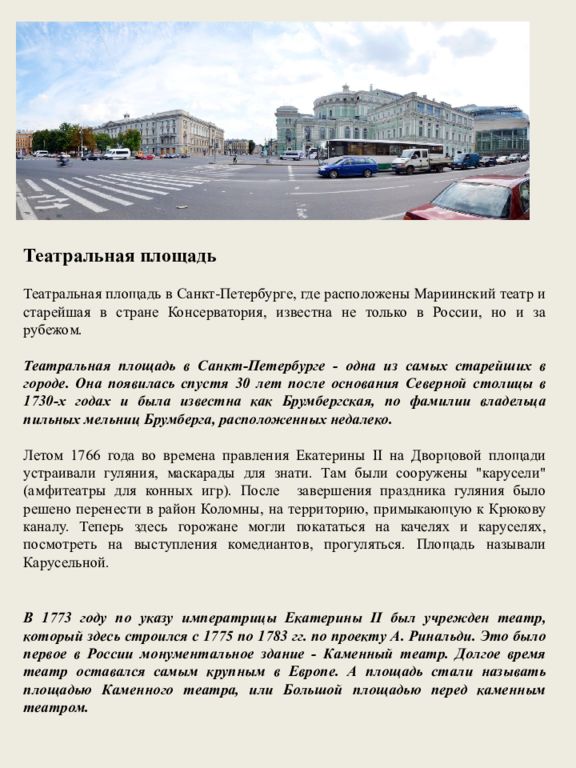

Театральная площадь Театральная площадь в Санкт-Петербурге, где расположены Мариинский театр и старейшая в стране Консерватория, известна не только в России, но и за рубежом. Театральная площадь в Санкт-Петербурге - одна из самых старейших в городе. Она появилась спустя 30 лет после основания Северной столицы в 1730-х годах и была известна как Брумбергская, по фамилии владельца пильных мельниц Брумберга, расположенных недалеко. Летом 1766 года во времена правления Екатерины II на Дворцовой площади устраивали гуляния, маскарады для знати. Там были сооружены "карусели" (амфитеатры для конных игр). После завершения праздника гуляния было решено перенести в район Коломны, на территорию, примыкающую к Крюкову каналу. Теперь здесь горожане могли покататься на качелях и каруселях, посмотреть на выступления комедиантов, прогуляться. Площадь называли Карусельной. В 1773 году по указу императрицы Екатерины II был учрежден театр, который здесь строился с 1775 по 1783 гг. по проекту А. Ринальди. Это было первое в России монументальное здание - Каменный театр. Долгое время театр оставался самым крупным в Европе. А площадь стали называть площадью Каменного театра, или Большой площадью перед каменным театром.

Слайд 40

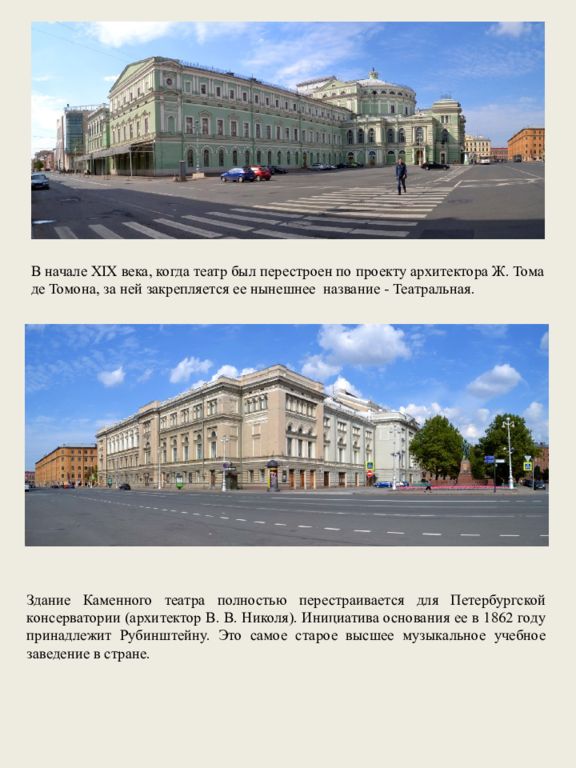

В начале XIX века, когда театр был перестроен по проекту архитектора Ж. Тома де Томона, за ней закрепляется ее нынешнее название - Театральная. Здание Каменного театра полностью перестраивается для Петербургской консерватории (архитектор В. В. Николя). Инициатива основания ее в 1862 году принадлежит Рубинштейну. Это самое старое высшее музыкальное учебное заведение в стране.

Слайд 41

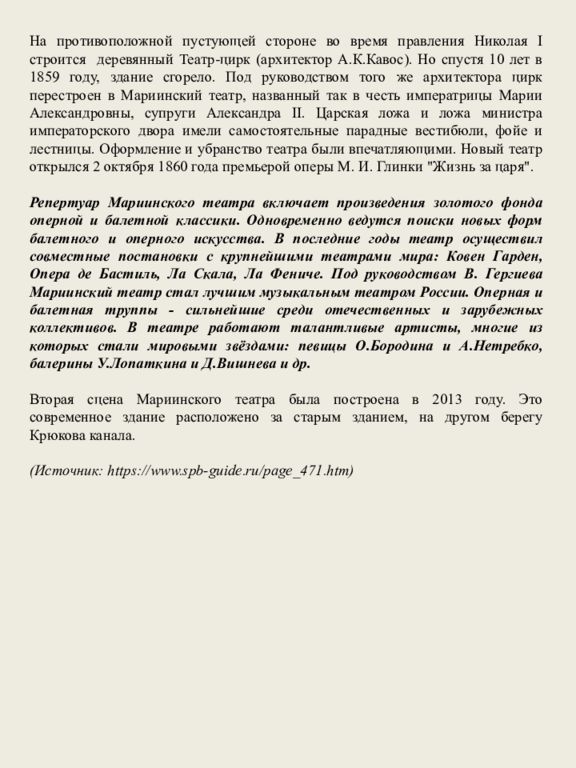

На противоположной пустующей стороне во время правления Николая I строится деревянный Театр-цирк (архитектор А.К.Кавос ). Но спустя 10 лет в 1859 году, здание сгорело. Под руководством того же архитектора цирк перестроен в Мариинский театр, названный так в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Царская ложа и ложа министра императорского двора имели самостоятельные парадные вестибюли, фойе и лестницы. Оформление и убранство театра были впечатляющими. Новый театр открылся 2 октября 1860 года премьерой оперы М. И. Глинки "Жизнь за царя". Репертуар Мариинского театра включает произведения золотого фонда оперной и балетной классики. Одновременно ведутся поиски новых форм балетного и оперного искусства. В последние годы театр осуществил совместные постановки с крупнейшими театрами мира: Ковен Гарден, Опера де Бастиль, Ла Скала, Ла Фениче. Под руководством В. Гергиева Мариинский театр стал лучшим музыкальным театром России. Оперная и балетная труппы - сильнейшие среди отечественных и зарубежных коллективов. В театре работают талантливые артисты, многие из которых стали мировыми звёздами: певицы О.Бородина и А.Нетребко, балерины У.Лопаткина и Д.Вишнева и др. Вторая сцена Мариинского театра была построена в 2013 году. Это современное здание расположено за старым зданием, на другом берегу Крюкова канала. (Источник: https://www.spb-guide.ru/page_471.htm)

Слайд 42

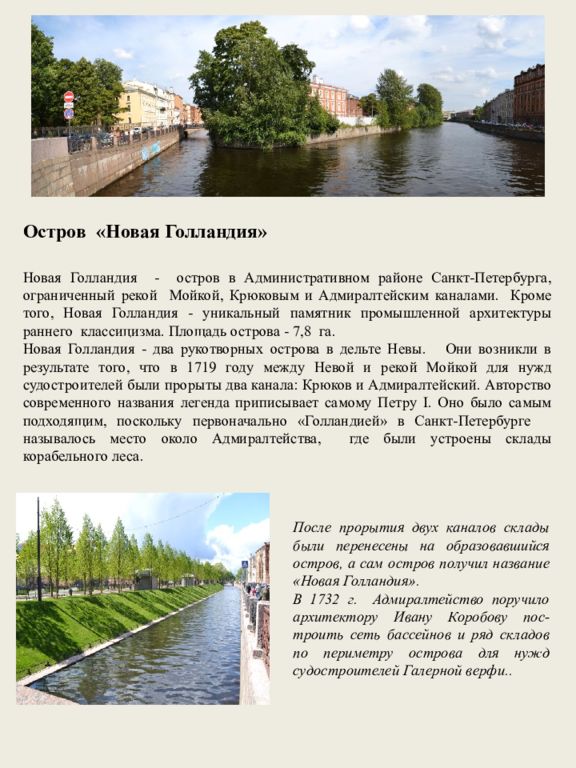

Остров «Новая Голландия» Новая Голландия - остров в Административном районе Санкт-Петербурга, ограниченный рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Кроме того, Новая Голландия - уникальный памятник промышленной архитектуры раннего классицизма. Площадь острова - 7,8 га. Новая Голландия - два рукотворных острова в дельте Невы. Они возникли в результате того, что в 1719 году между Невой и рекой Мойкой для нужд судостроителей были прорыты два канала: Крюков и Адмиралтейский. Авторство современного названия легенда приписывает самому Петру І. Оно было самым подходящим, поскольку первоначально «Голландией» в Санкт-Петербурге называлось место около Адмиралтейства, где были устроены склады корабельного леса. После прорытия двух каналов склады были перенесены на образовавшийся остров, а сам остров получил название «Новая Голландия». В 1732 г. Адмиралтейство поручило архитектору Ивану Коробову пос -троить сеть бассейнов и ряд складов по периметру острова для нужд судостроителей Галерной верфи..

Слайд 43

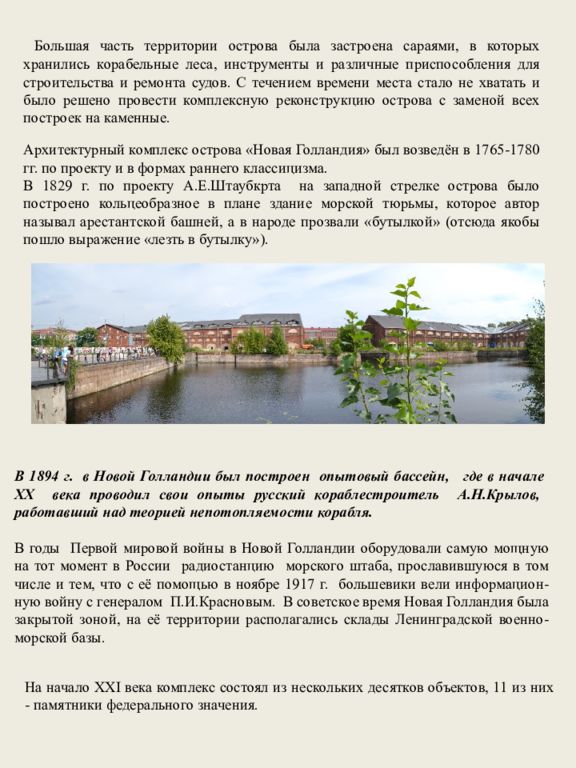

Большая часть территории острова была застроена сараями, в которых хранились корабельные леса, инструменты и различные приспособления для строительства и ремонта судов. С течением времени места стало не хватать и было решено провести комплексную реконструкцию острова с заменой всех построек на каменные. Архитектурный комплекс острова «Новая Голландия» был возведён в 1765-1780 гг. по проекту и в формах раннего классицизма. В 1829 г. по проекту А.Е.Штаубкрта на западной стрелке острова было построено кольцеобразное в плане здание морской тюрьмы, которое автор называл арестантской башней, а в народе прозвали «бутылкой» (отсюда якобы пошло выражение «лезть в бутылку»). В 1894 г. в Новой Голландии был построен опытовый бассейн, где в начале ХХ века проводил свои опыты русский кораблестроитель А.Н.Крылов, работавший над теорией непотопляемости корабля. В годы Первой мировой войны в Новой Голландии оборудовали самую мощную на тот момент в России радиостанцию морского штаба, прославившуюся в том числе и тем, что с её помощью в ноябре 1917 г. большевики вели информацион-ную войну с генералом П.И.Красновым. В советское время Новая Голландия была закрытой зоной, на её территории располагались склады Ленинградской военно-морской базы. На начало XXI века комплекс состоял из нескольких десятков объектов, 11 из них - памятники федерального значения.

Слайд 44

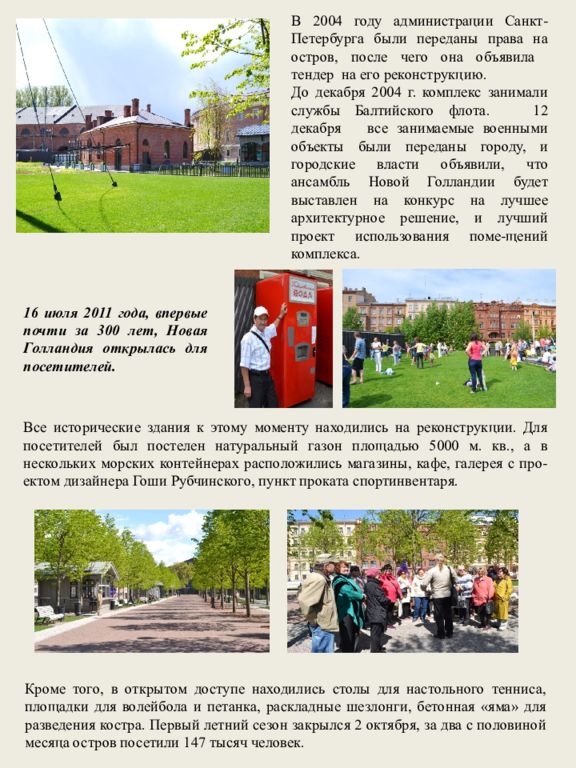

В 2004 году администрации Санкт-Петербурга были переданы права на остров, после чего она объявила тендер на его реконструкцию. До декабря 2004 г. комплекс занимали службы Балтийского флота. 12 декабря все занимаемые военными объекты были переданы городу, и городские власти объявили, что ансамбль Новой Голландии будет выставлен на конкурс на лучшее архитектурное решение, и лучший проект использования поме-щений комплекса. 16 июля 2011 года, впервые почти за 300 лет, Новая Голландия открылась для посетителей. Все исторические здания к этому моменту находились на реконструкции. Для посетителей был постелен натуральный газон площадью 5000 м. кв., а в нескольких морских контейнерах расположились магазины, кафе, галерея с про- ектом дизайнера Гоши Рубчинского, пункт проката спортинвентаря. Кроме того, в открытом доступе находились столы для настольного тенниса, площадки для волейбола и петанка, раскладные шезлонги, бетонная «яма» для разведения костра. Первый летний сезон закрылся 2 октября, за два с половиной месяца остров посетили 147 тысяч человек.

Слайд 45

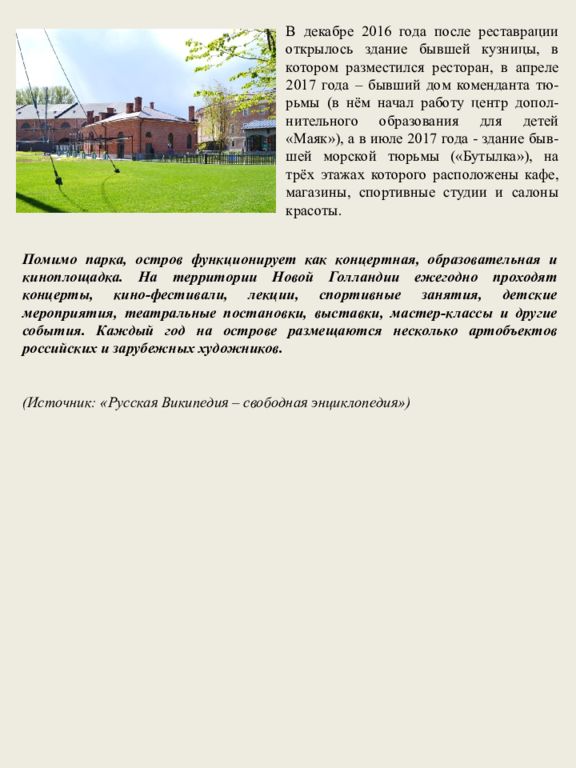

В декабре 2016 года после реставрации открылось здание бывшей кузницы, в котором разместился ресторан, в апреле 2017 года – бывший дом коменданта тю-рьмы (в нём начал работу центр допол-нительного образования для детей «Маяк»), а в июле 2017 года - здание быв-шей морской тюрьмы («Бутылка»), на трёх этажах которого расположены кафе, магазины, спортивные студии и салоны красоты. Помимо парка, остров функционирует как концертная, образовательная и киноплощадка. На территории Новой Голландии ежегодно проходят концерты, кино-фестивали, лекции, спортивные занятия, детские мероприятия, театральные постановки, выставки, мастер-классы и другие события. Каждый год на острове размещаются несколько артобъектов российских и зарубежных художников. (Источник: «Русская Википедия – свободная энциклопедия»)

Слайд 46

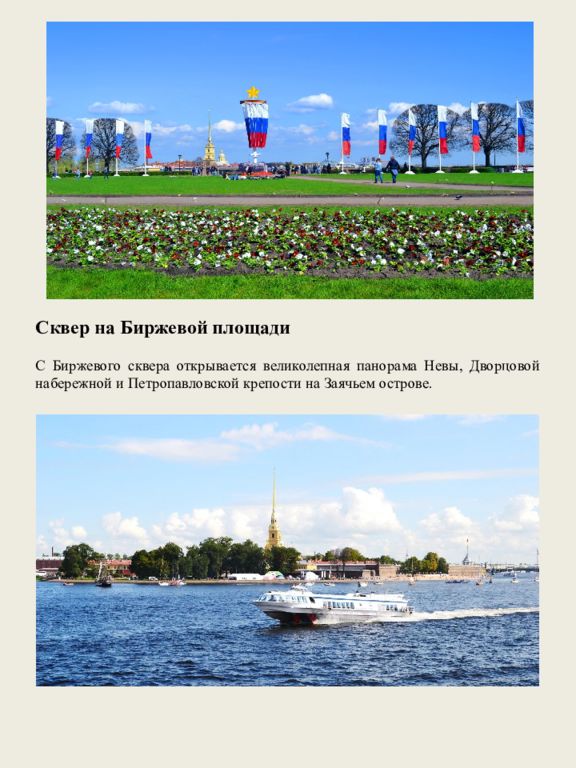

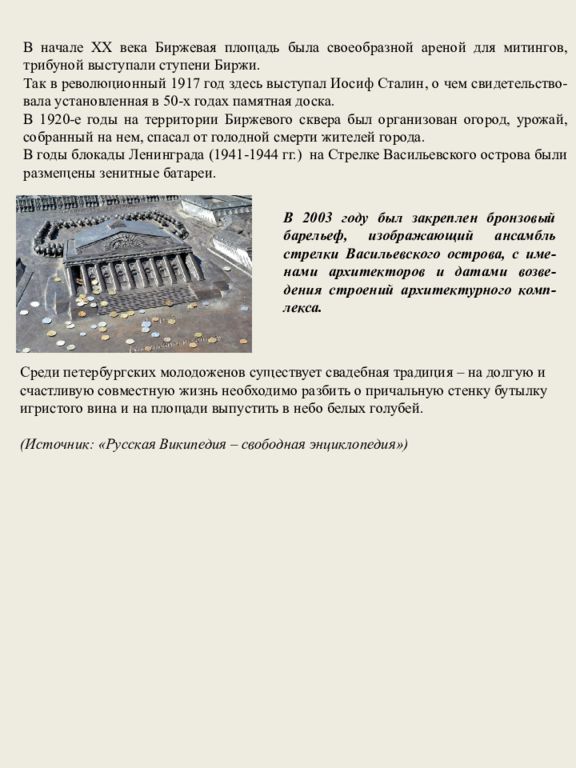

Сквер на Биржевой площади С Биржевого сквера открывается великолепная панорама Невы, Дворцовой набережной и Петропавловской крепости на Заячьем острове.

Слайд 47

В начале XX века Биржевая площадь была своеобразной ареной для митингов, трибуной выступали ступени Биржи. Так в революционный 1917 год здесь выступал Иосиф Сталин, о чем свидетельство-вала установленная в 50-х годах памятная доска. В 1920-е годы на территории Биржевого сквера был организован огород, урожай, собранный на нем, спасал от голодной смерти жителей города. В годы блокады Ленинграда (1941-1944 гг.) на Стрелке Васильевского острова были размещены зенитные батареи. В 2003 году был закреплен бронзовый барельеф, изображающий ансамбль стрелки Васильевского острова, с име -нами архитекторов и датами возве-дения строений архитектурного комп- лекса. Среди петербургских молодоженов существует свадебная традиция – на долгую и счастливую совместную жизнь необходимо разбить о причальную стенку бутылку игристого вина и на площади выпустить в небо белых голубей. (Источник: «Русская Википедия – свободная энциклопедия»)

Слайд 48

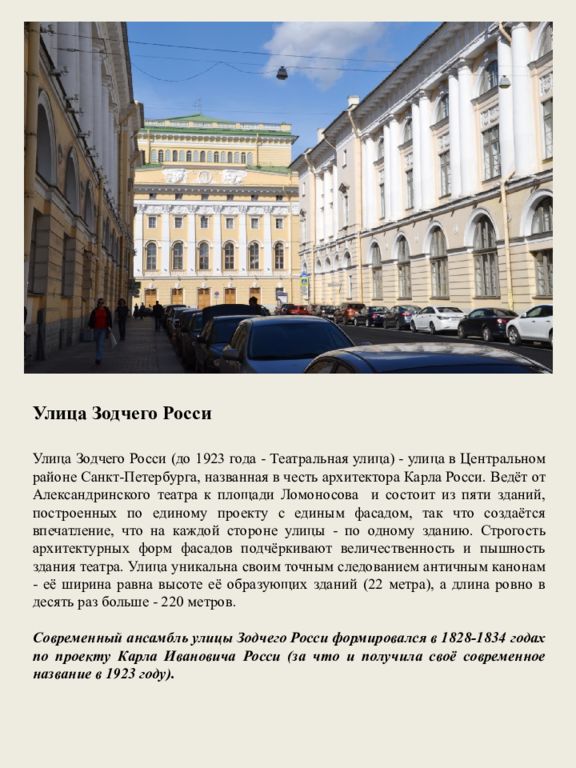

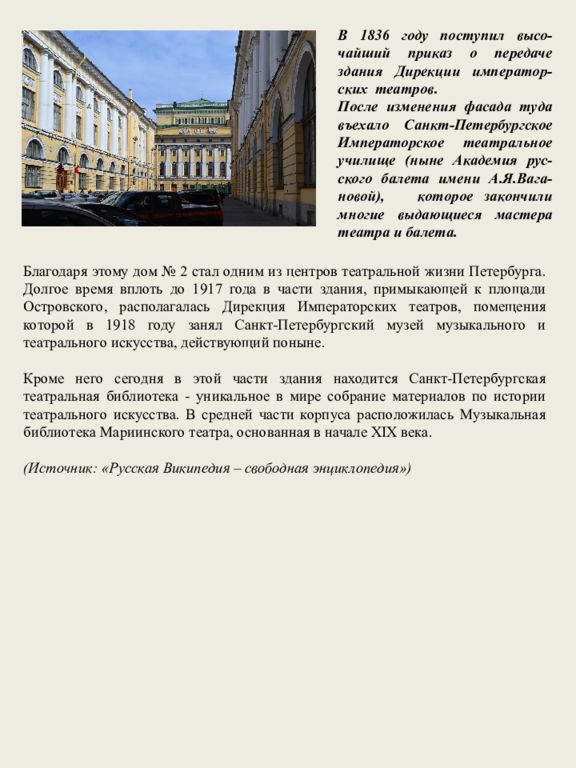

Улица Зодчего Росси Улица Зодчего Росси (до 1923 года - Театральная улица) - улица в Центральном районе Санкт-Петербурга, названная в честь архитектора Карла Росси. Ведёт от Александринского театра к площади Ломоносова и состоит из пяти зданий, построенных по единому проекту с единым фасадом, так что создаётся впечатление, что на каждой стороне улицы - по одному зданию. Строгость архитектурных форм фасадов подчёркивают величественность и пышность здания театра. Улица уникальна своим точным следованием античным канонам - её ширина равна высоте её образующих зданий (22 метра), а длина ровно в десять раз больше - 220 метров. Современный ансамбль улицы Зодчего Росси формировался в 1828-1834 годах по проекту Карла Ивановича Росси (за что и получила своё современное название в 1923 году).

Слайд 49

В 1836 году поступил высо-чайший приказ о передаче здания Дирекции император- ских театров. После изменения фасада туда въехало Санкт-Петербургское Императорское театральное училище (ныне Академия рус- ского балета имени А.Я.Вага -новой), которое закончили многие выдающиеся мастера театра и балета. Благодаря этому дом № 2 стал одним из центров театральной жизни Петербурга. Долгое время вплоть до 1917 года в части здания, примыкающей к площади Островского, располагалась Дирекция Императорских театров, помещения которой в 1918 году занял Санкт-Петербургский музей музыкального и театрального искусства, действующий поныне. Кроме него сегодня в этой части здания находится Санкт-Петербургская театральная библиотека - уникальное в мире собрание материалов по истории театрального искусства. В средней части корпуса расположилась Музыкальная библиотека Мариинского театра, основанная в начале XIX века. (Источник: «Русская Википедия – свободная энциклопедия»)

Слайд 50

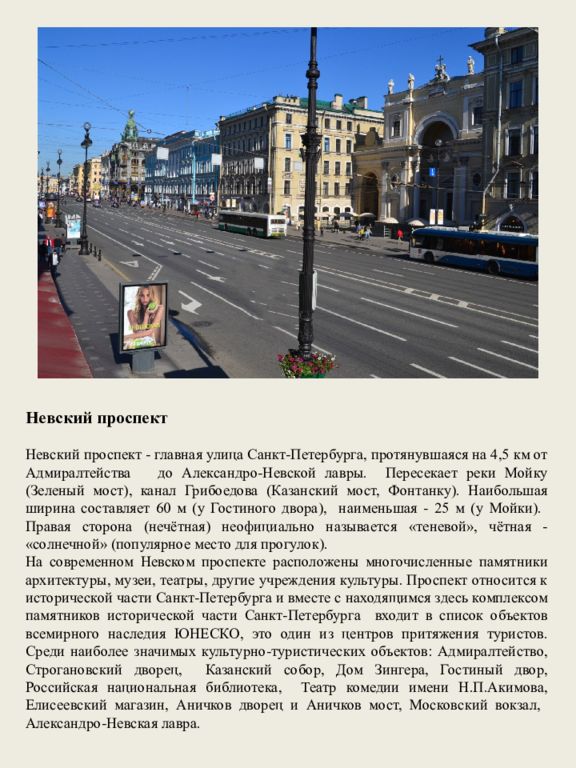

Невский проспект Невский проспект - главная улица Санкт-Петербурга, протянувшаяся на 4,5 км от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. Пересекает реки Мойку (Зеленый мост), канал Грибоедова (Казанский мост, Фонтанку). Наибольшая ширина составляет 60 м (у Гостиного двора), наименьшая - 25 м (у Мойки). Правая сторона (нечётная) неофициально называется «теневой», чётная - «солнечной» (популярное место для прогулок). На современном Невском проспекте расположены многочисленные памятники архитектуры, музеи, театры, другие учреждения культуры. Проспект относится к исторической части Санкт-Петербурга и вместе с находящимся здесь комплексом памятников исторической части Санкт-Петербурга входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из центров притяжения туристов. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов: Адмиралтейство, Строгановский дворец, Казанский собор, Дом Зингера, Гостиный двор, Российская национальная библиотека, Театр комедии имени Н.П.Акимова, Елисеевский магазин, Аничков дворец и Аничков мост, Московский вокзал, Александро-Невская лавра.

Слайд 51

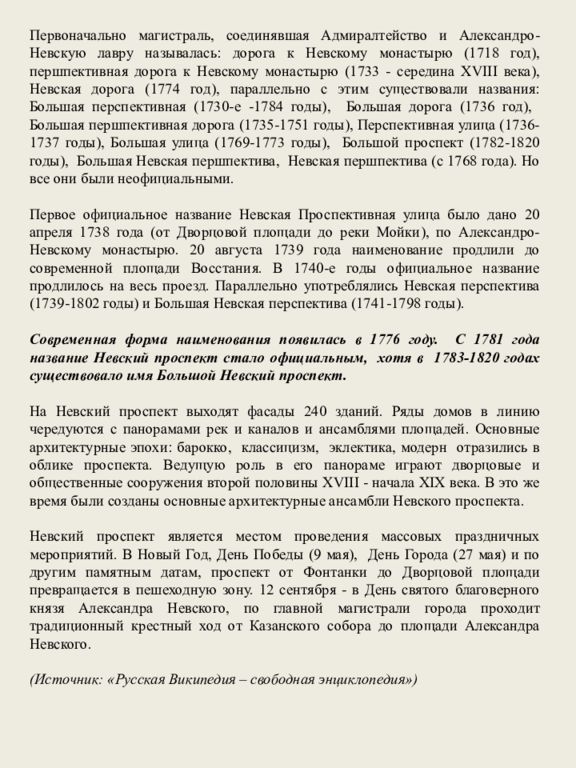

Первоначально магистраль, соединявшая Адмиралтейство и Александро-Невскую лавру называлась: дорога к Невскому монастырю (1718 год), першпективная дорога к Невскому монастырю (1733 - середина XVIII века), Невская дорога (1774 год), параллельно с этим существовали названия: Большая перспективная (1730-е -1784 годы), Большая дорога (1736 год), Большая першпективная дорога (1735-1751 годы), Перспективная улица (1736-1737 годы), Большая улица (1769-1773 годы), Большой проспект (1782-1820 годы), Большая Невская першпектива, Невская першпектива (с 1768 года). Но все они были неофициальными. Первое официальное название Невская Проспективная улица было дано 20 апреля 1738 года (от Дворцовой площади до реки Мойки), по Александро-Невскому монастырю. 20 августа 1739 года наименование продлили до современной площади Восстания. В 1740-е годы официальное название продлилось на весь проезд. Параллельно употреблялись Невская перспектива (1739-1802 годы) и Большая Невская перспектива (1741-1798 годы). Современная форма наименования появилась в 1776 году. С 1781 года название Невский проспект стало официальным, хотя в 1783-1820 годах существовало имя Большой Невский проспект. На Невский проспект выходят фасады 240 зданий. Ряды домов в линию чередуются с панорамами рек и каналов и ансамблями площадей. Основные архитектурные эпохи: барокко, классицизм, эклектика, модерн отразились в облике проспекта. Ведущую роль в его панораме играют дворцовые и общественные сооружения второй половины XVIII - начала XIX века. В это же время были созданы основные архитектурные ансамбли Невского проспекта. Невский проспект является местом проведения массовых праздничных мероприятий. В Новый Год, День Победы (9 мая), День Города (27 мая) и по другим памятным датам, проспект от Фонтанки до Дворцовой площади превращается в пешеходную зону. 12 сентября - в День святого благоверного князя Александра Невского, по главной магистрали города проходит традиционный крестный ход от Казанского собора до площади Александра Невского. (Источник: «Русская Википедия – свободная энциклопедия»)

Слайд 52

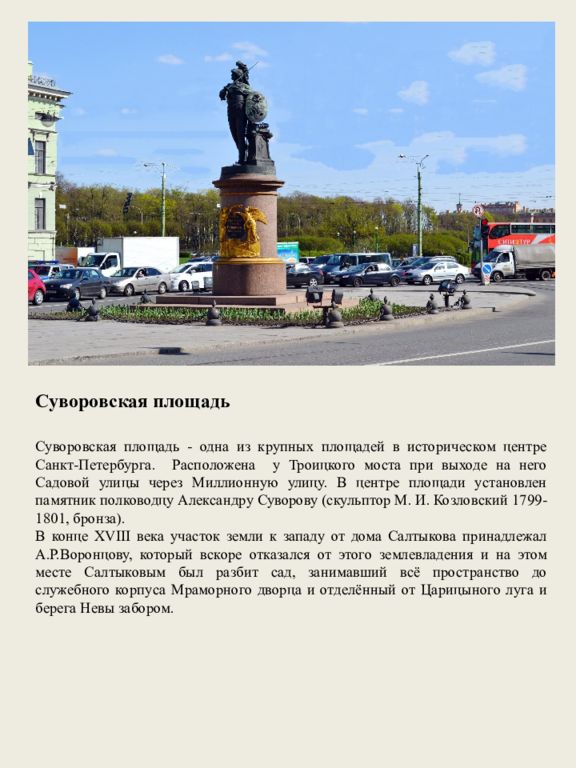

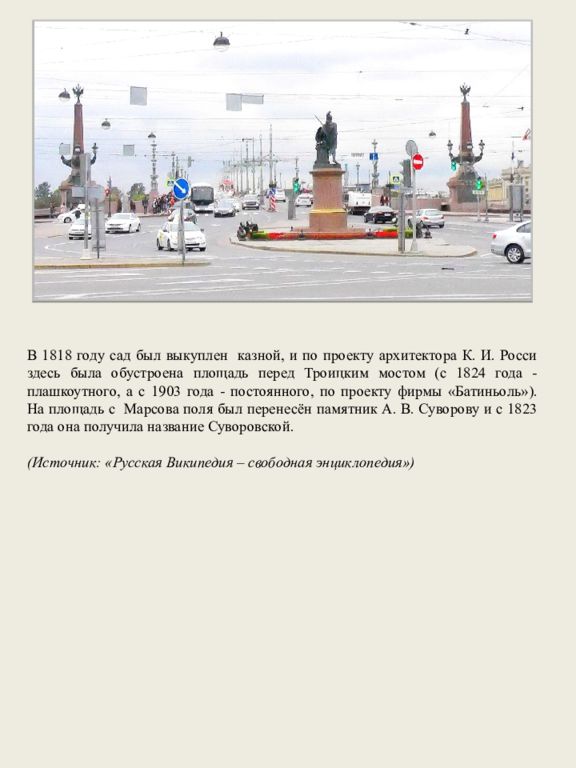

Суворовская площадь Суворовская площадь - одна из крупных площадей в историческом центре Санкт-Петербурга. Расположена у Троицкого моста при выходе на него Садовой улицы через Миллионную улицу. В центре площади установлен памятник полководцу Александру Суворову (скульптор М. И. Козловский 1799-1801, бронза). В конце XVIII века участок земли к западу от дома Салтыкова принадлежал А.Р.Воронцову, который вскоре отказался от этого землевладения и на этом месте Салтыковым был разбит сад, занимавший всё пространство до служебного корпуса Мраморного дворца и отделённый от Царицыного луга и берега Невы забором.

Слайд 53

В 1818 году сад был выкуплен казной, и по проекту архитектора К. И. Росси здесь была обустроена площадь перед Троицким мостом (с 1824 года - плашкоутного, а с 1903 года - постоянного, по проекту фирмы « Батиньоль »). На площадь с Марсова поля был перенесён памятник А. В. Суворову и с 1823 года она получила название Суворовской. (Источник: «Русская Википедия – свободная энциклопедия»)

Слайд 54

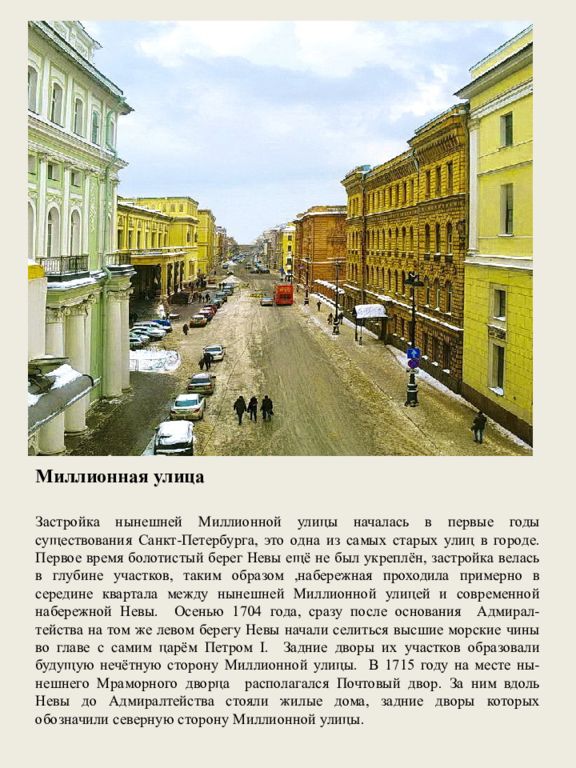

Миллионная улица Застройка нынешней Миллионной улицы началась в первые годы существования Санкт-Петербурга, это одна из самых старых улиц в городе. Первое время болотистый берег Невы ещё не был укреплён, застройка велась в глубине участков, таким образом,набережная проходила примерно в середине квартала между нынешней Миллионной улицей и современной набережной Невы. Осенью 1704 года, сразу после основания Адмирал- тейства на том же левом берегу Невы начали селиться высшие морские чины во главе с самим царём Петром І. Задние дворы их участков образовали будущую нечётную сторону Миллионной улицы. В 1715 году на месте ны-нешнего Мраморного дворца располагался Почтовый двор. За ним вдоль Невы до Адмиралтейства стояли жилые дома, задние дворы которых обозначили северную сторону Миллионной улицы.

Слайд 55

Решение о сооружении у Зимней канавки Зимнего дворца Петра ускорило благоустройство прилегающей территории. 20 мая 1715 года Пётр I утвердил план урегулирования этой части города, согласно которому от Красного канала до Зимнего дворца проложили улицу, которой следовало быть «7 саженей шириною и так погнутой, как сваями назначено». В 1716 году граница набережной за счёт расширения земельных участков была смещена к северу: побили сваи по мелководью реки и устроили новую существующую и ныне набережную В то же время на берегу Мойки, на территории, расположенной к западу от современного Мошкова переулка появились Немецкая слобода, простиравшаяся до современного Невского проспекта. Она также носила название Финские шхеры, там как здесь жило много финнов и пленных шведов. В первой четверти XVIII века в ней находи-лось около 70 домов, владельцами которых были царские врачи, военные, портняжные мастера. К востоку от неё располагалась Греческая слобода, которая доходила до Ма-рсова поля. В первой четверти XVIII века в ней находилось около 50 домов, принадлежавших морякам - грекам, португальцам и датчанам. В 1730-х годах улица одновременно носила названия Немецкая (с 1733 года), Греческая (с 1734 года) и Милионная (с 1736 года). Причём до 1874 года слово « Милионная » на картах писалось через одну букву «л». Первые два названия были связаны со слободами, через которые проходила улица, а последнее название было дано по Миллионному дому графа П.Б.Шереметева (дом № 19), поражавшего современников своей роскошью. Иногда такое имя улицы связывают с проживанием на улице самых богатых петербуржцев. Кроме того, существовали и другие названия: Дворянская и Луговая. Название Луговая связано с Большим лугом, расположенным восточнее, к которому и выходила улица. 20 апреля 1738 года указом императрицы Анны Иоанновны улица получила официальное название Большая Немецкая. В 1789 году улицу вновь стали называть Милионной. С душою, полной сожалений, И опершися на гранит, Стоял задумчиво Евгений, Как описал себя пиит. Все было тихо; лишь ночные Перекликались часовые, Да дрожек отдаленный стук С Мильонной раздавался вдруг… А.С.Пушкин. «Евгений Онегин».

Слайд 56

До середины XIX века встречался также вариант Большая Милионная, в то время как «Малой Милионной » назывался начальный участок Большой Морской улицы. В середине XIX века улицу вновь иногда стали называть Троицкой, по расположенной с 1860 года во дворце принца Ольденбургского церкви Святой Троицы. В октябре 1918 года, к годовщине Октябрьской революции Миллионная была переименована в улицу Халтурина в честь народовольца Степана Халтурина, организовавшего в 1880 году взрыв в Зимнем дворце. 4 октября 1991 года было возвращено прежнее название - Миллионная улица. (Источник: «Русская Википедия – свободная энциклопедия»)

Слайд 57

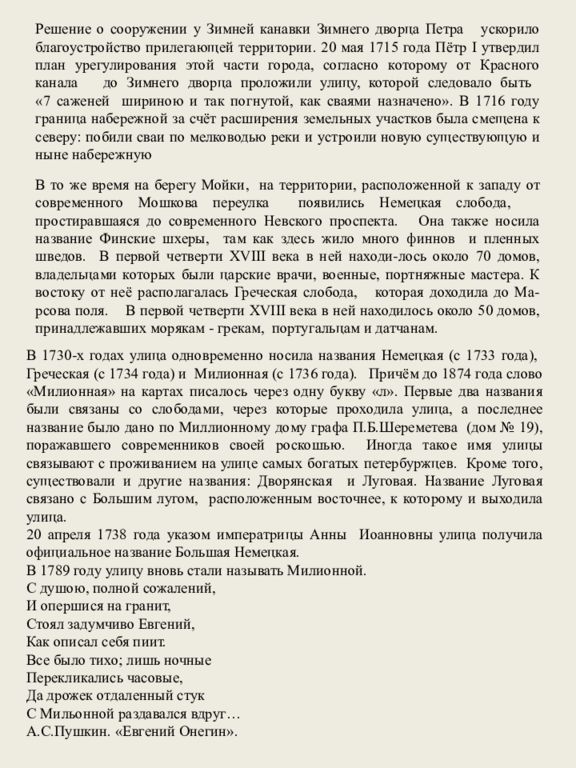

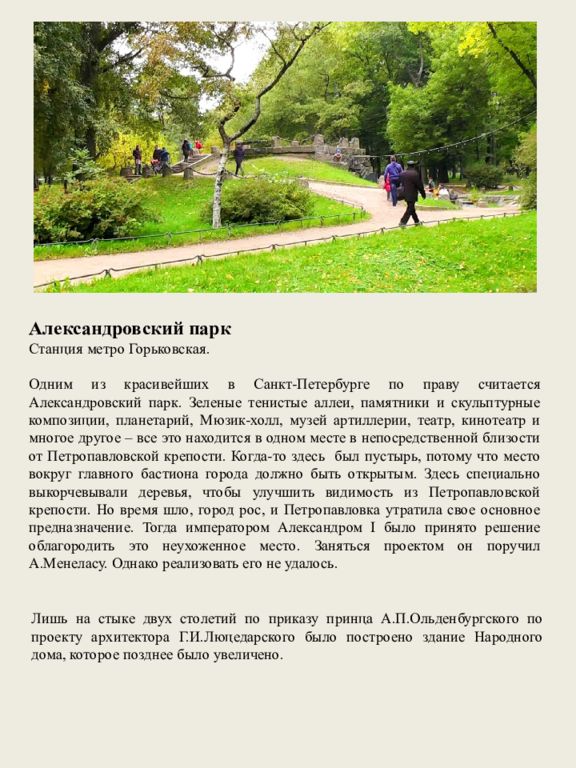

Александровский парк Станция метро Горьковская. Одним из красивейших в Санкт-Петербурге по праву считается Александровский парк. Зеленые тенистые аллеи, памятники и скульптурные композиции, планетарий, Мюзик-холл, музей артиллерии, театр, кинотеатр и многое другое – все это находится в одном месте в непосредственной близости от Петропавловской крепости. Когда-то здесь был пустырь, потому что место вокруг главного бастиона города должно быть открытым. Здесь специально выкорчевывали деревья, чтобы улучшить видимость из Петропавловской крепости. Но время шло, город рос, и Петропавловка утратила свое основное предназначение. Тогда императором Александром I было принято решение облагородить это неухоженное место. Заняться проектом он поручил А.Менеласу. Однако реализовать его не удалось. Лишь на стыке двух столетий по приказу принца А.П.Ольденбургского по проекту архитектора Г.И.Люцедарского было построено здание Народного дома, которое позднее было увеличено.

Слайд 58

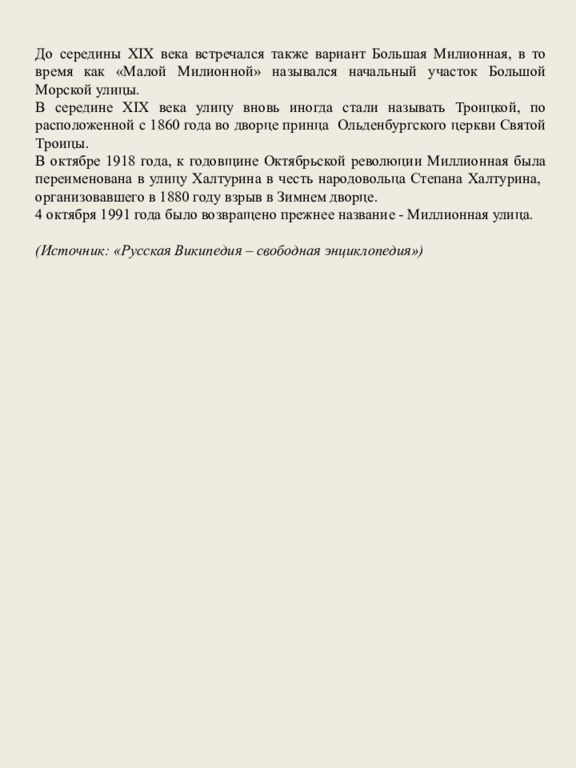

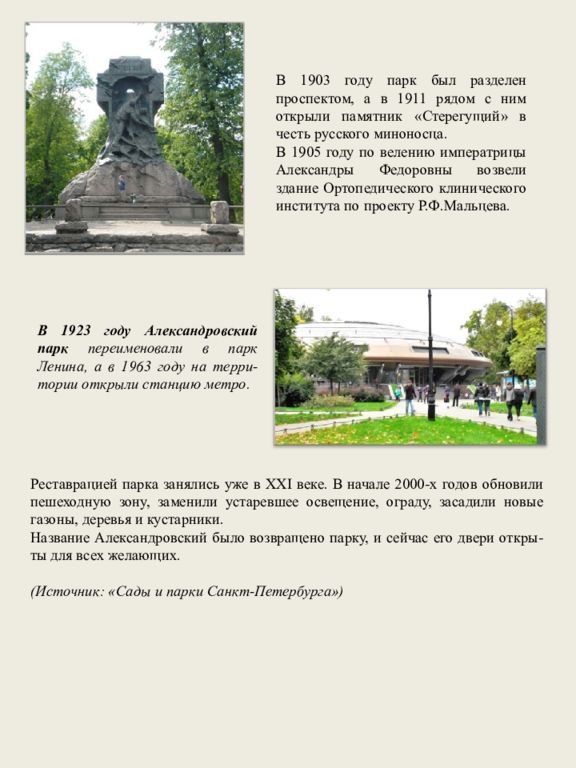

В 1903 году парк был разделен проспектом, а в 1911 рядом с ним открыли памятник «Стерегущий» в честь русского миноносца. В 1905 году по велению императрицы Александры Федоровны возвели здание Ортопедического клинического института по проекту Р.Ф.Мальцева. В 1923 году Александровский парк переименовали в парк Ленина, а в 1963 году на терри -тории открыли станцию метро. Реставрацией парка занялись уже в XXI веке. В начале 2000-х годов обновили пешеходную зону, заменили устаревшее освещение, ограду, засадили новые газоны, деревья и кустарники. Название Александровский было возвращено парку, и сейчас его двери откры -ты для всех желающих. (Источник: «Сады и парки Санкт-Петербурга»)

Слайд 59

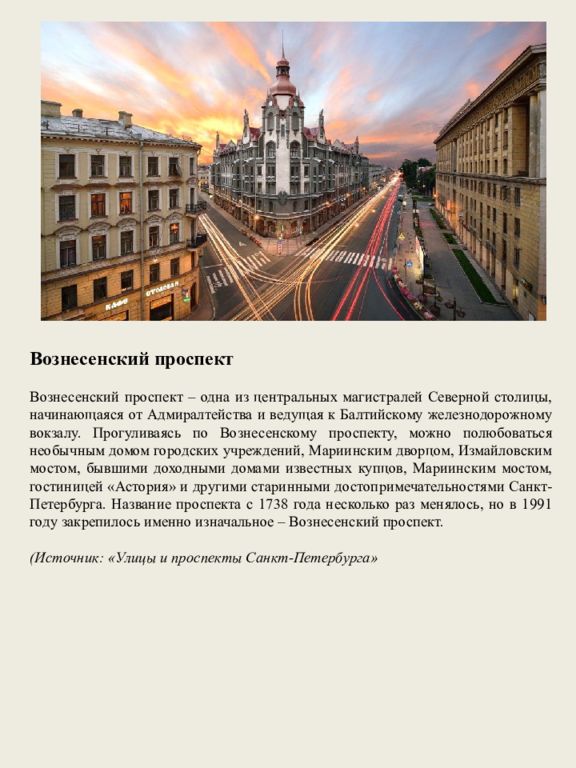

Вознесенский проспект Вознесенский проспект – одна из центральных магистралей Северной столицы, начинающаяся от Адмиралтейства и ведущая к Балтийскому железнодорожному вокзалу. Прогуливаясь по Вознесенскому проспекту, можно полюбоваться необычным домом городских учреждений, Мариинским дворцом, Измайловским мостом, бывшими доходными домами известных купцов, Мариинским мостом, гостиницей « Астория » и другими старинными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Название проспекта с 1738 года несколько раз менялось, но в 1991 году закрепилось именно изначальное – Вознесенский проспект. (Источник: «Улицы и проспекты Санкт-Петербурга»

Слайд 60

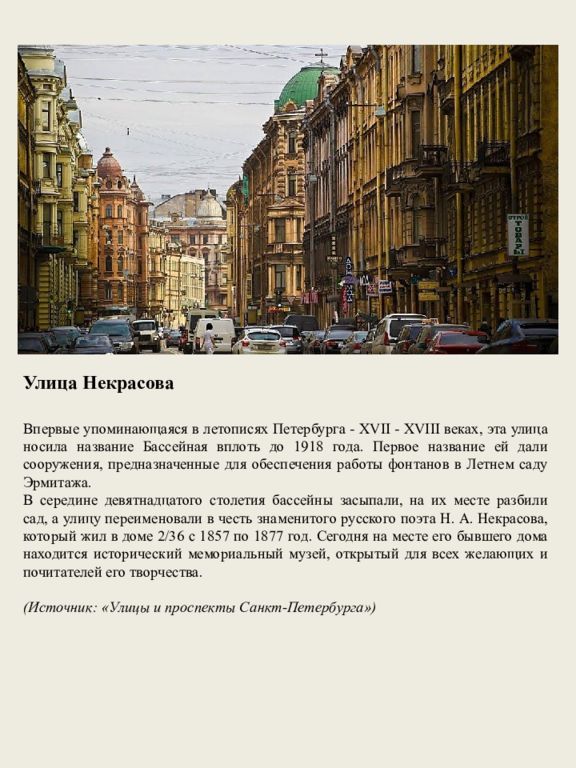

Улица Некрасова Впервые упоминающаяся в летописях Петербурга - XVII - XVIII веках, эта улица носила название Бассейная вплоть до 1918 года. Первое название ей дали сооружения, предназначенные для обеспечения работы фонтанов в Летнем саду Эрмитажа. В середине девятнадцатого столетия бассейны засыпали, на их месте разбили сад, а улицу переименовали в честь знаменитого русского поэта Н. А. Некрасова, который жил в доме 2/36 с 1857 по 1877 год. Сегодня на месте его бывшего дома находится исторический мемориальный музей, открытый для всех желающих и почитателей его творчества. (Источник: «Улицы и проспекты Санкт-Петербурга»)

Последний слайд презентации: Валерий Сущенко Прекрасный город Санкт-Петербург гор. Санкт-Петербург 2022 год

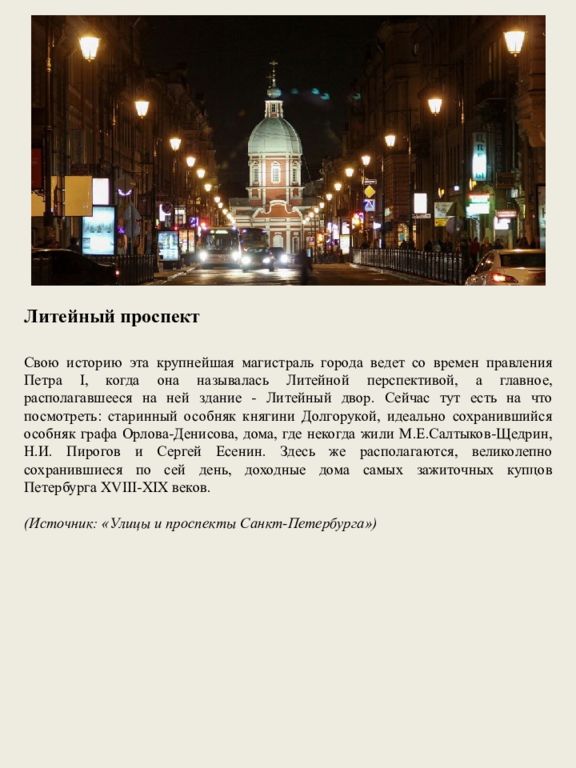

Литейный проспект Свою историю эта крупнейшая магистраль города ведет со времен правления Петра I, когда она называлась Литейной перспективой, а главное, располагавшееся на ней здание - Литейный двор. Сейчас тут есть на что посмотреть: старинный особняк княгини Долгорукой, идеально сохранившийся особняк графа Орлова-Денисова, дома, где некогда жили М.Е.Салтыков -Щедрин, Н.И. Пирогов и Сергей Есенин. Здесь же располагаются, великолепно сохранившиеся по сей день, доходные дома самых зажиточных купцов Петербурга XVIII-XIX веков. (Источник: «Улицы и проспекты Санкт-Петербурга»)