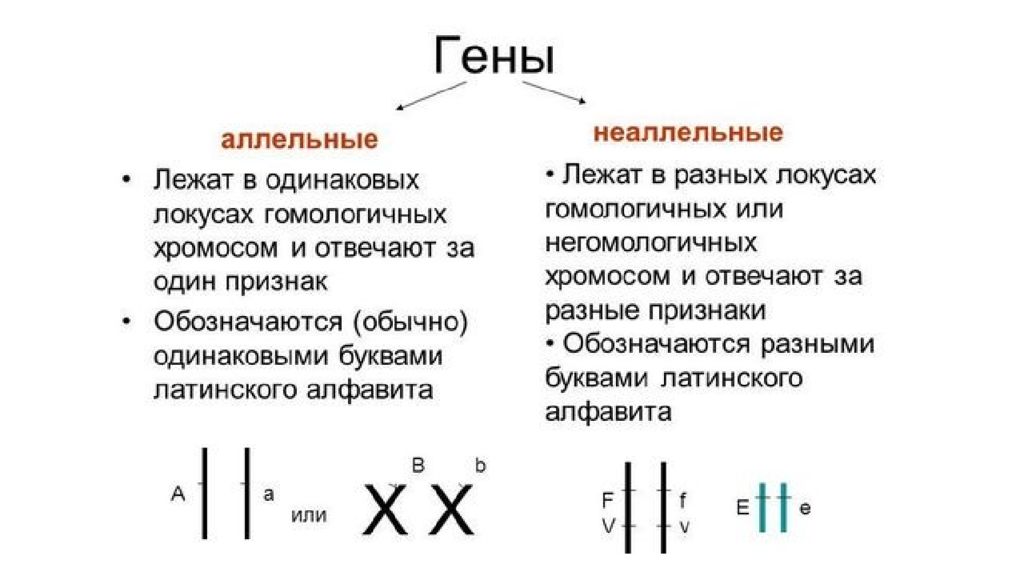

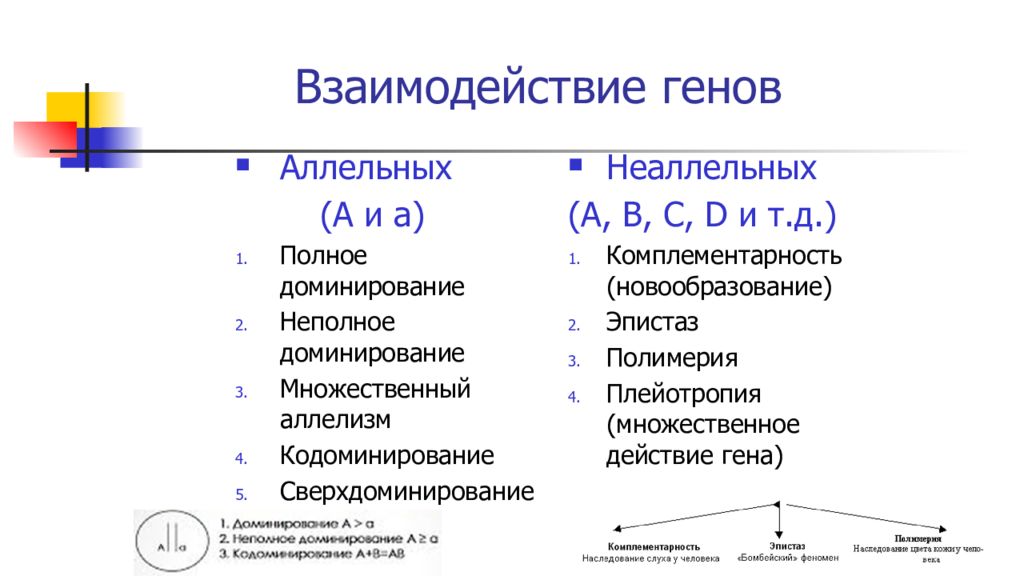

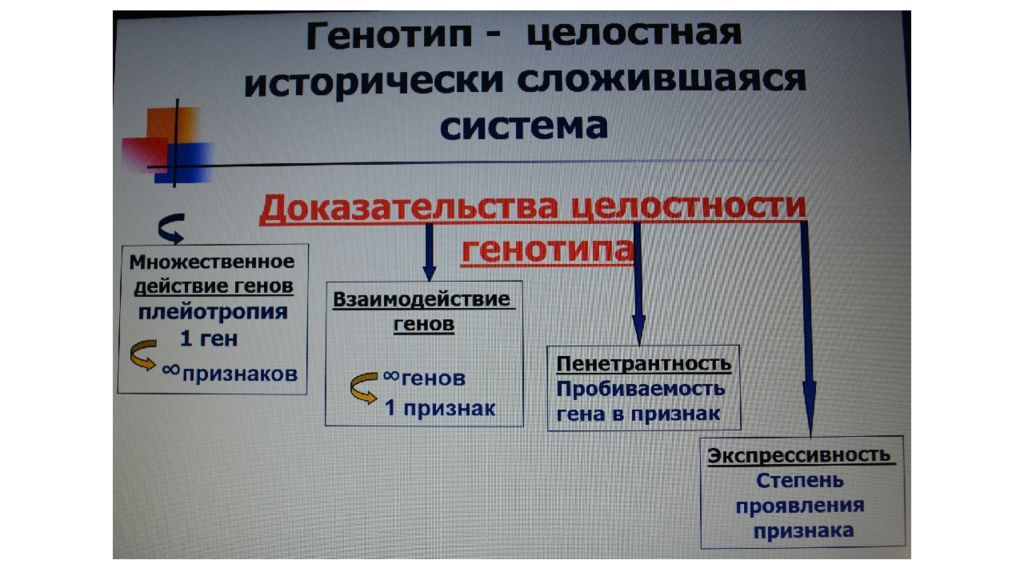

Слайд 2: Взаимодействие генов

Аллельных (А и а) Полное доминирование Неполное доминирование Множественный аллелизм Кодоминирование Сверхдоминирование Неаллельных (А, B, C, D и т.д.) Комплементарность (новообразование) Эпистаз Полимерия Плейотропия (множественное действие гена)

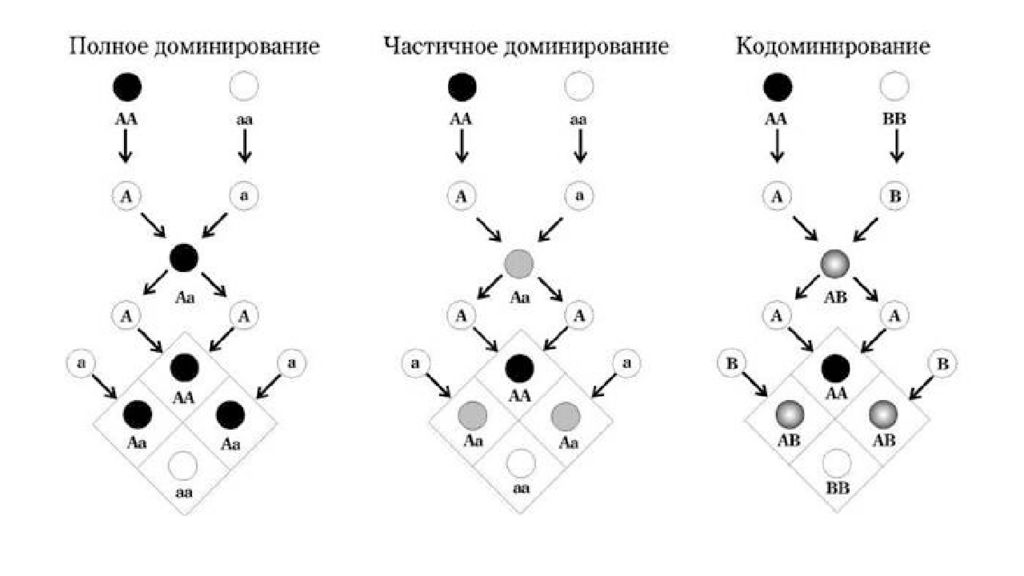

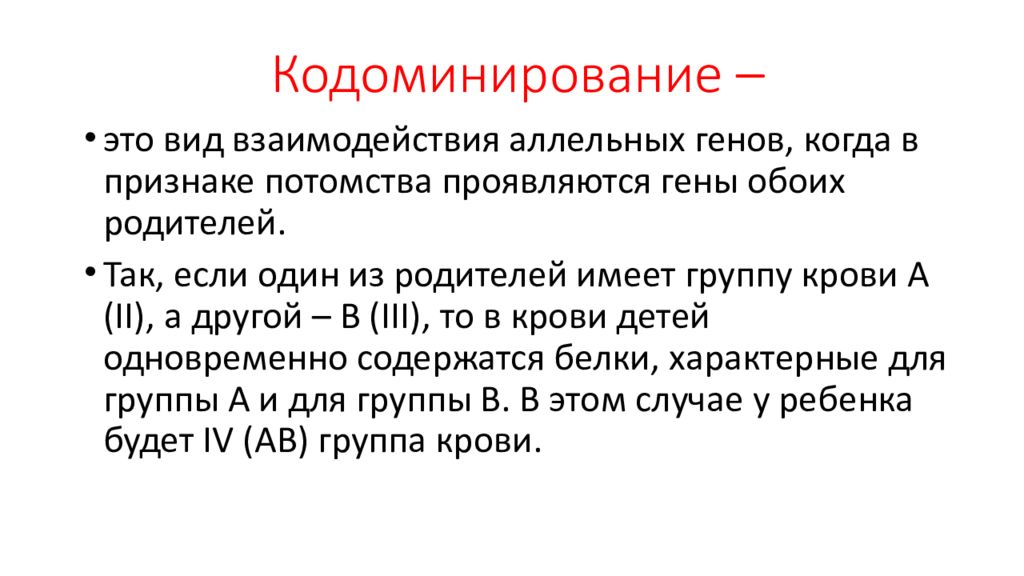

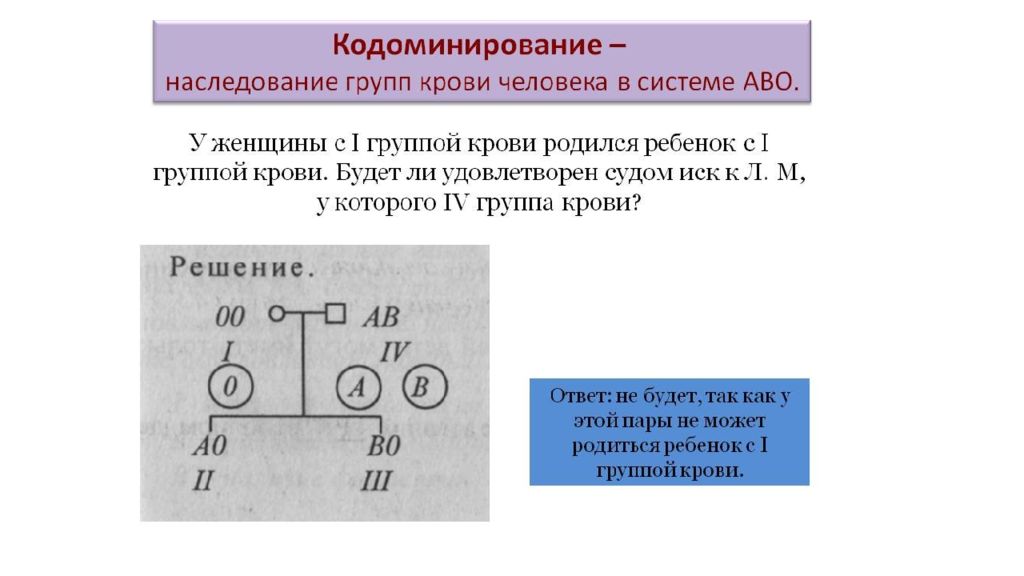

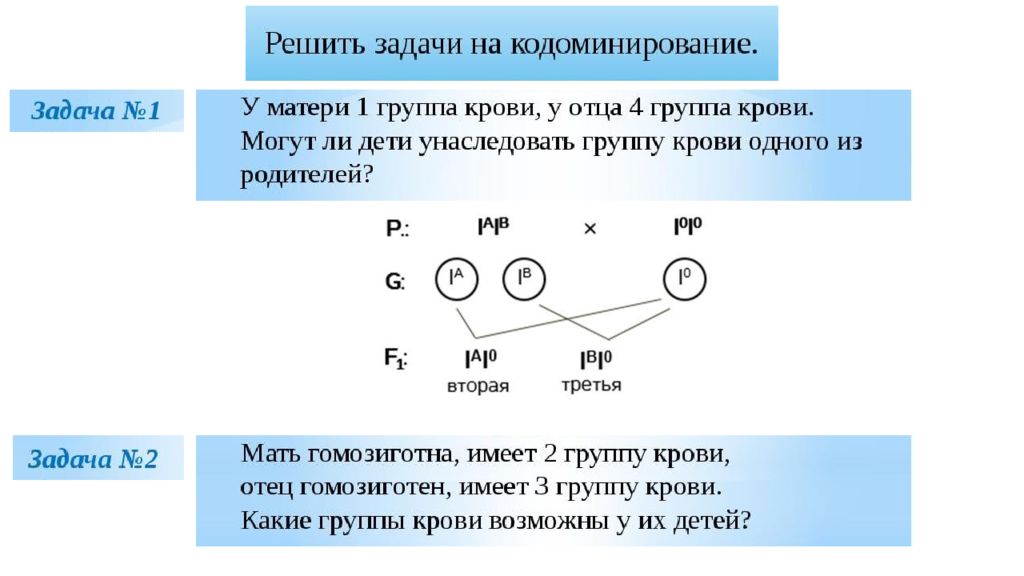

Слайд 4: Кодоминирование –

это вид взаимодействия аллельных генов, когда в признаке потомства проявляются гены обоих родителей. Так, если один из родителей имеет группу крови А ( II ), а другой – В ( III ), то в крови детей одновременно содержатся белки, характерные для группы А и для группы В. В этом случае у ребенка будет IV (АВ) группа крови.

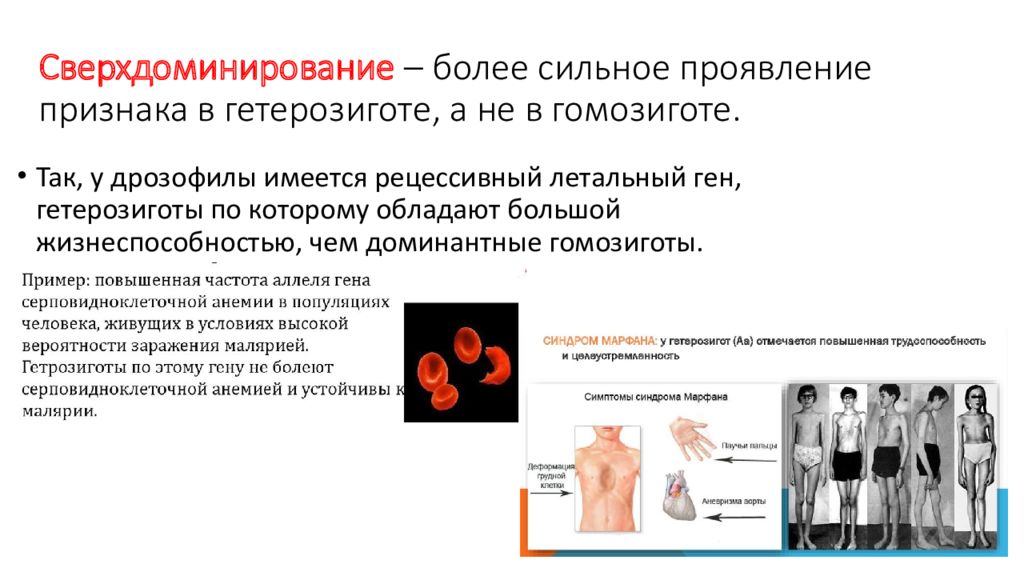

Так, у дрозофилы имеется рецессивный летальный ген, гетерозиготы по которому обладают большой жизнеспособностью, чем доминантные гомозиготы.

Слайд 10: Множественный аллелизм -

Один из видов взаимодействия аллельных генов, при котором ген может быть представлен не двумя аллелями (как в случаях полного или неполного доминирования), а гораздо большим их числом; при этом члены одной серии аллелей могут находиться в различных доминантно-рецессивных отношениях друг с другом. Например, окраска шерсти у кроликов – темная, белая, горностаевая. Множественный аллелизм является видовым, а не индивидуальным признаком.

Слайд 11: Межаллельное взаимодействие генов:

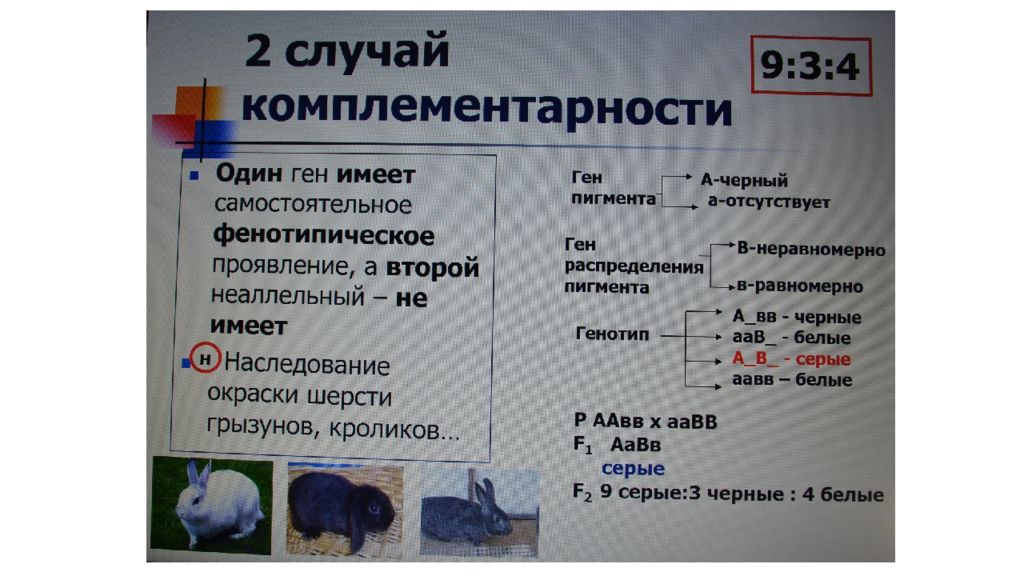

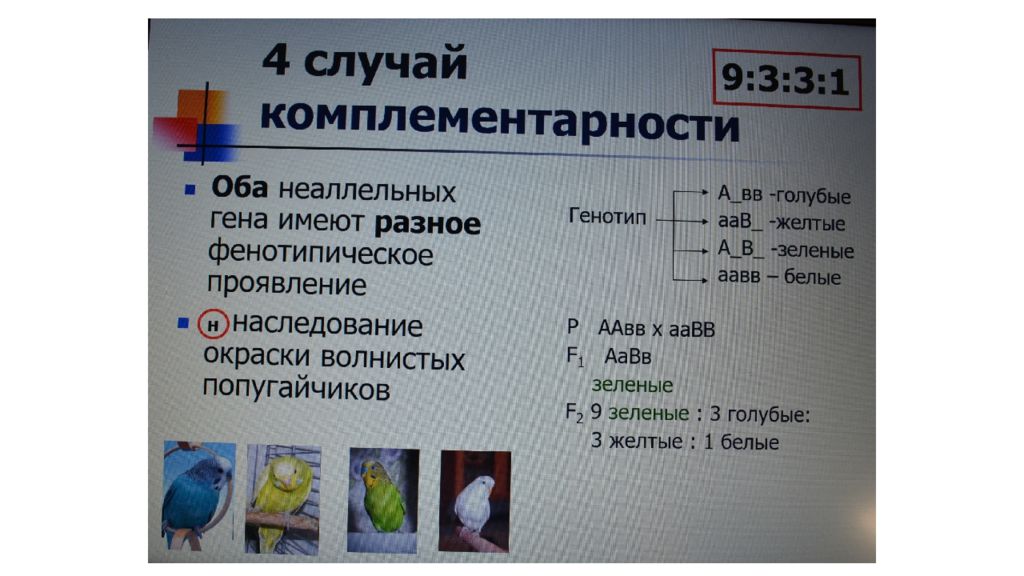

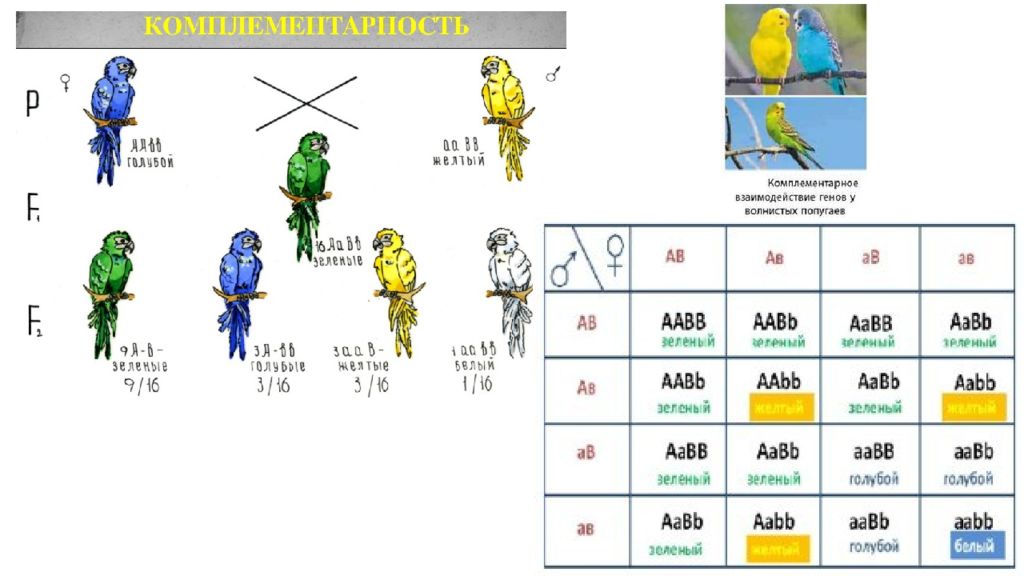

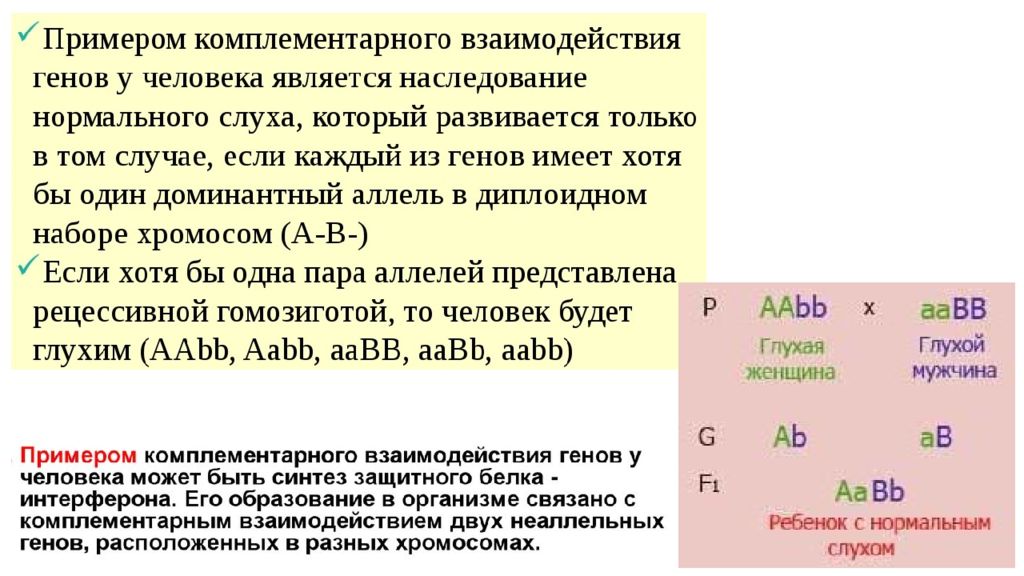

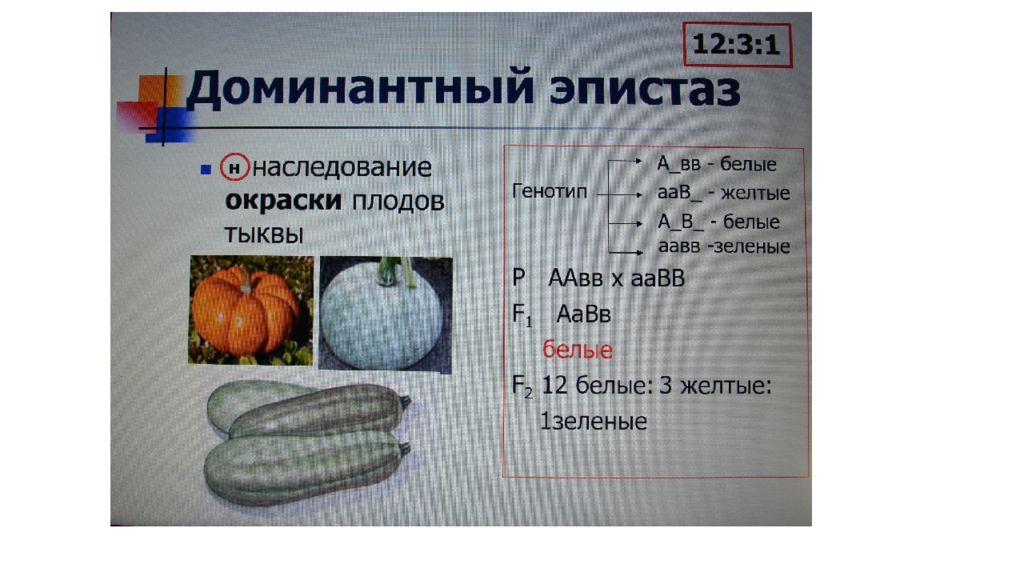

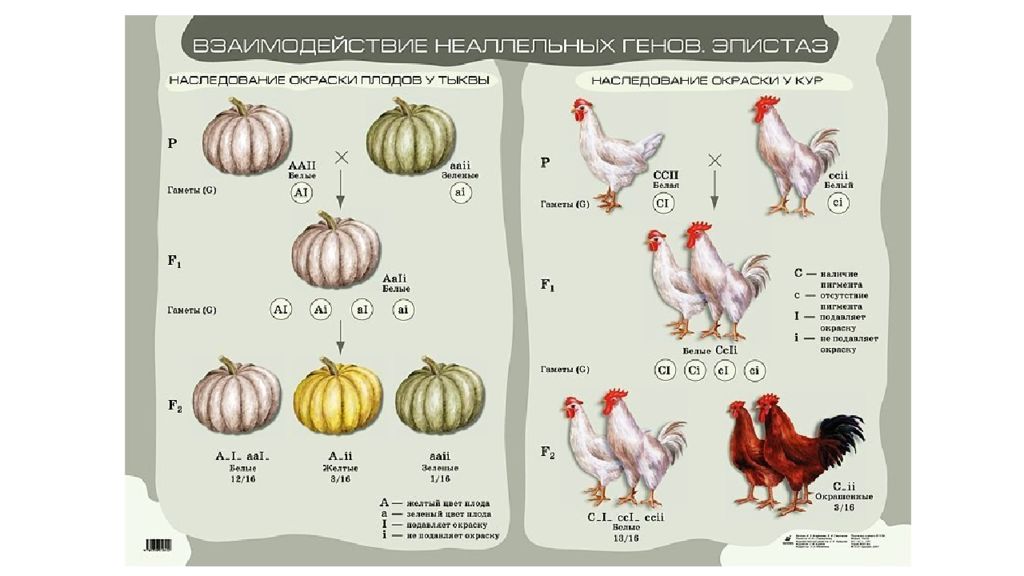

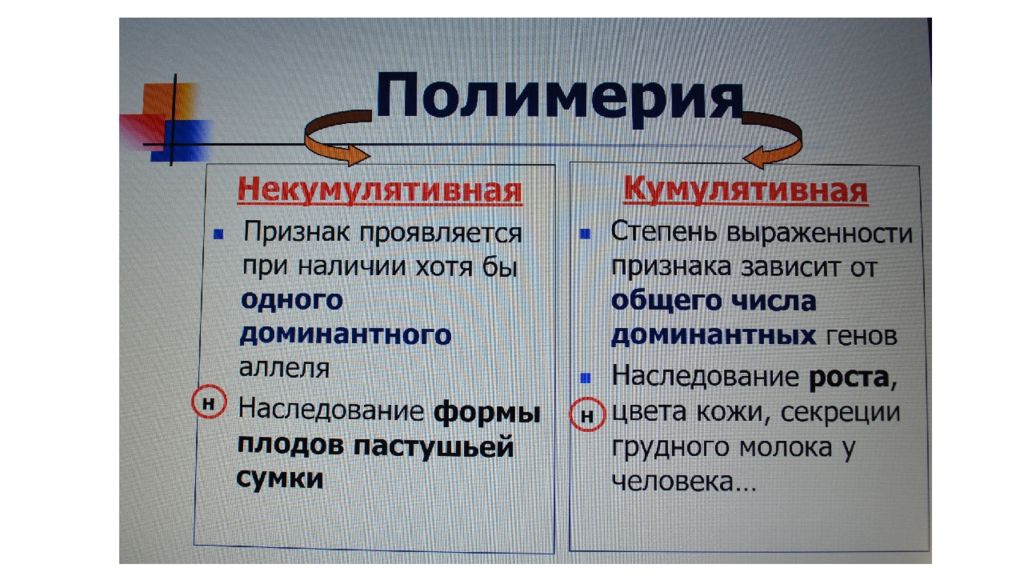

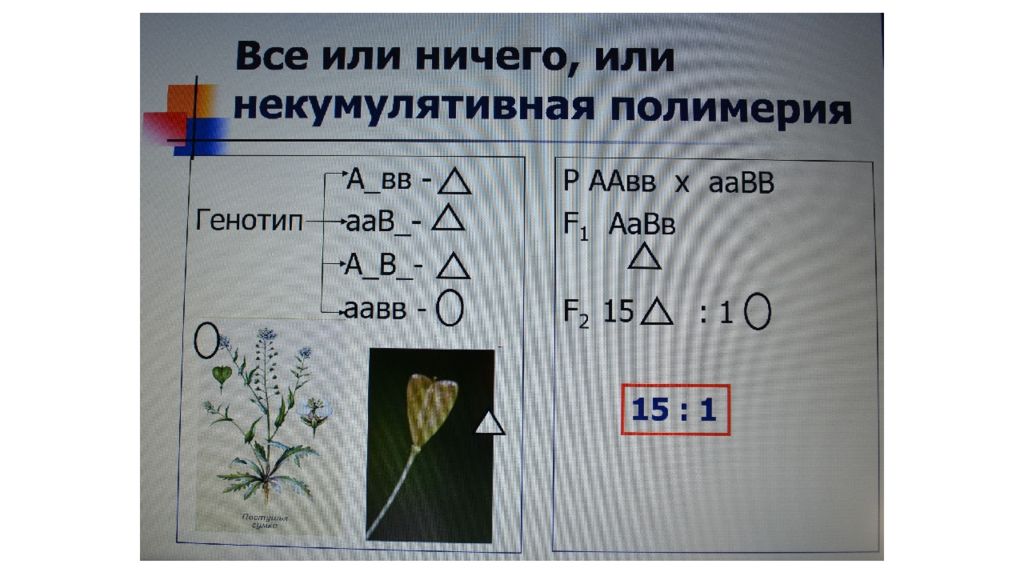

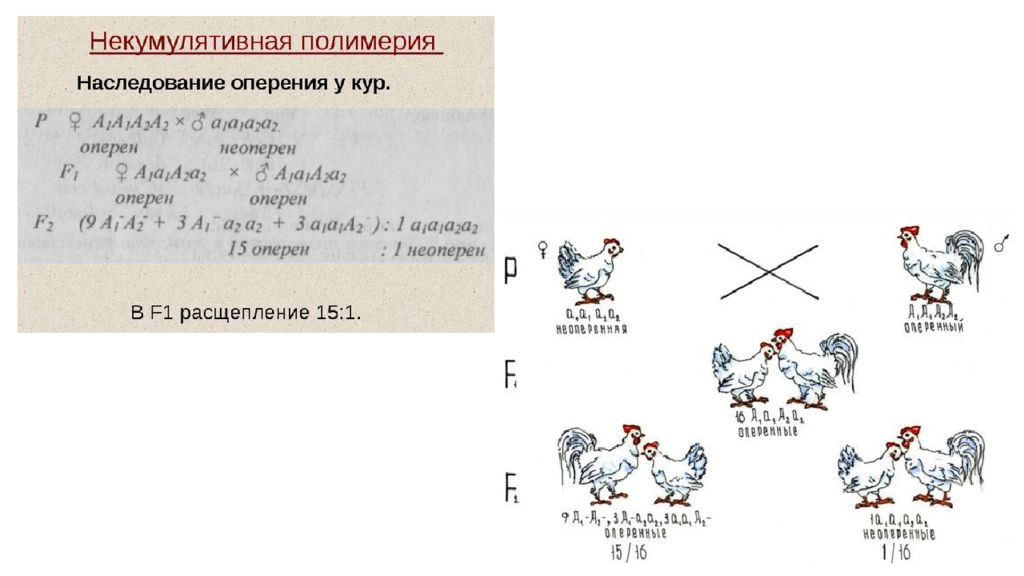

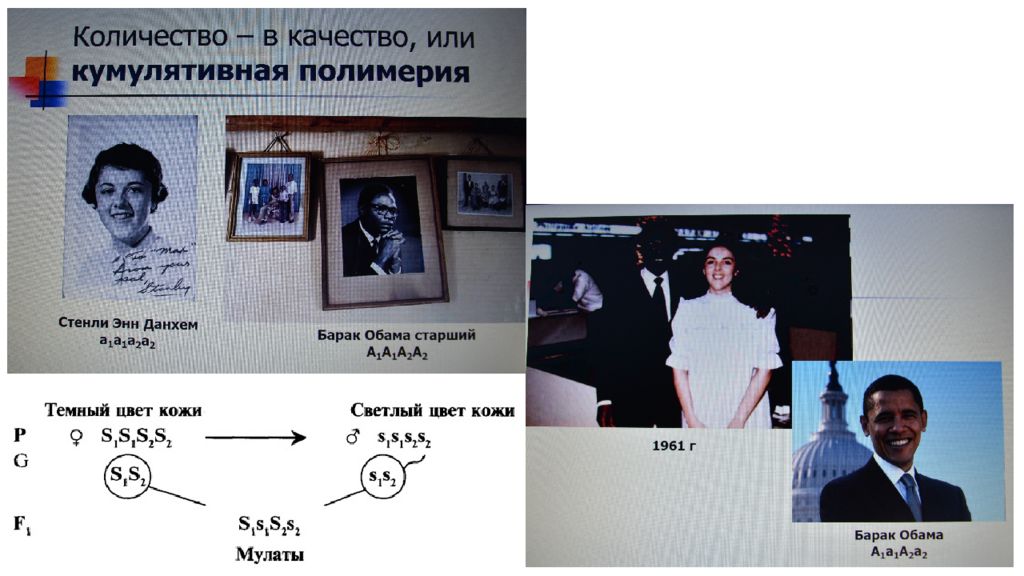

Комплементарность – вид межаллельного взаимодействия генов, при котором одновременное присутствие в генотипе доминантных (рецессивных) генов разных аллельных пар приводит к проявлению нового признака (например, пурпурная окраска цветков душистого горошка). Эпистаз – доминантный (рецессивный) ген из одной аллельной пары подавляет действие доминантного (рецессивного) гена другой аллельной пары (например, окраска кур). Полимерия – вид взаимодействия генов разных аллельных пар, когда они отвечают за степень проявления одного признака (например, рост, масса тела, молочная продуктивность КРС, яйценоскость кур, цвет кожи у человека и др.).

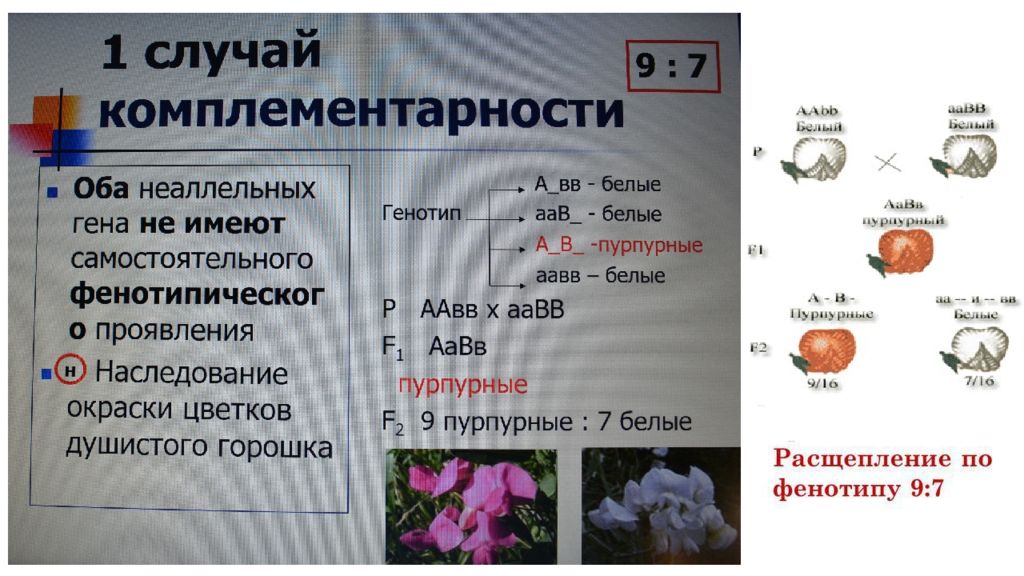

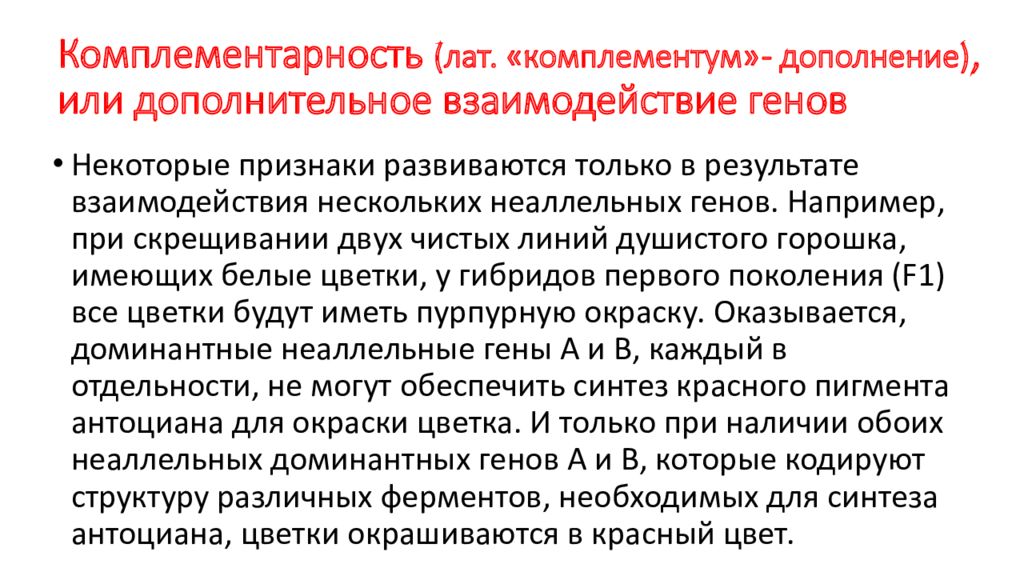

Слайд 15: Комплементарность (лат. « комплементум » - дополнение), или дополнительное взаимодействие генов

Некоторые признаки развиваются только в результате взаимодействия нескольких неаллельных генов. Например, при скрещивании двух чистых линий душистого горошка, имеющих белые цветки, у гибридов первого поколения ( F 1) все цветки будут иметь пурпурную окраску. Оказывается, доминантные неаллельные гены А и В, каждый в отдельности, не могут обеспечить синтез красного пигмента антоциана для окраски цветка. И только при наличии обоих неаллельных доминантных генов А и В, которые кодируют структуру различных ферментов, необходимых для синтеза антоциана, цветки окрашиваются в красный цвет.

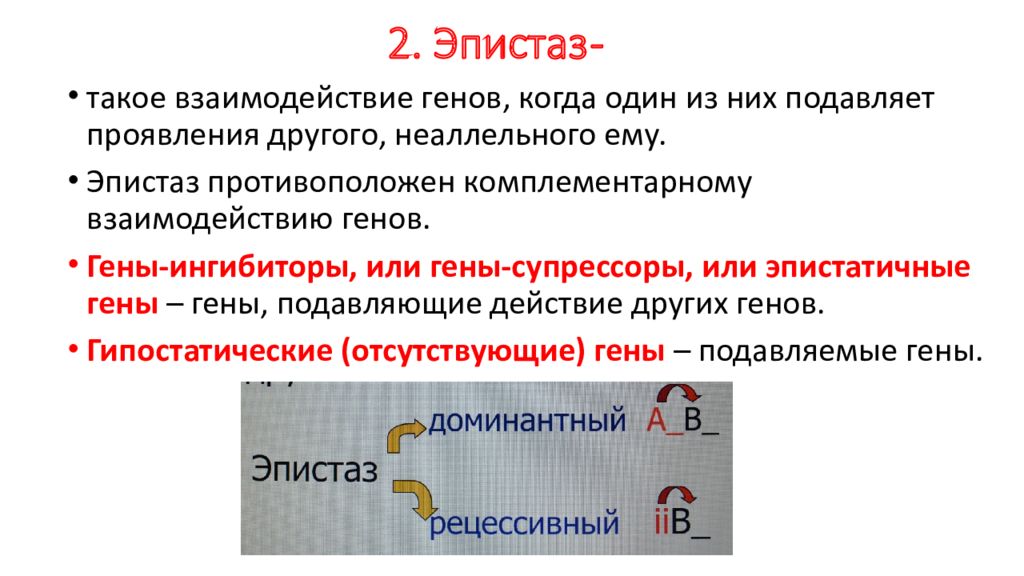

Слайд 22: 2. Эпистаз -

т акое взаимодействие генов, когда один из них подавляет проявления другого, неаллельного ему. Эпистаз противоположен комплементарному взаимодействию генов. Гены-ингибиторы, или гены- супрессоры, или эпистатичные гены – гены, подавляющие действие других генов. Гипостатические (отсутствующие) гены – подавляемые гены.

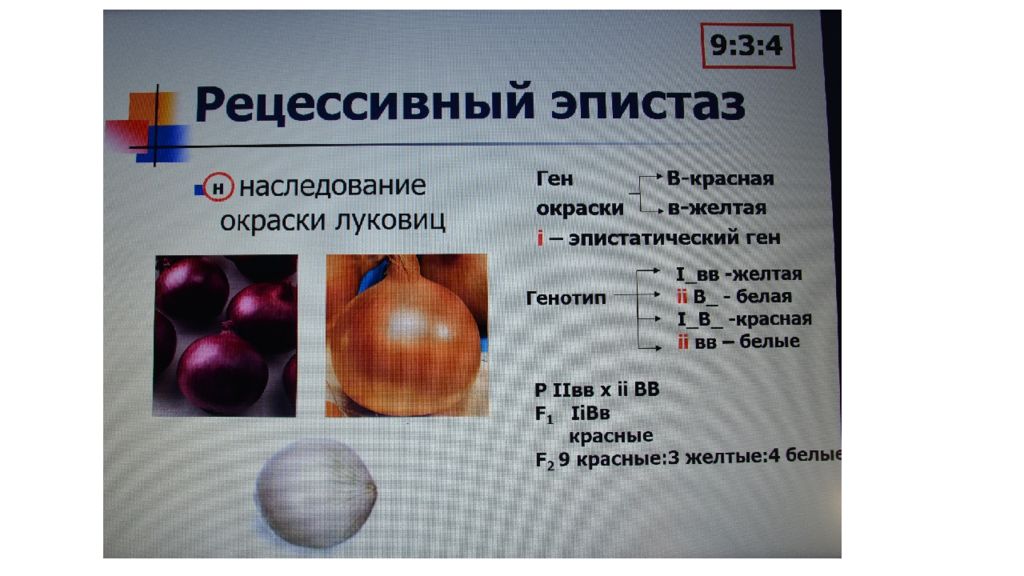

Слайд 27

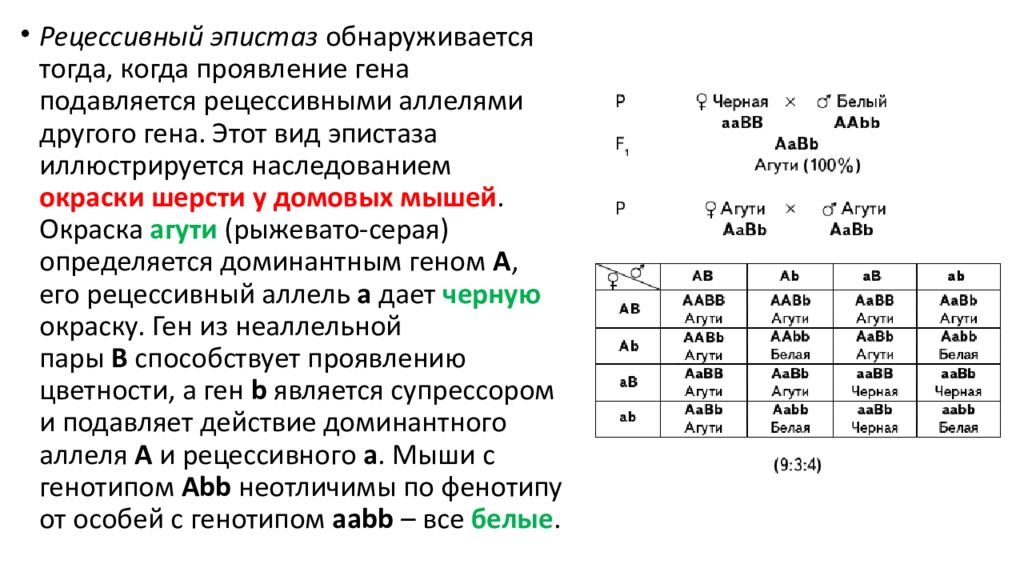

Рецессивный эпистаз обнаруживается тогда, когда проявление гена подавляется рецессивными аллелями другого гена. Этот вид эпистаза иллюстрируется наследованием окраски шерсти у домовых мышей. Окраска агути (рыжевато-серая) определяется доминантным геном А, его рецессивный аллель а дает черную окраску. Ген из неаллельной пары В способствует проявлению цветности, а ген b является супрессором и подавляет действие доминантного аллеля А и рецессивного а. Мыши с генотипом Аbb неотличимы по фенотипу от особей с генотипом ааbb – все белые.

Слайд 28

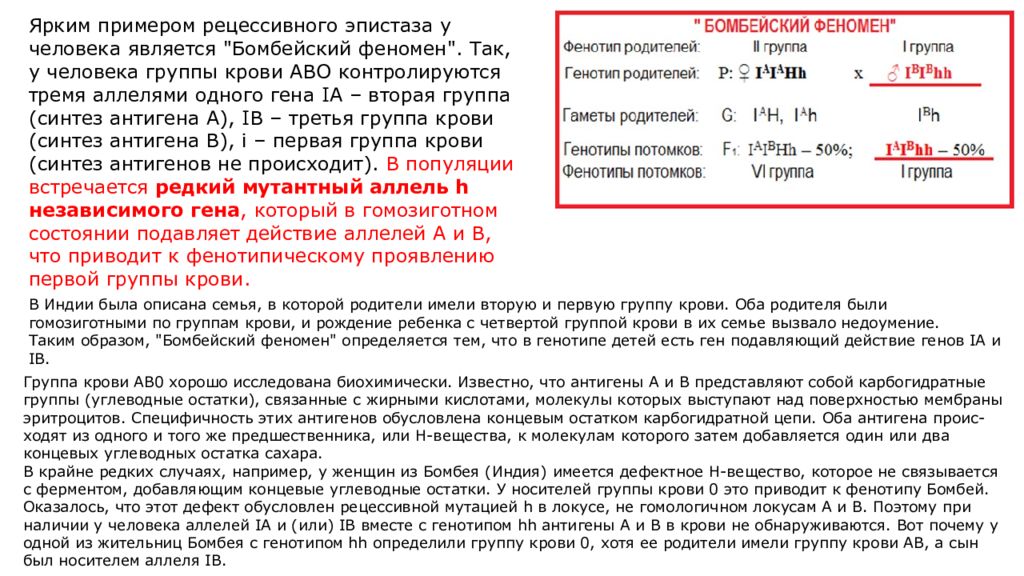

Ярким примером рецессивного эпистаза у человека является "Бомбейский феномен". Так, у человека группы крови АВО контролируются тремя аллелями одного гена IA – вторая группа (синтез антигена А), IB – третья группа крови (синтез антигена В), i – первая группа крови (синтез антигенов не происходит). В популяции встречается редкий мутантный аллель h независимого гена, который в гомозиготном состоянии подавляет действие аллелей А и В, что приводит к фенотипическому проявлению первой группы крови. В Индии была описана семья, в которой родители имели вторую и первую группу крови. Оба родителя были гомозиготными по группам крови, и рождение ребенка с четвертой группой крови в их семье вызвало недоумение. Таким образом, "Бомбейский феномен" определяется тем, что в генотипе детей есть ген подавляющий действие генов IА и IВ. Группа крови АВ0 хорошо исследована биохимически. Известно, что антигены А и В представляют собой карбогидратные группы (углеводные остатки), связанные с жирными кислотами, молекулы которых выступают над поверхностью мембраны эритроцитов. Специфичность этих антигенов обусловлена концевым остатком карбогидратной цепи. Оба антигена проис -ходят из одного и того же предшественника, или Н-вещества, к молекулам которого затем добавляется один или два концевых углеводных остатка сахара. В крайне редких случаях, например, у женщин из Бомбея (Индия) имеется дефектное Н-вещество, которое не связывается с ферментом, добавляющим концевые углеводные остатки. У носителей группы крови 0 это приводит к фенотипу Бомбей. Оказалось, что этот дефект обусловлен рецессивной мутацией h в локусе, не гомологичном локусам А и В. Поэтому при наличии у человека аллелей IA и (или) IB вместе с генотипом hh антигены А и В в крови не обнаруживаются. Вот почему у одной из жительниц Бомбея с генотипом hh определили группу крови 0, хотя ее родители имели группу крови АВ, а сын был носителем аллеля IB.

Слайд 29

У человека встречаются тяжелые генетические заболевания, связанные с отсутствием в организме какого-либо фермента. Иногда такие болезни связаны с эпистазом, при котором вещества, возникающие при деятельности гена-ингибитора, препятствуют образованию жизненно важных ферментов, закодированных в другом гене.

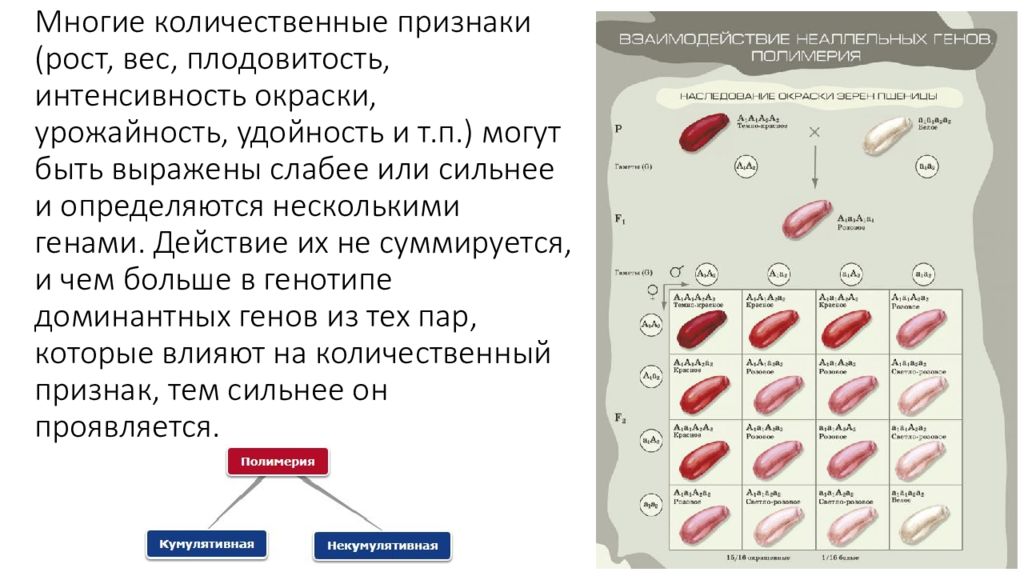

Слайд 31: Многие количественные признаки (рост, вес, плодовитость, интенсивность окраски, урожайность, удойность и т.п.) могут быть выражены слабее или сильнее и определяются несколькими генами. Действие их не суммируется, и чем больше в генотипе доминантных генов из тех пар, которые влияют на количественный признак, тем сильнее он проявляется

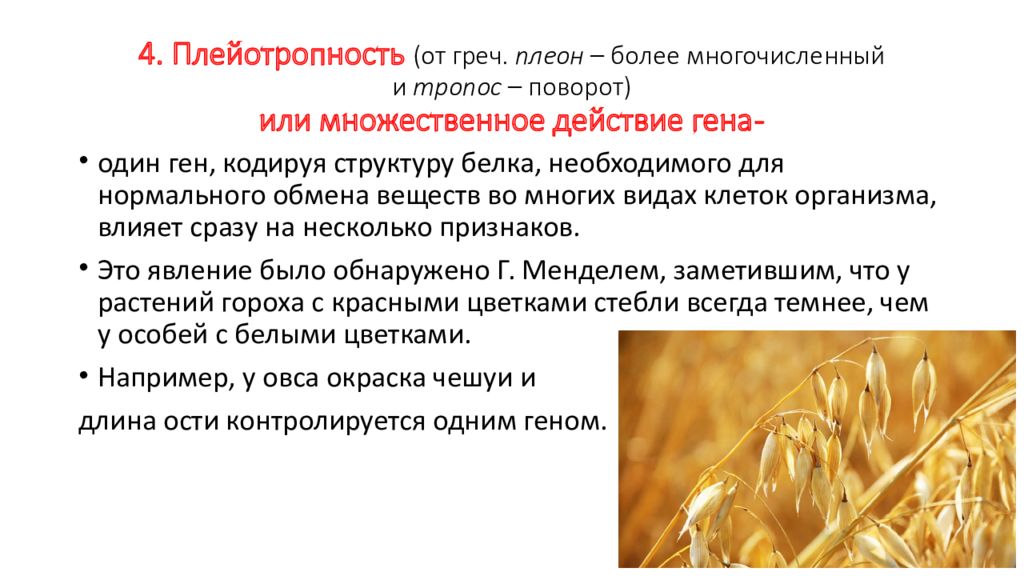

Слайд 36: 4. Плейотропность (от греч. плеон – более многочисленный и тропос – поворот) или множественное действие гена -

о дин ген, кодируя структуру белка, необходимого для нормального обмена веществ во многих видах клеток организма, влияет сразу на несколько признаков. Это явление было обнаружено Г. Менделем, заметившим, что у растений гороха с красными цветками стебли всегда темнее, чем у особей с белыми цветками. Например, у овса окраска чешуи и длина ости контролируется одним геном.

Слайд 37: Плейотропия - явление, когда один ген отвечает за проявление нескольких признаков

Это вызывает отклонения от законов Г. Менделя. Так, у мухи дрозофилы ген, определяющий отсутствие пигмента в глазах (белые глаза), снижает плодовитость и уменьшает продолжительность жизни.

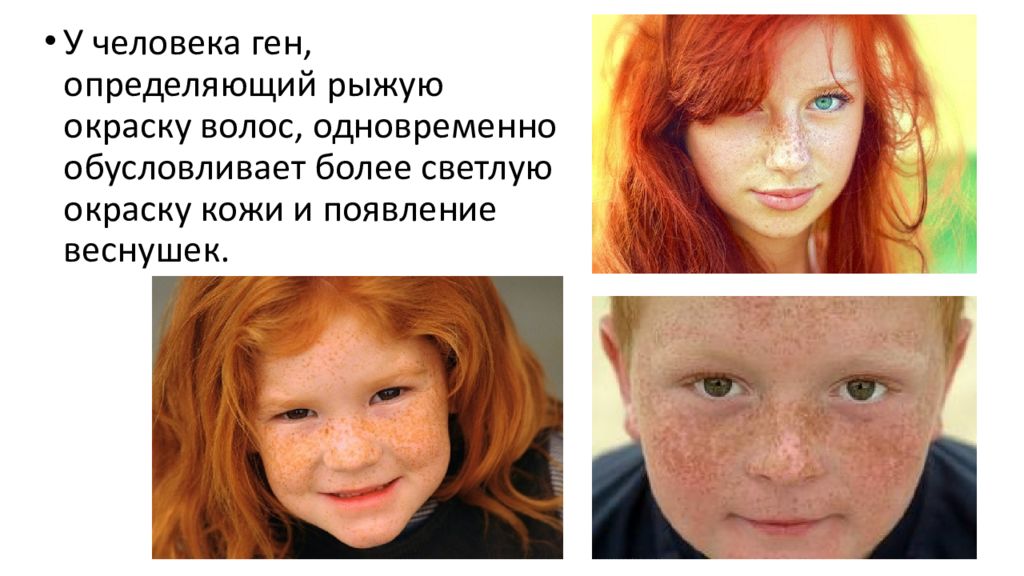

Слайд 38

У человека ген, определяющий рыжую окраску волос, одновременно обусловливает более светлую окраску кожи и появление веснушек.

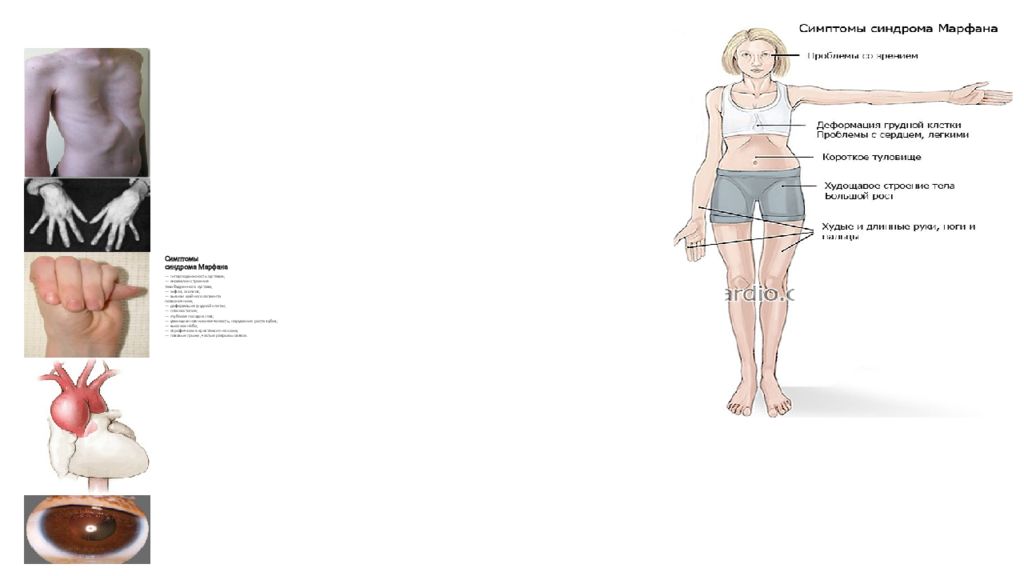

Слайд 39: Например, патология одного определенного гена приводит у человека к развитию синдрома Марфана. Один ген контролирует развитие соединительной ткани и его патология сказывается сразу на многих признаках. Синдром Марфана — заболевание наследственного типа, при котором поражается соединительная ткань с вовлечением в процесс скелетно-мышечной системы и глаз

Слайд 40: Врожденная аномалия наследуется по аутосомно-доминантному типу. В ее основе лежит дефект важнейшего гена, отвечающего за синтез коллагена

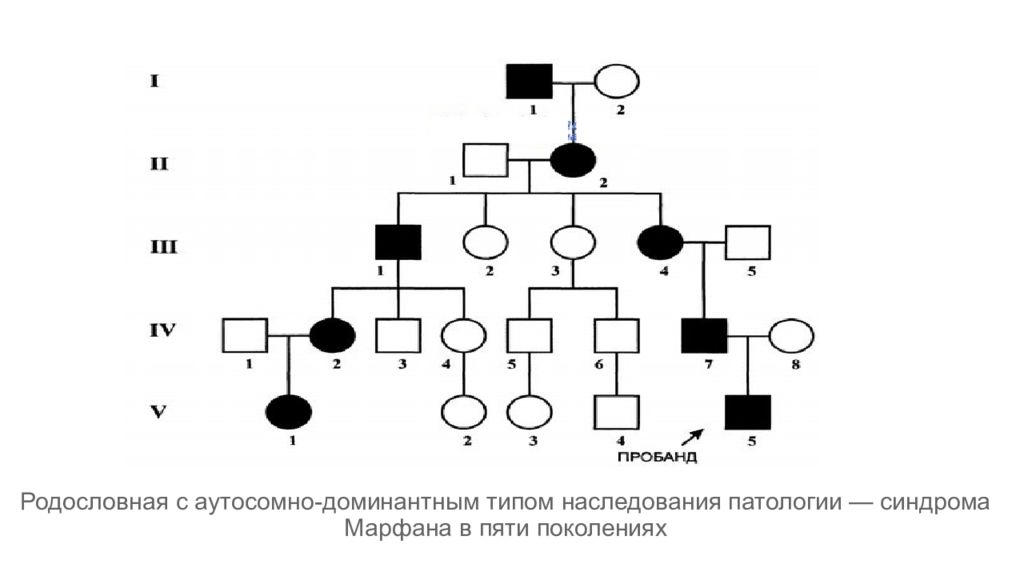

Слайд 41: Родословная с аутосомно-доминантным типом наследования патологии — синдрома Марфана в пяти поколениях

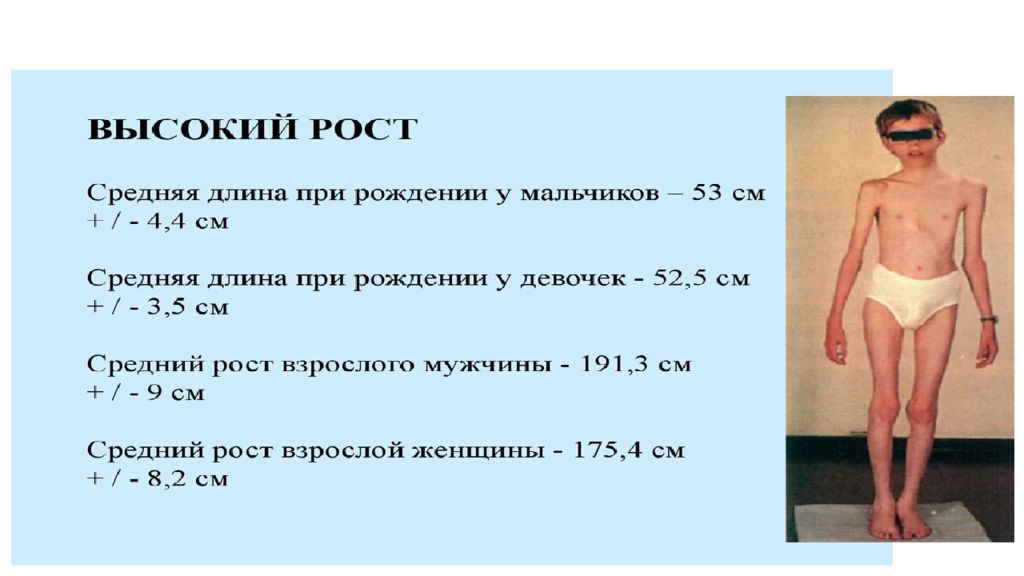

Слайд 42: Распространенность синдрома — 1 случай на 10000 человек. Риск рождения ребенка с синдромом Марфана повышается после достижения отцом возраста 35 лет и достигает 50% при наличии патологии у одного из родителей

Слайд 43: История заболевания В 1876 г. симптомы неизвестной патологии были отмечены доктором Вильямсом, но клинические наблюдения проводились гораздо позже — в 1896 г. педиатром из Франции Антуаном Марфаном. Врач в течение 5-ти лет оценивал состояние девочки с неизученными ранее аномалиями, заключающимися в прогрессировании дистрофии скелета и мышечной ткани. К середине 20-го века имелось множество описанных случаев, когда у больных наблюдались симптомы, близкие к патологии Марфана, и все они относились к заболеваниям наследственного типа

Слайд 44: Симптомы синдрома Марфана — гиперподвижность суставов; — аномалии строения тазобедренного сустава; — кифоз, сколиоз; — вывихи шейного сегмента позвоночника; — деформация грудной клетки; — плоскостопие; — глубокая посадка глаз; — уменьшенная нижняя челюсть, нарушение роста зубов; — высокое нёбо; — атрофические «растяжки» на коже; — паховые грыжи, частые разрывы связок

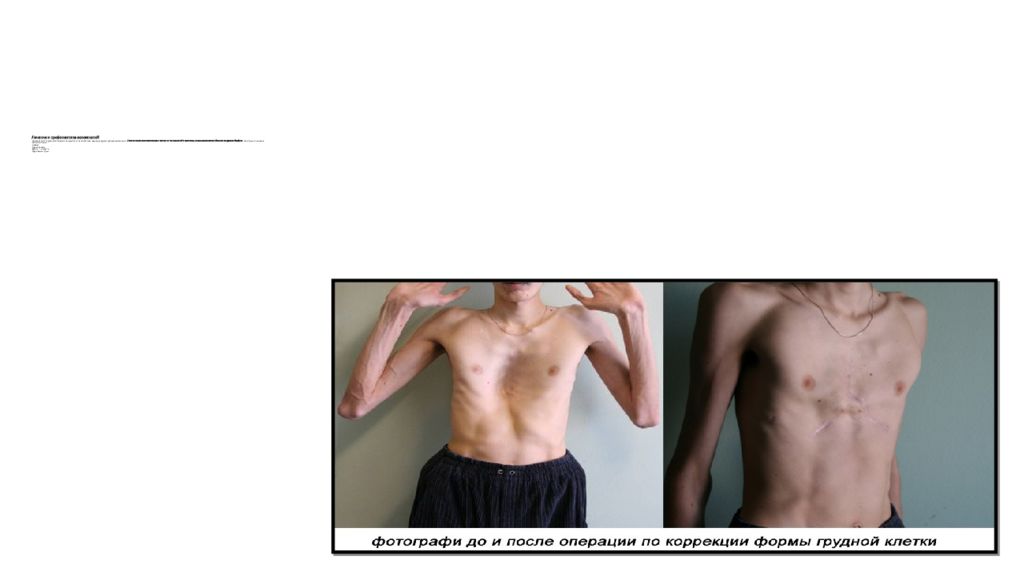

Слайд 46: Лечение и профилактика осложнений Специфической терапии заболевания не существует: изменить гены еще до рождения ребенка невозможно. Лечение только симптоматическое и зависит от тех изменений в организме, которые развиваются у больного синдромом Марфана. Некоторые осложнения патологии можно успешно корректировать, другие — устранять оперативным путем

Слайд 47: Известные люди с синдромом Марфана

Фло Хайман (призер Олимпийских игр по волейболу) Лесли Хорнби (фотомодель и певица) Джон Тавенер (композитор)