Первый слайд презентации: Японский милитаризм

Слайд 2: Цели:

1.). Выяснить была ли альтернатива развития Японии в сер.20в. 2.). выяснить какова была военная политика Японии в период миллитаризма 3.). Выявить общие тенденции развития Японий в период милитаризации 4.). Выявить Причины кризиса японского милитаризма

Слайд 3: Милитаризм

Милитаризм (франц. militarisme, от лат. militaris — военный), в широком смысле — наращивание военного могущества эксплуататорского государства с целью осуществления политики захватнических войн и подавления сопротивления трудящихся масс внутри страны. Будучи постоянным явлением в обществе, разделённом на антагонистические классы, М. сложился как система экономики, политики и идеологии при капитализме (термин "М." был применен впервые в середине 19 в. для характеристики режима Наполеона III во Франции). "Современный милитаризм..., — указывал В. И. Ленин, — ''жизненное проявление'' капитализма: как военная сила, употребляемая капиталистическими государствами при их внешних столкновениях... и как оружие, служащее в руках господствующих классов для подавления всякого рода (экономических и политических) движений пролетариата..."

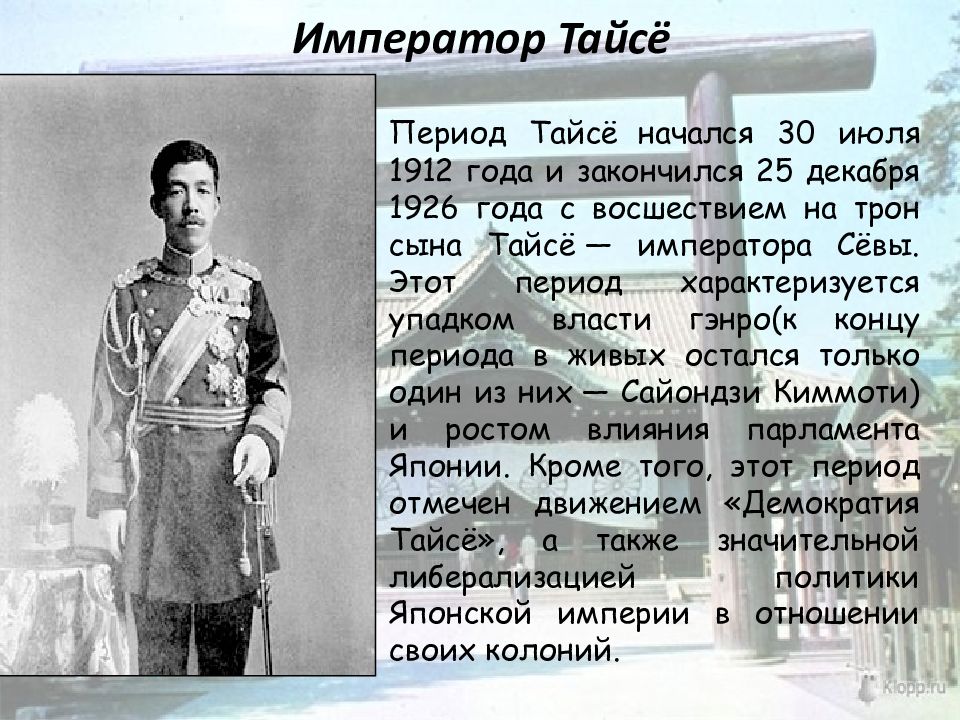

Слайд 4: Император Тайсё

Период Тайсё начался 30 июля 1912 года и закончился 25 декабря 1926 года с восшествием на трон сына Тайсё — императора Сёвы. Этот период характеризуется упадком власти гэнро (к концу периода в живых остался только один из них — Сайондзи Киммоти ) и ростом влияния парламента Японии. Кроме того, этот период отмечен движением «Демократия Тайсё », а также значительной либерализацией политики Японской империи в отношении своих колоний. Император Тайсё

Слайд 5

В переводе с японского Тайсё означает «Великая справедливость». В 1921 году принц Хирохито (1901-1989) стал регентом при умственно отсталом императоре. Японская политика 1920 годов была проникнута демократическими настроениями. Япония познакомилась с западными понятиями и идеями, такими как социализм, коммунизм, профсоюзы, женская эмансипация и студенческое движение. Несмотря на огромную пропасть, разделяемую богатых горожан и бедных крестьян, эпоху Тайсё называют золотым веком нарождающейся демократии, хотя в это время и произошел всплеск националистических настроений. Первая мировая война вызвала промышленный бум, но за ним последовал спад спроса на товары и инфляция. Взвинчивание цен на рис вызвало активный протест крестьян, что привело к массовым волнениям и закончилось «рисовыми бунтами» в 1918 году.

Слайд 6: Танака Гиити

В 1927 году Япония, ослабленная финансовым кризисом, сменила власть посредством выборов. 20 апреля премьер-министром стал генерал Гиити Танака, сменивший 25-го премьер-министра Японии Вакацуки Рэйдзиро. Генерал победил в голосовании, устроенном палатами Японского Парламента. С первых дней правления, Танака проводил политику «крови и железа» или - как позже назовут —шовинизма. Также новый премьер советовал императору Хирохито(Сёва) принять его план, в котором содержались пункты, в которых говорилось, что, придерживаясь программы Гиити Танаки, Япония начнёт войну с такими державами, как СССР, Китай, США, Великобритания и др. Но, несмотря на это, император принял план, тем самым развязав руки генерала Танаки и открыв ему путь во внешнюю политику.

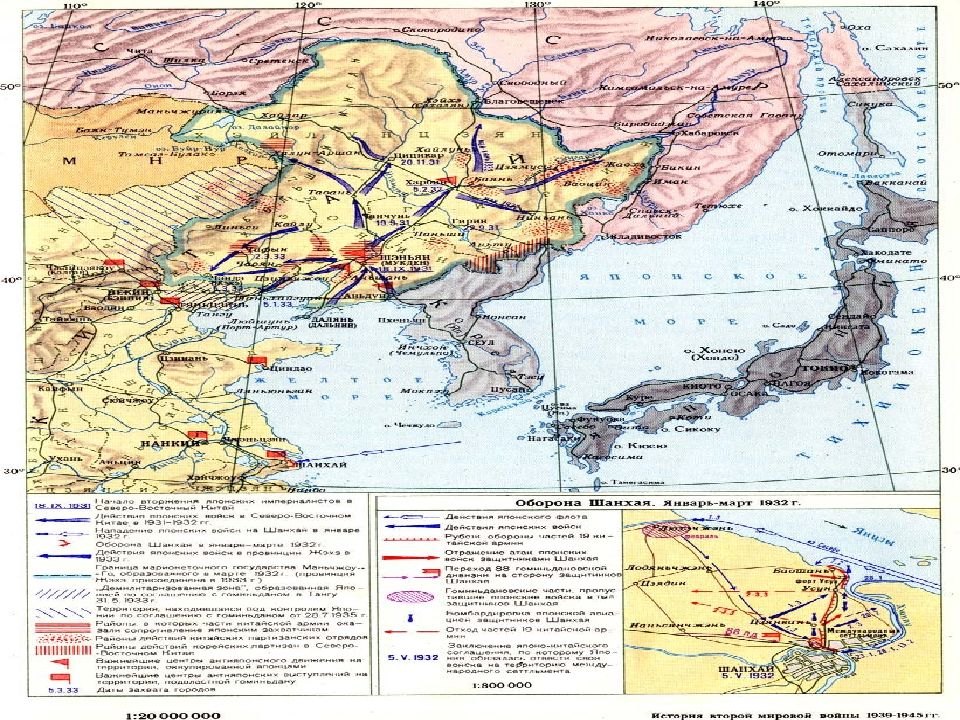

Правящие круги Японии стали искать выход из создавшегося в годы кризиса затруднительного для них экономического и политического положения прежде всего в подготовке и развязывании новой войны. Крупным шагом в этом направлении явилась предпринятая японской военщиной осенью 1931 г.— в разгар кризиса — оккупация Северо-Восточного Китая (Маньчжурии). Авантюры японской военщины в Северо-Восточном Китае сопровождались реорганизацией и укрупнением японских вооружённых сил. Численность японских вооружённых сил, составлявшая до вторжения в Северо-Восточный Китай 230 тыс., возросла к 1936 г. до 380 тыс-2 До 1931 г. японская армия в техническом отношении значительно уступала армиям других империалистических держав: США, Англии, Франции и т. д. Принятие правящей кликой Японии курса на развязывание войны на Дальнем Востоке повлекло за собой поспешную модернизацию японских вооружённых сил. За период с 1931 по 1936 г. в армии были созданы такие отсутствовавшие прежде рода войск, как танковые полки, мотомеханизированные части, химические батальоны. Значительно усилилась техническая оснащённость армии. К 1937 г. Япония по насыщенности своих пехотных дивизий артиллерийским вооружением почти догнала Англию и США и превзошла Францию, причём на вооружении Японии были приняты новые виды орудий. С 1930 по 1936 г. количество зенитных орудий в японской армии возросло с 48 до 288, число танков с 120 до 1 000, число самолётов — с 600 до 1 500. Не меньшее внимание обратила японская военщина на укрепление военно-морских сил. В нарушение обязательств, взятых Японией по Лондонскому соглашению об ограничении морских вооружений, происходило увеличение японских военно-морских сил сверх установленных лимитов. На международной морской конференции 1935—1936 гг. Япония открыто потребовала «паритета» в морских вооружениях с США и Англией и, получив отказ, покинула конференцию. За этим последовал дальнейший рост японского военно-морского флота, укрепление военно-морских баз Японии и скрытое строительство новых баз на «подмандатных» островах Тихого океана. Авантюры японской военщины в Северо-Восточном Китае, осуществлявшиеся с полного ведома и одобрения всего правящего лагеря, создали военно-инфляционную конъюнктуру, которая, как указывал И. В. Сталин, явилась в Японии «главной и решающей силой некоторого оживления некоторых, главным образом, военных отраслей промышленности».

Слайд 8

В результате военно-инфляционной конъюнктуры промышленное производство в Японии составило в 1936 г. 150% по сравнению с уровнем 1929 г. В связи с ростом военного производства продукция тяжёлой промышленности по отношению ко всей промышленной продукции возросла с 38,2% в 1930 г. до 57,8% в 1937 г. Выплавка стали в 1937 г. возросла по сравнению с 1929 г. с 2,3 млн. г до 5,8 млн. т. Выплавка чугуна — с 1,1 млн. т до 2,4 млн. т. Добыча каменного угля за тот же период увеличилась с 33,9 млн. т до 45,3 млн. г. Производство алюминия, отсутствовавшее вообще в Японии в 1929 г., к 1937 г. достигло 14 тыс. г. Производство электроэнергии увеличилось за указанные годы с 13 млн. квтч до 27 млн. квтч. Число зарегистрированных статистикой фабрично-заводских рабочих с 1932 по 1936 г. возросло с 1,7 млн. человек до 2,6 млн. человек. Военно-инфляционная конъюнктура обеспечила японскому империализму не только выход из кризиса, но и сравнительно быстрое выдвижение Японии в число крупных индустриальных держав.

Слайд 14: Тосэйха и Кадоха

« Тосэйха » Активной фашизацией страны занималась группировка « Тосэй-ха » («Фракция контроля»), во главе которой стоял Хидэки Тодзио. Входили туда генералы и офицеры армии выступавшие за становление в Японии фашизма и агрессивное отношение к другим странам.Среди главных членов армейской группировки стоял не только Хидэки Тодзио, но и такие люди как Кадзусигэ Угаки, Хадзимэ Сугияма,Куниаки Коисо, Ёсидзиро Умэдзу и Тэцудзан Нагата. Соперничала с группировкой « Кодо-ха ». Тосэйха попытался представить более политически консервативные (умеренные) элементы в пределах армии, в противоположность радикальному и ультранационалистическому Кодо-ха. В 1940-ом году группировка добилась этого, не меняя власть и работая «консервативно». Фашизм стал национальной идеей, не теряя долю монархизма.

Слайд 15: Кодоха

Фракция имперского пути — фракция в которую входили лица младшего офицерского состава армии Японии. Целью организации было установление военного правительства и продвижение тоталитарных, милитаристских, и экспансионистских идеалов. Фракция никогда не признавалась как политическая партия и имела авторитет лишь в пределах армии. Соперничала с группировкой « Тосэйха ». « Kодоха » предполагала возвращение к идеализированной прединдустрализированной, предориентированной на Запад Японии, в которой государство должно было быть очищено от коррумпированных бюрократов, авантюристических политических деятелей, и жадных капиталистов. Основателями фракци были Садао Араки и Дзиндзабуро Масаки. В результате усиления и возвышения группировки « Тосэй-ха », Фракция имперского пути, в 1940-ом году пришла в упадок.

Слайд 16: Путч 1932 года

ИНЦИДЕНТ 15 мая 1932 г. — попытка государственного переворота, предпринятая группой экстремистов. В путче участвовали молодые офицеры армии и флота, группа боевиков из Айкёдзюку (Школы любви к родной земле), Дзиммукай (Общество императора Дзимму ) и Кэцумэйдан (Лига кровавого братства), недовольные ратификацией Лондонского договора 1930 г. об ограничении морских вооружений. Разделившись на несколько отрядов, путчисты напали на резиденцию премьер-министра Инукаи (он был смертельно ранен), на Министерство внутренних дел, штаб-квартиру правящей партии Сэйюкай, Банк Японии, банк Мицубиси, полицейское управление, электростанцию. Путчисты распространяли листовки с призывами бороться против парламентских партий и финансовых клик, за передачу власти военным, которые установят порядок в стране. У организаторов путча был большой список приговоренных к смерти лиц, среди которых, кроме Инукаи, были: гэнро Сайондзи, хранитель государственной печати Макино, председатель палаты пэров Токугава, член тайного совета Ито, ряд лидеров партий Сэйюкай и Минсэйто и руководители концернов « Ясуда », « Окура », « Мицуи », « Мицубиси », « Сумитомо » и других. После совершения акции участники путча явились в жандармерию с повинной.

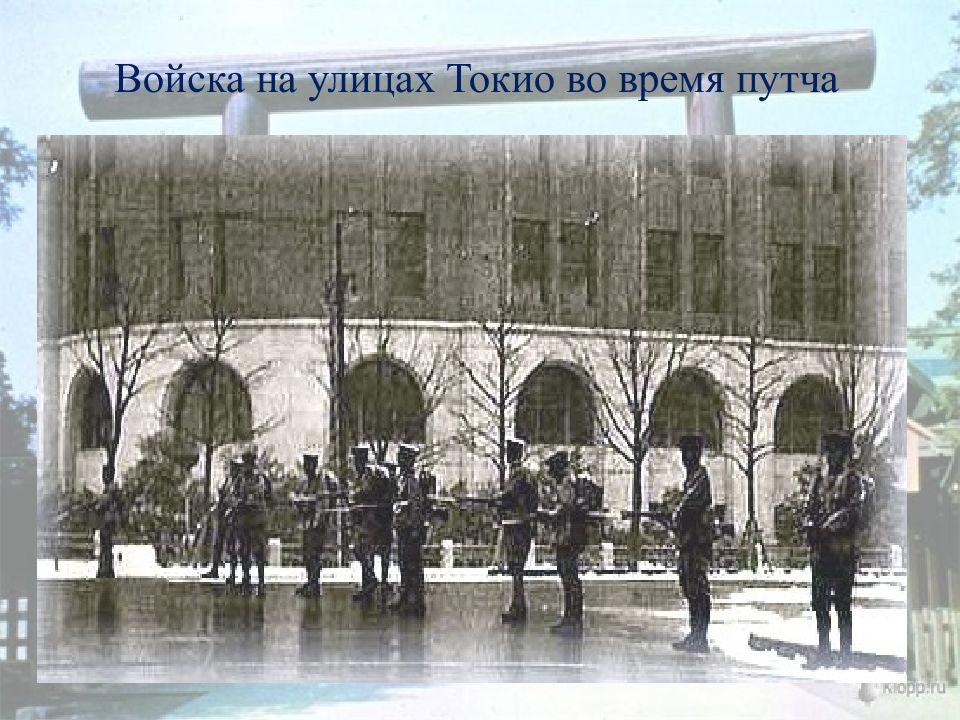

Слайд 17: Войска на улицах Токио во время путча

Слайд 18: Путч 1936 года

События 26 февраля 1936 г. — попытка вооруженного государственного переворота, предпринятая радикальными фашиствующими группировками в Вооруженных силах Японии. Идеологом путча был Кита Икки, именно его программная работа «План реконструкции Японии» была своеобразной настольной книгой мятежных офицеров. Мятежники планировали, организовав путч, при помощи военного министра Кавасима склонить императора к назначению на пост премьер-министра генерала Мадзаки, разделявшего их взгляды. Это должно было стать переходной ступенью к установлению в стране непосредственной власти армии. 1-я дивизия, расквартированная в Токио, в конце февраля получила приказ отправиться в Маньчжурию. Со времен русско-Японской войны 1904–1905 гг. эту привилегированную войсковую часть, несмотря на многочисленные военные события за рубежом, никогда не отправляли за пределы страны. Весь правительственный квартал — от Министерства иностранных дел до территории императорского дворца и от Военного министерства до официальной резиденции правительства — был заблокирован весьма решительно настроенными солдатами. Военнослужащие 1-го и 3-го полков 1-й дивизии, усиленные отдельными подразделениями гвардейской дивизии, в целом приблизительно 1400 солдат и офицеров, произвели массовые аресты руководящих государственных деятелей Японии.

Слайд 19

Одновременно была взята штурмом резиденция премьер-министра, мятежники перебили большинство охранявших ее полицейских. Однако вместо премьера Окады Кэйсукэ был убит его зять. Нападению подверглась квартира бывшего премьер-министра и бывшего министра-хранителя императорской печати адмирала Сайто, которая находилась поблизости. Сайто вышел к восставшим и был сражен пулеметной очередью. Одновременно другие военные ворвались в квартиру престарелого министра финансов Такахаси и расстреляли старика прямо в постели. Был убит генеральный инспектор военного обучения в армии генерал Ватанабэ, которого особенно ненавидели мятежники. Ватанабэ пытался отстреливаться, но был убит. Что же касается камергера, адмирала Судзуки, он был тяжело ранен в своей квартире, но спасся от смерти только благодаря смелости своей жены. Лишь небольшая заминка спасла жизни князя Сайондзи, престарелого советника императора, а также бывшего министра-хранителя императорской печати Макино. Оба жили далеко за пределами Токио. Мятежники приехали к загородному дому князя Сайондзи с опозданием на 25 минут. Князь был уже предупрежден и перевезен в безопасное место. С первыми же выстрелами скрылись и многие члены правительства, известные политики и ведущие представители делового мира. Частично они укрылись в императорском дворце. Мятежные части концентрировались в правительственном квартале. Две возведенные здесь современные гостиницы европейского типа были превращены в штаб-квартиры восставших. В китайском ресторане « Кораку » руководители мятежников организовывали собрания и выступали перед горожанами. Офицеры пытались придать своим лозунгам острую социальную направленность с явным антикапиталистическим звучанием. Важнейшие опорные пункты мятежников, особенно резиденция премьер-министра, здания парламента, Генерального штаба и обе гостиницы, были постепенно превращены в военные крепости.

Слайд 20

Военное министерство не могло занять какой бы то ни было определенной позиции, его деятельность, как и деятельность Генерального штаба, была парализована, ни один офицер не мог попасть в служебное помещение. Мятежники могли без труда занять другие районы Токио. Но они были полны оптимизма и ожидали стихийного распространения восстания по всей Японии. Только поздней ночью в первый день восстания военное руководство выпустило официальное сообщение, которое, однако, в печати появилось лишь на следующий день. Оно было расплывчато, а мятежники были охарактеризованы как «молодые, активно действующие офицеры». Содержалась настоятельная просьба к населению спокойно заниматься своими делами, словно ничего не произошло. Лишь к вечеру второго дня в центр города вошли новые воинские подразделения. Новые части продвигались медленно, очень осторожно, окружая занятый мятежниками район. Увеличивалось количество пулеметных точек, возводились баррикады; проволочные заграждения усиливали серьезность всей картины. Новые части заняли центральную токийскую гостиницу «Империал». На следующее утро был назначен военный комендант города, который получил право действовать в условиях чрезвычайного положения. Военные, захватившие центр города, уже открыто назывались мятежниками, от них требовали немедленно вернуться в казармы и сдать оружие. Был выдвинут ультиматум, его срок истекал 28 февраля в 8 утра. Мятежники отказались сдаться. Появились танки, которые заняли исходные позиции. Была подтянута тяжелая и полевая артиллерия. Ночью 28 февраля верные правительству части, двигаясь колоннами, вплотную подошли к сторожевым постам мятежников.

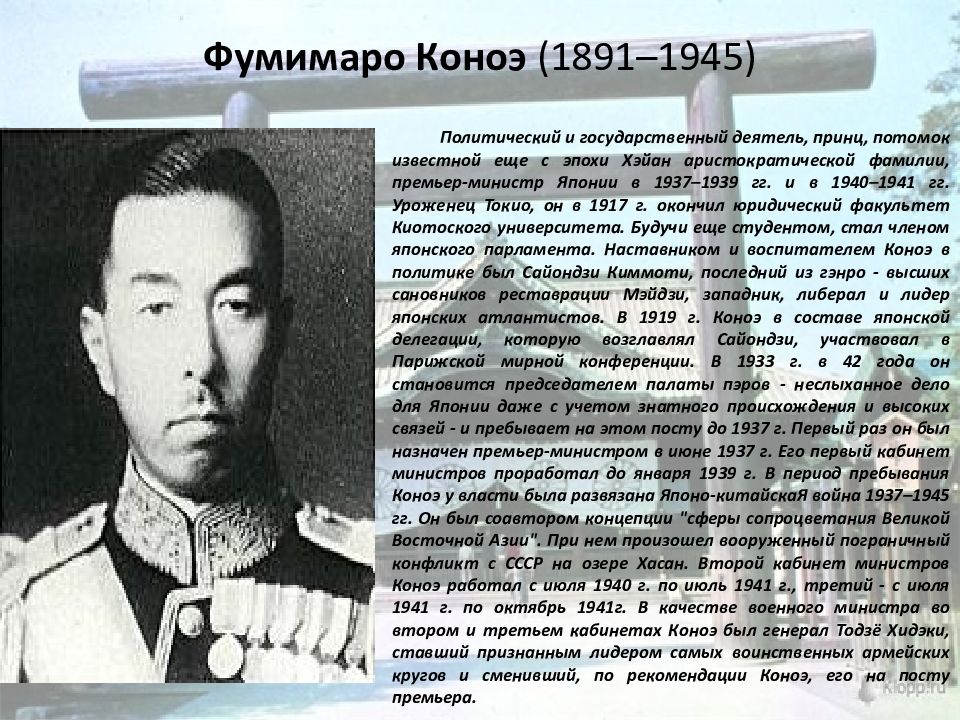

Слайд 21: Фумимаро Коноэ (1891–1945)

политический и государственный деятель, принц, потомок известной еще с эпохи Хэйан аристократической фамилии, премьер-министр Японии в 1937–1939 гг. и в 1940–1941 гг. Уроженец Токио, он в 1917 г. окончил юридический факультет Киотоского университета. Будучи еще студентом, стал членом японского парламента. Наставником и воспитателем Коноэ в политике был Сайондзи Киммоти, последний из гэнро - высших сановников реставрации Мэйдзи, западник, либерал и лидер японских атлантистов. В 1919 г. Коноэ в составе японской делегации, которую возглавлял Сайондзи, участвовал в Парижской мирной конференции. В 1933 г. в 42 года он становится председателем палаты пэров - неслыханное дело для Японии даже с учетом знатного происхождения и высоких связей - и пребывает на этом посту до 1937 г. Первый раз он был назначен премьер-министром в июне 1937 г. Его первый кабинет министров проработал до января 1939 г. В период пребывания Коноэ у власти была развязана Японо-китайскаЯ война 1937–1945 гг. Он был соавтором концепции "сферы сопроцветания Великой Восточной Азии". При нем произошел вооруженный пограничный конфликт с СССР на озере Хасан. Второй кабинет министров Коноэ работал с июля 1940 г. по июль 1941 г., третий - с июля 1941 г. по октябрь 1941г. В качестве военного министра во втором и третьем кабинетах Коноэ был генерал Тодзё Хидэки, ставший признанным лидером самых воинственных армейских кругов и сменивший, по рекомендации Коноэ, его на посту премьера. политический и государственный деятель, принц, потомок известной еще с эпохи Хэйан аристократической фамилии, премьер-министр Японии в 1937–1939 гг. и в 1940–1941 гг. Уроженец Токио, он в 1917 г. окончил юридический факультет Киотоского университета. Будучи еще студентом, стал членом японского парламента. Наставником и воспитателем Коноэ в политике был Сайондзи Киммоти, последний из гэнро - высших сановников реставрации Мэйдзи, западник, либерал и лидер японских атлантистов. В 1919 г. Коноэ в составе японской делегации, которую возглавлял Сайондзи, участвовал в Парижской мирной конференции. В 1933 г. в 42 года он становится председателем палаты пэров - неслыханное дело для Японии даже с учетом знатного происхождения и высоких связей - и пребывает на этом посту до 1937 г. Первый раз он был назначен премьер-министром в июне 1937 г. Его первый кабинет министров проработал до января 1939 г. В период пребывания Коноэ у власти была развязана Японо-китайскаЯ война 1937–1945 гг. Он был соавтором концепции "сферы сопроцветания Великой Восточной Азии". При нем произошел вооруженный пограничный конфликт с СССР на озере Хасан. Второй кабинет министров Коноэ работал с июля 1940 г. по июль 1941 г., третий - с июля 1941 г. по октябрь 1941г. В качестве военного министра во втором и третьем кабинетах Коноэ был генерал Тодзё Хидэки, ставший признанным лидером самых воинственных армейских кругов и сменивший, по рекомендации Коноэ, его на посту премьера. Политический и государственный деятель, принц, потомок известной еще с эпохи Хэйан аристократической фамилии, премьер-министр Японии в 1937–1939 гг. и в 1940–1941 гг. Уроженец Токио, он в 1917 г. окончил юридический факультет Киотоского университета. Будучи еще студентом, стал членом японского парламента. Наставником и воспитателем Коноэ в политике был Сайондзи Киммоти, последний из гэнро - высших сановников реставрации Мэйдзи, западник, либерал и лидер японских атлантистов. В 1919 г. Коноэ в составе японской делегации, которую возглавлял Сайондзи, участвовал в Парижской мирной конференции. В 1933 г. в 42 года он становится председателем палаты пэров - неслыханное дело для Японии даже с учетом знатного происхождения и высоких связей - и пребывает на этом посту до 1937 г. Первый раз он был назначен премьер-министром в июне 1937 г. Его первый кабинет министров проработал до января 1939 г. В период пребывания Коноэ у власти была развязана Японо-китайскаЯ война 1937–1945 гг. Он был соавтором концепции "сферы сопроцветания Великой Восточной Азии". При нем произошел вооруженный пограничный конфликт с СССР на озере Хасан. Второй кабинет министров Коноэ работал с июля 1940 г. по июль 1941 г., третий - с июля 1941 г. по октябрь 1941г. В качестве военного министра во втором и третьем кабинетах Коноэ был генерал Тодзё Хидэки, ставший признанным лидером самых воинственных армейских кругов и сменивший, по рекомендации Коноэ, его на посту премьера.

Слайд 22

В 1940 г. правительство Коноэ установило тесные военно-политические связи с фашистскими государствами, подписав Берлинский пакт. Важное место в политике Коноэ занимала Россия. Коноэ был не прочь расширить владения Японской империи за счет советских территорий на Дальнем Востоке и в Забайкалье в случае, скажем, военного поражения СССР в войне с Германией и распада его как единого государства. Он не возражал против использования в политической игре атамана Семенова, мечтавшего о независимой казачьей республике в Забайкалье, каковая могла бы возникнуть только при мощной военной, экономической и политической поддержке Японии. Но против войны с СССР он выступал категорически, оставаясь на этих позициях до конца жизни. Его правительство подписало Пакт о нейтралитете с СССР 13 апреля 1941 г. В годы войны Коноэ фактически был удален от дел, не располагая ни полнотой власти, ни даже полнотой информации. Он принял участие в отстранении Тодзё от власти и замене его генералом Койсо Куниаки летом 1944 г., но заметной роли в этом деле не сыграл. Дважды, летом 1943 г. и летом 1945 г., Коноэ собирался с секретной миссией в Москву, но Сталин оба раза отказывался даже от обсуждения японских предложений о предстоящей встрече. В последний год своей жизни он решил взяться за борьбу с коммунизмом в Японии, обвинив в прокоммунистических симпатиях наиболее экстремистскую часть армейского руководства, о чем представил доклад императору во время аудиенции 14 февраля 1945 г., а после капитуляции прямо попытался сделать ставку на Макартура и его штаб как спасителей от красной опасности. Макартур принял принца достаточно нелюбезно, а японская пресса развернула против него ожесточенную кампанию. В последние дни Коноэ горько жаловался на нежелание американцев вместе с ним бороться с коммунизмом, на еврейское засилие в штабе Макартура, а в своих предсмертных записках пытался представить себя другом Соединенных Штатов. Принц предпочел смерть от яда в собственной постели суду и виселице.

Слайд 23

Особенности фашизма в Японии а) В Германии и Италии фашистские партии контролировали армию, в Японии именно армия играла роль главной в руках правящей политической силы; б) как и в Италии, так и в Японии фашизм не ликвидировал монархии; разница в том, что итальянский король не играл ни малейшей роли, тогда как японский император нисколько не утратил своей абсолютной власти, ни своего влияния (сохранились и все связанные с монархией учреждения вроде Тайного совета и пр.). Японский фашизм выступал в специфической форме военно-монархической диктатуры.

В Японии продолжался процесс милитаризации государства, фашизации внутриполитического режима и военной мобилизации экономики, отражавший интересы крупной монополистической буржуазии и придворной аристократии. По воле реакционных правящих кругов уже велась война против Китая и интенсивно готовилась агрессия против Советского Союза, а также против Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Для проведения идеологической подготовки к расширению агрессии правящие круги Японии мобилизовали государственный аппарат, буржуазные партии и милитаристско-фашистские организации. Население Японии воспитывалось в духе тенноизма ( тенно — император. — Ред.), милитаризма и антисоветизма. Тон этой пропаганде задавали члены правительства. Так, министр просвещения Араки заявил 11 июля 1938 г.: «Решимость Японии воевать, чтобы покончить с Китаем и Россией, является достаточной для ведения войны в течение более десяти лет» В приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока отмечалось, что японская школа полностью подчинялась интересам милитаризма и «через предметы, изучавшиеся в школе, а также в те часы, которые были отведены специально для военной подготовки, школьникам внушался дух « кодо », или ультранационализм» В стране издавалось большое число книг, пропагандировавших милитаристские идеи, обелявших агрессию Японии против Китая, Так, в книге Т. Такасимы «Война во имя императора» восхвалялся «антикоминтерновский пакт», доказывалась необходимость «совместно с нацистско-фашистским движением предпринять решительные действия против великих государств».Япония, писал Такасима, ведет войну против Китая, чтобы «осуществить поворот в мировой истории, распространить императорский путь « кодо », его идеи по всему миру».

Слайд 26: Подписание антикомминтерновского пакта Германии и Японии. Берлин. 25 ноября 1936 г

Слайд 28: Японский милитаризм во второй мировой войне

Триумфальное шествие наследников самураев, начавшись 7 декабря 1941 года, продолжалось вплоть до июня 1942 года и вполне сравнимо с немецким блицкригом первых месяцев Великой Отечественной войны. Уже 8 декабря японцы высадились в Малайе (тогда колония Англии) и на Филиппинах, принадлежавших США. 25 декабря пал Гонконг (в Гонконге англичане рассчитывали обороняться около полугода, но японцам для их разгрома потребовалось всего 18 дней), в течение января 1942 года англичане вынуждены были оставить Малайю, а 15 февраля капитулировала являвшаяся оплотом британского владычества в Юго-Восточной Азии крепость Сингапур. В начале мая японцы завершили оккупацию Филиппин, а еще ранее в их руках оказались все крупные острова Индонезии, называвшейся тогда Голландской Восточной Индией. В итоге к середине 1942 года Японская империя контролировала территорию в почти десять миллионов квадратных километров, а население оккупированных ее вооруженными силами стран составляло около 400 млн. человек. Плакаты милитарийской Японии времён Второй Мировой войны

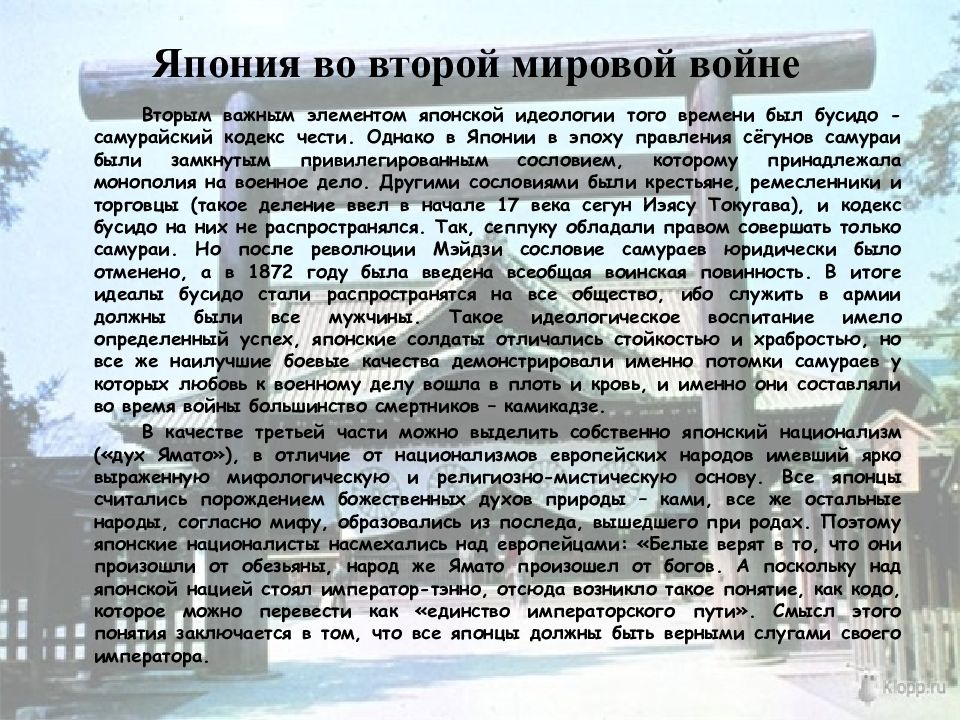

Слайд 32: Япония во второй мировой войне

Вторым важным элементом японской идеологии того времени был бусидо - самурайский кодекс чести. Однако в Японии в эпоху правления сёгунов самураи были замкнутым привилегированным сословием, которому принадлежала монополия на военное дело. Другими сословиями были крестьяне, ремесленники и торговцы (такое деление ввел в начале 17 века сегун Иэясу Токугава ), и кодекс бусидо на них не распространялся. Так, сеппуку обладали правом совершать только самураи. Но после революции Мэйдзи сословие самураев юридически было отменено, а в 1872 году была введена всеобщая воинская повинность. В итоге идеалы бусидо стали распространятся на все общество, ибо служить в армии должны были все мужчины. Такое идеологическое воспитание имело определенный успех, японские солдаты отличались стойкостью и храбростью, но все же наилучшие боевые качества демонстрировали именно потомки самураев у которых любовь к военному делу вошла в плоть и кровь, и именно они составляли во время войны большинство смертников – камикадзе. В качестве третьей части можно выделить собственно японский национализм («дух Ямато »), в отличие от национализмов европейских народов имевший ярко выраженную мифологическую и религиозно-мистическую основу. Все японцы считались порождением божественных духов природы – ками, все же остальные народы, согласно мифу, образовались из последа, вышедшего при родах. Поэтому японские националисты насмехались над европейцами: «Белые верят в то, что они произошли от обезьяны, народ же Ямато произошел от богов. А поскольку над японской нацией стоял император-тэнно, отсюда возникло такое понятие, как кодо, которое можно перевести как «единство императорского пути». Смысл этого понятия заключается в том, что все японцы должны быть верными слугами своего императора.