Первый слайд презентации: Защита прав

1. Понятие и виды исков. 2. Легисакционный процесс 3. Формулярный процесс 4. Экстраординарный процесс

Слайд 2: Понятие и виды исков

Иск (actio) – обращенное в суде требование одного лица (истца) к другому (ответчику); это право лица осуществлять принадлежащее ему требование Классификация римских исков: I. по личности ответчика: 1. вещные (actiones in rem) – требование признать право истца на определенную вещь. Ответчиком могло быть любое лицо, нарушившее право истца: а) виндикационный иск - иск собственника об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения; б) негаторный иск – это иск, представляющий собой требование владеющего вещью собственника к третьим лицам об устранении препятствий, связанных с осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению вещью. 2. личные (actiones in personam) – требование исполнения обязательства конкретным должником (например, требование уплатить долг).

Слайд 3: Классификация римских исков

II. по объему: 1. иски для восстановления нарушенного состояния имущественных прав (возмещения ущерба) (actiones rei persecutoriae) – истец требовал имущественную вещь, находящуюся у ответчика (виндикационный иск); 2. штрафные (actiones poenalis), направленные на частное наказание ответчика. Посредством таких исков взыскивали частный штраф; 3. смешанные (actiones mixtae), осуществляющие и возмещение убытков, и наказание ответчика; III. по основанию: 1. основанные на законе (actiones in jus); 2. основанные на действиях (actiones in factum); IV. по содержанию: прямой иск (actio directa). иск по аналогии – если по образцу уже существующего и принятого в практике прямого иска принимался аналогичный ему иск.

Слайд 4: Классификация римских исков

V. в зависимости от способа толкования права: иски из доброй совести (actiones bonae fidei) – судья должен был выносить решение, руководствуясь принципом «доброй совести», но не выходя из предписаний права. иски строгого права ( actiones stricti juris ); При рассмотрении исков строгого права судья был связан буквой договора и не имел права принимать возражения ответчика, основанные на требованиях справедливости VI. иски о притязаниях; преюдициальные иски; иски о разделе. (Современная классификация: исполнительные, установительные и преобразовательные.) 1. Иски о притязаниях, или исполнительные – ответчик присуждался к реальным действиям (например, вернуть долг). Самая распространенная группа исков. 2. Преюдициальные (или установительные) – констатируется лишь наличие права у истца. Особенность: требование истца обращалось не к ответчику, а к суду. 3. Иски о разделе, или преобразовательные, – когда возникало совместное имущество, а потом нужно было разделять. Суд должен был установить, какую часть должен получить истец.

Слайд 5: Классификация римских исков

VII. Иные виды исков: 1. популярные иски (actiones popularis) – мог предъявить любой гражданин. Таковы, например, иски, предъявлявшиеся к тем, кто что-либо поставил или подвесил так, что оно может упасть на улицу, т.е. из квази-деликтов; 2. встречный иск (actio contraria) – иск, предъявленный ответчиком истцу для совместного рассмотрения с первоначальным иском; Цель иска большей частью заключается в том, чтобы произвести зачет и тем уменьшить требования первоначального иска или даже совершенно погасить его. 3. иск с фикцией (actio ficticia) применялся в том случае, когда претор считал необходимым распространить защиту на какое-либо не предусмотренное в законе отношение. В этом случае претор предписывал судье предположить существование некоторых фактов, которых в действительности не было (то есть допустить фикцию). Такая фикция позволяла подвести новое отношение под один из известных исков.

Слайд 6: Особые средства преторской защиты

интердикт (interdicta) – обязательный к исполнению приказ претора совершить определенное действие или воздержаться от совершения определенного действия. Интердикты предполагали защиту не против собственника вещи, а против третьих лиц, посягнувших на владение, имеющее добросовестное основание. Виды интердиктов: – односторонние и двухсторонние; – восстановительные (требовали возвращения лицу какой-либо вещи) и предъявительные (требовали представления какого-либо лица, раба или члена семьи, вещи или документа); – для владения недвижимостью и для владения движимыми вещами.

Слайд 7: Особые средства преторской защиты

2) Реституция (restitutio in integrum) – восстановление в первоначальное положение, способ защиты от применения норм права, например: - при заключении невыгодной сделки лицом, не достигшим 25 лет (претор принимал во внимание неопытность лица), - при пропуске срока по уважительным причинам, - при ошибке в процессе, - в случае заключения сделки под влиянием угроз или обмана, - в случае заключения сделки от которой лицо терпит значительный ущерб.

Слайд 8: Особые средства преторской защиты

3) Публицианов иск (actio Publiciana), основанный на фикции. Защита заключалась в условной подмене реального, защищаемого добросовестного владения категорией собственности. Претор вводил фиктивное предположение, что давностный срок как бы истек, и владелец получал бы полноценную правовую защиту от любых посягательств на его вещь. Претор закреплял вещь, ставшую предметом претензии, в имуществе добросовестного приобретателя (in bonis), откуда возникавшее новое по своему основанию право стало называться преторской собственностью, или «бонитарным обладанием». 4) преторская стипуляция (stipulationes praetoriae) выражалась в принуждении претора к словесному договору между сторонами. Такое принуждение осуществлялось для того, чтобы с помощью этого договора защитить право кредитора. Для принуждения должника к заключению такого договора претор использовал взятие залога, введение кредитора во владение имуществом должника и т.д. 5) ввод во владение (missio in possessionem) – преобладающий способ исполнения судебного решения, заключавшийся в том, что претор особым приказом вводил победителя судебного процесса во владение имуществом должника;

Слайд 9: Формы защиты нарушенных прав

Защита прав – это способ разрешение конфликта между участниками гражданского оборота в форме спора о соответствии их притязаний общепринятому правопорядку. Римское право закрепляло следующие формы защиты нарушенных прав: самозащита в порядке самоуправства; защита, осуществляемая частными лицами: а) заключение соглашения между сторонами о передаче дела в суд, а именно так называемому третейскому судье; б) заключение договора спорящих сторон с третейским судьей, который присуждался претором к исполнению своей обязанности под угрозой наложения на него штрафа. 3. защита, осуществляемая государственными органами.

Слайд 10: Самоуправство как форма защиты прав

Самоуправство – самовольное отражение притязаний третьих лиц. В древнейшее время самоуправство – единственный способ защиты нарушенного права. Примеры С. архаической эпохи: обращение в рабство неоплатного должника, а именно: кредитор мог связать веревкой должника или его близкого родственника в качестве заложника, увести к себе в дом, заковать в кандалы и заставить работать на себя. право жизни и смерти подвластных (домовладыка мог продать в рабство даже взрослых сыновей, убить ребенка-уродца). право убийства ночного вора.

Слайд 11: Самоуправство как форма защиты прав

С развитием общественной жизни самоуправство становится под контроль общественного мнения и усиливающейся общественной власти. Условия для признания самоуправства дозволенной самозащитой: в порядке самозащиты можно было отражать только насильственное нарушение своих прав; самозащита должна была направляться на защиту только реальных, а не мнимых прав, признанных и охраняемых в юридическом порядке; самозащита должна была осуществляться только непосредственно самим потерпевшим, а не по его поручению, от его имени, наемником; действия должны быть только ответными, а не превентивными.

Слайд 12: Самоуправство как форма защиты прав

Позднейшее римское право выступило против самоуправления. В современном праве самоуправство принципиально запрещается, кроме необходимой обороны и крайней необходимости. По мере развития Римского государства в целях квалифицированного разрешения возникавших споров появился специальный орган для защиты нарушенного права – суд.

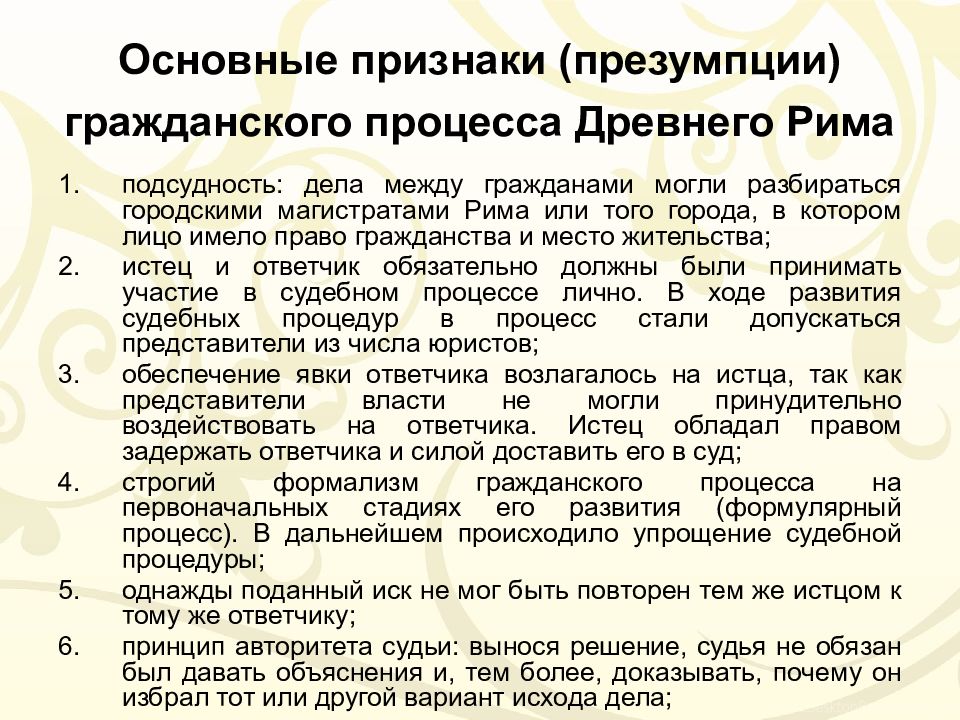

Слайд 13: Основные признаки (презумпции) гражданского процесса Древнего Рима

подсудность: дела между гражданами могли разбираться городскими магистратами Рима или того города, в котором лицо имело право гражданства и место жительства; истец и ответчик обязательно должны были принимать участие в судебном процессе лично. В ходе развития судебных процедур в процесс стали допускаться представители из числа юристов; обеспечение явки ответчика возлагалось на истца, так как представители власти не могли принудительно воздействовать на ответчика. Истец обладал правом задержать ответчика и силой доставить его в суд; строгий формализм гражданского процесса на первоначальных стадиях его развития (формулярный процесс). В дальнейшем происходило упрощение судебной процедуры; однажды поданный иск не мог быть повторен тем же истцом к тому же ответчику; принцип авторитета судьи: вынося решение, судья не обязан был давать объяснения и, тем более, доказывать, почему он избрал тот или другой вариант исхода дела;

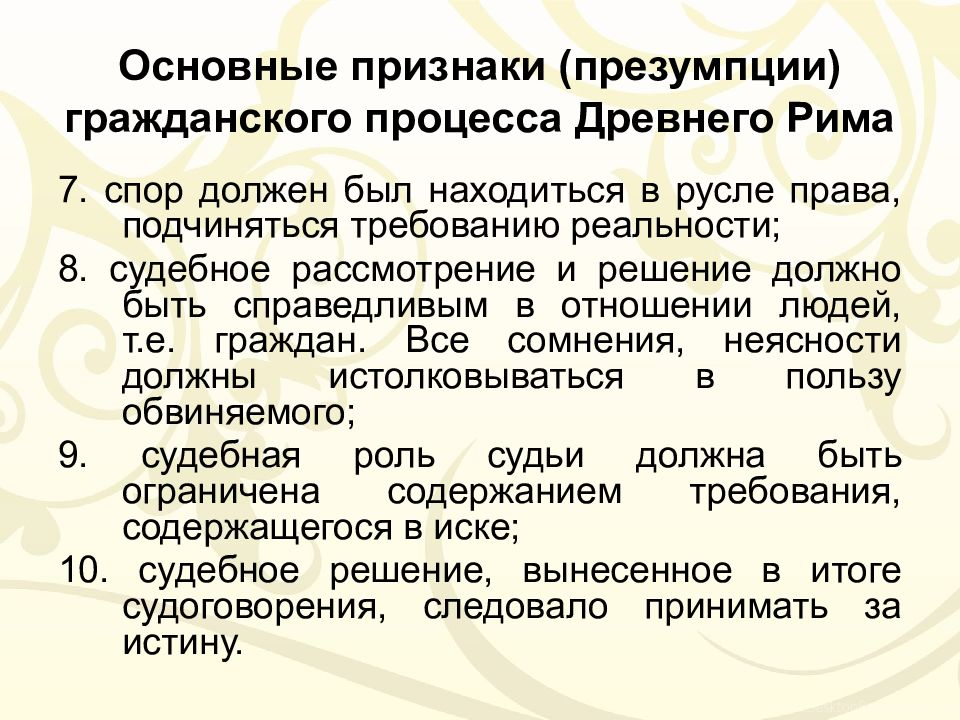

Слайд 14: Основные признаки (презумпции) гражданского процесса Древнего Рима

7. спор должен был находиться в русле права, подчиняться требованию реальности; 8. судебное рассмотрение и решение должно быть справедливым в отношении людей, т.е. граждан. Все сомнения, неясности должны истолковываться в пользу обвиняемого; 9. судебная роль судьи должна быть ограничена содержанием требования, содержащегося в иске; 10. судебное решение, вынесенное в итоге судоговорения, следовало принимать за истину.

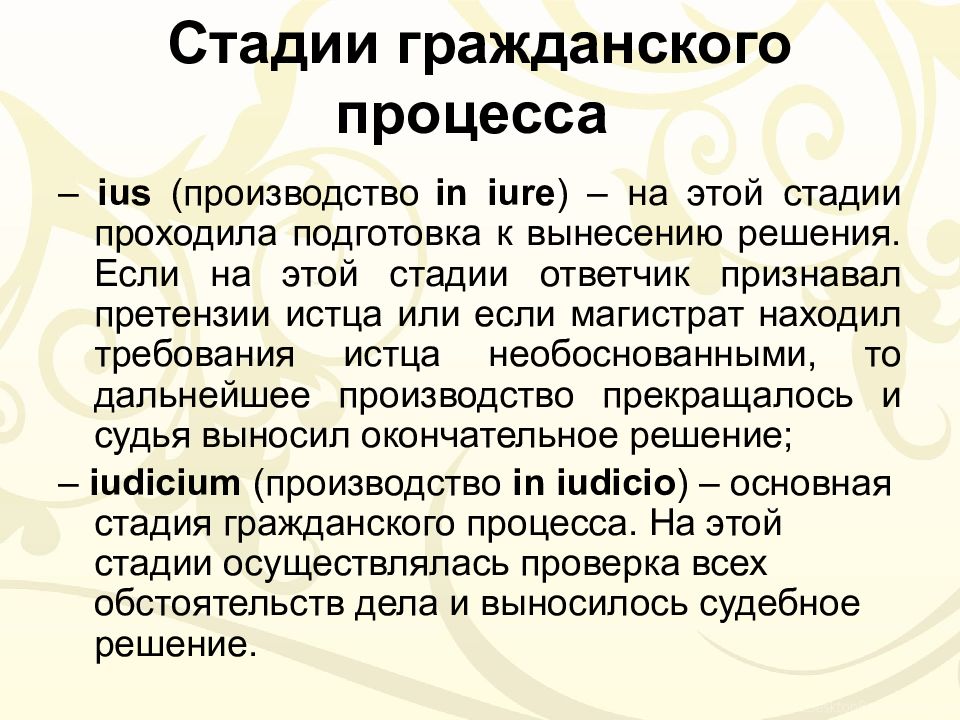

Слайд 15: Стадии гражданского процесса

– ius (производство in iure ) – на этой стадии проходила подготовка к вынесению решения. Если на этой стадии ответчик признавал претензии истца или если магистрат находил требования истца необоснованными, то дальнейшее производство прекращалось и судья выносил окончательное решение; – iudicium (производство in iudicio ) – основная стадия гражданского процесса. На этой стадии осуществлялась проверка всех обстоятельств дела и выносилось судебное решение.

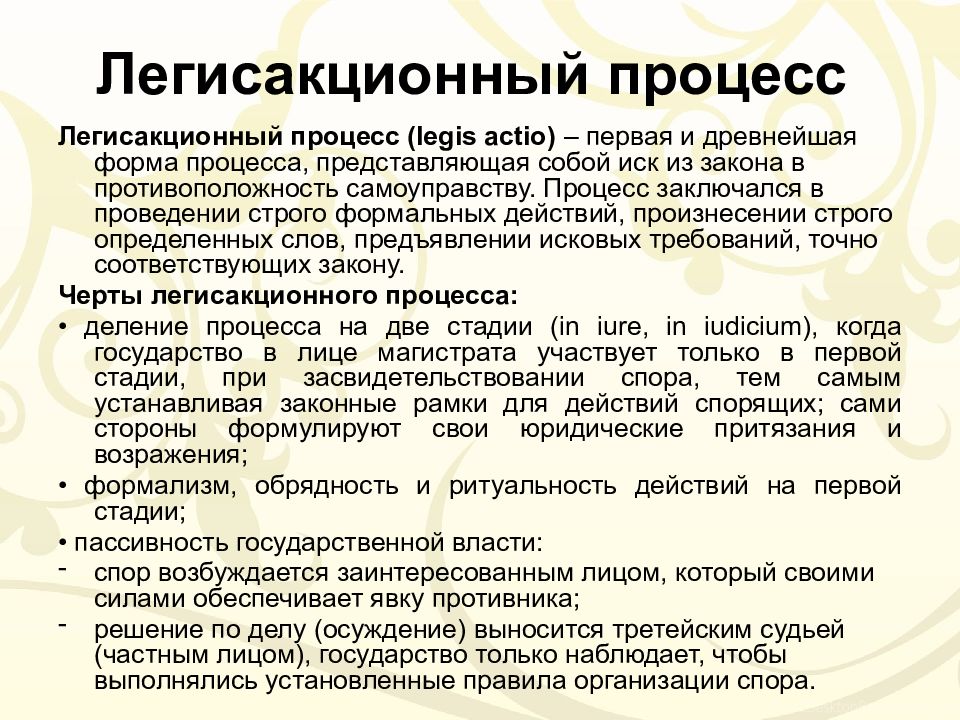

Слайд 16: Легисакционный процесс

Легисакционный процесс (legis actio) – первая и древнейшая форма процесса, представляющая собой иск из закона в противоположность самоуправству. Процесс заключался в проведении строго формальных действий, произнесении строго определенных слов, предъявлении исковых требований, точно соответствующих закону. Черты легисакционного процесса: • деление процесса на две стадии (in iure, in iudicium), когда государство в лице магистрата участвует только в первой стадии, при засвидетельствовании спора, тем самым устанавливая законные рамки для действий спорящих; сами стороны формулируют свои юридические притязания и возражения; • формализм, обрядность и ритуальность действий на первой стадии; • пассивность государственной власти: спор возбуждается заинтересованным лицом, который своими силами обеспечивает явку противника; решение по делу (осуждение) выносится третейским судьей (частным лицом), государство только наблюдает, чтобы выполнялись установленные правила организации спора.

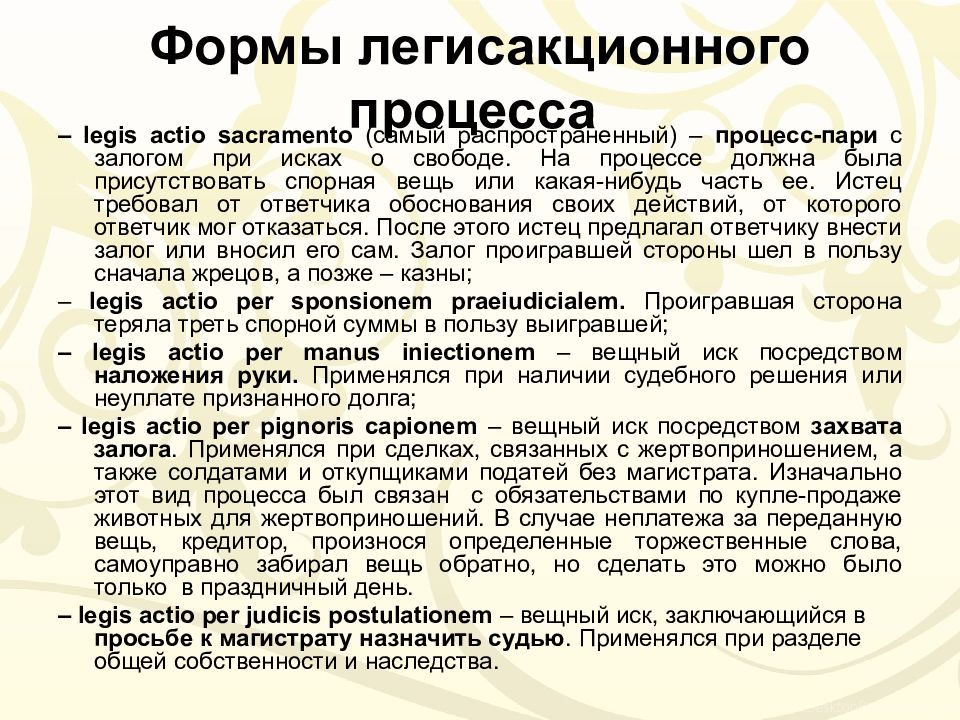

Слайд 17: Формы легисакционного процесса

– legis actio sacramento (самый распространенный) – процесс-пари с залогом при исках о свободе. На процессе должна была присутствовать спорная вещь или какая-нибудь часть ее. Истец требовал от ответчика обоснования своих действий, от которого ответчик мог отказаться. После этого истец предлагал ответчику внести залог или вносил его сам. Залог проигравшей стороны шел в пользу сначала жрецов, а позже – казны; – legis actio per sponsionem praeiudicialem. Проигравшая сторона теряла треть спорной суммы в пользу выигравшей; – legis actio per manus iniectionem – вещный иск посредством наложения руки. Применялся при наличии судебного решения или неуплате признанного долга; – legis actio per pignoris capionem – вещный иск посредством захвата залога. Применялся при сделках, связанных с жертвоприношением, а также солдатами и откупщиками податей без магистрата. Изначально этот вид процесса был связан с обязательствами по купле-продаже животных для жертвоприношений. В случае неплатежа за переданную вещь, кредитор, произнося определенные торжественные слова, самоуправно забирал вещь обратно, но сделать это можно было только в праздничный день. – legis actio per judicis postulationem – вещный иск, заключающийся в просьбе к магистрату назначить судью. Применялся при разделе общей собственности и наследства.

Слайд 18: Формулярный процесс

Смысл Ф.П. заключался в том, что юридический предмет спора формулировала не сторона, заявлявшая иск, а претор. Претор уяснял юридическую сущность спора и излагал ее в специальной записке, адресованной судье, - formula. На ее основании требовалось вынести решение по делу.

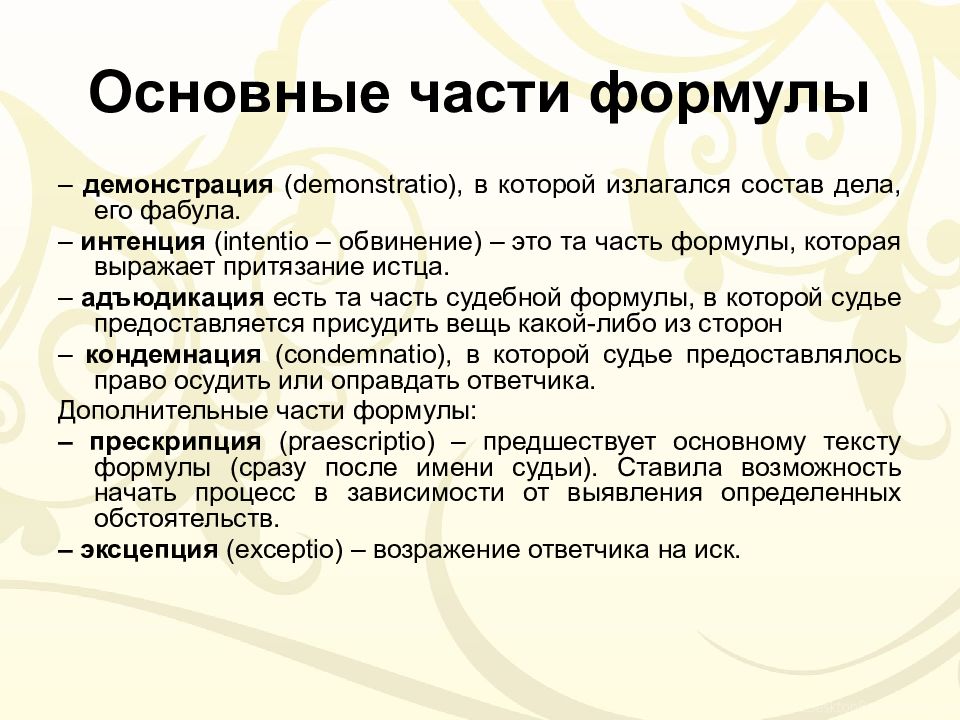

Слайд 19: Основные части формулы

– демонстрация (demonstratio), в которой излагался состав дела, его фабула. – интенция (intentio – обвинение) – это та часть формулы, которая выражает притязание истца. – адъюдикация есть та часть судебной формулы, в которой судье предоставляется присудить вещь какой-либо из сторон – кондемнация (condemnatio), в которой судье предоставлялось право осудить или оправдать ответчика. Дополнительные части формулы: – прескрипция (praescriptio) – предшествует основному тексту формулы (сразу после имени судьи). Ставила возможность начать процесс в зависимости от выявления определенных обстоятельств. – эксцепция (exceptio) – возражение ответчика на иск.

Слайд 20: Экстраординарный процесс

Экстраординарный (extra ordinem), или когниционный, процесс (cognitio extra ordinem) – чрезвычайный порядок рассмотрения судебного спора, который вытекал из непосредственной деятельности претора по осуществлению правовой защиты. Был установлен Конституцией 294 г. как единственная форма процесса.

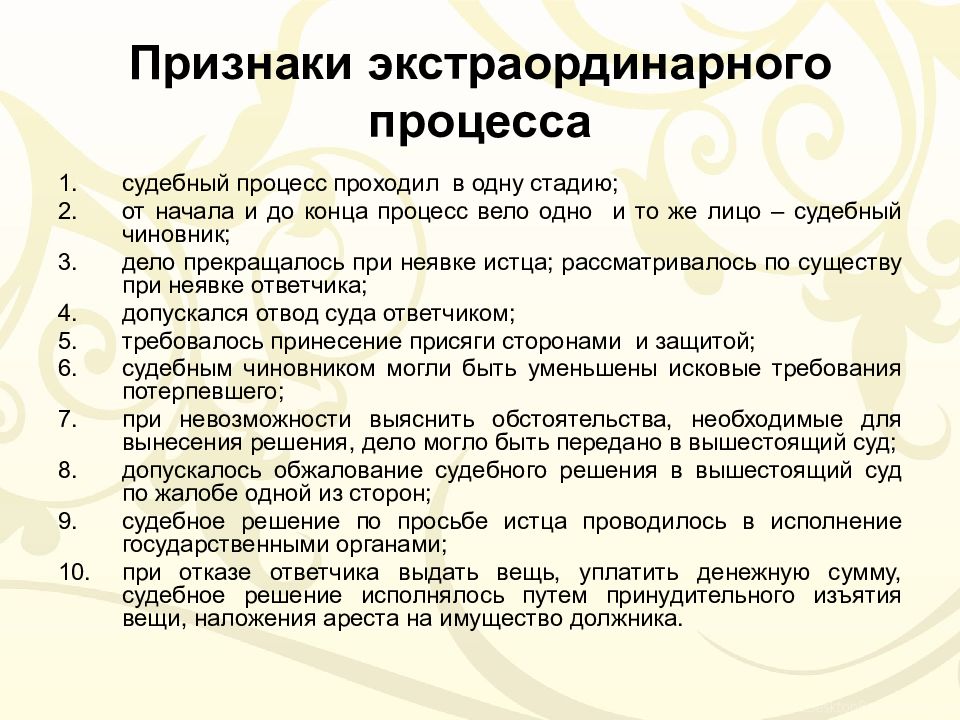

Слайд 21: Признаки экстраординарного процесса

судебный процесс проходил в одну стадию; от начала и до конца процесс вело одно и то же лицо – судебный чиновник; дело прекращалось при неявке истца; рассматривалось по существу при неявке ответчика; допускался отвод суда ответчиком; требовалось принесение присяги сторонами и защитой; судебным чиновником могли быть уменьшены исковые требования потерпевшего; при невозможности выяснить обстоятельства, необходимые для вынесения решения, дело могло быть передано в вышестоящий суд; допускалось обжалование судебного решения в вышестоящий суд по жалобе одной из сторон; судебное решение по просьбе истца проводилось в исполнение государственными органами; при отказе ответчика выдать вещь, уплатить денежную сумму, судебное решение исполнялось путем принудительного изъятия вещи, наложения ареста на имущество должника.

Слайд 22: Доказательства в римском праве

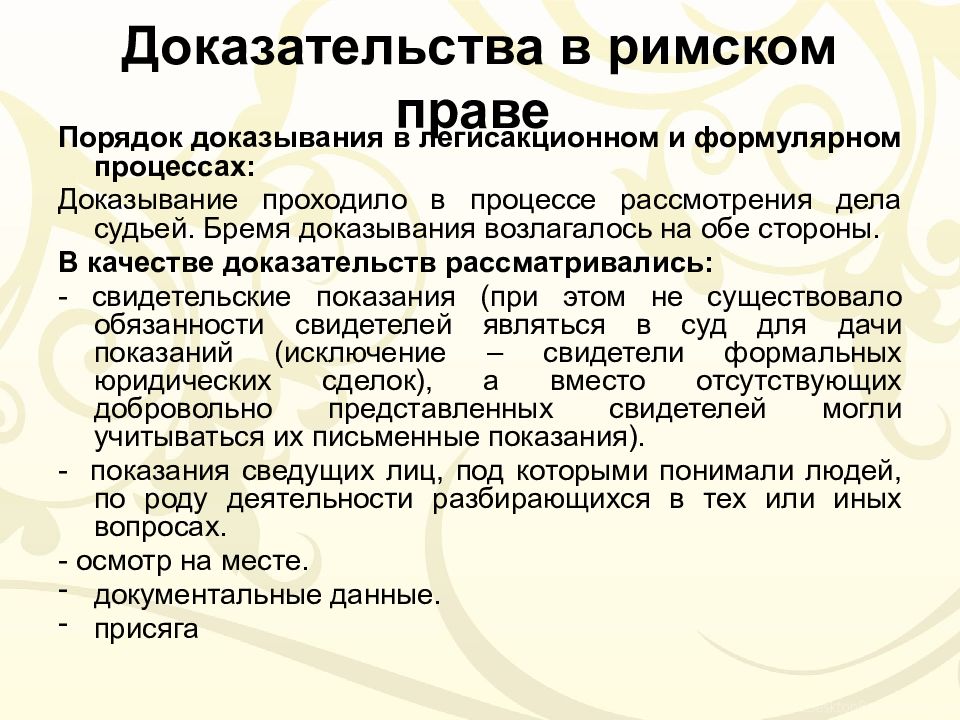

Порядок доказывания в легисакционном и формулярном процессах: Доказывание проходило в процессе рассмотрения дела судьей. Бремя доказывания возлагалось на обе стороны. В качестве доказательств рассматривались: - свидетельские показания (при этом не существовало обязанности свидетелей являться в суд для дачи показаний (исключение – свидетели формальных юридических сделок), а вместо отсутствующих добровольно представленных свидетелей могли учитываться их письменные показания). - показания сведущих лиц, под которыми понимали людей, по роду деятельности разбирающихся в тех или иных вопросах. - осмотр на месте. документальные данные. присяга

Слайд 23: Доказательства в римском праве

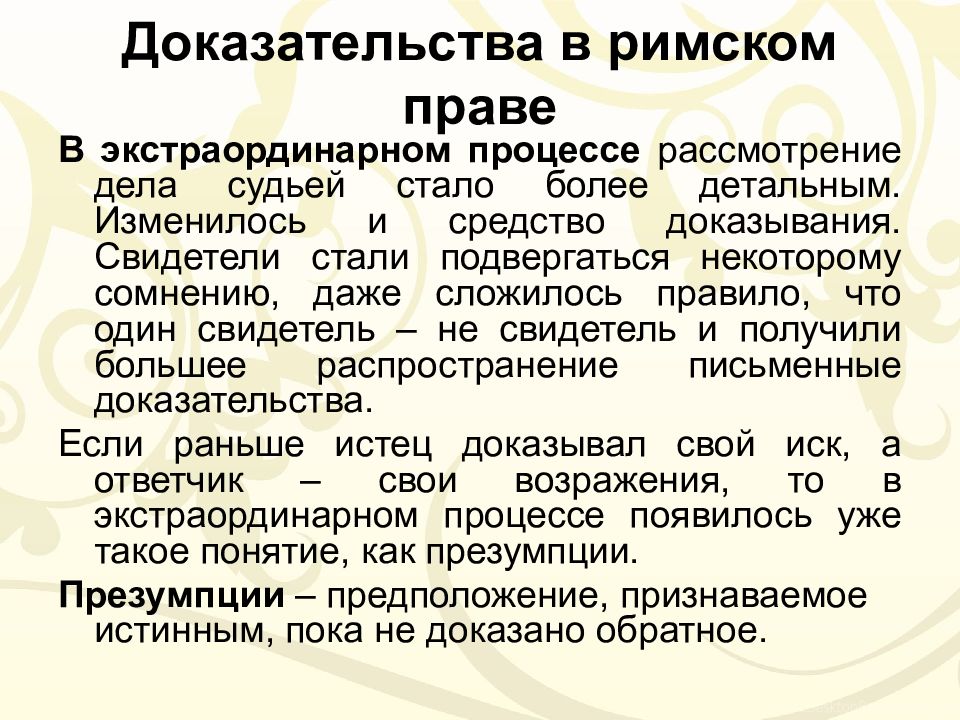

В экстраординарном процессе рассмотрение дела судьей стало более детальным. Изменилось и средство доказывания. Свидетели стали подвергаться некоторому сомнению, даже сложилось правило, что один свидетель – не свидетель и получили большее распространение письменные доказательства. Если раньше истец доказывал свой иск, а ответчик – свои возражения, то в экстраординарном процессе появилось уже такое понятие, как презумпции. Презумпции – предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное.

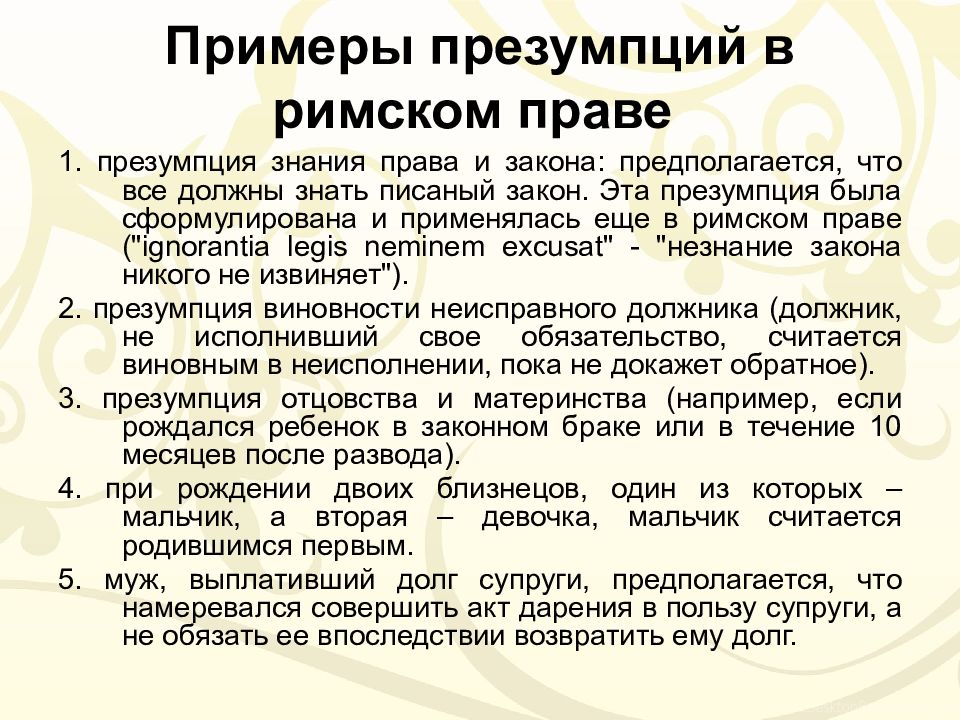

Последний слайд презентации: Защита прав: Примеры презумпций в римском праве

1. презумпция знания права и закона: предполагается, что все должны знать писаный закон. Эта презумпция была сформулирована и применялась еще в римском праве ("ignorantia legis neminem excusat" - "незнание закона никого не извиняет"). 2. презумпция виновности неисправного должника (должник, не исполнивший свое обязательство, считается виновным в неисполнении, пока не докажет обратное). 3. презумпция отцовства и материнства (например, если рождался ребенок в законном браке или в течение 10 месяцев после развода). 4. при рождении двоих близнецов, один из которых – мальчик, а вторая – девочка, мальчик считается родившимся первым. 5. муж, выплативший долг супруги, предполагается, что намеревался совершить акт дарения в пользу супруги, а не обязать ее впоследствии возвратить ему долг.