Первый слайд презентации

1 1 МОЗГ: КАК ОН УСТРОЕН И РАБОТАЕТ ? Профессор Дубынин Вячеслав Альбертович, биологический ф-т МГУ Тюмень, март 2019

Слайд 2

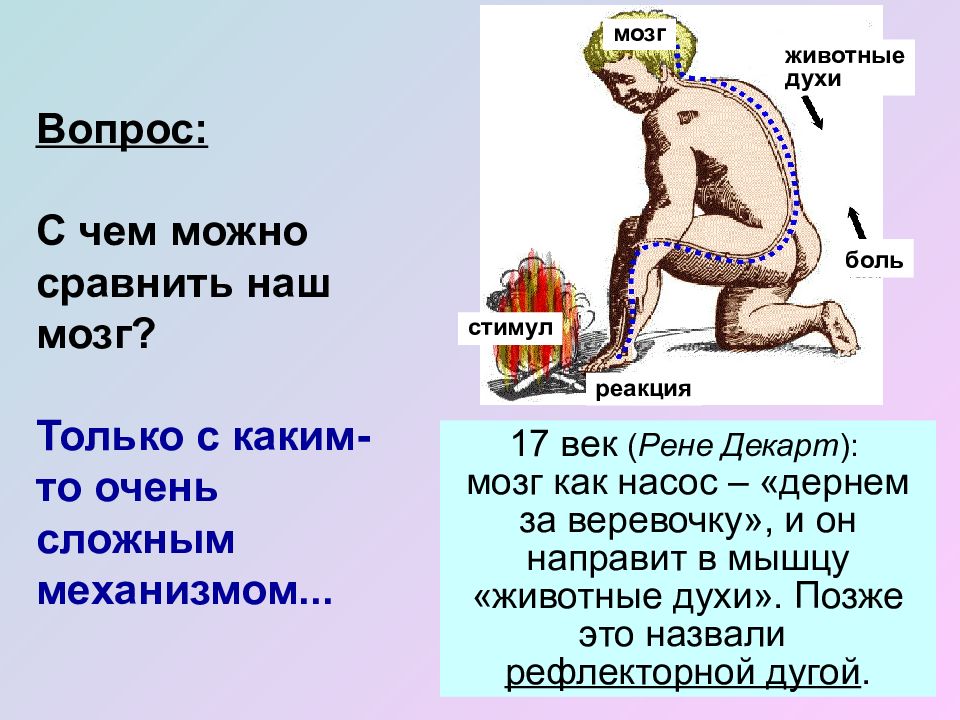

Вопрос: С чем можно сравнить наш мозг? Только с каким-то очень сложным механизмом... 17 век ( Рене Декарт ): мозг как насос – «дернем за веревочку», и он направит в мышцу «животные духи». Позже это назвали рефлекторной дугой. боль животные духи стимул реакция мозг

Слайд 3

3 19 век – мозг сравнивали с телефонной станцией; 21 век – мозг-компьютер. Мозг принимает, обрабатывает и хранит информацию, а также управляет «устрой-ствами вывода» (мышцы, внутр. органы).

Слайд 4

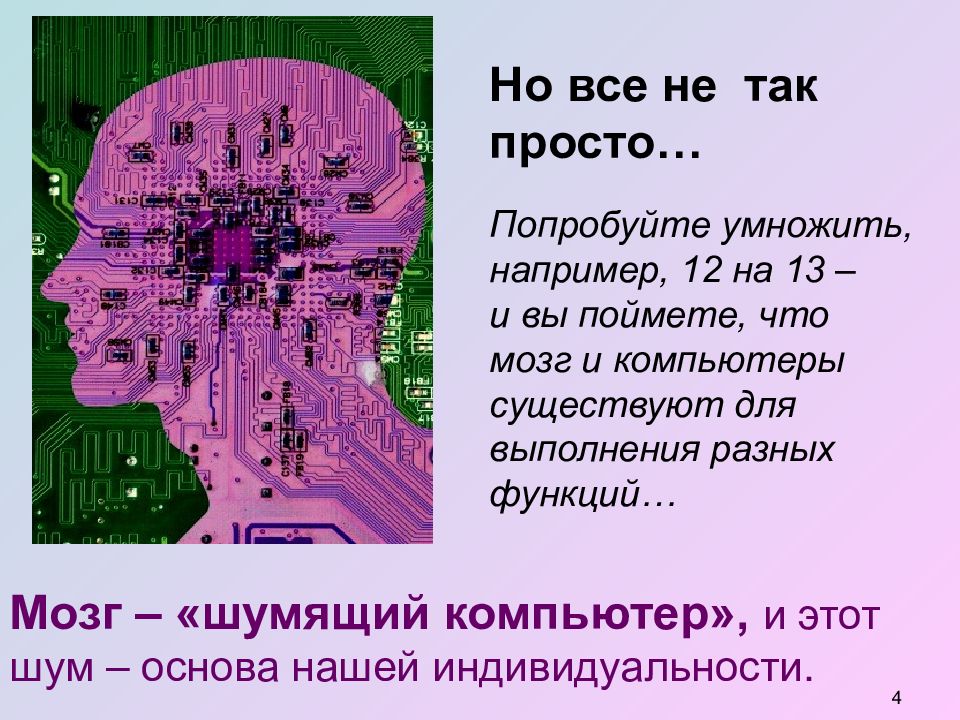

4 Но все не так просто… Попробуйте умножить, например, 12 на 13 – и вы поймете, что мозг и компьютеры существуют для выполнения разных функций… Мозг – «шумящий компьютер», и этот шум – основа нашей индивидуальности.

Слайд 5

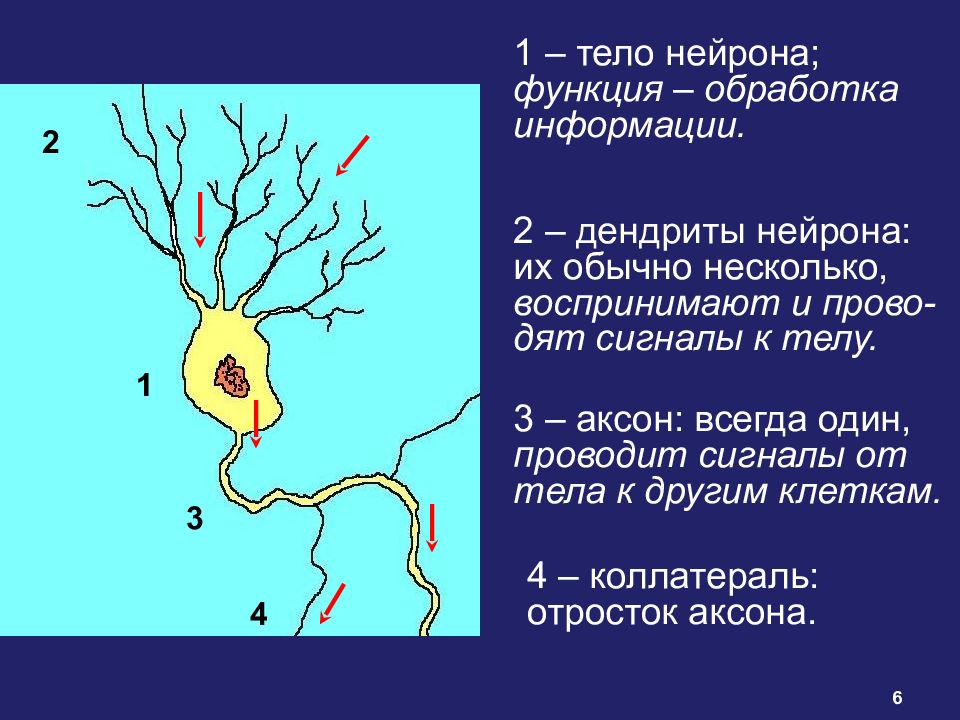

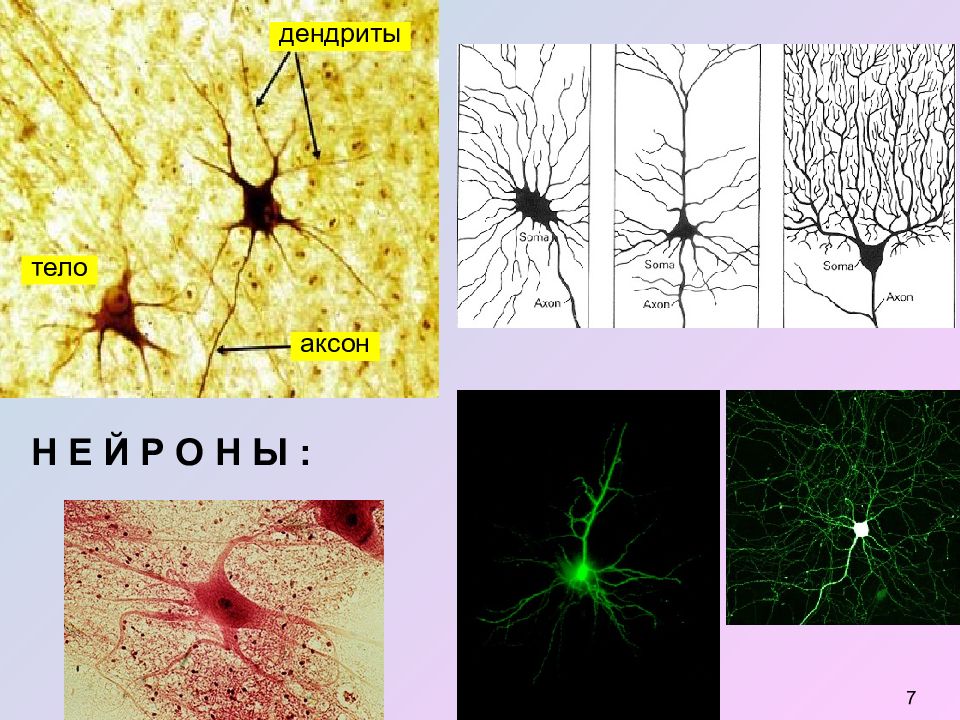

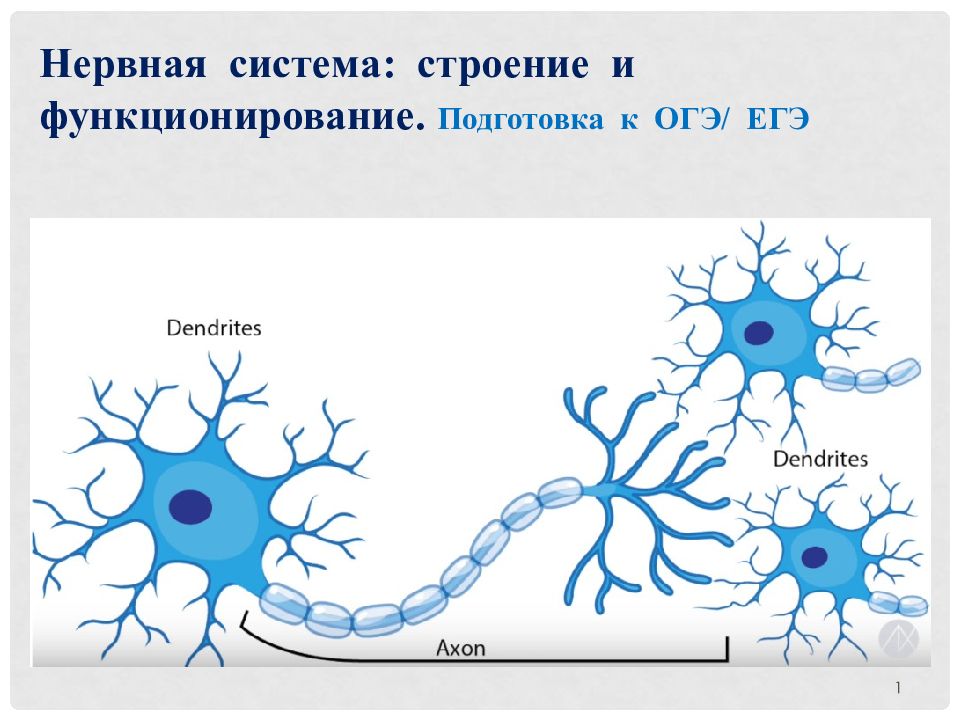

5 5 Мозг состоит из миллиардов нервных клеток (нейронов). Они обладают отростками (аксонами и дендритами) и устанавливают друг с другом контакты (синапсы). аксон дендриты тело дендриты аксон

Слайд 6

6 1 2 3 4 1 – тело нейрона; функция – обработка информации. 2 – дендриты нейрона: их обычно несколько, воспринимают и прово-дят сигналы к телу. 3 – аксон: всегда один, проводит сигналы от тела к другим клеткам. 4 – коллатераль: отросток аксона.

Слайд 8

8 Рассмотрим небольшую сеть нейронов: 1 – сенсорный н-н: воспринимает стимулы 2 – клетка мышцы 3 – двигательный нейрон: передает сигнал на клетки мышц, запуская их сокращение. 4 – вегетативный нейрон: передает сигнал на клетки внутренних органов 5 – клетка внутреннего органа 6 – интернейроны : связывают остальные типы нервных клеток, передавая, обрабатывая и сохраняя информацию. 1 6 6 2 4 3 5 стимул

Слайд 9

9 Сигнал по нейрону передается в виде коротких электрических импульсов – потенциалов действия. Сигнал от нейрона к следующей клетке передается за счет выделения из окончания аксона особого вещества (« медиатора »). 1 6 6 2 4 3 5 стимул Передача сигнала к следующей клетке происходит в особых структурах – синапсах; на схеме их 7 ).

Слайд 10

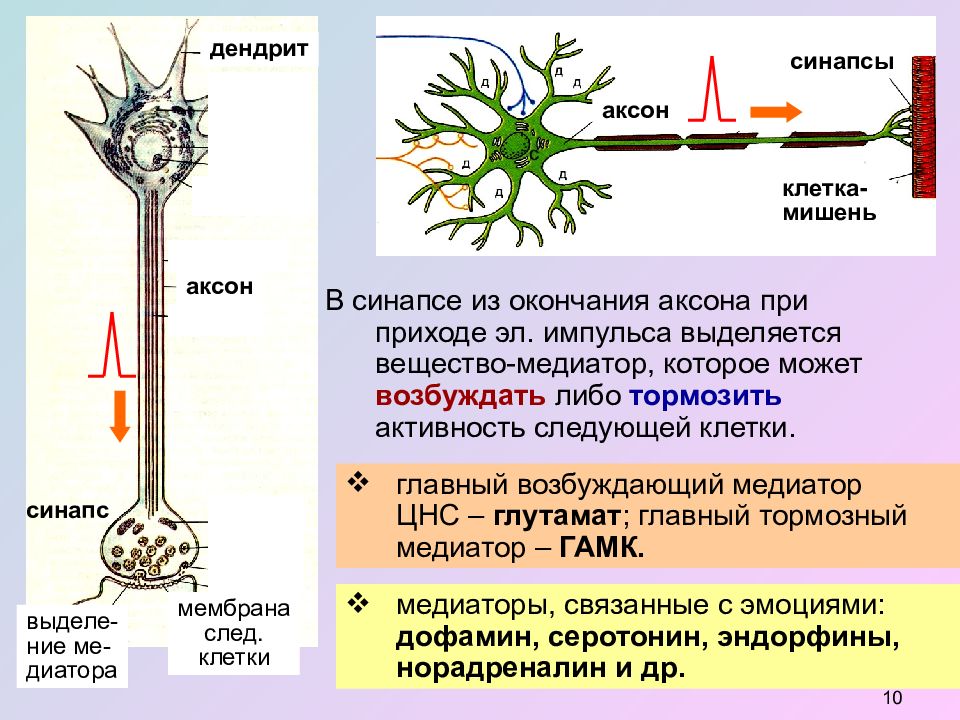

10 В синапсе из окончания аксона при приходе эл. импульса выделяется вещество-медиатор, которое может возбуждать либо тормозить активность следующей клетки. синапс синапсы клетка- мишень мембрана след. клетки аксон дендрит аксон выделе- ние ме- диатора медиаторы, связанные с эмоциями: дофамин, серотонин, эндорфины, норадреналин и др. главный возбуждающий медиатор ЦНС – глутамат ; главный тормозный медиатор – ГАМК.

Слайд 11

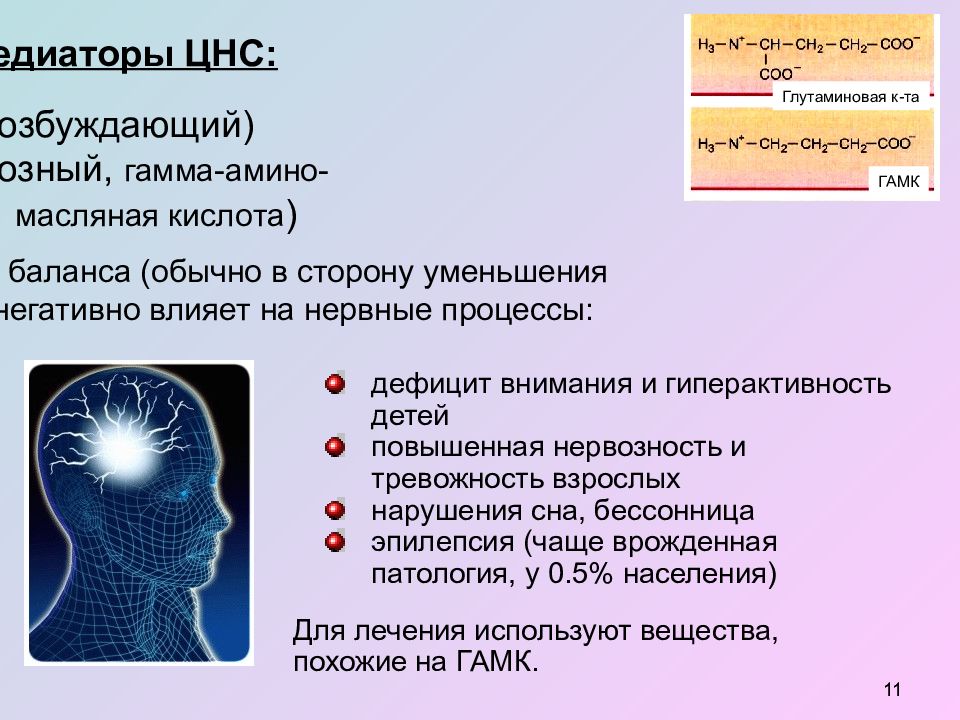

11 11 Главные медиаторы ЦНС: глутамат (возбуждающий) ГАМК (тормозный, гамма-амино- масляная кислота ) нарушение их баланса (обычно в сторону уменьшения торможения) негативно влияет на нервные процессы: дефицит внимания и гиперактивность детей повышенная нервозность и тревожность взрослых нарушения сна, бессонница эпилепсия (чаще врожденная патология, у 0.5% населения) Для лечения используют вещества, похожие на ГАМК. Глутаминовая к-та ГАМК

Слайд 12

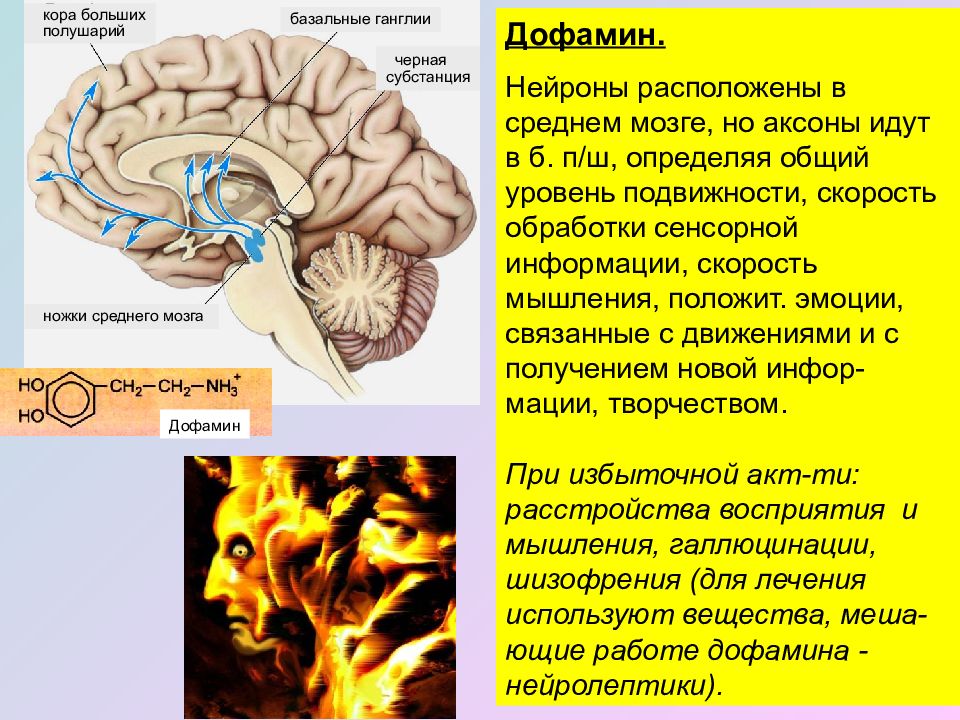

12 12 Дофамин. Нейроны расположены в среднем мозге, но аксоны идут в б. п/ш, определяя общий уровень подвижности, скорость обработки сенсорной информации, скорость мышления, положит. эмоции, связанные с движениями и с получением новой инфор-мации, творчеством. При избыточной акт-ти: расстройства восприятия и мышления, галлюцинации, шизофрения (для лечения используют вещества, меша-ющие работе дофамина - нейролептики). кора больших полушарий ножки среднего мозга базальные ганглии черная субстанция Дофамин

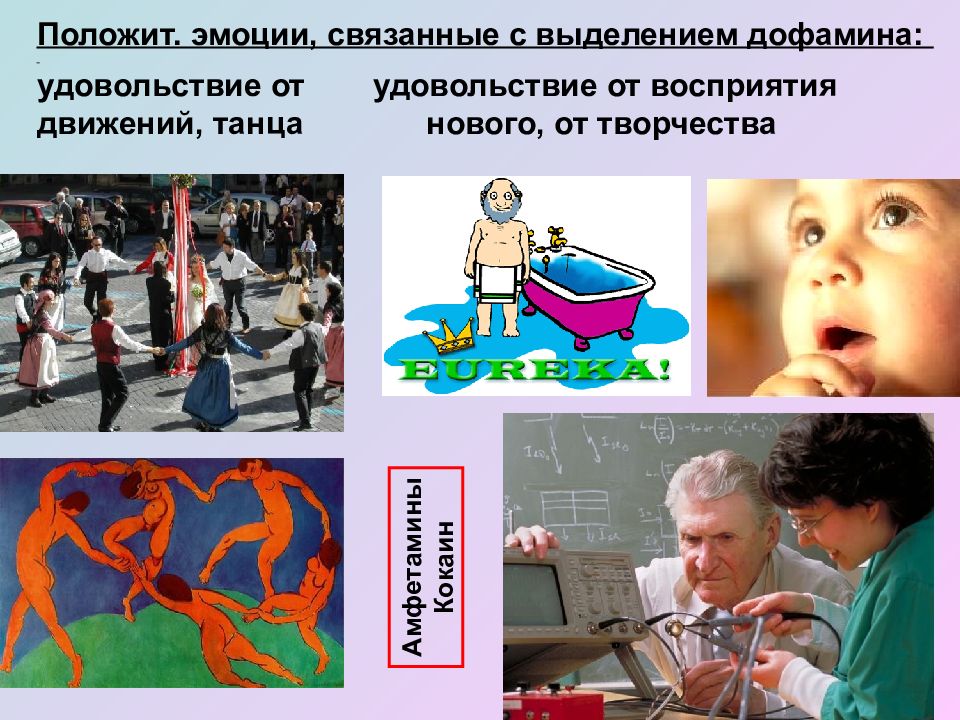

Слайд 13

13 13 Положит. эмоции, связанные с выделением дофамина: удовольствие от удовольствие от восприятия движений, танца нового, от творчества Амфетамины Кокаин

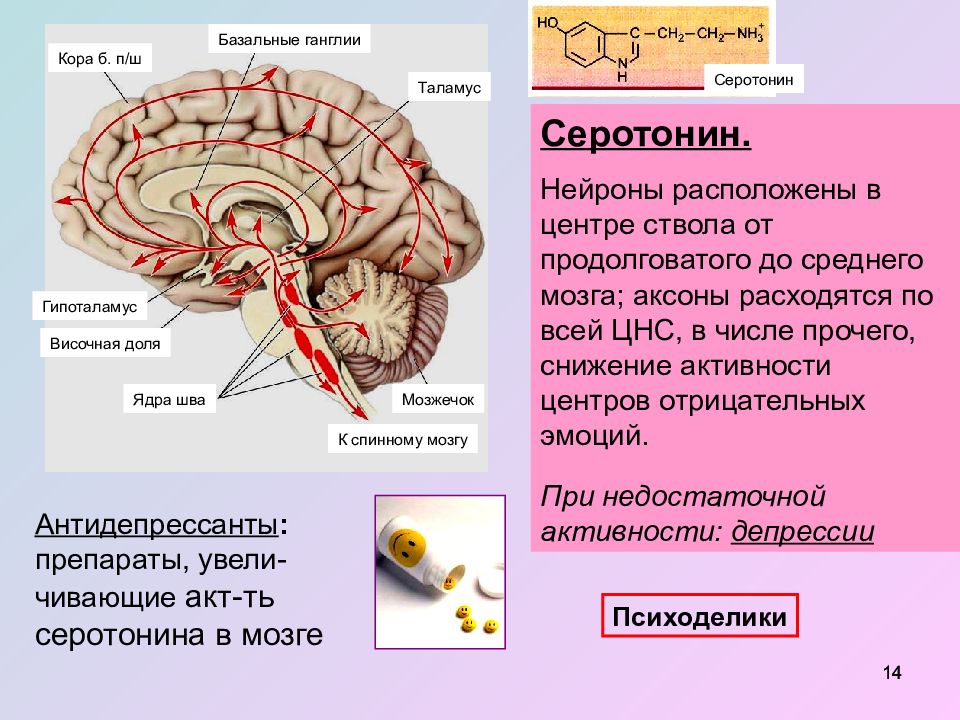

Слайд 14

14 14 Серотонин. Нейроны расположены в центре ствола от продолговатого до среднего мозга; аксоны расходятся по всей ЦНС, в числе прочего, снижение активности центров отрицательных эмоций. При недостаточной активности: депрессии Антидепрессанты : препараты, увели- чивающие акт-ть серотонина в мозге Гипоталамус Височная доля Ядра шва К спинному мозгу Мозжечок Таламус Базальные ганглии Кора б. п/ш Серотонин Психоделики

Слайд 16

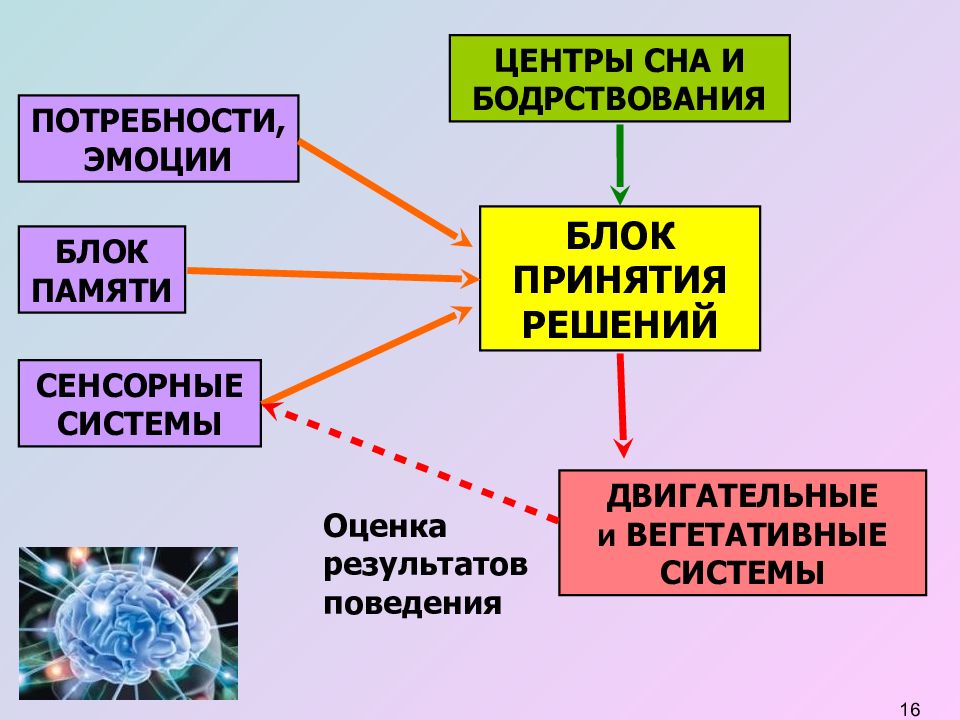

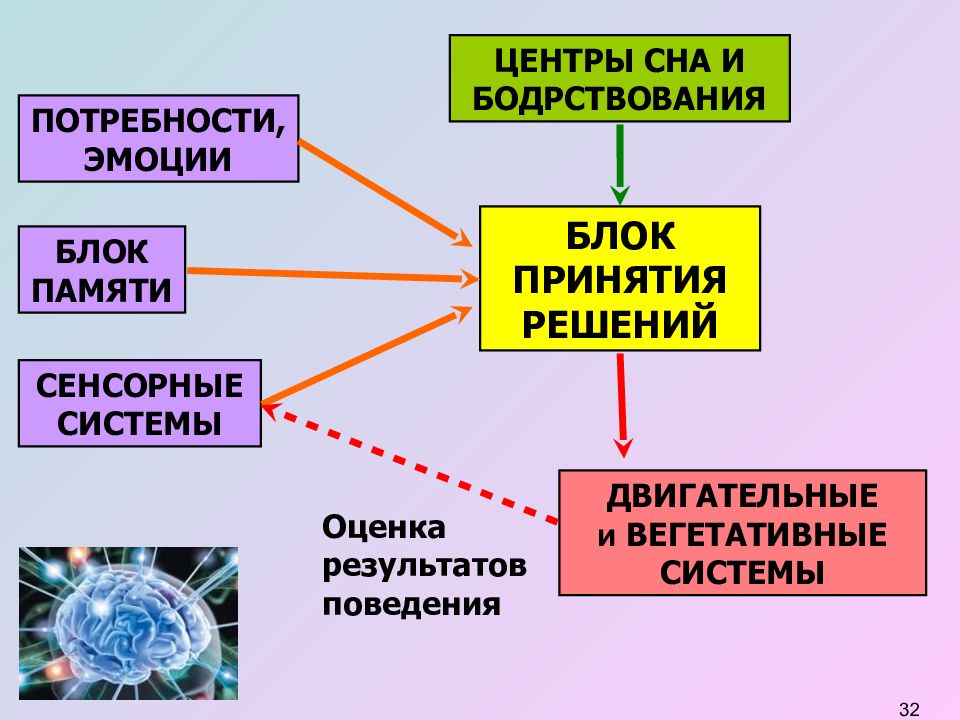

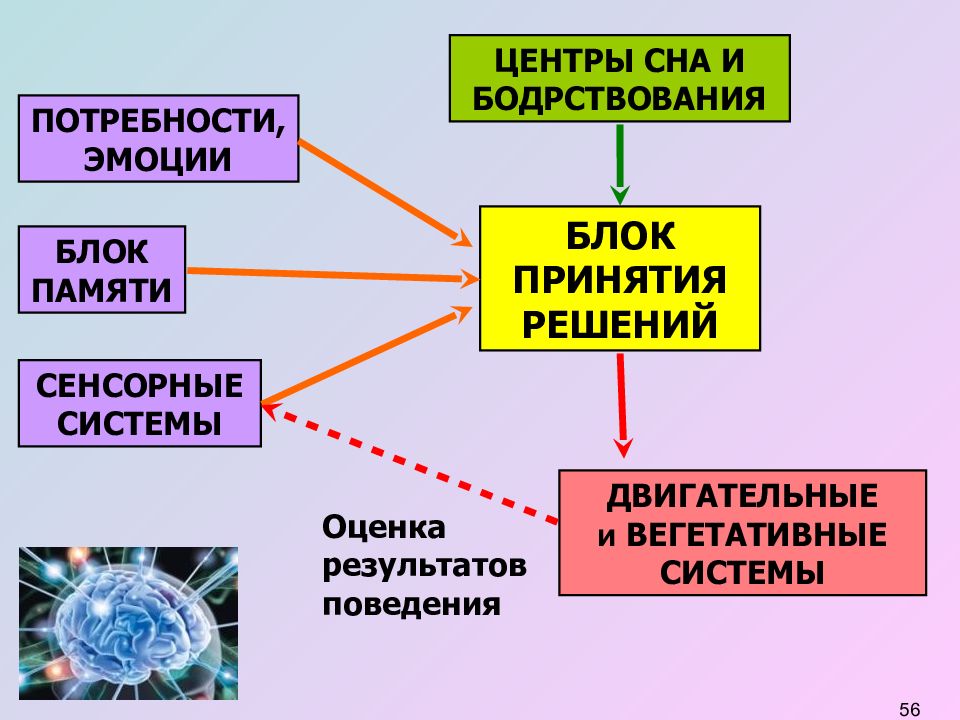

БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОТРЕБНОСТИ, ЭМОЦИИ БЛОК ПАМЯТИ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРЫ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ и ВЕГЕТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ Оценка результатов поведения 16

Слайд 17

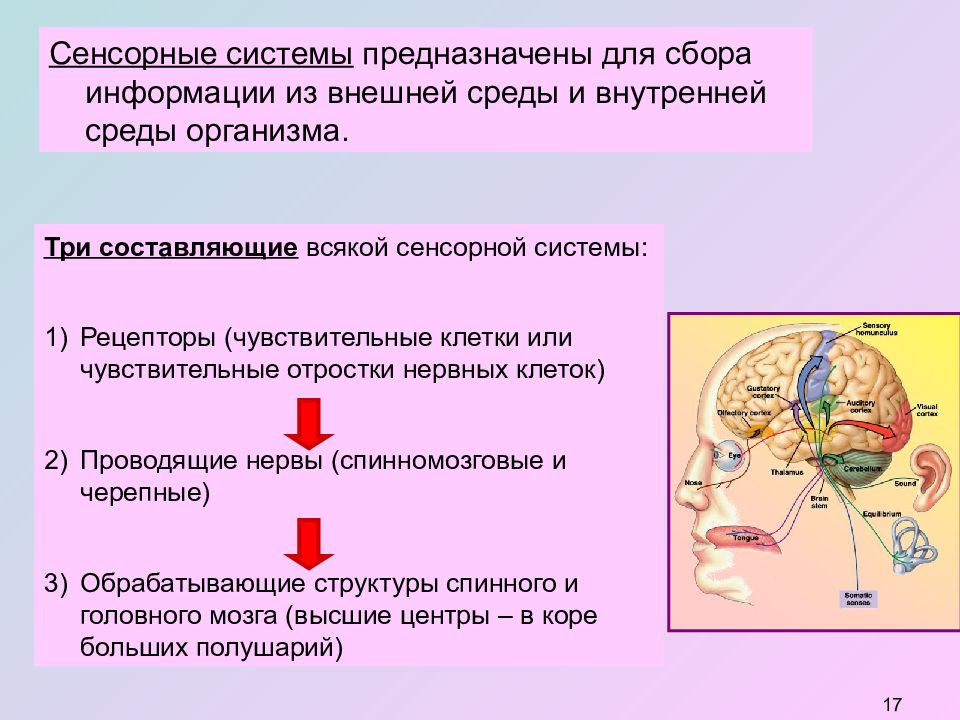

17 Три составляющие всякой сенсорной системы: Рецепторы (чувствительные клетки или чувствительные отростки нервных клеток) Проводящие нервы (спинномозговые и черепные) Обрабатывающие структуры спинного и головного мозга (высшие центры – в коре больших полушарий) Сенсорные системы предназначены для сбора информации из внешней среды и внутренней среды организма.

Слайд 19

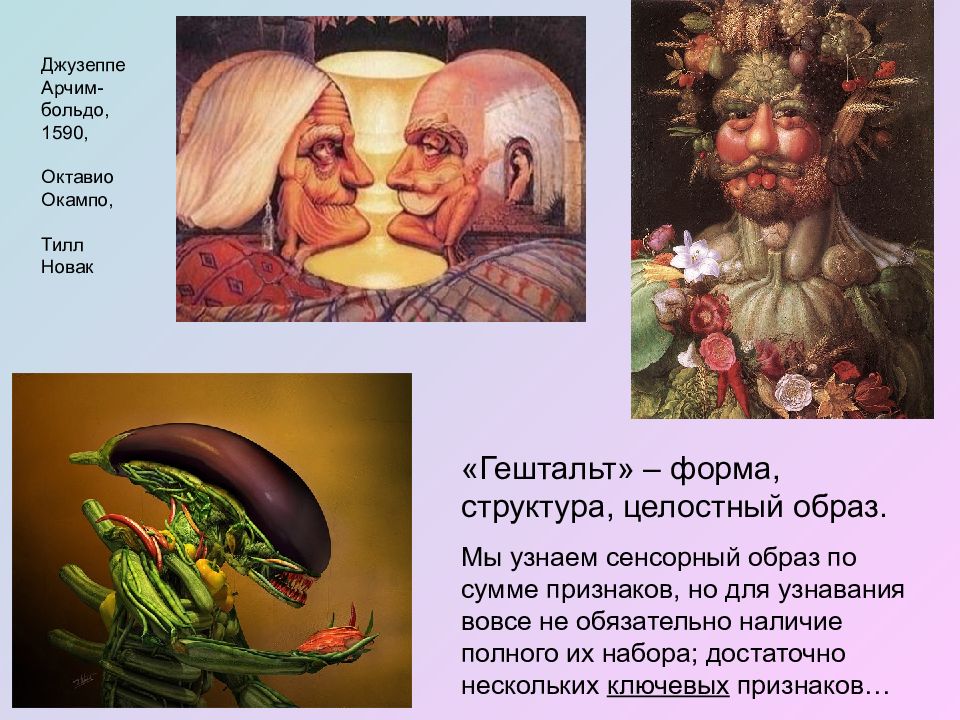

«Гештальт» – форма, структура, целостный образ. Мы узнаем сенсорный образ по сумме признаков, но для узнавания вовсе не обязательно наличие полного их набора; достаточно нескольких ключевых признаков… Джузеппе Арчим- больдо, 1590, Октавио Окампо, Тилл Новак

Слайд 20

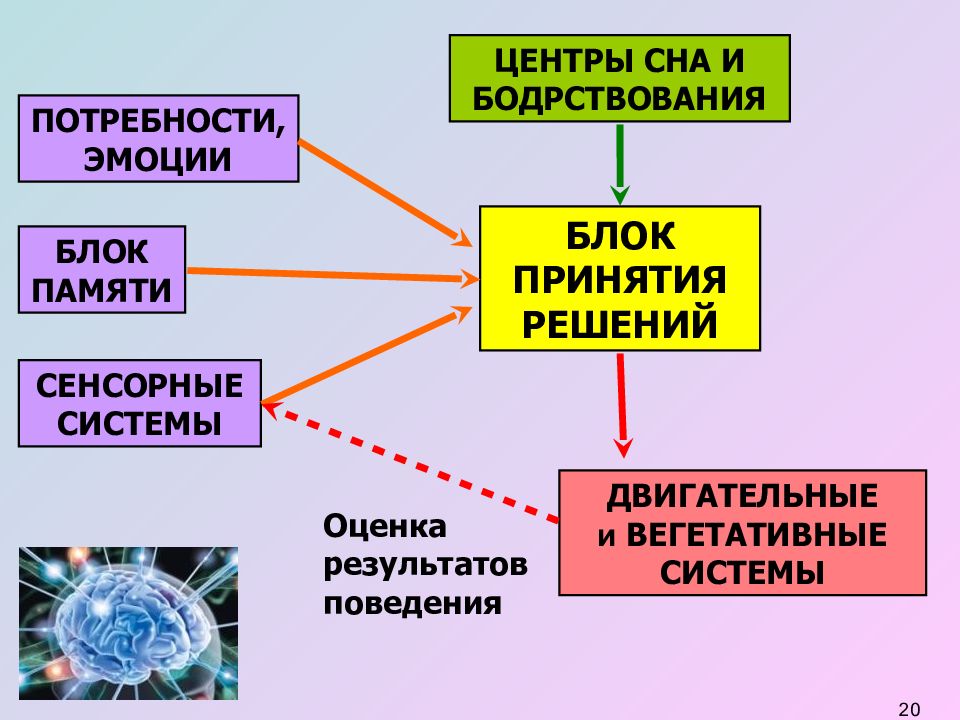

БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОТРЕБНОСТИ, ЭМОЦИИ БЛОК ПАМЯТИ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРЫ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ и ВЕГЕТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ Оценка результатов поведения 20

Слайд 21

Разнообразие типов памяти: кратковременная и долговременная ; ассоциативная и неассоциативная (без явного подкрепления). В любом случае – это модификация синапсов (и рефлекторных дуг в целом). Аналогия – Интернет (обучение = установление устойчивого соединения между двумя точками). 21

Слайд 22

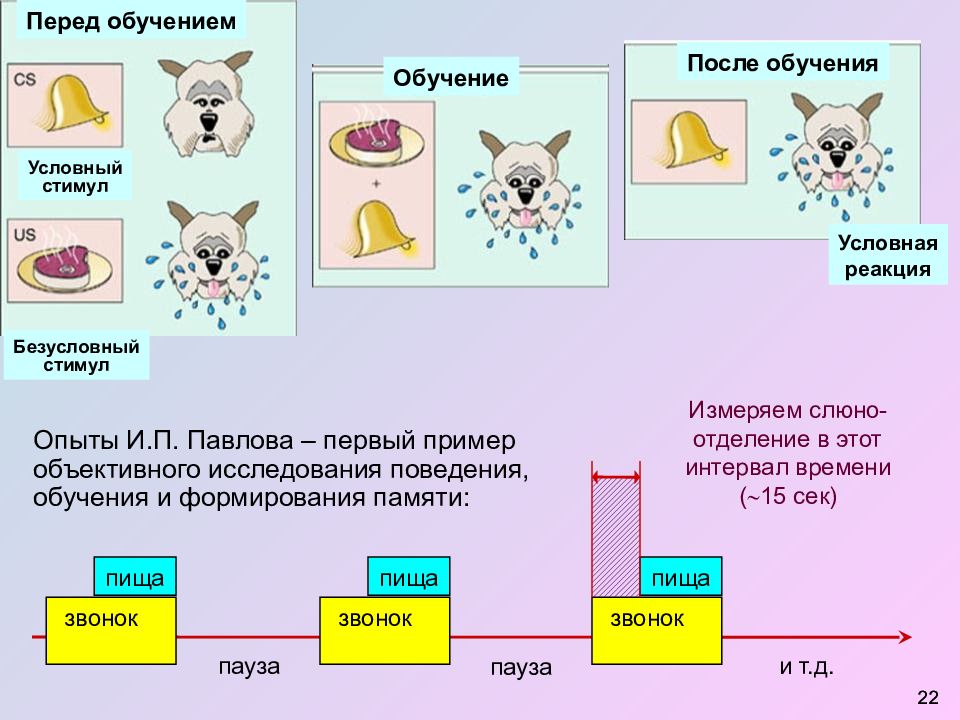

Опыты И.П. Павлова – первый пример объективного исследования поведения, обучения и формирования памяти: звонок пища пауза пауза звонок пища и т.д. звонок пища Измеряем слюно- отделение в этот интервал времени ( 15 сек) Перед обучением Обучение После обучения Условный стимул Безусловный стимул Условная реакция 22 22

Слайд 23

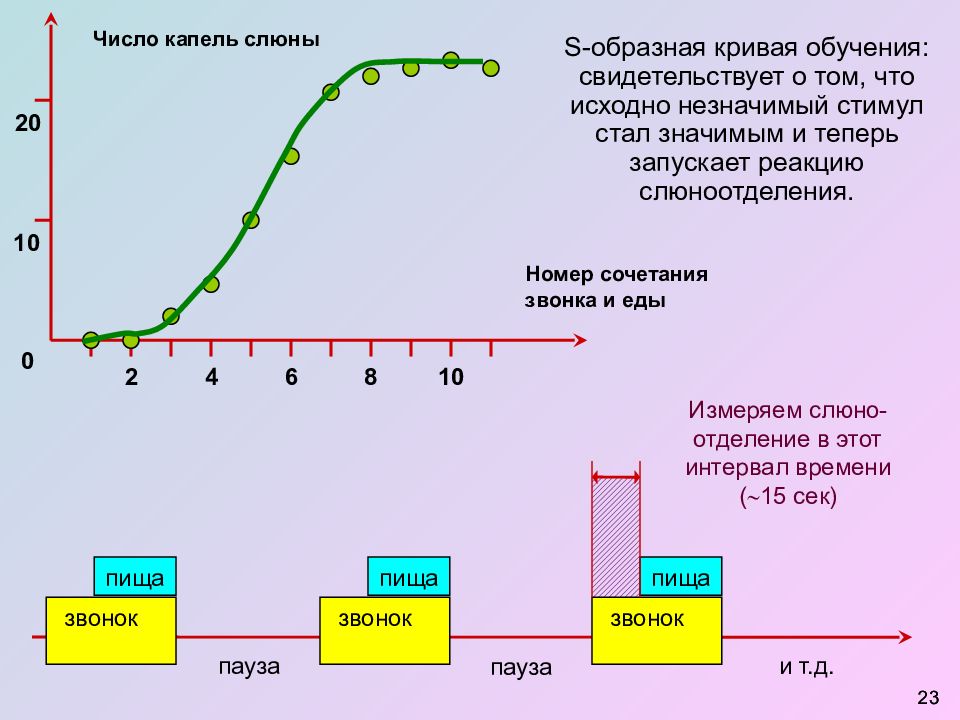

звонок пища пауза пауза и т.д. звонок пища звонок пища Измеряем слюно- отделение в этот интервал времени ( 15 сек) Число капель слюны Номер сочетания звонка и еды 20 10 0 2 4 6 8 10 S- образная кривая обучения: свидетельствует о том, что исходно незначимый стимул стал значимым и теперь запускает реакцию слюноотделения. 23 23

Слайд 24

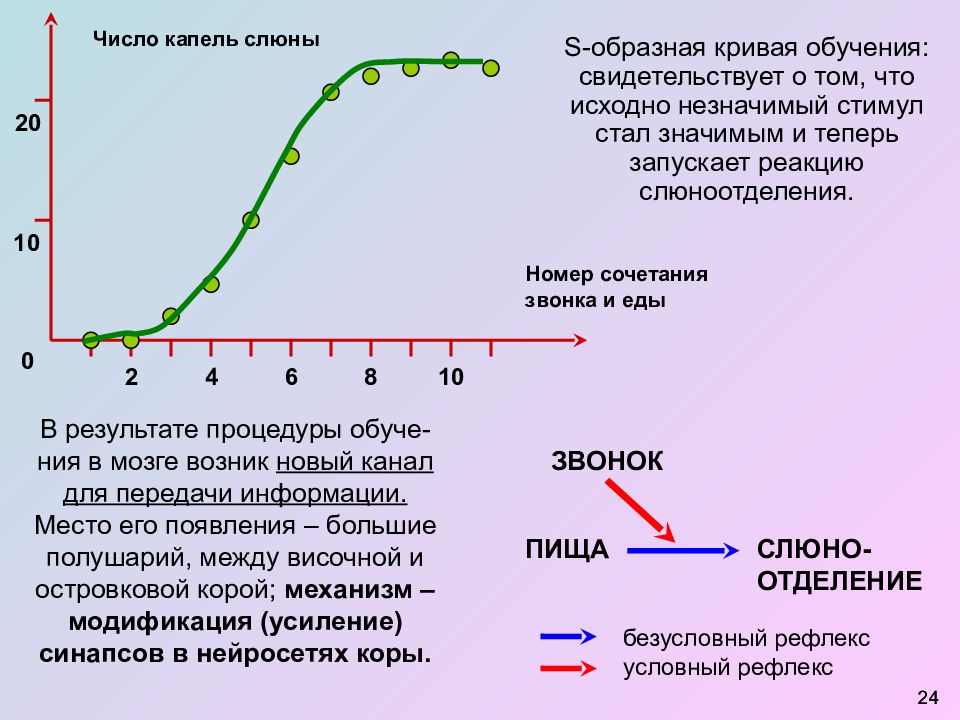

В результате процедуры обуче-ния в мозге возник новый канал для передачи информации. Место его появления – большие полушарий, между височной и островковой корой; механизм – модификация (усиление) синапсов в нейросетях коры. ПИЩА СЛЮНО- ОТДЕЛЕНИЕ ЗВОНОК безусловный рефлекс условный рефлекс Число капель слюны Номер сочетания звонка и еды 20 10 0 2 4 6 8 10 S- образная кривая обучения: свидетельствует о том, что исходно незначимый стимул стал значимым и теперь запускает реакцию слюноотделения. 24 24

Слайд 25

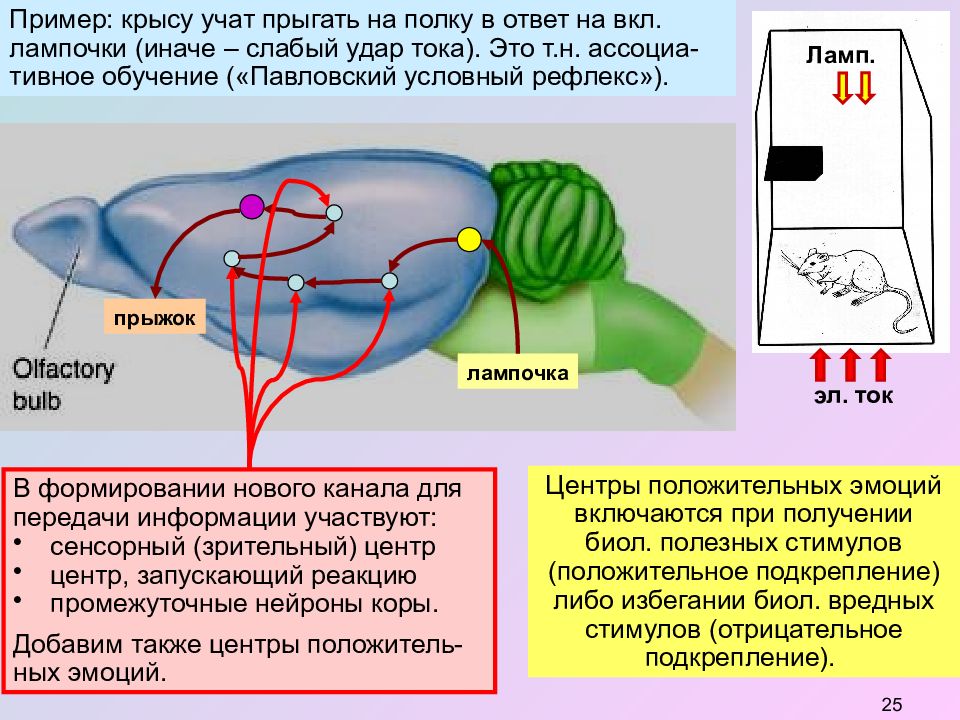

Пример: крысу учат прыгать на полку в ответ на вкл. лампочки (иначе – слабый удар тока). Это т.н. ассоциа-тивное обучение («Павловский условный рефлекс»). лампочка прыжок Центры положительных эмоций включаются при получении биол. полезных стимулов (положительное подкрепление) либо избегании биол. вредных стимулов (отрицательное подкрепление). В формировании нового канала для передачи информации участвуют: сенсорный (зрительный) центр центр, запускающий реакцию промежуточные нейроны коры. Добавим также центры положитель-ных эмоций. 25 эл. ток Ламп.

Слайд 26

Память – это сетевое свойство нейронов коры больших полушарий (возникает за счет объединения отдельных нейронов в сеть и формирования новых каналов для передачи информации). 26 Основные правила (условия) обучения выделил уже И.П. Павлов: Чем значимее подкрепление, тем быстрее идет обучение («кнут» часто значимее, чем «пряник»). Повторное сочетание исходно незначимого стимула и положительных эмоций («повторение – мать учения»). Не должно быть сильных отвлекающих факторов. Мозг должен находиться в хорошем функциональном состоянии.

Слайд 27

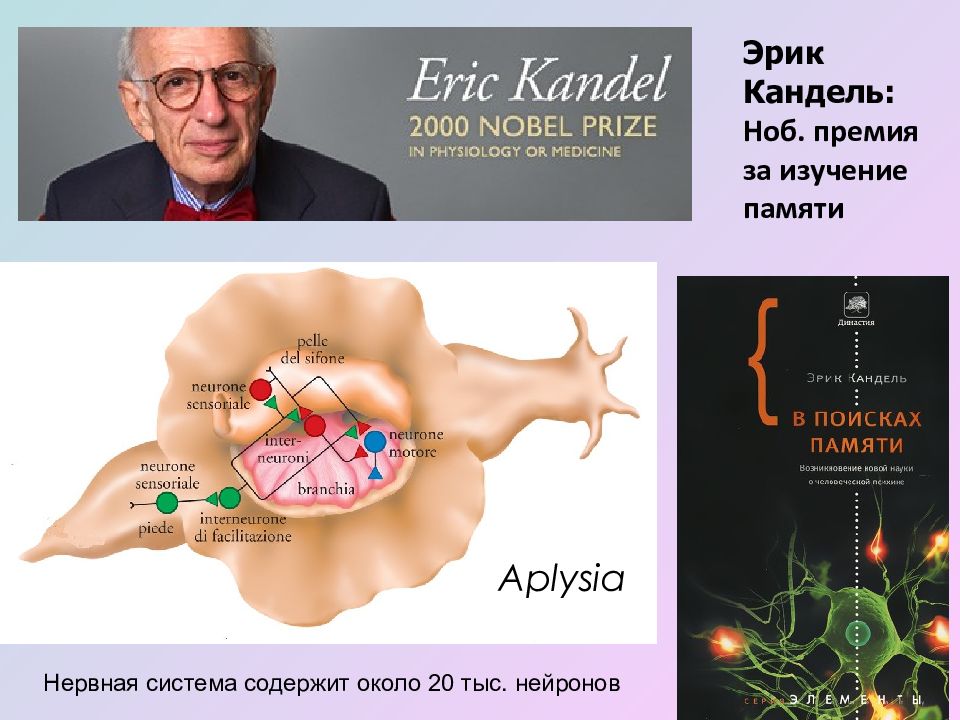

Aplysia Нервная система содержит около 20 тыс. нейронов Эрик Кандель: Ноб. премия за изучение памяти

Слайд 28

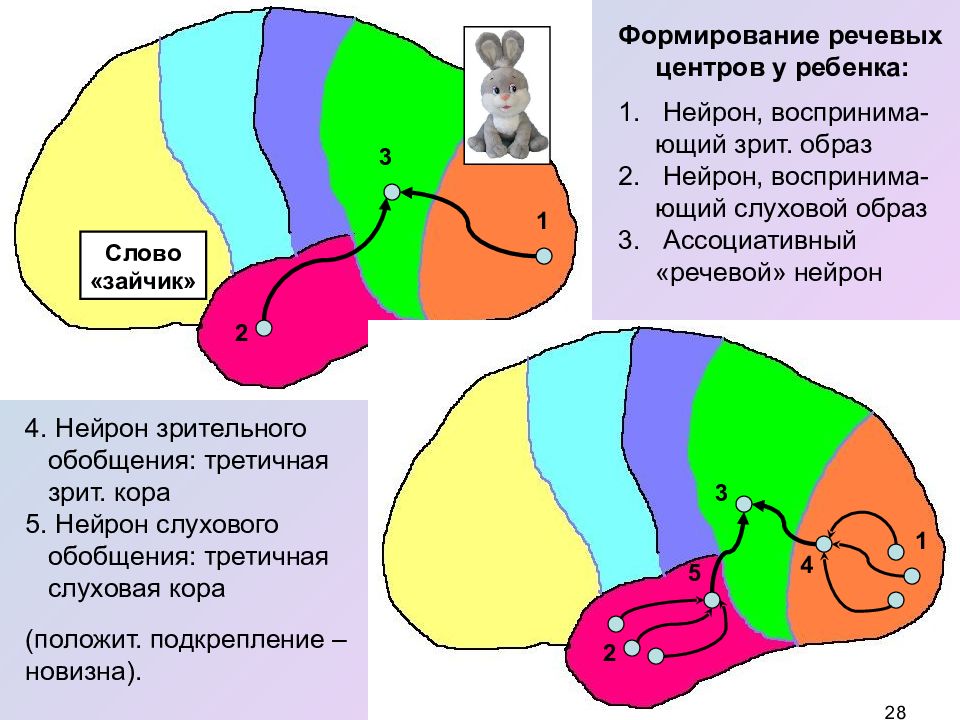

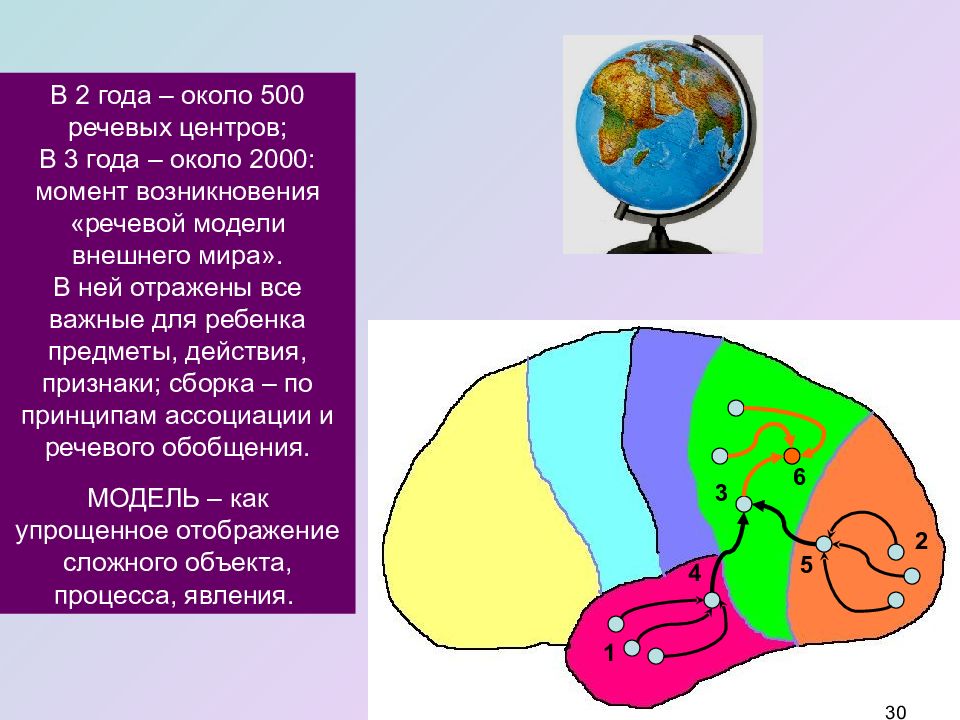

2 1 3 Формирование речевых центров у ребенка: Нейрон, воспринима-ющий зрит. образ Нейрон, воспринима-ющий слуховой образ Ассоциативный «речевой» нейрон 2 1 3 5 4 Нейрон зрительного обобщения: третичная зрит. кора Нейрон слухового обобщения: третичная слуховая кора (положит. подкрепление – новизна). Слово «зайчик» 28

Слайд 29

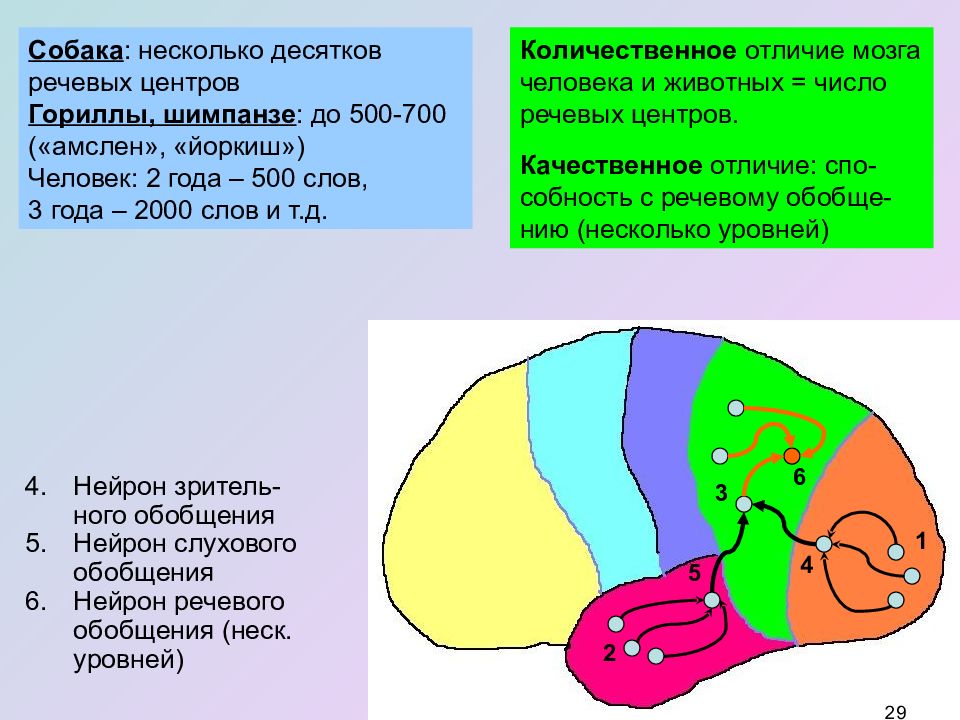

2 1 3 5 4 Нейрон зритель-ного обобщения Нейрон слухового обобщения Нейрон речевого обобщения (неск. уровней) 6 29 Количественное отличие мозга человека и животных = число речевых центров. Качественное отличие: спо-собность с речевому обобще-нию (несколько уровней) Собака : несколько десятков речевых центров Гориллы, шимпанзе : до 500-700 («амслен», «йоркиш») Человек: 2 года – 500 слов, 3 года – 2000 слов и т.д.

Слайд 30

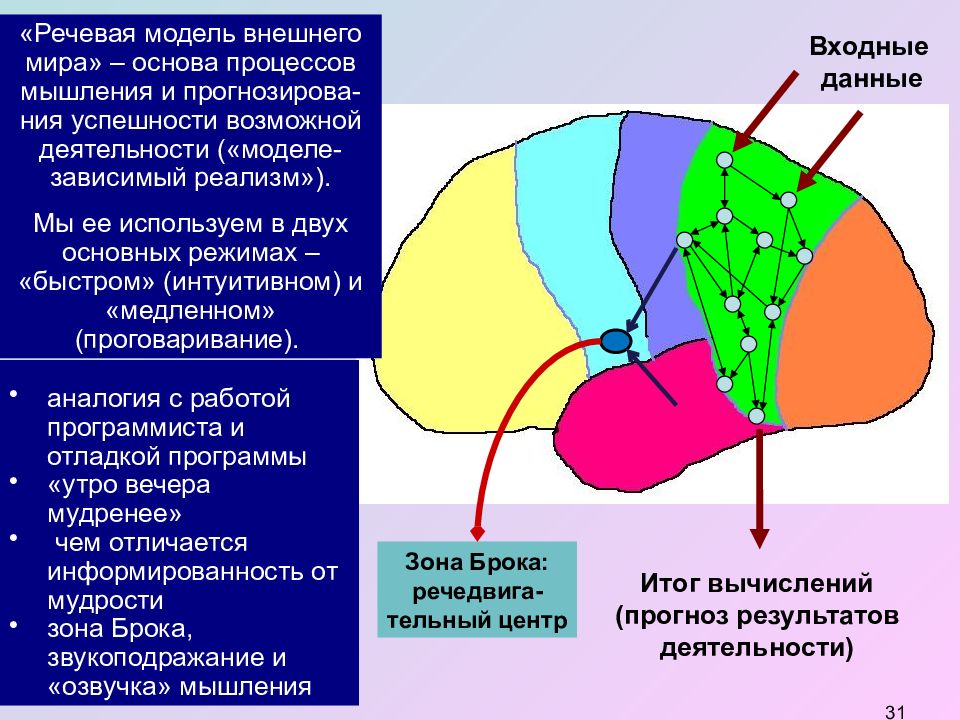

1 2 3 4 5 В 2 года – около 500 речевых центров; В 3 года – около 2000: момент возникновения «речевой модели внешнего мира». В ней отражены все важные для ребенка предметы, действия, признаки; сборка – по принципам ассоциации и речевого обобщения. МОДЕЛЬ – как упрощенное отображение сложного объекта, процесса, явления. 6 30

Слайд 31

Входные данные Итог вычислений (прогноз результатов деятельности) «Речевая модель внешнего мира» – основа процессов мышления и прогнозирова-ния успешности возможной деятельности («моделе-зависимый реализм»). Мы ее используем в двух основных режимах – «быстром» (интуитивном) и «медленном» (проговаривание). 31 Зона Брока : речедвига - тельный центр аналогия с работой программиста и отладкой программы «утро вечера мудренее» чем отличается информированность от мудрости зона Брока, звукоподражание и «озвучка» мышления

Слайд 32

БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОТРЕБНОСТИ, ЭМОЦИИ БЛОК ПАМЯТИ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРЫ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ и ВЕГЕТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ Оценка результатов поведения 32

Слайд 33

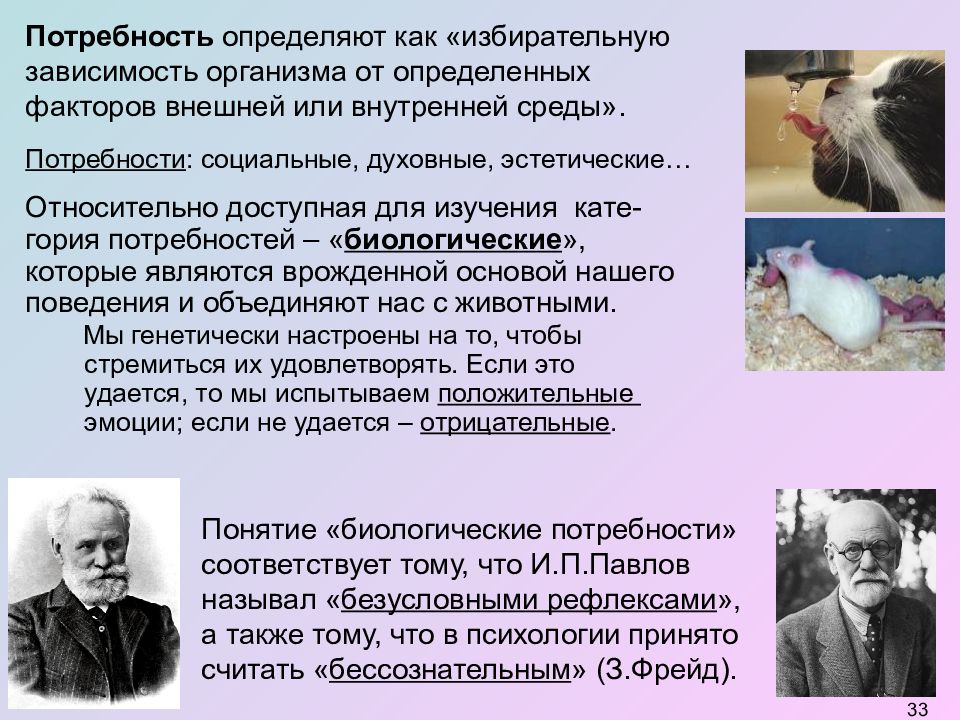

Потребность определяют как «избирательную зависимость организма от определенных факторов внешней или внутренней среды». Потребности : социальные, духовные, эстетические… Относительно доступная для изучения кате-гория потребностей – « биологические », которые являются врожденной основой нашего поведения и объединяют нас с животными. Мы генетически настроены на то, чтобы стремиться их удовлетворять. Если это удается, то мы испытываем положительные эмоции; если не удается – отрицательные. 33 Понятие «биологические потребности» соответствует тому, что И.П.Павлов называл « безусловными рефлексами », а также тому, что в психологии принято считать « бессознательным » (З.Фрейд).

Слайд 34

34 Потребности постоянно конкурируют: еда или свобода, еда или здоровье; но порой они действуют в одном направлении («новая еда»)…

Слайд 35

П.В. Симонов предложил разделить биологические потребности ( = врожденно заданные поведенчес- кие программы; для каждой – свои мозговые центры) на 3 группы: - витальные («жизненно необходимые») - зоосоциальные («внутривидовое взаимодействие») - саморазвития («направлены в будущее»). 35

Слайд 36

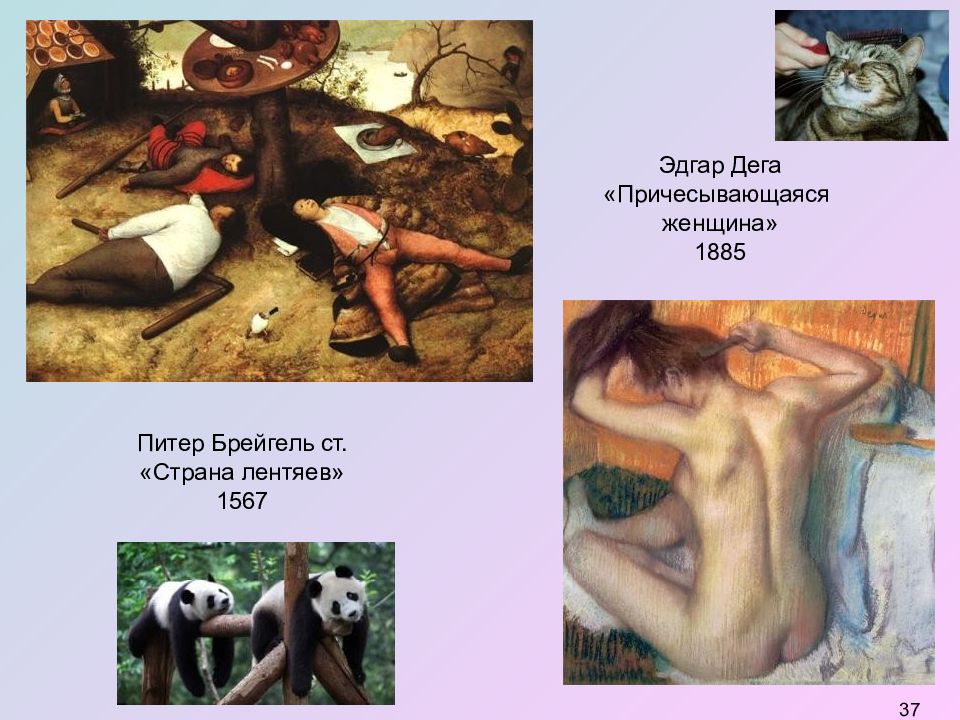

ВИТАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: - пищевые и питьевые - пассивно-оборонительные (страх, тревожность) - активно-оборонительные (агрессия) гомеостатические (дыхание, кровообращение, терморегуляция, сон и бодрствование) экономия сил («рефлексы лени») груминг («уход за телом») Каждая группа, как правило, включает в себя комплекс врожденных программ: простых и сложных; запускаемых биологически полез-ными и биологически вредными стимулами. Пример : простое и сложное пищевое поведение: глотание и плетение сети пауком; биол. полезные и вредные стимулы (положит. и отрицат. подкрепление): сладкий и белковый вкус («хорошо») + горький вкус («плохо»). 36

Слайд 37

Питер Брейгель ст. «Страна лентяев» 1567 Эдгар Дега «Причесывающаяся женщина» 1885 37

Слайд 38

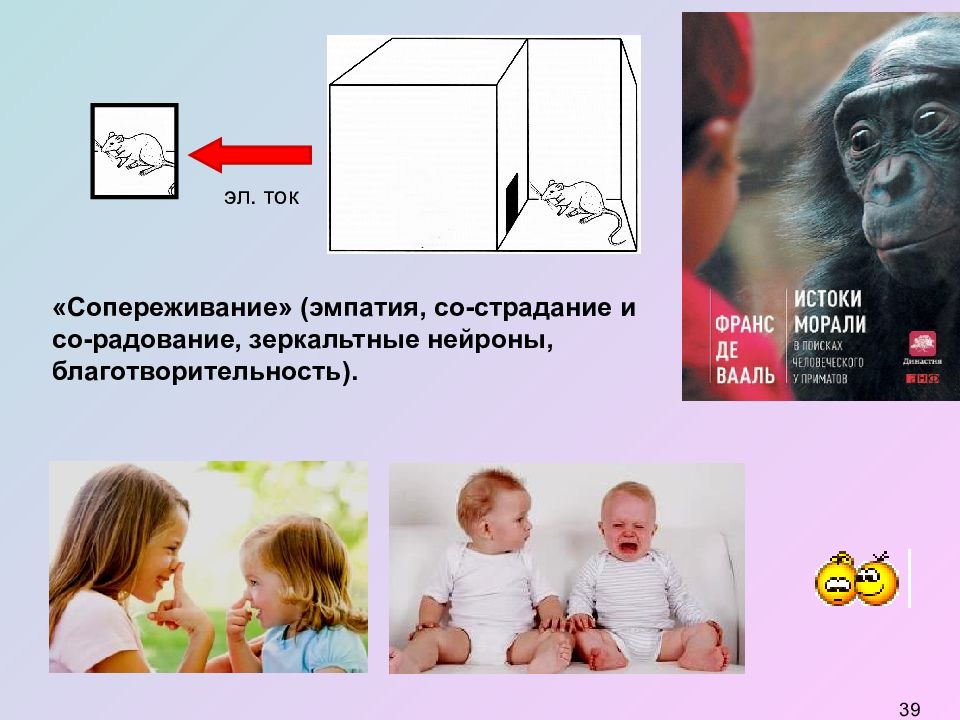

ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: половое поведение материнское (родительское) поведение «детское» поведение (стремление к контакту с родителем) территориальное поведение («защита от перенаселения») иерархическое поведение (стремление к лидерству и стремление подчиняться вожаку) реакции сопереживания («перенос» на себя эмоций, испытываемых другой особью) 38

Слайд 39

эл. ток «Сопереживание» (эмпатия, со-страдание и со-радование, зеркальтные нейроны, благотворительность). 39

Слайд 40

ПОТРЕБНОСТИ САМОРАЗВИТИЯ: исследовательская: сбор новой информации, «любопытство» подражательная: «делай как…» как сосед как родитель как вожак «рефлекс свободы» (преодоление ограничений) игровая (тренировка двигательн. навыков). 40

Слайд 41

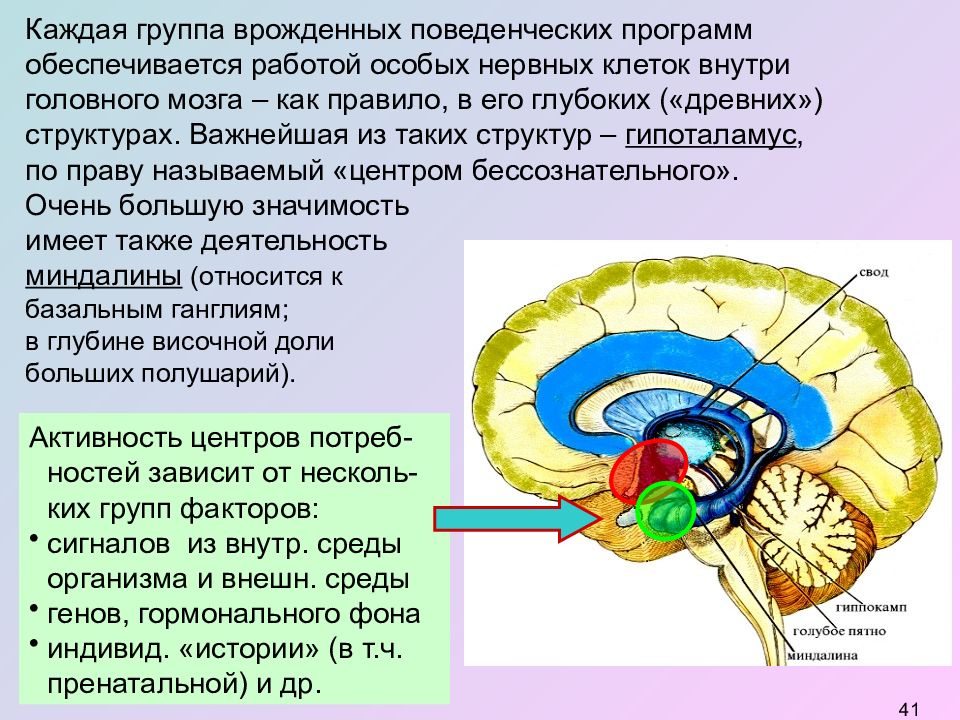

Каждая группа врожденных поведенческих программ обеспечивается работой особых нервных клеток внутри головного мозга – как правило, в его глубоких («древних») структурах. Важнейшая из таких структур – гипоталамус, по праву называемый «центром бессознательного». Очень большую значимость имеет также деятельность миндалины (относится к базальным ганглиям; в глубине височной доли больших полушарий). 41 Активность центров потреб-ностей зависит от несколь-ких групп факторов: сигналов из внутр. среды организма и внешн. среды генов, гормонального фона индивид. «истории» (в т.ч. пренатальной) и др.

Слайд 42

42 Центры страха и агрессии (задняя часть гипоталамуса) работают под управлением миндалины. С миндалиной также связана потреб- ность доминирования в стае и ряд других зоосоциальных потребностей. Центры полового и родительск. поведения (передн. часть гипо-таламуса) работают вместе с миндалиной, «откликаясь» на изменения концентрации ряда гормонов. миндалина Центры пищевой и питьевой потребностей (голода и жажды) находятся в средней части гипоталамуса и мало связаны с миндалиной. Гипоталамус содержит центры голода и жажды, страха и агрессии, половой и родительской мотивации; эндокрин. и вегетат. центры.

Слайд 43

МФК МГУ: Мозг и потребности Биологические потребности – основа нашей личности, темперамента; имеют генетическую и гормональную основы и постоянно конкурируют друг с другом… Биологические потребности = основные группы товаров. 43

Слайд 44

44 44 Высшие центры головного мозга (кора б. п/ш., базальные ганглии) Запуск поведения, направленного на удовлетворение потребности Центр одной из биологических потребностей Стимулы, усиливающие потребность («отрицательное подкрепление») Стимулы, ослабляющие потребность («положительноеподкрепление») Потребность удалось удовлетворить Потребность не удалось удовлетворить Отрицательные эмоции, в дальнейшем неудач-ная поведенческая программа будет выби-раться с меньшей веро- ятностью. Положительн. эмоции, в дальнейшем удачная поведенческая программа будет выби-раться с большей веро- ятностью. Работа центров потребностей определяет эмоции и процессы обучения!

Слайд 45

БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОТРЕБНОСТИ, ЭМОЦИИ БЛОК ПАМЯТИ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРЫ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ и ВЕГЕТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ Оценка результатов поведения 45

Слайд 46

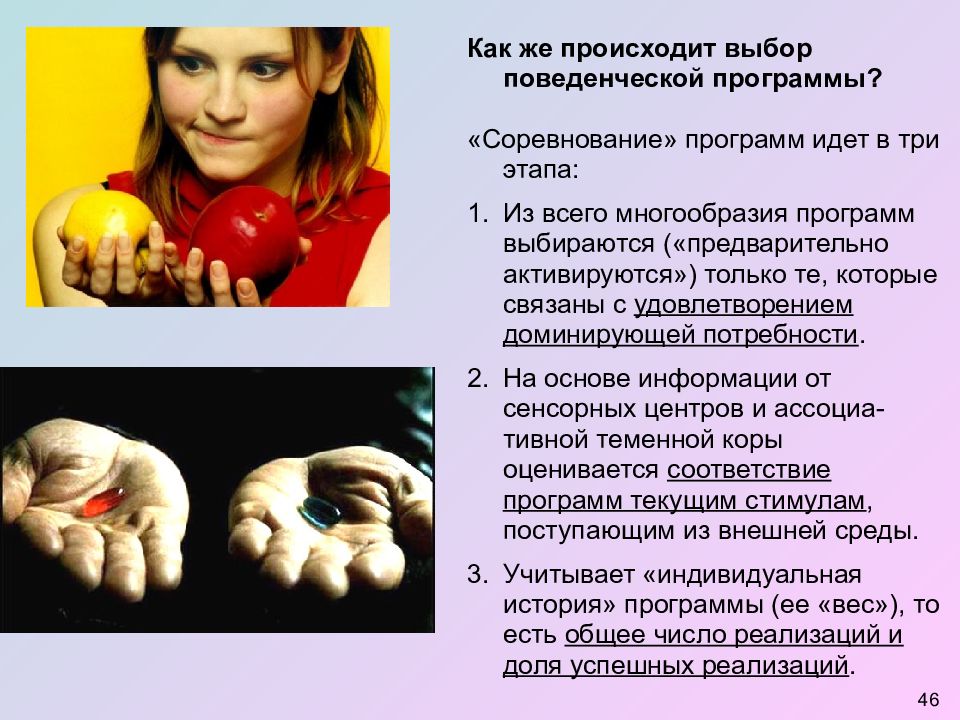

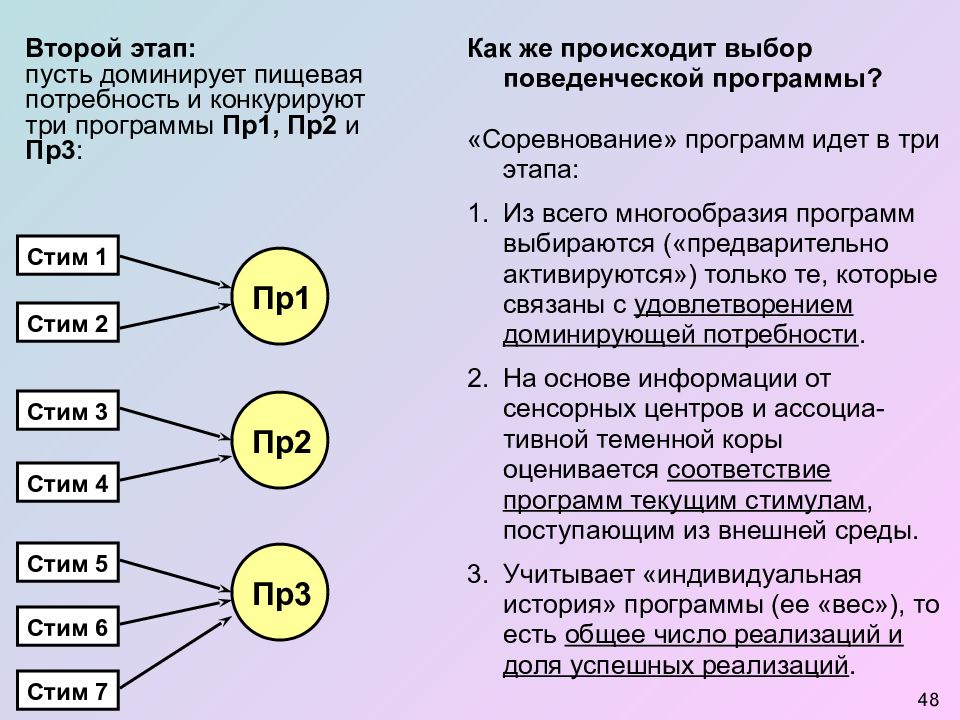

Как же происходит выбор поведенческой программы? «Соревнование» программ идет в три этапа: Из всего многообразия программ выбираются («предварительно активируются») только те, которые связаны с удовлетворением доминирующей потребности. На основе информации от сенсорных центров и ассоциа-тивной теменной коры оценивается соответствие программ текущим стимулам, поступающим из внешней среды. Учитывает «индивидуальная история» программы (ее «вес»), то есть общее число реализаций и доля успешных реализаций. 46

Слайд 47

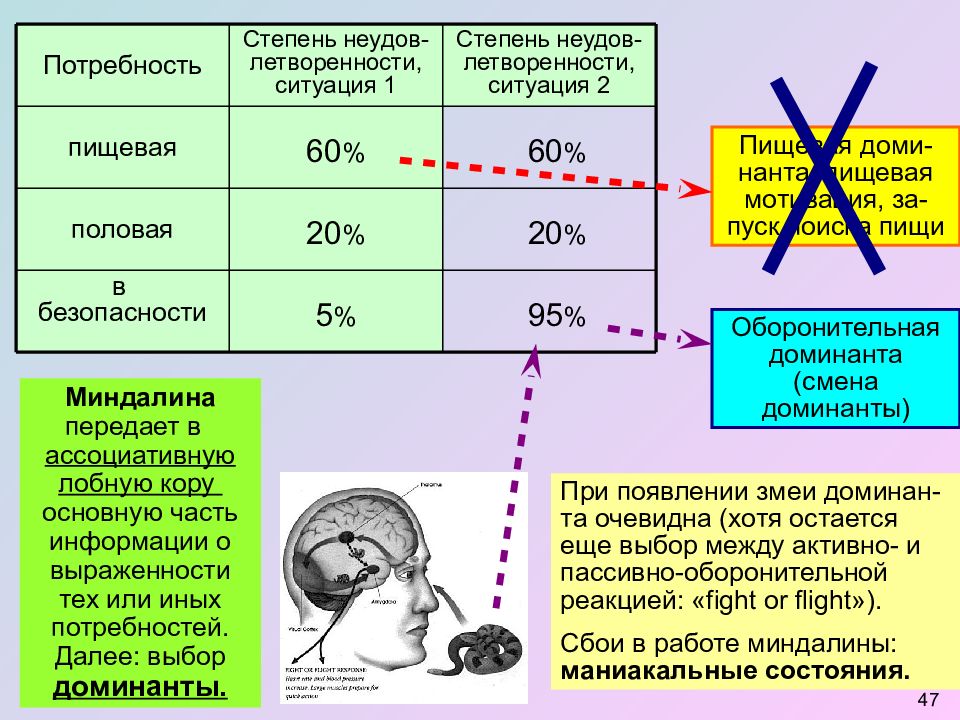

Миндалина передает в ассоциативную лобную кору основную часть информации о выраженности тех или иных потребностей. Далее: выбор доминанты. При появлении змеи доминан-та очевидна (хотя остается еще выбор между активно- и пассивно-оборонительной реакцией: « fight or flight » ). Сбои в работе миндалины: маниакальные состояния. 5 % в безопасности 20 % половая 60 % пищевая Степень неудов-летворенности, ситуация 2 Степень неудов-летворенности, ситуация 1 Потребность 95 % 20 % 60 % Пищевая доми- нанта, пищевая мотивация, за-пуск поиска пищи Оборонительная доминанта (смена доминанты) 47

Слайд 48

Как же происходит выбор поведенческой программы? «Соревнование» программ идет в три этапа: Из всего многообразия программ выбираются («предварительно активируются») только те, которые связаны с удовлетворением доминирующей потребности. На основе информации от сенсорных центров и ассоциа-тивной теменной коры оценивается соответствие программ текущим стимулам, поступающим из внешней среды. Учитывает «индивидуальная история» программы (ее «вес»), то есть общее число реализаций и доля успешных реализаций. 48 Второй этап: пусть доминирует пищевая потребность и конкурируют три программы Пр1, Пр2 и Пр3 : Пр1 Пр2 Пр3 Стим 1 Стим 2 Стим 3 Стим 4 Стим 5 Стим 6 Стим 7

Слайд 49

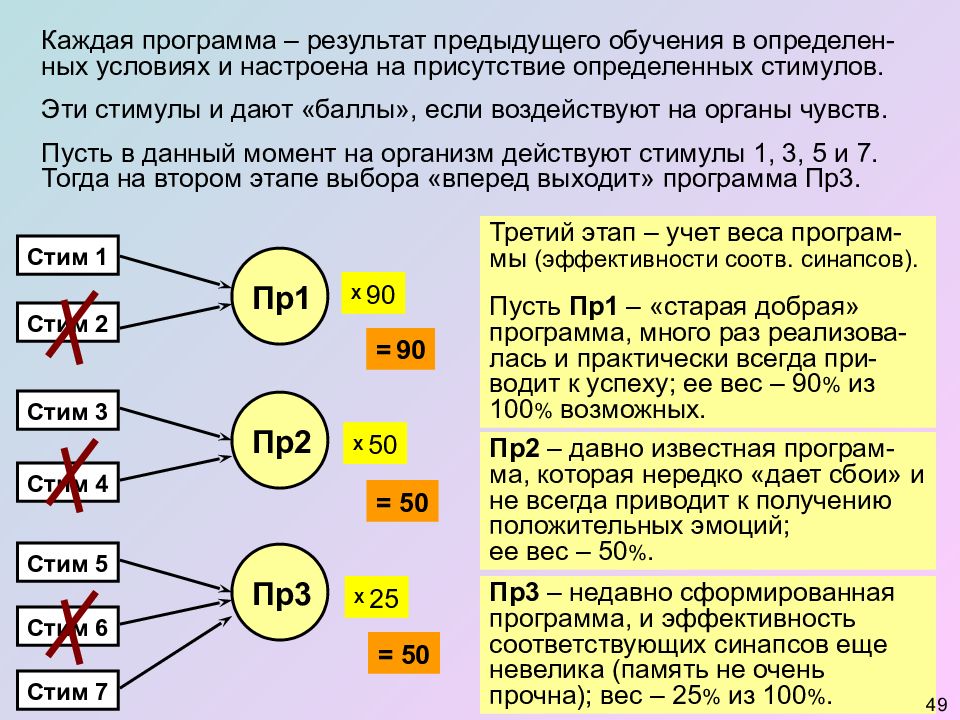

Каждая программа – результат предыдущего обучения в определен-ных условиях и настроена на присутствие определенных стимулов. Эти стимулы и дают «баллы», если воздействуют на органы чувств. Пусть в данный момент на организм действуют стимулы 1, 3, 5 и 7. Тогда на втором этапе выбора «вперед выходит» программа Пр3. Пр1 Пр2 Пр3 Стим 1 Стим 2 Стим 3 Стим 4 Стим 5 Стим 6 Стим 7 Третий этап – учет веса програм-мы (эффективности соотв. синапсов). Пусть Пр1 – «старая добрая» программа, много раз реализова-лась и практически всегда при-водит к успеху; ее вес – 90 % из 100 % возможных. Х 90 Пр2 – давно известная програм-ма, которая нередко «дает сбои» и не всегда приводит к получению положительных эмоций; ее вес – 50 %. Х 50 Пр3 – недавно сформированная программа, и эффективность соответствующих синапсов еще невелика (память не очень прочна); вес – 25 % из 100 %. Х 25 = 90 = 50 = 50 49

Слайд 50

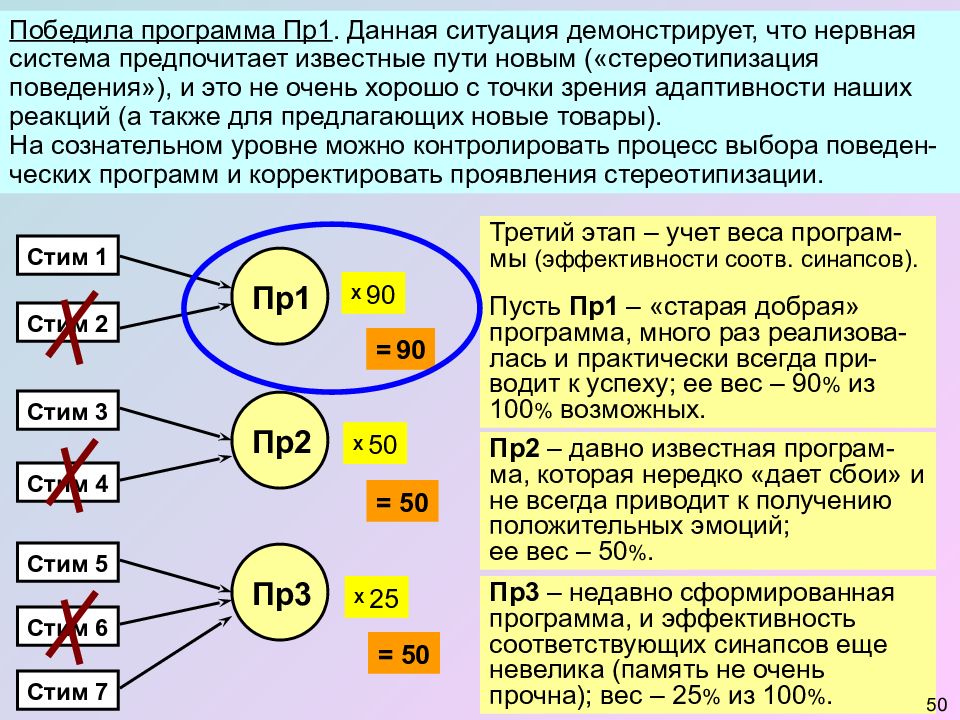

Победила программа Пр1. Данная ситуация демонстрирует, что нервная система предпочитает известные пути новым («стереотипизация поведения»), и это не очень хорошо с точки зрения адаптивности наших реакций (а также для предлагающих новые товары). На сознательном уровне можно контролировать процесс выбора поведен-ческих программ и корректировать проявления стереотипизации. Пр1 Пр2 Пр3 Стим 1 Стим 2 Стим 3 Стим 4 Стим 5 Стим 6 Стим 7 Третий этап – учет веса програм-мы (эффективности соотв. синапсов). Пусть Пр1 – «старая добрая» программа, много раз реализова-лась и практически всегда при-водит к успеху; ее вес – 90 % из 100 % возможных. Х 90 Пр2 – давно известная програм-ма, которая нередко «дает сбои» и не всегда приводит к получению положительных эмоций; ее вес – 50 %. Х 50 Пр3 – недавно сформированная программа, и эффективность соответствующих синапсов еще невелика (память не очень прочна); вес – 25 % из 100 %. Х 25 = 90 = 50 = 50 50

Слайд 51

Победила программа Пр1. Данная ситуация демонстрирует, что нервная система предпочитает известные пути новым («стереотипизация поведения»), и это не очень хорошо с точки зрения адаптивности наших реакций (а также для предлагающих новые товары). На сознательном уровне можно контролировать процесс выбора поведен-ческих программ и корректировать проявления стереотипизации. Если мы слушаем – сознание в височной коре, если смотрим кино – в затылочной; думаем – в ассоциативной теменной, реализуем произвольное движение – в моторной и т.д. Медитация – «остановка» сознания, его фиксация в определенной области коры. В коре нет постоянного «центра сознания» (как нет центра внимания или долговрем. памяти). Сознание – это «Броуновское движение нервных процессов», самая активная в данный момент область коры. Современная физиология выработала концеп-цию «светлого пятна», «прожектора» сознания. Сознание вливает дополнит. энергию в нерв-ные процессы, ускоряет формирование про-грамм и меняет процесс их выбора («воля»). 51

Слайд 52

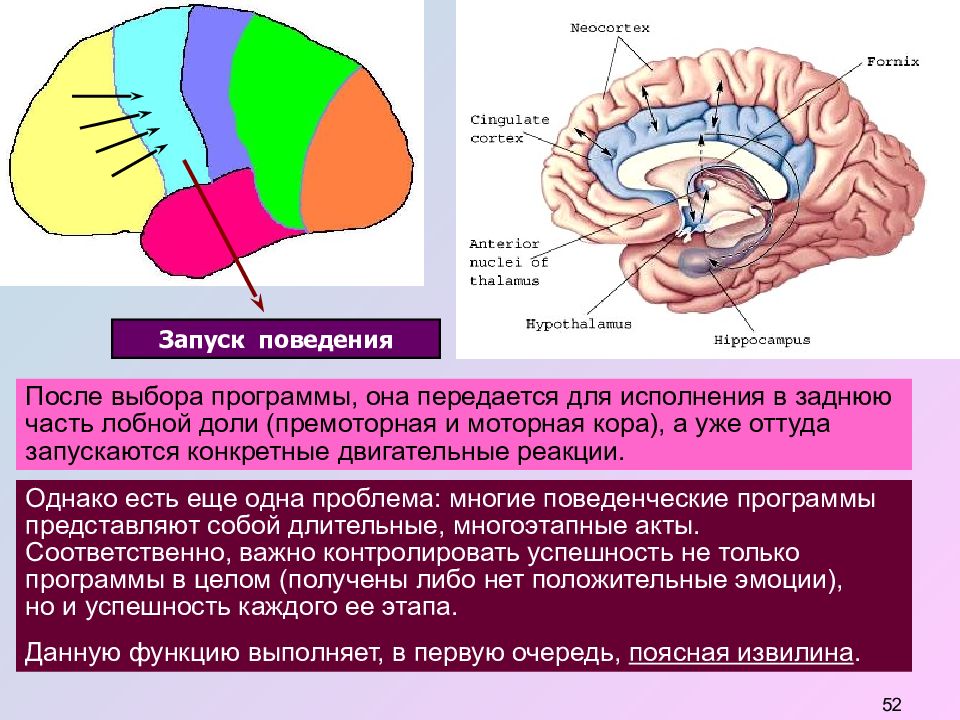

52 Запуск поведения После выбора программы, она передается для исполнения в заднюю часть лобной доли (премоторная и моторная кора), а уже оттуда запускаются конкретные двигательные реакции. Однако есть еще одна проблема: многие поведенческие программы представляют собой длительные, многоэтапные акты. Соответственно, важно контролировать успешность не только программы в целом (получены либо нет положительные эмоции), но и успешность каждого ее этапа. Данную функцию выполняет, в первую очередь, поясная извилина.

Слайд 53

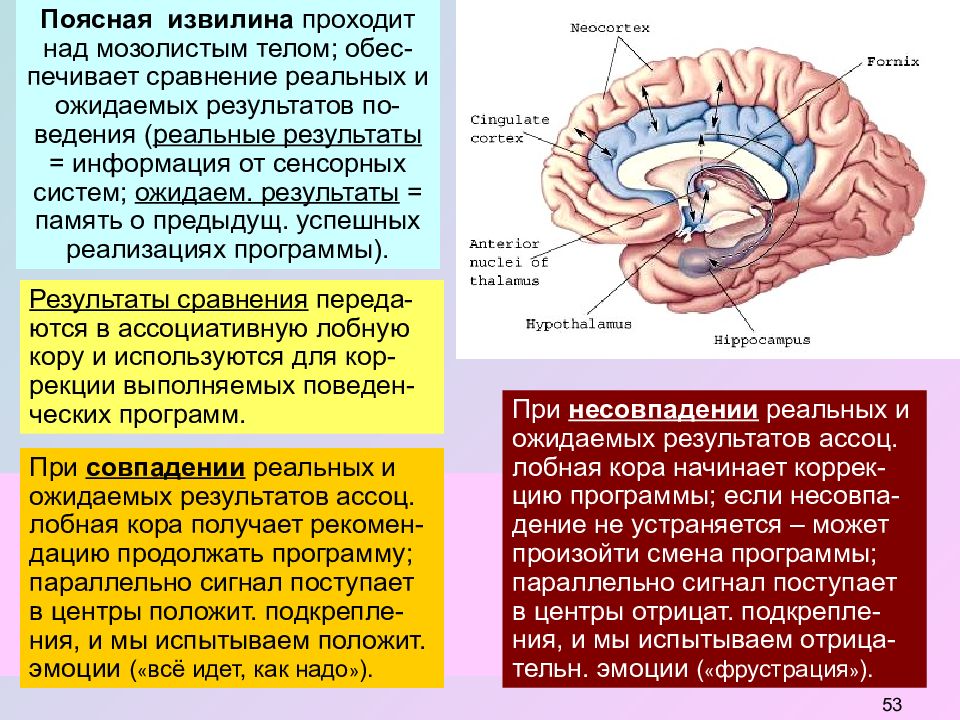

53 Однако есть еще одна проблема: многие поведенческие программы представляют собой длительные, многоэтапные акты. Соответственно, важно контролировать успешность не только программы в целом (получены либо нет положительные эмоции), но и успешность каждого ее этапа. Данную функцию выполняет, в первую очередь, поясная извилина. Поясная извилина проходит над мозолистым телом; обес-печивает сравнение реальных и ожидаемых результатов по-ведения ( реальные результаты = информация от сенсорных систем; ожидаем. результаты = память о предыдущ. успешных реализациях программы). Результаты сравнения переда-ются в ассоциативную лобную кору и используются для кор-рекции выполняемых поведен-ческих программ. При совпадении реальных и ожидаемых результатов ассоц. лобная кора получает рекомен-дацию продолжать программу; параллельно сигнал поступает в центры положит. подкрепле-ния, и мы испытываем положит. эмоции ( « всё идет, как надо » ). При несовпадении реальных и ожидаемых результатов ассоц. лобная кора начинает коррек-цию программы; если несовпа-дение не устраняется – может произойти смена программы; параллельно сигнал поступает в центры отрицат. подкрепле-ния, и мы испытываем отрица-тельн. эмоции ( « фрустрация » ).

Слайд 54

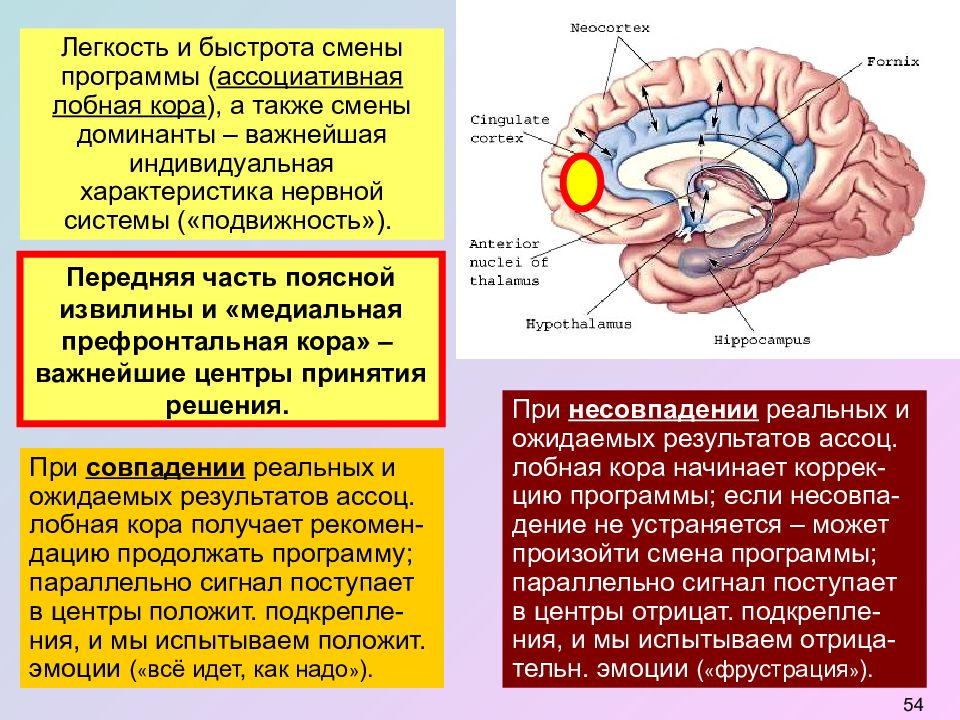

54 При совпадении реальных и ожидаемых результатов ассоц. лобная кора получает рекомен-дацию продолжать программу; параллельно сигнал поступает в центры положит. подкрепле-ния, и мы испытываем положит. эмоции ( « всё идет, как надо » ). Легкость и быстрота смены программы ( ассоциативная лобная кора ), а также смены доминанты – важнейшая индивидуальная характеристика нервной системы («подвижность»). Передняя часть поясной извилины и «медиальная префронтальная кора» – важнейшие центры принятия решения. При несовпадении реальных и ожидаемых результатов ассоц. лобная кора начинает коррек-цию программы; если несовпа-дение не устраняется – может произойти смена программы; параллельно сигнал поступает в центры отрицат. подкрепле-ния, и мы испытываем отрица-тельн. эмоции ( « фрустрация » ).

Слайд 56

БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОТРЕБНОСТИ, ЭМОЦИИ БЛОК ПАМЯТИ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРЫ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ и ВЕГЕТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ Оценка результатов поведения 56