Первый слайд презентации: 190 лет со дня рождения

ПЕРОВА Василия Григорьевича русского живописца, представителя критического реализма 190 лет со дня рождения

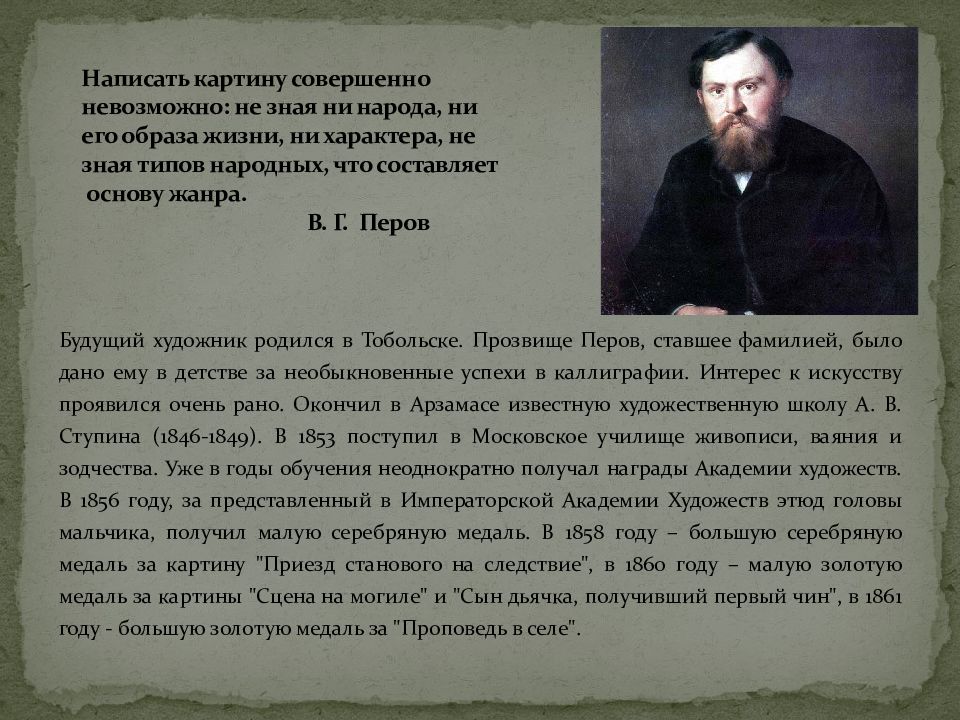

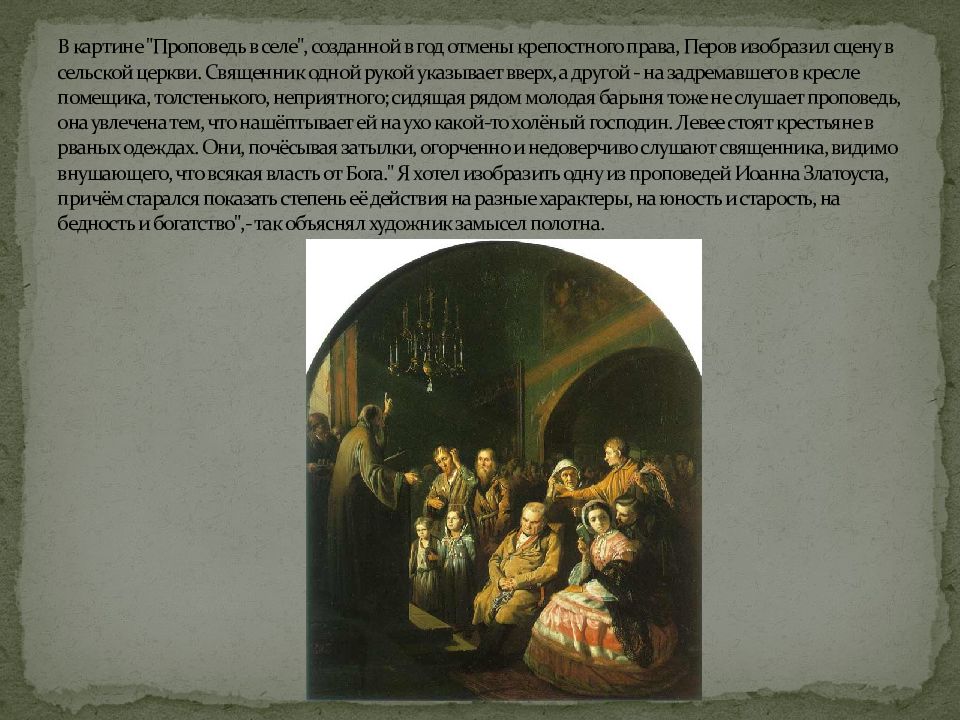

Будущий художник родился в Тобольске. Прозвище Перов, ставшее фамилией, было дано ему в детстве за необыкновенные успехи в каллиграфии. Интерес к искусству проявился очень рано. Окончил в Арзамасе известную художественную школу А. В. Ступина (1846-1849 ). В 1853 поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Уже в годы обучения неоднократно получал награды Академии художеств. В 1856 году, за представленный в Императорской Академии Художеств этюд головы мальчика, получил малую серебряную медаль. В 1858 году – большую серебряную медаль за картину "Приезд станового на следствие", в 1860 году – малую золотую медаль за картины "Сцена на могиле" и "Сын дьячка, получивший первый чин", в 1861 году - большую золотую медаль за "Проповедь в селе".

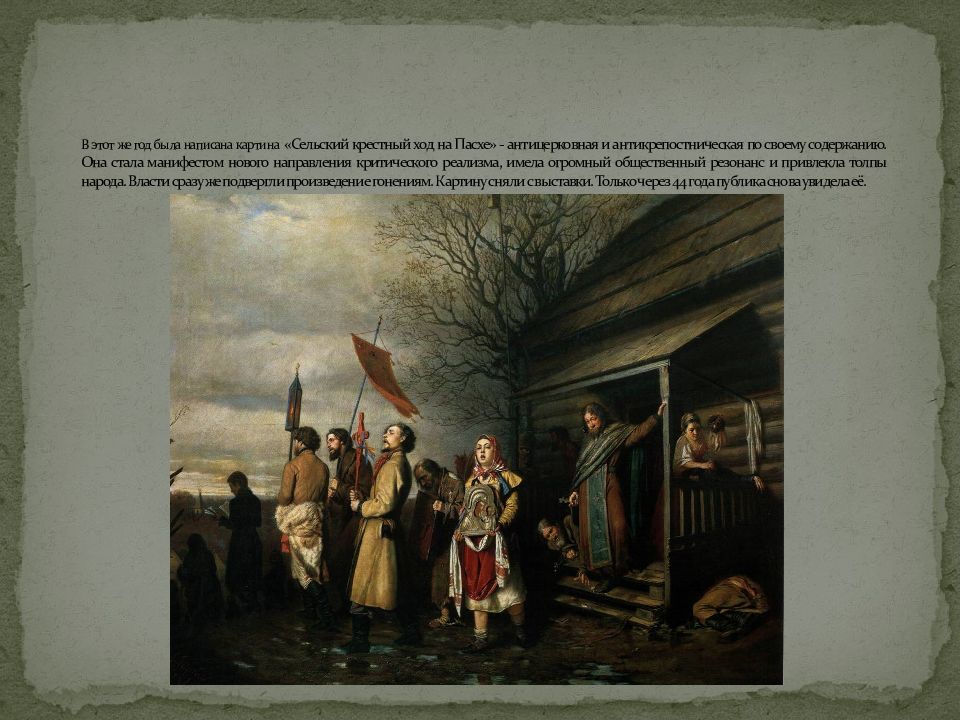

Слайд 5: В этот же год была написана картина «Сельский крестный ход на Пасхе » - антицерковная и антикрепостническая по своему содержанию. Она стала манифестом нового направления критического реализма, имела огромный общественный резонанс и привлекла толпы народа. Власти сразу же подвергли произведение гонениям. Картину сняли с выставки. Только через 44 года публика снова увидела её

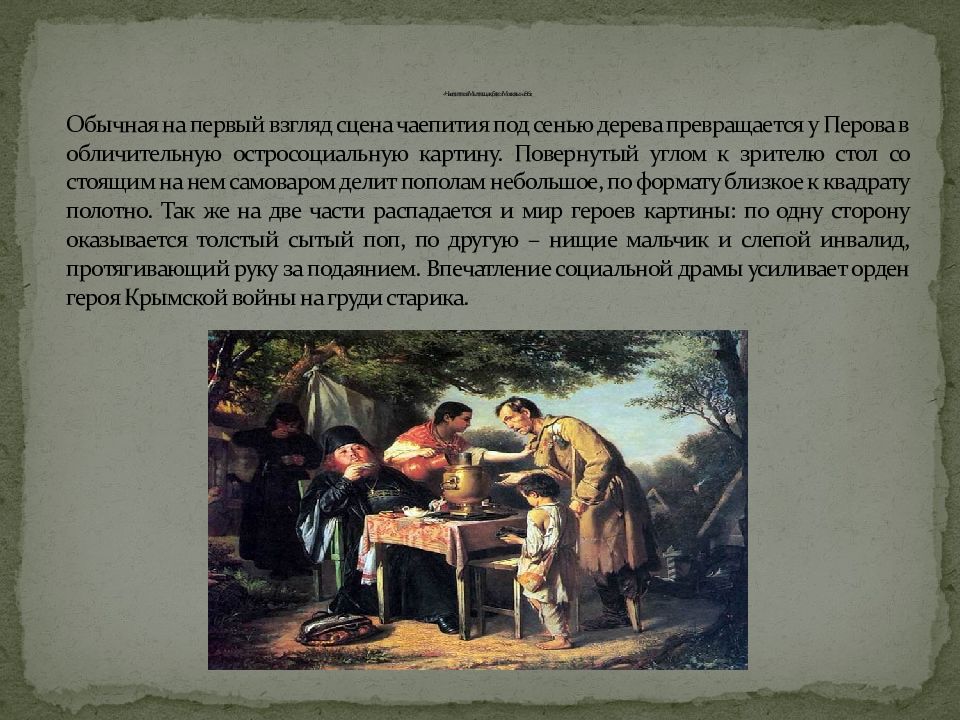

Слайд 6: Чаепитие в Мытищах, близ Москвы ». 1862

Обычная на первый взгляд сцена чаепития под сенью дерева превращается у Перова в обличительную остросоциальную картину. Повернутый углом к зрителю стол со стоящим на нем самоваром делит пополам небольшое, по формату близкое к квадрату полотно. Так же на две части распадается и мир героев картины: по одну сторону оказывается толстый сытый поп, по другую – нищие мальчик и слепой инвалид, протягивающий руку за подаянием. Впечатление социальной драмы усиливает орден героя Крымской войны на груди старика.

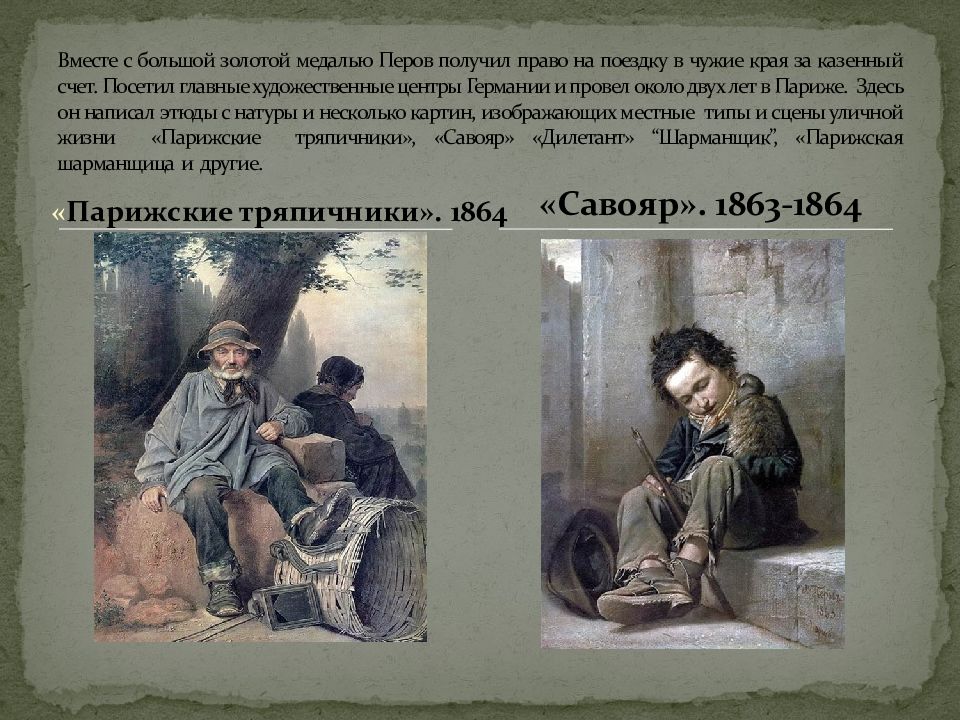

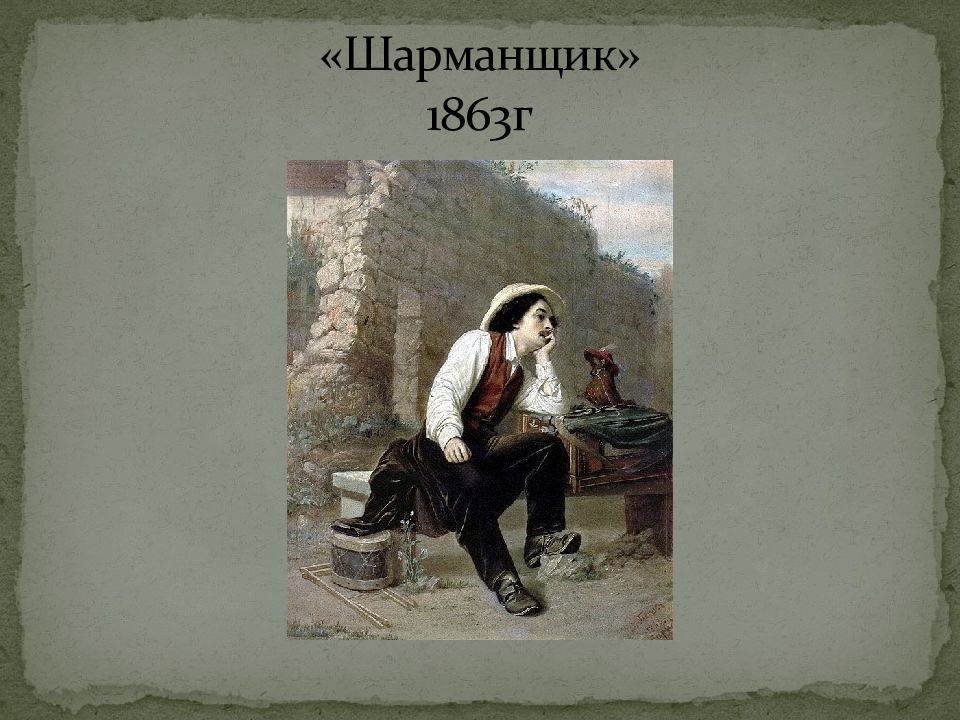

Слайд 7: Вместе с большой золотой медалью Перов получил право на поездку в чужие края за казенный счет. Посетил главные художественные центры Германии и провел около двух лет в Париже. Здесь он написал этюды с натуры и несколько картин, изображающих местные типы и сцены уличной жизни «Парижские тряпичники», «Савояр» «Дилетант» “Шарманщик”, « Парижская шарманщица и другие

« Парижские тряпичники». 1864 Вместе с большой золотой медалью Перов получил право на поездку в чужие края за казенный счет. Посетил главные художественные центры Германии и провел около двух лет в Париже. Здесь он написал этюды с натуры и несколько картин, изображающих местные типы и сцены уличной жизни «Парижские тряпичники», «Савояр» «Дилетант» “Шарманщик”, « Парижская шарманщица и другие. «Савояр». 1863-1864

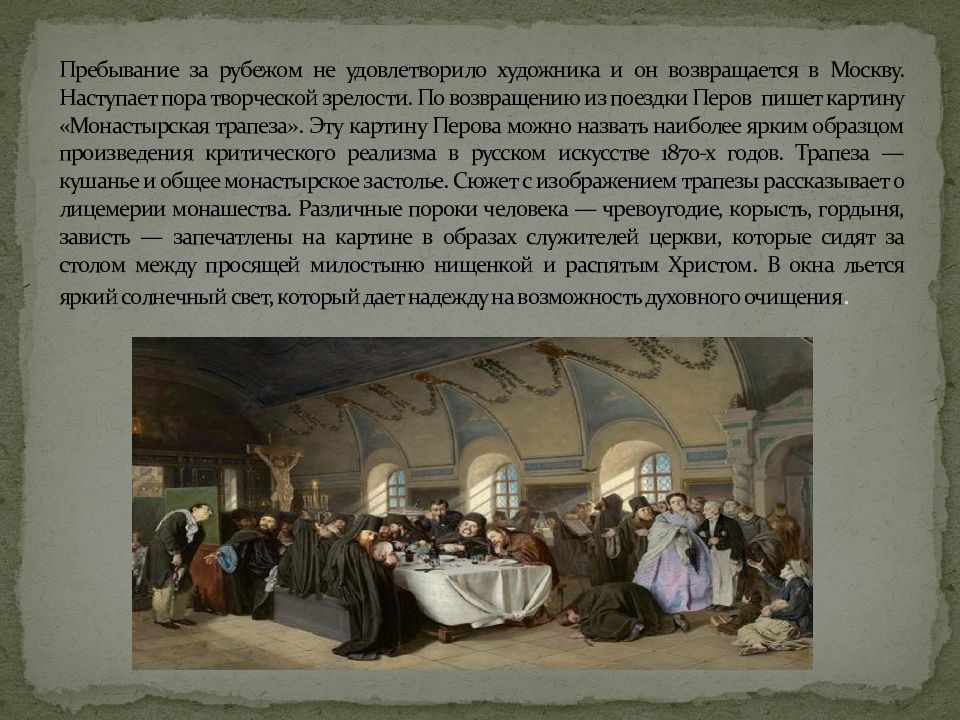

Слайд 11: Пребывание за рубежом не удовлетворило художника и он возвращается в Москву. Наступает пора творческой зрелости. По возвращению из поездки Перов пишет картину «Монастырская трапеза». Эту картину Перова можно назвать наиболее ярким образцом произведения критического реализма в русском искусстве 1870-х годов. Трапеза — кушанье и общее монастырское застолье. Сюжет с изображением трапезы рассказывает о лицемерии монашества. Различные пороки человека — чревоугодие, корысть, гордыня, зависть — запечатлены на картине в образах служителей церкви, которые сидят за столом между просящей милостыню нищенкой и распятым Христом. В окна льется яркий солнечный свет, который дает надежду на возможность духовного очищения

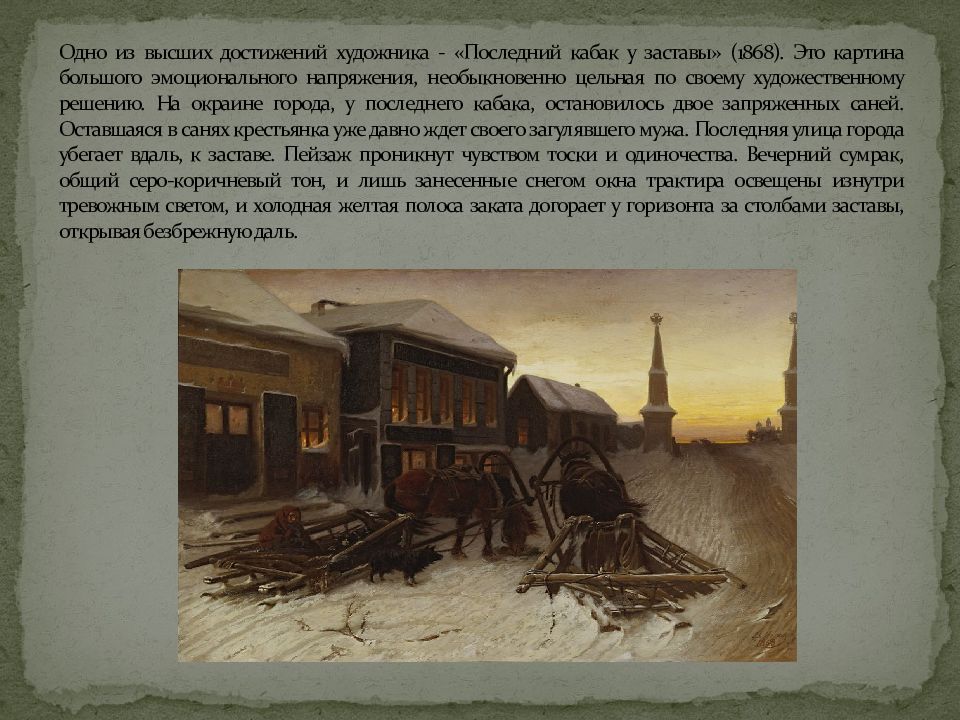

Слайд 12: Одно из высших достижений художника - «Последний кабак у заставы» (1868). Это картина большого эмоционального напряжения, необыкновенно цельная по своему художественному решению. На окраине города, у последнего кабака, остановилось двое запряженных саней. Оставшаяся в санях крестьянка уже давно ждет своего загулявшего мужа. Последняя улица города убегает вдаль, к заставе. Пейзаж проникнут чувством тоски и одиночества. Вечерний сумрак, общий серо-коричневый тон, и лишь занесенные снегом окна трактира освещены изнутри тревожным светом, и холодная желтая полоса заката догорает у горизонта за столбами заставы, открывая безбрежную даль

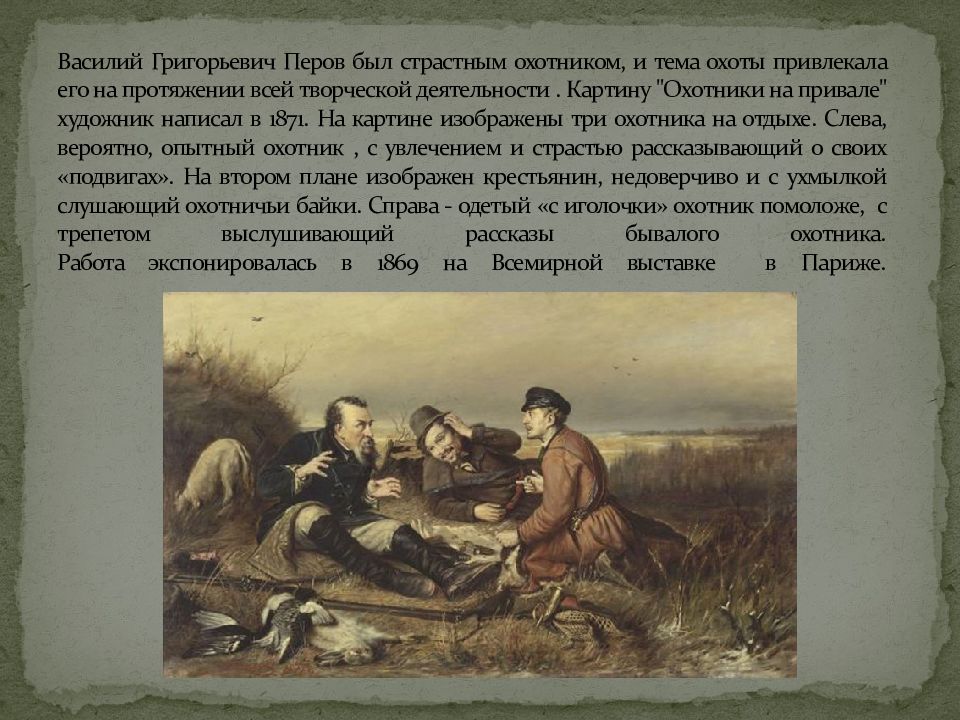

Слайд 13: Василий Григорьевич Перов был страстным охотником, и тема охоты привлекала его на протяжении всей творческой деятельности. Картину "Охотники на привале" художник написал в 1871. На картине изображены три охотника на отдыхе. Слева, вероятно, опытный охотник, с увлечением и страстью рассказывающий о своих «подвигах». На втором плане изображен крестьянин, недоверчиво и с ухмылкой слушающий охотничьи байки. Справа - одетый «с иголочки» охотник помоложе, с трепетом выслушивающий рассказы бывалого охотника. Работа экспонировалась в 1869 на Всемирной выставке в Париже

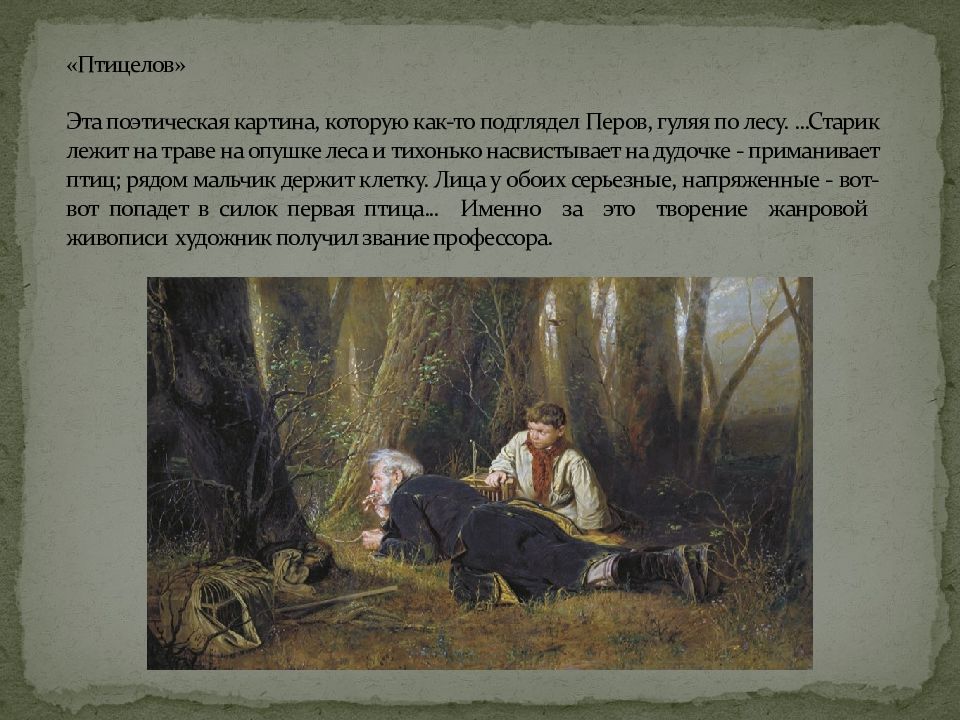

Слайд 14: Птицелов» Эта поэтическая картина, которую как-то подглядел Перов, гуляя по лесу....Старик лежит на траве на опушке леса и тихонько насвистывает на дудочке - приманивает птиц; рядом мальчик держит клетку. Лица у обоих серьезные, напряженные - вот-вот попадет в силок первая птица... Именно за это творение жанровой живописи художник получил звание профессора

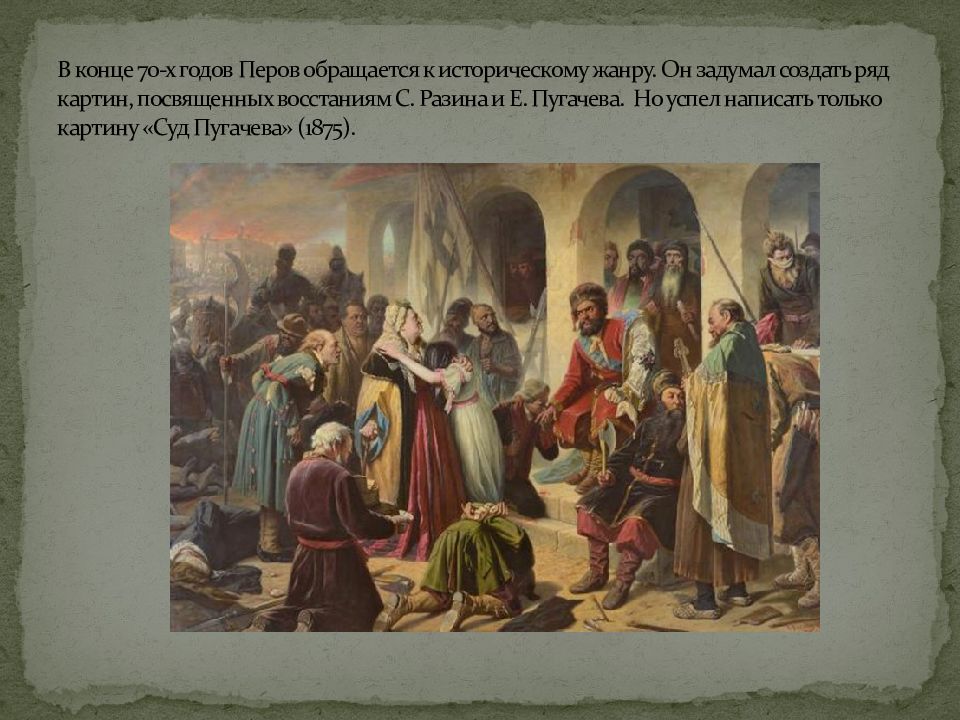

Слайд 15: В конце 70-х годов Перов обращается к историческому жанру. Он задумал создать ряд картин, посвященных восстаниям С. Разина и Е. Пугачева. Но успел написать только картину «Суд Пугачева» ( 1875)

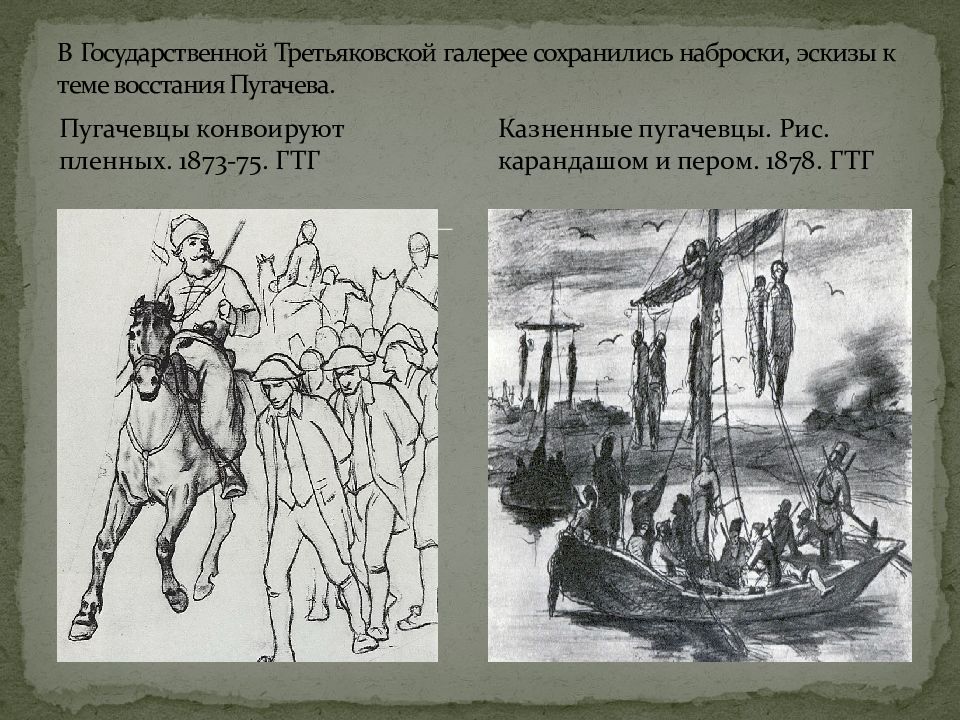

Слайд 16: В Государственной Третьяковской галерее сохранились наброски, эскизы к теме восстания Пугачева

Пугачевцы конвоируют пленных. 1873-75. ГТГ В Государственной Третьяковской галерее сохранились наброски, эскизы к теме восстания Пугачева. Казненные пугачевцы. Рис. карандашом и пером. 1878. ГТГ

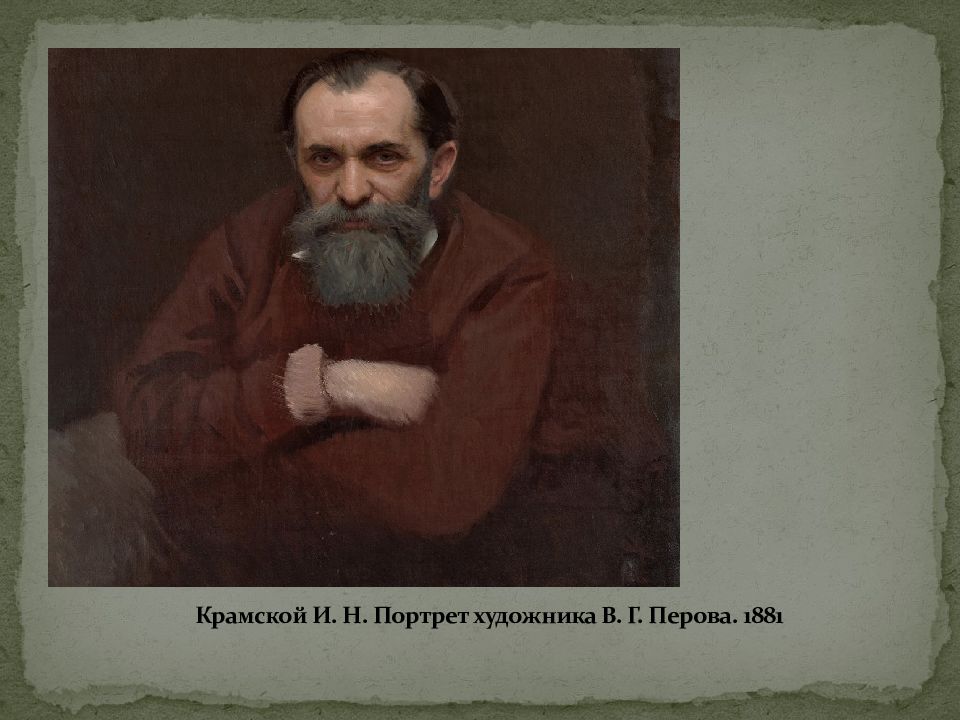

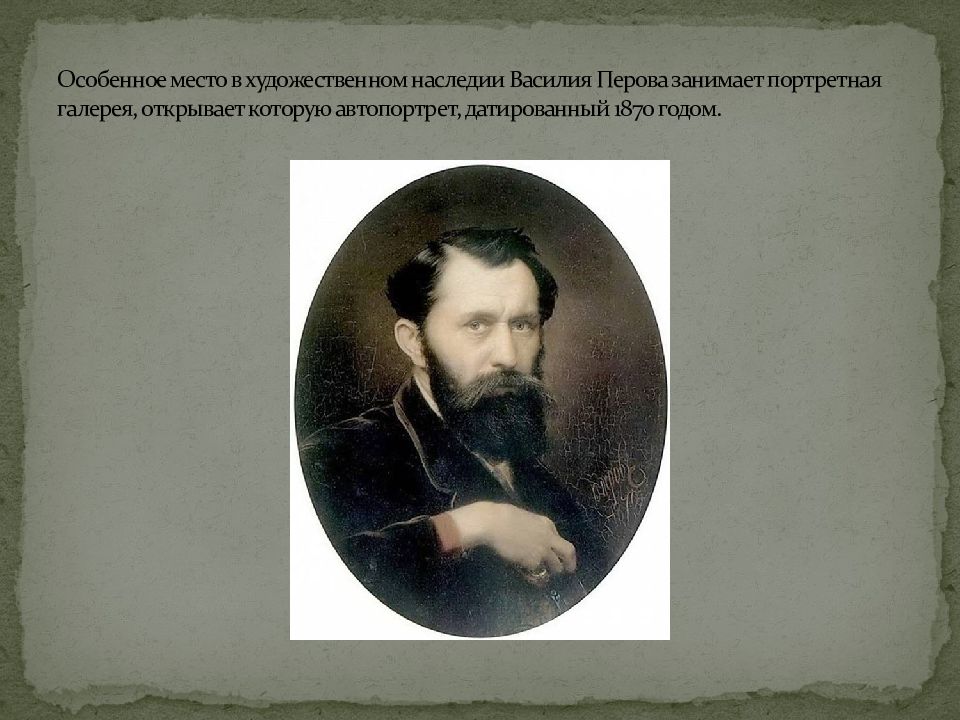

Слайд 17: Особенное место в художественном наследии Василия Перова занимает портретная галерея, открывает которую автопортрет, датированный 1870 годом

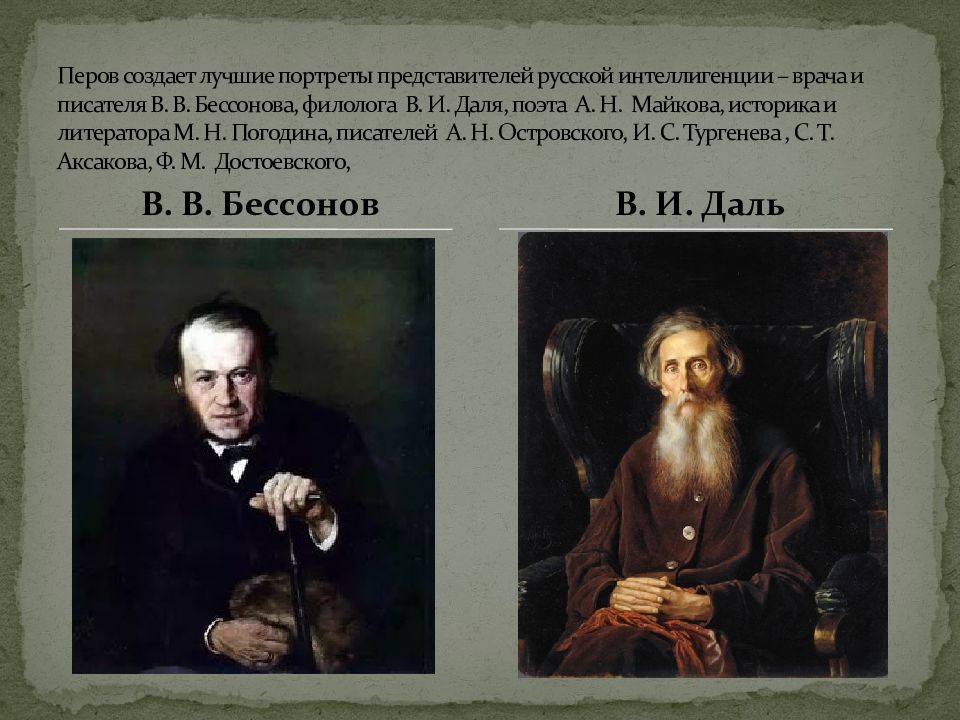

Слайд 18: Перов создает лучшие портреты представителей русской интеллигенции – врача и писателя В. В. Бессонова, филолога В. И. Даля, поэта А. Н. Майкова, историка и литератора М. Н. Погодина, писателей А. Н. Островского, И. С. Тургенева, С. Т. Аксакова, Ф. М. Достоевского,

В. В. Бессонов Перов создает лучшие портреты представителей русской интеллигенции – врача и писателя В. В. Бессонова, филолога В. И. Даля, поэта А. Н. Майкова, историка и литератора М. Н. Погодина, писателей А. Н. Островского, И. С. Тургенева, С. Т. Аксакова, Ф. М. Достоевского, В. И. Даль

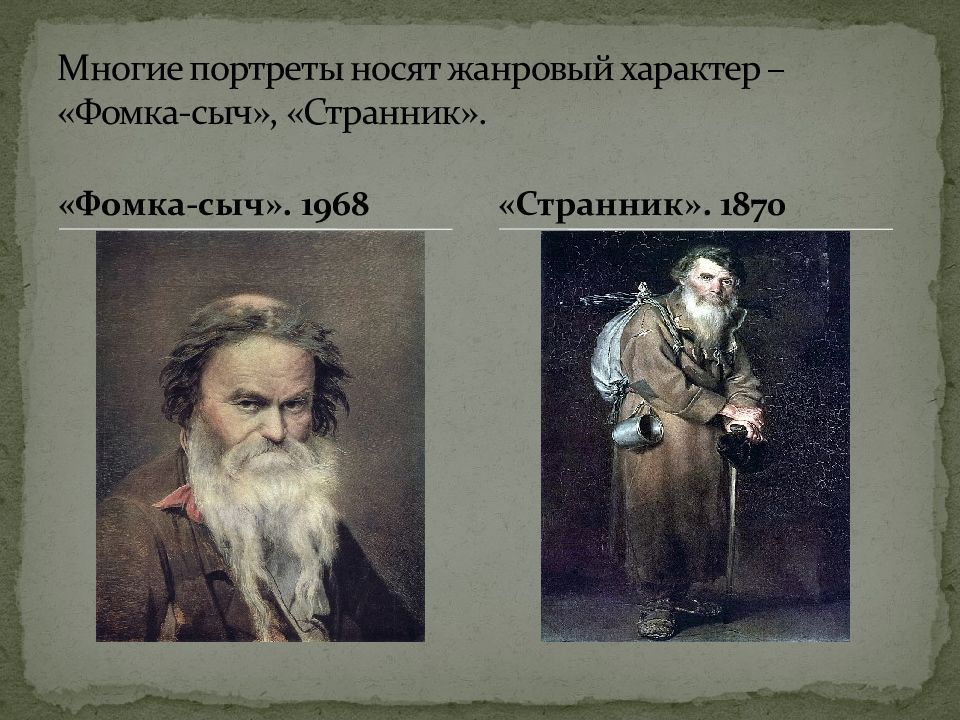

Слайд 22: Многие портреты носят жанровый характер – «Фомка-сыч», «Странник»

« Фомка-сыч ». 1968 Многие портреты носят жанровый характер – «Фомка-сыч», «Странник». « Странник ». 1870

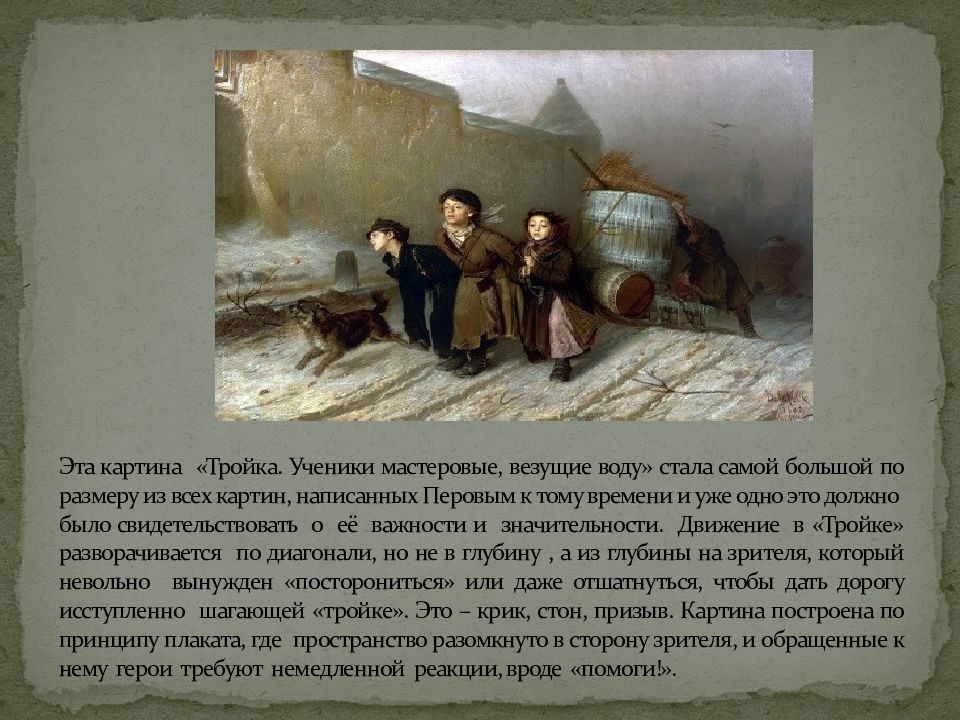

Слайд 23: Эта картина «Тройка. Ученики мастеровые, везущие воду» стала самой большой по размеру из всех картин, написанных Перовым к тому времени и уже одно это должно было свидетельствовать о её важности и значительности. Движение в «Тройке» разворачивается по диагонали, но не в глубину, а из глубины на зрителя, который невольно вынужден «посторониться» или даже отшатнуться, чтобы дать дорогу исступленно шагающей «тройке». Это – крик, стон, призыв. Картина построена по принципу плаката, где пространство разомкнуто в сторону зрителя, и обращенные к нему герои требуют немедленной реакции, вроде «помоги!»

Слайд 24

Перов состоялся и как писатель. Его автобиографические очерки не раз печатались в журналах «Пчела», «Художественном журнале». С 1971 года художник преподавал в московском Училище живописи, ваяния и зодчества в качестве профессора натурного класса. Среди его учеников были М. В. Нестеров, И. И. Левитан, А. П. Рябушкин, братья Коровины и др.

Слайд 25

Каждая картина В. Перова – законченная новелла о человеке, его внутреннем мире. Его искусство и сегодня актуально, волнует своей задушевностью и глубокой скорбью, а сатирические полотна поражают едким сарказмом, меткостью и беспощадностью характеристик. «Переживая лучшие свои создания сердцем, он не мог не волновать сердца других». М. В. Нестеров