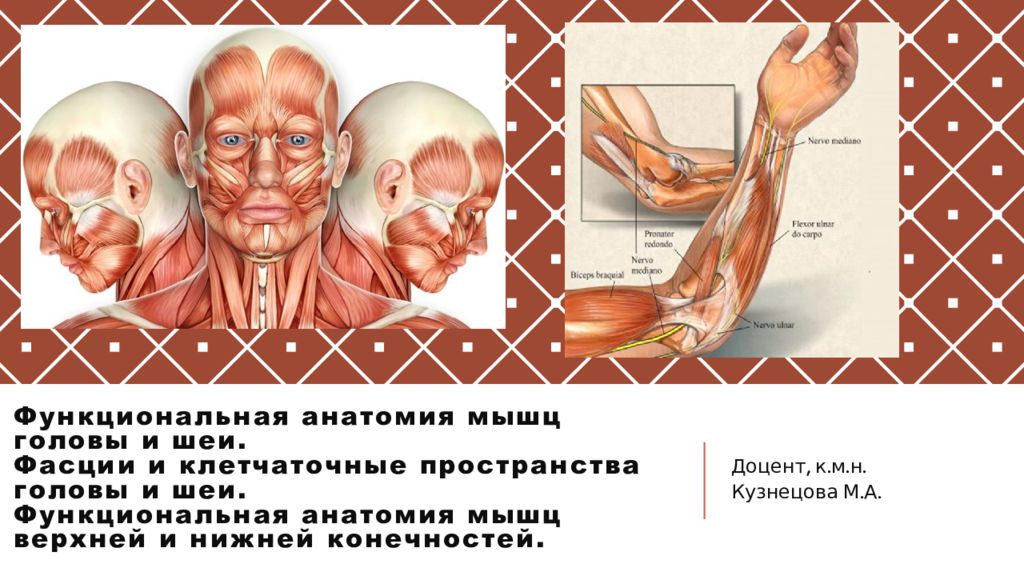

Первый слайд презентации: Анатомо-физиологические особенности лица и шеи

Слайд 2

Характер ранений в области лица и шеи зависит не только от вида ранящего снаряда, но и от анатомических и физиологических особенностей лица. В свою очередь, данные особенности имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

Слайд 3: Границы лица

Границы лица проходят вверху по линии, соответствующей верхнему краю волосистого покрова лобной и височной областей в норме (в случае отсутствия оволосения граница проводится по tuber frontale ), наружному слуховому проходу, снаружи - по заднему краю ветви нижней челюсти до ее угла, снизу – по линии, соединяющей углы нижней челюсти и тело подъязычной кости.

Слайд 4

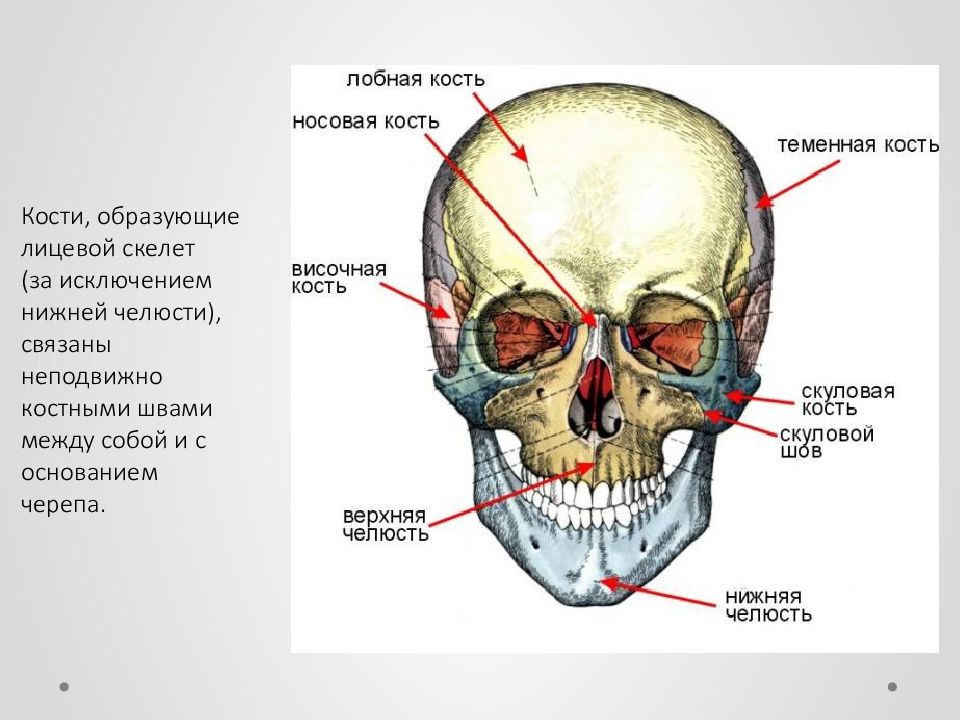

Кости, образующие лицевой скелет ( за исключением нижней челюсти), связаны неподвижно костными швами между собой и с основанием черепа.

Слайд 6

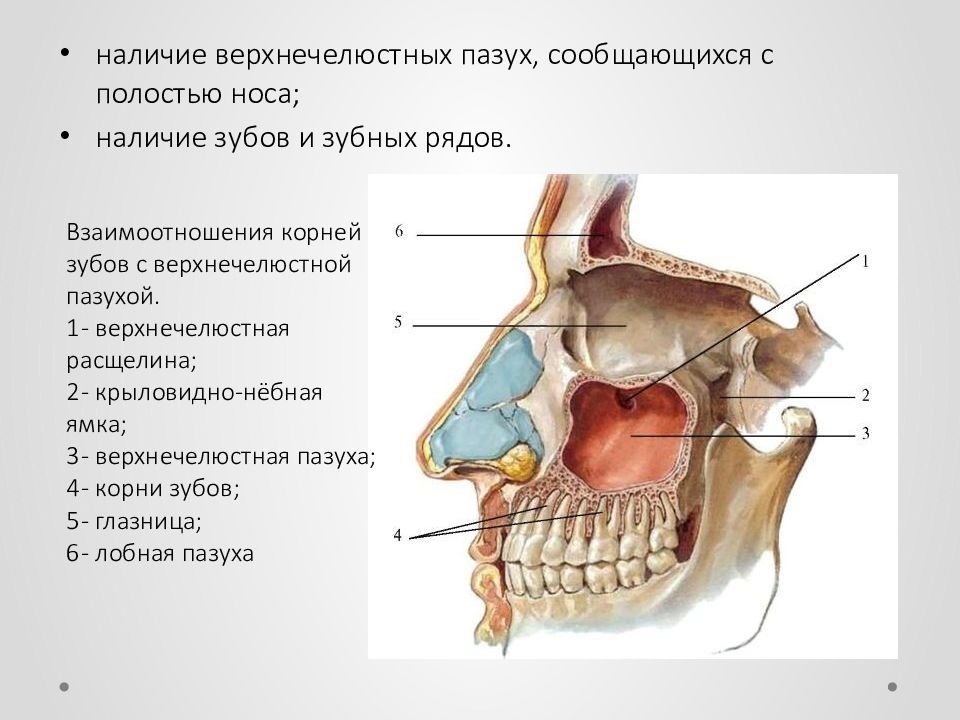

наличие верхнечелюстных пазух, сообщающихся с полостью носа; наличие зубов и зубных рядов. Взаимоотношения корней зубов с верхнечелюстной пазухой. 1 - верхнечелюстная расщелина; 2 - крыловидно-нёбная ямка; 3 - верхнечелюстная пазуха; 4 - корни зубов; 5 - глазница; 6 - лобная пазуха

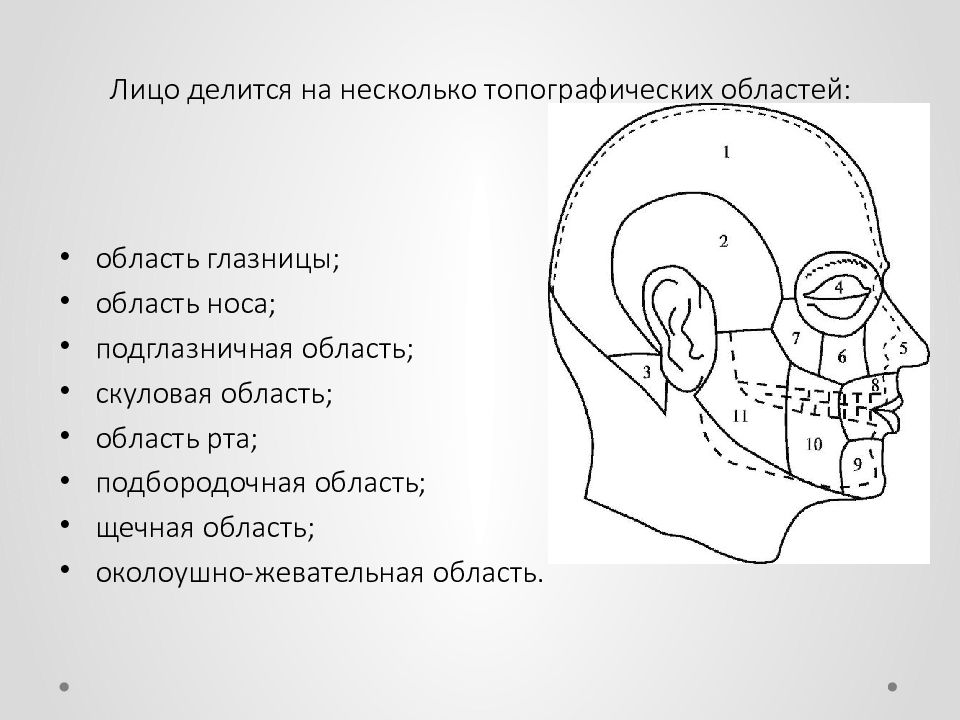

область глазницы; область носа; подглазничная область ; скуловая область; область рта; подбородочная область; щечная область; околоушно-жевательная область.

Слайд 8: Границы шеи

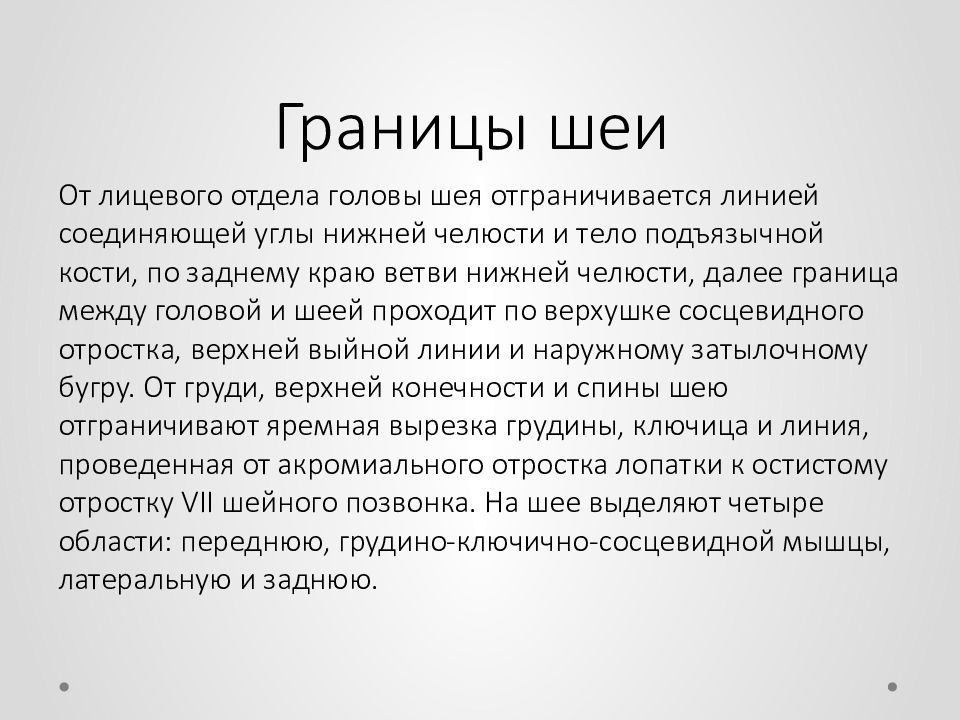

От лицевого отдела головы шея отграничивается линией соединяющей углы нижней челюсти и тело подъязычной кости, по заднему краю ветви нижней челюсти, далее граница между головой и шеей проходит по верхушке сосцевидного отростка, верхней выйной линии и наружному затылочному бугру. От груди, верхней конечности и спины шею отграничивают яремная вырезка грудины, ключица и линия, проведенная от акромиального отростка лопатки к остистому отростку VII шейного позвонка. На шее выделяют четыре области: переднюю, грудино-ключично-сосцевидной мышцы, латеральную и заднюю.

Слайд 9

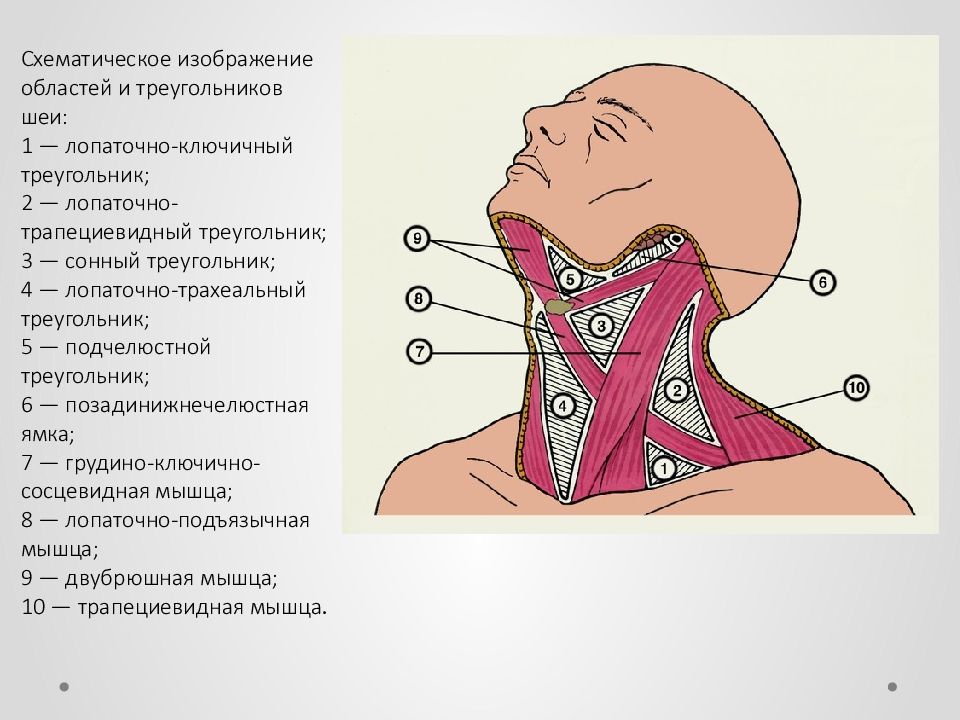

Схематическое изображение областей и треугольников шеи: 1 — лопаточно-ключичный треугольник; 2 — лопаточно-трапециевидный треугольник; 3 — сонный треугольник; 4 — лопаточно-трахеальный треугольник; 5 — подчелюстной треугольник; 6 — позадинижнечелюстная ямка; 7 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 8 — лопаточно-подъязычная мышца; 9 — двубрюшная мышца; 10 — трапециевидная мышца.

Слайд 10

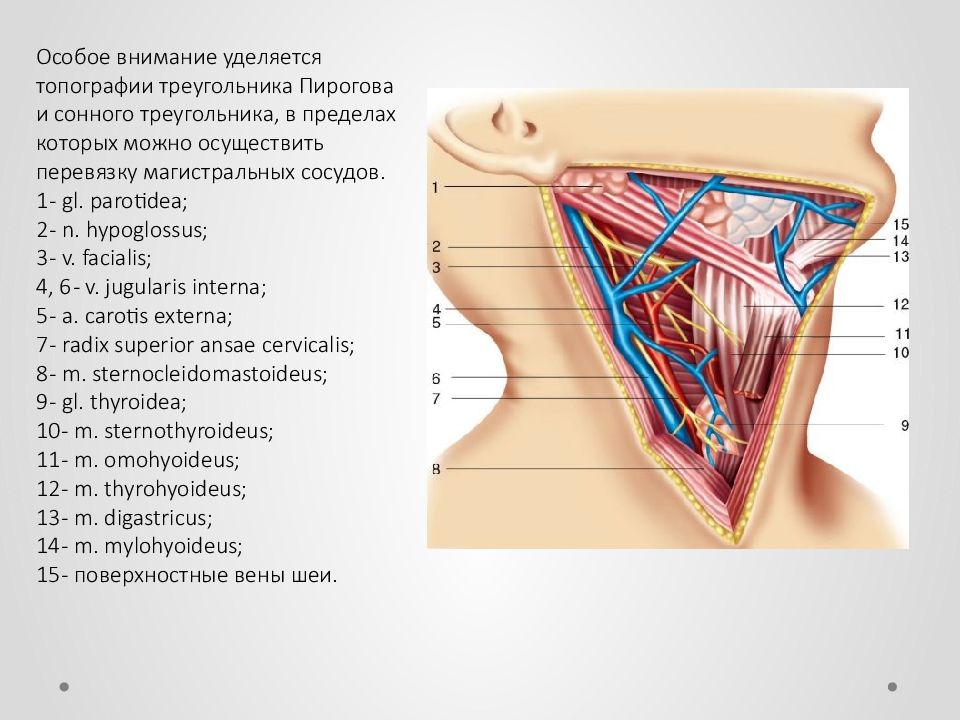

Особое внимание уделяется топографии треугольника Пирогова и сонного треугольника, в пределах которых можно осуществить перевязку магистральных сосудов. 1 - gl. parotidea ; 2 - n. hypoglossus ; 3 - v. facialis ; 4, 6 - v. jugularis interna ; 5 - a. carotis externa; 7 - radix superior ansae cervicalis ; 8 - m. sternocleidomastoideus ; 9 - gl. thyroidea ; 10 - m. sternothyroideus ; 11 - m. omohyoideus ; 12 - m. thyrohyoideus ; 13 - m. digastricus; 14 - m. mylohyoideus ; 15 - поверхностные вены шеи.

Слайд 11

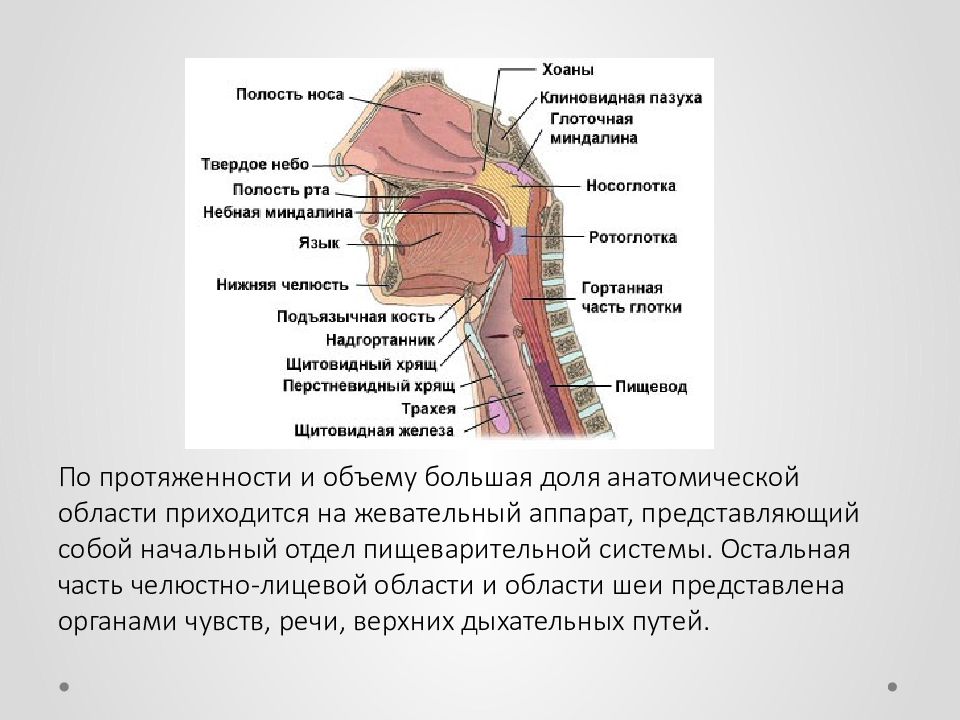

По протяженности и объему большая доля анатомической области приходится на жевательный аппарат, представляющий собой начальный отдел пищеварительной системы. Остальная часть челюстно-лицевой области и области шеи представлена органами чувств, речи, верхних дыхательных путей.

Слайд 12

Мимические мышцы расположены сравнительно поверхностно под кожными покровами. Часть их участвует в расширении или сужении естественных щелей лица: ротовой, носовой, глазной.

Слайд 13

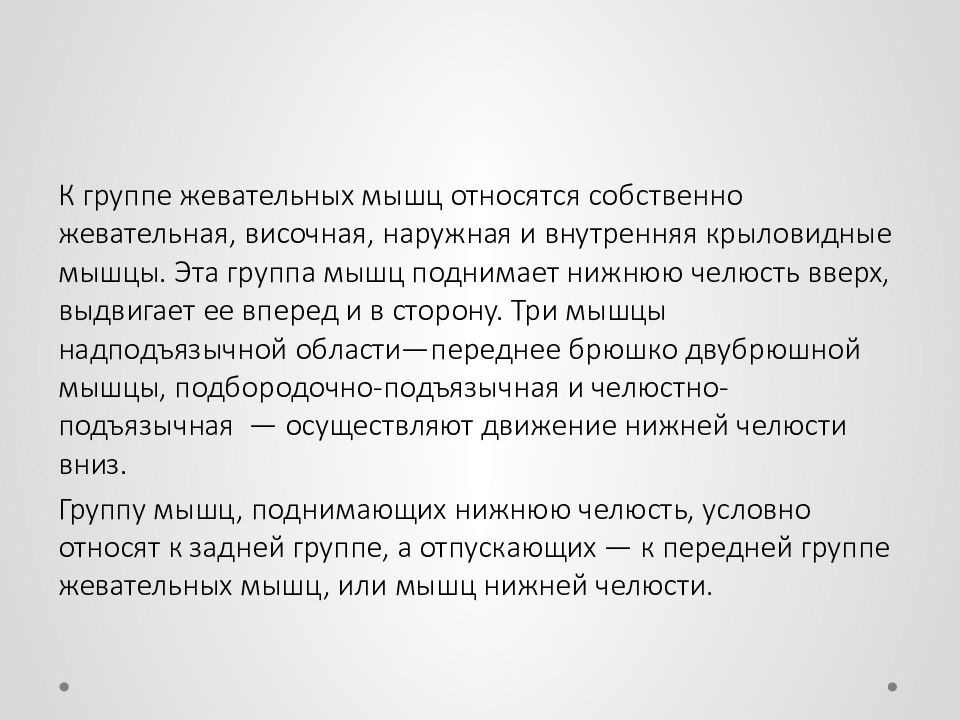

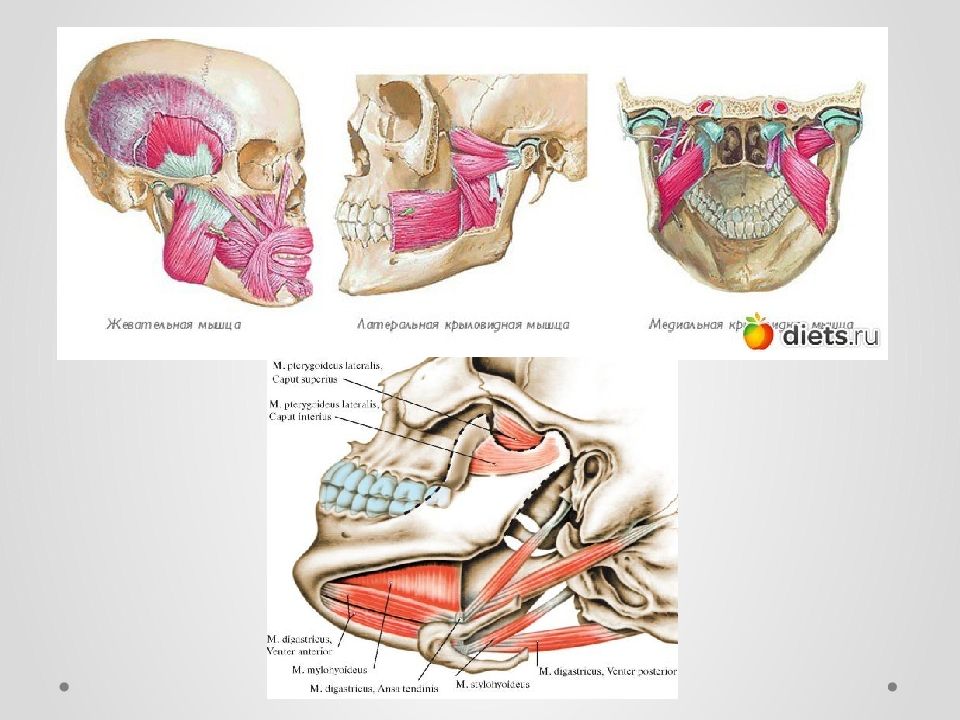

К группе жевательных мышц относятся собственно жевательная, височная, наружная и внутренняя крыловидные мышцы. Эта группа мышц поднимает нижнюю челюсть вверх, выдвигает ее вперед и в сторону. Три мышцы надподъязычной области—переднее брюшко двубрюшной мышцы, подбородочно-подъязычная и челюстно-подъязычная — осуществляют движение нижней челюсти вниз. Группу мышц, поднимающих нижнюю челюсть, условно относят к задней группе, а отпускающих — к передней группе жевательных мышц, или мышц нижней челюсти.

Слайд 15

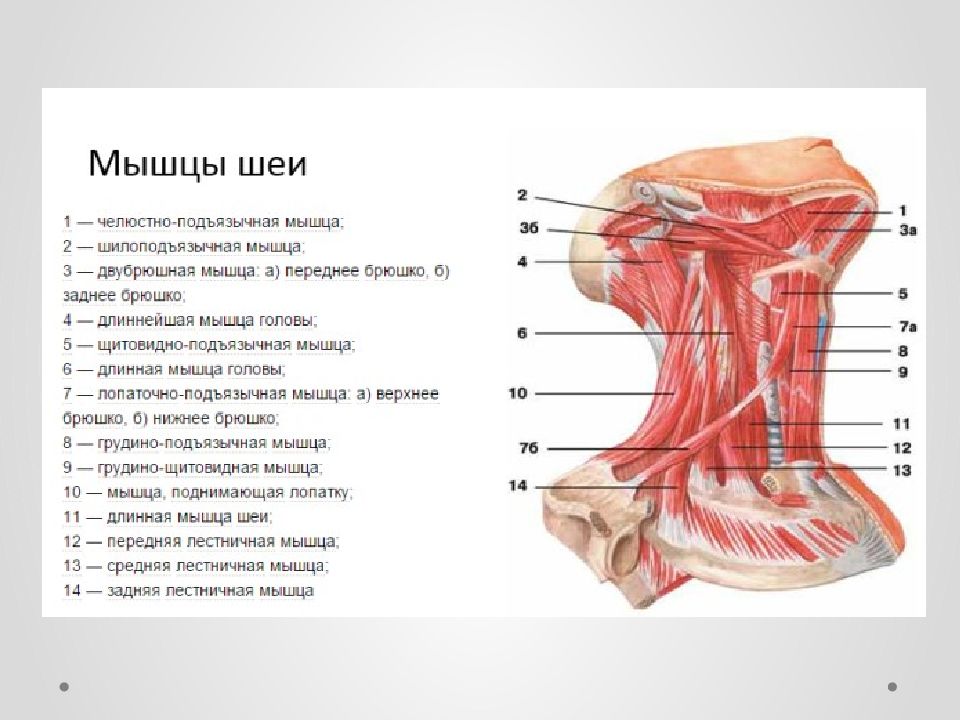

Название мышцы Начало мышцы Место прикрепления Функции Двубрюшная мышца Сосцевидный отросток Нижняя челюсть Оттягивание подъязычной кости и гортани вверх и вперёд, при фиксированной подъязычной кости - опускание нижней челюсти Челюстно-подъязычная мышца Нижняя челюсть Подъязычная кость Оттягивание подъязычной кости и гортани вверх и вперёд, при фиксированной подъязычной кости - опускание нижней челюсти Шилоподъязычная мышца Шиловидный отросток височной кости Подъязычная кость Оттягивание подъязычной кости и гортани вверх и вперёд, при фиксированной подъязычной кости - опускание нижней челюсти Подкожная мышца шеи Фасция большой грудной и дельтовидной мышц Фасция жевательной мышцы, край нижней челюсти, мимические мышцы лица Натяжка кожи шеи и предотвращение сдавливания подкожных вен. Грудино-ключично-сосцевидная мышца Верхний край грудины, грудинный конец ключицы Сосцевидный отросток височной кости При двустороннем сокращении - оттяжка головы назад, при одностороннем — поворот головы в противоположную сторону, а лицо — вверх Поверхностные мышцы шеи

Слайд 16

Название мышцы Начало мышцы Место прикрепления Функции Длинная мышца шеи Передне-боковая сторона позвоночника на уровне от первого шейного до третьего грудного позвонка Сгибание головы и тела, мышца-антагонист мышцам спины Длинная мышца головы Передние бугорки поперечных отростков 2-6 шейных позвонков, идет вверх и медиально Нижняя сторона базилярной части затылочной кости Сгибание головы и тела, мышца-антагонист мышцам спины Передняя лестничная мышца Поперечные отростки шейных позвонков I ребро Подъем рёбер при вдохе, при фиксированной грудной клетке сгибание шейной части позвоночника Средняя лестничная мышца Поперечные отростки шейных позвонков I ребро Подъем рёбер при вдохе, при фиксированной грудной клетке сгибание шейной части позвоночника Задняя лестничная мышца Поперечные отростки шейных позвонков II ребро Подъем рёбер при вдохе, при фиксированной грудной клетке сгибание шейной части позвоночника Грудино-подъязычная мышца Грудина Подъязычная кость Оттягивание подъязычной кости и гортани вниз Лопаточно-подъязычная мышца Лопатка Подъязычная кость Оттягивание подъязычной кости и гортани вниз Грудино-щитовидная мышца Грудина Щитовидный хрящ гортани Оттягивание подъязычной кости и гортани вниз Щитоподъязычная мышца Щитовидный хрящ гортани Подъязычная кость Оттягивание подъязычной кости и гортани вниз Подбородочно-подъязычная мышца Нижняя челюсть Подъязычная кость Оттягивание подъязычной кости и гортани вверх Глубокие мышцы шеи

Слайд 18

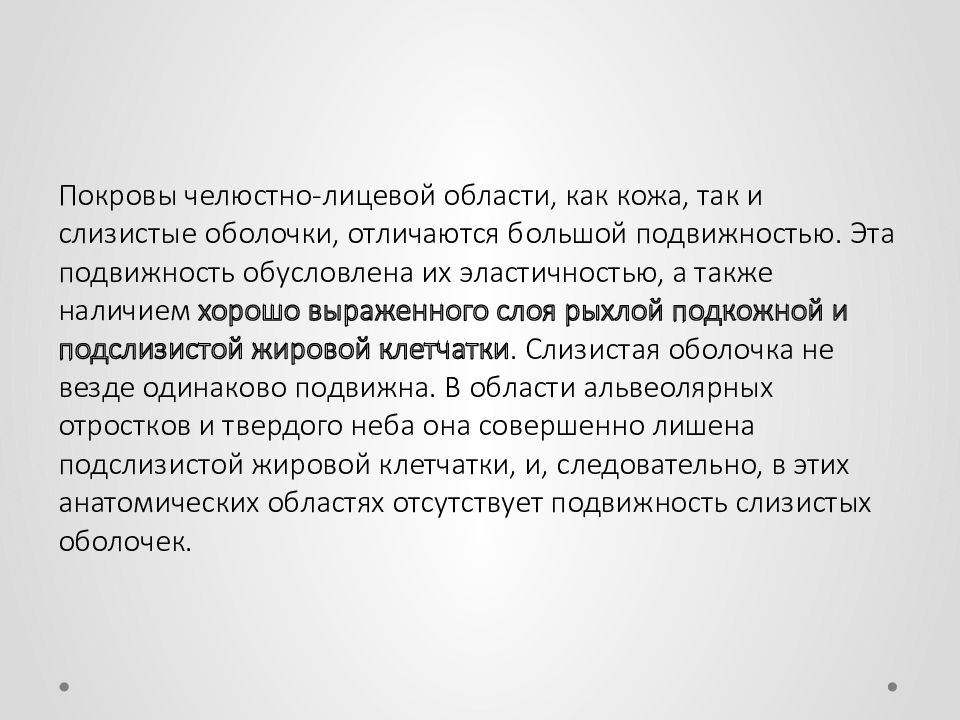

Покровы челюстно-лицевой области, как кожа, так и слизистые оболочки, отличаются большой подвижностью. Эта подвижность обусловлена их эластичностью, а также наличием хорошо выраженного слоя рыхлой подкожной и подслизистой жировой клетчатки. Слизистая оболочка не везде одинаково подвижна. В области альвеолярных отростков и твердого неба она совершенно лишена подслизистой жировой клетчатки, и, следовательно, в этих анатомических областях отсутствует подвижность слизистых оболочек.

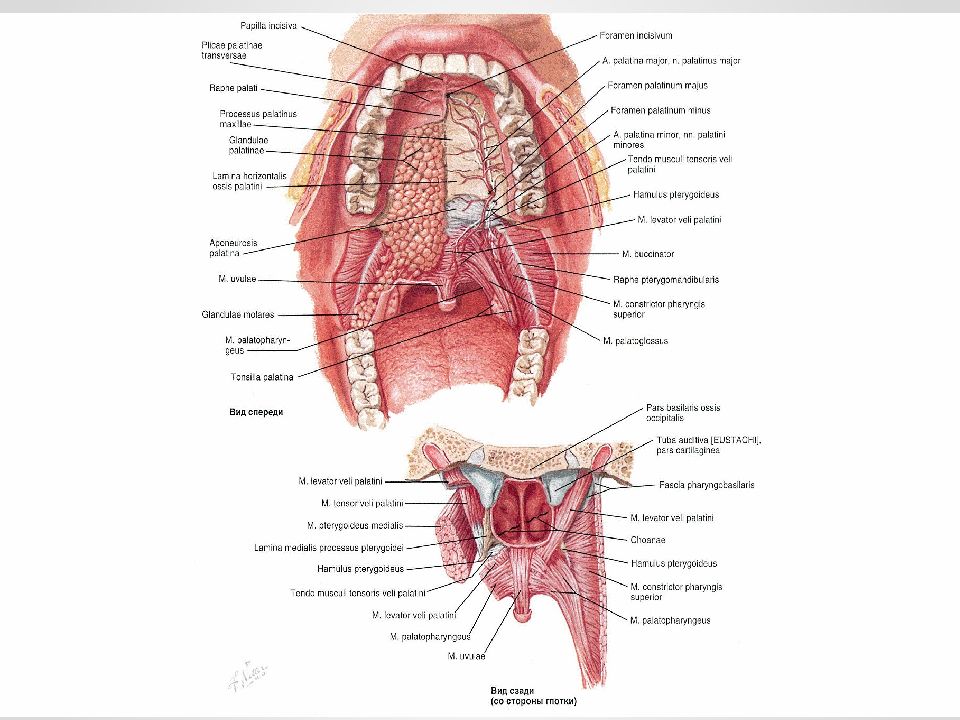

Слайд 20: Полость рта

Полость рта делится на два отдела: преддверие рта и собственно полость рта. Преддверие рта расположено между губами и щеками снаружи, зубами и деснами изнутри. Посредством ротового отверстия преддверие рта открывается наружу. Язык является мышечным органом. Различают тело языка, кончик и задненижнюю часть — корень языка. В полость рта открываются выводные протоки трех пар больших слюнных желез: околоушной, подчелюстной и подъязычной.

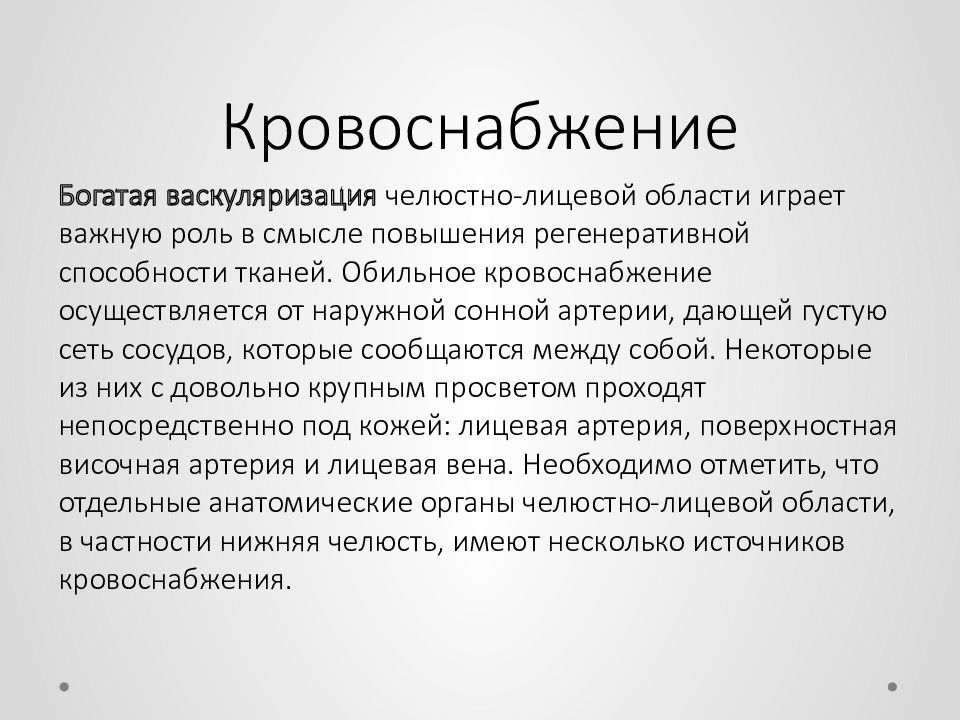

Слайд 22: Кровоснабжение

Богатая васкуляризация челюстно-лицевой области играет важную роль в смысле повышения регенеративной способности тканей. Обильное кровоснабжение осуществляется от наружной сонной артерии, дающей густую сеть сосудов, которые сообщаются между собой. Некоторые из них с довольно крупным просветом проходят непосредственно под кожей: лицевая артерия, поверхностная височная артерия и лицевая вена. Необходимо отметить, что отдельные анатомические органы челюстно-лицевой области, в частности нижняя челюсть, имеют несколько источников кровоснабжения.

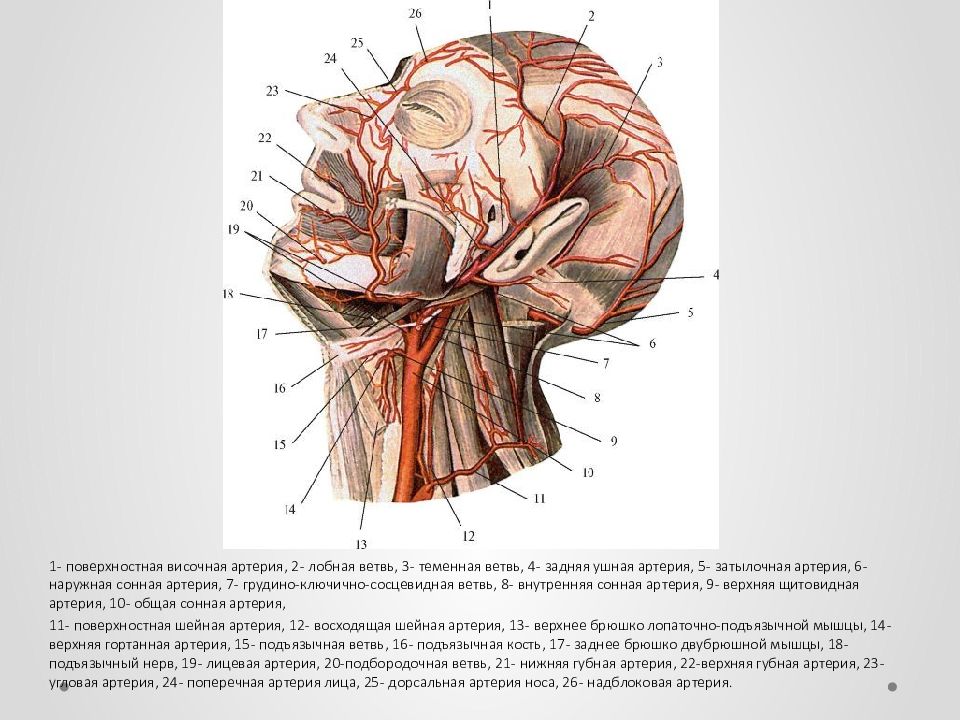

Слайд 23

1 - поверхностная височная артерия, 2 - лобная ветвь, 3 - теменная ветвь, 4 - задняя ушная артерия, 5 - затылочная артерия, 6 - наружная сонная артерия, 7 - грудино-ключично-сосцевидная ветвь, 8 - внутренняя сонная артерия, 9 - верхняя щитовидная артерия, 10 - общая сонная артерия, 11 - поверхностная шейная артерия, 12 - восходящая шейная артерия, 13 - верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы, 14 - верхняя гортанная артерия, 15 - подъязычная ветвь, 16 - подъязычная кость, 17 - заднее брюшко двубрюшной мышцы, 18 - подъязычный нерв, 19 - лицевая артерия, 20-подбородочная ветвь, 21 - нижняя губная артерия, 22-верхняя губная артерия, 23 - угловая артерия, 24 - поперечная артерия лица, 25 - дорсальная артерия носа, 26 - надблоковая артерия.

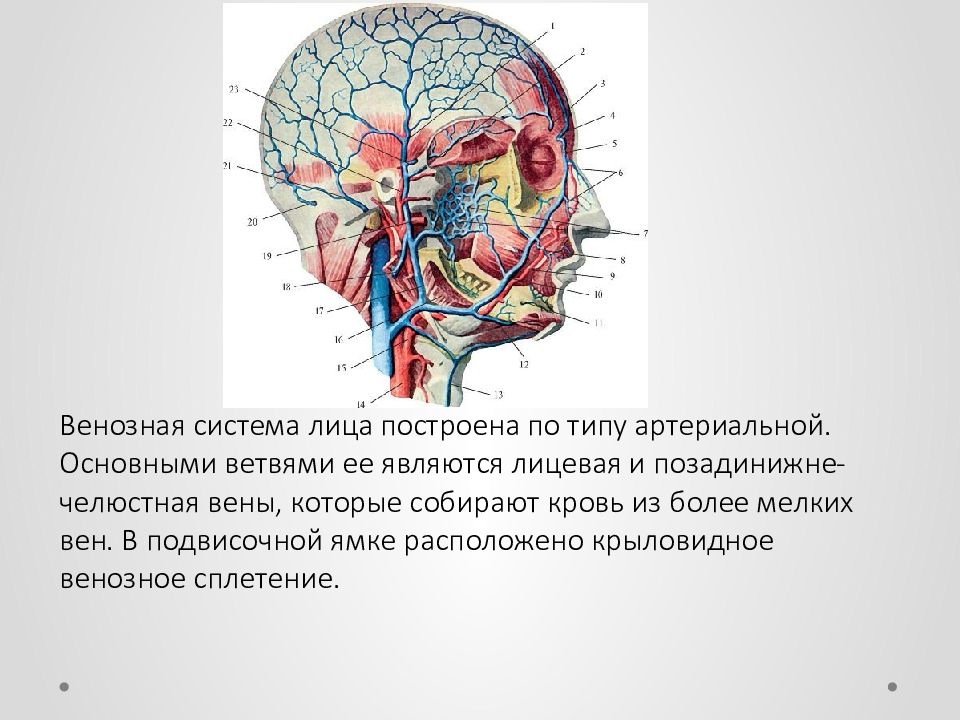

Слайд 24

Венозная система лица построена по типу артериальной. Основными ветвями ее являются лицевая и позадинижне -челюстная вены, которые собирают кровь из более мелких вен. В подвисочной ямке расположено крыловидное венозное сплетение.

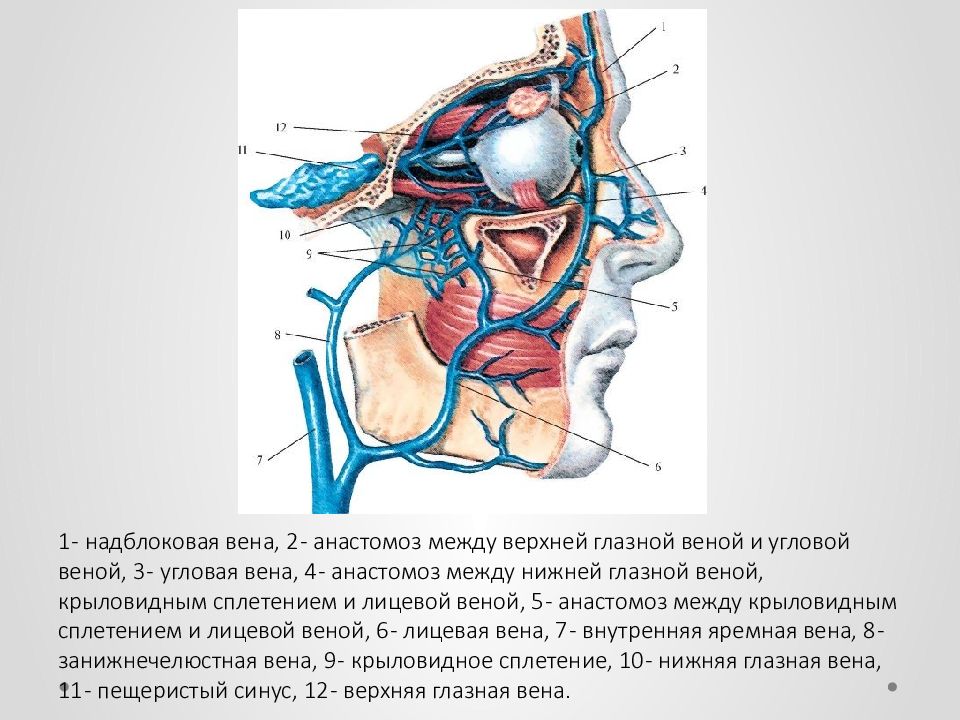

Слайд 25

1 - надблоковая вена, 2 - анастомоз между верхней глазной веной и угловой веной, 3 - угловая вена, 4 - анастомоз между нижней глазной веной, крыловидным сплетением и лицевой веной, 5 - анастомоз между крыловидным сплетением и лицевой веной, 6 - лицевая вена, 7 - внутренняя яремная вена, 8 - занижнечелюстная вена, 9 - крыловидное сплетение, 10 - нижняя глазная вена, 11 - пещеристый синус, 12 - верхняя глазная вена.

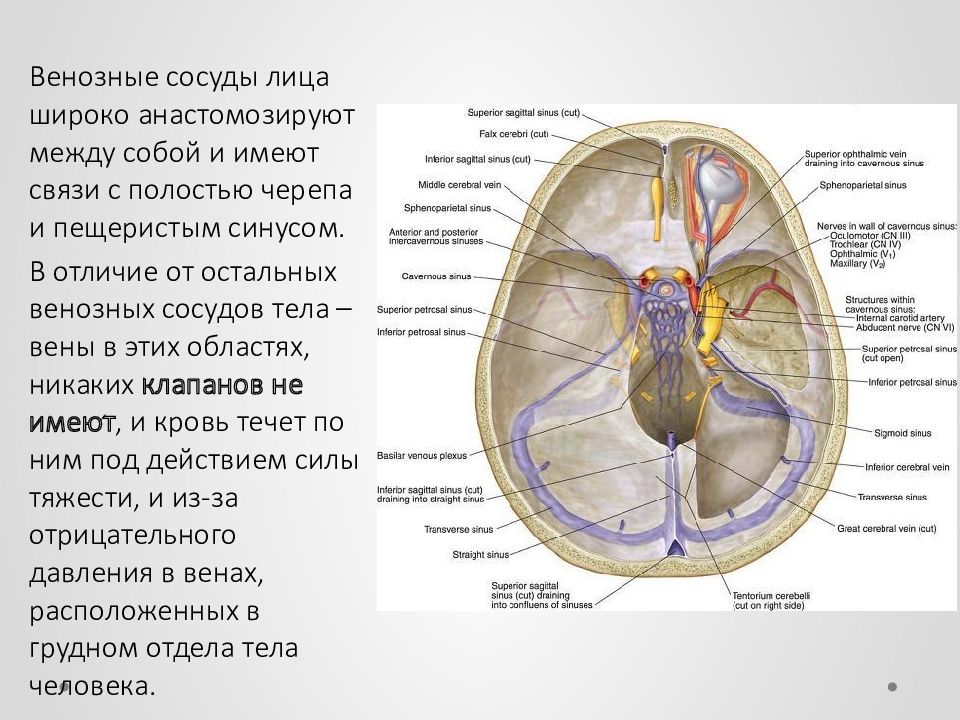

Слайд 26

Венозные сосуды лица широко анастомозируют между собой и имеют связи с полостью черепа и пещеристым синусом. В отличие от остальных венозных сосудов тела – вены в этих областях, никаких клапанов не имеют, и кровь течет по ним под действием силы тяжести, и из-за отрицательного давления в венах, расположенных в грудном отдела тела человека.

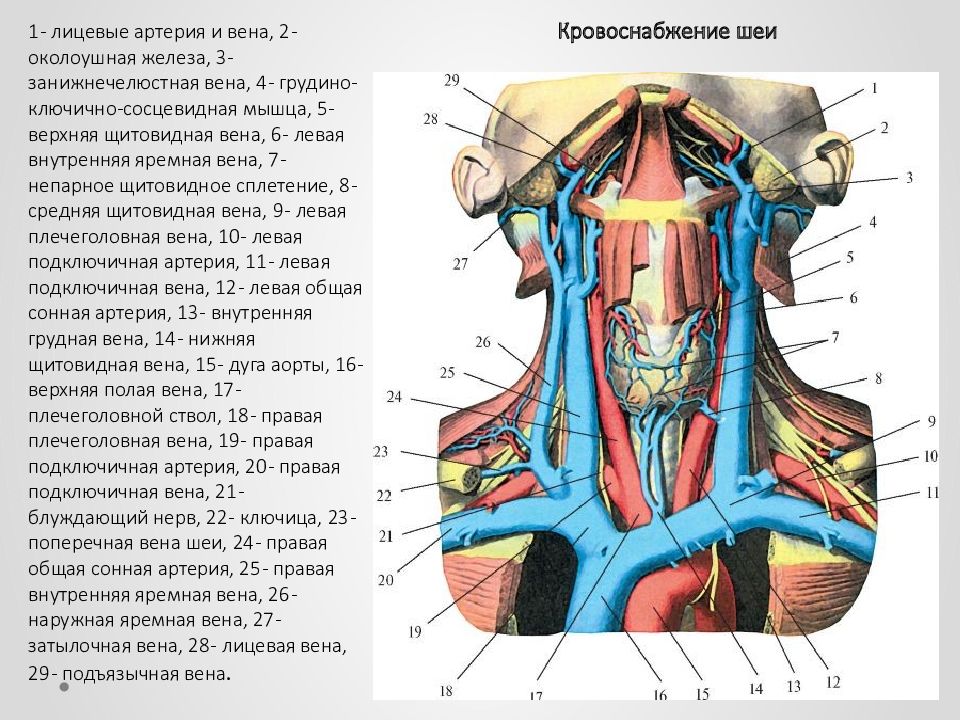

Слайд 27

1 - лицевые артерия и вена, 2 - околоушная железа, 3 - занижнечелюстная вена, 4 - грудино-ключично-сосцевидная мышца, 5 - верхняя щитовидная вена, 6 - левая внутренняя яремная вена, 7 - непарное щитовидное сплетение, 8 - средняя щитовидная вена, 9 - левая плечеголовная вена, 10 - левая подключичная артерия, 11 - левая подключичная вена, 12 - левая общая сонная артерия, 13 - внутренняя грудная вена, 14 - нижняя щитовидная вена, 15 - дуга аорты, 16 - верхняя полая вена, 17 - плечеголовной ствол, 18 - правая плечеголовная вена, 19 - правая подключичная артерия, 20 - правая подключичная вена, 21 - блуждающий нерв, 22 - ключица, 23 - поперечная вена шеи, 24 - правая общая сонная артерия, 25 - правая внутренняя яремная вена, 26 - наружная яремная вена, 27 - затылочная вена, 28 - лицевая вена, 29 - подъязычная вена. Кровоснабжение шеи

Слайд 28

1 — nodi lymphatici buccales : 2 — nodi submentales ; 3 — nodi lymphatici submandibulares ; 4 — nodi lymphatici cervicales profundi superiores ; 5 — nodi lymphatici cervicales superficiales anteriores ; 6 — nodi lymphatici cervicales profundi inferiores ; 7 — nodi lymphatici cervicales profundi laterales ; 8 — nodi lymphatici parotidei superficiales ; 9 — nodi lymphatici retroauriculares ; 10 — nodi lymphatici occipitales. Лимфатическая система лицевой области и области шеи хорошо развита, обеспечивает отток лимфы из тканей и органов полости рта и лица. Лимфа на своем пути проходит через Лимфатические лицевые, подчелюстные и шейные узлы, через нижние глубокие шейные узлы и попадает в truncus jugularis.

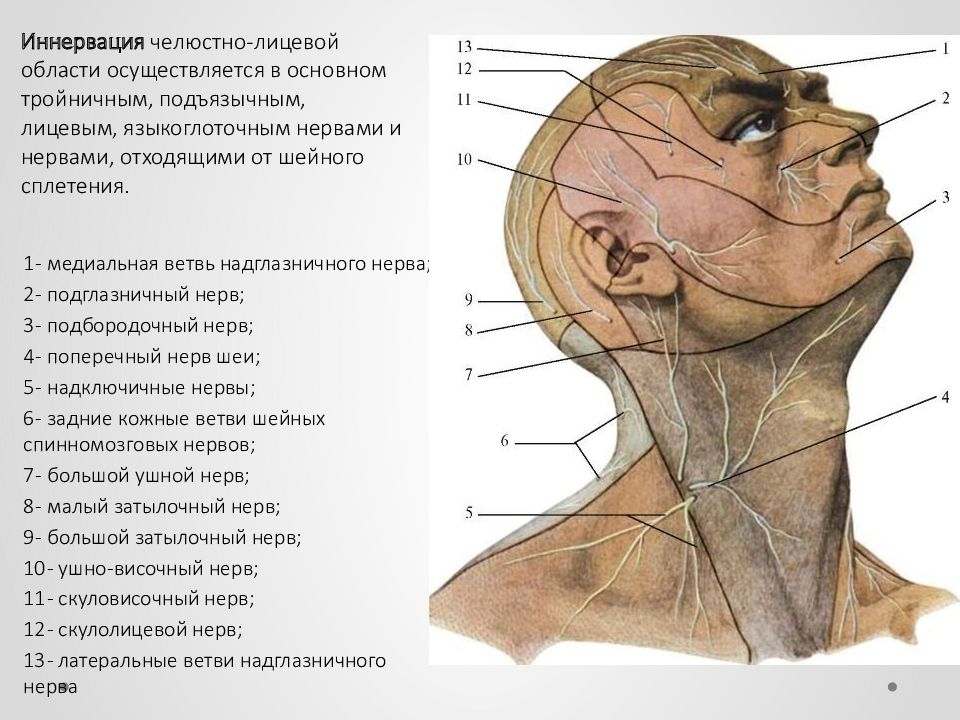

Слайд 29

1 - медиальная ветвь надглазничного нерва; 2 - подглазничный нерв; 3 - подбородочный нерв; 4 - поперечный нерв шеи; 5 - надключичные нервы; 6 - задние кожные ветви шейных спинномозговых нервов; 7 - большой ушной нерв; 8 - малый затылочный нерв; 9 - большой затылочный нерв; 10 - ушно-височный нерв; 11 - скуловисочный нерв; 12 - скулолицевой нерв; 13 - латеральные ветви надглазничного нерва Иннервация челюстно-лицевой области осуществляется в основном тройничным, подъязычным, лицевым, языкоглоточным нервами и нервами, отходящими от шейного сплетения.

Слайд 30

Полость рта и окружающие ее органы имеют большое значение в осуществлении важнейших жизненных функций. Она участвует в пищеварении, дыхании, образовании голоса и речи. Слюнные железы являются не только железами внешней секреции, но также органами выделения и внутренней секреции. В слизистой оболочке расположены разнообразные органы чувств — рецепторы.

Слайд 31

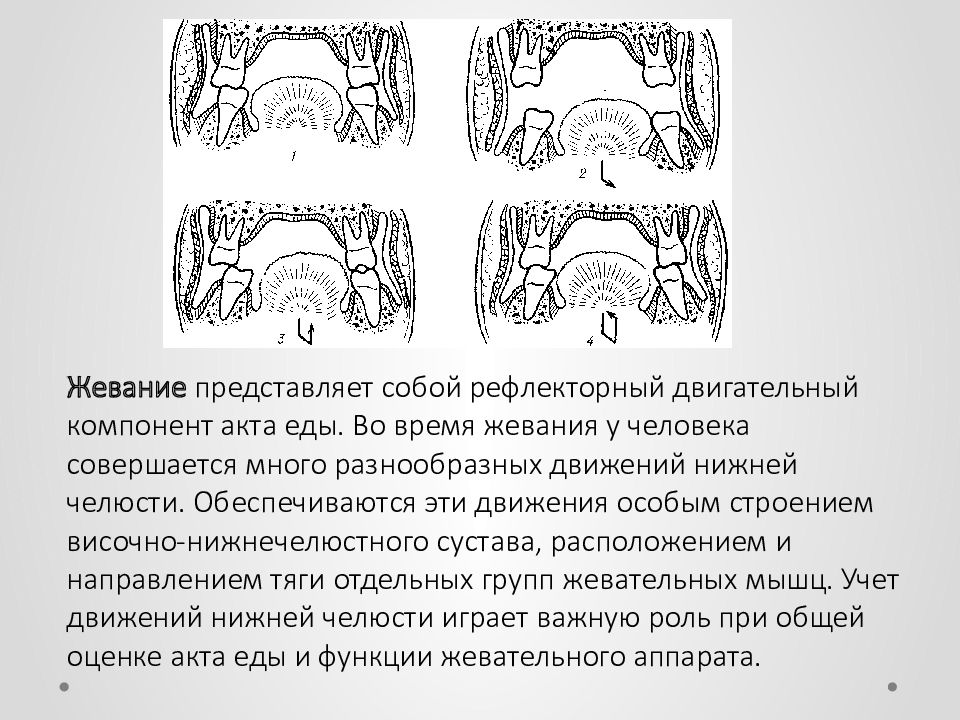

Жевание представляет собой рефлекторный двигательный компонент акта еды. Во время жевания у человека совершается много разнообразных движений нижней челюсти. Обеспечиваются эти движения особым строением височно-нижнечелюстного сустава, расположением и направлением тяги отдельных групп жевательных мышц. Учет движений нижней челюсти играет важную роль при общей оценке акта еды и функции жевательного аппарата.

Слайд 32

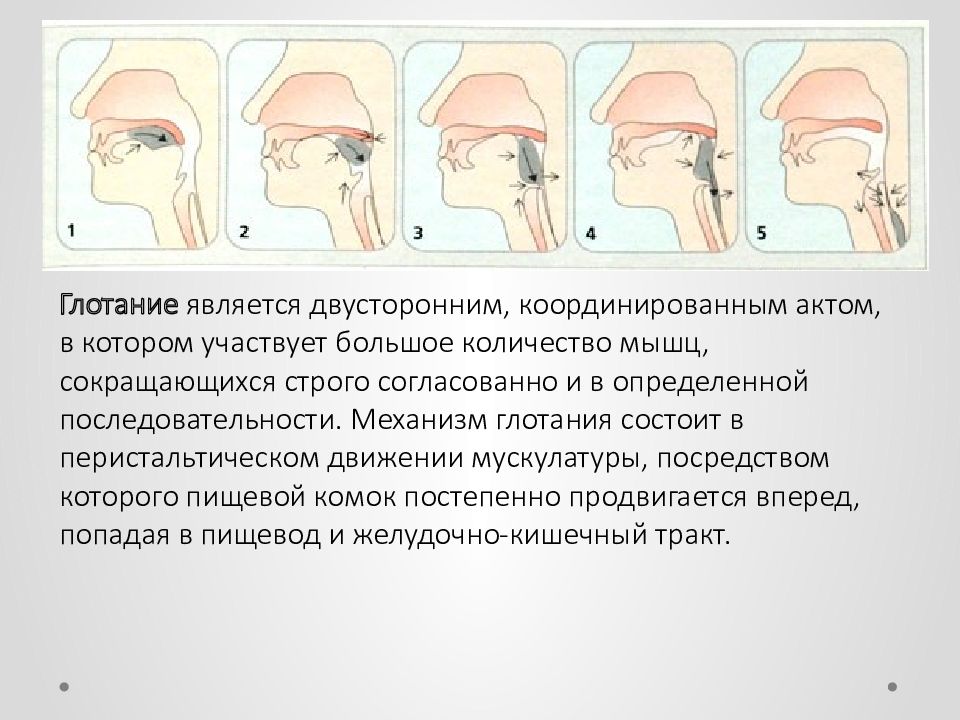

Глотание является двусторонним, координированным актом, в котором участвует большое количество мышц, сокращающихся строго согласованно и в определенной последовательности. Механизм глотания состоит в перистальтическом движении мускулатуры, посредством которого пищевой комок постепенно продвигается вперед, попадая в пищевод и желудочно-кишечный тракт.

Слайд 33

Речевой аппарат человека включает в себя две основные части: центральную (регулирующую) и периферическую (исполнительную ). В состав периферического речевого аппарата входят: дыхательный отдел; голосовой отдел; артикуляционный отдел. Дыхательный отдел включает в себя грудную клетку с легкими, бронхи и трахею. Голосовой отдел состоит из гортани и находящихся в ней голосовых складок. Артикуляционный отдел образуют подвижные и неподвижные органы артикуляции.

Слайд 34: Учитывая анатомо-физиологические особенности лица имеется ряд характерных особенностей ранений мягких тканей и костей:

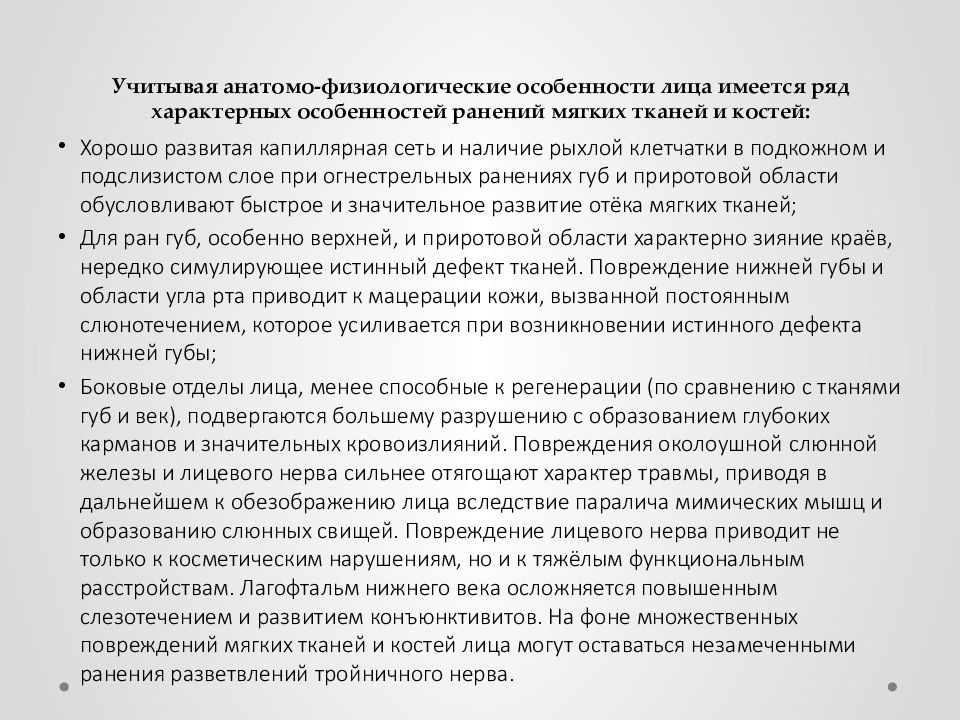

Хорошо развитая капиллярная сеть и наличие рыхлой клетчатки в подкожном и подслизистом слое при огнестрельных ранениях губ и приротовой области обусловливают быстрое и значительное развитие отёка мягких тканей; Для ран губ, особенно верхней, и приротовой области характерно зияние краёв, нередко симулирующее истинный дефект тканей. Повреждение нижней губы и области угла рта приводит к мацерации кожи, вызванной постоянным слюнотечением, которое усиливается при возникновении истинного дефекта нижней губы; Боковые отделы лица, менее способные к регенерации (по сравнению с тканями губ и век), подвергаются большему разрушению с образованием глубоких карманов и значительных кровоизлияний. Повреждения околоушной слюнной железы и лицевого нерва сильнее отягощают характер травмы, приводя в дальнейшем к обезображению лица вследствие паралича мимических мышц и образованию слюнных свищей. Повреждение лицевого нерва приводит не только к косметическим нарушениям, но и к тяжёлым функциональным расстройствам. Лагофтальм нижнего века осложняется повышенным слезотечением и развитием конъюнктивитов. На фоне множественных повреждений мягких тканей и костей лица могут оставаться незамеченными ранения разветвлений тройничного нерва.

Слайд 35

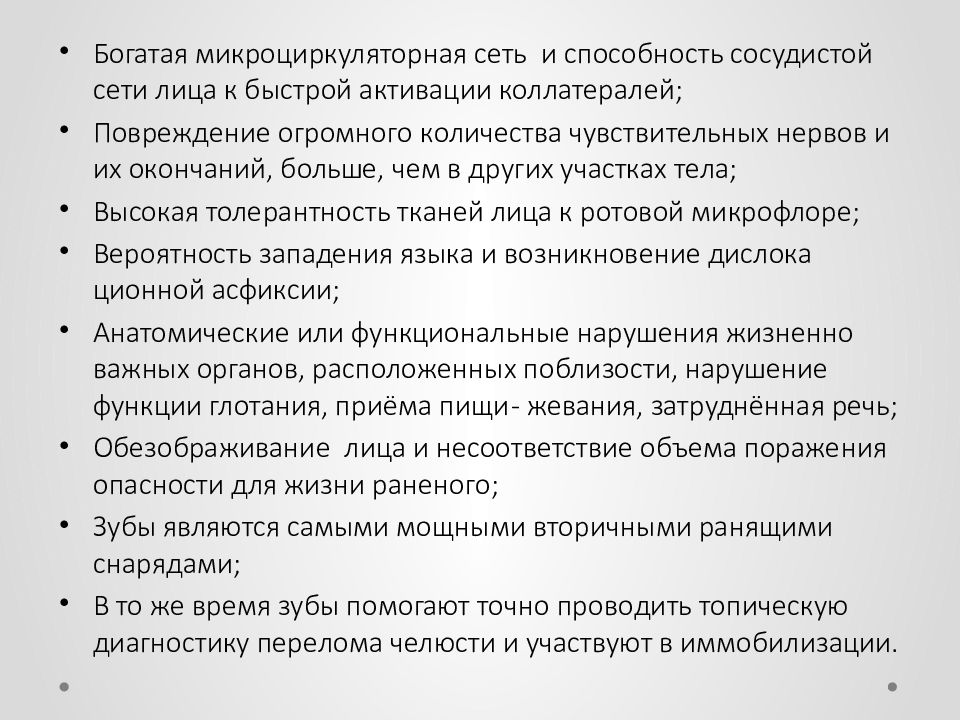

Богатая микроциркуляторная сеть и способность сосудистой сети лица к быстрой активации коллатералей; П овреждение огромного количества чувствительных нервов и их окончаний, больше, чем в других участках тела; Высокая толерантность тканей лица к ротовой микрофлоре; Вероятность западения языка и возникновение дислокационной асфиксии ; Анатомические или функциональные нарушения жизненно важных органов, расположенных поблизости, нарушение функции глотания, приёма пищи - жевания, затруднённая речь ; Обезображивание лица и несоответствие объема поражения опасности для жизни раненого; Зубы являются самыми мощными вторичными ранящими снарядами; В то же время зубы помогают точно проводить топическую диагностику перелома челюсти и участвуют в иммобилизации.

Слайд 36

Таким образом, знание анатомо-физиологических особенностей челюстно-лицевой области крайне необходимо для понимания возникающих здесь травм, развитие и проявления которых напрямую зависит от характеристики окружающих тканей, и выбора оптимального способа их устранения, коррекции. Особенно это необходимо в тех случаях, когда нужно в экстремальных условиях определить объём первой медицинской помощи и вид тpaнспортировки пострадавшего в лечебное учреждение без возможности проведения дополнительных методов д иагностики.

![[Медкниги]Компьютерная томография в диагностике опухолей и заболеваний шеи [Медкниги]Компьютерная томография в диагностике опухолей и заболеваний шеи](https://s1.showslide.ru/s_slide/a8e90078db6d0d3050636d7af7e3927e/fb153c8d-bea2-4bee-9270-166a13db949a.jpeg)