Слайд 2

Два типа биологического окисления: 1. Свободное окисление, не сопряженное с фосфорилированием АДФ, не сопровождающееся трансформацией энергии, выделяющейся при окислении, в энергию макроэргических связей. При свободном окислении высвобождающаяся при сопряженном с окислением распаде химических связей энергия переходит в тепловую и рассеивается. По типу свободного окисления идут все без исключения оксигеназные реакции, все окислительные реакции, ускоряемые пероксидазами или сопровождающиеся образованием Н 2 О 2, многие реакции, катализируемые оксидазами.

Слайд 3

Локализация процессов свободного окисления Процессы свободного окисления сосредоточены в: цитозоле, в мембранах эндоплазматической сети клетки, в мембранах лизосом, в мембранах пероксисом и аппарата Гольджи, на внешних мембранах митохондрий и хлоропластов, в ядерном аппарате клетки.

Слайд 4

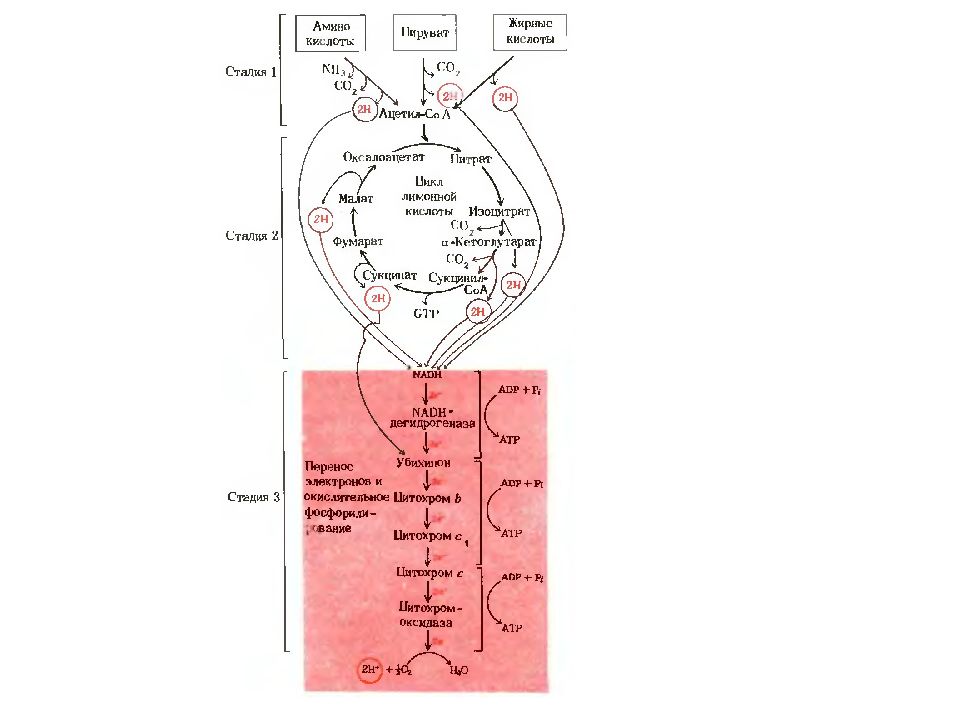

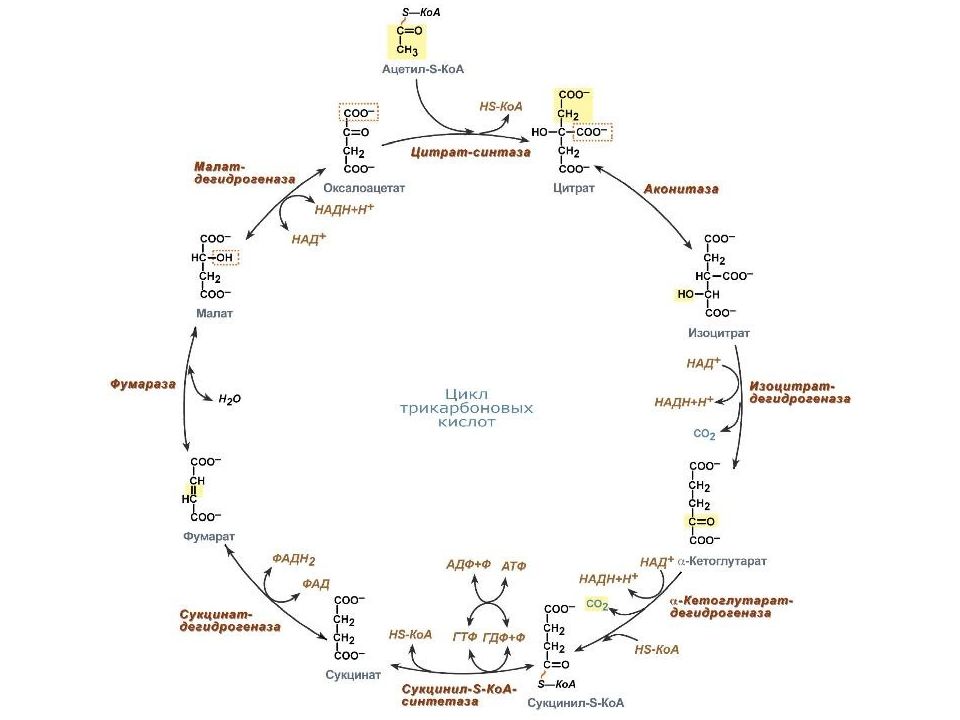

2. Окисление, сопряженное с фосфорилированием АДФ. Этот тип биологического окисления осуществляется двумя способами. 1 способ: Если макроэргическая связь возникает в момент непосредственного окисления субстрата, а затем тем или иным путем передается на фосфатный остаток, который, в свою очередь, используется для фосфорилирования АДФ, т. е. синтеза АТФ, то такой вид биологического окисления называют окислением, сопряженным с фосфорилированием АДФ на уровне субстрата - субстратным фосфорилированием.

Слайд 5

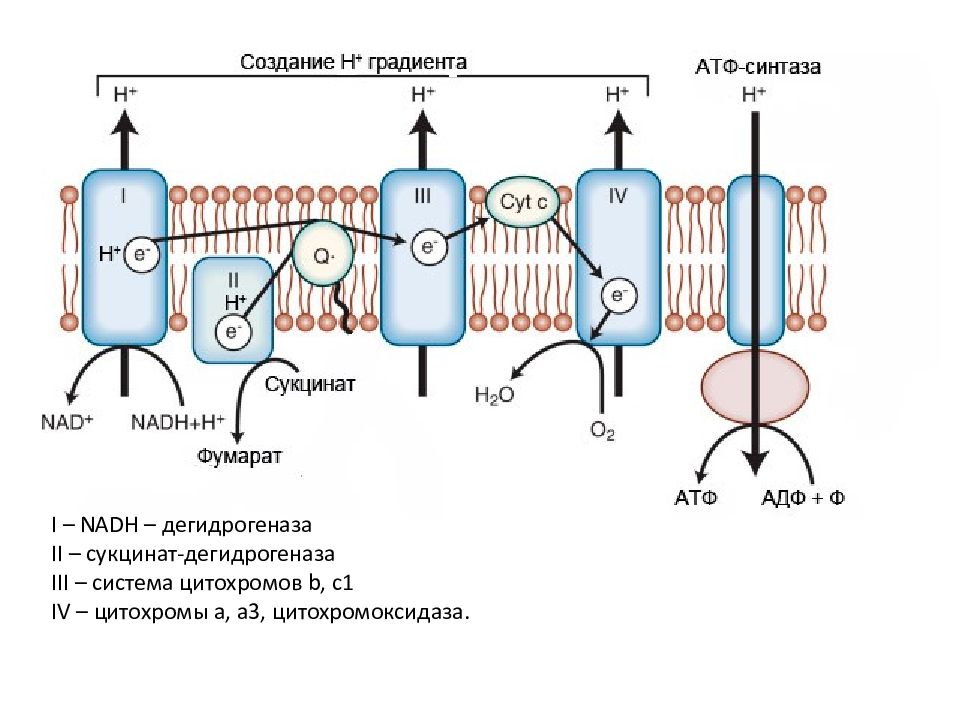

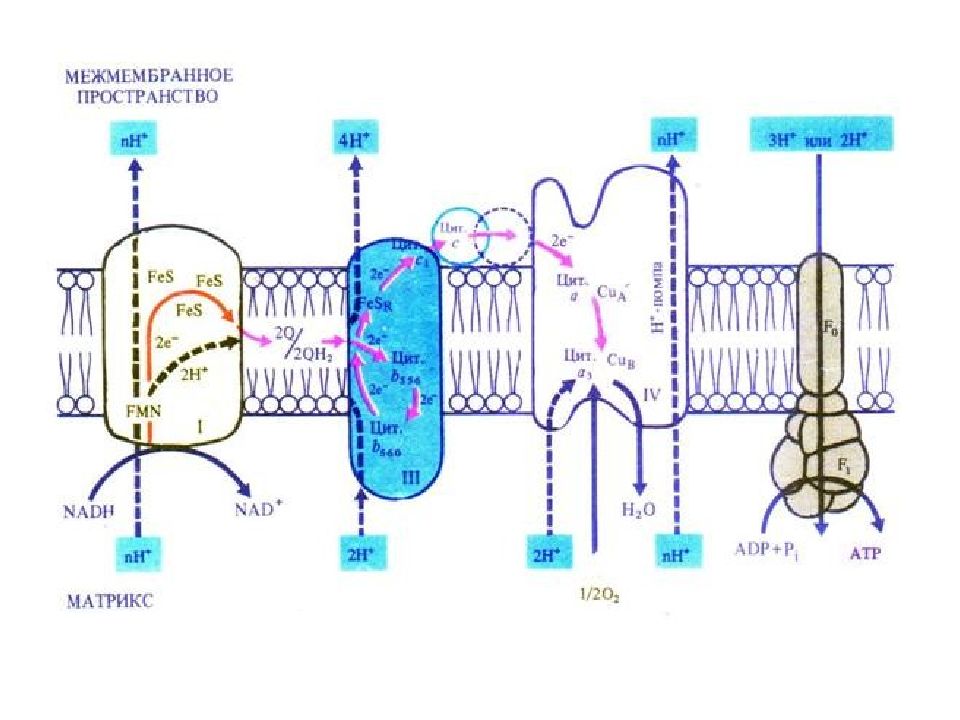

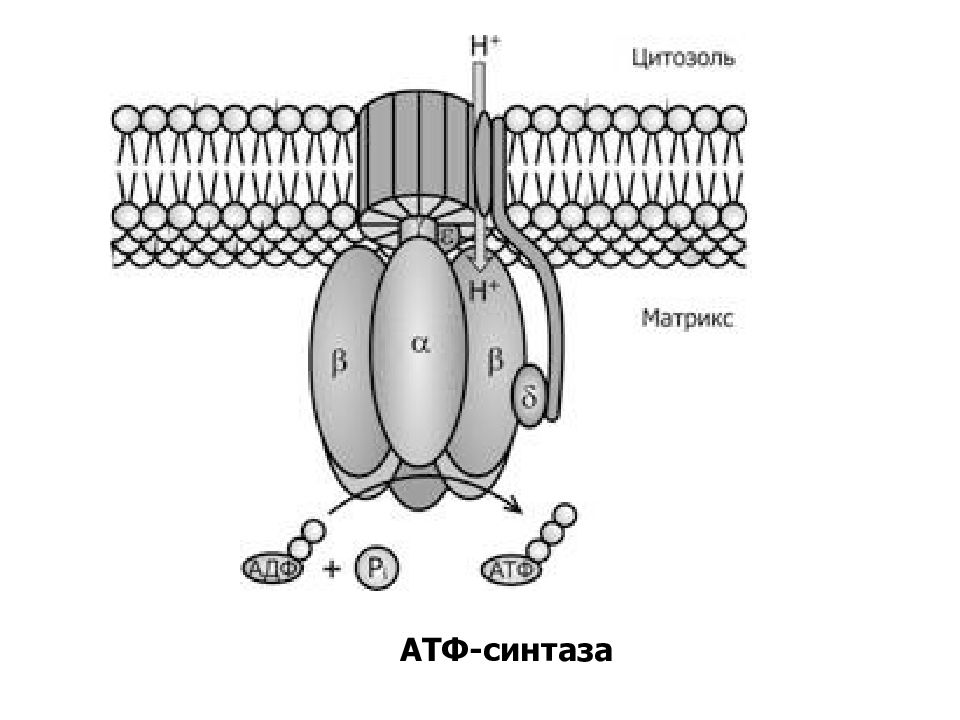

2 способ: Если атомы водорода с коферментов дегидрогеназ, принимающих участие в окислении субстратов, передаются в оксидоредуктазную цепь, где сопряженно с переносом протонов и электронов на молекулярный кислород происходит активирование неорганического фосфата и при его посредстве фосфорилирование АДФ с образованием АТФ, то такое сопряжение окисления с синтезом АТФ называют сопряжением на уровне электронотранспортной цепи – окислительное фосфорилирование. Понятно, что сам окисляемый субстрат в этом случае непосредственного участия в активировании неорганического фосфата не принимает.

Слайд 6

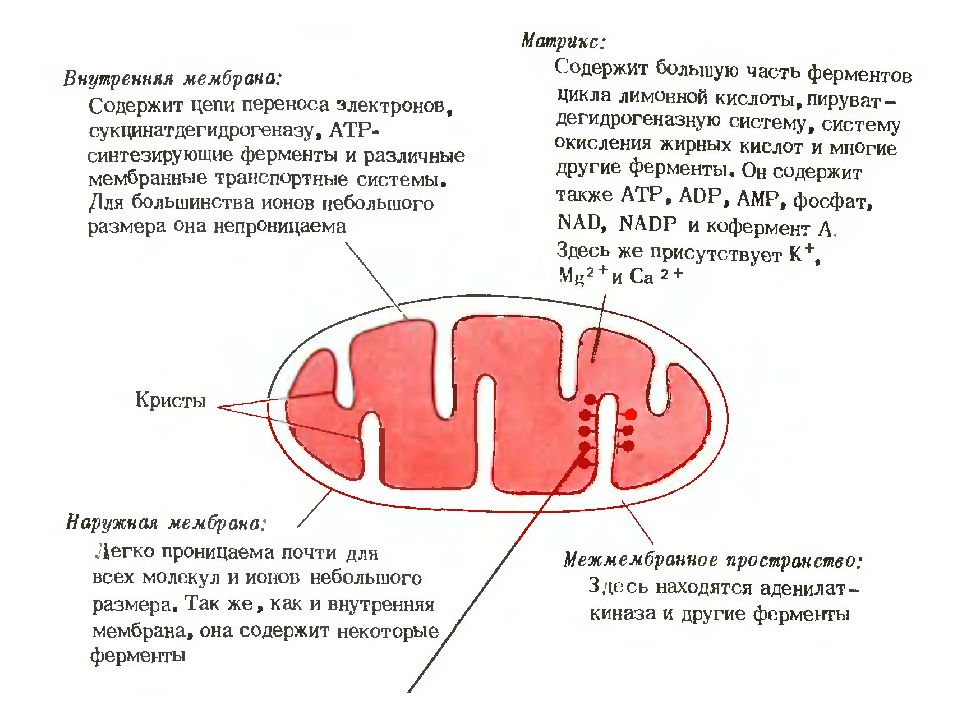

Локализация : Окислительное фосфорилирование - внутренние мембраны митохондрий. Здесь осуществляется сопряжение окисления с фосфорилированием на уровне электронотранспортной цепи. Субстратное фосфорилирование - сосредоточено в растворимой части клетки.

Слайд 7

Фотосинтетическое и хемосинтетическое фосфорилирование АДФ, сопровождающееся биосинтезом АТФ, также происходит путем сопряжения переноса электронов в электронотранспортных цепях с активированием неорганического фосфата. Механизм этого сопряжения близок к таковому при окислительном фосфорилировании в митохондрии, что подчеркивает единую природу процессов, приводящих к синтезу АТФ у гетеротрофных и аутотрофных организмов.

Слайд 12

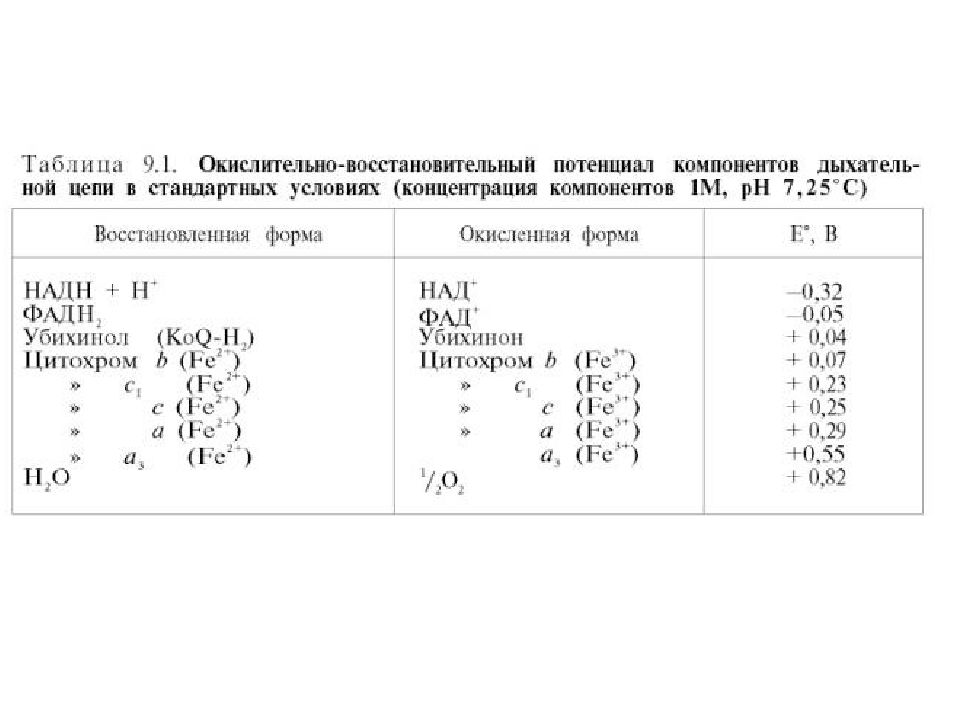

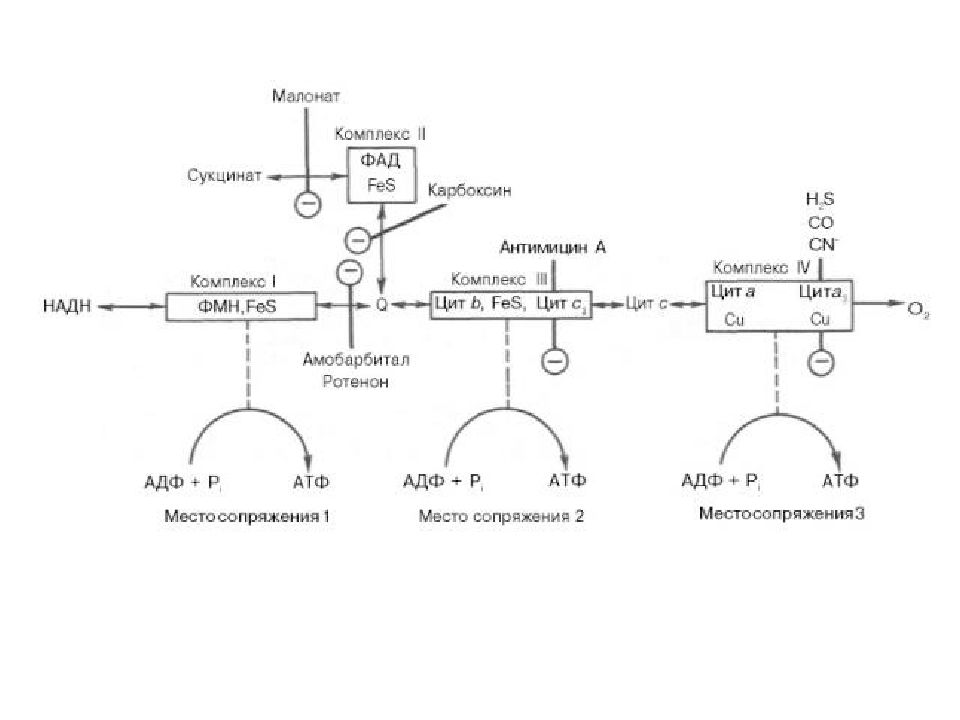

I – NADH – дегидрогеназа II – сукцинат-дегидрогеназа III – система цитохромов b, c1 IV – цитохромы а, а3, цитохромоксидаза.

Слайд 17

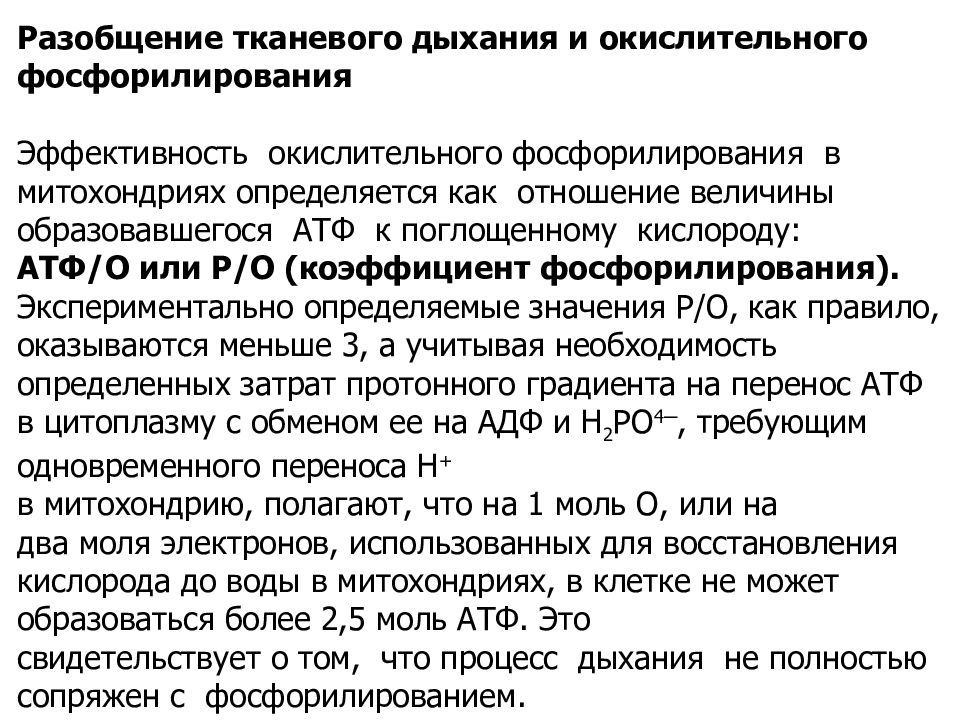

Разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования Эффективность окислительного фосфорилирования в митохондриях определяется как отношение величины образовавшегося АТФ к поглощенному кислороду: АТФ/О или Р/О (коэффициент фосфорилирования). Экспериментально определяемые значения Р/О, как правило, оказываются меньше 3, а учитывая необходимость определенных затрат протонного градиента на перенос АТФ в цитоплазму с обменом ее на АДФ и Н 2 РО 4─, требующим одновременного переноса Н + в митохондрию, полагают, что на 1 моль О, или на два моля электронов, использованных для восстановления кислорода до воды в митохондриях, в клетке не может образоваться более 2,5 моль АТФ. Это свидетельствует о том, что процесс дыхания не полностью сопряжен с фосфорилированием.

Слайд 18

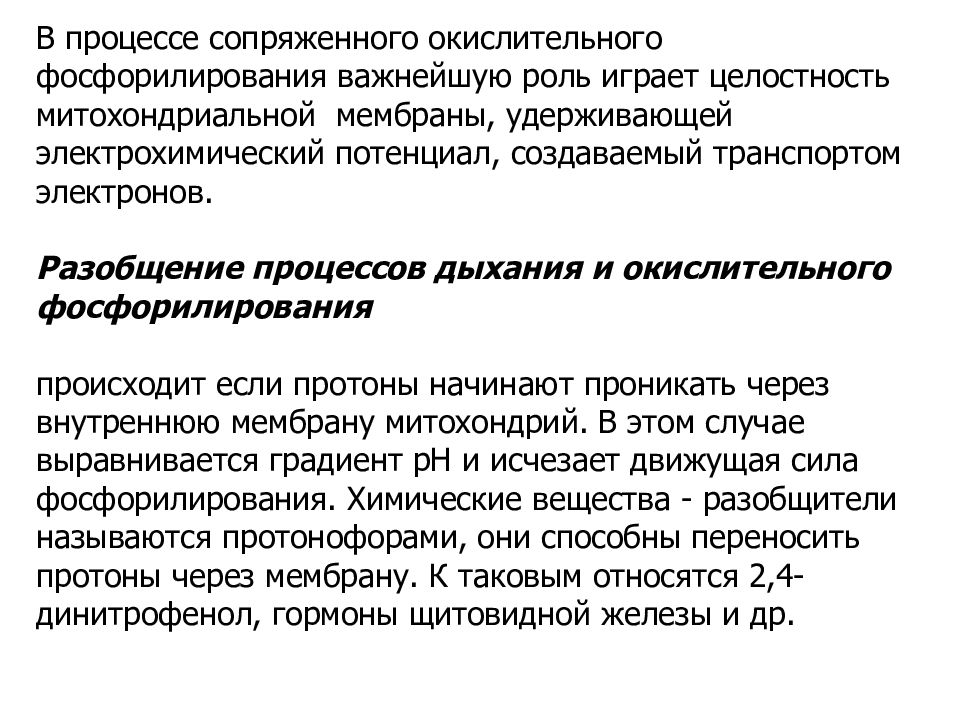

В процессе сопряженного окислительного фосфорилирования важнейшую роль играет целостность митохондриальной мембраны, удерживающей электрохимический потенциал, создаваемый транспортом электронов. Разобщение процессов дыхания и окислительного фосфорилирования происходит если протоны начинают проникать через внутреннюю мембрану митохондрий. В этом случае выравнивается градиент рН и исчезает движущая сила фосфорилирования. Химические вещества - разобщители называются протонофорами, они способны переносить протоны через мембрану. К таковым относятся 2,4-динитрофенол, гормоны щитовидной железы и др.

Слайд 19

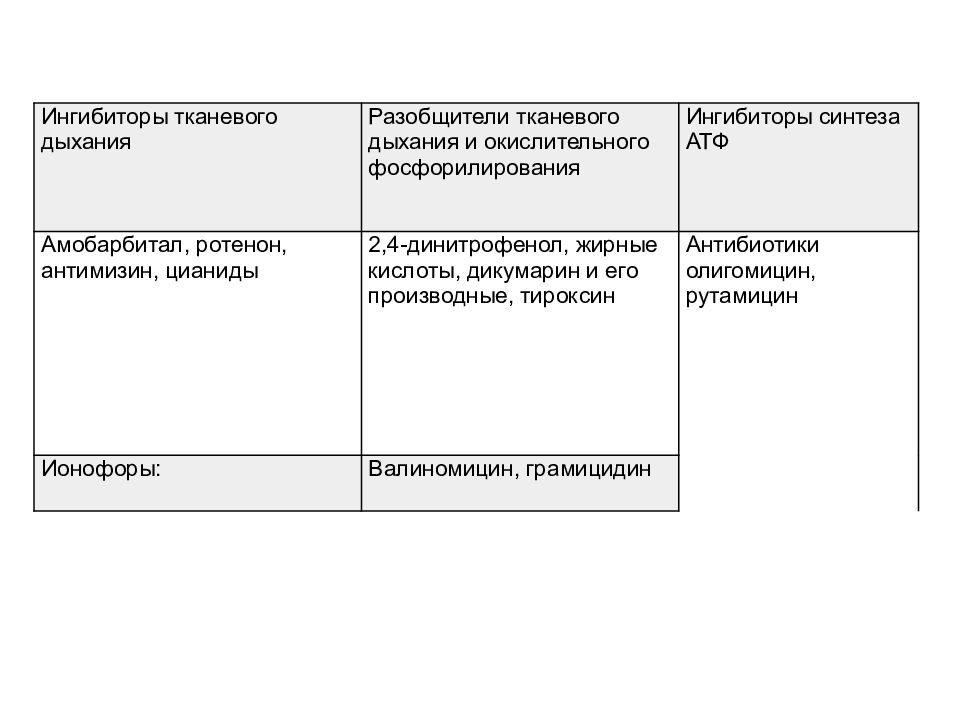

Ингибиторы тканевого дыхания Разобщители тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования Ингибиторы синтеза АТФ Амобарбитал, ротенон, антимизин, цианиды 2,4-динитрофенол, жирные кислоты, дикумарин и его производные, тироксин Антибиотики олигомицин, рутамицин Ионофоры: Валиномицин, грамицидин

Слайд 20

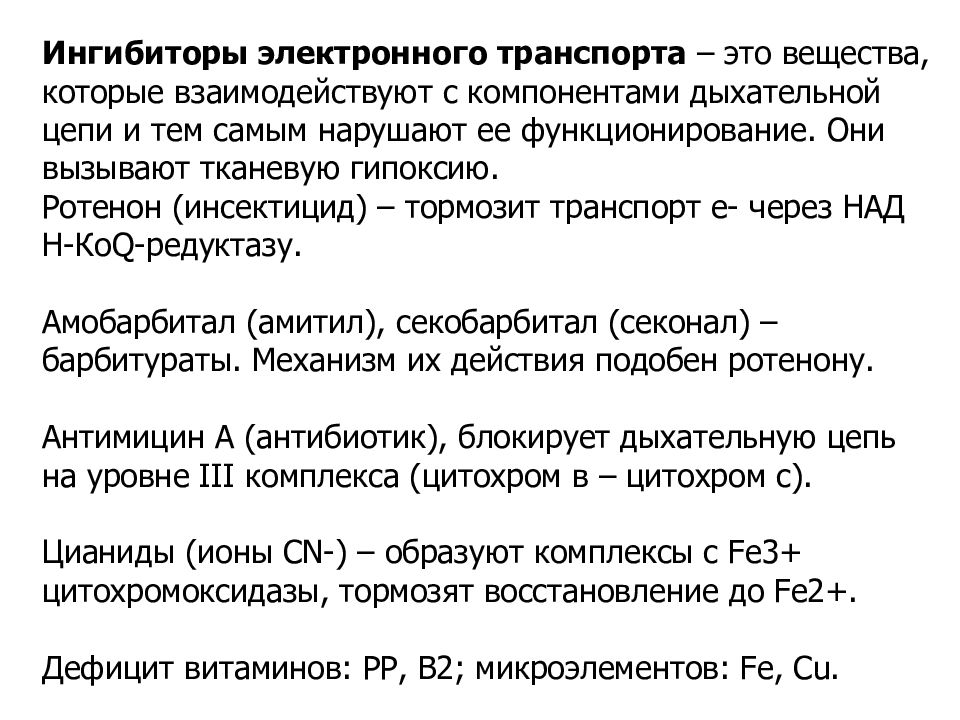

Ингибиторы электронного транспорта – это вещества, которые взаимодействуют с компонентами дыхательной цепи и тем самым нарушают ее функционирование. Они вызывают тканевую гипоксию. Ротенон (инсектицид) – тормозит транспорт е- через НАД Н- КоQ - редуктазу. Амобарбитал ( амитил ), секобарбитал ( секонал ) – барбитураты. Механизм их действия подобен ротенону. Антимицин А (антибиотик), блокирует дыхательную цепь на уровне III комплекса ( цитохром в – цитохром с). Цианиды (ионы СN-) – образуют комплексы с Fe3 + цитохромоксидазы, тормозят восстановление до Fe2 +. Дефицит витаминов: РР, В2; микроэлементов: Fe, Cu.

Слайд 21

Ингибиторы окислительного фосфорилирования Олигомицин (антибиотик), ингибирует функцию Н+АТФ- синтазы (ее Fо -фрагмент).

Последний слайд презентации: Биологическое окисление: классификация и локализация

Разобщители окислительного фосфорилирования – это вещества, которые нарушают образование электрохимического потенциала; их присутствие ведет к активному поглощению кислорода митохондриями и одновременно к снижению скорости ( или полному прекращению) генерации АТФ из АДФ и Фн. Развивается феномен неконтролированного дыхания митохондрий. Эти вещества легко встраиваются в мембрану и легко отдают атом Н, т.е. имеют подвижный атом водорода. К ним относятся: тироксин, динитрофенол, салициловая кислота, дикумарин и др. Механизм их действия состоит в том, что они, отдав свой Н, притягивают и пропускают через свою молекулу протоны из ММП, препятствуя этим возникновению электрохимического потенциала, т.е. синтезу АТФ.