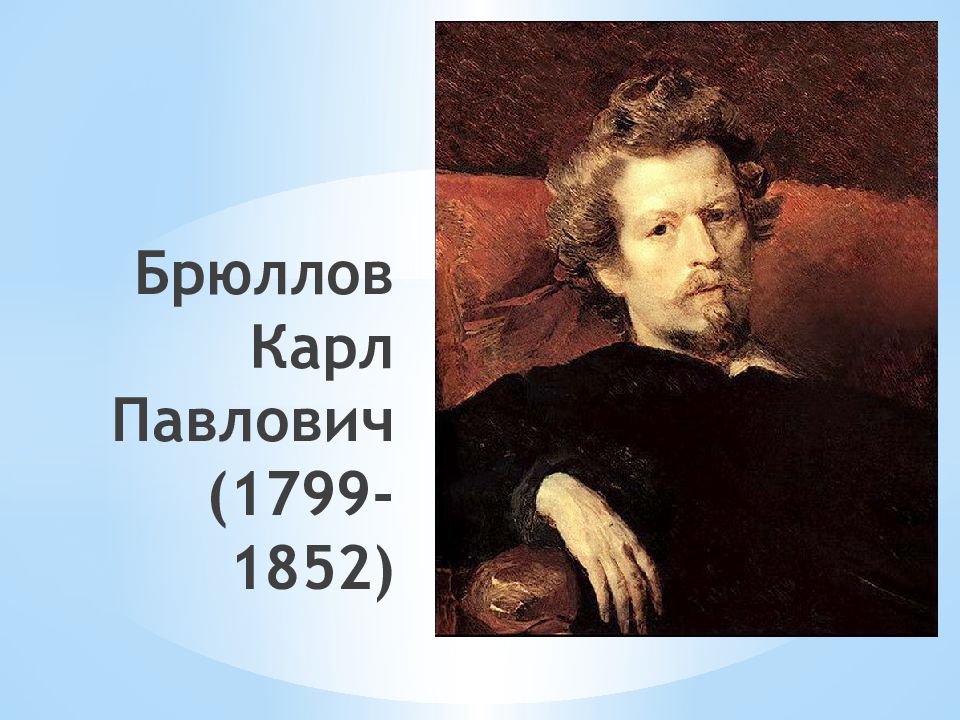

Слайд 2

Выдающийся русский исторический живописец, портретист, пейзажист, автор монументальных росписей; обладатель почетных наград: больших золотых медалей за картины «Явление Аврааму трех Ангелов у дуба Мамврийского » (1821 г.) и «Последний день Помпеи» (1834 г.), oрдена Анны III степени; Член Миланской и Пармской академий, Академии Святого Луки в Риме, профессор Петербургской и Флорентийской академий художеств, почетный вольный сообщник Парижской академии искусств. Он стремился подходить к искусству не интуитивно, а сознательно, анализируя его законы, его возможности, способы реализации в нем своих идей. И часто его творчество как живописца превращалось в лабораторию, в которой он осмысливал и формировал метод своего искусства.

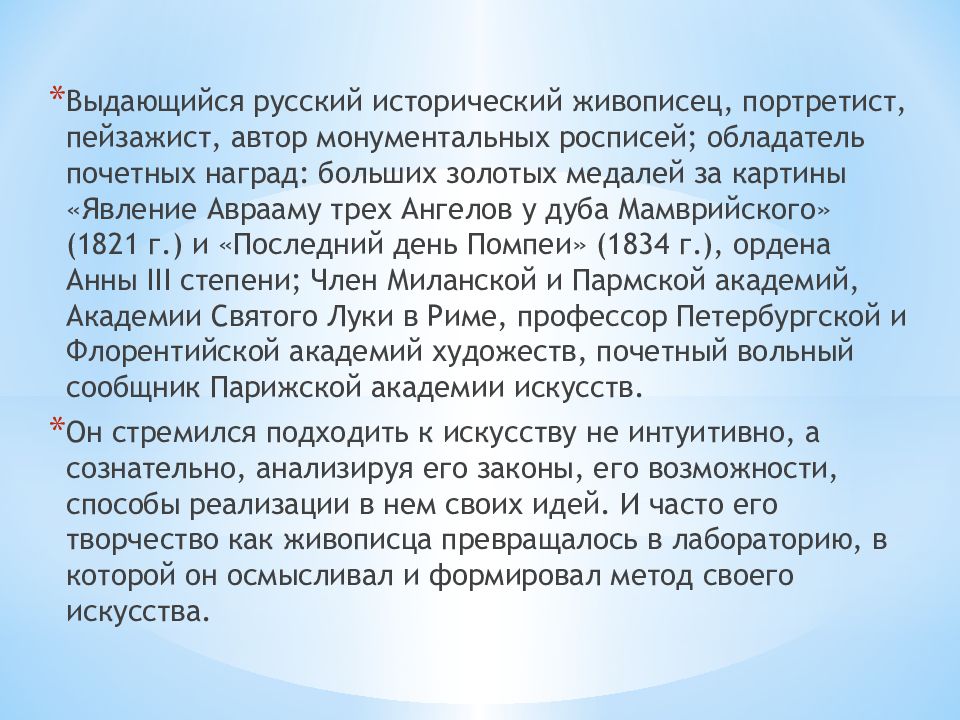

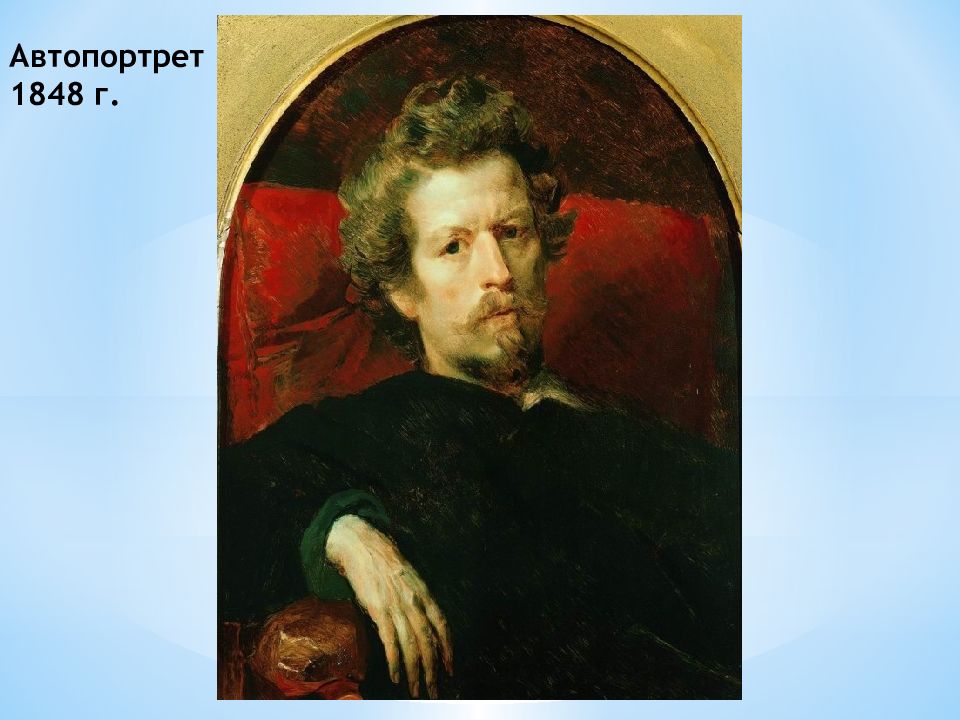

Слайд 3: Автопортрет 1813-16г

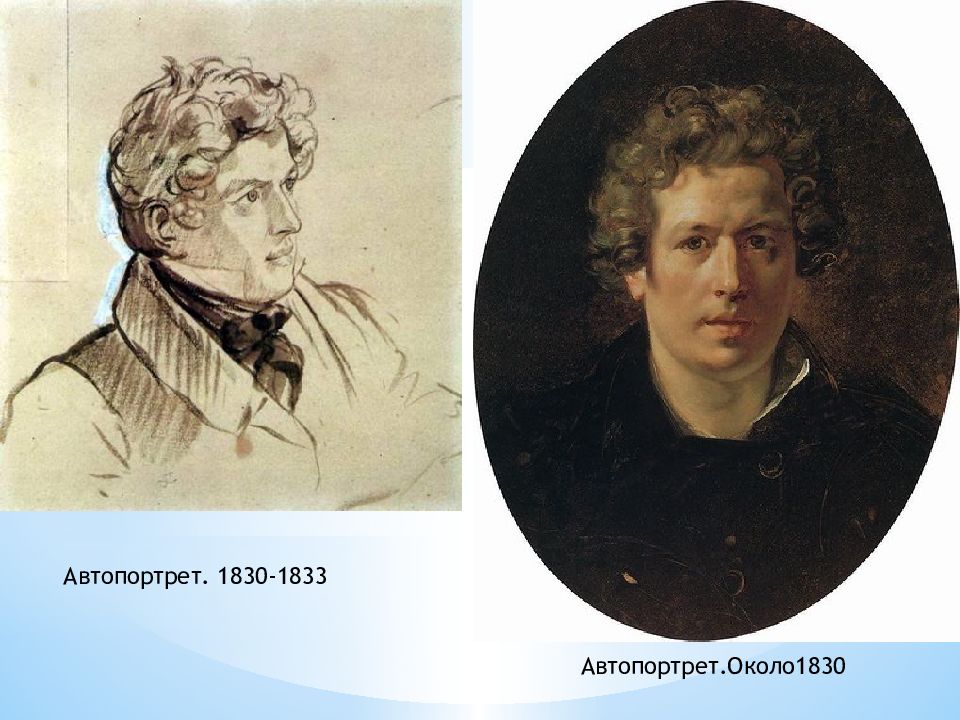

Карл Брюллов родился 23 декабря 1799 года Родился Брюллов в обрусевшей немецкой семье скульптора-резчика и живописца миниатюр в Петербурге . Все четыре его сына проходят академическую выучку: Александр становится известным архитектором, Федор, рано умерший Иван и Карл — живописцами. С самых ранних лет мальчик знал, что должен заниматься рисованием, что ему предстоит готовиться в Академию и, в конце концов, стать художником. В 1822 году он окончил Петербургскую Академию художеств по классу исторической живописи и был отправлен в Италию в качестве пенсионера Общества поощрения художников, где прожил до 1835 года.

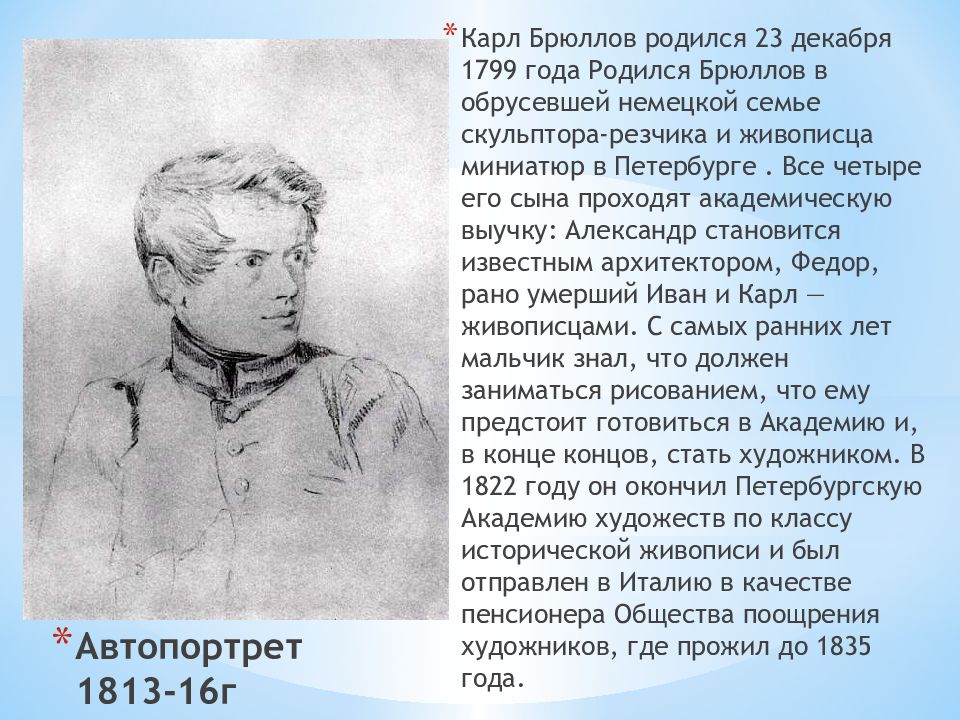

Слайд 4

С 1809 по 1821 год занимался живописью в Академии художеств в Петербурге, был учеником Андрея Ивановича Иванова. Блестящий студент, получил золотую медаль по классу исторической живописи. К 1820 году относится его первая известная работа «Нарцисс».

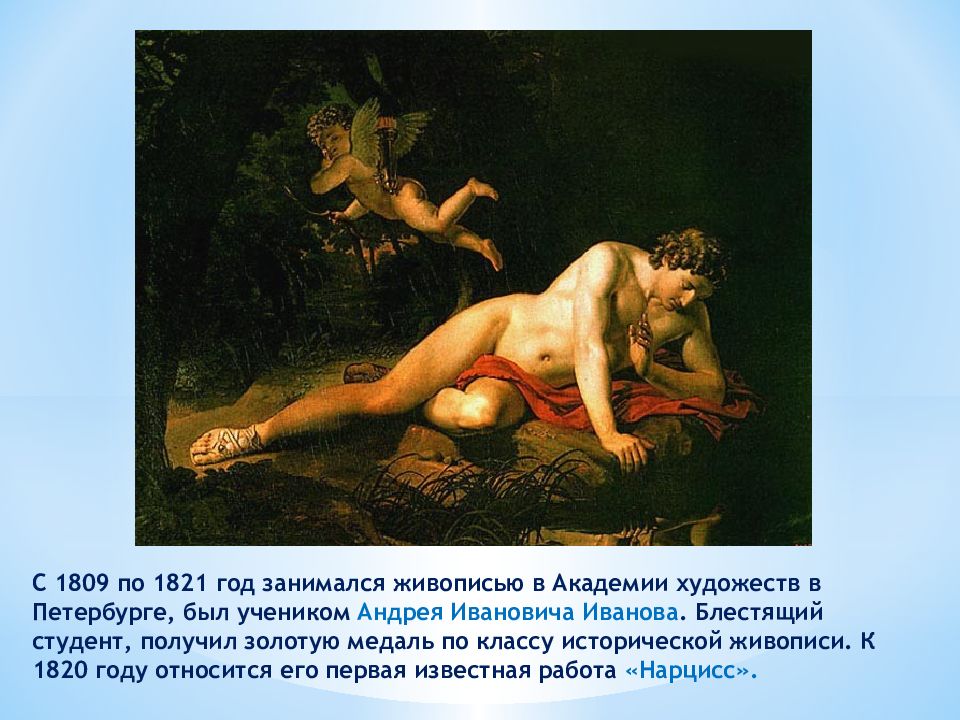

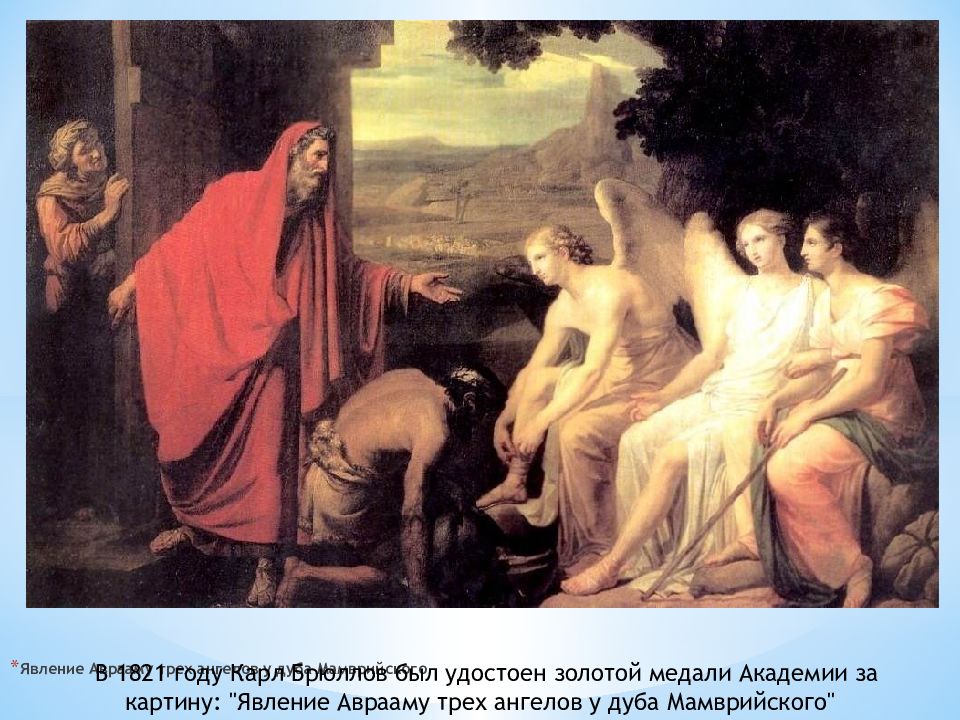

Слайд 5: Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского

В 1821 году Карл Брюллов был удостоен золотой медали Академии за картину: "Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского"

Слайд 6

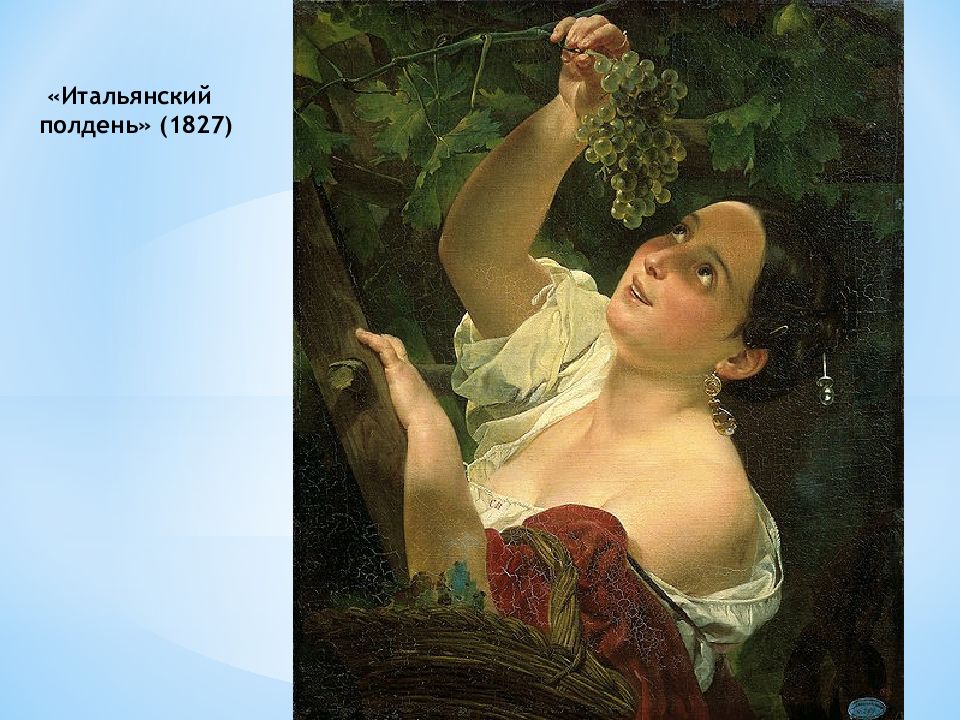

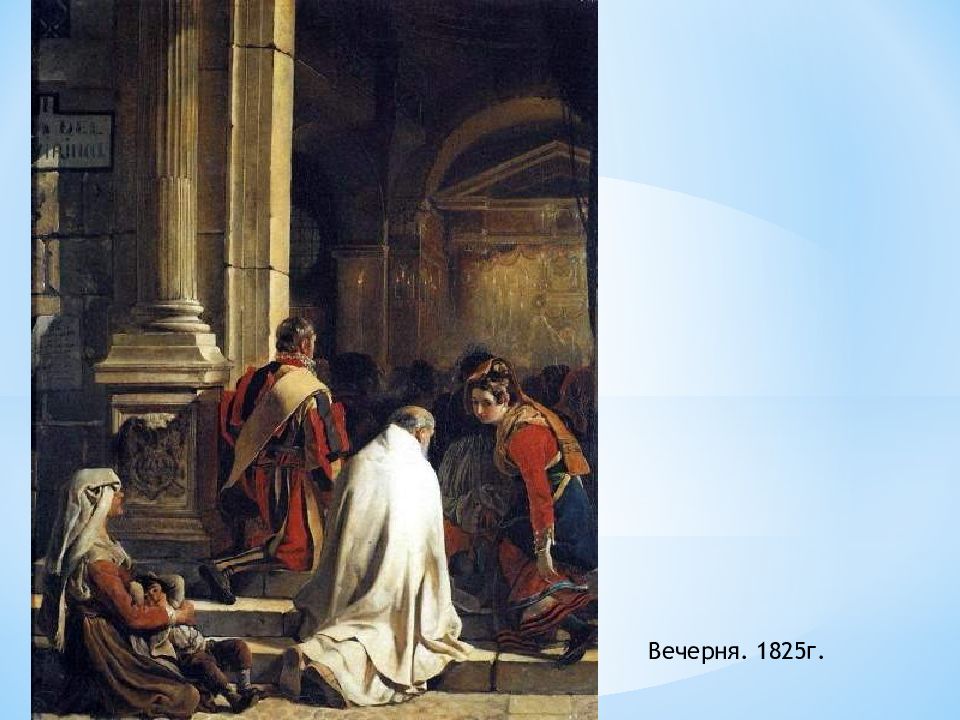

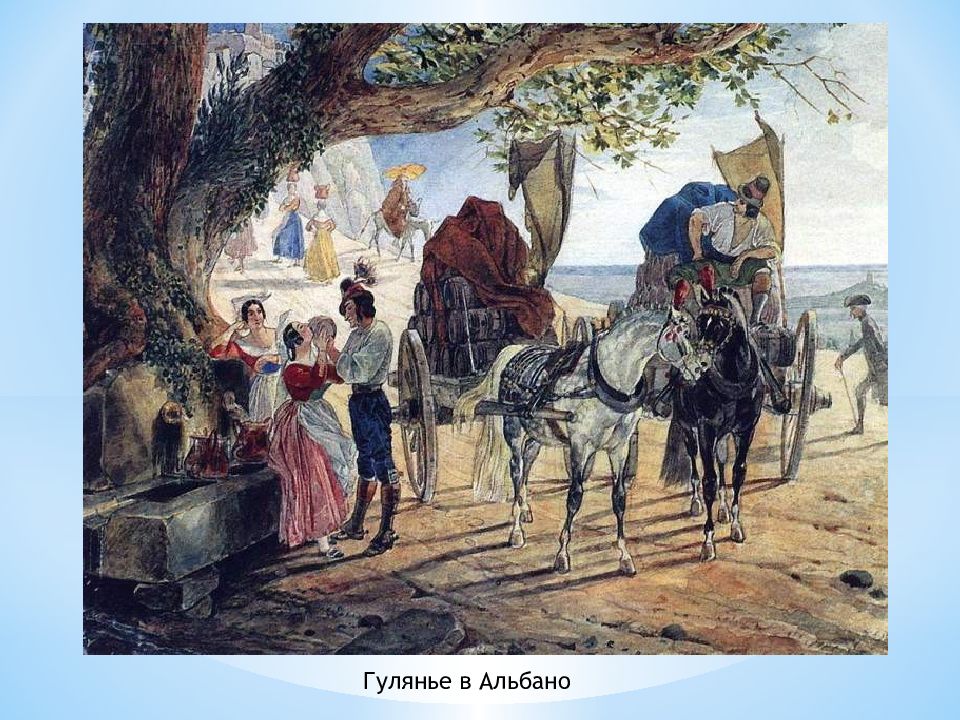

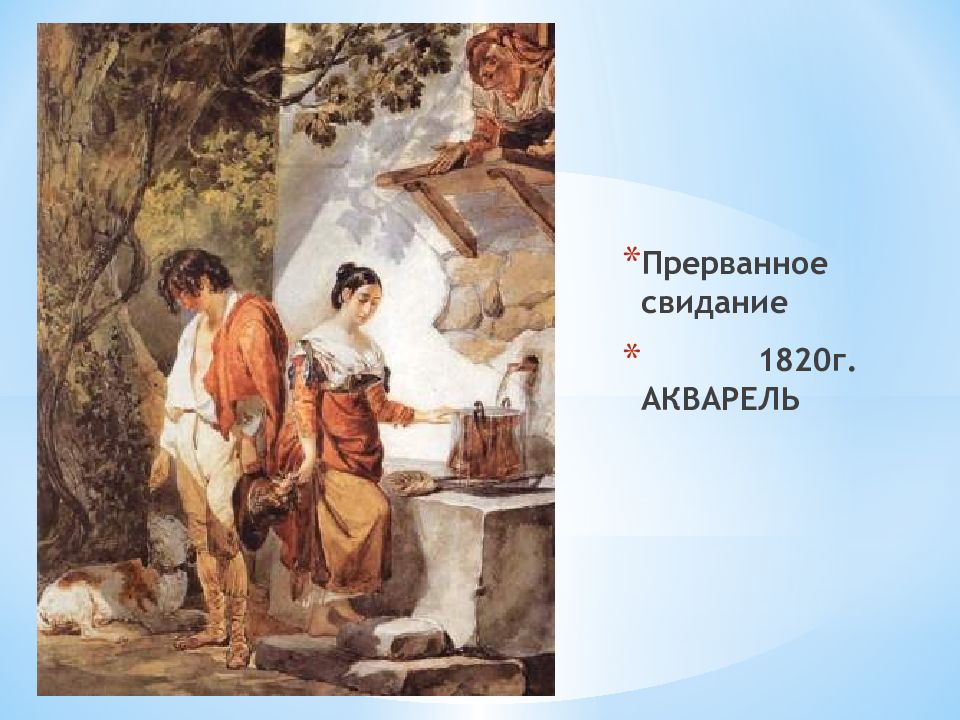

В 1822 году Брюллов был откомандирован в Италию на средства Общества поощрения художников. Он посетил Дрезден, Мюнхен; обосновался в Риме,где пишет жанровые картины: «Итальянское утро» (1823) и «Итальянский полдень» (1827).

Слайд 8

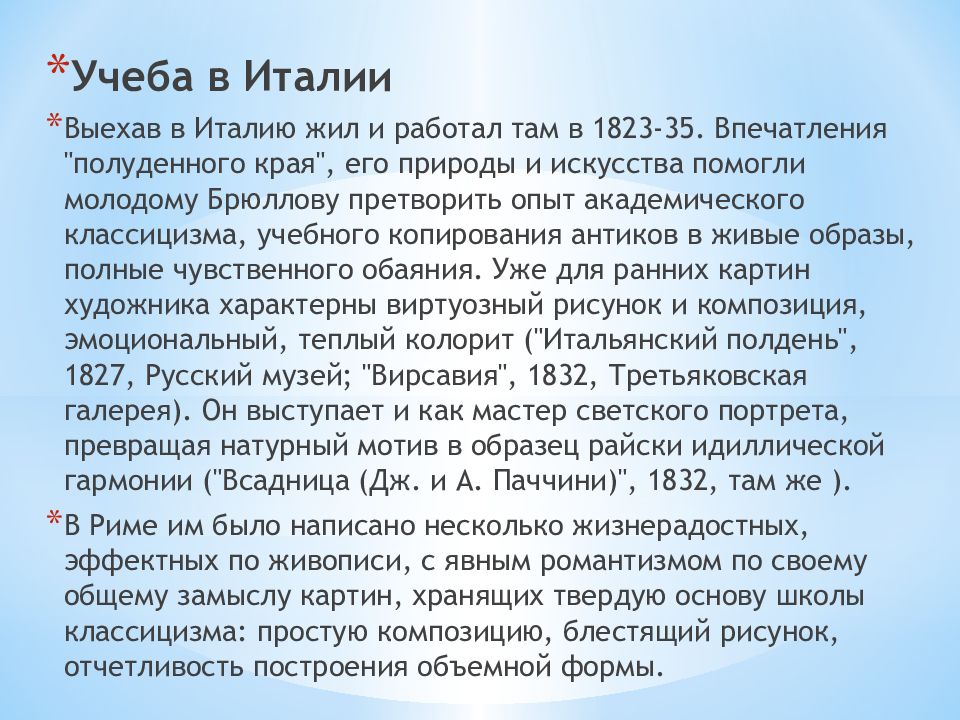

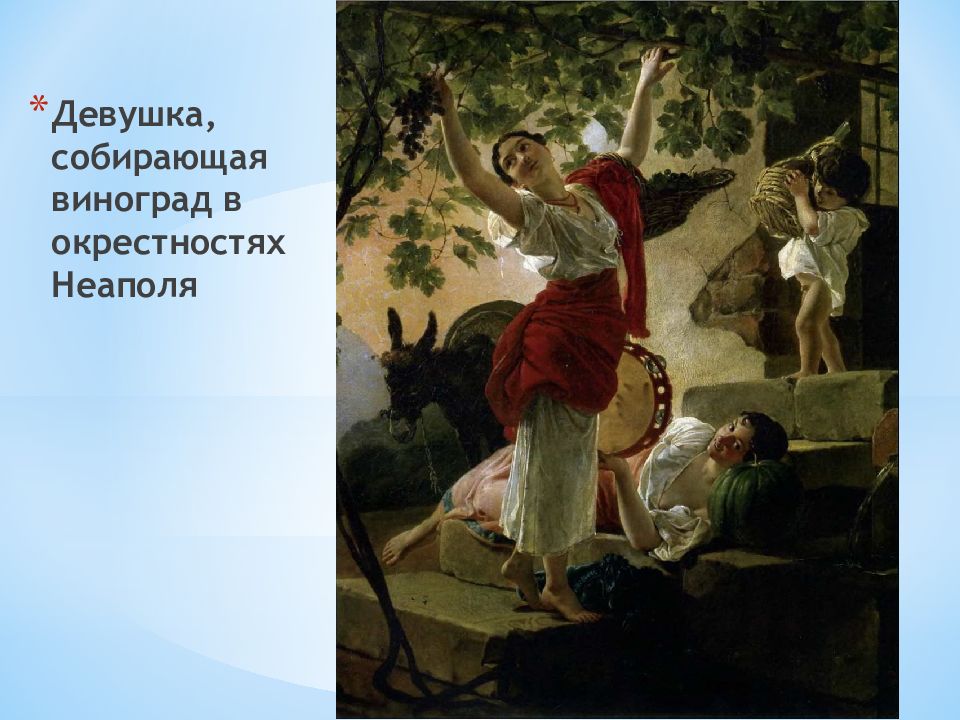

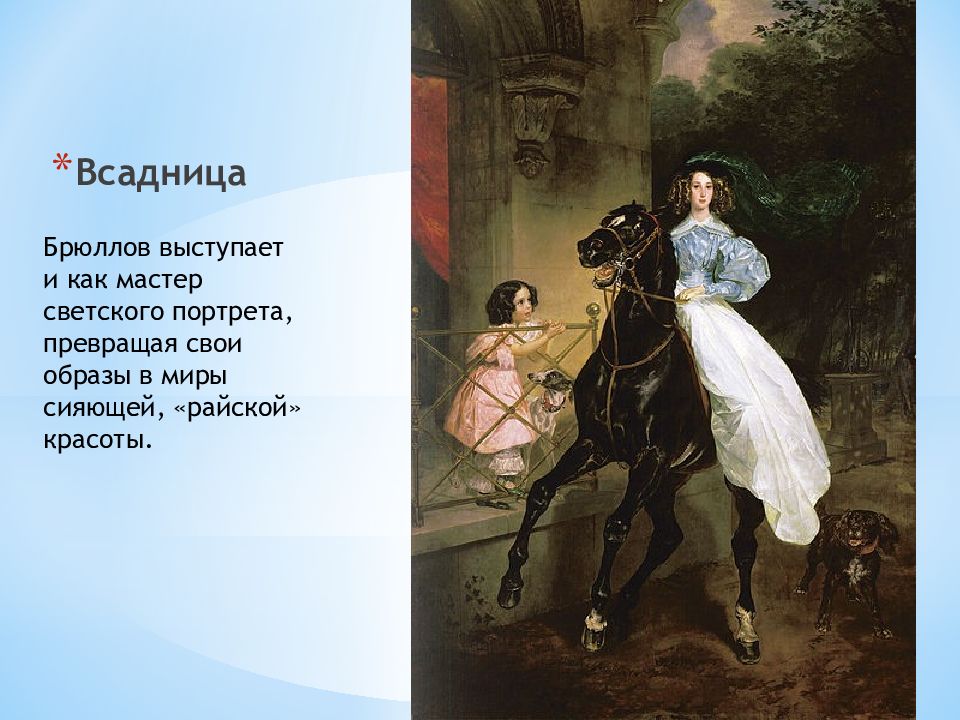

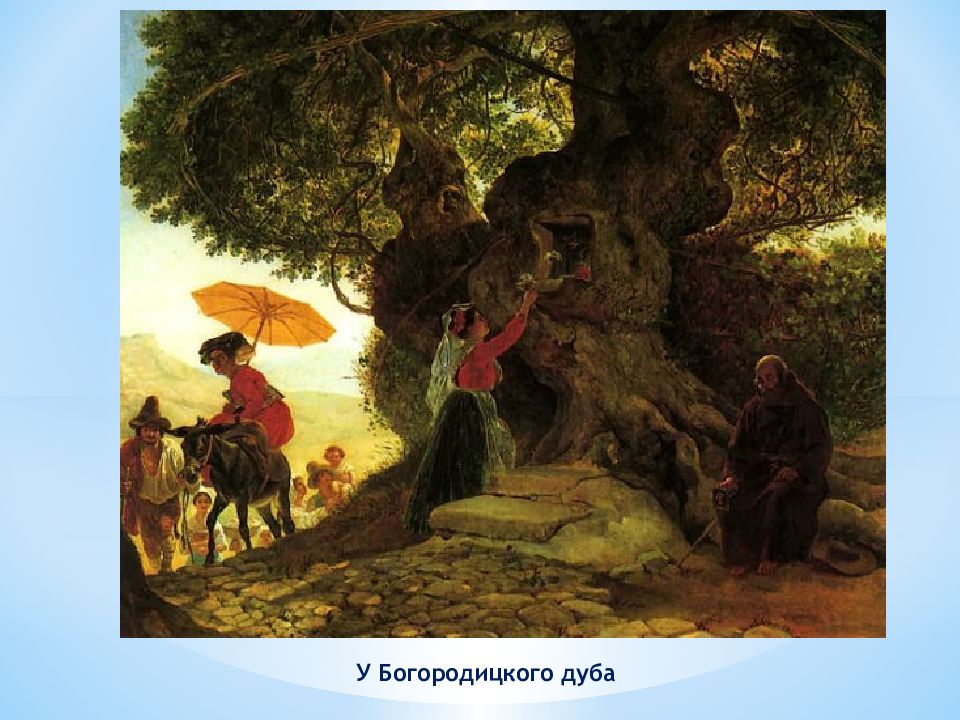

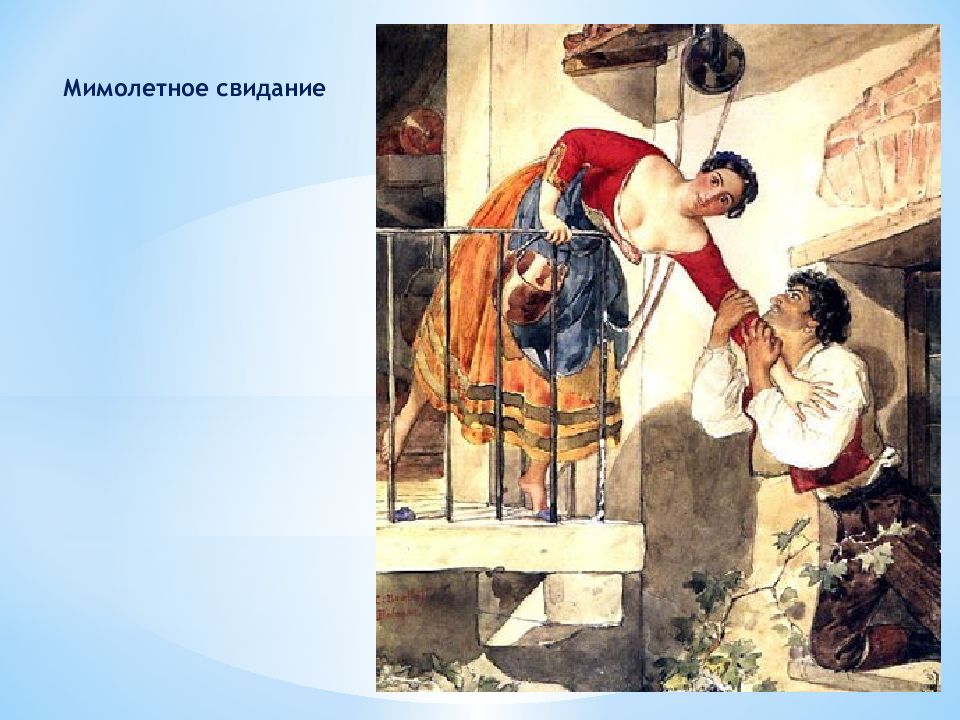

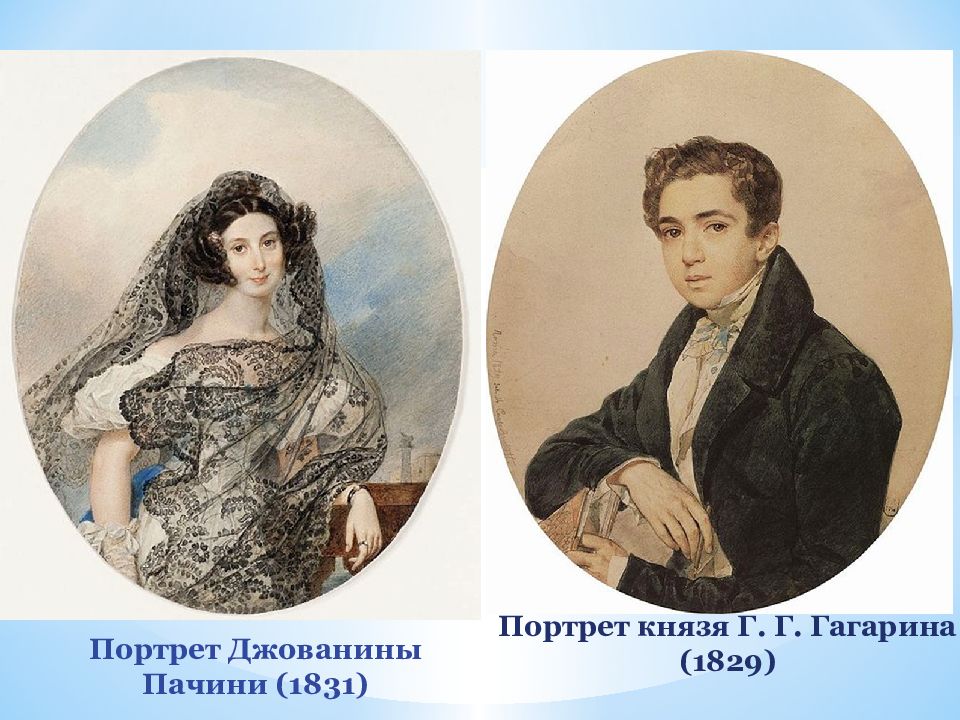

Учеба в Италии Выехав в Италию жил и работал там в 1823-35. Впечатления "полуденного края", его природы и искусства помогли молодому Брюллову претворить опыт академического классицизма, учебного копирования антиков в живые образы, полные чувственного обаяния. Уже для ранних картин художника характерны виртуозный рисунок и композиция, эмоциональный, теплый колорит ("Итальянский полдень", 1827, Русский музей; "Вирсавия", 1832, Третьяковская галерея). Он выступает и как мастер светского портрета, превращая натурный мотив в образец райски идиллической гармонии ("Всадница (Дж. и А. Паччини)", 1832, там же ). В Риме им было написано несколько жизнерадостных, эффектных по живописи, с явным романтизмом по своему общему замыслу картин, хранящих твердую основу школы классицизма: простую композицию, блестящий рисунок, отчетливость построения объемной формы.

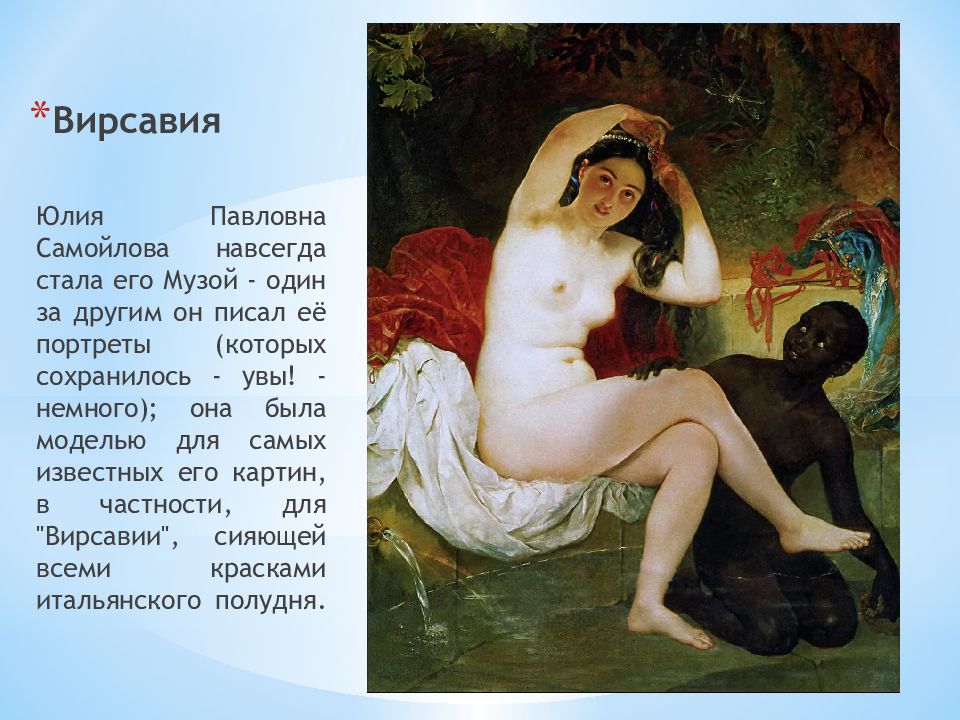

Слайд 9: Вирсавия

Юлия Павловна Самойлова навсегда стала его Музой - один за другим он писал её портреты (которых сохранилось - увы! - немного); она была моделью для самых известных его картин, в частности, для "Вирсавии", сияющей всеми красками итальянского полудня.

Слайд 12: Всадница

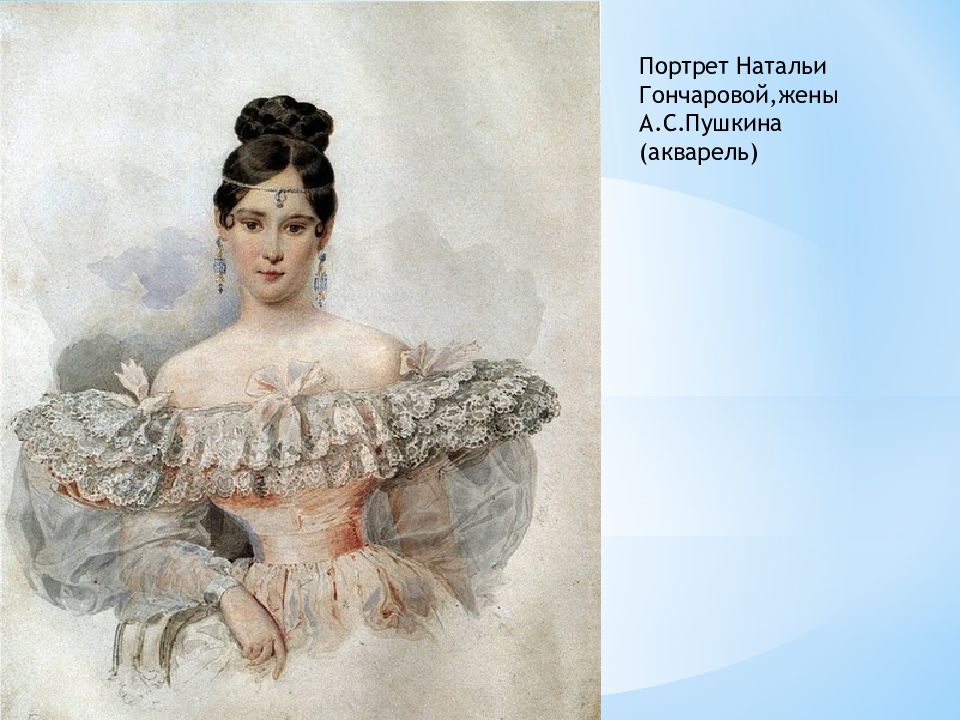

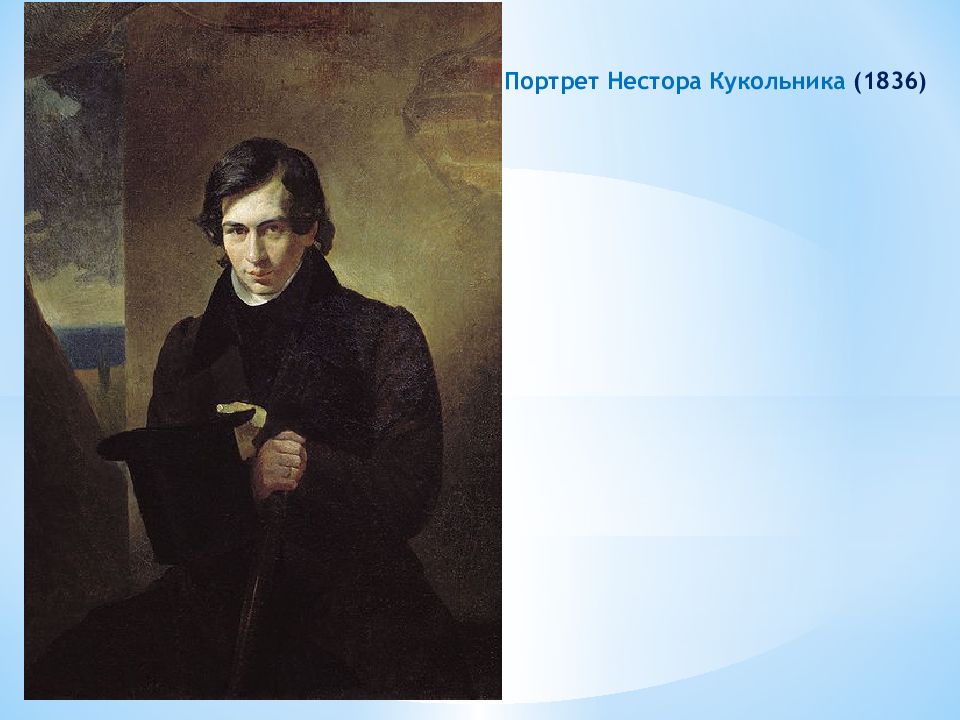

Брюллов выступает и как мастер светского портрета, превращая свои образы в миры сияющей, «райской» красоты.

Слайд 14

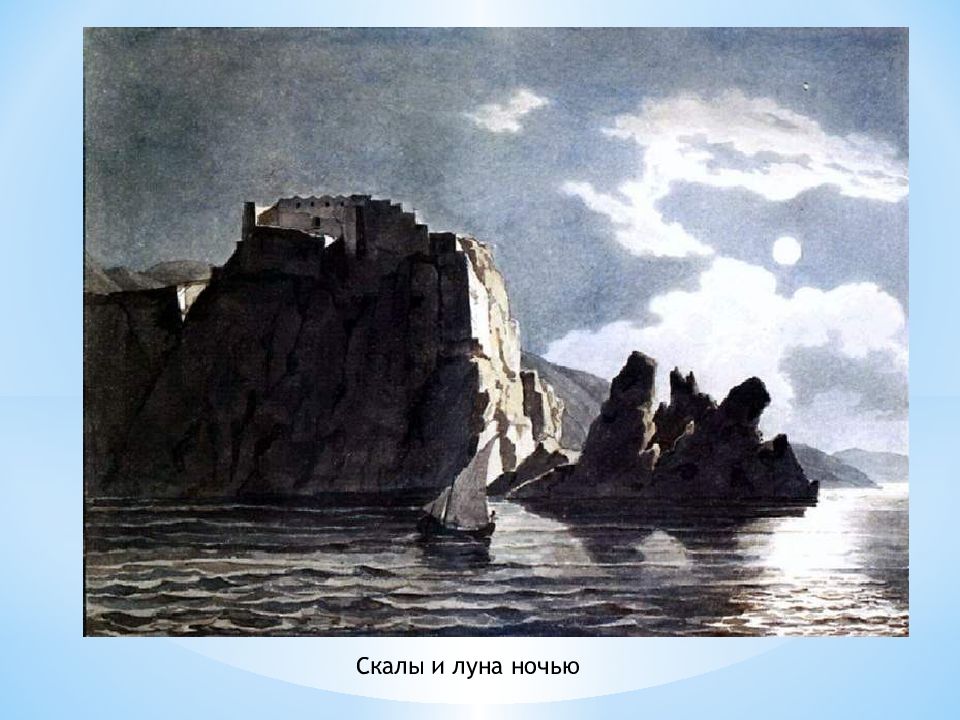

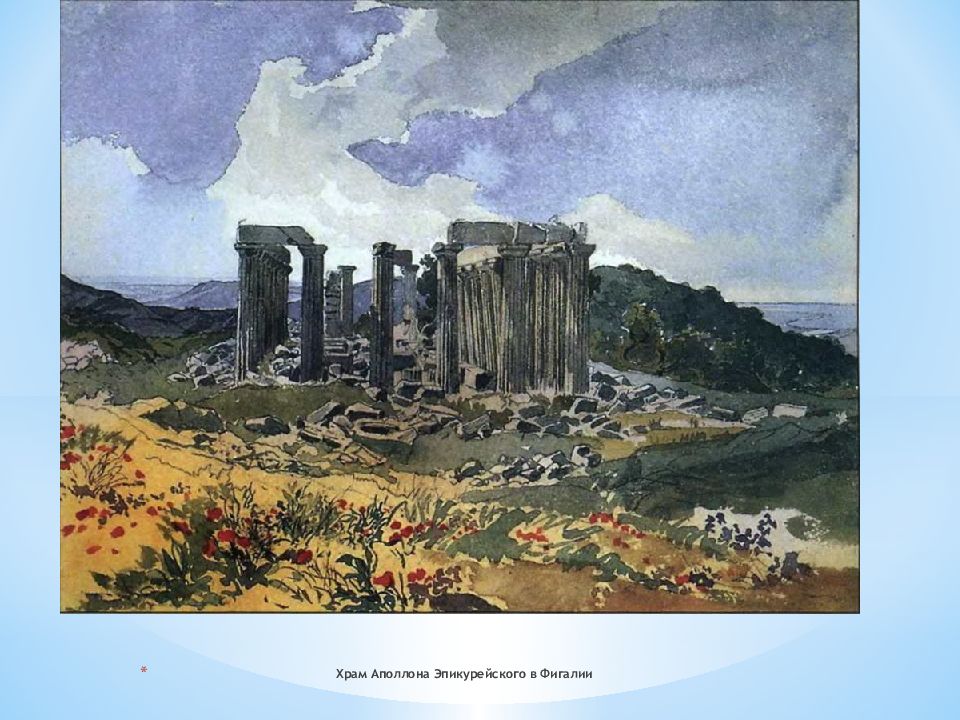

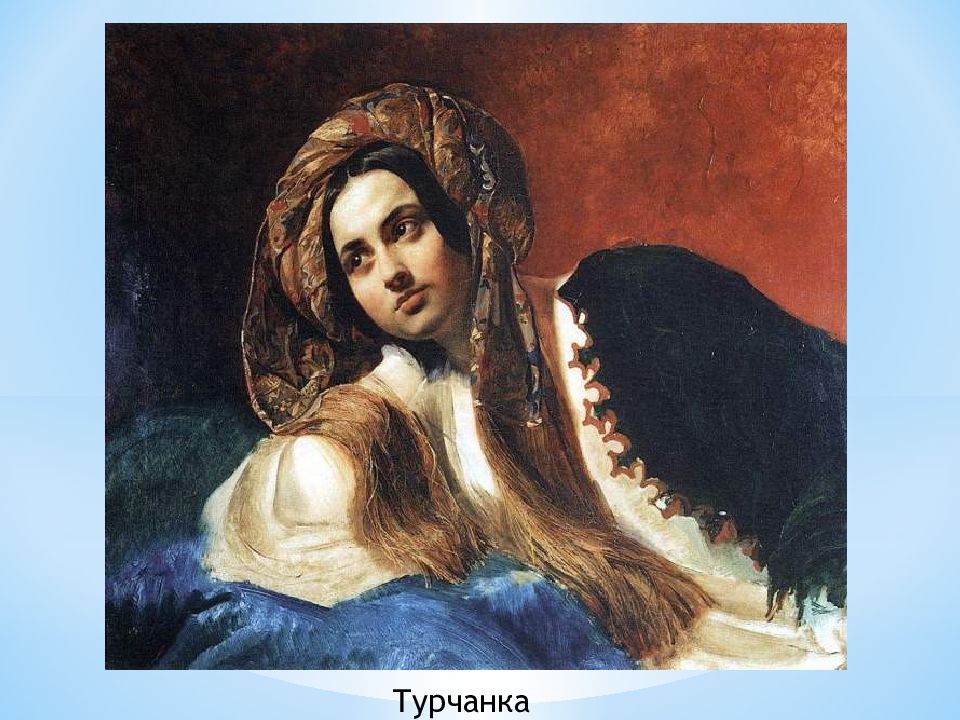

В путешествии по Гpeции он создает подкупающие живым взволнованным чувством работы «Утро в греческой деревне Мирака», «Развалины храма Зевса в Олимпии», «Раненый грек» и другие. После этого художник отправился в Турцию, но осенью 1835 г. по строгому предписанию царя был вынужден вернуться в Россию, чтобы занять должность профессора в Академии художеств. На родину в 1835 художник возвращается уже как живой классик. Посетив по пути Грецию и Турцию, Брюллов создает целый ряд поэтических образов Восточного Средиземноморья

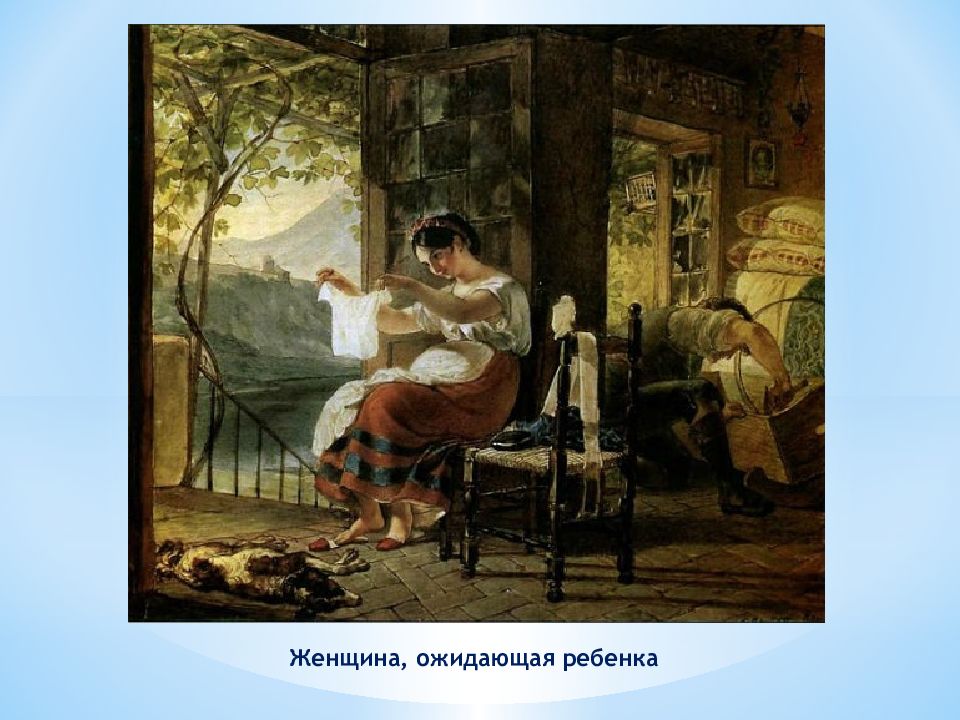

Слайд 25

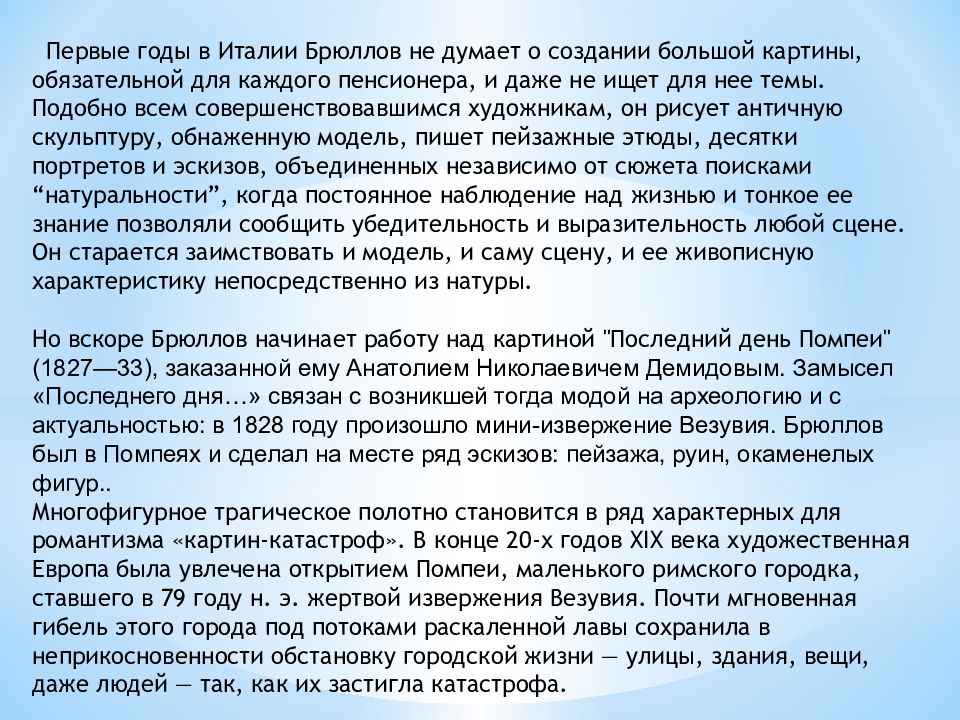

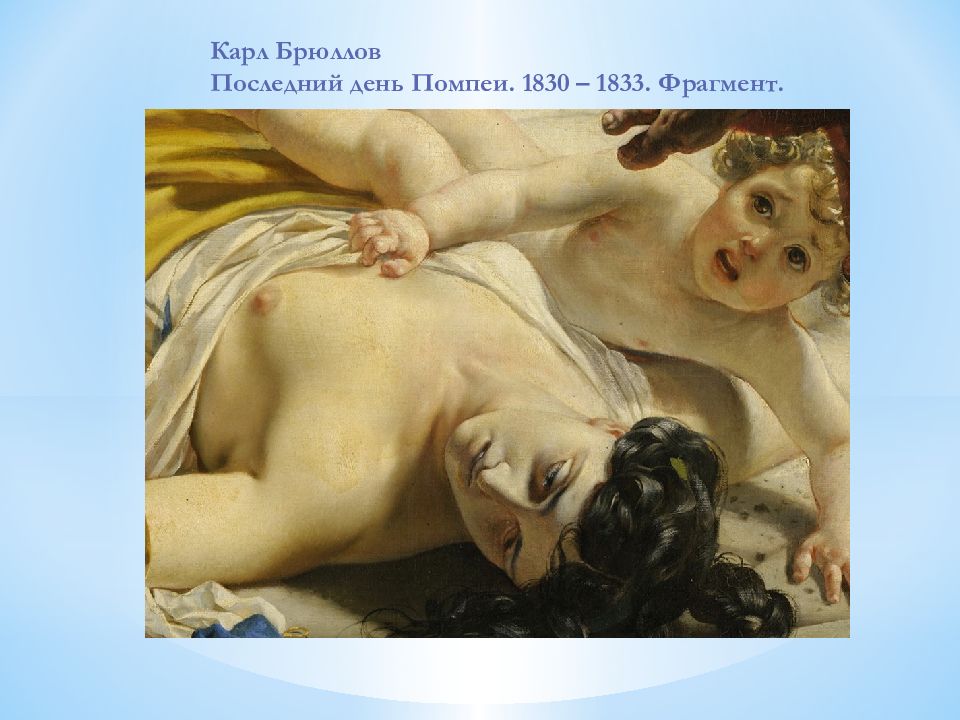

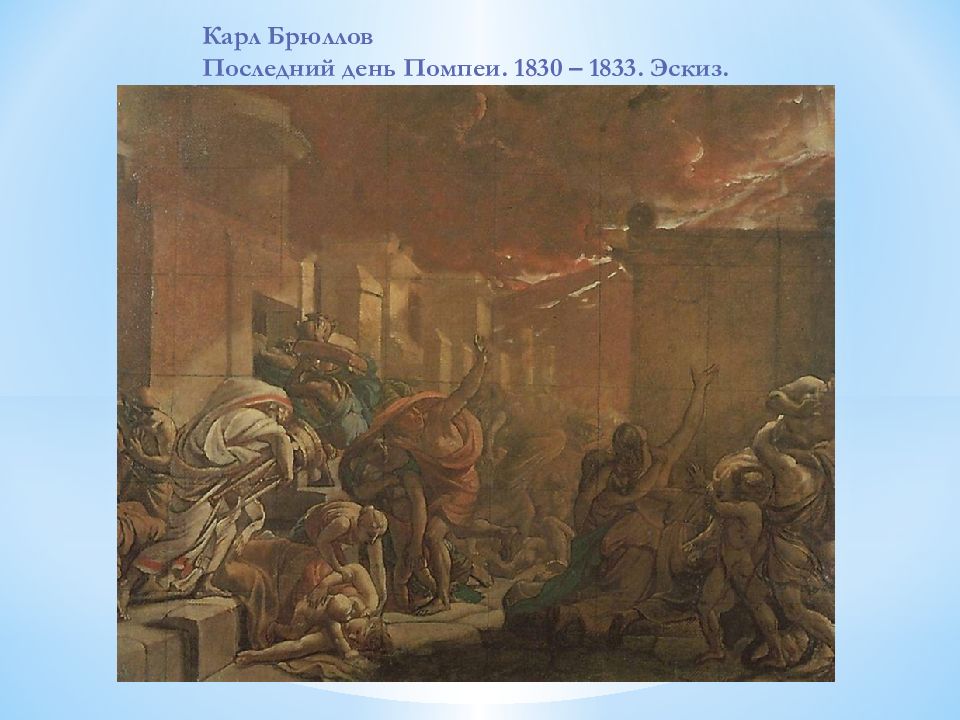

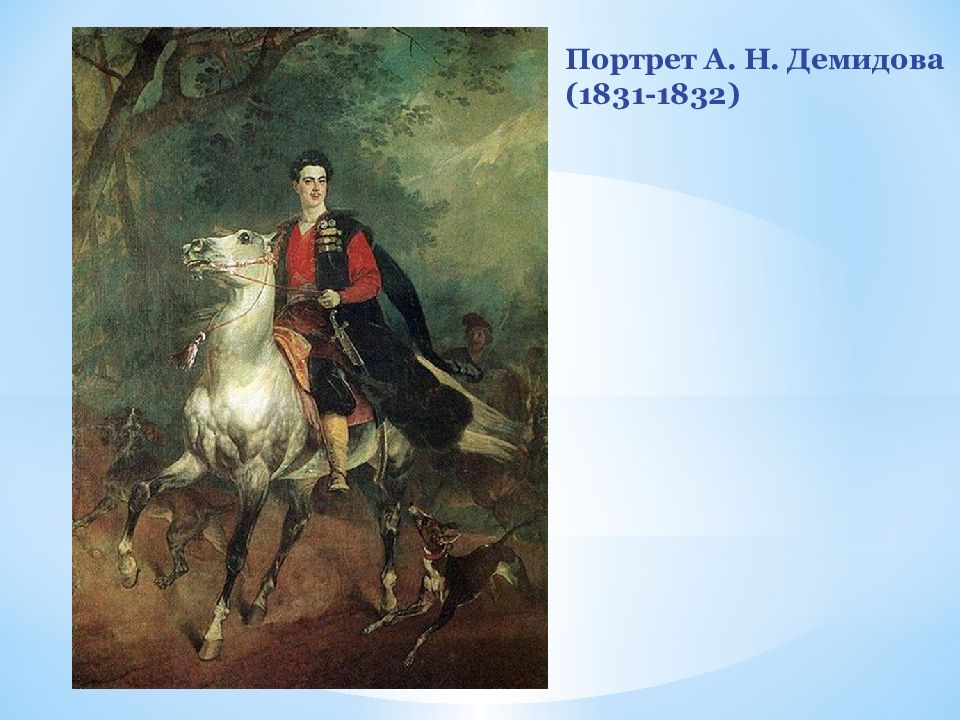

Первые годы в Италии Брюллов не думает о создании большой картины, обязательной для каждого пенсионера, и даже не ищет для нее темы. Подобно всем совершенствовавшимся художникам, он рисует античную скульптуру, обнаженную модель, пишет пейзажные этюды, десятки портретов и эскизов, объединенных независимо от сюжета поисками “натуральности”, когда постоянное наблюдение над жизнью и тонкое ее знание позволяли сообщить убедительность и выразительность любой сцене. Он старается заимствовать и модель, и саму сцену, и ее живописную характеристику непосредственно из натуры. Но вскоре Брюллов начинает работу над картиной "Последний день Помпеи" (1827—33), заказанной ему Анатолием Николаевичем Демидовым. Замысел «Последнего дня…» связан с возникшей тогда модой на археологию и с актуальностью: в 1828 году произошло мини-извержение Везувия. Брюллов был в Помпеях и сделал на месте ряд эскизов: пейзажа, руин, окаменелых фигур.. Многофигурное трагическое полотно становится в ряд характерных для романтизма «картин-катастроф». В конце 20-х годов XIX века художественная Европа была увлечена открытием Помпеи, маленького римского городка, ставшего в 79 году н. э. жертвой извержения Везувия. Почти мгновенная гибель этого города под потоками раскаленной лавы сохранила в неприкосновенности обстановку городской жизни — улицы, здания, вещи, даже людей — так, как их застигла катастрофа. ..

Слайд 29

"Последний день Помпеи" производит фурор — как на родине мастера, так и за рубежом. В Италии и Франции картину приветствуют как первый триумф русской художественной школы. Н. В. Гоголь посвящает ей одноименную восторженную статью (1834), назвав ее "полным, всемирным созданием", где "все отразилось", — отразилось в образе "сильных кризисов, чувствуемых целой массой". Картина «Последний день Помпеи» (1827-1833 гг.) стала пиком творческих достижений, единым всплеском яркого таланта и виртуозного мастерства художника. Толпы зрителей в Риме, Милане, Париже (золотая медаль 1834 г.) и Петербурге были заворожены грандиозностью замысла и исполнения. Полотно была подарено заказчиком Анатолем Демидовым царю Николаю I.

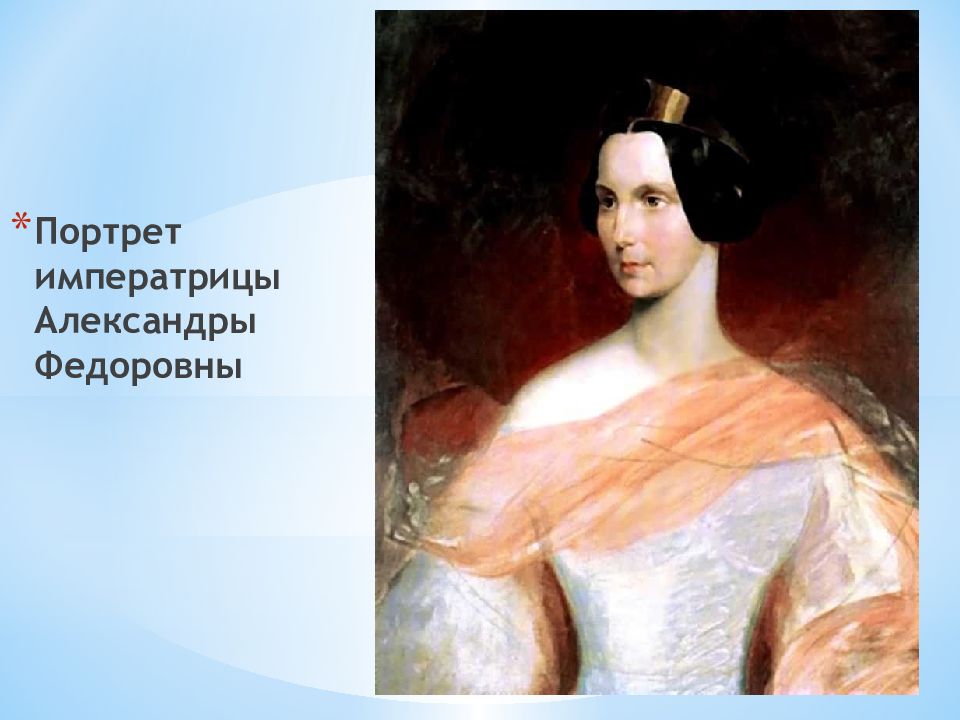

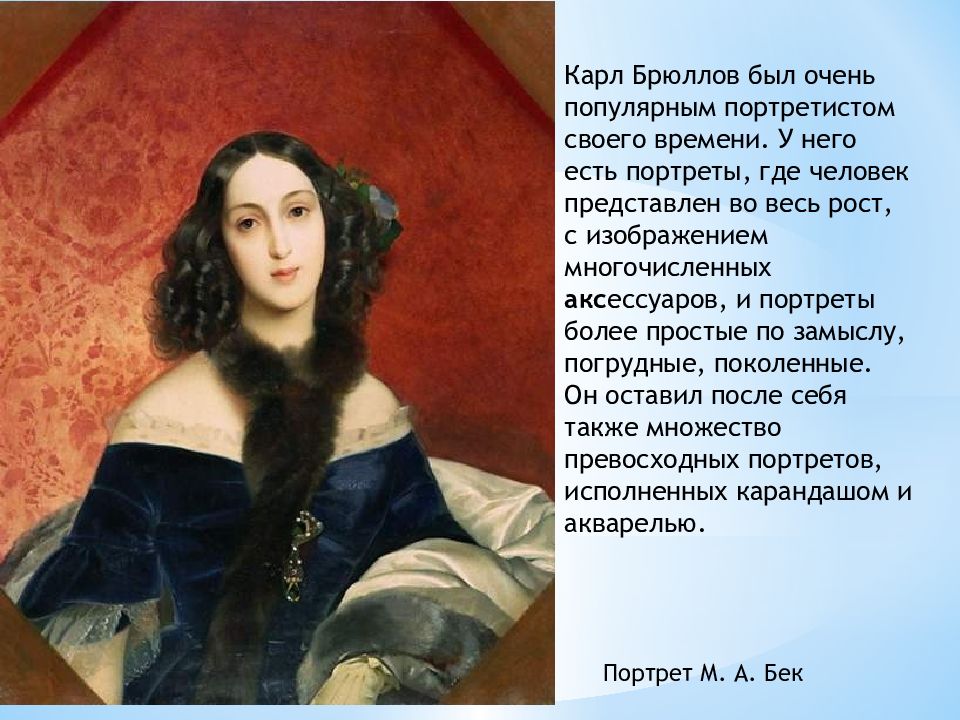

Слайд 31

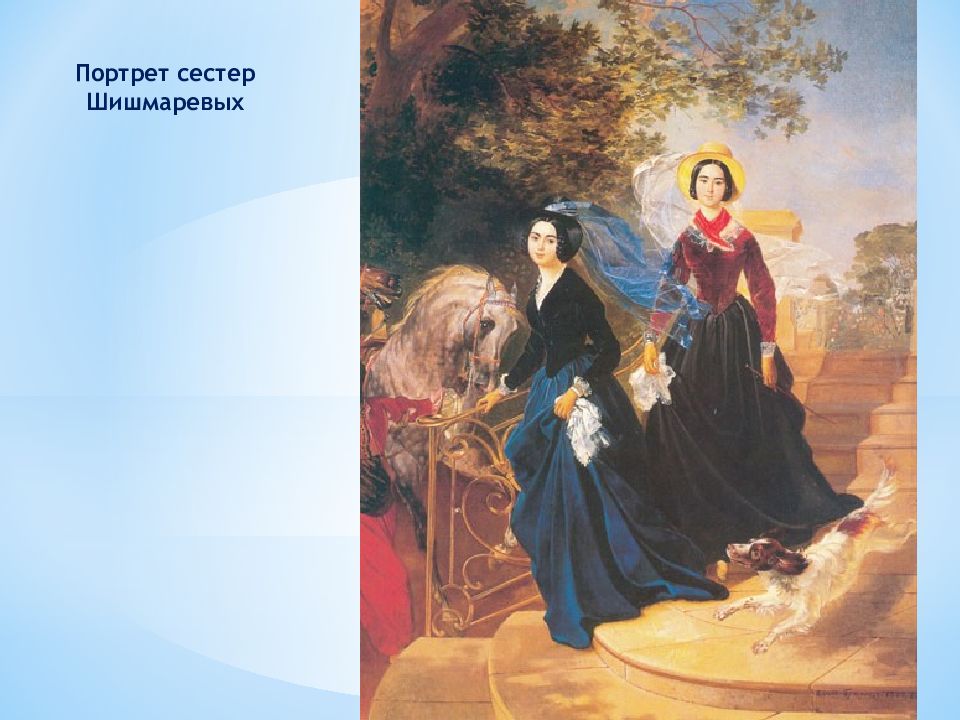

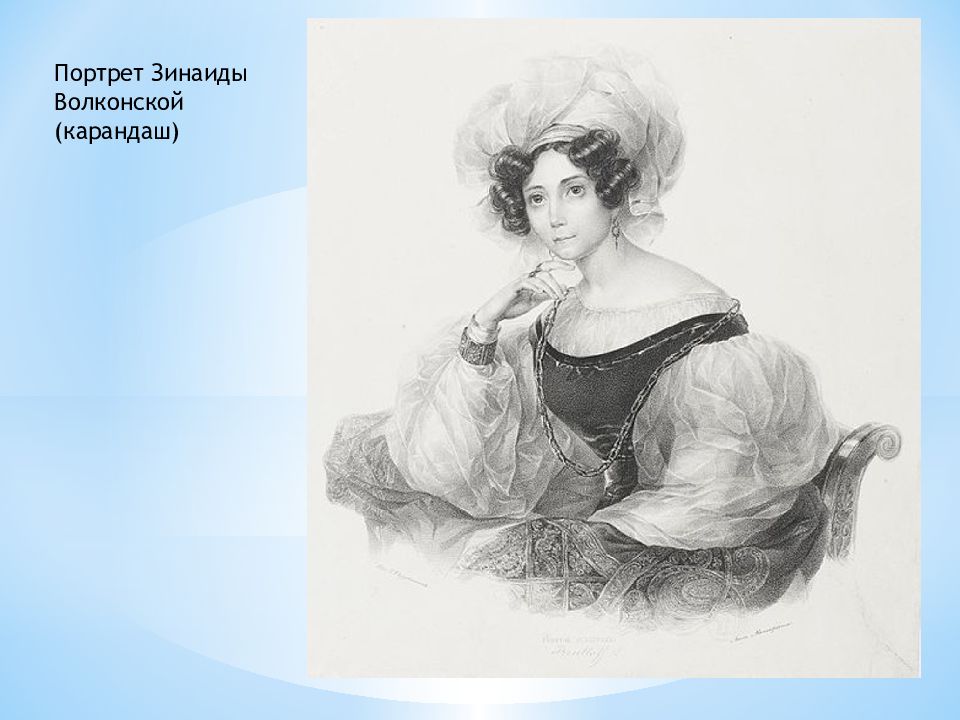

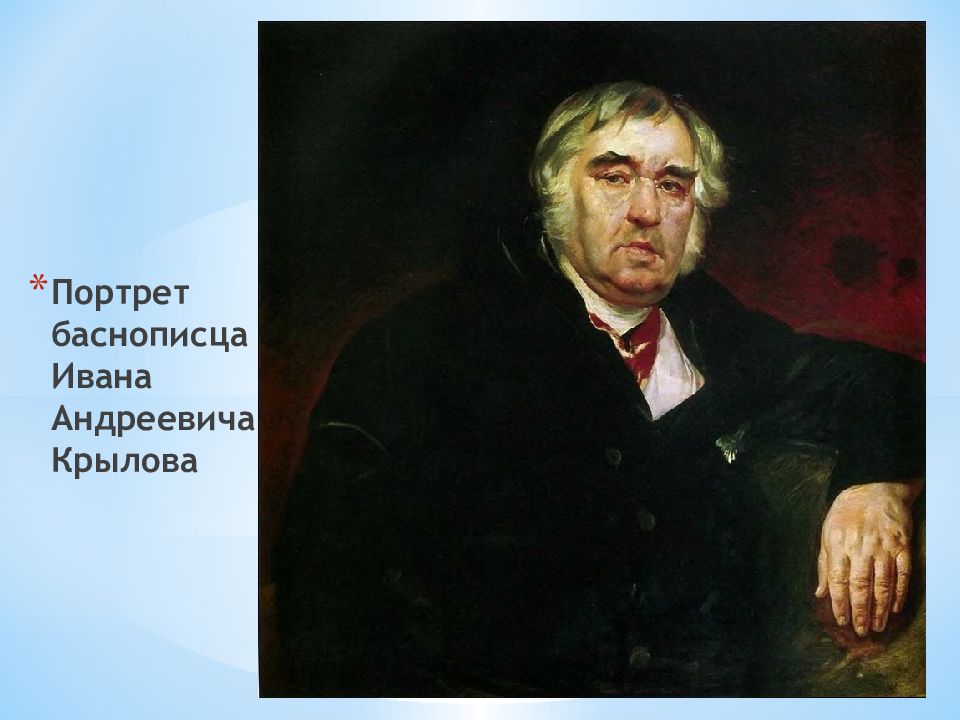

Карл Брюллов был очень популярным портретистом своего времени. У него есть портреты, где человек представлен во весь рост, с изображением многочисленных акс ессуаров, и портреты более простые по замыслу, погрудные, поколенные. Он оставил после себя также множество превосходных портретов, исполненных карандашом и акварелью. Портрет М. А. Бек

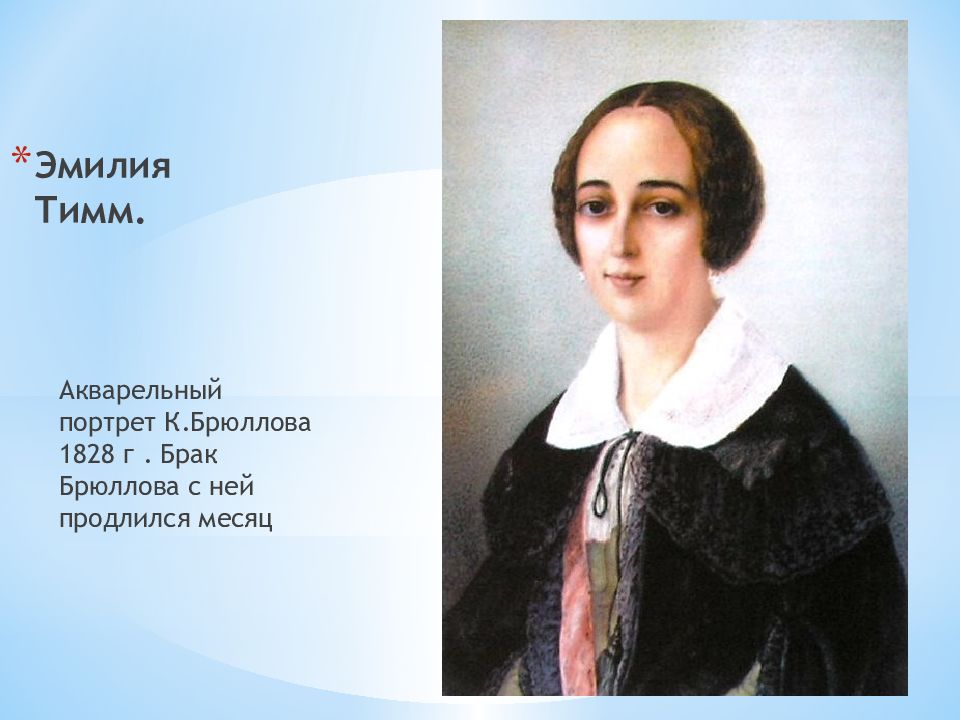

Слайд 32: Эмилия Тимм

Акварельный портрет К.Брюллова 1828 г. Брак Брюллова с ней продлился месяц

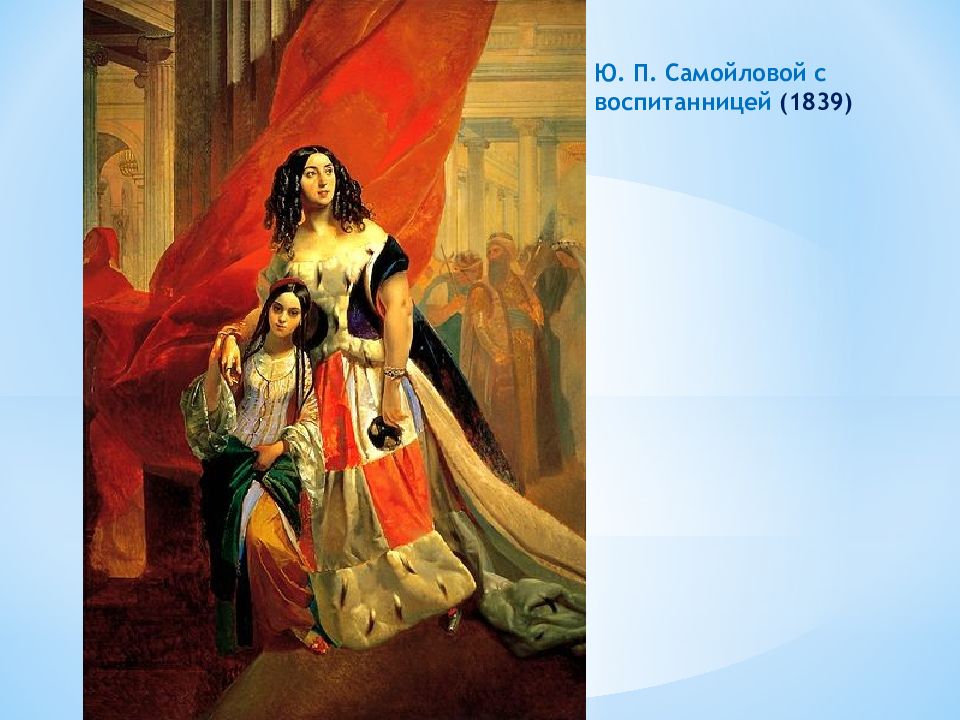

Слайд 34: Графиня Юлия Павловна Самойлова (1803-1875) 1825г

Он пишет с неё свои шедевры: вот она покидает светский вечер на картине «Портрет Юлии Самойловой, удаляющейся с бала», вот она распростёрта на земле в «Последнем дне Помпеи», да и на многих других работах мастера можно увидеть её черты. «Между мной и Карлом ничего не делалось по правилам», – признается Юлия позже. Это было именно так – с первой минуты первой встречи. Они были равны по темпераменту - и этот сумасшедший огонь, эта экспрессия страсти мощными потоками света выливались в картинах Карла, в его многочисленных портретах Юлии.

Слайд 42

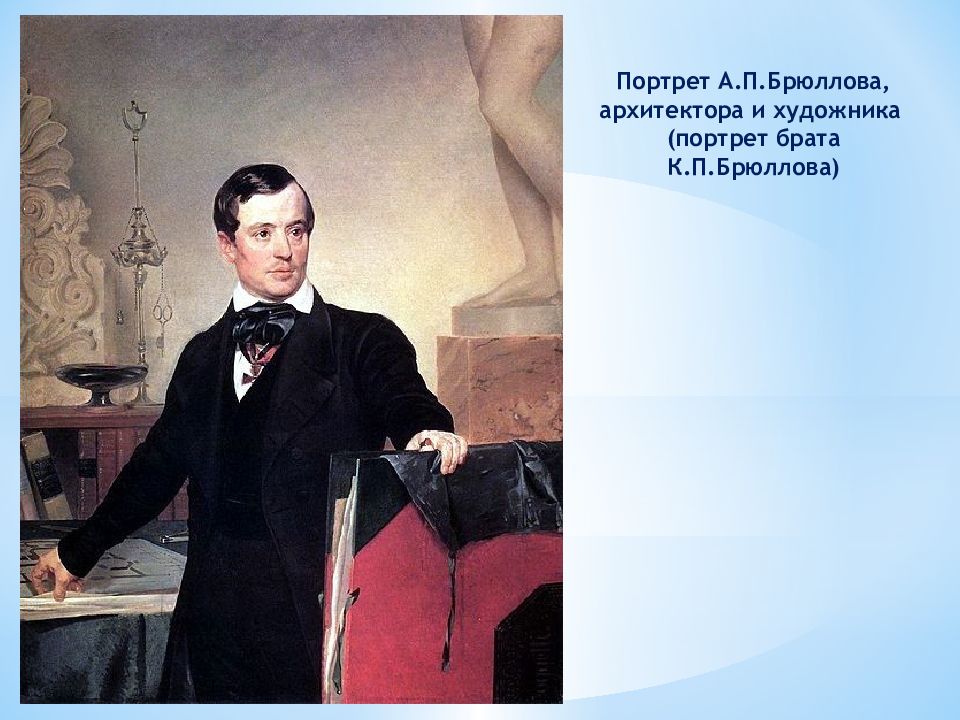

Портрет А.П.Брюллова, архитектора и художника (портрет брата К.П.Брюллова)

Слайд 48

Портрет молодой женщины с книгой (акварель) Портрет М.О.Смирновой (акварель)

Слайд 49

Часто в портретах Брюллова пейзаж играет роль фона. Он светлый, прозрачный, словно затянут дымкой. Портрет княгини Е. П. Салтыковой (1833—1835)

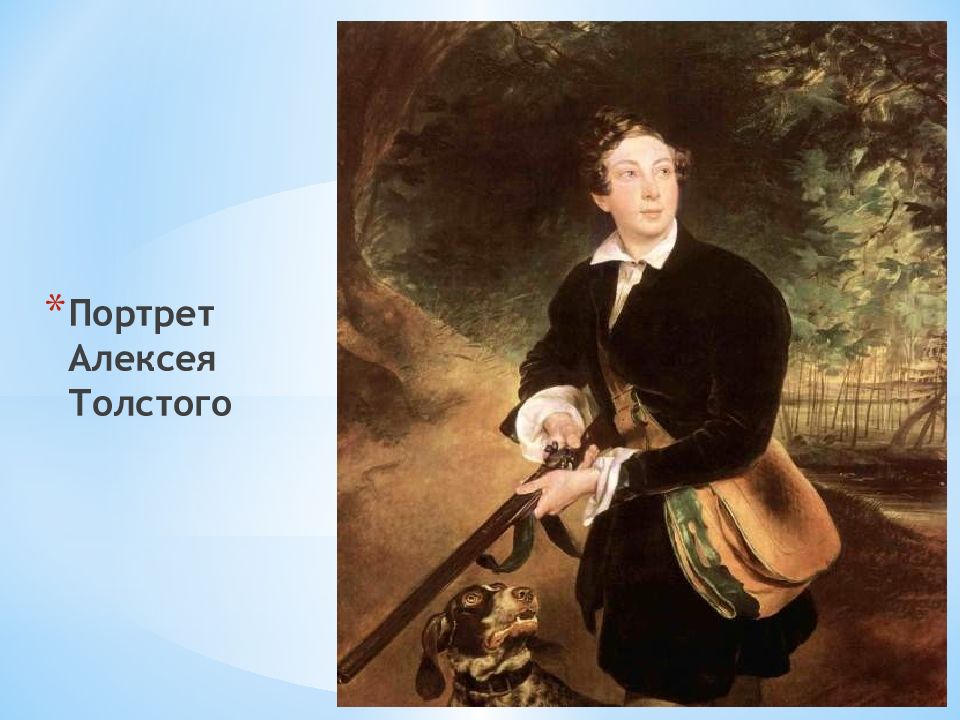

Слайд 52: Портрет Алексея Толстого

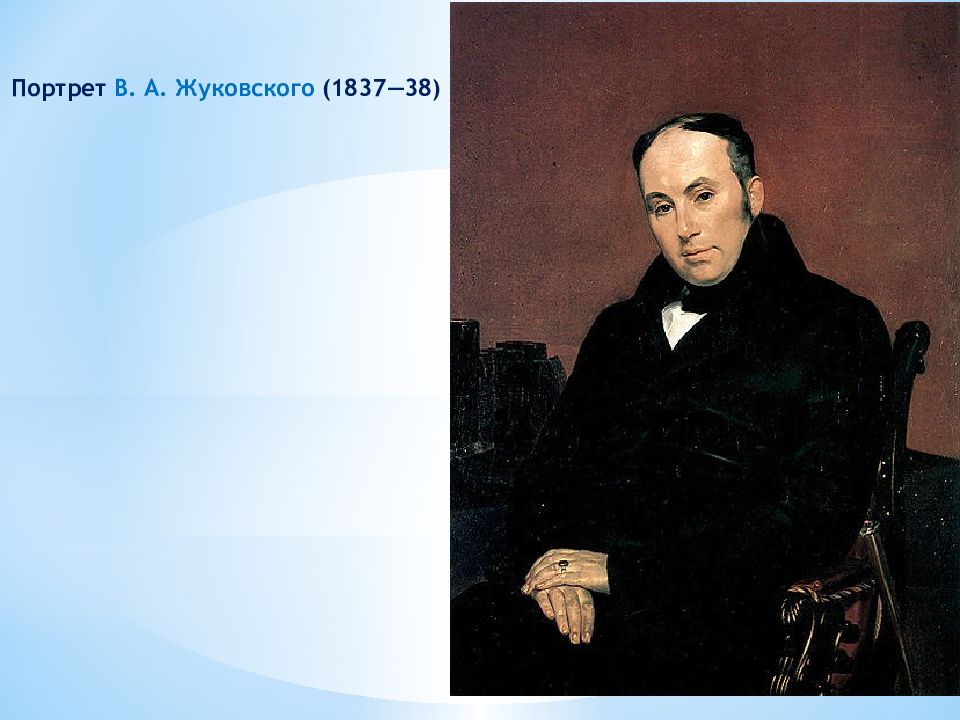

Слайд 53

Портрет автора и баронессы Е. Н. Меллер- Закомельской с девочкой, в лодке. 1833-1835

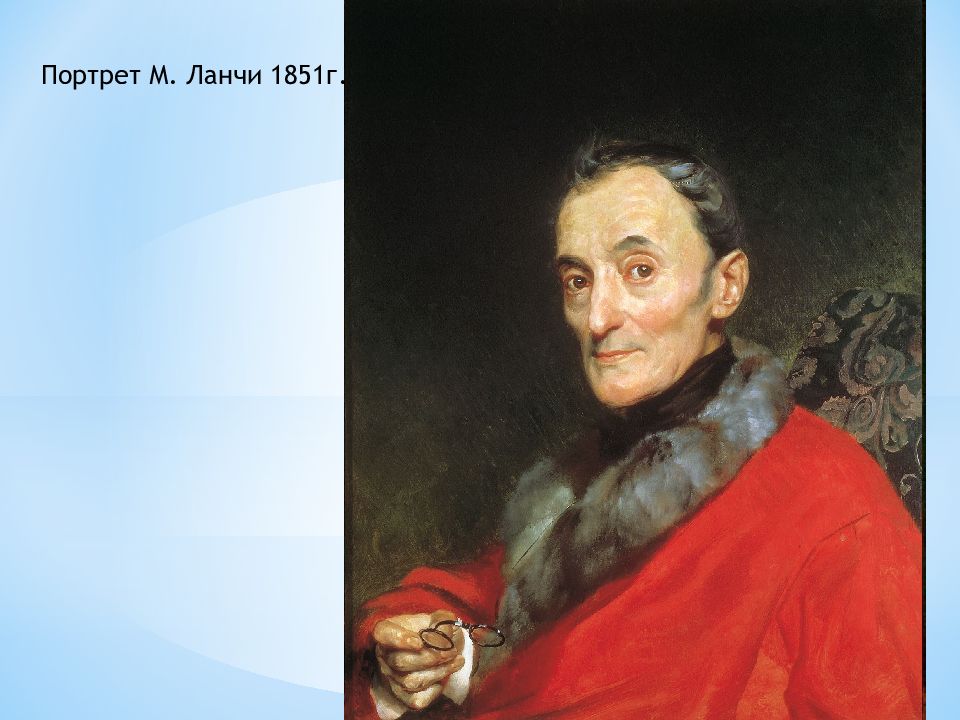

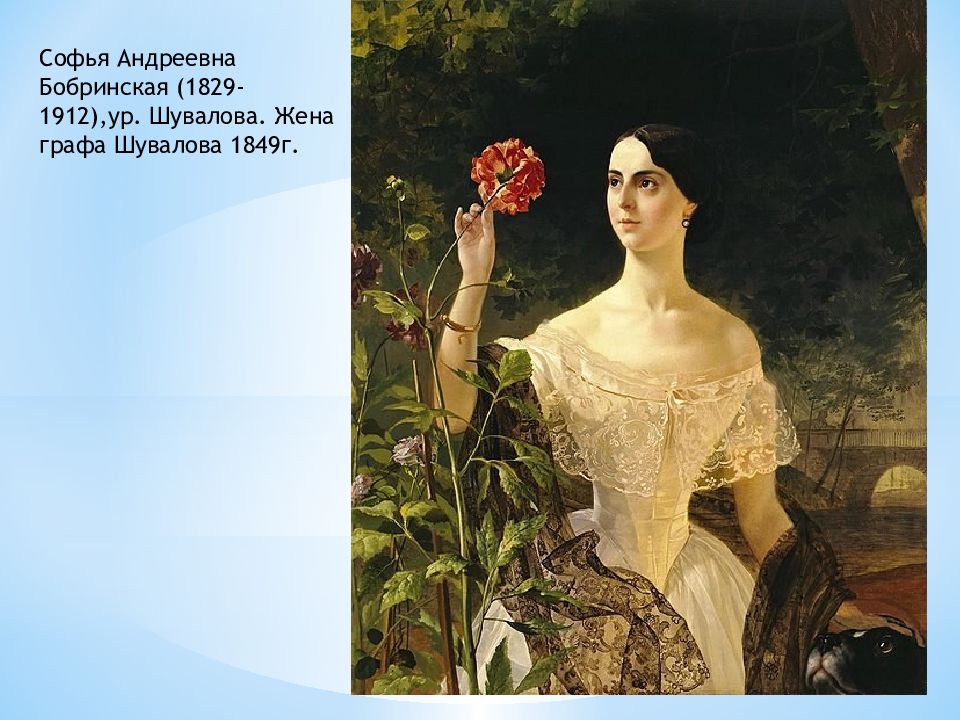

Слайд 57

Софья Андреевна Бобринская (1829-1912),ур. Шувалова. Жена графа Шувалова 1849г.

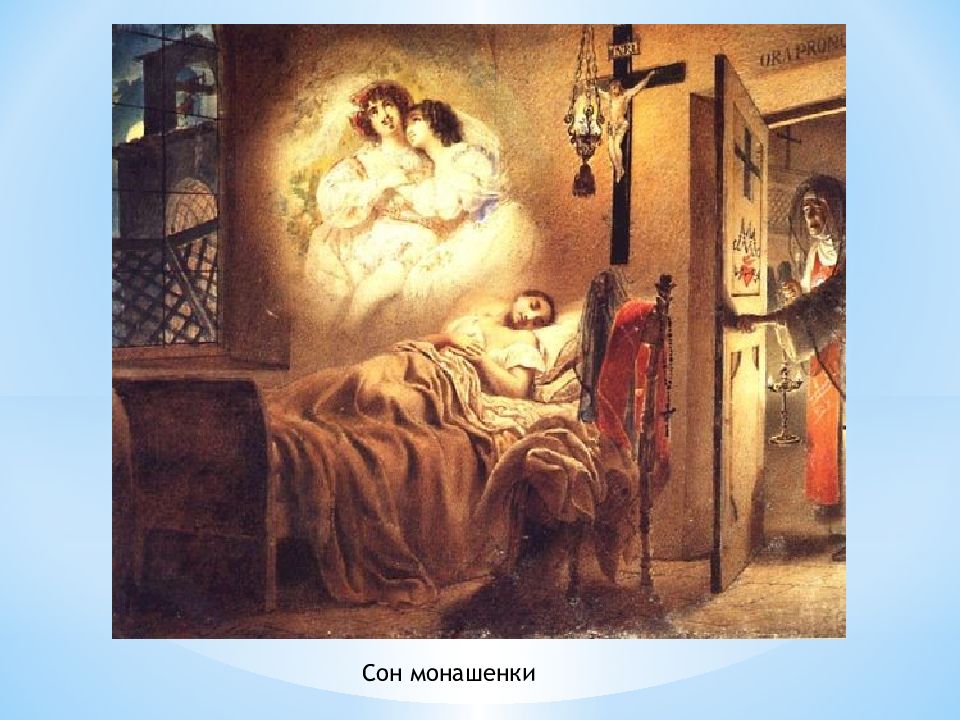

Слайд 58

Последние работы Карла Павловича Брюллова - портреты, композиции на политические и драматические современные темы, пронзительно правдивые сепии цикла "Лаццарони на берегу моря", а также произошедшие изменения в самой манере живописи с полной очевидностью свидетельствуют о том, что художник вступил в новую фазу творчества, что он поднялся на новую ступень познания и мастерства.

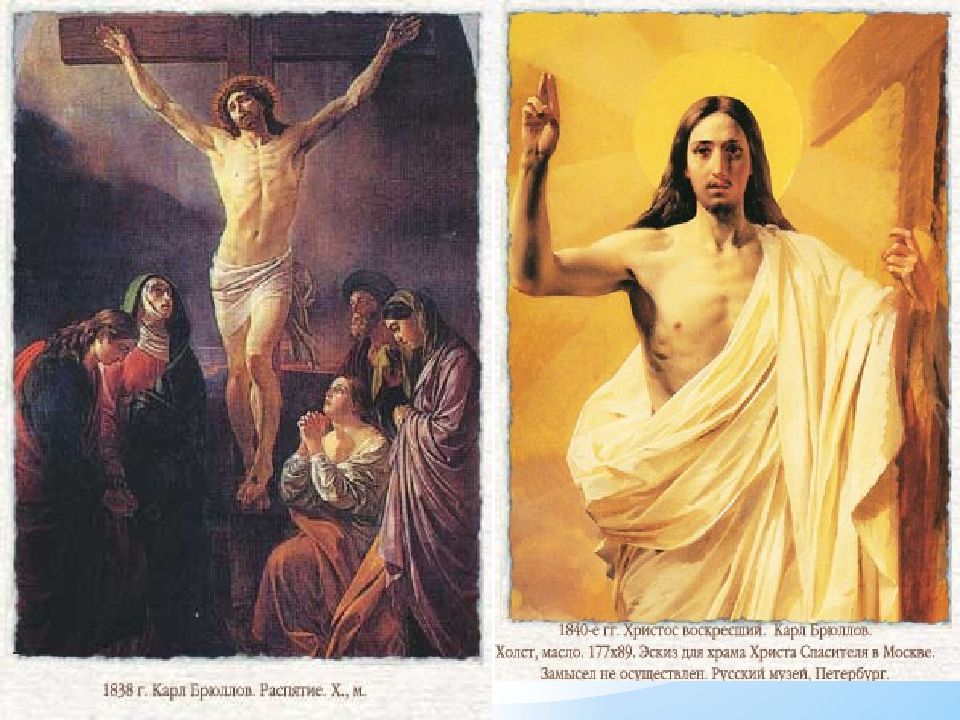

Слайд 66

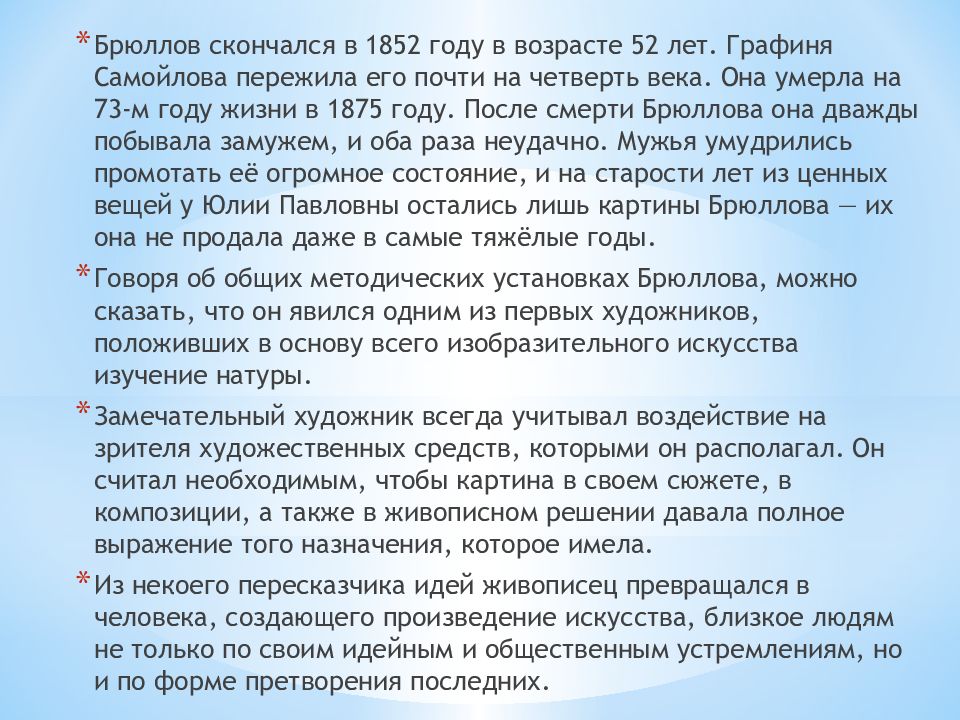

Брюллов скончался в 1852 году в возрасте 52 лет. Графиня Самойлова пережила его почти на четверть века. Она умерла на 73-м году жизни в 1875 году. После смерти Брюллова она дважды побывала замужем, и оба раза неудачно. Мужья умудрились промотать её огромное состояние, и на старости лет из ценных вещей у Юлии Павловны остались лишь картины Брюллова — их она не продала даже в самые тяжёлые годы. Говоря об общих методических установках Брюллова, можно сказать, что он явился одним из первых художников, положивших в основу всего изобразительного искусства изучение натуры. Замечательный художник всегда учитывал воздействие на зрителя художественных средств, которыми он располагал. Он считал необходимым, чтобы картина в своем сюжете, в композиции, а также в живописном решении давала полное выражение того назначения, которое имела. Из некоего пересказчика идей живописец превращался в человека, создающего произведение искусства, близкое людям не только по своим идейным и общественным устремлениям, но и по форме претворения последних.