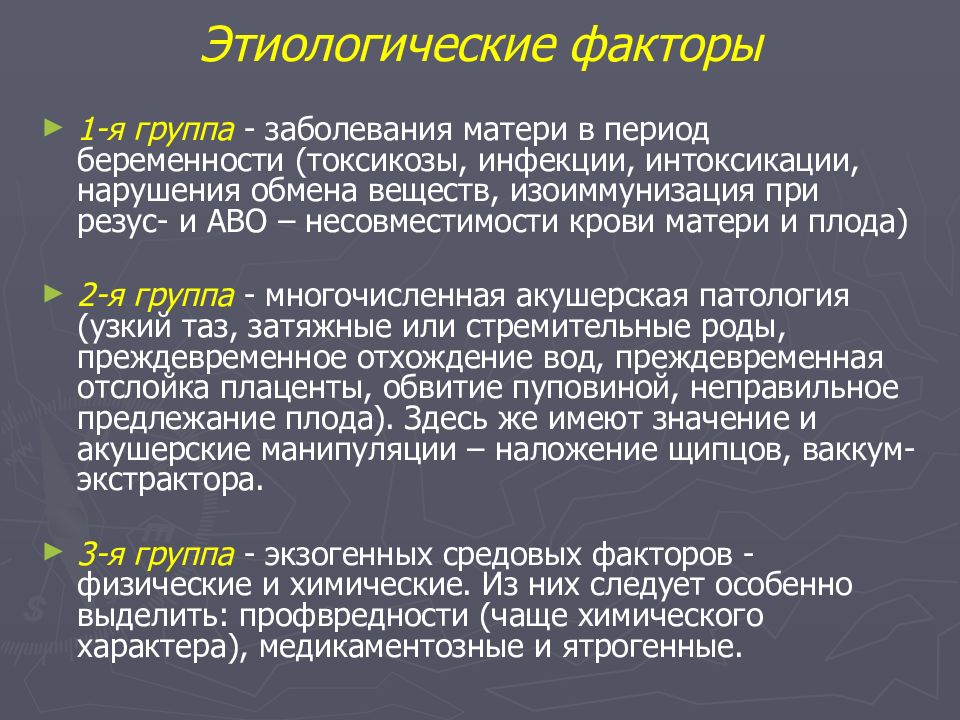

Слайд 3: Этиологические факторы

1-я группа - заболевания матери в период беременности (токсикозы, инфекции, интоксикации, нарушения обмена веществ, изоиммунизация при резус- и АВО – несовместимости крови матери и плода) 2-я группа - многочисленная акушерская патология (узкий таз, затяжные или стремительные роды, преждевременное отхождение вод, преждевременная отслойка плаценты, обвитие пуповиной, неправильное предлежание плода). Здесь же имеют значение и акушерские манипуляции – наложение щипцов, ваккум-экстрактора. 3-я группа - экзогенных средовых факторов - физические и химические. Из них следует особенно выделить: профвредности (чаще химического характера), медикаментозные и ятрогенные.

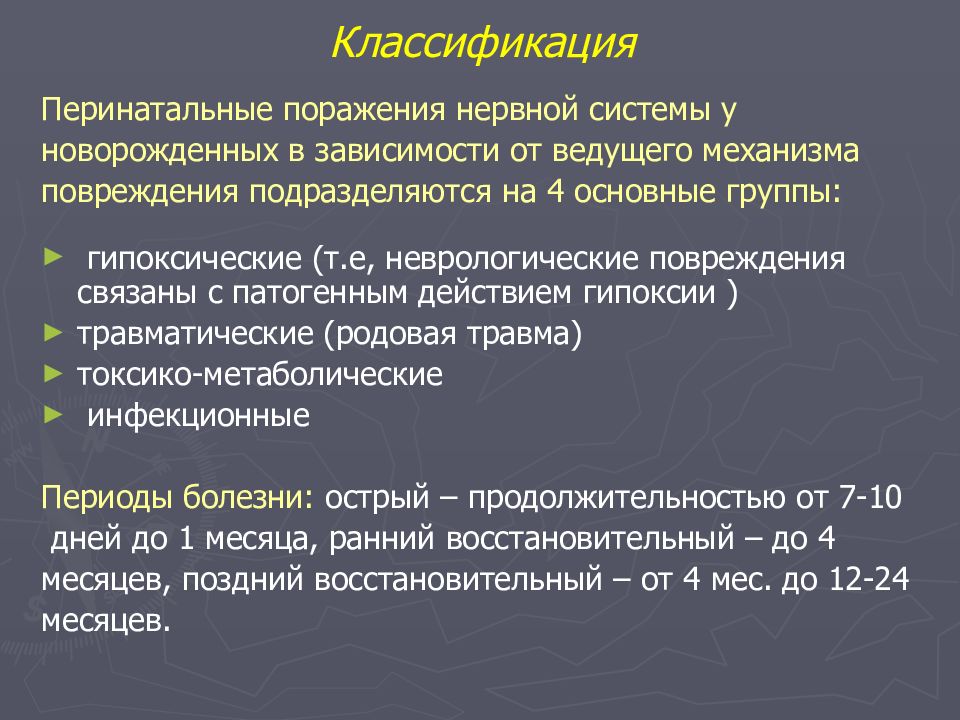

Слайд 4: Классификация

Перинатальные поражения нервной системы у новорожденных в зависимости от ведущего механизма повреждения подразделяются на 4 основные группы: гипоксические (т.е, неврологические повреждения связаны с патогенным действием гипоксии ) травматические (родовая травма) токсико-метаболические инфекционные Периоды болезни: острый – продолжительностью от 7-10 дней до 1 месяца, ранний восстановительный – до 4 месяцев, поздний восстановительный – от 4 мес. до 12-24 месяцев. Классификация

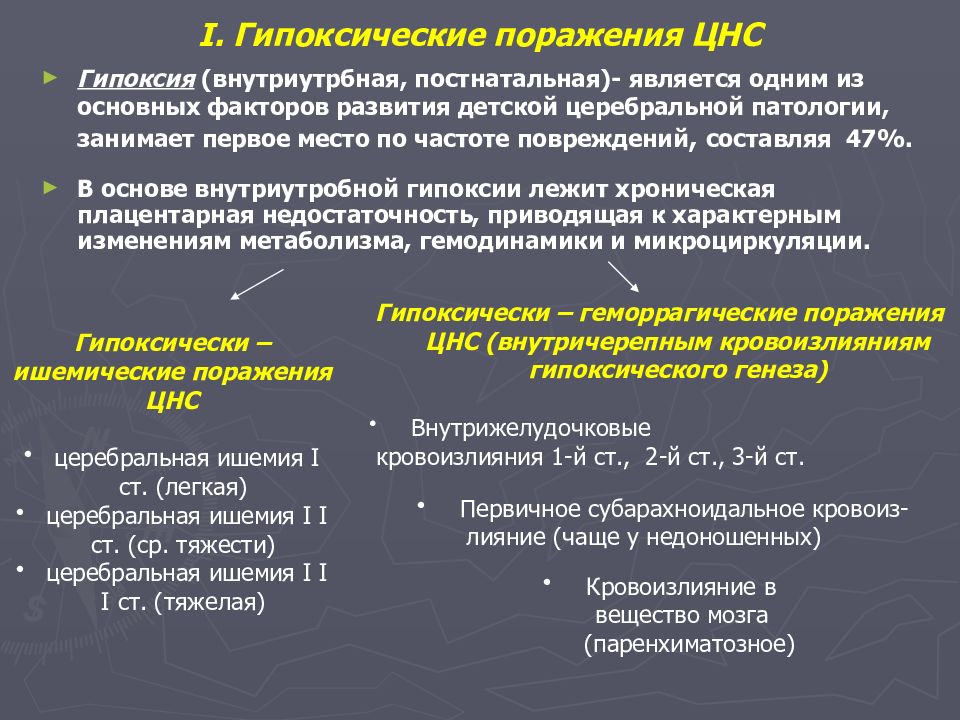

Слайд 5: I. Гипоксические поражения ЦНС

Гипоксия (внутриутрбная, постнатальная)- является одним из основных факторов развития детской церебральной патологии, занимает первое место по частоте повреждений, составляя 47%. В основе внутриутробной гипоксии лежит хроническая плацентарная недостаточность, приводящая к характерным изменениям метаболизма, гемодинамики и микроциркуляции. Гипоксически –ишемические поражения ЦНС церебральная ишемия I ст. (легкая) церебральная ишемия I I ст. (ср. тяжести) церебральная ишемия I I I ст. (тяжелая) Гипоксически – геморрагические поражения ЦНС ( внутричерепным кровоизлияниям гипоксического генеза) Внутрижелудочковые кровоизлияния 1-й ст., 2-й ст., 3-й ст. Первичное субарахноидальное кровоиз- лияние (чаще у недоношенных) Кровоизлияние в вещество мозга (паренхиматозное )

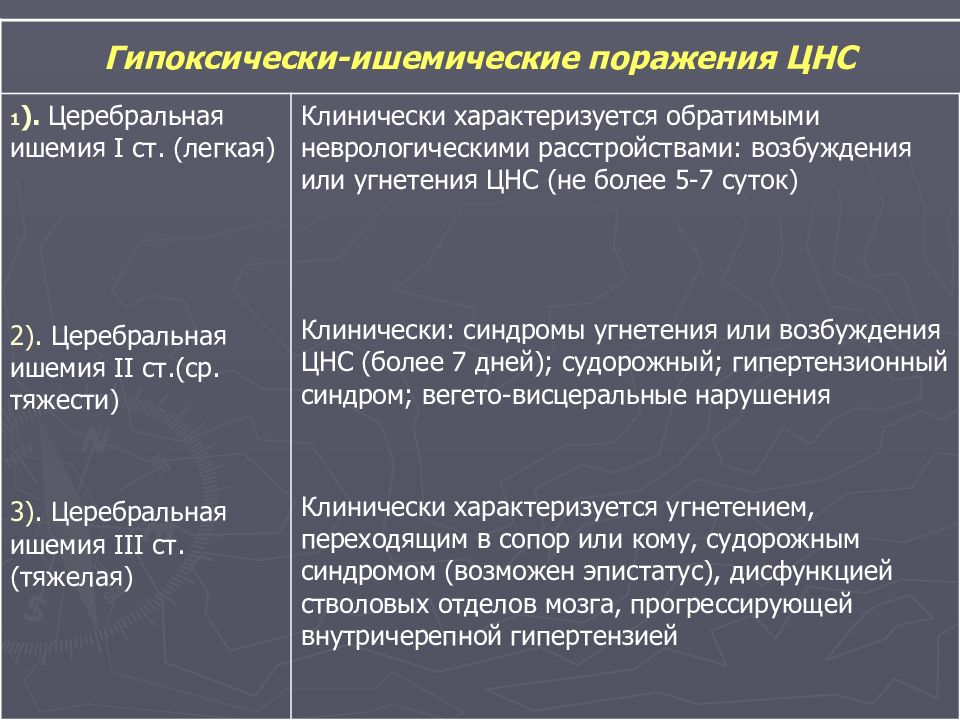

Слайд 6

Гипоксически-ишемические поражения ЦНС 1 ). Церебральная ишемия I ст. (легкая) 2). Церебральная ишемия II ст.(ср. тяжести) 3). Церебральная ишемия III ст. (тяжелая) Клинически характеризуется обратимыми неврологическими расстройствами: возбуждения или угнетения ЦНС (не более 5-7 суток) Клинически: синдромы угнетения или возбуждения ЦНС (более 7 дней); судорожный; гипертензионный синдром; вегето-висцеральные нарушения Клинически характеризуется угнетением, переходящим в сопор или кому, судорожным синдромом (возможен эпистатус), дисфункцией стволовых отделов мозга, прогрессирующей внутричерепной гипертензией

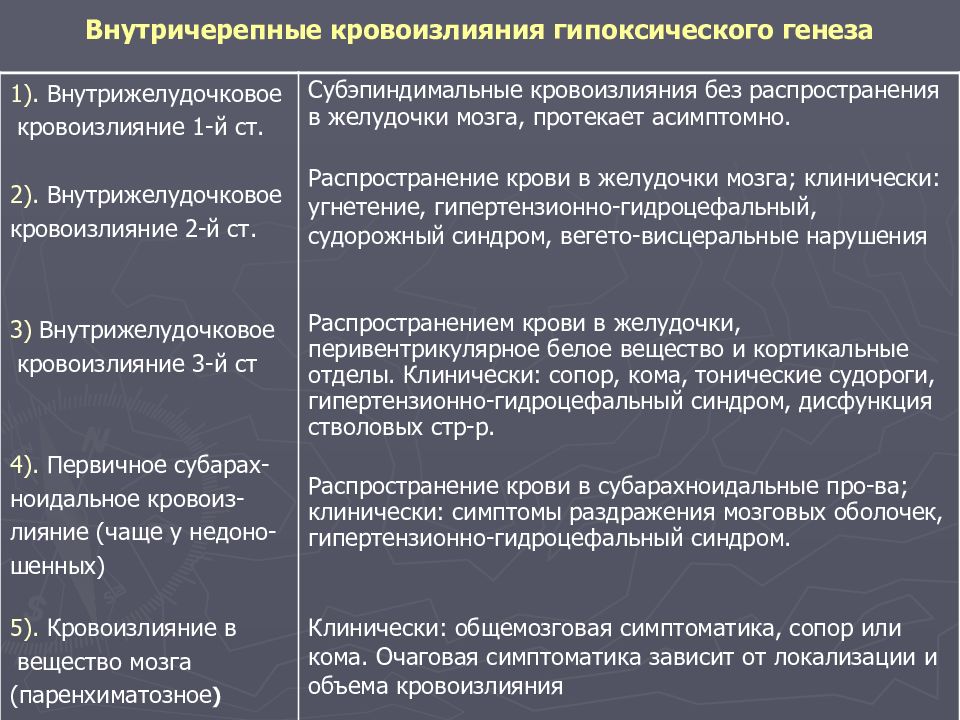

Слайд 7: Внутричерепные кровоизлияния гипоксического генеза

1). Внутрижелудочковое кровоизлияние 1-й ст. 2). Внутрижелудочковое кровоизлияние 2-й ст. 3) Внутрижелудочковое кровоизлияние 3-й ст 4). Первичное субарах- ноидальное кровоиз- лияние (чаще у недоно- шенных) 5). Кровоизлияние в вещество мозга (паренхиматозное ) Субэпиндимальные кровоизлияния без распространения в желудочки мозга, протекает асимптомно. Распространение крови в желудочки мозга; клинически: угнетение, гипертензионно-гидроцефальный, судорожный синдром, вегето-висцеральные нарушения Распространением крови в желудочки, перивентрикулярное белое вещество и кортикальные отделы. Клинически: сопор, кома, тонические судороги, гипертензионно-гидроцефальный синдром, дисфункция стволовых стр-р. Распространение крови в субарахноидальные про-ва; клинически: симптомы раздражения мозговых оболочек, гипертензионно-гидроцефальный синдром. Клинически: общемозговая симптоматика, сопор или кома. Очаговая симптоматика зависит от локализации и объема кровоизлияния

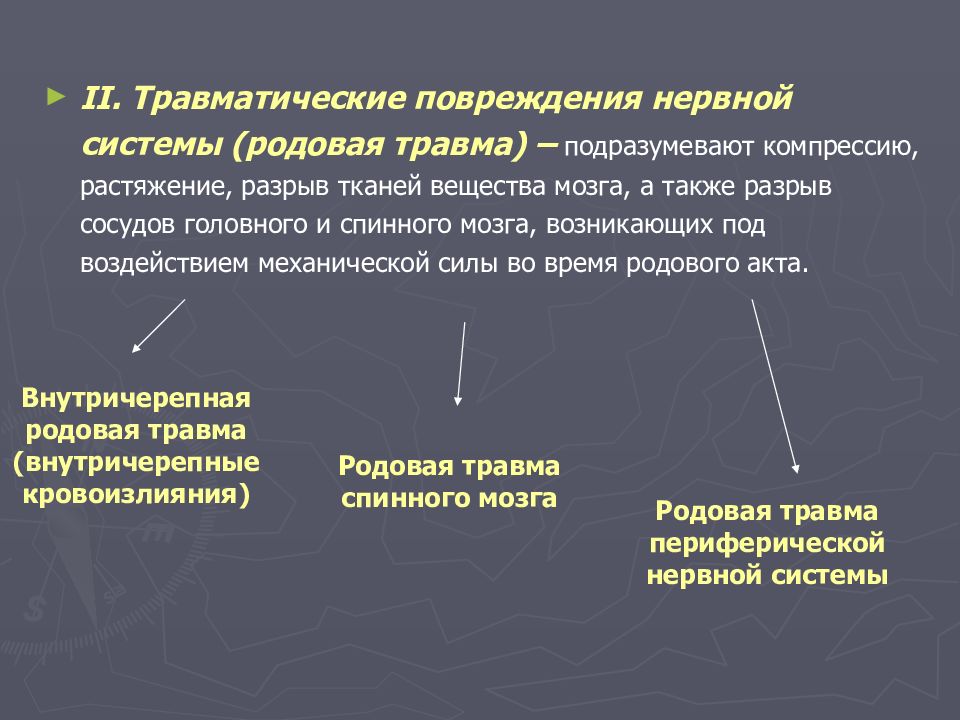

Слайд 8

II. Травматические повреждения нервной системы (родовая травма) – подразумевают компрессию, растяжение, разрыв тканей вещества мозга, а также разрыв сосудов головного и спинного мозга, возникающих под воздействием механической силы во время родового акта. Внутричерепная родовая травма (внутричерепные кровоизлияния) Родовая травма спинного мозга Родовая травма периферической нервной системы

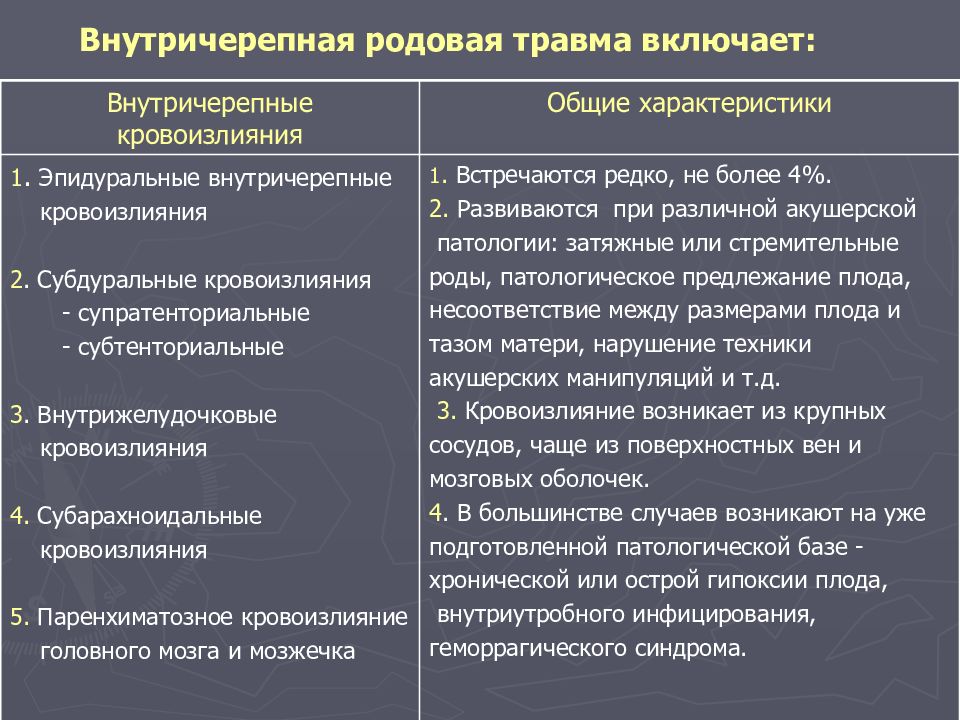

Внутричерепные кровоизлияния Общие характеристики 1. Эпидуральные внутричерепные кровоизлияния 2. Субдуральные кровоизлияния - супратенториальные - субтенториальные 3. Внутрижелудочковые кровоизлияния 4. Субарахноидальные кровоизлияния 5. Паренхиматозное кровоизлияние головного мозга и мозжечка 1. Встречаются редко, не более 4%. 2. Развиваются при различной акушерской патологии: затяжные или стремительные роды, патологическое предлежание плода, несоответствие между размерами плода и тазом матери, нарушение техники акушерских манипуляций и т.д. 3. Кровоизлияние возникает из крупных сосудов, чаще из поверхностных вен и мозговых оболочек. 4. В большинстве случаев возникают на уже подготовленной патологической базе - хронической или острой гипоксии плода, внутриутробного инфицирования, геморрагического синдрома.

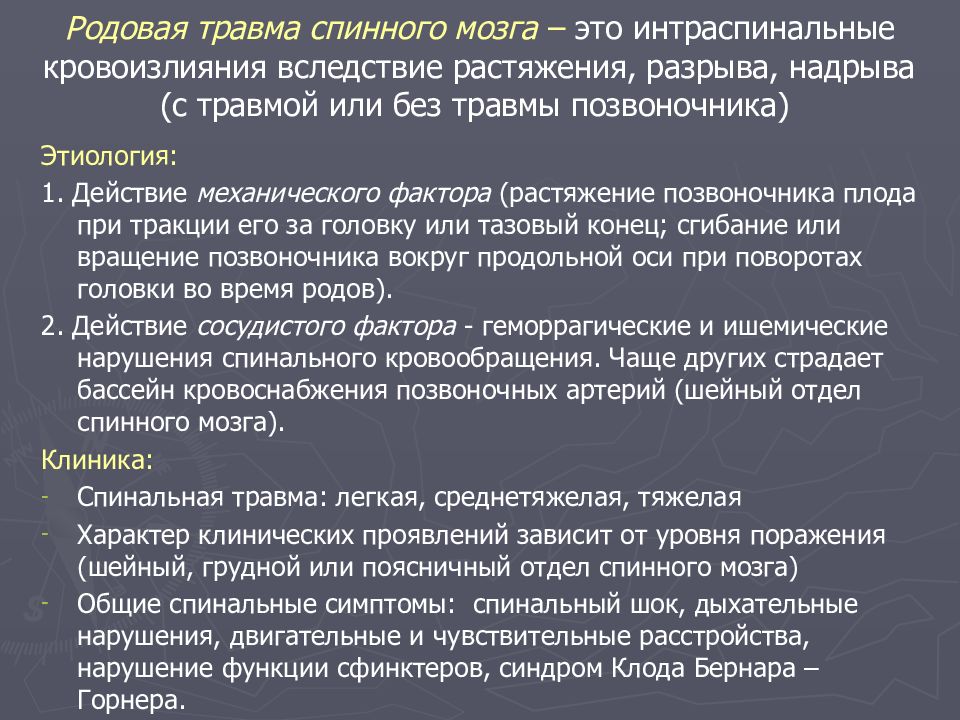

Этиология: 1. Действие механического фактора (растяжение позвоночника плода при тракции его за головку или тазовый конец; сгибание или вращение позвоночника вокруг продольной оси при поворотах головки во время родов). 2. Действие сосудистого фактора - геморрагические и ишемические нарушения спинального кровообращения. Чаще других страдает бассейн кровоснабжения позвоночных артерий (шейный отдел спинного мозга). Клиника: Спинальная травма: легкая, среднетяжелая, тяжелая Характер клинических проявлений зависит от уровня поражения (шейный, грудной или поясничный отдел спинного мозга) Общие спинальные симптомы: спинальный шок, дыхательные нарушения, двигательные и чувствительные расстройства, нарушение функции сфинктеров, синдром Клода Бернара – Горнера.

Слайд 11: Родовая травма периферической нервной системы

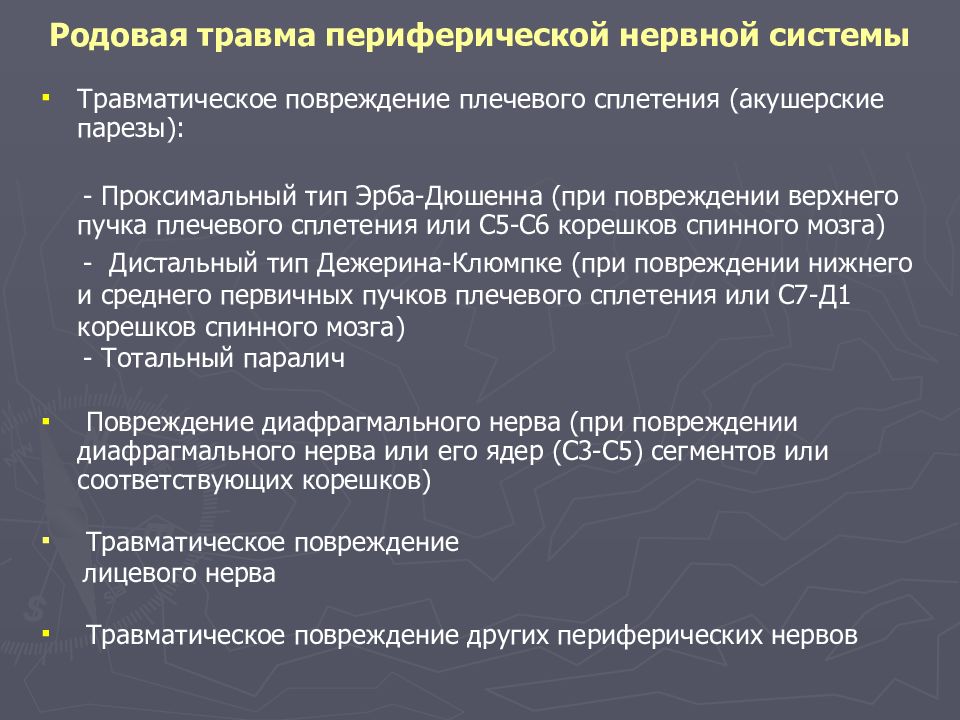

Травматическое повреждение плечевого сплетения (акушерские парезы): - Проксимальный тип Эрба-Дюшенна (при повреждении верхнего пучка плечевого сплетения или С5-С6 корешков спинного мозга) - Дистальный тип Дежерина-Клюмпке (при повреждении нижнего и среднего первичных пучков плечевого сплетения или С7-Д1 корешков спинного мозга) - Тотальный паралич Повреждение диафрагмального нерва (при повреждении диафрагмального нерва или его ядер (С3-С5) сегментов или соответствующих корешков) Травматическое повреждение лицевого нерва Травматическое повреждение других периферических нервов

Слайд 12: Травматическое поражение плечевого сплетения

I. Верхний проксимальный II. Тотальный тип акушерского тип Эрба-Дюшена паралича

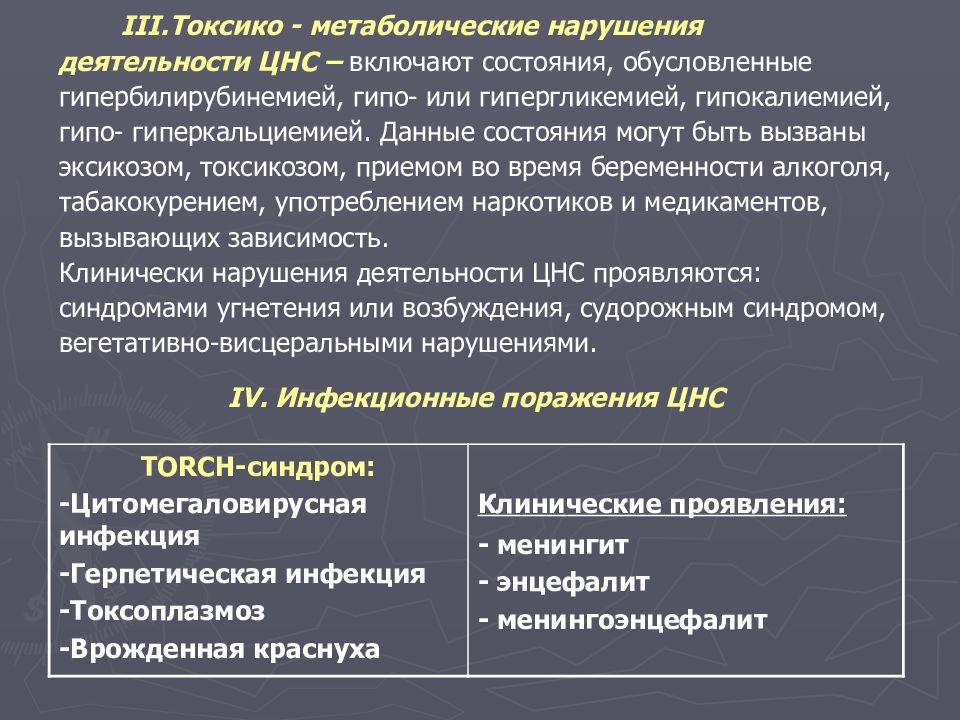

Слайд 13: III. Токсико - метаболические нарушения деятельности ЦНС – включают состояния, обусловленные гипербилирубинемией, гипо- или гипергликемией, гипокалиемией, гипо- гиперкальциемией. Данные состояния могут быть вызваны эксикозом, токсикозом, приемом во время беременности алкоголя, табакокурением, употреблением наркотиков и медикаментов, вызывающих зависимость. Клинически нарушения деятельности ЦНС проявляются: синдромами угнетения или возбуждения, судорожным синдромом, вегетативно-висцеральными нарушениями

IV. Инфекционные поражения ЦНС TORCH -синдром: -Цитомегаловирусная инфекция -Герпетическая инфекция -Токсоплазмоз -Врожденная краснуха Клинические проявления: - менингит - энцефалит - менингоэнцефалит

Слайд 14: Диагностика перинатальных поражений нервной системы

динамическая оценка неврологического статуса; нейросонография (при церебральной ишемии обнаруживаются локальные или диффузные гиперэхогенные очаги в мозговой ткани, при ВЖК гиперэхогенные очаги в желудочках мозга с расширением желудочковой системы, при паренхиматозном кровоизлиянии – наряду с гиперэхогенными образовнаиями, определяется смещение срединных структур мозга); КТ и МРТ (позволяют дифференцировать очаговые ишемические или геморрагические поражения головного мозга); ЛП - исследование цереброспинальной жидкости (информативно при субарахноидальном и внутрижелудочковом кровоизлияниях, когда кровь попадает в ликворные пространства); исследование глазного дна (выявляются отек зрительного нерва, застойные явления, очаги кровоизлияний); при травмах периферической нервной с-мы: ЭНМГ, позволяющая дифференцировать уровень поражения (передне-роговой тип, поражение корешков или периферических нервов), МРТ – позволяет визуализировать область и характер повреждения.

Слайд 15: Восстановительный период перинатальных поражений ЦНС

Клинические синдромы раннего восстановительного периода: синдром гипервозбудимости; синдром двигательных нарушений; вегетативно-висцеральных дисфункций; гипертензионно-гидроцефальный синдром; судорожный синдром. В позднем восстановительном периоде добавляются: синдром задержки психомоторного развития; детский церебральный паралич. К отдаленным последствиям повреждения мозга в перинатальном периоде относят минимальную мозговую дисфункцию, кроме того, нередко формируются астенический, астено-невротический синдромы, синдром вегетативной дистонии.

Слайд 16: Клиническая характеристика основных неврологических синдромов

Синдром гипервозбудимости - характеризуется повышенной возбудимостью, двигательным беспокойством ребенка, беспричинным криком, нарушением сна, взрагиваниями, тремором подбородка и конечностей, оживлением врожденных рефлексов с быстрым истощением. Синдром двигательных нарушений – определяется формированием центральных или периферических моно-, геми-, пара-, тетрапарезов, гиперкинезов, атаксии. Проявляется снижением двигательной активности, мышечной слабостью, изменениями мышечного тонуса – гипо- или гипертонией, гипо- или гиперрефлексией, задержкой моторного развития и координации. Врожденные рефлексы могут быть угнетены или отсутствовать, кроме того, задерживаются сроки их обратного развития. Синдром вегето-висцеральных дисфункций – может проявляться приступами цианоза, побледнением, покраснением, мраморностью кожных покровов, расстройством ритма и частоты дыхания и сердечной деятельности, частыми срыгиваниями, рвотой, неустойчивым стулом.

Слайд 17: Клиническая характеристика основных неврологических синдромов

Гипертензионно-гидроцефальный синдром – характеризуется увеличением размеров головы, расхождением швов и напряжением большого родничка, выражен сосудистый рисунок на висках и в области лба, дети беспокойны, особенно в ночное время, характерны повторные срыгивания, выявляются симптом Грефе, поза с запрокидыванием головы, диффузная мышечная гипотония, задержка психомоторного развития. Судорожный синдром у детей характеризуется полиморфизмом эпилептических припадков – это могут быть генерализованные тонико-клоническими приступами с утратой сознания, абсансы в виде кратковременного замирания, миоклонические приступы - проявляющиеся ритмичным качанием головой, кивками, вздрагиваниями; могут отмечаться оперкулярные феномены (чмоканье, высовывания языка, имитация сосания, жевания). Т.е. могут встречаться как генерализованные, так и парциальные припадки, симптоматика которых зависит от локализации эпилептогенного очага. Задержка психомоторного развития проявляется задержкой угасания безусловных рефлексов, нарушением формирования корковых функций. У ребенка отмечается отсутствие интереса к игрушкам, к окружающим, бедность эмоций, нарушение формирования моторных навыков, речи, игровой деятельности.

Слайд 18: Гипертензионно-гидроцефальный синдром

I. Внешний вид больного II. Симптом Грефе

Слайд 19: Диагностика в восстановительном периоде

НСГ (возможна визуализация порэнцефалических кист, пороков развития, расширение желудочковой системы мозга, и других резидуально-органических признаков поражения головного мозга); КТ и МРТ также позволяют визуализировать имеющиеся нарушения; При судорожном синдроме на ЭЭГ выявляются признаки судорожной активности, ЭЭГ-изменения зависят от характера припадка; В случае гипертензионно-гидроцефального синдрома при офтальмоскопии могут выявляться признаки застойных явлений на глазном дне, на рентгенограммах черепа – расширение диплоических вен, остеопороз спинки турецкого седла, усиление рисунка пальцевых вдавлений.

Слайд 20: Принципы лечения острого периода

Тактика лечения острого периода направлена на фазу обратимых нарушений прервать явления апоптоза минимизировать очаг повреждения. При гипоксически- ишемических поражениях назначаются нейропротекторы, антиоксиданты, вазоактивные средства, направленные на коррекцию метаболических нарушений и активизацию репаративных процессов головного мозга. Наряду с этим проводится восстановление наиболее уязвимых систем (легкие, сердце, почки), обеспечивающих оптимальные условия функционирования нервной системы новорожденного. В случае внутричерепной родовой травмы назначаются препараты, укрепляющие сосудистую стенку и повышающие свертываемость крови, проводится дегидратационная терапия, при наличии судорожного синдрома используют антиконвульсанты, при внутричерепных гематомах неотложное хирургическое лечение показано в случае крупных размеров гематом и быстром нарастании неврологических нарушений.

Слайд 21: Лечение

В восстановительном периоде назначается терапия, направленная на восстановление обмена нервной клетки: ноотропные метаболические препараты (пирацетам, когитум, ноотропил, пантогам, кортексин, фенибут, церебролизин); активаторы мозгового кровотока (кавинтон, инстенон, сермион, ницерголин, актовегин); препараты, влияющие на тканевой обмен: глицин, глютаминовая кислота, используют витамины группы В; в лечении гипертензионно-гидроцефального синдрома:диакарб, совместно с препрепаратами калия (аспаркам, пантогам), микстуру с цитралью, раствор глицерина; при выраженной мышечной гипотонии одновременно назначают дибазол, вит. В1; в случае повышенного мышечного тонуса: миорелаксанты - мидокалм или сирдалуд; в качестве седативных средств – валериана, пустырник, микстура Павлова; при наличии симптоматической эпилепсии – антиконвульсанты; курсы массажа, лечебной гимнастики, физиотерапевтические методы лечения, ортопедическая и логопедическая коррекция; лечение проводится чередующимися месячными курсами с интервалом 1,5 – 2 месяца на протяжении всего периода.

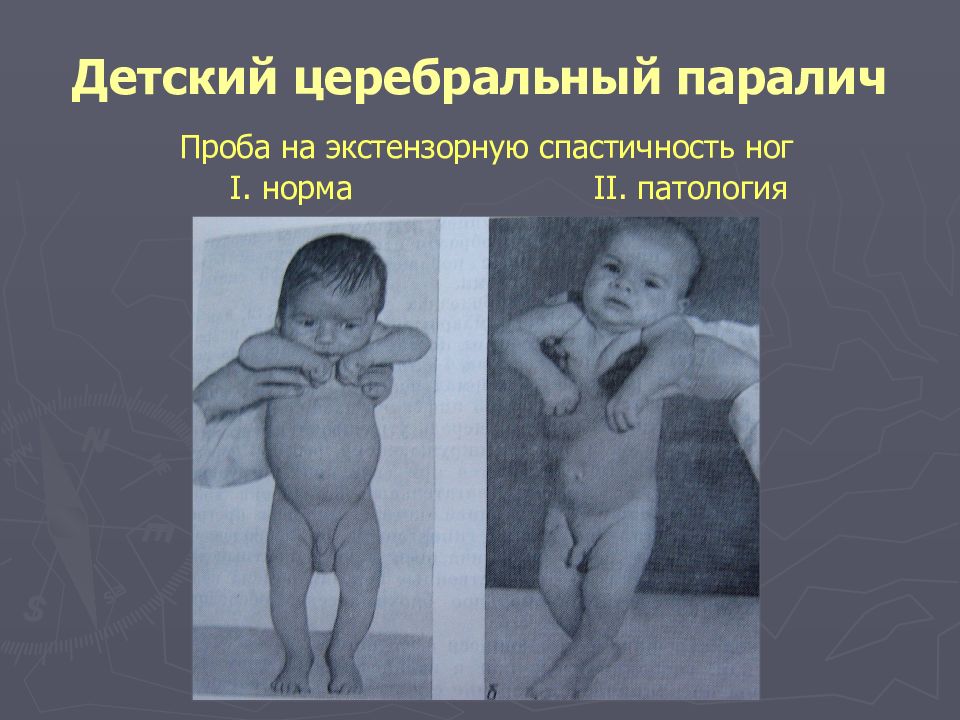

Слайд 22: Детский церебральный паралич

ДЦП – это группа полиэтиологических симптомокомплексов, которые возникают в результате недоразвития или повреждения головного мозга в пренатальном, интранатальном и раннем постнатальном периоде. Очень важно отметить, ДЦП относится к непрогрессирующим резидуальным заболеваниям, при котором нарушения двигательного развития нередко сочетаются с эпилепсией, умственной отсталостью, когнитивными расстройствами, микроцефалией, гиперкинезами. Распространенность ДЦП - 2 на 1000 детей, преобладают мальчики - 1,9:1.

Слайд 23: Этиология

1-е место серди причин, занимает хроническая внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах формирование псевдокист, истинной порэнцефалии и др. дефектов мозгового вещества. Дисгенезии мозга (пороки развития мозга) - агирия, микрогирия, истончение, неправильное распределение слоев коры, гетеротопия. Родовая травма, вызывая кровоизлияние в оболочки и вещество мозга, размозжение и некроз мозгового вещества, способствует нарушениям дальнейшего развития мозга. Установлено большое значение инфекционных, особенно вирусных заболеваний матери в первые месяцы беременности.

Слайд 24: Детский церебральный паралич

Классификация I. Формы ДЦП: 1). Спастическая диплегия 2). Спастическая гемиплегия 3). Двойная гемиплегия 4). Атонически-астатическая форма 5). Гиперкинетическая форма II. Стадии заболевания: а). Ранняя стадия (до 4 месяцев) б). Начальная хронически-резидуальная стадия (с 5 мес. до 3-4 лет) в). Поздняя (конечная) резидуальная стадия (после 3 лет).

Слайд 25: Клиническая картина

Спастическая диплегия – при этой форме наблюдается спастический тетрапарез, но руки поражены в меньшей степени и в дальнейшем движения в руках несколько восстанавливаются. При всех вариантах синдрома резко повышен тонус мышц нижних конечностей. Вследствие этого ноги разогнуты и приведены одна к другой, иногда перекрещены. Сухожильные и периостальные рефлексы на ногах и руках высокие, вызываются клонусы стоп, патологические рефлексы. Весьма характерно сочетание параличей с синкинезиями и гиперкинезами. Часто сопутствуют микроцефалия, гидроцефалия, позднее развитие и нарушение речи, симптоматическая эпилепсия. Спастическая гемиплегия – обычно развивается при поражении двигательной области коры и представляет собой гемипарез или паралич. При данной форме больше страдает рука (особенно ее дистальные отделы), чем нога. Тонус мышц повышен в руке больше в сгибателях, а в ноге – больше в разгибателях. Формируется поза Вернике- Манна. На стороне поражения повышены сухожильные и периостальные рефлексы, отмечаются клонусы стоп и надколенника, определяются патологические рефлексы. У многих отмечается поражение 7 и 12 пар ЧМН на соответствующей стороне. Возникающая примерно у половины больных эпилепсия протекает по типу больших или моторных джексоновских припадков, которые начинаются с определенных мышечных групп пораженной стороны.

Слайд 28

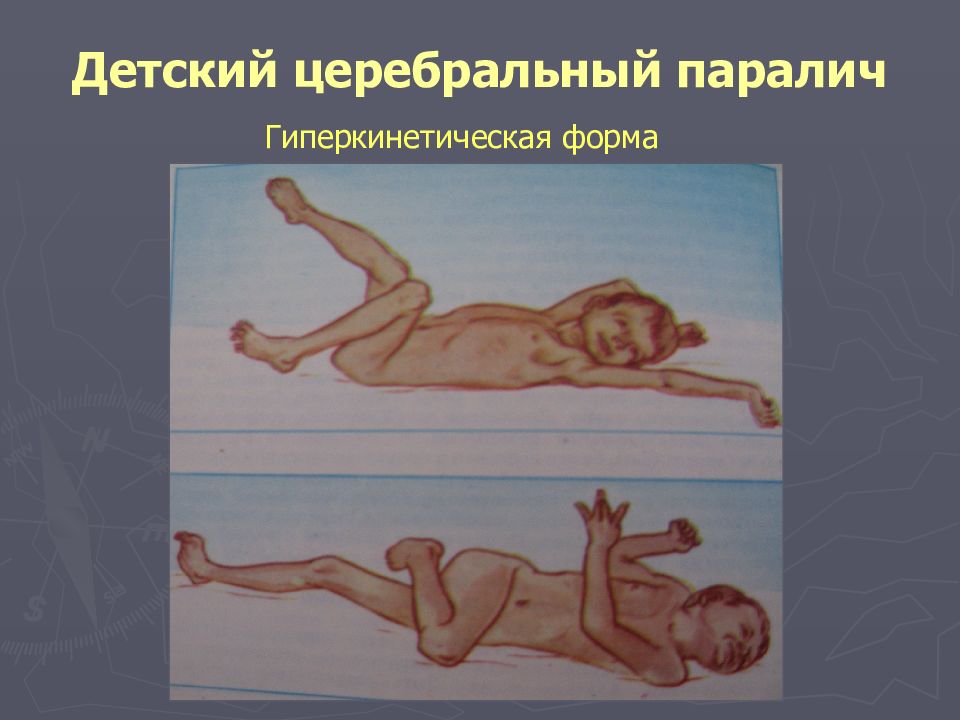

Двойная гемиплегия – форма при которой двигательные расстройства проявляются поражением рук и ног – тетраплегия. Характерны преобладающее поражение рук, большая выраженность гиперкинезов и синкинезий, выраженная патология психического и речевого развития, эпилептические припадки. Это самая тяжелая форма ДЦП, дети практически обездвижены, развиваются грубые контрактуры во многих суставах. Атонически-астатическая форма – типичны мышечная гипотония (вплоть до атонии) уже с периода новорожденности, мышечная слабость, сухожильные рефлексы значительно снижены или отсутствуют. Ребенок не способен длительно удерживать позу, значительно снижена спонтанная двигательная активность, нарушена зрительно-моторная координация. Двигательное и психоречевое развитие задержано. Гиперкинетическая форма – характеризуется непроизвольными движениями и нарушениями мышечного тонуса дистонического характера. Гиперкинезы появляются в 6-8 мес., хорошо выражены после 2 лет жизни. Могут наблюдаться хорея, атетоз, торсионная дистония. Гиперкинезы уменьшаются в состоянии физического и психического покоя, исчезают во сне и усиливаются при эмоциональном напряжении. Произвольные движения таких больных неловкие, порывистые, что обусловлено наличием гиперкинезов. Характерно нарушение речи – гиперкинетическая дизартрия. Эпилепсия встречается в 20% случаев. Интеллект чаще сохранен.

Слайд 31: Диагностика и лечение ДЦП

Диф. диагноз следует проводить с прогрессирующими неврологическими заболеваниями, особенно с наследственно-дегенеративными (болезнь Штрюмпеля, Вильсона –Коновалова), нервно-мышечными заболеваниями (спинальная амиотрофия Верднига –Гофмана). Основной принцип дифференцирования – это статический, непрогрессирующий характер ДЦП. В восстановлении двигательных функций основное значение имеют лечебная физкультура, массаж, физиолечение (чередование курсов парафина и грязелечения, лечебные ванны). Ортопедическая помощь – консервативная и хирургическая, позволяет придать парализованным конечностям правильное положение, помогает предупредить деформации и контрактуры. В комплексной медикаментозной терапии используются ноотропные препараты, препараты, улучшающие мозговое кровообращение, аминокислоты, биогенные стимуляторы, по показаниям миорелаксанты, дегидратационная терапия, витамины группы В. При наличии эпилепсии ноотропные пр-ты, биогенные стимуляторы могут провоцировать эпиприпадки (исключение составляют пантогам и кортексин). Необходимо раннее проведение логопедической коррекции.

Слайд 32: Минимальная мозговая дисфункция

ММД рассматривают как отдаленное последствие перинатального поражения нервной системы При ММД наблюдается задержка темпов развития интегративных функций, таких как речь, внимание, память, восприятие и другие формы высшей психической деятельности. По общему интеллектуальному развитию дети с ММД находятся на уровне нормы, но при этом испытывают значительные трудности в школьном обучении и социальной адаптации. Наиболее распространенным вариантом ММД является синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

Слайд 33: Клиническая картина ММД

В раннем возрасте у детей с ММД обнаруживается синдром гипервозбудимости. В дальнейшем некоторое отставание в психоречевом и двигательном развитии. К 3-м годам обращают на себя внимание моторная неловкость, повышенная утомляемость, отвлекаемость, двигательная гиперактивность, упрямство, негативизм, задержка формирования навыков опрятности – энурез, энкопрез. Нарастание симптомов ММД как правило совпадает с посещением детского сада (3-4 года) или школы (6-7 лет), что по-видимому связано с неспособностью нервной системы справляться с возросшими психическими и физическими нагрузками. У школьников на первый план выступают трудности в обучении и нарушения поведения. Нередко у них наблюдаются различные страхи, тики, тревожность, вспыльчивость, агрессивное поведение, трудности во взаимоотношении в семье и школе, появляется тяга к токсикомании и наркомании. Неврологическое исследование выявляет рассеянную очаговую микросимптоматику (элементы статической и динамической атаксии, дисдиадохокинез, недостаточность мелкой моторики, наличие синкинезий).

Слайд 34: Диагностика

Из дополнительных методов обследования: ЭЭГ у детей с ММД выявляет нарушения корковой ритмики, по степени выраженности от легких до умеренных, что свидетельствует о некоторой незрелости процессов корковой регуляции. При обследовании детей с данной патологией важное место занимает нейропсихологическое исследование, позволяющее оценить такие высшие психические функции как речь, письмо, чтение, функции памяти и внимания. (корректурная проба, тест Лурия и др.)

Слайд 35: Лечение

Коррекция вышеописанных расстройств в первую очередь предполагает систематические занятия с нейропсихологом. Из медикаментозных пр-в рекомендуют использовать – церебролизин, инстенон, повторными курсами. Активно стали применяться пептидные биорегуляторы, в частности – кортексин. В комплексе с витаминами группы В, вазоактивными препаратами, седативными средствами, транквилизаторами, физиотерапией и массажем.