Первый слайд презентации: Эндокринология

Слайд 2: Наружный осмотр

Для функционирования желез внутренней секреции важное значение имеет habitus пациента (от лат. внешность, наружный вид). Представление о габитусе получают в основном по визуальной оценке следующих признаков. 1. Особенности телосложения — рост, поперечные размеры, пропорциональность отдельных частей тела обследуемого, степень развития мышечной и жировой ткани. 2. Физическое состояние, в том числе особенности осанки и походки. 3. Возраст обследуемого, соотношение между его фактическим возрастом и предполагаемым из данных осмотра 4. Цвет и состояние кожных покровов. 5. Особенности в выражении лица и взгляда.

Слайд 3: Наружный осмотр

У практически здоровых людей с нормально функционирующей эндокринной системой антропометрические показатели соответствуют конституциональному типу телосложения. Формы отдельных частей скелета, туловища, конечностей, черепа, а также черты лицам пропорциональные. О телосложении пациента у врача складывается впечатление уже при беглой оценке его роста (высокий, средний, низкий), состояния упитанности (полный, умеренного веса, худощавый), строения скелета (правильное, с теми или иными дефектами). Эти данные имеют ориентировочный характер, так как при дальнейшем исследовании они уточняются соответствующими измерениями.

Слайд 4: Наружный осмотр

Кожные покровы обычно телесной бледно-розовой окраски, умеренно влажные и теплые. Иногда кожа бывает лишена своего нормального пигмента. Полное отсутствие пигмента кожи — альбинизм — явление редкое и представляет собой аномалию, передающуюся по наследству. Чаще наблюдается потеря пигмента на ограниченных участках кожи в виде белых пятен ( vitiligo ) или мелких пятнышек ( leucodermie ). В зависимости от расовой принадлежности кожа может быть окрашена в черный, коричневый или желтый цвет. У беременных женщин наблюдается темнокоричневая пигментация околососковых кружков и белой линии живота.

Слайд 5: Наружный осмотр

Расположение и развитие волосяного покрова у мужчин и женщин имеет характерные особенности. У здоровых женщин отсутствуют волосы на лице и груди. На туловище отмечается слабое развитие волос. На лобке рост волос ограничивается сверху по горизонтальной линии, в то время как у мужчин волосы растут до пупка. При внешнем осмотре следует обращать внимание на форму глазных яблок, величину зрачков, их реакцию, блеск глаз и т.п. У здоровых людей отсутствуют глазные симптомы гиперфункции щитовидной железы.

Слайд 6: Наружный осмотр

Из эндокринных желез наиболее доступна осмотру и пальпации щитовидная железа. Осмотр щитовидной железы дает ориентировочное представление о ее размерах и о симметричном или несимметричном увеличении ее различных отделов. Необходимо обращать внимание на характер дыхания. При наличии сдавления трахеи доброкачественной или злокачественной опухолью щитовидной железы дыхание может носить характер стридора.

Слайд 7: Пальпация

После ориентировочной пальпации щитовидной железы проводят ее специальное пальпаторное исследование. Четыре согнутых пальца обеих рук врача заводятся глубоко за задние края грудинно-ключично-сосковой мышцы, а большой палец — за передние края этих мышц. После проведенной пальпации пациенту предлагается сделать несколько глотательных движений, во время которых щитовидная железа вместе с гортанью двигается и перемещается между пальцами врача. В это время можно определить те небольшие изменения в размерах щитовидной железы, которые не улавливаются при обычной пальпации.

Слайд 8: Пальпация щитовидной железы

При пальпации необходимо обратить внимание на размеры и консистенцию щитовидной железы, диффузный или узловой характер увеличения, подвижность при глотании и механическом смещении, наличие или отсутствие пульсации, болезненность. Надавливанием на щитовидный хрящ с одной стороны удается сместить противоположную долю щитовидной железы и облегчить ее пальпацию. Пальпация перешейка производится путем скользящих движений в вертикальном направлении над рукояткой грудины.

Слайд 10: Кожные проявления

Зуд (сахарный диабет, гипертиреоз) Гирсутизм (гиперкортицизм, патология яичников, акромегалия) Выпадение волос (зоб Хашимото) Гипергидроз (гипертиреоз, феохромоцитома) Гиперпигментация (гипокортицизм)

Слайд 11: Неврологические проявления

Головные боли (опухоли гипофиза, феохромоцитома); Психоз (гиперкотицизм, гипер – и гипотиреоз); Повышенная нервная возбудимость (тиреотоксикоз, феохромоцитома); Утомляемость (гиперкортицизм, гипогликемия); Тетания (гипокальциемия); Кома (сахарный диабет)

Слайд 12

Глазные изменения Экзофтальм (гипертиреоз, синдром Кушинга) Диплопия (гипертиреоз, сахарный диабет); Периорбитальный отек (гипотиреоз) Поражения мочевыделительной системы Камни в почках (синдром Кушинга, гиперпаратиреоз); Полиурия и полидипсия (сахарный и несахарный диабет, гиперальдостеронизм)

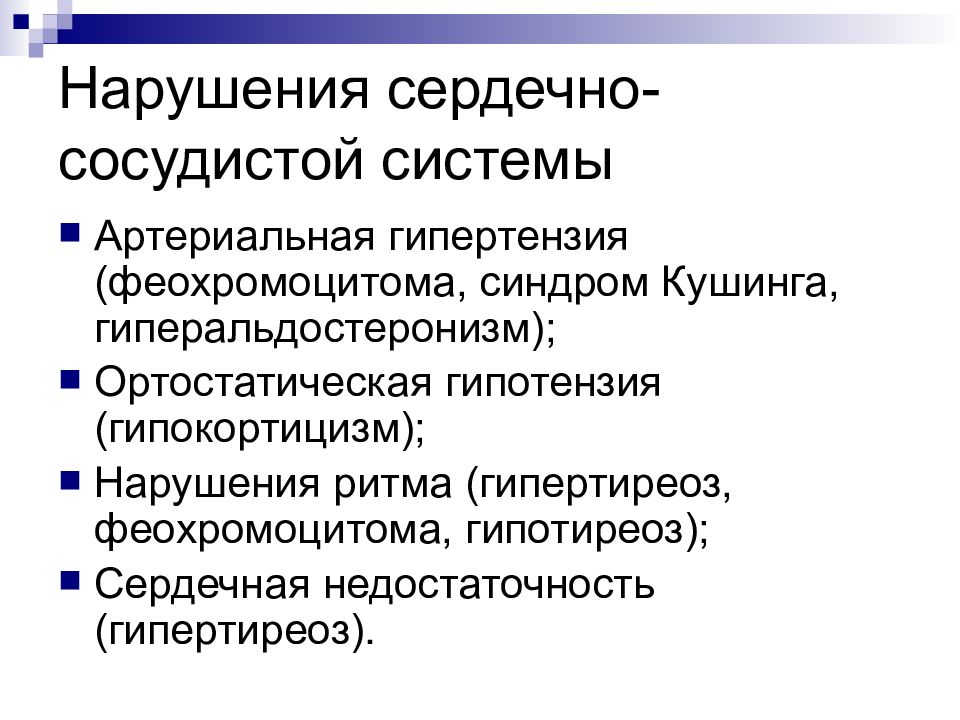

Слайд 13: Нарушения сердечно-сосудистой системы

Артериальная гипертензия (феохромоцитома, синдром Кушинга, гиперальдостеронизм); Ортостатическая гипотензия (гипокортицизм); Нарушения ритма (гипертиреоз, феохромоцитома, гипотиреоз); Сердечная недостаточность (гипертиреоз).

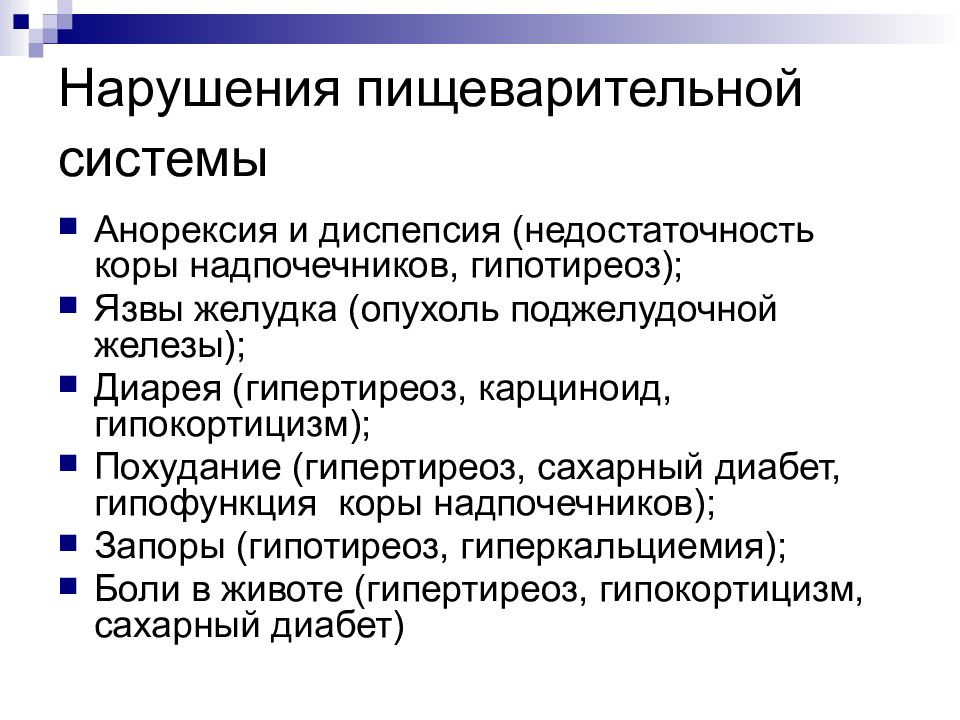

Слайд 14: Нарушения пищеварительной системы

Анорексия и диспепсия (недостаточность коры надпочечников, гипотиреоз); Язвы желудка (опухоль поджелудочной железы); Диарея (гипертиреоз, карциноид, гипокортицизм); Похудание (гипертиреоз, сахарный диабет, гипофункция коры надпочечников); Запоры (гипотиреоз, гиперкальциемия); Боли в животе (гипертиреоз, гипокортицизм, сахарный диабет)

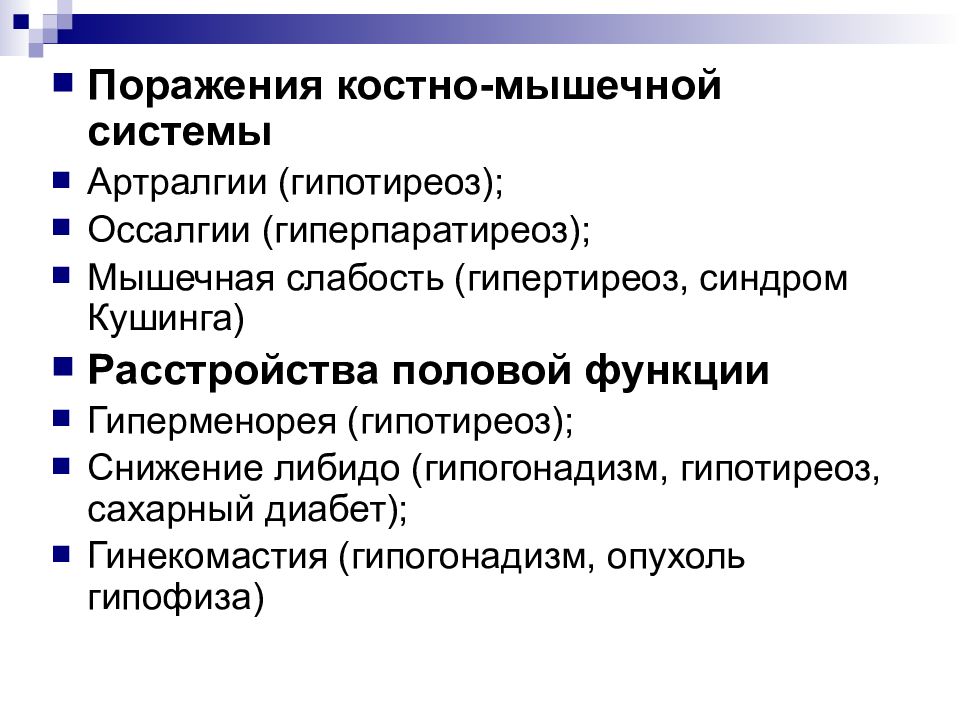

Слайд 15

Поражения костно-мышечной системы Артралгии (гипотиреоз); Оссалгии (гиперпаратиреоз); Мышечная слабость (гипертиреоз, синдром Кушинга) Расстройства половой функции Гиперменорея (гипотиреоз); Снижение либидо (гипогонадизм, гипотиреоз, сахарный диабет); Гинекомастия (гипогонадизм, опухоль гипофиза)

Слайд 16: Сахарный диабет

Слайд 17: Сахарный диабет (СД)

заболевание, обусловленное абсолютным или относительным дефицитом инсулина, сопровождающееся нарушением обмена белков, жиров и углеводов. Основные клинические формы СД - инсулинзависимый СД (ИЗСД), или СД I типа и инсулиннезависимый СД (ИНЗСД), или СД II типа. Этиология. Имеют значение наследственная предрасположенность, аутоиммунные, сосудистые нарушения, ожирение, психические и физические травмы, вирусные инфекции.

Слайд 18: ИЗСД

Чаще развивается у молодых людей до 25 лет, Имеет выраженную клиническую симптоматику, часто лабильное течение со склонностью к кетоацидозу и гипогликемиям. В большинстве случаев начинается остро, иногда с возникновения диабетической комы. Содержание инсулина и С-пептида в крови ниже нормы или не определяется

Слайд 19: Основные жалобы больных:

сухость во рту, жажда, полиурия, похудание, слабость, снижение трудоспособности, повышенный аппетит, кожный зуд и зуд в промежности, пиодермия, фурункулез.

Слайд 20

Часто наблюдаются головная боль, нарушение сна, раздражительность, боль в области сердца, в икроножных мышцах. В связи со снижением резистентности у бальных СД часто развивается туберкулез, воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (пиелит, пиепонефрит). В крови определяется повышенный уровень глюкозы, в моче — глюкозурия.

Слайд 21: ИНСД II типа

Возникает обычно в зрелом возрасте, часто у лиц с избыточной массой тела Характеризуется спокойным, медленным началом. Уровень инсулина и С-пептида в крови в пределах нормы или может превышать ее. В некоторых случаях СД диагностируется лишь при развитии осложнений или при случайном обследовании. Компенсация достигается преимущественно диетой или пероральными гипогликемизирующими препаратами, течение без кетоза.

Слайд 22: Диагноз сахарного диабета

1) наличие классических симптомов диабета: полиурии, полидипсии, кетонурии, снижения массы тела, гипергликемии; 2) повышение уровня глюкозы натощак (при неоднократном определении) не менее чем 6,7 ммоль/л либо 3) гликемия натощак менее 6,7 ммоль/л, но при высокой гликемии в течение суток либо на фоне проведения глюкозотолерантного теста (более 11,1 ммоль/л).

Слайд 23: В неясных случаях, а также для выявления нарушения толерантности к глюкозе проводят пробу с нагрузкой глюкозой

исследуют содержание глюкозы в крови натощак после приема внутрь 75 г глюкозы, растворенной в 250—300 мл воды. Кровь из пальца для определения содержания глюкозы берут каждые 30 мин в течение 2 ч. У здоровых с нормальной толерантностью к глюкозе гликемия натощак менее 5,6 ммоль/л, между 30-й в 90-й минутой теста — менее 11,1 ммоль/л, а через 120 мин после приема глюкозы гликемия меньше 7,8 ммоль/л.

Слайд 24: Нарушение толерантности к глюкозе

Гликемия натощак менее 6,7 ммоль/л, Между 30-й и 90-й минутой соответствует или меньше 11,1 ммоль/л Через 2 ч колеблется между 7,8 и 11,1 ммоль/л.

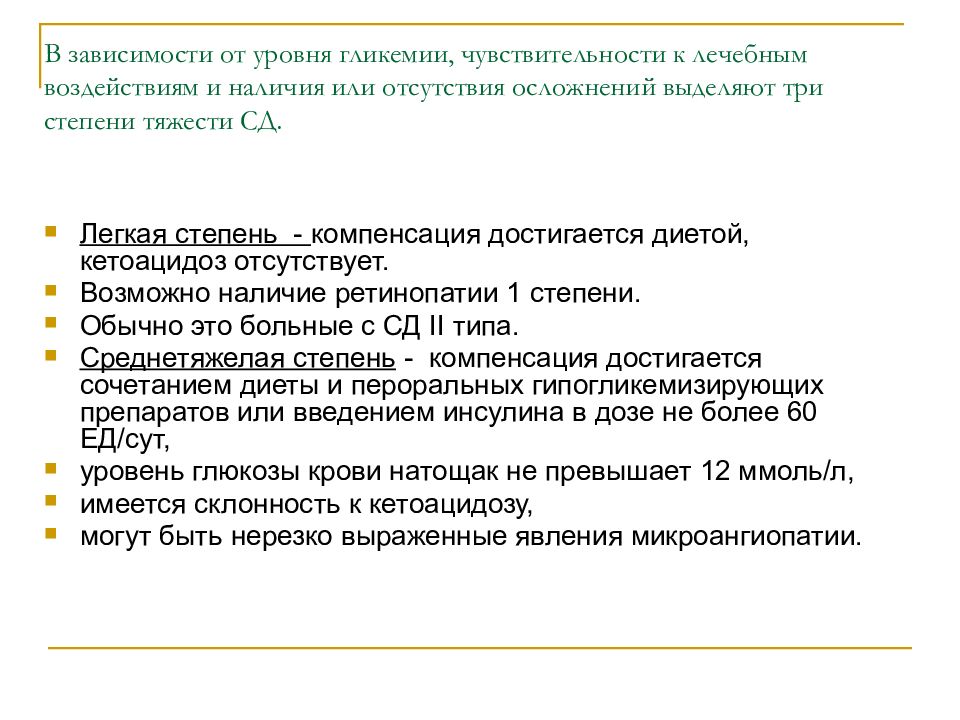

Слайд 25: В зависимости от уровня гликемии, чувствительности к лечебным воздействиям и наличия или отсутствия осложнений выделяют три степени тяжести СД

Легкая степень - компенсация достигается диетой, кетоацидоз отсутствует. Возможно наличие ретинопатии 1 степени. Обычно это больные с СД II типа. Среднетяжелая степень - компенсация достигается сочетанием диеты и пероральных гипогликемизирующих препаратов или введением инсулина в дозе не более 60 ЕД/сут, уровень глюкозы крови натощак не превышает 12 ммоль/л, имеется склонность к кетоацидозу, могут быть нерезко выраженные явления микроангиопатии.

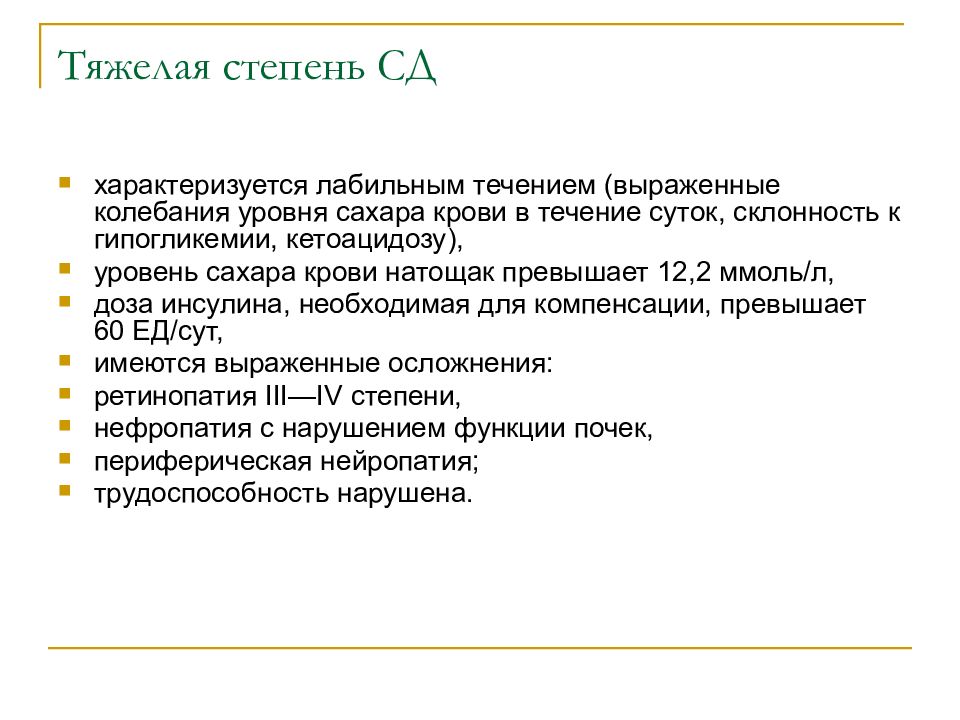

Слайд 26: Тяжелая степень СД

характеризуется лабильным течением (выраженные колебания уровня сахара крови в течение суток, склонность к гипогликемии, кетоацидозу), уровень сахара крови натощак превышает 12,2 ммоль/л, доза инсулина, необходимая для компенсации, превышает 60 ЕД/сут, имеются выраженные осложнения: ретинопатия III—IV степени, нефропатия с нарушением функции почек, периферическая нейропатия; трудоспособность нарушена.

Слайд 27: Хронические осложнения СД

1.Диабетическая ретинопатия – у 3% при впервые выявленном СД до 20-45% спустя 10 лет. 20% всех случаев слепоты у взрослых вызвано СД 2.Диабетическая нефропатия – синдром Киммельштиля – Уилсона: сосочковый некроз, интерстициальный нефрит, атеросклеротическое поражение У 40% СД 1 типа, у 20% - 2 типа

Слайд 28: Хронические осложнения СД

3.Атеросклеротическое поражение сосудов разных областей – в т.ч. диабетическая стопа, ИБС 4.Диабетическая нейропатия А) Слабость и парестезия в верхних и нижних конечностях; обычно дистальное, двухстороннее, чаще – н.конечностей Б) вегетативная нейропатия – потуральная (позиционная) гипотония, импотенция и задержка мочи В) радикулопатия Г)Трофические язвы стоп – возникают чаще, чем ишемические

Слайд 29: Осложнения СД, которые могут явиться причиной летального исхода

1.Тяжелые поражения сердечно-сосудистой системы (особенно при юношеском диабете); 2.Гломерулосклероз с развитием уремии; 3.Диабетическая кома

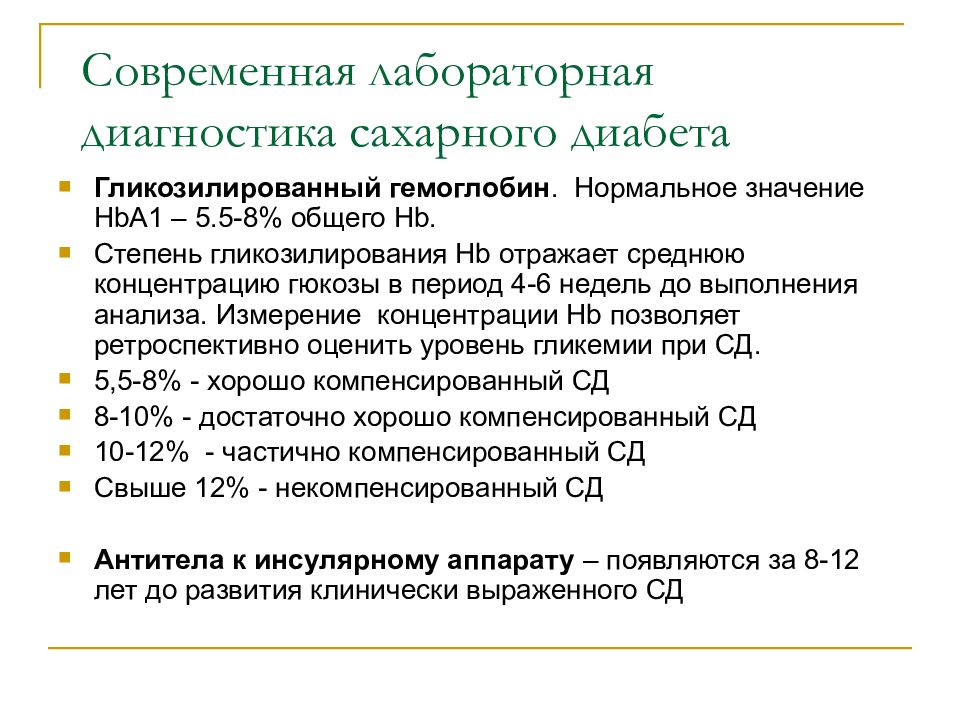

Слайд 30: Современная лабораторная диагностика сахарного диабета

Гликозилированный гемоглобин. Нормальное значение HbA1 – 5.5-8% общего Hb. Степень гликозилирования Hb отражает среднюю концентрацию гюкозы в период 4-6 недель до выполнения анализа. Измерение концентрации Hb позволяет ретроспективно оценить уровень гликемии при СД. 5,5-8% - хорошо компенсированный СД 8-10% - достаточно хорошо компенсированный СД 10-12% - частично компенсированный СД Свыше 12% - некомпенсированный СД Антитела к инсулярному аппарату – появляются за 8-12 лет до развития клинически выраженного СД

Слайд 31: Диабетический кетоацидоз

развивается вследствие выраженной недостаточности инсулина при неправильном лечении СД, нарушении диеты, присоединении инфекции, психической и физической травме или служит начальным проявлением заболевания. Характеризуется усиленным образованием кетоновых тел в печени и увеличением их содержания в крови, уменьшением щелочных резервов крови; увеличение глюкозурии. Сопровождается усилением диуреза, что вызывает дегидратацию клеток, усиление экскреции с мочой электролитов; Развиваются гемодинамические нарушения.

Слайд 32: Диабетическая (кетоацидотическая) кома развивается постепенно

Для диабетической прекомы характерна симптоматика быстро прогрессирующей декомпенсации СД: сильная жажда, полиурия, слабость, вялость, сонливость, головная боль, отсутствие аппетита, тошнота, залах ацетона в выдыхаемом воздухе, сухость кожных покровов, гипотензия, тахикардия. Гипергликемия превышает 16,5 ммоль/л, реакция мочи на ацетон положительная, высокая глюкозурия.

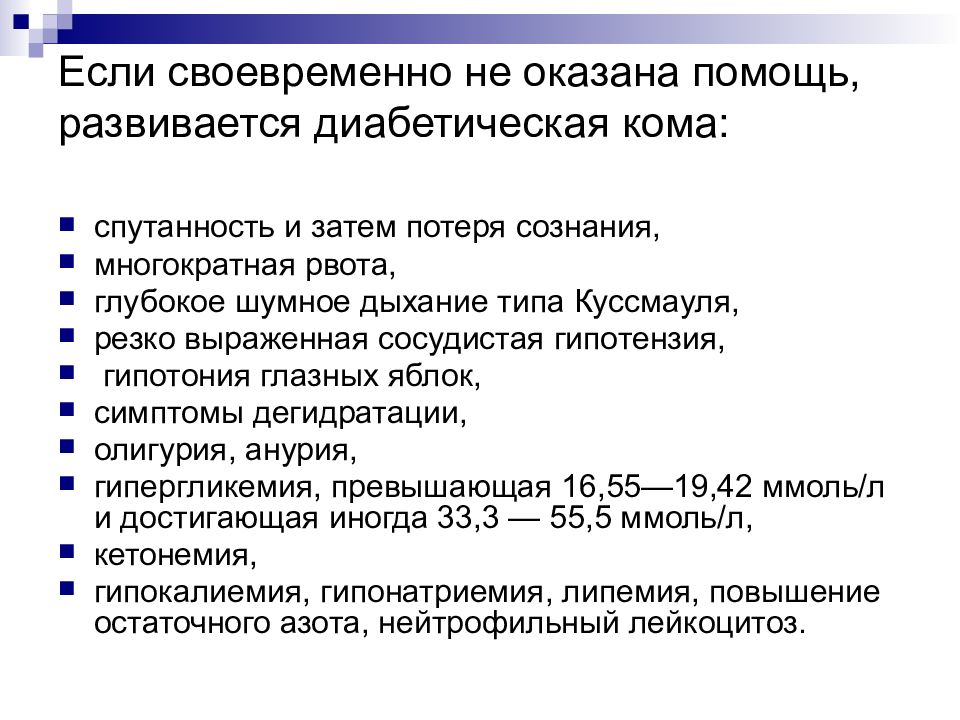

Слайд 33: Если своевременно не оказана помощь, развивается диабетическая кома:

спутанность и затем потеря сознания, многократная рвота, глубокое шумное дыхание типа Куссмауля, резко выраженная сосудистая гипотензия, гипотония глазных яблок, симптомы дегидратации, олигурия, анурия, гипергликемия, превышающая 16,55—19,42 ммоль/л и достигающая иногда 33,3 — 55,5 ммоль/л, кетонемия, гипокалиемия, гипонатриемия, липемия, повышение остаточного азота, нейтрофильный лейкоцитоз.

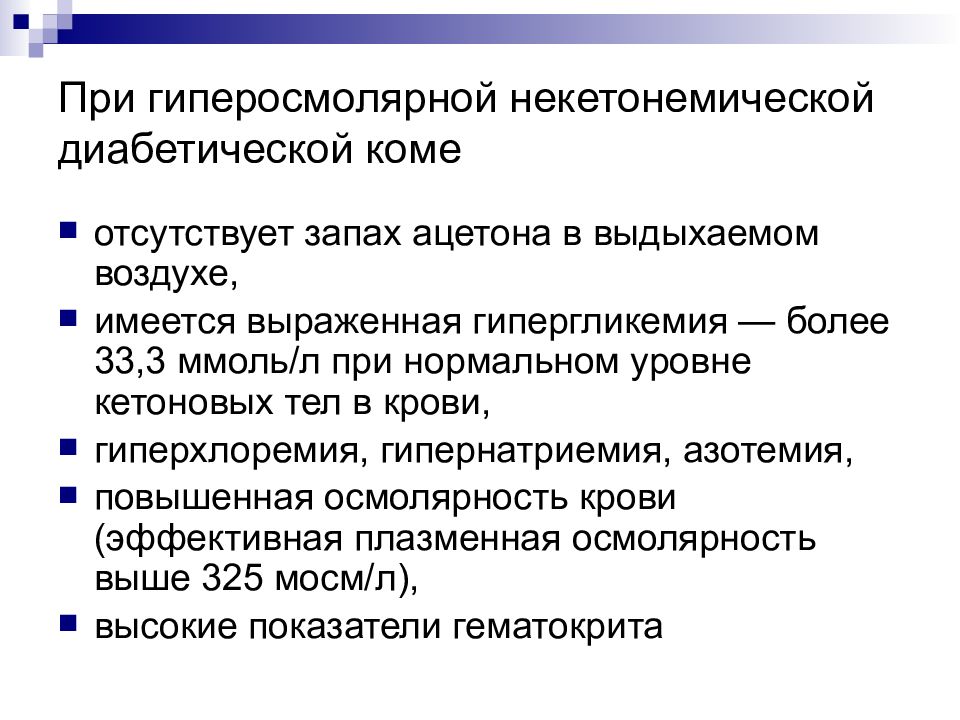

Слайд 34: При гиперосмолярной некетонемической диабетической коме

отсутствует запах ацетона в выдыхаемом воздухе, имеется выраженная гипергликемия — более 33,3 ммоль/л при нормальном уровне кетоновых тел в крови, гиперхлоремия, гипернатриемия, азотемия, повышенная осмолярность крови (эффективная плазменная осмолярность выше 325 мосм/л), высокие показатели гематокрита

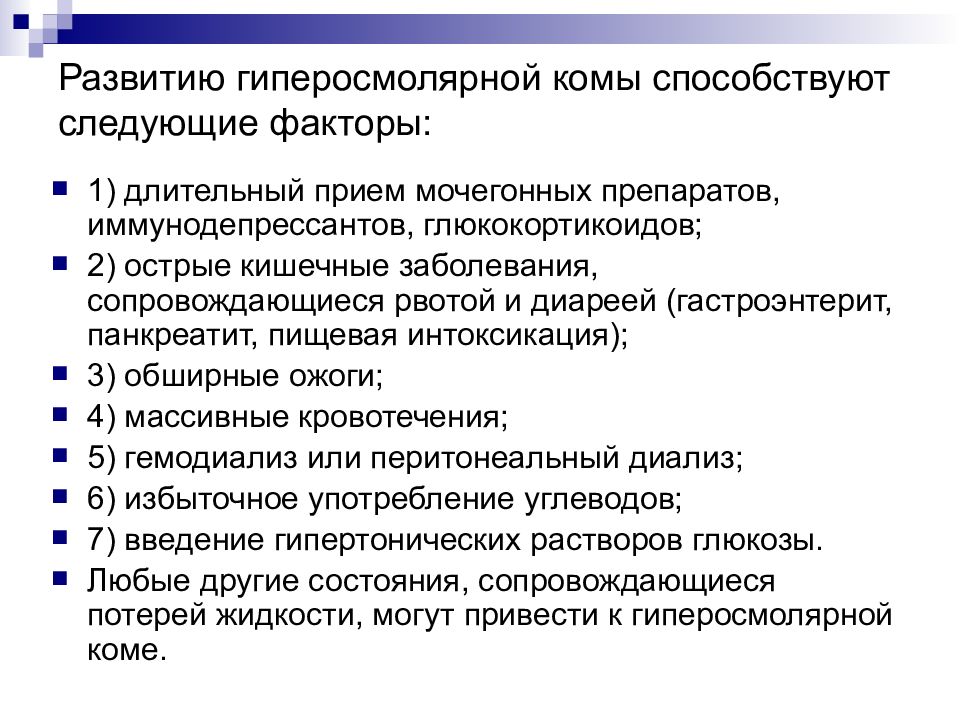

Слайд 35: Развитию гиперосмолярной комы способствуют следующие факторы:

1) длительный прием мочегонных препаратов, иммунодепрессантов, глюкокортикоидов; 2) острые кишечные заболевания, сопровождающиеся рвотой и диареей (гастроэнтерит, панкреатит, пищевая интоксикация); 3) обширные ожоги; 4) массивные кровотечения; 5) гемодиализ или перитонеальный диализ; 6) избыточное употребление углеводов; 7) введение гипертонических растворов глюкозы. Любые другие состояния, сопровождающиеся потерей жидкости, могут привести к гиперосмолярной коме.

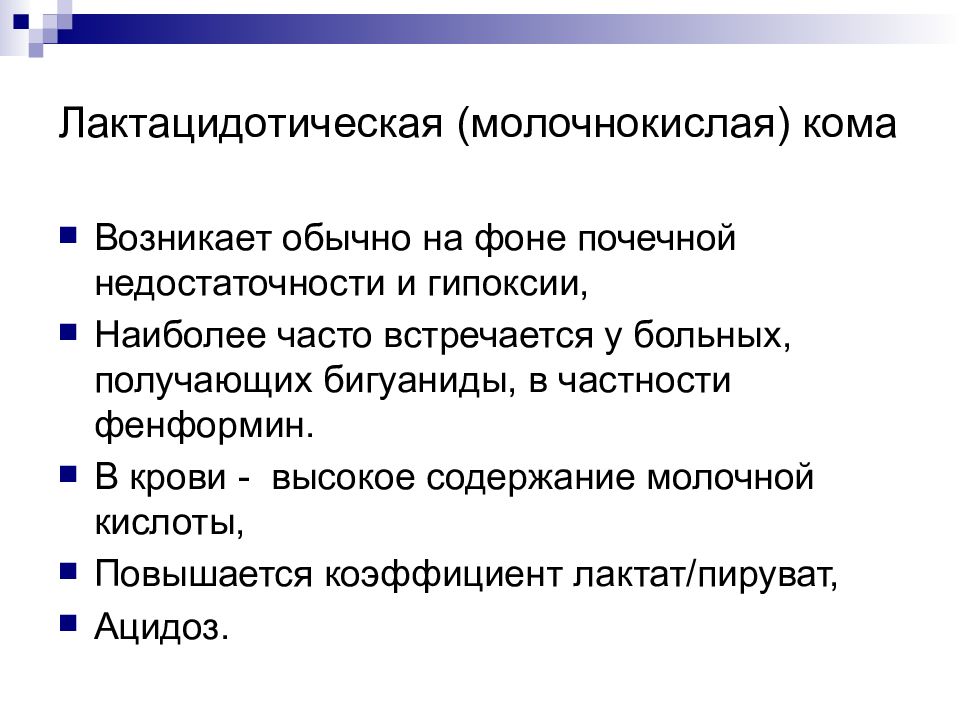

Слайд 36: Лактацидотическая (молочнокислая) кома

Возникает обычно на фоне почечной недостаточности и гипоксии, Наиболее часто встречается у больных, получающих бигуаниды, в частности фенформин. В крови - высокое содержание молочной кислоты, Повышается коэффициент лактат/пируват, Ацидоз.

Слайд 37: Клинические признаки

обусловлены нарушением кислотно-щелочного равновесия. Ведущим синдромом является прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность. Она связана не с дегидратацией, а с ацидозом. Развитие комы очень быстрое, однако в качестве предшественников могут быть диспептические расстройства, боли в мышцах, стенокардические боли. По мере нарастания ацидоза усиливаются боли в животе, имитирующие хирургические заболевания. Нарастает одышка, развивается коллапс, присоединяется дыхание Куссмауля (из-за ацидоза).

Слайд 38

Нарушается сознание (сопор и кома) из-за гипотонии и гипоксии мозга. Диагноз лактацидемической комы бывает труден. Острое начало, диспептические расстройства, боли в области сердца, внезапное развитие недостаточности сердца у больного сахарным диабетом с поражением печени и почек может служить вспомогательным критерием при постановке диагноза этого опасного для жизни состояния.

Слайд 39

Критерием компенсации СД при назначении сульфаниламидных препаратов являются нормальный уровень сахара крови натощак и его колебания в течение суток, не превышающие 8,9 ммоль/л, отсутствие глюкозурии. У больных с тяжелыми сопутствующими поражениями сердечно-сосудистой системы, не ощущающих начальных признаков гипогликемии, во избежание возможных гипогликемий допускаются повышение уровня сахара крови в течение суток до 10 ммоль/л, глкжозурия не более 5—10 г. В амбулаторных условиях компенсация оценивается на основании определения уровня сахара в крови натощак и через 1 —2 ч после завтрака. Одновременно собирают 3—4 порции суточной мочи.

Слайд 40: При лечении препаратами инсулина может развиться гипогликемия — состояние, обусловленное резким снижением уровня глюкозы в крови

Провоцирующими моментами являются: нарушение диеты и режима питания, передозировка инсулина, тяжелая физическая нагрузка. Симптомы : резкая слабость, потливость, чувство голода, возбуждение, дрожание рук, головокружение, немотивированные поступки.

Слайд 41: Лабораторные критерии

Принято считать, что гипогликемическая реакция наблюдается при гликемии от 3 и менее ммоль/л. Однако клинические проявления гипогликемии могут быть при показателях глюкозы крови 5-7 и более ммоль/л в случаях нарушения утилизации глюкозы клетками центральной нервной системы. Существенный диагностический критерий гипогликемического состояния - положительная реакция на внутривенное введение глюкозы.

Слайд 42

Если не дать больному легкоусвояемых углеводов, то возникают судороги, утрачивается сознание — развивается гипогликемическая кома. Особенно опасны гипогликемии у больных пожилого и старческого возраста из-за возможности развития ишемии миокарда и нарушения мозгового кровообращения. Для устранения гипогликемии назначают внутрь легкоусвояемые углеводы или в/в 40% раствор глюкозы (20—100 мл), адреналин, глюкагон (в/м).

Слайд 43: Лечение СД

Используют диетотерапию, пероральные гипогликемизирующие препараты и инсулин, лечебную физкультуру. Цель терапевтических мероприятий — нормализация нарушенных обменных процессов и массы тела, сохранение или восстановление работоспособности больных, предупреждение или лечение сосудистых осложнений. Диета обязательна при всех клинических формах СД. Основные ее принципы: индивидуальный подбор суточной калорийности; содержание физиологических количеств белков, жиров, углеводов и витаминов; исключение легкоусвояемых углеводов; дробное питание с равномерным распределением калорий и углеводов.

Последний слайд презентации: Эндокринология: Вторичная профилактика

Большое значение в лечении СД имеет обучение больных методам самоконтроля, особенностям гигиенических процедур, так как это является основой поддержания компенсации СД, предупреждения осложнений и сохранения трудоспособности.