Первый слайд презентации: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Марченко Александр Николаевич доктор медицинских наук

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Кафедра гигиены, экологии и эпидемиологии

Слайд 2: Общая эпидемиология

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА. Введение в эпидемиологию Определение эпидемиологии как науки История развития эпидемиологии Структура современной эпидемиологии

Слайд 3: Общая эпидемиология

Эпидемиология - одна из наиболее быстро развивающихся областей медицины. Вновь накапливаемые фактические данные, формулируемые на их основе новые теоретические положения о закономерностях эпидемического процесса способствуют разработке эффективных принципов и способов борьбы и профилактики инфекционных болезней. Но, в то же время, современная эпидемиология расширяет свои границы, вовлекая в сферу своих интересов всестороннее изучение разных проблем, касающихся здоровья населения.

Слайд 4: Общая эпидемиология

Термин « эпидемиология » происходит от греческих слов epi - над-, demos - народ и logos – наука, обозначая, таким образом, науку о том, что распространено среди народа.

Слайд 5: Общая эпидемиология

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ фундаментальная медицинская наука, относящаяся к области профилактической медицины, изучающая причины возникновения и особенности распространения заболеваний в обществе с целью применения полученных знаний для решения проблем здравоохранения, включающая 2 раздела с одной методологией исследования: эпидемиологию инфекционных и эпидемиологию неинфекционных болезней. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И., Данилкин Б. К. - 3-е изд., испр. и доп. - 2013

Слайд 6: Общая эпидемиология

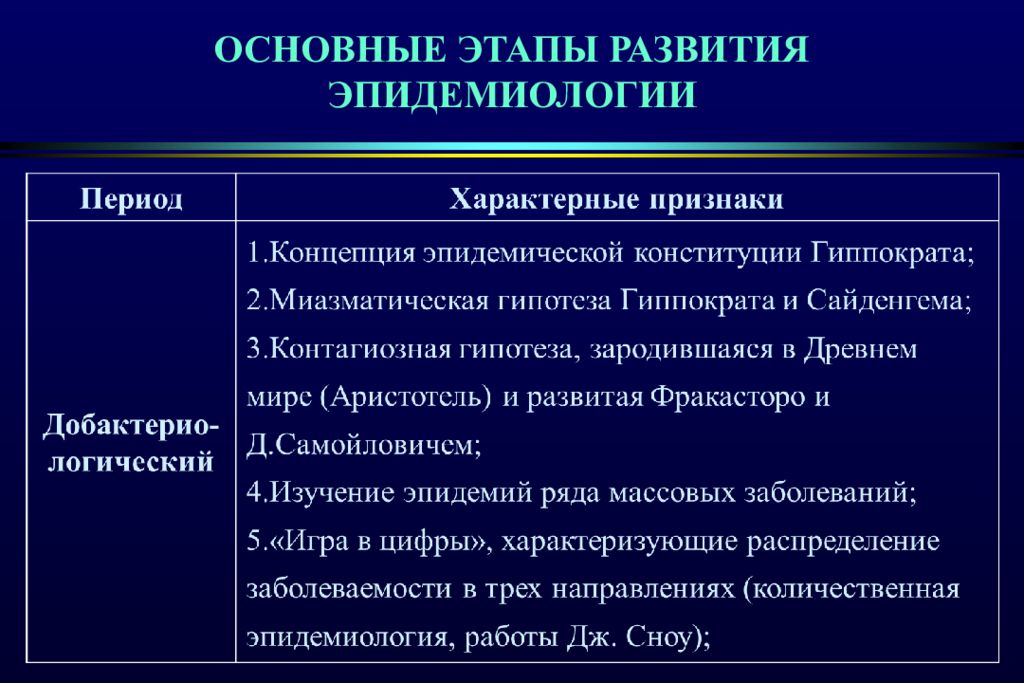

Эпидемиология относится к древним наукам. Она зародилась в опыте борьбы с эпидемиями в древние времена. Повальные болезни с глубочайшей древности представляли собой тяжелые бедствия для человечества. С самого начала становления эпидемиологии предметом ее изучения была заболеваемость в период эпидемий ( надорганизменный уровень организации жизни). В этом заключается принципиальное отличие эпидемиологии от клинической медицины, предметом изучения которой служит болезнь как таковая (организменный уровни организации жизни).

Слайд 7: Общая эпидемиология

Первые описания повальных болезней, эпидемий приведены в исторических сочинениях, таких как: - египетские папирусы; - Библия; - индийские Веды - 4 книги, около 1500 лет до н.э.

Слайд 8: Общая эпидемиология

Сохранились описания первой исторически доказанной чумы ( Юстинианова чума, 527-565 гг.), эпидемий чумы IV в. («черная смерть») и более поздних времен. Существуют многочисленные исторические описания эпидемий сифилиса, натуральной оспы (сыпных болезней), тифозных лихорадок, холеры.

Слайд 9: Общая эпидемиология

Но уже на первых этапах развития эпидемиология широко использовала так называемые сопоставления времени и места появления эпидемий, а также характер их проявлений. В сочинениях Гиппократа (460-377 гг. до н.э.) уже существуют обобщения в отношении признаков эпидемий («Семь книг об эпидемиях»). В них указано на «эпидемическую конституцию мест и лет», т.е. приуроченность эпидемий к определенным местам и временным периодам.

Слайд 10: Общая эпидемиология

Также выделен и такой признак проявления эпидемий - неравномерность поражения отдельных социальных групп. При описании эпидемии «черной смерти» отмечено, что «оборванные толпы ранее всех других падают жертвами ангела смерти, затем поражаются люди среднего достатка... Знатные же, полководцы и судьи, пользующиеся всеми удобствами и наслаждениями жизни, редко поражаются болезнью, но при развитии эпидемии и они не остаются пощаженными».

Слайд 11: Общая эпидемиология

Гиппократ искал причины повальных болезней в воздухе и был одним из первых « миазматиков ». В книге «О ветрах» он писал: «Когда воздух будет наполнен миазмами такого рода, которые враждебны природе людей, тогда люди болеют». Но это были только первые попытки объяснить и выявить причины повышенной заболеваемости.

Слайд 12: Общая эпидемиология

В античном мире было сформулировано 2 обобщающих представления о причинах, условиях и механизмах развития эпидемий и их природе. Наблюдения за эпидемиями позволили сформулировать гипотезу, объясняющую их развитие именно в определенных местах и в определенные годы. Причиной поражения людей считали особое болезнетворное начало, имеющее теллурическое (от лат. tellus - земля; буквально «из недр») либо миазматическое происхождение (от греч. miasma - скверна).

Слайд 13: Общая эпидемиология

В качестве миазмов рассматривали «все вредные, дурные испарения... из низких мест, болот и вязких рытвин» (Уильям Шекспир «Буря»), а также исходящие от трупов людей, животных и просто от грязи, поднимающиеся в воздух, разносящиеся ветром и проникающие в организм людей при вдохе. Следы миазматической теории можно найти и сегодня в названиях некоторых болезней. Например, латинский перевод названия малярия означает «дурной воздух».

Слайд 14: Общая эпидемиология

Наблюдения за отдельными эпидемиями свидетельствовали об их «ползучем» распространении, возникновении очагов в тех местах, куда прибывали больные люди. Именно на основе подобных наблюдений параллельно миазматической теории развивалась контагиозная (от лат. contagi - прикасаться) гипотеза происхождения эпидемий. По этой теории эпидемии развиваются при передаче от больных людей здоровым некоего болезнетворного «начала». Предполагали существование некоего животного контагия (contagium animatum), передающего инфекционные болезни.

Слайд 15: Общая эпидемиология

В эпоху Возрождения контагиозная гипотеза получила развитие в трудах врача и астронома Джироламо Фракасторо (1478-1553 ) Именно Фракасторо ясно определил материальность болезнетворного начала и ввел в медицину термин « инфекция», благодаря чему эпидемические болезни стали рассматривать как инфекционные.

Слайд 16: Общая эпидемиология

Сторонником этой гипотезы был основоположник отечественной эпидемиологии Данило Самойлович (1744-1805), который предпринял попытки поиска чумного «контагия» с помощью микроскопа, предложил иммунизацию против чумы материалом из бубона больных, разработал систему карантинных и дезинфекционных мероприятий при чуме.

Слайд 17: Общая эпидемиология

Однако вплоть до XIX в. эпидемиологические исследования носили описательный характер и основывались на эпизодических наблюдениях за отдельными эпидемиями. Систематически накапливаемых количественных характеристиках эпидемий не было. Одним из ранних авторов, способствовавших развитию эпидемиологии, был лондонский галантерейщик Джон Гронт, опубликовавший исторический анализ данных смертности в 1662 г. Он первым проанализировал количественные характеристики рождаемости, смертности и заболеваемости с учетом различий между женщинами и мужчинами, высокой детской смертности, различий между городом и селом и сезонных колебаний.

Слайд 18: Общая эпидемиология

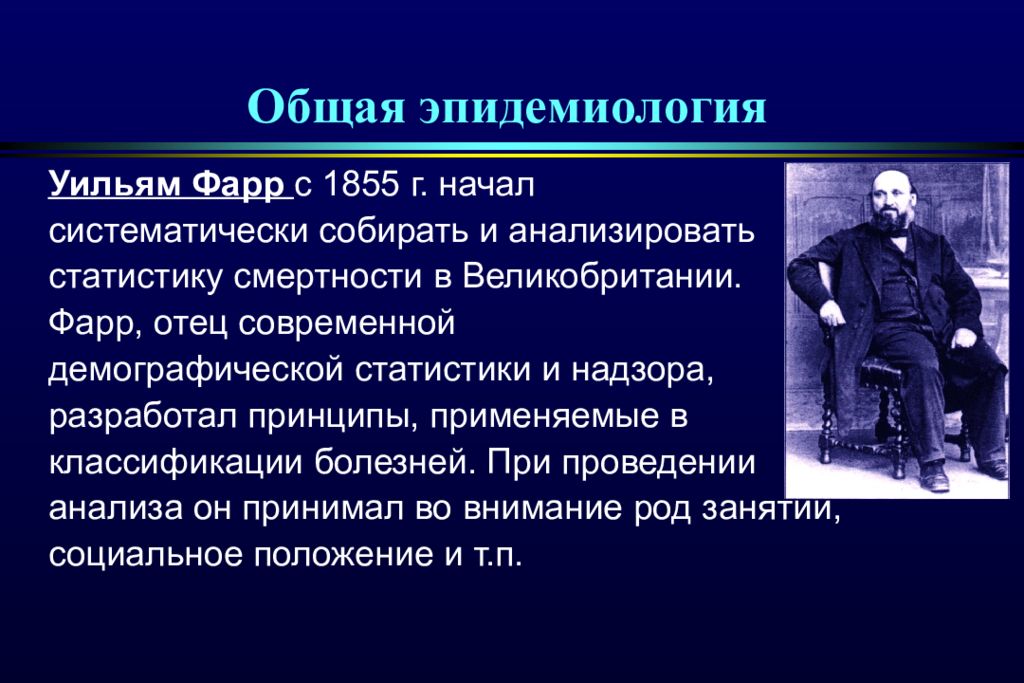

Уильям Фарр с 1855 г. начал систематически собирать и анализировать статистику смертности в Великобритании. Фарр, отец современной демографической статистики и надзора, разработал принципы, применяемые в классификации болезней. При проведении анализа он принимал во внимание род занятий, социальное положение и т.п.

Слайд 19: Общая эпидемиология

Первое эпидемиологическое исследование, ставившее целью описать, объяснить и даже принять меры по устранению выявленных причин заболеваемости, провел английский врач Джон Сноу. За 20 лет до появления микроскопа Д. Сноу проводил анализ вспышек холеры для выяснения причины их возникновения и разработки программы ее профилактики. Его работа классически иллюстрирует ход событий от описательной эпидемиологии до апробации гипотезы на практике (аналитическая эпидемиология). Использование нескольких подходов (клинического, патогенетического и эпидемиологического) позволило Д. Сноу выяснить истинные причины эпидемии холеры в Лондоне.

Слайд 20: Общая эпидемиология

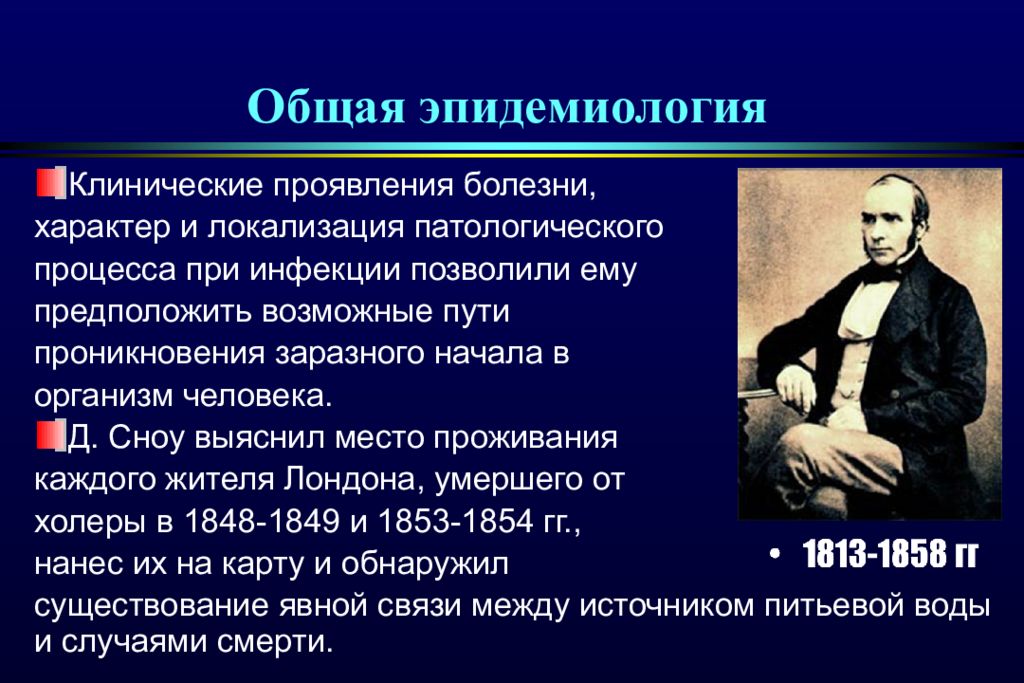

Клинические проявления болезни, характер и локализация патологического процесса при инфекции позволили ему предположить возможные пути проникновения заразного начала в организм человека. Д. Сноу выяснил место проживания каждого жителя Лондона, умершего от холеры в 1848-1849 и 1853-1854 гг., нанес их на карту и обнаружил существование явной связи между источником питьевой воды и случаями смерти.

Слайд 21: Распределение случаев холеры в квартале Голден Сквер Лондона (Август-Сентябрь 1854 г.)

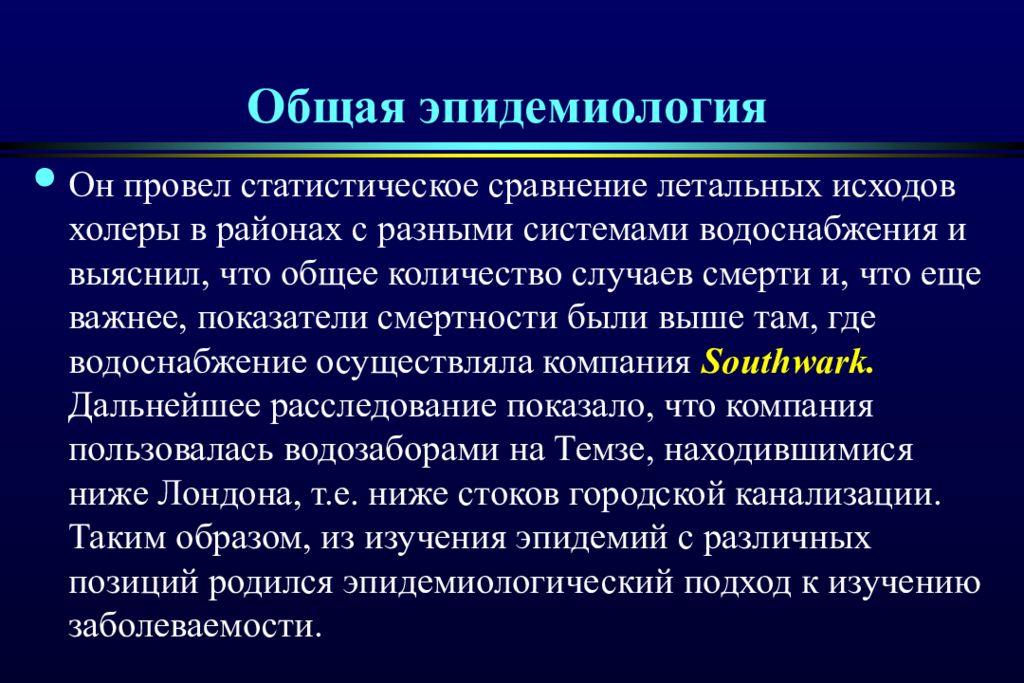

Слайд 22: Общая эпидемиология

Он провел статистическое сравнение летальных исходов холеры в районах с разными системами водоснабжения и выяснил, что общее количество случаев смерти и, что еще важнее, показатели смертности были выше там, где водоснабжение осуществляла компания Southwark. Дальнейшее расследование показало, что компания пользовалась водозаборами на Темзе, находившимися ниже Лондона, т.е. ниже стоков городской канализации. Таким образом, из изучения эпидемий с различных позиций родился эпидемиологический подход к изучению заболеваемости.

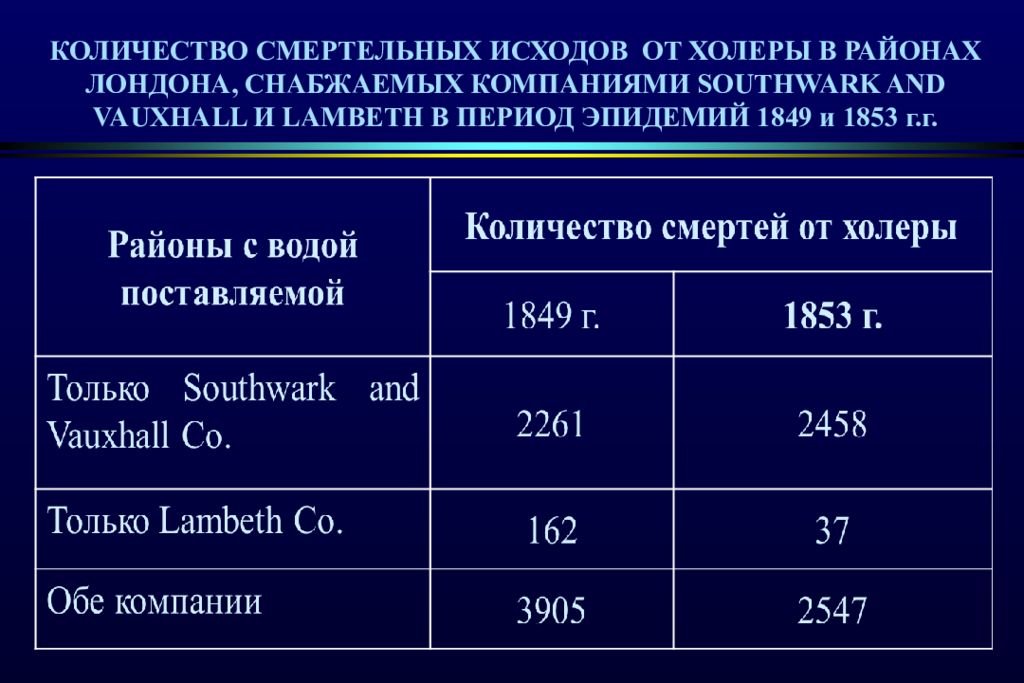

Слайд 23: КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ ХОЛЕРЫ В РАЙОНАХ ЛОНДОНА, СНАБЖАЕМЫХ КОМПАНИЯМИ SOUTHWARK AND VAUXHALL И LAMBETH В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ 1849 и 1853 г.г

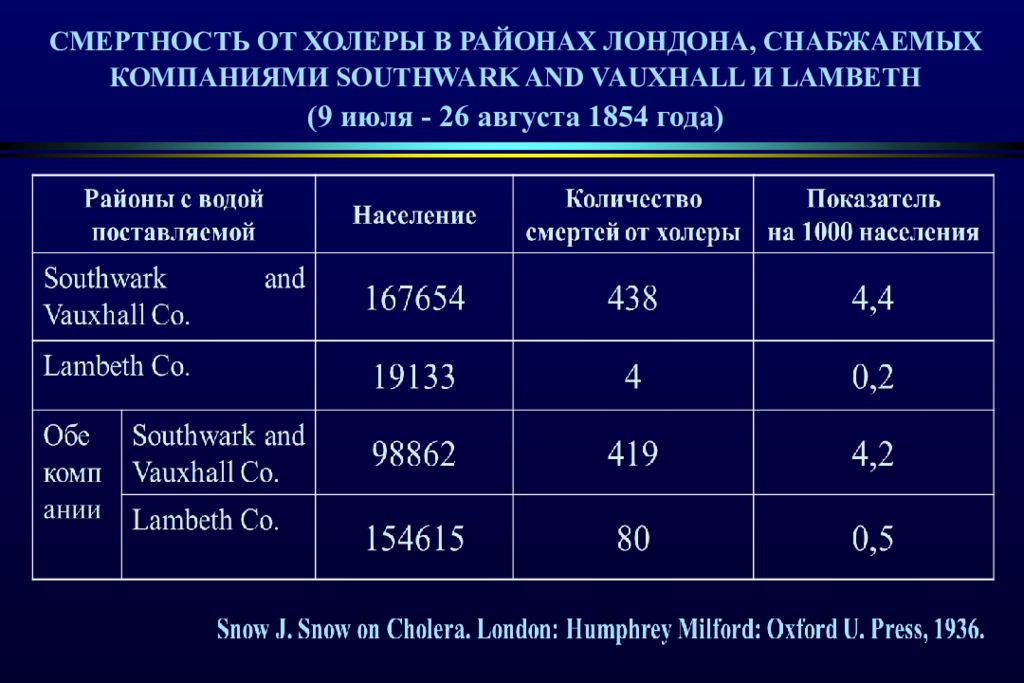

Слайд 24: СМЕРТНОСТЬ ОТ ХОЛЕРЫ В РАЙОНАХ ЛОНДОНА, СНАБЖАЕМЫХ КОМПАНИЯМИ SOUTHWARK AND VAUXHALL И LAMBETH (9 июля - 26 августа 1854 года)

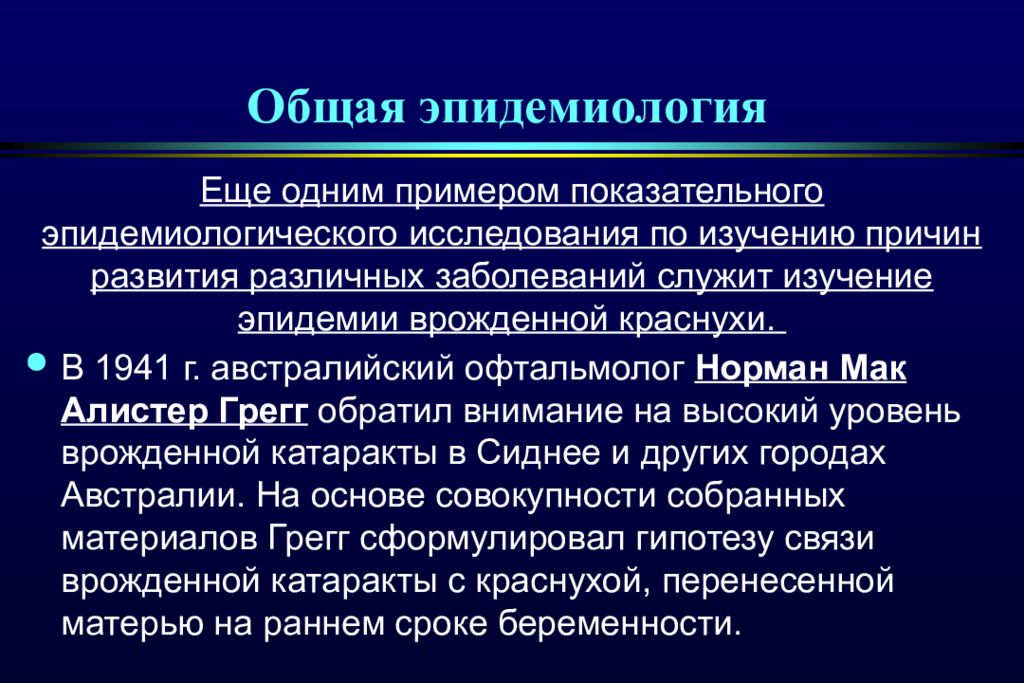

Слайд 25: Общая эпидемиология

Еще одним примером показательного эпидемиологического исследования по изучению причин развития различных заболеваний служит изучение эпидемии врожденной краснухи. В 1941 г. австралийский офтальмолог Норман Мак Алистер Грегг обратил внимание на высокий уровень врожденной катаракты в Сиднее и других городах Австралии. На основе совокупности собранных материалов Грегг сформулировал гипотезу связи врожденной катаракты с краснухой, перенесенной матерью на раннем сроке беременности.

Слайд 26: Общая эпидемиология

Для проверки высказанной гипотезы не были пригодны ни патологические, ни лабораторные исследования больных. Результаты могли дать лишь эпидемиологические методы - сопоставление интересующих исследователя данных в отдельных группах людей и в разные периоды времени. Грегг установил ярко выраженную зависимость между врожденной катарактой у новорожденных и краснухой у их матерей, перенесенной на раннем сроке беременности.

Слайд 27: Общая эпидемиология

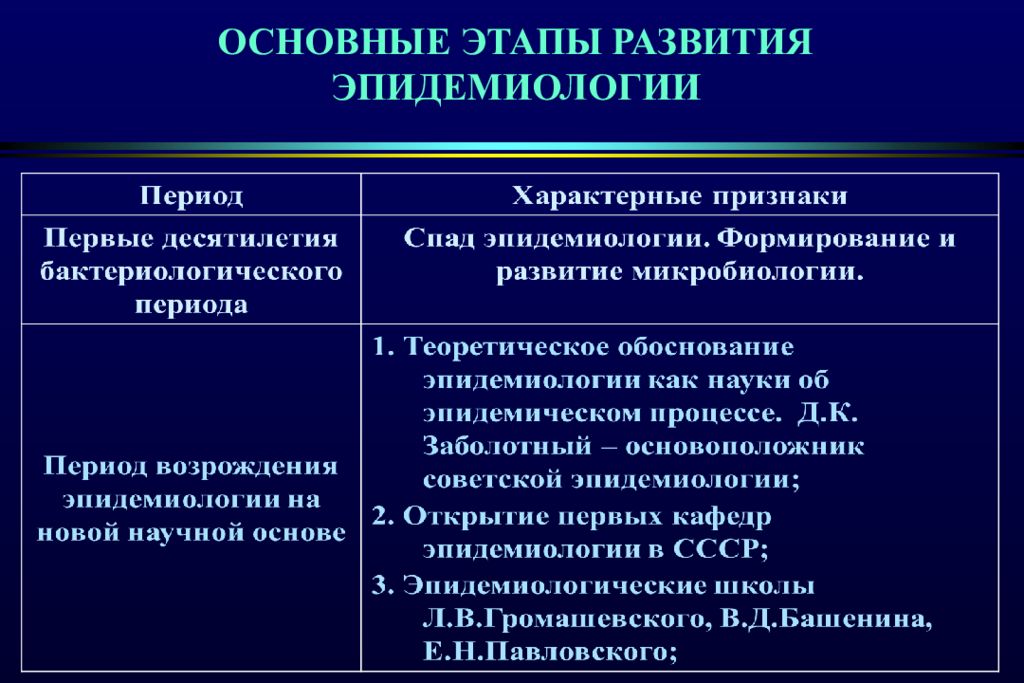

Бактериологические открытия последней четверти XIX столетия преобразовали эпидемиологию и изменили ее сущность. Благодаря работам А. Левенгука, Л. Пастера, Р. Коха, И.И. Мечникова, П. Эрлиха, Д.И. Ивановского, Н.Ф. Гамалеи и многих других ученых инфекционное происхождение эпидемических болезней стало уже не гипотезой, а фактом. Бактериологические открытия создали научную базу для изучения патогенеза инфекционных болезней, природы невосприимчивости к их возбудителям и закономерностей эпидемического процесса.

Слайд 28: Общая эпидемиология

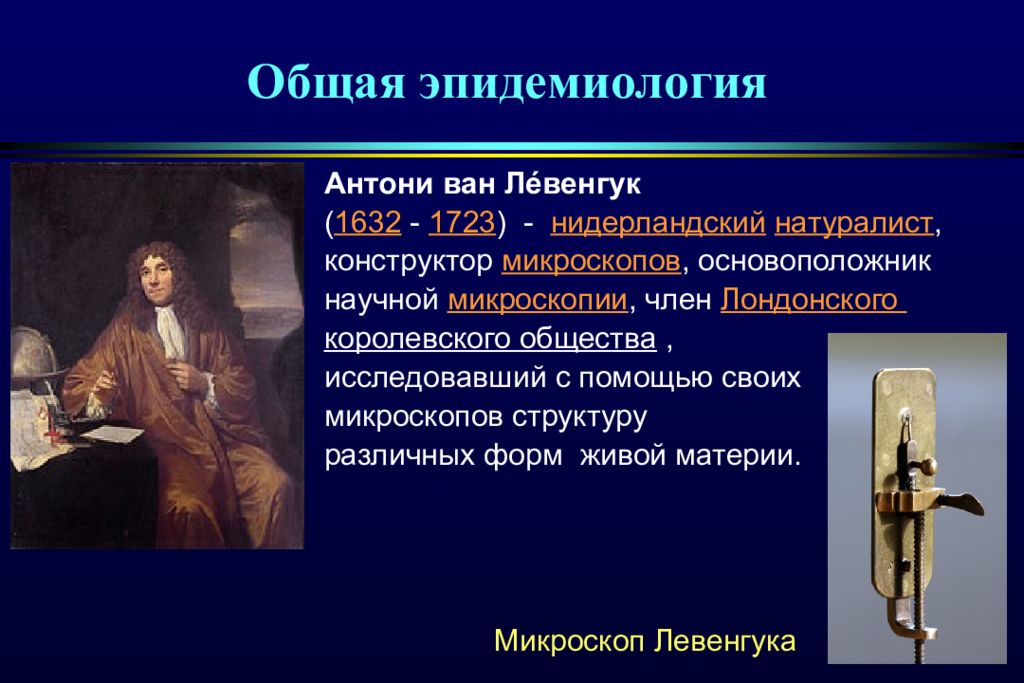

Антони ван Ле́венгук ( 1632 - 1723 ) - нидерландский натуралист, конструктор микроскопов, основоположник научной микроскопии, член Лондонского королевского общества, исследовавший с помощью своих микроскопов структуру различных форм живой материи. Микроскоп Левенгука

Слайд 29

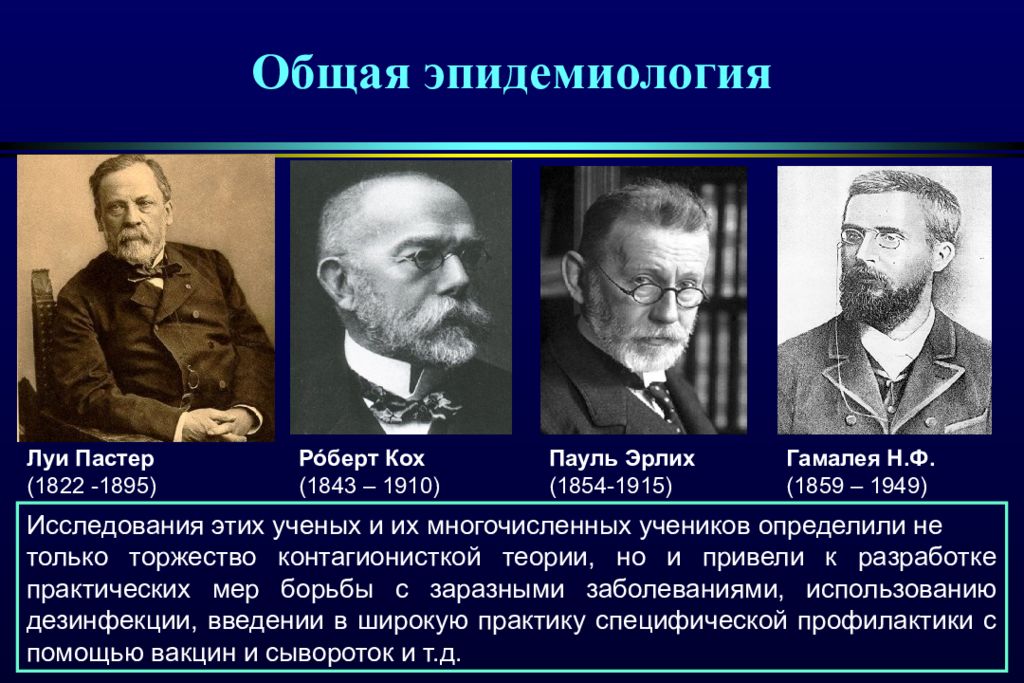

Луи Пастер (1822 -1895) Общая эпидемиология Ро́берт Кох (1843 – 1910) Пауль Эрлих (1854-1915) Гамалея Н.Ф. (1859 – 1949) Исследования этих ученых и их многочисленных учеников определили не только торжество контагионисткой теории, но и привели к разработке практических мер борьбы с заразными заболеваниями, использованию дезинфекции, введении в широкую практику специфической профилактики с помощью вакцин и сывороток и т.д.

Слайд 30: Общая эпидемиология

X I X столетие в России – период выделение эпидемиологии в самостоятельную науку. В 1836 г. в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии образована кафедра «Судебной медицины, медицинской полиции, гигиены, истории и литературы медицины». В 1884 г. на медицинском факультете Московского университета была образована кафедра «Гигиена и при ней эпидемиология и медицинская полиция, медицинская статистика, учение об эпизоотических болезнях и ветеринарная полиция». В 1911 г. по предложению ректора Московского университета на медицинском факультете были созданы эпидемиологические курсы для врачей, а в 1913-1916 гг. функционировал приват-доцентский курс эпидемиологии, который читал санитарный врач А.Я. Раммуль.

Слайд 31: Общая эпидемиология

В 1923 г. Михаил Николаевич Соловьев учредил курс эпидемиологии в Харькове Начиная с 1932 г. санитарно-гигиенические факультеты открыли во многих медицинских институтах, в их состав вошли кафедры эпидемиологии. Кроме того, на всех лечебных и педиатрических факультетах читали доцентский курс эпидемиологии. Кафедры эпидемиологии были созданы также в институтах усовершенствования врачей.

Слайд 32: Общая эпидемиология

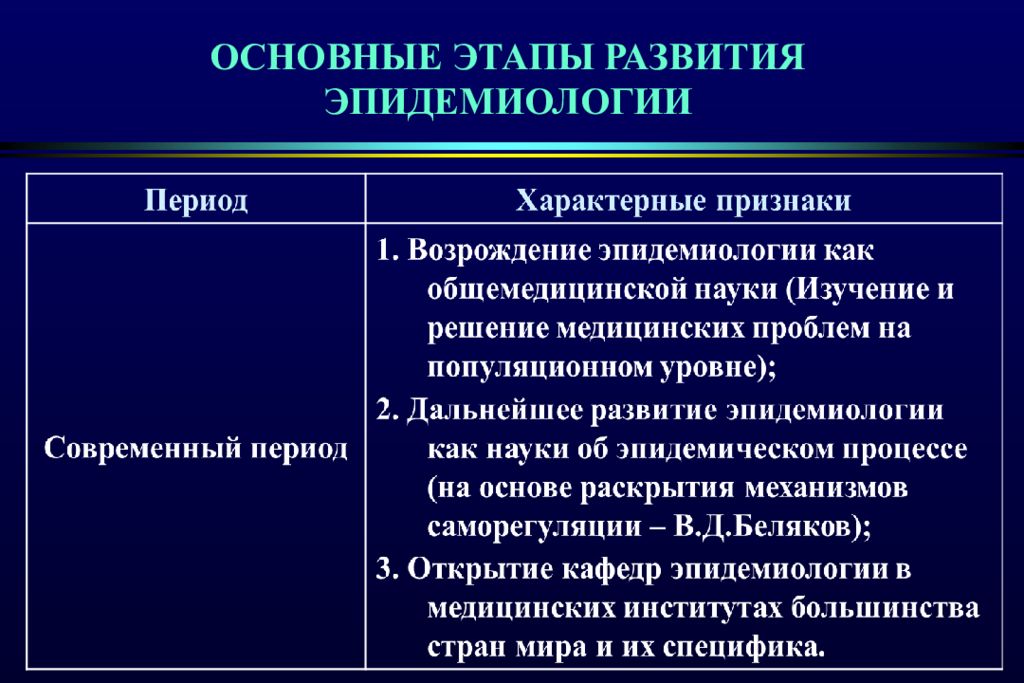

На новой научно - методологической основе эпидемиология возродилась в первой половине ХХ в. при участии Д.К. Заболотного (1866-1929), В.А. Башенина (1882-1978), Е.Н. Павловского (1884-1969) и Л.В. Громашевского (1887- 1979). Е.Н. Павловский создал теорию природной очаговости ряда инфекционных болезней, согласно которой обеспечивается стойкое сохранение возбудителя в природе. В.А. Башенин рассматривал эпидемиологию как науку, предназначенную для изучения всех болезней, а не только инфекционной природы.

Слайд 33: Общая эпидемиология

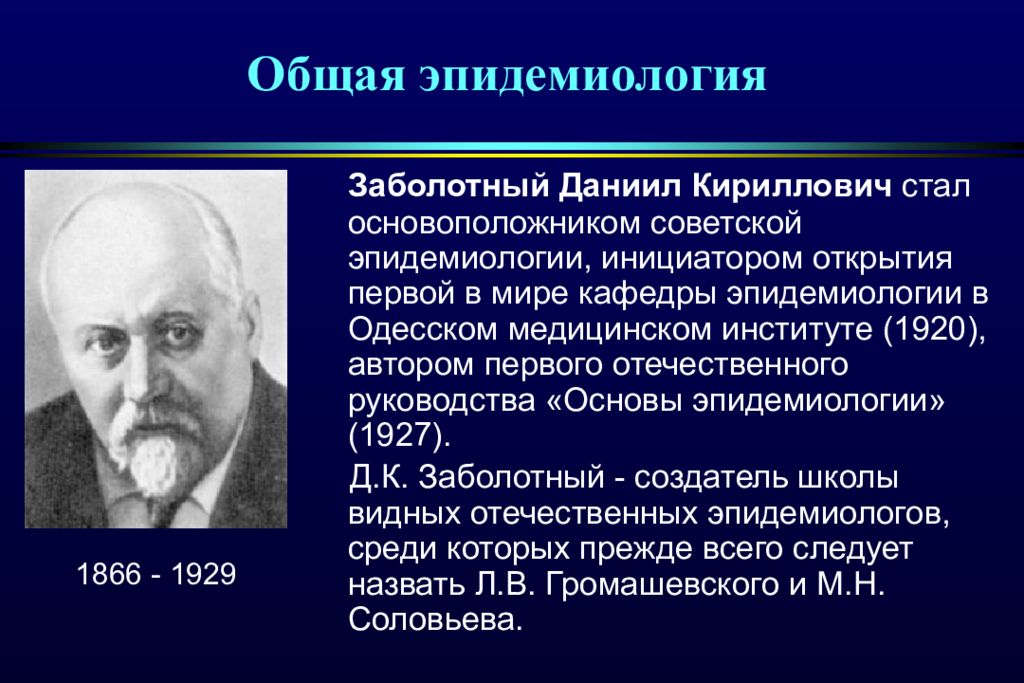

Заболотный Даниил Кириллович стал основоположником советской эпидемиологии, инициатором открытия первой в мире кафедры эпидемиологии в Одесском медицинском институте (1920), автором первого отечественного руководства «Основы эпидемиологии» (1927). Д.К. Заболотный - создатель школы видных отечественных эпидемиологов, среди которых прежде всего следует назвать Л.В. Громашевского и М.Н. Соловьева. 1866 - 1929

Слайд 34: Общая эпидемиология

ГРОМАШЕВСКИЙ Лев Васильевич, российский эпидемиолог, академик АМН (1944), Герой Социалистического Труда (1967). В Великую Отечественную войну главный эпидемиолог ряда фронтов. Основной создатель фундаментальной теоретической базы эпидемиологии. Разработал учение об эпидемическом процессе, в частности, о механизме передачи инфекции. Создал научно-организационные основы дезинфекционного дела. В 1929 г. Л.В. Громашевский организовал кафедру эпидемиологии в Днепропетровске, а в 1931 г. им была открыта кафедра эпидемиологии в Центральном институте усовершенствования врачей. Общая эпидемиология 1887-1980

Слайд 35: Общая эпидемиология

Евгений Никанорович Павловский российский паразитолог, академик АН СССР (1939) и АМН (1944), почетный член АН Таджикистана (1951), генерал-лейтенант медслужбы (1943), Герой Социалистического Труда (1964). Президент Географического общества СССР (1952-64). Создал учение о природной очаговости болезней человека, способствовавшее развитию экологического направления в паразитологии. Труды Павловского легли в основу профилактики многих болезней. Ленинская премия (1965), Государственная премия СССР (1941, 1950). Общая эпидемиология 1884-1966

Слайд 36: Общая эпидемиология

БЕЛЯКОВ Виталий Дмитриевич Действительный член Академии медицинских наук, генерал-майор медицинской службы, профессор В.Д. Беляков был в области эпидемиологии, в медицинской науке в целом, личностью мирового масштаба. Работая в ВМА создал теорию саморегуляции паразитарных систем. В ММА им. И.М. Сеченова В.Д. Беляков продолжал развивать свою концепцию саморегуляции паразитарных систем и идею развития эпидемиологии как науки, изучающей заболеваемость населения не только инфекционной, но и неинфекционной природы. 1921 -1996

Слайд 37: Общая эпидемиология

Черкасский Бениямин Лазаревич Академик РАМН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, основатель научной школы. Автор фундаментальной социально-экологической концепции эпидемического процесса, трактующей его как организованную иерархическую целостную систему. Им также создано учение о предпосылках и предвестниках осложнения эпидемиологической ситуации. Автор 400 научных работ, в том числе 24-х монографий, его труды публиковались в Болгарии, Чехословакии, Швейцарии, Франции, Германии, Великобритании, США, Непале. Труды: "Сибирская язва" (1980, в соавторстве), "Эпидемиологические аспекты международной миграции населения" (1984), "Учение об эпидемическом процессе" (2000), "Глобальная эпидемиология" (2007) и многие другие. 1934-2007

Слайд 41: Целью изучения эпидемиологии

является овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, обеспечивающими выявление причин и условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения, обоснование организации проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на их предупреждение и ликвидацию.

Слайд 42: Задачей эпидемиологии как науки

является вскрытие (обнаружение) и познание (изучение) общих закономерностей, которые лежат в основе эпидемического процесса и теоретических основ борьбы и предупреждения инфекционных болезней ( общая эпидемиология ), а также претворение в жизнь данных теоретических исследований и обобщений в форму рациональных практических противоэпидемических мероприятий при отдельных нозологических формах инфекционных болезней ( частная эпидемиология ).

Слайд 43: Общая эпидемиология

С одной стороны, в эпидемиологии появляются новые гипотезы и теории, призванные объяснить вновь накапливаемые факты. С другой стороны, намечается тенденция к расширению границ эпидемиологии и вовлечению в ее сферу новых объектов. В последние годы в разных странах мира интенсивно развивается популяционный подход в частных медицинских науках: - онкологии; кардиологии; эндокринологии; психиатрии и др. Сумму таких подходов стали называть неинфекционной эпидемиологией.

Слайд 45

На рубеже 80-90 гг. ХХ века рост числа клинических исследований и стремление к повышению их качества привели к формированию новой дисциплины – клинической эпидемиологии, разрабатывающей методологические основы, принципы и методы проведения клинических исследований.

Слайд 46

Клиническая э пидемиология – это исследования, посвященные диагностике, распространенности, естественному течению, лечению и профилактике болезней, основанных на «э п и д е м и о л о г и ч е с к и х м е т о д а х». Клиническая эпидемиология разрабатывает научные основы врачебной практики - свод правил для принятия клинических решений.

Слайд 47: Клиническая эпидемиология

Клиническая медицина Эпидемиология Клиническая эпидемиология Оптимизация лечебно-диагностического процесса

Слайд 48

Области исследования эпидемиологии : инфекционные и массовые неинфекционные заболевания. Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (медицинские науки). М., 2001. Основной предмет эпидемиологии - заболеваемость населения «Программа по эпидемиологии для студентов медико-профилактических факультетов». М., 2003.

Слайд 49: Предметная область эпидемиологии

совокупность явлений состоящих с заболеваемостью в причинно-следственных отношениях: смертность, инвалидизированность, причинные факторы, эпидемиологически значимые объекты, противоэпидемические средства и мероприятия, организация противоэпидемической помощи населению

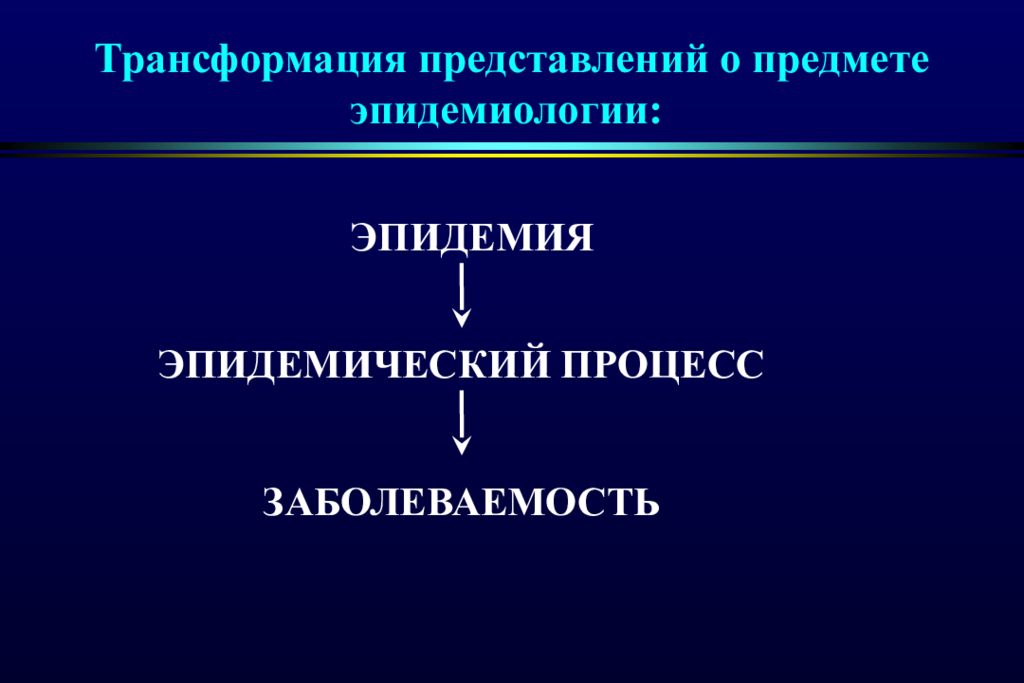

Слайд 50: Трансформация представлений о предмете эпидемиологии:

ЭПИДЕМИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Слайд 51: МЕТОД ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Если рассматривать метод эпидемиологии в исторической ретроспективе, то он предназначался в основном для изучения эпидемиологии инфекционных заболеваний. И это обстоятельство явилось хорошей базой для развития эпидемиологии в целом. Поэтому в настоящее время этот метод с успехом используется для изучения причин возникновения и распространения любых заболеваний (и не только инфекционных). Основная задача эпидемиологического метода – найти причины, выявить факторы способствующие возникновению и распространению любых патологических состояний в популяции людей. Специфическим методом эпидемиологии является метод эпидемиологического обследования эпидемических очагов.

Слайд 52: ПРИЧИННОСТЬ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Причина (этиология) заболеваемости взаимодействие неоднородных по характеру и силе внешних болезнетворных ( этиологических ) факторов с неоднородной по способности реагирования на них популяцией людей ( эпидемиологических факторов). Прямые и непрямые причины заболеваемости : прямые причины заболеваемости – этиологические причины, непрямые - эпидемиологические причины.

Слайд 53: ПРИЧИННОСТЬ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Необходимая причина заболеваемости : Причина, без которой заболеваемость не возникает. Относится к категории этиологических причин. Достаточная причина заболеваемости : Причина, которая с неизбежностью приводит к заболеваемости. Является многокомпонентной. Обязательным компонентом достаточной причины является необходимая причина. Профилактика заболеваний достигается устранением не всех, а нескольких или одного из компонентов.

Слайд 54: ПРИЧИННОСТЬ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Факторы риска: Факторы, которые увеличивают риск заболеваемости, но не являются ее достаточной причиной. Относятся к категории элементов социальной и природной среды, поведения людей и индивидуальных особенностей организма, которые повышают риск возникновения заболевания. Вся совокупность факторов, имеющих отношение к заболеваемости людей - Медико-экологические факторы

Слайд 55: ПРИЧИННОСТЬ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Медико-экологические факторы: По классификации ВОЗ объединены в четыре группы: 1) генетические факторы (наследственность), определяющие предрасположенность популяции людей к заболеваниям (внутренние этиологические факторы, передающиеся по наследству); 2) часть внешних этиологических факторов и болезнетворных условий, которая связана с образом жизни людей и социально-экономическим статусом;

Слайд 56: ПРИЧИННОСТЬ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Медико-экологические факторы: 3) часть внешних этиологических факторов и болезнетворных условий, которая связана с загрязнением внешней среды (воздух, вода, пища, почва); 4) медико-санитарные факторы, определяющие практическую реализацию возможностей первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваемости.

Слайд 57: БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР» В ЭПИДЕМИЛОГИИ

Совокупность признаков популяций паразита и хозяина, обеспечивающая их взаимодействие. «… определяется особенностями паразитизма возбудителей применительно к организму человека». «… это экология возбудителей инфекционных болезней» (В.Д. Беляков).

Слайд 58: ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР» В ЭПИДЕМИЛОГИИ

Совокупность абиотических и биотических элементов внешней среды, которые непосредственно или опосредовано (через изменение социальных условий) оказывают активизирующее или тормозящее воздействие на эпидемический процесс, способствуя или препятствуя проявлению у возбудителей инфекционных заболеваний эволюционно выработанных механизмов саморегуляции.

Слайд 59: СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР» В ЭПИДЕМИЛОГИИ

Совокупность общественных отношений, определяемая способом производства материальных благ, и обусловленные ею отдельные социальные элементы, которые оказывают активизирующее или тормозящее воздействие на эпидемический процесс, способствуя или препятствуя проявлению у возбудителей инфекционных заболеваний эволюционно выработанных механизмов саморегуляции.