Первый слайд презентации: Эволюция дыхательной системы

Слайд 2

Дыхание – совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, его использование в окислительно-восстановительных реакциях, а также удаление из организма углекислого газа и других конечных продуктов обмена веществ. Значение дыхания для организма - освобождении энергии, заключённой в органических веществах.

Слайд 3: Дыхание растений

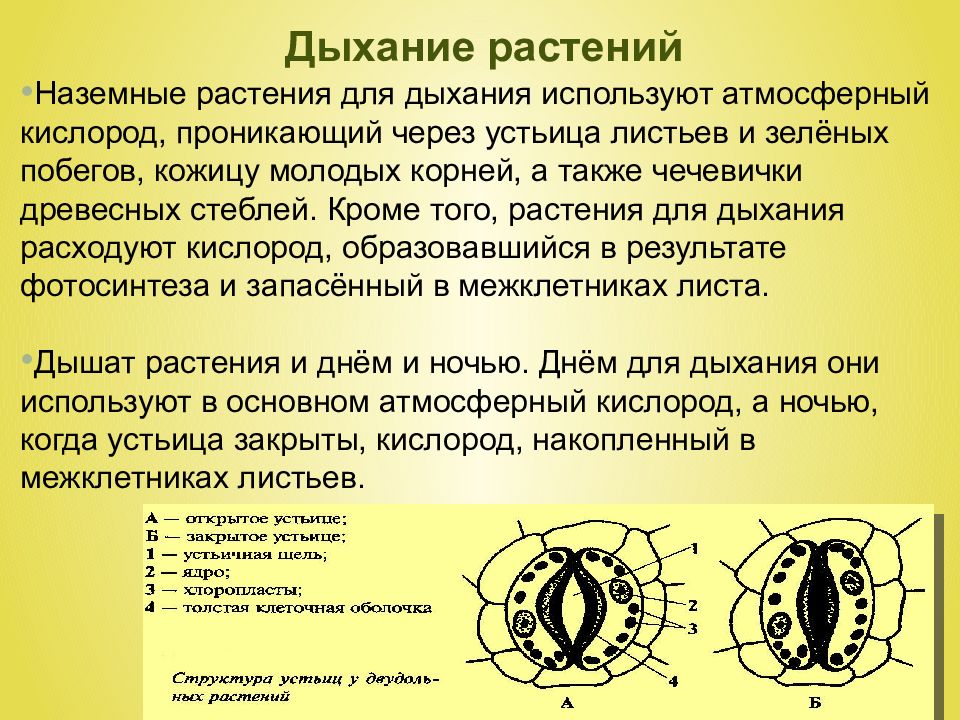

Наземные растения для дыхания используют атмосферный кислород, проникающий через устьица листьев и зелёных побегов, кожицу молодых корней, а также чечевички древесных стеблей. Кроме того, растения для дыхания расходуют кислород, образовавшийся в результате фотосинтеза и запасённый в межклетниках листа. Дышат растения и днём и ночью. Днём для дыхания они используют в основном атмосферный кислород, а ночью, когда устьица закрыты, кислород, накопленный в межкл е тниках листьев.

Слайд 4: Дыхание растений

Водные растения дышат кислородом, растворённом в воде. Кислород поступает к ним через всю поверхность тела путём диффузии, т. е. переноса по градиенту концентрации. Некоторые водные растения, например кувшинки, имеют воздухоносные полости, которые обеспечивают проведение воздуха к органам и тканям и удерживают растение в толще воде.

Слайд 5

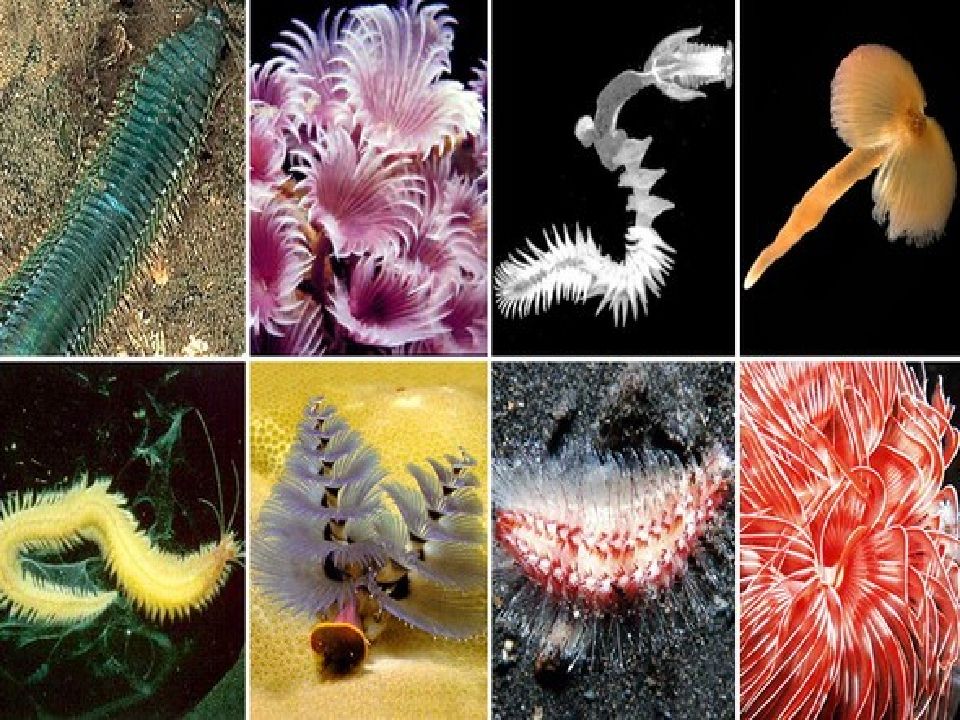

В ходе эволюции у организмов развилась высокоорганизованная система органов дыхания. У многих беспозвоночных животных, например, у кишечнополостных, плоских и круглых червей еще нет специальных органов дыхания. У них газообмен происходит путем диффузии кислорода и углекислого газа (растворенных в воде) между отдельными клетками организма и внешней средой. С развитием системы кожных покровов (на уровне организации червеобразных животных) газообмен с внешней средой стал осуществляться главным образом через покровы (кожное дыхание ). У высших многоклеточных дифференцируются специальные органы г азообмена различного происхождения и строения.

Слайд 6: Дыхание одноклеточных и беспозвоночных животных

Одноклеточные животные, или простейшие, дышат через плазматическую мембрану, кислород и углекислый газ поступают через неё путём диффузии. Поглощают растворенный в воде кислород всей поверхностью своего тела.

Слайд 7

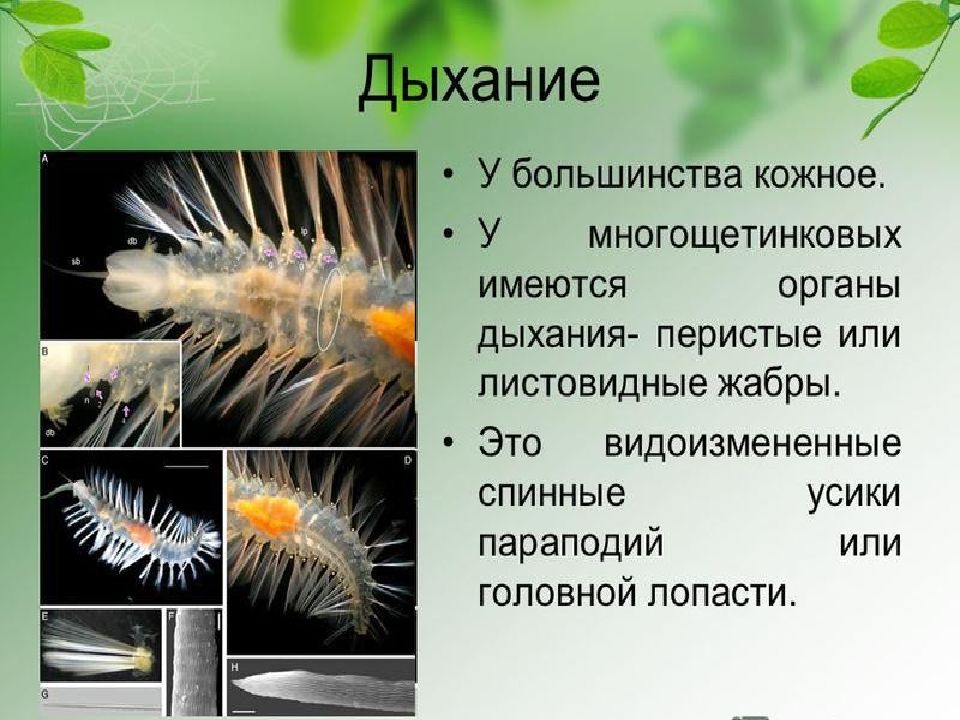

Кожное дыхание кишечнополостных и некоторых кольчатых червей также осуществляется путём диффузии через кожные покровы. Однако у большинства многоклеточных животных в связи с увеличением размеров тела поступление газов через поверхность тела уже неспособно полностью удовлетворить потребность клеток и тканей в кислороде.

Слайд 8

К кожному дыханию часто относят кишечное дыхание, когда функцию газообмена осуществляет оболочка кишечника ( у кишечнополостных )

Слайд 9

У большинства первичноводных животных имеются выпячивания наружных покровов, выполняющие дыхательную функцию: жабры рыб и ракообразных, ктенидии моллюсков, жаберные книжки мечехвостов, к ожные жабры иглокожих. У некоторых водных животных сформировались внутренние дыхательные поверхности: водные лёгкие голотурий (морские огурцы, кубышки) и офиур, анальная дыхательная система у водных личинок стрекоз, пластроны у некоторых водяных клопов

Слайд 15

Эти морские членистоногие по праву считаются живыми ископаемыми, ведь они живут на Земле более 450 миллионов лет. Чтобы представить, как это долго, скажем, что мечехвосты старше деревьев.

Слайд 18

Голотурия мелкие — до 2—3 см в длину, некоторые тропические формы — до 1 м.

Слайд 20

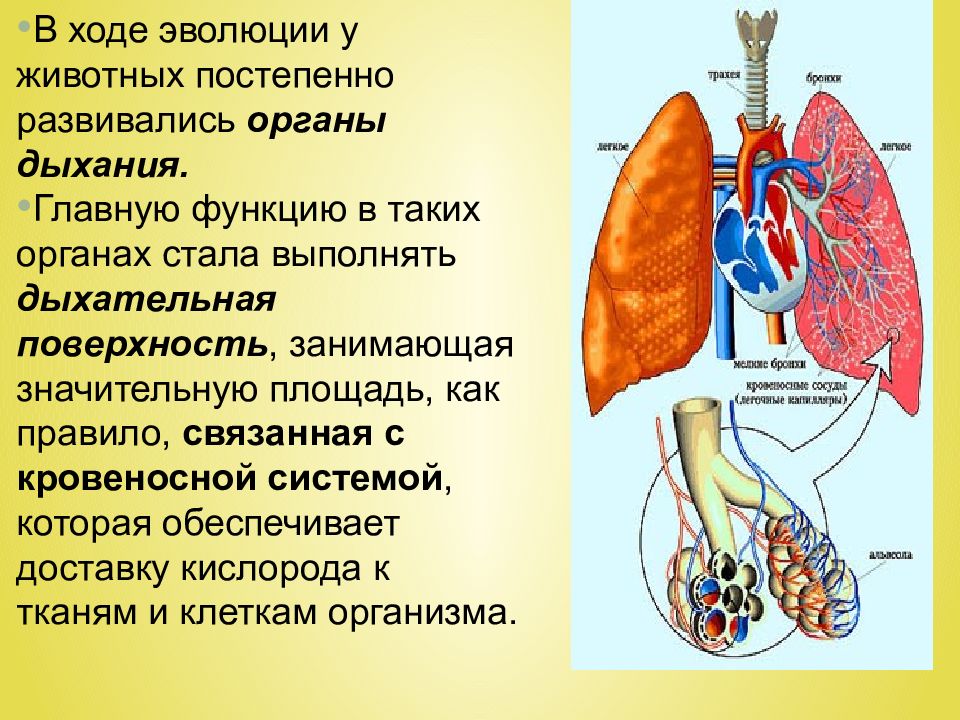

В ходе эволюции у животных постепенно развивались органы дыхания. Главную функцию в таких органах стала выполнять дыхательная поверхность, занимающая значительную площадь, как правило, связанная с кровеносной системой, которая обеспечивает доставку кислорода к тканям и клеткам организма.

Слайд 21

Органы дыхания членистоногих У паукообразных органами дыхания служат трахеи, листовидные легкие ( лёгочные книжки ) у фаланг, лжескорпионов, сенокосцев и некоторых клещей ) или так называемые лёгочные мешки у скорпионов

Слайд 22

Водные членистоногие, например речные раки, дышат с помощью жабр – выростов кожных покровов, пронизанных сетью кровеносных сосудов.

Слайд 23

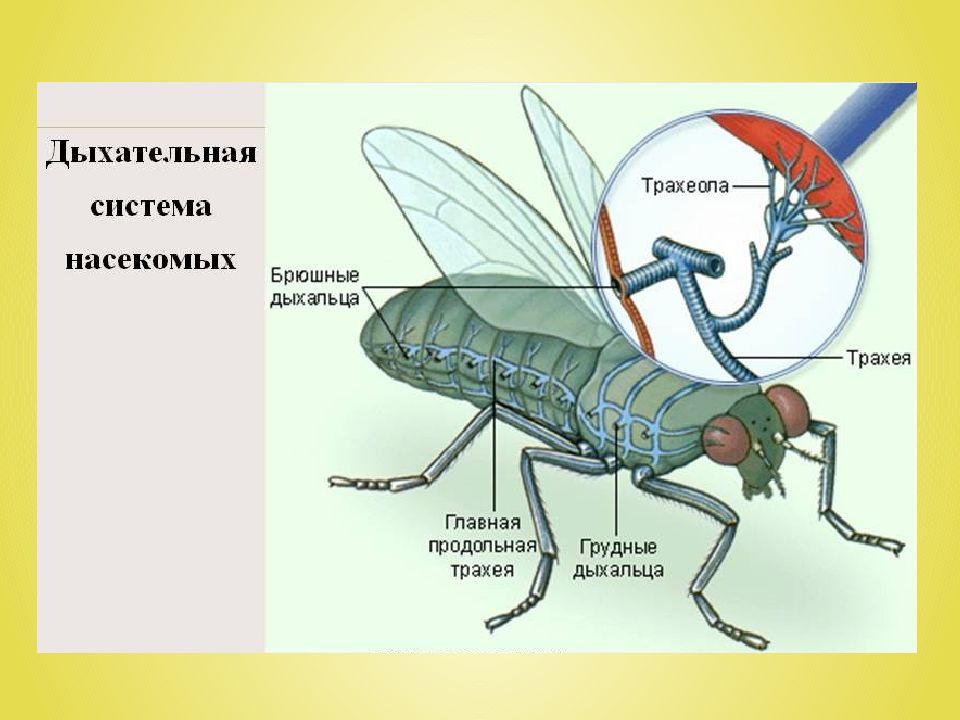

У наземных беспозвоночных животных дыхание воздушное. Например, дыхательная система насекомых представлена трахеями – хитиновыми трубочками, открывающимися наружу дыхальцами и пронизывающими всё тело животных. Кислород поступает непосредственно к тканям и органам.

Слайд 25

Органами дыхания моллюсков (водных обитателей) являются пластинчатые, перистые жабры у наземных форм - легкое особый карман мантии, куда воздух попадает через дыхательное отверстие. Поскольку дышит прудовик атмосферным воздухом, ему время от времени необходимо подниматься на поверхность

Слайд 26: Дыхание позвоночных животных и человека

Процесс дыхания у позвоночных животных и человека складывается из трёх этапов: внешнего дыхания, переноса газов и тканевого дыхания. При внешнем дыхании в органах дыхания происходит обмен газов между внешней средой и кровью. Перенос газов осуществляет кровь, транспортируя кислород от органов дыхания к остальным органам, а от них – углекислый газ в обратном направлении. Тканевое дыхание обеспечивает обмен газов между кровью и клетками организмов.

Слайд 27

Эволюция органов дыхания у позвоночных шла по пути: - увеличения площади легочных перегородок, участвующих в газообмене; - совершенствования транспортных систем, доставка кислорода клеткам; - развития систем, обеспечивающих вентиляцию органов дыхания.

Слайд 28

У низших хордовых (оболочники, бесчерепные- ланцетники ) основную роль в процессах газообмена играет кожное дыхание : газообмен происходит путем диффузии кислорода и углекислого газа (в направлении среды с меньшим парциальным давлением соответствующих газов ) между снабжающими покровы кровеносными сосудами и внешней средой. Но при этом у низших хордовых существует еще один важный орган газообмена – ж аберные щели

Слайд 29

Ж аберные щели представляют собою короткие каналы щелевидной или округлой формы, соединяющие полость глотки (передний отдел пищеварительного тракта) с внешней средой. Вода, направляемая работой мерцательных клеток глоточного эпителия и специального мерцательного органа, расположенного вблизи ротового отверстия, непрерывным, хотя и медленно текущим потоком входит через ротовое отверстие в глотку и далее следует через жаберные щели наружу. В жаберных щелях вода проходит сквозь своеобразный «слизевой фильтр» (слизь, выделяемая железистыми клетками эпителия глотки, стекает сверху на жаберные щели), который используется животным для извлечения мелких пищевых частиц (различных микроорганизмов и органических остатков, взвешенных в морской воде). Одновременно проходящая сквозь жаберные щели вода обогащает кислородом кровь, текущую по многочисленным жаберным артериям, располагающимся в перегородках между жаберными щелями, а углекислый газ диффундирует из крови в воду.

Слайд 31

Жаберные щели, где поток воды непрерывно омывает тонкие жаберные перегородки с проходящими в них кровеносными сосудами, оказались весьма перспективными для развития специальных органов дыхания (первых в истории хордовых животных). Этими органами стали жабры, характерные для всех первичноводных позвоночных.

Слайд 32

Необходимость в жаберном насосе возникла при переходе предков позвоночных к активному образу жизни: от пассивного фильтрационного питания при относительно малой подвижности животных у морского дна – к активным поискам пищи, требующим более значительных и быстрых перемещений в толще воды. Активизация образа жизни требовала более высокого уровня обмена веществ и энергии, достижение которого было возможно только при существенной интенсификации дыхания, необходимой предпосылкой чего и является развитие механизма активной вентиляции жабр – жаберного насоса.

Слайд 33

. У современных представителей бесчелюстных – миног и миксин (класс круглоротых ) жаберные щели образуют расширения – округлые полости, называемые жаберными мешками (от 7 до 14 пар), помещенными в жаберную решетку. Тонкие жаберные лепестки свешиваются в полость жаберных мешков. Жаберные мешки охвачены околожаберными синусами, которые представляют собой лакуны, заполненные кровью и лимфой. Благодаря несжимаемости жидкостей давление, возникающее при сжатии мышцами жаберной решетки снаружи, приводит к равномерному сжатию жаберных мешков со всех сторон. Внутренние жаберные отверстия ведут из жаберных мешков в глотку или (у миног) в ее обособленную нижнюю часть – дыхательную трубку, которая впереди снабжена клапаном, пропускающим воду лишь в одном направлении: из ротовой полости в дыхательную трубку.

Слайд 34

Это устройство позволяет миногам вентилировать жабры, когда животное присасывается с помощью присасывательной воронки, расположенной впереди ротового отверстия, к добыче или какому-либо другому подводному объекту. В этом случае при дыхательных движениях жаберной решетки вода входит и выходит через наружные жаберные отверстия (когда минога плывет, вода в жаберную систему поступает также через рот).

Слайд 35

У наиболее примитивных современных челюстноротых позвоночных – акул, скатов, химер (класс хрящевых рыб) имеется 5…7 пар жаберных дуг, несущих по наружному краю мягкие соединительнотканные жаберные перегородки, на которых располагаются жаберные лепестки. Свободные края жаберных перегородок имеют вид кожистых складок, черепицеобразно налегающих друг на друга в направлении спереди назад и прикрывающих жаберные щели. Пространство сбоку от жаберных дуг, образованное совокупностью жаберных щелей между жаберными перегородками и ограниченное сбоку их свободными краями, называется околожаберной полостью. Жаберные лепестки, сидящие с двух сторон одной жаберной перегородки, составляют дыхательную единицу, называемую жаброй. У большинства современных хрящевых рыб с одной стороны головы имеется 4 полных жабры (на передних жаберных дугах) и еще одна полужабра – на задней стороне жаберной перегородки, укрепленной на подъязычной дуге. Кроме того, в брызгальце (рудиментарная жаберная щель между челюстной и подъязычной дугами) располагается так называемая ложножабра – рудимент жабры челюстной дуги, сохранившийся от тех времен, когда это дуга была устроена еще как типичная жаберная.

Слайд 37

Органами дыхания водных позвоночных животных, например рыб, служат жабры, состоящие из жаберных дуг с жаберными лепестками, к оторые пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. Формируется нагнетательный насос подъязычного аппарата

Слайд 38

Но наиболее древним органом воздушного дыхания у позвоночных являются легкие. Вероятно, легкие имелись уже у древнейших костных рыб, что доказывается наличием у большинства современных видов, принадлежащих к различным группам костных рыб, гомологичного легким – плавательного пузыря. Плавательный пузырь у большинства костистых рыб, входящих в состав подкласса лучеперых, утратил роль дыхательного органа и является гидростатическим аппаратом, регулирующим плавучесть рыбы. Однако у более примитивных лучеперых рыб плавательный пузырь продолжает использоваться и как орган воздушного дыхания.

Слайд 39

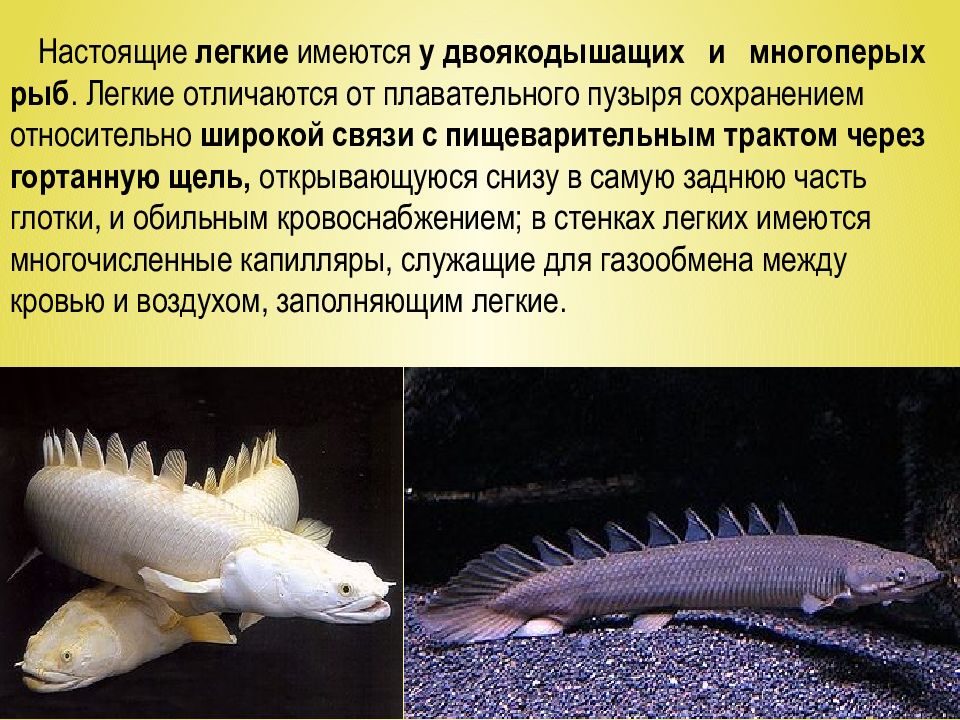

Настоящие легкие имеются у двоякодышащих и многоперых рыб. Легкие отличаются от плавательного пузыря сохранением относительно широкой связи с пищеварительным трактом через гортанную щель, открывающуюся снизу в самую заднюю часть глотки, и обильным кровоснабжением; в стенках легких имеются многочисленные капилляры, служащие для газообмена между кровью и воздухом, заполняющим легкие.

Слайд 40

У предков высших наземных позвоночных – амниот (включающих рептилий, птиц и млекопитающих) – в дополнение к древнему, унаследованному от рыб нагнетательному легочному насосу подъязычного аппарата начал формироваться новый механизм вентиляции легких. Этим механизмом стали изменения объема грудной части полости тела, где расположены легкие, посредством движений ребер, обусловленных сокращением мышц стенки тела.

Слайд 41

Этот способ вентиляции, обеспечивающий изменения объема самих легких и по принципу действия соответствующий всасывающему (разрежающему) насосу, гораздо эффективнее, чем нагнетательный насос подъязычного аппарата у рыб. Формируется грудная клетка – скелетный комплекс, включающий грудные позвонки, ребра (нередко разделенные на два подвижных отдела) и грудину. Сокращение разных групп мышц изменяет положение грудины и ребер, сжимая и расправляя грудную клетку

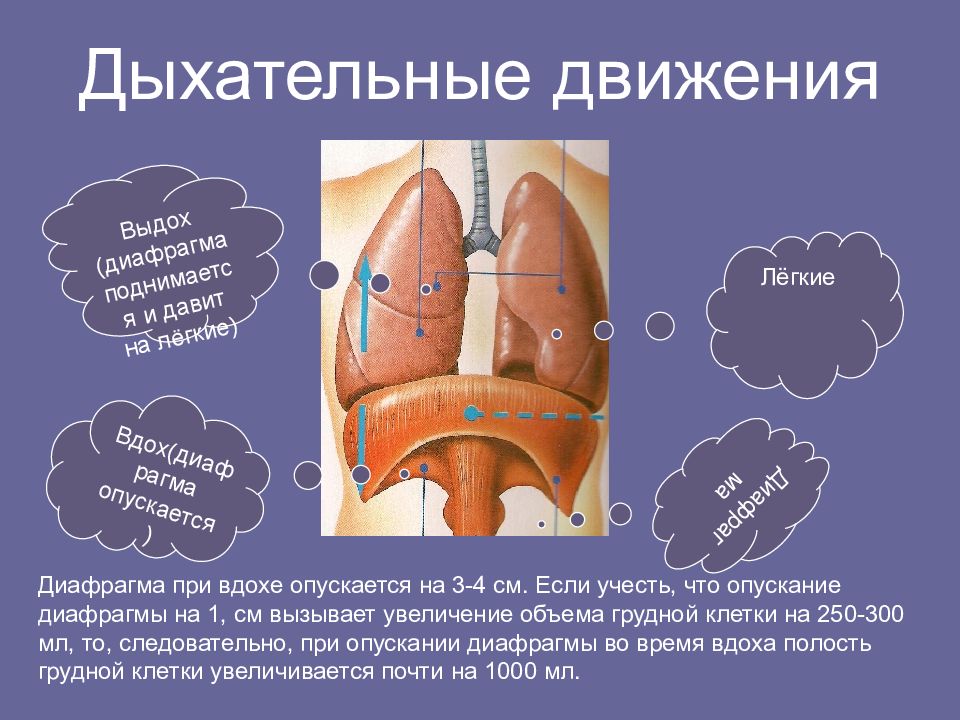

Слайд 43: Дыхательные движения

Лёгкие Диафрагма Вдох(диафрагма опускается) Выдох (диафрагма поднимается и давит на лёгкие) Диафрагма при вдохе опускается на 3-4 см. Если учесть, что опускание диафрагмы на 1, см вызывает увеличение объема грудной клетки на 250-300 мл, то, следовательно, при опускании диафрагмы во время вдоха полость грудной клетки увеличивается почти на 1000 мл.

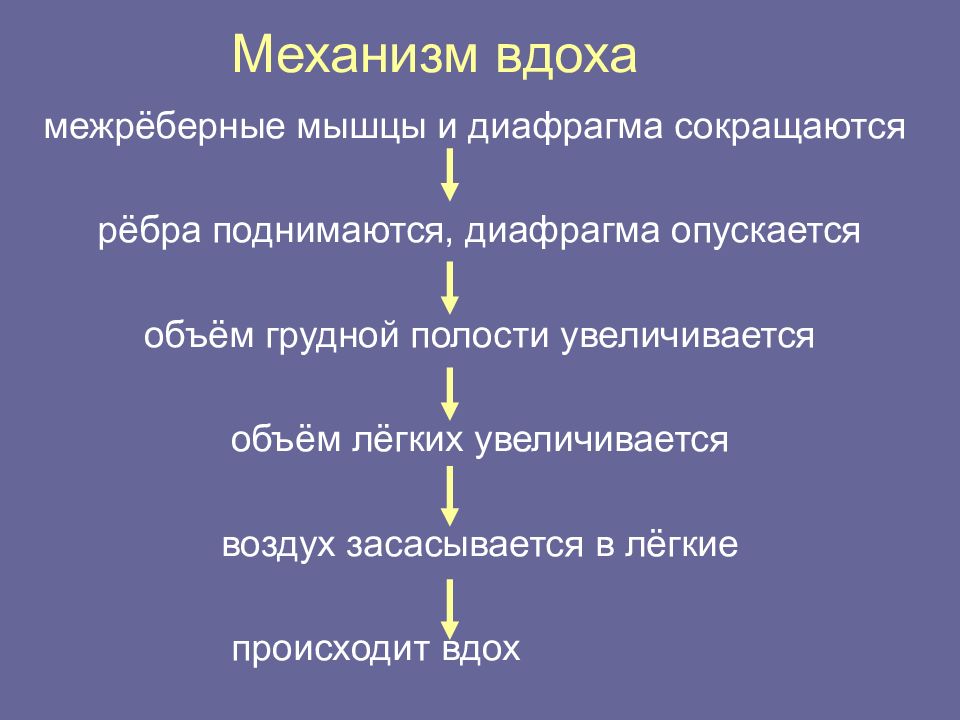

Слайд 44: Механизм вдоха

межрёберные мышцы и диафрагма сокращаются рёбра поднимаются, диафрагма опускается объём грудной полости увеличивается объём лёгких увеличивается воздух засасывается в лёгкие происходит вдох

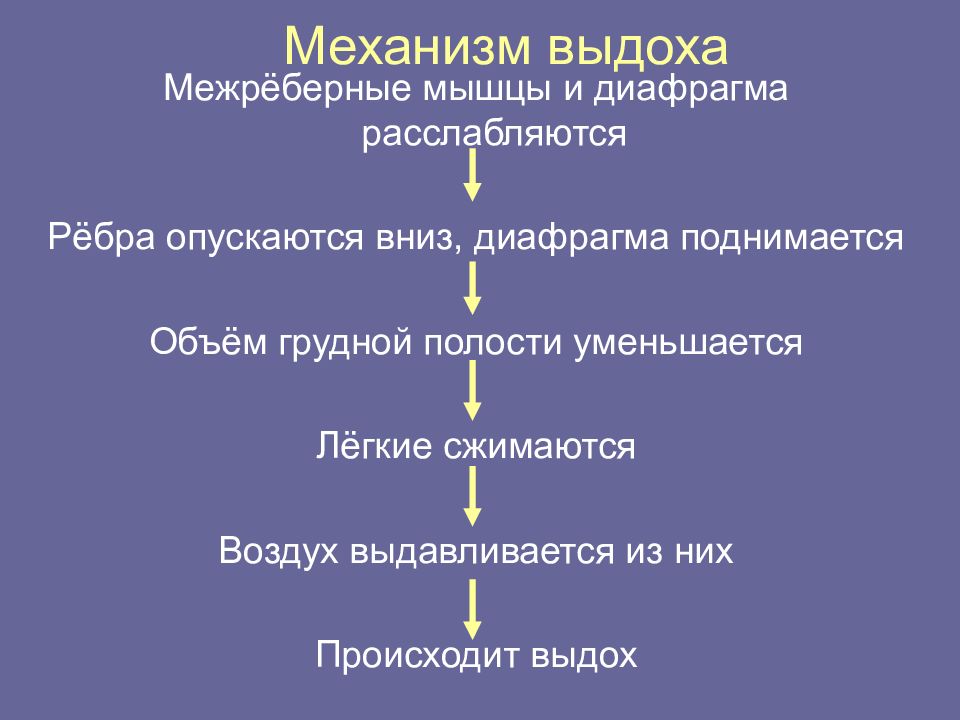

Слайд 45: Механизм выдоха

Межрёберные мышцы и диафрагма расслабляются Рёбра опускаются вниз, диафрагма поднимается Объём грудной полости уменьшается Лёгкие сжимаются Воздух выдавливается из них Происходит выдох

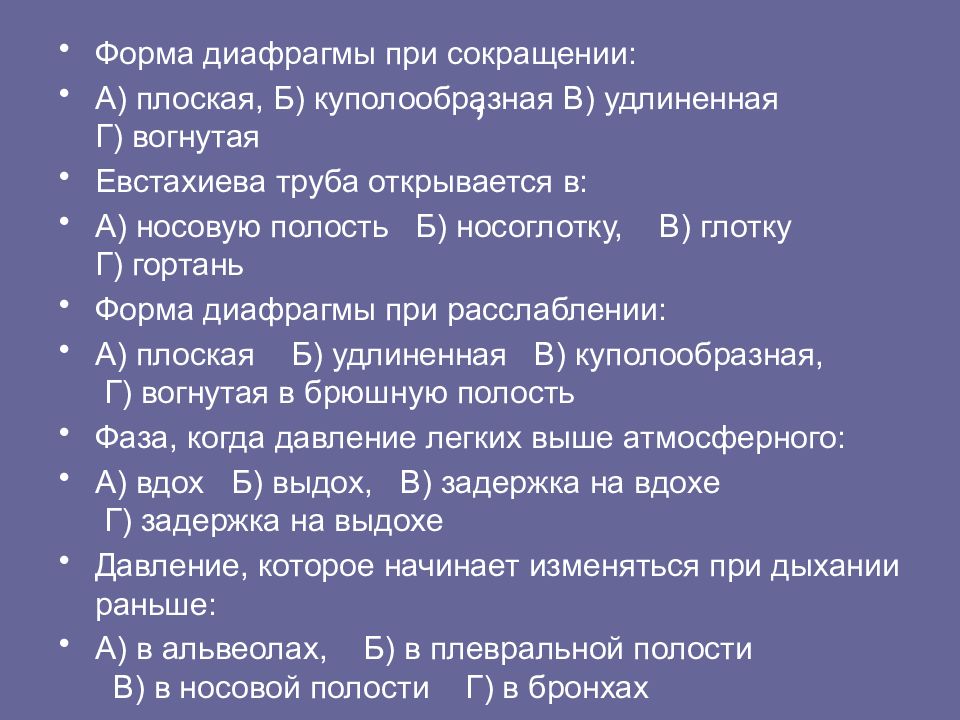

Слайд 46: ,

Форма диафрагмы при сокращении: А) плоская, Б) куполообразная В) удлиненная Г) вогнутая Евстахиева труба открывается в: А) носовую полость Б) носоглотку, В) глотку Г) гортань Форма диафрагмы при расслаблении: А) плоская Б) удлиненная В) куполообразная, Г) вогнутая в брюшную полость Фаза, когда давление легких выше атмосферного: А) вдох Б) выдох, В) задержка на вдохе Г) задержка на выдохе Давление, которое начинает изменяться при дыхании раньше: А) в альвеолах, Б) в плевральной полости В) в носовой полости Г) в бронхах

Слайд 47

При увеличении объема грудной клетки, давление в альвеолах: А) не изменяется Б) уменьшается, В) увеличивается Число дыхательных движений в минуту: А) 10-12 Б) 16-18, В) 20-22 Г) 24-26 У водолаза образуются пузырьки газа в крови (причина кессонной болезни) при: А) медленном подъеме с глубины на поверхность Б) медленном спуске на глубину В) быстром подъеме с глубины на поверхность Г) быстром спуске на глубину Концентрация углекислого газа, при которой у человека начинается отравление: А) 1% Б) 2-3% В) 4-5%, Г) 10-12% Концентрация углекислого газа, при которой у человека наступает потеря сознания и смерть: А) 1% Б) 2-3% В) 4-5% Г) 10-12%.

Слайд 48: Почему у женщин преобладает грудной тип дыхания (с помощью межрёберных мышц), а у мужчин брюшной (с помощью диафрагмы)?

Слайд 49

В зависимости от того, какие мышцы преимущественно участвуют в дыхании, различают следующие типы дыхания: 1) грудной, 2) брюшной, или диафрагмальный, 3) смешанный (грудо-брюшной). У мужчин преобладает брюшной тип дыхания, у женщин - грудной. Тип дыхания может меняться в зависимости от условий труда. У женщин, занимающихся физическим трудом, грудной тип дыхания сменяется брюшным или смешанным.

Слайд 50

Сокращение дыхательной мускулатуры обусловлено постоянно поступающими импульсами из дыхательного центра, расположенного в средней трети продолговатого мозга, под влиянием которых и происходит ритмическое сокращение и расслабление дыхательных мышц. Деятельность дыхательного центра протекает автоматически; строго периодические вспышки возбуждения зарождаются в самих клетках дыхательного центра под влиянием обменных процессов в них.

Слайд 51

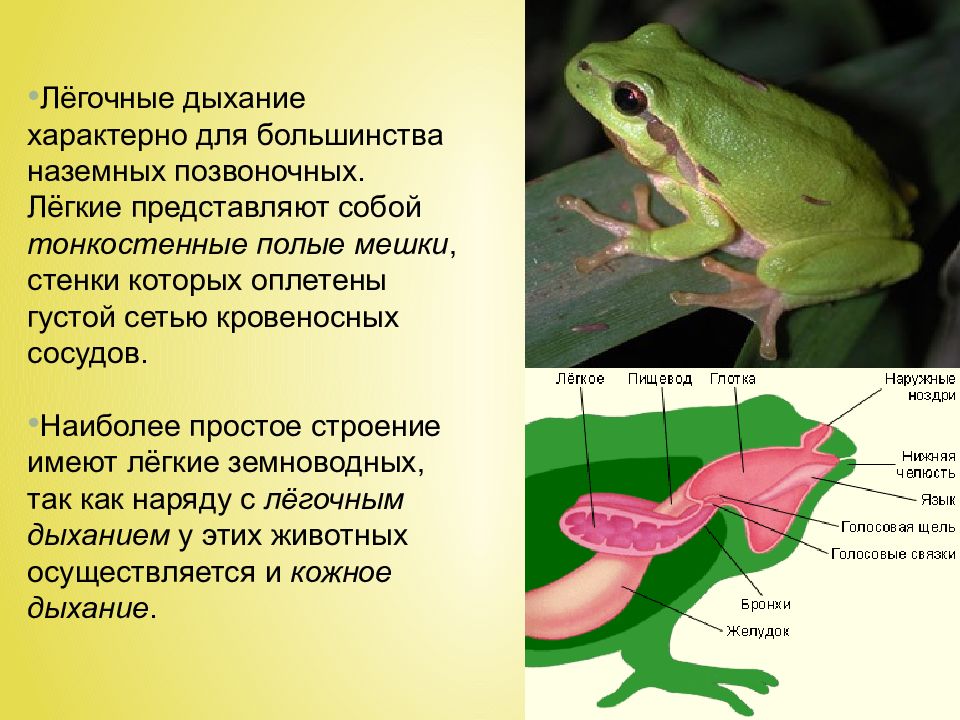

Лёгочные дыхание характерно для большинства наземных позвоночных. Лёгкие представляют собой тонкостенные полые мешки, стенки которых оплетены густой сетью кровеносных сосудов. Наиболее простое строение имеют лёгкие земноводных, так как наряду с лёгочным дыханием у этих животных осуществляется и кожное дыхание.

Слайд 52

В морфологическом отношении легкие амфибий устроены, по существу, довольно сходно с легкими двоякодышащих рыб. Это парные мешкообразные органы. Внутренняя поверхность легких у некоторых видов земноводных почти гладкая, у других — ячеистая (имеются перегородки первого, второго и третьего порядка, выступающие от стенок легкого в его полость и существенно увеличивающие поверхность газообмена). В стенках легких, как и у двоякодышащих рыб, имеются гладкие мышечные волокна.

Слайд 53

Для вентиляции дыхательной системы земноводные используют не ротовое отверстие, как рыбы, а короткие носовые ходы, открывающиеся наружными ноздрями во внешнюю среду, а внутренними ноздрями, или хоанами, — в переднюю часть крыши ротовой полости. Некоторые хвостатые амфибии вообще утратили легкие и полностью перешли на кожное дыхание (семейство безлегочных саламандр, обитающих главным образом в Америке). У бесхвостых амфибий преобладает легочное дыхание.

Слайд 54

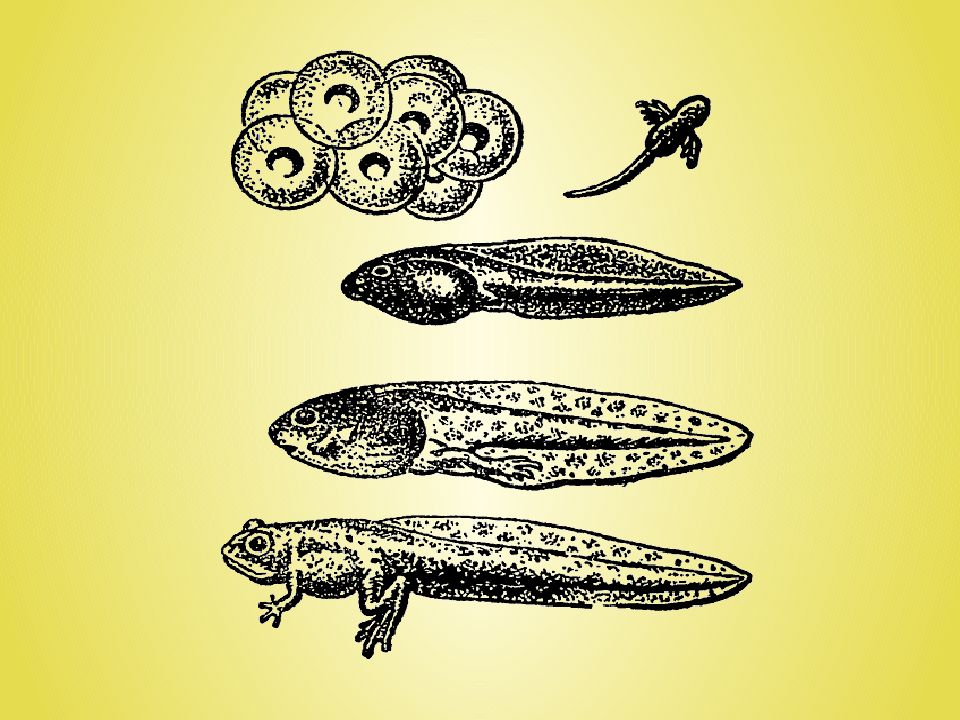

В отличии от рыб, земноводные дышат не ртом, а через носовые ходы. Вентиляция лёгких осуществляется за счёт изменения объёма ротоглоточной полости : воздух поступает в ротоглоточную полость через ноздри при опускании её дна. При поднимании дна воздух проталкивается в лёгкие. Выдох осуществляется между этими фазами дыхания, из-за чего в ротовой полости происходит частичное смешивание свежего воздуха с отработанным. Из-за малоэффективности такого способа дыхания земноводные наряду с лёгочным используют кожное дыхание. У личинок земноводных дыхательную функцию в начале выполняет опутанный кровеносными сосудами желточный мешок, затем — наружные жабры, а также в некоторых случаях кровеносные сосуды в хвостовом плавнике. У взрослых животных жабры исчезают.

Слайд 58

У амниот (высших позвоночных) дыхание осуществляется путём расширения и сужения грудной клетки при помощи межрёберной и брюшной мускулатуры. Этот способ вентиляции лёгких является более совершенным, нежели дыхание земноводных. Поэтому у высших позвоночных отпала необходимость в дополнительном кожном дыхании

Слайд 59

Дыхательная система часто является «узким местом» в организации животных, определяя доступный для данной группы организмов уровень энергетики и метаболизма. Эволюционные преобразования органов дыхательной системы часто выступают как ароморфозы. В эволюции наземных позвоночных несомненными ароморфозами были 1. развитие всасывающего дыхательного насоса грудной клетки у древнейших амниот – предков современных пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, 2. дифференциация структуры легких и дыхательных путей, которое позволило освоить сушу как среду обитания.

Слайд 60

У рептилий, птиц и млекопитающих — механизмом дыхания стали изменения объема грудной части полости тела, где расположены легкие, посредством движений ребер, обусловленных сокращением мышц стенки тела. Этот способ вентиляции, обеспечивающий изменения объема самих легких и по принципу действия соответствующий всасывающему (разрежающему) насосу, гораздо эффективнее, чем нагнетательный насос подъязычного аппарата. Общим для них всех явилось формирование грудной клетки — скелетного комплекса, включающего грудные позвонки, ребра (нередко разделенные на два подвижных отдела) и грудину. Сокращение разных групп мышц изменяет положение грудины и ребер, сжимая и расправляя грудную клетку.

Слайд 61

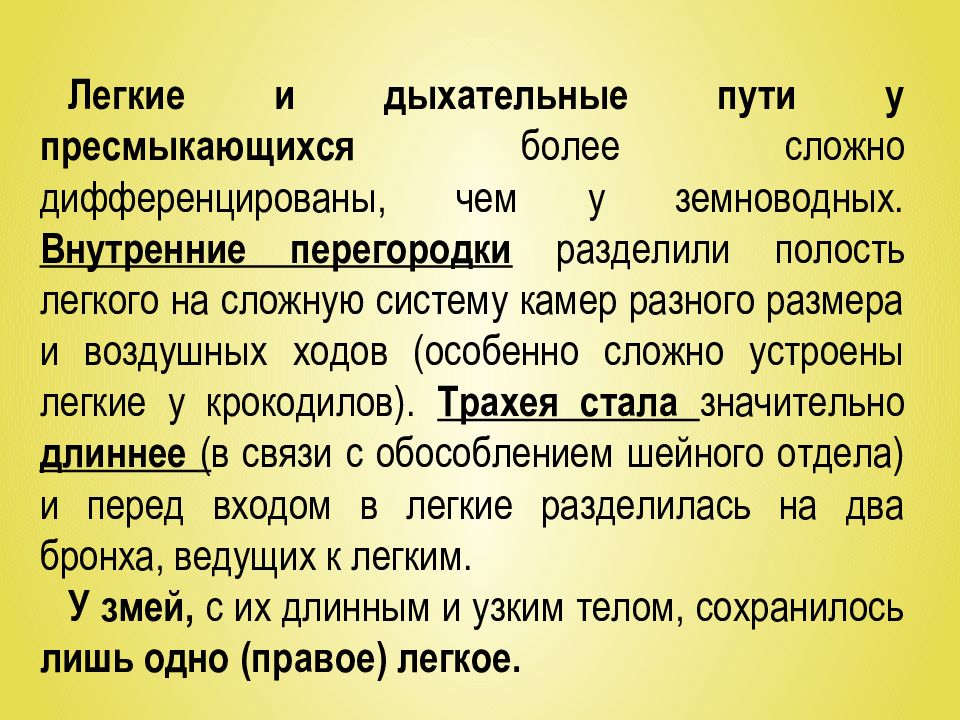

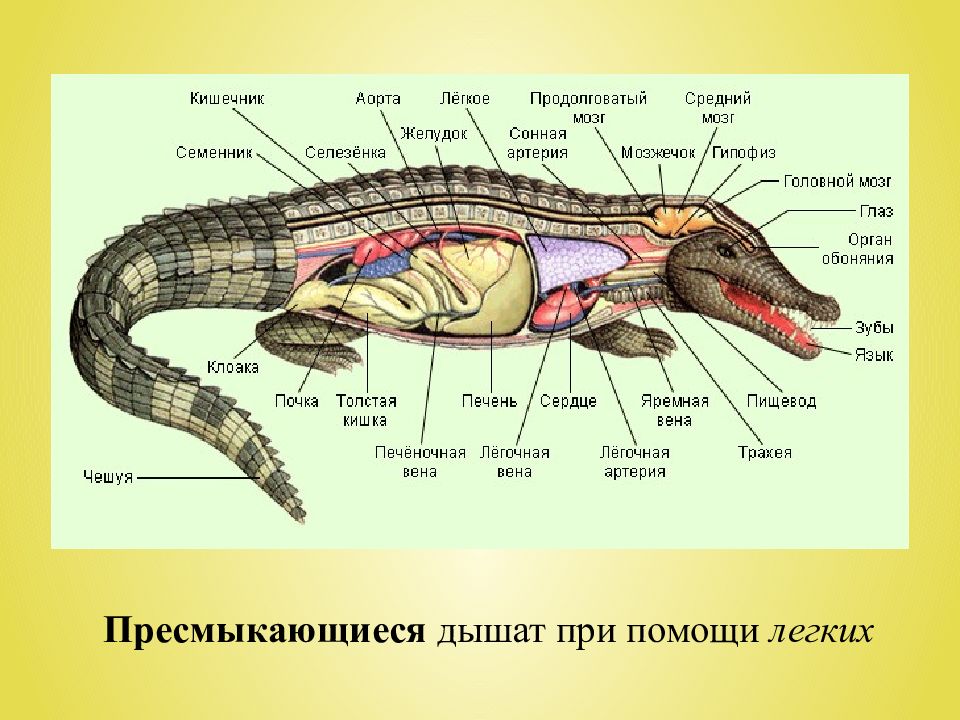

Легкие и дыхательные пути у пресмыкающихся более сложно дифференцированы, чем у земноводных. Внутренние перегородки разделили полость легкого на сложную систему камер разного размера и воздушных ходов (особенно сложно устроены легкие у крокодилов). Трахея стала значительно длиннее ( в связи с обособлением шейного отдела) и перед входом в легкие разделилась на два бронха, ведущих к легким. У змей, с их длинным и узким телом, сохранилось лишь одно (правое) легкое.

Слайд 62

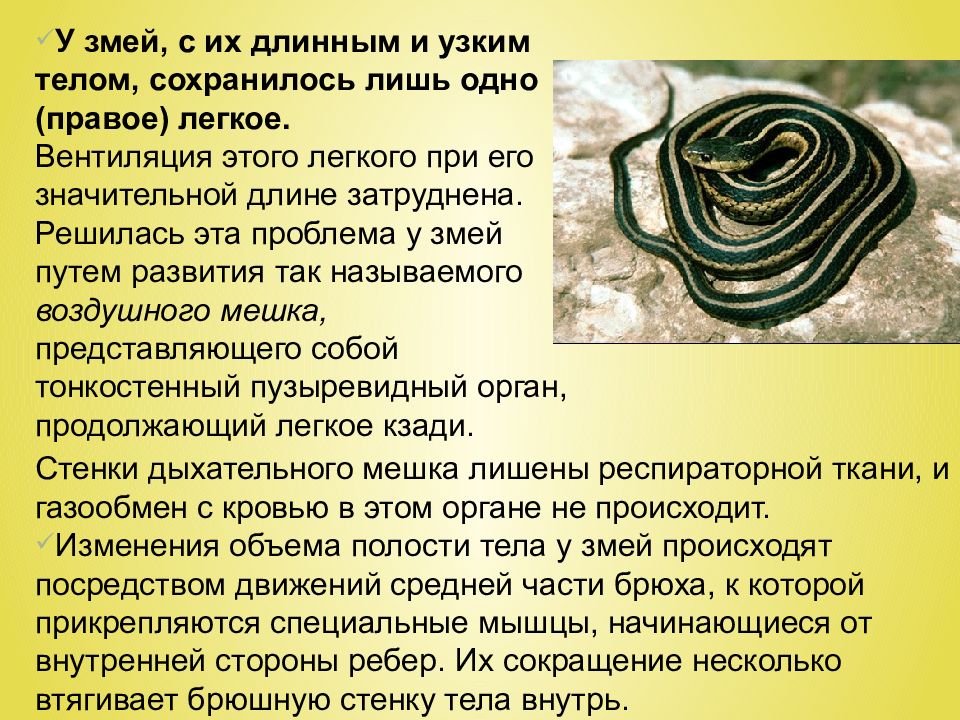

У змей, с их длинным и узким телом, сохранилось лишь одно (правое) легкое. Вентиляция этого легкого при его значительной длине затруднена. Решилась эта проблема у змей путем развития так называемого воздушного мешка, представляющего собой тонкостенный пузыревидный орган, продолжающий легкое кзади. Стенки дыхательного мешка лишены респираторной ткани, и газообмен с кровью в этом органе не происходит. Изменения объема полости тела у змей происходят посредством движений средней части брюха, к которой прикрепляются специальные мышцы, начинающиеся от внутренней стороны ребер. Их сокращение несколько втягивает брюшную стенку тела внутрь.

Слайд 63

У пресмыкающихся тело покрыто роговыми чешуями, поэтому кожное дыхание у них отсутствует и в лёгких значительно увеличена дыхательная поверхность.

Слайд 65

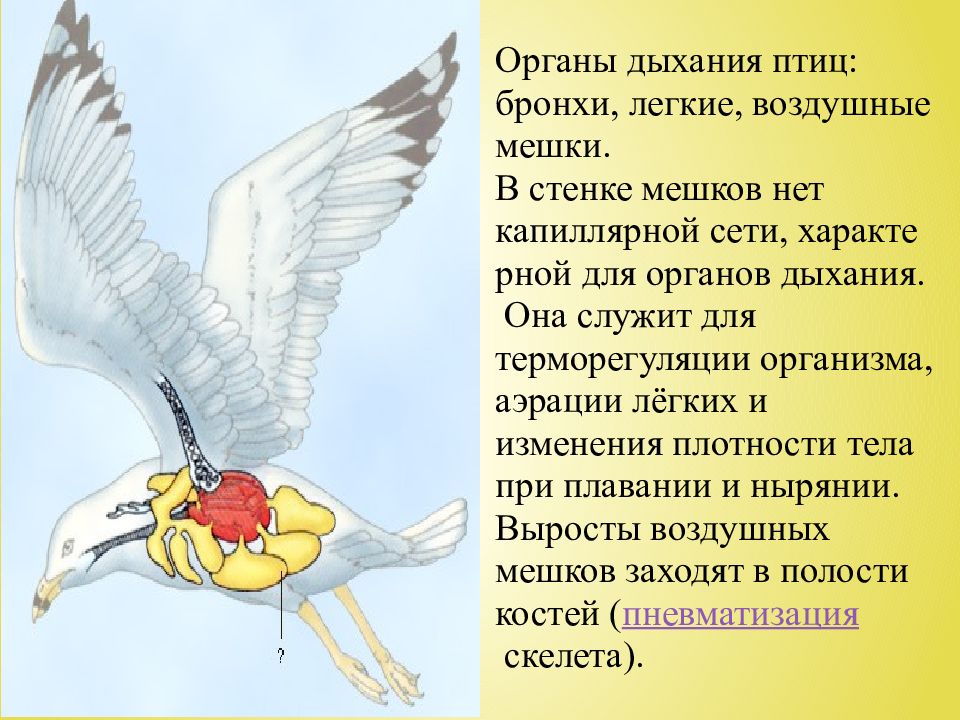

У птиц помимо лёгких имеются воздушные мешки – выросты лёгких, располагающиеся между внутренними органами и в полых костях. Газообмен у птиц происходит при вдохе и при выдохе (двойное дыхание), когда воздух проходит через лёгкие и воздушные мешки и обратно. Это разрастания бронхов

Слайд 66

Органы дыхания птиц: бронхи, легкие, воздушные мешки. В стенке мешков нет капиллярной сети, характерной для органов дыхания. Она служит для терморегуляции организма, аэрации лёгких и изменения плотности тела при плавании и нырянии. Выросты воздушных мешков заходят в полости костей ( пневматизация скелета).

Слайд 67

Органы дыхания млекопитающих и птиц обеспечивают такую интенсивность газообмена, которая достаточна для достижения высокого уровня метаболизма, позволяющего возникновение теплокровности. При этом необходимо отметить, что в целом интенсивность газообмена в легких птиц выше, чем таковая в легких млекопитающих. Это обеспечивается высокой эффективностью механизма вентиляции легких у птиц и огромной поверхностью газообмена; при сравнении животных с одинаковой массой тела оказывается, что поверхность дыхательных капилляров птицы примерно в 10 раз больше, чем поверхность легочных альвеол млекопитающего.

Слайд 68

Дыхательная система птиц считается одной из самых сложных среди всех групп животных. Лёгкие устроены таким образом, что воздух проходит через них насквозь. При вдохе только 25 % наружного воздуха остаётся непосредственно в лёгких, а 75 % проходит через них и попадает в специальные воздушные мешки. При выдохе воздух из воздушных мешков опять идёт через лёгкие, но уже наружу, образуя так называемое двойное дыхание. Таким образом, лёгкие постоянно насыщаются кислородом как во время вдоха, так и выдоха. Воздушные мешки расположены в промежутках между органами, под кожей и даже внутри полых костей. Голосовые связки отсутствуют, а звуки издаются с помощью сиринкса — мышечной камеры с несколькими барабанными перепонками, расположенной в основании трахеи.

Слайд 69

Акт дыхания у нелетящей птицы осуществляется путем изменения объема грудной клетки за счет приближения или удаления грудины от позвоночника. В полете такой механизм дыхания невозможен в связи с работой грудных мышц, и он совершается при участии воздушных мешков. При подъеме крыльев мешки растягиваются и воздух через ноздри с силой засасывается в легкие и далее в сами мешки. При опускании крыльев воздушные мешки сжимаются и воздух из них поступает в легкие, где вновь происходит газообмен. Обмен газами в легких на вдохе и выдохе получил название двойного дыхания. Приспособительное значение его очевидно: чем чаще птица машет крыльями, тем активнее она дышит. Кроме того, воздушные мешки предохраняют тело птицы от перегрева во время быстрого полета.

Слайд 70

Основная особенность дыхания птиц — легкие, не подлежащие растяжению, заключенные в жесткую грудную клетку, которая не меняет своего объема при полете. Примечательно, что в дыхательных путях птиц не обнаружено никаких клапанов, так что движения воздуха происходят по законам гидродинамики. Интенсивности газообмена способствует наличие противоточной системы кровообращения в легких птиц, т. е. кровь и воздух движутся в противоположных направлениях, навстречу друг другу. Из-за этого «более свежие» порции воздуха контактируют с «более артериальной» кровью, что обеспечивает эффективный газообмен. Птицы из 1 литра воздуха извлекают 40 мл кислорода (млекопитающие — 30 мл), при этом напряженность кислорода в артериальной крови больше, а двуокиси углерода меньше, чем в выдыхаемом воздухе!

Слайд 71

Наиболее сложно устроены лёгкие млекопитающих, в том числе и человека. Площадь дыхательной поверхности у них в десятки раз превосходит площадь тела (у человека до 100 м 2 ).

Слайд 72

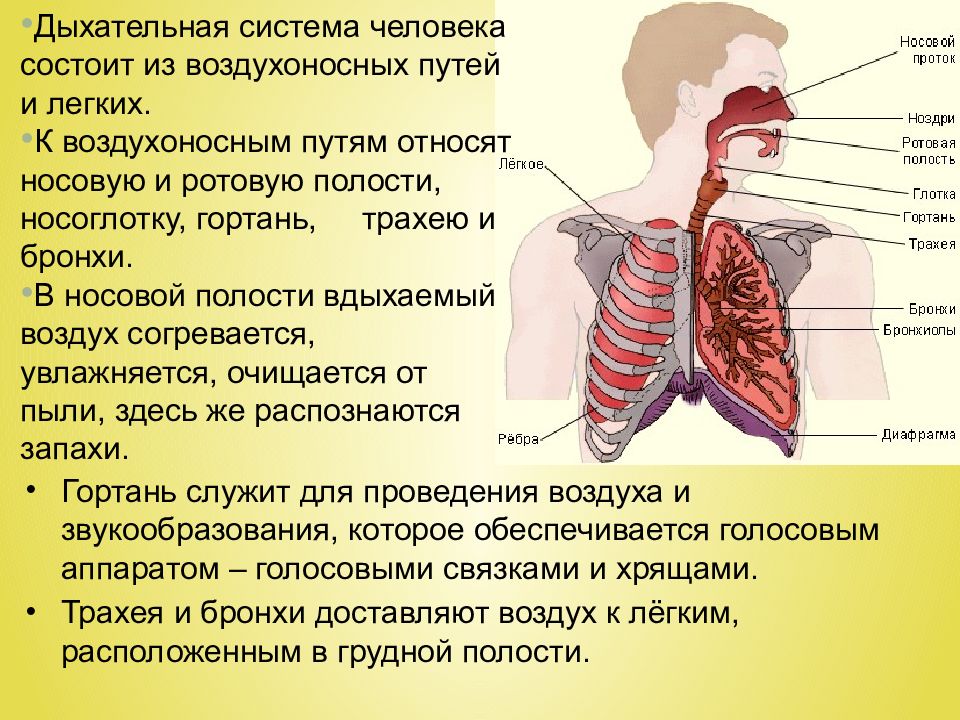

Гортань служит для проведения воздуха и звукообразования, которое обеспечивается голосовым аппаратом – голосовыми связками и хрящами. Трахея и бронхи доставляют воздух к лёгким, расположенным в грудной полости. Дыхательная система человека состоит из воздухоносных путей и легких. К воздухоносным путям относят носовую и ротовую полости, носоглотку, гортань, трахею и бронхи. В носовой полости вдыхаемый воздух согревается, увлажняется, очищается от пыли, здесь же распознаются запахи.

Слайд 73

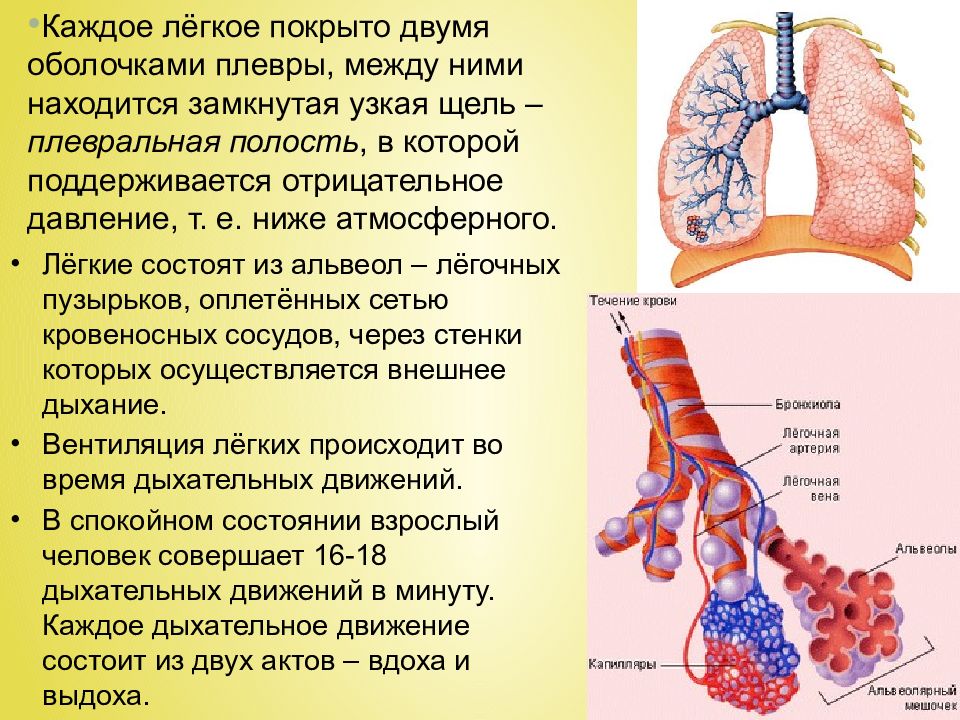

Лёгкие состоят из альвеол – лёгочных пузырьков, оплетённых сетью кровеносных сосудов, через стенки которых осуществляется внешнее дыхание. Вентиляция лёгких происходит во время дыхательных движений. В спокойном состоянии взрослый человек совершает 16-18 дыхательных движений в минуту. Каждое дыхательное движение состоит из двух актов – вдоха и выдоха. Каждое лёгкое покрыто двумя оболочками плевры, между ними находится замкнутая узкая щель – плевральная полость, в которой поддерживается отрицательное давление, т. е. ниже атмосферного.

Слайд 74: Механизмы вдоха и выдоха

Вдох происходит за счёт увеличения объёма грудной клетки, достигаемого сокращением межрёберных мышц и мышц диафрагмы. Вслед за этим лёгкие расширяются, что приводит к понижению в них давления, атмосферный воздух всасывается в лёгкие. Выдох в состоянии покоя происходит в основном пассивно. Так, рёбра под действием силы тяжести опускаются, диафрагма благодаря давлению внутренних органов поднимается, и объём грудной клетки уменьшается. Плевральная жидкость и лёгкие сдавливаются, и лёгочный воздух выходит наружу.

Слайд 77

Регуляцию дыхания у позвоночных животных, в том числе и человека, осуществляет дыхательный центр, расположенный в продолговатом мозге. Его характерной особенностью является автоматия работы, т. е. способность ритмически возбуждаться. Роль вещества, действующего возбуждающе на дыхательный центр, выполняет углекислый газ, накапливающийся в крови в результате тканевого дыхания. С межрёберными мышцами и диафрагмой дыхательный центр связывают нервы, по которым и посылаются нервные импульсы, вызывающие дыхательные движения.

Слайд 78: Лёгочные объёмы

В состоянии покоя человек вдыхает выдыхает около 500 см 3 воздуха. Этот объём воздуха получил название дыхательного объёма. После спокойного вдоха человек может ещё вдохнуть 1500 см 3 – резервный объём вдоха – и такое же количество воздуха выдохнуть – резервный объём выдоха. Совокупность всех трёх объёмов (500 см 3 + 1500 см 3 + 1500 см 3 = 3500 см 3 ) называется жизненной ёмкостью лёгких. Она зависит от развития лёгких и дыхательной мускулатуры. У спортсменов жизненная ёмкость лёгких больше и может достигать 5000-6000 см 3. Однако даже после максимального выдоха в лёгких остаётся примерно 1000 см 3 воздуха – остаточный объём. Он препятствует спаданию альвеол и сглаживает колебания концентрации кислорода и углекислого газа, обусловленный различиями их содержания во вдыхаемом воздухе.