Первый слайд презентации: Эволюция систем органов позвоночных. Онтофилогенетические аномалии и пороки развития

ЛЕКЦИЯ 5. Составитель: к.б.н., доцент Лазуткина Е.А. 1 Стоматологический факультет

Слайд 2: План

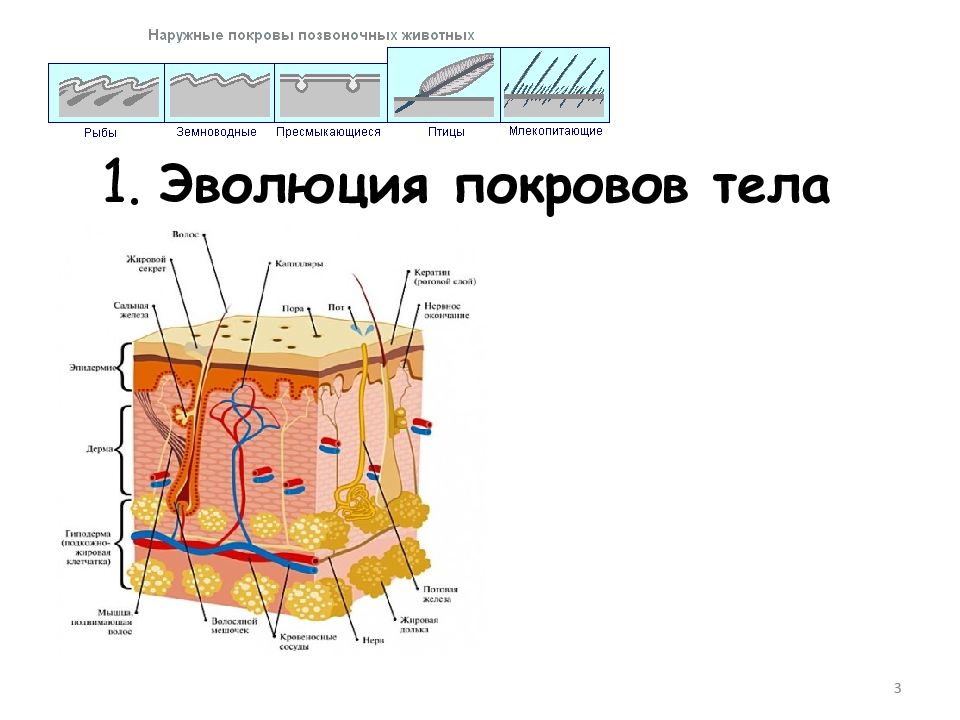

Эволюция покровов тела Эволюция опорно-двигательного аппарата Эволюция системы органов пищеварения и органов дыхания Эволюция кровеносной системы Эволюция выделительной системы Эволюция нервной системы 2

1. защитная, 2. восприятия внешних раздражений, 3. предохранения от излишней потери воды, 4. регуляция температуры тела, 5. участие в обмене веществ (дыхание и выделение), 6. выкармливание потомства. 4

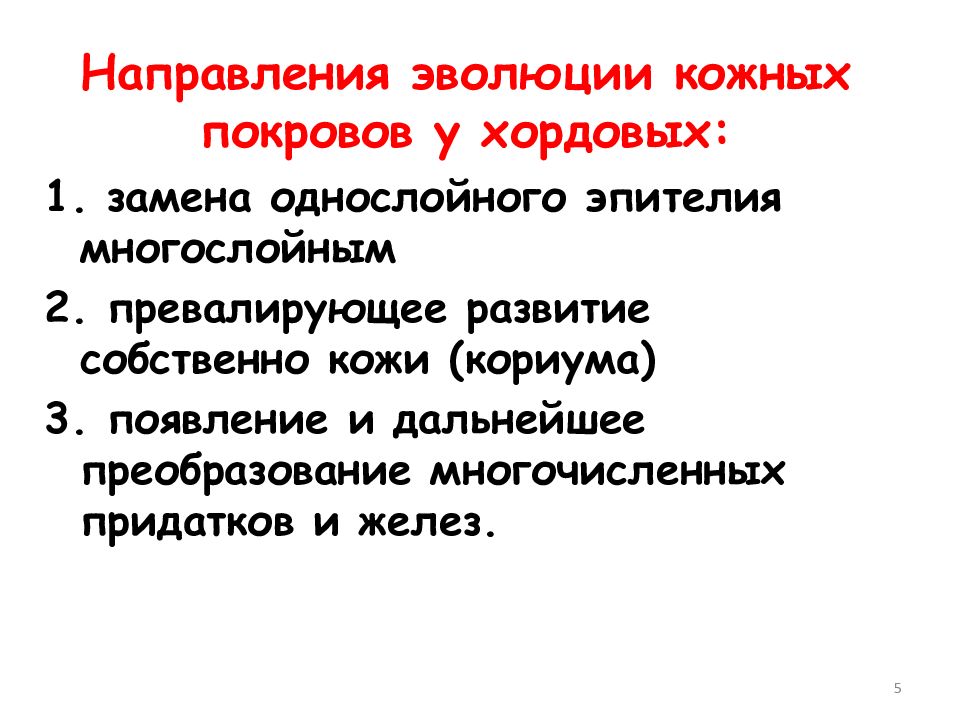

1. замена однослойного эпителия многослойным 2. превалирующее развитие собственно кожи (кориума) 3. появление и дальнейшее преобразование многочисленных придатков и желез. 5

Слайд 6

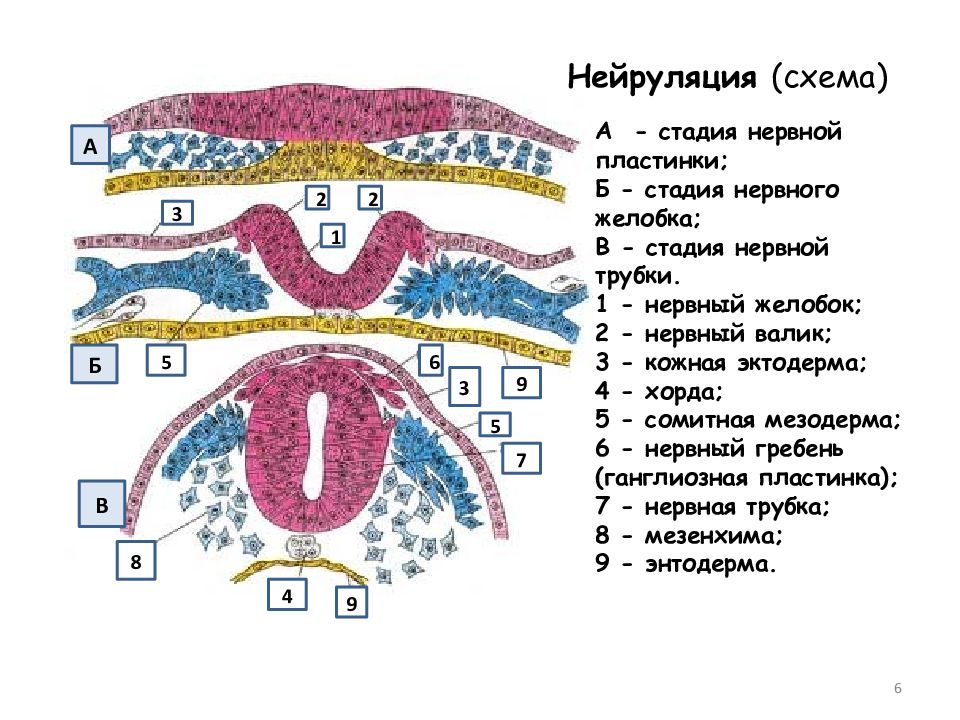

А Б В Нейруляция (схема) А - стадия нервной пластинки; Б - стадия нервного желобка; В - стадия нервной трубки. 1 - нервный желобок; 2 - нервный валик; 3 - кожная эктодерма; 4 - хорда; 5 - сомитная мезодерма; 6 - нервный гребень (ганглиозная пластинка); 7 - нервная трубка; 8 - мезенхима; 9 - энтодерма. 1 2 2 3 5 9 6 3 5 7 8 4 9 6

Слайд 8

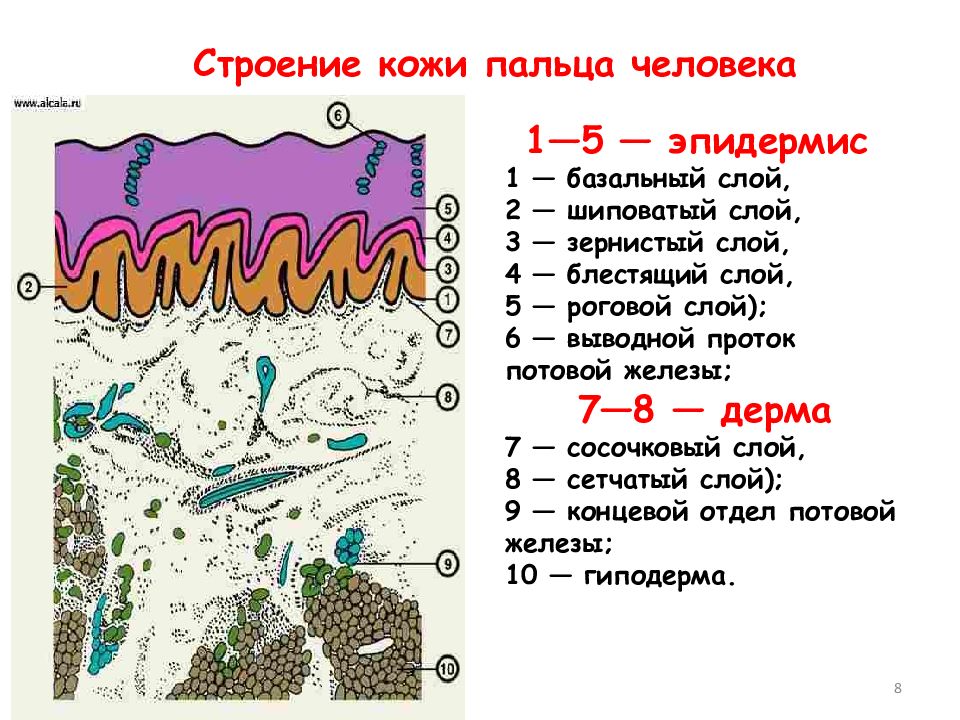

Строение кожи пальца человека 1—5 — эпидермис 1 — базальный слой, 2 — шиповатый слой, 3 — зернистый слой, 4 — блестящий слой, 5 — роговой слой); 6 — выводной проток потовой железы; 7—8 — дерма 7 — сосочковый слой, 8 — сетчатый слой); 9 — концевой отдел потовой железы; 10 — гиподерма. 8

Слайд 10

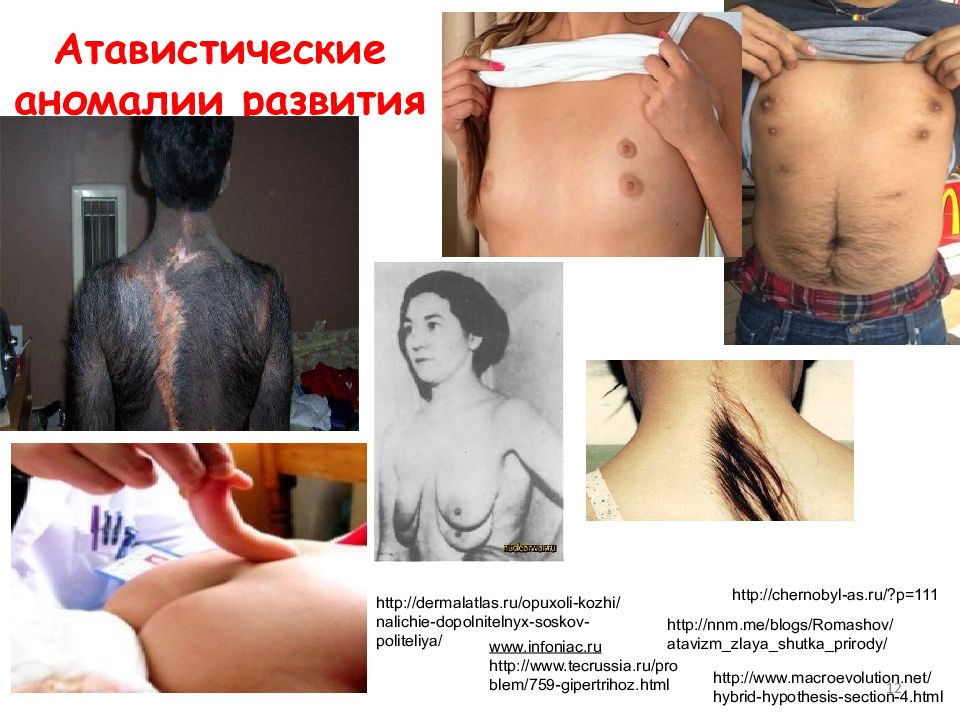

Атавистические пороки развития: Гипертрихоз (повышенное оволосение), Полителия (увеличенное количество сосков), Полимастия (увеличенное количество млечных желез). 10

Слайд 11

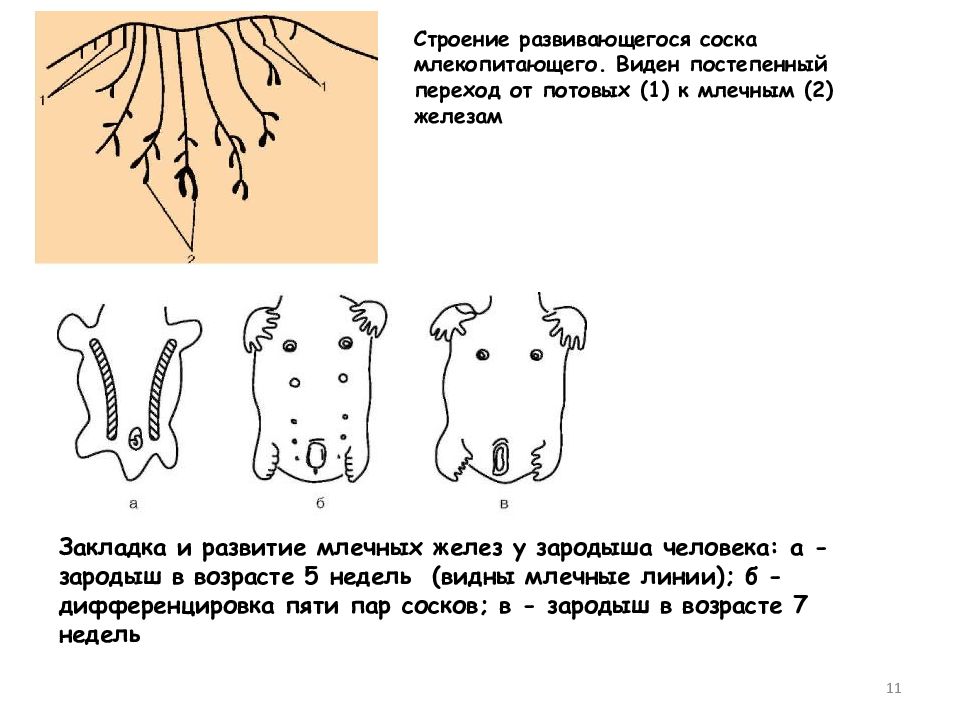

Закладка и развитие млечных желез у зародыша человека: а - зародыш в возрасте 5 недель (видны млечные линии); б - дифференцировка пяти пар сосков; в - зародыш в возрасте 7 недель Строение развивающегося соска млекопитающего. Виден постепенный переход от потовых (1) к млечным (2) железам 11

Слайд 12: Атавистические аномалии развития кожи

http://nnm.me/blogs/Romashov/atavizm_zlaya_shutka_prirody/ www.infoniac.ru http://www.tecrussia.ru/problem/759-gipertrihoz.html http://www.macroevolution.net/hybrid-hypothesis-section-4.html http://dermalatlas.ru/opuxoli-kozhi/nalichie-dopolnitelnyx-soskov-politeliya/ http://chernobyl-as.ru/?p=111 12

Слайд 14

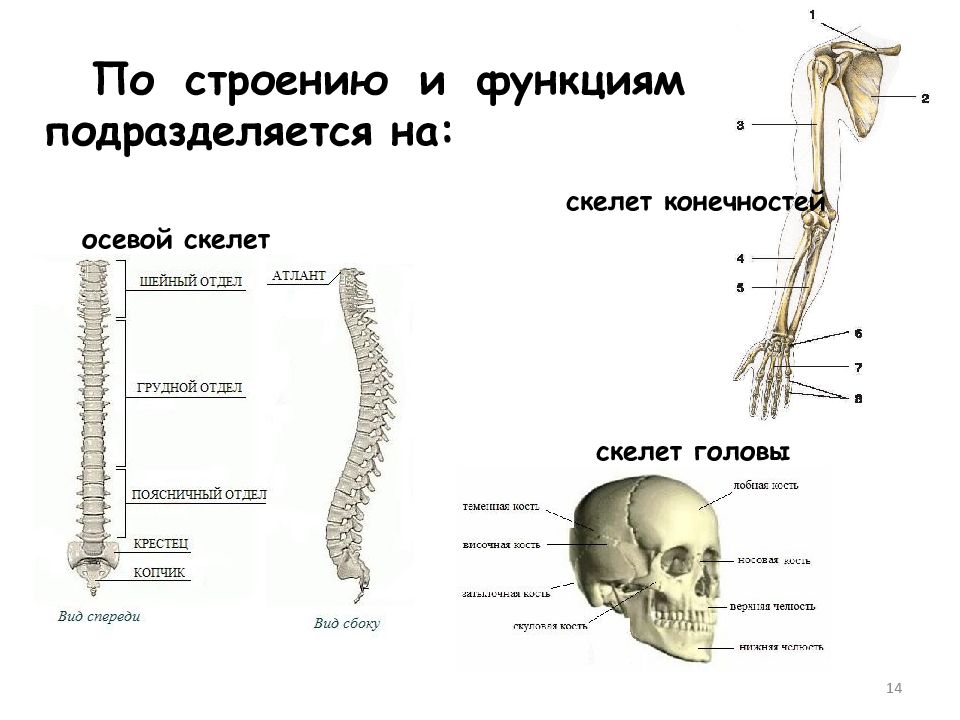

По строению и функциям подразделяется на: осевой скелет скелет конечностей скелет головы 14

Слайд 15

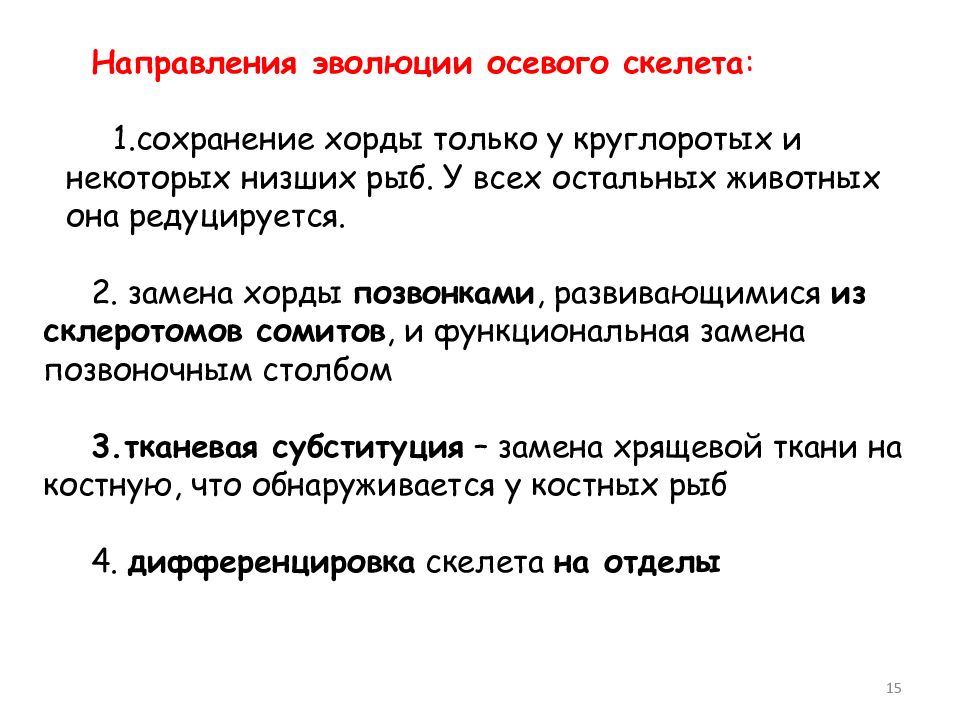

Направления эволюции осевого скелета : сохранение хорды только у круглоротых и некоторых низших рыб. У всех остальных животных она редуцируется. 2. замена хорды позвонками, развивающимися из склеротомов сомитов, и функциональная замена позвоночным столбом 3.тканевая субституция – замена хрящевой ткани на костную, что обнаруживается у костных рыб 4. дифференцировка скелета на отделы 15

Слайд 16

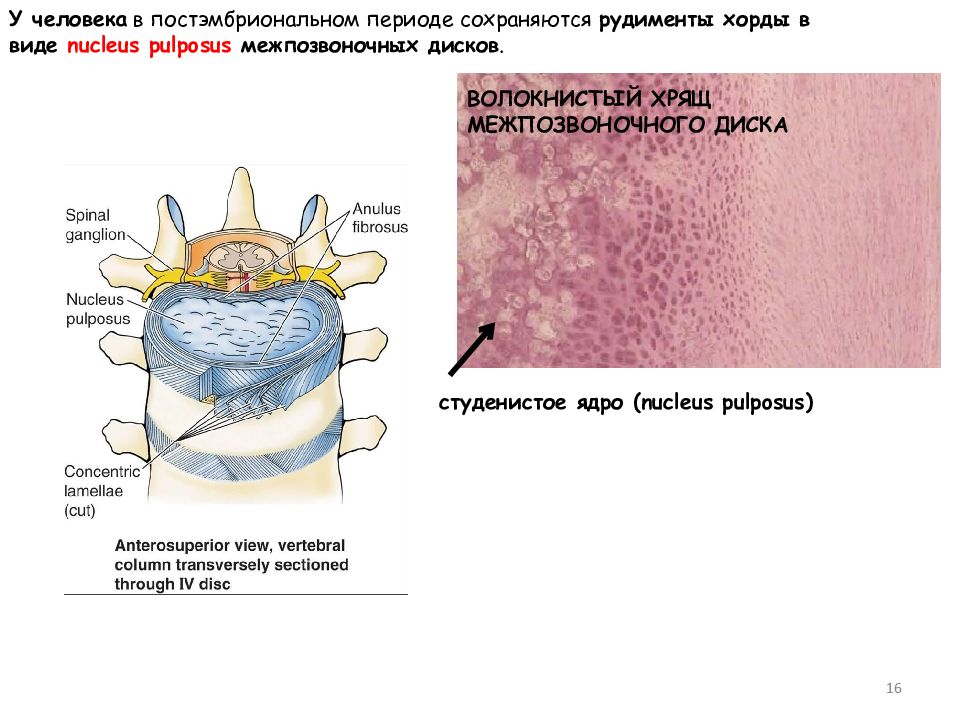

студенистое ядро ( nucleus pulposus ) ВОЛОКНИСТЫЙ ХРЯЩ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА У человека в постэмбриональном периоде сохраняются рудименты хорды в виде nucleus pulposus межпозвоночных дисков. 16

Слайд 17

Хордома - первичные опухоли костной ткани, которые встречаются в области черепа и позвоночника. Хордома может встречаться в любой части позвоночника, чаще всего они обнаруживаются в области крестца, копчика и основания черепа. 17

Слайд 18

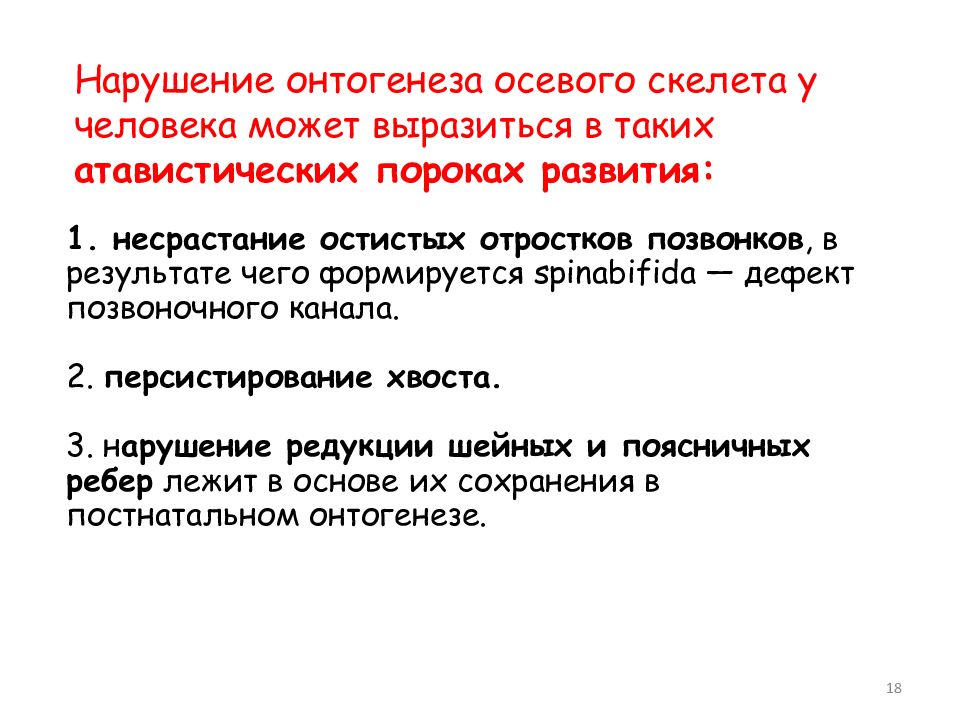

1. несрастание остистых отростков позвонков, в результате чего формируется spinabifida — дефект позвоночного канала. 2. персистирование хвоста. 3. н арушение редукции шейных и поясничных ребер лежит в основе их сохранения в постнатальном онтогенезе. Нарушение онтогенеза осевого скелета у человека может выразиться в таких атавистических пороках развития: 18

Слайд 19

Аномалии развития осевого скелета А — рудиментарные шейные ребра (показаны стрелками); Б — несращение остистых отростков позвонков в грудной и поясничной областях. 19

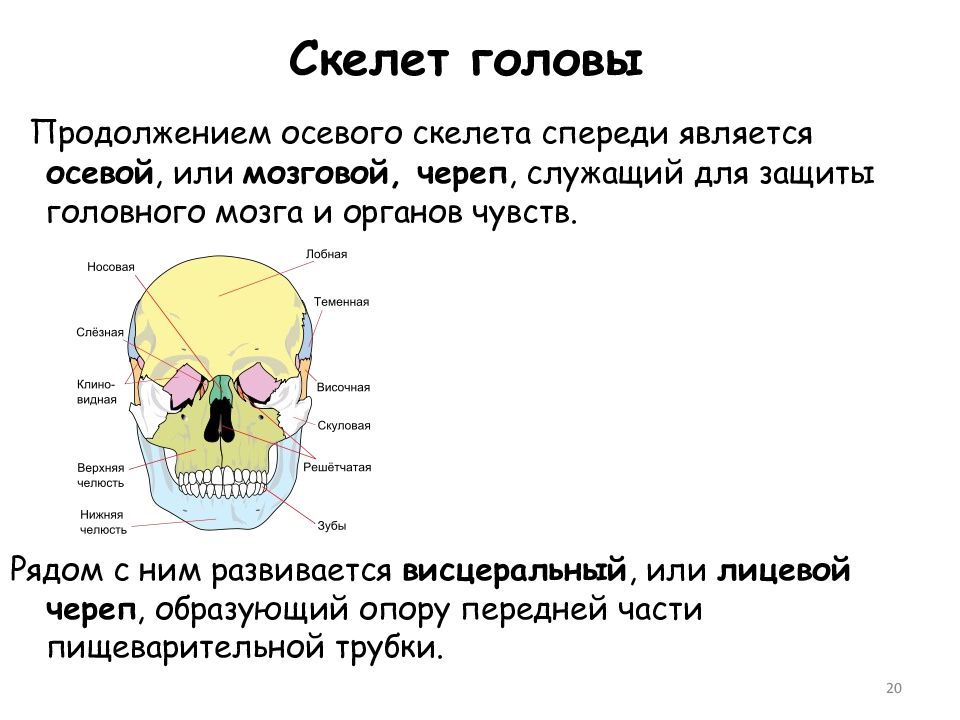

Слайд 20: Скелет головы

Продолжением осевого скелета спереди является осевой, или мозговой, череп, служащий для защиты головного мозга и органов чувств. Рядом с ним развивается висцеральный, или лицевой череп, образующий опору передней части пищеварительной трубки. 20

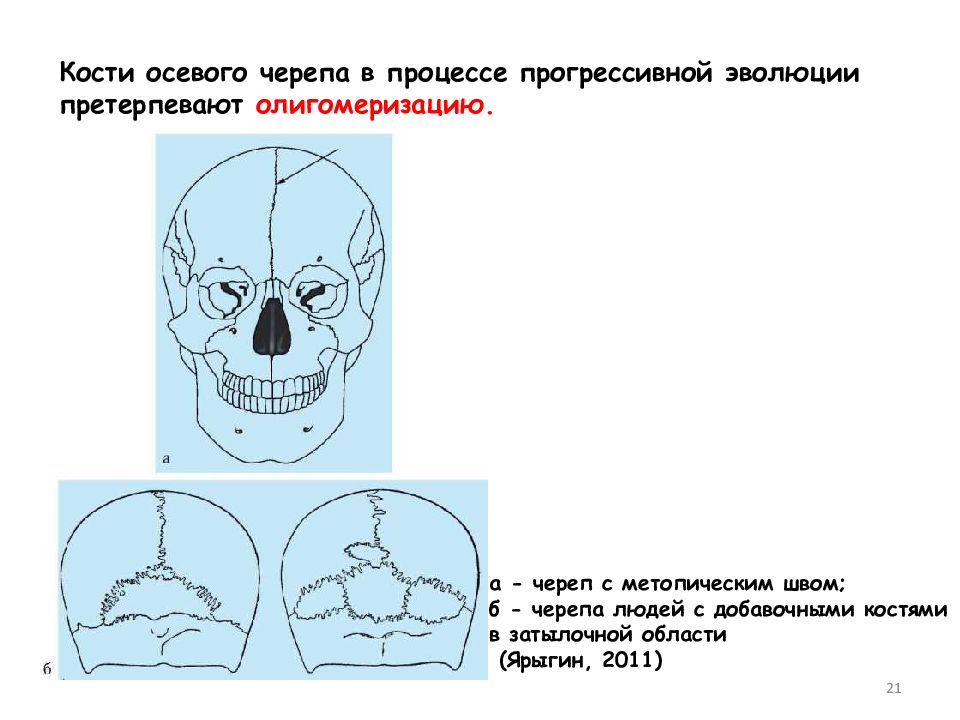

Слайд 21

Кости осевого черепа в процессе прогрессивной эволюции претерпевают олигомеризацию. а - череп с метопическим швом; б - черепа людей с добавочными костями в затылочной области (Ярыгин, 2011) 21

Слайд 22: Висцеральный череп

Формируется из мезенхимы эктодермального происхождения, которая группируется в виде сгущений, имеющих форму дужек, в промежутках между жаберными щелями глотки. Первые две дужки получают особенно сильное развитие и дают начало челюстной и подъязычной дугам взрослых животных. Следующие дуги в числе 4—5 пар выполняют опорную функцию для жабр и называются жаберными. 22

Слайд 23: Череп акулы сбоку

1— рострум ; 2 — обонятельная капсула; 3 — глазница; 4 — слуховой отдел; 5 — затылочный отдел (1—5 — мозговой череп); 6 — нёбно-квадратный хрящ; 7— меккелев хрящ; 8— подвесок ( гиомандибуляре ); 9 — гиоиод ; 10 — копула подъязычной дуги; 11 — жаберные дуги; 12 — жаберные лучи; 13 — губные хрящи (6—13 — висцеральный скелет); 14 — челюстной сустав; 15 — связка; 16 — зубы 23

Слайд 24

Череп акулы сбоку Череп акулы (по Е. Гундричу ). 1 - мозговой череп; 2 - отверстие для выхода II, III, IV и V пар черепно-мозговых нервов; 3 - небно-квадратный хрящ; 4 - меккелев хрящ; 5 - подвисочный хрящ; 6 - подъязычный хрящ; 7 - собственно подъязычный хрящ; I-VII - жаберные дуги 24

Слайд 25: Челюстная дуга состоит из двух хрящей

Верхний называют нёбно-квадратным, он выполняет функцию первичной верхней челюсти. Нижний, или меккелев, хрящ — первичная нижняя челюсть. На вентральной стороне глотки меккелевы хрящи соединены друг с другом таким образом, что челюстная дуга кольцом охватывает ротовую полость. Вторая висцеральная дуга с каждой стороны состоит из гиомандибулярного хряща, сращенного с основанием мозгового черепа, и гиоида, соединенного с меккелевым хрящом. 25

Слайд 26: Эволюция двух первых висцеральных жаберных дуг позвоночных

1 —нёбно-квадратный хрящ, 2— меккелев хрящ, 3— гиомандибулярный хрящ, 4— гиоид, 5— столбик, 6— накладные кости вторичных челюстей, 7— наковаленка, 8— стремечко, 9— молоточек; гомологичные образования обозначены соответствующей штриховкой Хрящевая рыба Земноводное Пресмыкающееся Млекопитающее 26

Слайд 27: Полидактилия и синдактилия

http://paranormal-news.ru/news/indiec_s_26_ju_palcami/2010-03-24-2422 Полидактилия и синдактилия 27

Слайд 28

Нарушение гетеротопии пояса верхних конечностей из шейной области на уровень 1-2-го грудных позвонков. Эту аномалию называют болезнью Шпренгеля или врожденным высоким стоянием лопатки 28

Слайд 29

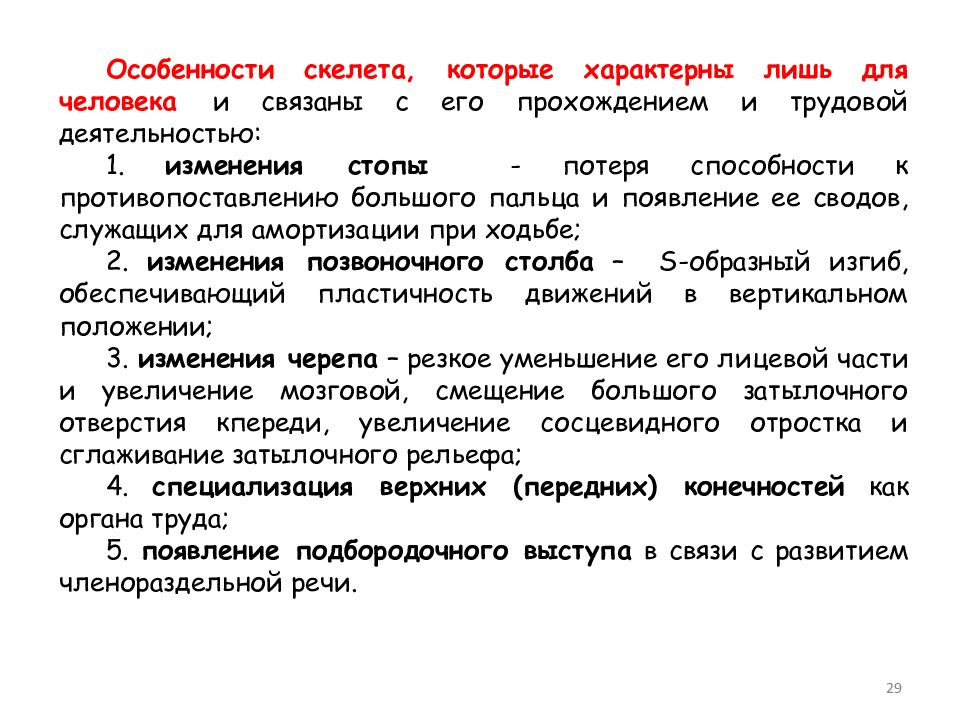

Особенности скелета, которые характерны лишь для человека и связаны с его прохождением и трудовой деятельностью: 1. изменения стопы - потеря способности к противопоставлению большого пальца и появление ее сводов, служащих для амортизации при ходьбе; 2. изменения позвоночного столба – S -образный изгиб, обеспечивающий пластичность движений в вертикальном положении; 3. изменения черепа – резкое уменьшение его лицевой части и увеличение мозговой, смещение большого затылочного отверстия кпереди, увеличение сосцевидного отростка и сглаживание затылочного рельефа; 4. специализация верхних (передних) конечностей как органа труда; 5. появление подбородочного выступа в связи с развитием членораздельной речи. 29

Слайд 32

Уникальной особенностью организации хордовых является филогенетическая, эмбриональная и функциональная связь пищеварительной и дыхательной систем. Только у хордовых дыхательная система развивается на базе пищеварительной и на первых этапах эволюции функционирует совместно с ней. 32

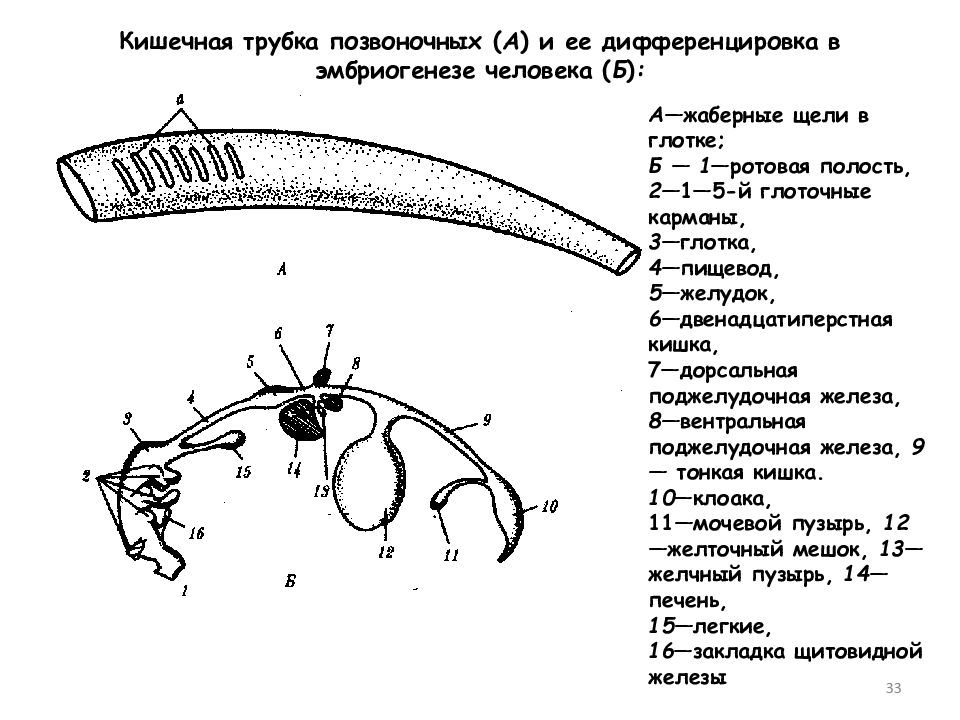

Слайд 33: Кишечная трубка позвоночных ( А ) и ее дифференцировка в эмбриогенезе человека ( Б ) :

А— жаберные щели в глотке; Б — 1 —ротовая полость, 2— 1—5-й глоточные карманы, 3— глотка, 4— пищевод, 5— желудок, 6— двенадцатиперстная кишка, 7—дорсальная поджелудочная железа, 8— вентральная поджелудочная железа, 9— тонкая кишка. 10 —клоака, 11 — мочевой пузырь, 12— желточный мешок, 13— желчный пузырь, 14— печень, 15— легкие, 16 —закладка щитовидной железы 33

Слайд 34: Направления эволюции пищеварительной системы позвоночных

дифференцировка кишечной трубки, появление приспособлений к удлинению пути, проходимого пищей, увеличение всасывающей поверхности, путем образования пилорических выростов, складок, вдавлений, ворсинок, развития пищеварительных желез, появление и дифференцировка зубочелюстной системы. 34

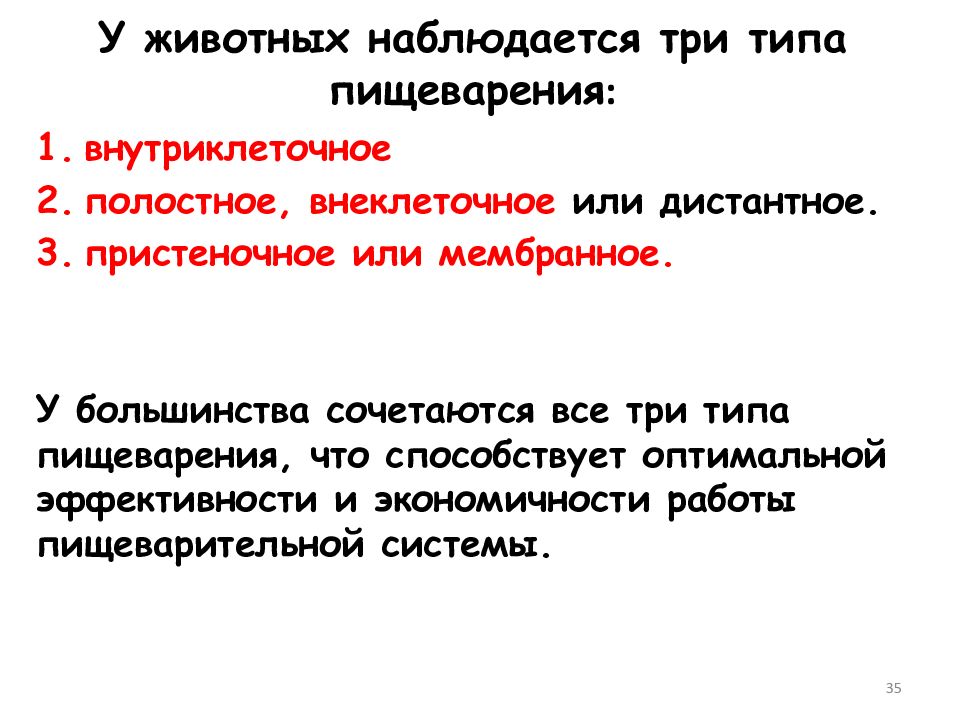

Слайд 35: У животных наблюдается три типа пищеварения :

внутриклеточное полостное, внеклеточное или дистантное. пристеночное или мембранное. У большинства сочетаются все три типа пищеварения, что способствует оптимальной эффективности и экономичности работы пищеварительной системы. 35

Слайд 36

Образование зубов из выростов плакоидной чешуи А – чешуйка акулы; Б – коренной зуб млекопитающего: а – полость пульпы; б – дентин (вещество зуба); в – эмалеподобный витродентин (у акулы) или эмаль (у млекопитающего) http://bio.1september.ru/2005/07/3.htm Переход от плакоидной чешуи к зубам по краю ротового отверстия акулы: 1 - плакоидная чешуя; 2 - закладка новых зубов; 3 - эмаль; 4 - дентин; 5 – зубы (Ярыгин, 2011) А Б а б в а б в 36

Слайд 37

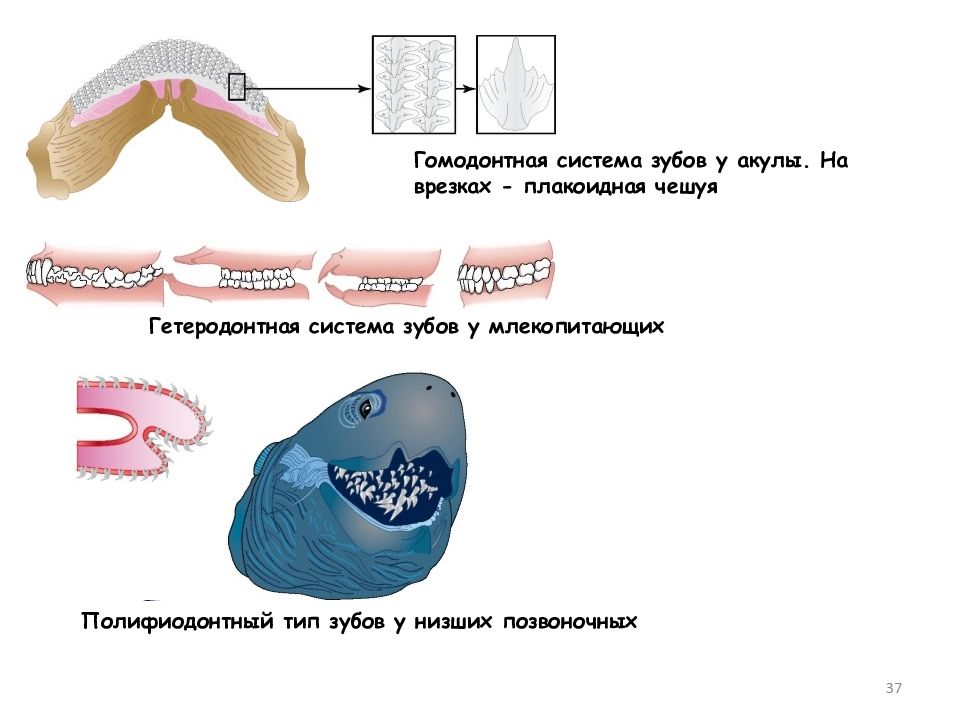

Гомодонтная система зубов у акулы. На врезках - плакоидная чешуя Гетеродонтная система зубов у млекопитающих Полифиодонтный тип зубов у низших позвоночных 37

Слайд 39: Развитие области глотки и ее аномалии у человека

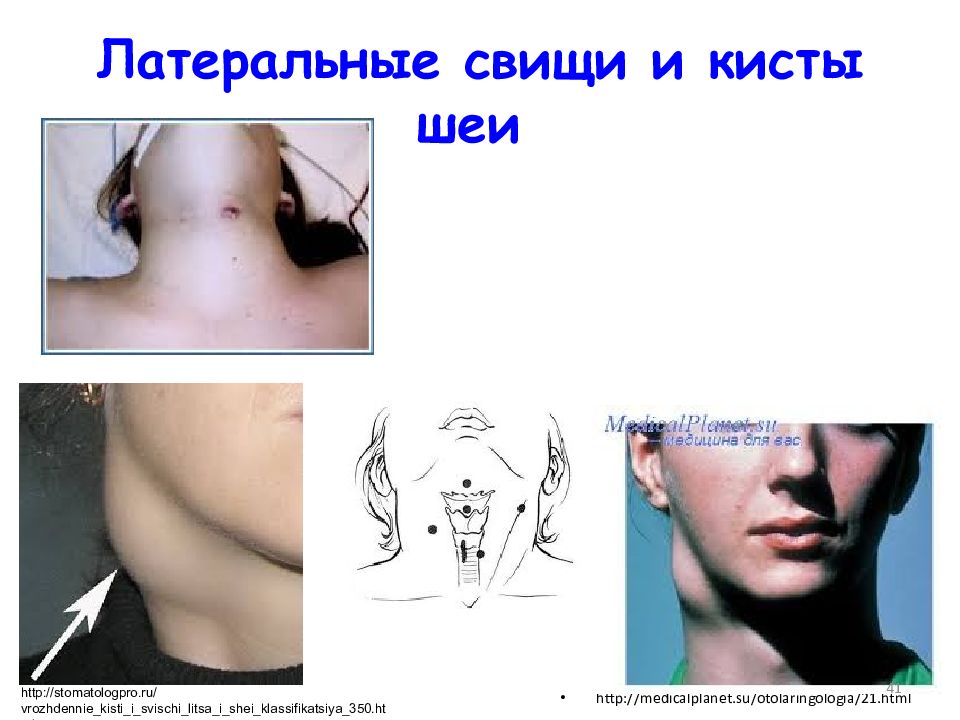

А— зародыш в возрасте 5 недель; Б— тот же зародыш (срез через область глотки по пунктирной линии, изображенной на рис. А ) ; В— схема латеральных свищей шеи; Г— проекции наиболее часто встречающихся латеральных шейных свищей: I — IV —жаберные дуги; 1 —кожа, 2— сонная артерия, 3— глотка, 4— нёбные миндалины, 5— подъязычная кость, 6— гортань, 7—сквозной шейный свищ, 8—10— несквозные свищи http://vmede.org/sait/?page=5&id=Biologiya_yarigin_t2_2011&menu=Biologiya_yarigin_t2_2011 А Б В Г 39

Слайд 40: Аномалии и пороки развития

латеральные свищи шеи латеральные кисты шеи гипоплазии всей пищеварительной системы, укорочение кишки и недоразвитие любых ее отделов, недоразвитие печени и поджелудочной железы. гетеротопия тканей поджелудочной железы в стенке тонкого кишечника или желудка. Иногда гетеротопированные фрагменты могут симулировать опухолевую трансформацию слизистой оболочки. Механизм гетеротопии — нарушение клеточной миграции зачатков железы из стенки кишечной трубки. 40

Слайд 41: Латеральные свищи и кисты шеи

http://medicalplanet.su/otolaringologia/21.html http://stomatologpro.ru/vrozhdennie_kisti_i_svischi_litsa_i_shei_klassifikatsiya_350.html 41

Слайд 42: Аномалии и пороки развития

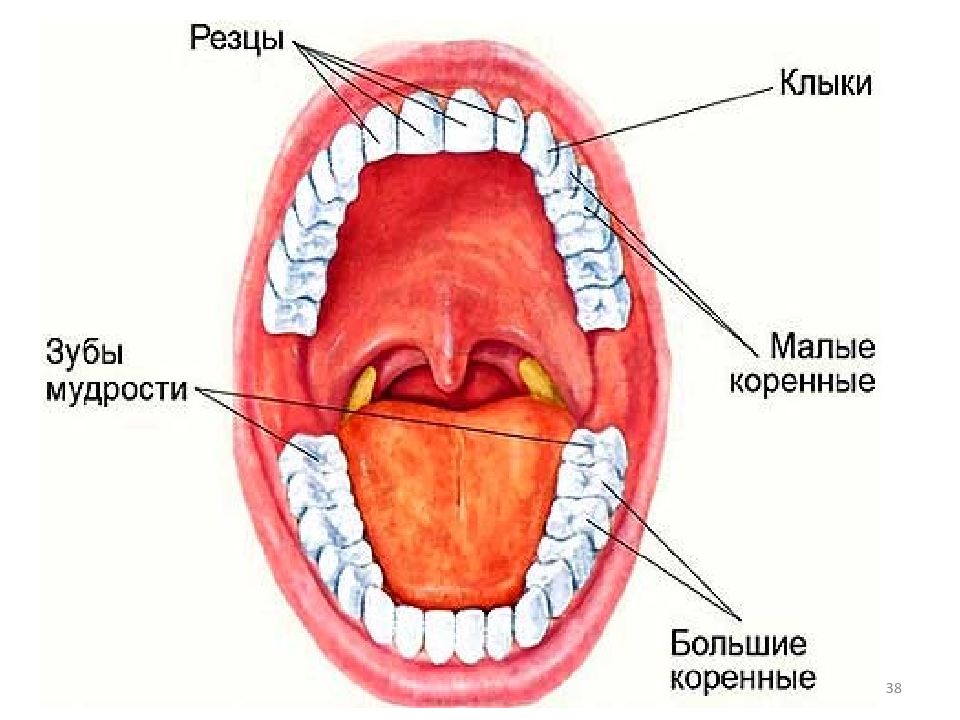

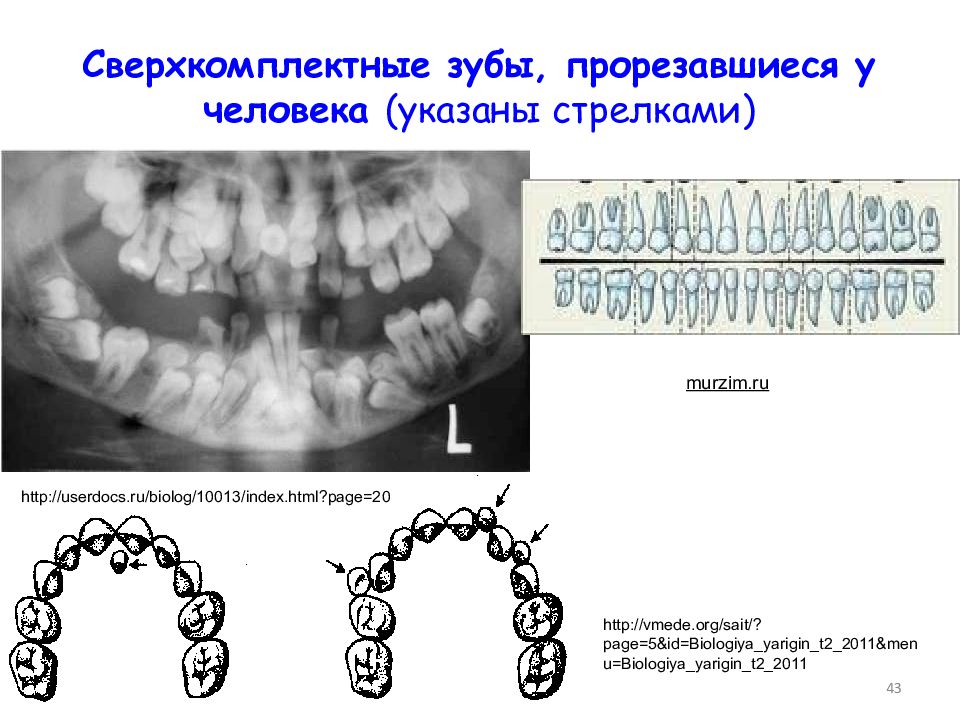

7. сохранение клоаки, при которой мочеполовые пути и прямая кишка объединены. 8. раздвоенность конца языка у человека как результат несращения парных зачатков в эмбриогенезе. гомодонтная зубная система, в которой все зубы имеют коническую форму. трехбугорчатое строение коренных зубов. 11. прорезывание сверхкомплектных зубов в ряду или за его пределами, иногда даже на твердом нёбе. 12. незаращение твердого нёба — порок развития, известный под названием волчья пасть. 42

Слайд 43: Сверхкомплектные зубы, прорезавшиеся у человека (указаны стрелками)

http://userdocs.ru/biolog/10013/index.html?page=20 http://vmede.org/sait/?page=5&id=Biologiya_yarigin_t2_2011&menu=Biologiya_yarigin_t2_2011 murzim.ru 43

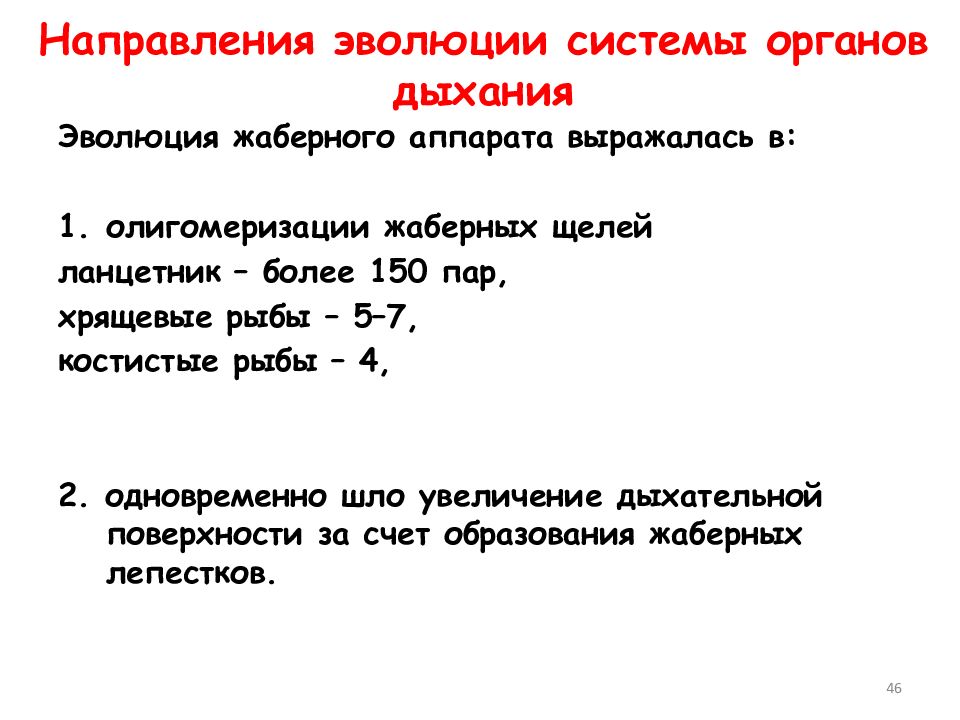

Слайд 46: Направления эволюции системы органов дыхания

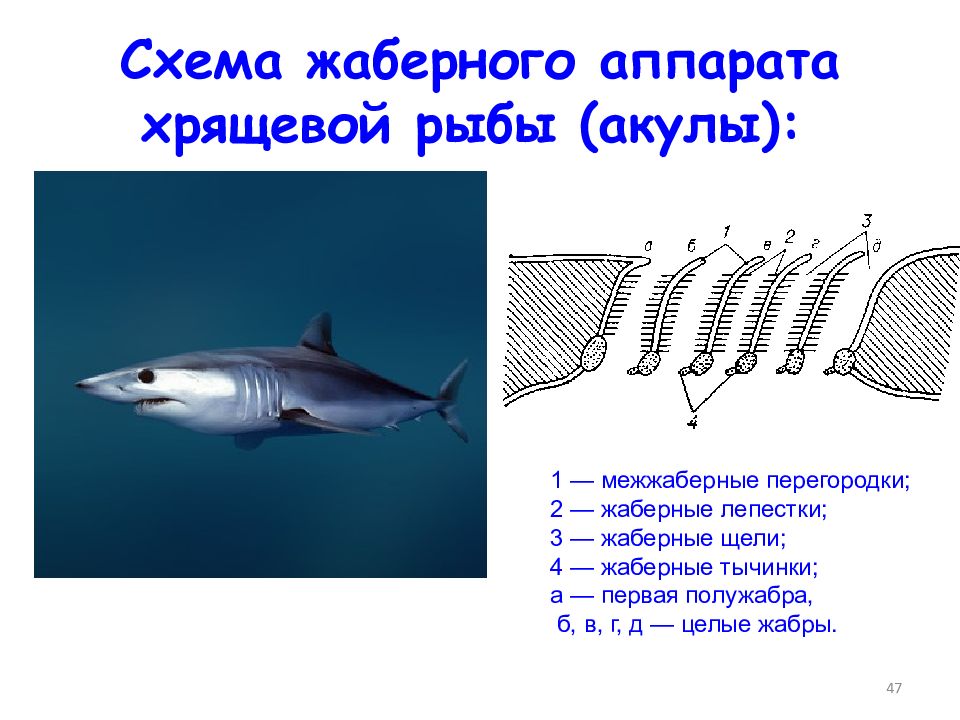

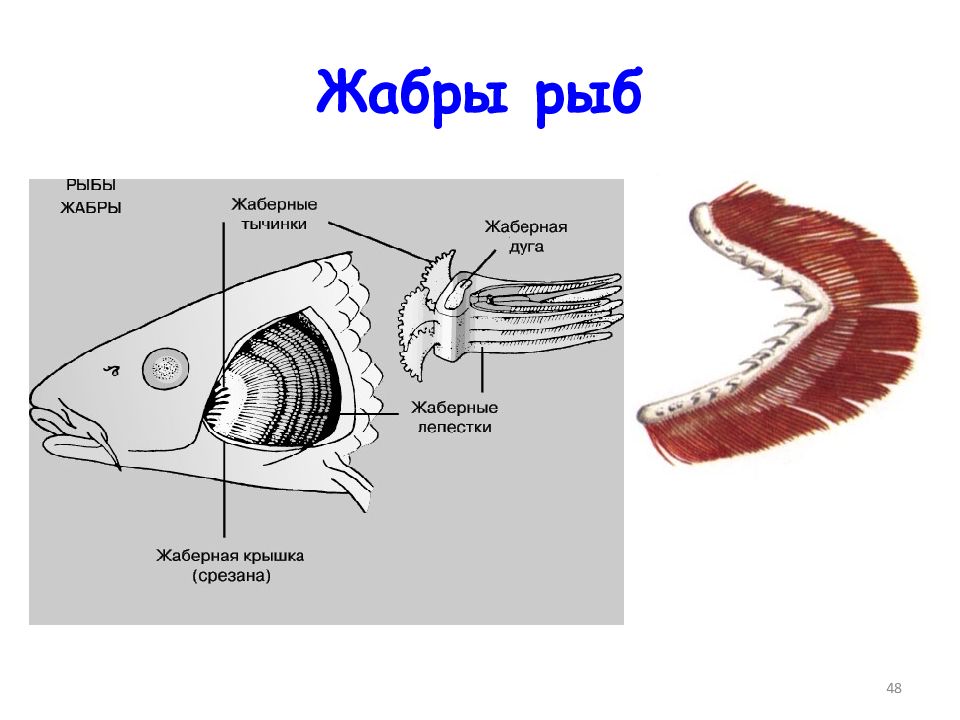

Эволюция жаберного аппарата выражалась в : олигомеризации жаберных щелей ланцетник – более 150 пар, хрящевые рыбы – 5–7, костистые рыбы – 4, 2. одновременно шло увеличение дыхательной поверхности за счет образования жаберных лепестков. 46

Слайд 47: Схема жаберного аппарата хрящевой рыбы (акулы):

http://www.theanimalworld.ru/fish/seldevaja_akula.html 1 — межжаберные перегородки; 2 — жаберные лепестки; 3 — жаберные щели; 4 — жаберные тычинки; а — первая полужабра, б, в, г, д — целые жабры. 47

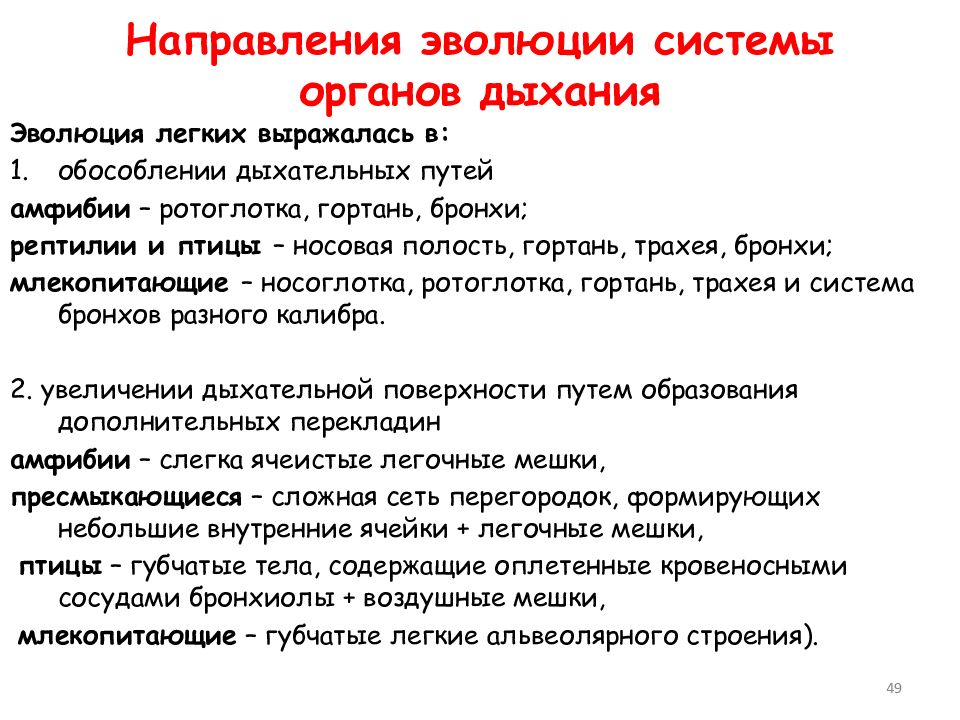

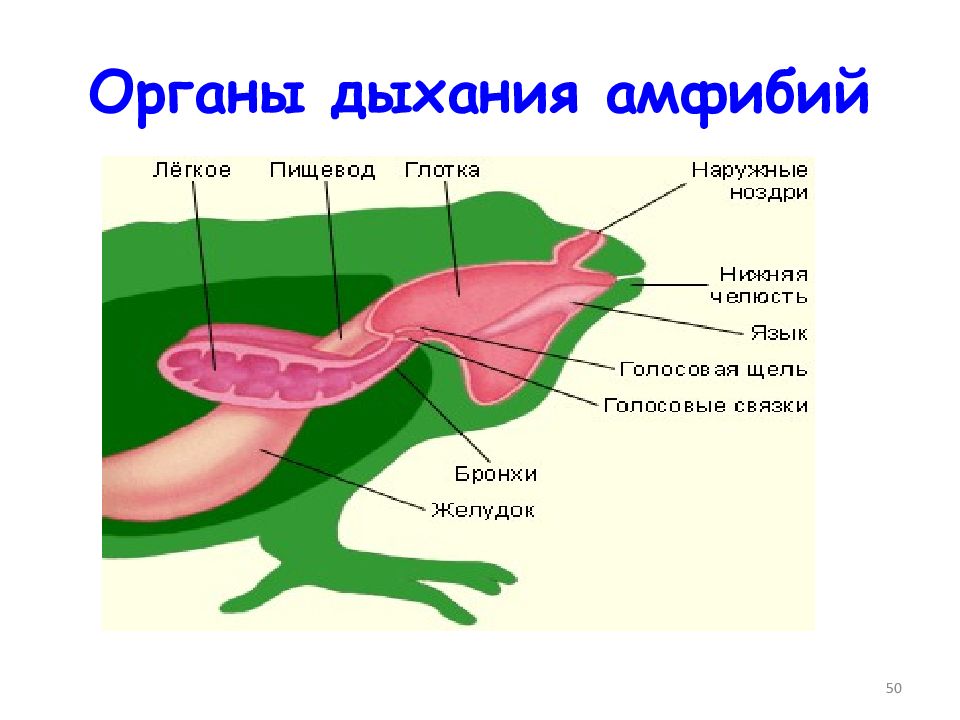

Слайд 49: Направления эволюции системы органов дыхания

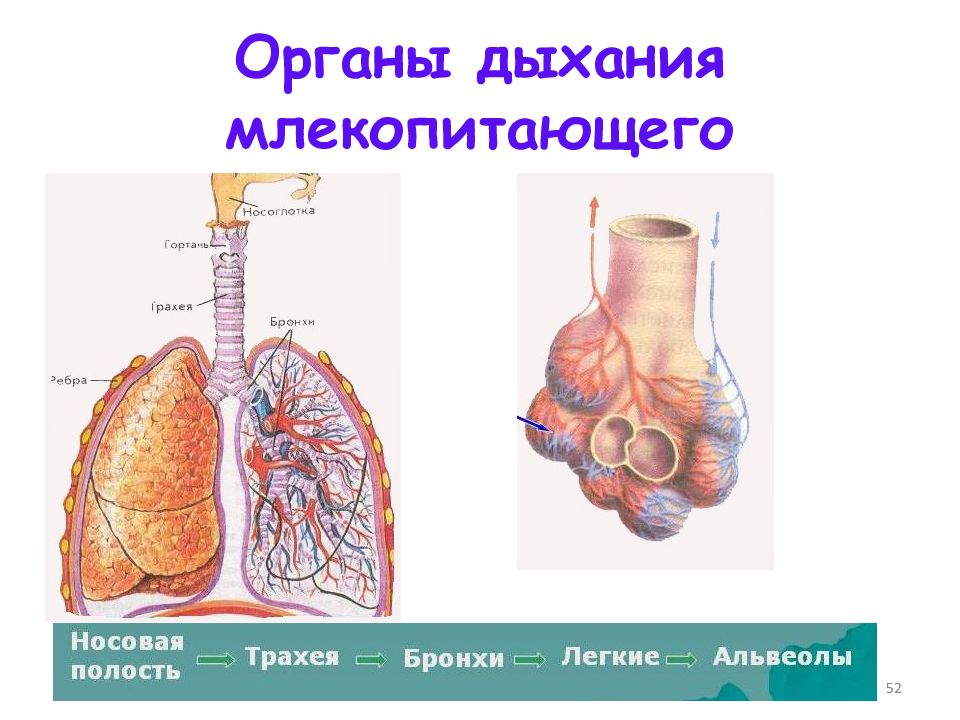

Эволюция легких выражалась в: обособлении дыхательных путей амфибии – ротоглотка, гортань, бронхи; рептилии и птицы – носовая полость, гортань, трахея, бронхи; млекопитающие – носоглотка, ротоглотка, гортань, трахея и система бронхов разного калибра. 2. увеличении дыхательной поверхности путем образования дополнительных перекладин амфибии – слегка ячеистые легочные мешки, пресмыкающиеся – сложная сеть перегородок, формирующих небольшие внутренние ячейки + легочные мешки, птицы – губчатые тела, содержащие оплетенные кровеносными сосудами бронхиолы + воздушные мешки, млекопитающие – губчатые легкие альвеолярного строения). 49

Слайд 51: Органы дыхания рептилий

http://medbiol.ru/medbiol/reptilii/0003869c.htm А - амфисбены (разрез); Б - анаконды (вид сверху); В - гаттерии (разрез), Г - варана (разрез), Д - аллигатора (разрез), Е - хамелеона (вид снизу; отростки - подобие воздушных мешков) 51

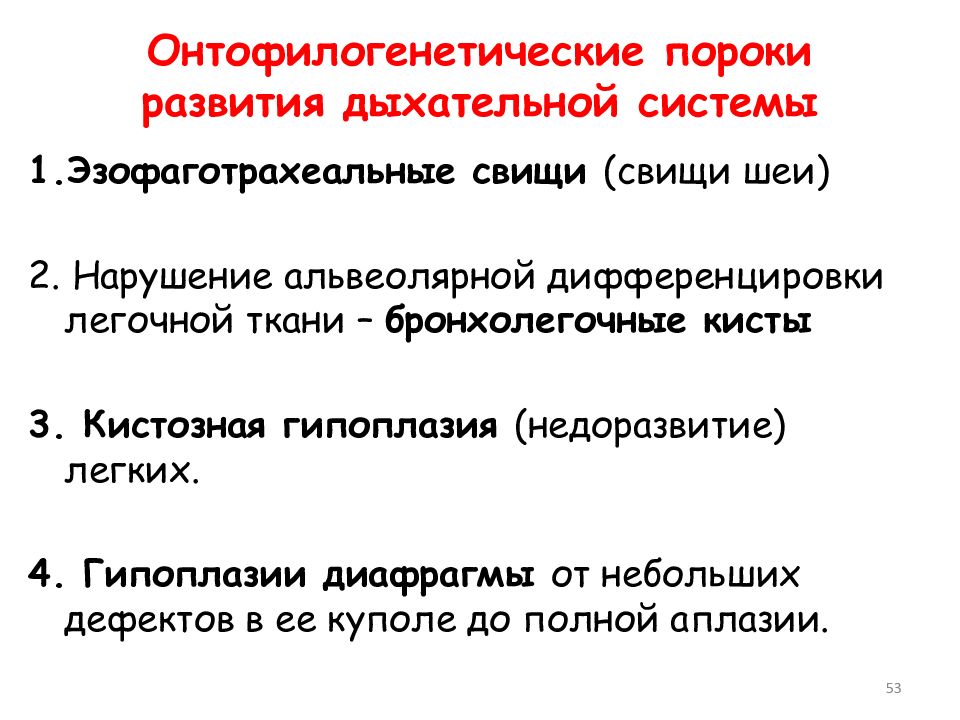

Слайд 53: Онтофилогенетические пороки развития дыхательной системы

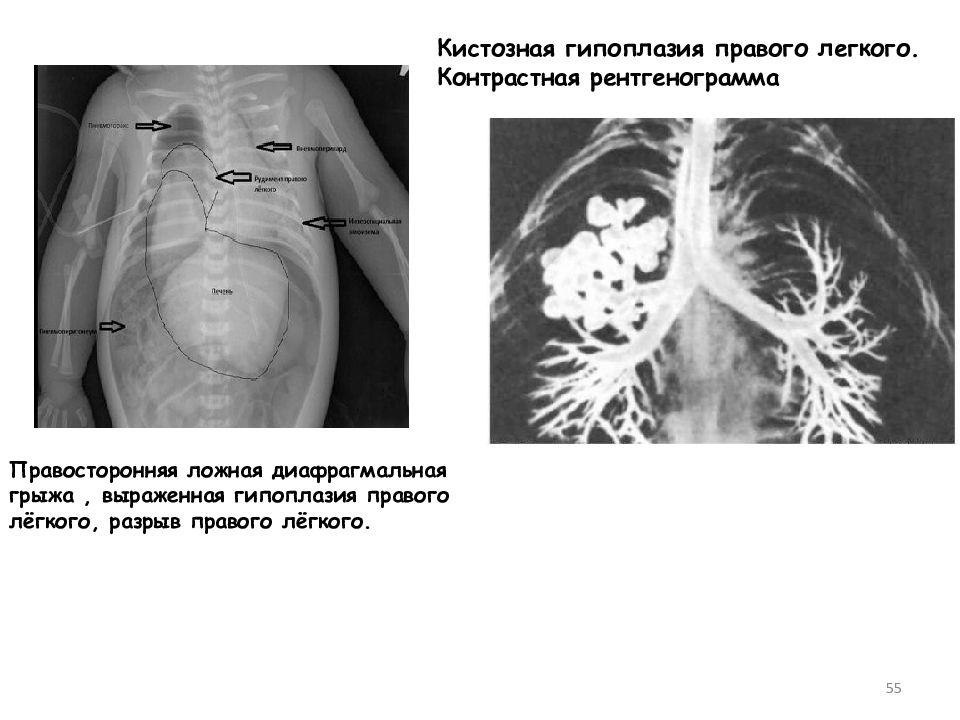

Эзофаготрахеальные свищи (свищи шеи) 2. Нарушение альвеолярной дифференцировки легочной ткани – бронхолегочные кисты 3. Кистозная гипоплазия (недоразвитие) легких. 4. Гипоплазии диафрагмы от небольших дефектов в ее куполе до полной аплазии. 53

Слайд 55

Кистозная гипоплазия правого легкого. Контрастная рентгенограмма Правосторонняя ложная диафрагмальная грыжа, выраженная гипоплазия правого лёгкого, разрыв правого лёгкого. 55

Слайд 57

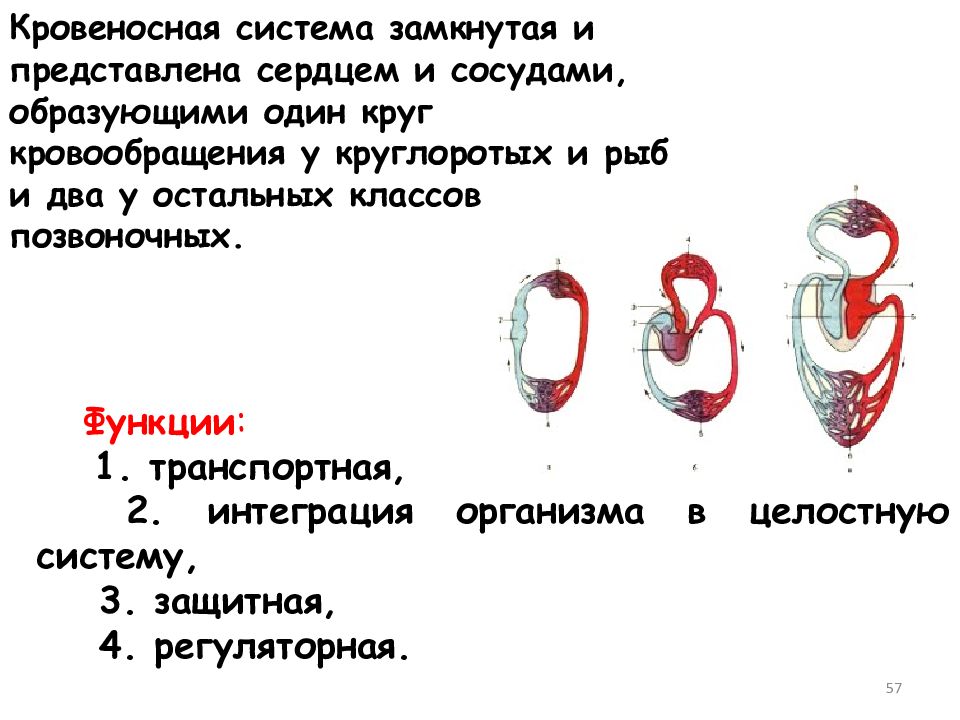

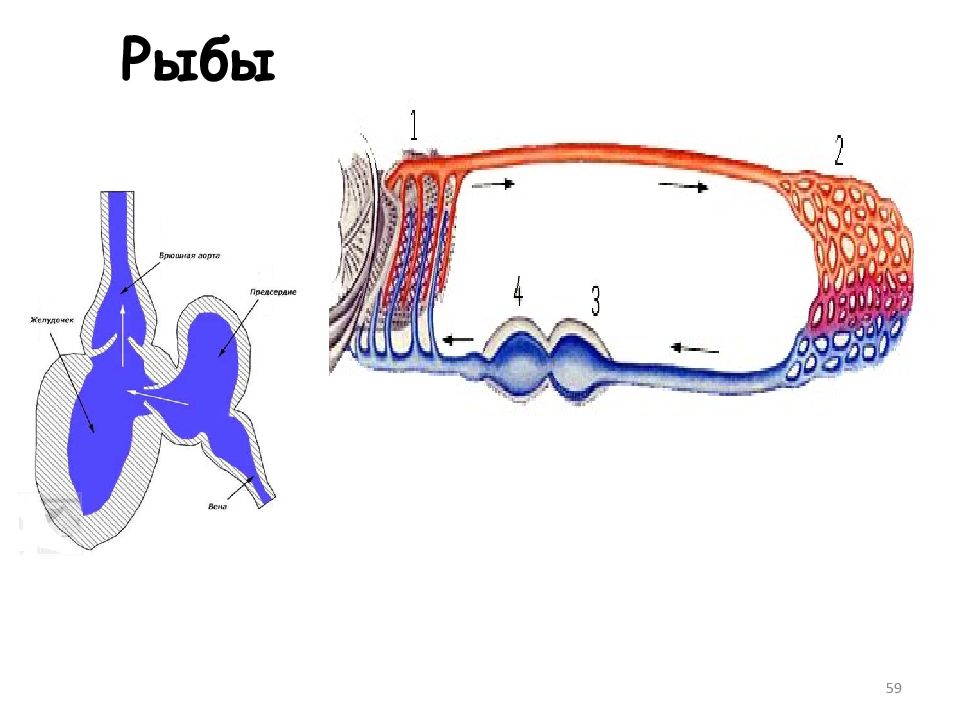

Функции : 1. транспортная, 2. интеграция организма в целостную систему, 3. защитная, 4. регуляторная. Кровеносная система замкнутая и представлена сердцем и сосудами, образующими один круг кровообращения у круглоротых и рыб и два у остальных классов позвоночных. 57

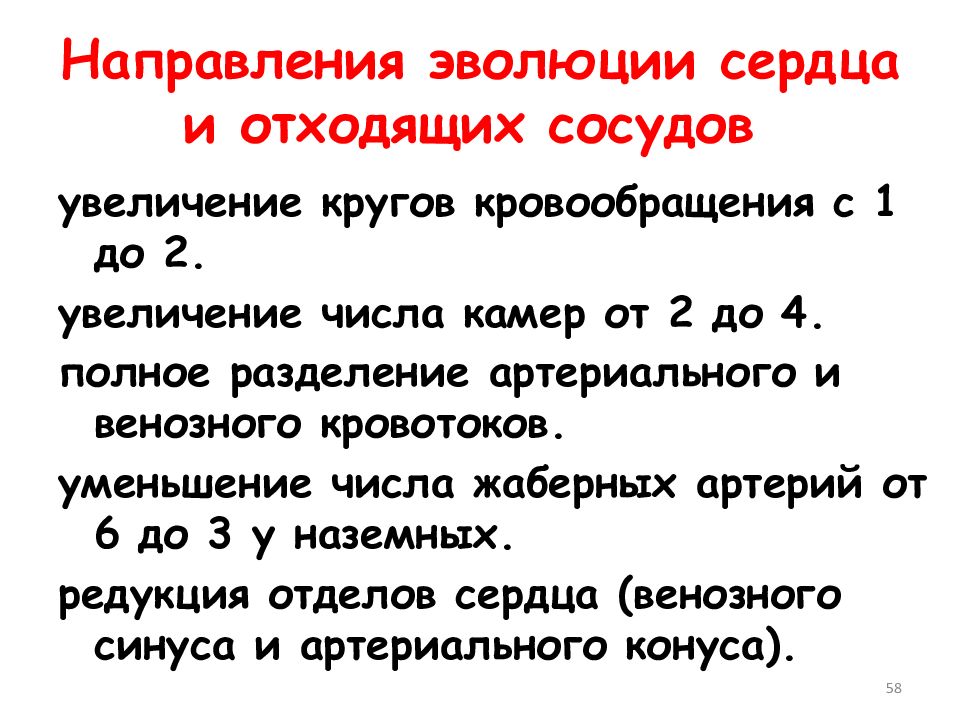

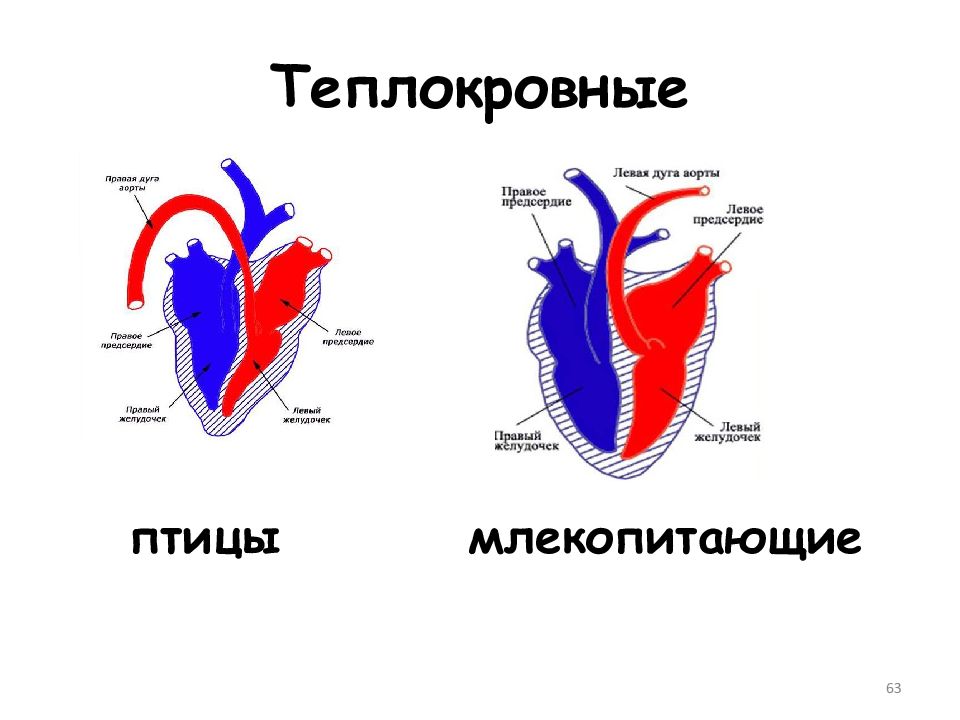

Слайд 58: Направления эволюции сердца и отходящих сосудов

увеличение кругов кровообращения с 1 до 2. увеличение числа камер от 2 до 4. полное разделение артериального и венозного кровотоков. уменьшение числа жаберных артерий от 6 до 3 у наземных. редукция отделов сердца (венозного синуса и артериального конуса). 58

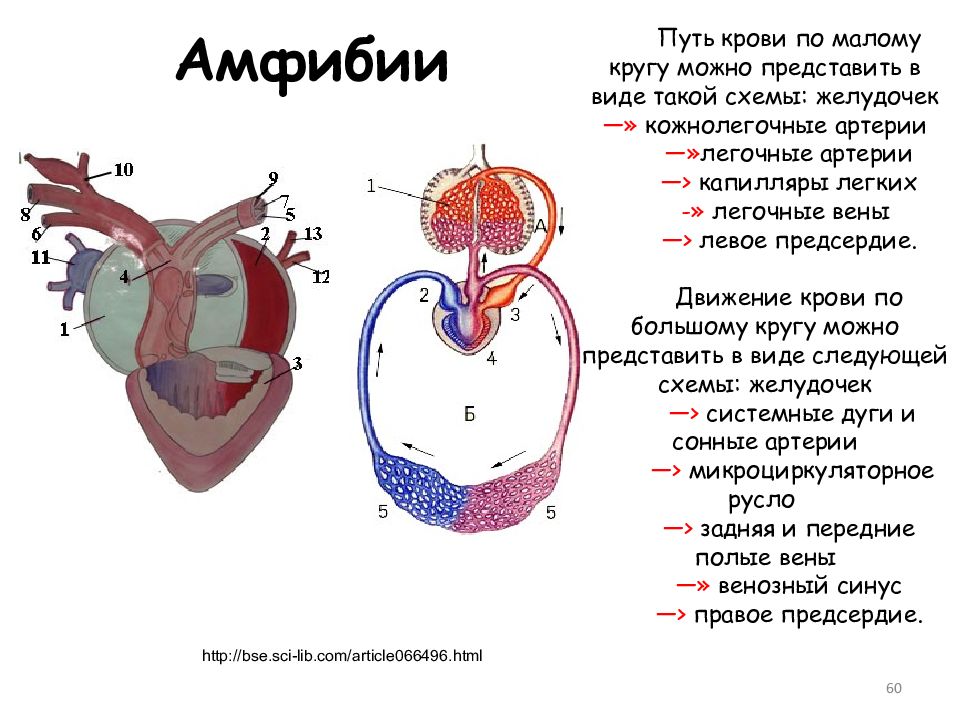

Слайд 60: Амфибии

http://bse.sci-lib.com/article066496.html Путь крови по малому кругу можно представить в виде такой схемы: желудочек —» кожнолегочные артерии —» легочные артерии —> капилляры легких -» легочные вены —> левое предсердие. Движение крови по большому кругу можно представить в виде следующей схемы: желудочек —> системные дуги и сонные артерии —> микроциркуляторное русло —> задняя и передние полые вены —» венозный синус —> правое предсердие. 60

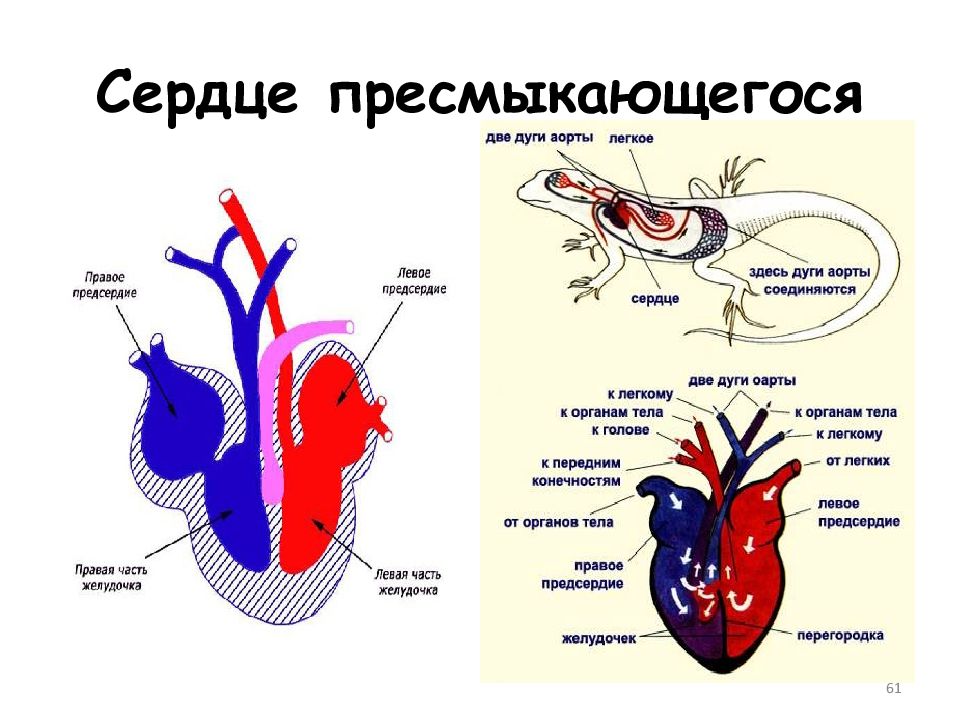

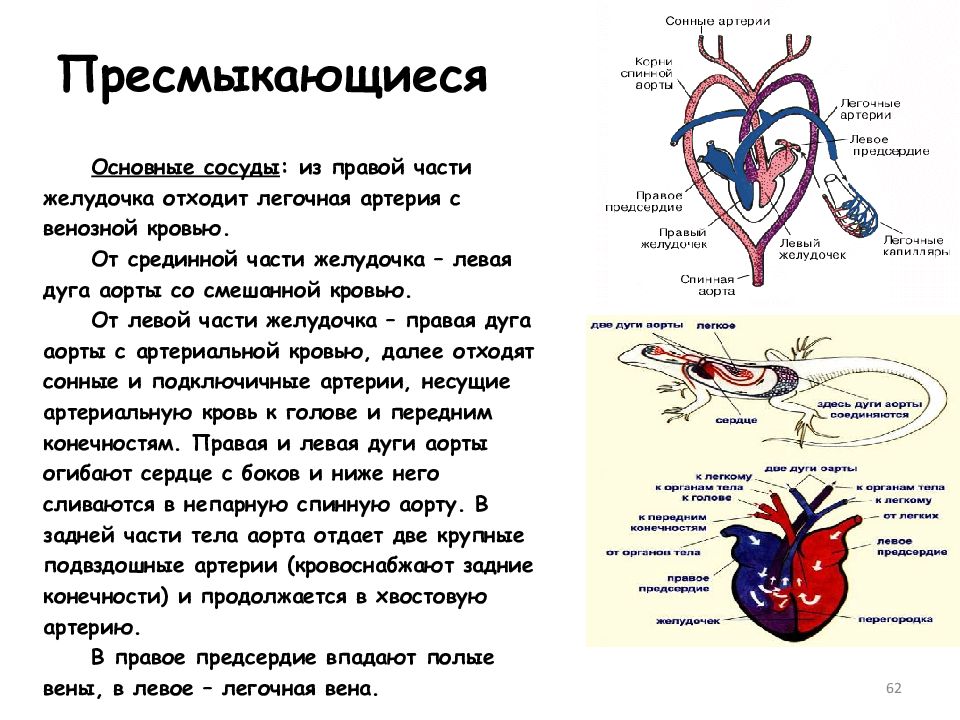

Слайд 62: Пресмыкающиеся

Основные сосуды : из правой части желудочка отходит легочная артерия с венозной кровью. От срединной части желудочка – левая дуга аорты со смешанной кровью. От левой части желудочка – правая дуга аорты с артериальной кровью, далее отходят сонные и подключичные артерии, несущие артериальную кровь к голове и передним конечностям. Правая и левая дуги аорты огибают сердце с боков и ниже него сливаются в непарную спинную аорту. В задней части тела аорта отдает две крупные подвздошные артерии ( кровоснабжают задние конечности) и продолжается в хвостовую артерию. В правое предсердие впадают полые вены, в левое – легочная вена. 62

Слайд 64

Филогенез артериальных дуг а - закладка в эмбриогенезе; б - жаберные дуги рыб; в - жаберные дуги хвостатых земноводных; г- жаберные дуги пресмыкающихся; д - жаберные дуги млекопитающих; I-VI - жаберные дуги; 1 - сонные артерии; 2 - боталлов проток; 3 - артериальные дуги большого круга кровообращения; 4 - легочные артерии 64

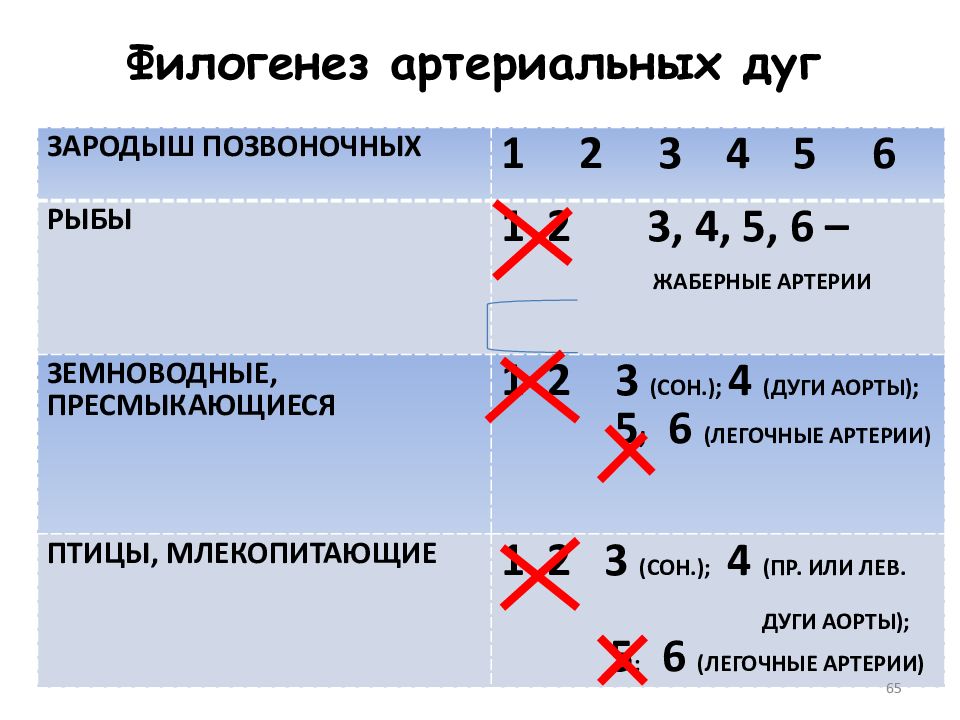

Слайд 65: Филогенез артериальных дуг

ЗАРОДЫШ ПОЗВОНОЧНЫХ 1 2 3 4 5 6 РЫБЫ 1 2 3, 4, 5, 6 – ЖАБЕРНЫЕ АРТЕРИИ ЗЕМНОВОДНЫЕ, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 1 2 3 (СОН.) ; 4 (ДУГИ АОРТЫ) ; 5 ; 6 (ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ) ПТИЦЫ, МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 1 2 3 (СОН.); 4 (ПР. ИЛИ ЛЕВ. ДУГИ АОРТЫ); 5 ; 6 (ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ) 65

Слайд 66: Онтофилогенетические аномалии

аномалия отхождения левой полой вены дефект межпредсердной пергородки 66

Слайд 67

1. сохранение двух дуг аорты 2. трехкамерное или двухкамерное сердце; 3. шейная эктопия сердца; 4. дефекты перегородок: частота дефектов межпредсердных перегородок 1 на 1000, межжелудочковых – 5 на 1000; 5. персестирование боталового протока – 1,2 на 1000 новорожденных; 6. транспозиция сосудов: отхождение аорты от правого желудочка, а легочного ствола от левого: 1 случай на 2500 новорожденных (несовместим с жизнью); 7. нарушение редукции правой дуги аорты с редукцией левой (анамалия клинически не проявляется). Аномалии и пороки: 67

Слайд 68: Аномалии отхождения основных сосудов

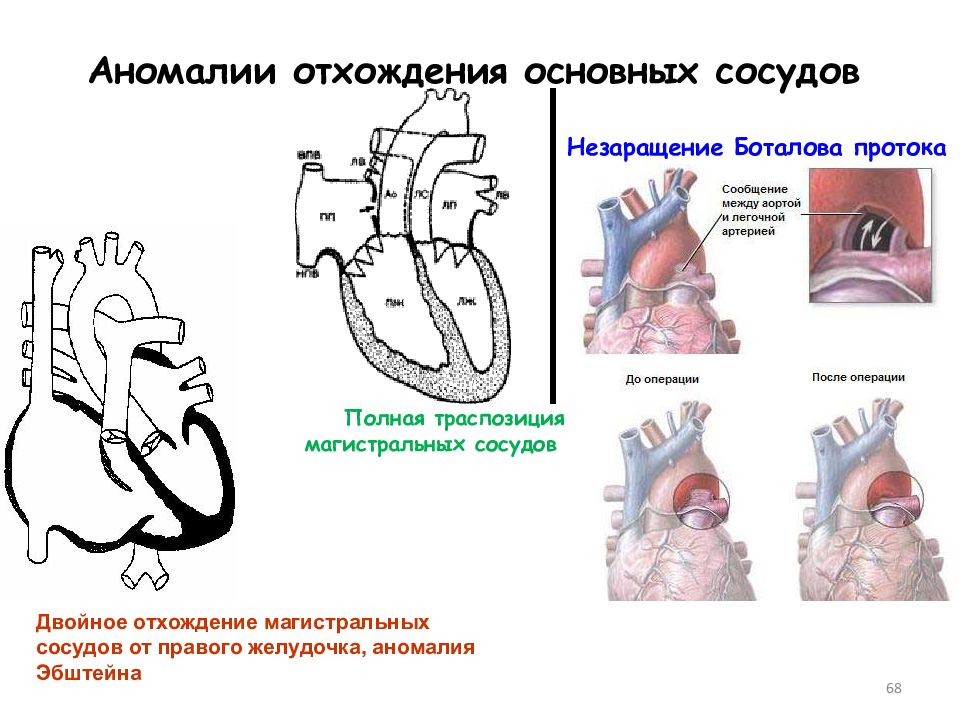

Незаращение Боталова протока Двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка, аномалия Эбштейна Полная траспозиция магистральных сосудов 68

Слайд 70: Мочевыделительная система

Состав мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Функции мочевыделительной системы : 1. экскреторная — удаление продуктов диссимиляции и токсичных веществ. 2. поддержание водно-солевого гомеостаза; 3. поддержание кислотно-основного равновесия, уровня глюкозы, ионного состава; 4. участие в регуляции кровяного давления. 70

Слайд 71

Состав половой системы : гонады (семенники и яичники), половые протоки у самцов и половые пути у самок, добавочные органы (не у всех) семенные пузырьки, предстательная железа, совокупительный аппарат, матка и др. Функции половой системы : 1. воспроизводство вида; 2. гуморальная регуляция. Половая система 71

Слайд 72: Эволюция нефрона

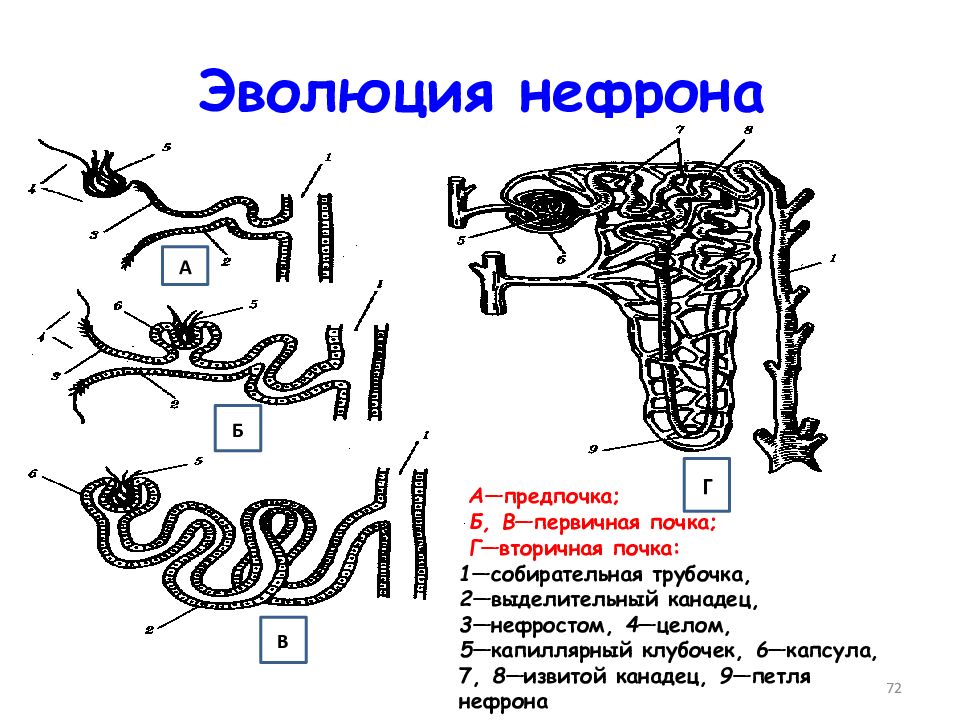

А— предпочка ; Б, В— первичная почка; Г— вторичная почка: 1 —собирательная трубочка, 2— выделительный канадец, 3— нефростом, 4— целом, 5— капиллярный клубочек, 6— капсула, 7, 8— извитой канадец, 9— петля нефрона А Б В Г 72

Слайд 74: Эволюционные преобразования в выделительной системе позвоночных:

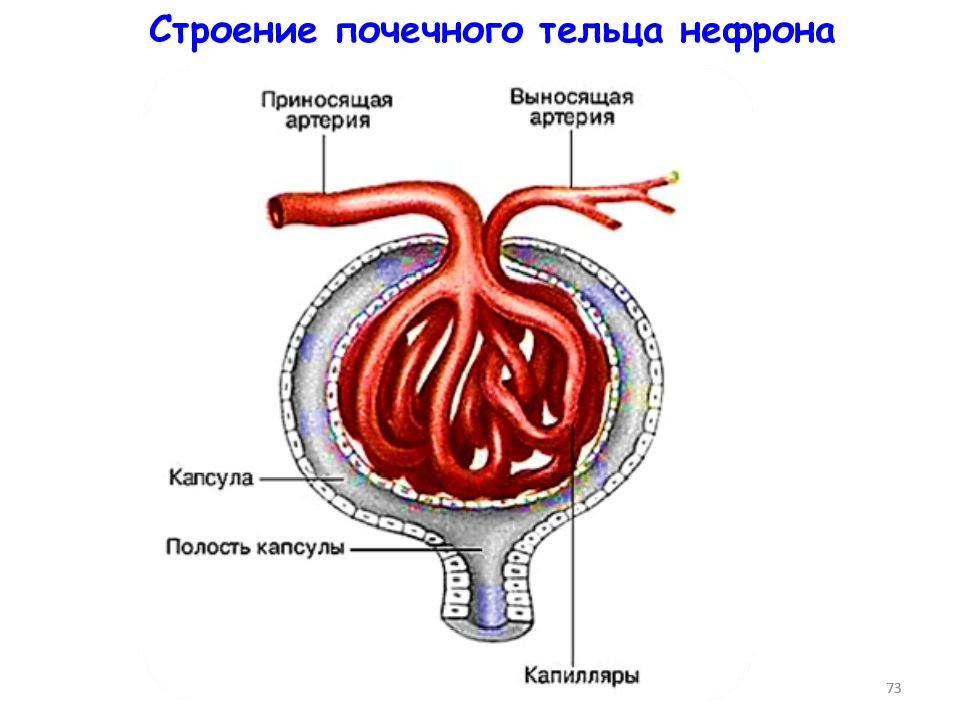

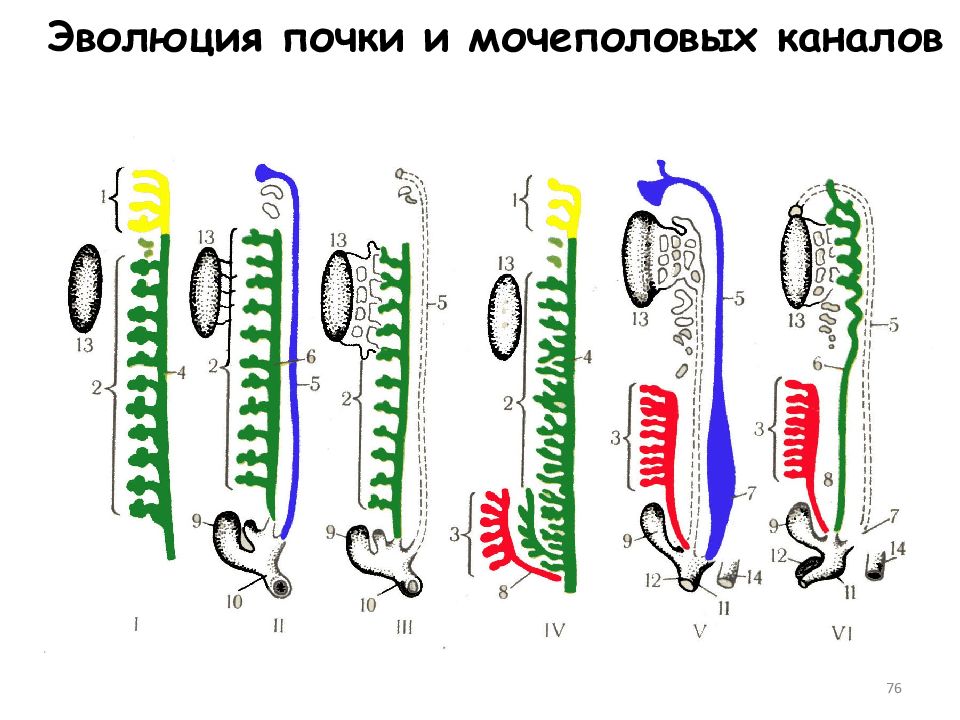

1. Субституция — замещение предпочки первичной, а у высших позвоночных — вторичной почкой. 2. Полимеризация однородных структур — увеличение числа нефронов от 6—12 в предпочке до нескольких сотен в первичной и до одного миллиона и более во вторичной почке. 3. Усиление главной функции почек проявляется в значительном возрастании уровня клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции за счет: а) увеличения числа нефронов; б) формирования почечного тельца и редукцией воронки, что приводит к установлению непосредственного контакта выделительных канальцев с кровеносной системой и к утрате связи с целомом; в) увеличения размеров почечных телец и усилением почечного кровотока; г) удлинением и дифференцировкой извитых канальцев, образованием петли нефрона. 4. Разделение функций. Формирование яйцевода из парамезонефрального канала и семяпровода из мезонефрального канала. 74

Слайд 75

специализация желез, усиление связи с выделительной системой, переход от наружного осеменения к внутреннему, м орфологическое усложнение полового аппарата. Направления эволюции половой системы: 75

Слайд 77: Эволюция мочеполовых каналов

Функция Anamnia, низшие позвоночные (рыбы, амфибии) Amniota, высшие позвоночные (рептилии, птицы, млекопитающие) Самки самцы самки самцы 1. семяпровода нет вольфов канал нет вольфов канал 2. яйцевода мюллеров канал нет мюллеров канал нет 3. мочеточника вольфов канал вольфов канал Каудальная часть вольфова канала в области впадения в клоаку образует мочеточник вторичной почки 77

Слайд 79

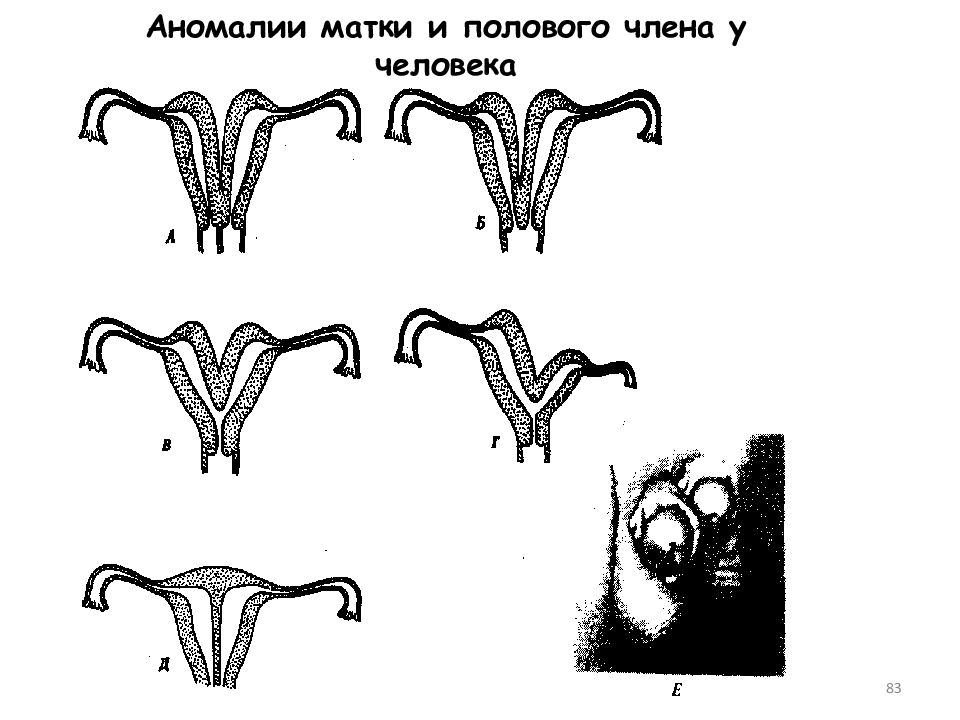

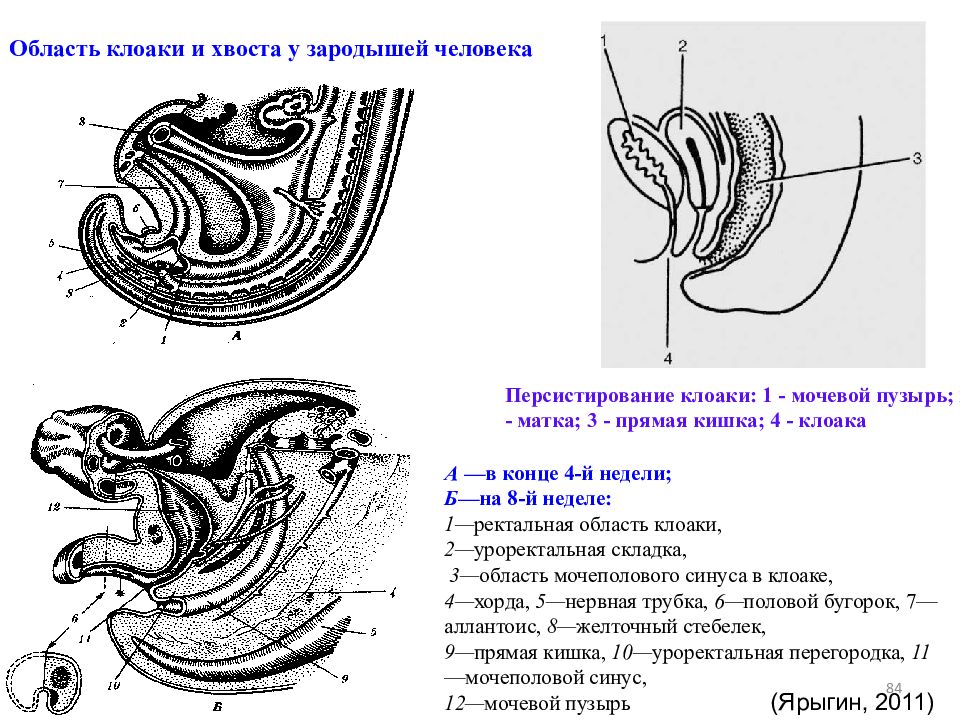

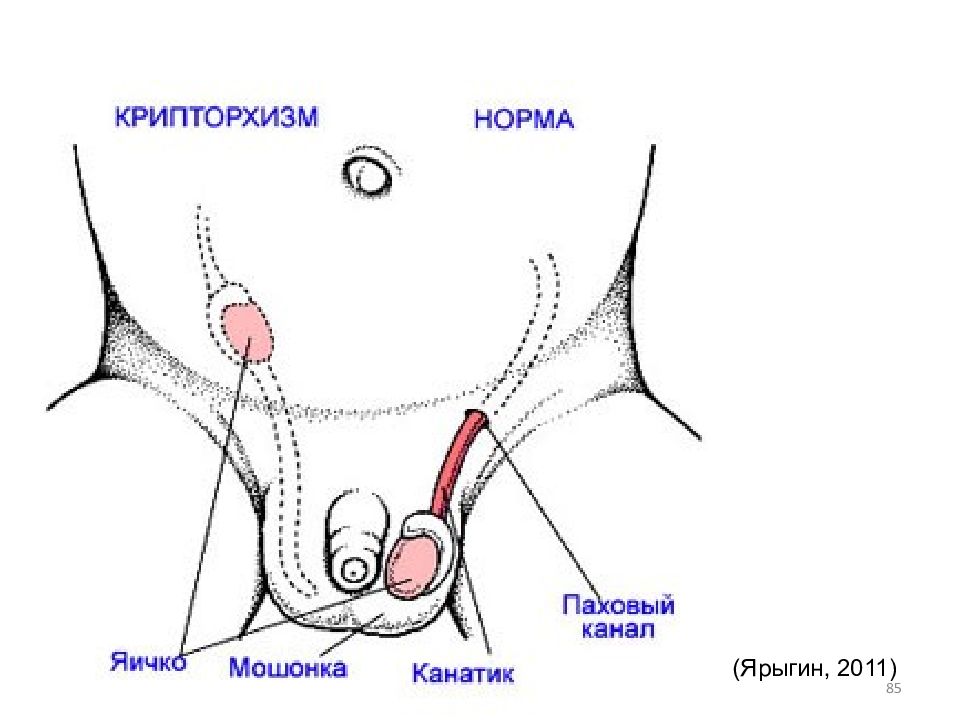

1. аномалии числа почек: а) аплазия – отсутствие одной почки, б) удвоение почки; 2. гипоплазия почки – уменьшение ее в размере; 3. дистопия почек – изменение положения: а) подвздошная, б) тазовая; 4. поликистоз почек; 5. гартнеров канал – сохранение мезонефрального (вольфова) канала у женщин – источник кист и злокачественных перестроек. 6. различные аномалии развития матки и влагалища (двойная, седловидная, двурогая, разделенная, асимметричная матка; двойное или разделенное перегородками влагалище); 7. крипторхизм – неопущение яичек. 8. неразделение клоаки (в норме на 7-й неделе она делится на мочеполовой синус и прямую кишку) – различные свищи между прямой кишкой и мочеполовой системой (ректовезикальный свищ; ректовагинальный свищ); 9. нарушение срастания парных зачатков полового члена приводит к его удвоению Пороки развития мочеполовой системы у человека: 79

Слайд 80: Почечные аномалии

Удвоение и срастание почки Виды дистопии почек: 1 - торакальная; 2 - поясничная Почечные аномалии 80

Слайд 84

Область клоаки и хвоста у зародышей человека А — в конце 4-й недели; Б— на 8-й неделе: 1— ректальная область клоаки, 2— уроректальная складка, 3— область мочеполового синуса в клоаке, 4— хорда, 5— нервная трубка, 6— половой бугорок, 7—аллантоис, 8— желточный стебелек, 9— прямая кишка, 10— уроректальная перегородка, 11 —мочеполовой синус, 12— мочевой пузырь (Ярыгин, 2011) Персистирование клоаки: 1 - мочевой пузырь; 2 - матка; 3 - прямая кишка; 4 - клоака 84

Слайд 87

Нервная система возникла у многоклеточных организмов в связи с необходимостью быстро реагировать на изменения внешней среды. Функции: 1. регуляторная, 2. координирующая, 3. связь с внешней средой, 4. интегрирующая, лежащая в основе высшей нервной деятельности, поведенческих реакций, абстрактного мышления и т.д. 87

Слайд 88

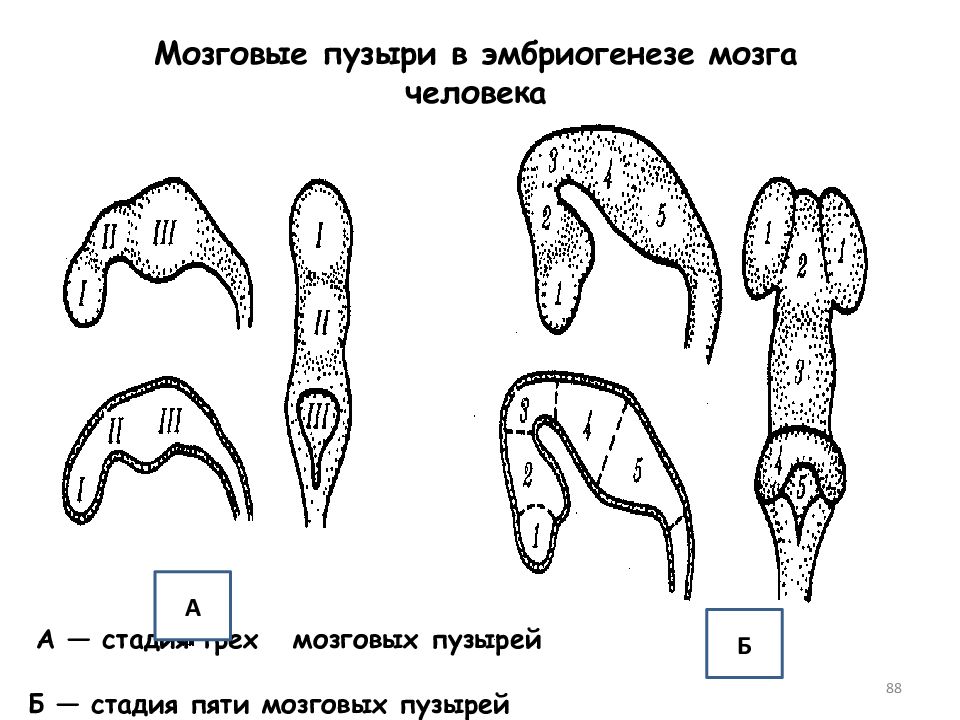

Мозговые пузыри в эмбриогенезе мозга человека А — стадия трех мозговых пузырей Б — стадия пяти мозговых пузырей А Б 88

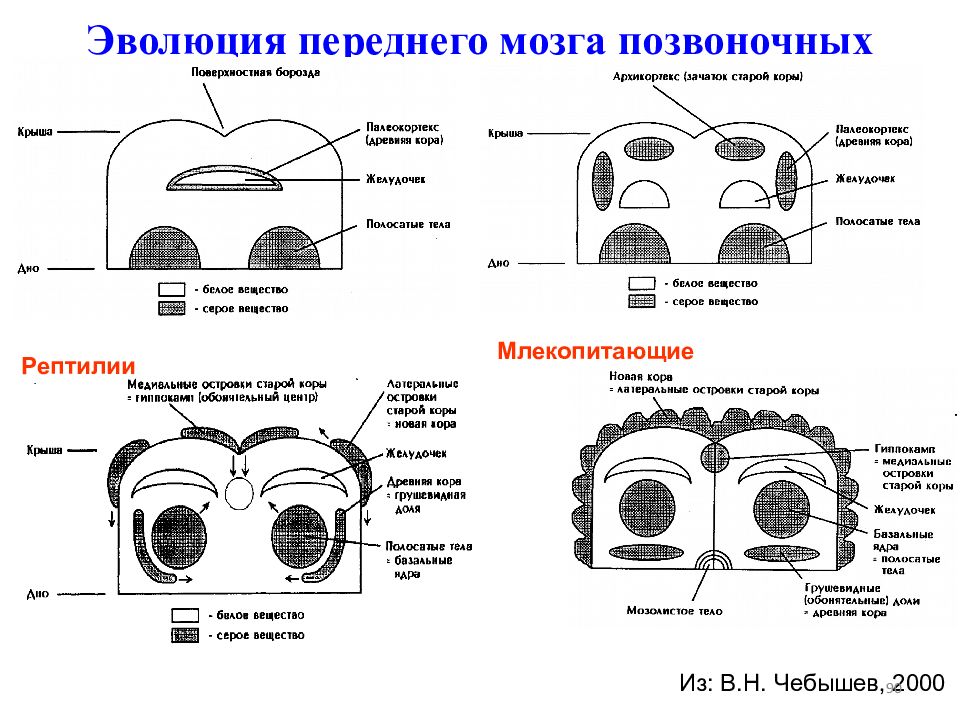

Слайд 90: Эволюция переднего мозга позвоночных

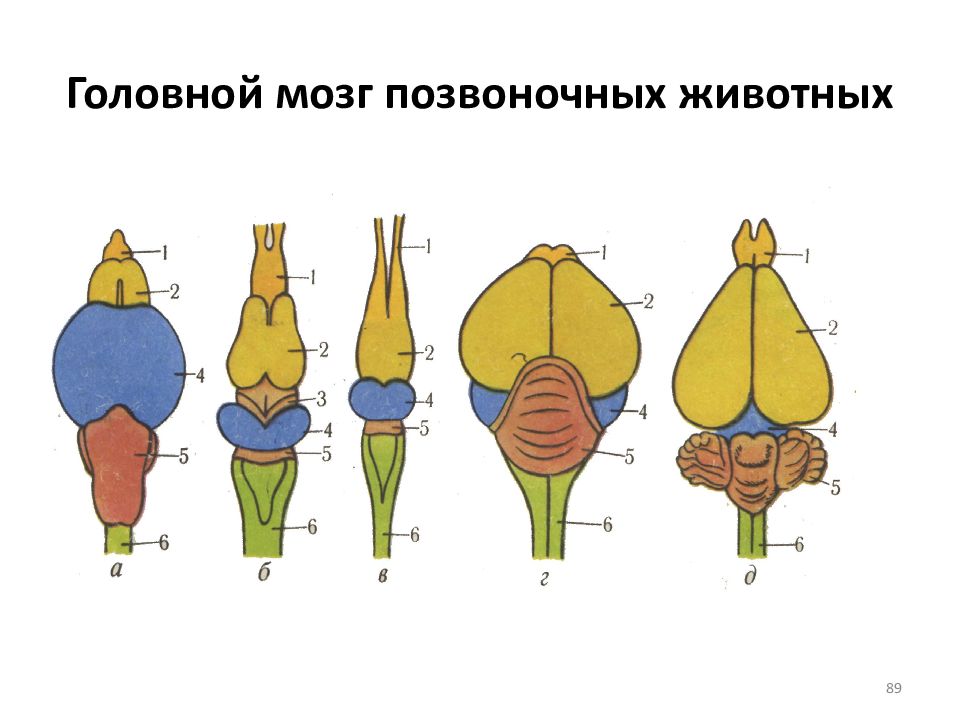

Рыбы Амфибии Рептилии Млекопитающие Из: В.Н. Чебышев, 2000 90

Слайд 91

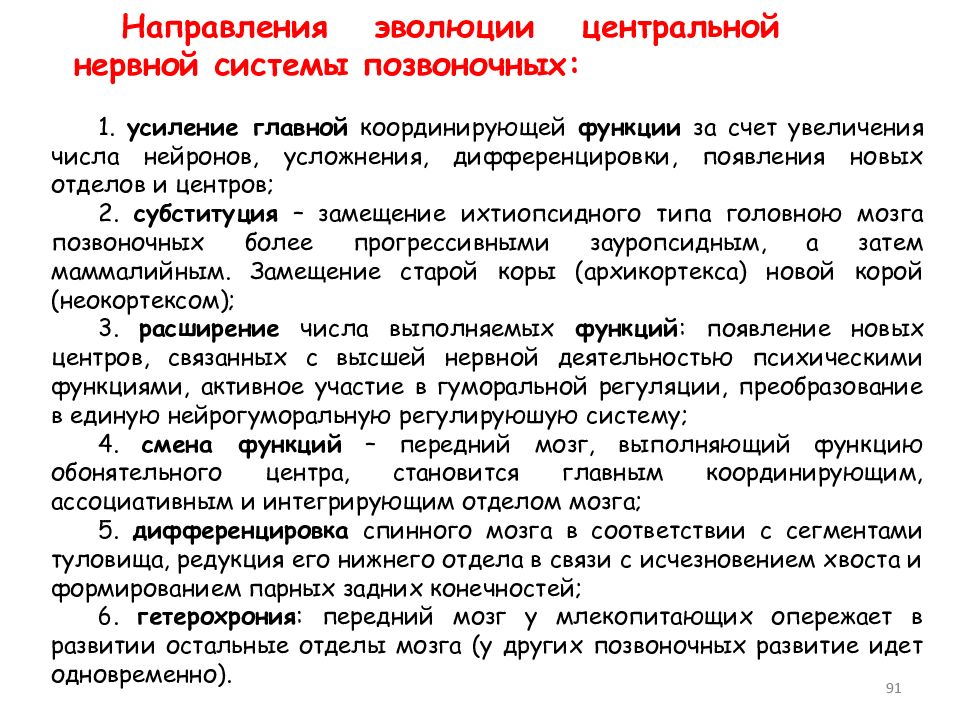

1. усиление главной координирующей функции за счет увеличения числа нейронов, усложнения, дифференцировки, появления новых отделов и центров; 2. субституция – замещение ихтиопсидного типа головною мозга позвоночных более прогрессивными зауропсидным, а затем маммалийным. Замещение старой коры (архикортекса) новой корой (неокортексом); 3. расширение числа выполняемых функций : появление новых центров, связанных с высшей нервной деятельностью психическими функциями, активное участие в гуморальной регуляции, преобразование в единую нейрогуморальную регулируюшую систему; 4. смена функций – передний мозг, выполняющий функцию обонятельного центра, становится главным координирующим, ассоциативным и интегрирующим отделом мозга; 5. дифференцировка спинного мозга в соответствии с c егментами туловища, редукция его нижнего отдела в связи с исчезновением хвоста и формированием парных задних конечностей; 6. гетерохрония : передний мозг у млекопитающих опережает в развитии остальные отделы мозга (у других позвоночных развитие идет одновременно). Направления эволюции центральной нервной системы позвоночных: 91

Слайд 92

Аномалии и пороки развития. Большинство врожденных пороков несовместимы с жизнью!!!!!!!!! Среди пороков спинного мозга, онтогенетические механизмы которых известны, отметим: 1. рахисхиз, или платиневрию – отсутствие замыкания нервной трубки. Аномалия связана с нарушением клеточных перемещений и адгезии в зоне формирования нервной трубки в процессе нейруляции. Несовместим с жизнью! ; 2. аномалия переднего мозга – голопрозэнцефалия – выражается в нарушении морфогенеза мозга, при котором полушария оказываются неразделенными, а кора недоразвита. Несовместим с жизнью! ; 3. анэнцефалия – отсутствие переднего мозга; 4. нарушения дифференцировки коры – агирия (отсутствие извилин) и олигогирия с пахигирией (малое число утолщенных извилин) — сопровождаются упрощением гистологического строения коры. У детей с такими пороками выявляются грубая олигофрения и нарушение многих рефлексов. Большинство детей умирает в течение первого года жизни. 92