Слайд 2: План

Понятие двигательной единицы. Сила и работа мышц. Мышечное утомление. Механизм мышечного утомления. Способы борьбы с утомлением. «Активный отдых» (феномен И.М. Сеченова).

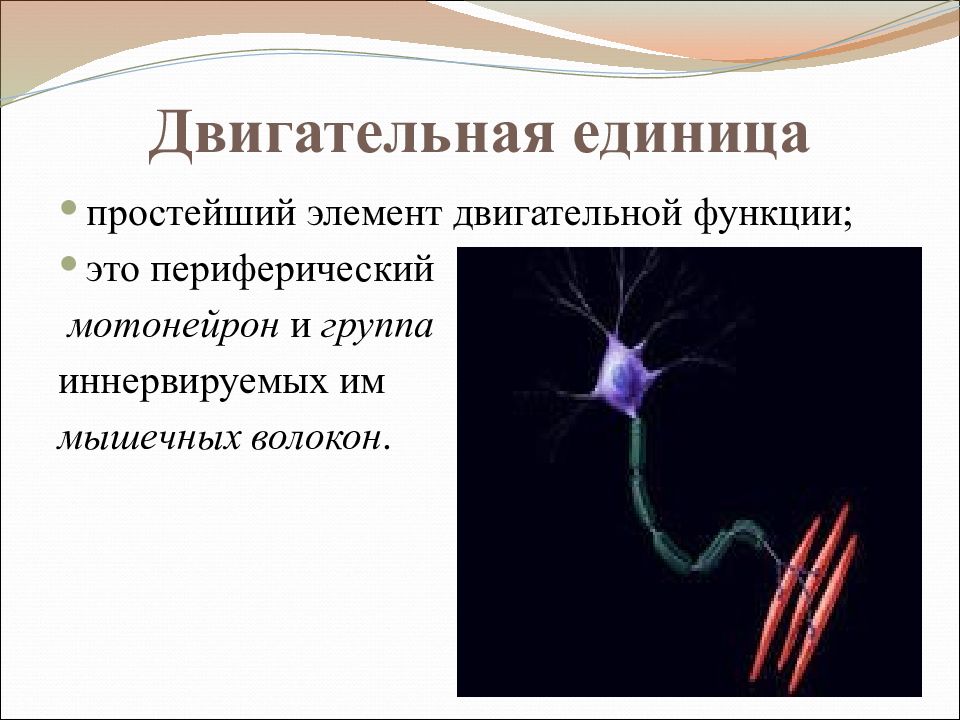

Слайд 3: Двигательная единица

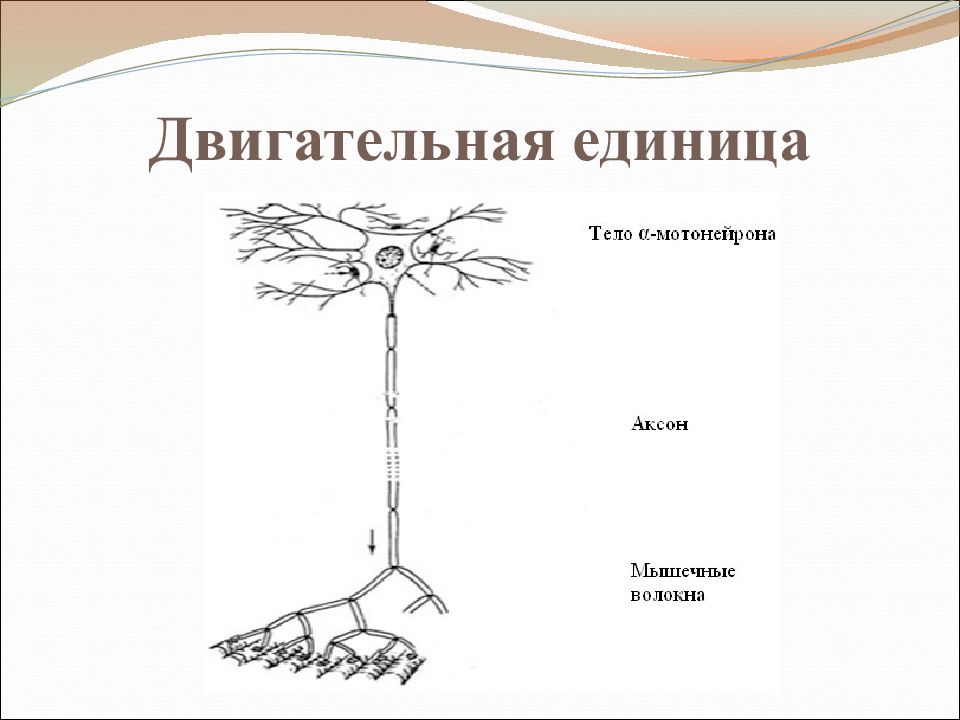

простейший элемент двигательной функции; это периферический мотонейрон и группа иннервируемых им мышечных волокон.

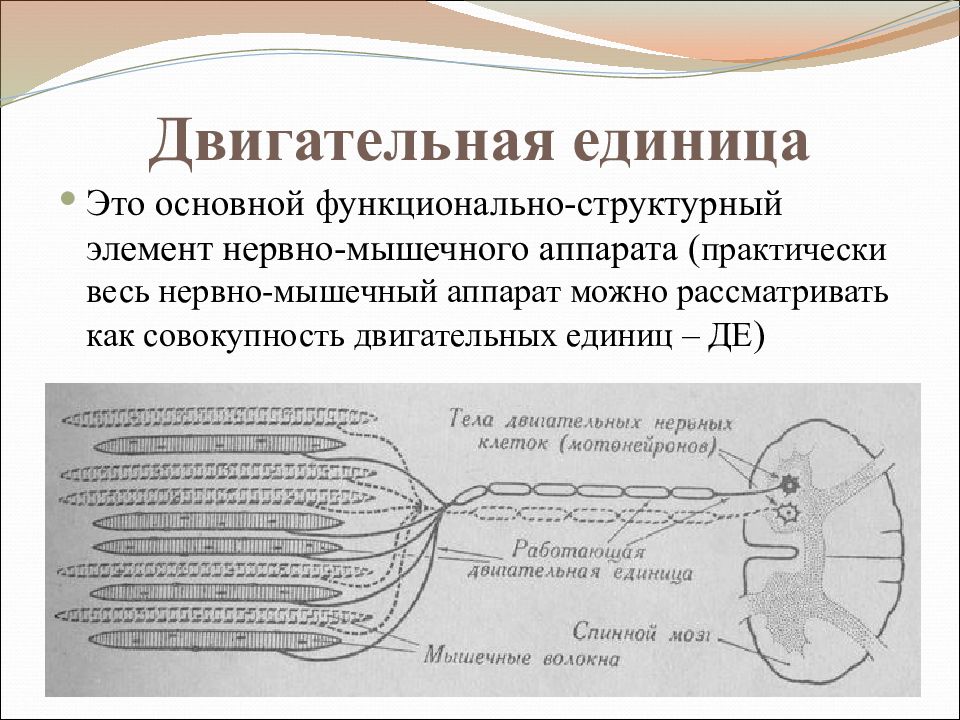

Слайд 4: Двигательная единица

Это основной функционально-структурный элемент нервно-мышечного аппарата ( практически весь нервно-мышечный аппарат можно рассматривать как совокупность двигательных единиц – ДЕ )

Слайд 5

В разных мышцах количество ДЕ значительно отличается. Различно и среднее количество мышечных волокон в двигательной единице (иннервационное число): – в мышце глазного яблока – 3-6 волокон; – в мышце пальцев руки – 10-25 волокон; – в медиальной головке икроножной мышцы – 1600-1700.

Слайд 6

По своему строению и функциональным особенностям двигательные единицы неодинаковы. ДЕ отличаются: размерами тела мотонейрона, толщиной аксона, числом мышечных волокон, входящих в состав двигательной единицы.

Слайд 8: Двигательная единица

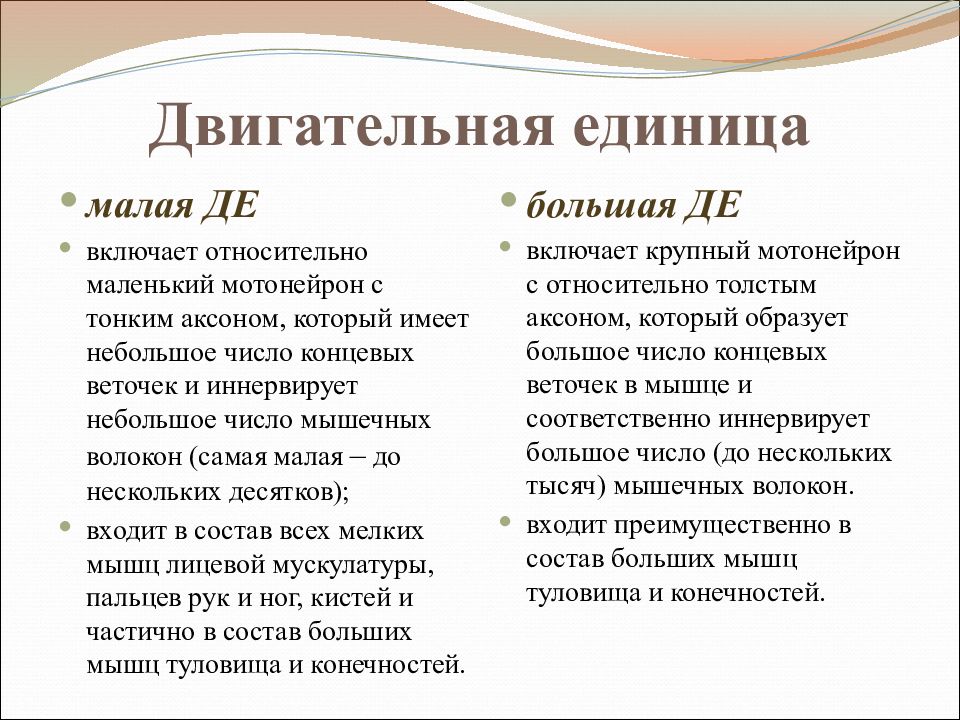

малая ДЕ включает относительно маленький мотонейрон с тонким аксоном, который имеет небольшое число концевых веточек и иннервирует небольшое число мышечных волокон (самая малая – до нескольких десятков); входит в состав всех мелких мышц лицевой мускулатуры, пальцев рук и ног, кистей и частично в состав больших мышц туловища и конечностей. большая ДЕ включает крупный мотонейрон с относительно толстым аксоном, который образует большое число концевых веточек в мышце и соответственно иннервирует большое число (до нескольких тысяч) мышечных волокон. входит преимущественно в состав больших мышц туловища и конечностей.

Слайд 9

Каждая мышца составлена из самых разных по размеру двигательных единиц – от малых до больших. Вместе с тем самая малая ДЕ той или иной мышцы может быть значительно больше, чем самая большая ДЕ другой мышцы (например, малая двигательная единица мышцы туловища превосходит по размеру большую двигательную единицу мышцы, осуществляющей движение глаза).

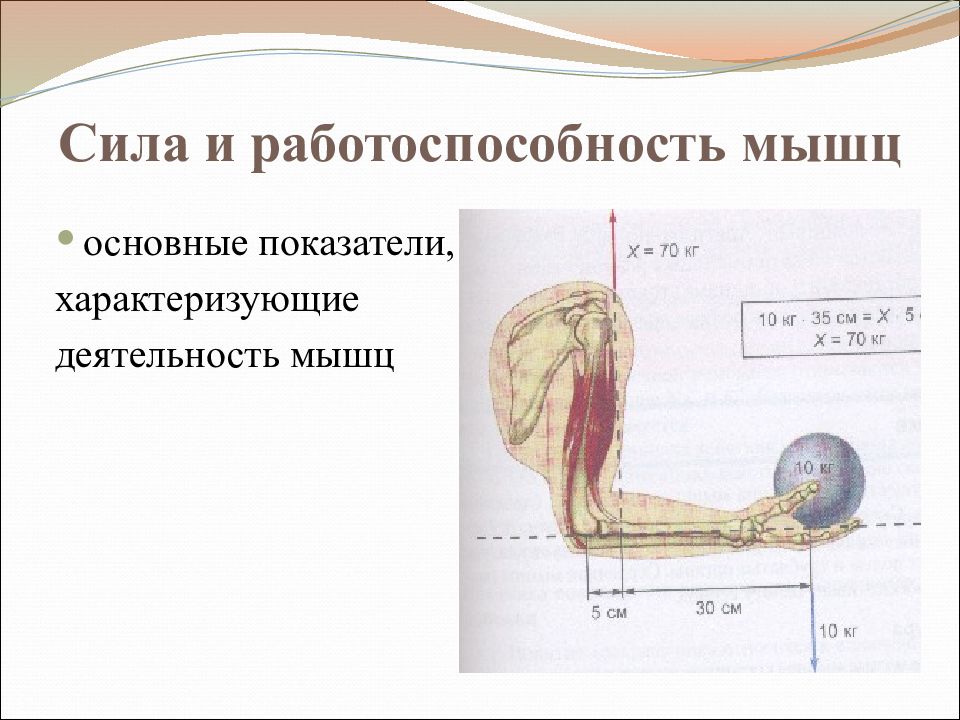

Слайд 10: Сила и работоспособность мышц

основные показатели, характеризующие деятельность мышц

Слайд 11: Сила мышц

мера механического воздействия на мышцу со стороны других тел, которая выражается в ньютонах или кг-силах. Одиночное мышечное волокно развивает напряжение в 100-200 кг-сил во время сокращения.

Слайд 12

При изотоническом сокращении сила определяется массой максимального груза, который мышца может поднять ( динамическая сила ). При изометрическом – максимальным напряжением, которое она может развить ( статическая сила ).

Слайд 13

Степень укорочения мышцы при сокращении зависит от: силы раздражителя, морфологических свойств, физиологического состояния. Длинные мышцы сокращаются на большую величину, чем короткие.

Слайд 14: Сила сокращения мышцы уменьшается

при сильном растяжении (незначительное растяжение мышцы увеличивает сокращение мышцы); при утомлении мышцы.

Слайд 15

Напряжение, которое могут развивать миофибриллы, определяется числом поперечных мостиков миозиновых нитей, взаимодействующих с нитями актина, т.к. мостики служат местом взаимодействия и развития усилия между двумя типами нитей. В состоянии покоя значительная часть поперечных мостиков взаимодействует с актиновыми нитями. При сильном растяжении мышцы актиновые и миозиновые нити почти перестают перекрываться и между ними образуются незначительные поперечные связи.

Слайд 16: Максимальная сила мышцы

максимально возможное для нее напряжение в результате активации всех мышечных волокон; зависит от числа мышечных волокон, составляющих мышцу, и их толщины. Они формируют анатомический поперечник мышцы, который определяется как площадь поперечного разреза мышцы, проведенного перпендикулярно ее длине.

Слайд 17: Относительная сила мышцы

отношение максимальной силы мышцы к ее анатомическому поперечнику; измеряется в кг/см 2.

Слайд 18: Физиологический поперечник мышцы

длина поперечного разреза мышцы, перпендикулярного ходу ее волокон. В мышцах с параллельным ходом волокон физиологический поперечник совпадает с анатомическим. У мышц с косыми волокнами он будет больше анатомического. Поэтому сила мышц с косыми волокнами всегда больше, чем мышц той же толщины, но с продольными волокнами.

Слайд 19: Абсолютная мышечная сила

сравнительный показатель силы разных мышц; отношение максимальной силы мышцы к ее физиологическому поперечнику, т.е. максимальный груз, который поднимает мышца, деленный на суммарную площадь всех мышечных волокон. Она определяется при тетаническом раздражении и при оптимальном исходном растяжении мышцы.

Слайд 21: Работа мышц

При изометрическом и изотоническом сокращении мышца совершает работу. Оценивая деятельность мышц, обычно учитывают только производимую ими внешнюю работу.

Слайд 22: Динамическая работа мышц

Работа мышцы, при которой происходит перемещение груза и костей в суставах. Работа (W) может быть определена как произведение массы груза (Р) на высоту подъема (h) W= P * h Дж (кг/м, г/см)

Слайд 24: Закон средних нагрузок

наибольшая работа производится мышцей при умеренных (средних) нагрузках. Определяет зависимость работы от величины нагрузки.

Слайд 25: Закон средних скоростей

Максимальная работа мышцами выполняется и при среднем ритме сокращения.

Слайд 26: Мощность мышцы

величина работы в единицу времени. Она достигает максимума у всех типов мышц так же при средних нагрузках и при среднем ритме сокращения. Наибольшая мощность у быстрых мышц.

Слайд 27: Утомление мышц

временное снижение или потеря работоспособности отдельной клетки, ткани, органа или организма в целом, наступающее после нагрузок (деятельности). Утомление мышц происходит при их длительном сокращении (работе) и имеет определенное биологическое значение, сигнализируя о истощении (частичном) энергетических ресурсов.

Слайд 28

При утомлении понижаются функциональные свойства мышцы: возбудимость, лабильность и сократимость. Высота сокращения мышцы при развитии утомления постепенно снижается вплоть до полного исчезновения сокращений.

Слайд 29

Понижаясь, сокращения делаются все более растянутыми, особенно за счет удлинения периода расслабления: по окончании сокращения мышца долго не возвращается к первоначальной длине, находясь в состоянии контрактуры (крайне замедленное расслабление мышцы). Скелетные мышцы утомляются раньше гладких.

Слайд 30: Механизмы (теории) утомления

Теория истощения (предложена К.Шиффом). Согласно этой теории причиной утомления служит исчезновение в мышце энергетических веществ, в частности гликогена. Однако, детальное изучение показало, что в утомленных до предела мышцах содержание гликогена еще значительно.

Слайд 31

Теория засорения органа продуктами рабочего распада (теория отравления Е.Пфлюгера). Согласно этой теории, утомление объясняется накоплением большого количества молочной, фосфорной кислот и недостатком кислорода, а так же других продуктов обмена, которые нарушают обмен веществ в работающем органе и его деятельность прекращается.

Слайд 32

Дальнейшим изучением утомления в условиях целого организма установлено, что в утомленной мышце появляются продукты обмена веществ, уменьшается содержание гликогена, АТФ, креатинофосфата. Изменения наступают в сократительных белках мышцы. Происходит связывание или уменьшение сульфгидрильных групп актомиозина, в результате чего нарушается процесс синтеза и распада АТФ. Нарушения в химическом составе мышцы, находящейся в целостном организме, выражены в меньшей степени, чем в изолированной благодаря транспортной функции крови.

Слайд 33

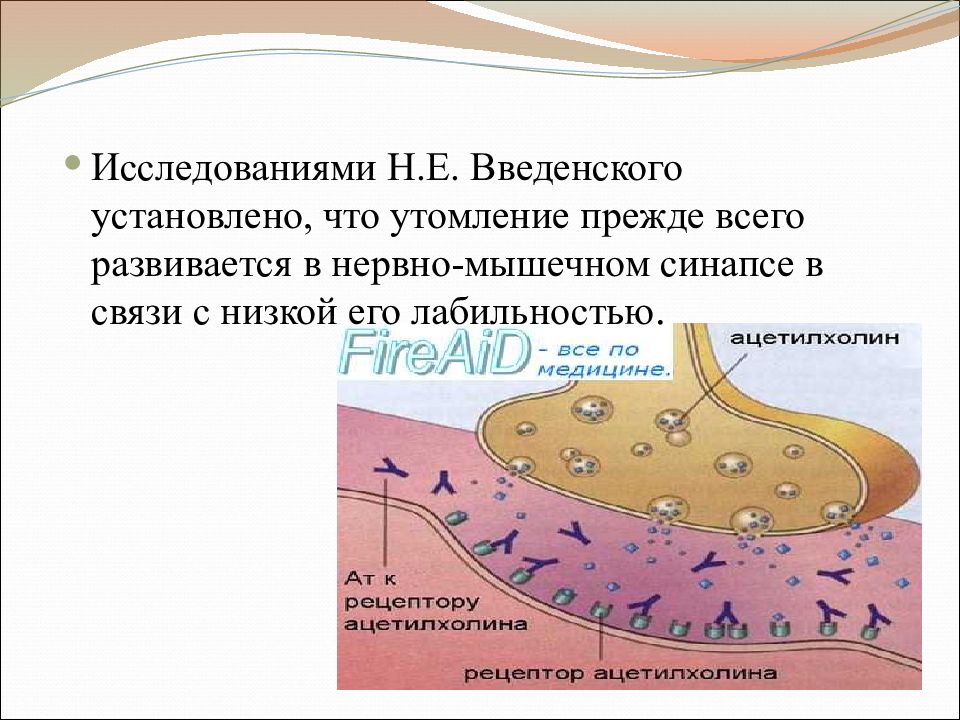

Исследованиями Н.Е. Введенского установлено, что утомление прежде всего развивается в нервно-мышечном синапсе в связи с низкой его лабильностью.

Слайд 34: Факторы быстрой утомляемости синапсов

Во-первых, при длительном раздражении в нервных окончаниях уменьшается запас медиатора, а его синтез не успевает за расходованием. Во-вторых, накапливающиеся продукты обмена в мышце понижают чувствительность постсинаптической мембраны к ацетилхолину, в результате чего уменьшается величина постсинаптического потенциала. Когда он понижается до критического уровня, в мышечном волокне не возникает возбуждения.

Слайд 35: Центрально-нервная теория утомления

И.М. Сеченов (1903) установил, что работоспособность утомленной правой руки восстанавливается полнее и быстрее после активного отдыха, т.е. отдыха, сопровождаемого работой левой руки. Подобного рода влияние на работоспособность утомленной руки оказывает сочетающееся с отдыхом раздражение индукционным током чувствительных (афферентных) нервных волокон кисти другой руки, а также работа ногами, связанная с подъемом тяжести, и вообще двигательная активность.

Слайд 36

Таким образом, активный отдых, сопровождающийся умеренной работой других мышечных групп, оказывается более эффективным средством борьбы с утомлением двигательного аппарата, чем простой покой.

Слайд 37

Причину наиболее эффективного восстановления работоспособности двигательного аппарата в условиях активного отдыха И.М. Сеченов с полным основанием связывал с действием на ЦНС афферентных импульсов от мышечных, сухожильных рецепторов работающих мышц.

Слайд 38

В настоящее время установлено, что функциональное состояние мышц находится под влиянием ЦНС и, прежде всего, коры больших полушарий. Это влияние осущест вляется через соматические не рвы, вегетативную нервную систему и железы внутренней с екреции.

Слайд 39

По двигательным нервам к мышце поступают импульсы из спинного и головного мозга, вызывая ее возбуждение и сокращение, сопровождающиеся изменением физико-химических свойств и функционального состояния мышцы. Импульсы, поступающие по симпатическим волокнам в мышцу, усиливают процессы обмена веществ, кровоснабжения и работоспособность мышцы. Такое же действие оказывают и медиаторы симпатической системы – адреналин и норадреналин.

Слайд 40: Значение тренировки

Способствует задержки наступления утомления мышц. Она развивает и совершенствует функциональные возможности всех систем организма: нервной, дыхательной, кровообращения, выделения и т.д.

Слайд 41: При тренировке

Увеличивается объем мышц в результате роста и утолщения мышечных волокон возрастает мышечная выносливость. В мышце повышается содержание гликогена, АТФ и креатинфосфата, ускоряется течение процессов распада и восстановления веществ, участвующих в обмене. Повышается коэффициент использования кислорода при работе мышц, усиливаются восстановительные процессы вследствие активизации всех ферментативных систем, уменьшается расход энергии. Совершенствуется регуляторная функция ЦНС и, в первую очередь, коры больших полушарий.

Слайд 42

По своему физиологическому значению физкультпаузы и физкультминутки являются видом активного отдыха, проводимого в форме гимнастических упражнений, спортивных и подвижных игр.

Слайд 43: Активный отдых

Наибольшую эффективность в отношении повышения производительности труда физкультминутки имеют ранние утренние, позднее вечерние и ночные часы, когда тонус нервной системы несколько понижен.

Слайд 44: Динамометры

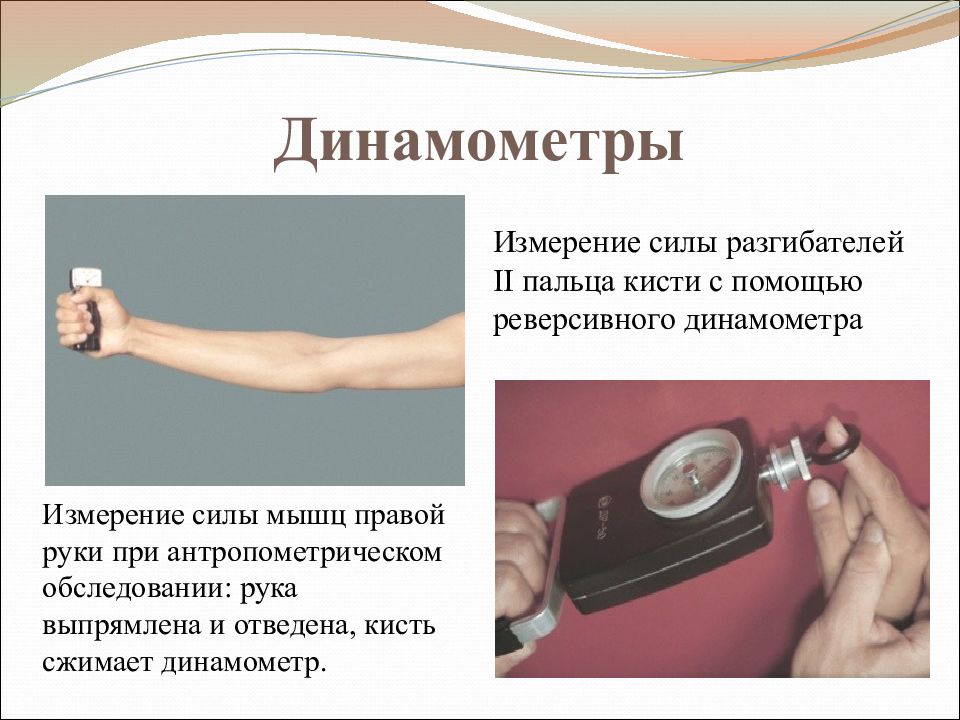

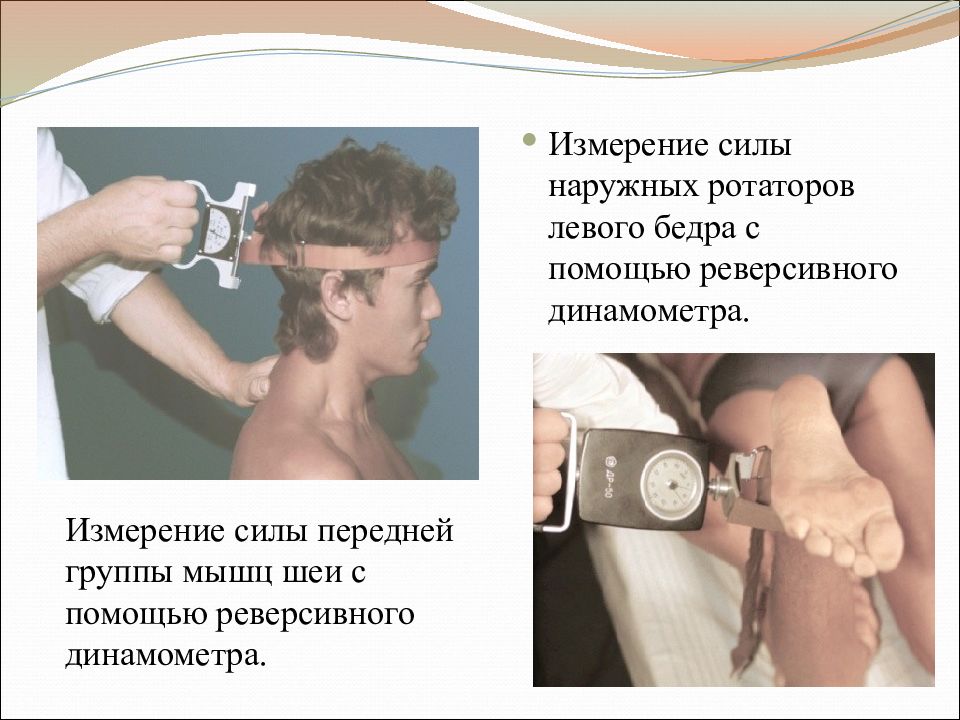

Измерение силы мышц правой руки при антропометрическом обследовании: рука выпрямлена и отведена, кисть сжимает динамометр. Измерение силы разгибателей II пальца кисти с помощью реверсивного динамометра

Слайд 45

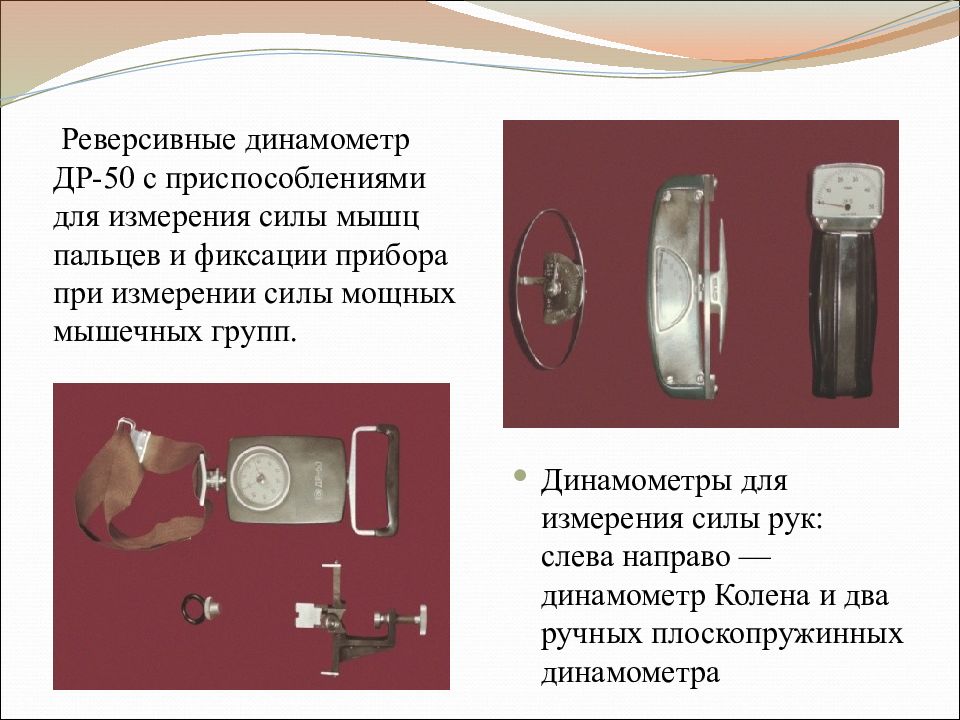

Реверсивные динамометр ДР-50 с приспособлениями для измерения силы мышц пальцев и фиксации прибора при измерении силы мощных мышечных групп. Динамометры для измерения силы рук: слева направо — динамометр Колена и два ручных плоскопружинных динамометра