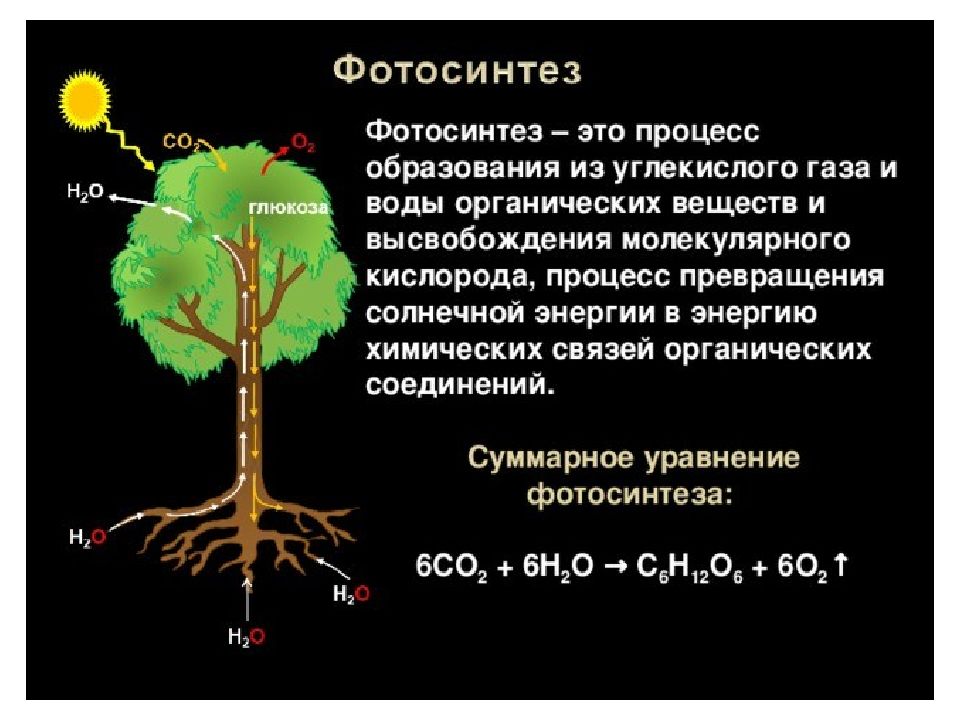

Первый слайд презентации: Фотосинтез как основа энергетики биосферы

Слайд 10

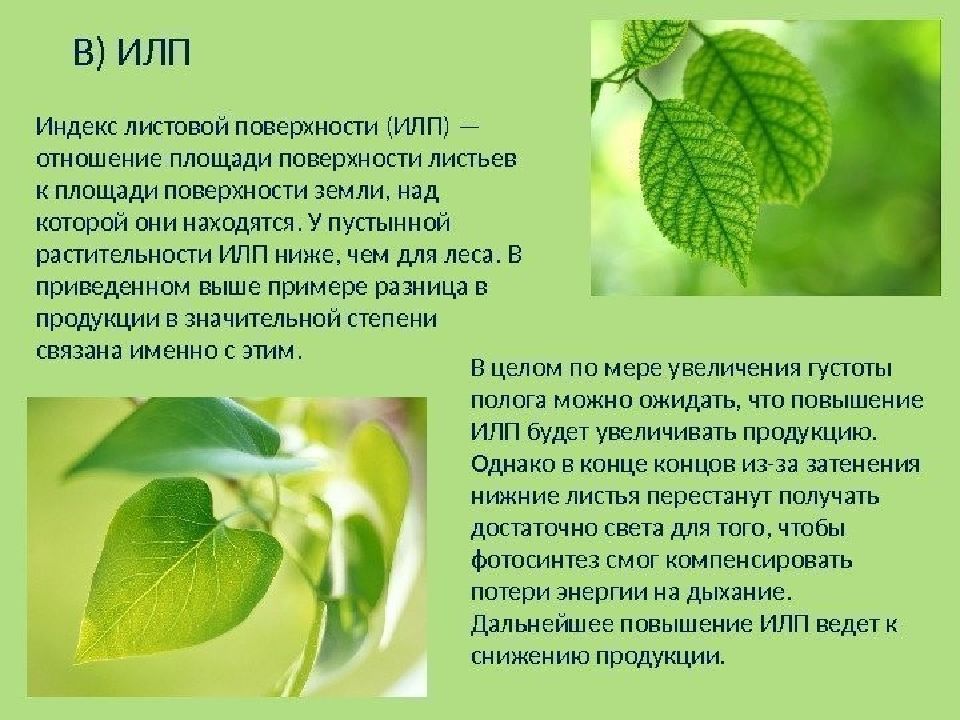

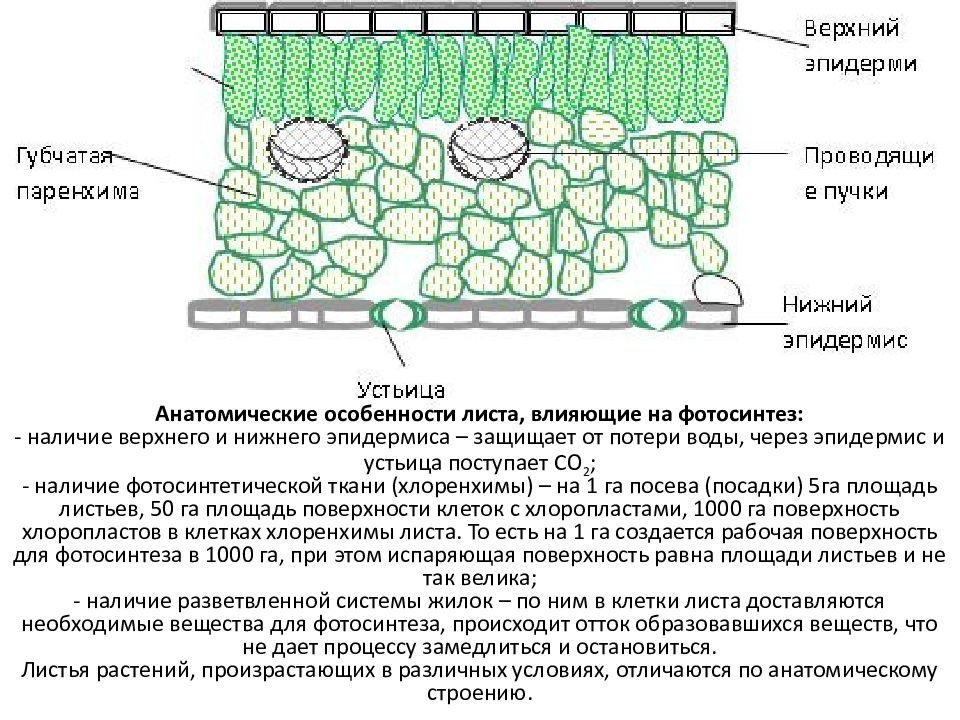

Анатомические особенности листа, влияющие на фотосинтез: - наличие верхнего и нижнего эпидермиса – защищает от потери воды, через эпидермис и устьица поступает СО 2 ; - наличие фотосинтетической ткани (хлоренхимы) – на 1 га посева (посадки) 5га площадь листьев, 50 га площадь поверхности клеток с хлоропластами, 1000 га поверхность хлоропластов в клетках хлоренхимы листа. То есть на 1 га создается рабочая поверхность для фотосинтеза в 1000 га, при этом испаряющая поверхность равна площади листьев и не так велика; - наличие разветвленной системы жилок – по ним в клетки листа доставляются необходимые вещества для фотосинтеза, происходит отток образовавшихся веществ, что не дает процессу замедлиться и остановиться. Листья растений, произрастающих в различных условиях, отличаются по анатомическому строению.

Слайд 12

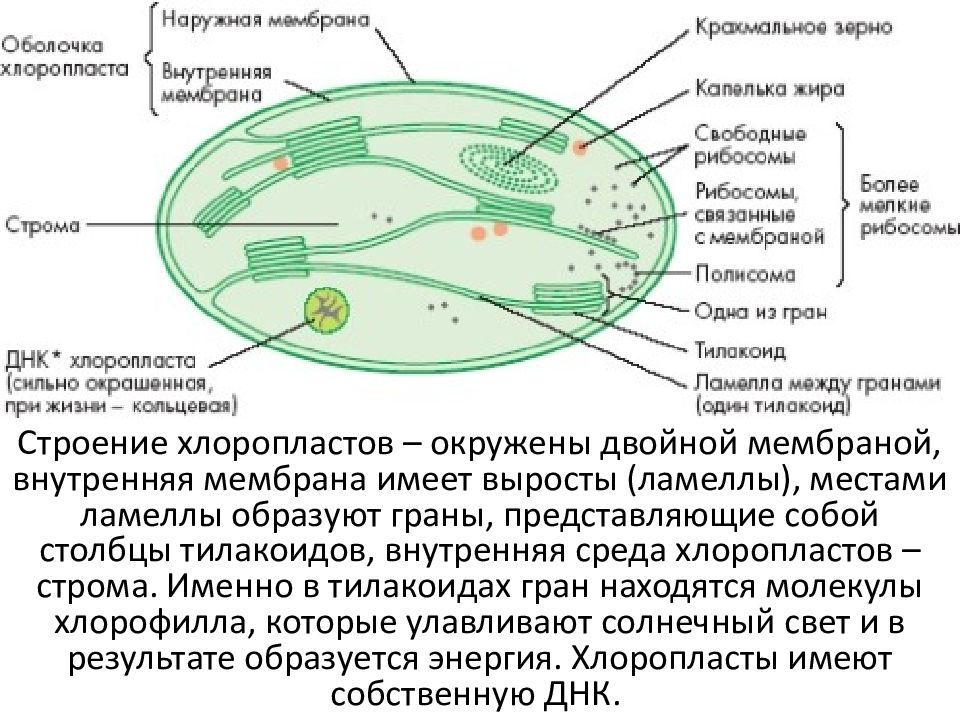

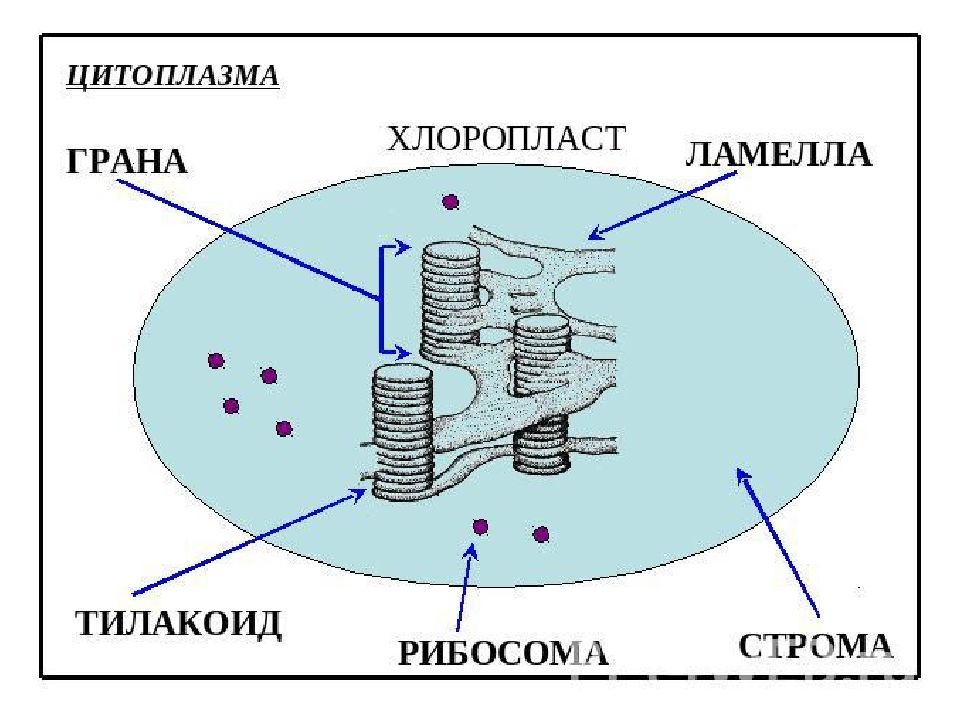

Строение хлоропластов – окружены двойной мембраной, внутренняя мембрана имеет выросты ( ламеллы ), местами ламеллы образуют граны, представляющие собой столбцы тилакоидов, внутренняя среда хлоропластов – строма. Именно в тилакоидах гран находятся молекулы хлорофилла, которые улавливают солнечный свет и в результате образуется энергия. Хлоропласты имеют собственную ДНК.

Слайд 19: Биохимия и биофизика процесса фотосинтеза. Световая стадия. 1. Процесс фотосинтеза, его стадии. 2. Световая стадия фотосинтеза. 3. Циклическое фосфорилирование. 4. Нециклическое фосфорилирование

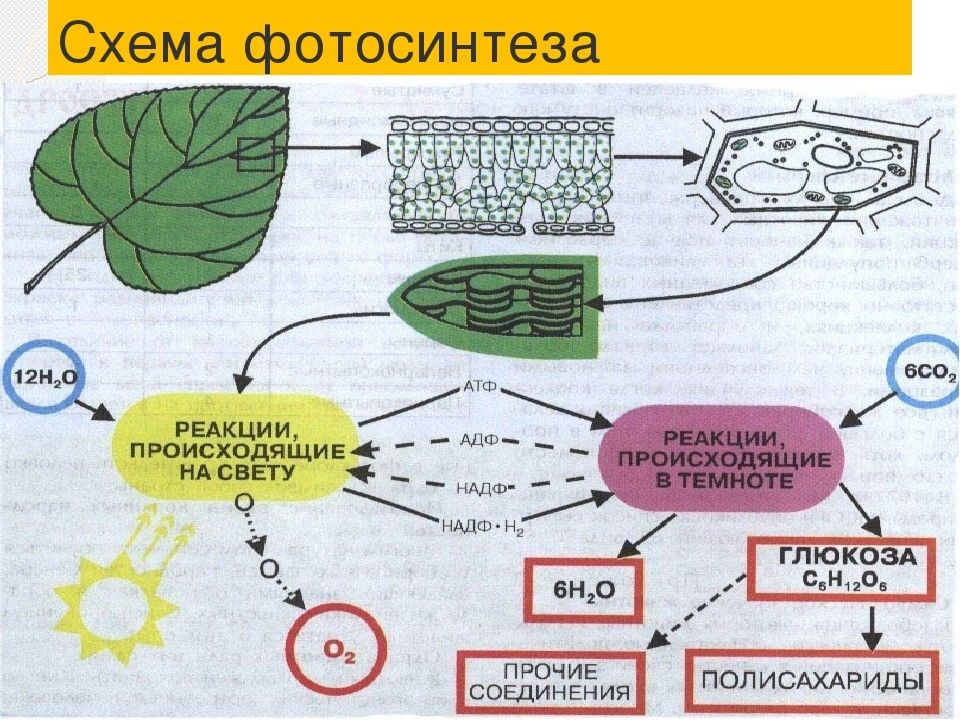

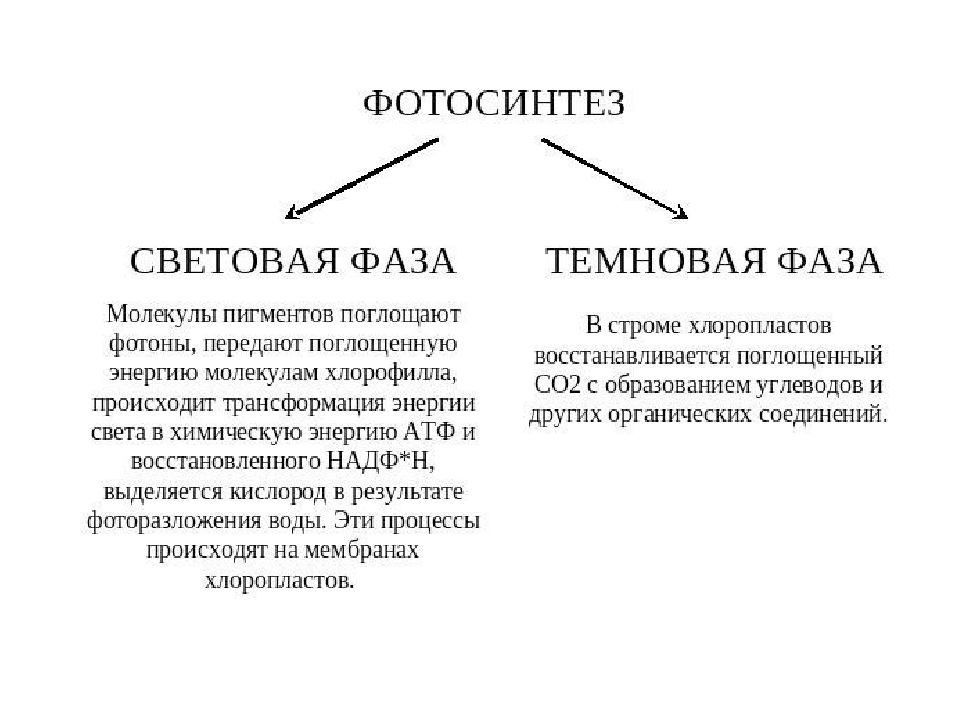

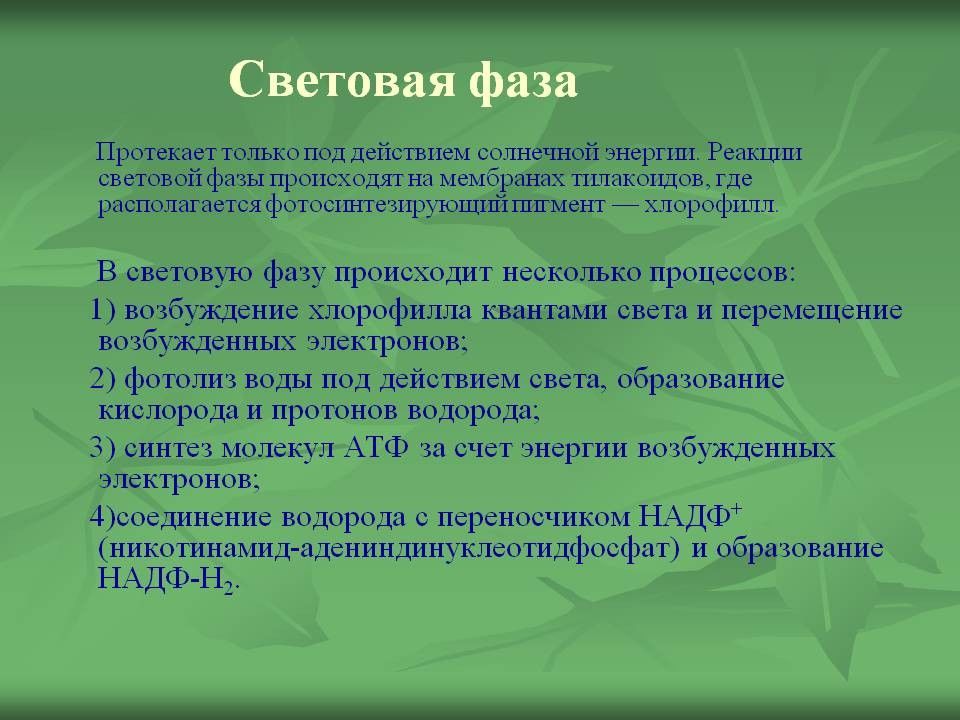

Слайд 20: 1. Фотосинтез – сложный окислительно-восстановительный процесс, который осуществляется при участии многих ферментов и факторов. Условно в нем выделяют две стадии: - световую или фотохимическую; - темновую или химическую. Световая стадия включает реакции поглощения хлорофиллом и другими пигментами квантов света и последующую трансформацию световой энергии в химическую аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ. Н 2 ). В темновой стадии акцептированный СО 2 восстанавливается до углеводов благодаря энергии, ранее накопленной в форме АТФ и НАДФ. Н 2. Световая стадия идет с непременным участием света со скоростью 10 -8 сек и более. Скорость зависит от интенсивности света. Темновые реакции – ферментативные, для них не нужен свет, они идут со скоростью 10 -2 сек. Скорость их зависит прежде всего от температуры

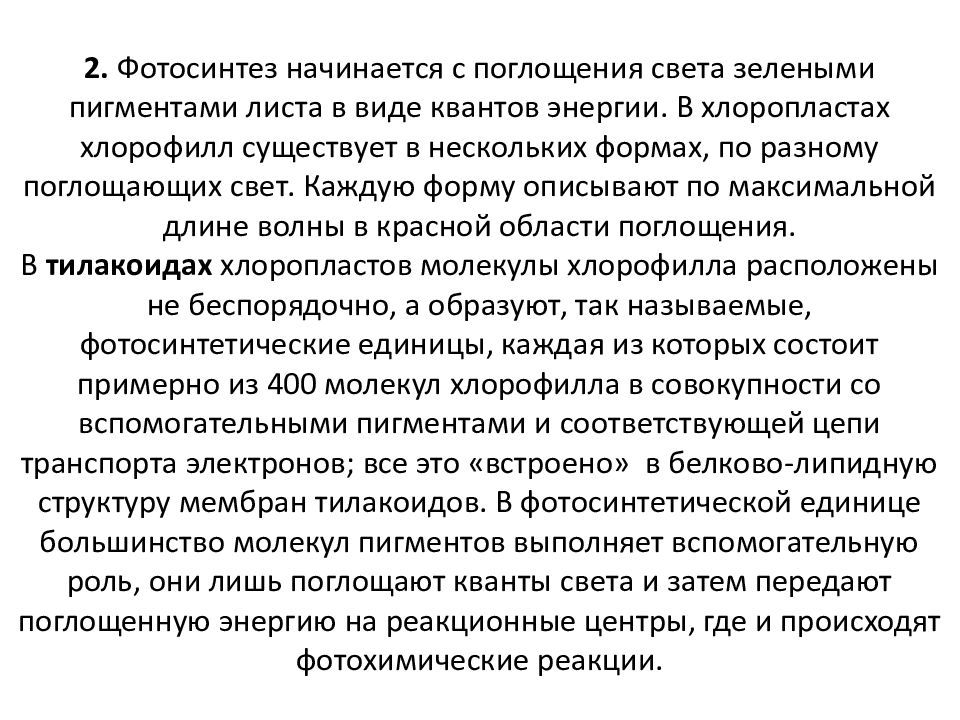

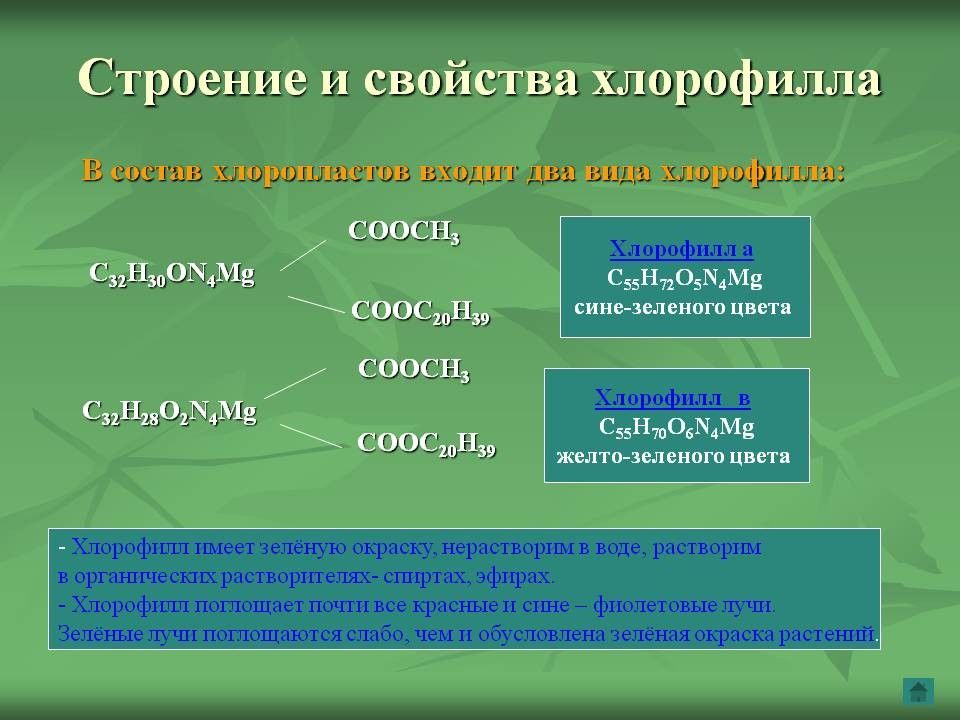

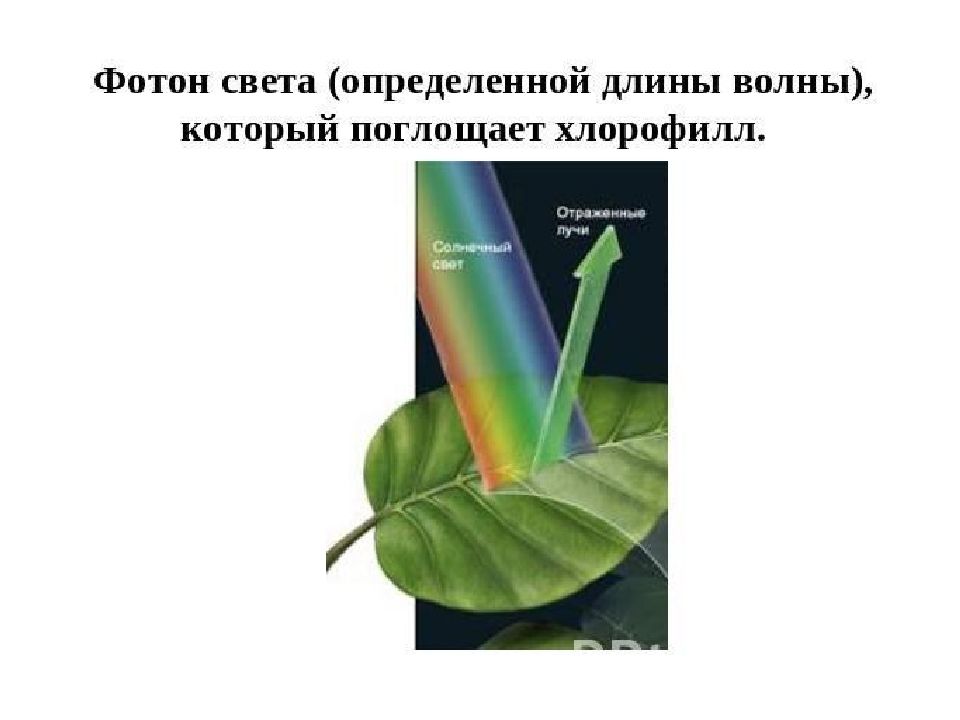

Слайд 24: 2. Фотосинтез начинается с поглощения света зелеными пигментами листа в виде квантов энергии. В хлоропластах хлорофилл существует в нескольких формах, по разному поглощающих свет. Каждую форму описывают по максимальной длине волны в красной области поглощения. В тилакоидах хлоропластов молекулы хлорофилла расположены не беспорядочно, а образуют, так называемые, фотосинтетические единицы, каждая из которых состоит примерно из 400 молекул хлорофилла в совокупности со вспомогательными пигментами и соответствующей цепи транспорта электронов; все это «встроено» в белково-липидную структуру мембран тилакоидов. В фотосинтетической единице большинство молекул пигментов выполняет вспомогательную роль, они лишь поглощают кванты света и затем передают поглощенную энергию на реакционные центры, где и происходят фотохимические реакции

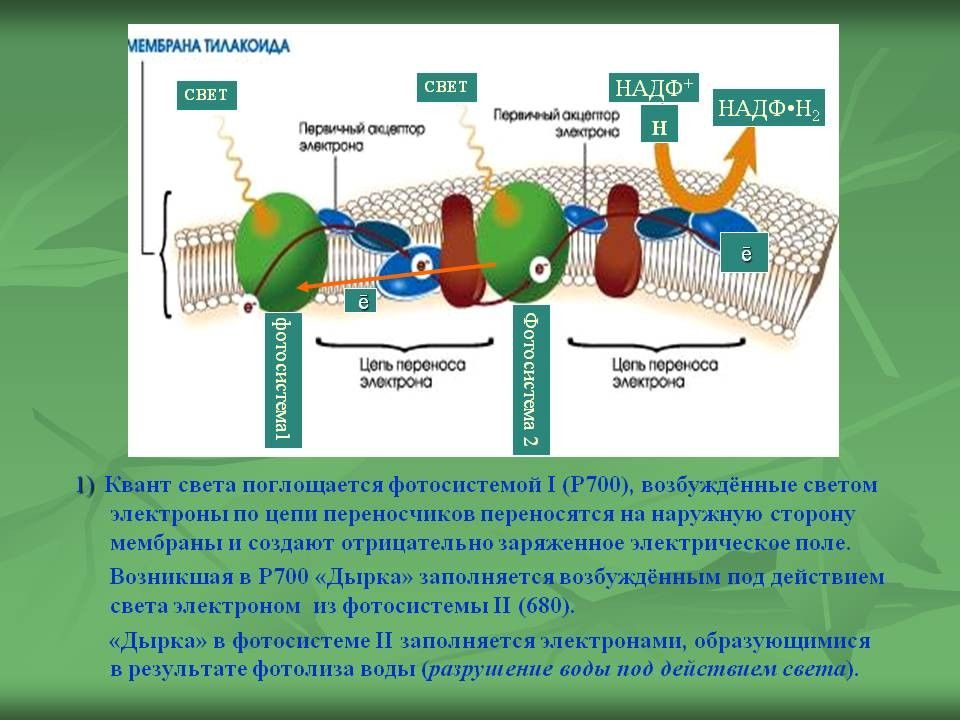

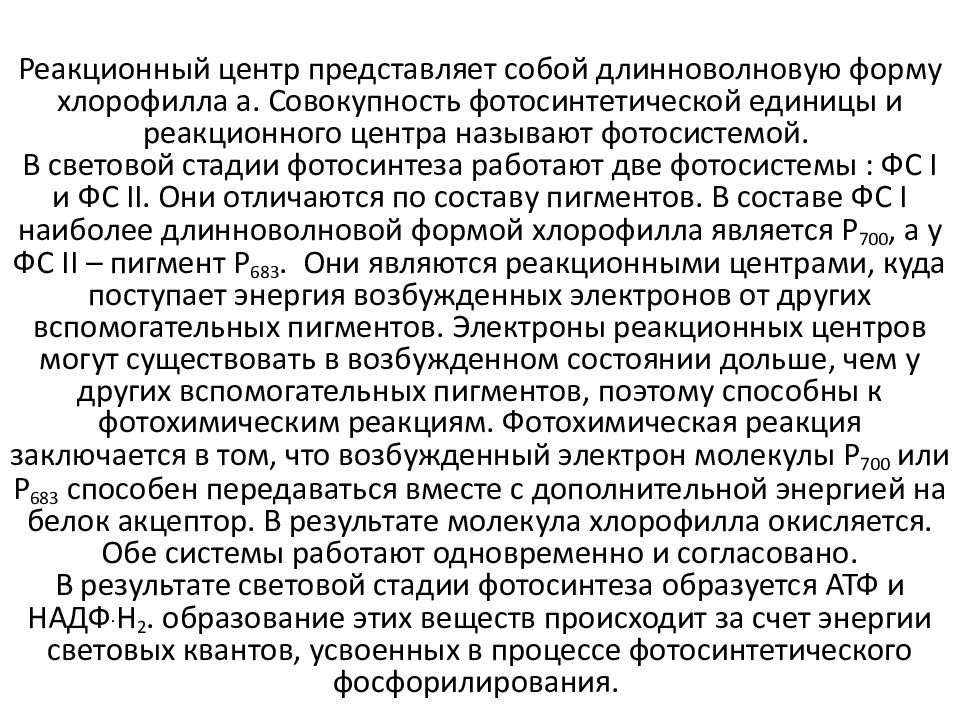

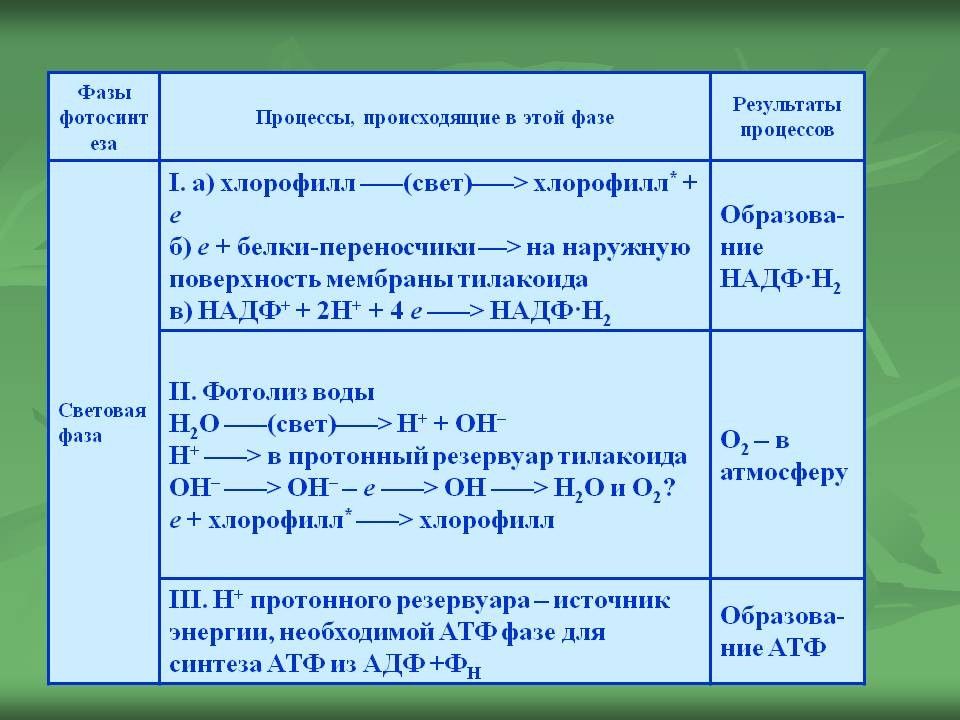

Слайд 27: Реакционный центр представляет собой длинноволновую форму хлорофилла a. Совокупность фотосинтетической единицы и реакционного центра называют фотосистемой. В световой стадии фотосинтеза работают две фотосистемы : ФС I и ФС II. Они отличаются по составу пигментов. В составе ФС I наиболее длинноволновой формой хлорофилла является Р 700, а у ФС II – пигмент Р 683. Они являются реакционными центрами, куда поступает энергия возбужденных электронов от других вспомогательных пигментов. Электроны реакционных центров могут существовать в возбужденном состоянии дольше, чем у других вспомогательных пигментов, поэтому способны к фотохимическим реакциям. Фотохимическая реакция заключается в том, что возбужденный электрон молекулы Р 700 или Р 683 способен передаваться вместе с дополнительной энергией на белок акцептор. В результате молекула хлорофилла окисляется. Обе системы работают одновременно и согласовано. В результате световой стадии фотосинтеза образуется АТФ и НАДФ. Н 2. образование этих веществ происходит за счет энергии световых квантов, усвоенных в процессе фотосинтетического фосфорилирования

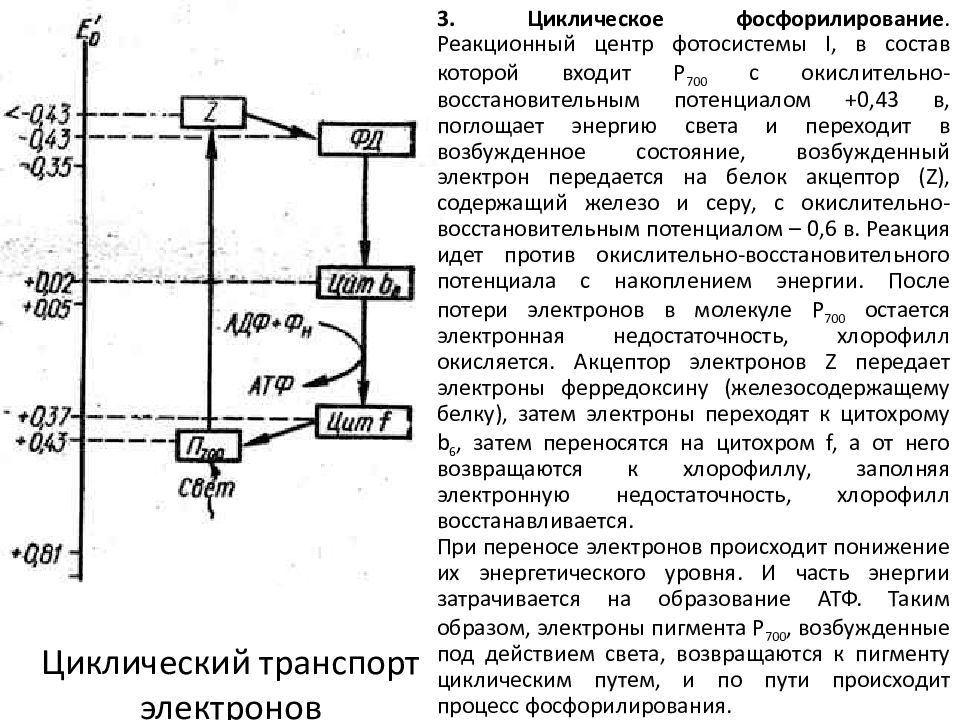

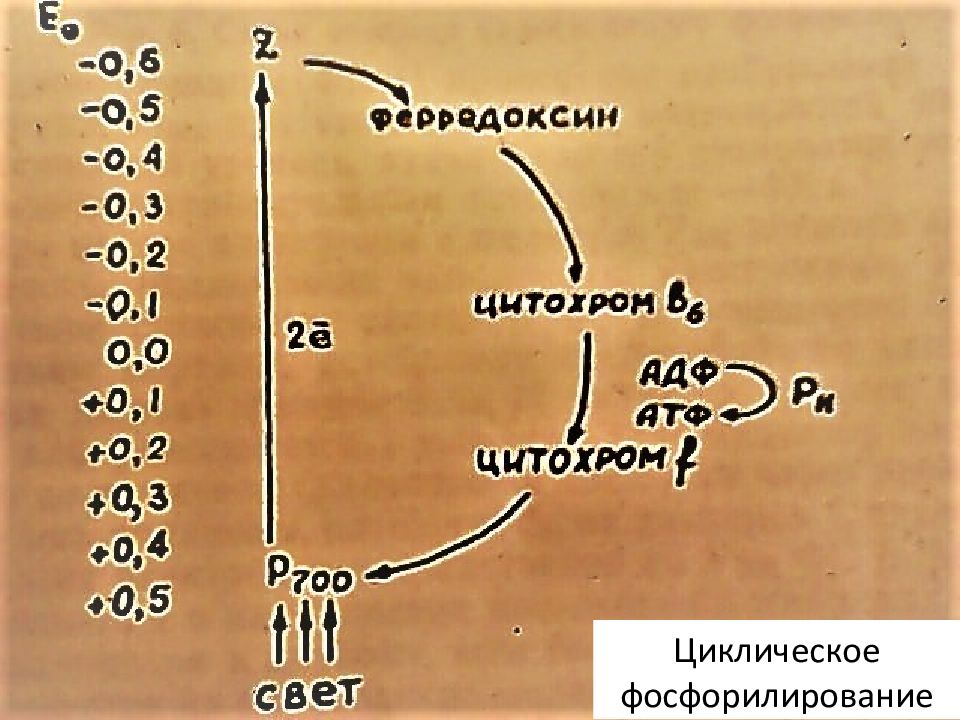

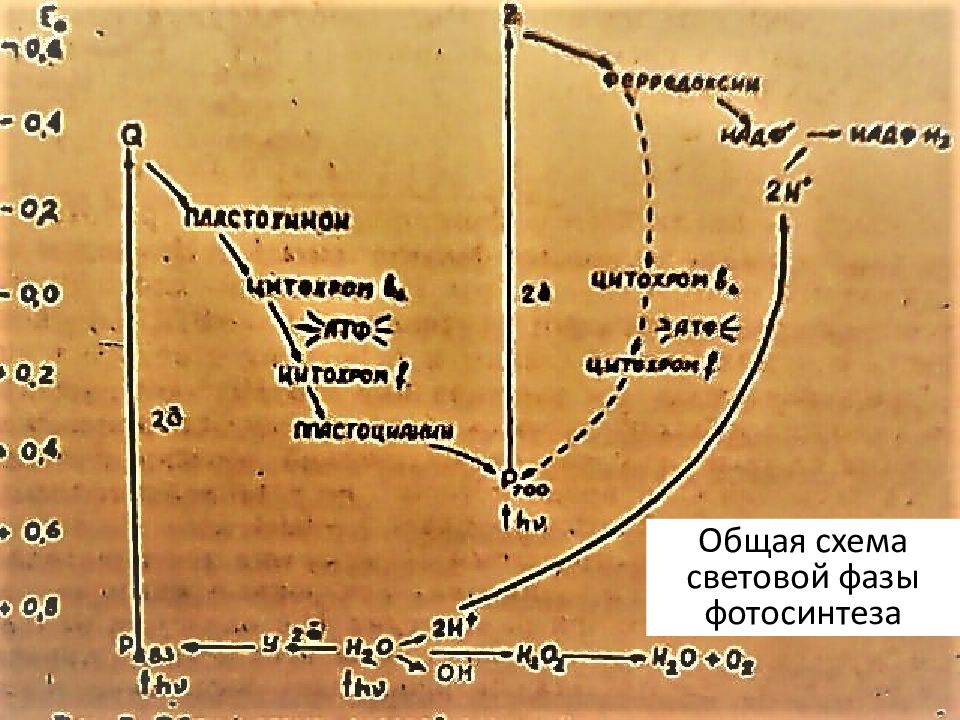

Слайд 33: 3. Циклическое фосфорилирование. Реакционный центр фотосистемы I, в состав которой входит Р 700 с окислительно-восстановительным потенциалом +0,43 в, поглощает энергию света и переходит в возбужденное состояние, возбужденный электрон передается на белок акцептор ( Z ), содержащий железо и серу, с окислительно-восстановительным потенциалом – 0,6 в. Реакция идет против окислительно-восстановительного потенциала с накоплением энергии. После потери электронов в молекуле Р 700 остается электронная недостаточность, хлорофилл окисляется. Акцептор электронов Z передает электроны ферредоксину (железосодержащему белку), затем электроны переходят к цитохрому b 6, затем переносятся на цитохром f, а от него возвращаются к хлорофиллу, заполняя электронную недостаточность, хлорофилл восстанавливается. При переносе электронов происходит понижение их энергетического уровня. И часть энергии затрачивается на образование АТФ. Таким образом, электроны пигмента Р 700, возбужденные под действием света, возвращаются к пигменту циклическим путем, и по пути происходит процесс фосфорилирования

Слайд 34

Циклический транспорт электронов 3. Циклическое фосфорилирование. Реакционный центр фотосистемы I, в состав которой входит Р 700 с окислительно-восстановительным потенциалом +0,43 в, поглощает энергию света и переходит в возбужденное состояние, возбужденный электрон передается на белок акцептор ( Z ), содержащий железо и серу, с окислительно-восстановительным потенциалом – 0,6 в. Реакция идет против окислительно-восстановительного потенциала с накоплением энергии. После потери электронов в молекуле Р 700 остается электронная недостаточность, хлорофилл окисляется. Акцептор электронов Z передает электроны ферредоксину (железосодержащему белку), затем электроны переходят к цитохрому b 6, затем переносятся на цитохром f, а от него возвращаются к хлорофиллу, заполняя электронную недостаточность, хлорофилл восстанавливается. При переносе электронов происходит понижение их энергетического уровня. И часть энергии затрачивается на образование АТФ. Таким образом, электроны пигмента Р 700, возбужденные под действием света, возвращаются к пигменту циклическим путем, и по пути происходит процесс фосфорилирования.

Слайд 36: 3. Циклическое фосфорилирование. Реакционный центр фотосистемы I, в состав которой входит Р 700 с окислительно-восстановительным потенциалом +0,43 в, поглощает энергию света и переходит в возбужденное состояние, возбужденный электрон передается на белок акцептор ( Z ), содержащий железо и серу, с окислительно-восстановительным потенциалом – 0,6 в. Реакция идет против окислительно-восстановительного потенциала с накоплением энергии. После потери электронов в молекуле Р 700 остается электронная недостаточность, хлорофилл окисляется. Акцептор электронов Z передает электроны ферредоксину (железосодержащему белку), затем электроны переходят к цитохрому b 6, затем переносятся на цитохром f, а от него возвращаются к хлорофиллу, заполняя электронную недостаточность, хлорофилл восстанавливается. При переносе электронов происходит понижение их энергетического уровня. И часть энергии затрачивается на образование АТФ. Таким образом, электроны пигмента Р 700, возбужденные под действием света, возвращаются к пигменту циклическим путем, и по пути происходит процесс фосфорилирования

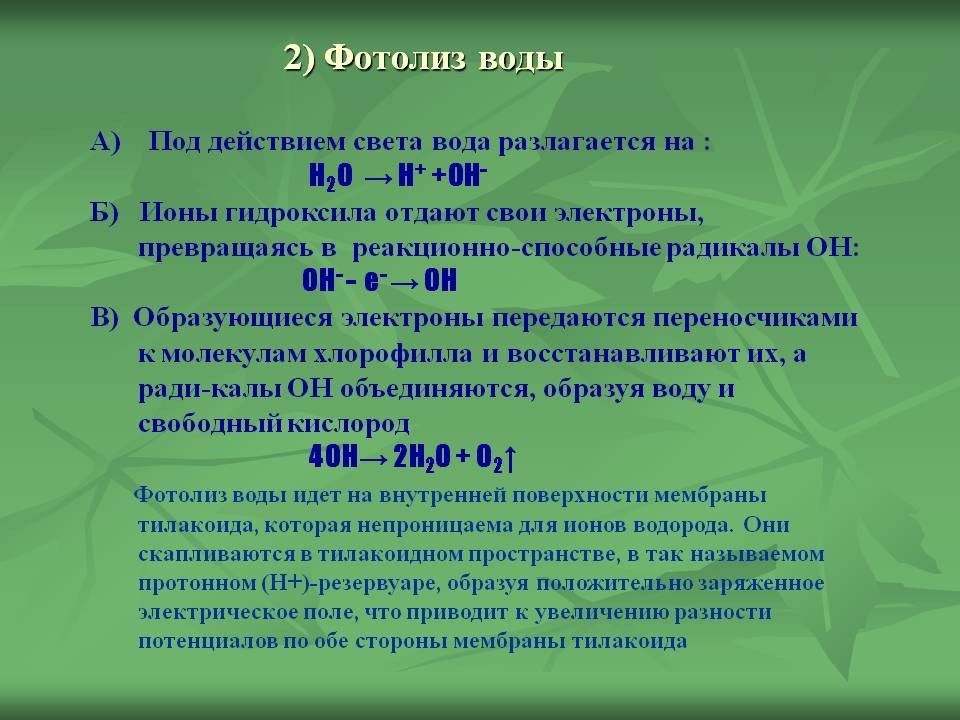

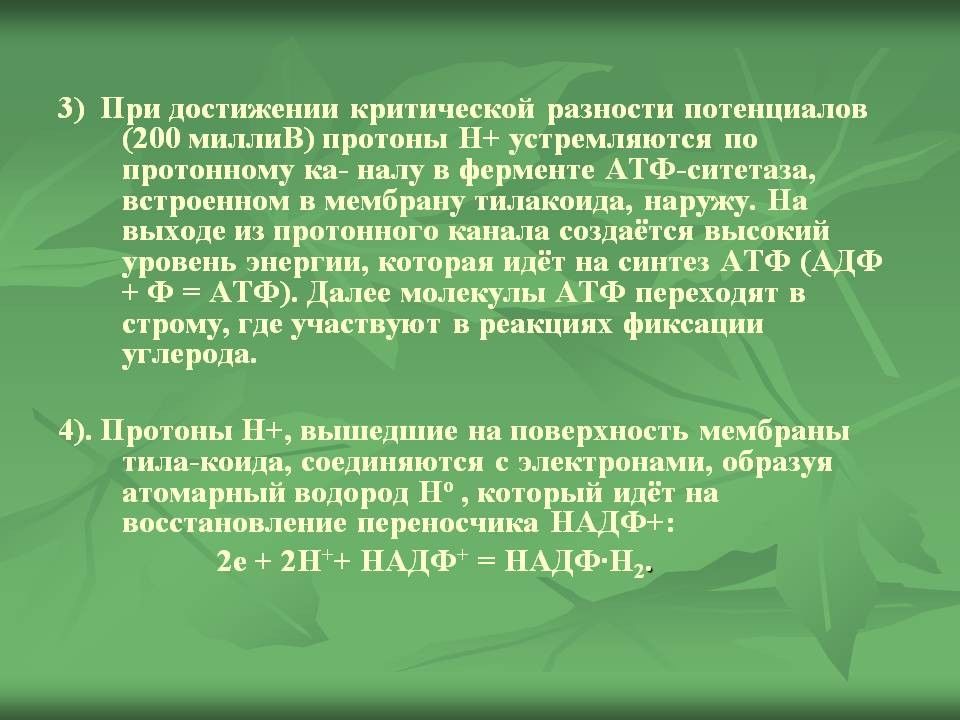

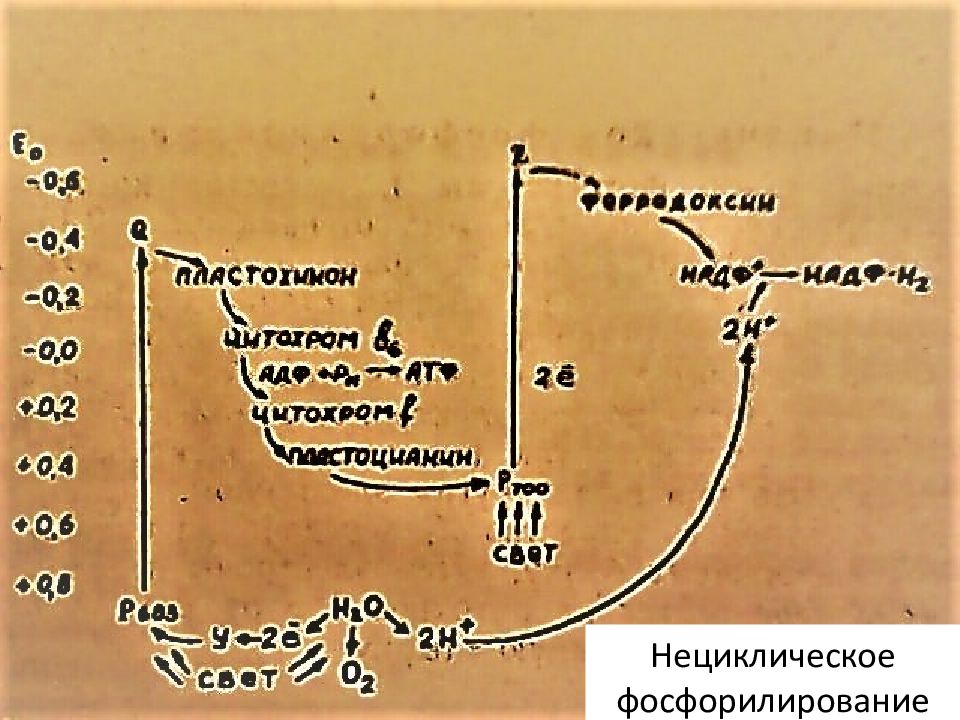

Слайд 38: 4. Нециклическое фосфорилирование. В процессе нециклического фосфорилирования работают одновременно строго согласовано две фотосистемы : I и II. Реакционный центр фотосистемы II, имеющий хлорофилл Р 683 с коислительно - восстановительным потенциалом +0,81 в, поглощает квант света соответствующей длины и переходит в возбужденное состояние, продолжительность существования его 10 -8 сек., отдает электроны, и в его молекулах образуется электронная недостаточность, хлорофилл окисляется. Электроны поднимаются на более высокий энергетический уровень, и их акцептором становится феофитин. От феофитина электрон, теряя энергию, последовательно передается на пластохиноны, железосерный белок, цитохром f, пластоцианин и, наконец, на Р 700 ФС I. Энергия, освобождающаяся при транспорте электрона от возбужденной ФС II на ФС I, используется для синтеза АТФ из АДФ и Фн, то есть здесь идет фотофосфорилирование. Реакционный центр ФС II восстанавливается за счет электронов, образующихся при разложении (фотолизе) воды с участием переносчика электронов (У). На этой стадии происходит выделение кислорода

Слайд 39: Одновременно с Ф C II происходит возбуждение ФС I, имеющей хлорофилл Р 700, при этом электроны поднимаются на высокий энергетический уровень, их акцептором становится белок акцептор ( Z ), содержащий железо и серу. При потере электронов в молекуле Р 700 остается электронная недостаточность, подлежащая заполнению электронами. Источником таких электронов становится акцептор ФС II – феофитин. Таким образом, источником бесперебойного снабжения электронами окисленного пигмента Ф C II является процесс фотоокисления воды, а для ФС I феофитин – акцептор электронов ФС II. Белок акцептор Z от ФС I передает электроны на ферердоксин и с помощью фермента ферредоксинНАДФ-редуктазы на НАДФ +. В присутствии ионов водорода, образующихся при разложении воды, он восстанавливает НАДФ + до НАДФ. Н 2

Слайд 41: Темновая стадия фотосинтеза. Фотодыхание. 1. Темновая стадия фотосинтеза. С 3 -путь фосинтеза или цикл Кальвина. 2. С 4 -путь фотосинтеза или цикл Хетча и Слэка. 3. САМ-фотосинтез или фотосинтез по типу толстянковых. 4. Фотодыхание

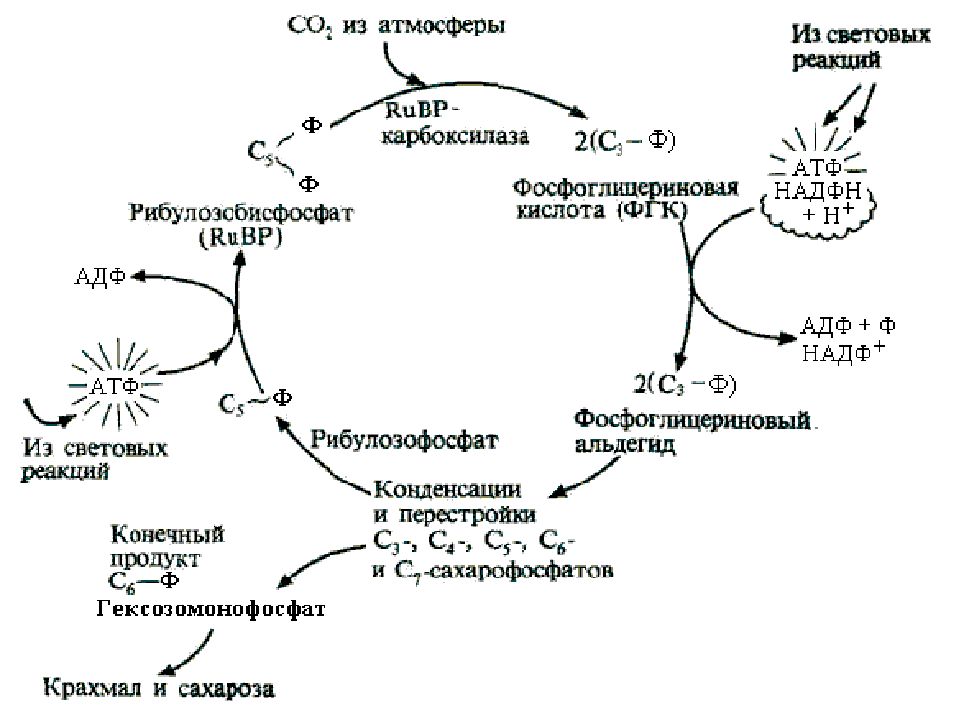

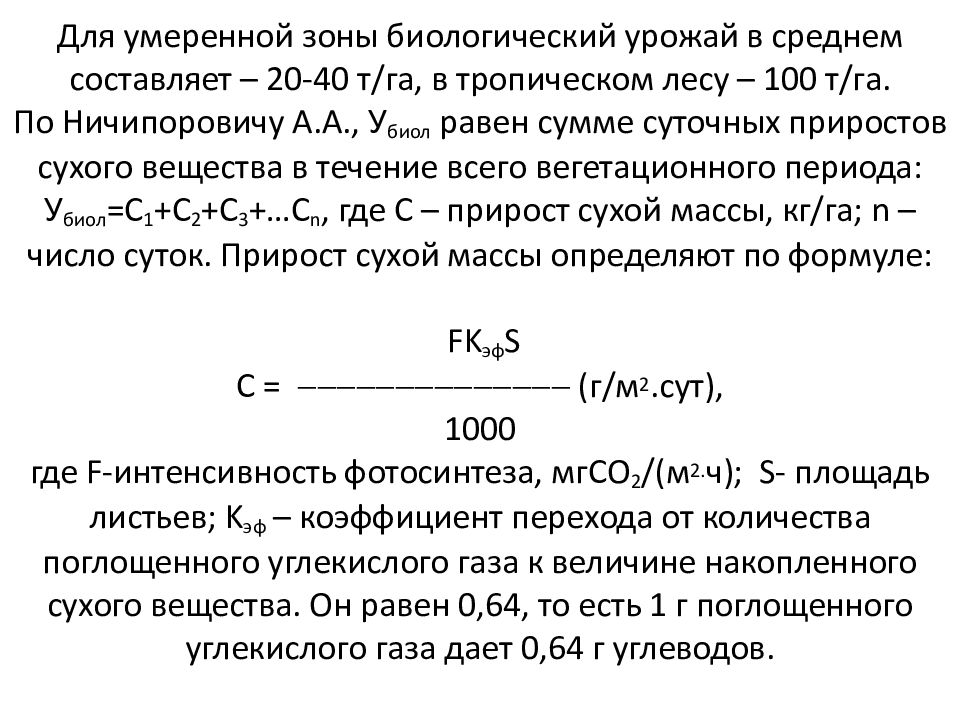

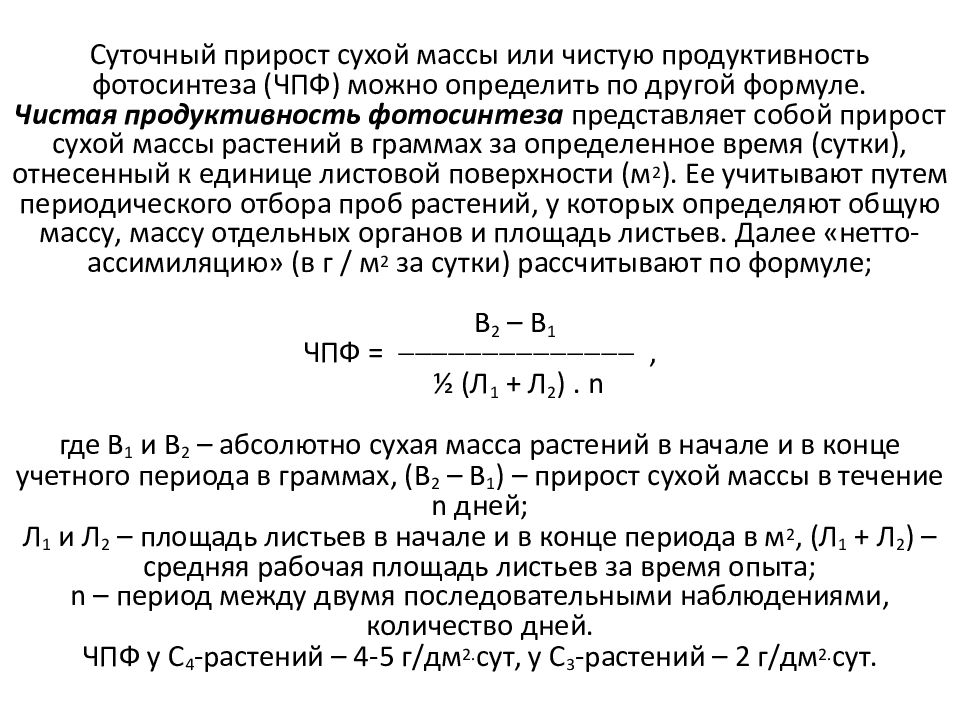

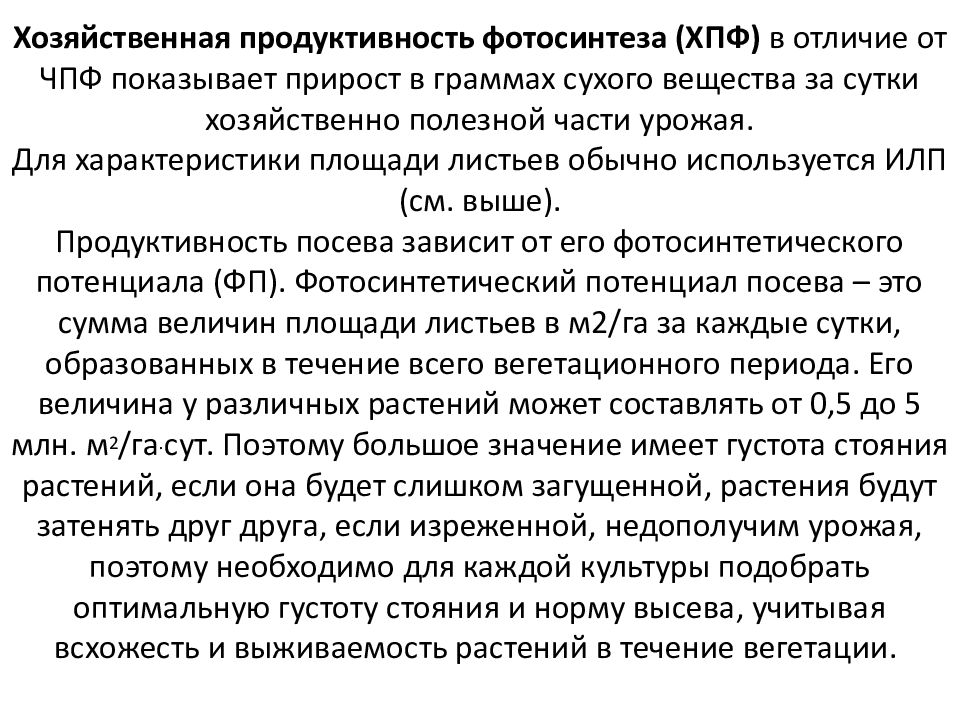

Слайд 42: 1. В темновую стадию фотосинтеза происходит поглощение растениями углекислого газа и восстановление его до первичных продуктов фотосинтеза: углеводов, белков, жиров и т. д. Это биохимические реакции, зависящие от температуры. Для восстановления углекислого газа требуются богатые энергией вещества, синтезированные в световой стадии фотосинтеза: АТФ, НАФ. Н 2. В результате солнечная энергия, поглощенная пигментами листа, окажется в химических связях первичных органических веществ. Для большинства растений умеренной зоны характерен С 3 -путь фотосинтеза или цикл Кальвина, по имени американского ученого, который его описал. Процесс циклический, состоит множества реакций, но выделяют основные 3 этапа:

Слайд 44: карбоксилирование – рибулозо-5-фосфат фосфорилируется 3 молекулами АТФ с образованием рибулозо-1,5-дифосфата, к которому присоединяется углекислый газ с получением 2 молекул 3-фосфоглицериновой кислоты (3- ФГК); - восстановление – 3-ФГК восстанавливается до 3-ФГА (3-фосфоглицеринового альдегида) путем вначале фосфорилирования, при участии АТФ, с образованием 1,3-ФГК, а затем её восстановления с помощью НАФ. Н 2. - регенерация – из образованных 6 молекул 3-ФГА 5 используются для регенерации рибулозо-5 фосфата, который снова включится в цикл, а одна – для синтеза глюкозы. Из шестой молекулы 3-ФГА под действием фермента альдолазы синтезируется фруктозо-1,6 дифосфат, из которой могут образовываться глюкоза, сахароза или крахмал

Слайд 45: Таким образом, для образования 1 молекулы глюкозы должно пройти 6 оборотов цикла. В каждом обороте цикла используются 3 молекулы АТФ (две для активирования 2 молекул 3-ФГК и одна для регенерации акцептора углекислого газа рибулозо-1,5-дифосфата) и две молекулы НАФ. Н 2 для восстановления ФГК до ФГА. Поэтому для синтеза 1 молекулы глюкозы в цикле Кальвина необходимо 12 НАФ. Н 2 и 18 АТФ. Таков энергетический вклад световой фазы в темновую фиксацию углекислого газа. В цикле Кальвина первичными продуктами включения углекислого газа в органические вещества и восстановления являются трехуглеродные соединения (3-ФГК, 3-ФГА, ФДА), поэтому это способ фиксации углекислого газа носит название С 3 -пути фотосинтеза, а растения умеренной зоны, для которых он характерен, называют С 3 -растениями

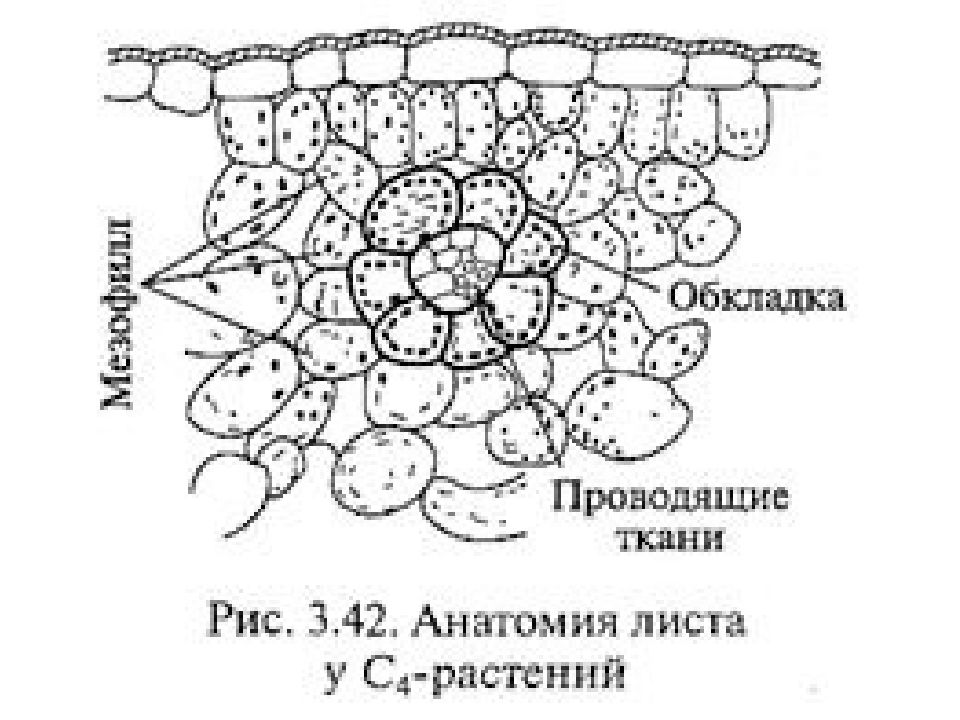

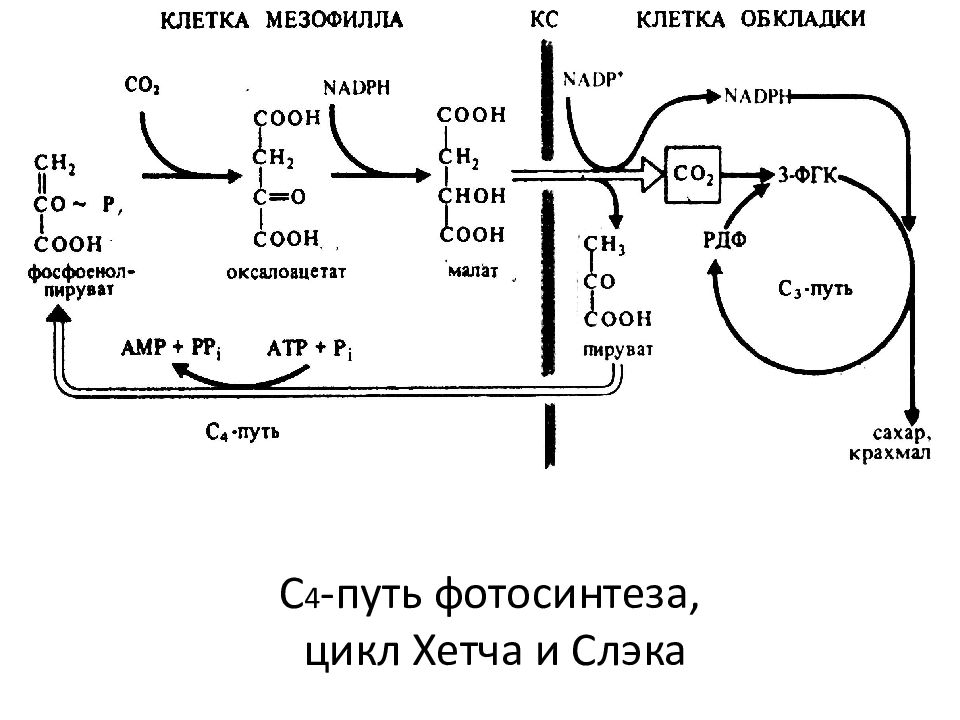

Слайд 46: 2. С 4 -путь фотосинтеза или цикл Хетча и Слэка (австралийские ученые). Происходит у растений преимущественно тропического и субтропического происхождения (сахарного тростника, кукурузы, сорго, просо) и у многих злостных сорняков ( ширица, щетинник, просо куриное, гумай, свинорой, ежовник крестьянский и др.). Листья этих растений содержат 2 типа хлоропластов, обычные (в клетках мезофилла) и крупные (в клетках, окружающих проводящие пучки или клетках обкладки). Углекислый газ через устьица попадает в цитоплазму клеток мезофилла, где при участии фермента ФЕП ( фосфоенолпируват )-карбоксилазы вступает в реакцию с ФЕП, образуя щавелевоуксусную кислоту (ЩУК). ЩУК восстанавливается до яблочной кислоты ( малата ) за счет НАФ. Н 2 или в аспартат (аспарагиновую кислоту). Затем малат или аспартат переносится в хлоропласты клеток обкладки, где он декарбоксилируется до пирувата (пировиноградной кислоты-ПВК ) и СО 2. СО 2 включается в цикл Кальвина и образуется глюкоза, а пируват снова поступает в клетки мезофилла и за счет молекул АТФ происходит из неё регенерация ФЕП, который снова фиксирует поступающий в листья СО 2

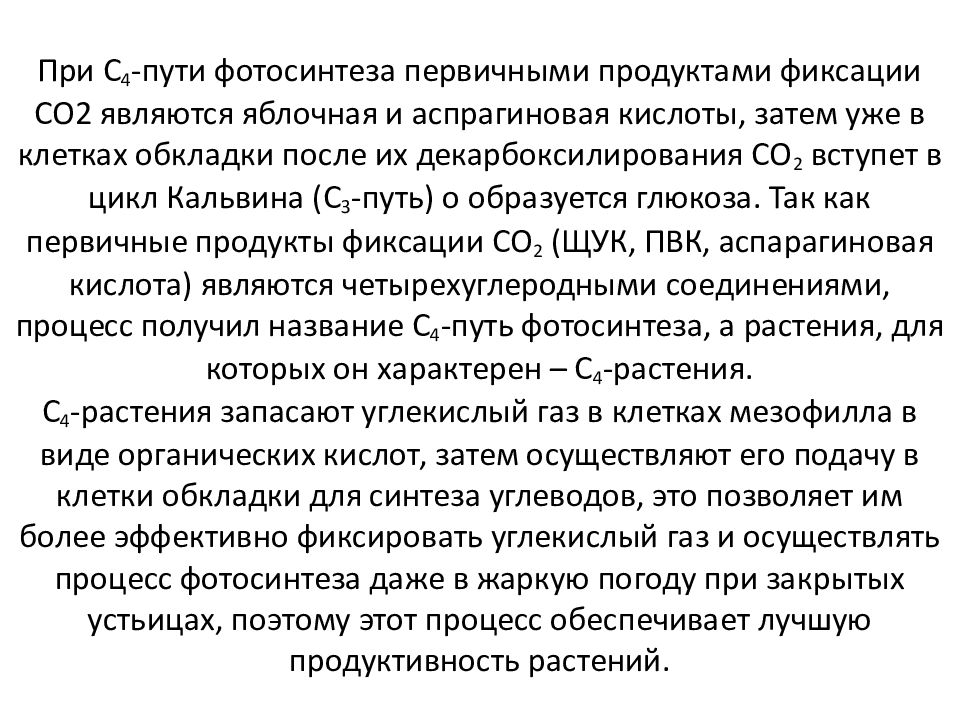

Слайд 50: При С 4 -пути фотосинтеза первичными продуктами фиксации СО2 являются яблочная и аспрагиновая кислоты, затем уже в клетках обкладки после их декарбоксилирования СО 2 вступет в цикл Кальвина (С 3 -путь) о образуется глюкоза. Так как первичные продукты фиксации СО 2 (ЩУК, ПВК, аспарагиновая кислота) являются четырехуглеродными соединениями, процесс получил название С 4 -путь фотосинтеза, а растения, для которых он характерен – С 4 -растения. С 4 -растения запасают углекислый газ в клетках мезофилла в виде органических кислот, затем осуществляют его подачу в клетки обкладки для синтеза углеводов, это позволяет им более эффективно фиксировать углекислый газ и осуществлять процесс фотосинтеза даже в жаркую погоду при закрытых устьицах, поэтому этот процесс обеспечивает лучшую продуктивность растений

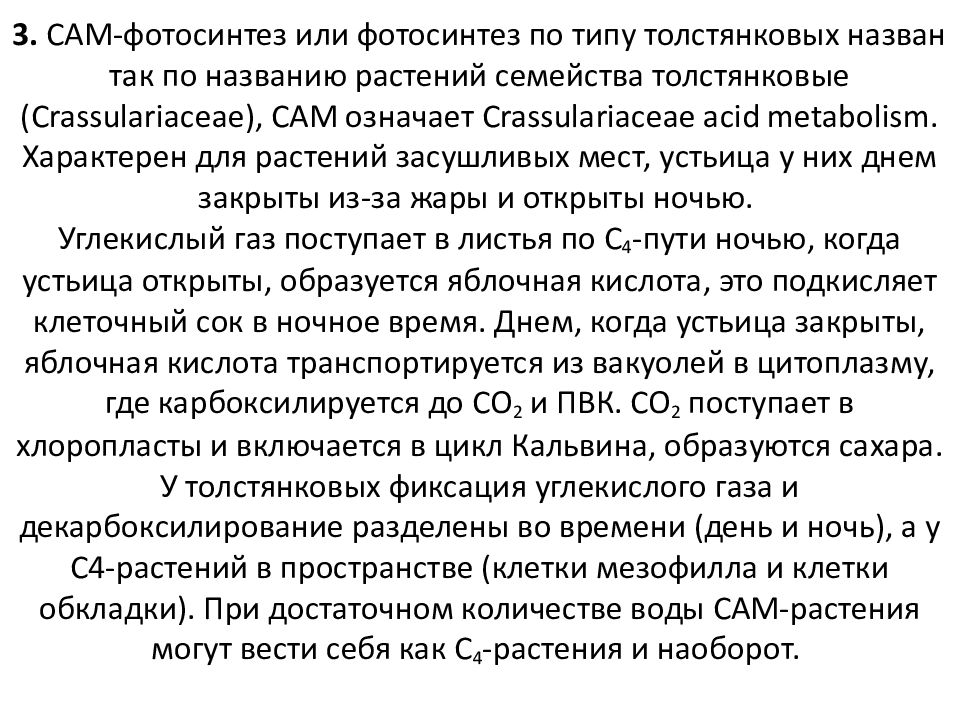

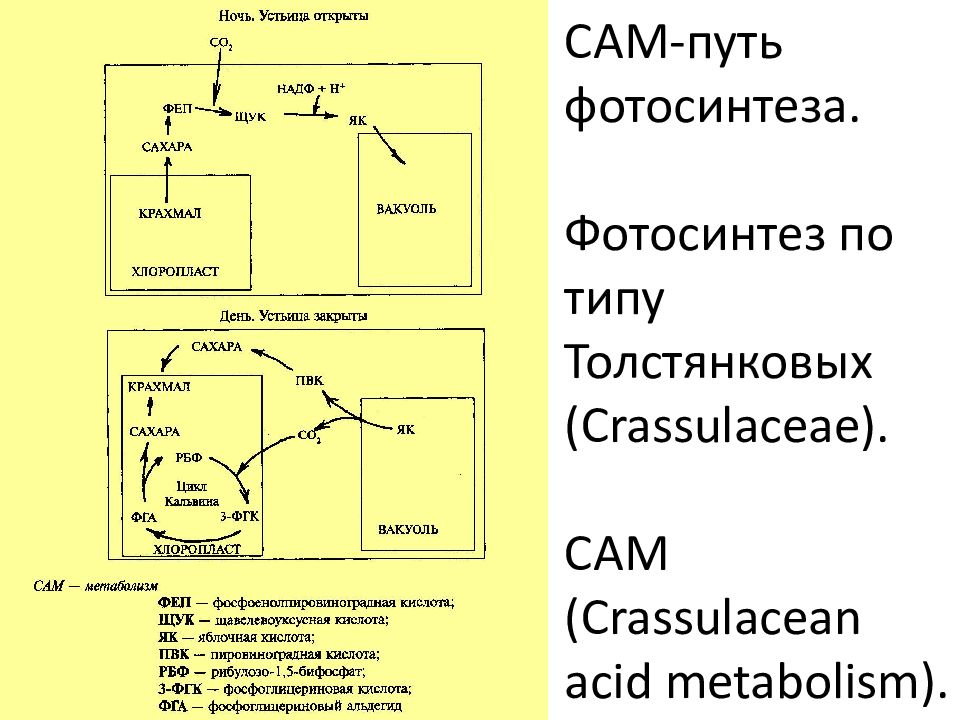

Слайд 51: 3. САМ-фотосинтез или фотосинтез по типу толстянковых назван так по названию растений семейства толстянковые ( Crassulariaceae ), САМ означает Crassulariaceae acid metabolism. Характерен для растений засушливых мест, устьица у них днем закрыты из-за жары и открыты ночью. Углекислый газ поступает в листья по С 4 -пути ночью, когда устьица открыты, образуется яблочная кислота, это подкисляет клеточный сок в ночное время. Днем, когда устьица закрыты, яблочная кислота транспортируется из вакуолей в цитоплазму, где карбоксилируется до СО 2 и ПВК. СО 2 поступает в хлоропласты и включается в цикл Кальвина, образуются сахара. У толстянковых фиксация углекислого газа и декарбоксилирование разделены во времени (день и ночь), а у С4-растений в пространстве (клетки мезофилла и клетки обкладки). При достаточном количестве воды САМ-растения могут вести себя как С 4 -растения и наоборот

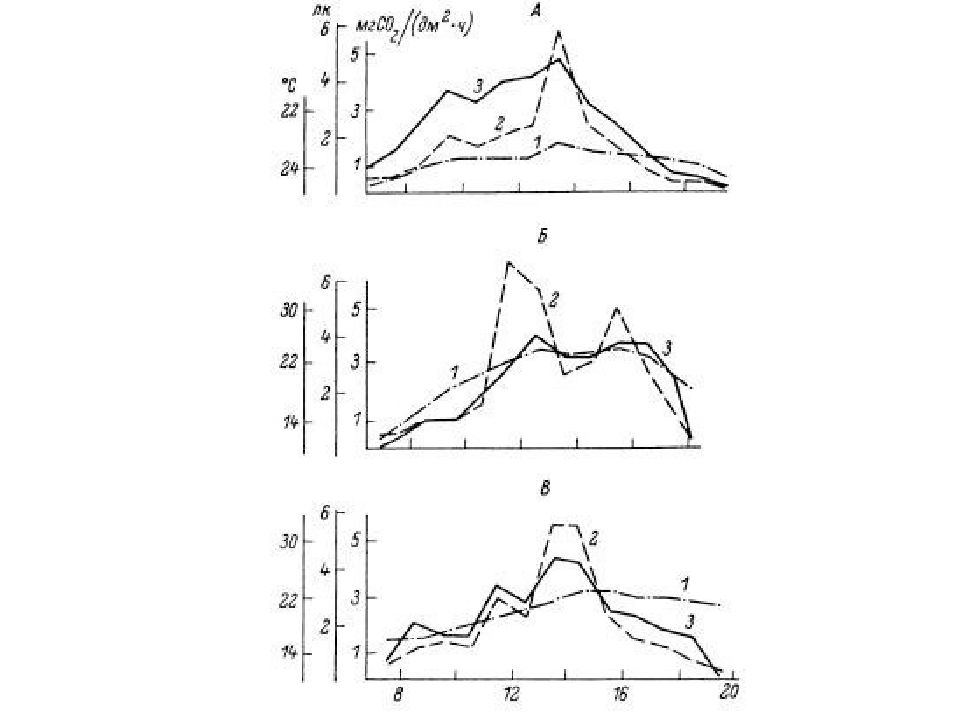

Слайд 52

САМ-путь фотосинтеза. Фотосинтез по типу Толстянковых ( Crassulaceae ). САМ ( Crassulacean acid metabolism).