Первый слайд презентации: Генетически обусловленные формы детской слепоты и слабовидения

Выполнила: студентка 1 курса заочного отделения Мельянцова А.О 44.03.03 – «Специальное (дефектологическое) образование»

Слайд 2: Слепые

Дети с полным отсутствием зрительных ощущений или сохранившимся светоощущением, либо остаточным зрением (максимальной остротой зрения 0,04 на лучше видящем глазу с применением обычных средств коррекции – очков).

Слайд 3: Слабовидящие

У слабовидящих, несмотря на нарушение (от 0,05 до 0,2), зрение остается основным средством восприятия и, соответственно, другие анализаторы не замещают зрительный, как у слепых, и он остается ведущим в учебном процессе. Однако при зрительной работе наступает быстрое утомление, в результате чего снижается физическая и умственная работоспособность.

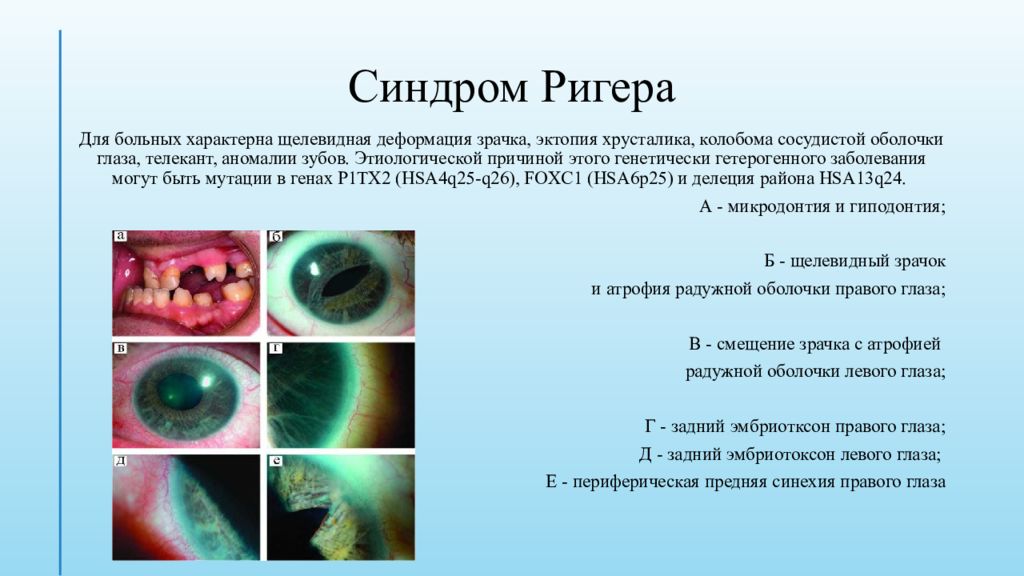

Слайд 4: Синдром Ригера

Для больных характерна щелевидная деформация зрачка, эктопия хрусталика, колобома сосудистой оболочки глаза, телекант, аномалии зубо в. Этиологической причиной этого генетически гетерогенного заболевания могут быть мутации в генах Р1ТХ2 (HSA4q25-q26), FOXC1 (HSA6p25) и делеция района HSA13q24. А - микродонтия и гиподонтия ; Б - щелевидный зрачок и атрофия радужной оболочки правого глаза; В - смещение зрачка с атрофией радужной оболочки левого глаза; Г - задний эмбриотксон правого глаза; Д - задний эмбриотоксон левого глаза; Е - периферическая предняя синехия правого глаза

Слайд 5: Синдром Альстрема

Х арактеризуется пигментной дегенерацией сетчатки, ожирением, сахарным диабетом, дилятационной кардиомиопатией, нефропатией и прогрессирующей нейросенсорной глухотой. Дети при рождении имеют нормальную массу тела, но к концу первого года жизни появляется ожирение. У больных развивается нистагм (дрожание глазных яблок), прогрессирует дистрофия нейроэпителия с атрофией и пигментной инфильтрацией внутренних пластов сетчатки. К семи годам часто происходит полная потеря зрения. Для заболевания характерен клинический полиморфизм, который наблюдается даже у сибсов. Мутации в гене ALMS1 (HSA2p13), продукт которого пока не охарактеризован, являются причиной этого заболевания.

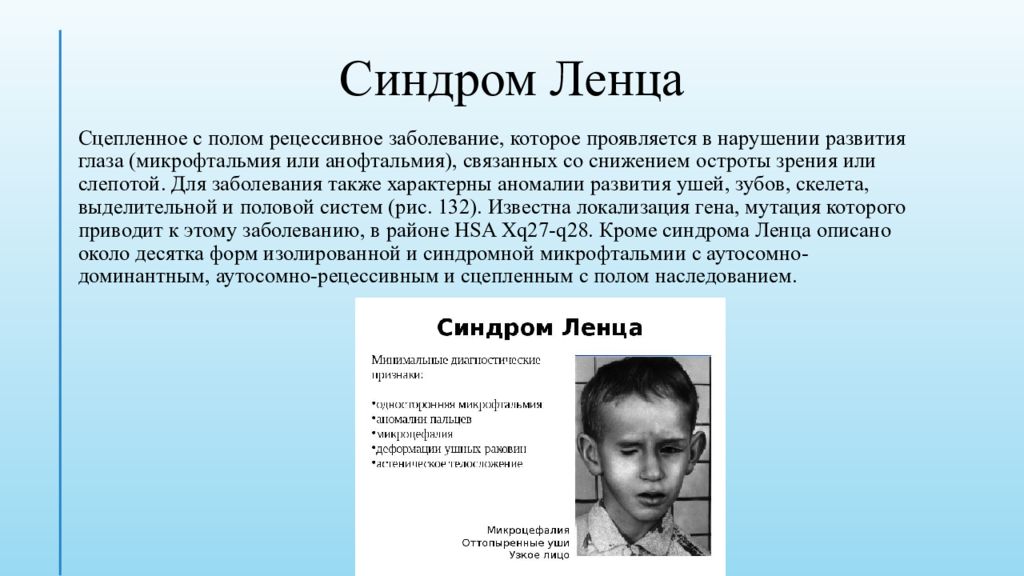

Слайд 6: Синдром Ленца

Сцепленное с полом рецессивное заболевание, которое проявляется в нарушении развития глаза ( микрофтальмия или анофтальмия ), связанных со снижением остроты зрения или слепотой. Для заболевания также характерны аномалии развития ушей, зубов, скелета, выделительной и половой систем (рис. 132). Известна локализация гена, мутация которого приводит к этому заболеванию, в районе HSA Xq27-q28. Кроме синдрома Ленца описано около десятка форм изолированной и синдромной микрофтальмии с аутосомно- доминантным, аутосомно-рецессивным и сцепленным с полом наследованием.

Слайд 7: Наследственные катаракты

Г руппа заболеваний, связанных с помутнением хрусталика глаза и вызывающих различные степени расстройства зрения. Описано 14 изолированных форм этого заболевания с аутосомно-доминантным, аутосомно- рецессивным и сцепленным с полом типами наследования. Кроме того, катаракта в качестве симптома может входить во многие наследственные патологические состояния.

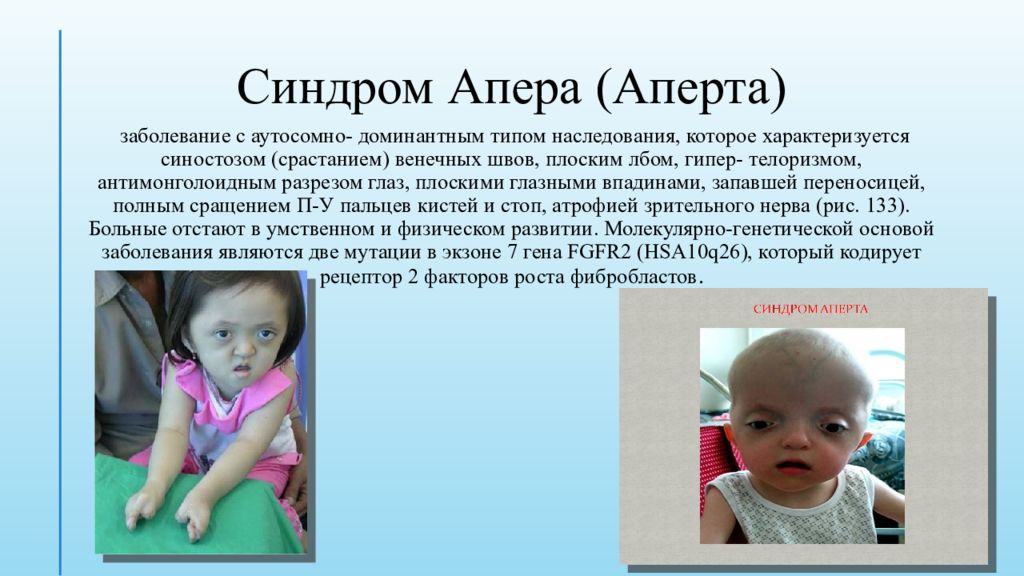

Слайд 8: Синдром Апера ( Аперта )

заболевание с аутосомно- доминантным типом наследования, которое характеризуется синостозом (срастанием) венечных швов, плоским лбом, гипер - телоризмом, антимонголоидным разрезом глаз, плоскими глазными впадинами, запавшей переносицей, полным сращением П-У пальцев кистей и стоп, атрофией зрительного нерва (рис. 133). Больные отстают в умственном и физическом развитии. Молекулярно-генетической основой заболевания являются две мутации в экзоне 7 гена FGFR2 (HSA10q26), который кодирует рецептор 2 факторов роста фибробластов.

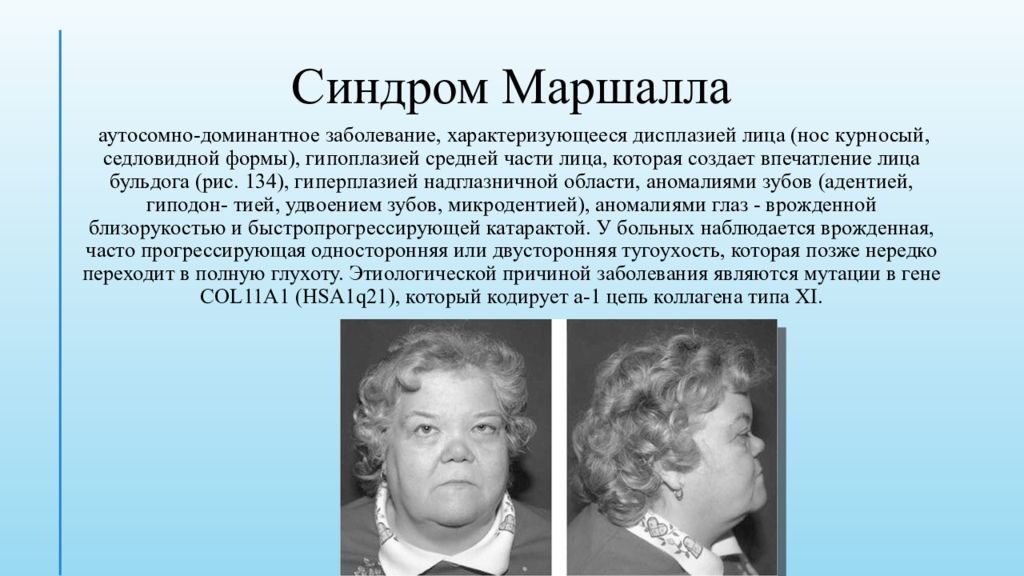

Слайд 9: Синдром Маршалла

аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся дисплазией лица (нос курносый, седловидной формы), гипоплазией средней части лица, которая создает впечатление лица бульдога (рис. 134), гиперплазией надглазничной области, аномалиями зубов (адентией, гиподон - тией, удвоением зубов, микродентией ), аномалиями глаз - врожденной близорукостью и быстропрогрессирующей катарактой. У больных наблюдается врожденная, часто прогрессирующая односторонняя или двусторонняя тугоухость, которая позже нередко переходит в полную глухоту. Этиологической причиной заболевания являются мутации в гене COL11A1 (HSA1q21), который кодирует а-1 цепь коллагена типа XI.

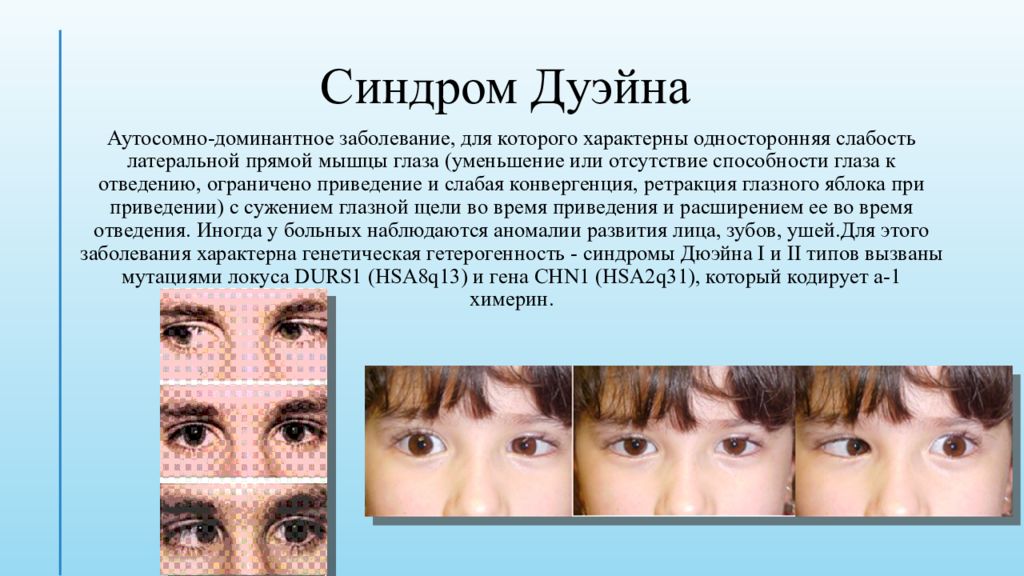

Слайд 10: Синдром Дуэйна

А утосомно-доминантное заболевание, для которого характерны односторонняя слабость латеральной прямой мышцы глаза (уменьшение или отсутствие способности глаза к отведению, ограничено приведение и слабая конвергенция, ретракция глазного яблока при приведении) с сужением глазной щели во время приведения и расширением ее во время отведения. Иногда у больных наблюдаются аномалии развития лица, зубов, ушей. Для этого заболевания характерна генетическая гетерогенность - синдромы Дюэйна I и II типов вызваны мутациями локуса DURS1 (HSA8q13) и гена CHN1 (HSA2q31), который кодирует а-1 химерин.

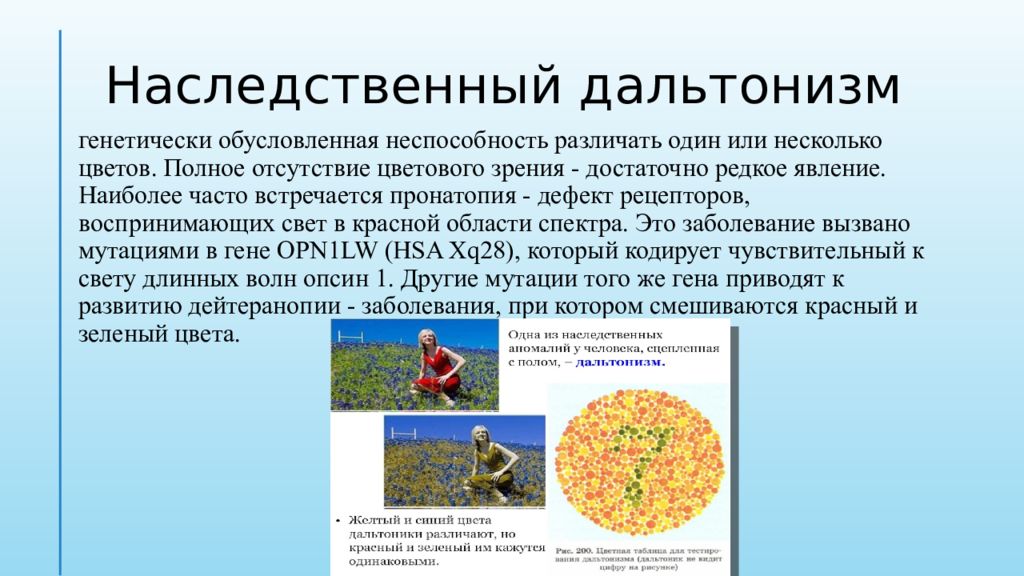

Последний слайд презентации: Генетически обусловленные формы детской слепоты и слабовидения: Наследственный дальтонизм

генетически обусловленная неспособность различать один или несколько цветов. Полное отсутствие цветового зрения - достаточно редкое явление. Наиболее часто встречается пронатопия - дефект рецепторов, воспринимающих свет в красной области спектра. Это заболевание вызвано мутациями в гене OPN1LW (HSA Xq28), который кодирует чувствительный к свету длинных волн опсин 1. Другие мутации того же гена приводят к развитию дейтеранопии - заболевания, при котором смешиваются красный и зеленый цвета.