Первый слайд презентации: ГЕОТЕКТОНИКА И ГЕОДИНАМИКА

Доктор геолого-минералогических наук, профессор Парначёв Валерий Петрович НИ ТГУ, зав. кафедрой динамической геологии (т.р. 3822 529468)

Слайд 3: Руководящие документы (Кодексы)

1. Стратиграфический кодекс. СПб.: ВСЕГЕИ, 2006. 96 с. 2. Петрографический кодекс. СПб.: ВСЕГЕИ, 2008. 200 с. 3. Металлогенический кодекс. 2012 4. Тектонический кодекс. М.: Геокарт-ГЕОС, 2016. 240 с.

Слайд 4: ГЕОТЕКТОНИКА

Отрасль геологии, занимающаяся изучением строения и эволюции литосферы и Земли в целом. Задачами Г. являются: изучение и систематизация знаний о формах залегания слоёв осадочных горных пород, магматических и метаморфических комплексов в разрезах земной коры ( ЗК ); изучение движений, приводящих к деформациям ЗК и образованию соответствующих структурных форм во времени и пространстве; установление причин образования и развития структурных форм ЗК (Российская геологическая энциклопедия. М.-СПб., ВСЕГЕИ, 2010)

Слайд 5: Геодинамика

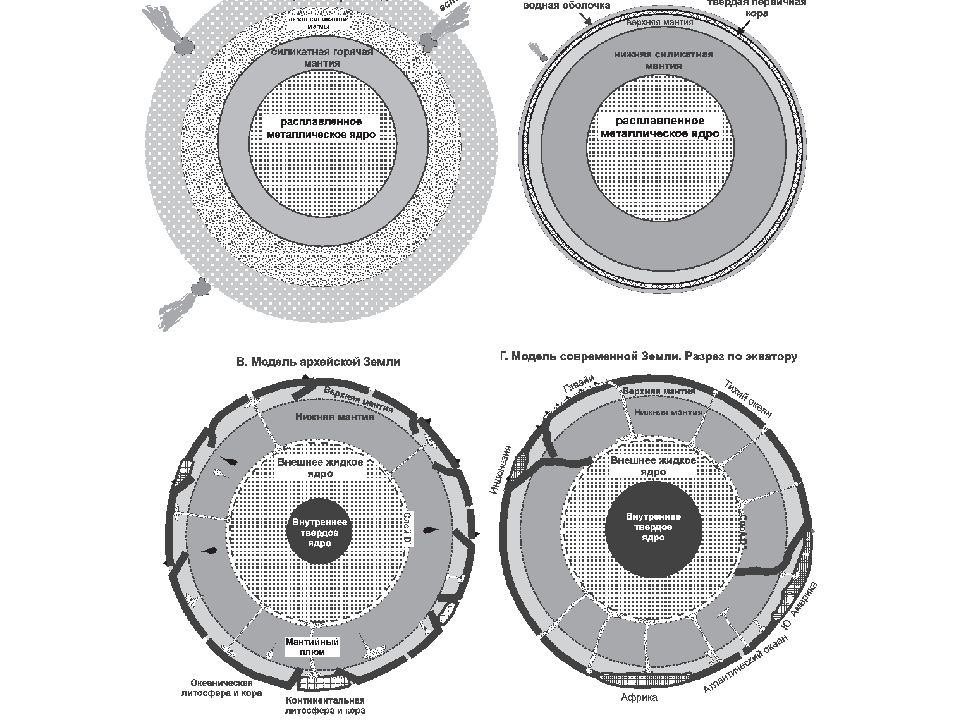

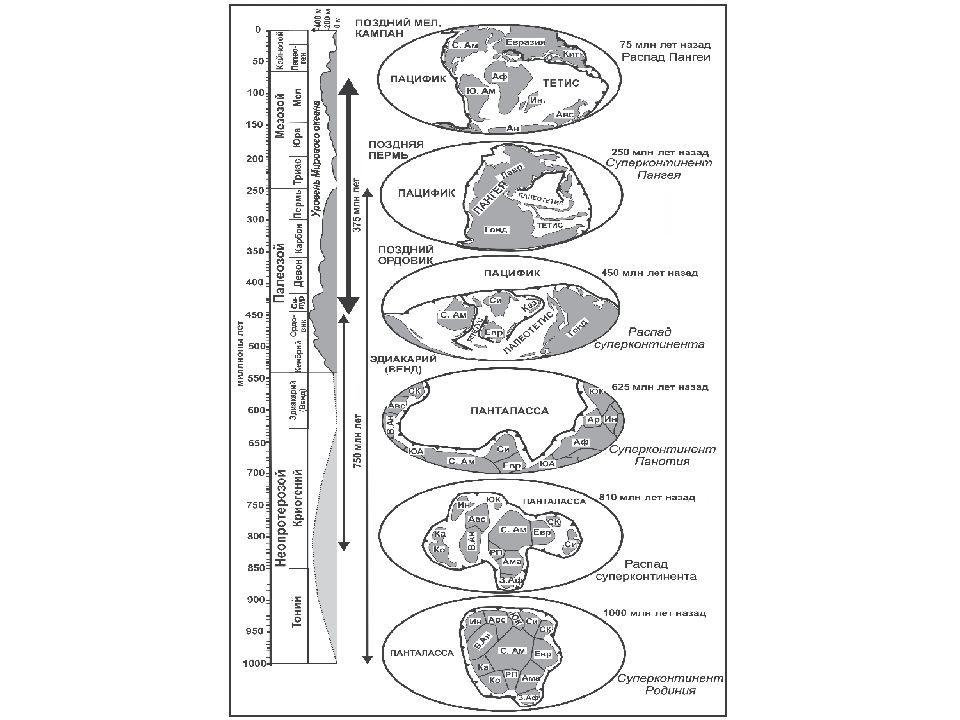

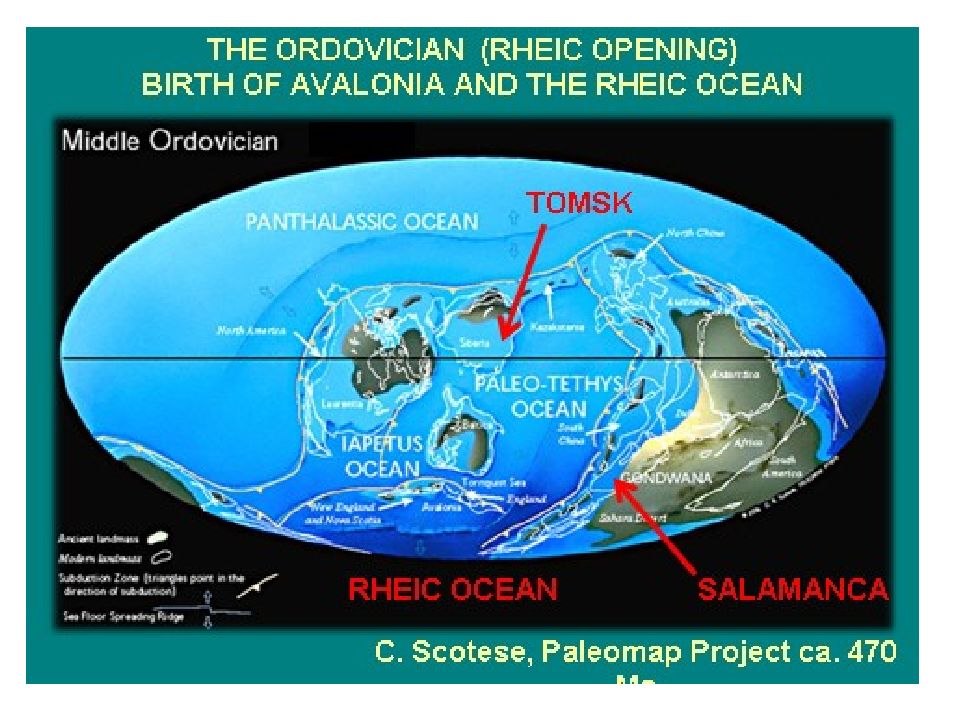

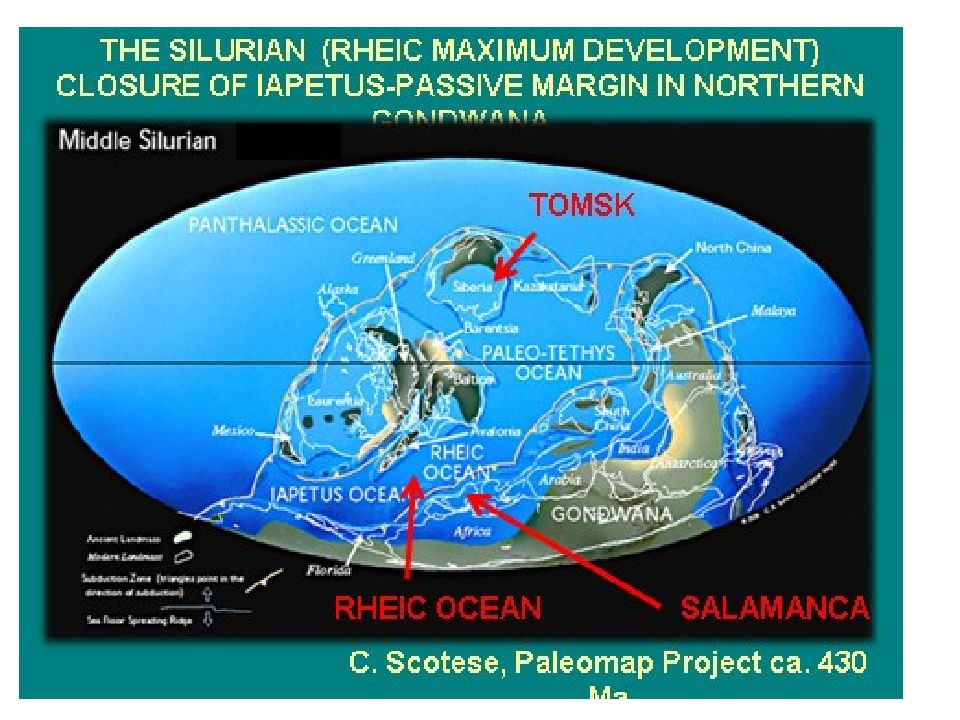

Геодинамика – наука о глубинных силах и процессах возникающих в результате эволюции Земли и обуславливающих движение вещества и энергии внутри Земли и в её верхних оболочках. Г – синтетическая наука, привлекающая данные всех разделов геофизики, геологии, геохимии, физики сплошных сред, математического моделирования. Эндогенная и экзогенная геодинамика. Общая, частная и региональная геодинамика. Историческая геодинамика или палеогеодинамика – плитотектонические реконструкции (палеогеодинамические реконструкции). Актуалистический метод.

Слайд 6: Понятийная база

Литосфера – верхняя твёрдая оболочка земли, включающая земную кору и часть верхней мантии до волновода Голицына-Гутенберга – кровли астеносферы. Литосферные плиты – обширные сегменты или блоки литосферы (1000-10000 км в поперечнике), ограниченные глобальными зонами (разломами) повышенной сейсмичности и магматизма и перемещающиеся друг относительно друга по кровле астеносферы Геодинамический режим – комплекс процессов взаимодействия на границах литосферных плит и возникающие условия во внутренних частях плит, подвергающихся растяжению, сжатию и деструкции.

Слайд 7: Понятийная база

Геодинамическая обстановка – совокупность глубинных и поверхностных геологических процессов (магматических, седиментологических, метаморфических, тектонических, рудообразующих), обусловленных латеральными и вертикальными движениями литосферных плит, микроплит, блоков, потоков вещества и энергии. Структурно-вещественный комплекс (СВК) – комплекс минеральных масс, крупное геологическое тело, отличающиеся от смежных с ним тел значениями вещественных и структурных характеристик, геометрическими особенностями.

Слайд 8: Понятийная база

Геодинамический комплекс – естественная ассоциация СВК, сформировавшихся в конкретной геодинамической обстановке и характеризующих закономерные пространственно-временные сочетания, определяемые обстановкой формирования (офиолиты).

Слайд 9: Понятийная база

Модели современных геодинамических обстановок - пространственно-временные теоретические конструкции, которые характеризуют: а) причинно-следственные связи динамических и кинематических параметров современных и неотектонических движений и взаимодействий литосферных плит; б) особенности пространственного распределения и параметры геологических процессов (тектонических, магматических, седиментационных, метаморфических), а также особенности формирующихся в результате этих процессов геологических структур структурных ансамблей), СВК (деформированных породных ассоциаций) и структурно-метаморфических преобразований.

Слайд 10: Понятийная база

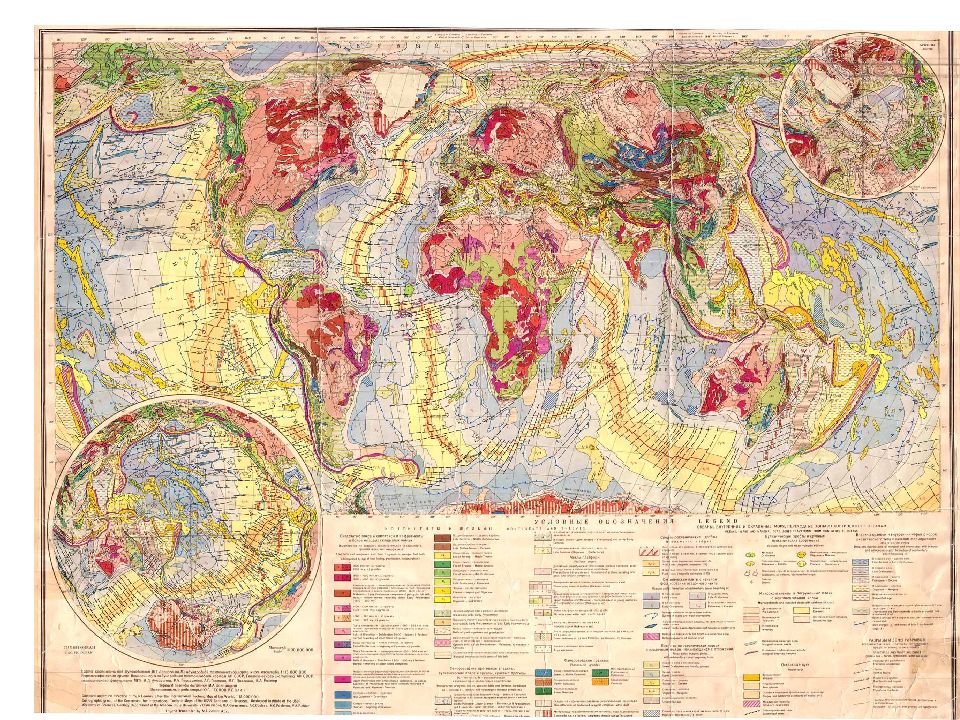

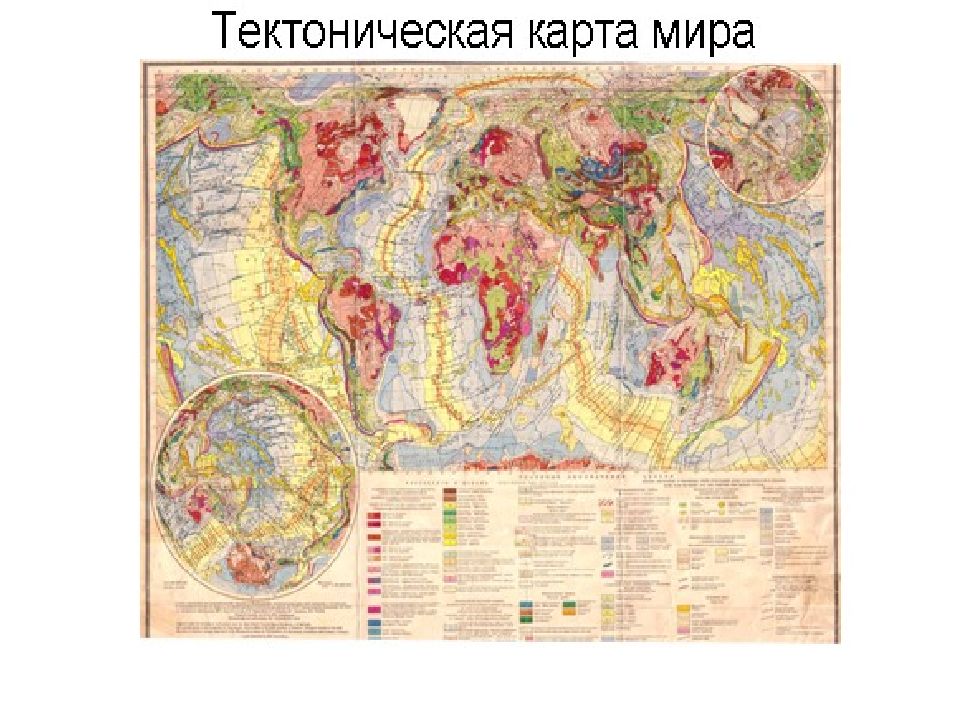

Модели геодинамических обстановок геологического прошлого (ретроспективные геодинамические модели, палеогеодинамические реконструкции) – опираются на аналогии современных и прошлых геодинамических обстановок и связанных с ними геологических процессов. Метод актуализма. Модели представляются в виде графических материалов (карт, схем, разрезов, табличных характеристик и текстовых пояснений. Важнейший элемент моделей – геодинамические карты.

Слайд 11: Понятийная база

Геодинамическая карта – картографическое изображение геологического строения участка земной коры, отражающее современное распределение на площади и на глубину геодинамических комплексов, а также входящих в их состав СВК и более мелких геологических тел. В условных знаках приводится характеристика вещественного состава и возраста СВК. Предусматривается составление отдельных карт, отвечающих последовательным временным интервалам («срезам»).

Слайд 17: Граница между Тихоокеанской и Индийской плитами 1-ось спрединга, 2-зона субдукции,3-трансформный разлом, 4-относительное движение плит (мм/год) Цифрами показаны микроплиты: 1-Северная Бисмарка, 2-Южная Бисмарка, 3-Соломонова моря

Слайд 18: Доказательства дрейфа литосферных плит

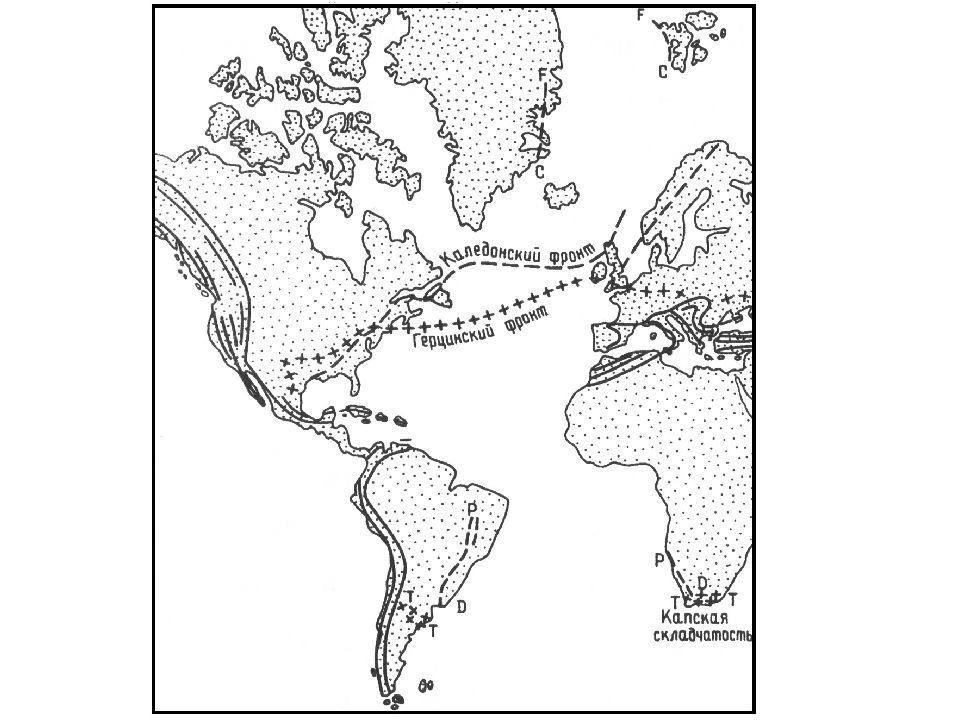

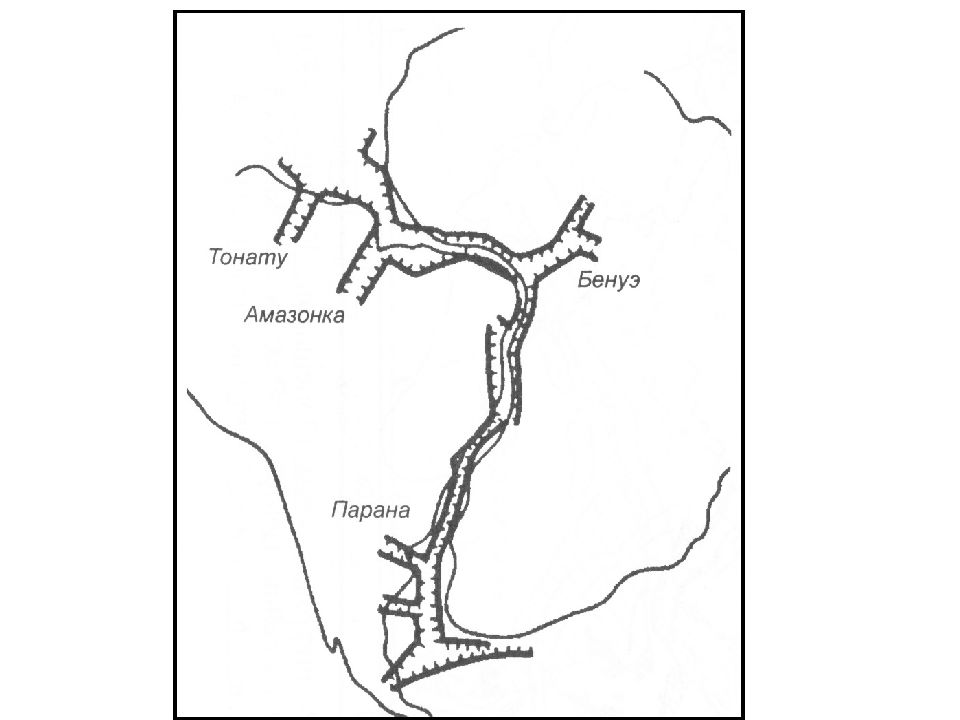

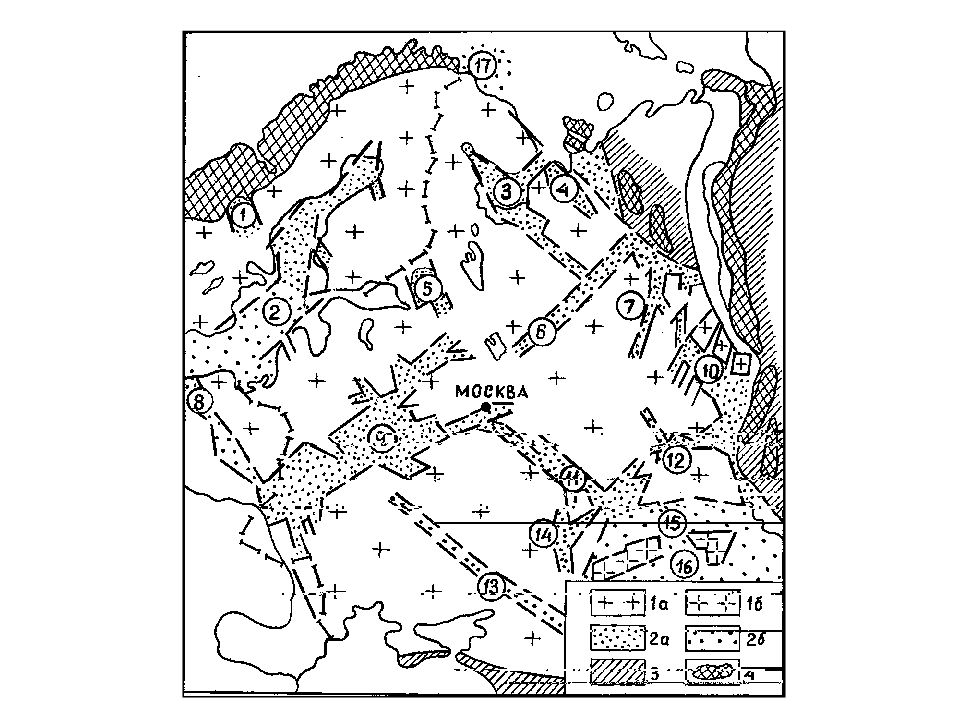

1. Признаки разделения континентов: 1.1. Морфологические (сходство окраин). 1.2. Палеоклиматические (породы- индикаторы климата) 1.3. Палеомагнитные (миграция магнитного полюса). 1.4. Структурные (авлакогены).

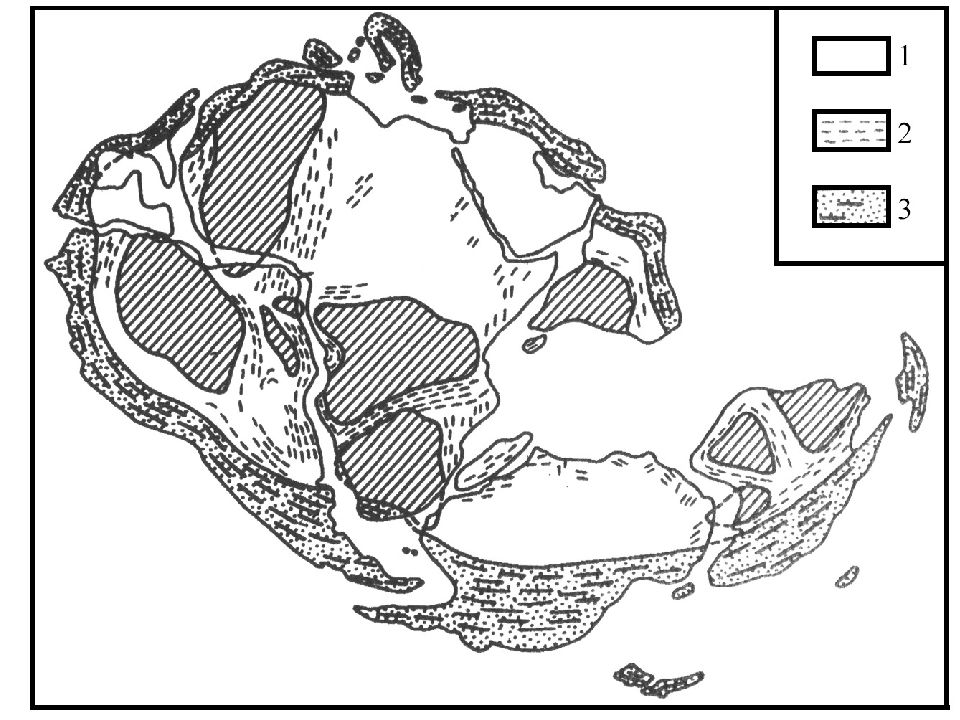

Слайд 21: Конфигурация Родинии и пояса гренвильской складчатости (1000-850 млн. лет)

Слайд 26: Доказательства дрейфа литосферных плит

2. Признаки столкновения континентов: 2.1. Орогенические пояса. 2.2. Шарьяжно-складчатые структуры (тектонические покровы, лежачие складки, взбросы, надвиги, сдвиги). 2.3. Шовные зоны с офиолитами.

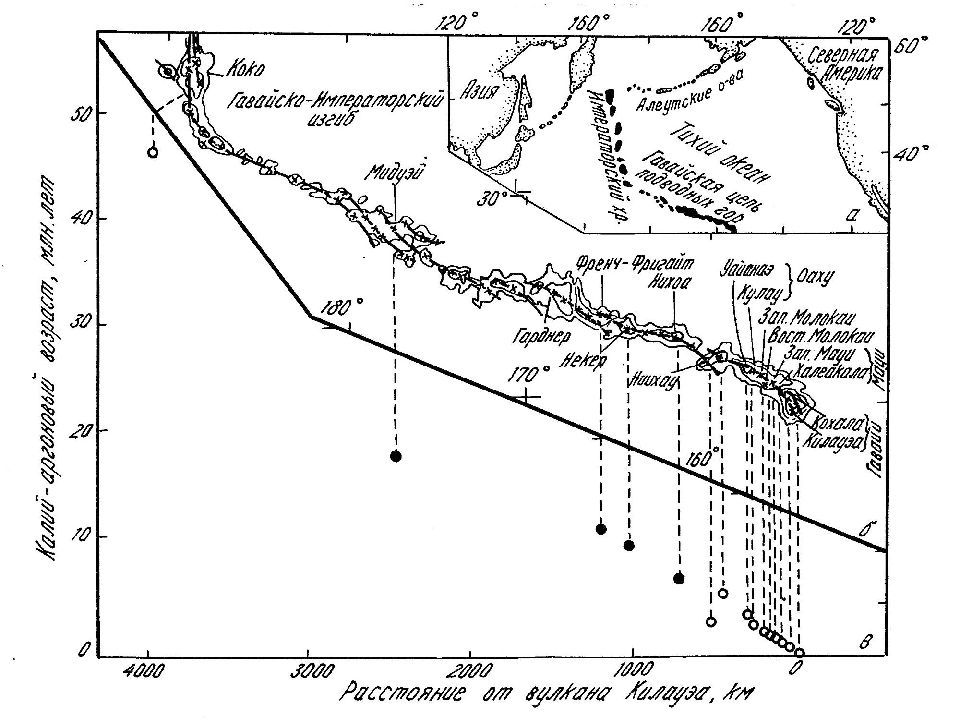

1. Количественные методы: 1.1. геодезические методы (космическая геодезия). 1.2. кинематические методы (величина сдвигов, асейсмические вулканические хребты, расстояние между линейными магнитными аномалиями). 1.3. сейсмологические данные (смещения в очагах землетрясений). 1.4. палеомагнитные данные.

2. Качественные методы: 2.1. палеоклиматические данные (осадочные породы – индикаторы климата, коры выветривания глауконит); 2.2. биогеографические данные (совмещение или разобщение ископаемой фауны и флоры); 2.3. геологические данные (магматические формации, шовные зоны с офиолитами, покровно-складчатые структуры и др.)

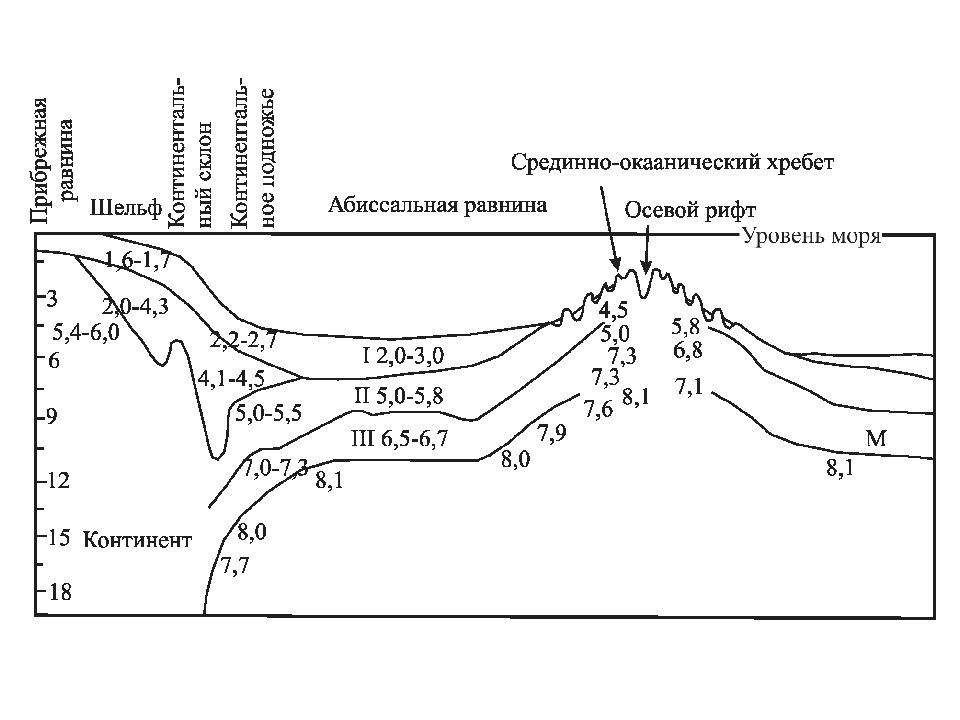

Слайд 29: Типы и строение земной коры

1. Континентальная кора (общепринятая модель и модель Н.И.Павленковой) 1.1. Субконтинентальная земная кора пассивных окраин. 1.2. Субконтинентальная земная кора островных дуг. 2. Океаническая кора 2.1. Субокеаническая реликтовая кора глубоководных котловин внутренних морей (Чёрное и Каспийское моря).

Слайд 30: Главные структурные элементы Земли

1. Континенты. 2. Океаны и моря Общая площадь поверхности Земли – 511 млн. кв. км. Поверхность континентов – 150 млн. кв. км. Поверхность морей и океанов 361 млн. кв. км.

Слайд 31: Основные черты строения континентов

Платформы (древние и молодые) Орогенические зоны (зоны коллизии)

Слайд 33: Строение платформ Платформы древние и молодые

Фундамент. Чехол: щиты и массивы, синеклизы и антеклизы. Континентальные рифты (авлакогены). Зоны внутриплитной активизации и внутриплитного магматизма («рассеянный рифтинг»).

Слайд 34: Строение платформ. Фундамент

Коллаж террейнов: Архейские протократоны (древнее 2.5 млрд. лет) Раннепротерозойские протократона (2.5-1.65 млрд. лет)

Слайд 35: Фундамент платформ. Архейские протократоны (древнее 2.5 млрд. лет). Формации

1. Вулканогенно-осадочные комплексы шельфов (?) эпиконтинентальных осадочных бассейнов. 2. Гранит-зеленокаменные области: 2.1. Зеленокаменные пояса (ЗП-1 и ЗП-2): ЗП-1 (3.8-3.5 млрд. лет) и ЗП-2 - (3.5-2.5 млрд. лет)-комплексы океанического дна, аккреционных призм, островных дуг, активных окраин, тыловых рифтов и задуговых бассейнов, ультрамафитовых магматитов плюмов и (ЗП-2), и континентальных рифтов. 2.2. Гранито-гнейсовые комплексы (ГГК) 3. Гранулито-гнейсовые пояса и ореалы.

Слайд 36: Архейские протократоны. Минерагения

Зеленокаменные пояса (ЗП): 1. Медно-колчеданные руды кипрского типа. 2. Cu-Zn-Au-Ag-Cd- колчеданы близкие типу «куроко». 3. Железистые кварциты, часто с А u (пассивные окраины, задуговые бассейны). 4. Cu-Ni руды в коматиитах. 5. Au жильное в гранитоидных плутонах. 6. Au древних россыпей.

Слайд 37: Архейские протократоны. Минерагения

Гранито-гнейсовые комплексы (ГГК) 1. Cu и Cu-Mo -порфировые руды. 2. Au кварцево-жильное в экзо- и эндоконтактах гранитоидов. 3. Li с примесью Cs, Ta, Be и Sn в пегматитах.

Слайд 38: Фундамент платформ. Раннепротерозойские кратоны 2.5-1.65 млрд. лет). Формации

1. Вулканогенно-осадочные эпиконтинентальных бассейнов. 2. Вулканогенно-осадочные формации континентальных рифтов 2.5-2.45 млрд. лет). 3. Вулканогенно-осадочные формации шовных поясов в аккреционных и коллизионных системах (1.95-1.8 млрд. лет). 4. Гранулито-гнейсовые и гранитно- купольные в аккреционных и коллизионных системах. 5. Внутриплитные (анорогенные) вулкано- плутонические пояса 6. Вулкано-плутонические комплексы островных дуг и активных окраин.

Слайд 39: Фундамент платформ. Раннепротерозойские кратоны. Минерагения

Эпиконтинентальные бассейны: 1. Au-U - в кварцевых конгломератах. 2. Cu - руды стратиформные «джезказганского» типа. 3. Pb-Zn - стратиформные и «стратабаунд» типа колчеданные руды с Ag и Au. 4. Au-W-Cu-REE - стратиформные и «стратабаунд» типа руды. 5. Метаосадочные руды Al. 6. U - руды первично-осадочные, гидротермально- метаморфогенные.

Слайд 40: Фундамент платформ. Раннепротерозойские кратоны. Минерагения

Континентальные рифты: 1. Cr-Ni-Pt-Cu- руда в расслоенных мафит-ультрамафитах. 2. P - Nb - U - Ree - Cu - Zn – в карбонатитах.

Слайд 41: Фундамент платформ. Раннепротерозойские кратоны. Минерагения

Шовные пояса в аккреционных и коллизионных системах : 1. Cu-Ni- руды «печенгского» типа. 2. Fe- руды «криворожско-курского» типа. 3. Cu- руды «кипрского типа».

Слайд 42: Фундамент платформ. Раннепротерозойские кратоны. Минерагения

Гранулито-гнейсовые и гранитно-купольные пояса: 1. Cu и Cu-Mo -порфировые руды. 2. Au- носные кварцевые жилы на контактах гранитоидов. 3. Li руды с примесью Cs, Ta, Be и Sn в пегматитах. 4. Cu-Ni в оболочках куполов. 5. Уран в альбититах.

Слайд 43: Фундамент платформ. Раннепротерозойские кратоны. Минерагения

Внутриплитные (анорогенные, рифтогенные ?) вулкано-плутонические пояса : 1. Be-W-Zn оруденение в грейзенах и аляскитах. 2. Nb-REE- оруденение в альбититах и грейзенах щелочных гранитов. 3. Fe-Ti руда c V в габбро-анортозитах. 4. Пьезокварц в камерных пегматитах в гранитах- рапакиви. 5. Sn-W-Zn руды в скарнах в экзоконтакте гранитов- рапакиви.

Слайд 44: Фундамент платформ. Раннепротерозойские кратоны. Минерагения

Вулкано-плутонические комплексы островных дуг и активных окраин : 1. Cu-Zn-Pb колчеданы c Au и Ag (типа «куроко»). 2. Железистые кварциты и стратиформные Mn руды(междуговые бассейны). 3. Fe руды в скарнах 4. Апатит-магнетитовые руды типа «кируны». 5. Mo оруденение грейзенового типа.

Слайд 45: ЧЕХОЛ ПЛАТФОРМЫ

Чехол древних и молодых платформ. Мощность чехла. Структуры: синеклизы (Тунгусская, Московская и др.), антеклизы (Анабарская и др.), валы, прогибы, увалы (Сибирские увалы). Дизъюнктивные нарушения (Жигулёвский надвиг и др).

Слайд 46: Чехол платформы

Формации чехла: 1. Терригенно-карбонатные, эвапоритовые: мелководно-морские, прибрежно-морские, лагунные, аллювиально-дельтовые, озёрные, болотные, делювиально-коллювиальные, элювиальные.

Слайд 47: Чехол платформы

Минерагения: 1. Россыпные: Au, Sn, W, алмазы, циркон-ильменитовые и др. 2. Железорудные «керченского» типа. 3. Каменный уголь, горючие сланцы, фосфориты 4. Углеводородное сырьё. 5. Уран. 6. Каменные (галитовые) и калийные соли. 7. Высокоглинозёмистые бокситы.

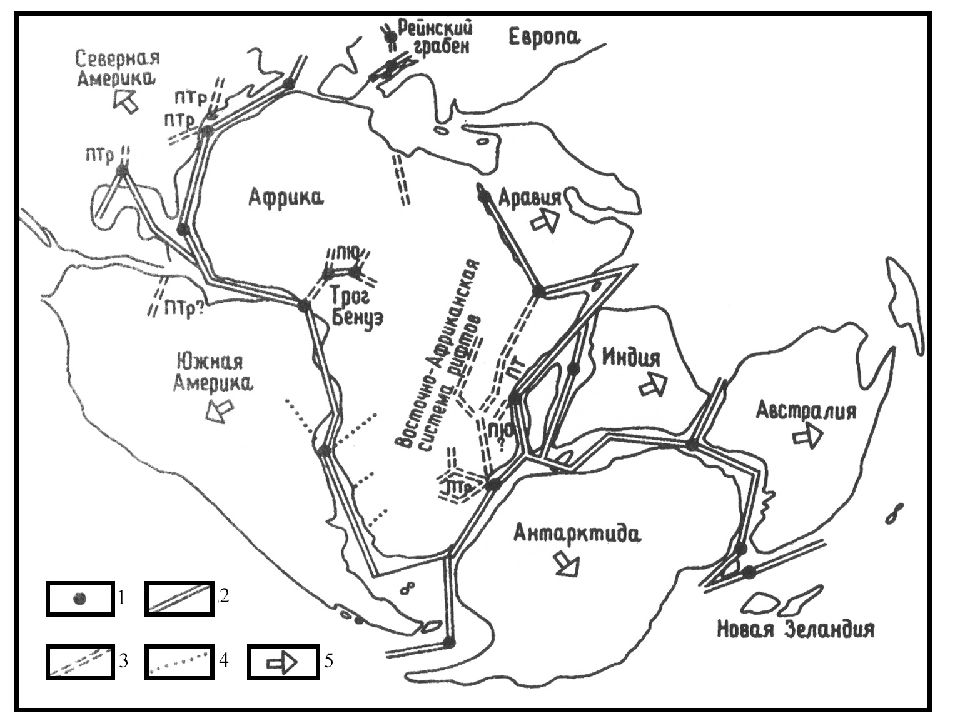

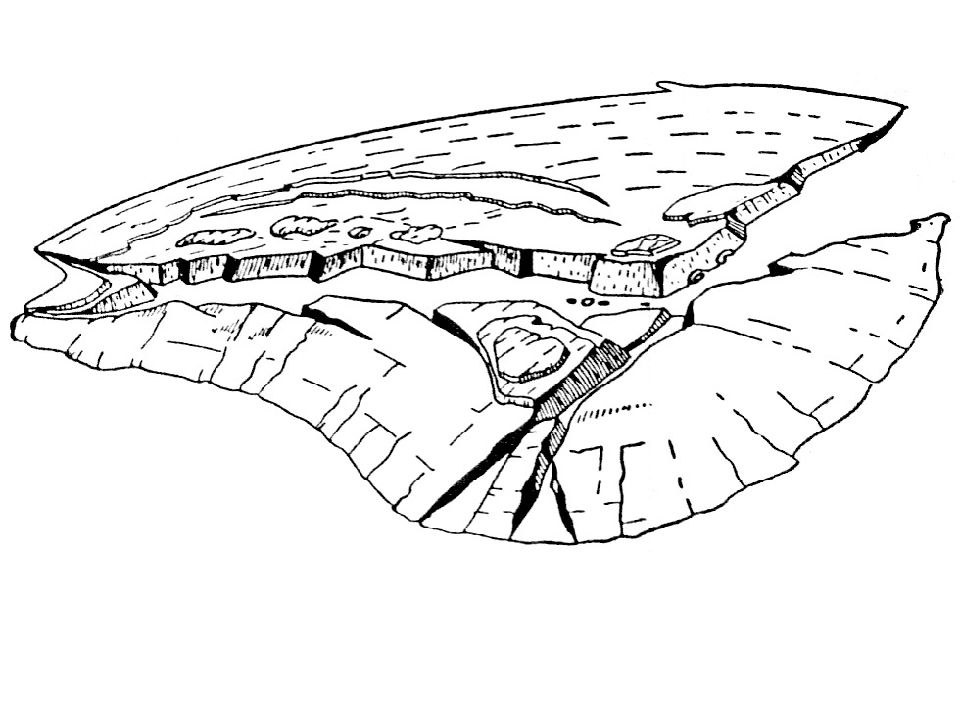

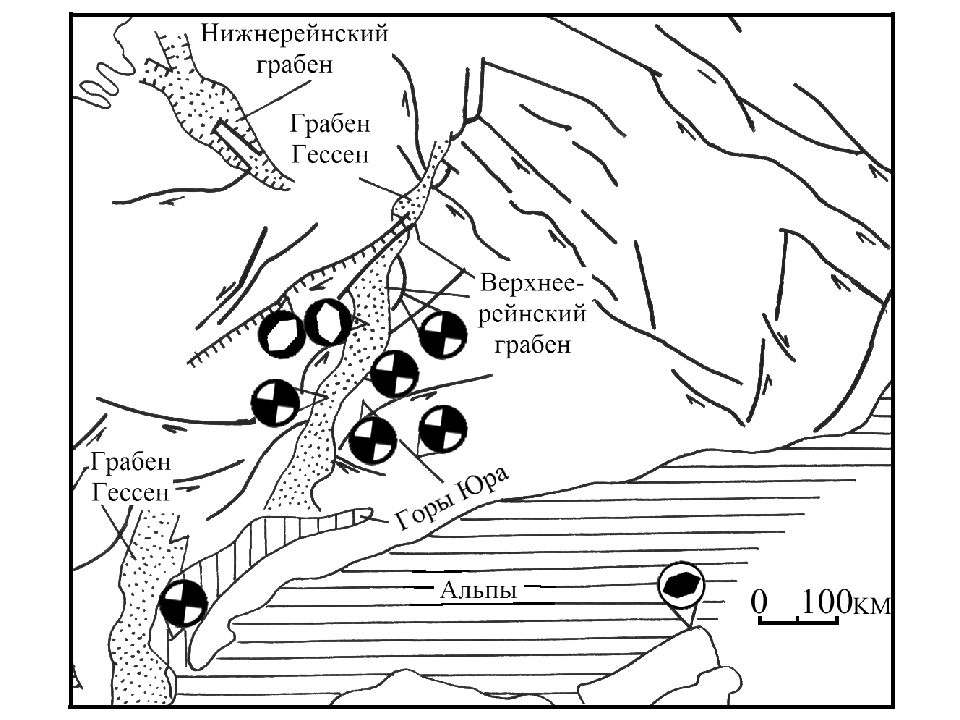

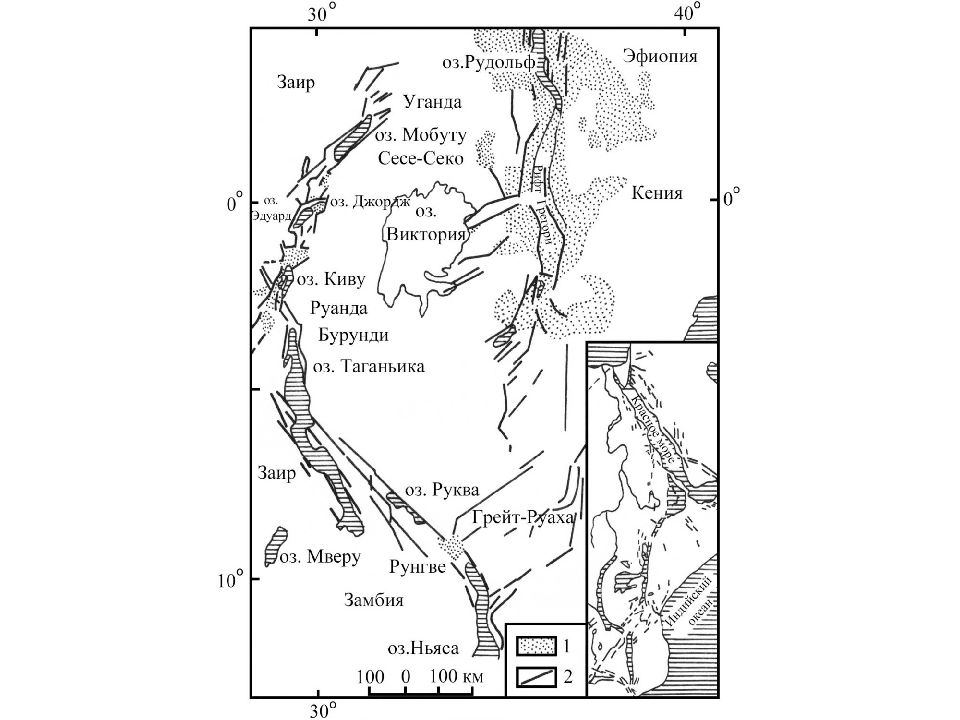

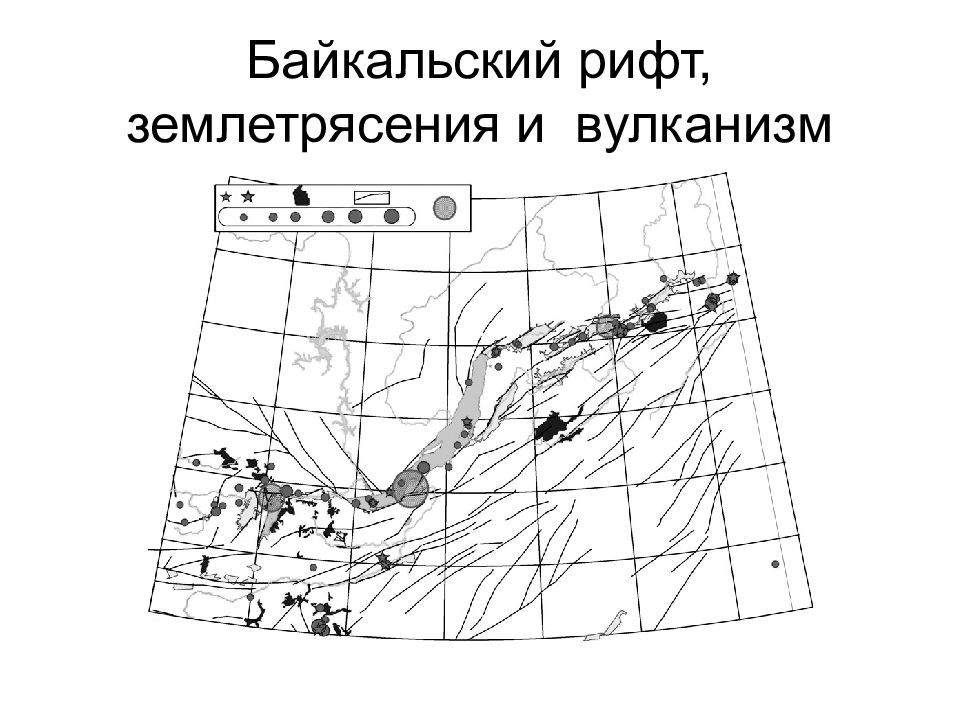

Слайд 49: Континентальные рифты

Рифт – линейно вытянутая (до нескольких сот км) грабенообразная структура, ограниченная разломами-сбросами (структуры растяжения), нередко сопровождаемая вулканизмом с проявлением щелочных пород (Восточно-Африканский, Байкальский, Рейнский рифты и др.). Авлакогены – докембрийские континентальные рифты.

Слайд 51: Платформы. Континентальные рифты

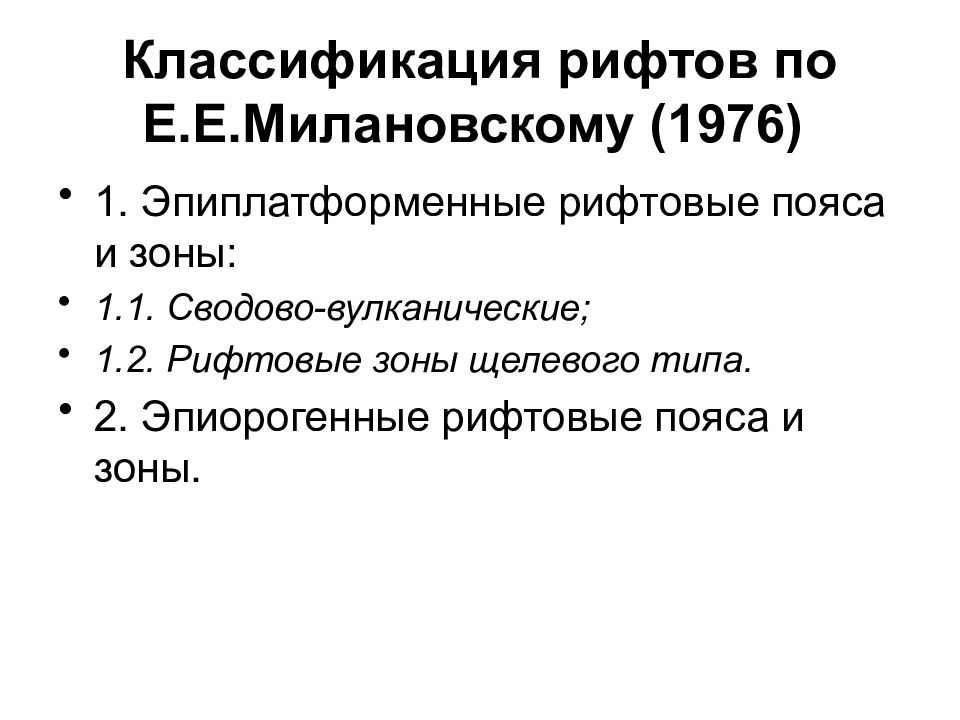

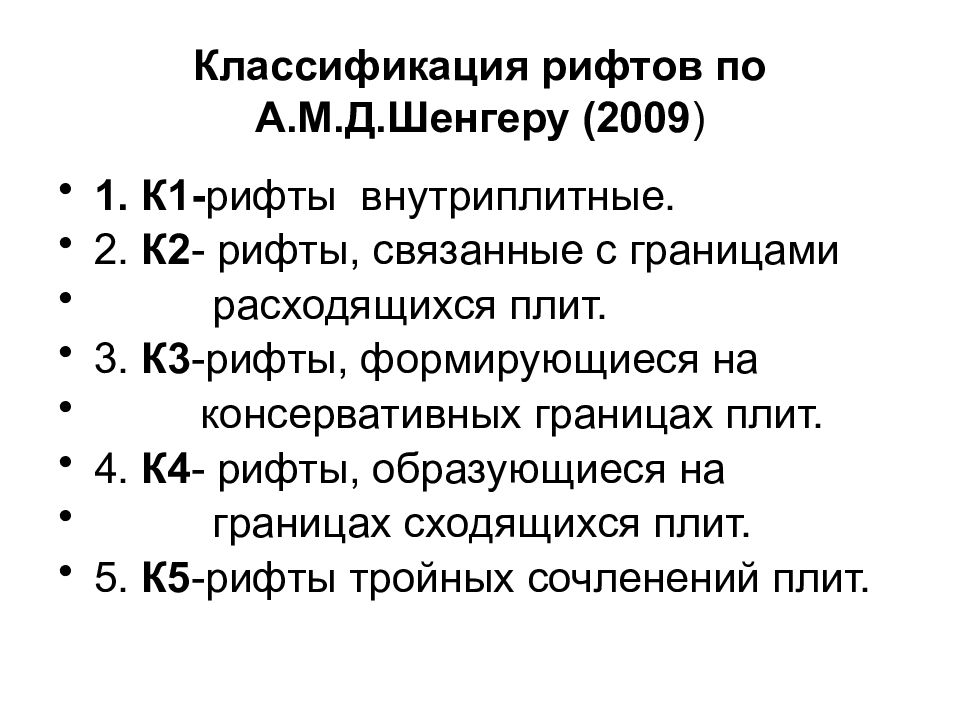

Активные и пассивные рифты. Палеорифты, авлакогены. Классификация рифтов по Е.Е.Милановскому (1976), В.С.Самойлову и В.В.Ярмолюку (1992), А.М.Д.Шенгеру (2009).

Слайд 52: Классификация рифтов по Е.Е.Милановскому (1976)

1. Эпиплатформенные рифтовые пояса и зоны: 1.1. Сводово-вулканические; 1.2. Рифтовые зоны щелевого типа. 2. Эпиорогенные рифтовые пояса и зоны.

Слайд 53: Классификация рифтов по В.С.Самойлову и В.В.Ярмолюку (1992)

1. Восточноафриканский тип. 2. Восточномексиканский тип. 3. Невадийский тип. 4. Байкальский тип.

Слайд 54: Классификация рифтов по А.М.Д.Шенгеру (2009 )

1. К1- рифты внутриплитные. 2. К2 - рифты, связанные с границами расходящихся плит. 3. К3 -рифты, формирующиеся на консервативных границах плит. 4. К4 - рифты, образующиеся на границах сходящихся плит. 5. К5 -рифты тройных сочленений плит.

Слайд 58: Авлакогены. Формации

1. Теригенно-карбонатные: мелководно-морские, озёрные, аллювиальные. 2. Вулканогенные: базальтовые, трахибазальтовые, трахириолит-базальтовые. 3. Интрузивные: габбро-диабазовые, гранитов-рапакиви. 4. Метаморфогенные: щелочные метасоматиты, фениты.

Слайд 59: Авлакогены. Минерагения

1. Золотоносные конгломераты с ураном (Витватерсранд, ЮАР, У ). 2. Ураноносные конгломераты (Бляйнд-Ривер, Канада, У ). 3. Полиметаллические ( Pb, Zn, Cu ) в карбонатно-терригенных толщах (Маунт-Айза, Австралия. К ; Сулливан, Канада, К ). 4. Урановые иногда с Au, Ni, Co типа «несогласия» (Джибилука, Рейнджер, Австралия. У ; Ки Лейк, Сигар Лейк, Канада, У )

Слайд 66: Континентальные рифты. Формации

1. Осадочные формации: терригенные континентальные (озёрные, аллювиальные, коллювиальные, эвапоритовые, угленосные) 2. Магматические : субаэральные вулканиты повышенной щелочности (трахибазальтовые, трахит-(трахириолит)-трахибазальтовые, щёлочнобазальтоидные, щелочных гранитоидов и габброидов, карбонатитов. 3. Метаморфические: К- и Na- щелочные метасоматиты, фениты.

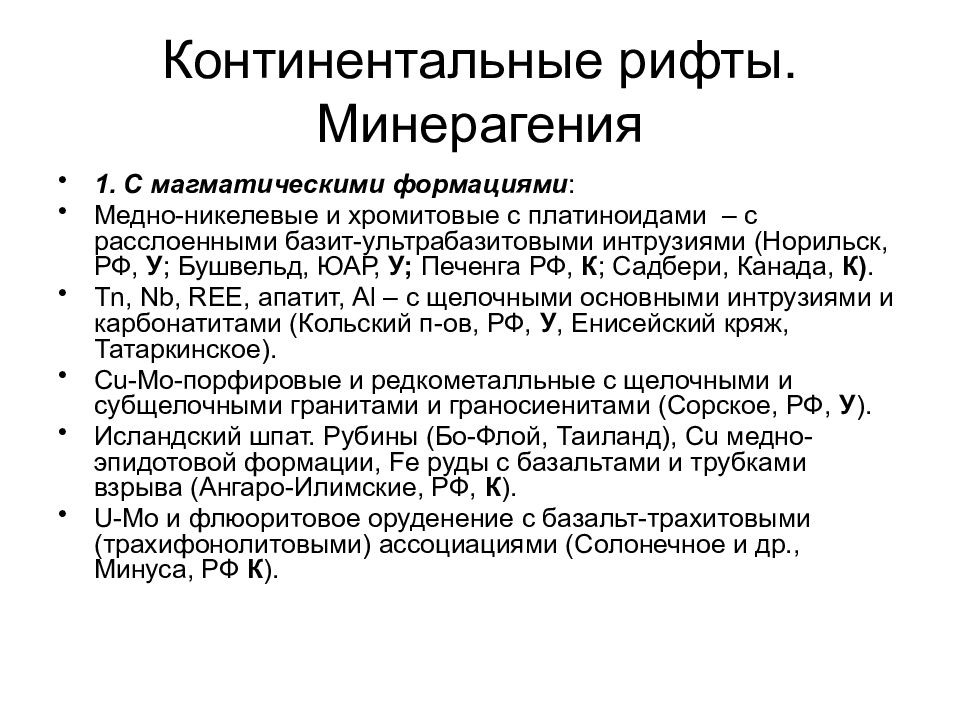

Слайд 67: Континентальные рифты. Минерагения

1. С магматическими формациями : Медно-никелевые и хромитовые с платиноидами – с расслоенными базит-ультрабазитовыми интрузиями (Норильск, РФ, У ; Бушвельд, ЮАР, У; Печенга РФ, К ; Садбери, Канада, К). Т n, Nb, REE, апатит, Al – с щелочными основными интрузиями и карбонатитами (Кольский п-ов, РФ, У, Енисейский кряж, Татаркинское). Cu-Mo- порфировые и редкометалльные с щелочными и субщелочными гранитами и граносиенитами (Сорское, РФ, У ). Исландский шпат. Рубины (Бо-Флой, Таиланд), Cu медно-эпидотовой формации, Fe руды с базальтами и трубками взрыва (Ангаро-Илимские, РФ, К ). U-Mo и флюоритовое оруденение с базальт-трахитовыми (трахифонолитовыми) ассоциациями (Солонечное и др., Минуса, РФ К ).

Слайд 68: Континентальные рифты. Минерагения

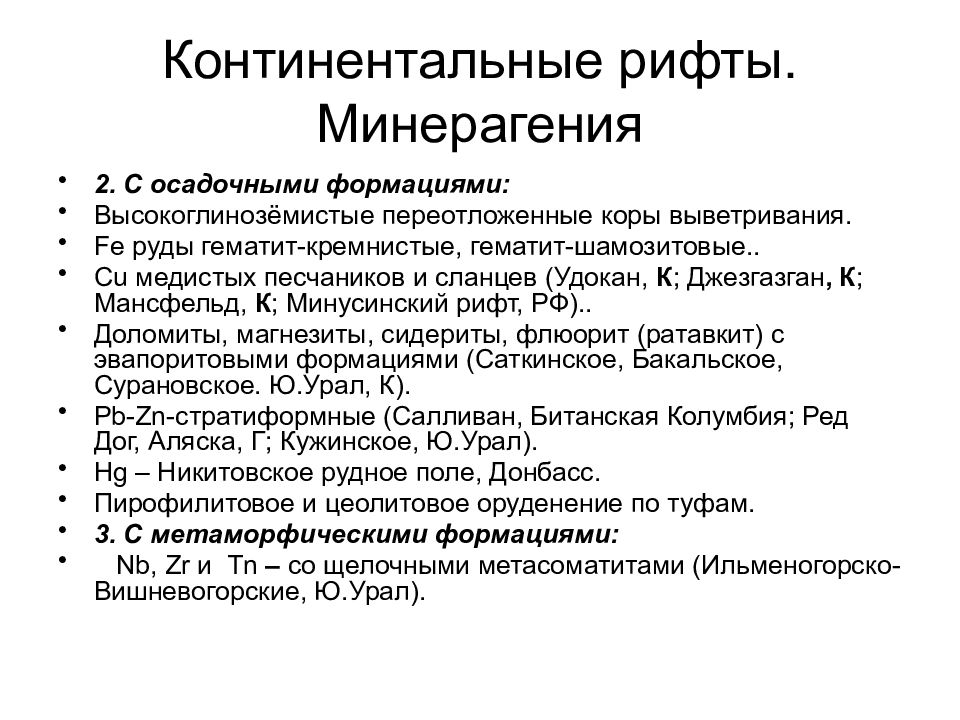

2. С осадочными формациями: Высокоглинозёмистые переотложенные коры выветривания. Fe руды гематит-кремнистые, гематит-шамозитовые.. Cu медистых песчаников и сланцев (Удокан, К ; Джезгазган, К ; Мансфельд, К ; Минусинский рифт, РФ).. Доломиты, магнезиты, сидериты, флюорит (ратавкит) с эвапоритовыми формациями (Саткинское, Бакальское, Сурановское. Ю.Урал, К). Pb-Zn- стратиформные (Салливан, Битанская Колумбия; Ред Дог, Аляска, Г; Кужинское, Ю.Урал). Hg – Никитовское рудное поле, Донбасс. Пирофилитовое и цеолитовое оруденение по туфам. 3. С метаморфическими формациями: Nb, Zr и Tn – со щелочными метасоматитами (Ильменогорско-Вишневогорские, Ю.Урал).

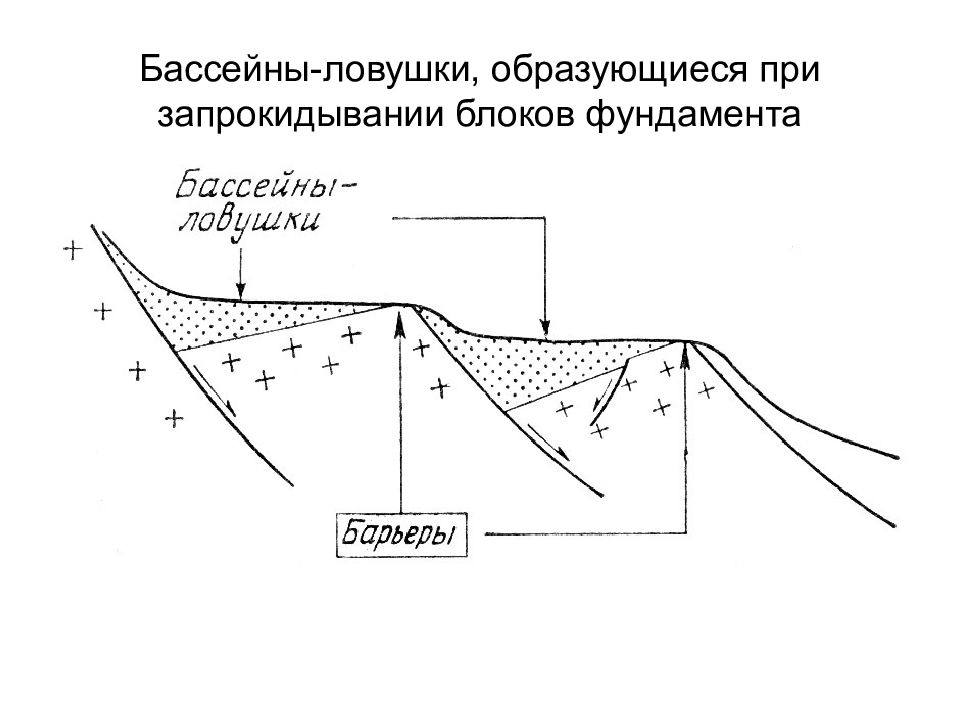

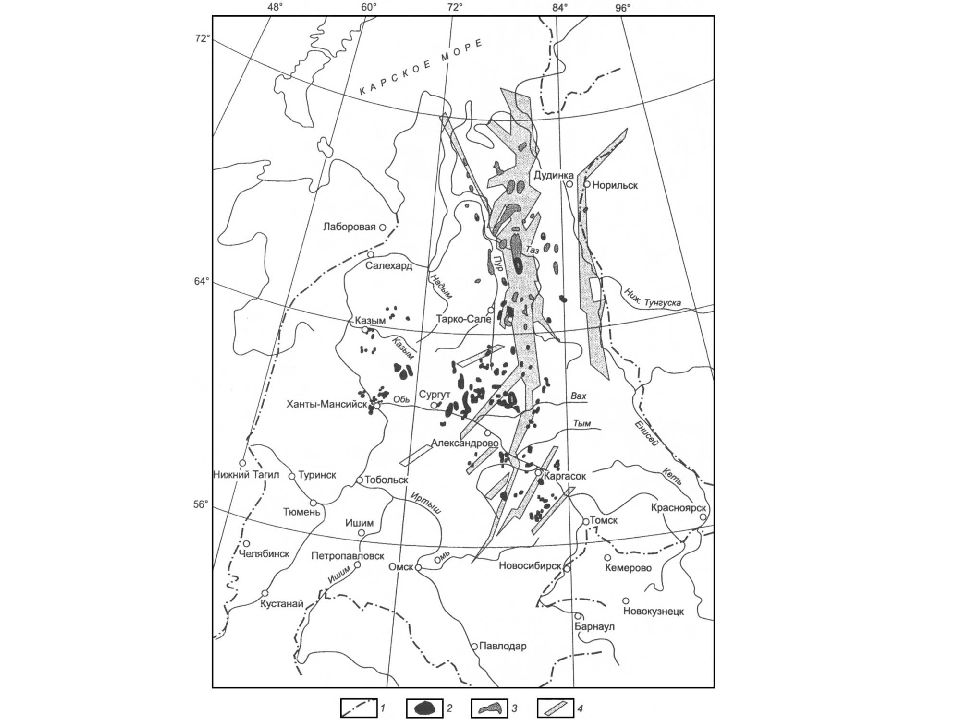

Слайд 69: Пострифтовые осадочные бассейны

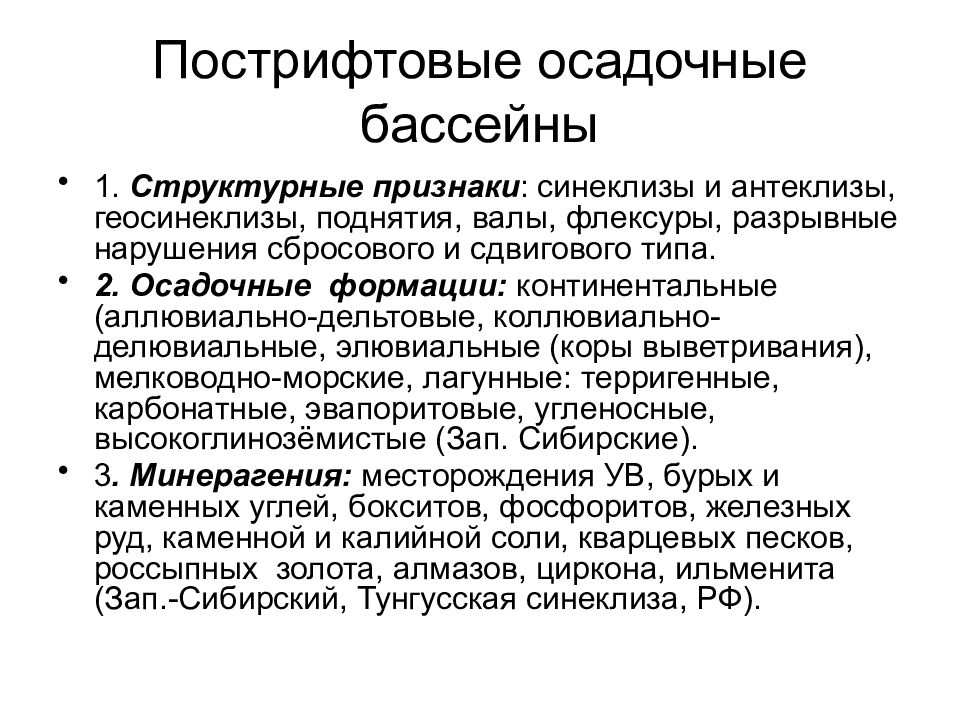

1. Структурные признаки : синеклизы и антеклизы, геосинеклизы, поднятия, валы, флексуры, разрывные нарушения сбросового и сдвигового типа. 2. Осадочные формации: континентальные (аллювиально-дельтовые, коллювиально-делювиальные, элювиальные (коры выветривания), мелководно-морские, лагунные: терригенные, карбонатные, эвапоритовые, угленосные, высокоглинозёмистые (Зап. Сибирские). 3. Минерагения: месторождения УВ, бурых и каменных углей, бокситов, фосфоритов, железных руд, каменной и калийной соли, кварцевых песков, россыпных золота, алмазов, циркона, ильменита (Зап.-Сибирский, Тунгусская синеклиза, РФ).

Слайд 70: Зоны внутриплитной активизации и внутриплитного магматизма («рассеянный рифтинг»)

1. Кимберлитовые и лампроитовые трубки, дайки и штоки – алмазоносность (ЮАР; Якутия; Арджейл, Австралия, У ). 2. Ультраосновные щелочные и основные интрузии с карбонатитами: апатит-магнетитовые с платиноидами, хромитом, флогопитом, вермикулитом,флюоритом, Nb, Tn, TR, Th, U, Mo (Ковдорское, Кольский п-ов; Ока, Канада; Пилбара, ЮАР, У ). 4. Щелочные граниты – Sn -носные грейзены и жилы с Nb, Тп, W (Рондония, Бразилия, У ) 5. Нефелиновые сиениты – апатит (Хибинские, У ). 6. Траппы: Cu-Ni с платиноидами (Норильские, У ); Fe – эксплозивно-эксгаляционное (Ангаро-Илимские); исландский шпат (Тунгусская синеклиза), рубины и сапфиры.

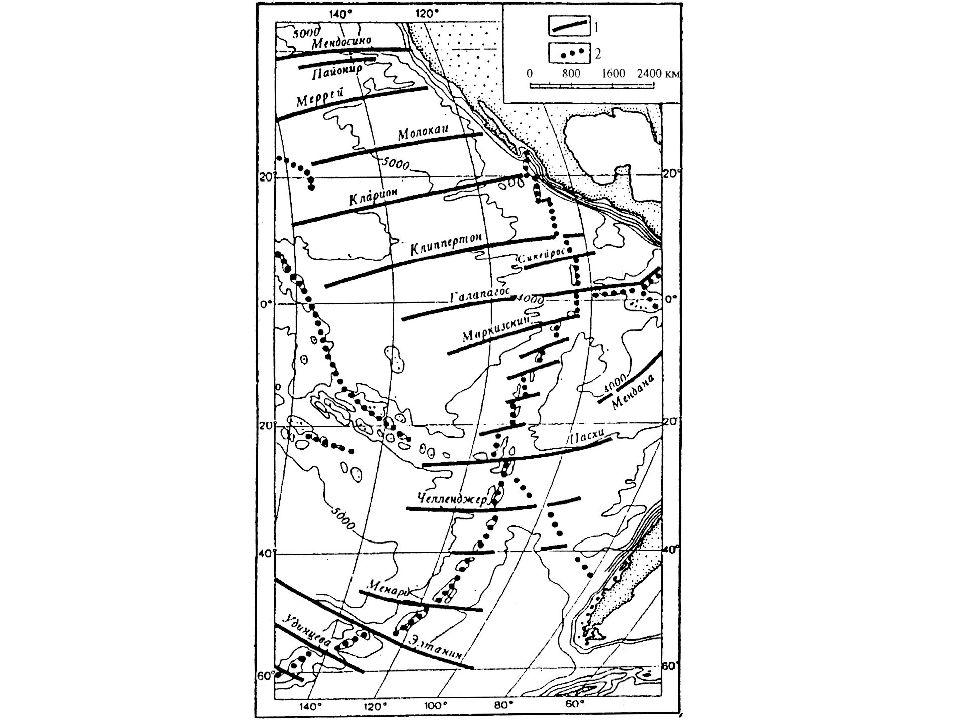

Слайд 71: Основные черты строения океанического дна

Океанические хребты Трансформные разломы Абисальные плато с глубоководными котловинами Глубоководные желоба Окраинные и задуговые бассейны

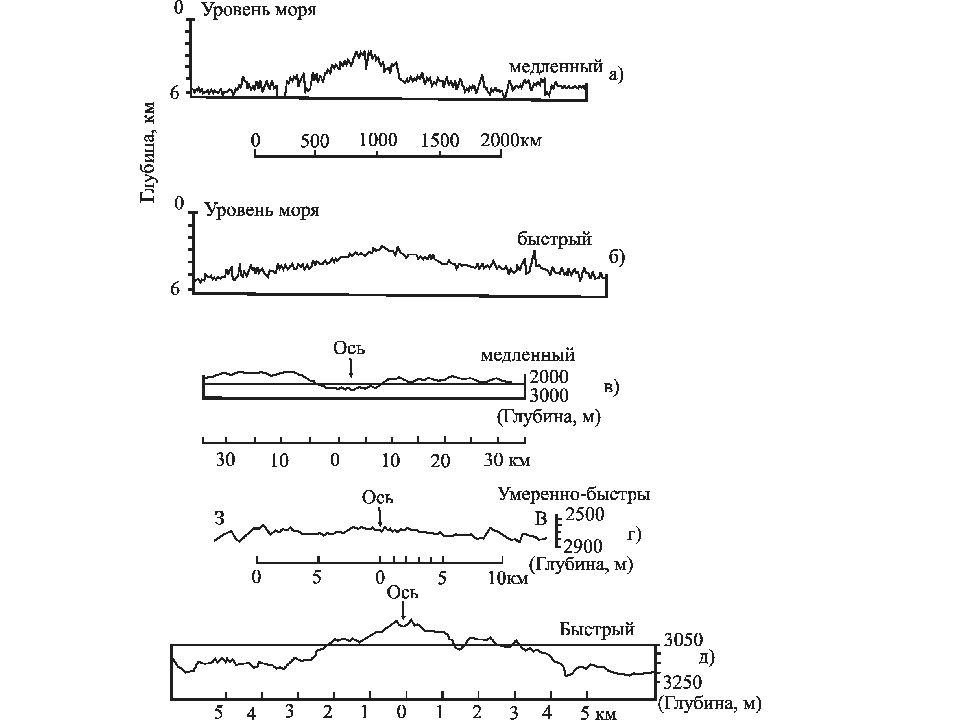

Слайд 72: Океанические хребты

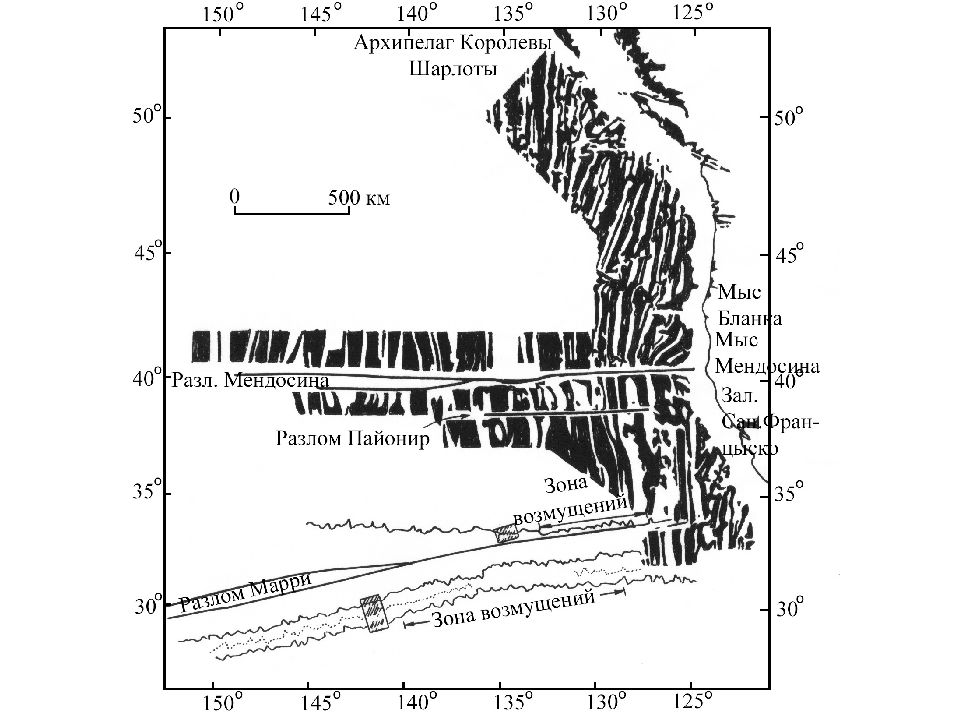

Срединно-океанические хребты (СОХ) Хребты зон трансформных разломов Вулканические базальтовые хребты – следы «горячих точек». Вулканические хребты островных дуг

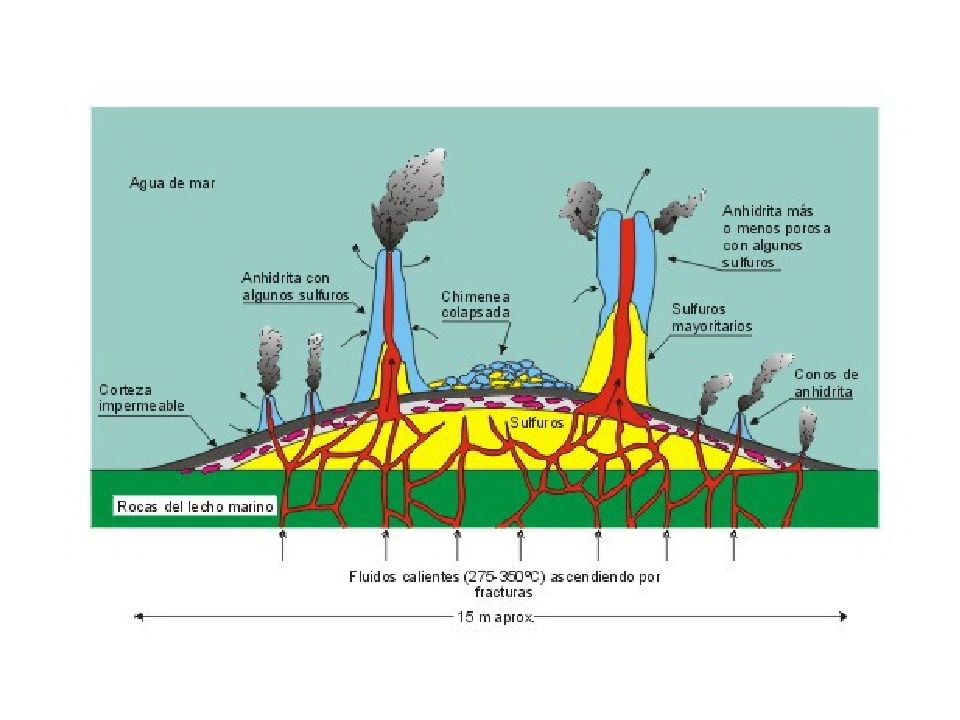

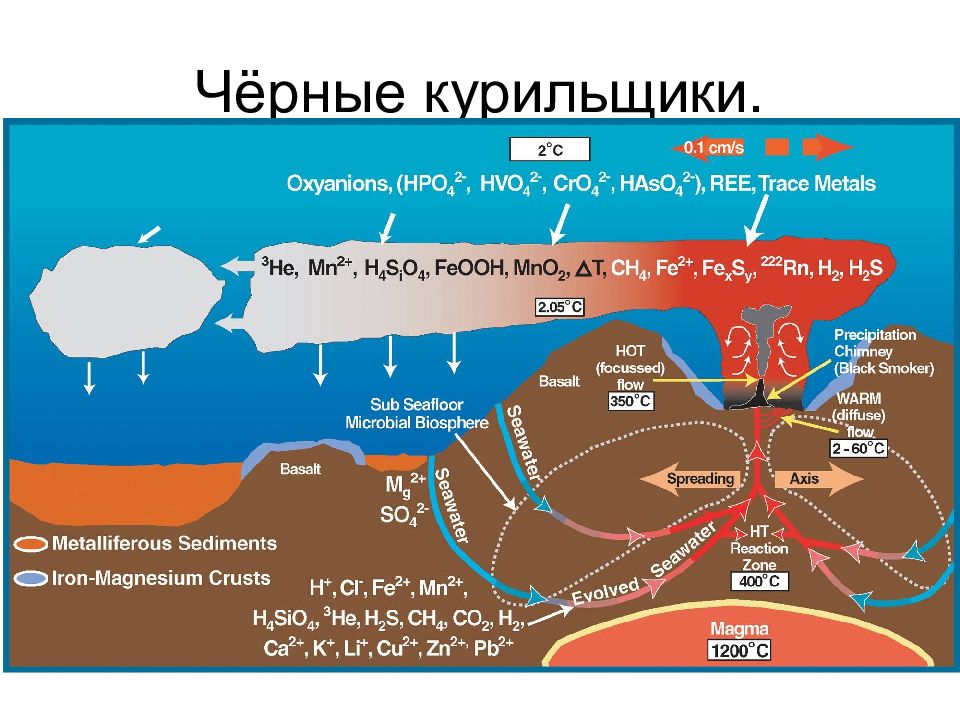

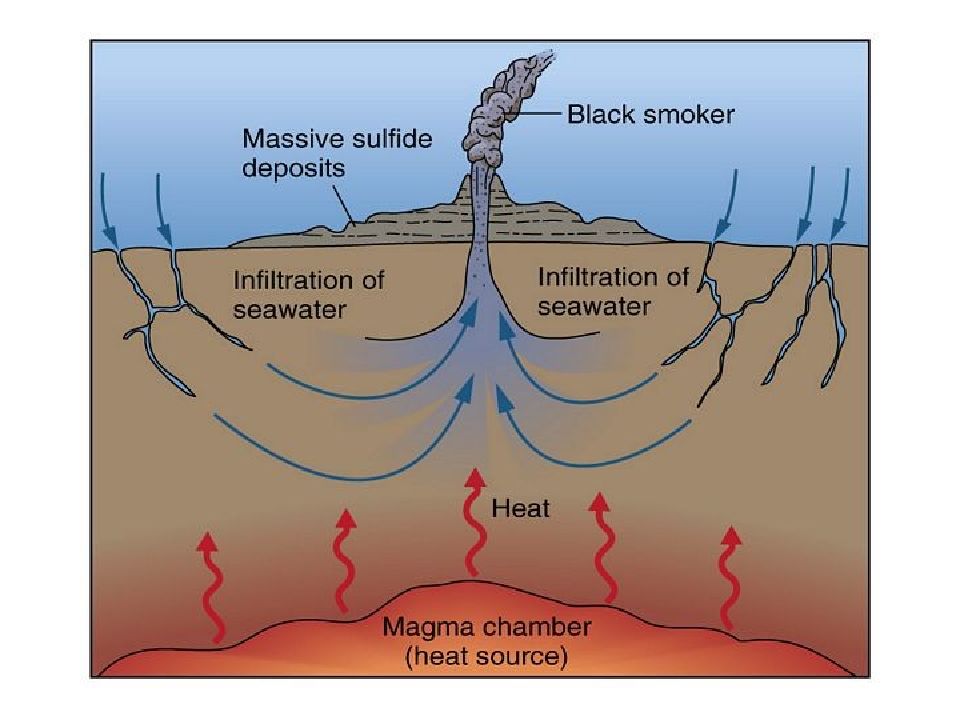

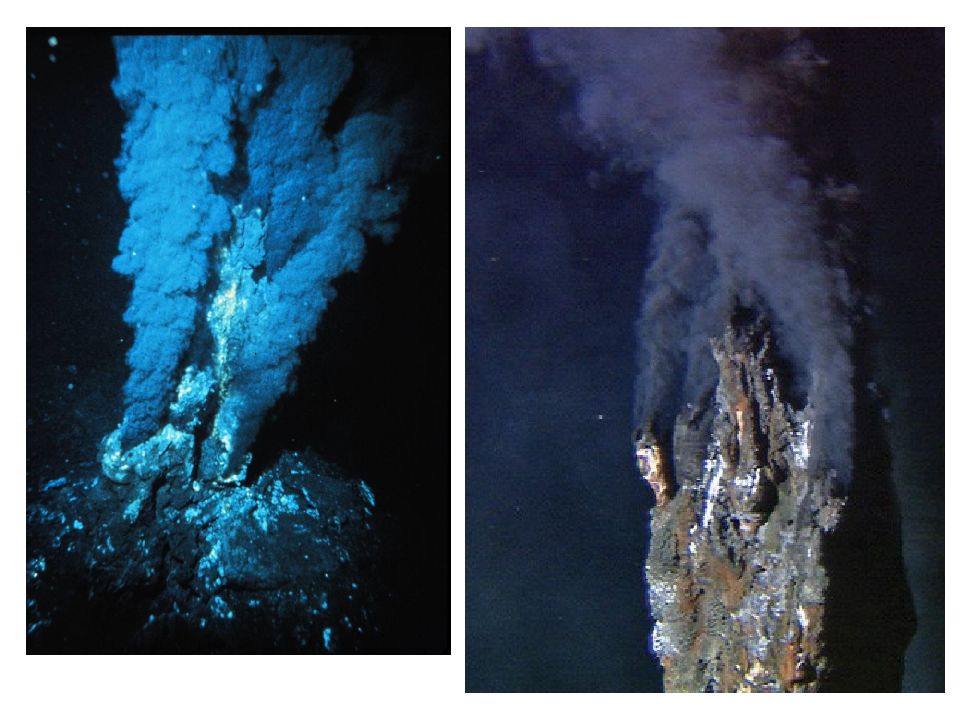

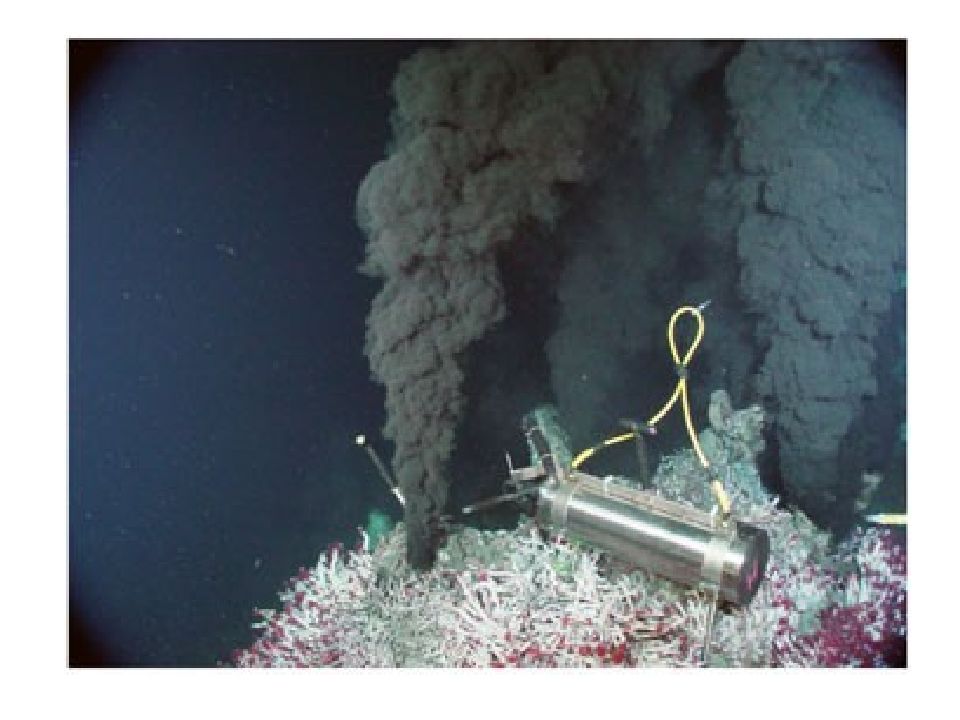

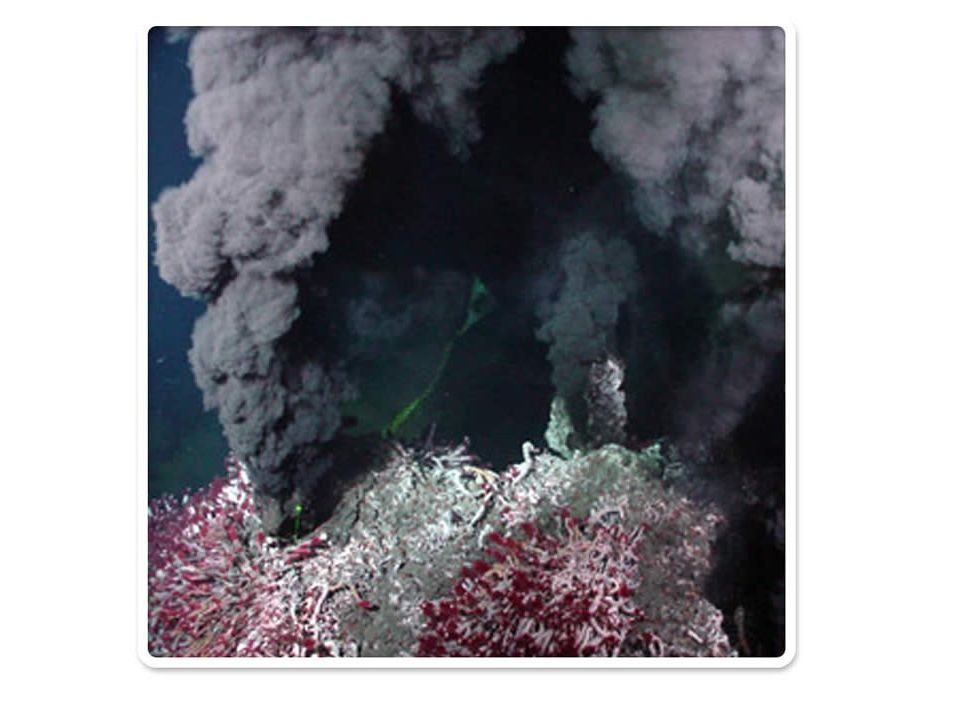

Слайд 86: Подводные «оазисы»

Живые организмы «чёрных курильщиков»: - вестиментиферы – крупные и длинные (до 1.5-2.0 м) трубки белого, красного и зелёного цветов (трубчатые черви Riftia pachyptila$ - раковинные двустворчатые моллюски- калиптогены ( Calyptogena magnifica) ; - кольчатые черви - Alvinella pompejana.

Слайд 92: СОХ. Магматические и осадочные формации

1. Магматические формации : Базальтовые ( шаровые и подушечные) лавы N-, T -, P - и E - MORB типов. Параллельные дайки долеритов и габбро-долеритов, реже – пикритов. Комплекс расслоенных габброидов. 2. Пирокластические разности – гиалокластиты. 3. Осадочные формации: глубоководные кремнистые, кремнисто-глинистые, кремнисто-карбонатные.

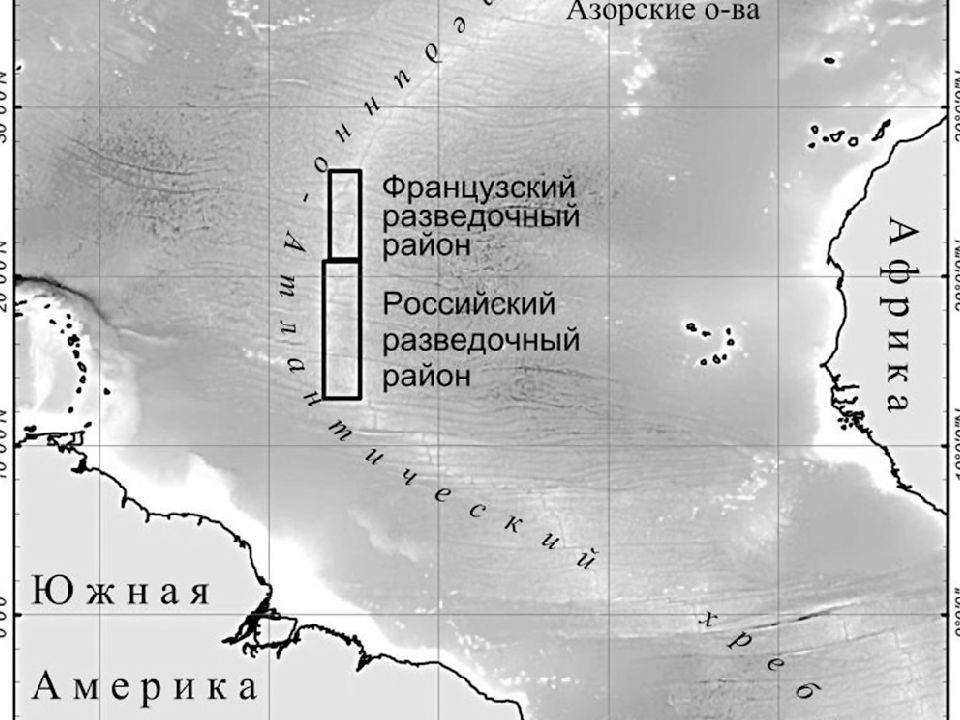

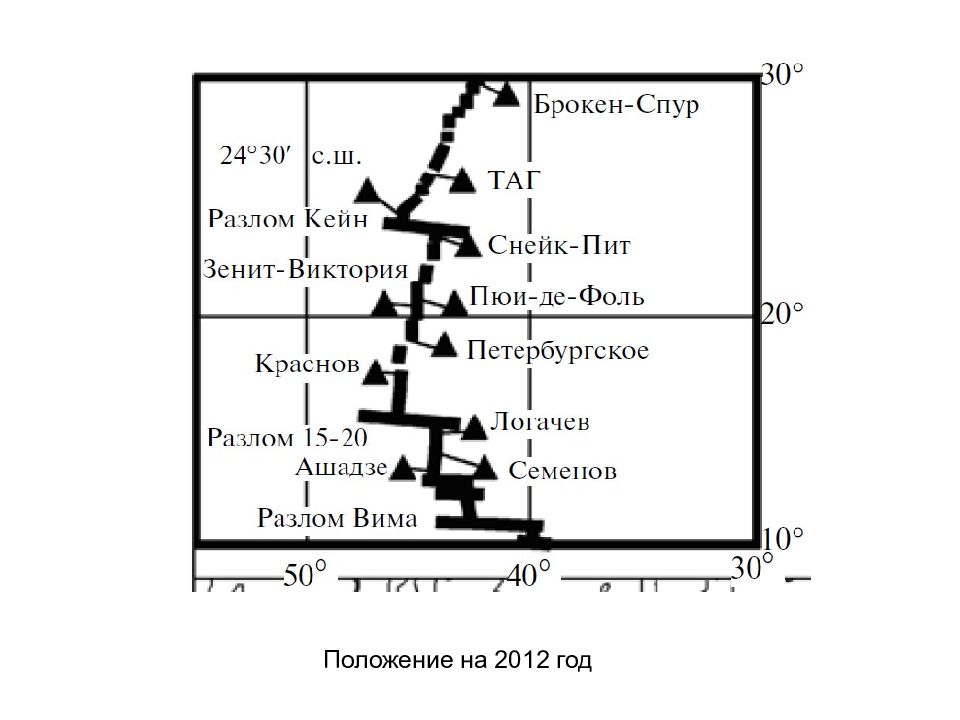

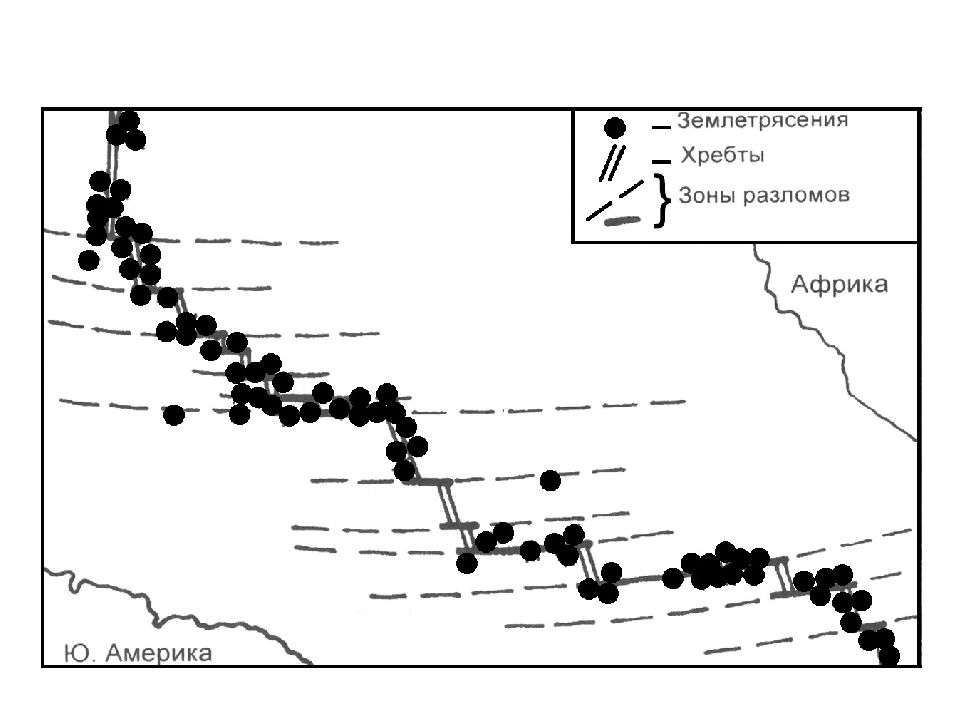

Слайд 93: Минерагения СОХ

1. Медно-цинковые колчеданные в базальтах (Северо-Американский, Центрально-Американский и Южно-Американский и Галапагосский металлогенические пояса в Тихом океане; Срединно-Атлантический мегапояс (поля ТАГ, Марк, Снейт-Пик и др.). 2. Хромитовые в серпентинизаированных ультрабазитах (Кипр, Куба – мезозойские; Филиппины –третичные)

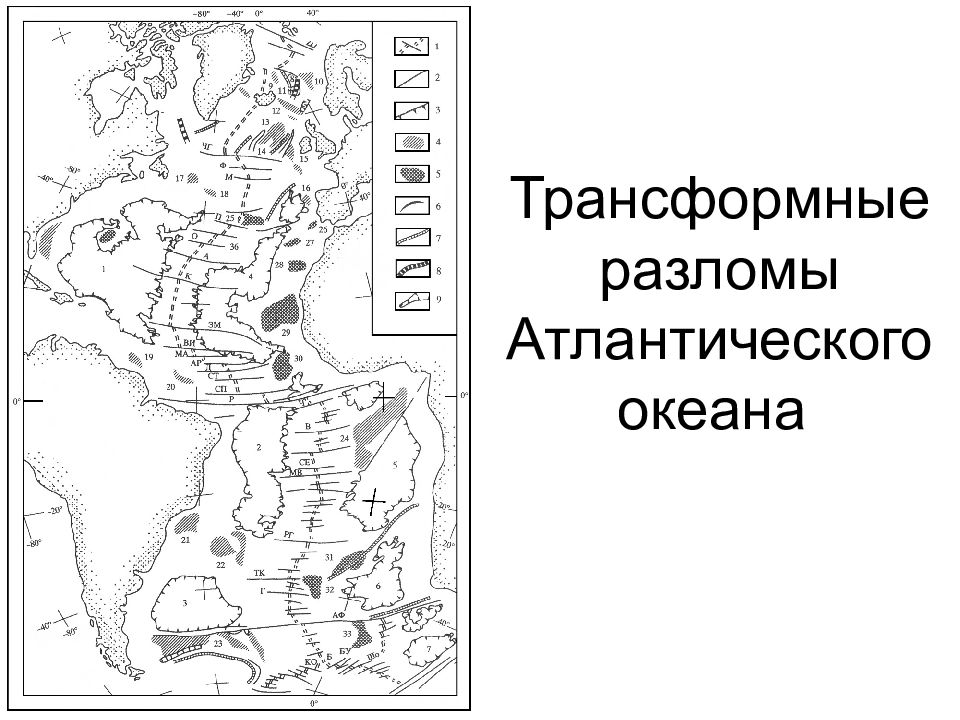

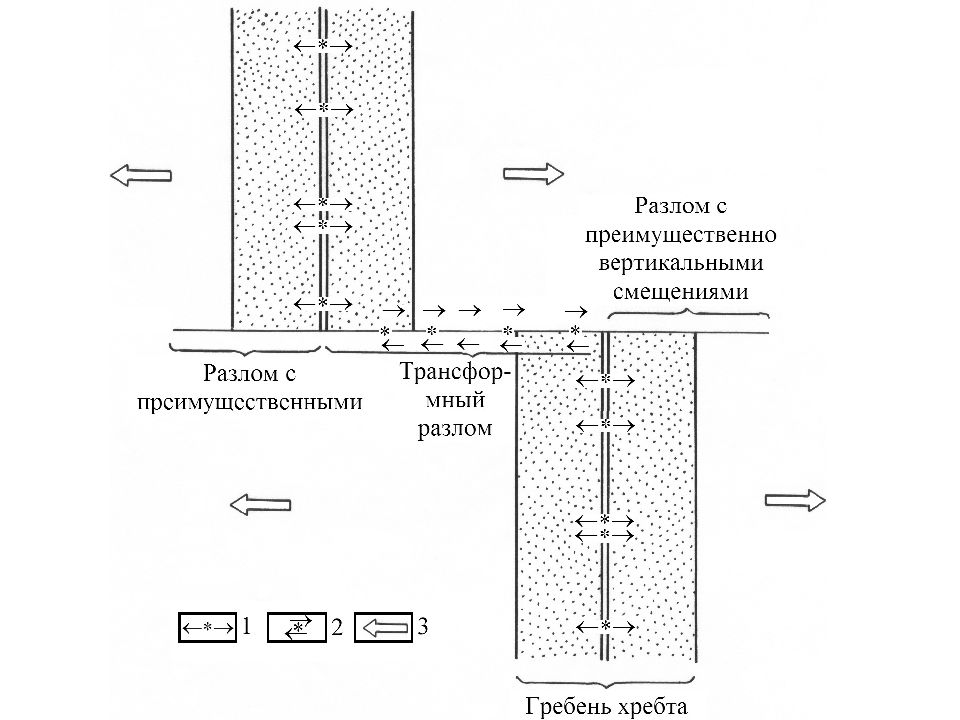

Слайд 94: Трансформные разломы

Разломы сдвигового типа, пересекающие, соединяющие и смещающие сегменты СОХ или другие геодинамические структуры (глубоководные желоба, орогенные зоны, островные дуги и др.)

Слайд 106: Трансформные разломы

Магматические формации: субщелочные и щелочные базальты вулканических хребтов. Осадочные формации: обломочные породы, контуриты. Минерагения: металлоносные гидротермальные образования, пиритовые стяжения, ртуть.

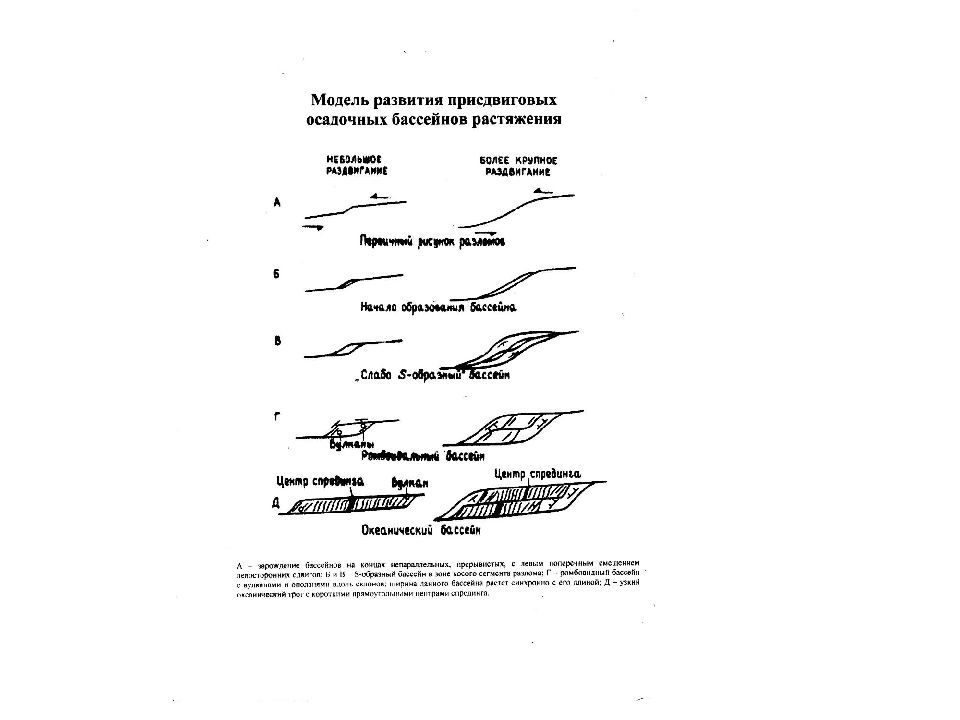

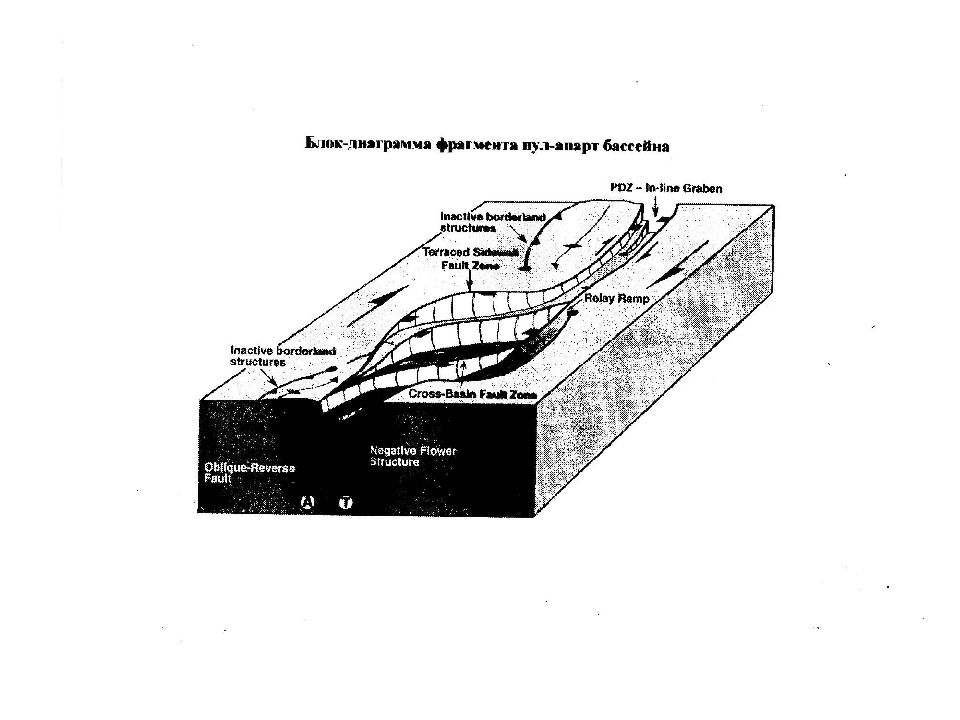

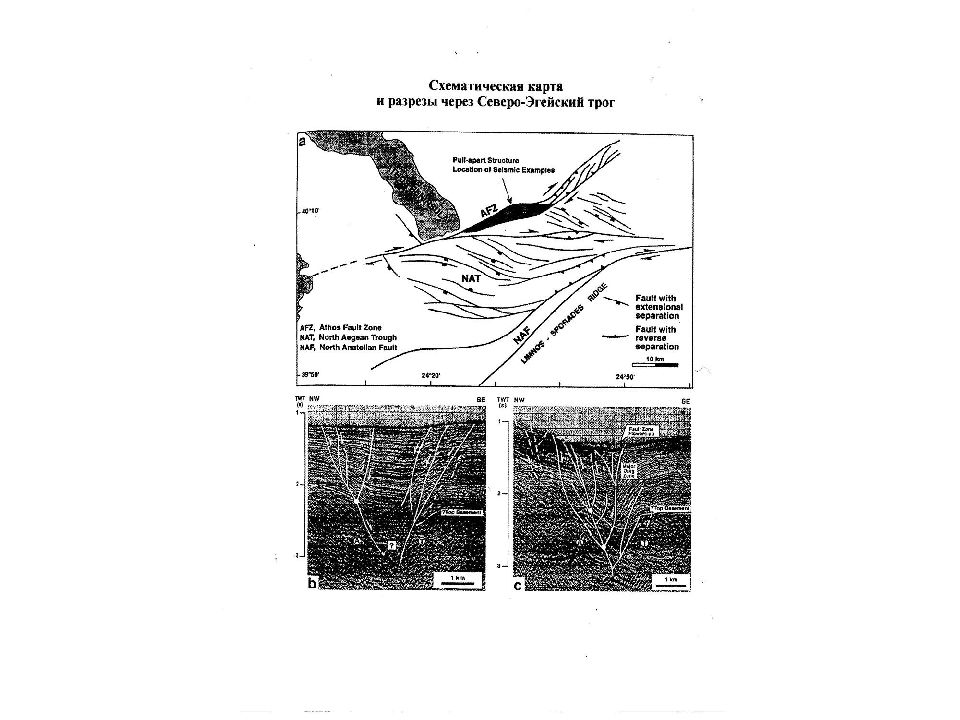

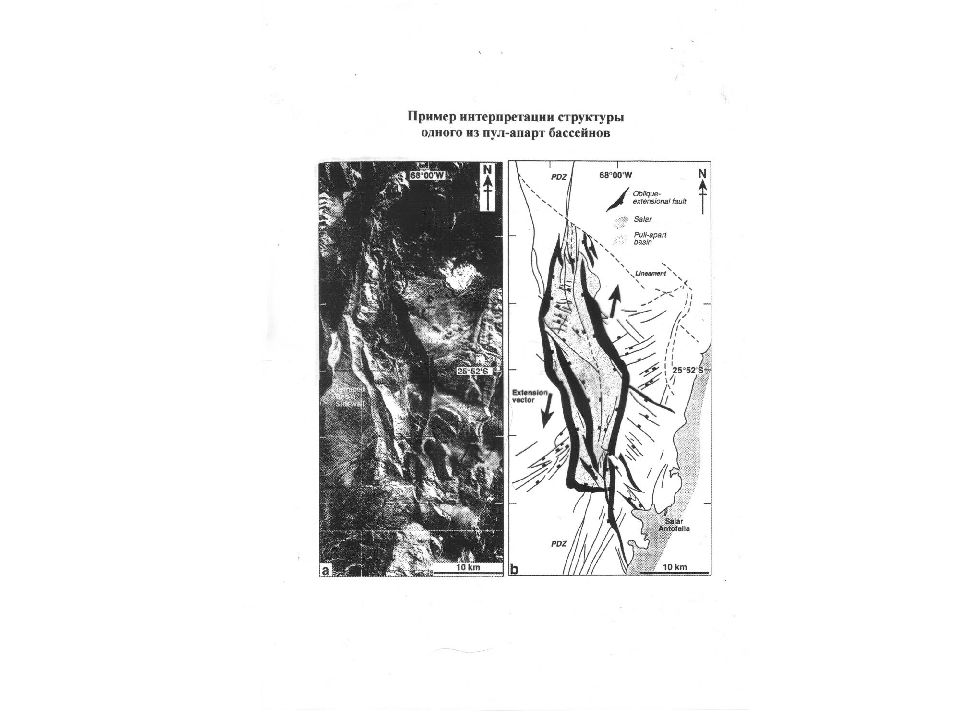

Слайд 107: Пул-апарт бассейны

Структуры присдвигового растяжения, проявляющиеся на поверхности в виде впадин на участках изгиба или кулисного перекрытия активных сдвигов (трансформных разломов). Развиваются в океанических структурах, в спрединговых окраинных морях и на активных окраинах континентов. В их пределах на океанской коре формируются стратиформные эксгаляционно-осадочные редкометалльные и редкоземельные (уран, молибден, олово и др.) и железорудные месторождения.

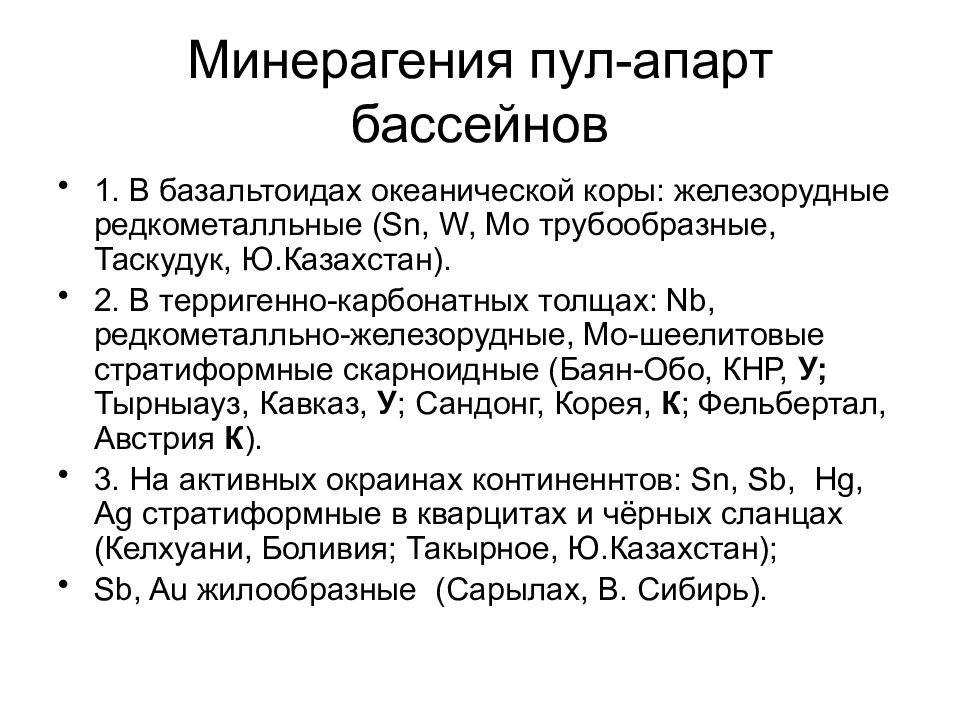

Слайд 114: Минерагения пул-апарт бассейнов

1. В базальтоидах океанической коры: железорудные редкометалльные ( Sn, W, Mo трубообразные, Таскудук, Ю.Казахстан). 2. В терригенно-карбонатных толщах: Nb, редкометалльно-железорудные, Mo -шеелитовые стратиформные скарноидные (Баян-Обо, КНР, У; Тырныауз, Кавказ, У ; Сандонг, Корея, К ; Фельбертал, Австрия К ). 3. На активных окраинах континеннтов: Sn, Sb, Hg, Ag стратиформные в кварцитах и чёрных сланцах (Келхуани, Боливия; Такырное, Ю.Казахстан); Sb, Au жилообразные (Сарылах, В. Сибирь).

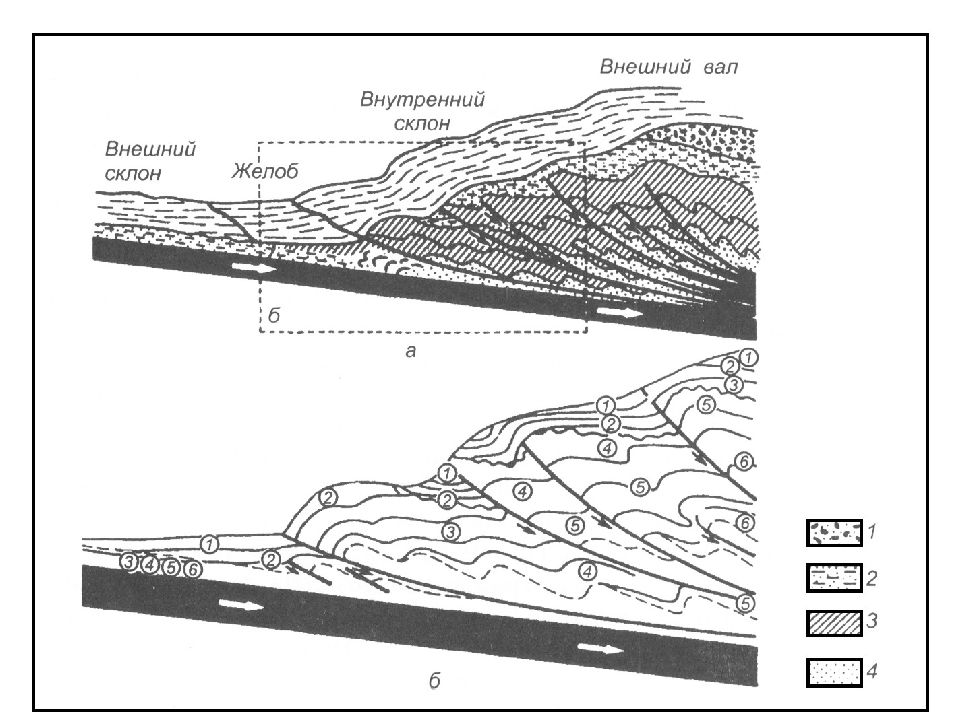

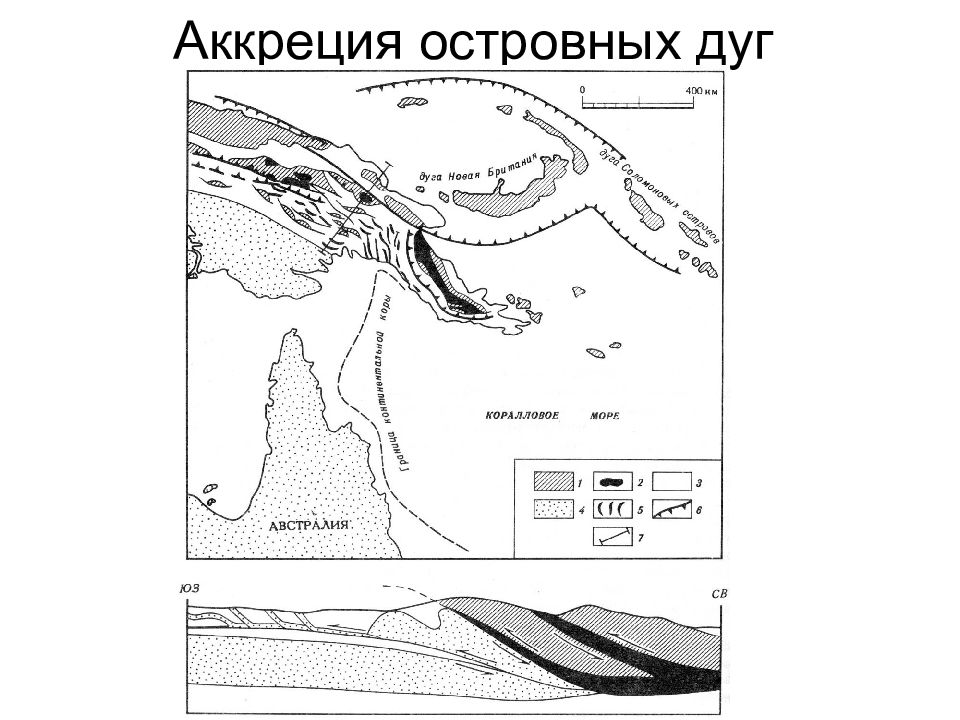

Слайд 115: Островные дуги (ОД )

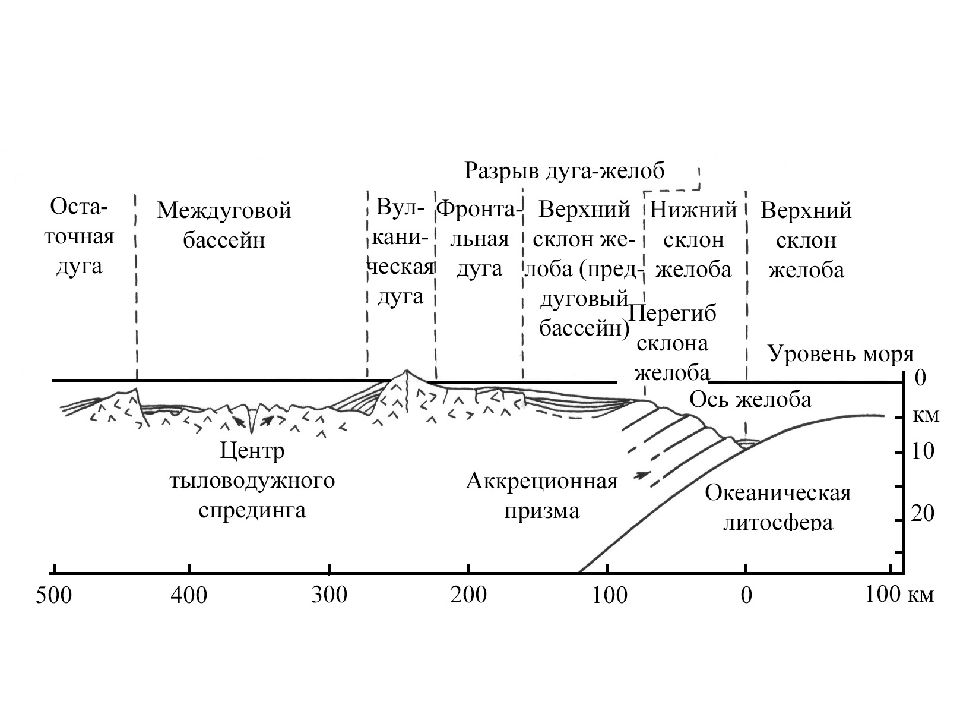

ОД – сложный структурный комплекс, входящий в обрамление океанических бассейнов, представленный дугообразной цепочкой вулканических островов и прилегающих к ним глубоководных желобов.

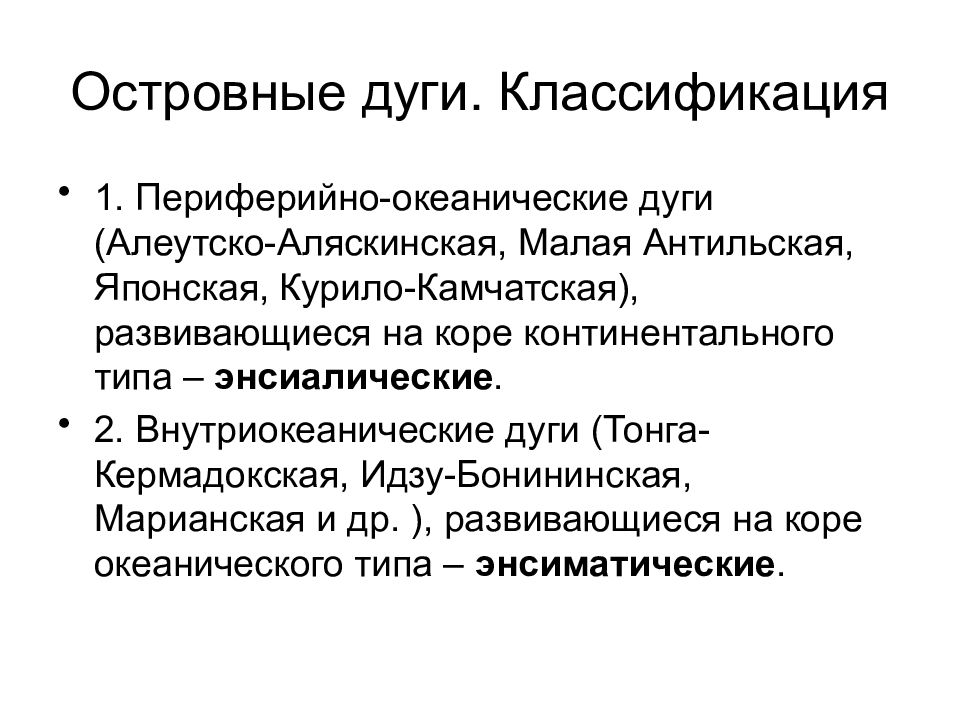

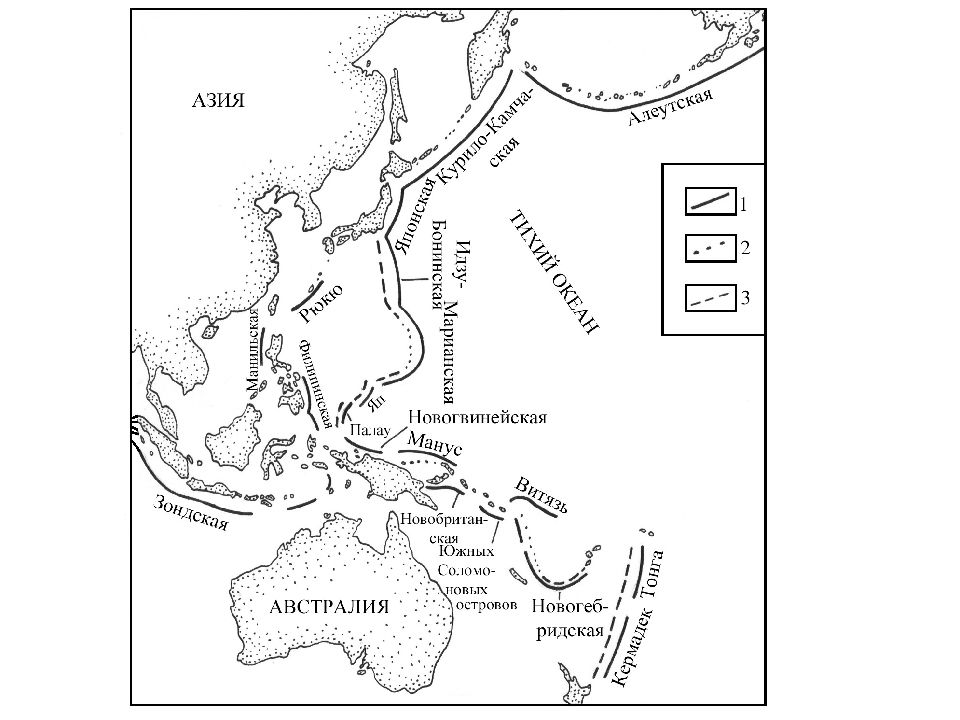

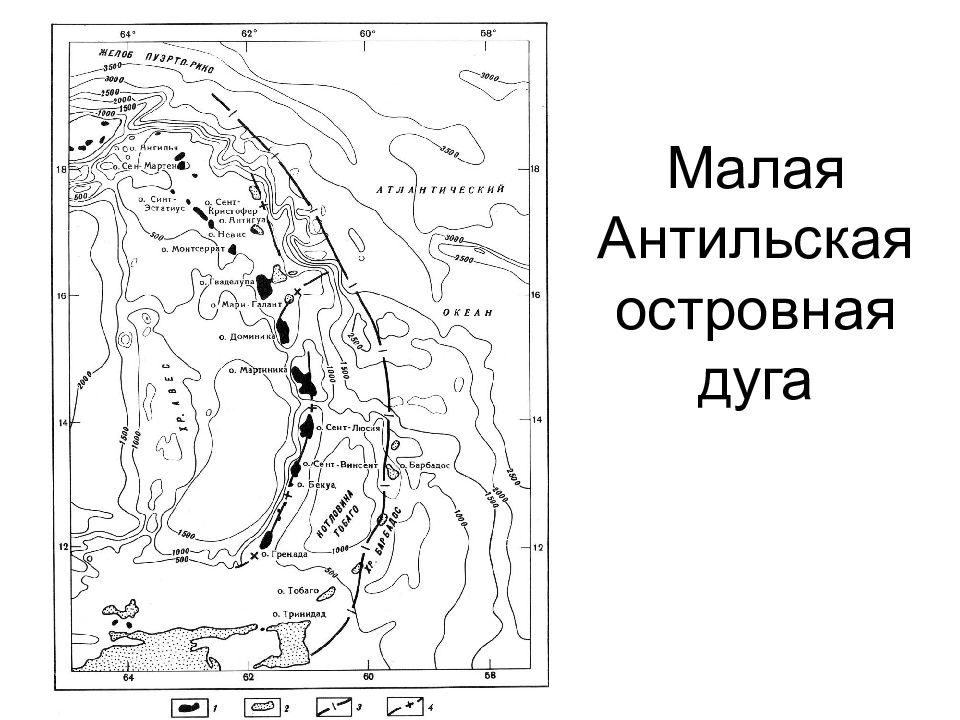

Слайд 117: Островные дуги. Классификация

1. Периферийно-океанические дуги (Алеутско-Аляскинская, Малая Антильская, Японская, Курило-Камчатская), развивающиеся на коре континентального типа – энсиалические. 2. Внутриокеанические дуги (Тонга-Кермадокская, Идзу-Бонининская, Марианская и др. ), развивающиеся на коре океанического типа – энсиматические.

Слайд 127: Магматические формации ОД

Для энсиалических дуг: Толеитовые базальты Известково-щелочные лавы (длинные серии: базальт-андезит-дацит-риолит). Шошониты (высококалиевые известково-щелочные породы. Для энсиматических дуг: Толеитовые базальт-андезибазальтовые с индикаторными высокомагнезиальными марианитами и бонинитами.

Слайд 128: Осадочные формации ОД

Обломочные вулканогенно-осадочные и осадочные наземно-континентальные (аллювиальные, озёрные), мелководно-морские шельфовые. Карбонатные рифогенные в преддуговом бассейне. Меланж в аккреционной призме.

Слайд 129: Парные метаморфические пояса ОД

1. Метаморфический пояс пород высоких давлений и низких температур (глаукофановые сланцы). 2.Метаморфический пояс низких давлений и высоких температур.

Слайд 130: Минерагения островных дуг

1. Энсиалические дуги: полиметаллические колчеданные руды типа Куроко с А u и Ag, Au-Ag с теллуридами, ртутные и железорудные скарновые, полиметаллические с Sn и W, серные. 2. В энсиматических дугах: Эксгаляционно-осадочные Fe -рудные скарноидные, медно-порфировые с Au, колчеданные медно-цинковые и хромитовые

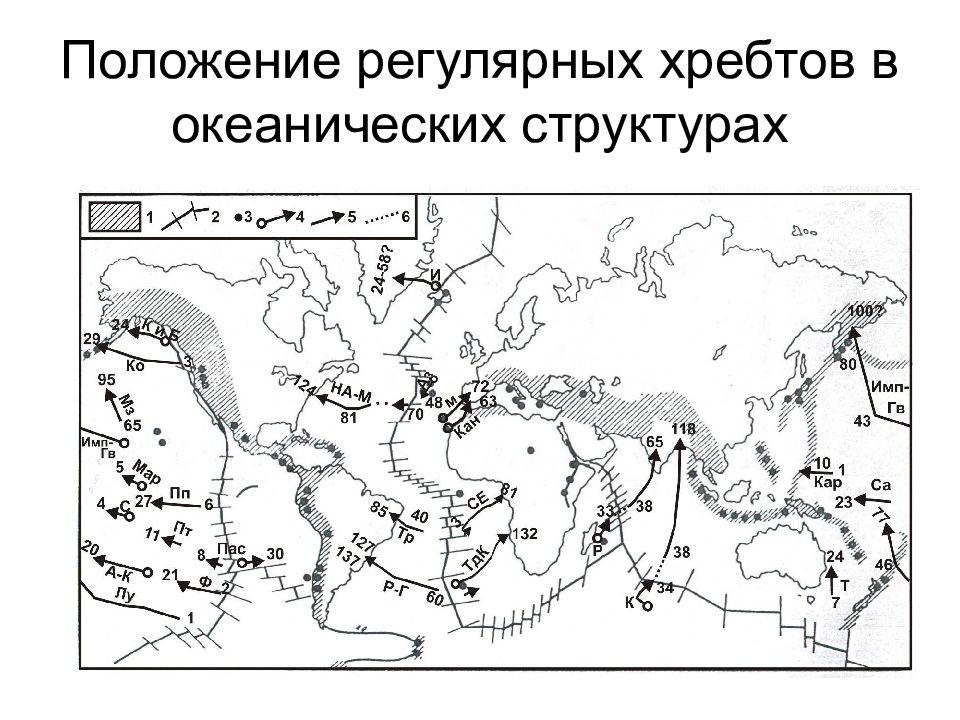

Слайд 131: АСЕЙСМИЧЕСКИЕ» (регулярные) ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ХРЕБТЫ

Вулканические хребты на океанском дне, возникшие в результате действия «горячей точки» или плюма, которые последовательно «прожигали» двигающуюся над ней литосферную плиту.

Слайд 133: Мезозойские и кайнозойские асейсмические (регулярные) вулканические хребты

Слайд 134: Магматические формации «регулярных» хребтов

Толеитовые базальты – гавайиты Субщелочные базальты Щелочные базальты и нефелинсодержащие породы.

Слайд 135: Минерагения «асейсмических» вулканических хребтов

Фосфориты – фосфоритизированные коралловые и фораминиферовые известняки. Бокситы: 1) железистые бокситы кор выветривания по щелочным базальтам; 2) бокситы в ленточных аллювиально-озёрных глинах, переслаивающиеся с каолинит-галлуазитовыми глинами. Железные руды гидротермальные полосчатые на южном склоне подводного вулкана Лоихи.

Слайд 136: Зоны сочленения континентальных и океанических структур

1. Пассивные континентальные окраины (Атлантического типа) 2. Активные континентальные окраины островодужного и южноамериканского типов 3. Трансформные окраины

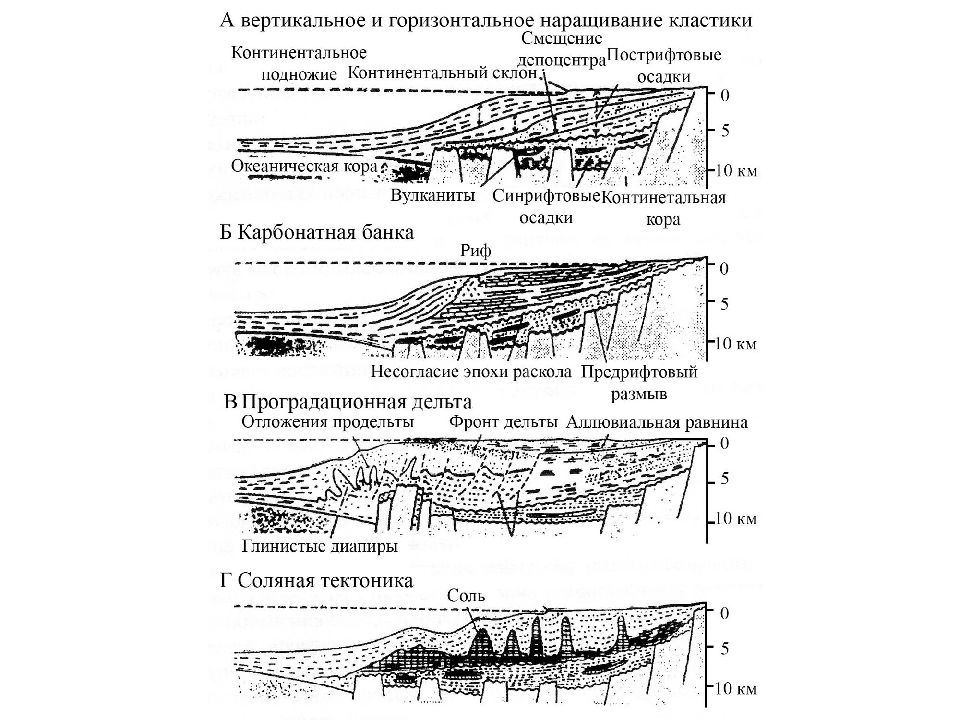

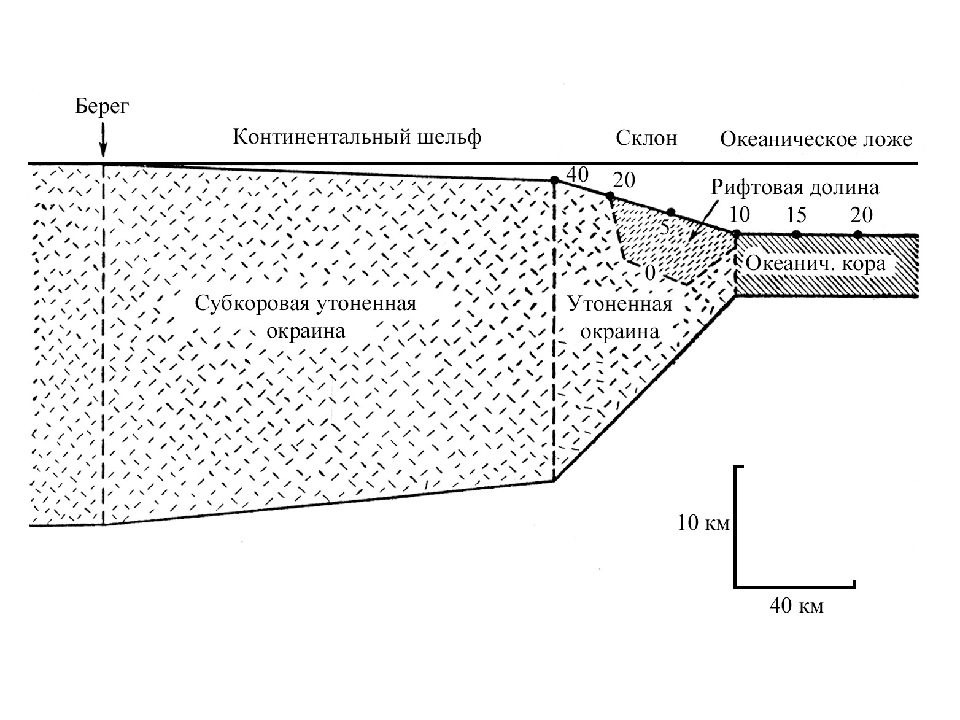

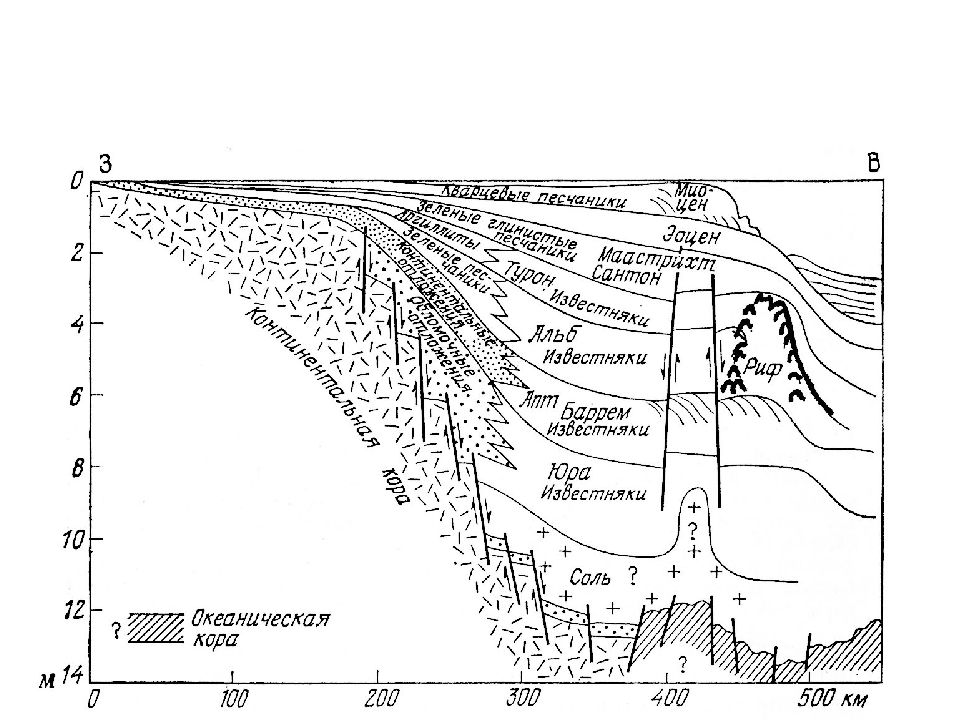

Слайд 137: Пассивная окраина

Окраина континента с широкими прибрежными равнинами, отсутствием магматизма и сейсмических явлений. Выделяются зоны: литорали, шельфа, континентального склона и подножия континентального склона. У подножия накапливаются мощные (до 5 км) толщи турбидитов (отложения мутьевых потоков). Осадки шельфа, континентального склона и турбидиты рассматриваются в качестве «миогеосинклинальных» отложений.

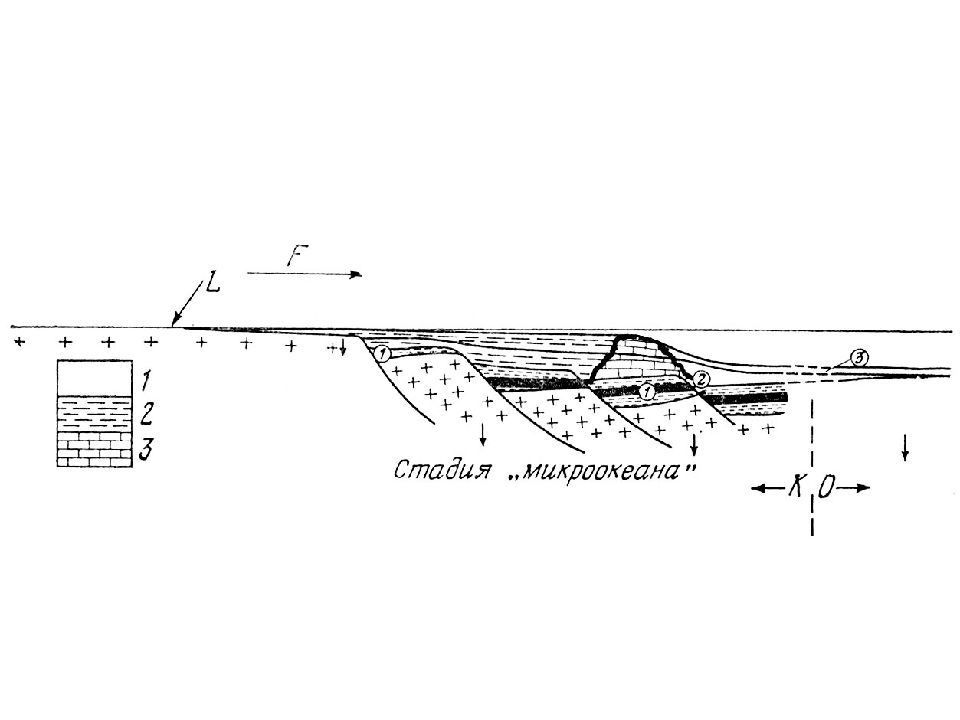

Слайд 139: Строение пассивной окраины (а) Последовательность раскрытия океанического бассейна (б)

Слайд 144: Осадочные формации

- органогенные на литорали (мангровые заросли); - обломочные шельфовые и турбидиты у подножия континентального склона; - карбонатные рифовые (вдольбереговые и барьерные рифы), калькарениты; - эвапориты.

Слайд 145: Минерагения пассивных окраин

- торф (уголь) в литоральной зоне (паралические угольные бассейны – Кузнецкий, Донецкий и др.)) - Ув-сырьё в терригенных толщах шельфа и турбидитах; - фосфориты на шельфе (зоны апвеллинга); - Pb-Zn, доломиты, магнезиты, сидериты в карбонатных отложениях (Сатка, Бакал и др.); - Прибрежные россыпи алмазов, платины, золота, монацита, титановых минералов и др.

Слайд 146: Активная окраина

Окраина континентов с зоной субдукции, сейсмофокальной зоной, активным магматизмом, складчато-надвиговыми деформациями и метаморфизмом. Выделяются Восточно-Тихоокеанский (приконтинентальный) и Западно-Тихоокеанский (островодужный) типы.

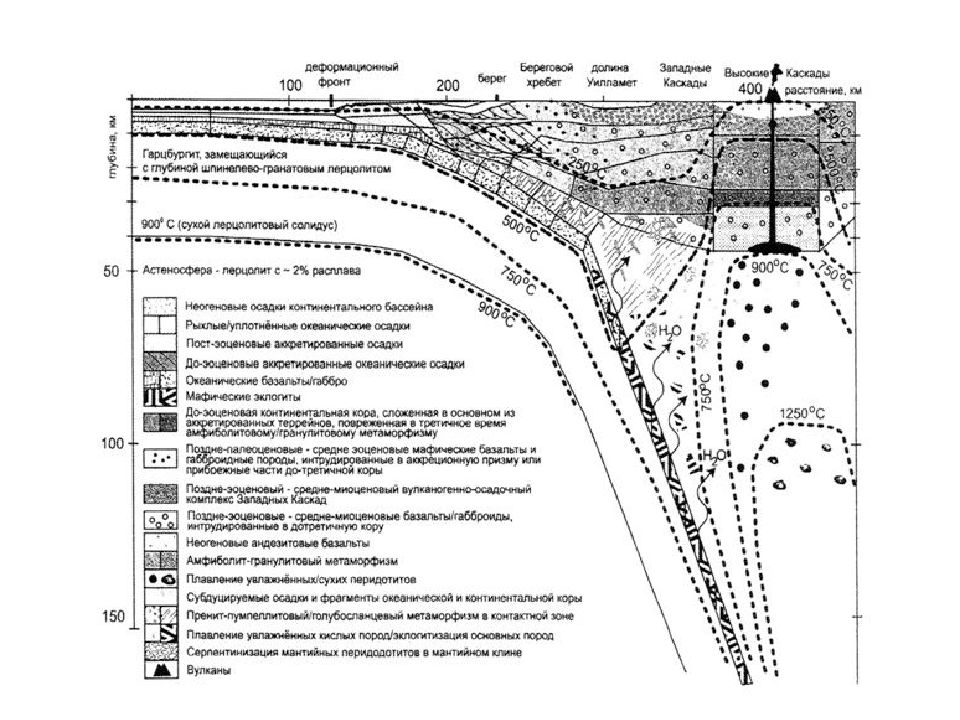

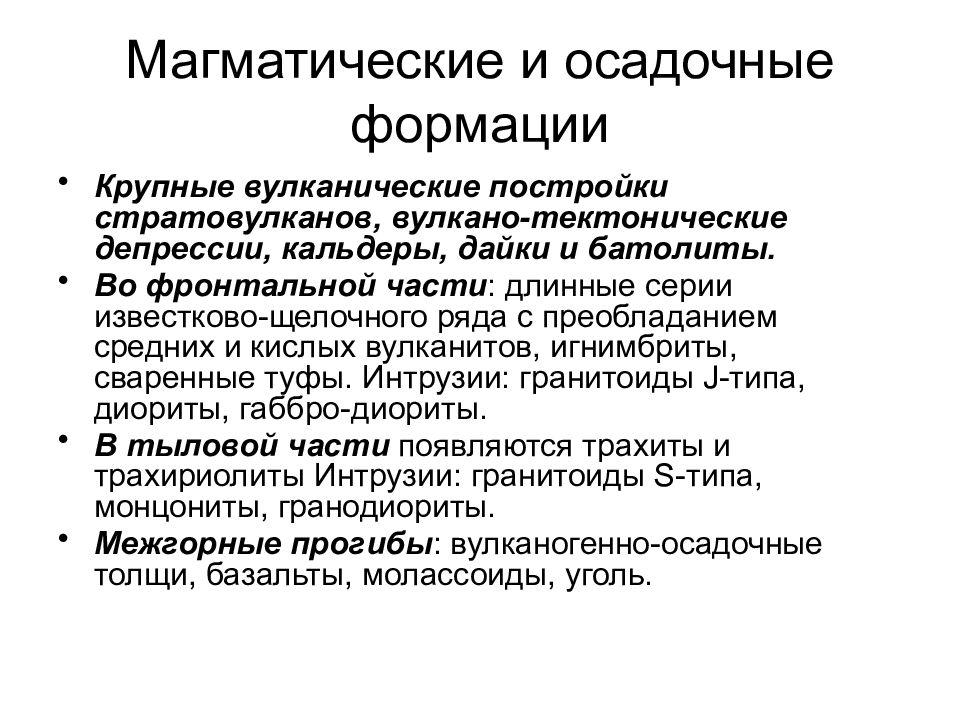

Слайд 150: Магматические и осадочные формации

Крупные вулканические постройки стратовулканов, вулкано-тектонические депрессии, кальдеры, дайки и батолиты. Во фронтальной части : длинные серии известково-щелочного ряда с преобладанием средних и кислых вулканитов, игнимбриты, сваренные туфы. Интрузии: гранитоиды J -типа, диориты, габбро-диориты. В тыловой части появляются трахиты и трахириолиты Интрузии: гранитоиды S -типа, монцониты, гранодиориты. Межгорные прогибы : вулканогенно-осадочные толщи, базальты, молассоиды, уголь.

Слайд 151: Минерагения активных окраин

Фронтальная магматическая дуга: Mgt -эксгаляционные; Hg - телетермальные Mn - стратиформные $ Cu-Au-Ag –жильные регенерированные; Cu - трубки брекчий турмалинизированные; Cu и Cu-Mo -порфировые; Cu-Pb-Zn-Ag жильные и контактово-метасоматические.

Слайд 152: Минерагения активных окраин

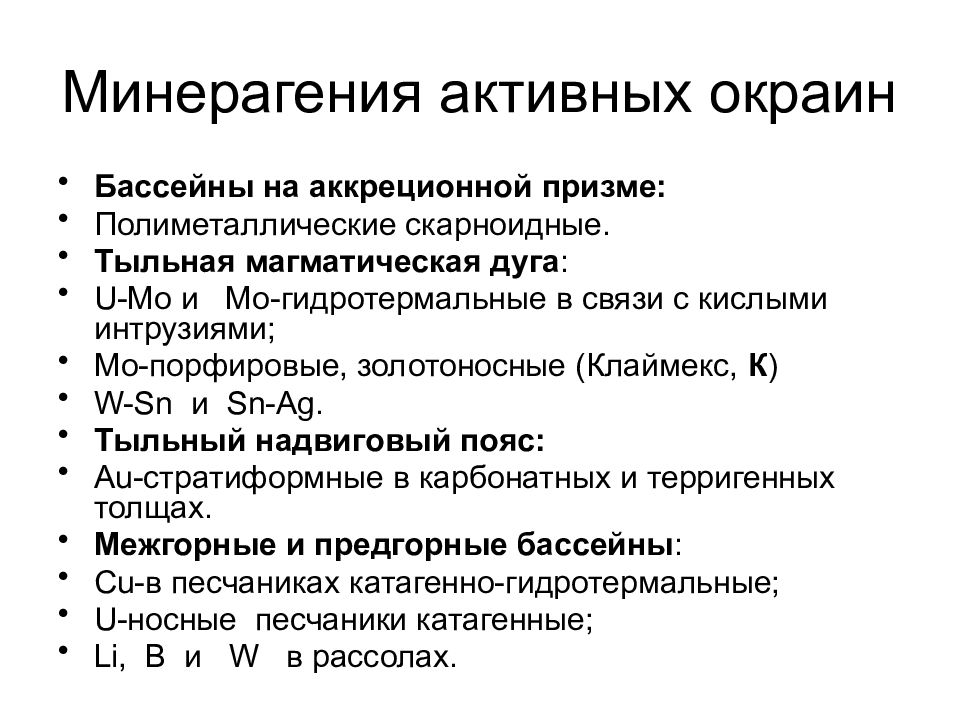

Бассейны на аккреционной призме: Полиметаллические скарноидные. Тыльная магматическая дуга : U-Mo и Mo -гидротермальные в связи с кислыми интрузиями; Мо-порфировые, золотоносные (Клаймекс, К ) W-Sn и Sn-Ag. Тыльный надвиговый пояс: Au -стратиформные в карбонатных и терригенных толщах. Межгорные и предгорные бассейны : Cu -в песчаниках катагенно-гидротермальные; U -носные песчаники катагенные; Li, B и W в рассолах.

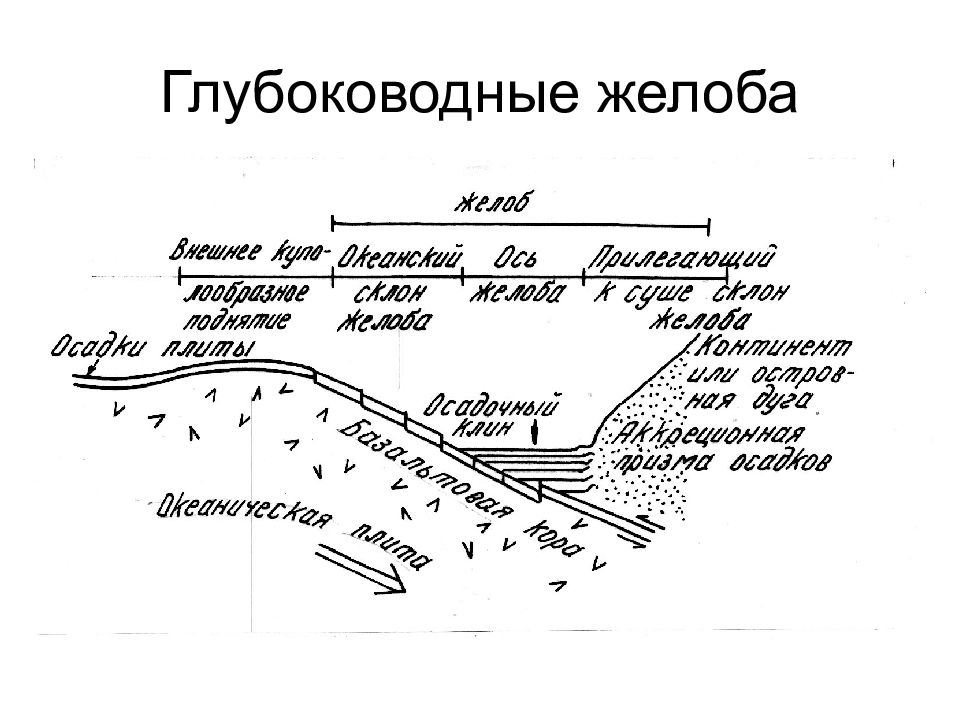

Слайд 154: Глубоководные желоба (ГЖ)

ГЖ – длинная (несколько тыс. км), узкая, глубоководная (до 11 км) асимметричная впадина на дне океана, расположенная вдоль островной дуги или активной континентальной окраины. Зона схождения (погружения) литосферных плит (зона субдукции).

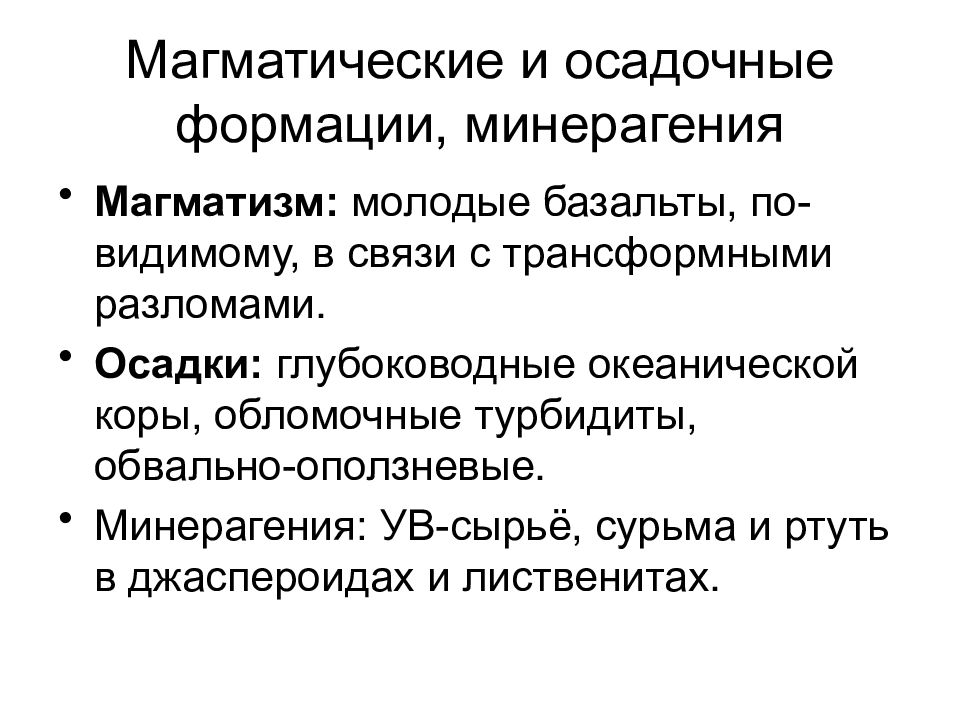

Слайд 158: Магматические и осадочные формации, минерагения

Магматизм: молодые базальты, по-видимому, в связи с трансформными разломами. Осадки: глубоководные океанической коры, обломочные турбидиты, обвально-оползневые. Минерагения: УВ-сырьё, сурьма и ртуть в джаспероидах и лиственитах.

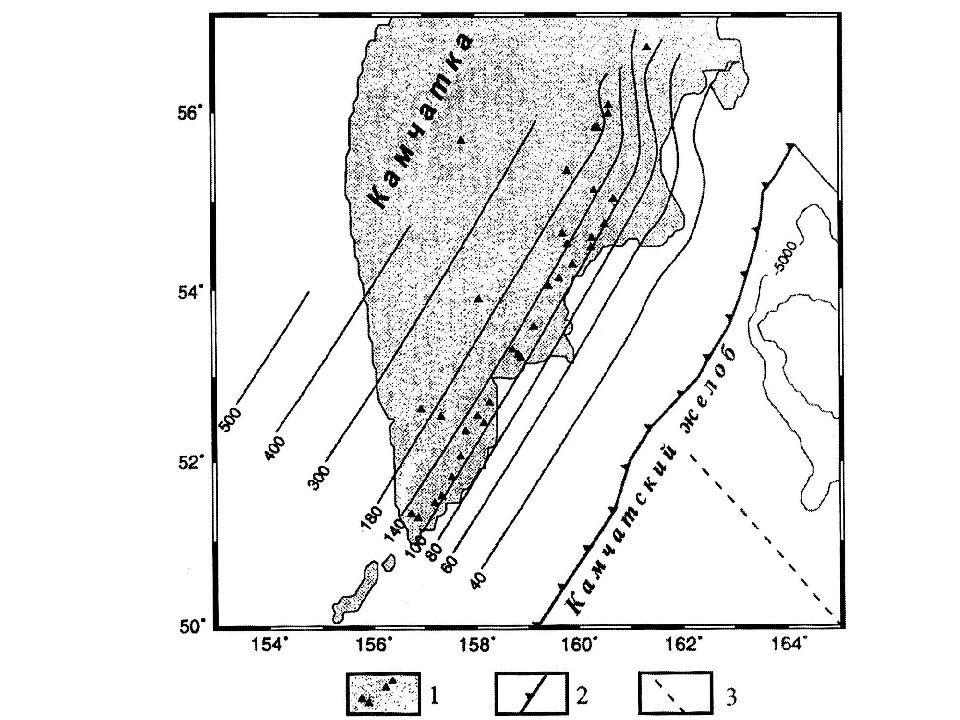

Слайд 159: Зона Беньофа (Вадати) - Заварицкого

Зона концентрации гипоцентров землетрясений, наклонённая в сторону от океанических желобов под островные дуги или активные континентальные окраины на глубины до 760 км. Сейсмофокальная зона или зона субдукции, по которой океаническая плита погружается под континентальную.

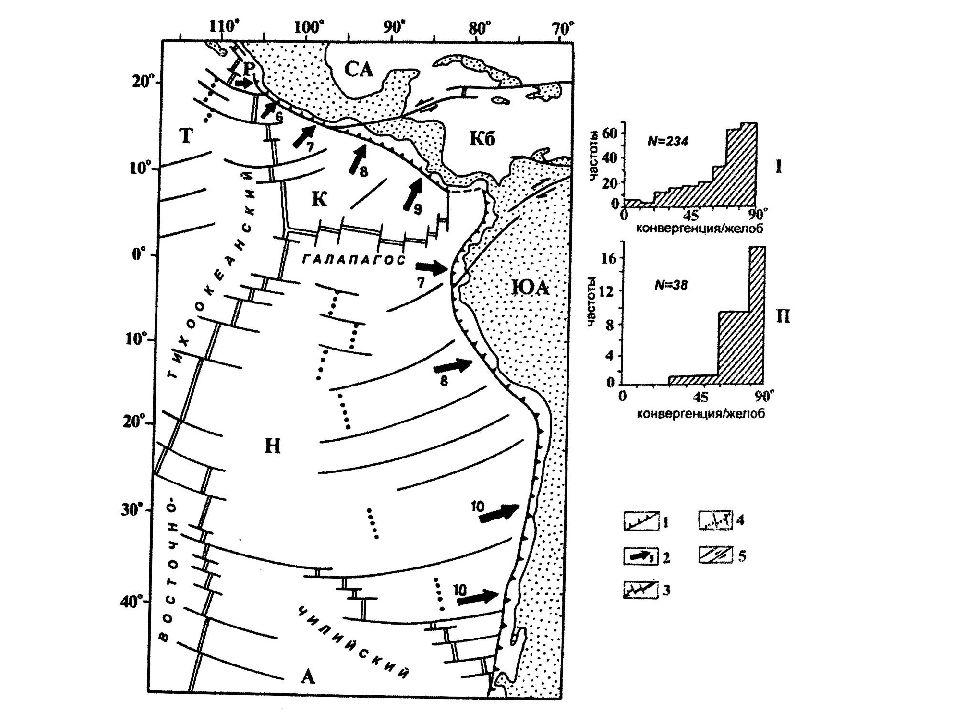

Слайд 160: Тектоническая схема Центрально-Американского сектора Тихого океана

- скважины, вскрывшие в глубоководных желобах базальты

Слайд 162

Окраинные или задуговые бассейны : Охотское море, Японское море и др.. Междуговые бассейны : Филипинское море, море Сулавеси и др.

Слайд 164: Магматические и осадочные формации

Структуры дна : гетерогенные (континентальная плита, континентальные рифты, глубоководные впадины с океанской корой, островные дуги). Осадки: обломочные, турбидиты, эвапориты.

Слайд 165: Минерагения окраинных и задуговых бассейнов

Задуговые бассейны : нефть и газ, газогидраты; Золото: Сухой Лог К, Мурунтау У ( в турбидитах и углеродистых сланцах) россыпные Au, Pt, Sn, W. Междуговые спрединговые бассейны: Cu-Zn колчеданные в базальтах; Pb-Zn - баритовые; Хромиты с офиолитами

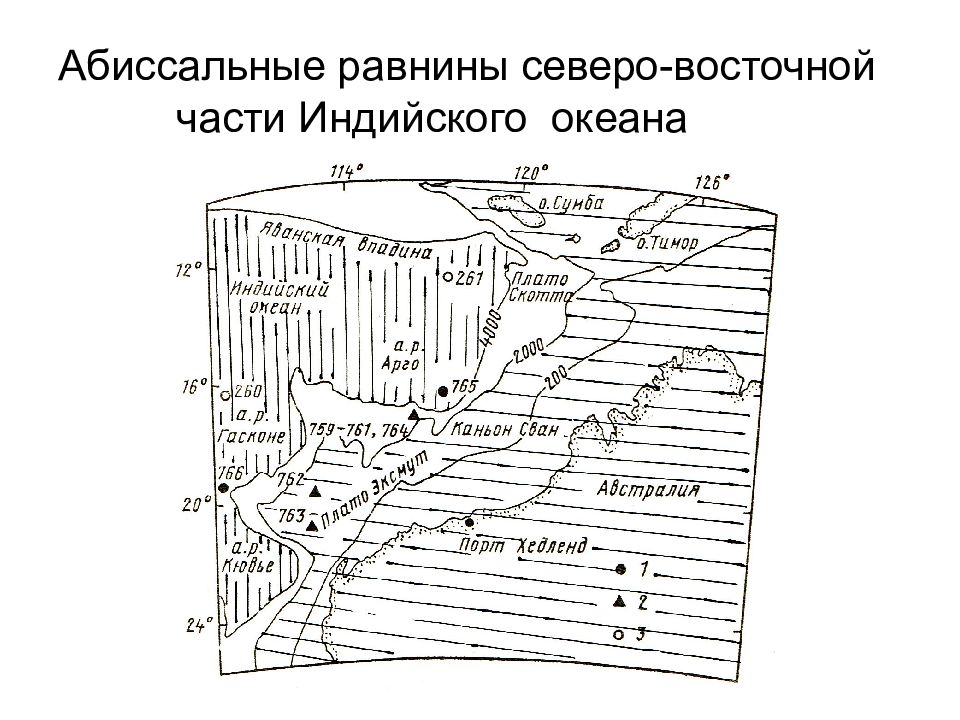

Слайд 167: Абиссальные равнины

Глубины от 4 до 6 км. Наличие подводных вулканических гор со срезанной абразией вершиной – гийоты (гайоты). В Атлантическом океане к западу от СОХ: Северо-Американская, Гвианская, Бразильская, Аргентинская котловины; К востоку от СОХ: Иберийская, Канарская, Гвинейская, Ангольская и Капская. В Тихом океане к западу от СОХ: Северо-Западная, Центральная, Южная, Северо-Восточная; К востоку от СОХ: Гватемальская, Кокосовая, Перуанская, Наска, Чилийская.

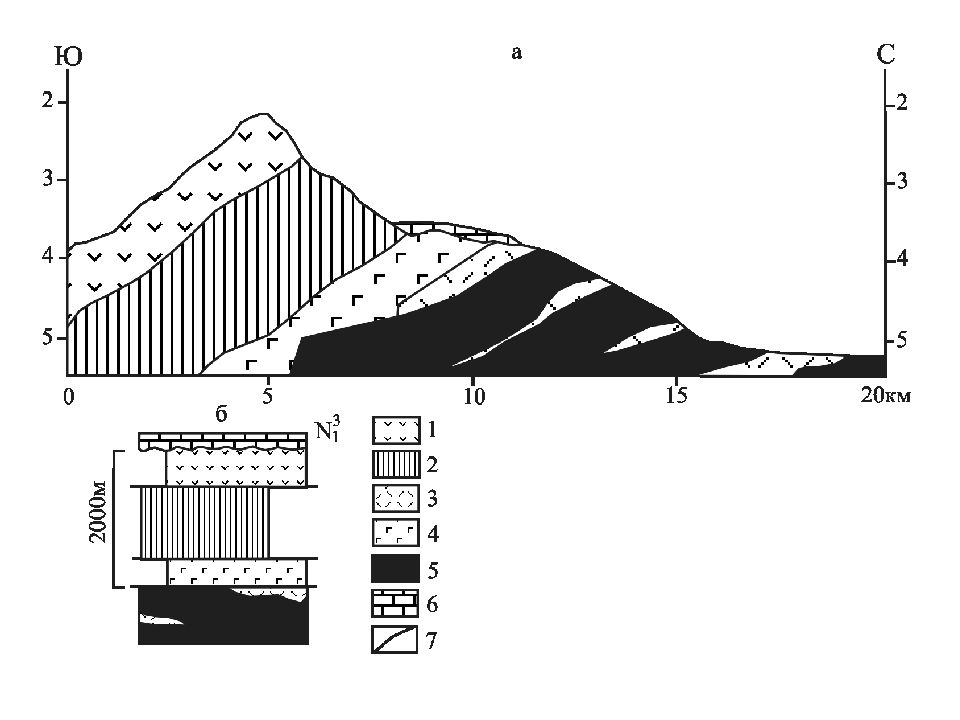

Слайд 169: Структуры сжатия в Бразильской котловине

Структуры сжатия в восточной периферийной части Бразильской Котловины, по К.И.Пилипенко (1993). 1-поверхность акустического фундамента; 2-постседиментационные взбросо-надвиги и сбросы (стрелками показано направление смещения по разломам);3-направление сжатия; 4- направление омоложения фундамента.

Слайд 170: Магматические и осадочные формации, минерагения

Магматизм : базальты n-, e -, t - и р - типов. Осадки: глубоководные глинисто-кремнистые, дистальные и проксимальные турбидиты. Минерагения: Fe-Mn- конкреции, Fe-Mn- корки на базальтах c Co, Ni, Pt.

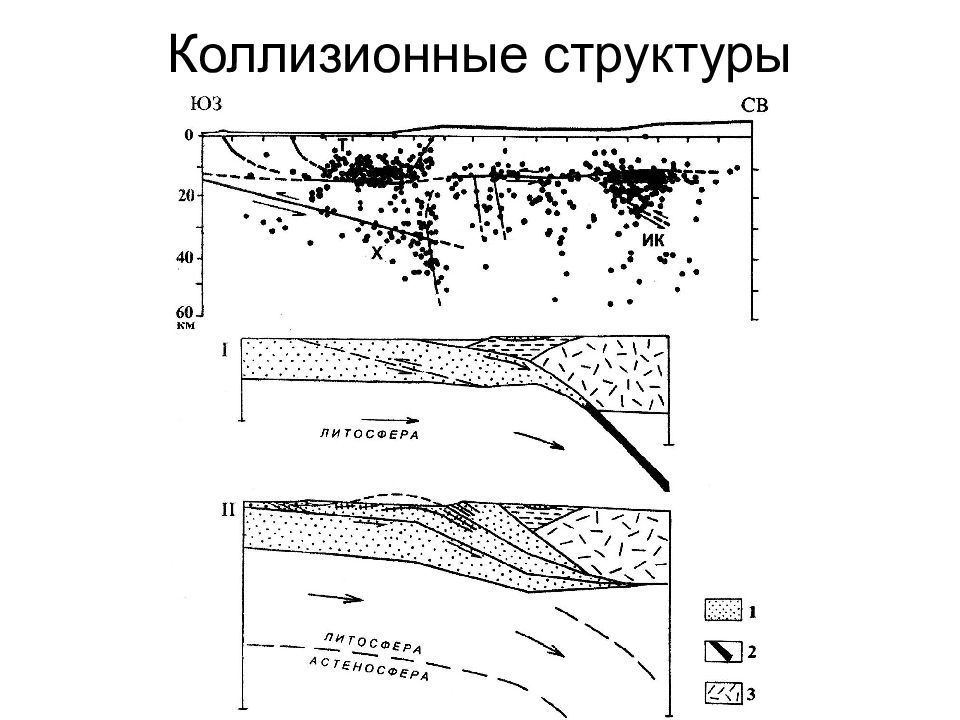

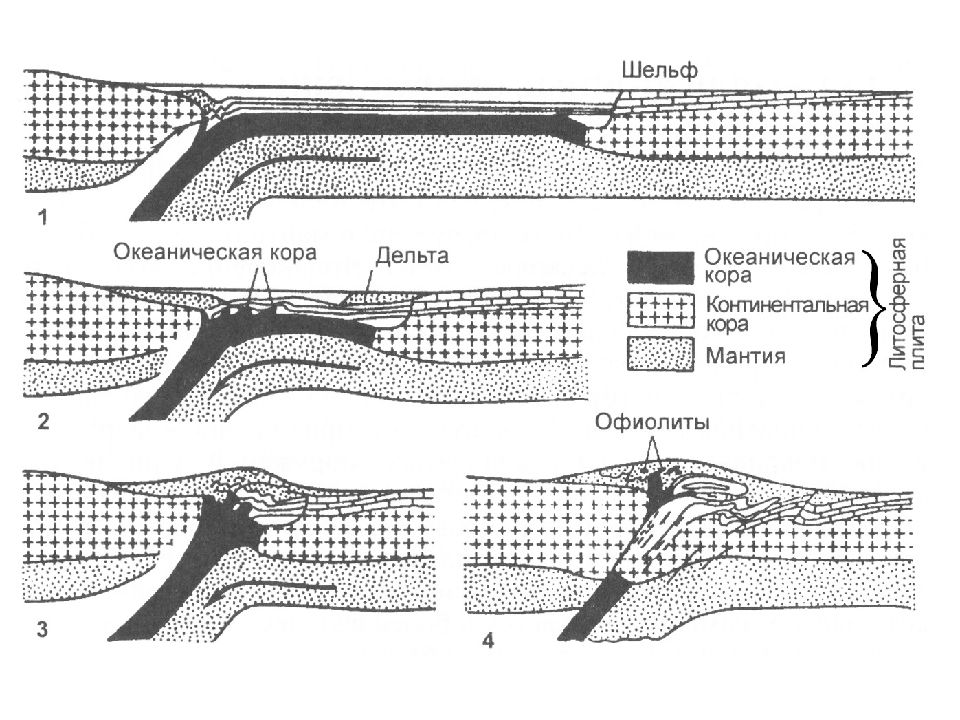

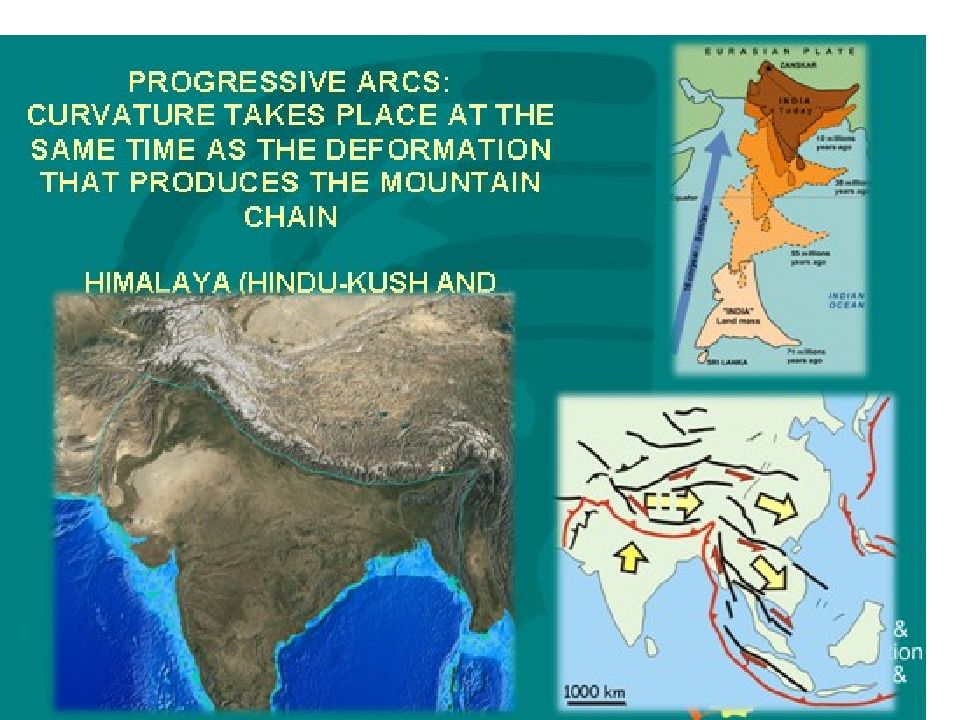

Слайд 171: Коллизия

Коллизия – столкновение двух континентов или континентов с островными дугами, сопровождающееся деформациями литосферы, её утолщением, расслоением и «скучиванием», образованием палингенных гранитных магм, накоплением моласс и формированием горных шарьяжно-складчатых сооружений.

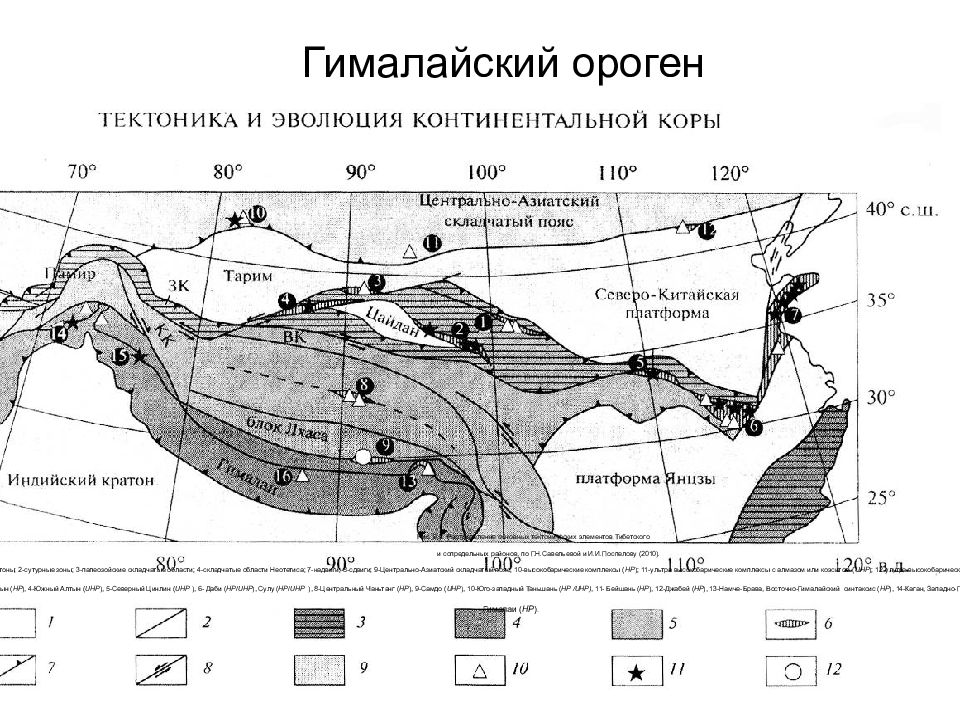

Слайд 176: Гималайский ороген

Рис. 9.2. Распределение основных тектонических элементов Тибетского и сопредельных районов, по Г.Н.Савельевой и И.И.Поспелову (2010). 1-кратоны; 2-сутурные зоны; 3-палеозойские складчатые области; 4-складчатые области Неотетиса; 7-надвиги; 8-сдвиги; 9-Центрально-Азиатский складчатый пояс; 10-высокобарические комплексы ( HP ); 11-ультра высокобарические комплексы с алмазом или коэситом ( UHP ); 12-ультра высокобарические комплексы без алмаза или коэсита. Цифры в кружках: 1-Северный Цилань ( HP ), 2- Северный Цайдам ( UHP ), 3-Северный Алтын ( HP ), 4-Южный Алтын ( UHP ), 5-Северный Цинлин ( UHP ), 6- Даби ( HP / UHP ), Сулу ( HP / UHP ), 8-Центральный Чаньтанг ( HP ), 9-Самдо ( UHP ), 10-Юго-западный Таньшань ( HP / UHP ), 11- Бейшань ( HP ), 12-Джабей ( HP ), 13-Намче-Брава, Восточно-Гималайский синтаксис ( HP ), 14-Каган, Западно-Гималайский синтаксис ( UHP ), 15-Тзу-Морари, Западно-Гималайский синтаксис ( UHP ), 16-Арун, Центральные Гималаи ( HP ).

Слайд 177: Магматические и осадочные формации

Магматизм: - широкий спектр субщелочных гибридных пород (Минеральные воды); - молодые базальтоидные породы. Метаморфические и осадочные формации: коллаж формаций сталкивающихся плит, наземно-континентальные и мелководно-морские обломочные толщи в межгорных и предгорных прогибах.

Слайд 178: Минерагения коллизионных структур

Кавказский тип : -Cu-Mo -порфировые: -Mn -вулканогенно-осадочные; Hg b Sb-Hg- стратиформные (Альмаден, Испания ( Г ); - скарново-магнетитовые; - нефть и газ. Гималайский тип: -кварц-полиметаллические с гранитоидами ; . -хромиты, магнезит и тальк – с офиолитами; - U -гидрогенный с песчаниками; -алмазы с высокобарическими комплексами

Слайд 179: Террейны

Террейн – ограниченное разломами геологическое тело регионального масштаба, характеризующееся собственными стратиграфическими, магматическими, метаморфическими и структурными особенностями, определяющими тектоническую, палеогеодинамическую и палеогеографическую историю, отличающую его от соседних геологических тел. Основоположники учения Д.Джонс и Дж. Монгер (США и Канада).

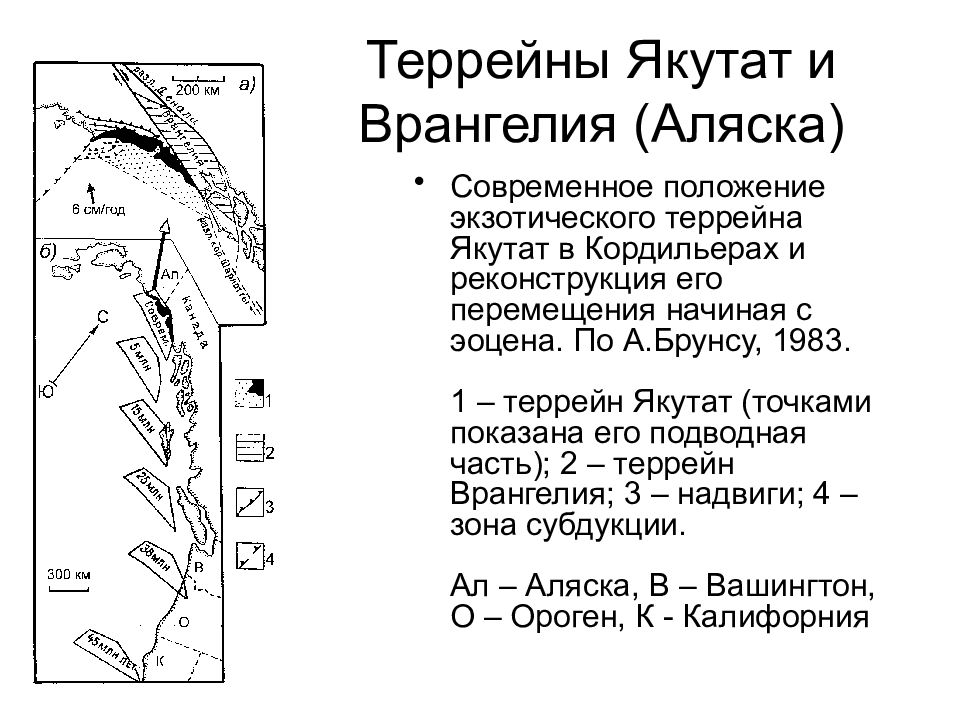

Слайд 180: Террейны Якутат и Врангелия (Аляска)

Современное положение экзотического террейна Якутат в Кордильерах и реконструкция его перемещения начиная с эоцена. По А.Брунсу, 1983. 1 – террейн Якутат (точками показана его подводная часть); 2 – террейн Врангелия; 3 – надвиги; 4 – зона субдукции. Ал – Аляска, В – Вашингтон, О – Ороген, К - Калифорния

Слайд 181: Коллаж террейнов

По концепции коллажа террейнов новая континентальная кора орогенных поясов образуется посредством наращивания кратона отдельными аллохтонными террейнами. Большинство Т образуют ансамбли покровов, состоящих из относительно тонких бескорневых тектонических пластин со сложной внутренней деформационной структурой. Т являются фрагментами крупных палеотектонических структур: кратонов, пассивных и активных окраин, островных дуг, окраинных морей, СОХ, океанских плато и др. Минерагения Т. определяется геодинамической обстановкой их формирования.

Слайд 182: Понятийная база

Аккреция или аккретирование – тектоническое причленение террейна к континенту. Амальгамация – тектоническое объединение двух и более террейнов, произошедшее до момента их причленения к континенту. Дисперсия – тектоническое разрушение, расчленение на фрагменты ранее аккретированных или амальгамированных террейнов. Субтеррейн – ограниченный разломами блок внутри террейна, имеющий сходную, но не идентичную геологическую историю.

Слайд 183: Понятийная база

Супертеррейн – ансамбль террейнов, обнаруживающих сходство стратиграфических и вещественных параметров или имеющий общую геологическую историю после амальгамации или аккреции. Шовная зона или сутура - тектоническое выражение зоны коллизии, обычно содержащее офиолиты, метаморфические породы высоких давлений и меланж. Перекрывающие образования – осадочные или вулканогенно-осадочные толщи, накопившиеся после амальгамации или аккреции террейнов и стратиграфически перекрывающие два или более смежных террейна или террейны и окраину кратона. Сшивающие образования - пояса плутонических пород, рои даек, метаморфические пояса, которые пронизыват смежные террейны и окраину кратона.

Слайд 184: Классификация террейнов по составу слагающих их СВК и геодинамическх комплексов

Террейн аккреционного клина – фрагмены деформированного комплекса и поррод океанической коры. Террейн континентального рифта – фрагмент континента или отложений пассивной окраины, содержащий рифтогенный магматический комплекс. Террейн окраинно-континентальных дуг –фрагменты комплекса магматических пород и ассоциирующих осадков окраинно-континентальных поясов и зрелых островных дуг. Террейн энсиматических дуг - фрагменты комплекса магматических пород и ассоциирующих осадков энсиматических островных дуг

Слайд 185: Классификация террейнов по составу слагающих их СВК и геодинамическх комплексов

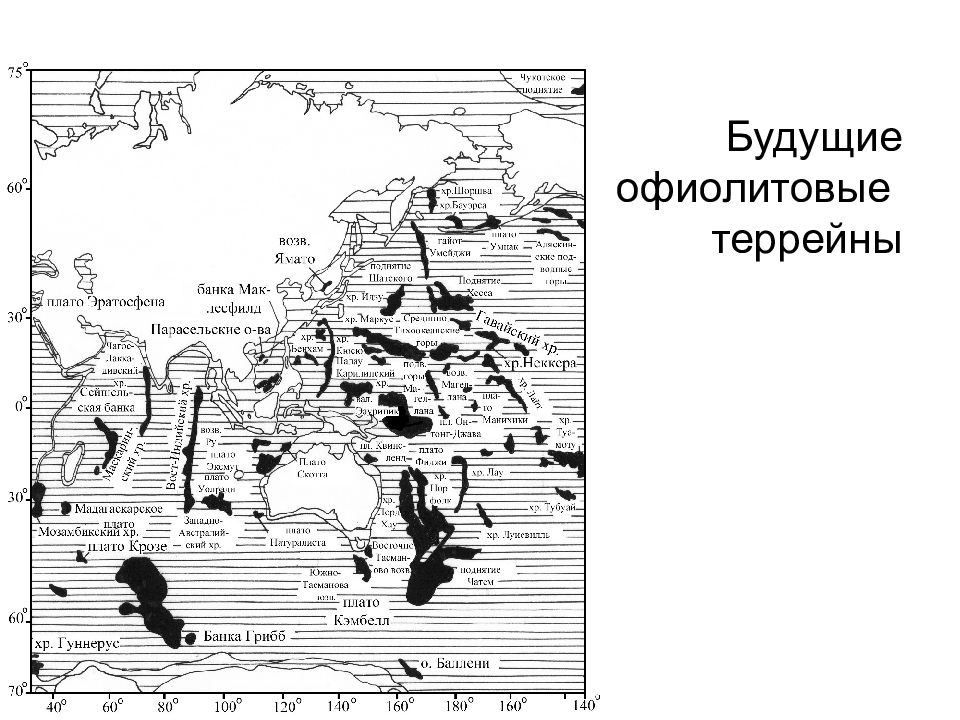

Террейн офиолитовый – фрагменты пород офиолитовой ассоциации. Террейн пассивной континентальной окраины – комплекс осадочных отложений, перекрывающий пассивную окраину континента. Террейн субдукционной зоны – тектонически совмещённые деформированные фрагменты океанической коры, верхней мантии, метаморфических комплексов высоких давлений и низких температур, аккреционных призм и турбидитов. Террейн турбидитовых комплексов – фрагменты турбидитовых толщ континеннтального склона, его подножия, задуговых и междуговых бассейнов.

Слайд 187: Террейновый анализ

1. Выделение террейна, перекрывающих и сшивающих образований (базируется на анализе структурных, стратиграфических, литологических, палеонтологических данных, особенностях магматизма и метаморфизма). 2. Определение границ террейна (надвиг, сдвиг, сброс и др.) и кинематики перемещений по ним. 3.Выяснение геодинамической обстановки формирования террейна. 4. Выяснение первоначального местоположения террейна и траектории его перемещения с использованием палеонтологических, палеобиогеографических и палеомагнитных данных. 5. Изучение и типизация постаккреционных и постамальгамационных комплексов, сшивающих и перекрывающих образований с целью реконструкции заключительных этапов тектонической истории террейна.

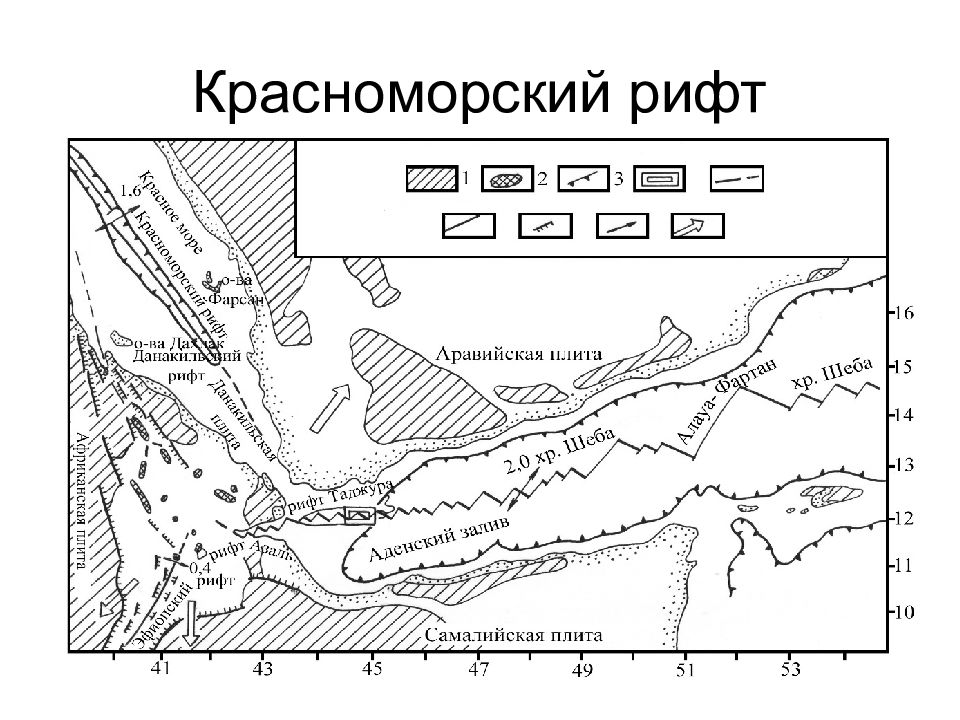

Слайд 190: Красноморский рифт

Длина – 1800 км Ширина 150-200 км на севере и 350-400 км на юге. Выполнен отложениями К Z с толщей эвапоритов (до 1500 м). Главный трог 600-1000 м на севере с корой континентального типа и до 2000 м на юге с океанической корой. Средняя скорость спрединга -1-2 см/год. Минерагения : впадины с горячими металлоносными рассолами, ниже илы, обогащенные Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Ag. В бортах стратиформные м-ия Pb, Zn, Mn.

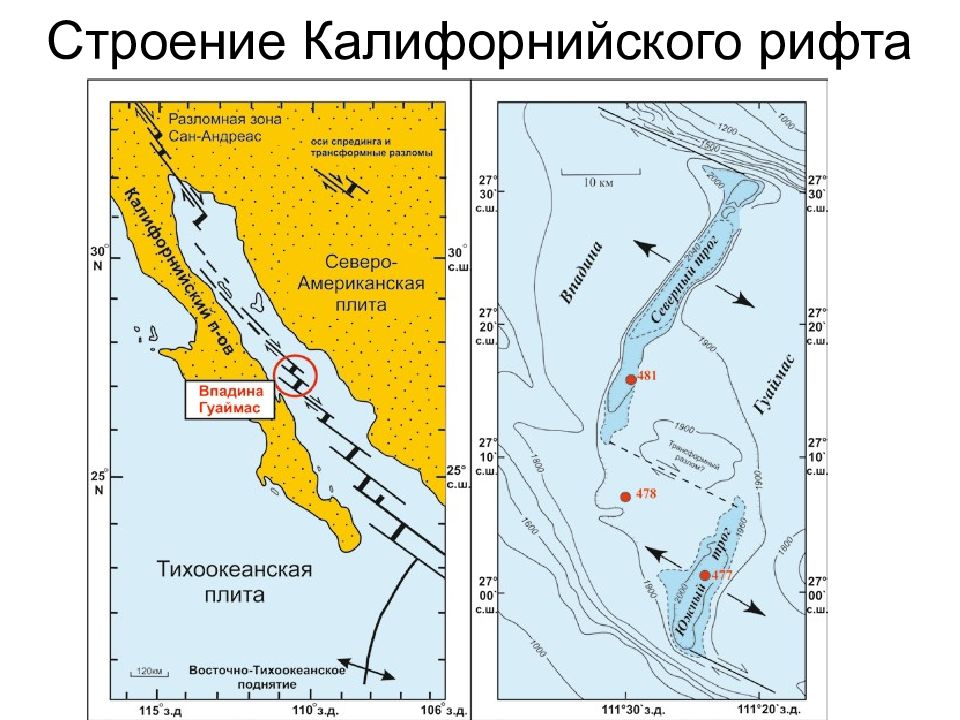

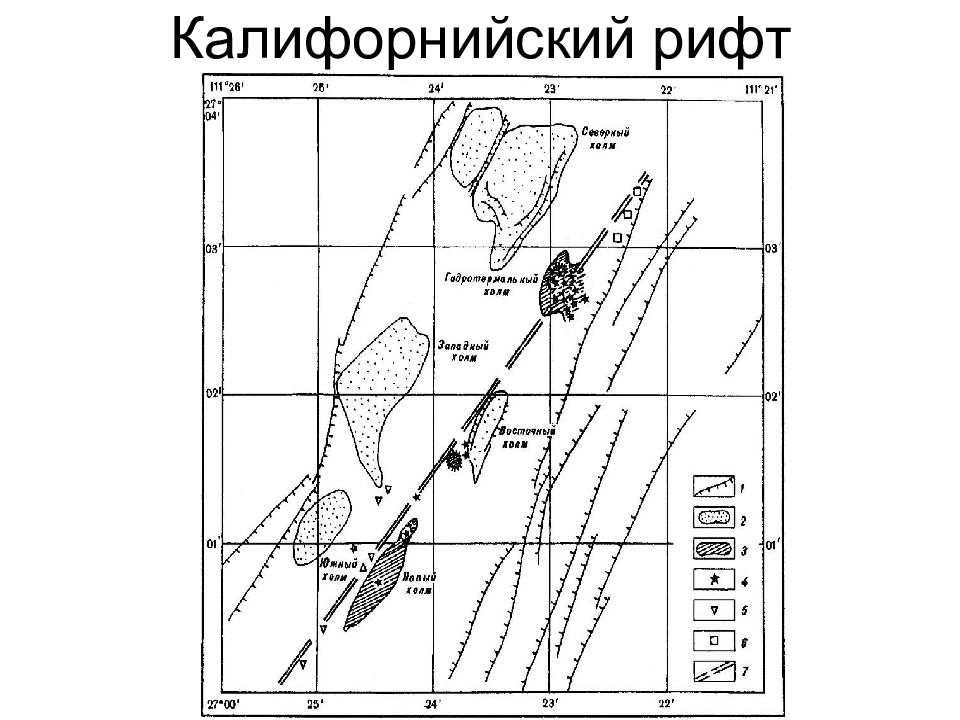

Слайд 191: Калифорнийский рифт

Протяжённость 900 км, ширина100-300 км. Эшелонированные грабены с трансформными разломами. Рифтовая долин заполнена терригенными осадками, насыщенными дайками и силлами базальтов и долеритов. Скорость спрединга 5-6 см/год. Минерагения: около 100 сульфидных построек с фауной высотой и шириной до 50 м и выходами растворов с температурой до 315 градусов во впадине Гуаймас. Сульфиды Zn, Cu, опал, барит, нефть (Калифорнийский металлогенический пояс).

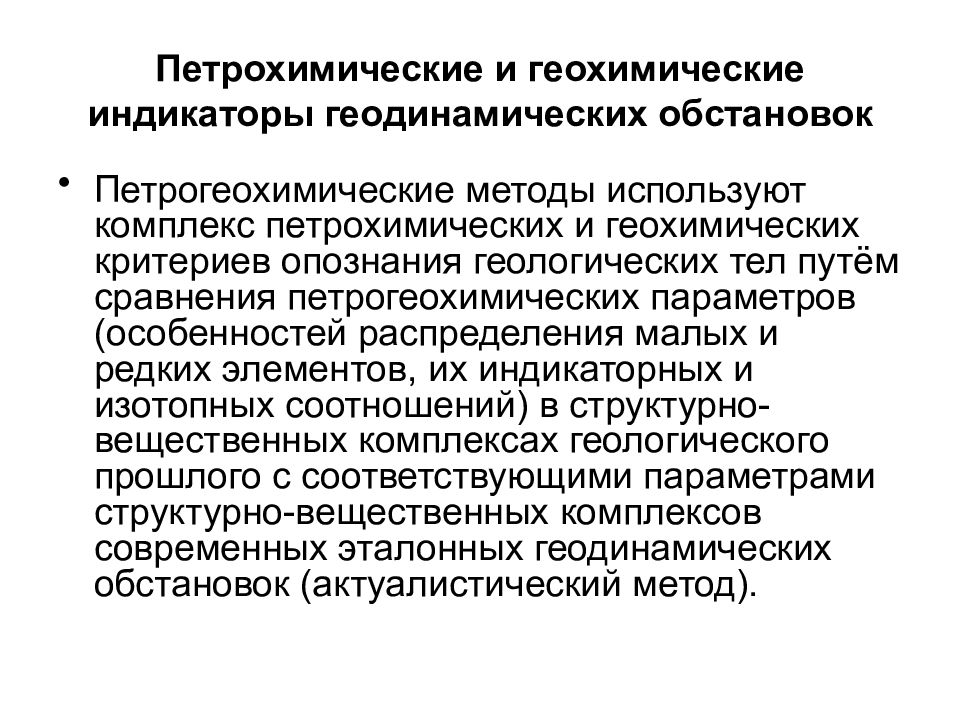

Слайд 196: Петрохимические и геохимические индикаторы геодинамических обстановок

Петрогеохимические методы используют комплекс петрохимических и геохимических критериев опознания геологических тел путём сравнения петрогеохимических параметров (особенностей распределения малых и редких элементов, их индикаторных и изотопных соотношений) в структурно-вещественных комплексах геологического прошлого с соответствующими параметрами структурно-вещественных комплексов современных эталонных геодинамических обстановок (актуалистический метод).

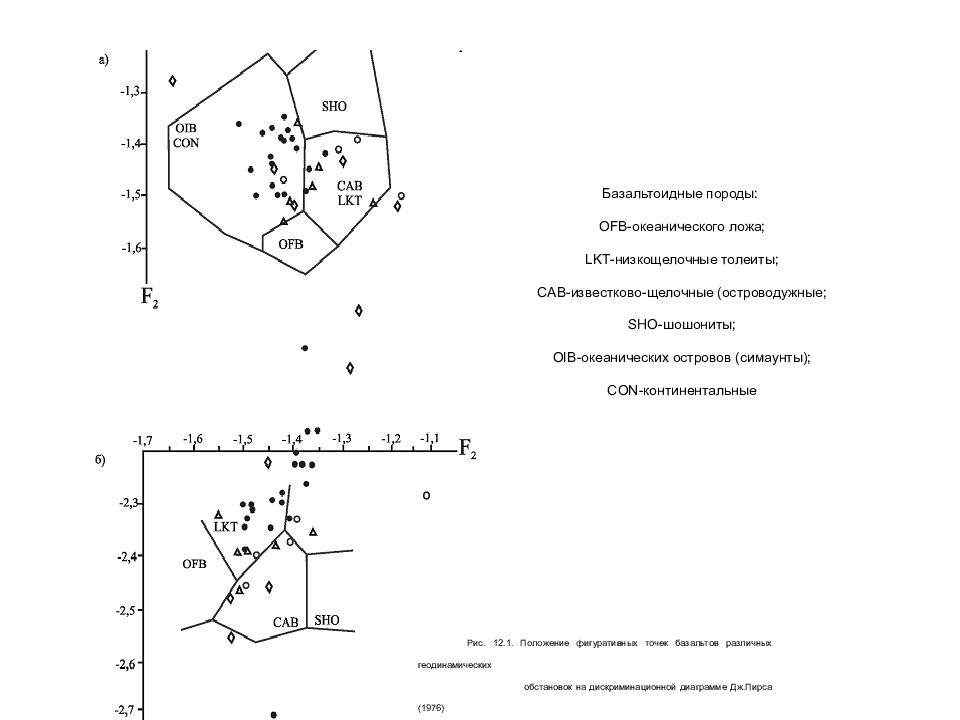

Слайд 197

Рис. 12.1. Положение фигуративных точек базальтов различных геодинамических обстановок на дискриминационной диаграмме Дж.Пирса (1976) Базальтоидные породы: OFB -океанического ложа; LKT -низкощелочные толеиты; CAB -известково-щелочные (островодужные; SHO -шошониты; OIB -океанических островов (симаунты); CON -континентальные

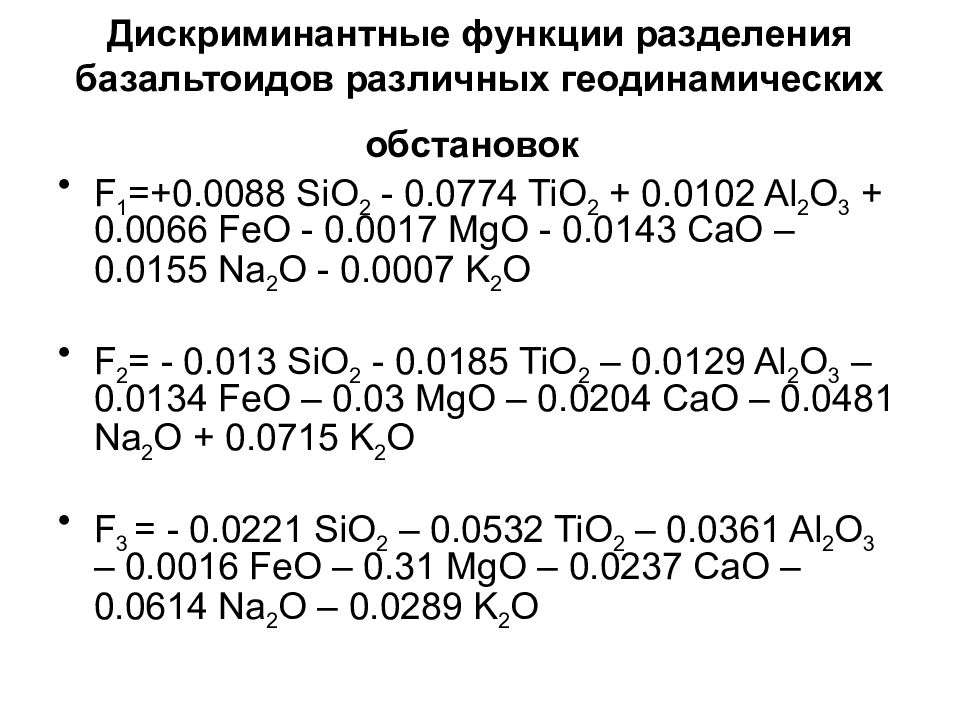

Слайд 198: Дискриминантные функции разделения базальтоидов различных геодинамических обстановок

F 1 = + 0. 0088 SiO 2 - 0. 0774 TiO 2 + 0. 0102 Al 2 O 3 + 0. 0066 FeO - 0. 0017 MgO - 0. 0143 CaO – 0. 0155 Na 2 O - 0. 0007 K 2 O F 2 = - 0. 013 SiO 2 - 0. 0185 TiO 2 – 0. 0129 Al 2 O 3 – 0. 0134 FeO – 0. 03 MgO – 0. 0204 CaO – 0. 0481 Na 2 O + 0. 0715 K 2 O F 3 = - 0. 0221 SiO 2 – 0. 0532 TiO 2 – 0. 0361 Al 2 O 3 – 0. 0016 FeO – 0. 31 MgO – 0. 0237 CaO – 0. 0614 Na 2 O – 0. 0289 K 2 O

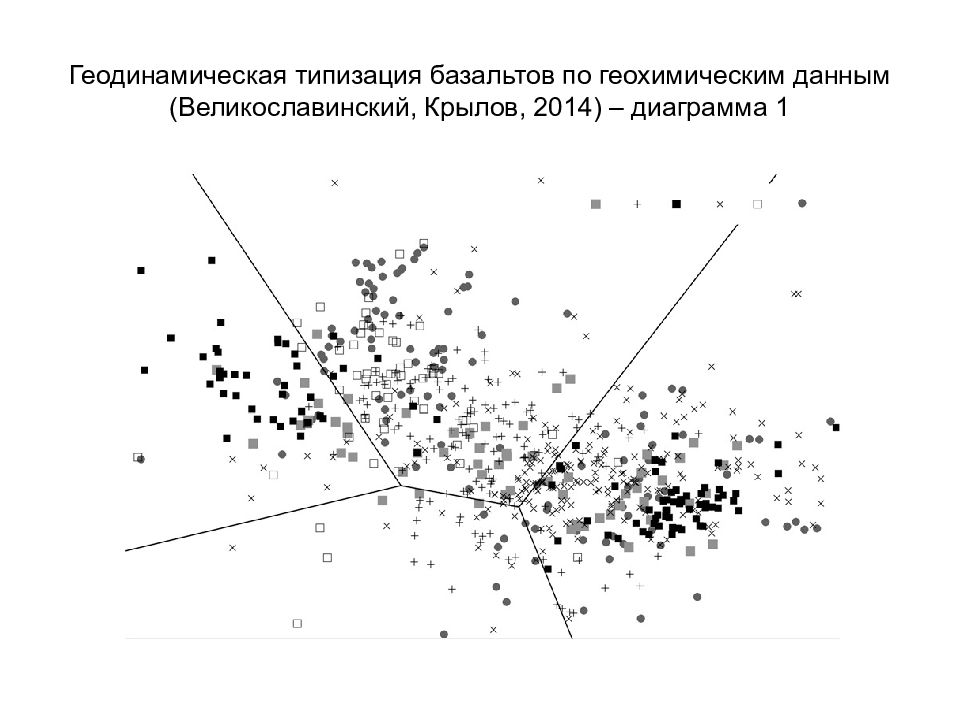

Слайд 199: Геодинамическая типизация базальтов по геохимическим данным (Великославинский, Крылов, 2014) – диаграмма 1

Слайд 200: Геодинамическая типизация базальтов по геохимическим данным (Великославинский, Крылов, 2014) – диаграмма 2

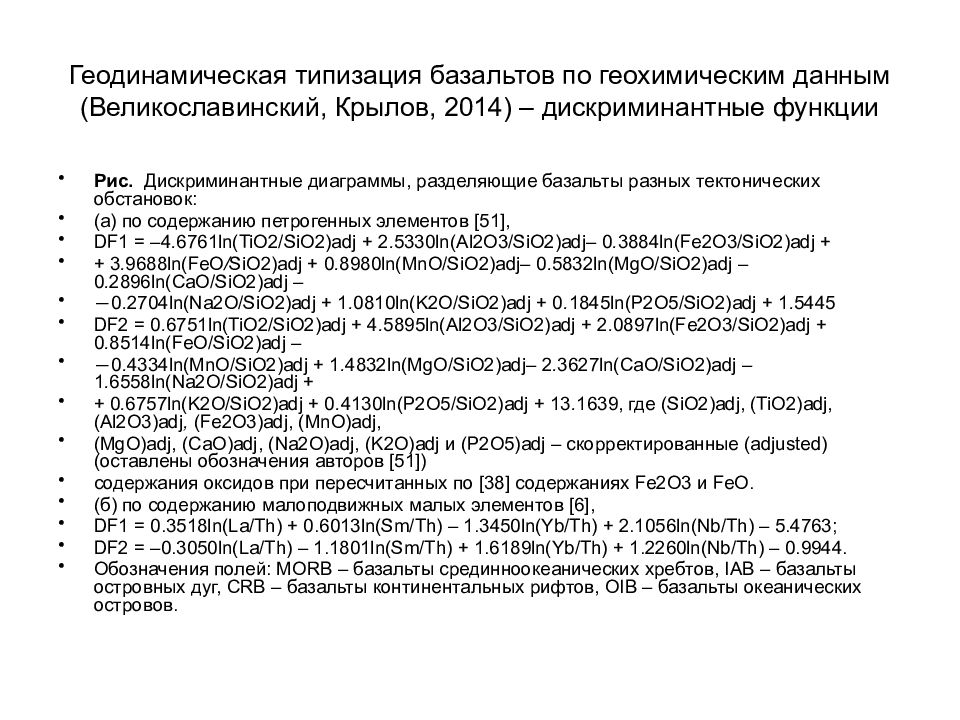

Слайд 201: Геодинамическая типизация базальтов по геохимическим данным (Великославинский, Крылов, 2014) – дискриминантные функции

Рис. Дискриминантные диаграммы, разделяющие базальты разных тектонических обстановок: (а) по содержанию петрогенных элементов [51], DF1 = – 4. 6761ln(TiO2/SiO2)adj + 2. 5330ln(Al2O3/SiO2)adj – 0. 3884ln(Fe2O3/SiO2)adj + + 3. 9688ln(FeO / SiO2)adj + 0. 8980ln(MnO/SiO2)adj – 0. 5832ln(MgO/SiO2)adj – 0. 2896ln(CaO/SiO2)adj – ⎯ 0. 2704ln(Na2O/SiO2)adj + 1. 0810ln(K2O/SiO2)adj + 0. 1845ln(P2O5/SiO2)adj + 1. 5445 DF2 = 0. 6751ln(TiO2/SiO2)adj + 4. 5895ln(Al2O3/SiO2)adj + 2. 0897ln(Fe2O3/SiO2)adj + 0. 8514ln(FeO/SiO2)adj – ⎯ 0. 4334ln(MnO/SiO2)adj + 1. 4832ln(MgO/SiO2)adj – 2. 3627ln(CaO/SiO2)adj – 1. 6558ln(Na2O/SiO2)adj + + 0. 6757ln(K2O/SiO2)adj + 0. 4130ln(P2O5/SiO2)adj + 13. 1639, где (SiO2)adj, (TiO2)adj, (Al2O3)adj, (Fe2O3)adj, (MnO)adj, (MgO)adj, (CaO)adj, (Na2O)adj, (K2O)adj и (P2O5)adj – скорректированные (adjusted) (оставлены обозначения авторов [51]) содержания оксидов при пересчитанных по [38] содержаниях Fe2O3 и FeO. (б) по содержанию малоподвижных малых элементов [6], DF1 = 0.3518ln(La/Th) + 0.6013ln(Sm/Th) – 1.3450ln(Yb/Th) + 2.1056ln(Nb/Th) – 5.4763; DF2 = –0.3050ln(La/Th) – 1.1801ln(Sm/Th) + 1.6189ln(Yb/Th) + 1.2260ln(Nb/Th) – 0.9944. Обозначения полей: MORB – базальты срединноокеанических хребтов, IAB – базальты островных дуг, CRB – базальты континентальных рифтов, OIB – базальты океанических островов.

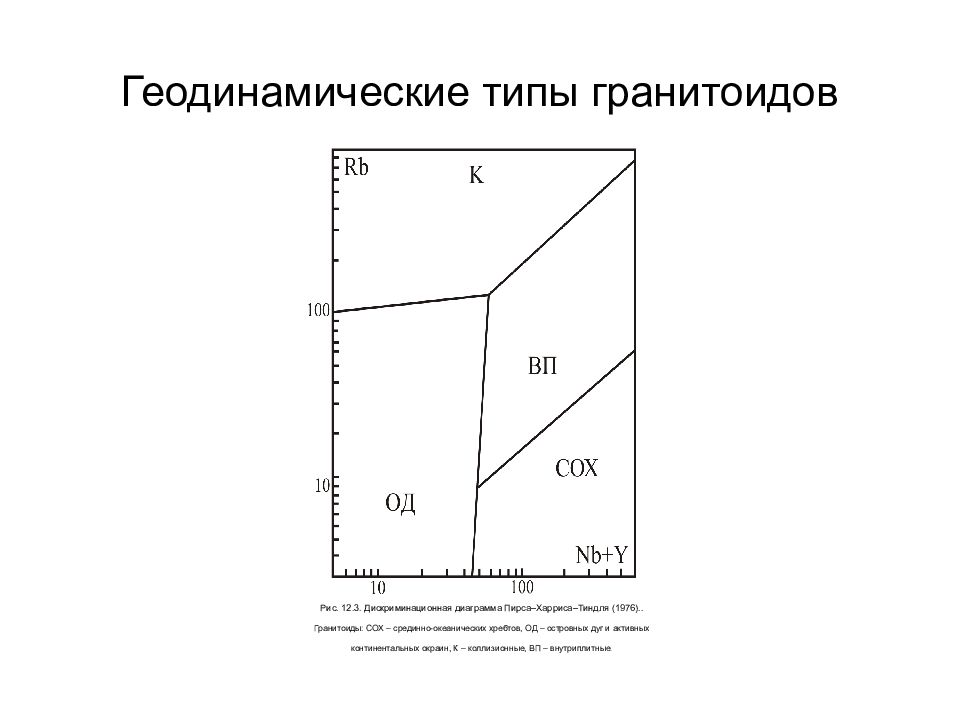

Слайд 202: Геодинамические типы гранитоидов

1. Гранитоиды М-типа. 2. Гранитоиды I -типа: кордильерский и каледонский подтипы. 3. Гранитоиды S -типа. 4. Гранитоиды А-типа.

Слайд 203: Геодинамические типы гранитоидов

Рис. 12.3. Дискриминационная диаграмма Пирса–Харриса–Тиндля (1976).. Гранитоиды: СОХ – срединно-океанических хребтов, ОД – островных дуг и активных континентальных окраин, К – коллизионные, ВП – внутриплитные.

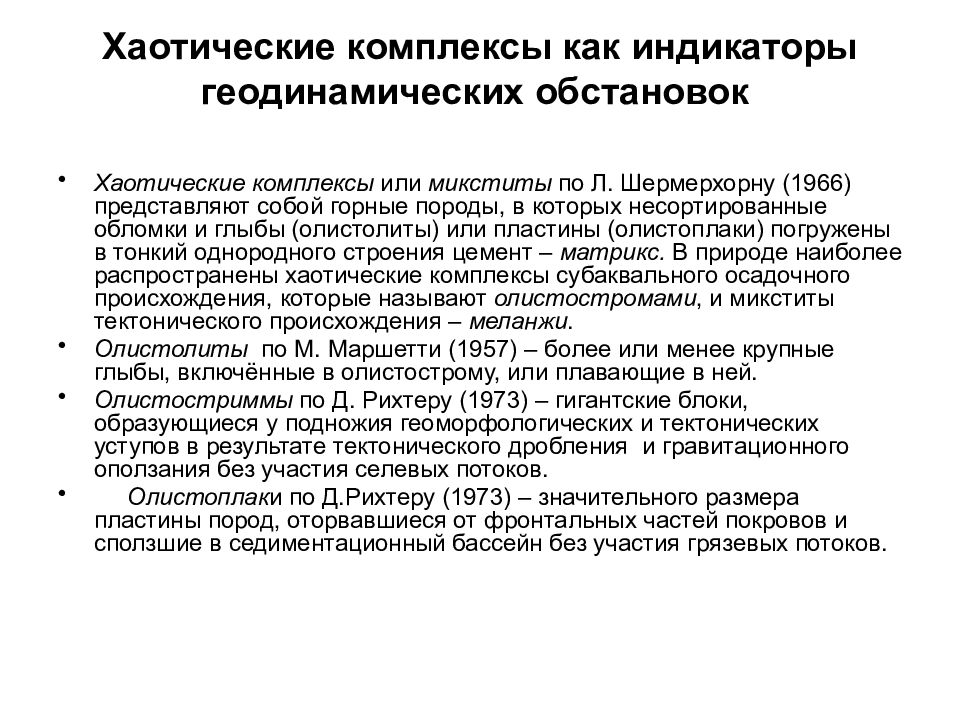

Слайд 204: Хаотические комплексы как индикаторы геодинамических обстановок

Хаотические комплексы или микститы по Л. Шермерхорну (1966) представляют собой горные породы, в которых несортированные обломки и глыбы (олистолиты) или пластины (олистоплаки) погружены в тонкий однородного строения цемент – матрикс. В природе наиболее распространены хаотические комплексы субаквального осадочного происхождения, которые называют олистостромами, и микститы тектонического происхождения – меланжи. Олистолиты по М. Маршетти (1957) – более или менее крупные глыбы, включённые в олистострому, или плавающие в ней. Олистостриммы по Д. Рихтеру (1973) – гигантские блоки, образующиеся у подножия геоморфологических и тектонических уступов в результате тектонического дробления и гравитационного оползания без участия селевых потоков. Олистоплак и по Д.Рихтеру (1973) – значительного размера пластины пород, оторвавшиеся от фронтальных частей покровов и сползшие в седиментационный бассейн без участия грязевых потоков.

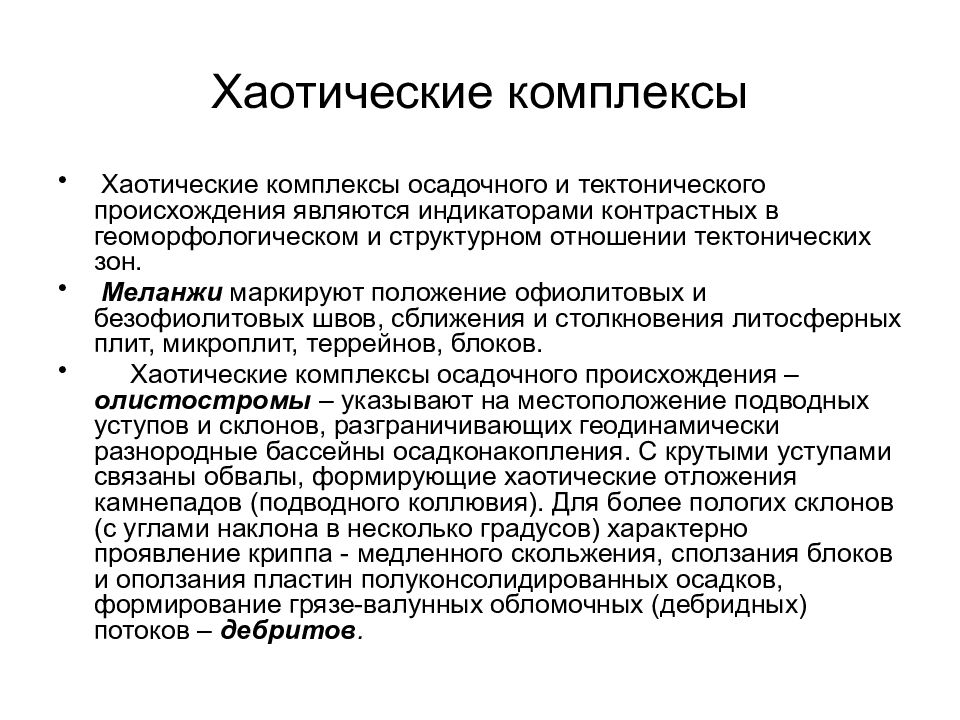

Слайд 205: Хаотические комплексы

Хаотические комплексы осадочного и тектонического происхождения являются индикаторами контрастных в геоморфологическом и структурном отношении тектонических зон. Меланжи маркируют положение офиолитовых и безофиолитовых швов, сближения и столкновения литосферных плит, микроплит, террейнов, блоков. Хаотические комплексы осадочного происхождения – олистостромы – указывают на местоположение подводных уступов и склонов, разграничивающих геодинамически разнородные бассейны осадконакопления. С крутыми уступами связаны обвалы, формирующие хаотические отложения камнепадов (подводного коллювия). Для более пологих склонов (с углами наклона в несколько градусов) характерно проявление криппа - медленного скольжения, сползания блоков и оползания пластин полуконсолидированных осадков, формирование грязе-валунных обломочных (дебридных) потоков – дебритов.

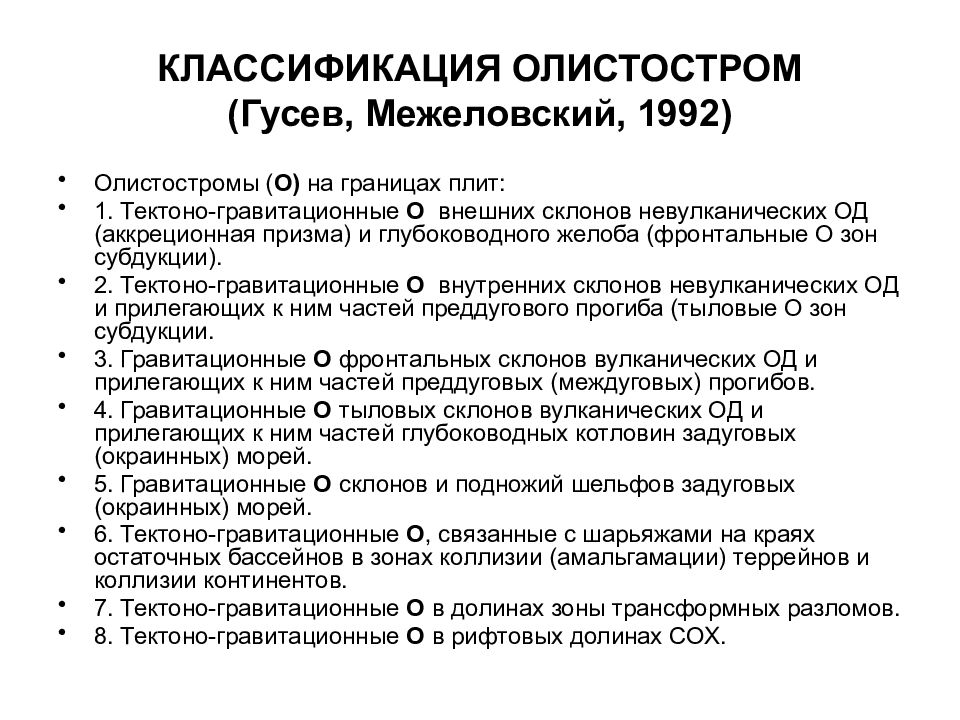

Слайд 206: КЛАССИФИКАЦИЯ ОЛИСТОСТРОМ (Гусев, Межеловский, 1992)

Олистостромы (О) внутриплитных обстановок: 1.Гравитационные О склонов и подножий океанических островов, гайотов и асейсмических вулканических хребтов. 2.Гравитационные О континентальных склонов и подножий пассивных континентальных окраин. 3. Гравитационные и тектоно-гравитационные О глубоководных котловин озёр в континентальных рифтовых грабенах.

Слайд 207: КЛАССИФИКАЦИЯ ОЛИСТОСТРОМ (Гусев, Межеловский, 1992)

Олистостромы ( О) на границах плит: 1. Тектоно-гравитационные О внешних склонов невулканических ОД (аккреционная призма) и глубоководного желоба (фронтальные О зон субдукции). 2. Тектоно-гравитационные О внутренних склонов невулканических ОД и прилегающих к ним частей преддугового прогиба (тыловые О зон субдукции. 3. Гравитационные О фронтальных склонов вулканических ОД и прилегающих к ним частей преддуговых (междуговых) прогибов. 4. Гравитационные О тыловых склонов вулканических ОД и прилегающих к ним частей глубоководных котловин задуговых (окраинных) морей. 5. Гравитационные О склонов и подножий шельфов задуговых (окраинных) морей. 6. Тектоно-гравитационные О, связанные с шарьяжами на краях остаточных бассейнов в зонах коллизии (амальгамации) террейнов и коллизии континентов. 7. Тектоно-гравитационные О в долинах зоны трансформных разломов. 8. Тектоно-гравитационные О в рифтовых долинах СОХ.

Слайд 208: Схема формирования фронтальной тектоно-гравитационной олистостромы в зоне коллизии, по М.Г.Леонову. (1978)

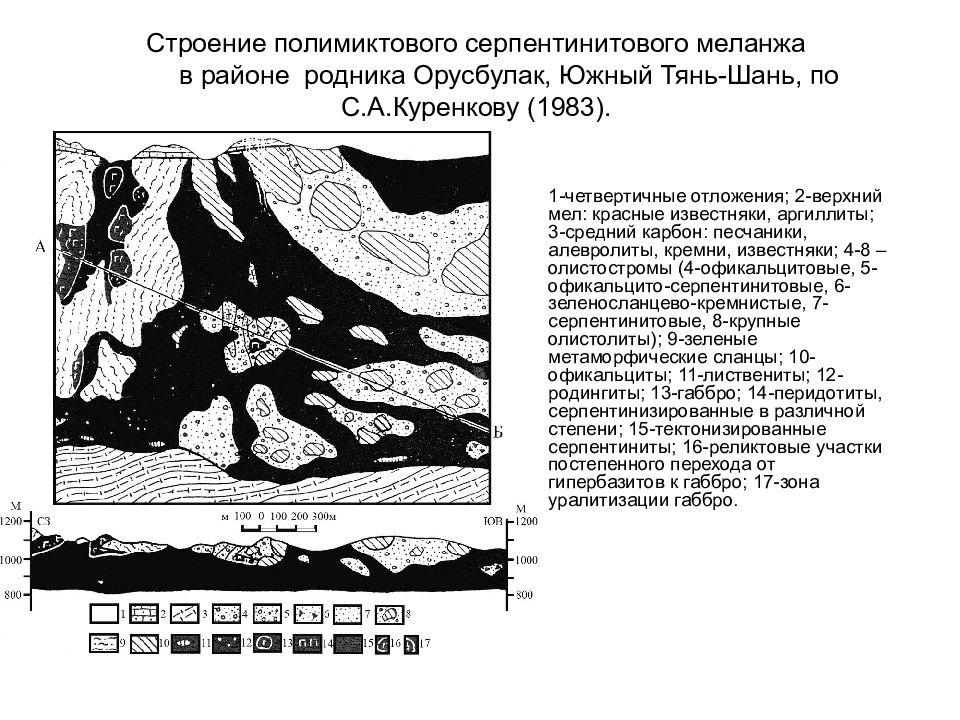

Слайд 209: Строение полимиктового серпентинитового меланжа в районе родника Орусбулак, Южный Тянь-Шань, по С.А.Куренкову (1983)

1-четвертичные отложения; 2-верхний мел: красные известняки, аргиллиты; 3-средний карбон: песчаники, алевролиты, кремни, известняки; 4-8 – олистостромы (4-офикальцитовые, 5-офикальцито-серпентинитовые, 6-зеленосланцево-кремнистые, 7-серпентинитовые, 8-крупные олистолиты); 9-зеленые метаморфические сланцы; 10-офикальциты; 11-листвениты; 12-poдингиты; 13-габбро; 14-перидотиты, серпентинизированные в различной степени; 15-тектонизированные серпентиниты; 16-реликтовые участки постепенного перехода от гипербазитов к габбро; 17-зона уралитизации габбро.

Слайд 210: Тектоно-гравитационные микститы (ТГМ) – индикаторы геологических процессов

1. ТГМ – комплексы-показатели горизонтальных перемещений горных масс и времени формирования тектонических покровов; 2. ТГМ – индикаторы горизонтальных движений и скорости движений блоков земной коры; 3. ТГМ – основа проведения межрегиональных корреляций этапов проявления шарьяжно-надвиговой тектоники.

Слайд 211: Горячие точки. Плюмы

« Горячая точка» (ГТ)- участок земной поверхности с необычно высокой вулканической активностью в настоящее время или в прошлом. ГТ – участок внутри мантии, температура которого выше средней температуры вещества на этой глубине. Плюм – восходящий столбообразный поток разогретого мантийного вещества, движущийся из глубин мантии (с граничного слоя мантии и ядра) к поверхности Земли. Суперплюм

Слайд 214: Движущий механизм тектоники плит

1. Силы вязкого сцепления, действующие в основании плиты за счёт взаимодействия с конвективными течениями в мантии. 2. Силы субдукционного затягивания, действующие со стороны погружающегося литосферного блока и обусловленные его отрицательной «плавучестью» (эклогитизация базальтов и габброидов). 3. Гравитационные силы, обусловленные «соскальзыванием» литосферной плиты со склона СОХ. 4. Силы отталкивания в СОХ, возникающие при внедрении даек, которые раздвигают в стороны вмещающие породы.

Слайд 216: Применение методов геодинамического анализа при геологическом картировании

1. Предполевой период. Подготовительные работы: - сбор и обобщение всей геологической (палеонтологической, петрогеохимической и др.), геофизической, минерагенической информации; - предварительный геодинамический анализ, геодинамические реконструкции; - создание предварительной геодинамической карты.

Слайд 217: Применение методов геодинамического анализа при геологическом картировании

2. Полевой этап. Сбор материала. - Выявление признаков и информации для установления геодинамических условий формирования конкретных СВК; - выделение геодинамических комплексов; - детальное исследование опорных участков для обоснования палеогеодинамических реконструкций и совершенствования геодинамических моделей; - внесение дополнений и уточнений в предварительную геодинамическую карту, карту размещения МПИ на геодинамической основе, карту прогноза полезных ископаемых.

Слайд 218: Применение методов геодинамического анализа при геологическом картировании

3. Камеральный этап: - уточнение геодинамической природы СВК на основе новых полевых и лабораторных данных; - создание отчётных графических и поясняющих текстовых материалов (геодинамическая карта, палеогеодинамические схемы для основных этапов развития региона, карты размещения МПИ на геодинамической основе, текстовые пояснения в виде самостоятельных разделов «Палеогеодинамические реконструкции», «Металлогения геодинамических комплексов» и др.).

Слайд 219: Плитотектонические концепции

1. Контракционная гипотеза (сжатия и расширения Земли (Л. Кобер, Г. Штилле, П. Кропоткин и др.). 2. Гипотеза расширения Земли (С. Кэри, М. Гораи и др.). 3. Пульсационная гипотеза (М. Усов, В. Обручев, Е. Милановский и др.). 4. Ротационная гипотеза (А. Пейве, Б. Личков и др.) 5. Ротационно-пульсационная гипотеза (И.А.Одесский) 6.. Гипотеза неомобилизма (Б. Гутенберг,П. Кропоткин, Б. Личков и др.). 7. «Нелинейная геодинамика» (Д.Ю. Пущаровский).

Слайд 220: Комментарии

Земля часть Солнечной системы и нельзя изменять её радиус без анализа связей с Луной, Солнцем и другими планетами. Ограничения накладываются законами физики и астрофизики. Предлагаемые варианты: 1. Увеличение радиуса Земли R з за счёт увеличения её массы. 1.1. При увеличение R з в 1,5 раза Земля в палеозое находилась бы в 40 раз дальше от Солнца, чем сейчас, и она получала бы тепла в 190 000 раз меньше.

Слайд 221: Комментарии

1.2. Увеличение R з на 50% привело бы к увеличению силы тяжести в 18 раз и к уменьшению радиуса земной орбиты в 88 раз. При этом кол-во получаемого тепла увеличилось бы в миллионы раз.Земля не смогла бы существовать. 1.3. Увеличение R з за счёт разогрева. При увеличении R з на 10% температура должна бы подняться до 10000 0 С, т.е. вещество бы испарилось

Слайд 222: Комментарии

2. При уменьшении R з на 10% освещенность Земли уменьшится более чем в 3 раза, что будет сопровождаться катастрофическими изменениями в растительном и животном мире. Вывод: Существующие ограничения дают возможность изменения R з не более чем на 1%.