Первый слайд презентации: АФО и методики обследования кожи, ПЖК, лимфатической и костно-суставной систем

Слайд 3

Морфологические особенности эпидермиса: Роговой слой у новорожденного – тонкий Клетки рогового слоя слабо связаны между собой (десквамация) Зернистый слой плохо развит Клетки зернистого слоя не собержат кератина Базальный слой хорошо развит Базальный слой не содержит меланина

Слайд 4

Морфологические особенности дермы: Дерма у новорожденных имеет преимущественно клеточный состав Сосочковый слой дермы плохо развит

Слайд 5

Особенности гиподермы: У новорожденных ПЖК относительно больше развита («физиологическое» ожирение грудничков) Особенности порядка исчезновения ПЖК при голодании (живот туловище конечности лицо) Наличие в гиподерме «бурой» жировой ткани

Слайд 6

Функциональные особенности дермы и ПЖК: Прекрасное кровоснабжение: - Высокие регенераторные способности Фактор, способствующий быстрому распространению инфекции Повышенная резорбтивная способность кожи Высокая гидрофильность кожи

Слайд 7

Функциональные особенности дермы и ПЖК: 2. Состояние ногтевых пластинок, выраженность пушкового оволосения – один из критериев биологической зрелости новорожденного. 3. Волосяной покров на голове новорожденного не определяет дальнейшую пышность. 4. Интенсивность роста ресниц первые три года жизни 5. Сальные железы – количественно, морфологически, функционально не отличаются. 6. Перерождение сальных желез в кисты у новорожденного – milia.

Слайд 8

Функциональные особенности кожи: Барьерно-защитная функция Механическая защита Защита в отношении физического воздействия Защита в отношении химических веществ Бактериальная защита

Слайд 9

Функциональные особенности кожи Функция терморегуляции Склонность как к перегреванию, так и к переохлаждению

Слайд 10

Функции кожи: Кожа - орган чувств Витаминообразующая функция Кожа – орган дыхания Участие в обмене веществ Выделительная функция развита недостаточно ( потоотделение)

Слайд 11

Методика непосредственного обследования кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов: Оценка состояния кожного покрова: ОСМОТР цвет; чистота (отсутствие или наличие видимых патологических изменений кожи, сыпи): при наличии сыпи описать ее характер (вид элементов), преимущественный размер элементов, их очертания и цвет, локализацию, обильность. Слияние или разобщенность элементов, исчезновение или сохранение их при надавливании, фон кожи, время появления первых элементов, одномоментность, последовательность появления, наличие зуда; ПАЛЬПАЦИЯ влажность температура; эластичность пальпаторные патологические изменения кожи

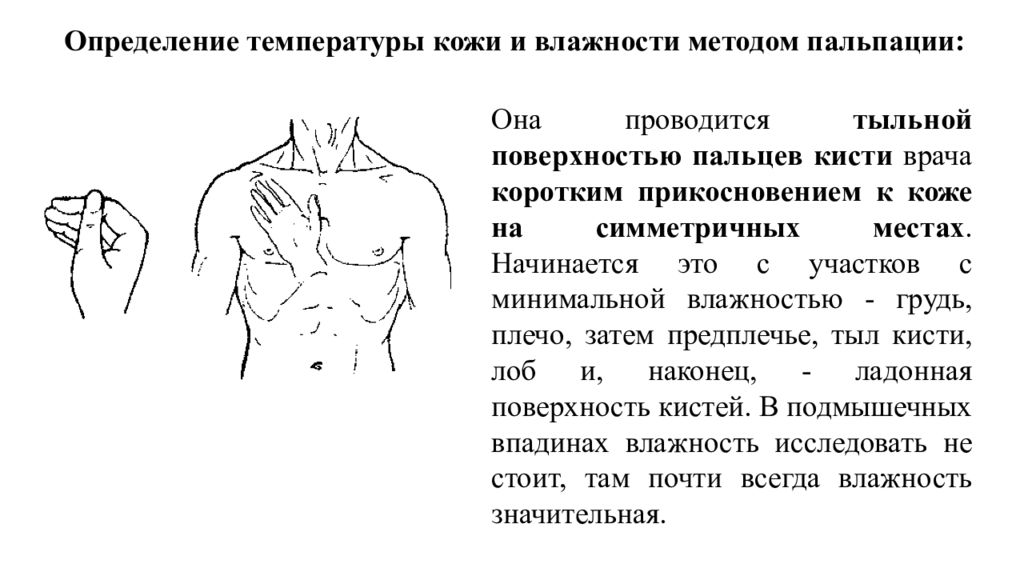

Слайд 12

Определение температуры кожи и влажности методом пальпации: Она проводится тыльной поверхностью пальцев кисти врача коротким прикосновением к коже на симметричных местах. Начинается это с участков с минимальной влажностью - грудь, плечо, затем предплечье, тыл кисти, лоб и, наконец, - ладонная поверхность кистей. В подмышечных впадинах влажность исследовать не стоит, там почти всегда влажность значительная.

Слайд 13

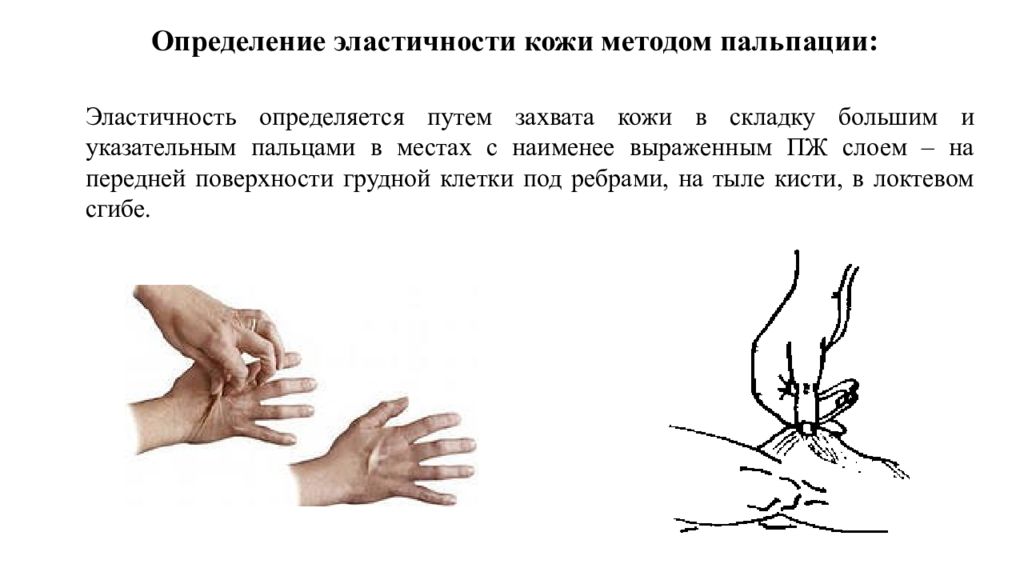

Определение эластичности кожи методом пальпации: Эластичность определяется путем захвата кожи в складку большим и указательным пальцами в местах с наименее выраженным ПЖ слоем – на передней поверхности грудной клетки под ребрами, на тыле кисти, в локтевом сгибе.

Слайд 14

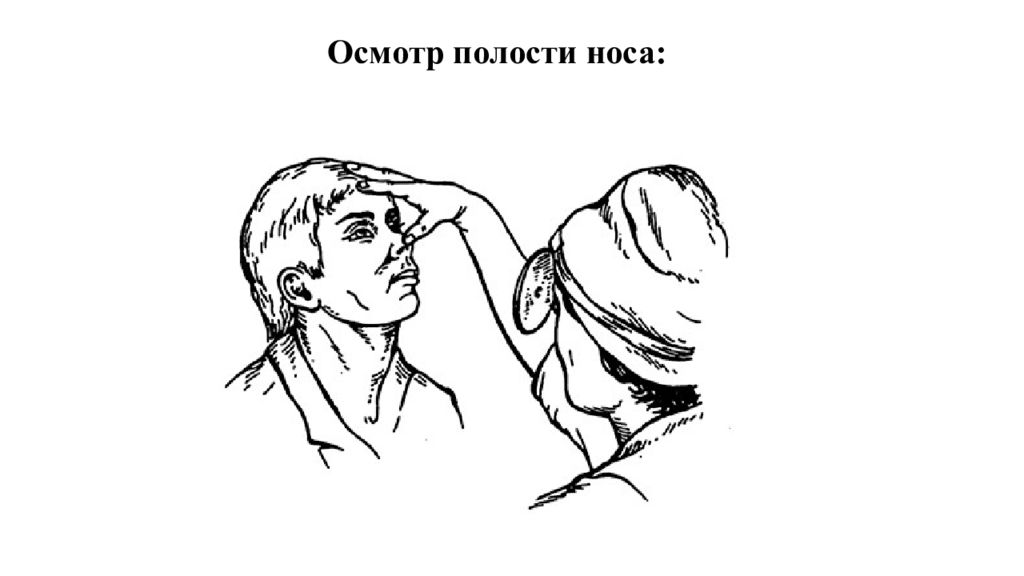

Оценка состояния видимых слизистых оболочек (цвет, чистота, влажность): Глаза С клеры Конъюнктивы В еки Полость рта щеки небо десны подъязычное пространство язык (налет, влажность, выраженность сосочков) задняя стенка глотки (цвет, отечность, зернистость) Полость носа преддверие носа носовые ходы наличие выделений из носовых ходов, их характер

Слайд 15

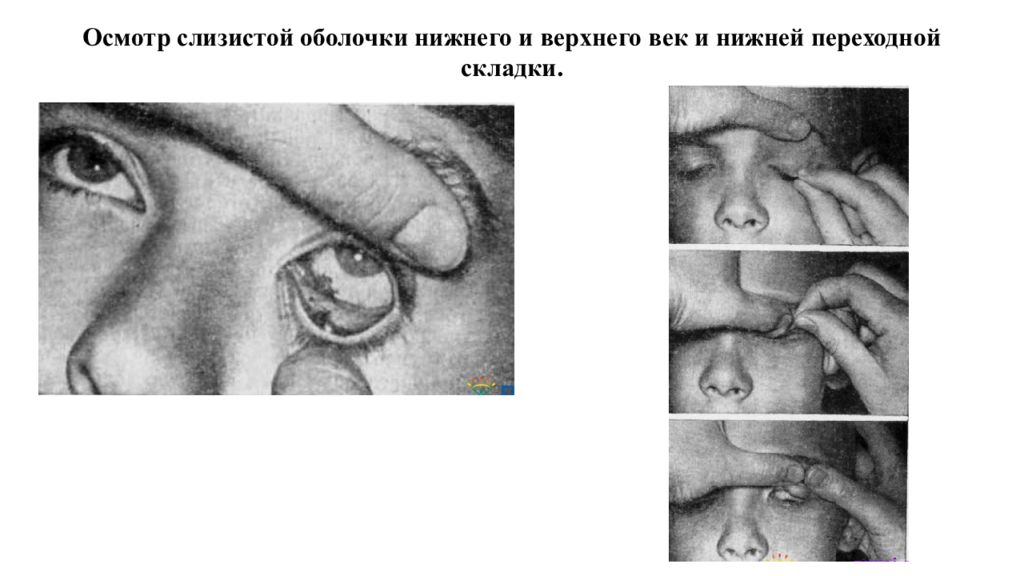

Осмотр слизистой оболочки нижнего и верхнего век и нижней переходной складки.

Слайд 19

Оценка состояния придатков кожи : Волосы состояние волосяного покрова на голове (патологическое изменение цвета, сухость, ломкость, отсутствие роста - аллопеция ) состояние бровей, ресниц состояние волосяного покрова на теле (гипертрихоз, гирсутизм - выраженность, локализация) Ногти цвет форма ломкость исчерченность состояние ногтевого ложа

Слайд 23

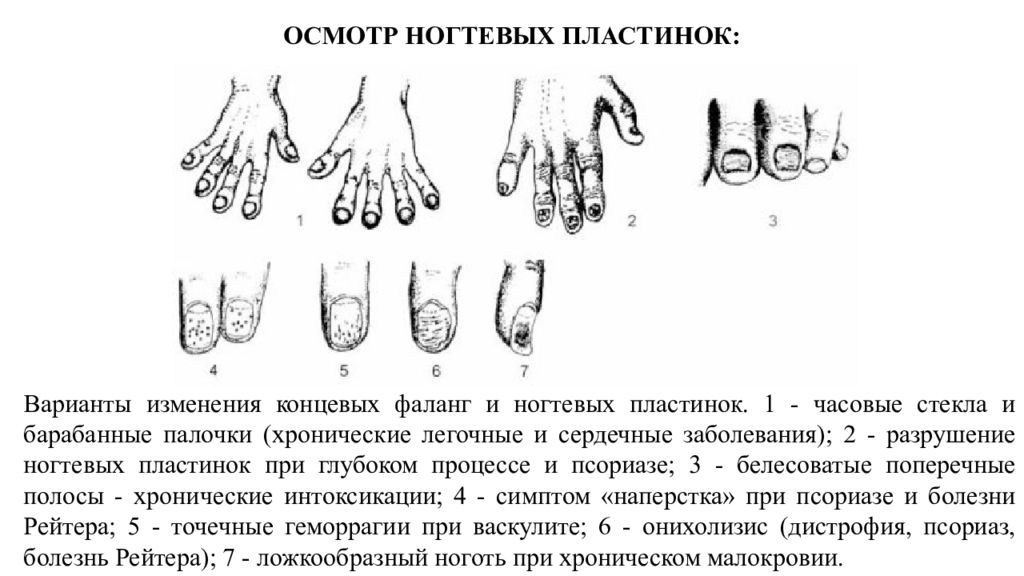

ОСМОТР НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК: Варианты изменения концевых фаланг и ногтевых пластинок. 1 - часовые стекла и барабанные палочки (хронические легочные и сердечные заболевания); 2 - разрушение ногтевых пластинок при глубоком процессе и псориазе; 3 - белесоватые поперечные полосы - хронические интоксикации; 4 - симптом «наперстка» при псориазе и болезни Рейтера; 5 - точечные геморрагии при васкулите; 6 - онихолизис (дистрофия, псориаз, болезнь Рейтера); 7 - ложкообразный ноготь при хроническом малокровии.

Слайд 24

Оценка состояния подкожно-жирового слоя : выраженность равномерность распределения тургор мягких тканей толщина подкожно-жирового слоя в стандартных точках по Brook (над m. biceps, m. triceps, m. subscapularis, m. suprailiaca )

Слайд 25

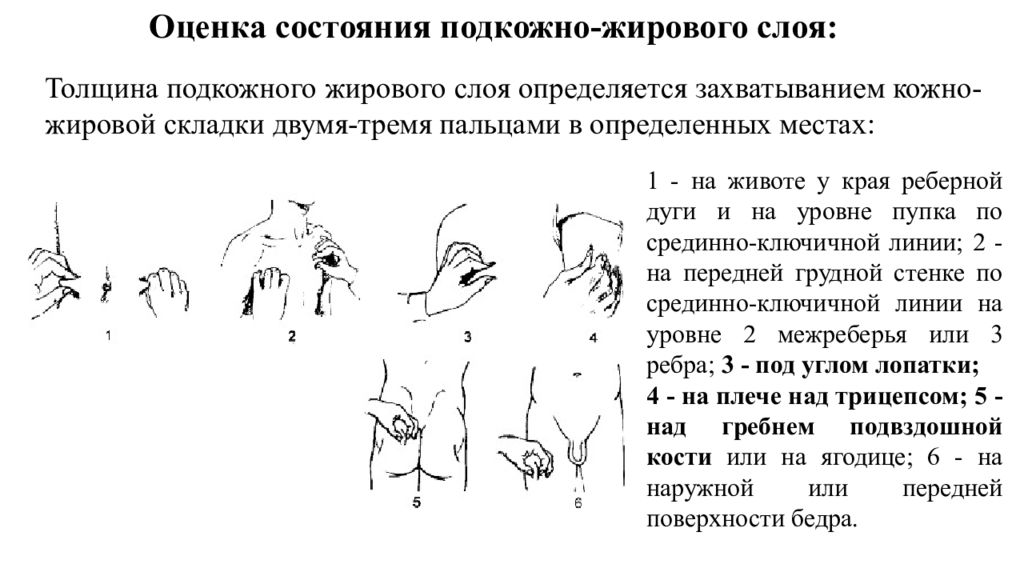

Толщина подкожного жирового слоя определяется захватыванием кожно-жировой складки двумя-тремя пальцами в определенных местах: Оценка состояния подкожно-жирового слоя : 1 - на животе у края реберной дуги и на уровне пупка по срединно-ключичной линии; 2 - на передней грудной стенке по срединно-ключичной линии на уровне 2 межреберья или 3 ребра; 3 - под углом лопатки; 4 - на плече над трицепсом; 5 - над гребнем подвздошной кости или на ягодице; 6 - на наружной или передней поверхности бедра.

Слайд 26

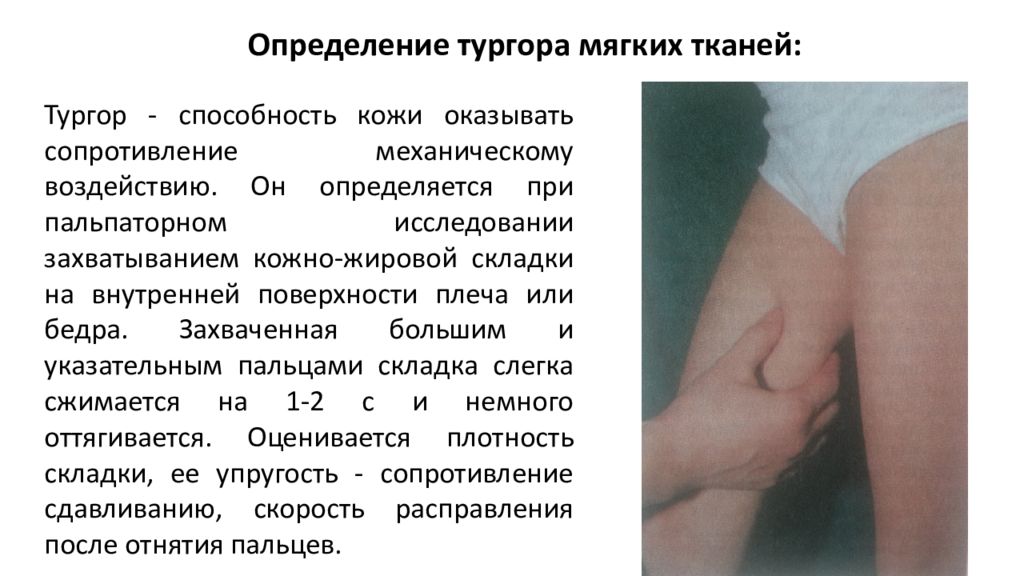

Определение тургора мягких тканей: Тургор - способность кожи оказывать сопротивление механическому воздействию. Он определяется при пальпаторном исследовании захватыванием кожно-жировой складки на внутренней поверхности плеча или бедра. Захваченная большим и указательным пальцами складка слегка сжимается на 1-2 с и немного оттягивается. Оценивается плотность складки, ее упругость - сопротивление сдавливанию, скорость расправления после отнятия пальцев.

Слайд 27

Оценка состояния периферических лимфатических узлов: ПАЛЬПАЦИЯ периферических лимфатических узлов : головы и шеи (затылочные, переднеушные, заушные, заднешейные, переднешейные, подчелюстные, подбородочные, надключичные) туловища (подключичные, грудные, подмышечные, паховые) конечностей ( кубитальные — локтевые, подколенные) При пальпации оценить (описывается отдельно каждая группа): наличие форма количество пальпируемых л/у в каждой группе (единичные, множественные) размеры (см) консистенция подвижность болезненность спаянность с кожей и окружающими тканями изменение кожи над лимфатическими узлами

Слайд 28

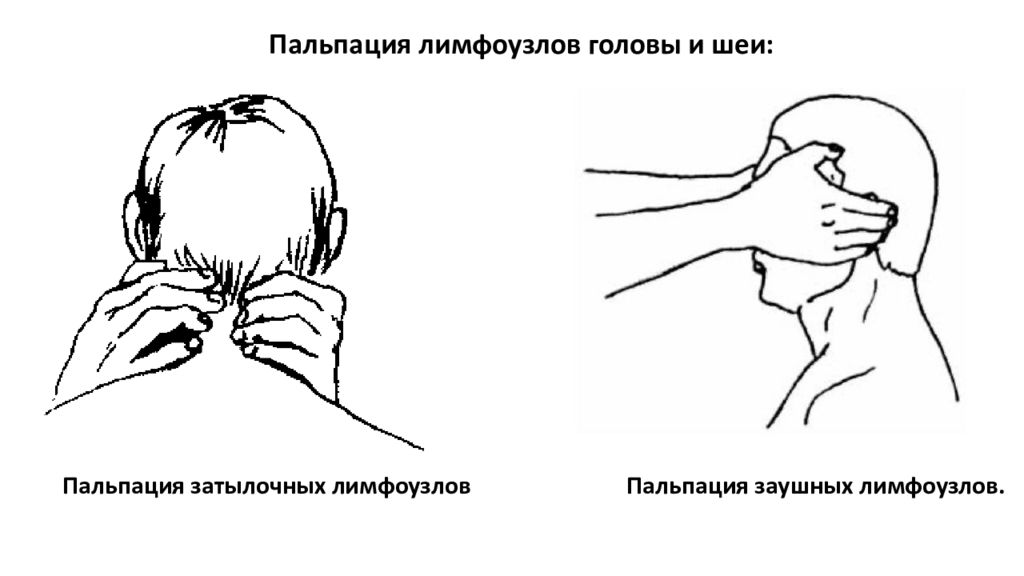

Пальпация затылочных лимфоузлов Пальпация заушных лимфоузлов. Пальпация лимфоузлов головы и шеи:

Слайд 29

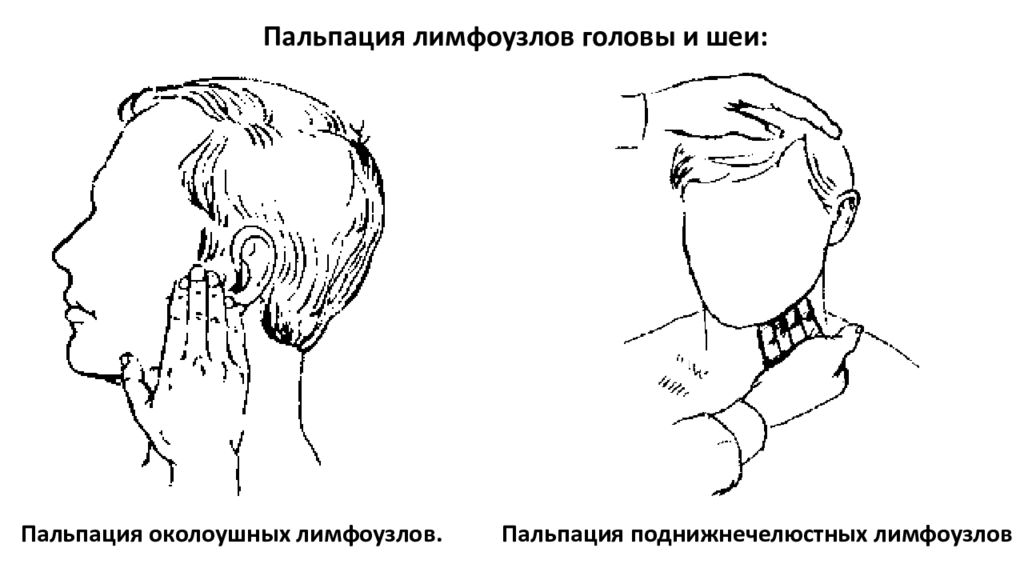

Пальпация околоушных лимфоузлов. Пальпация поднижнечелюстных лимфоузлов Пальпация лимфоузлов головы и шеи:

Слайд 30

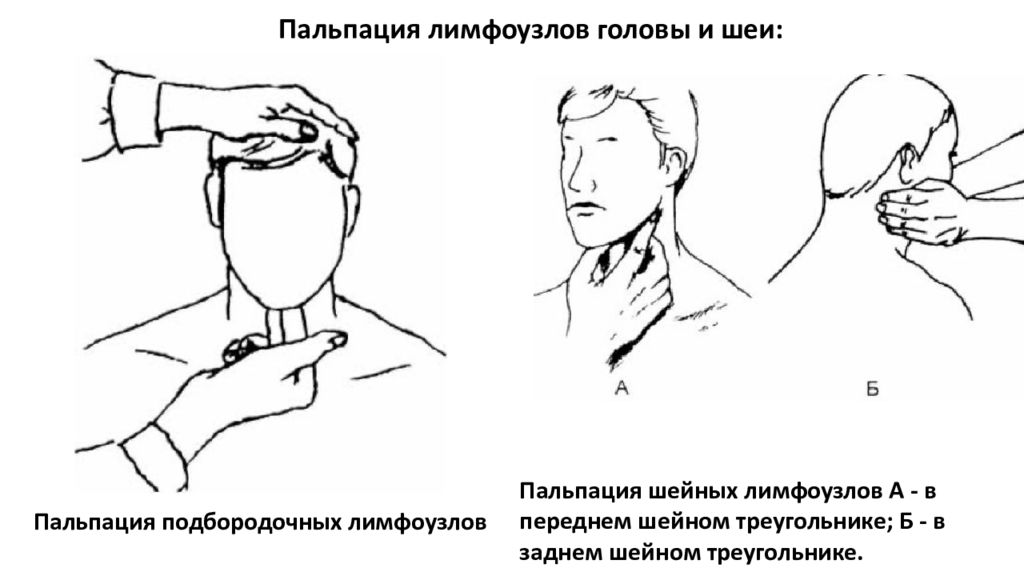

Пальпация подбородочных лимфоузлов Пальпация шейных лимфоузлов А - в переднем шейном треугольнике; Б - в заднем шейном треугольнике. Пальпация лимфоузлов головы и шеи:

Слайд 31

Пальпация лимфоузлов туловища: Пальпация надключичных и подключичных лимфоузлов.

Слайд 32

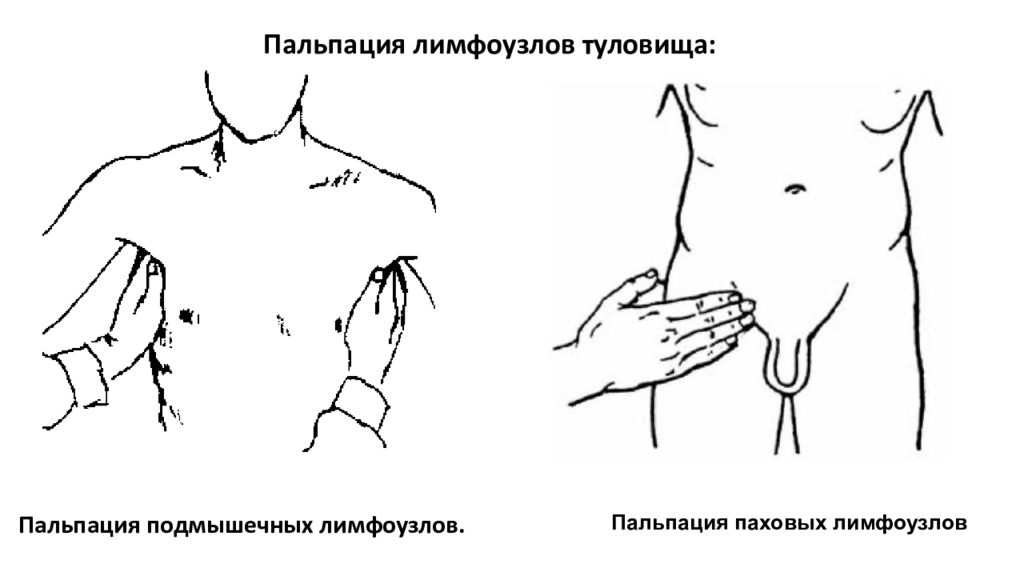

Пальпация лимфоузлов туловища: Пальпация подмышечных лимфоузлов. Пальпация паховых лимфоузлов

Слайд 33

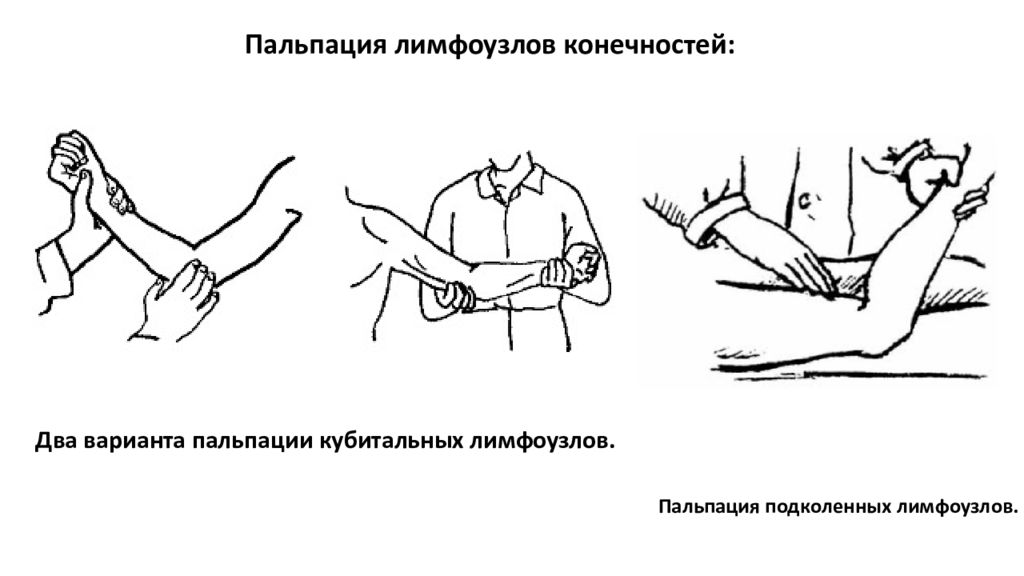

Пальпация лимфоузлов конечностей: Два варианта пальпации кубитальных лимфоузлов. Пальпация подколенных лимфоузлов.

Слайд 34

Определение дермографизма цвет (белый, красный, розовый) латентный период продолжительность (время появления и сохранения), стойкость

Слайд 35

Для оценки дермографизма кончиком пальца проводят штрихи с небольшим нажимом на коже груди или живота.

Слайд 36

Определение периферических отеков: пастозность (голеней, лица) отеки (век, лица, передней брюшной стенки, голеней, области крестца, наружных гениталий)

Слайд 37

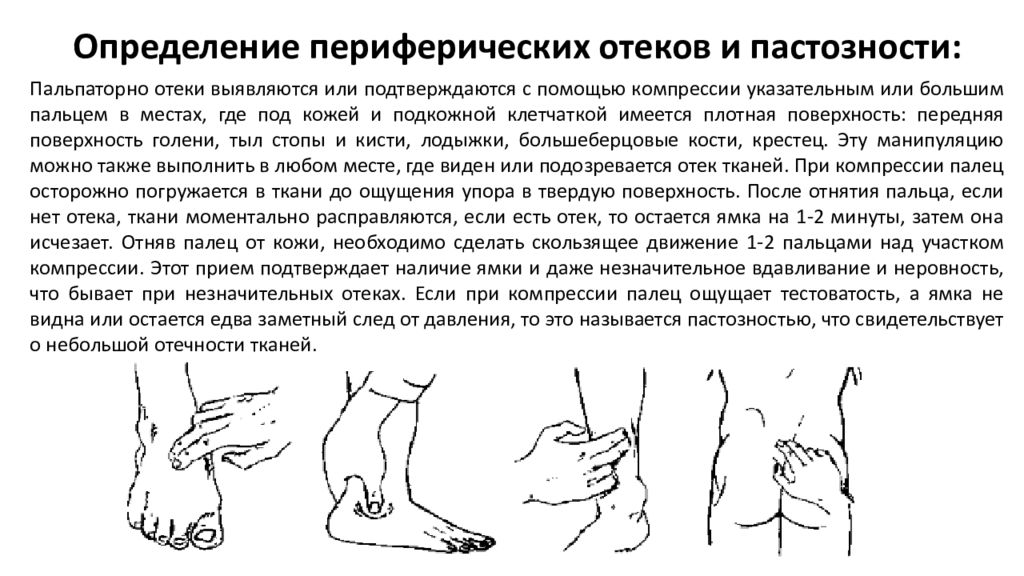

Пальпаторно отеки выявляются или подтверждаются с помощью компрессии указательным или большим пальцем в местах, где под кожей и подкожной клетчаткой имеется плотная поверхность: передняя поверхность голени, тыл стопы и кисти, лодыжки, большеберцовые кости, крестец. Эту манипуляцию можно также выполнить в любом месте, где виден или подозревается отек тканей. При компрессии палец осторожно погружается в ткани до ощущения упора в твердую поверхность. После отнятия пальца, если нет отека, ткани моментально расправляются, если есть отек, то остается ямка на 1-2 минуты, затем она исчезает. Отняв палец от кожи, необходимо сделать скользящее движение 1-2 пальцами над участком компрессии. Этот прием подтверждает наличие ямки и даже незначительное вдавливание и неровность, что бывает при незначительных отеках. Если при компрессии палец ощущает тестоватость, а ямка не видна или остается едва заметный след от давления, то это называется пастозностью, что свидетельствует о небольшой отечности тканей. Определение периферических отеков и пастозности:

Последний слайд презентации: АФО и методики обследования кожи, ПЖК, лимфатической и костно-суставной систем

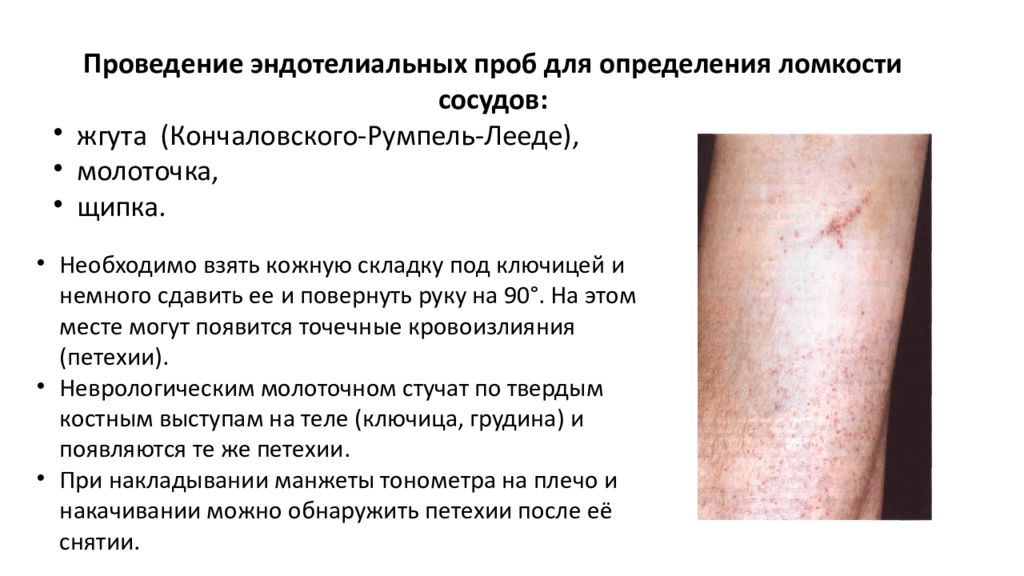

Проведение эндотелиальных проб для определения ломкости сосудов: жгута ( Кончаловского -Румпель- Лееде ), молоточка, щ ипка. Необходимо взять кожную складку под ключицей и немного сдавить ее и повернуть руку на 90°. На этом месте могут появится точечные кровоизлияния (петехии). Неврологическим молоточном стучат по твердым костным выступам на теле (ключица, грудина) и появляются те же петехии. При накладывании манжеты тонометра на плечо и накачивании можно обнаружить петехии после её снятии.