Первый слайд презентации: Государственное управление в 30-е годы

Государственно-политический строй СССР в 30-х годах. Конституция СССР 1936 г.: высшие органы власти и управления, избирательная система, права граждан. Формирование командно-административной системы управления экономикой. Централизация правоохранительной системы в СССР. Развитие внесудебной юстиции.

Замкнутость (путь наверх – только через партийные организации). Иерархичность (в сложившейся лестнице партийных и советских должностей занятие каждой последующей ступени зависело не от выбора снизу, а от назначения и рекомендации сверху). Тенденция к слиянию партийных структур с государственными (через партийные ячейки в государственных органах партия могла обеспечить принятие любого решения). Жесткая централизация (власть сконцентрирована в верхней части государственного и партийного аппарата). Окончательное оформление номенклатуры – касты чиновников, пользующихся системой льгот и привилегий, недоступных рядовым гражданам. Ротация кадров осуществлялась, главным образом, в ходе репрессивных кампаний, инициированных руководством страны.

- Окончательно сформирована однопартийная система. В самой ВКП(б) с 1921 г. – официальный запрет фракционной деятельности. В течение 20-х и до начала 30-х гг. – борьба «генеральной линии партии (И.В. Сталин)» с «рабочей», «левой», «новой», «правой» и прочими оппозициями, в ходе которой устранена «ленинская гвардия» (Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и др.). На местах – партийные «чистки». В государственное и партийное руководство вводились новые люди, лично преданные И.В. Сталину (А.А. Жданов, А.И. Микоян, Н.С. Хрущев, Л.П. Берия, В.М. Молотов и др.). К началу 30-х гг. государственно –политический строй СССР приобрел все признаки тоталитарного режима.

Первая репрессивная кампани я – против «классово чуждых элементов». Жертвы: «кулаки», «подкулачники», духовенство, мелкие торговцы, «старые специалисты», обвиненные в саботаже и вредительстве. Вторая репрессивная кампания затронула рядовые массы (рабочих, крестьян, служащих). Общее ужесточение карательной политики государства привело в ряде случаев к введению уголовного наказания за административные нарушения и нарушения трудового законодательства. Третья репрессивная кампания (1934-1938 гг.) – против партийных государственных, военных руководителей, директоров предприятий, профессоров вузов, научной интеллигенции. Из 139 членов ЦК ВКП(б) арестованы 110; из 1996 делегатов XVII съезда ВКП(б) на свободе оставались 59. Репрессированы трое из пяти маршалов, все командармы, 90% комкоров, 70% командиров дивизий и полков. За десятилетие репрессии коснулись 7-10 млн чел., в ГУЛАГЕ – 2 млн чел.

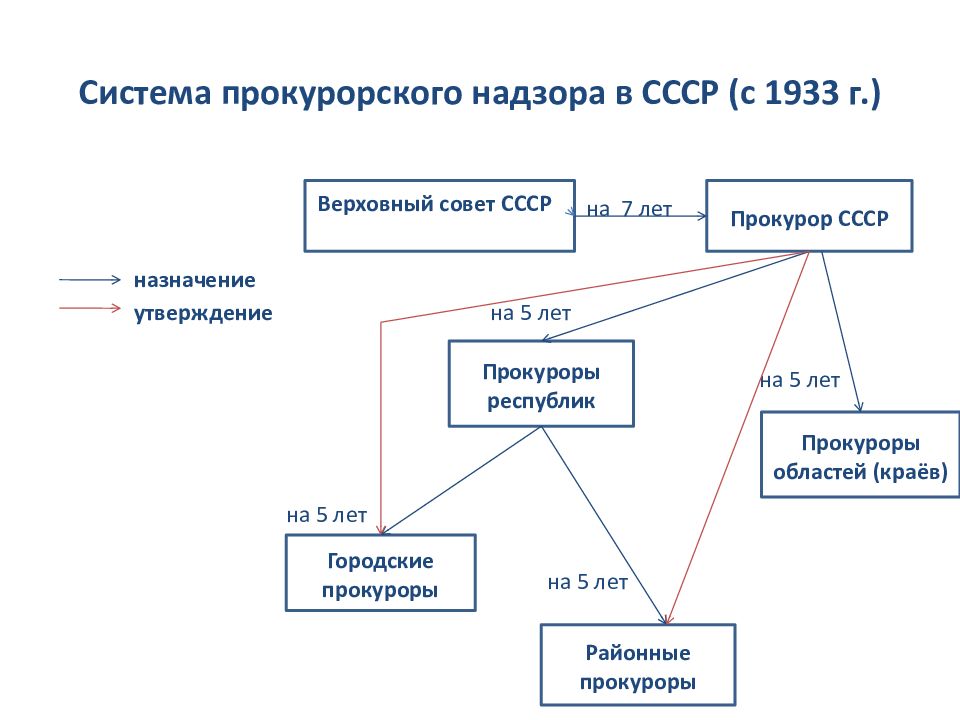

Слайд 5: Система прокурорского надзора в СССР (с 1933 г.)

н на 7 лет назначение утверждение на 5 лет на 5 лет на 5 лет на 5 лет Верховный совет СССР Прокурор СССР Прокуроры республик Прокуроры областей (краёв) Городские прокуроры Районные прокуроры

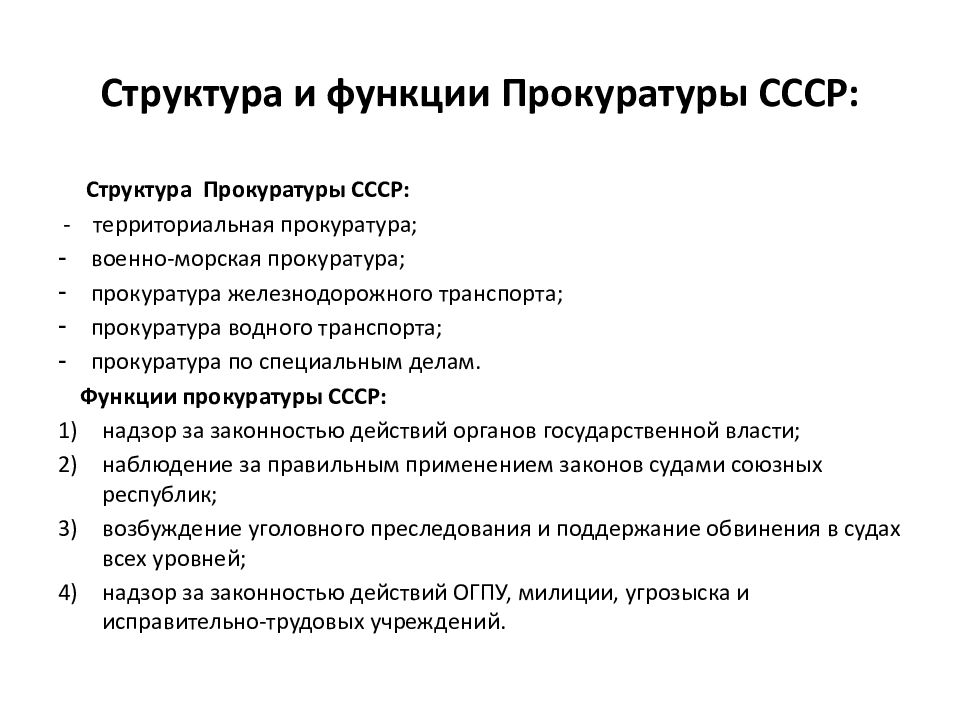

Слайд 6: Структура и функции Прокуратуры СССР:

Структура Прокуратуры СССР: - территориальная прокуратура; военно-морская прокуратура; прокуратура железнодорожного транспорта; прокуратура водного транспорта; прокуратура по специальным делам. Функции прокуратуры СССР: надзор за законностью действий органов государственной власти; наблюдение за правильным применением законов судами союзных республик; возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения в судах всех уровней; надзор за законностью действий ОГПУ, милиции, угрозыска и исправительно-трудовых учреждений.

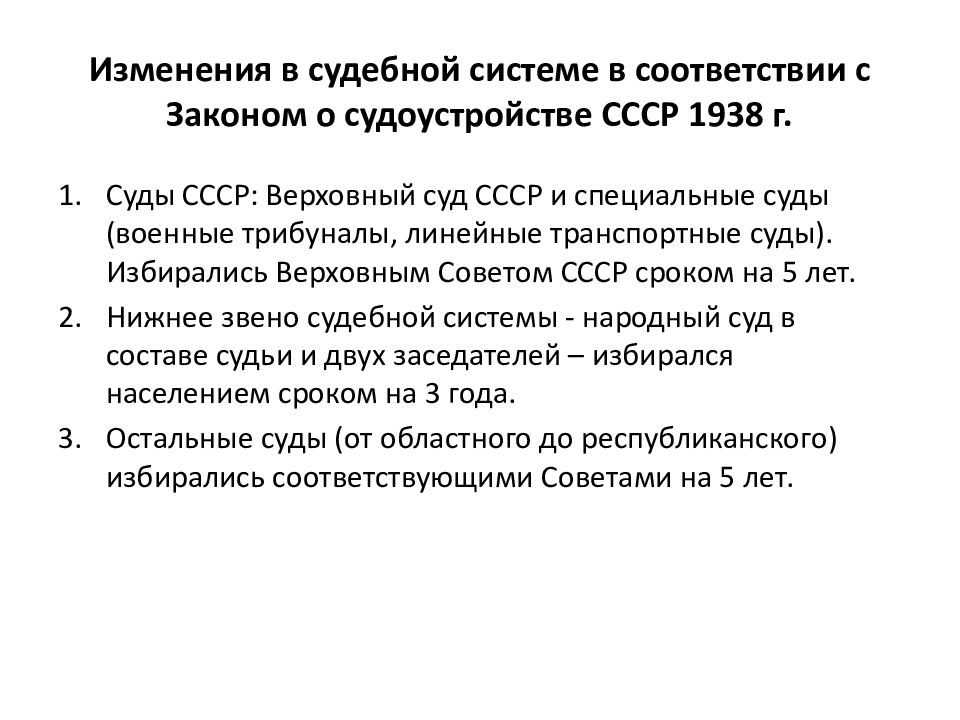

Слайд 7: Изменения в судебной системе в соответствии с Законом о судоустройстве СССР 1938 г

Суды СССР: Верховный суд СССР и специальные суды (военные трибуналы, линейные транспортные суды). Избирались Верховным Советом СССР сроком на 5 лет. Нижнее звено судебной системы - народный суд в составе судьи и двух заседателей – избирался населением сроком на 3 года. Остальные суды (от областного до республиканского) избирались соответствующими Советами на 5 лет.

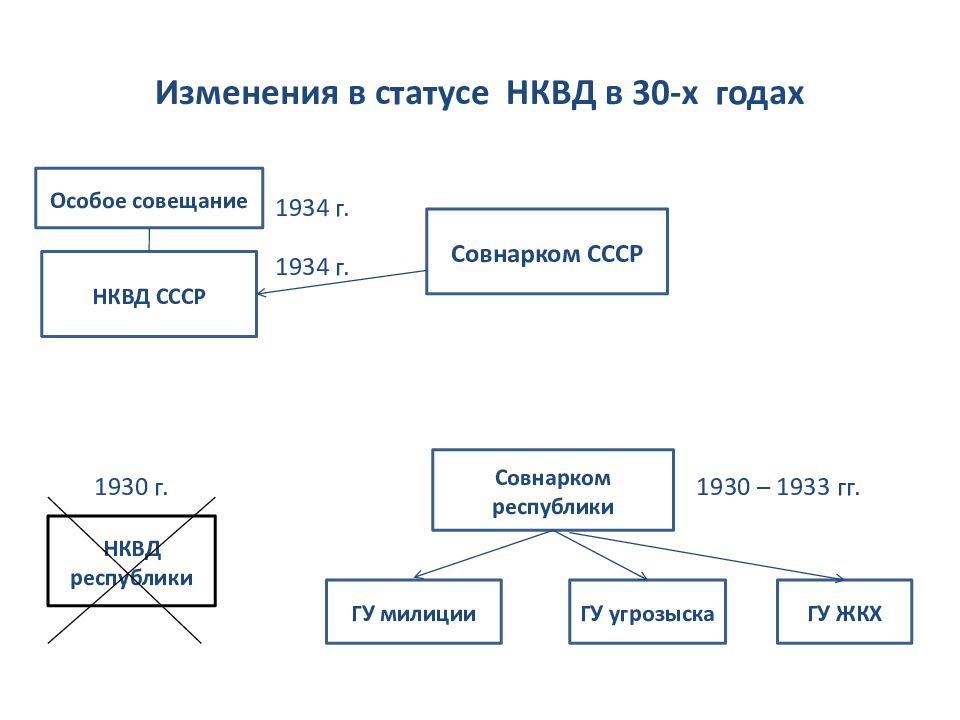

Слайд 8: Изменения в статусе НКВД в 30-х годах

1934 г. 1934 г. 1930 г. 1930 – 1933 гг. НКВД республики Совнарком республики ГУ милиции ГУ угрозыска ГУ ЖКХ НКВД СССР Совнарком СССР Особое совещание

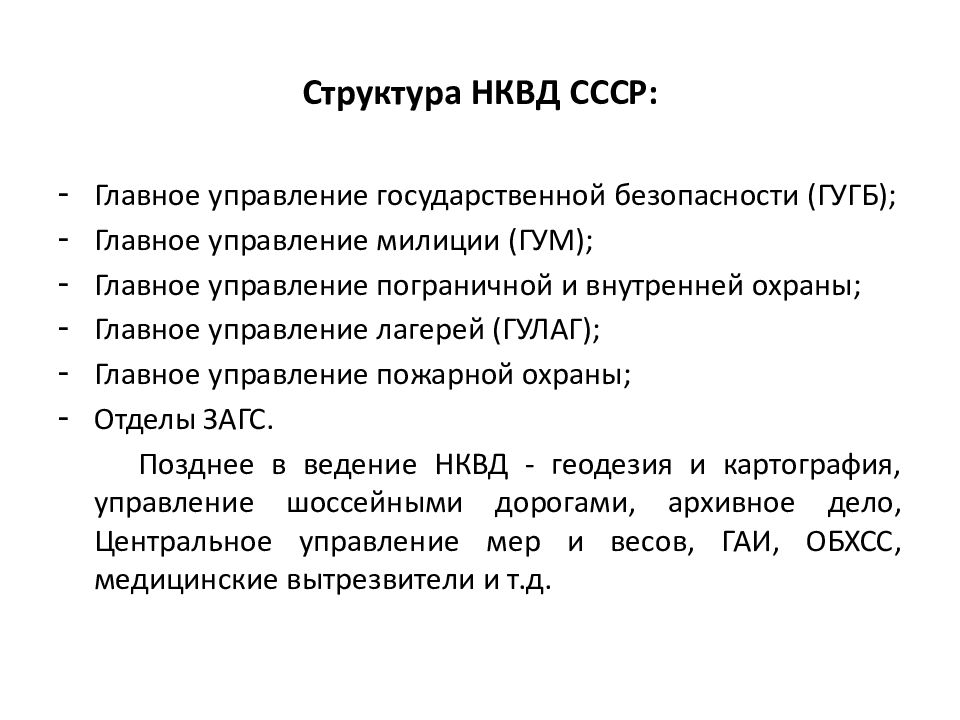

Слайд 9: Структура НКВД СССР:

Главное управление государственной безопасности (ГУГБ); Главное управление милиции (ГУМ); Главное управление пограничной и внутренней охраны; Главное управление лагерей (ГУЛАГ); Главное управление пожарной охраны; Отделы ЗАГС. Позднее в ведение НКВД - геодезия и картография, управление шоссейными дорогами, архивное дело, Центральное управление мер и весов, ГАИ, ОБХСС, медицинские вытрезвители и т.д.

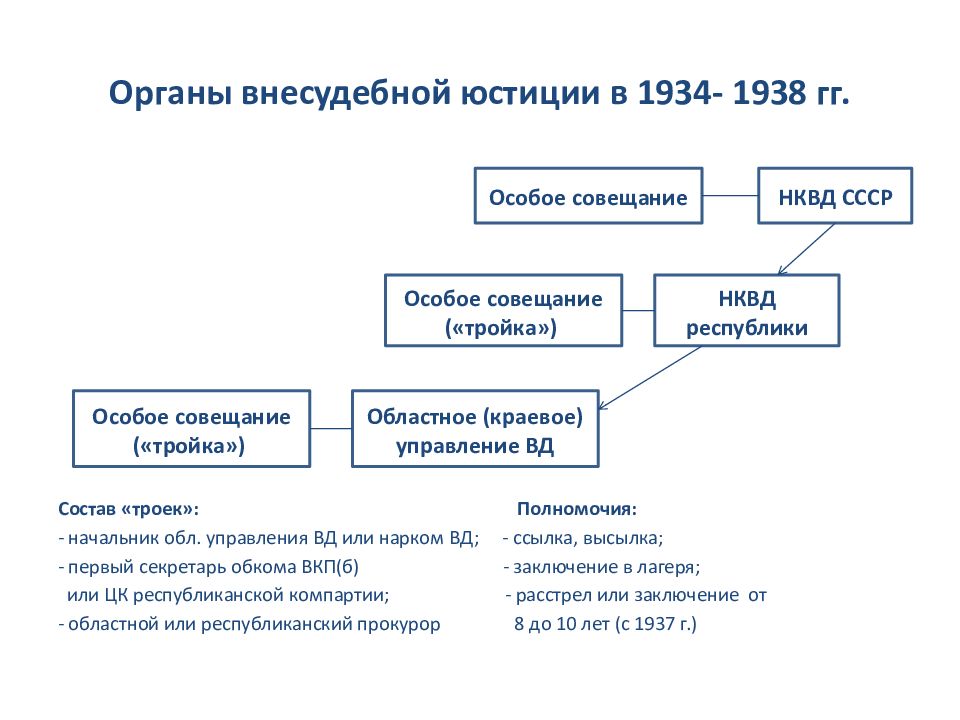

Слайд 10: Органы внесудебной юстиции в 1934- 1938 гг

Состав «троек»: Полномочия: - начальник обл. управления ВД или нарком ВД; - ссылка, высылка; - первый секретарь обкома ВКП(б) - заключение в лагеря; или ЦК республиканской компартии; - расстрел или заключение от - областной или республиканский прокурор 8 до 10 лет (с 1937 г.) Особое совещание («тройка») Особое совещание («тройка») Особое совещание НКВД СССР НКВД республики Областное (краевое) управление ВД

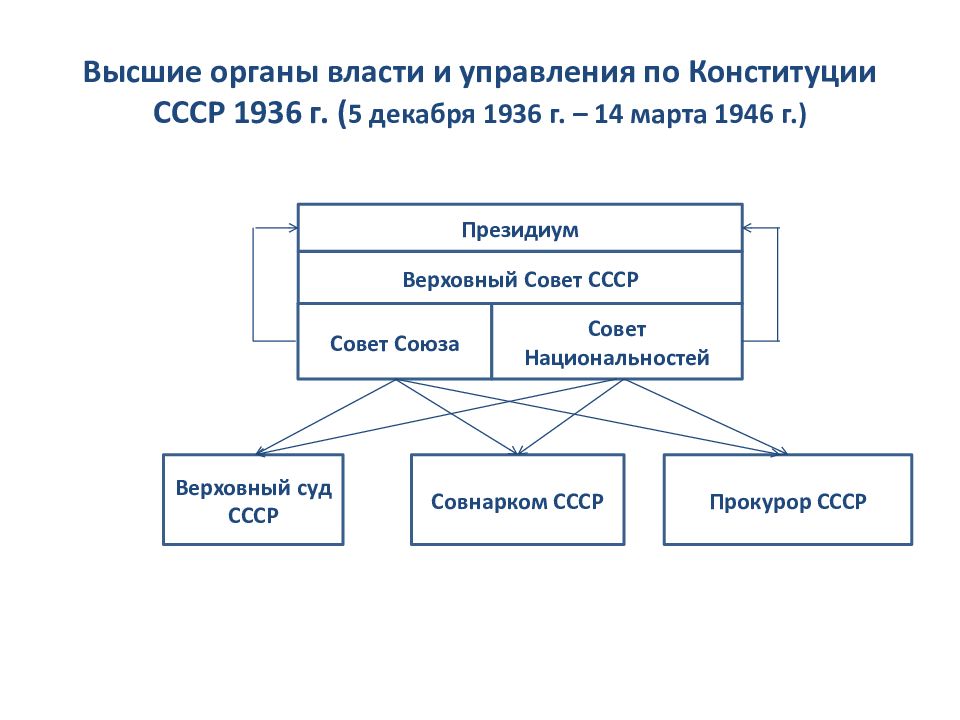

Слайд 11: Высшие органы власти и управления по Конституции СССР 1936 г. ( 5 декабря 1936 г. – 14 марта 1946 г.)

Верховный Совет СССР Совет Союза Совет Национальностей Президиум Совнарком СССР Верховный суд СССР Прокурор СССР

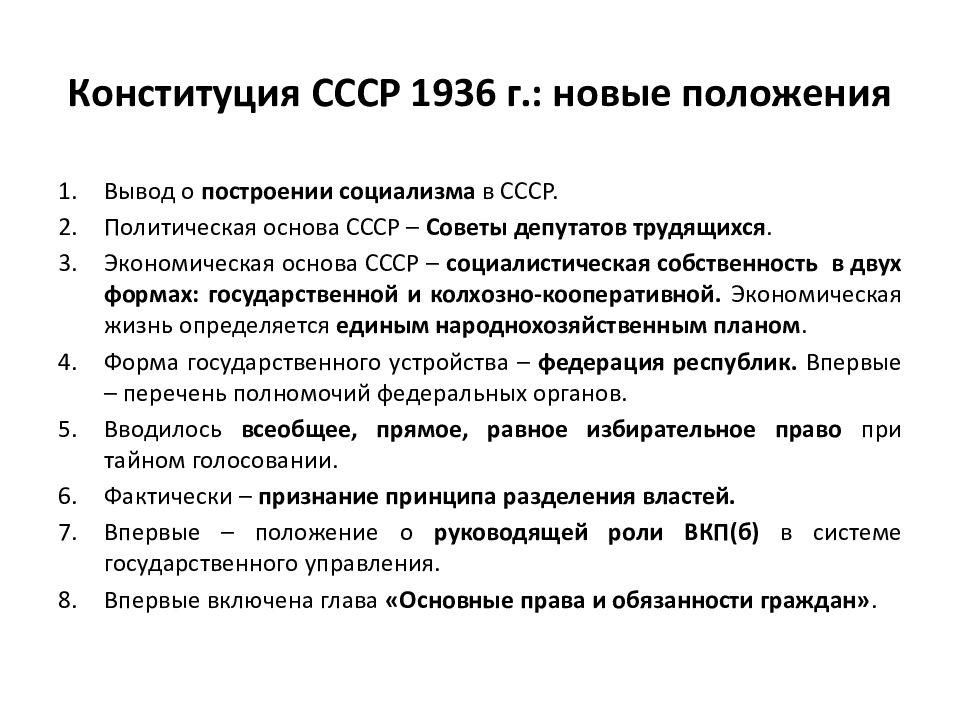

Слайд 12: Конституция СССР 1936 г.: новые положения

Вывод о построении социализма в СССР. Политическая основа СССР – Советы депутатов трудящихся. Экономическая основа СССР – социалистическая собственность в двух формах: государственной и колхозно-кооперативной. Экономическая жизнь определяется единым народнохозяйственным планом. Форма государственного устройства – федерация республик. Впервые – перечень полномочий федеральных органов. Вводилось всеобщее, прямое, равное избирательное право при тайном голосовании. Фактически – признание принципа разделения властей. Впервые – положение о руководящей роли ВКП(б ) в системе государственного управления. Впервые включена глава «Основные права и обязанности граждан».

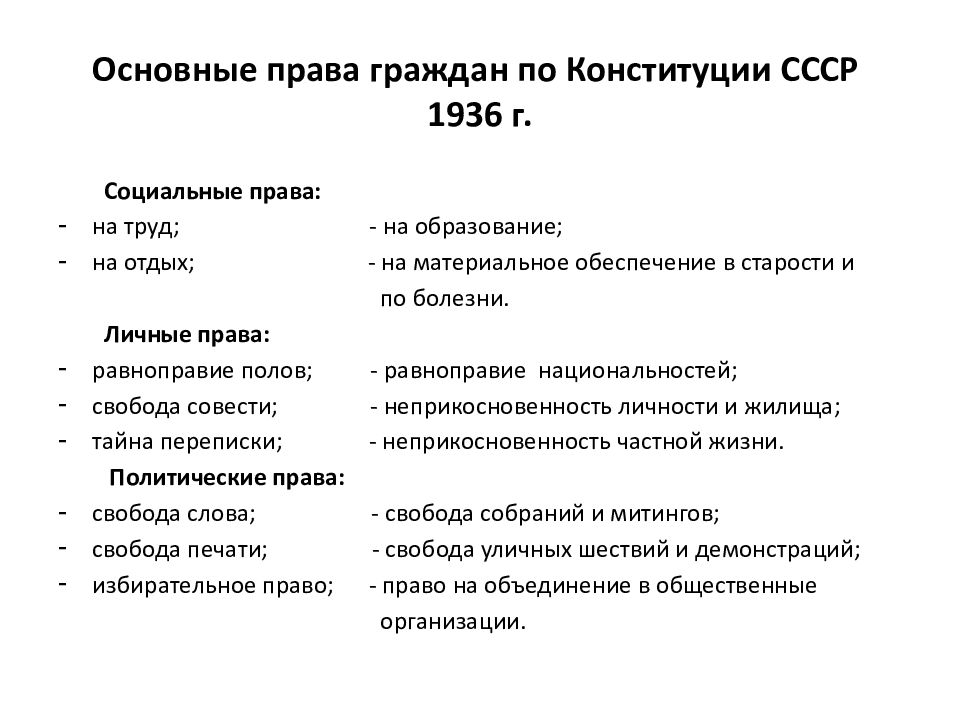

Слайд 13: Основные права граждан по Конституции СССР 1936 г

Социальные права: на труд; - на образование; на отдых; - на материальное обеспечение в старости и по болезни. Личные права: равноправие полов; - равноправие национальностей; свобода совести; - неприкосновенность личности и жилища; тайна переписки; - неприкосновенность частной жизни. Политические права: свобода слова; - свобода собраний и митингов; свобода печати; - свобода уличных шествий и демонстраций; избирательное право; - право на объединение в общественные организации.

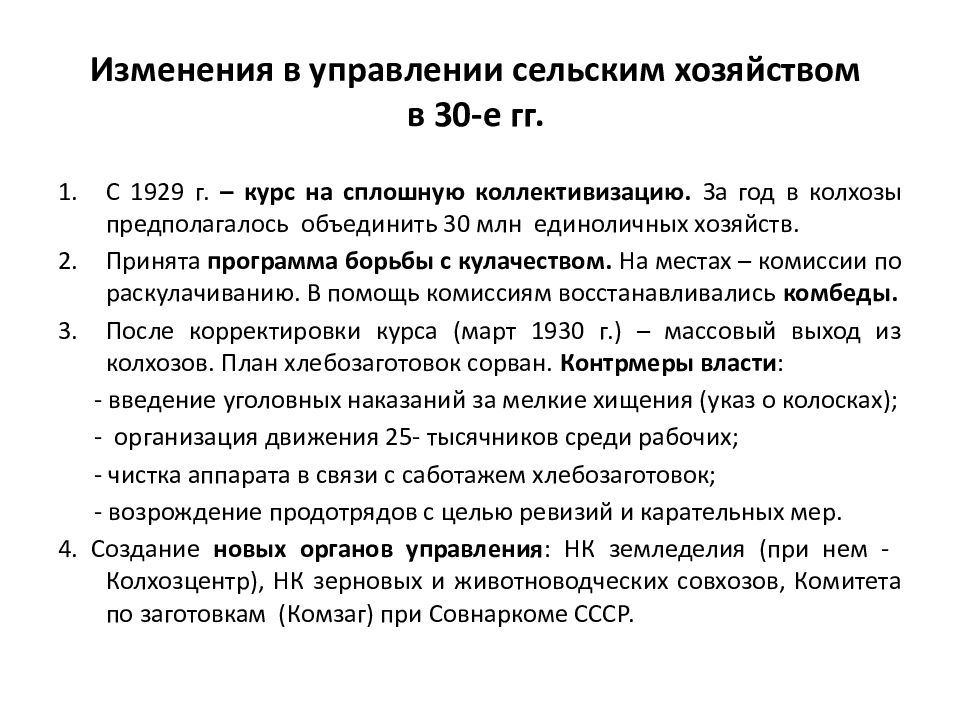

Слайд 14: Изменения в управлении сельским хозяйством в 30-е гг

С 1929 г. – курс на сплошную коллективизацию. За год в колхозы предполагалось объединить 30 млн единоличных хозяйств. Принята программа борьбы с кулачеством. На местах – комиссии по раскулачиванию. В помощь комиссиям восстанавливались комбеды. После корректировки курса (март 1930 г.) – массовый выход из колхозов. План хлебозаготовок сорван. Контрмеры власти : - введение уголовных наказаний за мелкие хищения (указ о колосках); - организация движения 25- тысячников среди рабочих; - чистка аппарата в связи с саботажем хлебозаготовок; - возрождение продотрядов с целью ревизий и карательных мер. 4. Создание новых органов управления : НК земледелия (при нем - Колхозцентр), НК зерновых и животноводческих совхозов, Комитета по заготовкам ( Комзаг ) при Совнаркоме СССР.

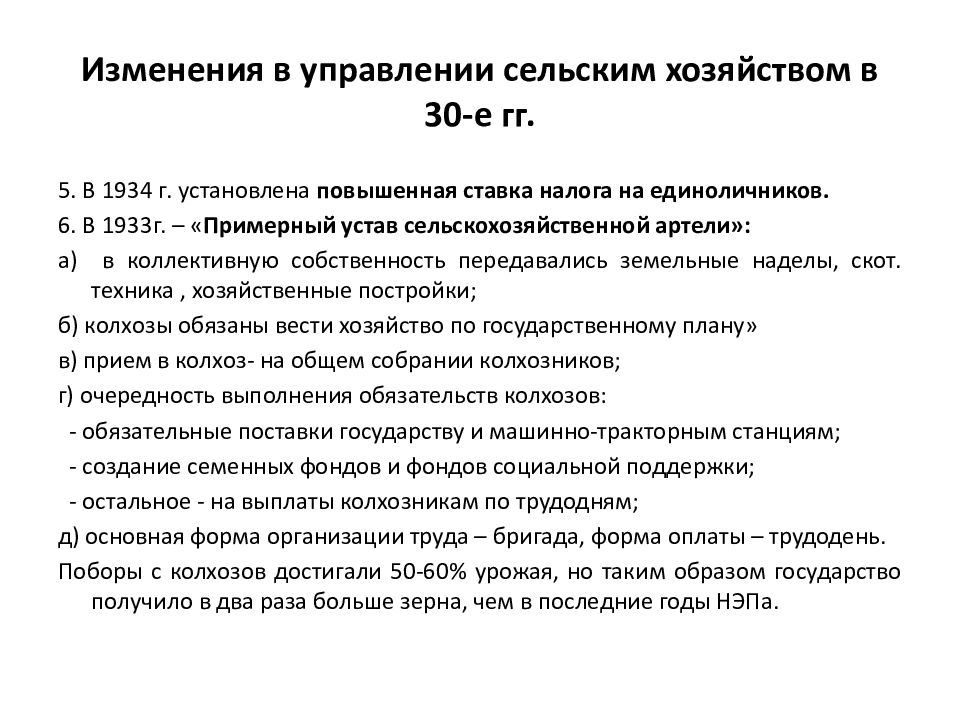

Слайд 15: Изменения в управлении сельским хозяйством в 30-е гг

5. В 1934 г. установлена повышенная ставка налога на единоличников. 6. В 1933г. – « Примерный устав сельскохозяйственной артели»: а) в коллективную собственность передавались земельные наделы, скот. техника, хозяйственные постройки; б) колхозы обязаны вести хозяйство по государственному плану» в) прием в колхоз- на общем собрании колхозников; г) очередность выполнения обязательств колхозов: - обязательные поставки государству и машинно-тракторным станциям; - создание семенных фондов и фондов социальной поддержки; - остальное - на выплаты колхозникам по трудодням; д ) основная форма организации труда – бригада, форма оплаты – трудодень. Поборы с колхозов достигали 50-60% урожая, но таким образом государство получило в два раза больше зерна, чем в последние годы НЭПа.

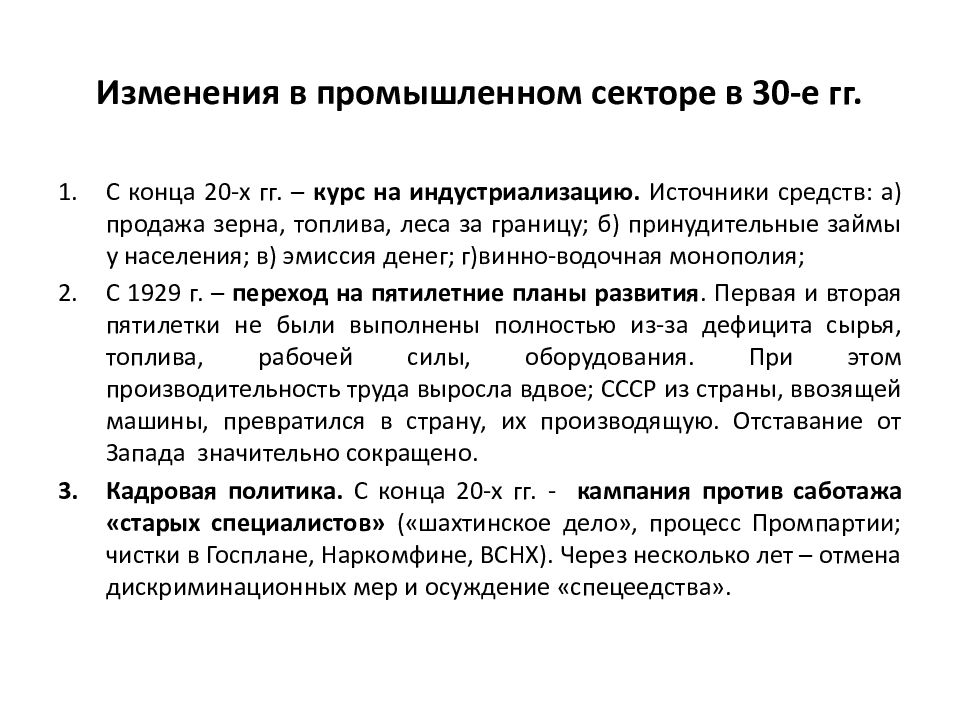

Слайд 16: Изменения в промышленном секторе в 30-е гг

С конца 20-х гг. – курс на индустриализацию. Источники средств: а) продажа зерна, топлива, леса за границу; б) принудительные займы у населения; в) эмиссия денег; г)винно-водочная монополия; С 1929 г. – переход на пятилетние планы развития. Первая и вторая пятилетки не были выполнены полностью из-за дефицита сырья, топлива, рабочей силы, оборудования. При этом производительность труда выросла вдвое; СССР из страны, ввозящей машины, превратился в страну, их производящую. Отставание от Запада значительно сокращено. Кадровая политика. С конца 20-х гг. - кампания против саботажа «старых специалистов» (« шахтинское дело», процесс Промпартии ; чистки в Госплане, Наркомфине, ВСНХ). Через несколько лет – отмена дискриминационных мер и осуждение « спецеедства ».

Слайд 17: Изменения в промышленном секторе в 30-е гг

4. Политика закрепления рабочей силы на местах. С 1932 г. – система прописки, трудовые книжки с фиксацией мест работы. В том же году – меры наказания за неявку на работу: увольнение, лишение продовольственных карточек, выселение с жилплощади. 5. Централизация управления на предприятиях : замена управленческого «треугольника» (секретарь парткома, председатель профкома, директор) единоначалием директоров. 6. Нарастание планово-регулирующих начал в экономике: с 1929 г. тресты и синдикаты ориентируются исключительно на план. С 1930 г. – запрет на частные магазины, централизация кредитной системы. 7. Постепенное усиление отраслевого принципа управления, создание системы отраслевых промышленных народных комиссариатов.

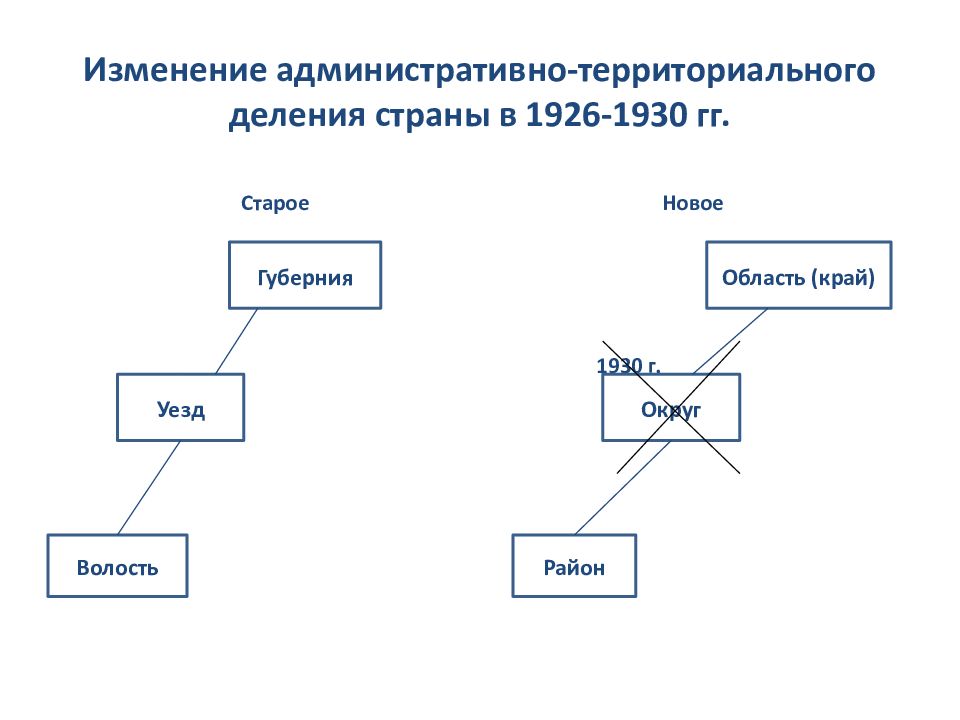

Слайд 18: Изменение административно-территориального деления страны в 1926-1930 гг

Старое Новое 1930 г. Волость Уезд Губерния Район Округ Область (край)

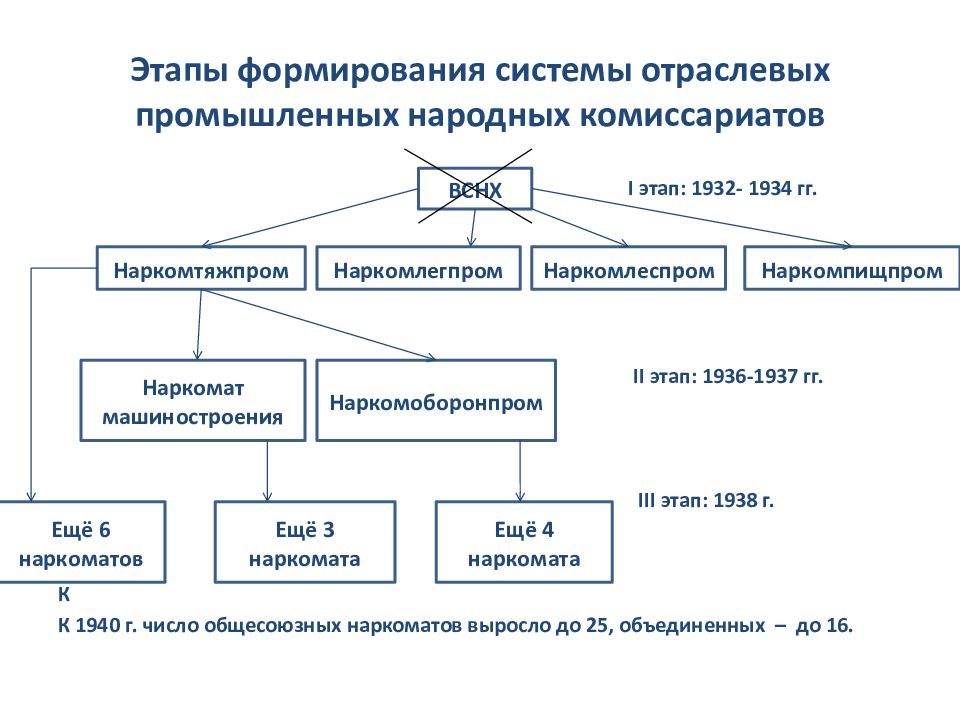

Слайд 19: Этапы формирования системы отраслевых промышленных народных комиссариатов

I этап: 1932- 1934 гг. II этап: 1936-1937 гг. III этап: 1938 г. К К 1940 г. число общесоюзных наркоматов выросло до 25, объединенных – до 16. ВСНХ Наркомтяжпром Наркомлегпром Наркомлеспром Наркомпищпром Наркомат машиностроения Наркомоборонпром Ещё 6 наркоматов Ещё 3 наркомата Ещё 4 наркомата

Слайд 20: Предпосылки формирования административно-командной системы управления экономикой

Необходимость выравнивания экономических показателей различных регионов огромной страны. Сама природа социалистического строя, основанного на общественной собственности. Ускоренная модернизация экономики в условиях нарастающей военной угрозы. Недооценка правящей элитой национальной и региональной специфики. Низкий уровень политической культуры и общественной активности граждан. Административно-командная система управления – особая разновидность государственного управления, отличающаяся преимущественным применением директивных методов, широким использованием административного принуждения в экономике.

Слайд 21: Особенности административно-командной системы управления

Жесткая централизация. Широкое применение чрезвычайных методов с использованием репрессий. Разрастание исполнительного аппарата. Отказ от рыночных механизмов. Развитие экономики на основе планирования. Пресечение всякой несанкционированной социальной инициативы.

Последний слайд презентации: Государственное управление в 30-е годы: Изменения в ходе военной реформы конца 30-х гг

Снижение призывного возраста до 19 лет (для выпускников школ – до 18 лет); сужение круга лиц, пользовавшихся освобождением или отсрочками. Создание военных советов при военных округах и на флотах, впоследствии – Главных военных советов при народных комиссариатах обороны и военно-морского флота. Расширение сети военных учебных заведений (к началу 40-х гг. – 19 военных академий, 7 высших военно-морских училищ, 10 военных факультетов при гражданских вузах, 208 средних военных училищ). Восстановление института военных комиссаров во всех воинских частях, штабах, учебных заведениях. Переход на кадровой принцип формирования армии.