Первый слайд презентации: Государство и право античности – Древняя Греция

Античная (греко-римская цивилизация) является более высокой ступенью развития человеческого общества. Апогей развития — 1 тыс. до н.э.—1 тыс. н.э. Цивилизация сложилась на юге Европы в бассейне Средиземного моря, на Балканском полуострове (южная часть Пелопоннеса, Эгейское море — о. Крит). Первые протогосударства возникли в 3-2 тыс. до н.э., причем не без влияния восточного мира. Взаимодействие двух цивилизаций было тесным и глубоким. Греческие города в Малой Азии — Милет, Эфес. Через них осуществлялись торговые, культурные и иные связи с Востоком.

Слайд 2

Возникновение и расцвет первых очагов государственности на территории Древней Греции происходит во II тыс. до н.э. на острове Крит, а затем в материковой части Балканского полуострова. Эти государства имели много общих черт с восточными государствами: монархический характер власти, земельную общину и крупное государственно-храмовое владение. Однако к началу I тыс. до н.э. эти государства в результате природных и социальных катаклизмов пришли в упадок. Новый подъем политического развития происходит в I тыс. до н.э. и связан с завоеванием Балканского полуострова и островов Эгейского моря племенами греков-ахейцев. Развитие производительных сил, социально-экономическая дифференциация и образование классов привели к возникновению в Древней Греции античных городов-государств (полисов). Античные полисы, состоящие из города и прилегающего сельского округа, по существу представляли собой гражданские и политические общины.

Слайд 3: Периодизация

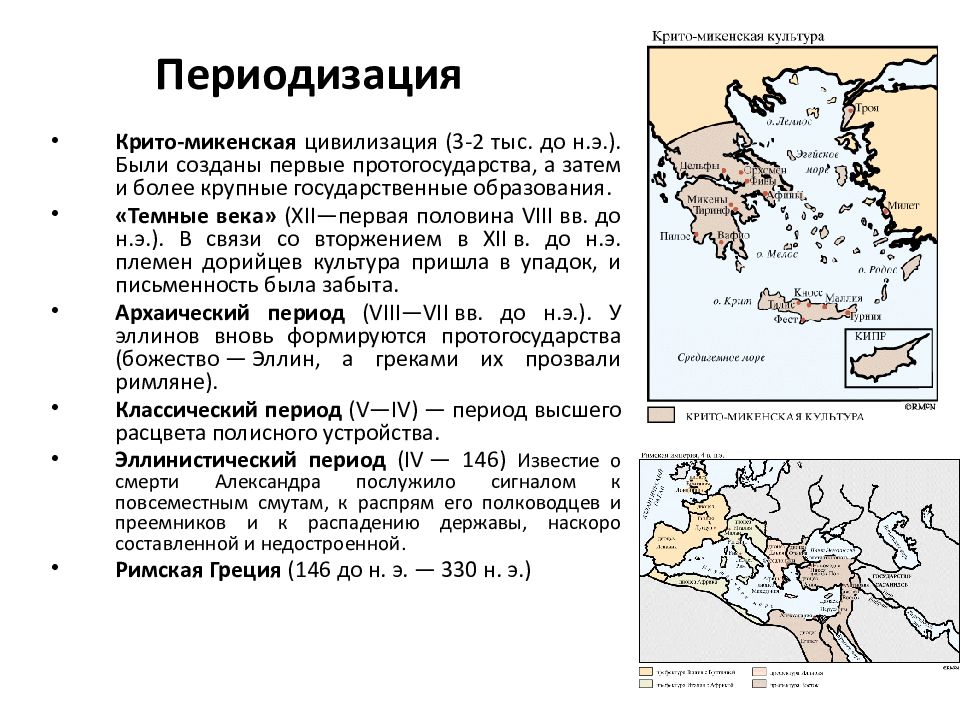

Крито-микенская цивилизация (3-2 тыс. до н.э.). Были созданы первые протогосударства, а затем и более крупные государственные образования. «Темные века» (XII—первая половина VIII вв. до н.э.). В связи со вторжением в XII в. до н.э. племен дорийцев культура пришла в упадок, и письменность была забыта. Архаический период (VIII—VII вв. до н.э.). У эллинов вновь формируются протогосударства (божество — Эллин, а греками их прозвали римляне). Классический период (V—IV) — период высшего расцвета полисного устройства. Эллинистический период (IV — 146) Известие о смерти Александра послужило сигналом к повсеместным смутам, к распрям его полководцев и преемников и к распадению державы, наскоро составленной и недостроенной. Римская Греция (146 до н. э. — 330 н. э.)

Слайд 4: Древние Афины

Аттика (прибрежная страна) Территорию Аттики в конце 2 тыс. до н.э. населяли четыре племени, во главе у каждого стояли вожди — базилевсы, народное собрание — экклесия, совет старейшин. Образование Афинского государства связывают с реформами Тесея (XIII в. до н.э.). При нем произошло слияние 12 ранее обособленных племенных поселений в одно целое с центром в Афинах (синойкизм). Тесею приписывают разделение всех свободных граждан Афин на 3 социальные группы: эвпатридов – родовой знати, геоморов – земледельцев, демиургов – ремесленников.

Слайд 5: Решающее значение для оформления государства в Афинах имели реформы Солона (594 г. до н.э.) - сисахфия

Солон Отменил жестокие Законы Драконта Сисахфия ( стряхивание бремени): Отменялась долговая кабала ликвидировались все прежние долги по имущественному цензу все были разбиты на 4 разряда: - пентакосимедимны - всадники, - зевгиты - феты. Создан совет 400 ( булэ ) и расширены функцииции народного собрания Создан новый судебный орган ( гелиэя ), в который мог быть избран любой афинский гражданин независимо от его имущественного положения.

Слайд 6

После Солона власть захватил тиран Писистрат. Он имел личную охрану, которая выполняла функции постоянной армии, принудил граждан платить налог и ввел институт разъездных судей. Однако власть тиранов была недолгой демократические традиции Афин вскоре были возвращены. После свержения писистратидов дело Солона продолжил архонт Клисфен, правление которого стало завершающим этапом образования Афинского государства.

Слайд 7: Реформы Клисфена

Ликвидированы последние остатки родового строя. Аттика разделена на 10 территориальных фил, которые делились на демы. Новый орган управления — Совет Пятисот — сформировался из представителей 10 фил по 50 человек от каждой. Появился новый орган управления (коллегия 10 стратегов), в нее избирали по 1 представителю от каждой филы. В практику народных собраний был введен остракизм. Осужденный большинством голосов удалялся за пределы Аттики на 10 лет.

Слайд 8: Общественный строй

Афинское общество было рабовладельческим. Поэтому основной сословной границей было различие свободных и рабов. Свободное население однородным. В него входили две социальные группы: граждане и метеки. Права граждан коррелировали с их обязанностями. Обязательной была военная служба; отказ от нее влек за собой лишение нрав. Состоятельные граждане должны были выполнять повинность в пользу государства – литургии: триерархию (обязанность снаряжать за свой счет корабль), устройство празднеств, состязаний. Метэки – чужестранцы, проживавшие в Афинах более или менее продолжительное время. Они не имели никаких политических прав, не имели права приобретать недвижимость, а если это им и разрешалось, то стоимость дома не могла превышать 2 тыс. драхм, а стоимость земельного участка – 12 тыс. драхм. С метэков взималась особая подать, так называемый - метэкион. Кроме того, метэки несли все повинности, кроме повинности по сооружению кораблей – триер. Они привлекались также к военной службе. К метэкам по своему положению приравнивались вольноотпущенники. Свободному населению Афин противостояли рабы. Различались рабы частных лиц и рабы государственные.

Слайд 9: Основные органы Афинской республики

Высшей властью полиса считалось народное собрание полноправных граждан не моложе 20 лет. Закон вступал в силу после рассмотрения его советом 500. Граждане привлекались к обсуждению и принятию особо ваажных законов. Совет 500 ( булэ ) высший административный орган - его члены избирались по жребию народным собранием из граждан не моложе 30 лет. Совет был разбит на 10 пританий ( кажадая притания дежурила 1\10 часть года). Гелиэя - 6 тыс. судей, избираемых народным собранием. Суд был открытый и гласный. Все судьи делились на 10 декастерий. Коллегия 10 стратегов - высший орган исполнительной власти. Стратеги избирались открытым голосованием. Стратег должен был иметь определенный возраст, имущественный ценз и военный опыт. Возвышение коллегии стратегов вело к уменьшении роли ареопага. Ареопаг - суд по особо тяжким уголовным делам. Высокий имущественный ценз. Из 9 архонтов привилегии имели 3 - эпоним (рассматривал жалобы граждан), базилей (культовый, ведал ответственностью за святотатство), полемарх (следил за обрядами жертвоприношений, ставил памятники войнам, ведал преступлениями чужестранцев). Полиция - следила за всем и все докладывала властям. Служить в полиции считалось позором и сотрудники набирались из рабов.

Слайд 10: Судебная система Афин

Высшим судебным органом являлась гелиэя. Ареопаг сохранил некоторые судебные функции, рассматривал дела об умышленном убийстве или по поручению народного собрания — дела о государственных преступлениях. Суд эффетов рассматривал дела о неумышленных убийствах. Коллегия одиннадцати — дела о разбое, кражах и других имущественных преступлениях. Третейский суд диэтетов — крупные гражданско-правовые споры об имуществе, Коллегия сока — мелкие имущественные споры. Народное собрание рассматривало дела о наиболее тяжких преступлениях. Существовали также территориальные суды по демам.

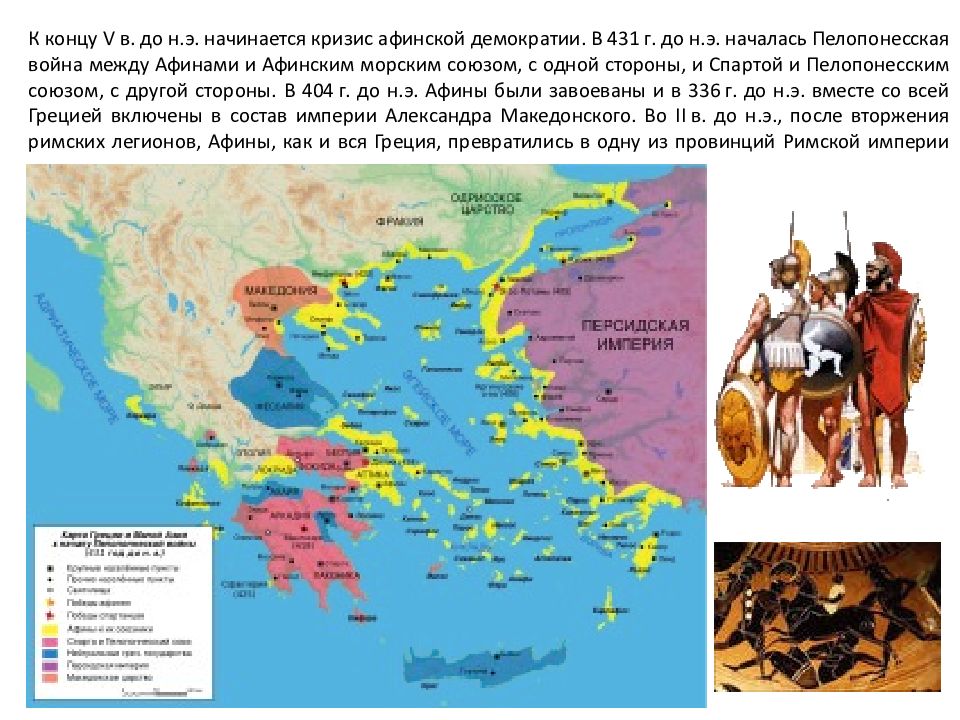

Слайд 11: К концу V в. до н.э. начинается кризис афинской демократии. В 431 г. до н.э. началась Пелопонесская война между Афинами и Афинским морским союзом, с одной стороны, и Спартой и Пелопонесским союзом, с другой стороны. В 404 г. до н.э. Афины были завоеваны и в 336 г. до н.э. вместе со всей Грецией включены в состав империи Александра Македонского. Во II в. до н.э., после вторжения римских легионов, Афины, как и вся Греция, превратились в одну из провинций Римской империи

Слайд 12: Древняя Спарта

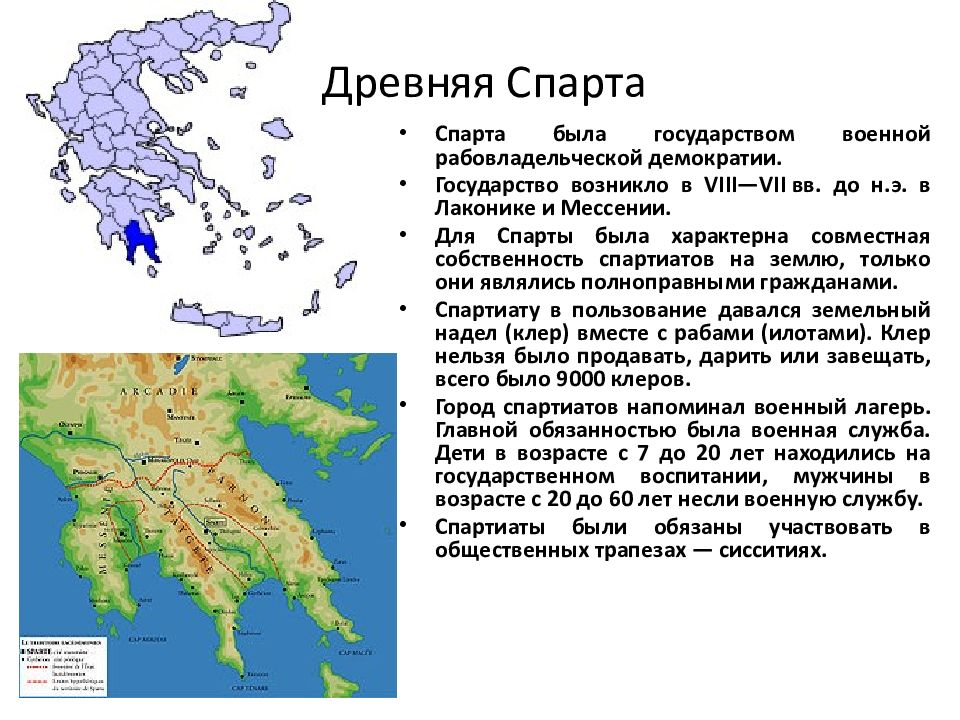

Спарта была государством военной рабовладельческой демократии. Государство возникло в VIII—VII вв. до н.э. в Лаконике и Мессении. Для Спарты была характерна совместная собственность спартиатов на землю, только они являлись полноправными гражданами. Спартиату в пользование давался земельный надел (клер) вместе с рабами (илотами). Клер нельзя было продавать, дарить или завещать, всего было 9000 клеров. Город спартиатов напоминал военный лагерь. Главной обязанностью была военная служба. Дети в возрасте с 7 до 20 лет находились на государственном воспитании, мужчины в возрасте с 20 до 60 лет несли военную службу. Спартиаты были обязаны участвовать в общественных трапезах — сисситиях.

Слайд 13: Социальная структура

Спартиаты. Из этой категории выделились гипомейоны — опустившиеся спартиаты без земли. Периэки — жители периферийных горных неплодородных районов.Были лично свободны, обладали имущественной правоспособностью, несли военную обязанность, но не пользовались политическими правами и находились под надзором особых должностных лиц — гармостов. Илоты — порабощенные жители, рабы. Самостоятельно вели свое хозяйство, не были товаром, отдавали около половины урожая, обрабатывали землю спартиатов, участвовали в войнах в качестве легковооруженных воинов.

Слайд 14: Государственный строй

Сочетались элементы военной демократии и родоплеменного строя. Во главе государства стояли два архагета, главы двух племен — дорийского и ахейского. Архагеты обладали наследственной властью, входили в совет старейшин, осуществляли судебные полномочия по некоторым делам. Однако в дальнейшем их полномочия были существенно ограничены, особенно военные. В Совет старейшин — герусию — входили 28 геронтов, пожизненно избираемых народным собранием из знатных спартиатов, достигших 60 лет. В народном собрании (апелла) участвовали все мужчины-спартиаты, достигшие 30 лет. К IV в. до н.э. роль народного собрания становится пассивной. Коллегия из пяти эфоров — представителей аристократии — избиралась на один год. Постепенно с VI в. до н.э. ее роль возросла, эфоры поставили под свой контроль архагетов, осуществляли рассмотрение дел по имущественным спорам, получили право созывать герусию и народное собрание, стали руководить их деятельностью. Социальное и политическое устройство Спарты было скреплено договором — ретрой Ликурга. В III в. до н.э. происходит кризис политической системы Спарты. В середине II в. до н.э. Спарта подпадает под власть Рима

Слайд 15: Основные черты афинского права

Источники права: Обычное право. Законодательная деятельность верховных органов власти: Законы Драконта (621 г. до н.э.) вводили жестокие наказания (смертной казнью карались кража овощей, праздный образ жизни), запрещалась кровная месть; Законы Солона (594 г. до н.э.) затрагивали широкий круг вопросов: организация государственной власти и регулирование новых гражданско-правовых отношений (долговая реформа, закрепление частной собственности на землю и д.); псефизмы — постановления народных собраний. Драконт Солон

Слайд 16: Право собственности и обязательства

В афинском праве различалось владение как фактическое обладание имуществом с его использованием и собственность как владение с правом распоряжения. Со времен Солона утвердилось понятие частной собственности. Формы собственности — государственная и частная. Обязательства были из договоров и деликтов (причинение вреда). Залог земли назывался ипотекой. Виды договоров: купли-продажи, займа, имущественного найма движимого и недвижимого имущества, личного найма, товарищества и др.

Слайд 17: Брак и семья

Безбрачие в Афинах являлось аморальным, многоженство же допускалось. Брак заключался посредством договора между женихом и семьей невесты. После замужества женщина находилась под властью и мужа, и отца. Развод для мужчины был свободен, для женщины — затруднен. Дети находились под властью отца.

Последний слайд презентации: Государство и право античности – Древняя Греция: Преступления и наказания

Различались преступления против государства, личности, имущества. Характер наказания зависел, прежде всего, от тяжести содеянного. За наиболее тяжкие преступления — измену, безбожие, умышленное убийство — следовала смертная казнь. За преступления против личности — возмещение вреда. Вор-рецидивист обращался в рабство. Имущественные провинности карались штрафом, конфискацией имущества. Телесные наказания применялись только к рабам. Как вид наказания существовала атимия — лишение осужденного политических прав. Судебный процесс. Судебный процесс носил обвинительный характер. Обязанность доказательства вины лежала на участниках процесса. Виды доказательств: свидетельские показания, клятва, показания под пыткой или под текстом закона, письменное свидетельство. Адвокатов не было, граждане осуществляли защиту сами, но были помощники в написании речей — логографы и так называемые помогающие ораторы, выступавшие вместо сторон. Свидетелей-рабов могли допрашивать с помощью пыток. Голосование судей по делу было тайным.