Первый слайд презентации: Античная цивилизация: Древняя Греция

Слайд 2: ПЛАН

Исторический хронотоп Античности. Ее специфические черты. Становление первых элементов античной цивилизации. Минойская и Микенские культуры. Полис – концентрированное выражение античной культуры. Типологические черты греческого искусства.

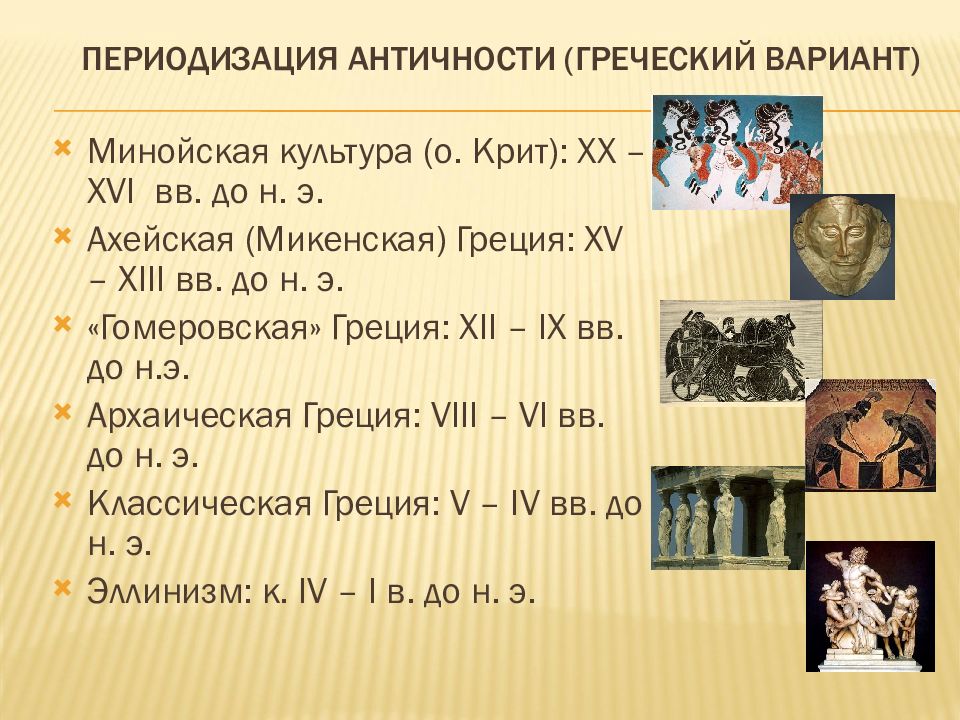

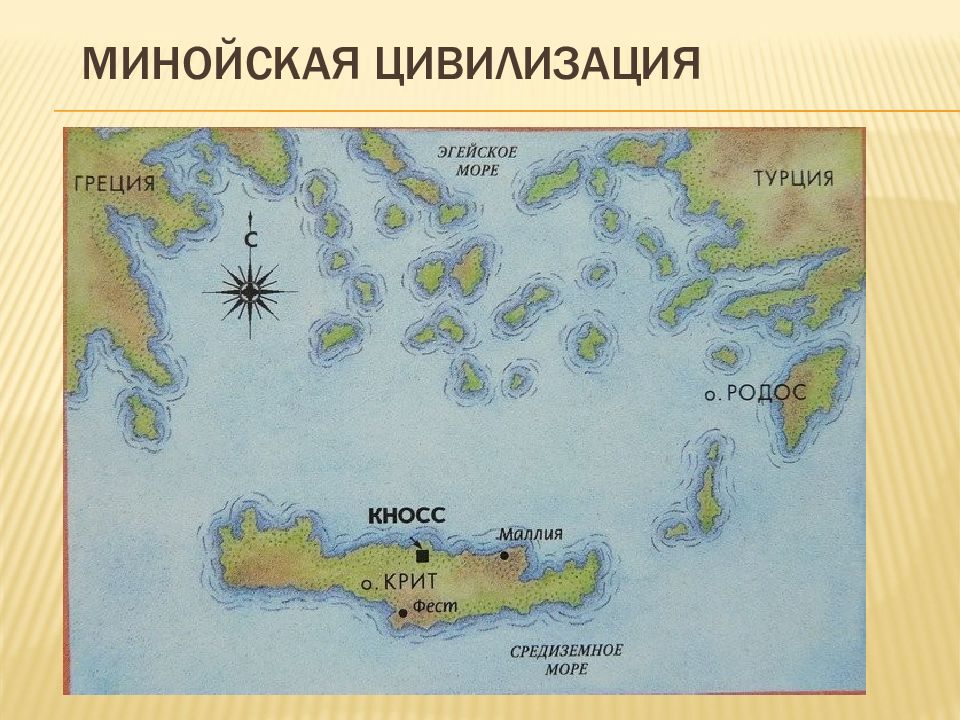

Минойская культура (о. Крит): XX – XVI вв. до н. э. Ахейская (Микенская) Греция: XV – XIII вв. до н. э. «Гомеровская» Греция: XII – IX вв. до н.э. Архаическая Греция: VIII – VI вв. до н. э. Классическая Греция: V – IV вв. до н. э. Эллинизм: к. IV – I в. до н. э.

Слайд 4: Условия формирования «открытой цивилизации» античности

Климат субтропический на грани умеренного. Географическое положение: полуостров Пелопонес и острова Средиземного моря. Почвы: бедные, на склонах гор при отсутствии больших рек. Население: индоевропейцы, заселившие южную Европу в конце II тысячелетия до н.э.

Слайд 5: Специфические черты «открытой цивилизации» античности

Сочетание земледелия (пшеница, овощи, оливы) со скотоводством (козы, овцы). Бронзовые орудия труда и оружие, с переходом к железу в период формирования полиса. Отсутствие потребности в коллективном труде. Индивидуально-общинный (полисный) тип собственности на землю. Морская торговля в сочетании с морским разбоем дают необходимый прибавочный продукт для формирования богатств.

Слайд 6: Новые явления в культуре:

« Героизация» мифологии. Отделение истории от мифа. Новое отношение к телу человека. Появление гигиены и спортивных состязаний (Олимпийские игры). Рождение театра (7 в. до н. э.) Персонификация искусства. Появление стилей и ордеров в архитектуре. Отделение знания от веры. Создание философии. Открытие логики.

Слайд 8

Серьёзные раскопки дворцов на Крите начал в 1900 году британский археолог Артур Эванс. Он посвятил изучению минойской цивилизации 40 лет своей жизни. Артур Эванс ( 1851 1941)

Слайд 10: Типологические черты минойского общества:

Земледелие на основе бронзовых орудий труда. Доминирующий тип собственности – дворцовое (храмовое?) хозяйство. Бедность почв и недостаточные условия для ирригации восполняются за счет военных походов и грабежа прибрежных городов. Критское « десятиградие » – союз городов номового типа. Города – без оборонительных сооружений. Социальная структура: не выяснена до конца. Есть указания на существование аристократии, народа и большого количества слуг (рабов?). Политическая структура: не выяснена до конца. Археологически доказывается женско-жреческий тип управлений, по мифам соседних народов – царский тип. Культ бога-быка и мифологический цикл с ним связанный.

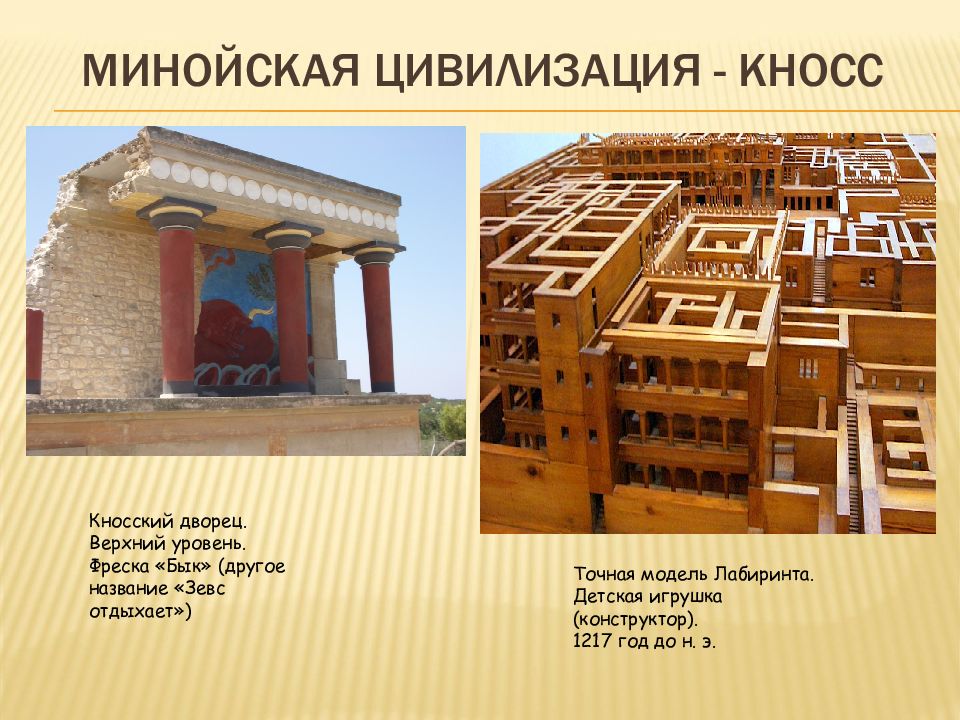

Слайд 11: Минойская цивилизация - Кносс

Кносский дворец. Верхний уровень. Фреска «Бык» (другое название «Зевс отдыхает») Точная модель Лабиринта. Детская игрушка (конструктор). 1217 год до н. э.

Слайд 12: Минойская цивилизация - Кносс

Предполагаемый внешний вид Кносского дворца (реконструкция Эванса)

Тип общественных зданий – лабиринт. Тип храмового зодчества – мегарон (прямоугольное здание с портиком у входа). Колонны - расширяющиеся кверху. Орнаментальность архитектуры с преобладанием геометрических и морских мотивов. Изображение людей: фрески, росписи сосудов и фигурки женщин («парижанки»; «богини со змеями»). Таврокатапсия как часть религиозного культа и ее отражения в живописи и росписи на сосудах. Золотые перстни-печати. Ритуальное оружие – двусторонние секиры ( лабрис ).

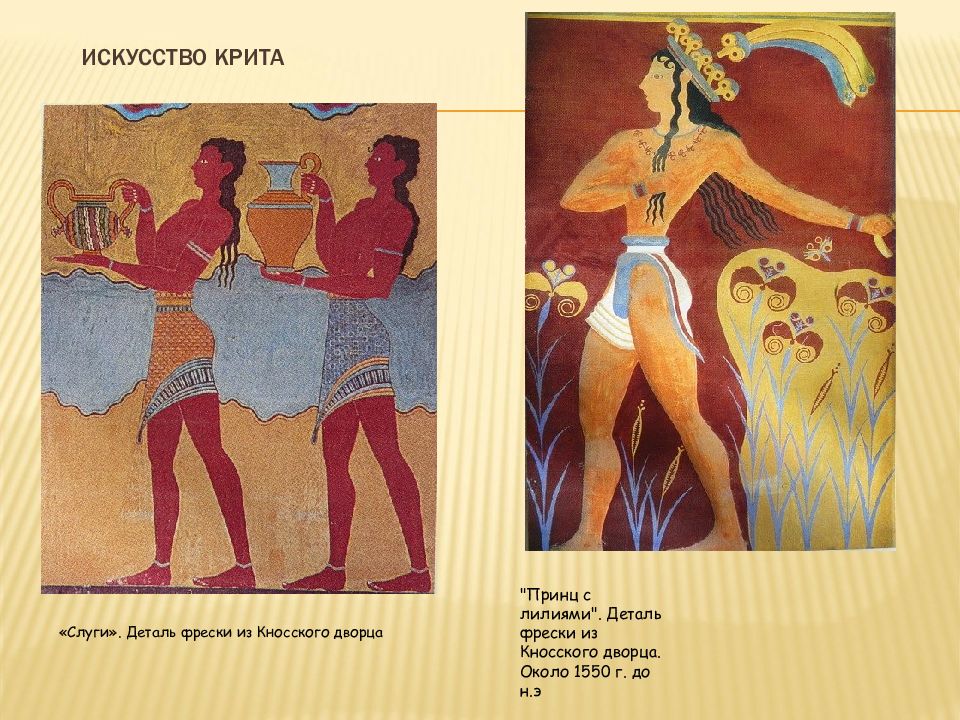

Слайд 15: Искусство Крита

"Принц с лилиями". Деталь фрески из Кносского дворца. Около 1550 г. до н.э «Слуги». Деталь фрески из Кносского дворца

Слайд 16: Искусство Крита: « Таврокатапсия »

Таврокатапсия – ритуальные прыжки через быка Тавромахия – бои с быком, игры с быком

Слайд 18: Искусство Крита: «Богиня со змеями»

Богиня со змеями — тип вотивных женских статуэток с пресмыкающимися в руках, датируемых примерно 1600 г. до н. э вотивные дары (лат. votivus — посвящённый богам, от votum — обет, желание) — различные вещи, приносимые в дар божеству

Слайд 19: Лабрис – эмблема Матери-Богини

"Двойной топор Богини символизировал щедрое плодородие земли. Напоминая мотыгу, которой взрыхляли землю для посева, топор в то же время был стилизацией бабочки, одного из символов трансформации и возрождения Богини". (Риан Айслер) Название большого дворца критских царей в Кноссе — Лабиринт — расшифровывается как "Дом двойного топора". Пифос с изображением лабриса из Кносского дворца.

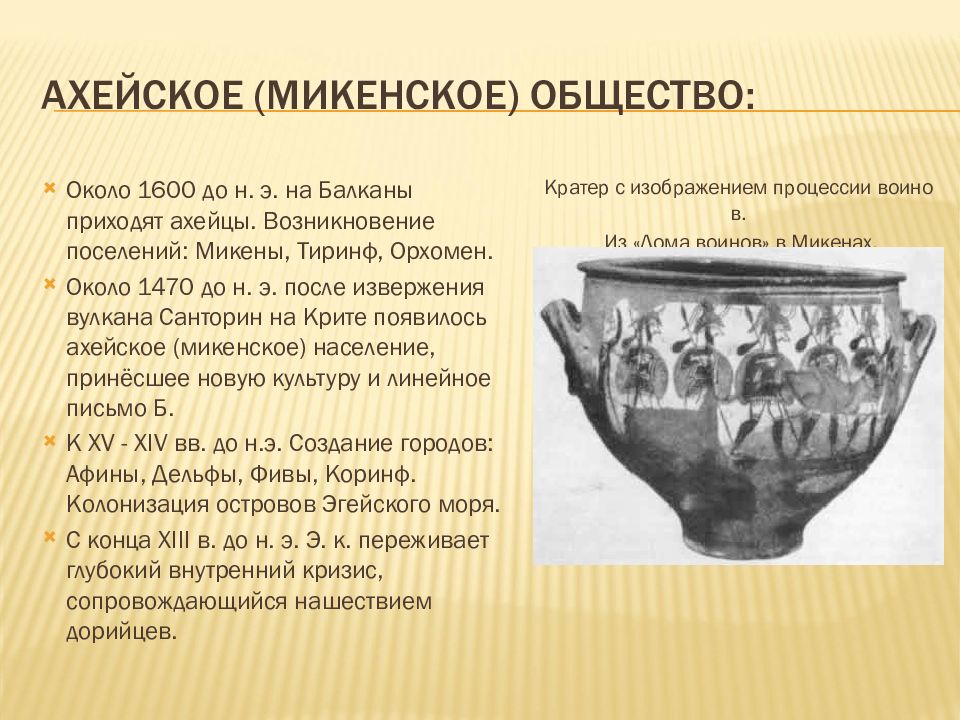

Слайд 20: Ахейское (микенское) общество:

Около 1600 до н. э. на Балканы приходят ахейцы. Возникновение поселений: Микены, Тиринф, Орхомен. Около 1470 до н. э. после извержения вулкана Санторин на Крите появилось ахейское (микенское) население, принёсшее новую культуру и линейное письмо Б. К XV - XIV вв. до н.э. Создание городов: Афины, Дельфы, Фивы, Коринф. Колонизация островов Эгейского моря. С конца XIII в. до н. э. Э. к. переживает глубокий внутренний кризис, сопровождающийся нашествием дорийцев. Кратер с изображением процессии воинов. Из «Дома воинов » в Микенах. Терракота, роспись. Около 1200 до н. э.

Слайд 22: Типологические черты ахейского общества:

Широкое распространения масличных культур и виноградарства. Использование плуга. Наиболее развитое ремесло – гончарное. Попытка воспроизвести хозяйство критского типа с обширным дворцовым хозяйством большим количеством слуг-рабов. Преобладание внешней торговли над внутренней. Главный контрагент – Египет. Бронзовые орудия труда и оружие. Циклопическая кладка городов.

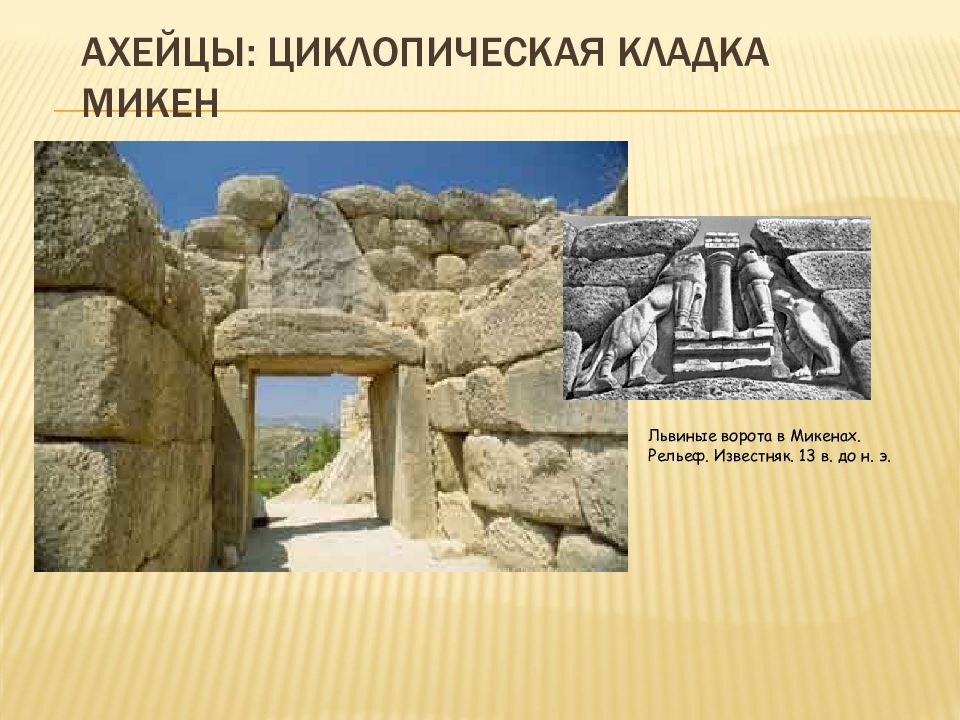

Слайд 23: Ахейцы: циклопическая кладка Микен

Львиные ворота в Микенах. Рельеф. Известняк. 13 в. до н. э.

Слайд 24: Микены

«Маска Агамемнона». Из гробницы V могильного круга «А» в Микенах. Золото. Около 1500 до н. э. Микенское золото 14 век до н.э.

Слайд 26: Античный полис

Общинное самоуправление свободных граждан, объединяемых: общим происхождением (или историей совместного проживания), землевладением, религиозным культом, совместно вырабатываемыми правилами.

Слайд 27: Принципы полисной жизни (1)

Свобода: только свободные землевладельцы имеют права и обязанности граждан.

Слайд 28: Принципы полисной жизни (2)

Принадлежность к роду: Иностранцы не имеют прав в полисе. Вольноотпущенники приобретают права, вступая в семью гражданина.

Слайд 30: Типологические черты искусства древней греции (от архаики до классики):

Антропоцентризм. Образы богов очеловечиваются. Сам человек – в центре картины мира и является главной темой искусства. Мимезис - «подражание природе», действительности. Агональное (соревновательное )начало как принцип культ. организации Сюжетность. Важно то искусство, в котором содержится история. Авторское начало (индивидуализм). Калокагатия (гармония) и умеренность.

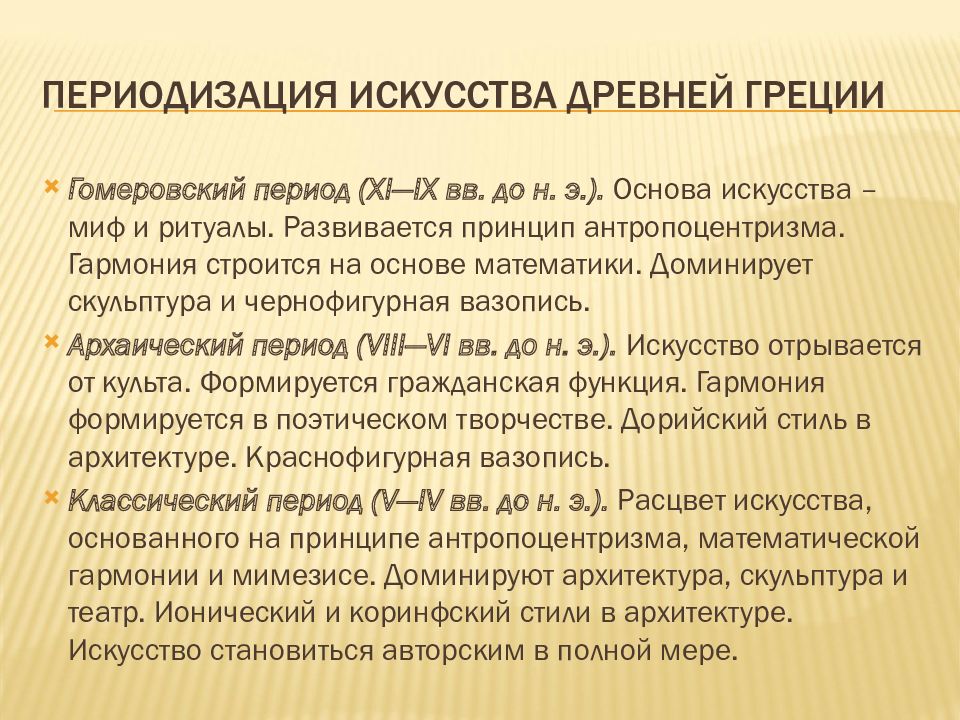

Слайд 31: Периодизация искусства древней греции

Гомеровский период (XI—IX вв. до н. э.). Основа искусства – миф и ритуалы. Развивается принцип антропоцентризма. Гармония строится на основе математики. Доминирует скульптура и чернофигурная вазопись. Архаический период (VIII—VI вв. до н. э.). Искусство отрывается от культа. Формируется гражданская функция. Гармония формируется в поэтическом творчестве. Дорийский стиль в архитектуре. Краснофигурная вазопись. Классический период (V—IV вв. до н. э.). Расцвет искусства, основанного на принципе антропоцентризма, математической гармонии и мимезисе. Доминируют архитектура, скульптура и театр. Ионический и коринфский стили в архитектуре. Искусство становиться авторским в полной мере.

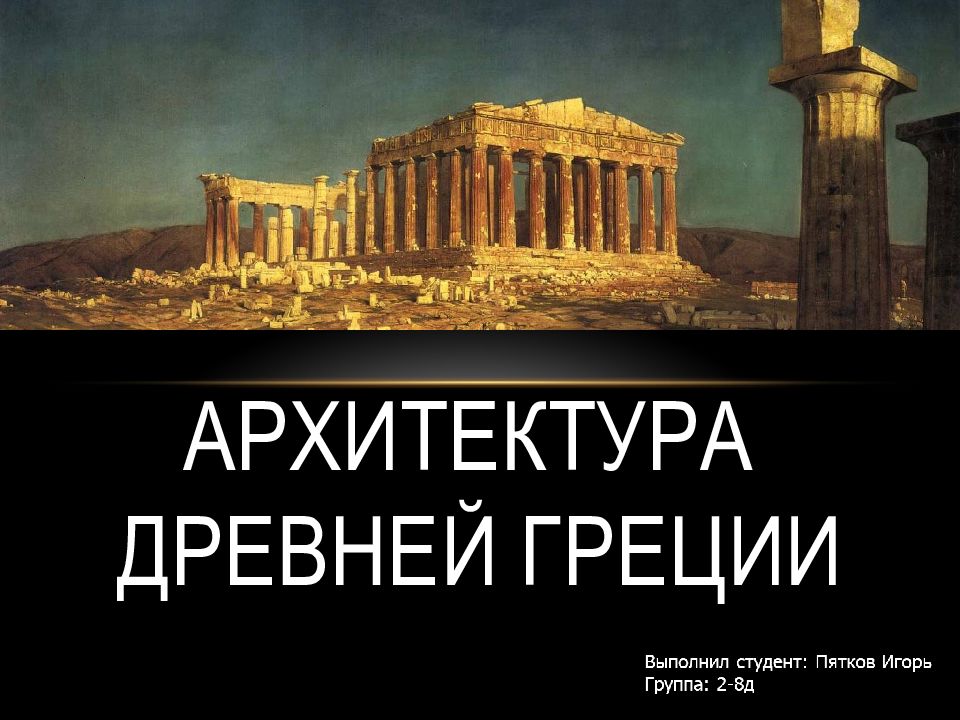

Слайд 32: Архитектура Древней ГРеции

Греческий храм - архитектурный образ союза людей и богов

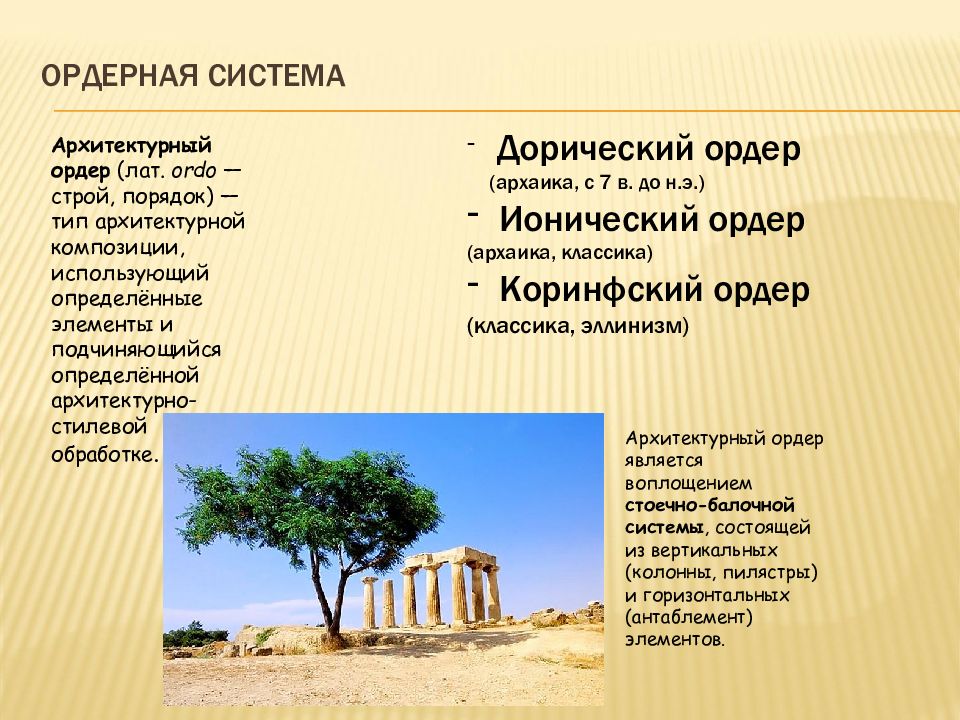

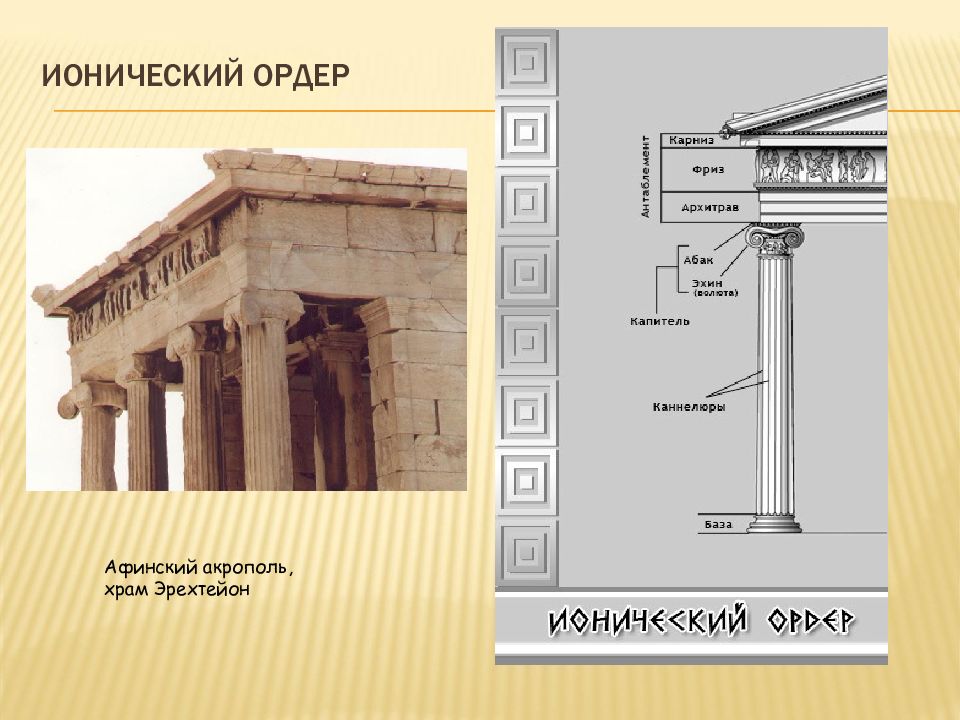

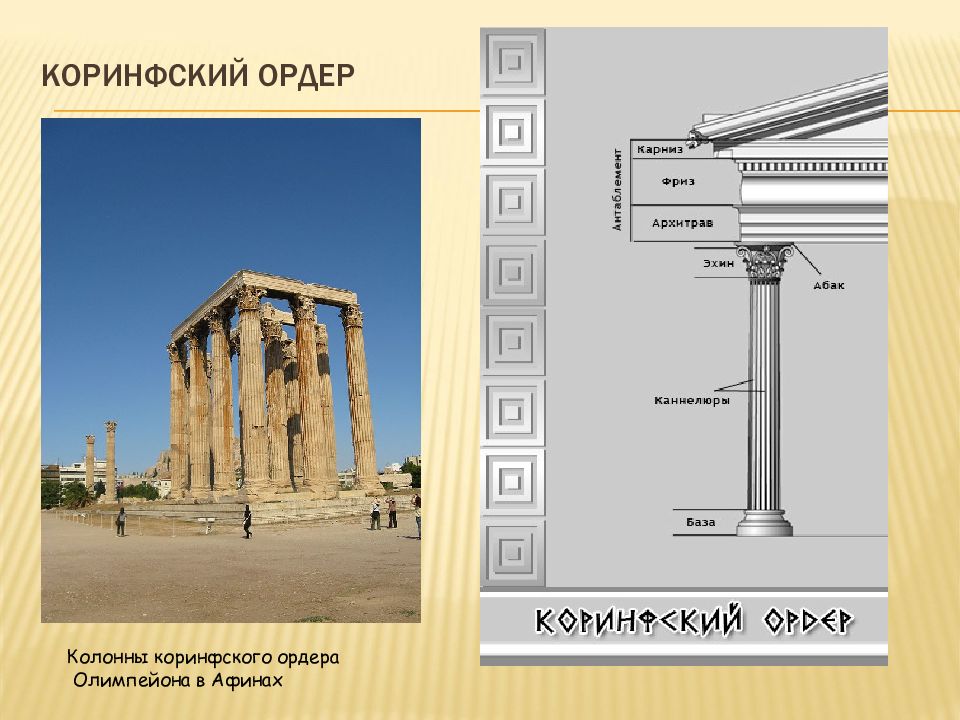

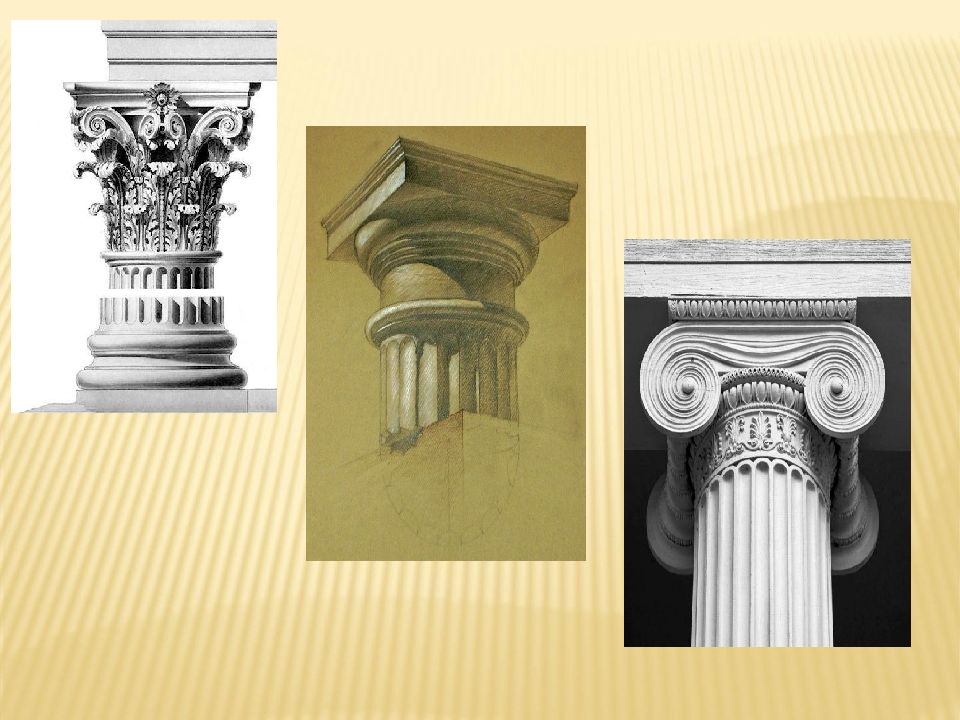

Слайд 33: Ордерная система

Архитектурный ордер (лат. ordo — строй, порядок) — тип архитектурной композиции, использующий определённые элементы и подчиняющийся определённой архитектурно-стилевой обработке. Дорический ордер (архаика, с 7 в. до н.э.) Ионический ордер (архаика, классика) Коринфский ордер (классика, эллинизм) Архитектурный ордер является воплощением стоечно-балочной системы, состоящей из вертикальных (колонны, пилястры) и горизонтальных (антаблемент) элементов.

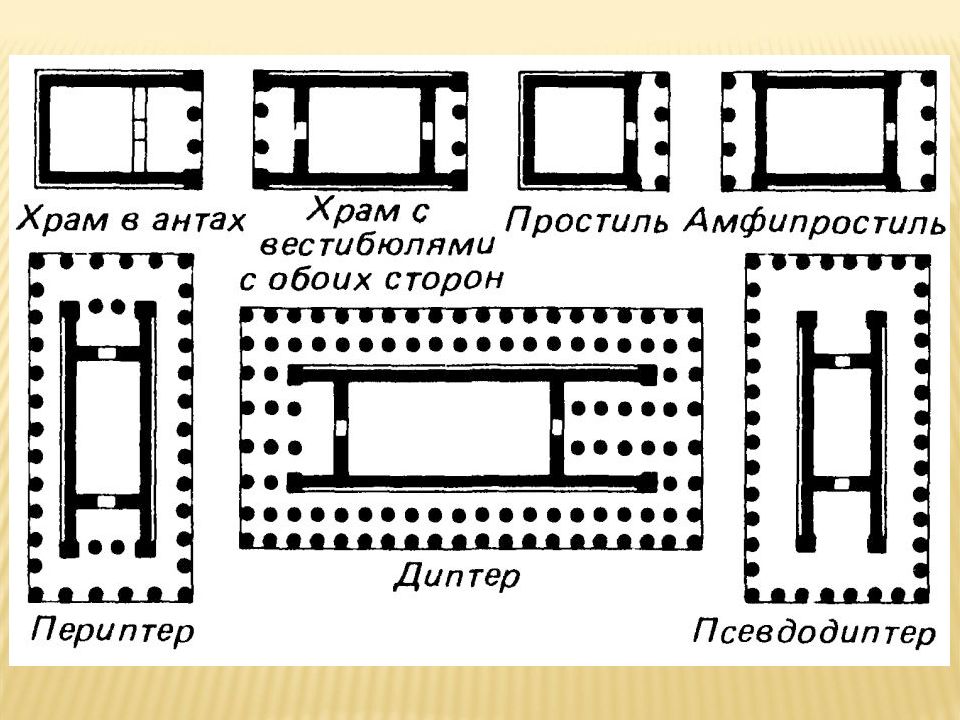

Слайд 38: Типы древнегреческих храмов

Дистиль («храм в антах») Простиль Амфипростиль Периптер Диптер Круглый периптер Псевдодиптер

Слайд 40: Дистиль или «храм в антах»

Схема, соответствующая стилю «периптер» Дистиль – храм, в к-м передний фасад в виде лоджии ограничен по сторонам срезами боковых стен (антами), между которыми стоят две колонны.

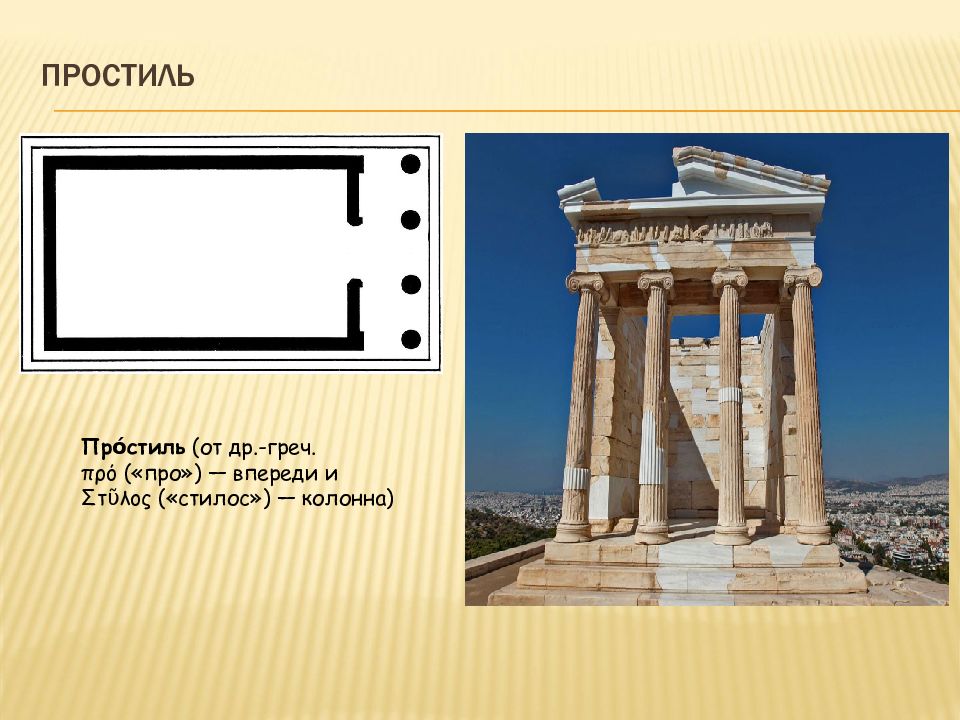

Слайд 41: Простиль

Про́стиль (от др.-греч. πρό («про») — впереди и Στῦλος («стилос») — колонна)

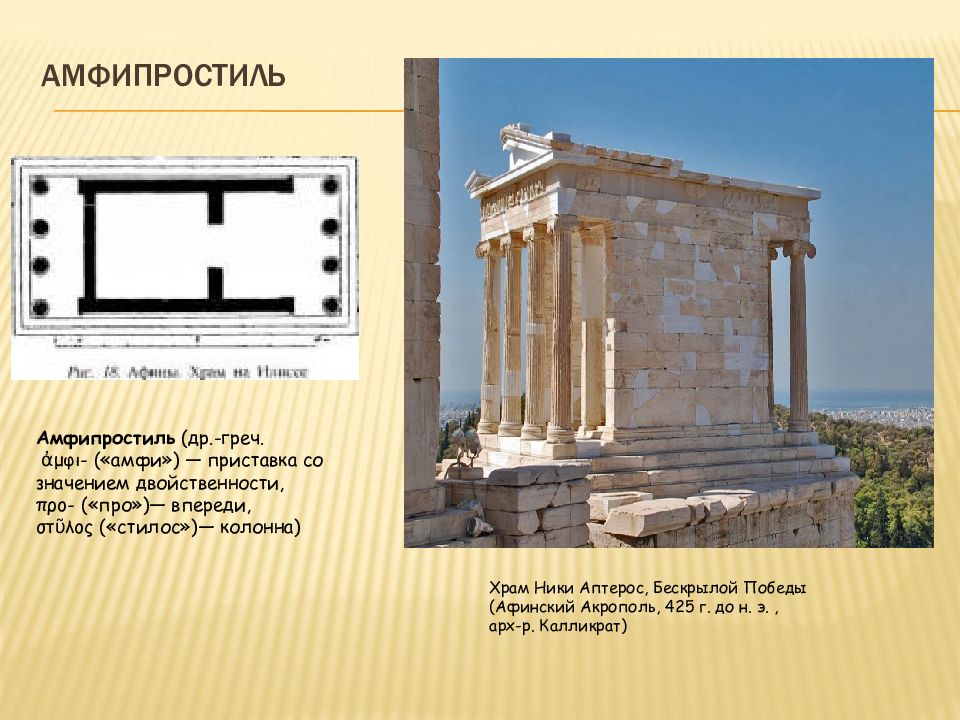

Слайд 42: Амфипростиль

Храм Ники Аптерос, Бескрылой Победы (Афинский Акрополь, 425 г. до н. э., арх-р. Калликрат) Амфипростиль (др.-греч. ἀμφι- («амфи») — приставка со значением двойственности, προ- («про») — впереди, στῦλος («стилос») — колонна)

Слайд 43

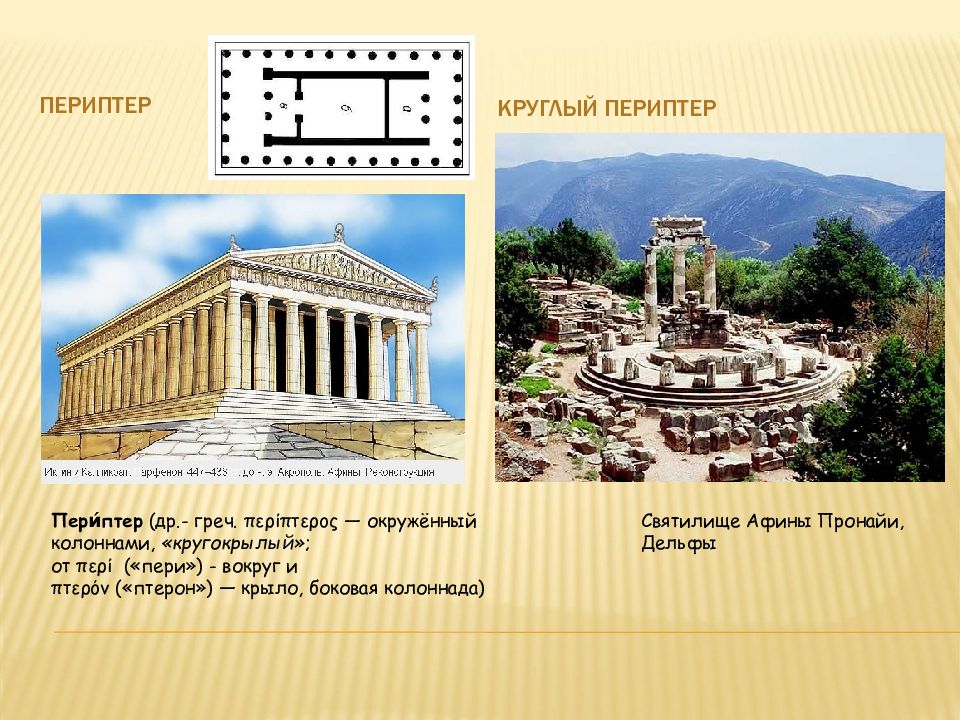

Периптер круглый периптер Святилище Афины Пронайи, Дельфы Пери́птер ( др.- греч. περίπτερος — окружённый колоннами, «кругокрылый» ; от περί («пери») - вокруг и πτερόν («птерон») — крыло, боковая колоннада)

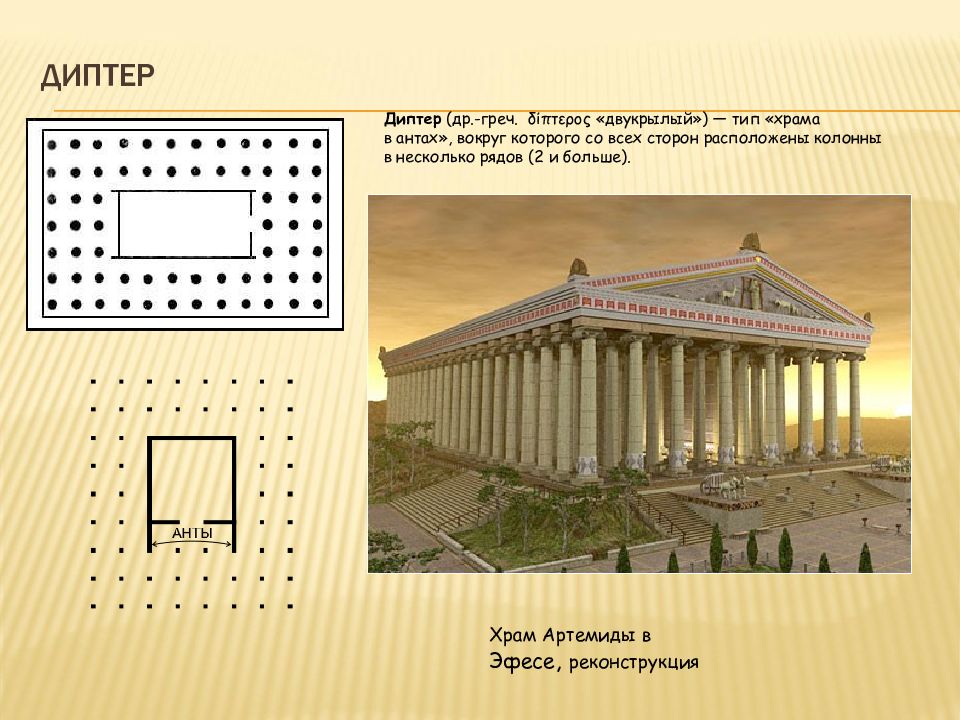

Слайд 44: Диптер

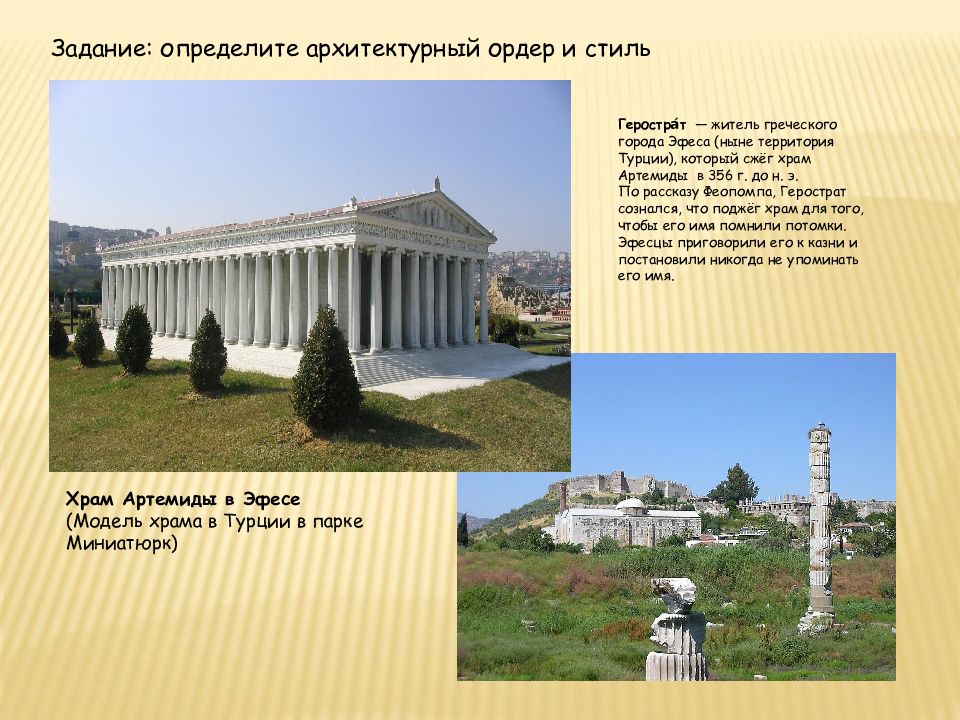

Храм Артемиды в Эфесе, реконструкция Диптер (др.-греч. δίπτερος « двукрылый») — тип «храма в антах», вокруг которого со всех сторон расположены колонны в несколько рядов (2 и больше).

Слайд 45: Пилястры

Пилястра - вертикальный выступ стены, обычно имеющий базу и капитель, и тем самым условно изображающий колонну.

Слайд 46

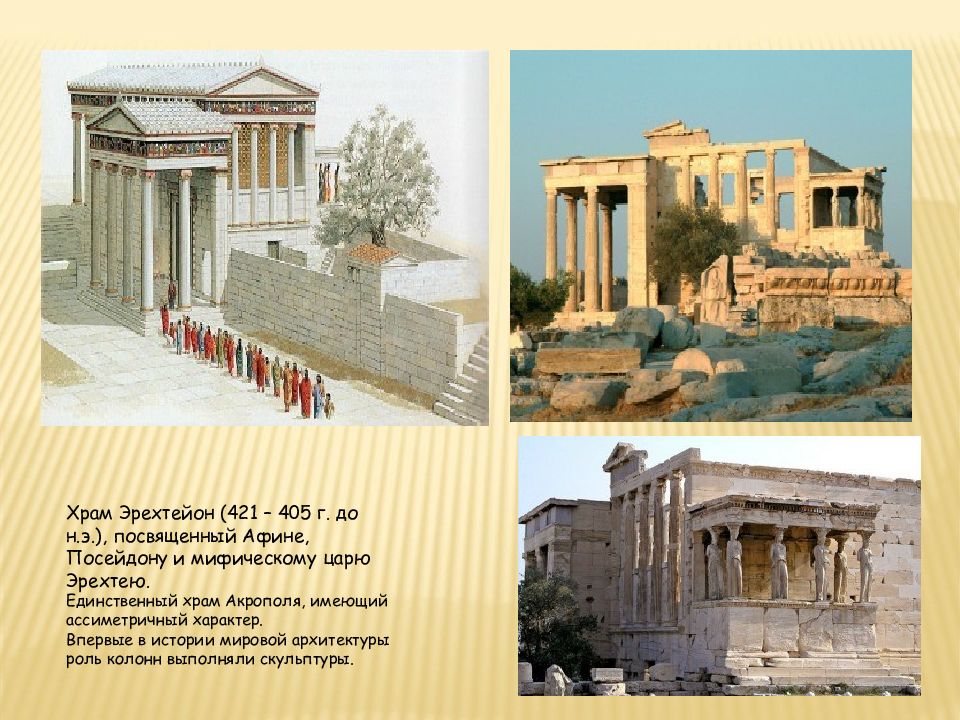

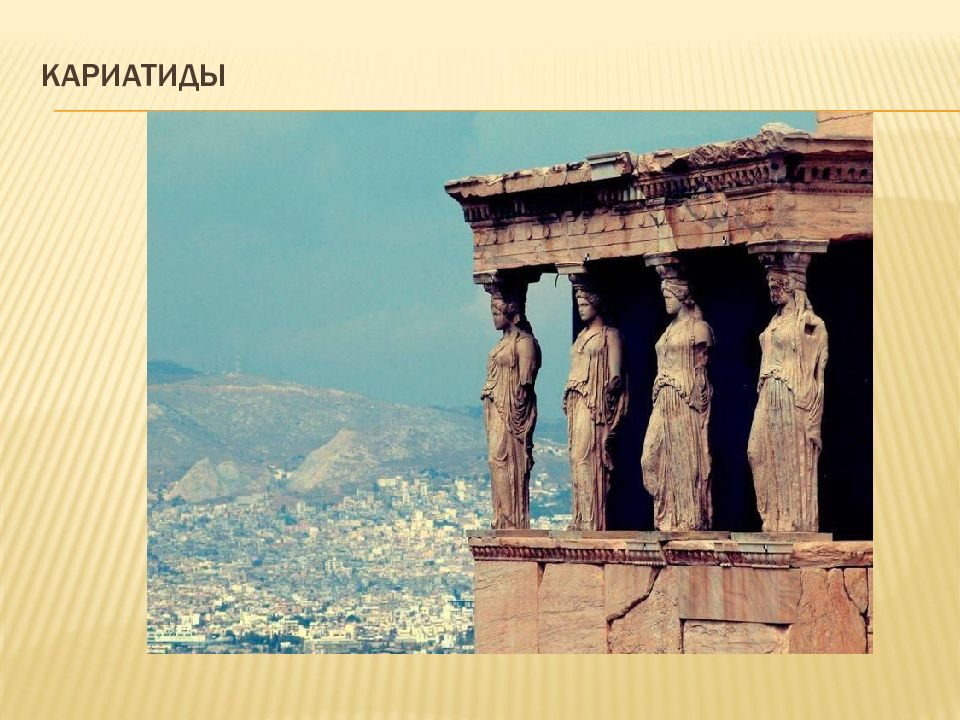

Храм Эрехтейон (421 – 405 г. до н.э.), посвященный Афине, Посейдону и мифическому царю Эрехтею. Единственный храм Акрополя, имеющий ассиметричный характер. Впервые в истории мировой архитектуры роль колонн выполняли скульптуры.

Слайд 48

Храм Геры в Олимпии, 7 в. до н. э., реконструкция Задание: определите архитектурный ордер и стиль

Слайд 49

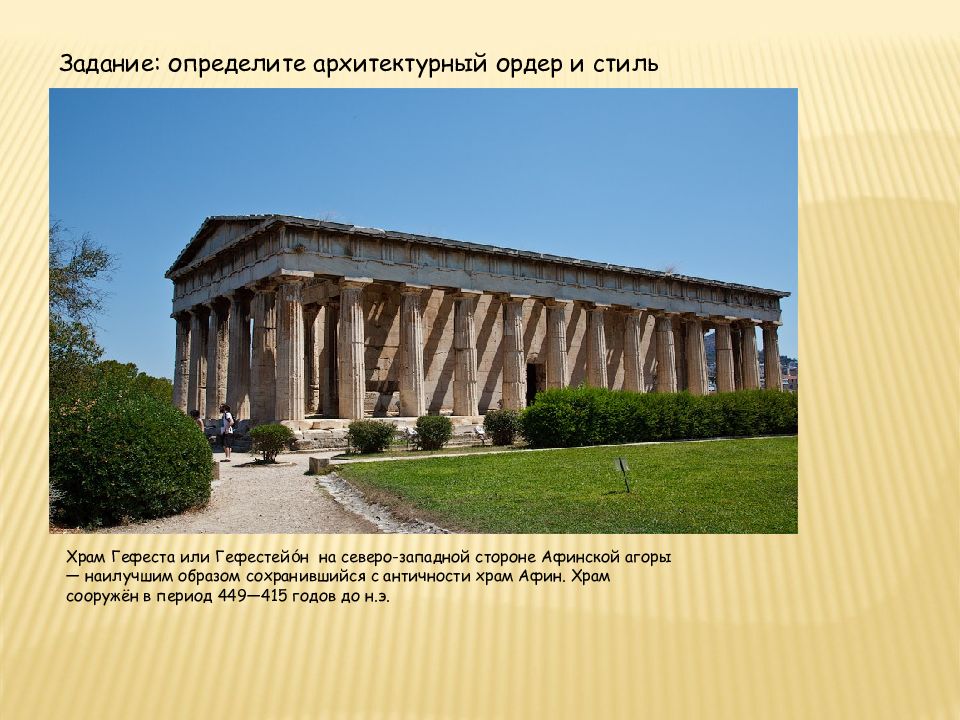

Храм Гефеста или Гефестейо́н на северо-западной стороне Афинской агоры — наилучшим образом сохранившийся с античности храм Афин. Храм сооружён в период 449—415 годов до н.э. Задание: определите архитектурный ордер и стиль

Слайд 50

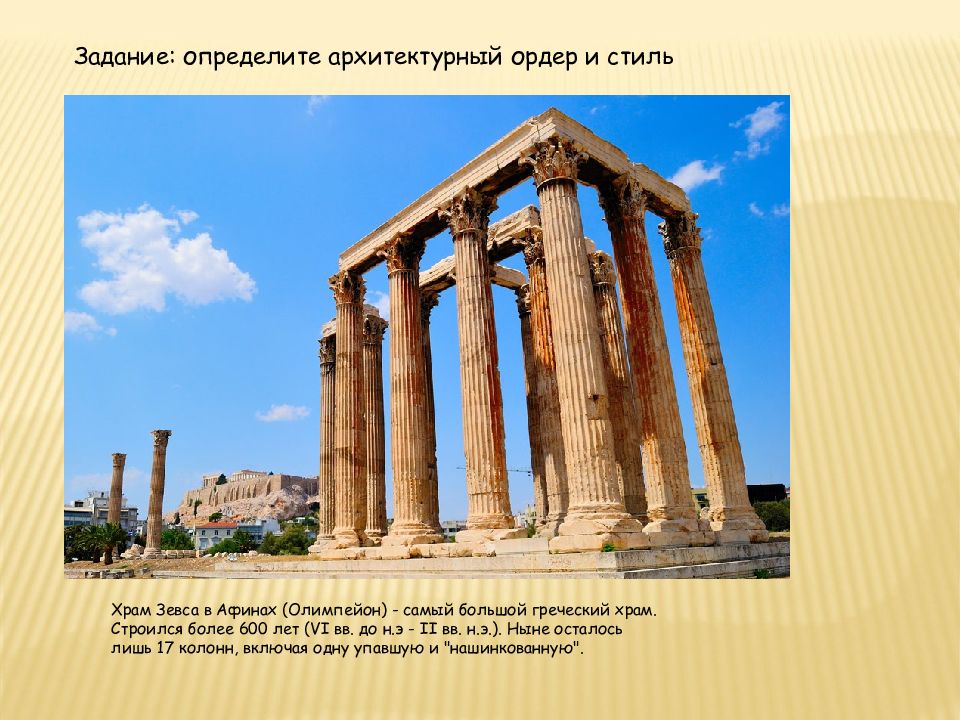

Храм Зевса в Афинах (Олимпейон) - самый большой греческий храм. Строился более 600 лет ( VI вв. до н.э - II вв. н.э.). Ныне осталось лишь 17 колонн, включая одну упавшую и "нашинкованную". Задание: определите архитектурный ордер и стиль

Слайд 51

Храм Артемиды в Эфесе (Модель храма в Турции в парке Миниатюрк) Геростра́т — житель греческого города Эфеса (ныне территория Турции), который сжёг храм Артемиды в 356 г. до н. э. По рассказу Феопомпа, Герострат сознался, что поджёг храм для того, чтобы его имя помнили потомки. Эфесцы приговорили его к казни и постановили никогда не упоминать его имя. Задание: определите архитектурный ордер и стиль

Слайд 52: Скульптура древней греции

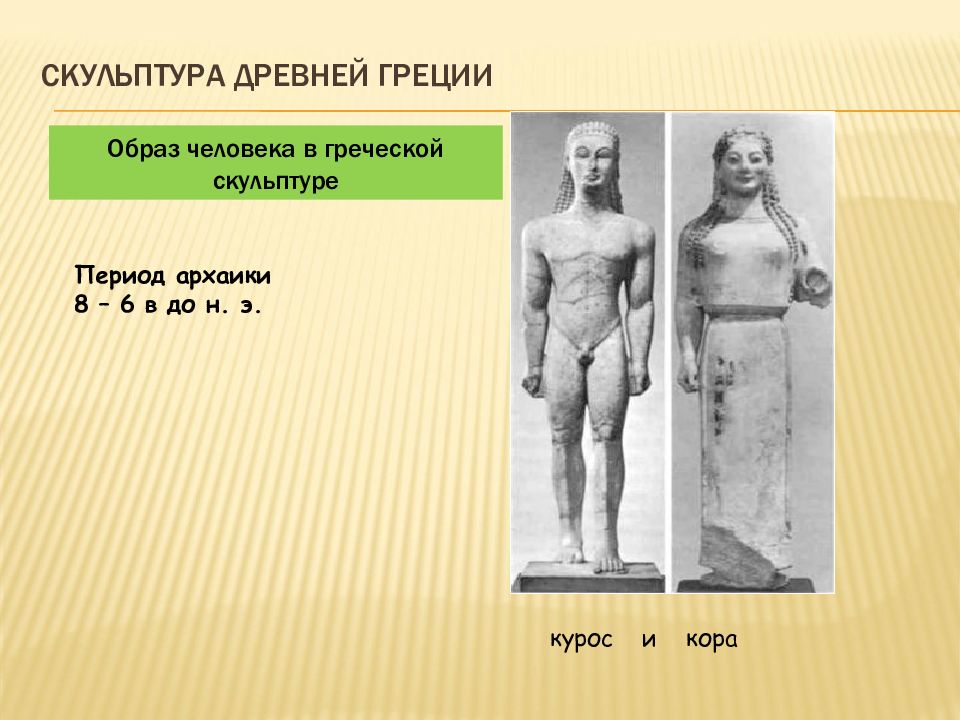

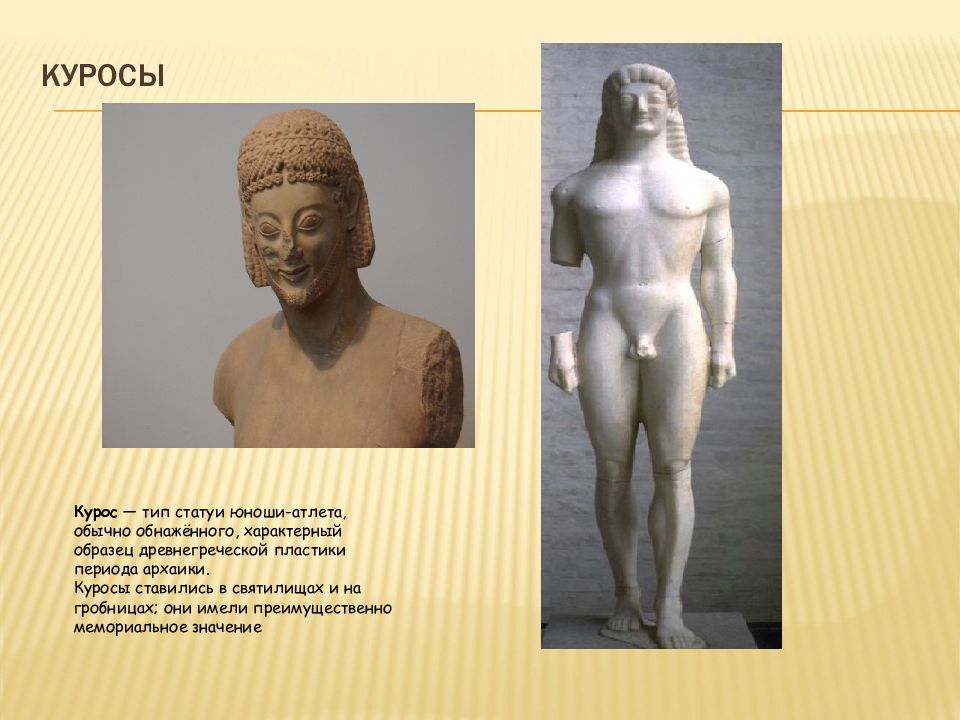

Образ человека в греческой скульптуре Период архаики 8 – 6 в до н. э. курос и кора

Слайд 53: Куросы

Курос — тип статуи юноши-атлета, обычно обнажённого, характерный образец древнегреческой пластики периода архаики. Куросы ставились в святилищах и на гробницах; они имели преимущественно мемориальное значение

Слайд 54: куросы

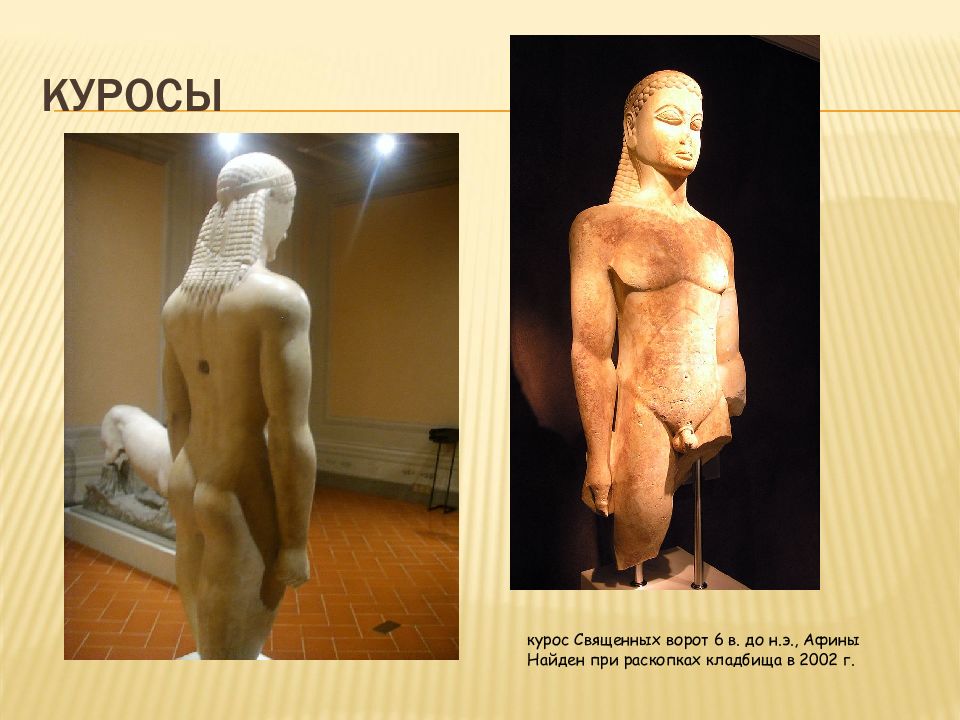

курос Священных ворот 6 в. до н.э., Афины Найден при раскопках кладбища в 2002 г.

Слайд 55: Коры

Кора — это изображение женщины (всегда молодой), в статичной позе, одетой в традиционную греческую одежду, с «архаической улыбкой» на устах.

Слайд 56: Коры

Коры в древности были полностью окрашены с помощью энкаустики * Существует мнение, что “ архаическая улыбка” получалась в результате специфического способа обработки камня (и в Древней Греции, и в Древнем Египте ), когда последовательно обрабатывались грани каменного параллелепипеда по нанесенным на них проекциям.

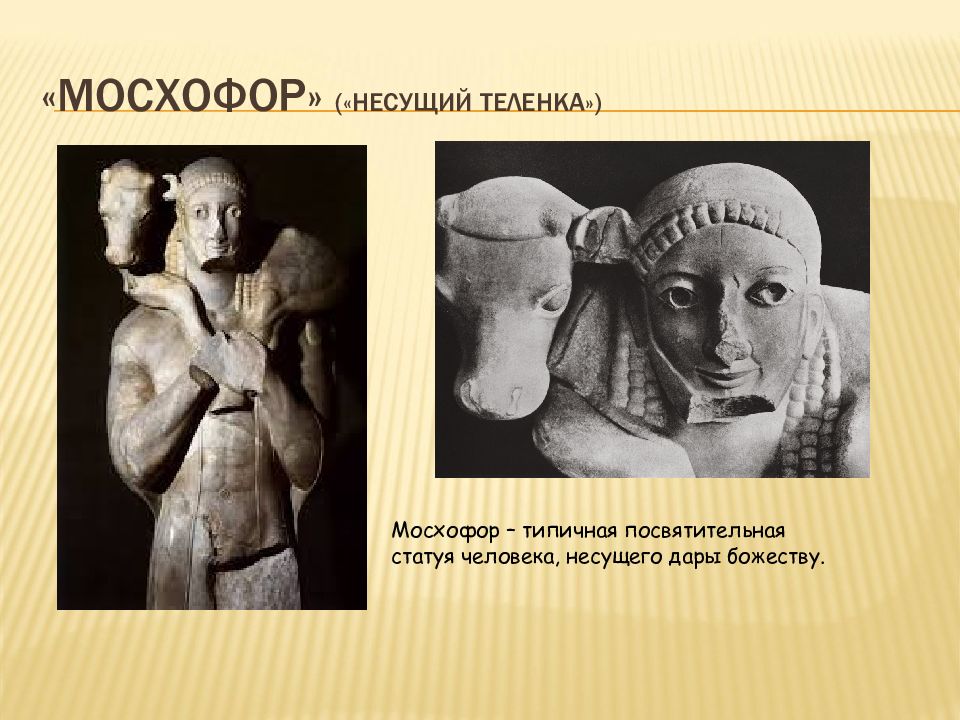

Слайд 57: мосхофор » («несущий теленка»)

Мосхофор – типичная посвятительная статуя человека, несущего дары божеству.

Слайд 58

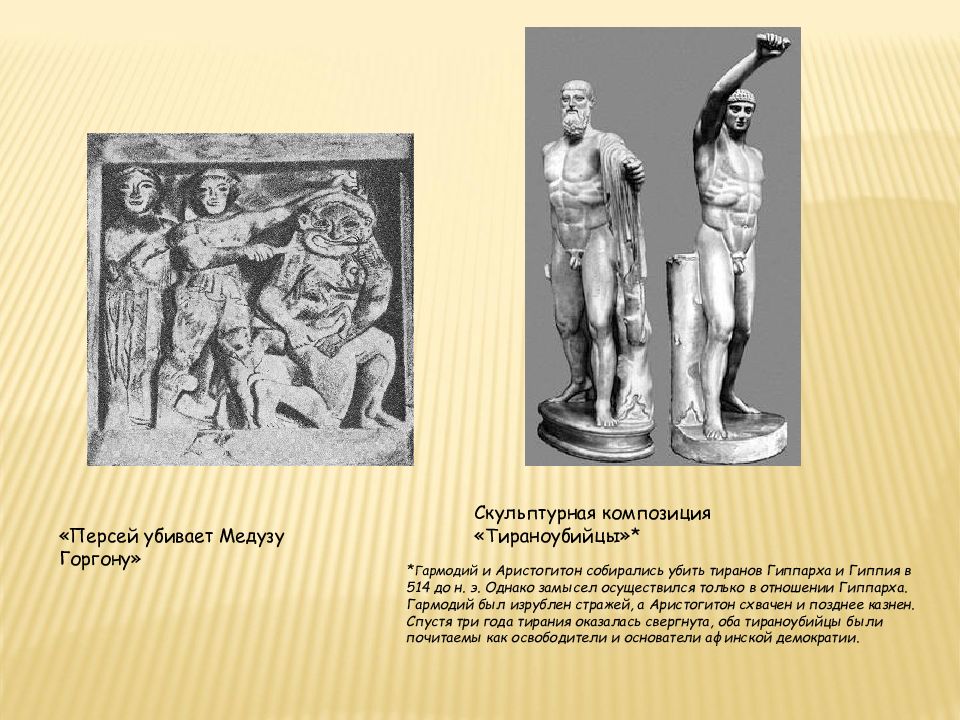

«Персей убивает Медузу Горгону» * Гармодий и Аристогитон собирались убить тиранов Гиппарха и Гиппия в 514 до н. э. Однако замысел осуществился только в отношении Гиппарха. Гармодий был изрублен стражей, а Аристогитон схвачен и позднее казнен. Спустя три года тирания оказалась свергнута, оба тираноубийцы были почитаемы как освободители и основатели афинской демократии. Скульптурная композиция «Тираноубийцы»*

Слайд 59

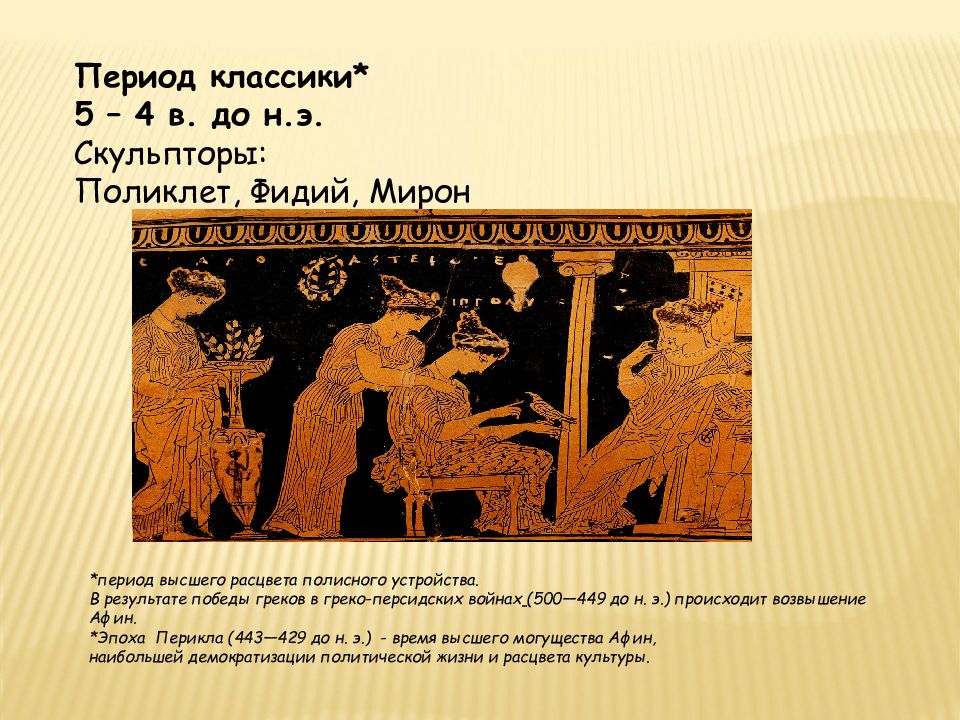

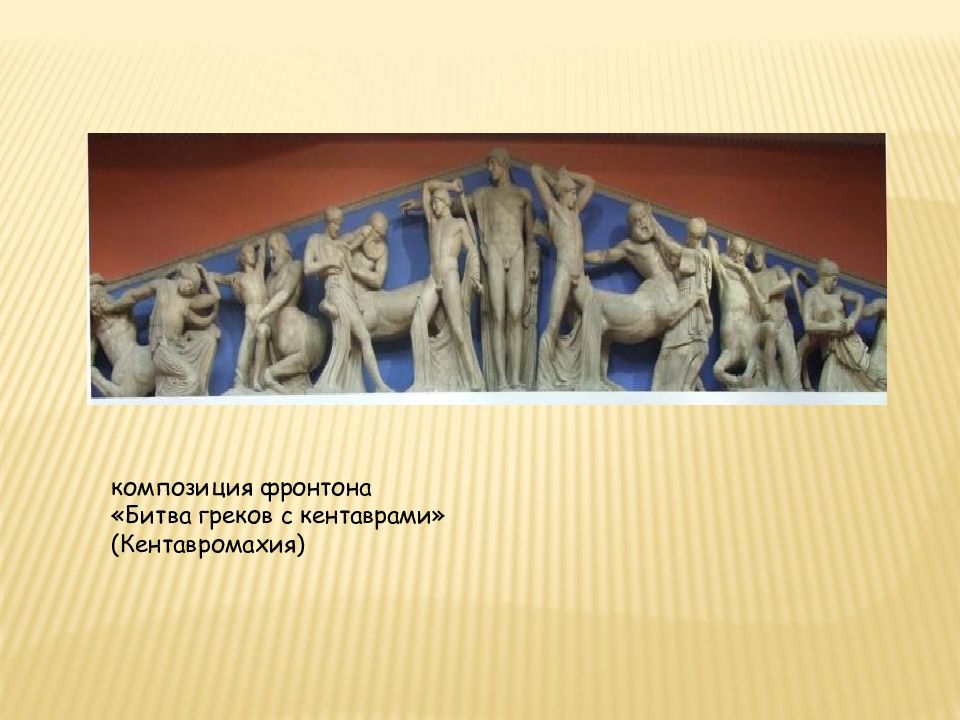

Период классики* 5 – 4 в. до н.э. Скульпторы: Поликлет, Фидий, Мирон * период высшего расцвета полисного устройства. В результате победы греков в греко-персидских войнах (500—449 до н. э.) происходит возвышение Афин. * Эпоха Перикла (443—429 до н. э.) - время высшего могущества Афин, наибольшей демократизации политической жизни и расцвета культуры.

Слайд 60: Поликлет : « Дорифор » (копьеносец)

Канон Поликлета = образ красивого и мужественного героя.

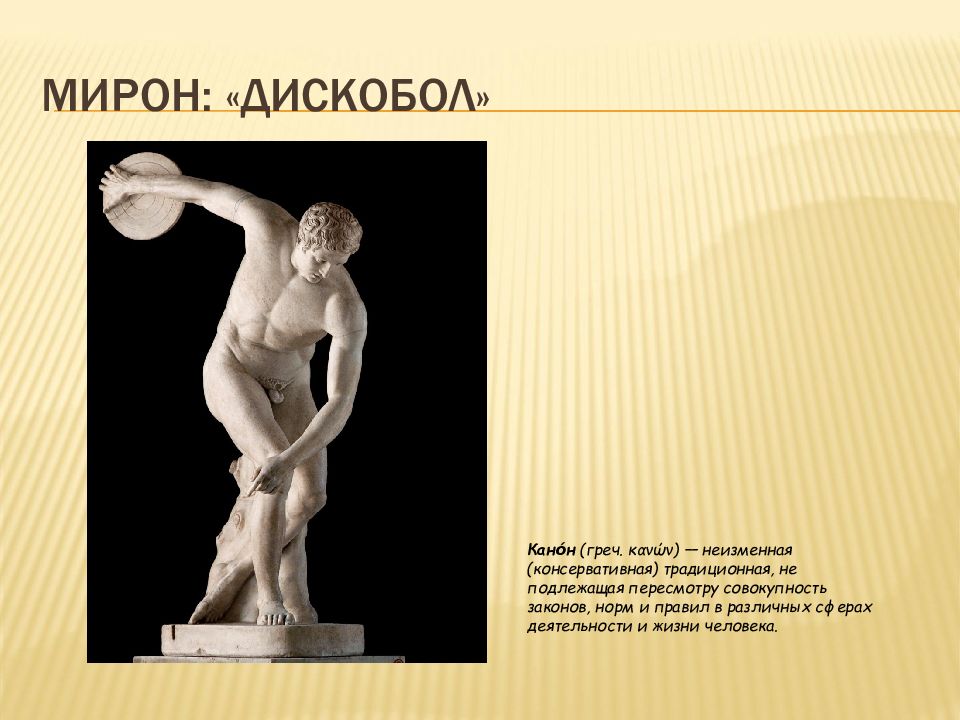

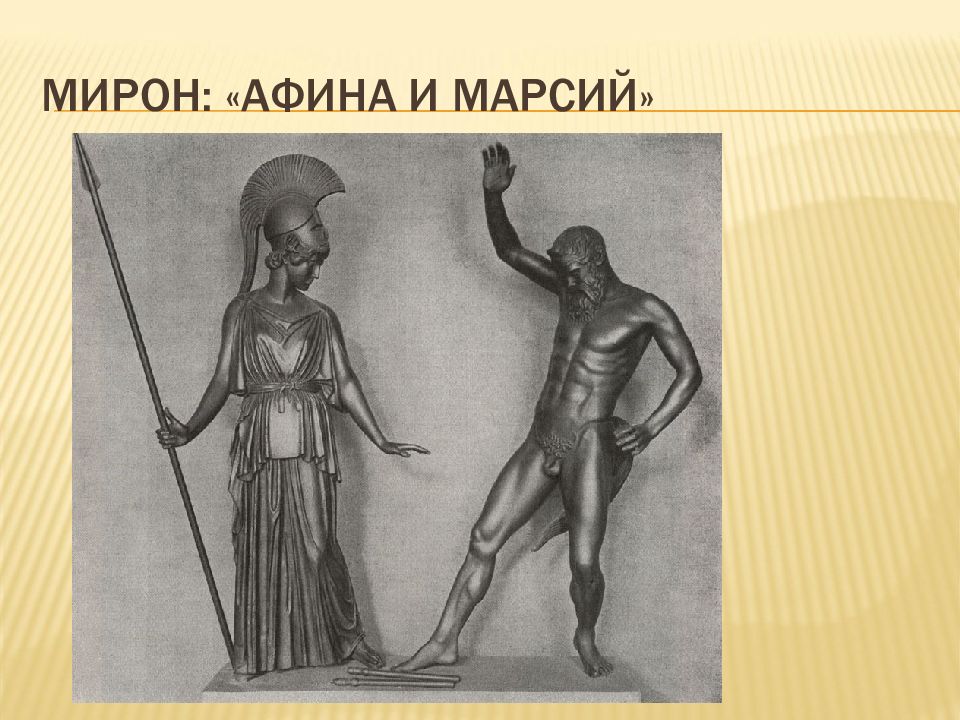

Слайд 61: Мирон: «Дискобол»

Кано́н ( греч. κανών) — неизменная (консервативная) традиционная, не подлежащая пересмотру совокупность законов, норм и правил в различных сферах деятельности и жизни человека.

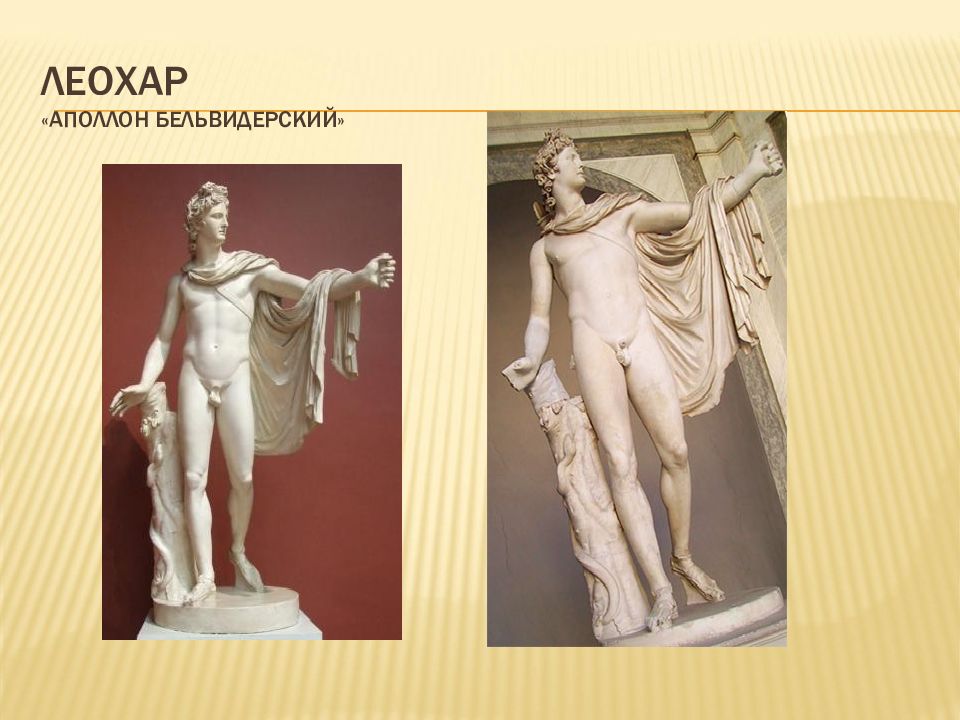

Слайд 64

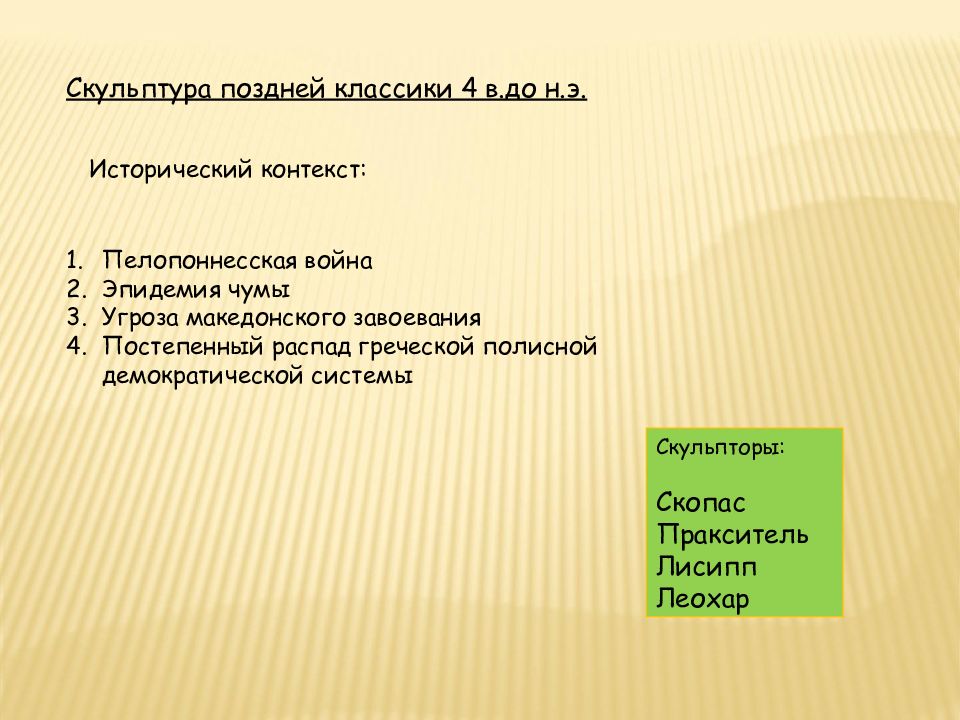

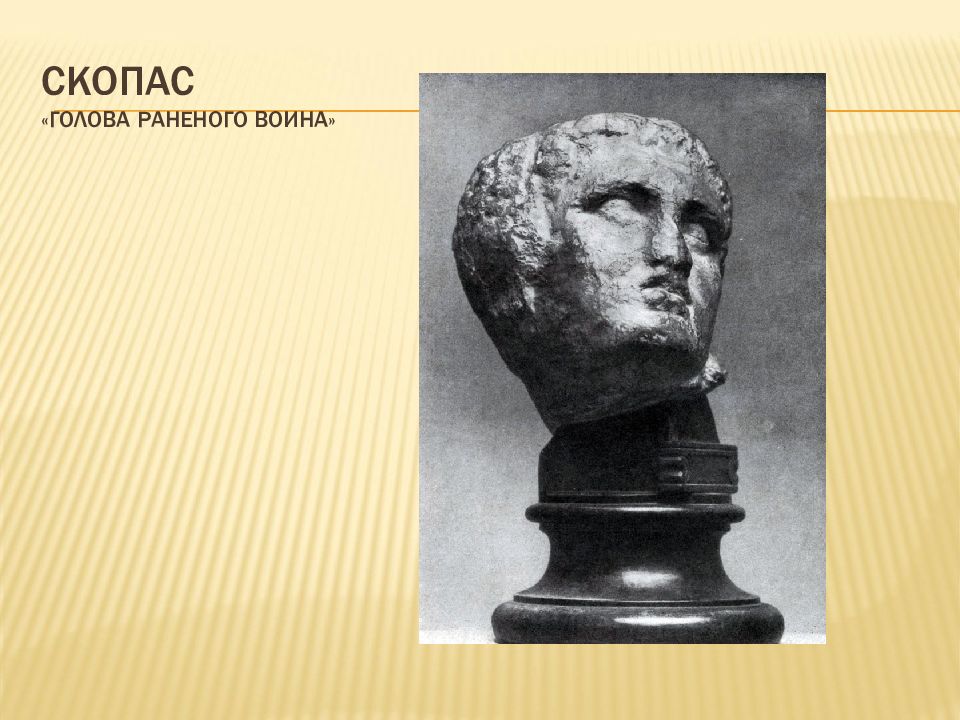

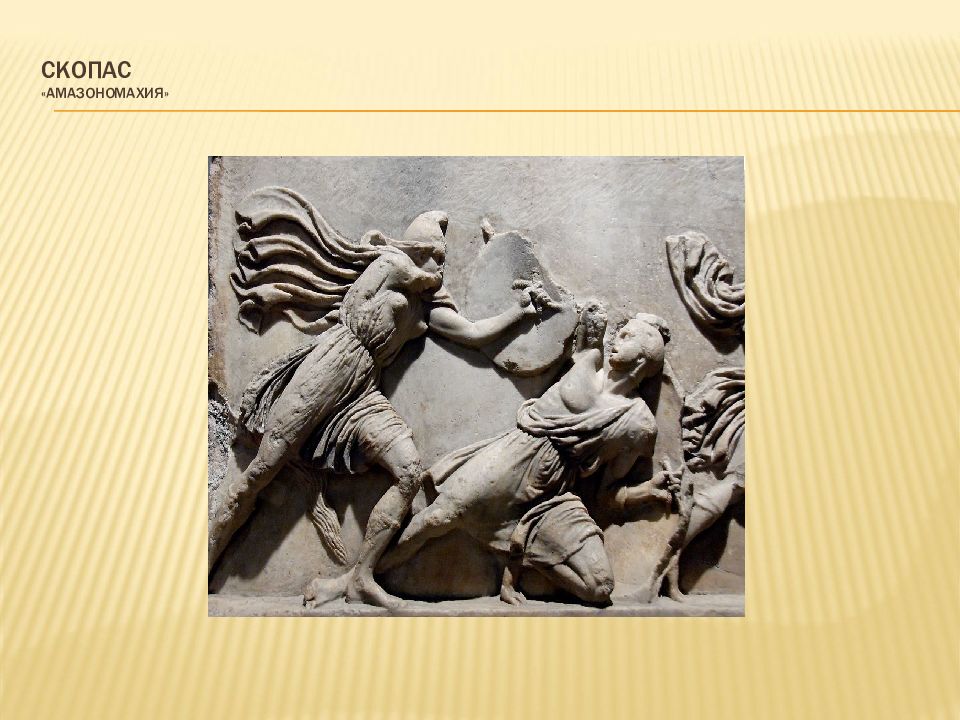

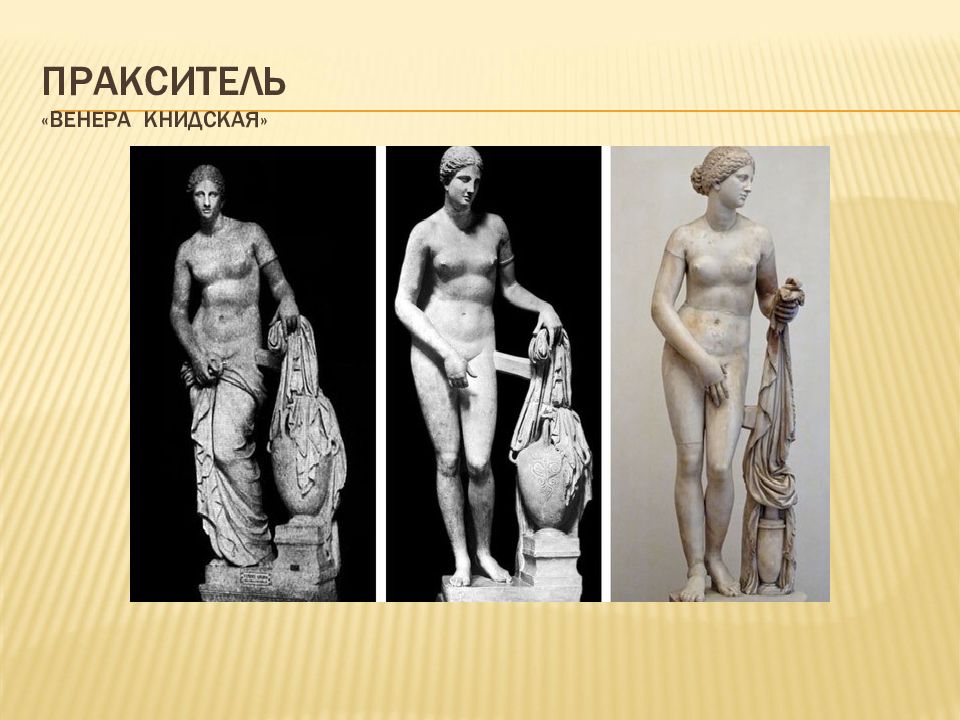

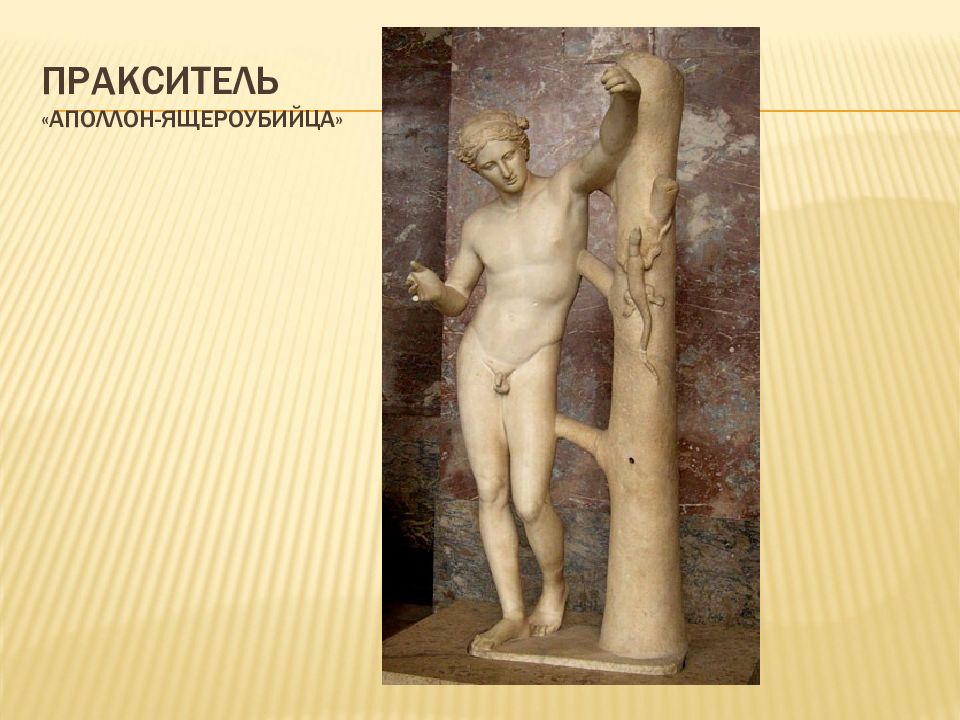

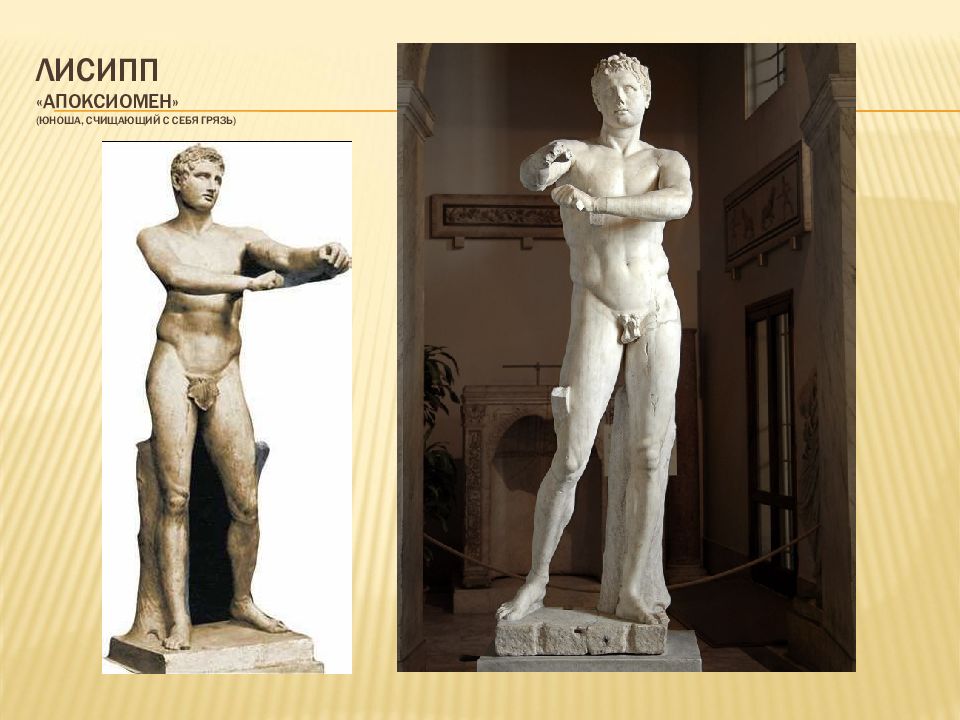

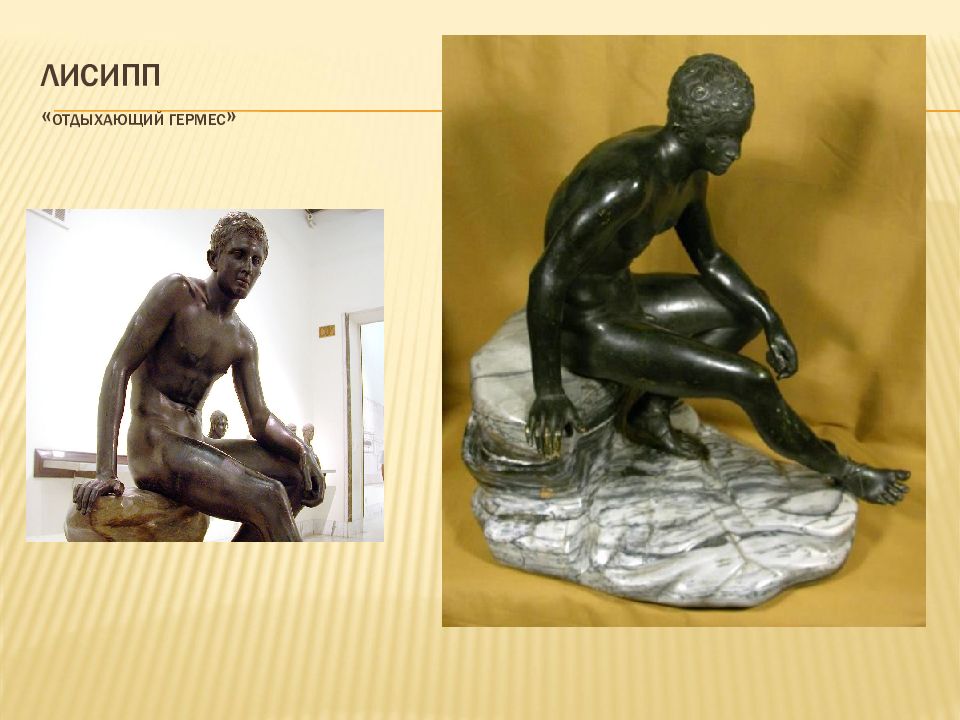

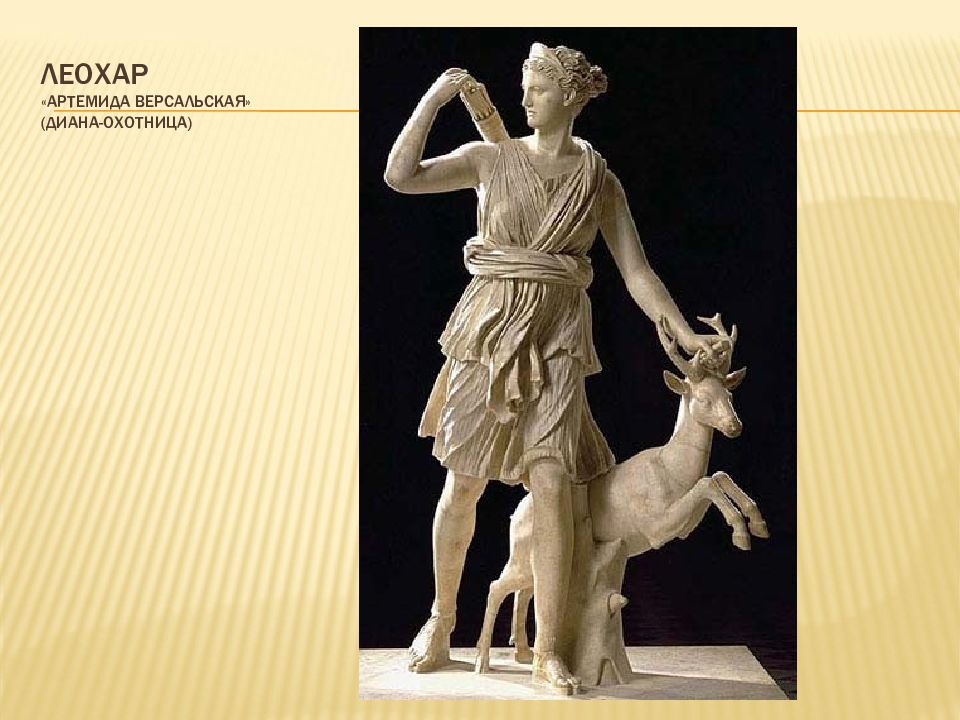

Скульптура поздней классики 4 в.до н.э. Пелопоннесская война Эпидемия чумы Угроза македонского завоевания Постепенный распад греческой полисной демократической системы Исторический контекст: Скульпторы: Скопас Пракситель Лисипп Леохар