Первый слайд презентации: Государство, право и гражданское общество

Тема 5.5 Министерство науки и высшего образования РФ Филиал ФГБОУ высшего образования «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области Преподаватель Лягина Е.В.

Слайд 2

Термин "гражданское общество" и обозначаемое им понятие принадлежат Аристотелю. Выясняя в своей "Политике" смысл понятия "гражданин", он говорит о совокупности граждан, гражданском сообществе, которое возможно лишь в правильном государстве, где лица, признаваемые гражданами, принимают "равное участие во всех выгодах общественной жизни" и действуют "в интересах общей пользы". Аристотель не отождествлял государство с гражданским обществом, но и не противопоставлял их четко, ибо разные аспекты того и другого в общественной жизни античного полиса тесно соприкасались. Кроме того, как отмечено, он считал гражданское общество совместимым лишь с политикой как совершенным демократическим организмом, каким был в принципиальных чертах античный полис: выборность и подотчетность государственных органов, сроки полномочия, разделение властей, свобода слова, печати, свобода передвижения внутри и за его пределами, невмешательство государства в частные отношения, равенство граждан перед законом. Возврат к античной модели гражданского общества, которая становится предметом исследования крупнейших мыслителей Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка, Т. Пейна, Ж-Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса и других, произошел в Новое время. В трудах мыслителей XVIII в. четко просматривается различие между гражданским обществом и государством. Первым в этом отношении был Ж.- Ж. Руссо, противопоставивший подданных, образующих государство, и граждан (суверена) как самодвижения соответствующей ассоциации - гражданского общества, представляющих собой диалектическую пару взаимного отрицания. Оригинальна мысль Т. Пейна, считавшего, что в этой паре доминирует гражданское общество, от которого государство получает свои полномочия.

Слайд 3

Понятие гражданского общества не только как совокупности индивидов и отношений между ними, но как пространства, в котором действуют различные общественные институты, обосновал Г. Гегель. В "Философии права" он, отмечая историческую обусловленность гражданского общества, обосновал самостоятельность гражданского общества, противопоставив его государству как "политическому телу". В то же время эти две системы взаимосвязаны и представляют собой две стороны одной и той же медали, поэтому Гегель отвергал мнение тех, кто "разделяет... гражданскую и политическую жизнь и заставляет последнюю, так сказать, повисать в воздухе...". Характерная особенность гражданского общества - сочетание субъективной свободы со всесторонней зависимостью его членов друг от друга, выражающейся в "потребностях и труде". Рассматривая как элементы гражданского общества правовую основу и правосудие, Гегель называет и другие его принципы функционирования: частную собственность, свободно формирующееся общественное мнение, справедливые законы и строгое следование им. В человеческом обществе взаимопереплетаются разнообразные интересы и сферы жизнедеятельности. Последние образуют самостоятельные системы, каждой из которых присущи собственные характеристики: производственная (экономико-хозяйственная), обеспечивающая материальные потребности; политическая, служащая средством реализации всех сфер жизнедеятельности (включая и нижеследующие); социальная и духовная, образующие в совокупности гражданское общество.

Слайд 4

Современное государствоведение под сущностью гражданского общества понимает то, что оно объединяет и выражает прежде всего интересы граждан, их чаяния, свободу, запросы, потребности, а не волю правящих элит, власти, государства. Последнее (государство) призвано выступать лишь слугой общества, его доверенным представителем. Государство для общества, а не общество для государства. В то же время антагонизма между ними не должно быть. Гражданское общество есть совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. Это свободное демократическое правовое цивилизованное общество, где нет места режиму личной власти, волюнтаристским методам правления, классовой ненависти, тоталитаризму, насилию над людьми, где уважаются закон и мораль, принципы гуманизма и справедливости. Это рыночное многоукладное конкурентное общество со смешанной экономикой, общество инициативного предпринимательства, разумного баланса интересов различных социальных слоев. Роль государства заключается в первую очередь в том, чтобы охранять правопорядок, бороться с преступностью, создавать необходимые условия для беспрепятственной деятельности индивидуальных и коллективных собственников, реализации ими своих прав и свобод, активности и предприимчивости. Государство должно выполнять в основном функции "по ведению общих дел" (К. Маркс). Его задача - "не мешать" нормальному течению экономической жизни.

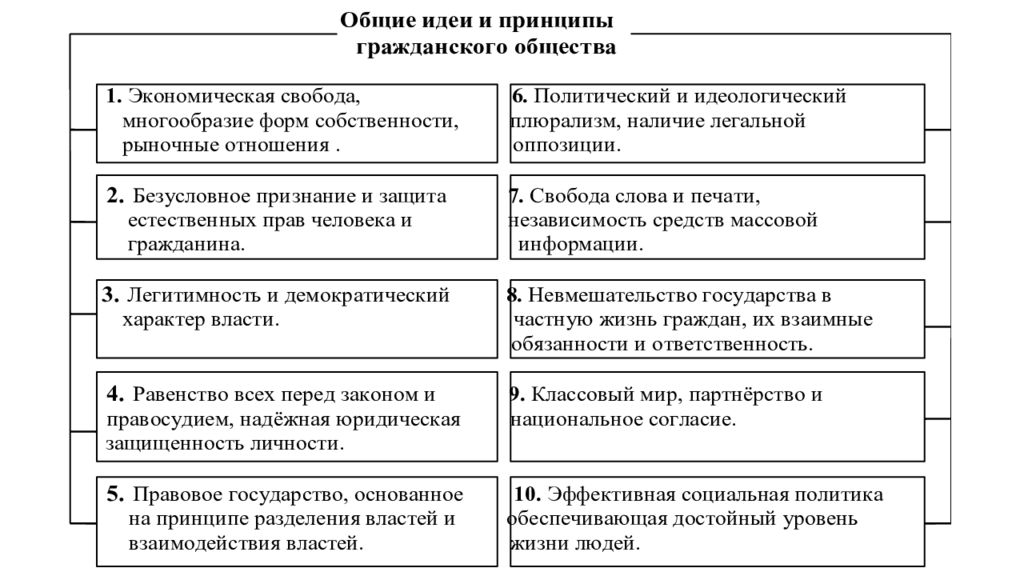

Слайд 6

Составными элементами гражданского общества являются: 1) личность; 2) семья; 3) школа; 4) религиозные объединения; 5) собственность и предпринимательство; 6 ) социальные группы, слои, классы; 7) частная жизнь граждан и ее гарантии; 8) институты демократии ; 9) общественные объединения, политические партии и движения; 10 ) независимое правосудие; 11) система воспитания и образования; 12) свободные средства массовой информации; 13) негосударственные социально-экономические отношения и др.

Слайд 7

Семья, собственность, личность, свобода, право, духовность, порядок, государственность - таковы краеугольные камни и вместе с тем фундаментальные ценности гражданского общества. В этих приоритетах речь не идет о том, чтобы всех поголовно и в обязательном порядке сделать собственниками - многие этого просто не желают, но такая возможность для каждого должна сохраняться. В этом корень вопроса. Собственность выступает главной предпосылкой свободы личности и всего общества. Там, где нет уважения к собственности, там нет и уважения к личности. Собственность "есть наличное бытие свободы, она сама по себе - существенная цель" (Гегель). При этом важно, чтобы класс собственников формировался не криминальными путями, как это нередко происходит в современной России, а в процессе нормального цивилизованного развития. Рынок - самоорганизующаяся система, но это вовсе не значит, что государство не может участвовать в отлаживании и совершенствовании этого механизма. Оно должно создавать и уравновешивать баланс интересов между конкурирующими субъектами (индивидуальными и коллективными). Государство - мощный фактор формирования и поддержания рыночной среды. Как видим, гражданское общество тесно переплетается с экономическими, политическими и правовыми институтами, и это наблюдается не только в зрелом, оформившемся, их состоянии, когда они на определенном этапе разграничиваются, образуя самостоятельные взаимодействующие системы, но и в стадии формирования.

Слайд 8

Ряд институтов является одновременно составными частями гражданского общества и государства. Таковы политические партии и организации, выполняющие роль связующего звена между ними; разграничивая их сферы действия, политические партии трансформируют многообразные интересы отдельных граждан (социальных слоев, заинтересованных групп) в единственный политический интерес и обеспечивают их участие в политической жизни. Чем ближе структуры гражданского общества к человеку, тем больше возможностей в реализации его интересов, стабильнее общество в целом, значительнее духовные ценности. Становление гражданского общества в России - магистральная и долговременная задача, решение которой зависит от множества факторов и условий. Для этого необходимо, чтобы сформировались те предпосылки, о которых говорилось выше. Несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся в стране, весь ход осуществляемых ныне реформ ведет в конечном счете к достижению указанной цели.

Слайд 9

В соответствии с федеральным законом от 04.04.2005 N 32- ФЗ «Об Общественной палате РФ» была сформирована Общественная палата РФ, которая избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти. Общественная палата должна состоять из 168 членов, представляющих 3 равнозначные группы. Это 40 граждан, которых указом утверждает Президент РФ; 85 представителей региональных общественных палат; 43 представителя общероссийских общественных объединений.

Слайд 10

В конце каждого года Общественной палатой РФ принимается Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в стране за истекший год. Доклад о состоянии гражданского общества за 2019 год был опубликован 25.12.2019. По мнению авторов доклада, главной тенденцией последних лет стал рост общественной активности и самоорганизации при решении социальных проблем. Гражданское общество в России повзрослело: сформировалась целая отрасль участия НКО в социальной сфере, выстроена инфраструктура поддержки гражданских инициатив, донастраиваются механизмы общественного контроля и участия. Компетентностный потенциал гражданских активистов уже сегодня позволяет перейти от контроля за исполнением управленческих решений к участию в реализации стратегических проектов. Как отмечает Секретарь ОП РФ Лидия Михеева, «в России постепенно формируется так называемый ответственный класс. Это люди неравнодушные, люди активные, люди, которые практически на профессиональном экспертном уровне часто способны понять предлагаемые законодательные решения, решения органов исполнительной власти. И нам нужно помогать этим людям, нам нужно выступать площадкой для их активности».

Слайд 11

В первой главе доклада рассказывается о развитии системы общественного контроля за 2019 год: подводятся основные итоги работы с обращениями граждан, взаимодействия с региональными палатами, работы по формированию и активизации деятельности общественных советов, общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания, анализируются результаты общественной экспертизы законопроектов. Вторая глава рассказывает о деятельности благотворительных организаций, волонтерских ассоциаций, усилиях по расширению доступа некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере, развитию мер поддержки некоммерческого сектора со стороны государства. Третья глава посвящена участию институтов гражданского общества в решении конкретных социальных проблем, в том числе в рамках участия в реализации национальных проектов. Основное внимание здесь уделено таким сферам, как социальная политика, экология, демография и здоровье нации, доступность и качество медицинской помощи, формирование доступной среды для людей с инвалидностью, проблемы строительства жилья и городской среды, перспективы развития Дальнего Востока и сельских территорий, а также проблемы образования и науки.

Последний слайд презентации: Государство, право и гражданское общество

Четвертая глава посвящена деятельности Общественной палаты РФ на международных консультативных площадках, развитию сферы публичной дипломатии, поддержке российским соотечественников за рубежом. Один из основных выводов доклада заключается в том, что необходимо дальше усиливать институты общественного контроля. Так, сегодня уже 10 региональных общественных палат наделены правом законодательной инициативы, которое используется ими для продвижения общественных инициатив. При этом существенно разнится ситуация с финансированием региональных палат. На данный момент только в 44 региональных законах о бюджете есть строка на обеспечение деятельности Общественной палаты. В докладе также подчеркивается необходимость внесения поправок в региональные законы об общественном контроле, которые дали бы возможность региональным общественным палатам участвовать в формировании состава общественных советов при органах власти.