Первый слайд презентации: ИММУНИТЕТ. Иммунная система и ее организация

к.м.н. Петровская Ю.А. к.м.н. Деревянко Л.Н. к.б.н. Леонов В.В.

Слайд 2

Термин «иммунитет» (immunitas, лат) Юридический термин (освобождение от чего-либо, например, налогов) Дипломатический иммунитет, свидетельский иммунитет и т.д. Медицинский термин Лукан (Lucan), I век н.э, Рим – устойчивость к яду змей. Прокопиус (Procopius). V в, Византия – устойчивость к чуме. Словарь Литтре (Littrais), 1869, Франция – термин введен в лингвистический обиход. Пастер (Pasteur), 1880, Франция – термин введен в научный обиход.

Слайд 3

«Под невосприимчивостью к заразным болезням надо понимать общую систему явлений, благодаря которым организм может выдержать нападение болезнетворных микробов». И.И. Мечников, 1903

Слайд 4

«Иммунитет (от лат. Immunitas – свобода от чего-либо) – способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки генетически чужеродной информации». Р.В. Петров,1976

Слайд 5: Определение

“ Иммунитет – способность многоклеточных организмов поддерживать постоянство своего макромолекулярного состава путем удаления чужеродных молекул, что обеспечивает устойчивость к инфекционным агентам и резистентность к опухолям ” (А.А. Ярилин, 2010)

Слайд 7: СТРУКТУРА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Уровни организации ИС Органный Клеточный Молекулярный

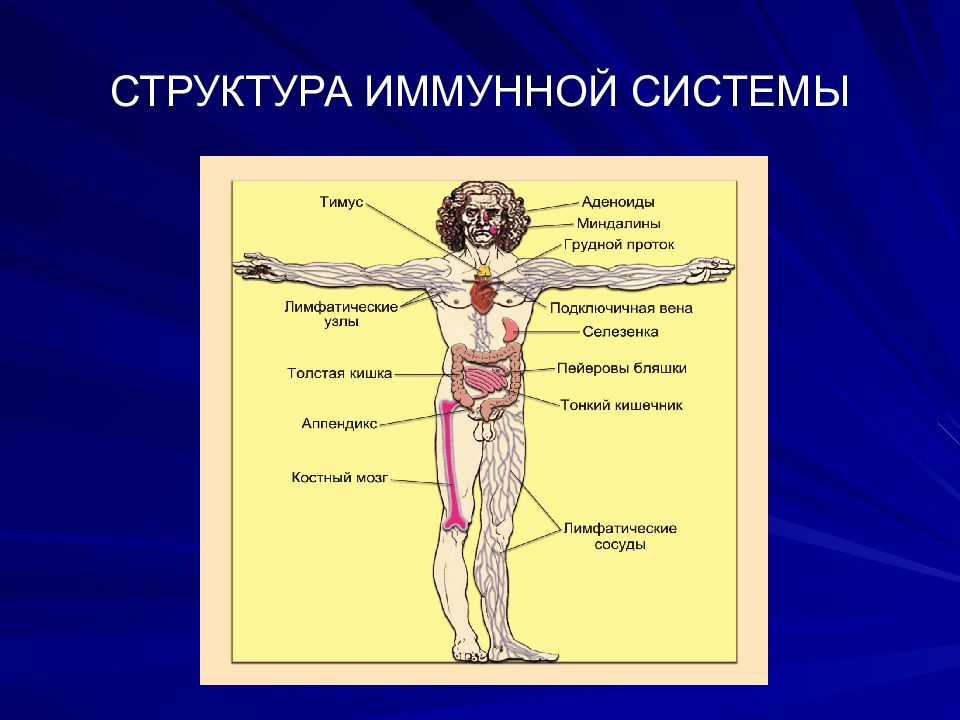

Слайд 8: СТРУКТУРА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Слайд 9: Органы и ткани иммунной системы

Центральные органы: костный мозг; вилочковая железа (тимус); сумка Фабрициуса у птиц. Периферические органы: селезенка; лимфатические узлы; неинкапсулированная лимфоидная ткань слизистых оболочек и кожи; печень; периферическая кровь. Костный мозг Тимус Селезенка Лимфати-ческие узлы Пейеровы бляшки Печень Кольцо Пирогова

Слайд 10: Органы и ткани иммунной системы

Центральными органами иммунной системы называют органы, где происходит АГ- независимая дифференцировка лимфоцитов из стволовой кроветворной клетки (иммунопоэз) Лимфопоэз – это дифференцировка лимфоцитов от стволовой кроветворной клетки до зрелого неиммунного лимфоцита. Зрелые неиммунные лимфоциты называют наивными ( naive ) или девственными (virgine ).

Слайд 11: Центральные органы иммунной системы

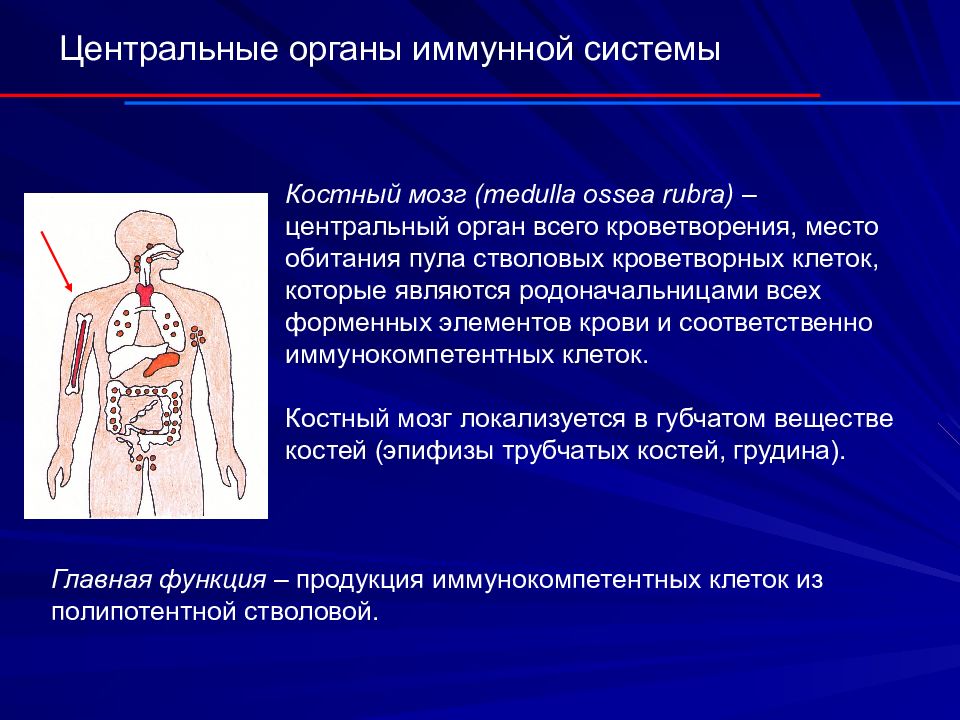

Костный мозг ( medulla ossea rubra ) – центральный орган всего кроветворения, место обитания пула стволовых кроветворных клеток, которые являются родоначальницами всех форменных элементов крови и соответственно иммунокомпетентных клеток. Костный мозг локализуется в губчатом веществе костей (эпифизы трубчатых костей, грудина). Костный мозг Главная функция – продукция иммунокомпетентных клеток из полипотентной стволовой.

Слайд 12: Центральные органы иммунной системы

Все клетки крови происходят из общей клетки-предшественницы – стволовой кроветворной клетки (СКК). На территории костного мозга проходит полный «курс» : эритропоэза (заканчивается эритроцитами); миэлопоэза (заканчивается лейкоцитами – нейтрофилами, моноцитами, эозинофилами, базофилами); мегакариоцитопоэза (заканчивается тромбоцитами); образуется общая клетка – предшественник всех лимфоцитов.

Слайд 13: Центральные органы иммунной системы

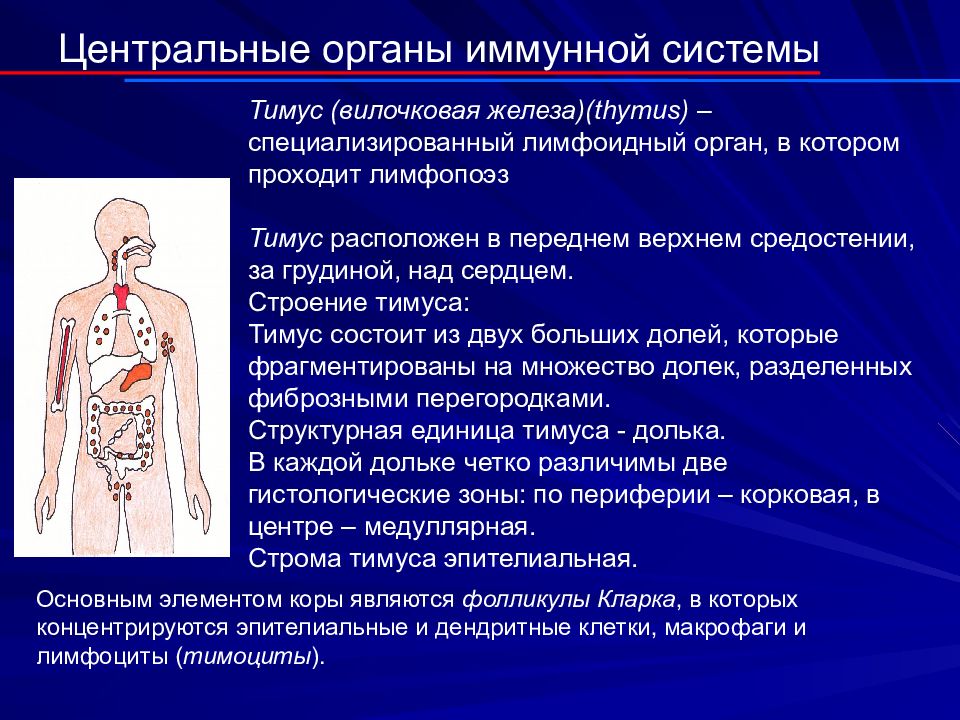

Тимус (вилочковая железа)( thymus ) – специализированный лимфоидный орган, в котором проходит лимфопоэз Тимус расположен в переднем верхнем средостении, за грудиной, над сердцем. Строение тимуса: Тимус состоит из двух больших долей, которые фрагментированы на множество долек, разделенных фиброзными перегородками. Структурная единица тимуса - долька. В каждой дольке четко различимы две гистологические зоны: по периферии – корковая, в центре – медуллярная. Строма тимуса эпителиальная. Основным элементом коры являются фолликулы Кларка, в которых концентрируются эпителиальные и дендритные клетки, макрофаги и лимфоциты ( тимоциты ). Тимус

Слайд 14: Центральные органы иммунной системы

Онтогенез тимуса появляется в период внутриутробного развития и начинает функционировать у 6-недельного эмбриона; к моменту рождения тимус человека весит всего 10-15 г; окончательно созревает к 5-летнему возрасту; к 9-12 годам достигает максимального развития и веса (30-40 г); после периода полового созревания начинается инволюция органа – замещение лимфоидной ткани жировой и соединительной с утратой до 3 % активной ткани ежегодно.

Слайд 15: Центральные органы иммунной системы

В ходе антигеннезависимой дифференцировки в тимусе и в костном мозге формируется репертуар специфических антигенраспознающих рецепторов Т- и В-лимфоцитов и элиминируются аутоагрессивные клоны лимфоцитов.

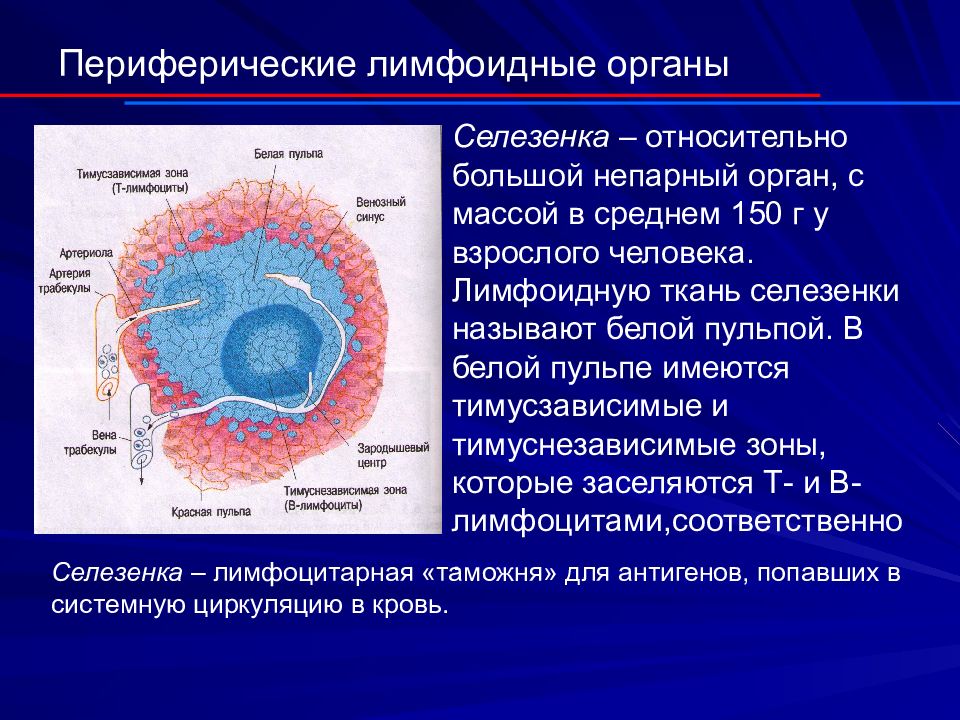

Слайд 16: Периферические лимфоидные органы

Селезенка – относительно большой непарный орган, с массой в среднем 150 г у взрослого человека. Лимфоидную ткань селезенки называют белой пульпой. В белой пульпе имеются тимусзависимые и тимуснезависимые зоны, которые заселяются Т- и В-лимфоцитами,соответственно. Селезенка – лимфоцитарная «таможня» для антигенов, попавших в системную циркуляцию в кровь.

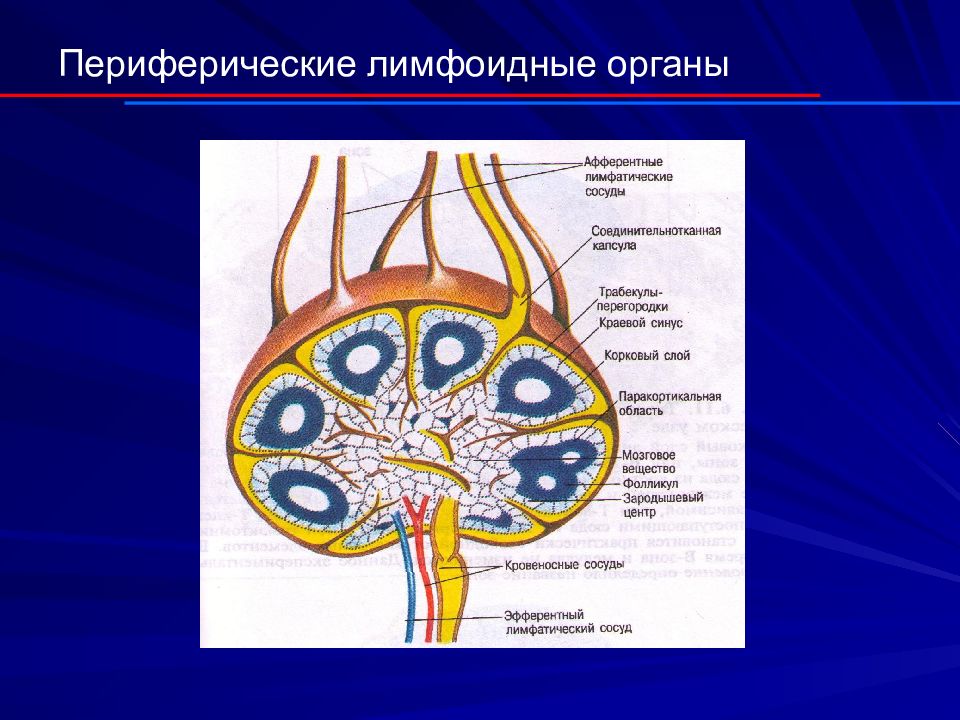

Слайд 17: Периферические лимфоидные органы

Лимфатические узлы – множественные, симметрично расположенные по телу, инкапсулированные лимфоидные органы бобовидной формы, размером от 0,5 до 1,5 см. Состоят из заключенной в капсулу паренхимы, содержащей лимфоциты. Лимфатические узлы через афферентные лимфатические сосуды (которых несколько на один узел) дренируют тканевую жидкость из всех барьерных тканей. Лимфатические узлы – это «таможня» всех веществ (антигенов), попадающих во внутреннюю среду организма через покровные ткани.

Слайд 19: Периферические лимфоидные органы

Неинкапсулированная лимфоидная ткань слизистых оболочек и кожи: Лимфоидная ткань, ассоциированная с ЖКТ ( GALT – gut - associated lymphoid tissue ). Это глоточное лимфоидное кольцо Пирогова, пейеровы бляшки тонкой кишки, лимфоидные фолликулы аппендикса. Особой субпопуляцией являются внутриэпителиальные лимфоциты слизистой оболочки кишки ( IEL – intra - epitelial lymphocytes ). Лимфоидная ткань, ассоциированная с бронхами и бронхиолами ( BALT - bronchial - associated lymphoid tissue ). IEL слизистой оболочки дыхательной системы. Лимфоидная ткань других слизистых оболочек ( MALT – mucosal - associated lymphoid tissue ).

Слайд 20: Периферические лимфоидные органы

Лимфоидная ткань, ассоциированная с кожей ( SALT – skin - associated lymphoid tissue ) и субпопуляция диссеминированных внутриэпителиальных лимфоцитов кожи ( IEL ). Основная функция лимфоидной ткани слизистых оболочек и кожи – поддержание иммуногенеза В-лимфоцитов и их дифференцировка в плазмоциты, продуцирующие иммуноглобулины секреторных классов А и Е.

Слайд 21: Периферические лимфоидные органы

Печень В печени у человека локализована большая часть натуральных киллеров ( NK ). Субпопуляции лимфоцитов в печени «обслуживают» кровь воротной вены, несущей все внешние, всосавшиеся в кишечнике вещества. Лимфоциты печени обеспечивают постоянное поддержание иммунологической толерантности к пищевым веществам. В печени находится половина массы всех тканевых макрофагов организма. Периферическая кровь – транспортно-коммуникационный компонент иммунной системы. В ней циркулируют кроветворные и иммунокомпетентные клетки.

Слайд 22

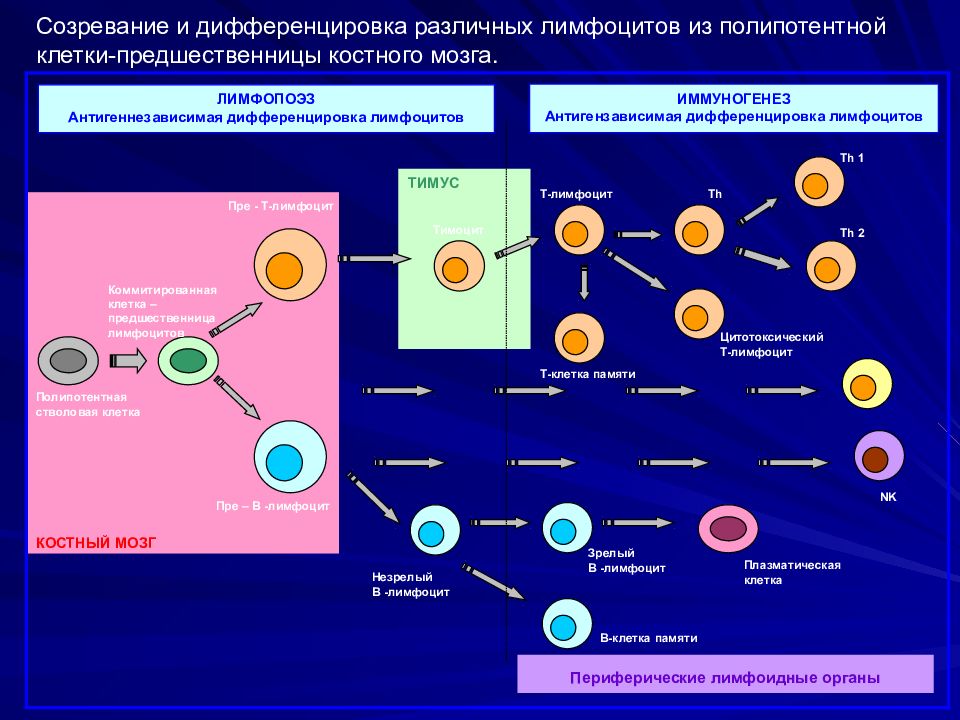

Th Th 1 Th 2 T- лимфоцит Цитотоксический T- лимфоцит T- клетка памяти NK B- клетка памяти Плазматическая клетка КОСТНЫЙ МОЗГ Полипотентная стволовая клетка Коммитированная клетка –предшественница лимфоцитов Пре - T- лимфоцит Пре – В - лимфоцит T имоцит ТИМУС Незрелый В - лимфоцит Зрелый В - лимфоцит ЛИМФОПОЭЗ Антигеннезависимая дифференцировка лимфоцитов ИММУНОГЕНЕЗ Антигензависимая дифференцировка лимфоцитов Созревание и дифференцировка различных лимфоцитов из полипотентной клетки-предшественницы костного мозга. Периферические лимфоидные органы

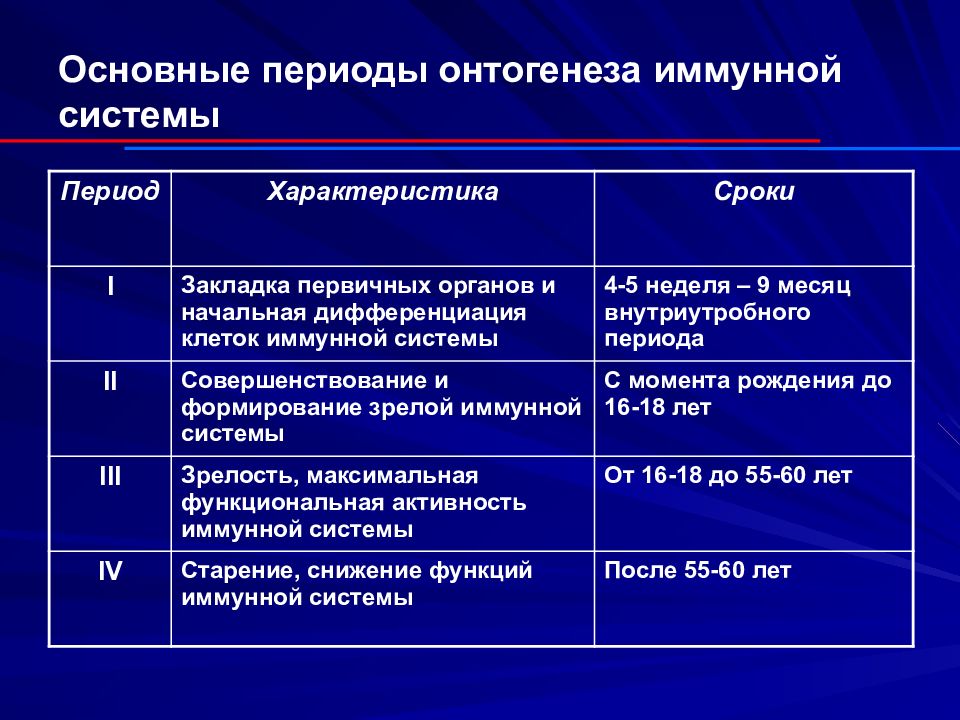

Слайд 23: Основные периоды онтогенеза иммунной системы

Период Характеристика Сроки I Закладка первичных органов и начальная дифференциация клеток иммунной системы 4-5 неделя – 9 месяц внутриутробного периода II Совершенствование и формирование зрелой иммунной системы С момента рождения до 16-18 лет III Зрелость, максимальная функциональная активность иммунной системы От 16-18 до 55-60 лет IV Старение, снижение функций иммунной системы После 55-60 лет

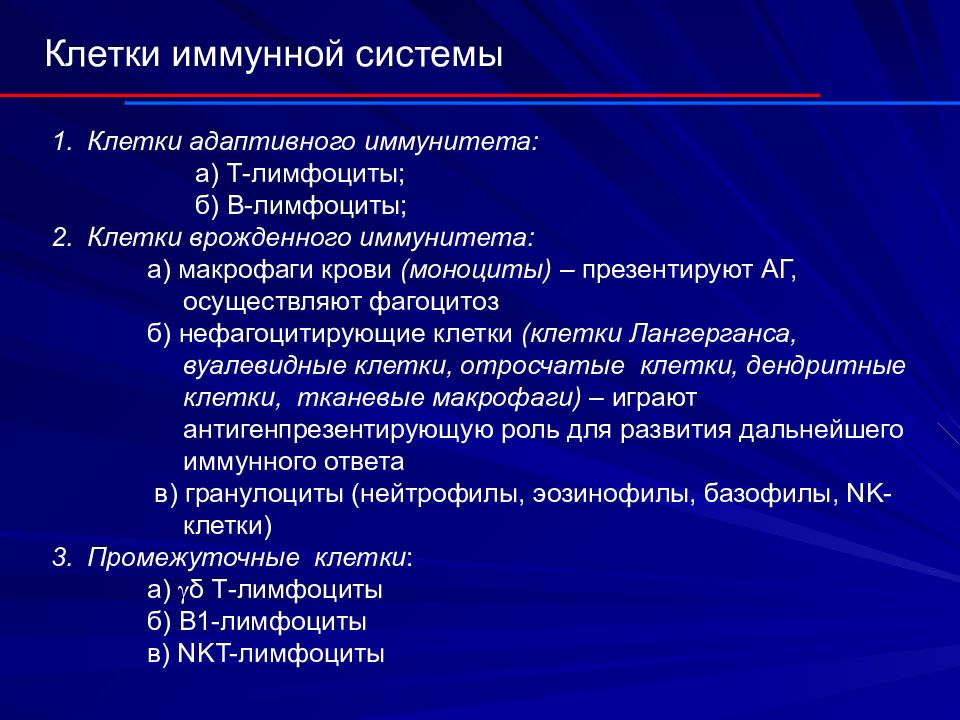

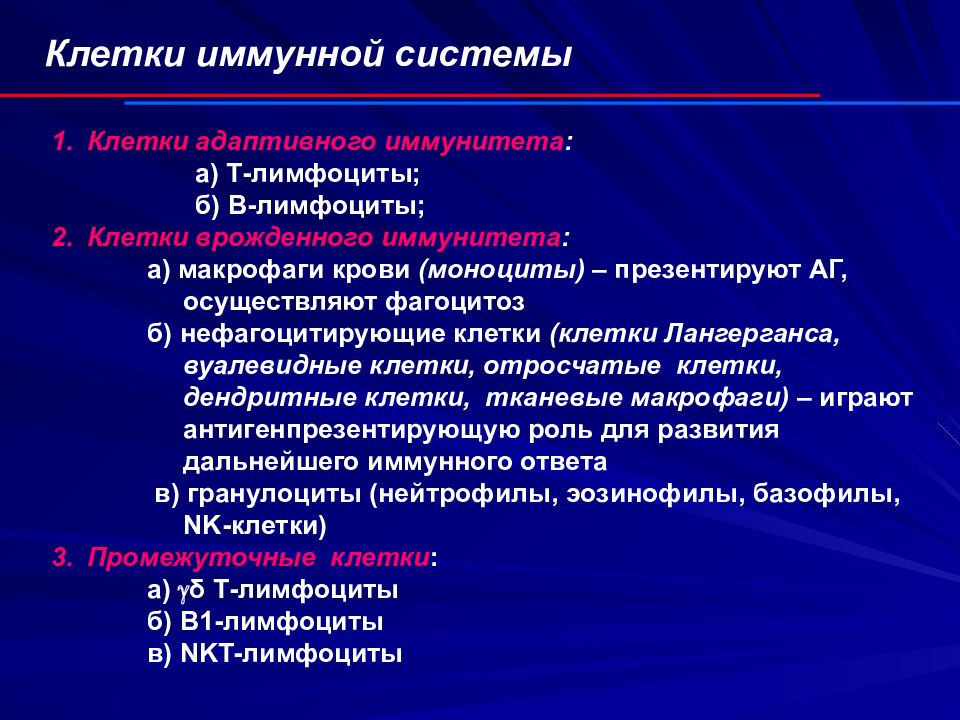

Слайд 24: Клетки иммунной системы

Клетки адаптивного иммунитета: a) Т - лимфоциты ; б ) В-лимфоциты; Клетки врожденного иммунитета: a) макрофаги крови (моноциты) – презентируют АГ, осуществляют фагоцитоз б ) нефагоцитирующие клетки (клетки Лангерганса, вуалевидные клетки, отросчатые клетки, дендритные клетки, тканевые макрофаги) – играют антигенпрезентирующую роль для развития дальнейшего иммунного ответа в) гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, NK -клетки) Промежуточные клетки : а) δ Т-лимфоциты б) В1-лимфоциты в) NKT- лимфоциты

Слайд 25: Понятие о врожденном и адаптивном иммунитете

Врожденный иммунитет – наследственно закрепленная система защиты многоклеточных организмов от любых патогенных/непатогенных микробов, а также эндогенных продуктов тканевой деструкции. Все его компоненты (клеточные и гуморальные) передаются по наследству, кодируются генами зародышевой линии и не меняются в течение жизни. Клетки не образуют клонов, клеток-памяти и не подвергаются селекции

Слайд 26: Понятие о врожденном и адаптивном иммунитете

Клетки врожденного иммунитета обладают рецепторами, позволяющими осуществлять первичное распознавание патогенов. Наиболее значимые из них – Toll -подобные рецепторы ( TLR)

Слайд 27: Понятие о врожденном и адаптивном иммунитете

Адаптивный иммунный ответ - совокупность процессов, происходящих в иммунной системе при введении антигена с участием лимфоцитов. Клетками, реализующими адаптивный иммунитет, являются Т- и В-лимфоциты, ключевую роль играют их АГ-распознающие рецепторы ( TCR и BCR )

Слайд 28

ИММУНИТЕТ Защита от ГЧИ Защита от любой ГЧИ Защита от конкретной ГЧИ ГЧИ: все микробы, все опухоли, все трансплантаты и т.д. ГЧИ: туберкулезная палочка, аденокарцинома желудка, пересаженная почка и т.д. Естественная резистентность или Естественный иммунитет или Неспецифическая резистентность или Неспецифический иммунитет Врожденный иммунитет Адаптивный иммунитет или Специфический иммунитет Приобретенный иммунитет

Слайд 29: ФОРМЫ ИММУНИТЕТА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

ВРОЖДЕННЫЙ ПРИОБРЕТЕННЫЙ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) Видовой Естественный Искусственный Наследственный АКТИВНЫЙ АКТИВНЫЙ ПАССИВНЫЙ ПАССИВНЫЙ (Иммунизация в результате инфекции) (Материнские IgG у ново- рожденного) (Вакцинация) (Введение ксеногенных и аллогенных антител)

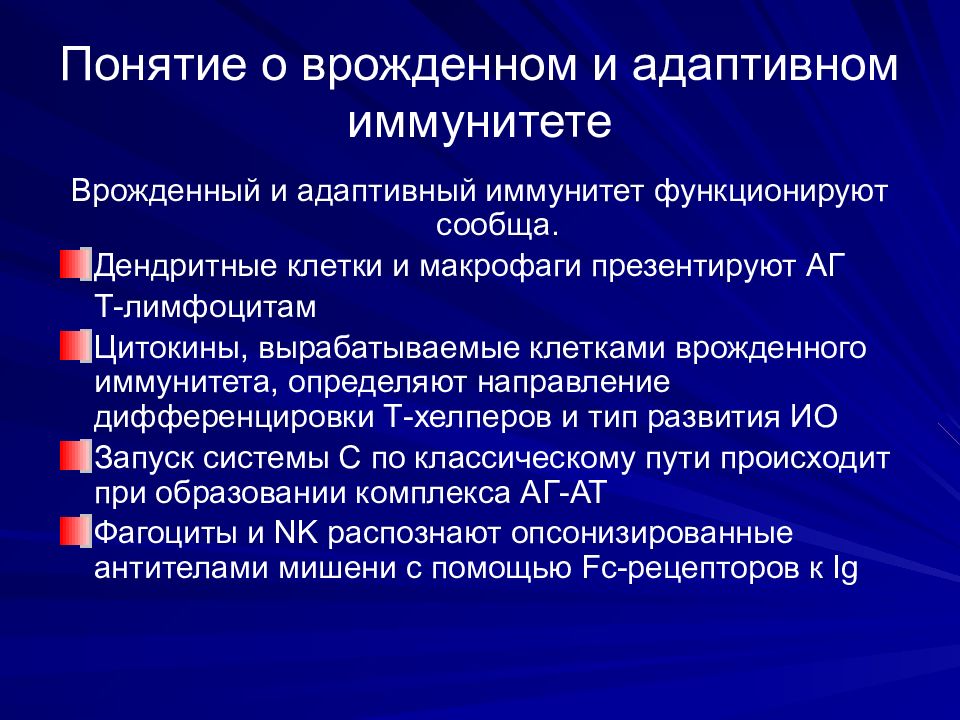

Слайд 30: Понятие о врожденном и адаптивном иммунитете

Врожденный и адаптивный иммунитет функционируют сообща. Дендритные клетки и макрофаги презентируют АГ Т-лимфоцитам Цитокины, вырабатываемые клетками врожденного иммунитета, определяют направление дифференцировки Т-хелперов и тип развития ИО Запуск системы С по классическому пути происходит при образовании комплекса АГ-АТ Фагоциты и NK распознают опсонизированные антителами мишени с помощью Fc- рецепторов к Ig

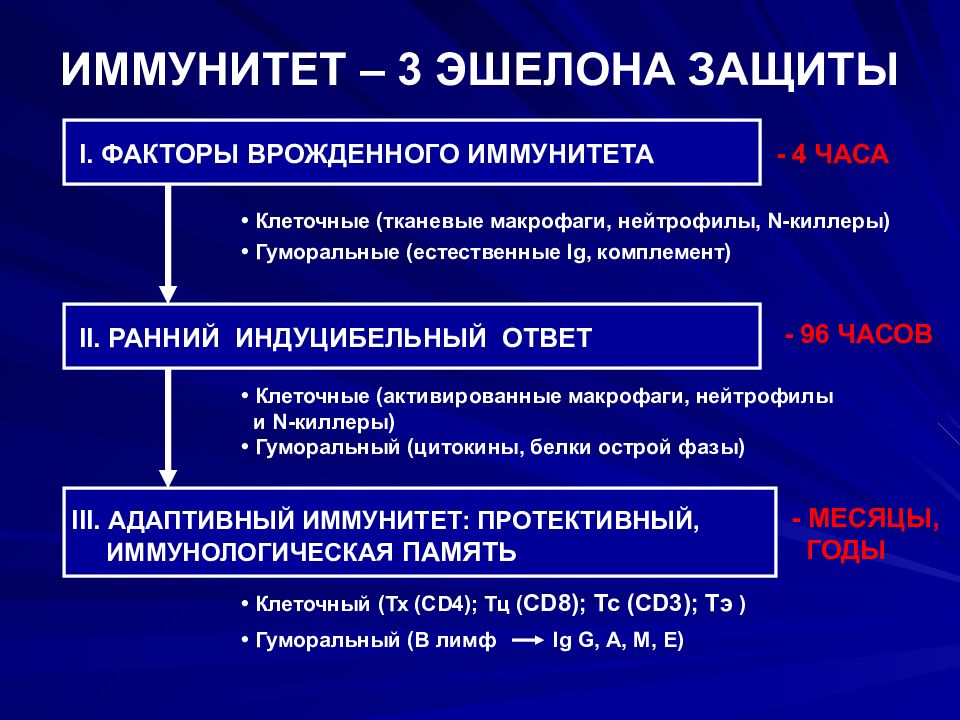

Слайд 31: ИММУНИТЕТ – 3 ЭШЕЛОНА ЗАЩИТЫ

I. ФАКТОРЫ врожденного иммунитета II. РАННИЙ ИНДУЦИБЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ III. АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ: ПРОТЕКТИВНЫЙ, ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ - 4 ЧАСА - 96 ЧАСОВ - МЕСЯЦЫ, ГОДЫ • Клеточные (тканевые макрофаги, нейтрофилы, N -киллеры) • Гуморальные (естественные Ig, комплемент) • Клеточные (активированные макрофаги, нейтрофилы и N -киллеры) • Гуморальный (цитокины, белки острой фазы) • Клеточный (Тх (С D4 ); Тц ( С D8 ); Тс (С D3 ); Тэ ) • Гуморальный (В лимф Ig G, А, М, Е)

Слайд 32: Клетки иммунной системы

Клетки адаптивного иммунитета : a) Т - лимфоциты ; б ) В-лимфоциты; Клетки врожденного иммунитета : a) макрофаги крови (моноциты) – презентируют АГ, осуществляют фагоцитоз б ) нефагоцитирующие клетки (клетки Лангерганса, вуалевидные клетки, отросчатые клетки, дендритные клетки, тканевые макрофаги) – играют антигенпрезентирующую роль для развития дальнейшего иммунного ответа в) гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, NK -клетки) Промежуточные клетки : а) δ Т-лимфоциты б) В1-лимфоциты в) NKT- лимфоциты

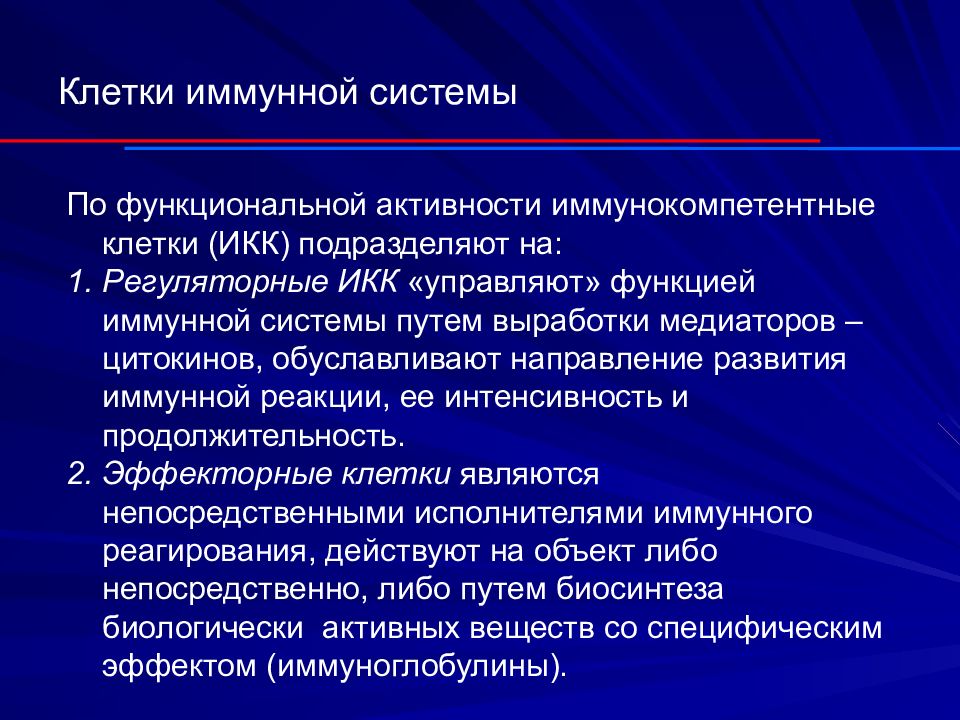

Слайд 33: Клетки иммунной системы

По функциональной активности иммунокомпетентные клетки (ИКК) подразделяют на: Регуляторные ИКК «управляют» функцией иммунной системы путем выработки медиаторов – цитокинов, обуславливают направление развития иммунной реакции, ее интенсивность и продолжительность. Эффекторные клетки являются непосредственными исполнителями иммунного реагирования, действуют на объект либо непосредственно, либо путем биосинтеза биологически активных веществ со специфическим эффектом (иммуноглобулины).

Слайд 34: Лимфоциты – клетки адаптивного иммунитета

В 1969 году И. Ройт ввел в иммунологию понятие Т- и В-лимфоцитов: Т-лимфоциты – тимус ( thymus ) В-лимфоциты ( bursa Fabricii у птиц)

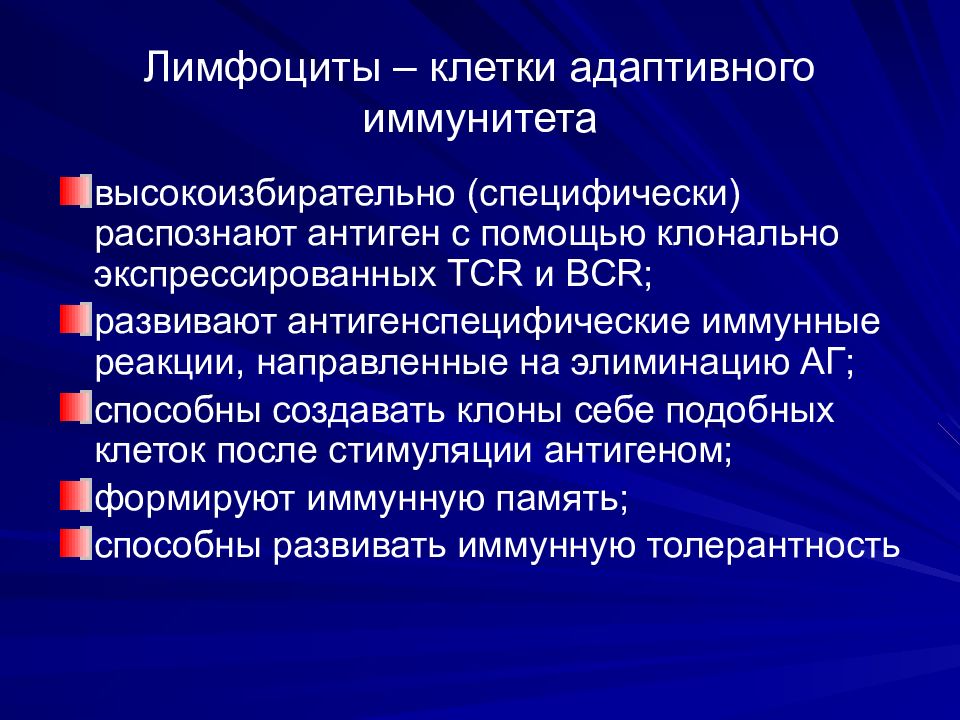

Слайд 35: Лимфоциты – клетки адаптивного иммунитета

высокоизбирательно (специфически) распознают антиген с помощью клонально экспрессированных TCR и BCR; развивают антигенспецифические иммунные реакции, направленные на элиминацию АГ; способны создавать клоны себе подобных клеток после стимуляции антигеном; формируют иммунную память; способны развивать иммунную толерантность

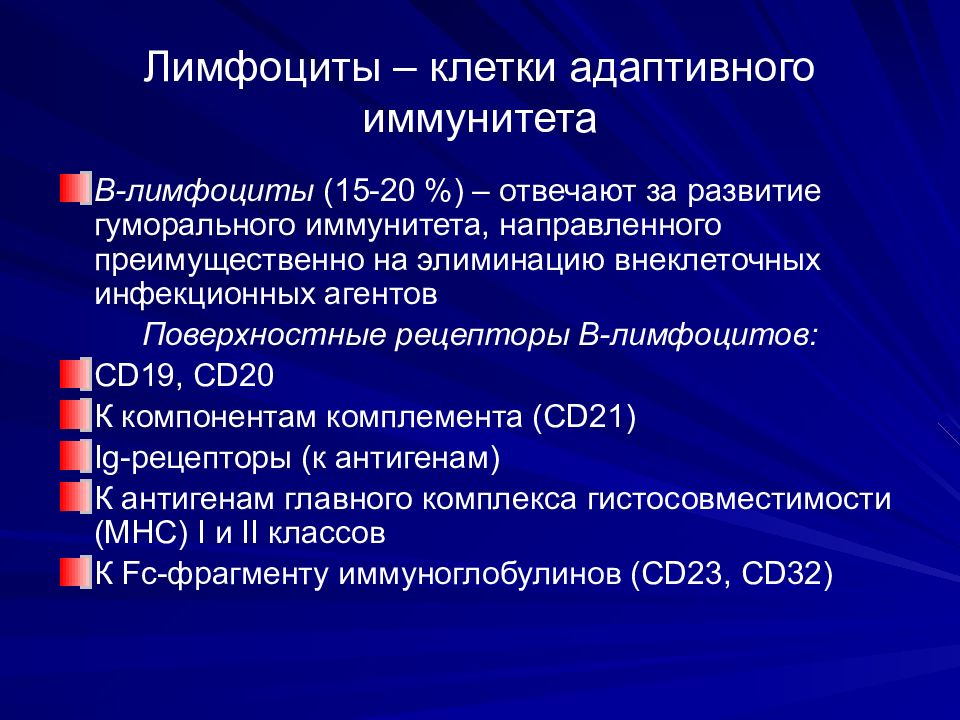

Слайд 36: Лимфоциты – клетки адаптивного иммунитета

В-лимфоциты (15-20 %) – отвечают за развитие гуморального иммунитета, направленного преимущественно на элиминацию внеклеточных инфекционных агентов Поверхностные рецепторы В-лимфоцитов: CD19, CD20 К компонентам комплемента ( CD21) Ig- рецепторы (к антигенам) К антигенам главного комплекса гистосовместимости (МНС) I и II классов К Fc -фрагменту иммуноглобулинов (CD23, CD32)

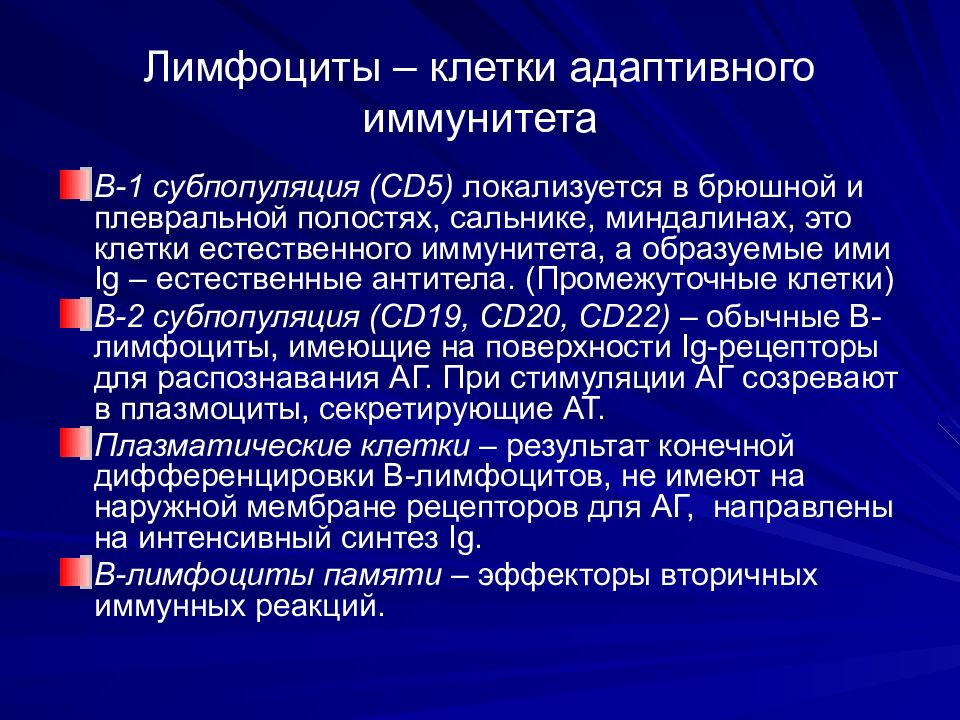

Слайд 37: Лимфоциты – клетки адаптивного иммунитета

В-1 субпопуляция ( CD 5) локализуется в брюшной и плевральной полостях, сальнике, миндалинах, это клетки естественного иммунитета, а образуемые ими Ig – естественные антитела. (Промежуточные клетки) В-2 субпопуляция ( CD 19, CD 20, CD 22) – обычные В-лимфоциты, имеющие на поверхности Ig -рецепторы для распознавания АГ. При стимуляции АГ созревают в плазмоциты, секретирующие АТ. Плазматические клетки – результат конечной дифференцировки В-лимфоцитов, не имеют на наружной мембране рецепторов для АГ, направлены на интенсивный синтез Ig. В-лимфоциты памяти – эффекторы вторичных иммунных реакций.

Слайд 38: Лимфоциты – клетки адаптивного иммунитета

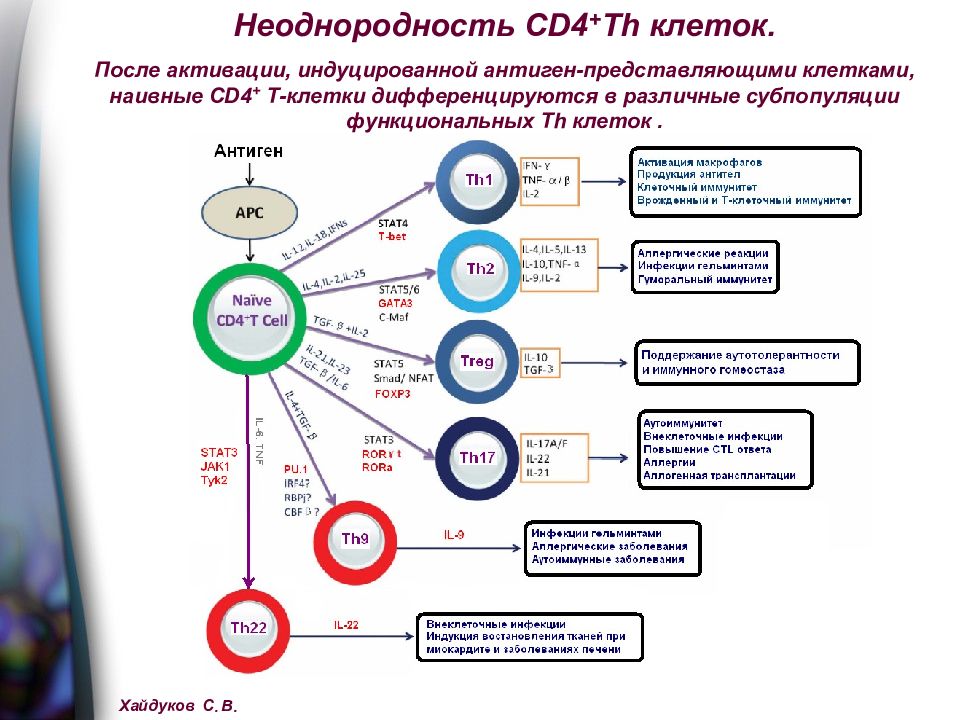

Т-лимфоциты (50-75%) – клетки, отвечающие за клеточный иммунитет. Субпопуляции: Нулевые Т-лимфоциты Т-хелперы ( Th0, Th1, Th2, Th17, Tfh) Регуляторные Т-клетки ( Treg, Tr1, Th3) Эффекторы ГЗТ (Тгзт) Цитотоксические Т-лимфоциты (Т-киллеры) Т-клетки памяти

Слайд 39: Лимфоциты – клетки адаптивного иммунитета

Нулевые Т-лимфоциты (Т0) ( CD 2, CD 3) – это тимические, незрелые, «наивные» Т-лимфоциты. Т-хелперы ( CD 4) распознают антиген в комплексе с локализованными на мембране клеток-мишеней АГ МНС II класса Т-хелперы стимулируют пролиферацию и дифференцировку Т- и В-лимфоцитов, выделяя интерлейкины Th 1 → ИЛ-2, ИЛ-12, ИФН-γ, ФНО-α – обеспечивают реакции Т-клеточного иммунитета Th 2 → ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10, ИЛ-13 – стимулируют синтез АТ, т.е. гуморальное звено иммунной системы.

Слайд 40: Лимфоциты – клетки адаптивного иммунитета

Т гзт – эффекторы реакций гиперчувствительности замедленного типа. Т reg – супрессия аутоагрессивных клонов Т-лимфоцитов и формируют толерантность к пищевым АГ и комменсалам Tr1 и Th3 – подавляют ответ эффекторных клеток адаптивного иммунитета, регулируя развитие иммунных реакций

Слайд 42: Лимфоциты – клетки адаптивного иммунитета

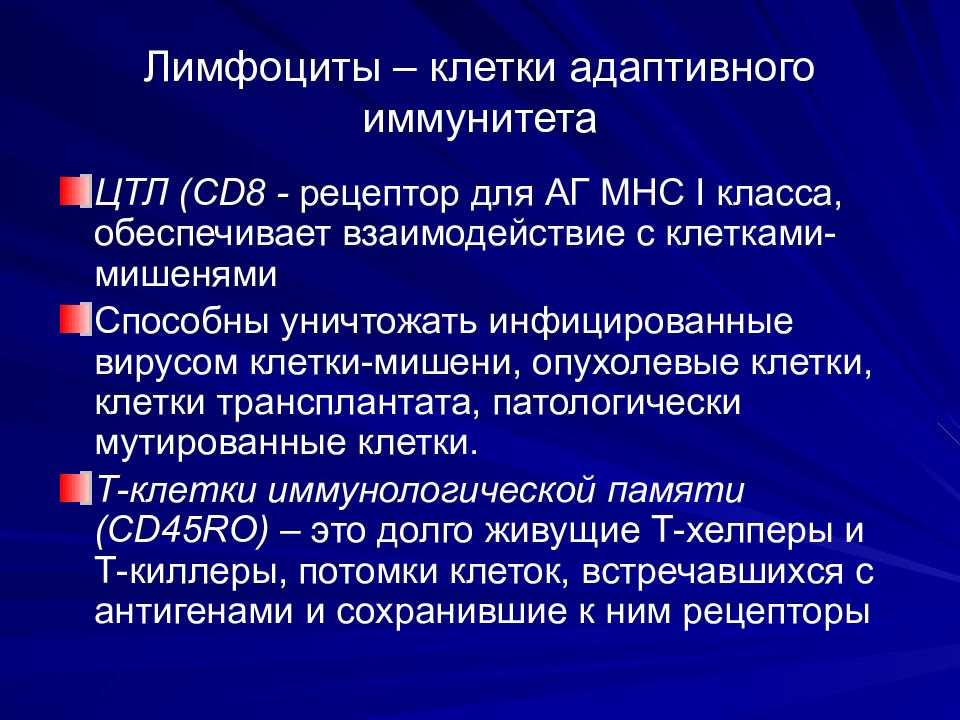

ЦТЛ ( CD 8 - рецептор для АГ МНС I класса, обеспечивает взаимодействие с клетками-мишенями Способны уничтожать инфицированные вирусом клетки-мишени, опухолевые клетки, клетки трансплантата, патологически мутированные клетки. Т-клетки иммунологической памяти ( CD 45 RO ) – это долго живущие Т-хелперы и Т-киллеры, потомки клеток, встречавшихся с антигенами и сохранившие к ним рецепторы

Слайд 43: Клетки врожденного иммунитета: моноциты

Моноциты ( CD 11, CD 18 ) – являются предшественниками тканевых макрофагов, образуются в костном мозге, затем поступают в кровь, но быстро покидают ее и в тканях превращаются в тканевые макрофаги и миелоидные дендритные клетки

Слайд 44: Клетки врожденного иммунитета: макрофаги

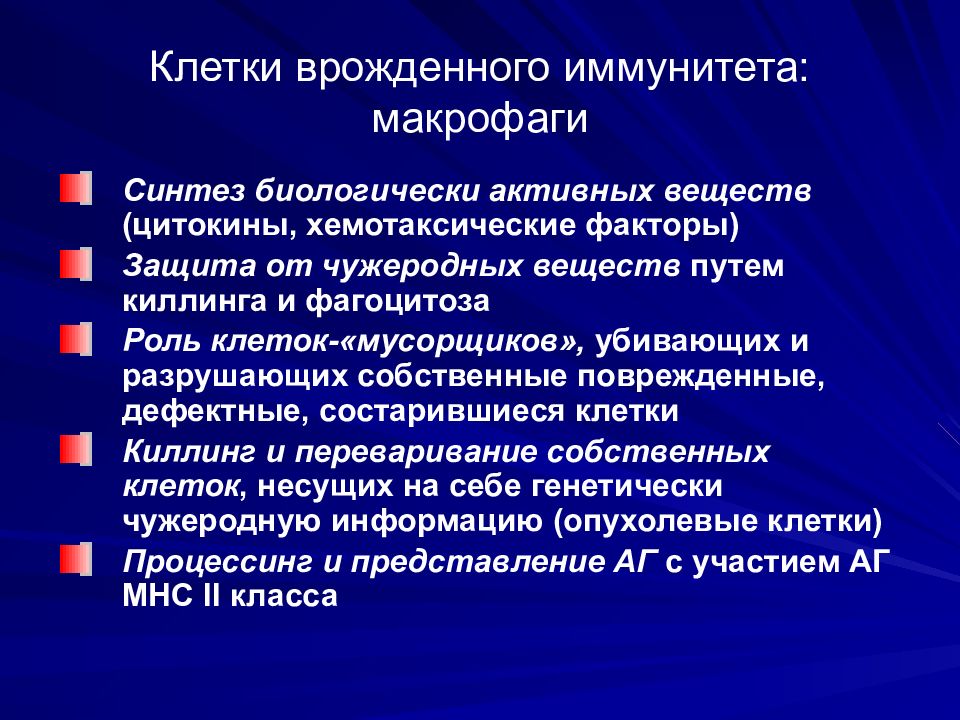

Синтез биологически активных веществ (цитокины, хемотаксические факторы) Защита от чужеродных веществ путем киллинга и фагоцитоза Роль клеток-«мусорщиков», убивающих и разрушающих собственные поврежденные, дефектные, состарившиеся клетки Киллинг и переваривание собственных клеток, несущих на себе генетически чужеродную информацию (опухолевые клетки) Процессинг и представление АГ с участием АГ МНС II класса

Слайд 45: Клетки врожденного иммунитета: дендритные клетки

Презентируют АГ Т-лимфоцитам Представлены в коже (клетки Лангерганса), слизистых, в органах иммунной системы Подвижны, переносятся с током крови и лимфы

Слайд 46: Клетки врожденного иммунитета: гранулоциты

Нейтрофилы Ф: обладают мощным биоагрессивным потенциалом, который реализуется путем фагоцитоза с последующим уничтожением и перевариванием источника АГ Эозинофилы Ф: фагоцитоз, внеклеточный цитолиз (простейшие, гельминты), участие в аллергических реакциях 1 типа Базофилы, в тканях – тучные клетки Ф: участие в аллергических реакциях 1 типа

Слайд 47: Клетки врожденного иммунитета: NK - клетки

Большие лимфоцитоподобные клетки; CD 16, С D 56 Ф: противовирусная, противоопухолевая активность, обусловленная действием перфорин-гранзимового механизма, запускающего апоптоз NK -клетки не нуждаются в предварительной антигенной стимуляции, являются ранними факторами защиты

Слайд 48: Промежуточные клетки

δ Т-лимфоциты участвуют в защите от ряда АГ, которые способны распознавать без предварительной сенсибилизации (микобактерии, токсоплазмы и т.д), иммунорегуляция (через синтез цитокинов) В1-лимфоциты синтезируют спонтанно (без предварительной активации) естественные IgM низкой специфичности, способные перекрестно реагировать со множеством АГ NKT -лимфоциты, CD16 CD56 и антигенраспознающий рецептор, иммунорегуляция через синтез цитокинов)

Слайд 49: Молекулярный уровень организации иммунной системы

Суперсемейство Ig -подобных молекул (классы Ig – M, G, A, E, D ; CD -маркеры; АГ HLA ) Неспецифические белки (белки комплемента, цитокины, острофазные белки и др.)

Слайд 50: Молекулярный уровень организации иммунной системы

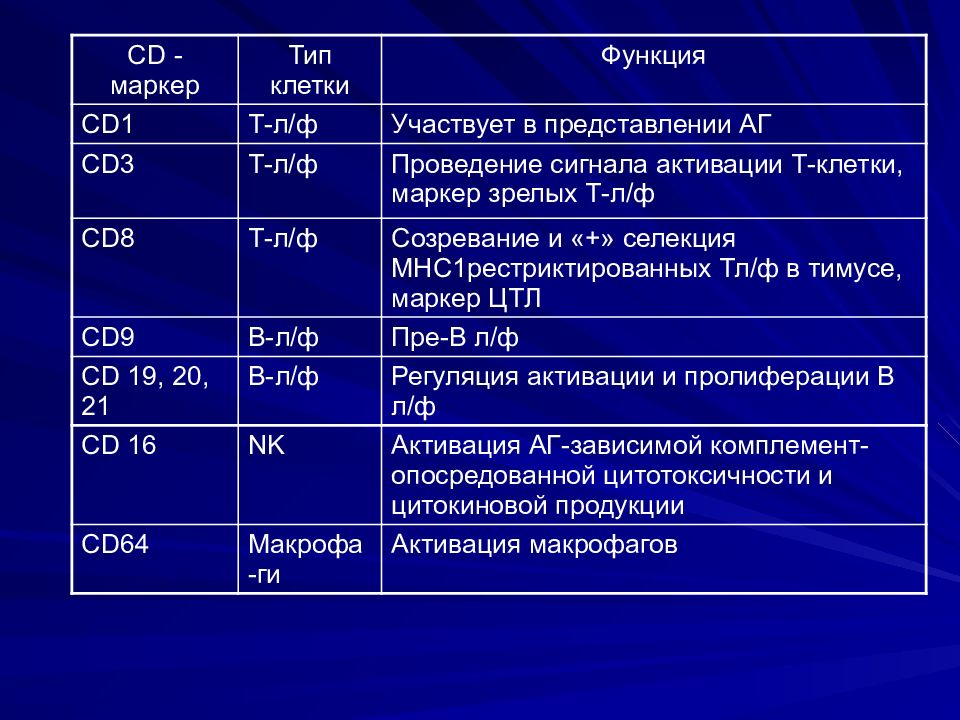

CD (cluster differentiation) Клетки, участвующие в ИО, неоднородны, различаются по генетическим и функциональным особенностям. Для их систематизации предложена классификация CD, в основу которой положены различия между кластерами клеток поверхностных дифференцировочных маркерах

Слайд 51

CD - маркер Тип клетки Функция CD1 Т-л/ф Участвует в представлении АГ CD3 Т-л/ф Проведение сигнала активации Т-клетки, маркер зрелых Т-л/ф CD8 Т-л/ф Созревание и «+» селекция МНС1рестриктированных Тл/ф в тимусе, маркер ЦТЛ CD9 B- л/ф Пре-В л/ф CD 19, 20, 21 B- л/ф Регуляция активации и пролиферации В л/ф CD 16 NK Активация АГ-зависимой комплемент-опосредованной цитотоксичности и цитокиновой продукции CD64 Макрофа-ги Активация макрофагов

Слайд 52: Молекулярный уровень организации иммунной системы

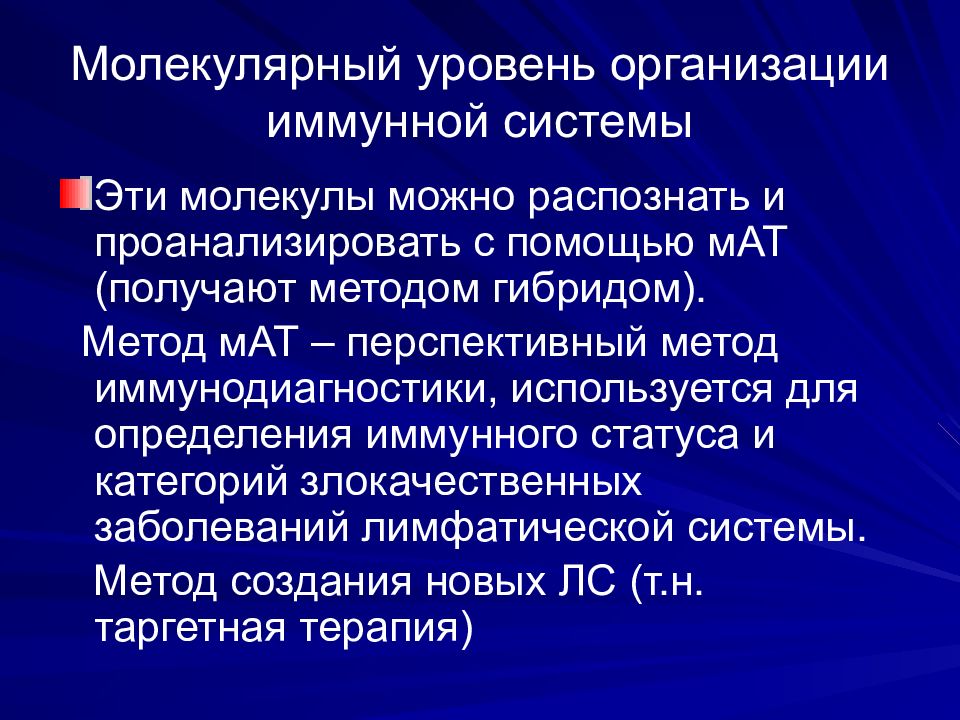

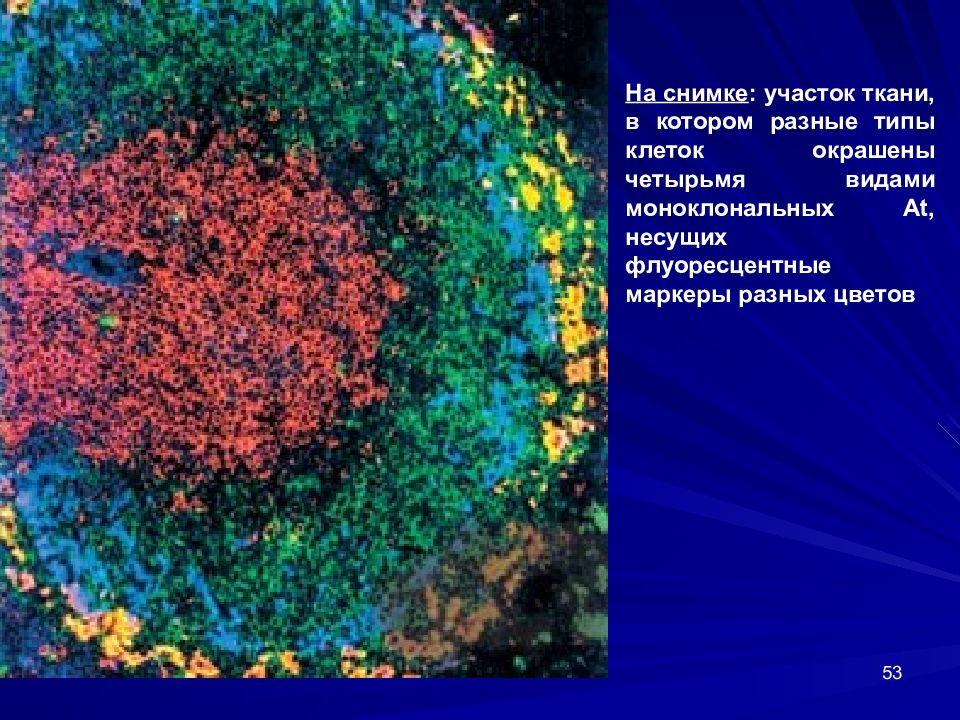

Эти молекулы можно распознать и проанализировать с помощью мАТ (получают методом гибридом). Метод мАТ – перспективный метод иммунодиагностики, используется для определения иммунного статуса и категорий злокачественных заболеваний лимфатической системы. Метод создания новых ЛС (т.н. таргетная терапия)