Первый слайд презентации: Лекция 16 Микро- и макроэволюция

2 1. Генофонд популяции. Частоты генов и генотипов. Закон Харди-Вайнберга. Популяция – элементарная единица эволюции. Эволюция оперирует группами организмов, но не индивидами. Эволюционирует не особь, а группы особей, составляющих популяцию. Генофонд – совокупность всех генов во всех их аллельных формах в гаметах организмов, составляющих популяцию. Генофонд вида складывается из генофонда популяций. В случае индивидуального диплоидного организма частота встречаемости какого-либо аллеля может составлять 100, 50 или 0 %, но в популяции частота встречаемости данного аллеля – это процент индивидов, которые имеют этот ген. (Может составлять от 0 до 100 %).

Слайд 3

3 В 1908 г. Г. Харди и В. Вайнберг показали, что в популяциях частоты генотипов и аллелей в поколениях остаются постоянными, если на их равновесие не оказывают влияния такие факторы, как избирательные браки, мутации, отбор и дрейф генов.

Слайд 4

4 В условиях свободного скрещивания частота, с которой возможна встреча двух аллелей в диплоидном организме равна произведению частот каждого аллеля. Если относительную частоту доминантного аллеля А в двухаллельной системе обозначить p, а относительную частоту рецессивного аллеля а обозначить q, и если p + q = 1, то при свободном скрещивании частоты трех генотипов составят: АА = p 2, Аа = 2 pq, aa = q 2.

Слайд 5

5 Например, один человек из 10 000 – альбинос (ген альбинизма – рецессивный, альбинос – гомозигота по рецессивному гену). Частота гомозиготного генотипа: q2 = 1 / 10 000 = 0, 0001 ; частота аллеля альбинизма q = √0,0001 = 0,01, или 1 % Поскольку p + q = 1, частота доминантного аллеля в популяции равна 0,99, или 99 %. Частота гетерозиготного генотипа – 2 pq = 2 х 0,99 х 0,01 = 0,0198. Т. е. примерно 2 % индивидуумов в данной популяции несут аллель альбинизма либо в гетерозиготном, либо в гомозиготном состоянии. Поэтому частота рецессивного аллеля в популяции достаточно велика при малом числе индивидуумов с выражением признака. Гетерозиготные индивидуумы назваются носителями.

6 2. Борьба за существование и факторы эволюции Борьба за существование (БЗС) – совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды. Формы борьбы за существование: 1. Межвидовая БЗС (конкуренция за пищу у волка и лисицы, конкуренция за оптимальную освещенность у березы и клена и т. д.; взаимоотношения в форме паразитизма: паразиты делают организм хозяина менее конкурентоспособным).

Слайд 7

7 2. Внутривидовая БЗС : у особей одного вида потребности в пище, территории и других условиях существования одинаковы. Поэтому конкуренция между ними наиболее острая. (Конкуренция за гнездовую территорию у птиц, половой отбор в сезон размножения и др.) 3. Борьба с неблагоприятными условиями внешней среды.

Слайд 8

8 Факторы эволюции: Мутационный процесс. Ненаправленный фактор. Поддерживают генетическую гетерогенность природных популяций. Поставщик элементарного эволюционного материала. Популяционные волны (волны жизни) – колебания численности особей в популяции в ту или иную сторону от средней величины. Эволюционное значение: резко изменяют частоту редко встречающихся в популяциях аллелей и генотипов. Рекомбинация генов (см. комбинативную изменчивость).

Слайд 9

9 Изоляция обеспечивает барьеры, исключающие панмиксию (свободное скрещивание). Миграции – перемещения особей-носителей аллелей и генотипов в другие популяции или из других популяций и их участие в панмиксии. Дрейф генов – случайное, непредсказуемое, не зависящее от естественного отбора изменение частоты генов в популяциях (небольшие размеры популяции → неполная представленность возможных вариантов аллелей, случайная гибель особей и т. п.). Может привести как к исчезновению аллеля, так и к возникновению новых видов в островных и других репродуктивно изолированных популяциях. Может уменьшать или увеличивать изменчивость в пределах вида в целом.

Слайд 10

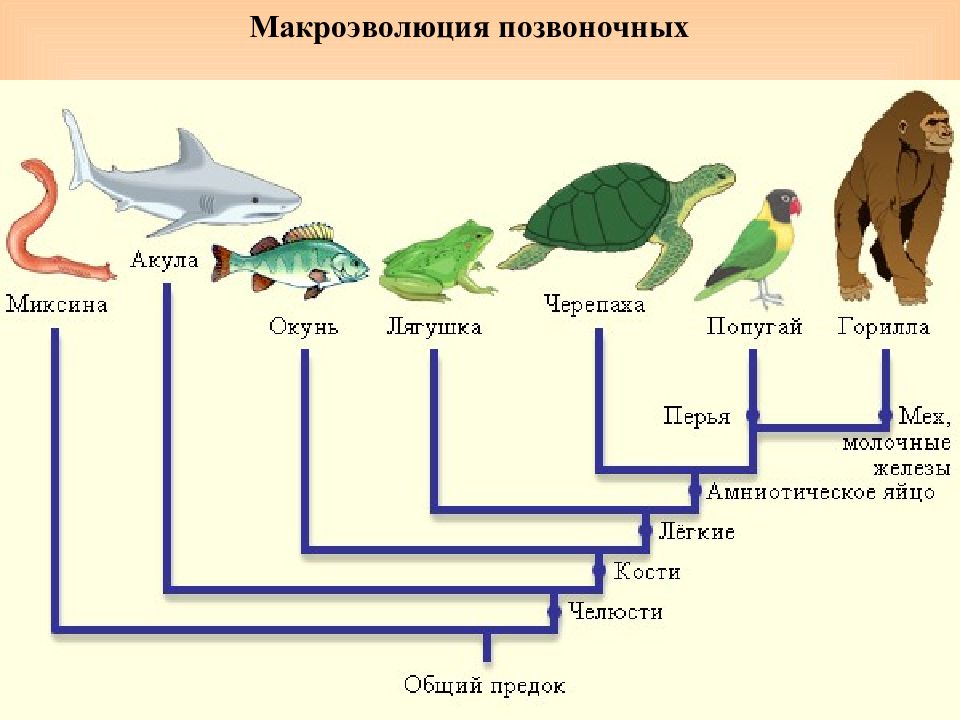

10 Макроэволюция Макроэволюция - процесс образования надвидовых таксонов.

Слайд 11

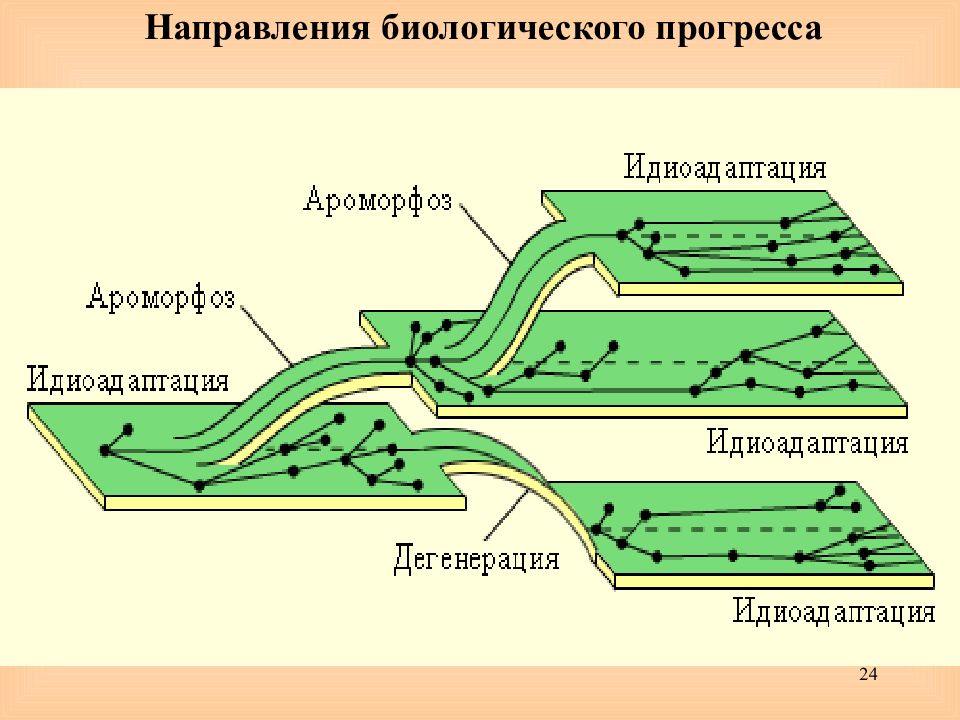

11 Пути эволюции Как в ходе эволюции усложнялась организация живых существ? Естественный отбор как направляющий фактор определяет пути эволюции. Русский ученый-эволюционист А.Н.Северцов установил следующие пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. На макроуровне проявляются такие закономерности, как дивергенция (расхождение признаков у родственных форм, обусловливающих появление гомологичных органов ) и конвергенция (схождение признаков у организмов неродственных, но имеющих похожие приспособления к среде обитания – аналогичные органы ).

Слайд 12

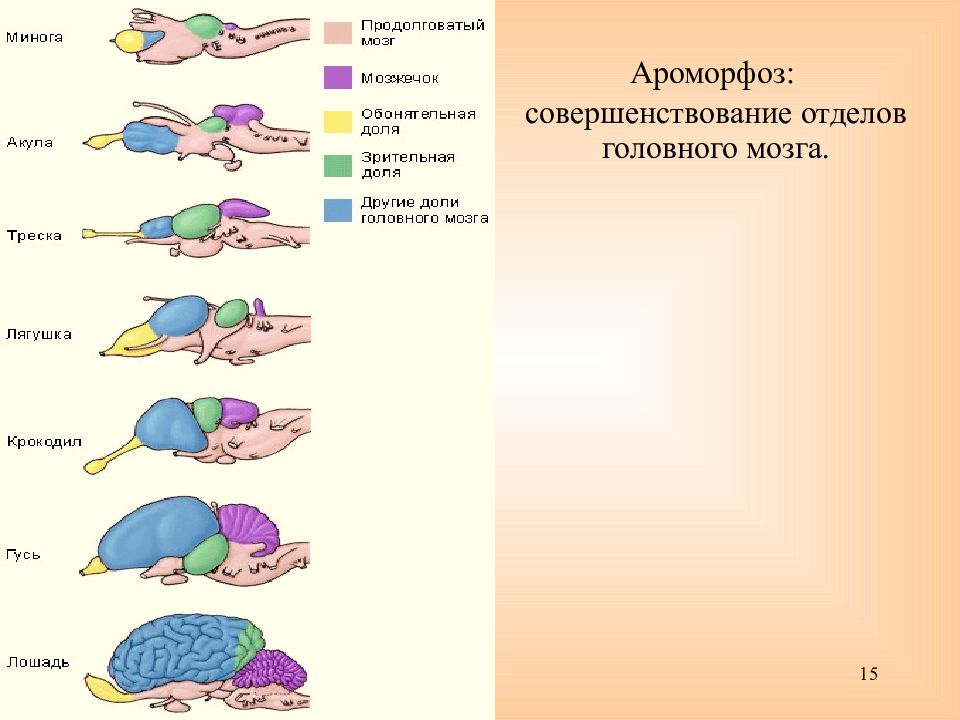

12 Направления эволюции Ароморфоз – это эволюционные изменения, приводящие к качественно новому уровню организации: а) даёт возможность к переходу в новую среду обитания; б) способствует расширению популяции и её местообитания; в) возникают новые крупные таксономические единицы: типы (отделы), классы. .

Слайд 13: Ароморфозы

13 Ароморфозы Многоклеточность (растит. жгутиконосцы) Эукариотическая клетка; Автотрофность.

Слайд 14: Ароморфозы

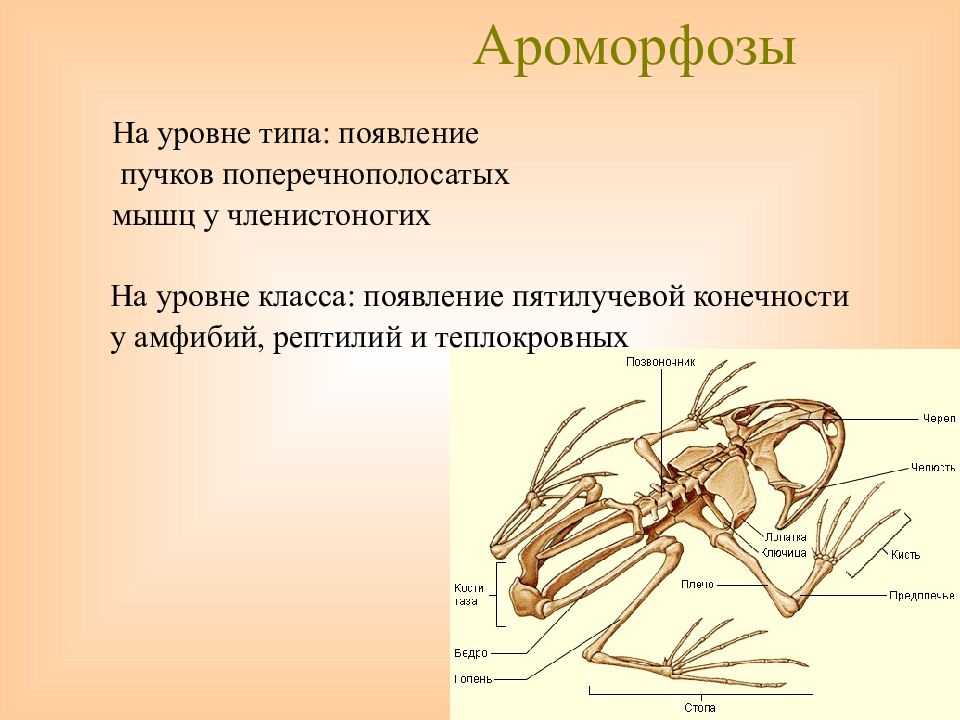

14 Ароморфозы На уровне типа: появление пучков поперечнополосатых мышц у членистоногих На уровне класса: появление пятилучевой конечности у амфибий, рептилий и теплокровных

Слайд 16

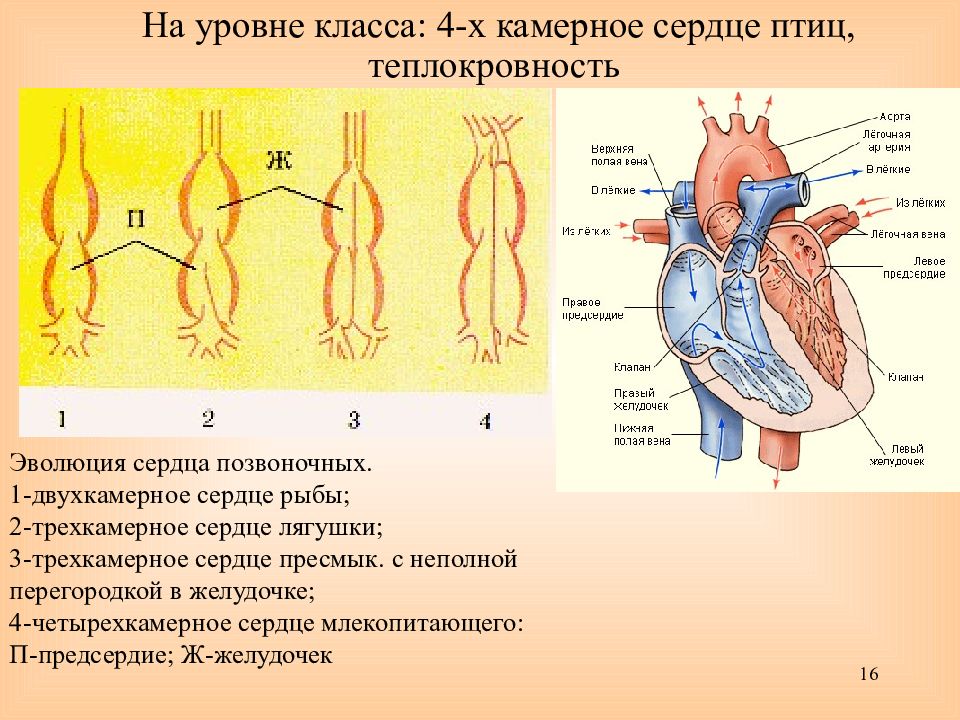

16 На уровне класса: 4-х камерное сердце птиц, теплокровность Эволюция сердца позвоночных. 1-двухкамерное сердце рыбы; 2-трехкамерное сердце лягушки; 3-трехкамерное сердце пресмык. с неполной перегородкой в желудочке; 4-четырехкамерное сердце млекопитающего: П-предсердие; Ж-желудочек

Слайд 17

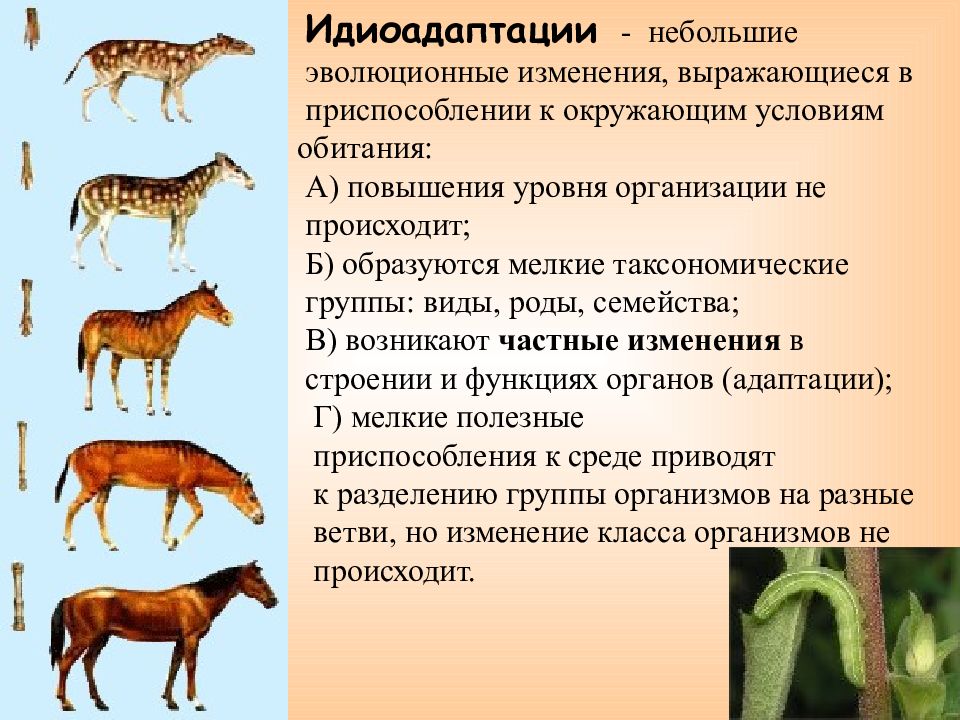

17 Идиоадаптации - небольшие эволюционные изменения, выражающиеся в приспособлении к окружающим условиям обитания: А) повышения уровня организации не происходит; Б) образуются мелкие таксономические группы: виды, роды, семейства; В) возникают частные изменения в строении и функциях органов (адаптации); Г) мелкие полезные приспособления к среде приводят к разделению группы организмов на разные ветви, но изменение класса организмов не происходит.

Слайд 18

18 совки пяденица на камнях Примеры: покровительственная окраска (под окружающую среду) – форма пассивной защиты

Слайд 19

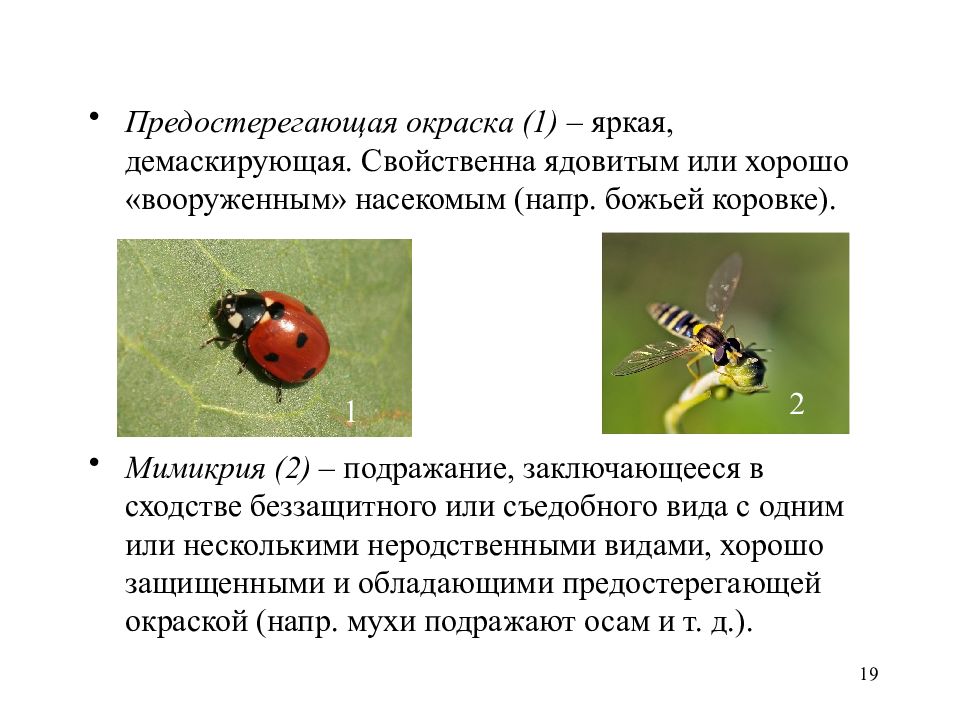

19 Предостерегающая окраска (1) – яркая, демаскирующая. Свойственна ядовитым или хорошо «вооруженным» насекомым (напр. божьей коровке). Мимикрия (2) – подражание, заключающееся в сходстве беззащитного или съедобного вида с одним или несколькими неродственными видами, хорошо защищенными и обладающими предостерегающей окраской (напр. мухи подражают осам и т. д.). 1 2

Слайд 20

20 Коэволюция (приспособительные адаптации ) - совместная эволюция строения цветков и насекомых-опылителей

Слайд 21

21 Вариации в стоении гомологичных органов - ласты у морских млекопитающих, многообразие форм клюва у гавайских цветочниц и т. п.

Слайд 22

22 . Дегенерация - упрощение организации и образа жизни в результате приспособления орг. к более примитивным условиям существования, связанный обычно с переходом к паразит. или прикрепленному образу жизни, нередко сопровождающейся потерей ряда органов. Образуются новые таксомические группы; Омела – растение паразит Безногая ящерица веретеница -маскируется под змею.

Слайд 23

23 Сосальщики: печёночная двуустка, китайская двуустка, японская шистосома Ленточные черви: головка свиного цепня, молодой бычий цепень, эхинококк, широкий лентец Исчезновение органов чувств и пищеварительной системы у паразитических червей

Слайд 26

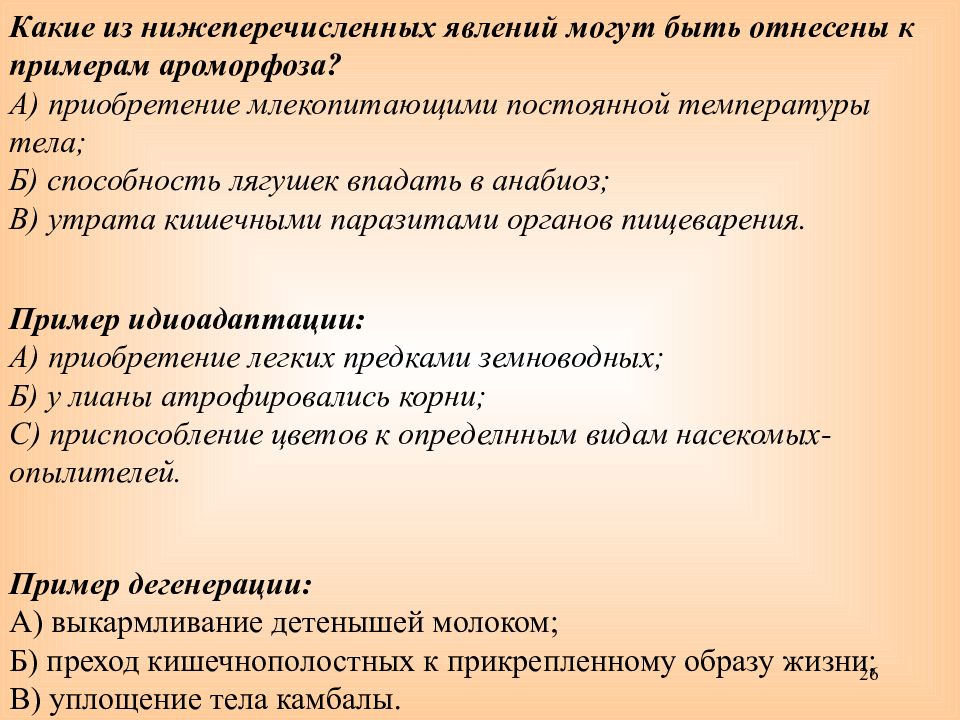

26 Пример дегенерации: А) выкармливание детенышей молоком; Б) преход кишечнополостных к прикрепленному образу жизни; В) уплощение тела камбалы. Пример идиоадаптации: А) приобретение легких предками земноводных; Б) у лианы атрофировались корни; С) приспособление цветов к определнным видам насекомых-опылителей. Какие из нижеперечисленных явлений могут быть отнесены к примерам ароморфоза? А) приобретение млекопитающими постоянной температуры тела; Б) способность лягушек впадать в анабиоз; В) утрата кишечными паразитами органов пищеварения.

Слайд 27

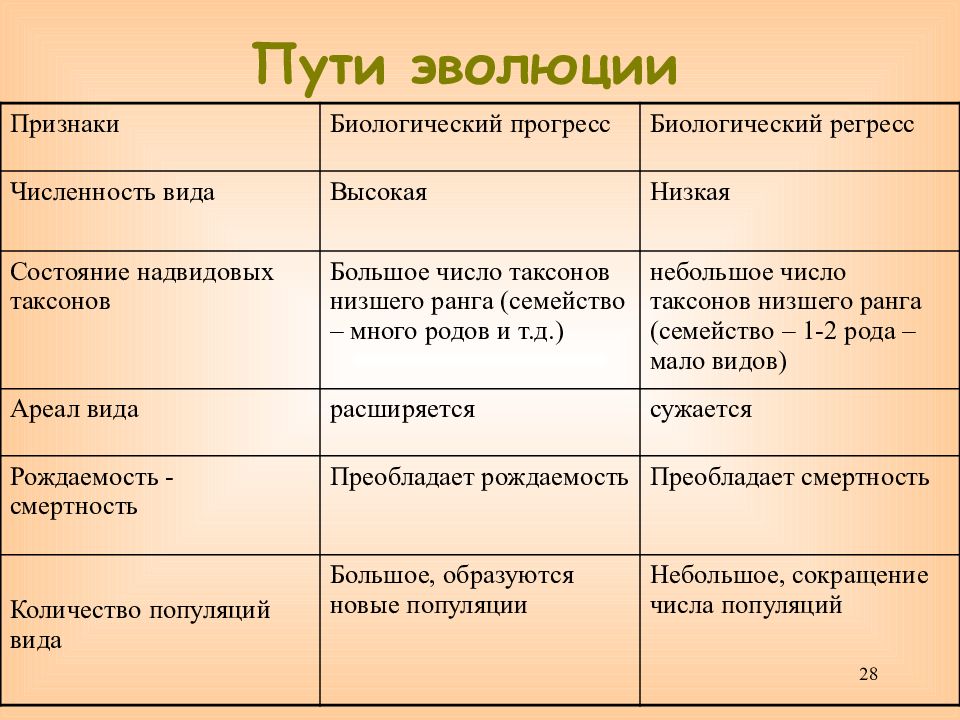

27 Основные направления эволюционного процесса: биологический прогресс и регресс. Эти направления были выявлены А.Н.Северцовым и И.И.Шмальгаузеном.

Слайд 28: Пути эволюции

28 Пути эволюции Признаки Биологический прогресс Биологический регресс Численность вида Высокая Низкая Состояние надвидовых таксонов Большое число таксонов низшего ранга (семейство – много родов и т.д.) небольшое число таксонов низшего ранга (семейство – 1-2 рода – мало видов) Ареал вида расширяется сужается Рождаемость - смертность Преобладает рождаемость Преобладает смертность Количество популяций вида Большое, образуются новые популяции Небольшое, сокращение числа популяций

Слайд 29

29 Биологический регресс Лук плевокорневищный – исчезающий вид лев, ягуар, леопард; тигр, снежный барс, пума

Слайд 30: Биологический прогресс

30 Биологический прогресс линеус, тубуланус, амфипорус, церебратулус

Последний слайд презентации: Лекция 16 Микро- и макроэволюция: Правила эволюции

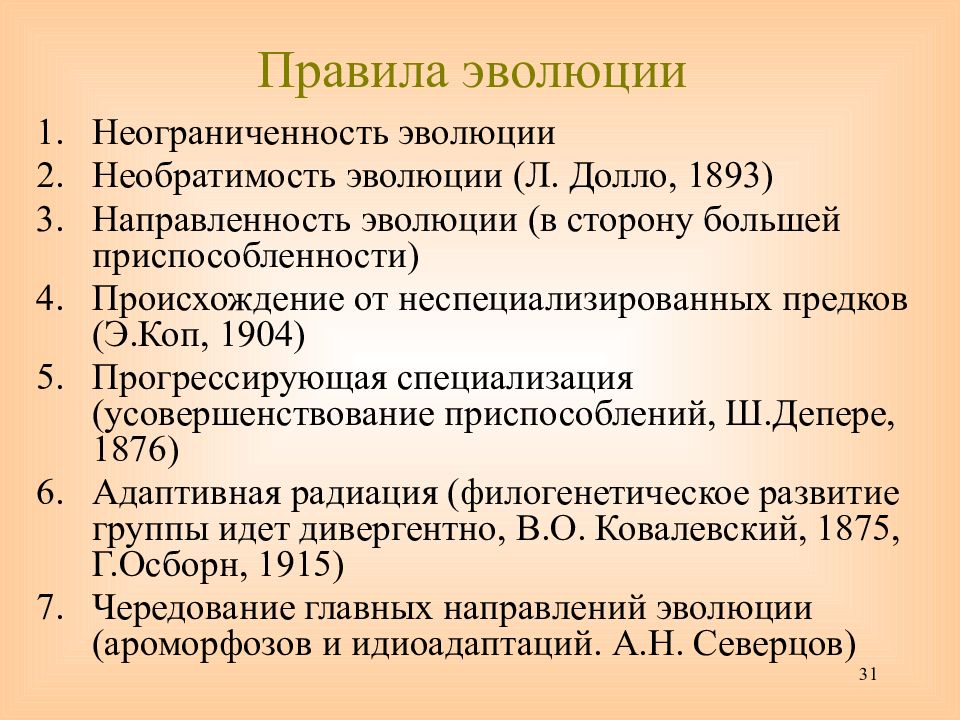

31 Правила эволюции Неограниченность эволюции Необратимость эволюции (Л. Долло, 1893) Направленность эволюции (в сторону большей приспособленности) Происхождение от неспециализированных предков (Э.Коп, 1904) Прогрессирующая специализация (усовершенствование приспособлений, Ш.Депере, 1876) Адаптивная радиация (филогенетическое развитие группы идет дивергентно, В.О. Ковалевский, 1875, Г.Осборн, 1915) Чередование главных направлений эволюции (ароморфозов и идиоадаптаций. А.Н. Северцов)