Первый слайд презентации: История развития хирургии. Организация хирургической помощи и деонтология в хирургии

Кафедра общей хирургии Лектор доц. Ю.П.Новомлинец История развития хирургии. Организация хирургической помощи и деонтология в хирургии

Слайд 2: План лекции

Основные периоды развития хирургии Ведущие хирургические школы России Кафедры хирургического профиля КГМУ Организация хирургической помощи Деонтология в хирургии Ошибки и ятрогения в хирургии

Слайд 3: Актуальность проблемы

Приступая к изучению общей хирургии, студент 3 курса стоматологического факультета должен ознакомиться с наиболее выдающимися достижениями хирургии прошлого. Приходя на обучение в хирургическую клинику студент должен знать основные деонтологические принципы взаимоотношения между врачом и больным, его родственниками, внутри коллектива и обществом в целом.

Слайд 4: Периоды развития хирургии

I – с глубокой древности до второй половины 19 века (до открытия асептики и антисептики, наркоза) – септический или инфекционный; II – вторая половина XIX – до начала XX века – широкое применение воздействия на микроорганизмы привело к снижению инфекционных заболеваний, началось применение обезболивания при хирургических операциях; III – начало XX века – физиолого- антисептическо -экспериментальный период: на развитие хирургии оказали определяющее влияние результаты экспериментальных исследований И.М. Сеченова, И.П. Павлова, К Бернара и др. IV – (современный) – период восстановительно-реконструктивной хирургии не просто удалить очаг в пораженном органе, но и полностью восстановить функцию органа.

Слайд 5: Ранний первый период

Хирургические операции в Древнем Египте Хирургия в Древней Греции (труды Гиппократа) Хирургия в Древнем Риме (труды Цельса) Хирургия в Средней Азии (труды Авицены) Хирургия в Киевской Руси

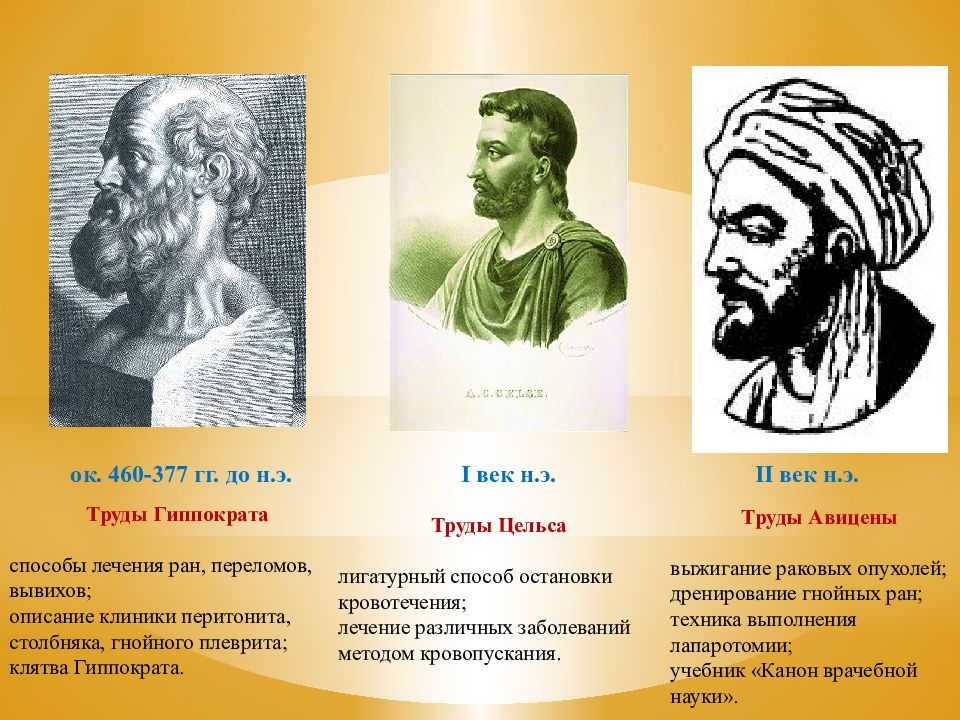

Слайд 6

Труды Гиппократа способы лечения ран, переломов, вывихов; описание клиники перитонита, столбняка, гнойного плеврита; клятва Гиппократа. ок. 460-377 гг. до н.э. Труды Цельса лигатурный способ остановки кровотечения; лечение различных заболеваний методом кровопускания. I век н.э. Труды Авицены выжигание раковых опухолей; дренирование гнойных ран; техника выполнения лапаротомии; учебник «Канон врачебной науки». II век н.э.

Слайд 7: Поздний первый период

Хирургия эпохи возрождения (труды Визалия, Гарвея, Парацельса, Паре) Французская хирургическая академия Хирургия Европы в 18-19 веках (труды Дюпюитрена, Эсмарха, Лоррея, Бильрота)

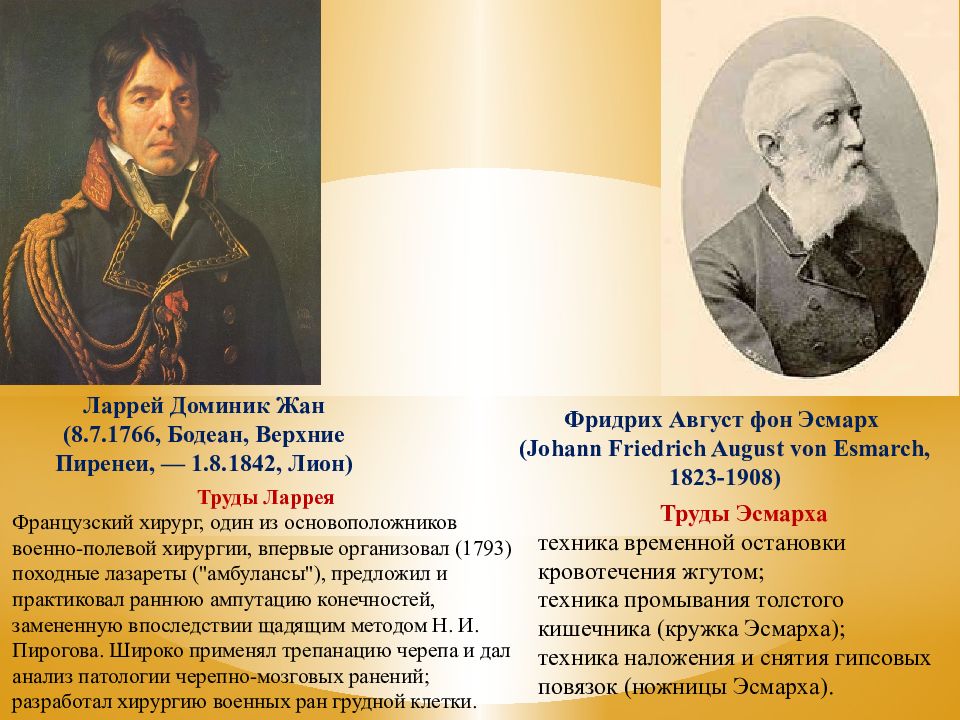

Слайд 8

(31.12.1514, Брюссель, — 15.10.1564, остров Занте) Труды Везалия техника анатомических исследований трупа человека; первый анатомический атлас человека. 1.4.1578, Фолкстон, графство Кент, — 3.6.1657, Лондон Труды Гарвея техника физиологических исследований на животных; значение эмбриологии для медицины; открытие системы кровообращения (описание малого и большого круга. ок. 1510–1590 Труды Амбруза Паре техника лечение неогнестрельных и огнестрельных ран; техника и ортопедические приспособления (шины) для лечения переломов; техника ампутаций конечностей и резекции сустава;лечение «заячьей губы» и волчьей пасти».

Слайд 9

Труды Ларрея Французский хирург, один из основоположников военно-полевой хирургии, впервые организовал (1793) походные лазареты ("амбулансы"), предложил и практиковал раннюю ампутацию конечностей, замененную впоследствии щадящим методом Н. И. Пирогова. Широко применял трепанацию черепа и дал анализ патологии черепно-мозговых ранений; разработал хирургию военных ран грудной клетки. Ларрей Доминик Жан (8.7.1766, Бодеан, Верхние Пиренеи, — 1.8.1842, Лион) Труды Эсмарха техника временной остановки кровотечения жгутом; техника промывания толстого кишечника (кружка Эсмарха); техника наложения и снятия гипсовых повязок (ножницы Эсмарха). Фридрих Август фон Эсмарх ( Johann Friedrich August von Esmarch, 1823-1908)

Слайд 10: Второй период

Открытие антисептики Листером Открытие асептики Бергманом Открытие наркоза Кларком и Мортоном Значение трудов Пирогова, Склифосовского, Дьяконова, Боброва, Вельяминова, Федорова

Слайд 11

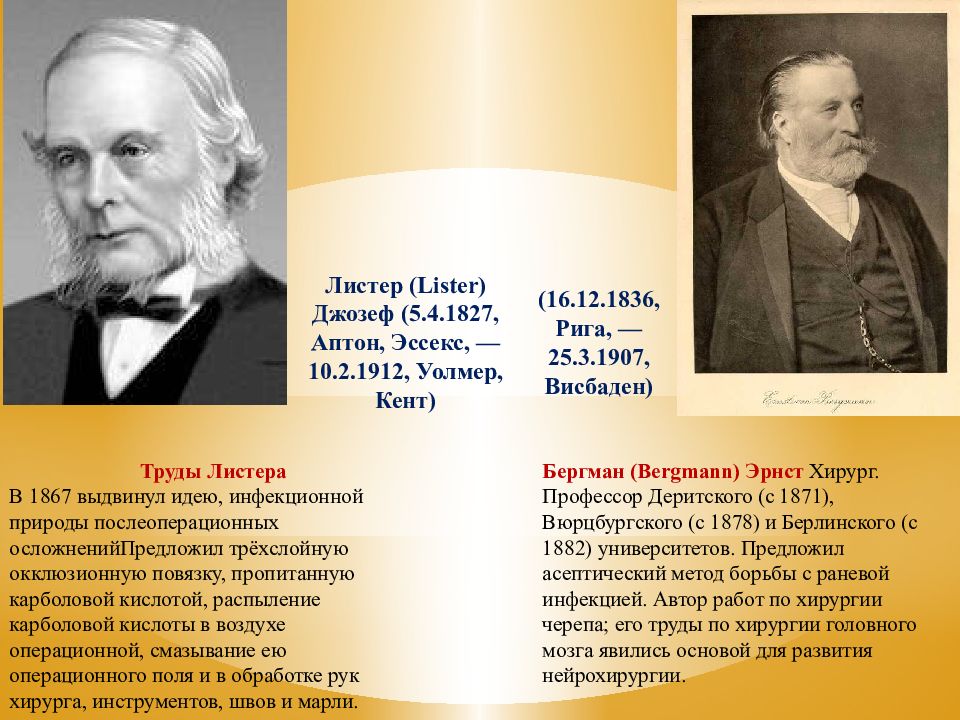

Листер ( Lister) Джозеф (5.4.1827, Аптон, Эссекс, — 10.2.1912, Уолмер, Кент) Труды Листера В 1867 выдвинул идею, инфекционной природы послеоперационных осложненийПредложил трёхслойную окклюзионную повязку, пропитанную карболовой кислотой, распыление карболовой кислоты в воздухе операционной, смазывание ею операционного поля и в обработке рук хирурга, инструментов, швов и марли. Бергман (Bergmann) Эрнст Хирург. Профессор Деритского (с 1871), Вюрцбургского (с 1878) и Берлинского (с 1882) университетов. Предложил асептический метод борьбы с раневой инфекцией. Автор работ по хирургии черепа; его труды по хирургии головного мозга явились основой для развития нейрохирургии. (16.12.1836, Рига, — 25.3.1907, Висбаден)

Слайд 12

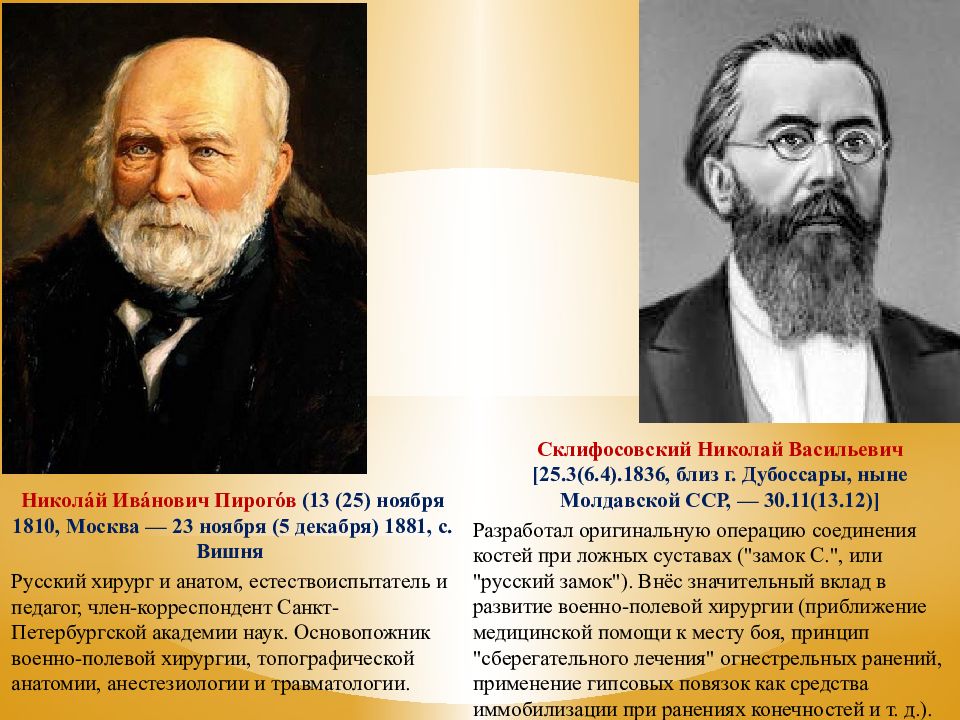

Никола́й Ива́нович Пирого́в (13 (25) ноября 1810, Москва — 23 ноября (5 декабря) 1881, с. Вишня Русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. Основопожник военно-полевой хирургии, топографической анатомии, анестезиологии и травматологии. Склифосовский Николай Васильевич [25.3(6.4).1836, близ г. Дубоссары, ныне Молдавской ССР, — 30.11(13.12) ] Разработал оригинальную операцию соединения костей при ложных суставах ("замок С.", или "русский замок"). Внёс значительный вклад в развитие военно-полевой хирургии (приближение медицинской помощи к месту боя, принцип "сберегательного лечения" огнестрельных ранений, применение гипсовых повязок как средства иммобилизации при ранениях конечностей и т. д.).

Слайд 13

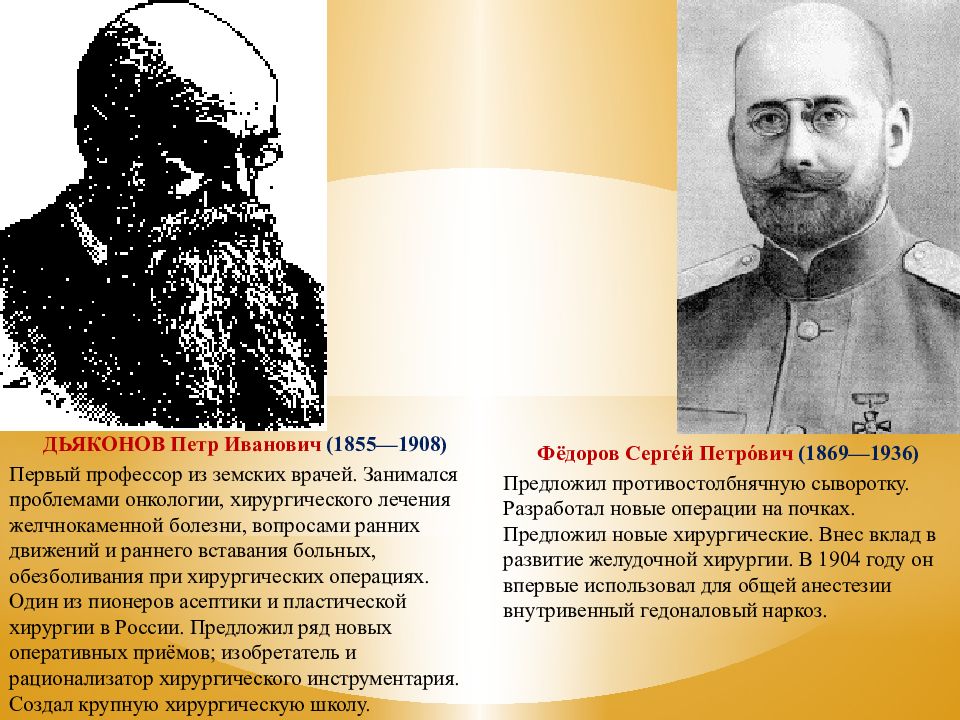

ДЬЯКОНОВ Петр Иванович (1855—1908) Первый профессор из земских врачей. Занимался проблемами онкологии, хирургического лечения желчнокаменной болезни, вопросами ранних движений и раннего вставания больных, обезболивания при хирургических операциях. Один из пионеров асептики и пластической хирургии в России. Предложил ряд новых оперативных приёмов; изобретатель и рационализатор хирургического инструментария. Создал крупную хирургическую школу. Фёдоров Серге́й Петро́вич (1869—1936) Предложил противостолбнячную сыворотку. Разработал новые операции на почках. Предложил новые хирургические. Внес вклад в развитие желудочной хирургии. В 1904 году он впервые использовал для общей анестезии внутривенный гедоналовый наркоз.

Слайд 14: Третий период

Труды И.И. Мечникова по иммунитету Труды И.М. Сеченова, И.П. Павлова в физиологии головного мозга, нервной системы и желудка Труды Рентгена в ионизирующем излучении Труды Кохера в физиологии щитовидной железы Труды К.Ланштейнера и Янского в переливании крови Труды Флеминга в антибитикотерапии

Слайд 15

Илья́ Ильи́ч Ме́чников (3 (15 мая) 1845, Ивановка Харьковской губернии,— 2 (15 июля) 1916, Париж) Украинский и французский биолог (зоолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог). Один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, основатель научной геронтологии. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908).

Слайд 16

Ива́н Миха́йлович Се́ченов (1 (13) августа 1829 — 2 (15) ноября 1905) В своём классическом труде «Рефлексы головного мозга» (1863 г.) обосновал рефлекторную природу бессознательной деятельности и привёл аргументы в пользу аналогичной природы сознательной, предположив, что в основе всех психических явлений лежат физиологические процессы, которые могут быть изучены объективными методами. Открыл явления центрального торможения, суммации в нервной системе, установил наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной системе, обосновал значение процессов обмена веществ в осуществлении возбуждения. Исследовал дыхательную функцию крови. Создатель объективной теории поведения, заложил основы физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии.

Слайд 17

Павлов Иван Петрович [14 (26).9. 1849, Рязань, — 27.2.1936, Ленинград] Советский физиолог, создатель материалистического учения о высшей нервной деятельности и современных представлений о процессе пищеварения; основатель крупнейшей советской физиологической школы; преобразователь методов исследования функций организма на основе разработанных им методов хирургической физиологии, позволивших вести хронический эксперимент на целом практически здоровом животном, то есть в условиях, максимально приближающихся к естественным.

Слайд 18

Карл Ла́ндштейнер (14 июня 1868, Вена — 26 июня 1943, Нью-Йорк) Австрийский врач, химик, иммунолог, инфекционист. Первый исследователь в области иммуногематологии и иммунохимии, автор трудов по молекулярной и клеточной физиологии реакции организма на размытые антигены и возникающие при этом специфические и неспецифические явления. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1930). Лауреат премии Альберта Ласкера в области клинических медицинских исследований (1946).

Слайд 19

РЁНТГЕН Вильгельм Конрад 27 марта 1845 г. – 10 февраля 1923 г. Немецкий физик. В 1895 Рентген открыл излучение с меньшей, чем у УФ-лучей, длиной волны (Х-лучи), названное впоследствии рентгеновским, и исследовал его свойства: способность отражаться, поглощаться, ионизировать воздух. Первым сделал фотоснимки в рентгеновских лучах. Рентгеновское излучение широко применяется в изучении строения атома, структуры кристаллических веществ (в том числе одномерных кристаллов, какими являются некоторые биологические макромолекулы); благодаря высокой проникающей способности используется в медицине. В 1901 за открытие Х-лучей Рентгену была присуждена Нобелевская премия.

Слайд 20

Кохер Теодор (25.8.1841, Берн, — 27.7.1917, там же) Швейцарский хирург, один из основоположников современной асептической брюшной хирургии. Кохер разработал оперативные доступы ко всем крупным суставам человеческого тела, предложил ряд новых хирургических инструментов (кровоостанавливающий зажим, желобоватый зонд для операции зоба, стеклянная дренажная трубка, желудочный зажим и др.), которые носят теперь его имя. За работы по хирургическому лечению поражений щитовидной железы удостоен Нобелевской премии (1909). Почётный член многих иностранных научных учреждений и обществ, в т. ч. Русского хирургического общества Н. И. Пирогова.

Слайд 21

Британский бактериолог. Открыл лизоцим (антибактериальный фермент, вырабатываемый человеческим организмом) и впервые выделил пенициллин из плесневых грибов Penicillium notatum — исторически первый антибиотик. Алекса́ндр Фле́минг (6 августа 1881, Дарвел — 11 марта 1955, Лондон)

Слайд 22

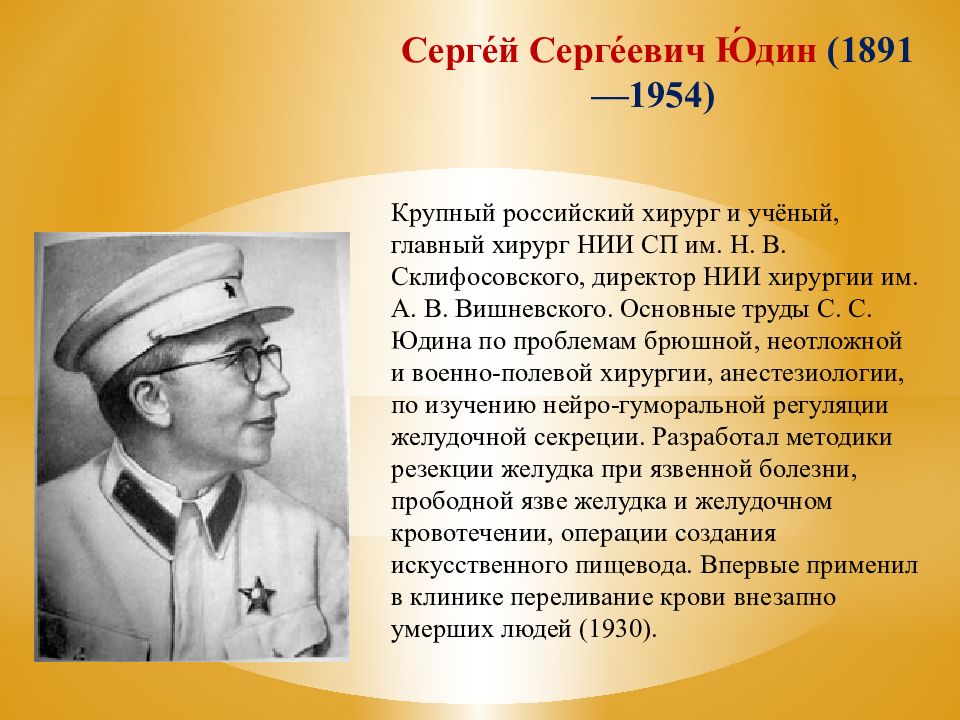

Серге́й Серге́евич Ю́дин (1891—1954) Крупный российский хирург и учёный, главный хирург НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, директор НИИ хирургии им. А. В. Вишневского. Основные труды С. С. Юдина по проблемам брюшной, неотложной и военно-полевой хирургии, анестезиологии, по изучению нейро-гуморальной регуляции желудочной секреции. Разработал методики резекции желудка при язвенной болезни, прободной язве желудка и желудочном кровотечении, операции создания искусственного пищевода. Впервые применил в клинике переливание крови внезапно умерших людей (1930).

Слайд 23

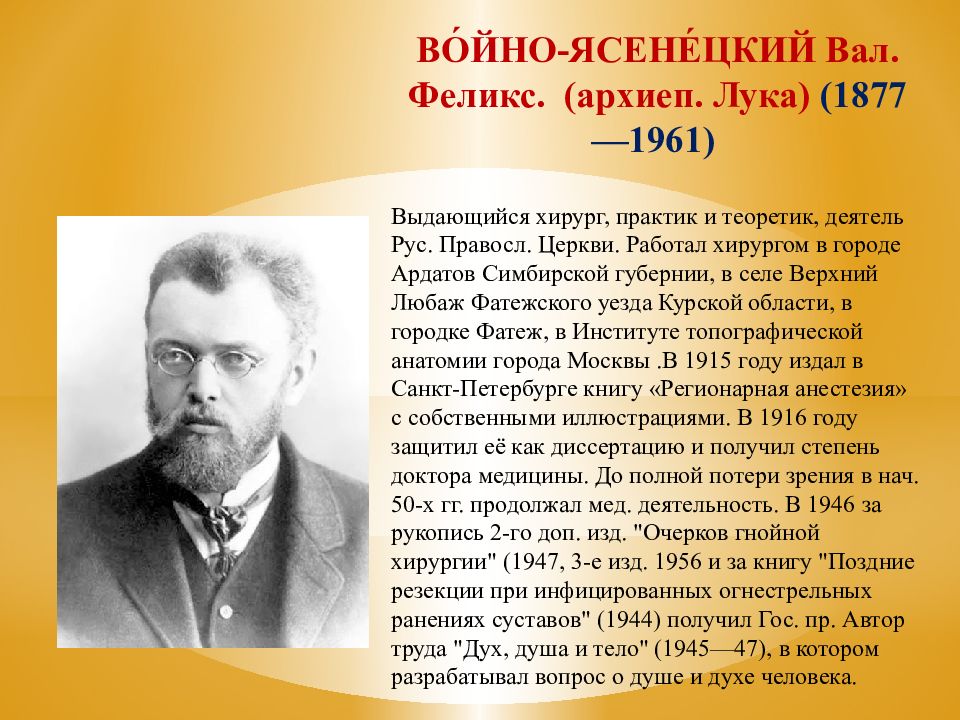

ВО́ЙНО-ЯСЕНЕ́ЦКИЙ Вал. Феликс. (архиеп. Лука) (1877—1961) Выдающийся хирург, практик и теоретик, деятель Рус. Правосл. Церкви. Работал хирургом в городе Ардатов Симбирской губернии, в селе Верхний Любаж Фатежского уезда Курской области, в городке Фатеж, в Институте топографической анатомии города Москвы.В 1915 году издал в Санкт-Петербурге книгу «Регионарная анестезия» с собственными иллюстрациями. В 1916 году защитил её как диссертацию и получил степень доктора медицины. До полной потери зрения в нач. 50-х гг. продолжал мед. деятельность. В 1946 за рукопись 2-го доп. изд. "Очерков гнойной хирургии" (1947, 3-е изд. 1956 и за книгу "Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов" (1944) получил Гос. пр. Автор труда "Дух, душа и тело" (1945—47), в котором разрабатывал вопрос о душе и духе человека.

НИИ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РНЦХ им. Б.В. Петровского НИИ скорой медицинской помощи им. Н.В. Склифосовского НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Национальный институт хирургии им. Н.Н. Пирогова Всероссийский научный центр хирургии НИИ хирургии им. А.В. Вишневского

Слайд 25: Характеристика современного периода

Минимальная травматичность Хороший косметический результат Короткий реабилитационный период Достаточный радикализм вмешательства Узкая специализация хирургов (пластическая хирургия, трансплантология, эндоскопия, микрохирургия и т.д.)

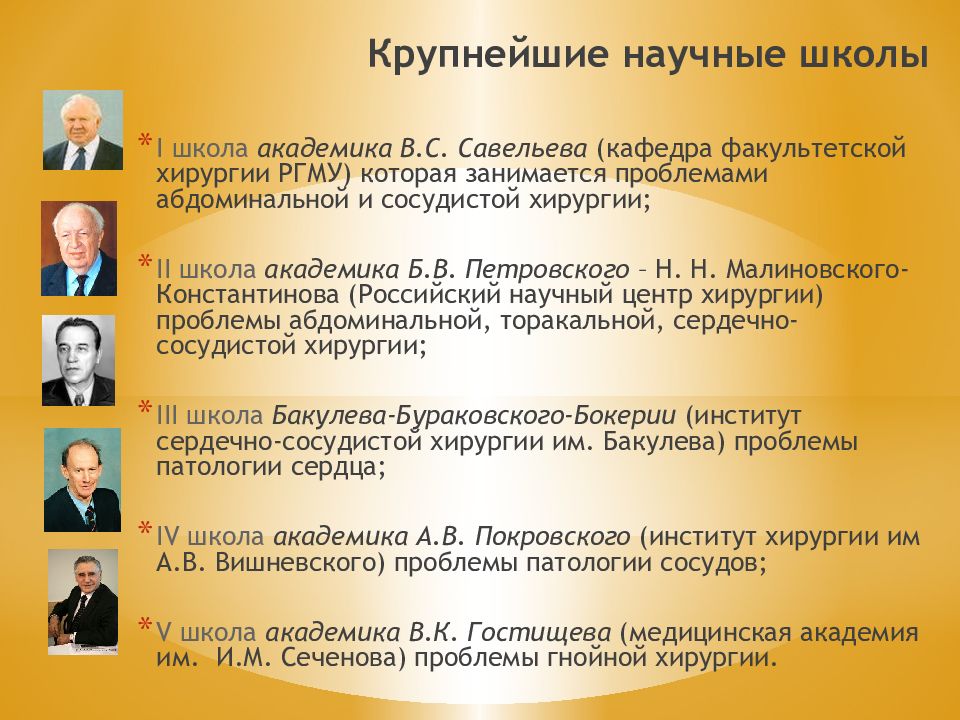

Слайд 26: Крупнейшие научные школы

I школа академика В.С. Савельева (кафедра факультетской хирургии РГМУ) которая занимается проблемами абдоминальной и сосудистой хирургии; II школа академика Б.В. Петровского – Н. Н. Малиновского- Константинова (Российский научный центр хирургии) проблемы абдоминальной, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии; III школа Бакулева-Бураковского-Бокерии (институт сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева) проблемы патологии сердца; IV школа академика А.В. Покровского (институт хирургии им А.В. Вишневского) проблемы патологии сосудов; V школа академика В.К. Гостищева (медицинская академия им. И.М. Сеченова) проблемы гнойной хирургии.

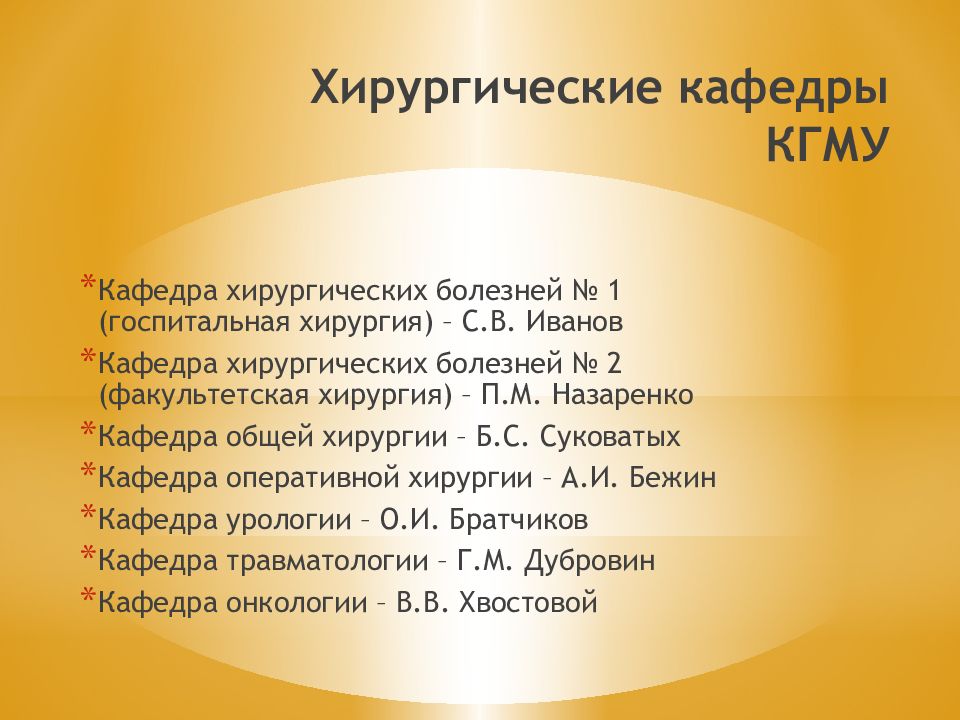

Слайд 27: Хирургические кафедры КГМУ

Кафедра хирургических болезней № 1 (госпитальная хирургия) – С.В. Иванов Кафедра хирургических болезней № 2 (факультетская хирургия) – П.М. Назаренко Кафедра общей хирургии – Б.С. Суковатых Кафедра оперативной хирургии – А.И. Бежин Кафедра урологии – О.И. Братчиков Кафедра травматологии – Г.М. Дубровин Кафедра онкологии – В.В. Хвостовой

Слайд 28: Виды хирургической помощи по объему и качеству выполнения

Первая медицинская Первая врачебная Квалифицированная Специализированная Высокотехнологическая

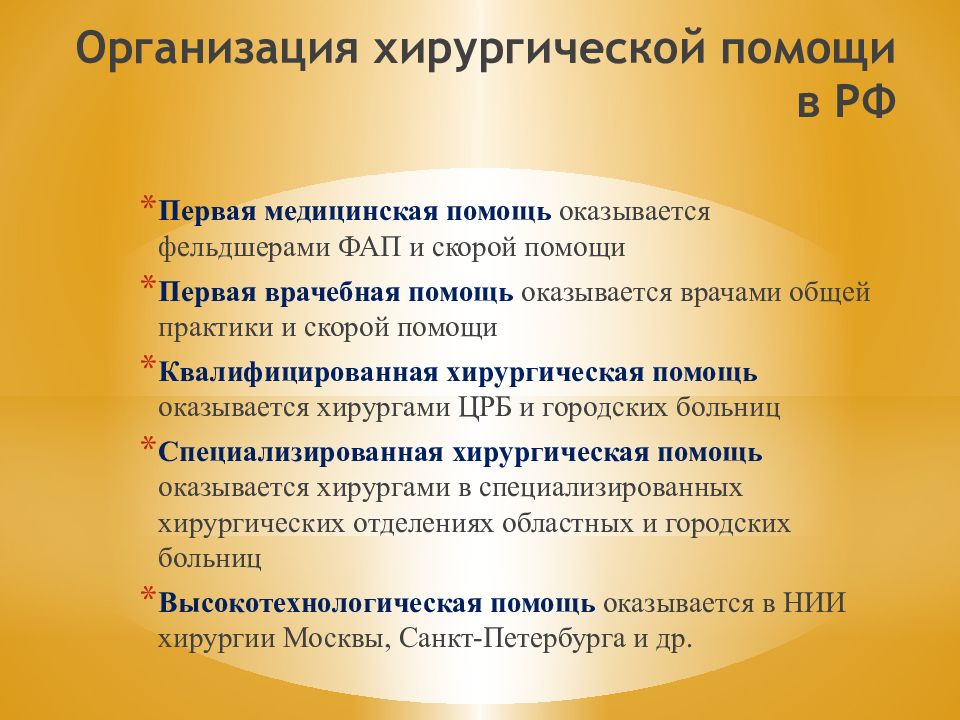

Слайд 29: Организация хирургической помощи в РФ

Первая медицинская помощь оказывается фельдшерами ФАП и скорой помощи Первая врачебная помощь оказывается врачами общей практики и скорой помощи Квалифицированная хирургическая помощь оказывается хирургами ЦРБ и городских больниц Специализированная хирургическая помощь оказывается хирургами в специализированных хирургических отделениях областных и городских больниц Высокотехнологическая помощь оказывается в НИИ хирургии Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Слайд 30: Виды хирургической помощи по срокам выполнения

Экстренная ( до 2 часов) Срочная (1-3 суток) Плановая

Слайд 31: Хирургическая деонтология

Врач и больной Врач и родственники больного Взаимоотношения медработников Врач и общество Врачебная тайна Ятрогении

Слайд 32: Взаимоотношения медработников

Моральные принципы общественно-политического строя государства: честность, дружелюбие, взаимоуважение, подчинение более опытному и старшему коллеге Творческий процесс внедрения современных достижений науки Принцип наставничества Разумная ответственность принятия решений Строгая подчиненность по вертикали

Слайд 33: Врач и общество

Корпоративность медицинских работников Соблюдение тайны служебных отношений Создание ассоциаций по специальностям Создание попечительских советов при медицинских учреждениях

Слайд 35: Ятрогении

1 степень – действия медицинских работников не фатальны и не отягощают течения основного заболевания 2 степень – неправильные действия медицинских работников усугубляют течение болезни 3 степень – неправильные действия медицинских работников приводят к смерти больного

Слайд 36: План лекции

История развития антисептики Способы механической антисептики Способы физической антисептики Способы химической антисептики Способы биологической антисептики Комбинированная антисептика Источники и пути распространения инфекции в организме Профилактика воздушно-капельной инфекции Профилактика контактной инфекции Профилактика имплантационной инфекции Классификация и утилизация медицинских отходов АНТИСЕПТИКА И АСЕПТИКА В ХИРУРГИИ

Слайд 37: Актуальность проблемы

В настоящее время происходит значительный рост антибиотико- и антисептикоустойчивых микроорганизмов Нагноение после чистых операций отмечается у 3-5% больных, а после условно-загрязненных от 20 до 30%. Летальность в хирургических клиниках от инфекционных осложнений встречается в 10-12% случаев Проблема всей мировой медицины – внутрибольничная инфекция (инфекционные заболевания, возникающие среди пациентов и медперсонала). В связи с ростом количества штаммов антибиотикоустойчивых микроорганизмов предупреждение попадания инфекции в рану приобретает особое значение. Проблема всей мировой медицины – внутрибольничная инфекция (инфекционные заболевания, возникающие среди пациентов и медперсонала). В связи с ростом количества штаммов антибиотикоустойчивых микроорганизмов предупреждение попадания инфекции в рану приобретает особое значение. В настоящее время происходит значительный рост антибиотико- и антисептикоустойчивых микроорганизмов Нагноение после чистых операций отмечается у 3-5% больных, а после условно-загрязненных от 20 до 30%. Летальность в хирургических клиниках от инфекционных осложнений встречается в 10-12% случаев

Слайд 38: История антисептики и асептики

Антисептический период в хирургии начался с 1847 года, когда венгерский врач-акушер И. Земмельвейс применил для обеззараживания родовых путей рожениц, рук, инструментов и всех других предметов, соприкасающихся с родовыми путями, раствор хлорной извести. Приоритет в разработке антисептического метода принадлежит английскому хирургу Джозефу Листеру. Его работы произвели переворот в хирургии и положили начало новому этапу в её развитии.

Слайд 39: Виды антисептики

1) механическая, 2) физическая, 3) химическая, 4) би ологическая, 5) смешанная. АНТИСЕПТИКА – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, патологическом образовании, в организме в целом.

Слайд 40

Основоположником асептики считается немецкий хирург Э.Бергман, работавший ранее в России. На конгрессе хирургов в Берлине в 1890 году Э.Бергман доложил о новом методе профилактики раневой инфекции и продемонстрировал больных, успешно прооперированных в асептических условиях.

Слайд 41: Терминология

Деконтаминация – процесс уничтожения микроорганизмов, включающий в себя очистку, дезинфекцию и стерилизацию Очистка – процесс удаления с поверхности объекта инородных тел различными способами Дезифекция – процесс уменьшения количества патогенных микроорганизмов на предметах, контактирующих с кожей и слизистыми человека Стерилизация – процесс уничтожения всех известных микроорганизмов

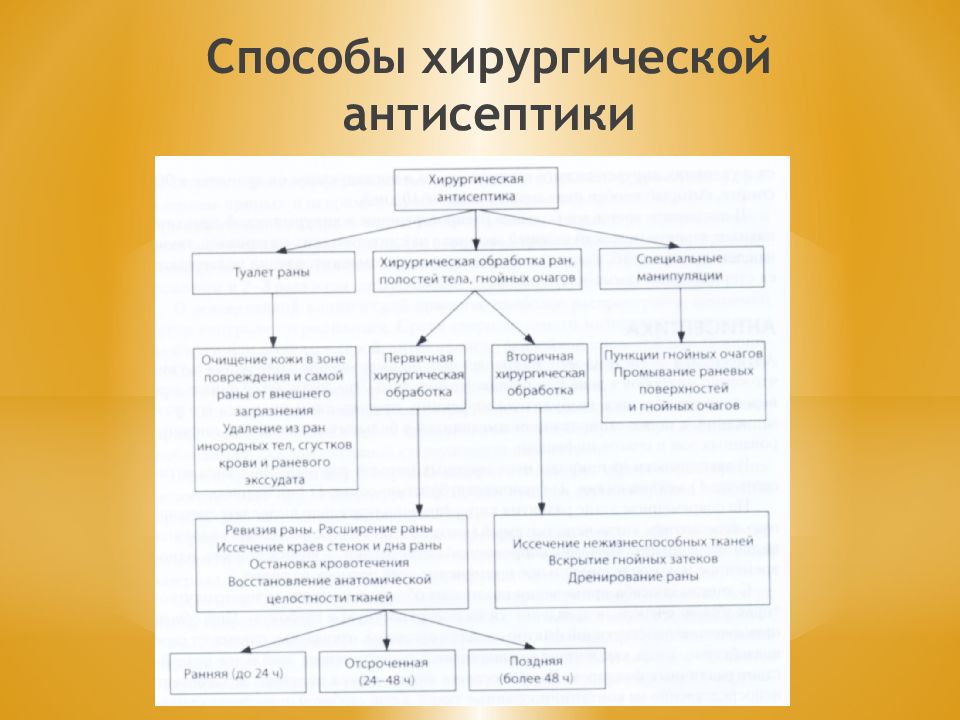

Слайд 43: Виды механической антисептики

Механическая антисептика это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, патологическом образовании, в организме в целом при помощи механических воздействий. Механическая антисептика осуществляется : а) хирургическ ой обработк ой раны б) обработк ой раны пульсирующей струей жидкости.

Слайд 44: Первичная хирургическая обработка

Метод первичной хирургической обработки заключается в иссечении краев, стенок и дна раны в пределах асептических или жизнеспособных тканей. При этом удаляются окружающие рану ткани, инородные тела и гнездящиеся в них микробы.

Слайд 45: Виды первичной хирургической обработки по срокам вмешательства

ранняя (в первые сутки после ранения), направленная на предупреждение развития инфекции в ране; поздняя (на вторые сутки и далее) ПХО, направленная на уменьшение микроорганизмов в ране.

Слайд 46: Виды хирургической обработки по объему вмешательства

полная хирургическая обработка в пределах асептических тканей с наложением первичного шва (толщина слоя от 0,5 до 2 см, вдали от жизненно важных органов, сосудистых пучков); частичная хирургическая обработка с иссечением только нежизнеспособных тканей без наложения шва.

Слайд 48: Противопоказания для ПХО

1) непроникающие колотые раны без повреждения крупных сосудов; 2) множественные слепые дробовые ранения кожи и подкожной клетчатки; 3) резанные раны с ровными краями лица, пальцев, половых органов.

Слайд 49: Технология пульсирующей струи

Пульсирующей струей вымывают из раны : мелкие инородные тела, раневой секрет, участки девитализированных тканей, кровяные свертки, микроорганизмы. Бактериальная обсеменённость снижается в 2-3 раза, частота нагноения раны более чем в 4 раза. Пульсирующ ую стру ю применяют до первичной хирургической обработки и что более эффективно, сразу после её окончания. Обработка осуществляется с помощью аппаратов, подающих струю жидкости под давлением 2,5-7 атм. с частотой 50-100-1000 пульсаций в минуту. Для обработки раны расходуется от 500мл до 8 литров раствора антисептика.

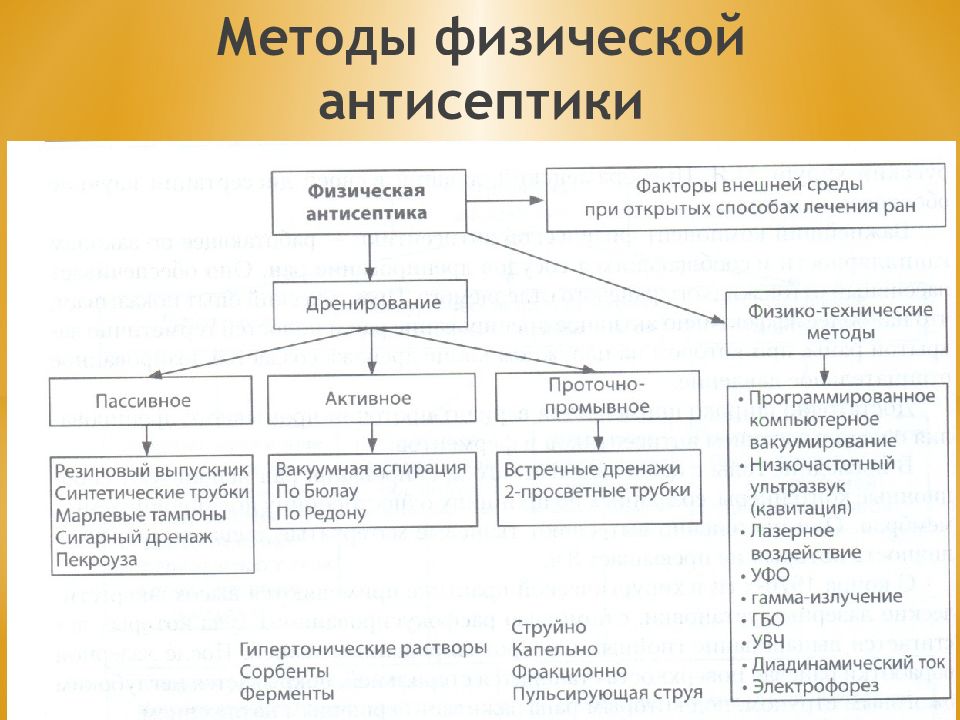

Слайд 51: Виды физической антисептики

ФИЗИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА - это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, патологическом образовании, в организме в целом при помощи физических воздействий. К физической антисептике относятся: 1) дренирование и тампонирование ран; 2) применение сорбентов; 3) применение ультразвука; 4) применение УФО; 5) применение лазарного облучения; 6) применение гипербарической оксигенации.

Слайд 55: Применение сорбентов

СОРБЕНТЫ - пористые углеродосодержащие вещества, способные адсорбировать на себе раз-личные токсические вещества (СКН, СУМС, ИГИ...). Сорбенты можно использовать в качестве матрицы, иммобилизирующей лекарства для местного применения: антибиотики, протеолитические ферменты. Хороший эффект в лечении ран получен при использовании шведского препарата дебризана. Близок по действию дебризана отечественный препарат « Гелевин », « Гелецел », « Лизисорб ».

Слайд 56: Лучевая антисептика ультразвуком

Ультразвук обладает в жидкой среде выраженным бактерицидным действием. Рану или полость заполняют антисептиком и воздействуют ультразвуком. Под влиянием ультразвука происходит интенсивное очищение поверхности раны, диффузия антибиотиков в толщину окружающих тканей.

Слайд 58: Виды химической антисептики

ХИМИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА - комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, патологическом образовании, в организме в целом при помощи химических веществ. Химическая антисептика предусматривает : м естное, р егионарное, общее применение препаратов в виде порошков, мазей, растворов, вводимых в раны, полости, ткани, перорально, подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутриартериально, внутрикостно, эндомелегра - фически. Выделяют антисептику поверхностную и глубокую в зависимости от метода применения веществ.

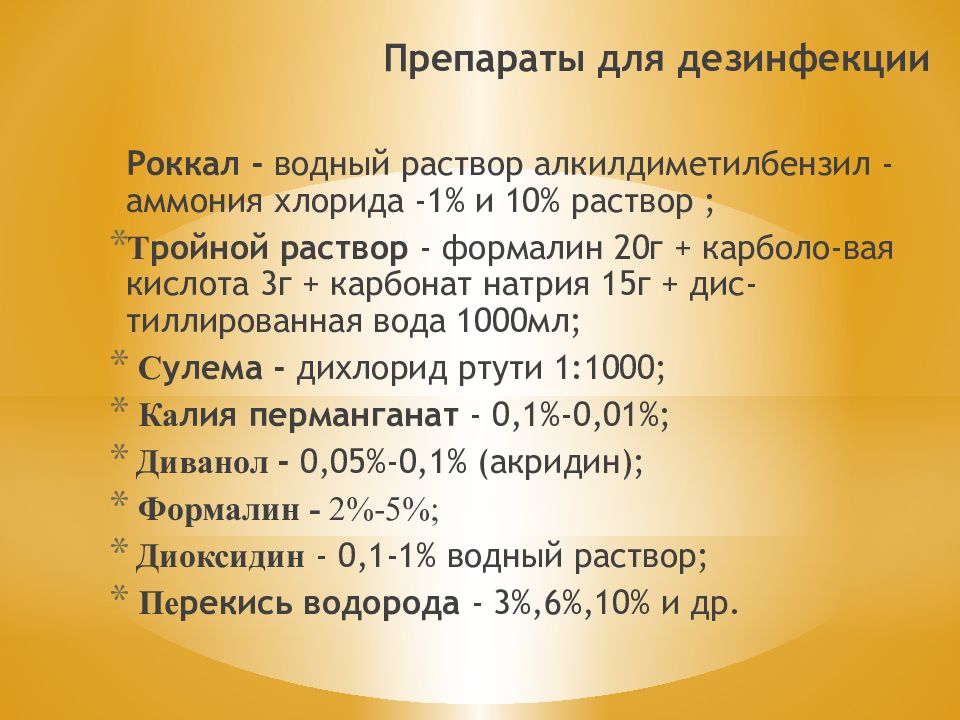

Слайд 59: Препараты для дезинфекции

Роккал - водный раствор алкилдиметилбензил - аммония хлорида -1% и 10% раствор ; Т ройной раствор - формалин 20г + карболо - вая кислота 3г + карбонат натрия 15г + дис-тиллированная вода 1000 мл; С улема - дихлорид ртути 1:1000; Ка лия перманганат - 0,1%-0,01%; Д иванол - 0,05%-0,1% (акридин); Ф ормалин - 2%-5%; Д иоксидин - 0,1-1% водный раствор; П е рекись водорода - 3%,6%,10% и др.

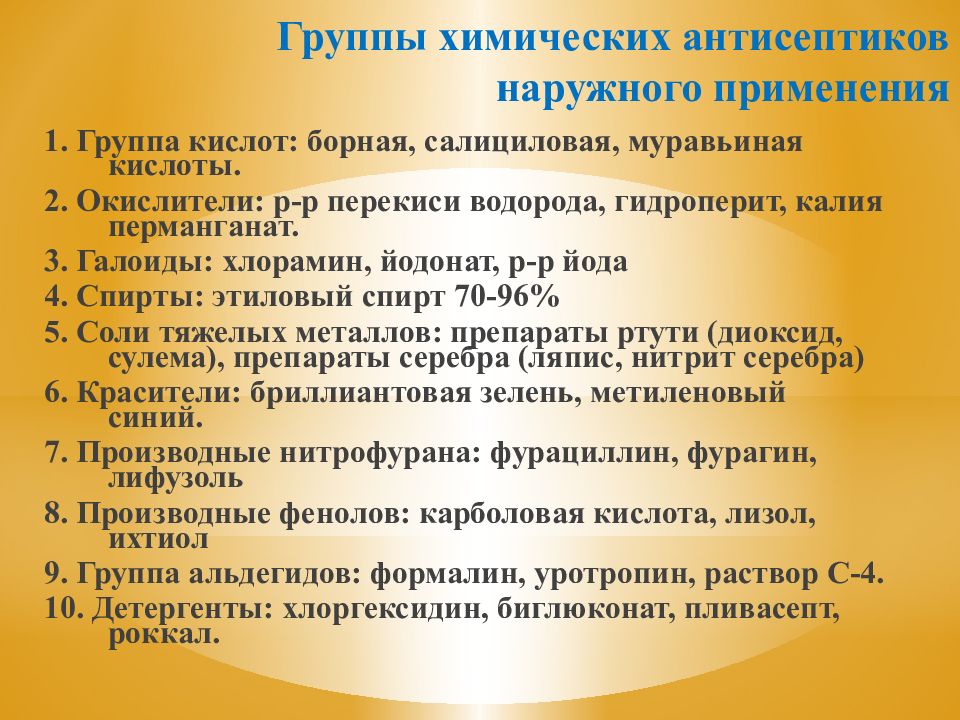

Слайд 60: Группы химических антисептиков наружного применения

1. Группа кислот: борная, салициловая, муравьиная кислоты. 2. Окислители: р-р перекиси водорода, гидроперит, калия перманганат. 3. Галоиды: хлорамин, йодонат, р-р йода 4. Спирты: этиловый спирт 70-96% 5. Соли тяжелых металлов: препараты ртути (диоксид, сулема), препараты серебра (ляпис, нитрит серебра) 6. Красители: бриллиантовая зелень, метиленовый синий. 7. Производные нитрофурана: фурациллин, фурагин, лифузоль 8. Производные фенолов: карболовая кислота, лизол, ихтиол 9. Группа альдегидов: формалин, уротропин, раствор С-4. 10. Детергенты: хлоргексидин, биглюконат, пливасепт, роккал.

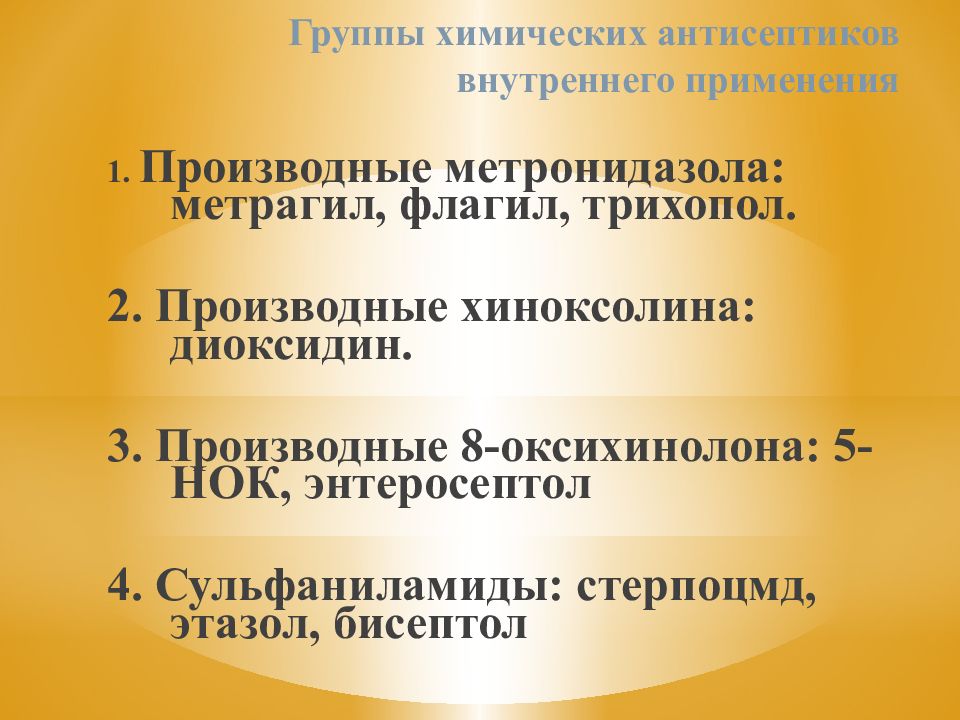

Слайд 61: Группы химических антисептиков внутреннего применения

1. Производные метронидазола: метрагил, флагил, трихопол. 2. Производные хиноксолина: диоксидин. 3. Производные 8-оксихинолона: 5-НОК, энтеросептол 4. Сульфаниламиды: стерпоцмд, этазол, бисептол

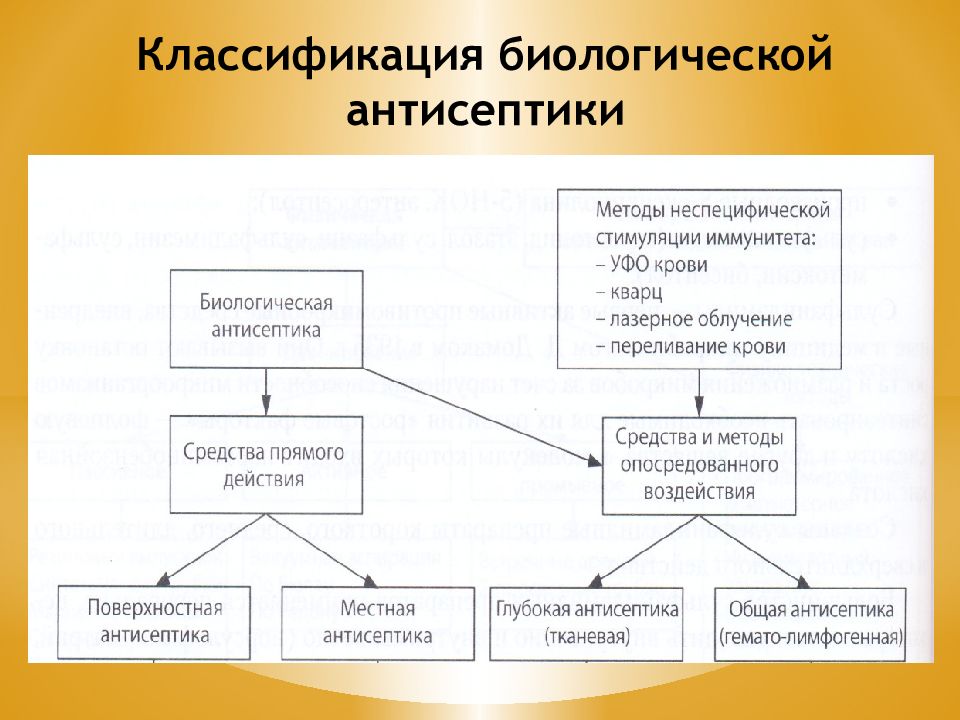

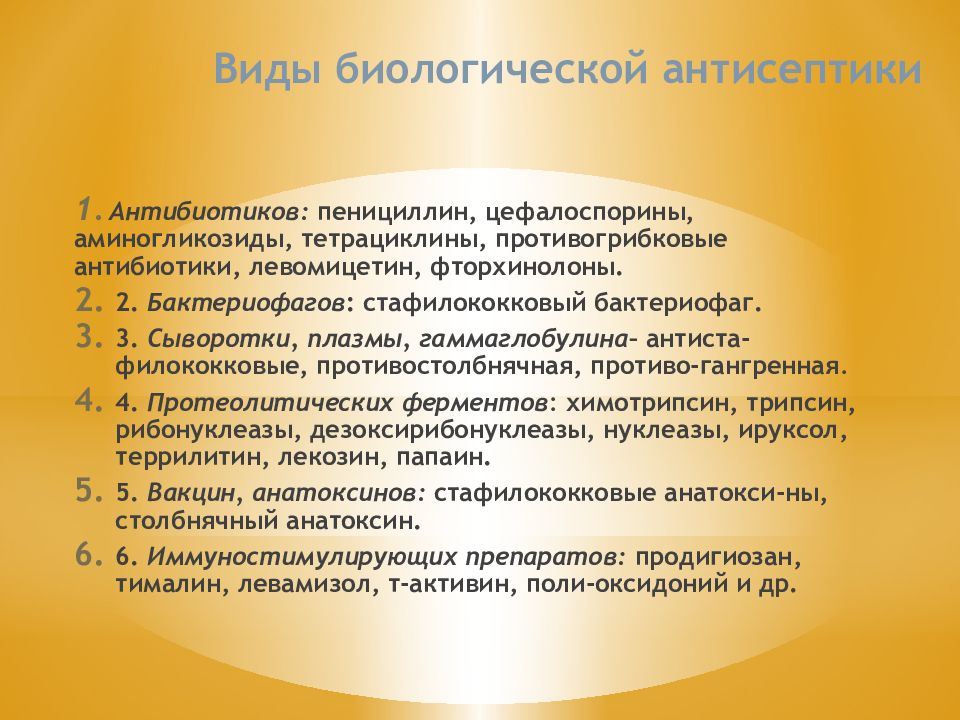

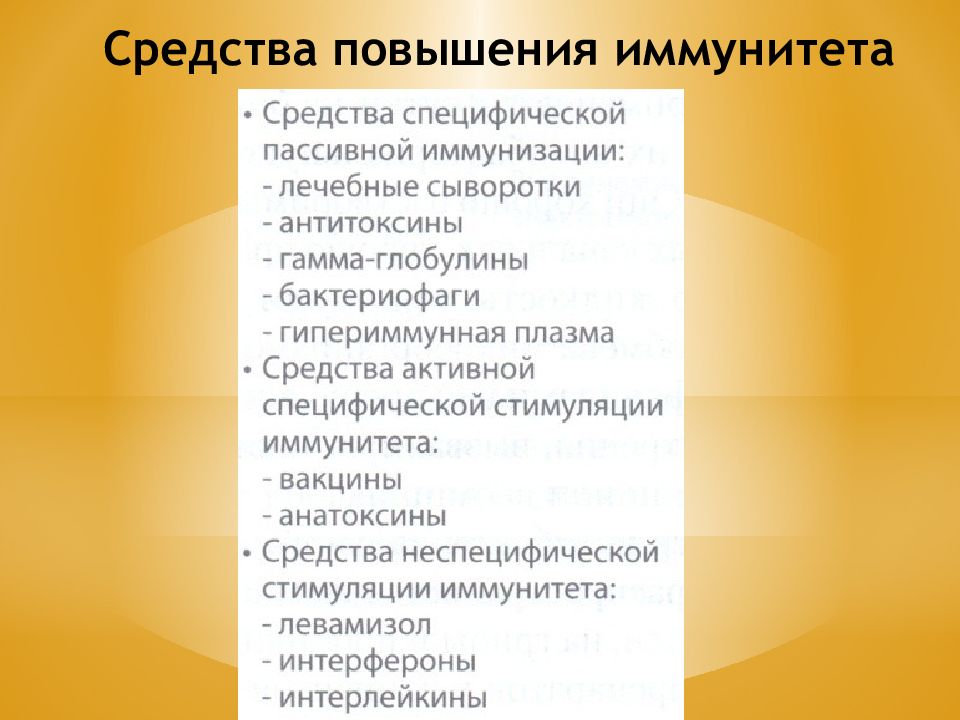

Слайд 63: Виды биологической антисептики

Антибиотиков: пенициллин, цефалоспорины, аминогликозиды, тетрациклины, противогрибковые антибиотики, левомицетин, фторхинолоны. 2. Бактериофагов : стафилококковый бактериофаг. 3. Сыворотки, плазмы, гаммаглобулина – антиста-филококковые, противостолбнячная, противо-гангренная. 4. Протеолитических ферментов : химотрипсин, трипсин, рибонуклеазы, дезоксирибонуклеазы, нуклеазы, ируксол, террилитин, лекозин, папаин. 5. Вакцин, анатоксинов: стафилококковые анатокси-ны, столбнячный анатоксин. 6. Иммуностимулирующих препаратов: продигиозан, тималин, левамизол, т- активин, поли- оксидоний и др.

Слайд 64

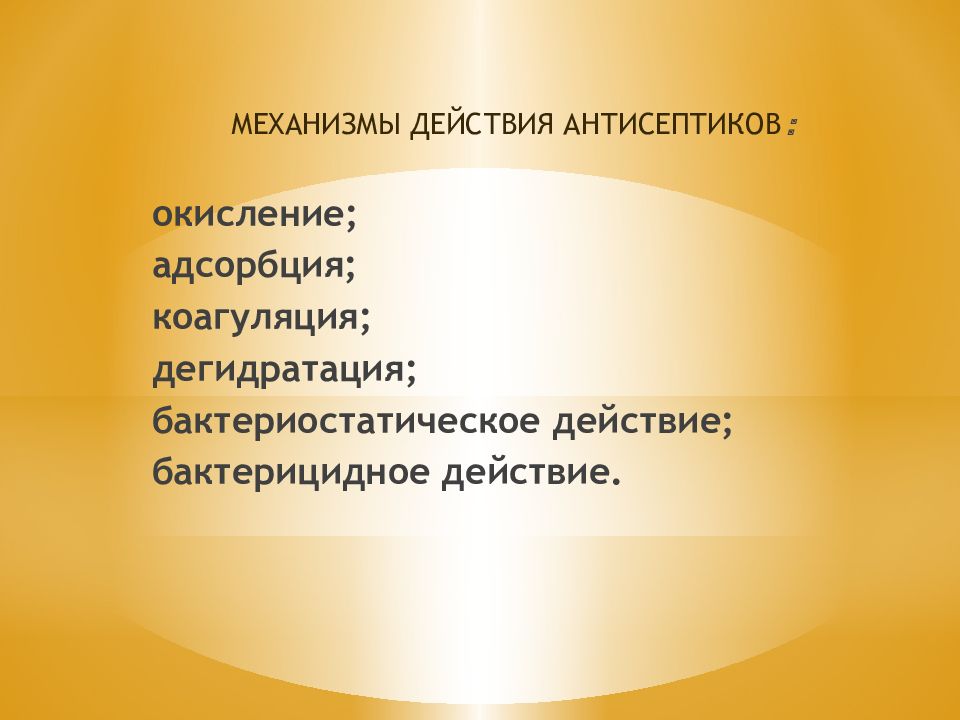

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ АНТИСЕПТИКОВ : окисление; адсорбция; коагуляция; дегидратация; бактериостатическое действие; бактерицидное действие.

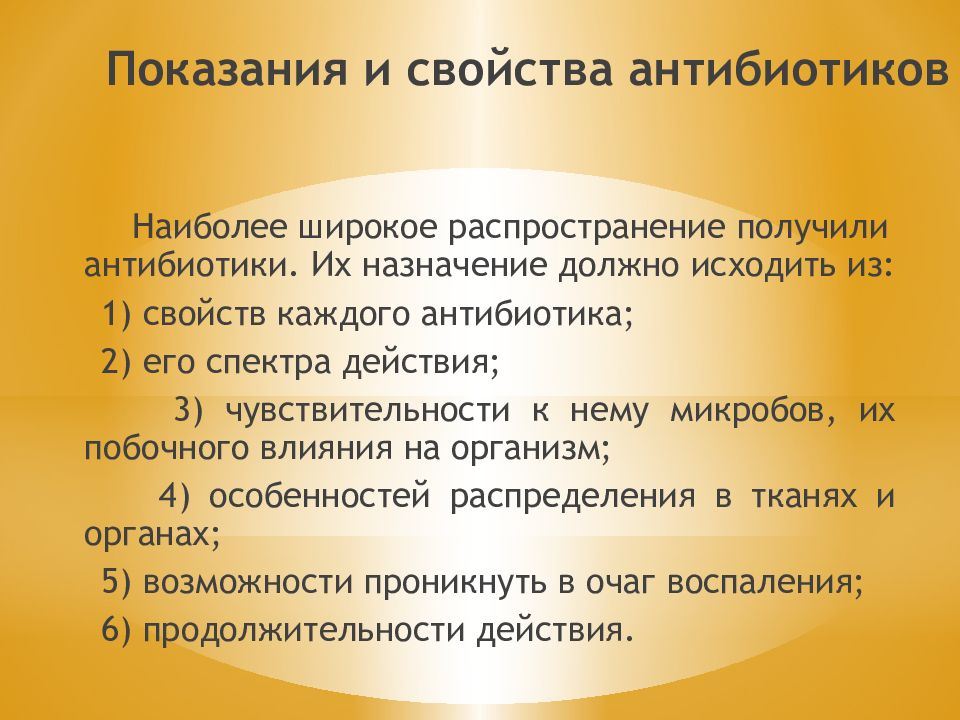

Слайд 65: Показания и свойства антибиотиков

Наиболее широкое распространение получили антибиотики. Их назначение должно исходить из: 1) свойств каждого антибиотика; 2) его спектра действия ; 3) чувствительности к нему микробов, их побочного влияния на организм; 4) особенностей распределения в тканях и органах; 5) возможности проникнуть в очаг воспаления; 6) продолжительности действия.

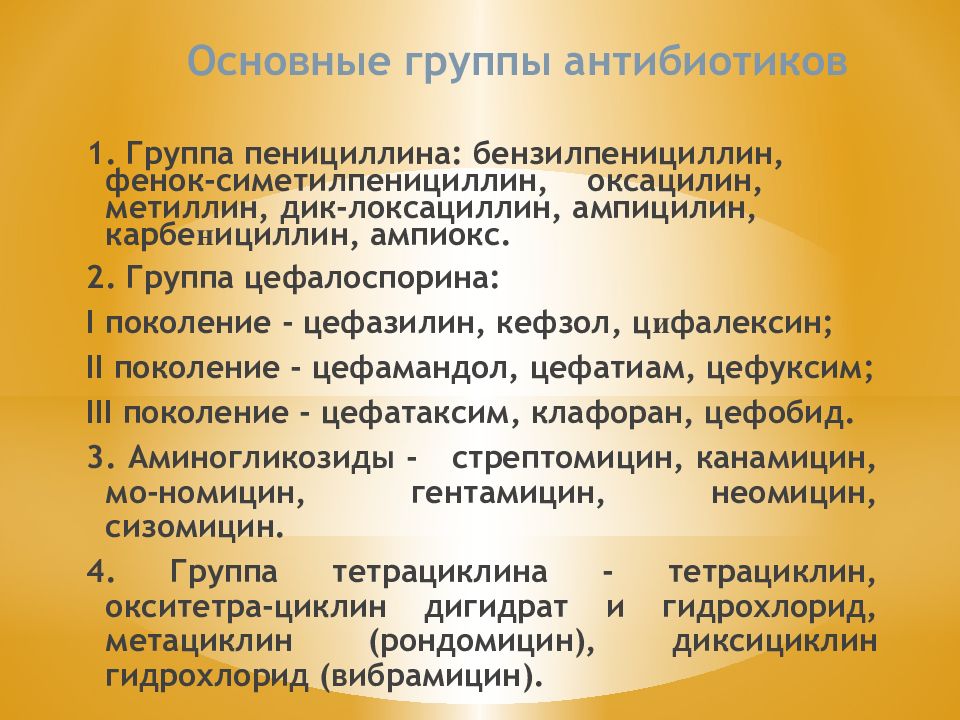

Слайд 66: Основные группы антибиотиков

1. Группа пенициллина : бензилпенициллин, фенок-симетилпенициллин, оксацилин, метиллин, дик-локсациллин, ампицилин, карбе н ициллин, ампиокс. 2. Группа цефалоспорина : I поколение - цефазилин, кефзол, ц и фалексин; II поколение - цефамандол, цефатиам, цефуксим; III поколение - цефатаксим, клафоран, цефобид. 3. Аминогликозиды - стрептомицин, канамицин, мо - номицин, гентамицин, неомицин, сизомицин. 4. Группа тетрациклина - тетрациклин, окситетра - циклин дигидрат и гидрохлорид, метациклин (рондомицин), диксициклин гидрохлорид (вибрамицин).

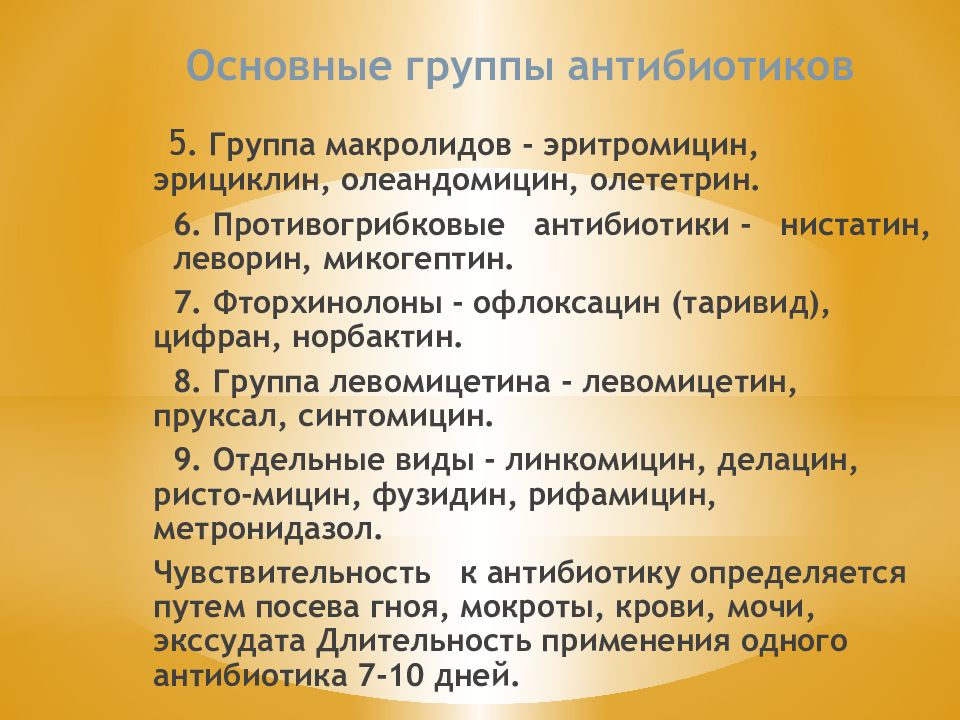

Слайд 67: Основные группы антибиотиков

5. Группа макролидов - эритромицин, эрициклин, олеандомицин, олететрин. 6. Противогрибковые антибиотики - нистатин, леворин, микогептин. 7. Фторхинолоны - офлоксацин ( таривид ), цифран, норбактин. 8. Группа левомицетина - левомицетин, пруксал, синтомицин. 9. Отдельные виды - линкомицин, делацин, ристо-мицин, фузидин, рифамицин, метронидазол. Чувствительность к антибиотику определяется путем посева гноя, мокроты, крови, мочи, экссудата Длительность применения одного антибиотика 7-10 дней.

Слайд 68

Побочные действия антибиотиков аллергических реакций; токсических поражений органов и тканей (слуховой нерв, вестибулярный аппарат, зрительный нерв, функция почек, угнетение кроветворения); суперинфекции ; дисбактериоза; снижения иммунитета; развития внутрибольничных инфекций; пандидамикоза ; фотодерматитов.

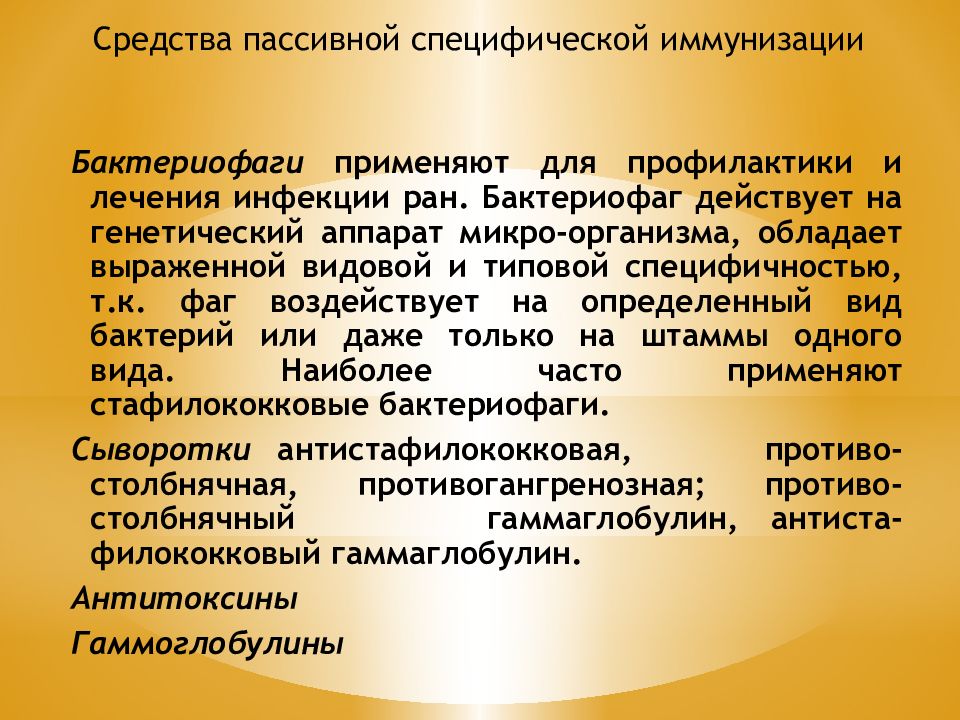

Слайд 70: Средства пассивной специфической иммунизации

Бактериофаги применяют для профилактики и лечения инфекции ран. Бактериофаг действует на генетический аппарат микро-организма, обладает выраженной видовой и типовой специфичностью, т.к. фаг воздействует на определенный вид бактерий или даже только на штаммы одного вида. Наиболее часто применяют стафилококковые бактериофаги. Сыворотки антистафилококковая, противо -столбнячная, противогангренозная; противо -столбнячный гаммаглобулин, антиста-филококковый гаммаглобулин. Антитоксины Гаммоглобулины

Слайд 71: Средства активной специфической иммунизации

Вакцины Анатоксины (столбнячный, стафилакокковый)

Слайд 72: Средства неспецифической иммунизации

Левамизол Интерфероны Интерлейкины

Слайд 73: Классификация протеолитических ферментов

ферменты растительного происхождения - папин, лекозин ; ферменты животного происхождения - трипсин, химотрипсин, рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза ; ферменты бактериального происхождения - ируксол ; ферменты грибкового происхождения - террилитин.

Слайд 74

СМЕШАННАЯ АНТИСЕПТИКА комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом образовании, в организме в целом при помощи механического, физического, химического и биологического воздействия.

Слайд 75: Источники и пути распространения инфекции в хирургии

По отношению к организму больного (раненого) выделяют экзогенные (вне организма) и эндогенные (внутри организма) источники инфекции. Источниками экзогенной инфекции являются больные, бациллоносители и животные. Асептика – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания инфекции в рану.

Слайд 76: Предупреждение контактной инфекции

Достигается стерилизацией операционного белья, перевязочного материала, хирургических инструментов, подготовкой к операции хирургов, подготовкой к операции операционного поля. Стерилизация – мероприятие, обеспечивающее полное уничтожение микробов и спор.

Слайд 77: Виды стерилизации

Стерилизация текучим паром и паром под давлением Сухожаровая стерилизация Химическая стерилизация Газовая стерилизация Стерилизация ионизирующим излучением

Слайд 78: Контроль стерильности

Прямой способ: бактериальные посевы смымов с операционного белья, инструментов, шовного материала, рук хирурга и др. Непрямой способ: изменение цвета химического вещества под воздействием стерилизационного агента.

Слайд 79: Виды укладки в стерилизационную коробку (бикс)

универсальная : укладывают операционное белье и перевязочный материал для одной небольшой типичной операции; целенаправленная: укладывают операционное белье и перевязочный материал для определенного вида операций; видовая: укладывают определенный вид белья или перевязочного материала.

Слайд 80: Предстерилизационная подготовка инструментов

Помещение в дезинфицирующий раствор на 1 час (жавелион, бианол, бриллиант, гигасепт) Мытье в проточной воде Помещение в моечный раствор (200 мл перекиси водорода + 5 г стирального порошка + 795 мл дистиллированной воды) Ополаскивание в проточной воде

Слайд 81: Проведение проб на скрытую кровь

Амидопириновая проба (5% амидопирин + 30% уксусная кислота + 3% перекись водорода по 2-3 мл) – при положительной реакции сине-зеленое окрашивание Азопирамовая проба (смешивают равные объемы азопирама и 3% перекиси водорода) – при положительной пробе фиолетовое окрашивание

Слайд 82: Обработка рук хирурга Метод Спассокукотского -Кочергина (классический метод)

Механическая очистка (двумя щетками с мылом по 5 мин. под проточной водой). Мытье рук в 2 тазиках с нашатырным спиртом (0,5% р-р по 3 мин.). Обработка рук спиртом (96%, 5 мин.). Обработка ногтевого ложа пальцев кисти раствором йода.

Слайд 83: Обработка рук хирурга Ускоренный метод

Моют руки в теплой проточной воде с мылом. Высушивают стерильной салфеткой. Дважды по три минуты тщательно протирают руки до середины предплечья салфеткой, смоченной 0,5% спиртовым раствором хлоргексидина (пливасепта).

Слайд 84: Обработка рук хирурга Ускоренный метод – раствор С4

Моют руки в теплой проточной воде с мылом. Высушивают стерильной салфеткой. Моют руки в тазике с раствором С4 в течение 1 мин.

Последний слайд презентации: История развития хирургии. Организация хирургической помощи и деонтология в: Заключение

Быстрое развитие химической и фармацевтической промышленности расширяет арсенал антисептических препаратов. Внедрение современных достижений научно-технического прогресса позволит более адекватно бороться с микроорганизмами. Строжайшее соблюдение основных правил асептики позволяет снизить количество внутрибольничного инфицирования и улучшить результаты лечения больных.